次の文章を見てほしい。

『2012年の介護労働者の離職率は17・0%に上り、前年に比べて0・9ポイント増加したそうだ。 私も介護施設で働いており、これまでたくさんの同僚が辞めていくのを見送ってきた。理由は「給料が安くて暮らしていけない」というものが多かった。お世話をしているお年寄りが大好きなのに、生活のため、より給料の良い施設や、他の職種に移らざるを得ない人たちもいた。 辞めた人の穴を埋めるため、施設は人員を募集するが、思うように集まらず、人手不足は慢性的だ。職員が「まとまった休暇を取得できず、心身の充電ができない」といった悪影響も出ている。 介護労働者の不足で一番困るのは、今の日本を作り上げてくれたお年寄りたちだ。待遇を改善することで、長く働き続けられるようにすべきだ。』

これは2013年8月24日の読売新聞「気流」で介護福祉士である校條(メンジョウ)清 53(埼玉県川越市)さんが介護福祉士について投稿した記事である。この記事によると介護福祉士が不足することによって、既存の介護福祉士が賄わなければならない労働量が増加し、介護の現場・労働者に悪影響をもたらすということが読み取れる。ここで言う悪影響とは例えば休暇をとれない介護福祉士の増加、休息が取れずストレスや疲労の影響で仕事に支障をきたし、職場の雰囲気も悪くなっていくといったことなどが挙げられる。

このように介護福祉士が不足すれば既存の介護福祉士への影響も増加してしまう。また、介護福祉士として働く能力のある潜在的介護福祉士たちの芽をつぶしてしまうことにも繋がりかねない。そうなれば介護福祉士はますます不足の一途をたどることになるだろう。

4-1Dなぜ介護福祉士が不足しているのか

4-1D-1人口推移(少子高齢化)

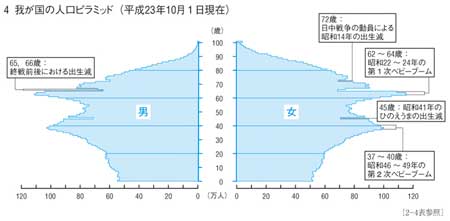

図⑥平成23年度日本の人口ピラミッド(「総務省統計局 4 我が国の人口ピラミッド」より引用)

図⑥に注目してもらいたい。これは厚生労働省から引用した平成23年度に調査した日本の人口ピラミッドである。図⑥より、60歳〜70歳までの人口が最も多く、次いで30歳〜40歳だと分かる。一方、10歳〜20歳の人口が60歳代の人口よりもはるかに少なく、少子高齢化が進行していることが分かる。

では介護福祉士の視点に立つとこの状況はどう見えるのか。介護福祉士として活躍するためには国家試験を通らなければならないので、十分に勉強時間が取れ、且つ体力のある10代・20代が最も介護福祉士として最も適している年齢といえる。体力的にも高齢者になればなるほど介護をするのは難しくなるので、体力面での考慮も必要である。

この表によるとその10代・20代が少なくなっており、つまり、介護福祉士となりえる人材が不足し、すでに介護福祉士として活躍している人口もまた減少しているということが明らかである。したがって、この少子高齢化の人口推移は介護福祉士の数の不足の広い視野での原因の一つと言える。

4-1D-2介護福祉士の男女比

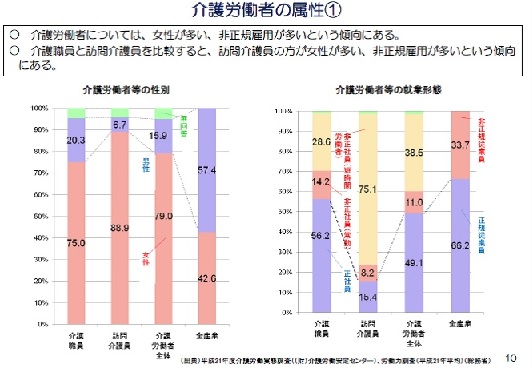

図⑦介護福祉士男女比の図(「第8回(平成22年12月22日)今後の介護人材育成のあり方に関する討論会」のP.10より引用)

図⑦は、介護福祉士の男女比の割合に関して平成22年度厚生労働省で実施された「第8回(平成22年12月22日)今後の介護人材育成のあり方に関する討論会」の資料である。

図⑦によると、介護職員(施設介護職員)では男性が20.3%、女性が75.0%を占め、訪問介護職員では男性が6.7%、女性が88.9%を占めている。さらに介護労働市場全体を見てみると、男性が15.9%に対して女性が79.0%を占めていることが分かるだろう。この数値は、これら介護職を除く他の産業(男性が57.4%、女性が42.6%を占める)と比較しても明らかに男女差があることが分かる。

ではなぜ現場におけるこのような男女差(女性労働者が極端に多いこと)が介護福祉士不足の原因の一つと考えられるのだろうか。

日本の労働市場において女性の離職率は男性のそれよりもはるかに高い。その原因は様々だが一般的な考えからいえば、結婚・妊娠及び出産・家族の介護などが挙げられる。例えば「平成25年度雇用政策研究報告書 P3」によると、家族の介護・看護を理由として離職する女性の割合は男性と比較して約8割を占めている。今日の日本では男女平等が謳われてはいるが、根本的な文化の面として社会では未だに「男は外、女は家」といった固定観念が一部で根強く残っていることは否定できない。そして様々な理由で退職せざるを得ない多くの女性が存在しているのである。

したがってこのような理由で退職してしまう介護労働市場の鍵となる女性を如何にサポートし、介護現場における男女比を如何になくしていくかということが必要である。また、一度辞職した女性たちが、離職後もう一度戻ってきてくれる労働環境を如何に整えるかということも必要になってくるだろう。

4-1D-3社会的評価の低さ

2009年に厚生労働省が提出した「介護福祉等現況把握調査」[http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/haaku_chosa/dl/01.pdf]) を参考に見ていきたい。この調査は平成20年3月末に行われた調査で、全有資格者数約30万人中18万人以上から得られた有効回答を元に結果が公表されている。つまり、この調査で現場の声を拾うことができるのである。

特に注目したいのが「現在の仕事に対する不安・不満」をアンケート形式で調査を取った結果(図⑧)である。以下の表を見てほしい。

図⑧介護福祉士 現在の仕事に対する不満(「2009年 介護福祉等現況把握調査結果について」のP.21から引用)

図⑧によると介護福祉士の現在の仕事に対する不満の一つに「社会的評価の低さ」が挙げられている。しかしここである疑問が生じる。介護福祉士という仕事に就くには国家試験を合格するか、介護福祉士養成施設に2年以上通わなければならない。そして日本の福祉専門職の一つでもある。したがって、社会的評価は一見高いものであるように思われる。それにも関わらず、介護福祉士たちはなぜ社会的評価の低さを不満にあげたのだろうか。

「国に認められていても世間では未だ専門職としての評価が介護福祉は低い」と独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)研究員堀田聰子氏は話す。

「Business Labor Trend」P.3(2012.11)で堀田氏は介護福祉士の数は景気変動に大きく影響される職種であると指摘し、そのことが介護福祉士の社会的評価の低さを如実に示していると話す。実は介護労働市場では、景気が悪くなると介護福祉士の数は増加し、反対に景気がよくなると介護福祉士の数は減少するといった現象が起きているのだ。おそらく景気が悪化すれば低賃金でも安定した資格のある仕事を望む傾向が増え、景気が回復すれば苦労して資格を取らなくても高賃金で働ける職場を探す傾向が増えるからだろう。

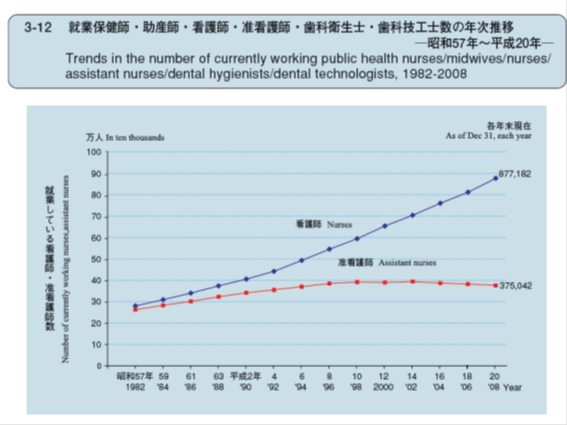

しかし、このような変動は一体何を意味しているのだろうか。国家資格を有する介護福祉士のような職業は、本来名誉職として位置づけられるためその労働人口は経済状況の変化から影響を受けにくい職業の一つである。例えば同じように国家資格を必要とする看護職では、2008年に発生したリーマンショックの影響を受けずに、年々その数を増やしている。ちなみに下記の図は、厚生労働省がまとめた「平成22年度我が国の保険統計」P.48から引用してきたデータである。

図⑨看護職 人数推移(「平成22年度我が国の保険統計」のP.48から引用)

また今日の女性の離職理由は変わりつつあり、先に述べた結婚・妊娠及び出産・家族介護だけが理由ではなくなっている。

「ノーツマルシェ 結婚・出産ではない!? 女性が会社を辞める本当の理由」(※1、25〜49歳の女性5155人の意識調査)によると、子供の有無に関係なく女性の8割が新卒で入社した会社を退職していることが明らかとなり、その主な理由が「他にやりたいことがあった」や「仕事に希望が持てなくなった」であった。この調査から多くの女性が社会に出て活躍したい、いわゆるキャリアウーマンとして働くことを望み、自分が誇りに思えるような職業に就きたいと望んでいる傾向が推測できるだろう。

そうした時、名誉職として世間への認識が未だ薄い介護福祉士という職業は女性にとってあまり魅力的には見えないのではないだろうか。また、この問題は介護職現場における極端な男女比にも影響を与えているのではないだろうか。

したがって介護福祉士という職業の専門職としての認知の広がりが必要である。

4-1D-4給料が安い

図⑩介護福祉士 現在の仕事を行う上で改善してほしいこと(「2009年 介護福祉等現況把握調査結果について」P.21より引用)

4-1D-3でも紹介した「介護福祉等現況把握調査」の図⑩を参照してほしい。

4-1D-3では図⑧を用いて介護福祉士の社会的評価の低さを指摘したが、介護福祉士が最も不満に思っている点は「給与・諸手当が低い」と「業務の負担や責任が重すぎる」である。ここではその点を同じく「介護福祉等現況把握調査」のP.21にある「現在の仕事を行う上で改善してほしいこと」を調査した結果である図⑩の両方をを参照しながら話していきたい。

この図の中で現在の仕事で改善してほしい点として最も多かったものは「資格に見合った給与水準に引き上げる」、次いで「経験に見合った給与体系の構築」であった。

例えば「Career Garden 介護福祉士の給料・年収」によると、介護福祉士の年収は、事業所や役職、雇用形態によって異なるが一般的に施設で働く正規職員の介護福祉士の月給は手取りが15〜17万円前後で、年収は250〜400万くらいが一般的である。この給与は他の職業と比べても高い給料とは言えない。また、施設によっては、夜勤が月に4回ほどあり、日曜日や祝日の当番もあるという。

変則的勤務で肉体的、精神的にハードな割には給与が見合っていないと言われ、給与面の不足を理由に離職する人も多い。

したがって、厳しい労働内容に対しての給与面での見劣りはますます介護福祉士の不足に滑車を掛けることになるだろう。

ではなぜ介護福祉士の給料が安いのか?

介護福祉士の給料の決定には施設の場合と訪問介護の場合で異なる。

施設の場合、介護報酬が関係してくる。

『介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者or要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用を言う。また、介護報酬は各サービス後地に設定されており、各サービスの基本的なサービス提供にかかわる費用に加えて各事業所のサービス提供体制や利用者の状況などに応じて加算・減算される仕組みとなっている。なお介護報酬は介護保険法上厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いて定めることとされている。』(「厚生労働省 介護報酬について」より引用)

⇒要介護者に与えたサービスに対し、利用者は1割負担し、残りの9割を厚生労働省に申請し、介護報酬として補填するのである。

したがって、施設規模が大きく、入居している利用者の方が多ければ支払われる報酬額が増える。しかし、それでも施設の場合は入れる人数に限りがある。 受け入れる利用者が増えた場合でも職員の必要人員配置数が足りなくなるような問題も起きる。さらに売上から人件費以外も、差し引かないとならない。建物の償却や修繕費の積立て、光熱燃料費、リネンやオムツ代などあらゆる費用を支払わねばならず、人件費に割ける金額で調整しなければ毎月の固定費は変わらず、結果最低人員で廻さねばならず給料が低く抑えられる傾向になる。

訪問介護の場合、施設のように何人までしか入所できないといった制限がない。そのため利用者が確保できれば、売上・財源も増やす事が可能になり、近年訪問介護を営む事業者が増えてきている。その代わり、職員を増やさないと廻らなくなり人件費も増えるが、上手く廻せれば売上の確保は可能。したがって、訪問介護を担当する介護福祉士のほうが給料が良い。

そして、介護報酬制度を悪用した施設事業者の悪態も介護福祉士の給料が低い原因となっていると考えられる。2015年1月に発表された新予算案で安倍政権は介護報酬の2.27%削減に踏み切った。上記の文章を見る限り、介護報酬を減らすことは介護福祉士の人材不足に滑車をかけるように見える。しかし、実際そうではないようだ。財務省が予算案でしきりに主張したことは、『介護事業者の収支差率は8%ほどあり、2%の中小企業を上回るものであり、その結果として特別養護老人ホームは過剰な内部留保を行っている』ということであり、つまりは介護事業者の「儲け過ぎ」を指摘した。その発言に介護現場の人材不足に迫られている厚生労働省が反発。『介護現場の人で不足は深刻な状況に陥っている。その原因は他の産業より平均賃金が10万円も安いからだ。』と主張し、当初の6%減から4%減に留めた。また、介護報酬で削減された分は介護福祉士の手当てに回すとも主張されている。(1月21日(水)のダイヤモンド・オンラインより)

したがって、介護福祉士の給与が少ないのは以下の点が考えられる。

- 施設介護における介護報酬が一定になり、施設によって給与にばらつきがあるため

- そのため、昇給システムにもばらつきが生じており、うまく機能していないため

- 介護保険が赤字で財源がないため(少子高齢化)

- 一部介護事業者の不透明な体質が見られるため

4-1Eまとめ

第4章の1では、今日における日本の介護問題の現状とその原因及び具体的な影響について紹介した。上述した様々な課題から、「介護福祉士不足を補うための政策提言」を考えるにあたり、3通りの考え方を提案したい。

・『労働者』を増やすという視点:4-2A

・『要介護者』を減らすという視点:4-3A

・『今ある労働者』をどう有効活用するかという視点:4-4A

結果私は、上記の視点どれか一つだけで介護福祉士不足の問題が解決するわけではないことに気が付いた。

むしろ『要介護者』を減らすという視点(4-3A)と『今ある労働者』をどう有効活用するかという視点(4-4A)をミックスさせた『地域包括ケアシステム』、そしてそれと同時にマクロ的に行われるであろう『労働者』を増やすという視点(4-2A)である『EPAによる外国人労働者の受け入れ』を並行して行うことが介護福祉士不測の問題を解決する一つの形(モデル)となるのではないかと考え、上述した政策提言へと辿り着いたのである。

以下ではそれら一つ一つの視点を紹介していきたい。

*『要介護者』を減らすという視点において「介護予防」を紹介しているが、当時は地域包括ケアシステムの存在を知らず、介護予防のみで研究をしていたため、上述した地域包括ケアシステムと内容が重複している箇所が見受けられるかもしれないがご了承願いたい。

*『今ある労働者』をどう有効活用するかという視点で「地域包括ケアシステム」に辿り着きそれが政策提言へと繋がったため、割愛させていただく。

4-2『労働者』を増やすという視点

ここでは不足している介護現場における労働者を、単純に増やすという視点から考えていきたい。*単純に「労働賃金を高くすればいいのではないか」という考え方はまさにこの視点に当てはまると考えられ、筆者も同意見でもある。しかし第4章の1Eで説明したように、介護福祉士は国家公務員のため、彼らの給料は法律によって決まる。したがって、ここで給与引き上げの話を持ってきた場合、「制度論」となってしまい、研究の方向性が「評論文」へと変わってしまう。

そのため具体的な政策を提言する際にはこの制度論は不必要と判断し、報酬の引き上げという手段には触れない事を理解してほしい。*

4-2A『外国人労働者』の受け入れ

4-2A-1 「日本の外国人労働者の受け入れ制度概要」

(「厚生労働省 インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」より引用)日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきており、これまでに3国併せて累計2,377人が入国してきました。(平成26年度の入国完了(平成26年6月16日)時点)

これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施するものです。

3国からの受入れの概要は次の通りです。

1.経済連携協定に基づく受入れは、外国人の就労が認められていない分野において、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。公正かつ中立にあっせんを行うとともに適正な受入れを実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入れ調整機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません。

2.国内労働市場への影響を考慮して、年度ごとの受入れに際して、外国人候補者の年間の受入れ最大人数を設定してきています。(約300人)

3.経済連携協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人候補者は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。外国人候補者と受入れ機関との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。

4.経済連携協定に基づく外国人候補者は、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、協定で認められる滞在の間(看護3年間、介護4年間)に就労・研修することになっています。

5.資格取得後は、看護師・介護福祉士として滞在・就労が可能です(在留期間の更新回数に制限無し)。

ここで私の考察を記したい。

あくまで国としては、「看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではない」という体制を採っている。

政府として、協定上の6ヶ月間の日本語研修の実施のみならず、受入れの運営について改善を行ってきており、厚生労働省では、受入れ施設における候補者の学習への支援の強化、国家試験の用語等の見直し、再チャレンジ支援、介護職員の配置基準の見直しなどを実施してきている。

したがって政府としても医療・介護分野における外国人労働者の受け入れに力を入れている事が良くわかる。

では現状はどうなのか。

4-2A-2「外国人労働者受け入れの現状」

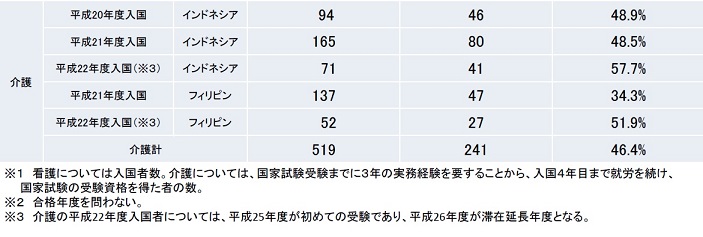

図⑪EPAによる外国人労働者受け入れ数の比較(「厚生労働省 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者・介護福祉士候補者の受入れ」P.3より引用)

図⑪より、介護分野での外国人労働者の受け入れは過去数年の推移を見る限り「難航」していると考えられる。

図⑪は、介護福祉士候補者数の受け入れ希望者数と実際に受け入れた数の比較を示したものである。以下の「図⑫・⑬の考察」との整合性を保つために、ここでは平成21年度から24年度までを見ていきたい。

これによると、インドネシアの受け入れ希望者数が平成21年度232人に対して、実際に受け入れた数は189人であったが、平成22年度からその数は落ち込み、受け入れ希望者数が87人で受け入れた数が77人となっている。そこからは横ばいの推移を示しており、平成23年度は受け入れ希望者数が67人、実際に受け入れた数は58人、平成24年度が前者78人に対して後者72人となっている。

またフィリピンもインドネシアと同じ傾向がみられ、平成21年度の受け入れ希望者数が288人で、実際に受け入れた数は190人だが、平成22年度から推移が落ち込み、受け入れ希望者数が102人に対して、実際に受け入れた数は72人となっている。

この後の数字もインドネシア同様横ばいの傾向であるため省略させてもらうが、この数字から読み取れることは何だろうか。それは、例年受け入れ希望者数を実際受け入れた数が満たせていない現状(外国人労働者が集まらない)と、国際経済の影響が外国人労働者に影響するという(当たり前だが)重要な現実である。

特に後者に関して、平成22年度の外国人受け入れ数が前年と比較して大きく減少しているのは、2008年に起きたリーマンショックの波が日本経済に波及してきた事が原因だと考えられる。景気が悪化すると介護労働者の数は、国家資格という安定性を求めた結果増加傾向にあり、おそらく平成22年度では日本人の介護福祉士の数が増加傾向にあったがために外国人の受け入れ数を減らしたのだろう。その証拠に平成25年度及び平成26年度の受け入れ希望人数と実際に受け入れた数は、インドネシアで115人・108人、154人・146人、フィリピンでも同様に98人・87人、152人・147人といずれも増加傾向にある。これは第二次安倍政権が掲げるデフレ脱却策「アベノミクス」の好影響により、日本経済が回復傾向にあり、同じく介護現場での求人も増えたのだろう。

図⑫EPAによる外国人労働者国家試験合格者・合格率の推移1(「厚生労働省 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者・介護福祉士候補者の受入れ」P.4より引用)

図⑬EPAによる外国人労働者国家試験合格者・合格率の推移2(「厚生労働省 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者・介護福祉士候補者の受入れ」P.5より引用)

図⑪でも上述したが、外国人労働者の受け入れは「難航」しており、特に試験という制度面での高い壁というものをここでは読み取ることができる。

図⑫・⑬は、EPAによるインドネシア・フィリピン人労働者の国家試験合格者の推移を表したものだ。平成23年度のインドネシアでは介護福祉士国家試験受験者が94人に対して合格者は35人、平成24年度は184人に対して86人、そして平成25年度は107人に対して46人であった。一方合格率は平成23年度が37.2%、24年度が46.7%、そして25年度が43.0%であった。フィリピンでも同じような傾向がみられ、(試験的に導入された平成23年度は除く)、平成24年度が受験者数138人に対して合格者は42人、また平成25年度は108人に対して32人であった。そして合格率は平成24年度が30.4%、平成25年度が29.6%となっていた。

総じて、両国ともに介護福祉士国家試験合格率が50%にすら満たない現状であり、試験を突破できない人が多いという事がわかる。したがって、試験という制度に大きな壁がある事がここで読み取ることができる。

また一方でベトナム人受け入れが2016年から始まり、ベトナムは親日国として有名であるため、政府関係者も期待しているようである。

4-2A-3「外国人労働者受け入れの事例」

(「公益社団国際厚生事業団JICWELS EPA受け入れ事例」を参照)*国際厚生事業団(JICWELS)は、国際的な保健・福祉の発展に貢献することを目的として、1983年(昭和58年)7月7日に厚生省(現厚生労働省)から社団法人の認可を受け設立。 事業は主にアジア地域を中心とした開発途上国の人材育成を目的としたプロジェクトや研修を行っている。また、日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの各国毎に締結した経済連携協定(EPA)に基づき、入国する外国人看護師・介護福祉士の円滑かつ適正な受入を行うとともに、その雇用管理に万全を期しており、外国人看護師等の国家資格の取得に向けた知識及び技術の修得に必要な受入支援を実施している。

JICWELSのHPでは「EPA事例」という項目で、EPAによる外国人介護候補者を受け入れた施設の紹介をしている。

上記のJICWELSの事例より、EPAによる外国人受け入れはおおむね良好なように感じられる。語学や試験といった難題はあるものの、合格者たちは日本人と変わらない(もしくは日本人以上の)ホスピタリティを持って従事し、日本の生活も楽しんでいるようである。

しかし外国人を受け入れるための一貫した教育制度や心身共に丁寧なケア制度の拡充が求められるようにも感じた。なぜなら多くの施設側が今後の課題として上述した内容を挙げていたからだ。この事から未だ若い制度であるEPAによる外国人受け入れ制度は今後も研究及び調査が必要であると感じた。

また事例そのものが少ない事にも疑問を感じた。(実際私もJICWELS以外からは有力な事例を見つけ出す事が出来なかった。)

教育体制に問題を感じているのであれば、それに対する対処が必要である。そのためには様々な事例を紹介し、そこから分かる長所短所を基に、一貫した教育体制、ケア制度を創る事が必要ではないだろうか。

4-2A-4「外国人介護士 問題点・改善点」

外国人介護士は、日本の介護現場を救う労働力の補充になりえるか。私の結論はそれ単体では「難しい」である。

その根拠はいくつかある。一つ目は、「国家試験合格者率の低さ」である。

確かに、近年EPAによる外国人受け入れ人数が増えているor安定してきている。上述した「外国人労働者受け入れの現状」にある図7を見てほしい。図7の平成25年度の「(外国人労働者)受け入れた人数」の項目を見ると、インドネシアで「108人」、フィリピンで「87人」となっており、それぞれ前年度よりも人数が増加している。彼らは「介護士候補者」として受け入れられてはいるが、潜在的介護人材を確保するという事は重要である。

しかし、その合格率は極めて低いと言える。同じく上述した図8を見て頂ければ分かるが、インドネシア、フィリピン両国共に国家試験合格率は50%を下回っている。結果受け入れ人数が多くても、実際に労働力として加算されるのは、両国合わせても100人に満たないのが現状であり、増え続ける要介護者の数を賄う事は不可能だと言える。

国家試験の合格率の低さを改善するためには、一貫した教育体制と受験者の心身を支えるサポート体制が必要である。上述した「外国人労働者受け入れの事例」にもあるが、事実外国人介護士の教育体制、サポート体制は施設によってまちまちであり、その事例もあまりに少なすぎる。EPAによる外国人受け入れ制度自体が若い制度であるためであろうか。いずれにしろ、不慣れな地で勉強する受験者のことをもっと考えた制度作りが求められているのは間違いないだろう。

そして外国人介護士が労働力補完として難しいと考える理由の二つ目は、そもそもEPAによる外国人受け入れ制度の目的が「文化交流」であり、「労働者の補充」ではない事である。上述した「日本の外国人労働者の受け入れ制度概要」にもあるが、国としてはあくまで文化交流としてこの制度を押している。

このようなある種の「中途半端」な形をとっているために外国人介護士の事例も少なく、また成果も乏しいのであろう。介護不足を研究し、外国人介護士に一目置いている私にとっては、今日の国の体制は非常に残念でならない。

また最後に「世界的人材確保の難しさ」を理由に挙げたい。

「新潮社フォーサイト2014年9月14日 『人で不足』と外国人(1)『介護士・看護師受け入れ』はなぜ失敗したのか」には「EPA帰国者たち」の存在が紹介されている。

この記事ではEPA制度を利用して来日、そして国家試験を合格して外国人介護士となれたのだが、現在は母国の企業に就職しているインドネシア人の女性を紹介している。記事によると彼女が帰国した理由は、家族が近くにいること、そして現地では日本語を話せる自分への社会的ニーズが高い事が読み取れる。

私はこの記事を読み、納得してしまった。事実、EPAで外国人を受け入れているインドネシア、フィリピン、そして2016年から始まるベトナムも含め、全て日本企業の国際進出が進む国々である。そのような国々では、日本語が話せる人材は日本企業及び日本企業と取引を円滑に進めたい各国の企業からすれば、非常に輝いて映るだろう。

そのため、日本の介護業界で難しい試験に合格しなくとも、より好待遇な環境を持つ企業があれば、人材はそちらに流れるだろう。さらに、地元に就職することで家族とそばに入れるというのも、異国の地で働くよりははるかに安心感があるだろう。

以上のような理由から、EPAによる外国人労働者を利用した日本の介護不足の補完は、難しいと言える。ただ、繰り返しになるが、この制度は発展途上であり、実際の事例も少ない。そのため制度を継続し、事例研究及びそれらに基づいた国家試験制度の変更、一貫したサポート体制の充実などの対処が必要となるだろう。

4-3『要介護者』を減らすという視点

ここでは第4章の2とは反対に、介護される側をどのように減らす事が出来るのかという視点から考察していきたい。4-3A『介護予防』

4-3A-1介護予防(事業)とは

全国調査では、65‾69歳の要介護認定率は平均で2.6%に対して、75‾79歳は13.7%、80‾84歳では26.9%と跳ね上がる。このことから、前期高齢者には予防が、後期高齢者にはケアが求められる現実がここにある。そこで、高齢者、特に近年増加傾向にある要介護者予備軍の要支援者1・2の方々が、介護サービスを受けずにできるだけ健康に、自立して生活を送れるようにするための事業として介護予防が必要なのであり、余分な介護負担を防ぐ・遅らせることで介護福祉士不足の問題の解消につながるのではないだろうか。

以下が厚生労働省による介護予防事業の定義である。

「介護予防の定義と意義」(「厚生労働省 介護予防とは P.1」より引用)

介護予防とは「要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義される。介護保険は高齢者の自立支援を目指しており、一方で国民自らの努力についても、介護保険法第4条(国民の努力及び義務)において、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態と

なった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」と規定されている。また、第 115 条 45(地域支援事業)において、「可能な限り、地域において自立した日常生

活を営むことができるよう支援するために、地域支援事業を行うものとする」とされている。介護予防は、高齢者が可能な限り自立した日常生活を送り続けていけるような、地域づくりの視点が重要である。

4-3A-2事例研究

ここではより実践的且つ成果が見えやすい「介護予防特定高齢者施策」に含まれる介護予防の事例を紹介していく。

{埼玉県和光市}

埼玉県和光市は、埼玉県の最南部に位置し、東京都の板橋区と練馬区に隣接するベッドタウンである。東京外環自動車道「和光インターチェンジ」が設置され、東武東上線「和光市」駅には東京メトロ有楽町線・副都心線も乗り入れ、交通の利便性は高い。

また、若い子育て世代が多く住む市としても有名だが、全国の高齢者福祉・介護担当職員からの注目は高く、介護予防の先進モデルとして近年注目が集まっている。

「ABF市町村シンボル 埼玉県和光市」

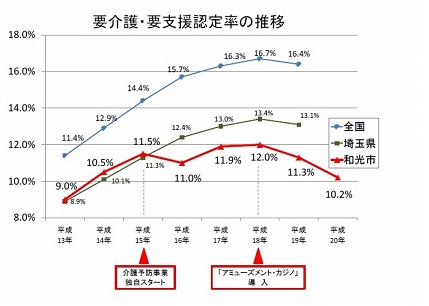

以下の図を見てほしい。これは要介護認定率の推移を表したものであるが、過去5年間で全国平均16.0%代に対し、10.0〜10.25%で推移している。

また、図には載っていないが、2012年では全国平均16.8%に対して、9.6%を記録しており、10%台を切ったのである。

図⑬要介護・要支援認定率の推移(「厚生労働省 政策レポート(介護予防)」引用)

和光市ではどのような介護予防を行っているのだろうか。

アミューズメント・カジノ(「厚生労働省 政策レポート(介護予防)」より引用)

参加者はルーレットやトランプのような娯楽性のある設備を使ったゲームに集中しながら、勝ったり負けたり、笑ったり、点数の計算も行う。実際、このゲームを通して高齢者は軽度認知症改善のプログラムに自然に参加できている。このように、感情が豊かに表現できる場を提供することで、「次回も来たい!」という参加意欲につなげることができて、「閉じこもり予防」の役割も果たしている。

さらに、人気のある「アミューズメント・カジノ」と運動・栄養・口腔機能向上の介護予防事業を組み合わせて実施することによって、他の事業への参加率も自然に高まっており、各メディアも注目し始めている。

図⑭アミューズメント・カジノの様子(「厚生労働省 政策レポート(介護予防)」)

{高知県高知市}

高知市は四国中南部に位置する都市で、高知県の県庁所在地であるのと同時に、四国太平洋側の中心都市でもある。高知県の総人口の約40%が高知市に集中しており、一極集中型都市として知られている。国内では酒類の消費量が最も多い都市であり、カツオのたたきやよさこい踊りなどは有名である。また、日曜市を初めとした定期市が開かれていることでも有名で、スローライフを求めて高知市に足を運ぶ人は少なくない。

厚生労働省の調べによると、総人口約338,087 人で、高齢化率は平成25年3月末時点で24.9%、要介護認定率は同年10月時点で20.6%となっている。高知市では、住民主体の介護予防事業を展開しており、以下に記す「いきいき百歳体操」は市内300か所、全国60以上の市町村で導入されている介護予防事業のモデルの一つとして注目を集めている。

図⑮高知県高知市の地図(「Mapion 都道府県地図 高知県」より引用)

高知市ではどのような介護予防事業を展開しているのか。

いきいき百歳体操(「いきいき百歳体操 【高知市 高知市が平成14年に開発した重りを使った筋力運動の体操です 〔いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操(口腔)・しゃきしゃき百歳体操〕】」より引用)

いきいき百歳体操は,米国国立老化研究所が推奨する運動プログラムを参考に,平成14年に高知市が開発した重りを使った筋力運動の体操です。

いきいき百歳体操は,イスに腰をかけ,準備体操,筋力運動,整理体操の3つの運動を行います。筋力運動では,0kgから2.2kgまで10段階に調節可能な重りを手首や足首に巻きつけ,ゆっくりと手足を動かしていきます。

開始当初,市内2箇所だったいきいき百歳体操会場は300箇所(平成26年7月1日時点)を越え,市外・県外を含めると1,500箇所(平成24年5月末時点)を越える体操会場で,いきいき百歳体操が行われています。

いきいき百歳体操には様々なメリットがあります。まず,筋力がつきます。筋力がつくと体が軽くなり,動くことが楽になります。また,転倒しにくい体になるので,骨を折って寝たきりになることを防ぐことができます。頻度は一週間に2‾3回ほど実施します。毎日続けると過度な運動となり、筋肉に損傷をきたす恐れがあるためです。

体操に参加された方からは,「足がうんと上がるようになって,つまずかなくなった!」、「イスから立ち上がるのが楽になった。膝の痛みもなくなってきた!」、「杖なしでも歩けるようになった!」などなど効果を実感した声が届いています。

いきいき百歳体操の様子 1(「厚生労働省 地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組事例 高知県高知市」より引用)

いきいき百歳体操の様子 2(「厚生労働省 地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組事例 高知県高知市」より引用)

.jpg)

また、この体操は住民主体で実施しているため、自治体によっては体操後の茶話会等参加者同士交流を行う会場、歌 や手遊び等のレクリエーション、健康の話、手芸、ラジオ体操、尿失禁体操等、独自のメニ ューを行なう会場等様々である。その他にも、定期的に食事会を行う会場や、保育園児との交流、高齢者の交通事故・振り込め詐欺の勉強会、認 知症の勉強会、避難訓練、お花見等のイベントを実施する会場も多くある。

体操をきっかけに、ご近所同士の交流が活発化し、サロンを開催する会場や民生委員の見守りが容 易になった会場、顔見知りの住民が声をかけることで虚弱高齢者の誘い出しに成功した事例等、単なる体操の効果だけでなく、様々な波及効果が得られている。地域住民の憩いの場、交流の場へと広がっている。

4-3A-3介護予防事業の考察

【長所】成果が出ているため、将来性は高い。

「要介護者を減らして介護福祉士不足を補填する」という逆転の発想は非常に興味深く、埼玉県和光市や高知県高知市の事例研究から見ても成果として数字に反映されている。

また近年厚生労働省が「高齢者地方移住論」を掲げているが、少なくとも介護予防事業のような取り組みがその移住先のコミュニティに定着する事が前提として求められているように感じる。したがって、介護予防単体で考えるのではなく、上述した地域包括ケアシステムの中に含めて普及されるべきである。結果、超高齢社会を持続可能なものにする手段の一つに介護予防というピースが一つのカギとなるだろう。

【短所】 認知度及び普及率が低い現状。

厚生労働省の「厚生労働省 平成24年度介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)の実施状況に関する調査結果(概要) 」によると、二次予防事業(要支援・要介護状態に陥るリスクが高い高齢者を早期発見し、早期に対応することにより状態を改善し、要支援状態となることを遅らせる取り組みの事)の参加者は約225,761人で、平成24年度高齢者人口の約30,949,615人において、未だ0.7%にしかならない。

この数字は介護予防事業が未だ発展途上であり、全国に普及しきれていない事が予想できる。

4-4『今ある労働者』をどう有効活用するかという視点

*政策提言と同じのため省略5.今後の方針(まとめ)

以上をもって私の2年間に渡る上沼(政策科学)ゼミナールでの研究成果である。初めは介護福祉士という制度から入り、試行錯誤の結果「地域包括ケアシステム」という政策提言に辿り着けたことは、私の大学生活の学業の面において非常に貴重な経験であった。膨大な情報を集め、整理し、駆使するという流れは社会人となった後も必要となる能力であろう。

一方であまり多くの事例研究が出来なかったことに悔いが残る。

地域包括ケアシステムは未だ新しいアイディアである。そのため今後、社会人となり、メディアを通して地域包括ケアシステムの最新情報を取り入れ、自分の研究を継続していきたいと考えている。

参考文献・リンク

-

西村 周三,2013, 『地域包括ケアシステム : 「住み慣れた地域で老いる」社会をめざして』慶應義塾大学出版会

- 「厚生労働省 ページ4:介護福祉士の概要について」(2014/1/4アクセス)

- 「厚生労働省 ページ6:介護福祉士の登録者数の推移」(2014/1/4アクセス)

- 「厚生労働省 要介護認定に係る制度の概要」(2014/1/4アクセス)

- 「WAM NET 要介護(要支援)認定者数 全国合計」(2014/1/4アクセス)

- 「コトバンク かいごふくしし【介護福祉士】」(2014/1/26アクセス)

- 「コトバンク 要介護者 ヨウカイゴシャ」(2014/1/26アクセス)

- 「コトバンク 在宅介護 ザイタクカイゴ」(2014/1/26アクセス)

- 「[介護] 介護保険」(2014/1/26アクセス)

- 「総務省統計局 4 我が国の人口ピラミッド」(2014/1/26アクセス)

- 「第8回(平成22年12月22日)今後の介護人材育成のあり方に関する討論会」(2014/3/18アクセス)

- 「2009年 介護福祉等現況把握調査結果について」(2014/1/26アクセス)

- 「Business Labor Trend(2012.11) P.3」(2014/3/18アクセス)

- 「平成22年 我が国の保険統計P.48」(2014/3/18アクセス)

- 「ノーツマルシェ 結婚・出産ではない!? 女性が会社を辞める本当の理由」(2014/3/18アクセス)

- 「Career Garden 介護福祉士の給料・年収」(2014/3/18アクセス)

- 「厚生労働省 介護報酬について」(2014/3/18アクセス)

- 平成25年度雇用政策研究報告書 P3(2014/3/18アクセス)

- 「ABF市町村シンボル 埼玉県和光市」(2015/1/26アクセス)

- 「厚生労働省 介護予防とは P.1」(2015/1/26アクセス)

- 「厚生労働省 政策レポート(介護予防)」(2015/1/26アクセス)

- 「Mapion 都道府県地図 高知県」(2015/1/26アクセス)

- 「厚生労働省 地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組事例 高知県高知市」(2015/1/26アクセス)

- 「いきいき百歳体操 【高知市 高知市が平成14年に開発した重りを使った筋力運動の体操です 〔いきいき百歳体操・かみかみ百歳体操(口腔)・しゃきしゃき百歳体操〕】」(2015/1/28アクセス)

- 「厚生労働省 平成24年度介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)の実施状況に関する調査結果(概要) 」(2015/1/26アクセス)

- 「厚生労働省 インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」(2015/7/25アクセス)

- 「厚生労働省 経済連携協定に基づく外国人看護師候補者・介護福祉士候補者の受入れ」(2015/11/1アクセス)

- 「公益社団国際厚生事業団JICWELS EPA受け入れ事例」(2015/11/1アクセス)

- 「新潮社フォーサイト2014年9月14日 『人で不足』と外国人(1)『介護士・看護師受け入れ』はなぜ失敗したのか」(2015/1/28アクセス)

- 「読売新聞の医療サイトyomiDr. 地域包括ケアシステムとは」(2015/11/4アクセス)

- 「総務省統計局」(2014/1/26アクセス)

- 「厚生労働省 福祉・介護 地域包括ケアシステム」(2016/1/27アクセス)

- 「柏市における長寿社会のまちづくり」(2016/1/27アクセス)

- 「地域包括ケアシステム.net 「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステム」(2016/1/27アクセス)

- 「Cocofump ココファン柏豊四季台」(2016/1/27アクセス)

- 「柏市における長寿社会のまちづくり〜高齢者の生きがい就労〜」(2016/1/27アクセス)

- 「大分県における地域ケア会議普及にかかる市町村支援 |地域ケア会議と自立支援型ケアマネジメントの推進|」(2016/1/27アクセス)

- 「Mapion 都道府県地図 千葉県」(2016/1/27アクセス)

- 「Mapion 都道府県地図 大分県」(2016/1/27アクセス)

Last Update:2016/02/02

© 2013 Suzuki Kohei. All rights reserved.