日本におけるセクシャル・マイノリティについて

早稲田大学 社会科学部

政策科学研究ゼミ 4年

和田 恵美

研究動機

私が小学生の頃に、中学生の女の子が性同一性障害に苦しむという内容のドラマが放送された。そのドラマは幼いながらにとても衝撃的なもので、これがセクシャル・マイノリティについて興味を持ったきっかけだ。

同性婚を禁止するキリスト教徒の多いと考えられる南米やヨーロッパを中心として、世界では徐々に同性婚を国が認める動きが起きている。しかし宗教上の理由で認知出来ない他の国に比べて、容認されやすいはずの日本ではあまり関心を持たれていない現状である。そこには宗教的な問題だけではなく経済や雇用などの社会的な障壁があると考えられる。

少子化が進む日本で企業にとって「グローバル」化は当たり前の時代になりました。

海外マーケットに進出する中で、重要なキーワードのひとつに「多様性」があると考えられる。

日本では女性の管理職数値の目標や、定年後の再就職など性別・年齢の多様化は進む反面、まだまだ「セクシャル・マイノリティ」という面では社会の認知や理解が遅れている。

多数者であるヘテロではないという偏見や差別は人々から労働やその他様々な機会を失ってしまう恐れがある。

ダイバーシティ、特に「セクシャル・マイノリティ」について、この問題を解決するにはどのような政策が必要かを研究したいと考え、このテーマを選んだ。

概要

日本では理解の低いセクシャル・マイノリティについて言及し、現在国の制度としては何が行われているのか、他のLGBT先進国に比べて何が足りないのかを考える。

それをもとに、企業や学校などが実際に行っている例を見ていき、政策提言につなげる。

章立て

第一章 セクシャル・マイノリティとは

第二章 現状の制度

第三章 LGBT先進国オランダに学ぶ日本の課題

第四章 国内企業と行政の活動

第五章 オランダの教育制度

第六章 政策提言

第一章

セクシャル・マイノリティとはLGBTと呼ばれる人たちの事をさす。このLGBTとは女性同性愛者(Lesbian)、男性同性愛者(Gay)、両性愛者(Bisexuality)、トランスジェンダー(Transgender)の頭文字をとって作られた言葉である。トランスジェンダーとは外的な性と内的な性が異なり、そのギャップに苦しんでいる人を指す。日本では全人口の3~10%の人々がLGBTであると言われている。

第二章

2-1 厚生労働省

平成15年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が公布された。この法律では以下五つの条件を満たし、かつ性同一性障害の診断及び治療の経過、厚生労働省の定めた事項のきさいされた医師の診断書を提出した者の性別の取扱いの変更を審判出来るというものだ。

- 二十歳以上であること

- 現に婚姻をしていないこと

- 現に未成年の子がいないこと

- 生殖腺がないこと又は生殖腺の昨日を永続的に欠く状態であること

- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

この法律が出来るまでには性転換に関しては様々な議論がされた。

1969年には東京都で産婦人科医が男性器の切除手術をしたことに対して東京地裁・東京高裁とも有罪判決を下した。このことによって産婦人科医が公に性別再指定手術を行うことを自粛し始めた。

また、1979年には性別再指定手術を終えた人が戸籍上の性を男性から女性に訂正することを求めたが、名古屋高裁は「人間の性は4性染色で判断されるべきもの」とし、これを認めなかった。

しかし、1990年に起こった青年の家事件によって人々の関心を集めるようになる。この青年の家事件とは東京・府中にある都教育庁の「青年の家」という宿泊施設に1990年2月に同性愛者の団体18人が宿泊したが、同時に宿泊していた少年サッカー・コーラス・キリスト教の各団体から特別視するような言動を受け、同年3月にこの同性愛団体がGWに35人でこの施設を使いたいと申し込んだが、都教育庁は拒否したというものだ。これを受け団体側は都に損害賠償を求め提訴し、一審・二審ともに団体側の勝訴したというものだ。

少年・青年期の多感な時期に同性愛という性的指向は混乱をもたらし、秩序を乱すと東京都も主張していたが、この一件により性的指向による不利益は人権を侵害していると明確化された。また、マスメディアにおいても性的少数者を揶揄したり差別視することに関して慎重であることをもとめるようになった。

この事件から11年後の2001年、国内で公式な性別再指定手術を受けた人たち6人が4つの家裁に対して戸籍の性別再指定を求める申し立てをした。これを受け、自民党は当時の参議院議員の南野知恵子議員を中心に法案をまとめ、2003年7月に成立した。

2-2 経済産業省

経済産業省新産業構造部会は2012年6月に報告書『経済社会ビジョン「成熟」と「多様性」を力に~価格競争から価値創造経済へ~』をとりまとめた。

その中で経済成長にはグローバル市場獲得を目指す必要があり、価格競争から価値創造へモデルチェンジする必要がある。価値創造には人材の多様性を高めることによるイノベーションの創出が必要である、としており、経済産業省では「ダイバーシティ経営」を推奨している。このダイバーシティ経営とは性別や年齢、国籍、障害の有無に関わらず多様な人材を活かした経営のことである。こうした経営を推奨することで、性的少数者の職場環境の改善をはかる。

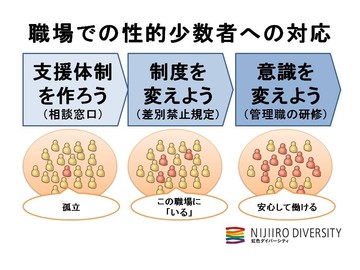

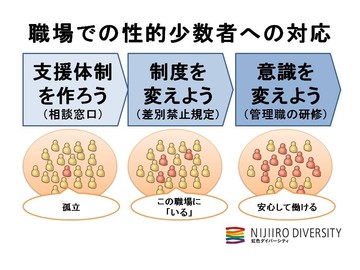

NIJIIRO DIVERSITYより引用

2-3 厚生労働省

文科省は平成25年の4~12月を対象に国公私立の小中高生を対象に調査を行った。606件の報告が上がったがそのうち服装、髪型、更衣室、トイレ、修学旅行など特別な配慮をしているのは6割ほどであった。

第三章

世界でいち早く同性婚を認めた国はオランダである。その背景には第二次世界大戦時にさかのぼることになる。第二次世界大戦中、ナチスドイツと協力していたオランダはナチス同様なひどい差別が行われていた。

終戦後、オランダはその差別を教訓とし「自由の国」として生まれ変わる。オランダでは大麻も合法なものだ。そのような「自由」を大切にする風潮と、「ボリス・ディトリッヒ氏」の存在がオランダをLGBT先進国へと導いていった。

彼は、現ヒューマン・ライツ・ウォッチのLGBTの権利プログラムのアドボカシーディレクターであるが、2007年にこの活動を始めるまではオランダで12年以上活動した国会議員であった。期間中彼は同性愛者の結婚に関する法案や

、ゲイカップルによる養子縁組に関する法案にも携わった。彼のいうLGBTに配慮した国にするための要素は①同性愛が非犯罪であること②同性愛が差別されないこと、これらが整ってから③LGBTが正しく理解され、配慮された環境作り が必要であるという。日本はアフリカの一部の国などとは違い、同性愛を犯罪とする風潮はない。

よって、①同性愛を差別しない②正しく理解される③配慮された環境 の三つが日本の課題なのではないかと考える。

第四章

第二章であげたダイバーシティ経営を行っている企業が実際にどんな活動をしているのか、また行政が現状行っている活動を見ていく。

3-1 日本IBM

1984年に「性的指向による不当差別禁止」の条項をコーポレート・ポリシーに組み込んだ。また、日本IBMでは5年ほど前から「誰でもトイレ」や6月にはLGBTのイメージカラーであるレインボーをイメージしたレインボーずしを社員食堂で出すなど、社員の理解を深めるよう努めている。

3-2 野村グループ

野村グループは倫理規定に性的指向、性同一性などを理由に差別やハラスメントを行わないことを規定している。またダイバーシティ&インクルージョンの一環として社内に「LGBTネットワーク」を設立。主に外資系金融機関で構成される「LGBTインターバンク・フォーラム」活動に参加している。

3-3 大阪市淀川区

2013年9月1日大阪市の淀川区役所はLGBTに配慮した行政を目指すと宣言した。これは自治体としては初めての行いでありLGBTに関する研修が行われた。この研修の結果、窓口でLGBTに関する対応が出来るかという質問に、研修前は「はい」と答えたのが30%程度であったのに対して、研修後は65%まで上昇した。

第五章

次に教育機関について。日本では性教育に関して小・中・高という大きなくくりで決まり、その中にはLGBTに関する記載はない。それに対してオランダは国立カリキュラム研究所が4~18歳の教育内容が細かく決められている。その中にはLGBTや宗教など様々なテーマでディスカッションを行う事が決められており自分だけでなく他方からの視点を養うことが出来る。

第五章

以上を踏まえて三つ政策提言する。

①同性愛者差別禁止法の制定

同性愛者に対する差別というと過激なものを想像するかもしれないが、例えば同性同士の同居による入室拒否や雇用問題など身近なものにも当てはまる。また、差別禁止により同性愛者に配慮した環境を作る義務も暗に示すことが出来る。

②初等教育からのカリキュラム作成

幼い時から多様な考え方に触れさせることにより、全員が当事者間など関係なく様々な視点から考えることが身につく。

③企業への数値目標

現在もある「ダイバーシティ企業100選」等の審査によりLGBTの評価い順を強く持たせること、またまだまだ理解は少ないので相談室等の設置の数値目標を企業規模によって定める。

参考文献

- セクシャルマイノリティ教職員ネットワーク編(2012)『セクシャルマイノリティ【第3版】』明石書店

- セクシャル・マイノリティって何? (アクセス日 2014年1月6日)

- 石原明・大島俊之編著(2001)『性同一性障害と法律 -論説・資料・Q&A-』晃洋書房

- 好井裕明編著(2010)『セクシャリティの多様性と排除』明石書店

- エリック・マーカス著、金城克哉訳(1997)『同性愛を知るための基礎知識』明石書店

- エマニュエル・トッド著、萩野文隆訳(2008)『世界の多様性 家族構造と近代性』藤原書店

- LGBTを制する者が不況を制す! (アクセス日 2014年3月19日)

- 「日本IBM 多様な性、応援します」『朝日新聞』2014年03月17日付

- 「同性愛者団体の宿泊拒否、高裁も「違法」の判決、東京都府中青年の家」『朝日新聞』1997年09月16日付

- 「戸籍の性別訂正を性転換の6人申請 生活上の性と異なり苦労」『朝日新聞』2001年05月25日付

- 「性転換手術 医師に有罪 事前検査不十分/東京地裁」『読売新聞』1970年02月16日付

- NIJIIRO DIVERSITY (アクセス日 2016年1月29日)

- ボリス・ディトリッヒ | Human Rights Watch(アクセス日 2016年1月29日)

- 大阪市淀川区役所HP(アクセス日 2016年1月29日)

- 牧村朝子著(2016)『同性愛は「病気」なの?』星海社

- 厚生労働省(アクセス日 2016年1月29日)

- 首相官邸(アクセス日 2016年1月29日)

- 経済産業省(アクセス日 2016年1月29日)

- 石原明、大島俊之(2001)『性同一性障害者と法』晃洋書房

- 日本における性的指向および性自認を理由とする困難を解消する地方自治体の施策(アクセス日 2016年1月29日)

Last Update:2016/2/5

© 2013 Wada Megumi. All rights reserved.