LCCを活用したインバウンド政策

~非「ゴールデンルート」でも外国人を呼び込むためには~

早稲田大学 社会科学部

上沼正明ゼミナール 28期生

藤田達也(FUJITA Tatsuya)

目次

- はじめに~研究動機と研究概要~

- 1. インバウンド政策と航空政策の現況

- 2. 本研究におけるLCC就航促進の有用性の検証

- 3. 日本国内の地方空港におけるLCC参入障壁の検証

- 4. 政策提言

- おわりに

はじめに~研究動機と研究概要~

研究概要

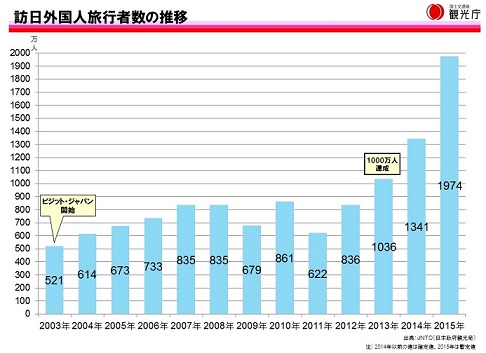

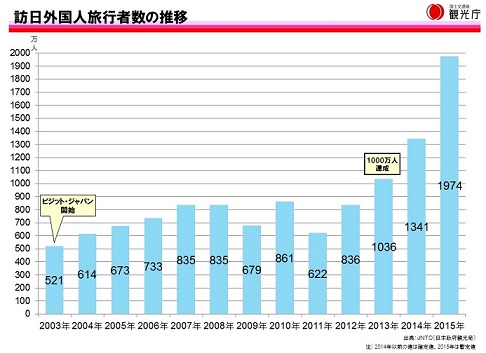

昨今の日本の旅行を取り巻く状況はめまぐるしく変化している。特に、訪日外国人旅行客を増やすべく国を挙げて取り組みを行っており、2015年には2000万人近い外国人が日本を訪れている。政府は現在の政策を強化することで、訪日外国人旅行客数を2020年までに4000万人、2030年までに6000万人までに増やそうと計画している。しかしながら一方で、現在の国内の受け入れ態勢は十分に整っているとは言えない。様々な問題が露呈しているが、その1つにそれらが訪れる地域の多くが「ゴールデンルート」と呼ばれる一帯に偏っていることが挙げられる。「ゴールデンルート」とは、東京から東海地方を経由して京都・大阪に至る一帯のことを指し、この一帯には東京・名古屋・京都・大阪といった都市に加え、途中に鎌倉や箱根、富士山などの魅力的な観光地を擁していることから、少ない日数でも日本の魅力を最大限享受することができるため、訪日外国人旅行客に大変人気とされている。一方で、ゴールデンルート以外の各地方は、昨今の訪日外国人旅行客増加の恩恵を十分に受けられていない。訪日外国人旅行客の増加は大きな経済効果を生むため、この影響が一部の地域に限定されてしまっているのは問題だと言える。現在ではこの問題に対し、観光庁や地方公共団体をはじめとした行政機関が民間団体と連携しながら問題の解決を目指している。

昨今の日本の旅行を取り巻く状況はめまぐるしく変化している。特に、訪日外国人旅行客を増やすべく国を挙げて取り組みを行っており、2015年には2000万人近い外国人が日本を訪れている。政府は現在の政策を強化することで、訪日外国人旅行客数を2020年までに4000万人、2030年までに6000万人までに増やそうと計画している。しかしながら一方で、現在の国内の受け入れ態勢は十分に整っているとは言えない。様々な問題が露呈しているが、その1つにそれらが訪れる地域の多くが「ゴールデンルート」と呼ばれる一帯に偏っていることが挙げられる。「ゴールデンルート」とは、東京から東海地方を経由して京都・大阪に至る一帯のことを指し、この一帯には東京・名古屋・京都・大阪といった都市に加え、途中に鎌倉や箱根、富士山などの魅力的な観光地を擁していることから、少ない日数でも日本の魅力を最大限享受することができるため、訪日外国人旅行客に大変人気とされている。一方で、ゴールデンルート以外の各地方は、昨今の訪日外国人旅行客増加の恩恵を十分に受けられていない。訪日外国人旅行客の増加は大きな経済効果を生むため、この影響が一部の地域に限定されてしまっているのは問題だと言える。現在ではこの問題に対し、観光庁や地方公共団体をはじめとした行政機関が民間団体と連携しながら問題の解決を目指している。

また、「LCC(Low Cost Career)」と呼ばれる格安の航空会社が台頭してきたことも特筆すべき点である。LCCは欧米で1980年代以降誕生してきたもので、現在では世界のスタンダードとなっている。日本国内は航空規制緩和の遅れからLCCがほぼ存在してこなかったが、2012年以降各国に追随する形で国産のLCCが複数誕生してきた。以降LCCの利用者は年々増えてきており、同時に就航都市も増えてきている。この背景には各空港の積極的な誘致活動(エアポートセールス)が存在し、誘致に成功した空港はLCCの恩恵を享受している。このLCCの恩恵としては、大きく2つの影響が存在する。第一に潜在需要を掘り起し、人の流れを活発化することである。既存の航空会社ではビジネス利用が多くを占めている一方で、LCCの利用者はそのほとんどが旅行・私用での利用である。つまりLCCの登場により安価な旅行が可能になり、旅行をしたい市民の需要を掘り起こすことができる。第二に、運賃競争の激化である。既存の大手航空会社と同様の路線を格安で結ぶことで、以前から同じ路線を利用していた人々の一部にLCCへの乗り換えが起き、同一路線内での運賃競争が起きる。本研究で重視しているのは前者の影響である。まず前者の影響について、現在までに起きた変化の事例を紹介する。

こういった日本の旅行に関した環境の変化を背景に、私はLCCを活用することでゴールデンルート以外の地域でも訪日外国人旅行客を呼び込めるような政策を提案したいと考えている。LCCは主な利用者が旅行や私用の目的からであることや、安価に国内の各都市を結ぶことができる特注を持っており、これを利用することで訪日外国人旅行客の国内での積極的な流れを生めると考えたからである。またこれに関しては行政側である観光庁も「LCCは「旅の有力な選択肢」の一つとして、旅行者の多様なニーズに応え、訪日外国人の国内移動や、日本人の国内観光の活性化に資する」としており、政策立案の風が吹いていると考えている。しかしLCCのネットワークが年々拡大しているとはいえ未だ多くの地方空港は接続できずにいるなど、LCCを誘致する地方空港側に問題が存在し、政策立案にはこの問題をはじめとした様々な障壁が存在すると考えられる。そこで本研究ではそれらの問題を一つ一つ明らかにしながら、実現可能な政策を模索していく。

研究動機

そもそも私が卒業研究をするにあたり本テーマを選んだ経緯としては、ゼミに入った当初からの研究と、4年次での就職活動での気付きがあったからである。はじめに、私は過去にシンガポールという東南アジアの島国に住んでいた経験がある。シンガポールは面積が東京23区と同じ程しかなく、近隣の国に行くには必ずと言っていいほど飛行機を利用する必要があった。また東南アジアではLCCの文化が進んでおり、地域内での移動にLCCを利用する風習が根付いている。こういった地域に住んでいたこと、また祖父母の家が東京と離れていたことから飛行機を幼いころからよく利用していたため、ゼミでの研究テーマには航空関係を選択した。また大学入学以降、趣味の旅行で度々LCCを利用することがあったのだが、利用する度に各社の参入や撤退、路線内での増減便などを身近に感じ、LCCが安定しない環境を政策でどうにかできないものかと考え、航空関係の中でも研究としてLCCの抱える問題を解決できないかと考えていた。そこで4年生までのゼミでの2年間はそういった研究を行ってきた。

また4年次での就職活動を経験し、現在の日本のインバウンド政策が想像よりもはるかに大きな影響を与えていることを知った。訪日外国人旅行者の数が増えていることは知っていたが、それらが多くの民間企業の収入へとつながっていることは予想以上の衝撃であった。私は各企業のインバウンド対策を知るうちに、これまでの研究と組み合わせることができるのではないかと考えるようになった。就職活動の合間を縫って調べてみても、LCCとインバウンドの関連が非常に深いと考えるようになり、今回研究テーマに選ぶに至った。

1. インバウンド政策と航空政策の現況

1-1. 地方へ訪日外国人を送客するための施策

前述のとおり、訪日外国人が増加している一方でそれらが訪れる地域は「ゴールデンルート」に偏ってしまっている。政府は観光庁をはじめとして、それらに対応した政策を行っている。本章ではそれらの対応について述べる。

1-1-1. 広域観光周遊ルート

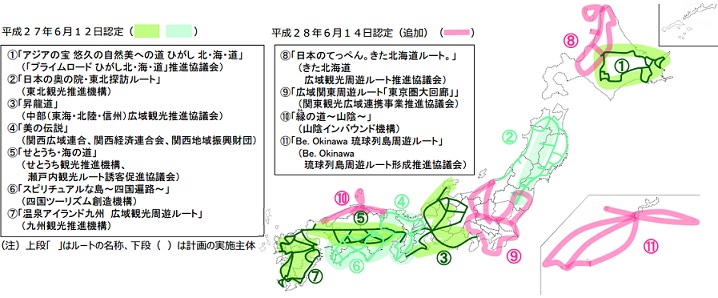

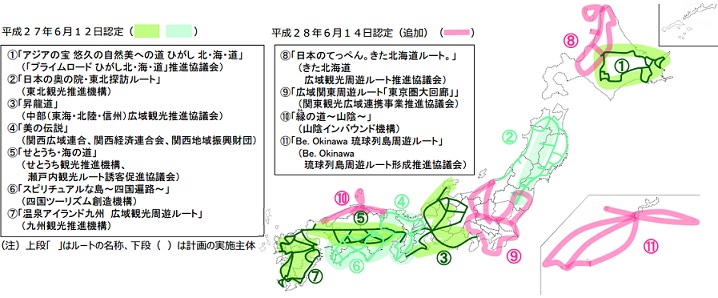

「広域観光周遊ルート」とは、訪日外国人を地方へ送客するために観光庁が認定している、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地のルートのことである。この事業では各地域が関係事業者とともに「広域観光周遊ルート形成計画」を作成し、それが国の認定を得られれば、観光庁などの関係機関によるパッケージ支援が得ることができる。

現在、日本列島全体に行きわたる形で11ルートが認定を受けている。この11の地域では、各自治体のレベルを超えて人の流れを生むため、各自治体や関係事業者が連携をとり施策を講じている。また関係機関からのパッケージ支援として現在旅行商品の造成や海外でのプロモーション活動などの支援が行われており、今後人の流れがより活発になることに期待したい。

参考:広域観光周遊ルート形成促進事業について

参考:広域観光周遊ルート形成促進事業について

1-1-2. 訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた地方ブロック別連絡会

国土交通省では、2015年1月の国土交通省観光立国推進本部において、全国を10のブロック(北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄)に分け、各ブロックの地方運輸局、地方航空局、都道府県、関係事業者等を構成員とした「訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた地方ブロック別連絡会」の設置を決定した。この連絡会を通じ、各ブロックで訪日外国人を受け入れる際の現状と課題をしっかりと把握し、対策を講じることとしている。この連絡会の設置により、これまで地方の観光立国における取り組みが地方自治体ごとに分割されていた問題が解決され、各自治体や部署を横断した議論が可能になった。

1-1-3. 地方創生回廊

「地方創生回廊」とは、第190回国会(2016年度)の施政方針演説において、安倍首相が発言したものである。安倍首相はここで「大阪や東京が大きなハブとなって、北から南まで、地方と地方をつないでいく。『地方創生回廊』を創り上げ、全国を一つの経済圏に統合することで、地方に成長のチャンスを生み出してまいります。」と発言している。近しい考えとしては田中角栄元首相の日本列島改造論が挙げられ、日本列島全体の交通網充実を図ることで東京一極集中を解消し、地方創生につなげるという考え方である。首相がこういった発言をしたということは、今後地方創生の政策に際しインフラ投資が積極化していく可能性が高いと捉えられる。上記2つのインバウンド政策と関連して、今後の地方創生の政策に対し政策の窓が開いているといえる。

1-1-4. 問題点と改善方法

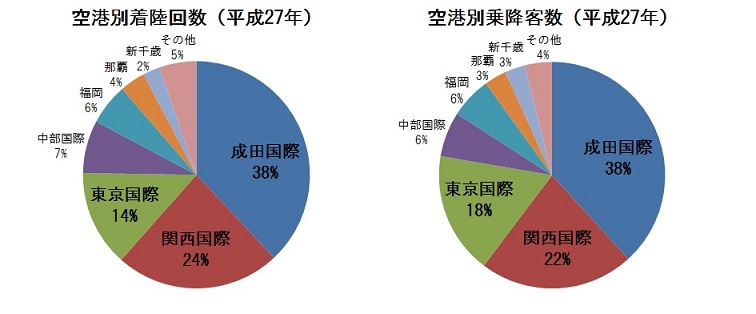

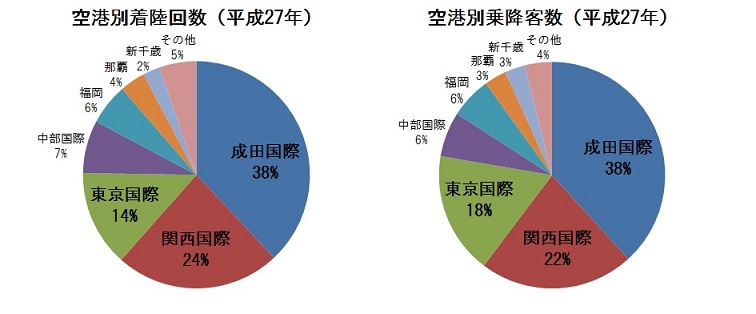

これまでの政策事例をまとめると、現在までに各地域を横断して地方の魅力を形成・発信する仕組みが整ってきているが、実際に地方に外国人が訪れるようになっているとは言い難い。それは外国人が各地域を訪れやすい仕組みが整えられているとは言えないからである。この解決のために筆者は、「地方イン・地方アウト」の仕組みづくりが不可欠だと考えている。そもそも訪日外国人がゴールデンルートに偏ってしまうのは国際線の多くが成田国際空港・東京国際空港・関西国際空港に偏ってしまっているからある。

これまでの政策事例をまとめると、現在までに各地域を横断して地方の魅力を形成・発信する仕組みが整ってきているが、実際に地方に外国人が訪れるようになっているとは言い難い。それは外国人が各地域を訪れやすい仕組みが整えられているとは言えないからである。この解決のために筆者は、「地方イン・地方アウト」の仕組みづくりが不可欠だと考えている。そもそも訪日外国人がゴールデンルートに偏ってしまうのは国際線の多くが成田国際空港・東京国際空港・関西国際空港に偏ってしまっているからある。

右の円グラフは、2015年度の各空港における国際路線の着陸回数と旅客数の割合の比較である(「国土交通省航空局 空港管理状況 平成27年(暦年)空港別順位表」より作成)。このグラフから読み取れるように、現在日本を発着する国際路線において、発着数・旅客数ともに8割以上が「ゴールデンルート」内に存在する空港で占められているのである。この状況で外国人が地方に行くためには、これらの空港から入国したうえで陸路を用いて地方を訪れ、訪問の後は出国のために再度陸路を用いて同様の空港に戻ってくる必要がある。これでは各地方の魅力が高まったとしても、そこへ行くためのハードルが高く、地方への送客が難しい。そこで私は、各地方に存在する空港に国際路線を就航させ、外国人が直接地方に訪れられる仕組みを整えることで、「ゴールデンルート」外を訪れる外国人が増加するのではないかと考えた。次章では、この仕組みを作るために核となる地方空港の機能強化に関する現在の政策について述べる。

1-2. 地方空港の機能強化

地方空港の機能強化に関する政策については、「国土交通省重点政策2016」において述べられている。本章ではその内容について実際の事例を用いて詳細に解説する。

1-2-1. 複数空港の一体運営(コンセッション等)の推進

ここで述べられるのは、第一に単一空港の民営化(滑走路およびターミナルビルの一体運営)、次に(北海道など隣接する地域に複数空港が存在する場合においては)複数空港の同一主体における運営(バンドリングともいう)の2つになるだろう。このモデルケースになるのが「関空エアポート」の存在である。

関空エアポートは、2016年4月より関西国際空港ならびに大阪国際空港の運営を行う、オリックスとフランスの空港運営会社であるヴァンシ・エアポートなどが出資して設立された会社である。関空と伊丹はともにそれまで政府が100%出資する新関西国際空港株式会社によって運営されてきたが、「コンセッション方式」により関空エアポートに運営権が移管された。コンセッション方式とは空港などの公共施設の所有権を政府や自治体が持ったまま、運営権のみを民間企業に移管するもので、この方式により空港の民営化がなされたのは日本で初の事例である。また純民間企業が空港運営を行うのも、日本初の事例である。さて関空エアポートの事例がモデルケースとなる由来は、第一の民営化という意味と、第二の複数空港の一括運営という意味の2つを兼ねているからである。ここでは2つの意味について解説する。

1. 単一空港の民営化

これまでの空港経営では、滑走路等の航空事業を国が運営し、ターミナルビルなど非航空事業を第三セクターなどが運営するという、運営主体が二分された構造となっていた。これでは各事業での収入が分離されていることから着陸料などの軽減が不可能であるほか、国が運営主体であることから空港経営に地元感覚が失われていることなど、地域性が失われていた。そこで滑走路とターミナルビルの運営権を民間企業に譲渡することで、航空収入と非航空収入の受け手が一体とし着陸料の軽減が可能になることで就航路線の拡大などが期待できるほか、地域の実情を踏まえた経営が可能となる。こうした意図から先行して設立されたのが、成田国際空港株式会社と新関西国際空港株式会社である。この二社は国土交通省所管の特殊会社(事業が公益または国の政策に重大な関係があり、国の監督・保護を必要とするため、特別法によって設立される会社のこと)ではあるものの、航空事業と非航空事業が同一主体によって行われており、空港経営の効率化が可能となった。

そして政府は次のステップとして空港経営の更なる効率化を目指し、2013年に「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」(以下、民活空港運営法)を制定、さらにそれを受けた「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針」(以下、基本方針)を策定した。これによって、国管理空港においてコンセッション方式での民営化が可能になり、その際複数空港での運営権を一括して民営化する手法(②のバンドリング)も可能となった。また地方管理空港についても基本的には国管理空港のスキームに準じて効率化を進めるべきとされている。前述の関西エアポートは、この民活空港運営法と基本方針に則って民間委託がされた結果誕生した会社である。

2. 複数空港の一括運営(バンドリング)

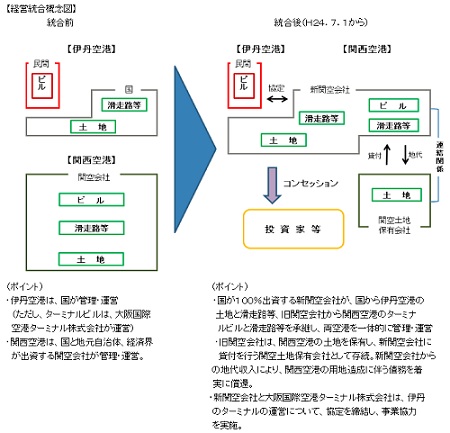

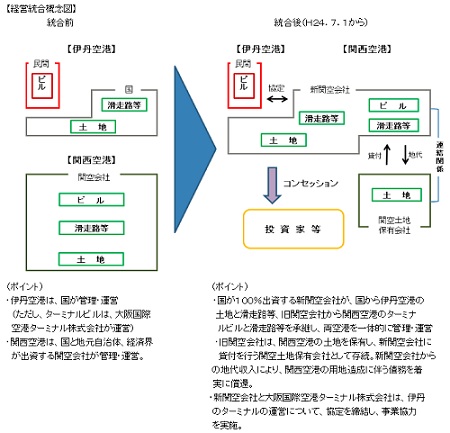

この2つ目の意味であるバンドリングについて、関空エアポートの事例では厳密には民活空港運営法と基本方針によってなされたものではない。両空港の経営がはじめて同一主体によってされるようになったのは、2012年7月に「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」(2011年5月25日公布)に則って、両空港の運営に関して経営統合がされたタイミングである。この経営統合の時期の体制については分かりづらい点が多いので右図に示すこととした(大阪府WEBサイトの「関西国際空港と大阪国際空港の経営統合」のページより引用)。

この2つ目の意味であるバンドリングについて、関空エアポートの事例では厳密には民活空港運営法と基本方針によってなされたものではない。両空港の経営がはじめて同一主体によってされるようになったのは、2012年7月に「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」(2011年5月25日公布)に則って、両空港の運営に関して経営統合がされたタイミングである。この経営統合の時期の体制については分かりづらい点が多いので右図に示すこととした(大阪府WEBサイトの「関西国際空港と大阪国際空港の経営統合」のページより引用)。

この体制に至った経緯としては、背景として関西国際空港に1.3兆円を超える巨額の債務が存在していたこと、また同空港の発着回数が財務省との合意で形成されていたノルマを下回っており伸び悩んでいたこと、一方で大阪国際空港においては環境対策を進めるという名目のため(実際は、関西国際空港へ発着便数を移転させるという意図もあった)に、国土交通省が主導する形で同空港の機能制限を開始したことなどが挙げられる。そしてこれらの背景から橋下大阪府知事(当時)は大阪国際空港廃港も視野に入れながら、関西三空港のあり方について検討を始めた。このような関西圏での動きにあおられたことで国側も、今後の関西三空港のあり方について改革を進める動きができ、最終的には関西三空港の競争関係を改善し、各空港が相互補完をして関西圏への航空需要を高めていく方向へと議論が進むこととなった。こうして形成されたのが右図の体制であり、これは現在では関西エアポートと体制を変えて関西国際・大阪国際の両空港の経営を担っている。また関西エアポートは、神戸空港も含めた関西三空港の一体運営を視野に入れており、関西三空港が一体的に運営されることで関西圏の活性化を目指している。

さて、これらの政策は現在進められてきている。前者の民営化に関しては、現在上記の関西国際空港・大阪国際空港・仙台空港で実現しているほか、福岡空港・高松空港・神戸空港では公募の手続きが進められており、それに後を追う形で新千歳空港(ほか道内の空港など)や広島空港も民営化を目指している。また後者のバンドリングに関しては、主に新千歳空港をはじめとした道内の空港が一括運営を目指している。

1-2-2. 地方空港の着陸料軽減を実施

空港の着陸料は原則として一律の水準があり、それに則って決められている(国管理空港に関しては国が決定し、地方自治体管理空港に関してはその水準に近しい額を決定する)。その着陸料が軽減されるには、二つのパターンが考えられる。一つは、空港が民営化されることである。民営化された空港の着陸料は、運営する会社が自由に決めることができる。つまり民間の空港運営会社は、ターミナル部での非航空収入を向上させることで着陸料を軽減させるなど、各会社で創意工夫をすることができる。もう一つは、政府が各空港の着陸料を引き下げるキャンペーンを行うことである。これに関しては現在国内線・国際線ともに行われている。まず国内線に関しては現在、利用者が多い羽田空港・新千歳空港・福岡空港の3空港間を除く地方路線で25%~80%を軽減しており、2017年度からは引き下げ幅を拡大して便数が少ない空港ほど軽減する方向で検討を行っている。また国際線に関しては、地方空港(東京国際空港・新千歳空港・福岡空港を除く国管理空港・共用空港(民間運営の空港は除く))に乗り入れる新規の国際線定期便などに対して、着陸料を半額を軽減する「インバウンド割引」を実施している。

さて、そもそも地方空港の着陸料が軽減されることが各地域を訪れる外国人観光客の増加にどう寄与するのだろうか。一般的に、日本国内の空港の着陸料は国外のそれに比べて非常に高額であるとされている。そのためこれまでは、アジアで新規の路線を持ちたいと考えている航空会社は着陸料が高額である日本の空港を選ばず、中国や韓国などの比較的着陸料が低額な国を選んできた。首都圏や関西圏などの利用客が一定に見込め着陸料が高額であっても一定以上の利益が見込める空港ならまだしも、それが見込めない地方都市などの空港には国際線の誘致が困難であった。そこで地方空港の着陸料を下げることで航空路線の誘致を容易にさせることができる。

しかしながらこの着陸料軽減に関しては、政府のキャンペーンでは着陸料の負担主体が変わっただけで、政策としては短期的なものであるという問題もある。長期的に着陸料を軽減させるには、空港民営化など空港の経営効率化の政策が不可欠になるだろう。今後の政策としては、着陸料軽減のキャンペーンに加え、各地方空港の経営効率化が求められる。

1-2-3. 地方空港のLCC・チャーター便の受け入れ促進(グランドハンドリング要因の機動的配置を可能にする基準の柔軟化、CIQ機能の強化、地方空港チャーター便の規制緩和、操縦士・整備士の養成・確保 等)

具体例として様々挙げられているが、要するに地方空港に増加した路線数を受け入れるための体制が整っていないということである。きりがないため細かく解説することは避けるが、地方空港には制度的な問題だけでなく人的な問題なども多く抱えているということだ。こういった問題に関しても、前述の連絡会などで各自治体ごとに解決策を講じていくべきである。

1-2-4. まとめと問題点

以上をまとめると、現在各空港改革が進んできており、空港の民営化や一括運営といった空港の経営効率化に加え、政府による着陸料軽減といった政策が行われている。ここでは、このような施策が行われている中で、地方空港の現状を分析したい。日本国内の空港で、国際線の定期路線を持つ地方空港は以下のとおりである(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を除く)。

- 基幹空港(全28空港)

函館(台北、天津、西安、杭州、ソウル)/仙台(グアム、上海、ソウル、北京、台北)/新潟(ソウル、上海、ハルビン、ハバロフスク、ウラジオストク、台北)/広島(ソウル、大連、北京、上海、成都、台北、香港)/高松(ソウル、上海、香港、台北)/松山(上海)/北九州(釜山、ソウル、大連)/長崎(上海、ソウル)/熊本(ソウル、高雄、香港)/大分(ソウル、台中)/宮崎(ソウル、台北、香港)/鹿児島(ソウル、上海、台北、香港)/旭川(台北、上海、ソウル)/山口宇部(ソウル)

- 地方管理空港(全54空港)

青森(ソウル)/福島(ソウル)/静岡(ソウル、台北、上海、武漢、寧波、南京、杭州)/富山(ソウル、北京、上海、台北)/岡山(ソウル、上海、香港、台北)/佐賀(ソウル、上海)/新石垣(香港、台北)/

- 共用空港

茨城(上海)/小松(ソウル、上海、台北)/米子(ソウル、香港)

このように日本の空港のうち新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港を除く地方空港のうち、24空港で国際線の定期路線を保有している。前述の8空港と比べ路線数こそ少ないものの、特に基幹空港では多くの空港に国際線が就航していることが分かる。現状で多くの地方空港で国際線を持っているにもかかわらず訪日外国人がゴールデンルートに偏っていることを考えると、今後地方空港を利用する外国人を増加させるためには、各路線の利用客を増加させるか、新規路線を新たに就航させる必要がある。私はこの問題の解決のために、本論のテーマでもある「LCC」の活用を提案したい。そこで次章では、地方空港にLCCが地方空港に就航する有用性について検証する。

2. 地方空港におけるLCC就航促進の有用性の検証

本章ではLCCが地方空港に就航するメリットについて解説し、地方における訪日外国人観光客の増加にどの程度寄与するか検証する。

2-1. 利用者層について

LCCの利用者層は、観光をはじめとしたプライベートな目的での利用者が多い。これはJTB総合研究所の調査により明らかである。この研究によれば、LCCを利用した旅行の目的は「観光」が7割を超え次点でも親族・知人の訪問が来ており、LCCは個人の私的な目的での手段として定着しているといえる。

2-2. LCC就航空港の事例

1. 国内事例:奄美空港(鹿児島県奄美大島)

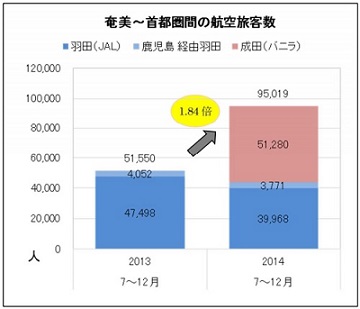

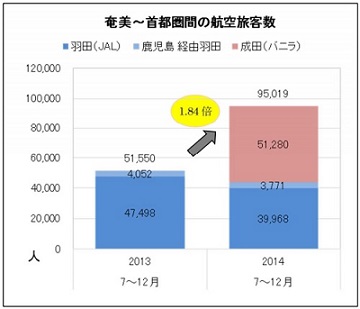

奄美大島には当初日本航空が羽田路線を1日1便運行していたが、2014年7月よりLCCのバニラエアが成田路線を1日1便で就航した。両者の航空運賃の上限と下限を比較すると、約2万8千円の差があり、運賃低下のインパクトが大きかったことが分かる。このLCCが就航したことによる当路線の旅客数の変化が右図に示したものである(「LCC参入による地方路線活性化と地域経済への影響~奄美大島の事例紹介~」より引用)。既存路線からLCCへの転換が若干数みられるものの、それを大きく上回る潜在需要の発掘により、全体の旅客数は対前年同期間の1.84倍に増加している。また増加した旅客は、20代前半の個人旅行客や外国人旅行客であり、LCC旅客に観光目的が多いという特徴を反映している。

奄美大島には当初日本航空が羽田路線を1日1便運行していたが、2014年7月よりLCCのバニラエアが成田路線を1日1便で就航した。両者の航空運賃の上限と下限を比較すると、約2万8千円の差があり、運賃低下のインパクトが大きかったことが分かる。このLCCが就航したことによる当路線の旅客数の変化が右図に示したものである(「LCC参入による地方路線活性化と地域経済への影響~奄美大島の事例紹介~」より引用)。既存路線からLCCへの転換が若干数みられるものの、それを大きく上回る潜在需要の発掘により、全体の旅客数は対前年同期間の1.84倍に増加している。また増加した旅客は、20代前半の個人旅行客や外国人旅行客であり、LCC旅客に観光目的が多いという特徴を反映している。

さらにこのLCCの就航が旅客数を増加させたことにより、島内の宿泊施設の稼働率が上昇したり、奄美大島を扱った旅行商品が増加したりするなどの影響が出ている。この旅行商品の増加により、LCCの就航後も訪島需要が高まる可能性や、それにより路線数も増加する可能性も考えられる。

しかしながら旅客数の増加は上記のようなメリットばかりというわけではない。まず増加した旅客を受け入れる環境が整っていない課題がある。増加した旅客により空港が混雑する問題、宿泊施設のキャパシティの問題、またインフラなど様々な点がLCCの就航により変化した訪島客層に対応しきれていない問題などが挙げられる。しかしこれらは旅客数が増加したために起きる、いわば「うれしい悲鳴」であり、LCC就航のデメリットとは言えず、むしろLCC就航後に行うべき対処が明らかになったと捉えるべきであろう。LCCの就航促進を行う地域は、LCC就航後にそれらの増加した旅客の数や客層に対応する体制も備えておくべきである。

2. 海外事例:ブリストル空港(イギリス)

ブリストル空港は欧州における典型的なLCC志向型の空港であり、かつ他の空港に先立ってターゲットをLCCに設定した空港でもある。ブリストルはイギリス西部に位置する港湾都市で、人口約42万人、イギリス全体で6番目に大きな都市である。観光資源を豊富に有しているため観光目的での利用客が多く、また帰省や友人などの目的のための訪問も多い地域である。当空港はこれらの特徴に着目し、LCCに焦点を定めた空港経営を行ってきた。まずLCCを呼び込むため、空港運営の効率性を追求した。空港使用料を下げ、空港のビジネスベースを航空収入から非航空収入にシフトすることで、複数のLCCの誘致に成功した。またエアポートセールスに際しては、空港自体の営業ではなくブリストルという街自体の営業を心がけることや、直行便にこだわることなく他のハブ空港を経由した路線を誘致するなどして、利用者の確保を行った。結果としてヨーロッパのLCC志向型の空港の代表として成功をおさめ、日本をはじめとした各国の空港政策のモデルケースとなっている。

以上に挙げたLCCが持つ特徴と2つの事例から、LCCには観光資源が豊富な地域に対する潜在需要を引き起こす効果があることが分かる。こうした特徴を考えれば、本研究の趣旨である訪日外国人の地方への送客という目的にLCCが寄与することは明らかである。

3. 日本国内の地方空港におけるLCC誘致障壁の検証

前章で述べた事例によれば、地方空港にLCCが参入することにより旅客数が増加し地方活性化に寄与することが明らかになったが、本章では日本の地方空港でLCCを誘致するためにどのような障壁が存在するか検証を行う。LCC誘致において大切な視点が、LCC側にとってその空港でビジネスが成り立つかどうかという点である。徹底的なコストカットを実現し、効率的な運航によって低価格でのビジネスを成立させているLCCにとって、地方空港でもビジネスとして成り立つのかは非常に重要な問題であり、空港側にとってもエアポートセールスにおける重要なポイントである。日本の地方路線においては、過去の規制緩和の際に路線数が減少してきたという過去がある。規制緩和によって競争が激化した航空業界においては、需要が低く利用者も減少傾向にある地方路線よりも、収益の見込みが立ちやすい幹線路線の方が好まれたのである。このような地方路線であってもLCCを誘致するのは容易ではないが、いくつかの条件をクリアすれば誘致も可能になるのではと考えている。

第一に金銭的な障壁である。LCCがその空港を利用する際にかかる費用は最大限安くなっていることが望ましい。大きなものが着陸料であり、これは前述のように「インバウンド割引」などの政策で解消が図られている。しかしこれは短期的なものでしかなく、金銭的な問題を根本から解決するには空港の経営効率化を図る以外にない。また着陸料のほかにも空港使用にかかる費用は人的なものなどさまざまあるが、これらを効率化する必要がある。

次に需要の障壁がある。LCCの誘致を可能にするには、その地域に観光資源が豊富で、観光・私用目的の旅客が多いことが必要となる。つまり、観光資源が乏しいあるいはビジネス旅客が多い地方空港は、LCC誘致に向かないため政策の打ちようがない。

さらに、これは障壁とは少し意味合いが異なってくるが、セカンダリー空港であることが望ましい。つまり首都圏で言えば、羽田空港ではなく成田空港、さらには茨城空港や静岡空港にLCCが多く発着しているように、基盤となる空港よりも少し利便性が劣る空港であれば大手航空会社との差別化もでき、金銭的な軽減もしやすいわけである。また同様に空港に関して言えば、これはLCC全体の話ではなく本研究に限られた話であるが、LCCの国際線が直接地方空港に乗り入れるためには、その空港に国際線受け入れの設備が整っている必要がある。新規に国際線のための設備投資をするのであれば金銭コストは言わずもがな、人的コストについては特筆すべきである。基盤空港ではまだしも、日本に54ある地方管理空港をはじめとした地方空港すべてに国際線対応の人材を投入するのは現実的ではない。

このように、地方空港にLCCが就航するためにはさまざまな障壁があり、これらがクリアされないと本研究の目的は果たされない。次章にて、本章の障壁をクリアし、地方空港に訪日外国人を送客するためLCCを誘致するための政策を提言する。

4. 政策提言

以上の政策事例や分析を踏まえ、地方空港にLCCを誘致することで訪日外国人を地方に送客するための政策として、

認定された広域観光周遊ルートにおいて主要ゲートウェイ施設として指定されている空港のうち、国際線受入能力を既に持つ地方空港に対して、LCC誘致を目的とした経営の効率化を推進する

ことを提言する。この理由を、前章で挙げたLCCの誘致障壁と照らし合わせ解説する。

まず、需要面の障壁の解消についてである。これは政策の前半部分の「認定された広域観光周遊ルートにおいて主要ゲートウェイ施設として指定されている空港のうち、国際線受入能力を既に持つ地方空港」という条件により解消が可能になっている。前述のとおり、LCCのビジネスには就航地に観光資源が豊富である必要がある。しかし広域観光周遊ルートに認定された地域ならば、就航地の観光資源が豊富であることは言うまでもない。また広域観光周遊ルートは訪日外国人のためのネットワークであるため、当然その計画には訪問手段となる交通手段が複数示されている。それが政策文にもある「主要ゲートウェイ施設」である。この主要ゲートウェイ施設として指定されている空港にLCCを誘致することで、広域観光周遊ルートの目的の達成に寄与することができるのである。もう一つの理由が、広域観光周遊ルートの政策スキームでは認定された地域は各行政機関からの支援を得ることができる点である。現在行われている支援策は旅行商品の造成支援や海外でのプロモーション活動などソフトなものが多いが、新規で単独の政策を提言するよりもこのスキームを活用した方が実現可能性が高いであろう。以上の2つの理由から、政策文の前段において「認定された広域観光周遊ルートにおいて主要ゲートウェイ施設として指定されている空港のうち、国際線受入能力を既に持つ地方空港」という制限を設けた。

次に金銭的な障壁の解消である。これは最終部の「LCC誘致を目的とした経営の効率化を推進する」において可能となっている。前述のように、LCCのビジネスを成功させるためには航空機発着に必要な費用が可能な限り減額されている必要がある(少なくともゴールデンルート内の空港よりも安くなければ、差別化が図れない)。そのため、空港民営化や空港施設のLCC対応化など、各空港に対し適切な経営効率化がなされる必要がある。こうした施策により各空港のビジネスベースを航空収入から非航空収入にシフトできれば、LCCの誘致が可能になってくる。

以上2つの観点からLCC参入の障壁を解消し、地方空港へのLCCの国際線の就航を目指す。こうすることでゴールデンルートに偏っている訪日外国人観光客を地方に送客することができ、訪日外国人の恩恵を全国で受けることができるようになるのだ。

参考文献

Last Update:2017/02/06

© 2014 Tatsuya Fujita. All rights reserved.

昨今の日本の旅行を取り巻く状況はめまぐるしく変化している。特に、訪日外国人旅行客を増やすべく国を挙げて取り組みを行っており、2015年には2000万人近い外国人が日本を訪れている。政府は現在の政策を強化することで、訪日外国人旅行客数を2020年までに4000万人、2030年までに6000万人までに増やそうと計画している。しかしながら一方で、現在の国内の受け入れ態勢は十分に整っているとは言えない。様々な問題が露呈しているが、その1つにそれらが訪れる地域の多くが「ゴールデンルート」と呼ばれる一帯に偏っていることが挙げられる。「ゴールデンルート」とは、東京から東海地方を経由して京都・大阪に至る一帯のことを指し、この一帯には東京・名古屋・京都・大阪といった都市に加え、途中に鎌倉や箱根、富士山などの魅力的な観光地を擁していることから、少ない日数でも日本の魅力を最大限享受することができるため、訪日外国人旅行客に大変人気とされている。一方で、ゴールデンルート以外の各地方は、昨今の訪日外国人旅行客増加の恩恵を十分に受けられていない。訪日外国人旅行客の増加は大きな経済効果を生むため、この影響が一部の地域に限定されてしまっているのは問題だと言える。現在ではこの問題に対し、観光庁や地方公共団体をはじめとした行政機関が民間団体と連携しながら問題の解決を目指している。

昨今の日本の旅行を取り巻く状況はめまぐるしく変化している。特に、訪日外国人旅行客を増やすべく国を挙げて取り組みを行っており、2015年には2000万人近い外国人が日本を訪れている。政府は現在の政策を強化することで、訪日外国人旅行客数を2020年までに4000万人、2030年までに6000万人までに増やそうと計画している。しかしながら一方で、現在の国内の受け入れ態勢は十分に整っているとは言えない。様々な問題が露呈しているが、その1つにそれらが訪れる地域の多くが「ゴールデンルート」と呼ばれる一帯に偏っていることが挙げられる。「ゴールデンルート」とは、東京から東海地方を経由して京都・大阪に至る一帯のことを指し、この一帯には東京・名古屋・京都・大阪といった都市に加え、途中に鎌倉や箱根、富士山などの魅力的な観光地を擁していることから、少ない日数でも日本の魅力を最大限享受することができるため、訪日外国人旅行客に大変人気とされている。一方で、ゴールデンルート以外の各地方は、昨今の訪日外国人旅行客増加の恩恵を十分に受けられていない。訪日外国人旅行客の増加は大きな経済効果を生むため、この影響が一部の地域に限定されてしまっているのは問題だと言える。現在ではこの問題に対し、観光庁や地方公共団体をはじめとした行政機関が民間団体と連携しながら問題の解決を目指している。 参考:広域観光周遊ルート形成促進事業について

参考:広域観光周遊ルート形成促進事業について これまでの政策事例をまとめると、現在までに各地域を横断して地方の魅力を形成・発信する仕組みが整ってきているが、実際に地方に外国人が訪れるようになっているとは言い難い。それは外国人が各地域を訪れやすい仕組みが整えられているとは言えないからである。この解決のために筆者は、「地方イン・地方アウト」の仕組みづくりが不可欠だと考えている。そもそも訪日外国人がゴールデンルートに偏ってしまうのは国際線の多くが成田国際空港・東京国際空港・関西国際空港に偏ってしまっているからある。

これまでの政策事例をまとめると、現在までに各地域を横断して地方の魅力を形成・発信する仕組みが整ってきているが、実際に地方に外国人が訪れるようになっているとは言い難い。それは外国人が各地域を訪れやすい仕組みが整えられているとは言えないからである。この解決のために筆者は、「地方イン・地方アウト」の仕組みづくりが不可欠だと考えている。そもそも訪日外国人がゴールデンルートに偏ってしまうのは国際線の多くが成田国際空港・東京国際空港・関西国際空港に偏ってしまっているからある。 この2つ目の意味であるバンドリングについて、関空エアポートの事例では厳密には民活空港運営法と基本方針によってなされたものではない。両空港の経営がはじめて同一主体によってされるようになったのは、2012年7月に「

この2つ目の意味であるバンドリングについて、関空エアポートの事例では厳密には民活空港運営法と基本方針によってなされたものではない。両空港の経営がはじめて同一主体によってされるようになったのは、2012年7月に「 奄美大島には当初日本航空が羽田路線を1日1便運行していたが、2014年7月よりLCCのバニラエアが成田路線を1日1便で就航した。両者の航空運賃の上限と下限を比較すると、約2万8千円の差があり、運賃低下のインパクトが大きかったことが分かる。このLCCが就航したことによる当路線の旅客数の変化が右図に示したものである(「

奄美大島には当初日本航空が羽田路線を1日1便運行していたが、2014年7月よりLCCのバニラエアが成田路線を1日1便で就航した。両者の航空運賃の上限と下限を比較すると、約2万8千円の差があり、運賃低下のインパクトが大きかったことが分かる。このLCCが就航したことによる当路線の旅客数の変化が右図に示したものである(「