※上の図は「帝国書院|白地図を使う 日本の白地図」及び「Yahoo!地図‐地図検索・雨雲レーダー搭載の多機能マップ」より引用、筆者再編集

※下の図は筆者撮影

2. 久喜市菖蒲町の概要

2-1. 久喜市菖蒲町の基本情報

2-2. 久喜市菖蒲町の歴史

2-2-1. いにしえの菖蒲(縄文時代~安土桃山時代)

2-2-2. 交通の要衝としての繁栄(江戸時代~大正時代)

2-2-3. 交通不便地域としての衰退(昭和~現在)

2-2-4. 圏央道の開通と新たな発展の段階へ(現在)

2-3. 久喜市菖蒲町の交通の現状

2-3-1. 道路網

2-3-2. 路線バス

2-3-3. 市内循環バス

2-3-4. デマンド交通(くきまる)

3. 久喜市の交通政策

3-1. 旧菖蒲町の交通政策

3-2. 久喜市の交通政策の流れ

3-2-1. 久喜市公共交通検討委員会

3-2-2. 久喜市地域公共交通会議

3-3. 久喜市の交通政策に関する意見

3-3-1. 地域公共交通に関する市議会議員の意見

3-3-2. デマンド交通に対する住民の意見

3-3-3. 「運行日」、「運行時間帯」、「運行区域」に関する久喜市地域公共交通会議の見解

3-4. 今後の交通改善に向けて

4. 国の地域公共交通政策

4-1. 地域公共交通確保維持改善事業

4-2. 地域公共交通活性化再生法の一部改正

5. 新型交通システムの検討

5-1. LRT

5-1-1. LRTとは

5-1-2. LRTの導入事例‐富山ライトレール

5-2. BRT

5-2-1. BRTとは

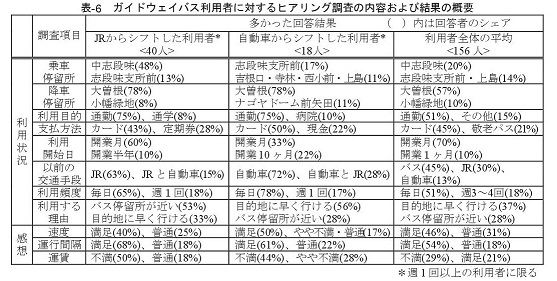

5-2-2. BRTの導入事例‐名古屋ガイドウェイバスゆとりーとライン

5-2-3. BRTの導入事例‐かしてつバス

6. 政策提言

6-1. 政策を考える上で考慮すべき点を整理

6-2. 政策提言

6-2-1. 久喜市の交通改善の進め方に対して政策提言

6-2-2. 具体的な交通ネットワークについて政策提言

7. おわりに

2010年に久喜市が実施した、「久喜市総合振興計画市民意識調査」によると(調査結果は、久喜市(2011)『久喜市総合振興計画市民意識調査結果報告書』(※pdfファイル)で確認できる)、菖蒲地区の住民の76.6%(*)が、交通の利便性に関して「不満」または「やや不満」と回答している(48ページを参照)。また菖蒲地区において、まちに住みにくい理由の1位は「通勤・通学などの交通の便が悪い」であり、まちに住みにくいと回答した、菖蒲地区の住民の90.0%(*)が、この項目を選択している(16ページを参照)。そして菖蒲地区の住民が、今後市に力を入れてほしいと思っているものは、1位が「交通の利便性(鉄道・バスなど)」(47.8%の住民が選択(*))であり、「救急医療体制」(2位、43.5%(*))や「街灯などの防犯施設」(3位、24.4%(*))をも超えている(52ページを参照)。いかに菖蒲町民が、交通に対して不満を持ち、交通改善を望んでいるかが分かる。

*『久喜市総合振興計画市民意識調査結果報告書』では、菖蒲地区を2つの小地区に分けて結果を記載しているが、これに加重平均を施し、菖蒲地区全体の数値とした。

これほどまでに、菖蒲が交通不便である原因のひとつは、鉄道が通っていない、ということである。鉄道は、スピードが速い、時間が正確、渋滞が無い、などの特徴を有しており、首都圏において重要な移動手段となっているが、その鉄道が通っていないということが、移動という点で大きな痛手となっているのである。また町内を走る公共交通は元々路線バスのみであるが、渋滞にはまって定時運行できない、本数が少ない、路線網が薄い、などの問題を抱えており、交通の不便さを助長している。

公共交通は、自力で車を運転できない学生やお年寄りの移動手段を確保する上で、必要不可欠な存在である。また交通改善を行うことで、住民の移動をさらに便利で快適なものにすることができるだけでなく、回遊性の向上による観光客の誘致、公共交通の利用増加による環境負荷の低減、渋滞の緩和、公共交通それ自体の維持、など多方面に寄与することができる。住民の移動を確保・改善するのはもちろん、様々な分野に好影響を与えることができる点で、交通改善は意義あるものとなってくる。

事実、菖蒲町(旧)や久喜市も公共交通の重要性を認識し、交通政策を行ってきた。しかし交通改善が不十分であったり、または失敗したりと、解決すべき課題を残している。菖蒲のような、人口密度が小さく人口減少が顕著な地域において、採算性と両立させながら交通改善を行うというのは、難しいことなのである。

公共交通を整備するとなった場合、菖蒲町(旧)がそうであったが、従来は、町営バスを走らせてみたり、鉄道を誘致してみたり、ということが多かった。しかし町営バスの運行は、人口の少ない地域では採算の問題を孕んでおり、鉄道の誘致も、本当に建設されるのか不明な場合が多い。経済は安定成長に入り、人口は減少している中で、採算を合わせながら交通改善を行っていくにはどうすればよいか。こうして近年注目を浴び、整備されるようになったのが、BRTやデマンドバスといった新型交通システムである。これらの交通システムは、鉄道や町営バスなどの従来の交通システムよりも建設費や運営費が安いため、採算を考慮しながら交通改善を行うことを可能にし、都市部から農村部まで、全国で新型交通システムによる交通改善が行われるようになってきた。

以上より私は、埼玉県久喜市菖蒲町をターゲットに、自力で車を運転できない住民の交通手段を確保・改善し、住民の移動をさらに便利で快適にするような地域公共交通改善政策を、特に新型交通システムを中心に据えながら、研究していきたいと思う。

菖蒲は人口減少・少子高齢化が深刻である一方で、高速道路や国道バイパスといった道路資本に恵まれ、幹線道路沿いには工業団地が立地し、また大型ショッピングセンターやブルーフェスティバルというイベントを目当てに、多くの買い物客・観光客が訪れている。交通改善を行う上では、限られた予算の中で、いかにその地域の特徴を活かせるかが重要となってくるだろうが、菖蒲が有するこれらの利点を最大限に活用できるように、交通政策を考えていきたい。そして交通改善の成果が、観光振興など交通以外の分野へも波及できるような政策も、考えていきたいと思う。

久喜市(くきし)は埼玉県の北東部に位置する、人口約15万人の市である。久喜市菖蒲町(くきししょうぶちょう)は、その久喜市を構成する一地域である。元々は南埼玉郡菖蒲町という町であったが、2010年に久喜市(旧)・北葛飾郡鷲宮町・北葛飾郡栗橋町と合併し、久喜市となった。しかし旧菖蒲町域に関しては、合併後も住所に「菖蒲町」の名が残り、「埼玉県久喜市菖蒲町○○」という住所形態となった。現在でも旧菖蒲町域を久喜市と区別し、「久喜市菖蒲町」や「菖蒲地区」といった呼び方をする。

久喜市菖蒲町の面積は27.37平方キロ、人口は19,819人(2017年1月1日現在)。利根川と荒川に挟まれた沖積低地上にあり、概ね低湿で平坦な土地が広がる。「菖蒲」という地名も、沼が広がりあたり一面に菖蒲が群生していたことに由来すると、一説として言われている。町の面積の約6割が田か畑で、東京の近郊農業、特に梨の生産が盛んである。

久喜市菖蒲町の面積は27.37平方キロ、人口は19,819人(2017年1月1日現在)。利根川と荒川に挟まれた沖積低地上にあり、概ね低湿で平坦な土地が広がる。「菖蒲」という地名も、沼が広がりあたり一面に菖蒲が群生していたことに由来すると、一説として言われている。町の面積の約6割が田か畑で、東京の近郊農業、特に梨の生産が盛んである。

町内には星川、野通川(やどおりがわ)、元荒川といった一級河川や、十数本の用水が張り巡らされており、その中でも特に見沼代用水が、江戸時代に新田開発のため掘られた用水として名高い。そして菖蒲はその地の利を活かし、古くは見沼通船という水運の中継地として栄えた。2と7の日に市が立ち、農産物や農機具が売買されたという。そのため菖蒲の旧市街も、見沼代用水を中心にして形成されている。現在でも商家や船問屋が所々残っており、水運で繁栄した当時の様子をうかがうことができる。

町内に鉄道は通っておらず、公共交通は路線バスと、久喜市との合併後に運行が開始された市内循環バス、及びデマンド交通、の3つである(詳細は2-3.で述べる)。鉄道が通っておらず不便ということもあり、周辺市と比べると、大規模なニュータウンは見られない。

しかし首都圏中央連絡自動車道(圏央道)や国道122号バイパスといった幹線道路が通っており、道路による交通アクセスは良好である。そしてこれらの幹線道路沿いには、店舗面積約9万平方メートルで、埼玉県内で2番目に大きいショッピングセンター「モラージュ菖蒲」や、ケーズデンキや蔦屋書店といった有名チェーン店が立ち並んでおり、多くの買い物客が訪れている。また久喜菖蒲工業団地、菖蒲北部工業団地、菖蒲南部産業団地、の3つの工業団地が立地しており、水運に代わって町の新たな物流拠点となっている。

また町外の人が菖蒲を訪れる目的の一つに、「ブルーフェスティバル」という催し物があげられる。これは毎年6~7月に開催されるイベントで、50品種1万6000株の花菖蒲や、7000株のラベンダーを見ることができる。屋台も繰り広げられ、地元吹奏楽団による演奏や、菖蒲に伝わる伝統芸能「水ささら」を楽しむこともできる。開催期間を通して、毎年約20万人の観光客が訪れている。上記の画像も、町内のラベンダー畑と田んぼを撮影したものである。

菖蒲は、その花の地名に飾られながら、悠久の歴史を歩んできた、農業と工業と商業が調和した町である。

古代は、武蔵国埼玉郡笠原郷の一部であったと考えられている。笠原郷(かさはらごう)は、現在の久喜市菖蒲町、加須市南西部、鴻巣市東部にあたる地域で、武蔵国造、笠原直使主(かさはらのあたいおみ)ゆかりの地である。笠原氏は、6世紀から7世紀にかけて武蔵国を統治した一族で、現行田市にあり全国的にも有名な、埼玉古墳群を造った一族であるとも考えられている。菖蒲町内にも、埼玉古墳群との関連性は不明であるが、県指定史跡の天王山塚古墳(てんのうやまづかこふん)を始めとして、数基の古墳が存在する。

そして一説では、「菖蒲」という地名が誕生するのが、少し時代が進み奈良時代のことであると言われている。その説によると、名僧行基が下野国巡錫の際、現在の菖蒲を通ったが、そのとき日はどっぷりと暮れ、沼が白く光っており、辺り一面には菖蒲が群生していたという。そしてこの出来事から、当地は「菖蒲」と呼ばれるようになった、ということである。

行基の説話の通り、菖蒲は古くから、湖沼の多い低湿地帯であった。そのため水害に悩まされてきたが、川や沼に囲まれた自然の要塞でもあり、室町時代になると、城が築かれることになる。菖蒲城(しょうぶじょう)と言い、築かれたのは1456年である。当時は享徳の乱の最中で、古河公方足利成氏は、幕府から成氏追討の命を受けた上杉氏と対立していた。成氏は、現在の茨城県古河市を本拠地としており、成氏の家臣、金田則綱(かねだのりつな)が、上杉氏と対峙するための前衛基地として、菖蒲城を築いたという。菖蒲城は当時、古河公方勢力と上杉氏勢力がぶつかる位置にあり、重要な城であったと考えられている。最終的に成氏は幕府と和睦するが、その後小田原北条氏が関東で勢力を拡大させると、菖蒲城主金田氏は北条氏の傘下に入った。そして1590年に北条氏が豊臣秀吉の小田原征伐を受けると、菖蒲城は落城し、廃城となった。

菖蒲は中山道と日光街道の中間に位置しており、江戸時代は両街道の取次ぎ地点として、人馬の継立を行っていたという。いつから継立を行うようになったかは不明ということだが、町内の寺院から「享保元年丙申年 武州菖蒲町」と書かれた、つまり菖蒲が「町」として記載された史料が発見されており、遅くとも享保元年(1716年)の頃には、継立が行われていたと考えられている。菖蒲は、上尾、鴻巣、加須、鷲ノ宮(現久喜市鷲宮地区)などの各市場町や宿場町へと道が続く、複数の往還が交差する交通の要衝であったという。

そして、菖蒲の歴史と交通に大きな影響を与えることになるのが、見沼代用水である。見沼代用水は、見沼溜井(みぬまためい、現在のさいたま市東部に存在した沼)に代わる用水、という意味で、見沼溜井周辺の用悪水の統制と、関係諸村の新田開発を目的として建設された。利根川に水源を求め、現行田市に取水口を設置、そこから星川まで水路を掘削し、現行田市から菖蒲町までは星川の流路を利用した。そして菖蒲町で星川と見沼代用水を再び分流させ、さらに上尾市で東縁用水路と西縁用水路の2つに分け、両用水はそれぞれ南下、見沼溜井跡に到達する。1728年に完成し、受益村数は346村、総石高は約14万石に達したという。また菖蒲においても新田開発が進み、大きな村1村に匹敵する、約1,300石の石高が開発されたという。

そして、見沼代用水の完成に伴い誕生したのが、見沼通船という川船輸送である。1731年に運行が開始され、菖蒲に河岸が設置された。見沼通船は、現行田市から菖蒲を通り江戸まで結んでおり、流域農村から江戸へ年貢米を届け、江戸から流域農村へ砂糖や魚類、その他雑貨を届ける役目を果たした。菖蒲で市が立つようになったのも、見沼通船が開通した享保年間のことであると考えられている。菖蒲は、元々陸路交通の要衝であったが、見沼通船の開通により、人や物資の水陸両用の中継地となり、さらに繁栄したという。なお柴山伏越(しばやまふせこし、現白岡市に所在、河川が他の河川をアンダーパスするための装置である)の完成により、柴山以北の船の通行が困難となったため、1759年に菖蒲河岸は休止してしまうが、人馬の継立や市は存続し、菖蒲は近隣諸村の流通経済の拠点として賑わったようである。

明治期に入った1869年、柴山以北の諸村より、通船区域拡張の願書が提出される。これを機に、見沼通船は再び柴山以北まで運行されるようになり、菖蒲河岸は1874年に再開することとなる。菖蒲は当時さつまいもの集散地で、また江戸期より陸路交通の要衝であった。そのため、菖蒲河岸には船が盛んに出入りし、菖蒲の市には、米、塩、さつまいもから、肥料、石油、木炭まで、様々な品物が行き交い、活気に満ちていたという。1902年の時点で、菖蒲市街には、170の商店や事業所が軒を連ね、また裁判所も立地し、菖蒲銀行という名の銀行も存在したという。菖蒲は地域における一大商業都市となり、商業、流通、文化、娯楽の中心地として、繁栄を極めた。

しかし見沼通船は、1883年に開通した現在の高崎線や、1885年に開通した現在の宇都宮線(東北本線)と、輸送において競合状態となる。大量輸送が可能な鉄道は、水運よりも便利な輸送手段であった。そのため、菖蒲近辺における物資の流れも、徐々に見沼通船からこれらの鉄道へとシフトしていく。こうして、一時は隆盛を極めた見沼通船であるが、次第に輸送量が減少し、ついに1931年、200年の歴史に幕を閉じた。

高崎線は菖蒲の西側、宇都宮線は菖蒲の東側を通り、菖蒲は丁度、鉄道と鉄道の間に挟まれた鉄道空白地帯となった。しかしその菖蒲にも、鉄道の敷設が計画され、工事が行われたことがある。武州鉄道(ぶしゅうてつどう)という鉄道が通る予定であったのだ。武州鉄道は、1910年に設立された中央軽便電気鉄道株式会社を前身とし、川口から岩槻、蓮田、菖蒲、加須を通り、行田まで結ぶ予定であった。まず1924年に蓮田~岩槻間が開通する。運行しながら資金を集めて延伸していく予定で、1936年には神根(現川口市北部)まで延伸した。菖蒲町内にも駅舎を建てるための用地が確保され、いよいよ蓮田~菖蒲間の建設が始まろうとしていた。しかし武州鉄道は、そもそも東京方面とつながっておらず利用者が少なかったということや、第一次世界大戦後の不況などから、慢性的な赤字経営と資金不足が続いていた。その結果、菖蒲まで延伸することなく、1938年に倒産、全線廃線となってしまう。菖蒲に向けて他の鉄道路線が建設されることもなく、見沼通船も廃止された菖蒲は、人や物資の中継地でなくなり、流通経済の拠点としての機能を失い、衰退していった。

菖蒲町民が鉄道を利用するには、町外にある駅(高崎線は桶川や鴻巣、宇都宮線は久喜が最寄りとなる)まで行かなければならない訳だが、明治期は、菖蒲と駅を馬車が結んでいたという。乗合自動車、いわゆる路線バスが、いつから菖蒲と駅の間を結ぶようになったかは不明ということだが、1925年の時刻表に、桶川駅と菖蒲町を結ぶ定期乗合自動車が掲載されており、遅くとも大正末期には走っていたことが分かっている。運行は菖蒲倉庫株式会社が行っており、他にタクシー業も行っていたという。1943年に、菖蒲倉庫株式会社は東武自動車株式会社に買収される。買収直後の時点では、菖蒲と、久喜駅、蓮田駅、桶川駅、川越を結ぶバスが運行されていたという。

1947年になると、東武自動車株式会社は東武鉄道株式会社に吸収統合された。以降長年にわたり、東武鉄道の運行するバスが、町民の足を支えていくことになる。1970年頃が路線整備のピークで、菖蒲と、加須駅、久喜駅、白岡駅、蓮田駅、大宮駅、上尾市街、桶川駅を結ぶバスが運行されていたという。しかし、マイカーブームによる乗客の減少などを理由とし、加須駅、大宮駅、上尾市街へ行く路線は、のちに廃止となる。また現在のような、道路渋滞による遅延も発生するようになったと思われる。なお2002年に、菖蒲町内を走る路線の運営は、東武鉄道株式会社から、同社の子会社である朝日自動車株式会社に移管された。そして現在に至る(現在の菖蒲のバス路線網については2-3-2.を参照)。

高度経済成長期は、東京圏に人が集まる時期でもあり、埼玉北東部においても、東京など都市部への通勤が便利な駅のそばに、大規模な住宅地が造成されていった。下記の表の通り、鉄道駅を有する菖蒲近辺の自治体(旧久喜市、白岡市、桶川市)は、人口が増え活気づいていった。しかし駅から遠く、電車による通勤が不便な菖蒲町は、これらの自治体と比べると、人口があまり増えなかった。また前述の通り、菖蒲は商業の中心地としての機能も失っていたため、衰退が進んだ。鉄道がいかに、現代の首都圏において、重要な交通手段であるかがよく分かる。鉄道は通っておらず、バスも本数や定時性の面で不便(詳細は後述する)であり、かつて交通の要衝であった菖蒲は、「交通不便地域」と化したのである。

| (人) | 1920年 | 1940年 | 1960年 | 1980年 | 2000年 | 2015年 |

| 久喜市菖蒲地区 | 14,029 | 14,491 | 16,054 | 19,462 | 22,410 | 19,636 |

| 久喜市久喜地区 | 13,541 | 15,392 | 23,114 | 54,410 | 72,654 | 68,142 |

| 白岡市 | 10,298 | 11,510 | 16,026 | 31,624 | 46,999 | 51,535 |

| 桶川市 | 11,048 | 12,417 | 21,309 | 55,717 | 73,967 | 73,936 |

公共交通は依然不便な状況であるが、道路に関しては、東西南北どの方向からもアクセス良好となった。ショッピングセンターの買い物客や、工業団地の関係者、菖蒲を通過して他の町へ向かう人、様々な人や物資が日々行き交い、菖蒲は活気を取り戻してきている。菖蒲は再び「交通の要衝」として、新たな発展の段階に来ている。

まず首都圏中央連絡自動車道(圏央道)である。これは東京都心から概ね40~60kmの距離に位置し、東名高速、中央道、関越道、東北道などの各高速道路を連絡する、環状型の自動車専用道路である。神奈川県横浜市から、東京都、埼玉県、茨城県を経由し、千葉県木更津市に至る。2017年1月現在では全体の8割ほどが開通しており、全線開通に向けて工事が進められている。菖蒲町内では、白岡菖蒲インターチェンジと菖蒲パーキングエリアが設置されており、白岡菖蒲インターチェンジからは後述する国道122号に接続している。圏央道は菖蒲と日本全国をつなぐ道路となっており、交通において重要な地位を占めている。

次に国道122号である。これは栃木県日光市から群馬県、埼玉県を経由し、東京都北区に至る国道で、菖蒲を南北に貫いている。菖蒲町内では長らく片側一車線であったが、2008年に片側二車線の騎西菖蒲バイパスが開通し、バイパス沿線には前述の通りショッピングセンターや工業団地が立ち並んでいる。多くのトラックや車が行き交い、圏央道と並んで重要な幹線道路となっている。なお菖蒲の市街地を通る旧道を、複数の路線バスが走っている。

次に県道5号である。正式には「埼玉県道5号さいたま菖蒲線」と言う。菖蒲町内では大部分が片側一車線で、市街地から南部の地区を通っており、沿線には市役所総合支所や中学校、市立図書館などの公共施設が立地している。また菖蒲の南に位置する伊奈町や上尾市と、菖蒲を結ぶ役目を果たしており、蓮田駅西口行きの路線バスがこの道路を通る。

次に県道12号である。正式には「埼玉県道12号川越栗橋線」と言う。菖蒲町内では片側一車線で、菖蒲を東西に貫いている。菖蒲の西に位置する桶川市、及び東に位置する久喜市中心部と、菖蒲を結ぶ役目を果たしている。特に久喜市中心部と菖蒲を結んでいる点において、菖蒲町民にとって重要な道路となっている。朝夕には渋滞を起こすほど交通量が多い。沿線には、菖蒲グリーンセンター(農協直売所)や、菖蒲の市街地、ショッピングセンターがある。桶川駅東口行き及び久喜駅西口行きの路線バスがこの道路を通る。

最後に県道78号である。正式には「埼玉県道78号春日部菖蒲線」と言う。菖蒲南東部にある国道122号との交差点から、南東方向へと伸びている。国道122号や県道12号と比べると交通量は少なく見受けられるが、菖蒲の南東に位置する白岡市と菖蒲を結ぶ役目を果たしており、白岡駅行きの路線バスがこの道路を通る。

※右の図は、朝日自動車株式会社ホームページ「朝日自動車株式会社」より引用

※右の図は、朝日自動車株式会社ホームページ「朝日自動車株式会社」より引用前述の通り菖蒲町内には鉄道が通っていない。そのため鉄道駅へ向かうために、また車を運転できないお年寄りや学生が比較的長い距離を移動するために、不可欠な交通機関となるのが、路線バスである。いずれの路線も菖蒲と鉄道駅とを結ぶ経路となっており、町内からはJR宇都宮線の久喜駅、白岡駅、蓮田駅と、JR高崎線の桶川駅に出ることができる。菖蒲町民だけでなく、ショッピングセンターの買い物客や、工業団地の関係者の利用も見受けられる。朝日自動車株式会社と大和観光自動車株式会社の2社が町内で路線バスを運行しており、それぞれ「朝日バス」と「大和観光バス」の名で呼ばれている。各路線の概要や現状を整理していく。(以降「上り」や「下り」という言葉を使うが、原則菖蒲から駅へ向かう便を「上り」、駅から菖蒲へ向かう便を「下り」と言う。また以降説明するダイヤや運賃は、2017年1月現在のものである。なお便宜上、各路線に1、2、…、と番号を振るが、これらの番号に意味はない)

また菖蒲市街と鉄道駅を結ぶ主要な路線となっている、久喜駅西口~菖蒲仲橋線、桶川駅東口~菖蒲車庫線、白岡駅~菖蒲仲橋線については、朝ラッシュ時に乗車し、菖蒲から駅へ向かう際のバスの状況について調査したので、参考程度に示す(8時台に始発を発車する1便目を対象とした)。

久喜駅や久喜市中心部と菖蒲市街を結ぶ路線で、片道約8kmの道のりを25分ほどで結んでいる。久喜駅は、菖蒲から見て東の方角にある。菖蒲仲橋は、菖蒲市街の中心に位置する停留所である。沿線には久喜総合病院やショッピングセンターがある。平日朝は約10分毎、平日データイムは約15分毎、平日夕は約12分毎、土休日は終日約20分毎で運行している。なお、久喜総合病院のそばを通るのか玄関を通るのか等の違いから、複数の系統に分かれている。全区間乗車すると、運賃は大人片道380円である。

菖蒲町内では主に、久喜駅が最寄りとなる菖蒲市街の住民が利用していると思われ、また菖蒲から久喜市中心部に向かうことができる点で、重要な路線となっている。しかし2-3-1.で述べた通り、途中通行する県道12号が朝夕で渋滞を起こすため、所要時間が不安定で定時性に欠けている。全長約8kmのうち約5kmは久喜市久喜地区を走行しており、沿線の久喜地区の住民の利用も見受けられる。また久喜総合病院に用事のある人や、ショッピングセンターの買い物客の利用も見受けられる。

※朝ラッシュ時の状況調査

(調査日時)2017年2月1日(水) 天気:くもり

(対象便)菖蒲仲橋8:03発、久喜総合病院前経由久喜駅西口行き 筆者が菖蒲仲橋から久喜駅西口まで乗車し、調査した。

▼(表)調査結果(主要な停留所毎の発車時刻と車内乗客数を示す)

| 菖蒲仲橋 | モラージュ菖蒲前 | 清久農協前 | 久喜総合病院前 | 橋戸 | 久喜駅西口 | |

| ダイヤ上の発車・通過時刻(※1) | 8:03 | 8:06 | 8:11 | 8:14 | 8:17 | 8:20 |

| 実際の発車・通過時刻(※1) | 8:03 | 8:08 | 8:15 | 8:20 | 8:23 | 8:27 |

| ダイヤとの差(分) | ±0 | +2 | +4 | +6 | +6 | +7 |

| 発車・通過時の車内乗客数(人)(※1)(※2) | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |

▼停車した停留所における乗降車の状況(筆者は含めない)

菖蒲仲橋(3人乗車)→馬場(1人乗車)→仲井(2人乗車)→モラージュ菖蒲前(2人乗車)→北中曽根(1人乗車)→高木病院(1人降車)→橋戸(1人乗車)→久喜駅西口(9人降車)

※モラージュ菖蒲前までが菖蒲町、モラージュ菖蒲前より先が久喜地区である。

▼総評

菖蒲町内からの乗車は8人ということで、桶川駅行きや白岡駅行きよりも若干多かった。途中の停留所の停車は6回で、他2路線よりも停車回数が少ないにも関わらず、久喜駅には7分遅れで到着している。原因としては、やはり途中通行する県道12号があげられる。菖蒲仲橋から清久農協前までは、渋滞はしていないものの交通量が多かったため、思うようにスピードが出せず、清久農協前で4分遅れになったと考えられる。そして清久農協前から谷田向までは500mほど渋滞が発生しており、さらに遅れが拡大した。なお谷田向より先は渋滞はなく、順調に進み、久喜駅に到着した。清久農協前~谷田向間は、大きな交差点がある訳でもなく、道路が狭いという訳でもない。この区間で渋滞が発生する原因は何なのだろうか。高速道路を例にとってみると、渋滞が発生するのは、一般的に、ゆるい上り坂で車が減速してしまい、次から次へと車が滞留することが原因であると言われている。谷田向より先には東北道を越えるための陸橋があるが、つまりこの陸橋の上り坂で車が減速し、滞留する結果、渋滞が発生していると考えられる。

このバスは久喜駅到着後、折り返し8:32発久喜総合病院玄関経由菖蒲仲橋行きとなるが、18人を乗せ、定時に発車した。つまり上りより下りの方が乗客数が多い訳であるが、この客たちはどこへ向かうのか。追加調査として、折り返し便についても乗車し、調べてみた。

※追加調査

(調査日時)2017年2月1日(水) 天気:くもり

(対象便)久喜駅西口8:32発、久喜総合病院玄関経由菖蒲仲橋行き 筆者が久喜駅西口から菖蒲仲橋まで乗車し、調査した。

▼(表)調査結果(主要な停留所毎の発車時刻と車内乗客数を示す)

| 久喜駅西口 | 橋戸 | 久喜総合病院玄関 | 清久農協前 | モラージュ菖蒲前 | 菖蒲仲橋 | |

| ダイヤ上の発車・通過時刻(※1) | 8:32 | 8:36 | 8:39 | 8:43 | 8:47 | 8:50 |

| 実際の発車・通過時刻(※1) | 8:32 | 8:37 | 8:42 | 8:48 | 8:55 | 8:59 |

| ダイヤとの差(分) | ±0 | +1 | +3 | +5 | +8 | +9 |

| 発車・通過時の車内乗客数(人)(※1)(※2) | 18 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 |

▼停車した停留所における乗降車の状況(筆者は含めない)

久喜駅西口(18人乗車)→中学校入口(2人降車)→橋戸(1人降車)→高木病院(3人降車)→清久農協前(2人降車)→橋場(1人降車)→大久保(3人降車)→モラージュ菖蒲前(6人降車)

※橋場までが久喜地区、大久保から先が菖蒲町である。

▼総評

このバスは久喜総合病院玄関経由である。久喜総合病院前経由の路線からコースアウトする形で久喜総合病院の敷地内に入り、玄関を経由したのち、再び久喜総合病院前経由と同じコースを辿る。そして18人の乗客の行方であるが、特に降車数が多かったのが、高木病院、大久保、モラージュ菖蒲前で、この3つの停留所だけで合計降車数は12である。まず高木病院であるが、名前の通り付近に高木病院がある。次に大久保とモラージュ菖蒲前であるが、これらは菖蒲北部工業団地とモラージュ菖蒲の最寄りの停留所である。これらの停留所で降りた人全員が、これらの施設に向かうとは断言できないが、可能性としては十分考えられる。なおモラージュ菖蒲に関しては開店前であるため、もし向かうのであれば、関係者や従業員であると考えられる。朝ラッシュ時に、菖蒲町民が駅へ向かう以外の目的でも、この路線が利用されているということが分かった。また途中通行する県道12号で、渋滞は発生していなかったが、菖蒲仲橋には9分遅れで到着した。原因としては、やはり交通量が多くスピードが出しづらいということが考えられる。ダイヤに無理があるのかもしれない。

久喜駅とショッピングセンター「モラージュ菖蒲」を速達で結ぶ路線で、片道約7kmの道のりを20分ほどで結んでいる。久喜駅西口から途中の高木病院までの区間は、下りは乗車のみ、上りは降車のみ可とし、高木病院からモラージュ菖蒲中央口までの区間は上下ともノンストップとすることで、急行運転を行っている。平日は約30分毎、土休日は約20分毎で、10時頃から20時頃まで運行している。全区間乗車すると、運賃は大人片道210円である。

モラージュ菖蒲の買い物客のための路線となっている。モラージュ菖蒲が、路線バスの運行に影響を与えていることがよく分かる。

桶川駅と菖蒲市街を結ぶ路線で、片道約10kmの道のりを30分ほどで結んでいる。桶川駅は、菖蒲から見て南西の方角にある。菖蒲車庫は、菖蒲市街の北に位置する停留所である。この路線は、桶川駅から北東へ進み菖蒲仲橋に到達したのち、そこから菖蒲神社前まで久喜駅西口線と並走し、そして北へ進路を変え菖蒲車庫に向かう、という経路になっている。平日朝は約10分毎、平日データイム~夕と土休日は約20分毎で運行している。系統は3つ存在し、ほとんどのバスは起点から終点までの距離が最も短い系統(細谷経由)として運行するが、菖蒲総合支所を経由する系統(菖蒲総合支所前経由)、及び桶川市にある新興住宅街を経由する系統(西窪台経由)も存在する。全区間乗車すると、運賃は大人片道440円である。

菖蒲からJR高崎線の駅に向かうことができる唯一の路線であり、高崎線沿線と菖蒲を結ぶ役割を果たしている。また菖蒲町西部を走る唯一の路線でもあり、菖蒲町内での主な利用者は、菖蒲市街の住民と、桶川駅が最寄りとなる菖蒲西部の住民であると思われる(JR高崎線の北本駅なども最寄りとなるが、バスで行けるのは桶川駅のみである)。この路線も、前述の通り渋滞の多い県道12号を通行しているが、圏央道の建設に伴い、桶川市内で道路改良工事が進んでおり、速達性と定時性の向上が期待されている。全長約10kmのうち約4kmは桶川市内を走行しており、沿線の桶川市の住民の利用も見受けられる。

※朝ラッシュ時の状況調査

(調査日時)2017年1月30日(月) 天気:くもり

(対象便)菖蒲車庫8:10発、細谷経由桶川駅東口行き 筆者が菖蒲車庫から桶川駅東口まで乗車し、調査した。

▼(表)調査結果(主要な停留所毎の発車時刻と車内乗客数を示す)

| 菖蒲車庫 | 菖蒲仲橋 | 野々宮 | 下栢間 | 加納 | 北一丁目 | 桶川駅東口 | |

| ダイヤ上の発車・通過時刻(※1) | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:31 |

| 実際の発車・通過時刻(※1) | 8:11 | 8:17 | 8:20 | 8:26 | 8:30 | 8:38 | 8:43 |

| ダイヤとの差(分) | +1 | +4 | +4 | +6 | +6 | +10 | +12 |

| 発車・通過時の車内乗客数(人)(※1)(※2) | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |

▼停車した停留所における乗降車の状況(筆者は含めない)

上町(1人乗車)→菖蒲仲橋(3人乗車)→農協直売センター食堂前(1人降車)→栢間小学校(1人乗車)→下栢間(1人乗車)→宮の脇(2人乗車)→加納(1人降車)→天神入口(1人乗車)→細谷(1人降車、2人乗車)→桶川本町(1人降車)→桶川駅東口(7人降車)

※下栢間までが菖蒲町、下栢間より先が桶川市である。

▼総評

車内乗客数が最大でも8人ということで、終始空いている印象であった。途中通行する県道12号も、県道78号に比べると交通量は多い印象であったが、概ね順調に流れていた。特に桶川高校入口交差点より先は、道路改良工事が完成し片側2車線となっており、快適であった。しかし国道17号と交差する坂田交差点で2回信号を待った。坂田交差点付近も片側2車線となっており、かつ右折帯も設置されているが、それでも交通量が多くさばき切れず、渋滞となっている印象であった。そのため、坂田交差点より手前にある加納停留所の時点で6分遅れであったのが、坂田交差点より先にある北一丁目停留所の時点では10分にまで遅れが拡大している。最終的には、桶川駅東口に12分遅れで到着した。なお菖蒲仲橋停留所の時点で4分遅れ、加納停留所の時点で6分遅れになった理由であるが、途中の道路は前述の通り概ね順調に流れているものの、やはり交通量が多く思うようにスピードが出せないということと、ダイヤがそれを考慮していないということが、遅延の原因なのかもしれない。このバスは桶川駅到着後、折り返し8:48発細谷経由菖蒲車庫行きとなる。3人の乗客を乗せ定刻に発車した。

桶川駅とモラージュ菖蒲を速達で結ぶ路線で、片道約11kmの道のりを25分ほどで結んでいる。久喜駅西口~モラージュ菖蒲中央口線と同様の方法で急行運転を行っており、桶川駅東口から途中の下栢間までの区間は、下りは乗車のみ、上りは降車のみ可とし、下栢間からモラージュ菖蒲滝のコート南入口までの区間は、上下ともノンストップとなっている。全日約40~60分毎で、桶川駅東口発は8時頃から19時頃まで、モラージュ菖蒲滝のコート南入口発は12時頃から22時頃まで運行している。なお桶川駅東口~菖蒲車庫線はモラージュ菖蒲のそばを通らないため、桶川駅からモラージュ菖蒲へ直接行くには、この路線を使わなくてはならない。全区間乗車すると、運賃は大人片道310円である。

蓮田駅と菖蒲市街を結ぶ路線で、片道約15kmの道のりを40分ほどで結んでいる。蓮田駅は、菖蒲から見て南の方角にある。菖蒲を走る路線バスの中でも距離の長い路線となっているが、全区間を走行するのは、上りが平日8本/日、土休日5本/日、下りが平日6本/日、土休日5本/日のみとなっている。菖蒲町内まで運行するバスの多くは、菖蒲南部にある丸谷で折り返し運転を行っており、また菖蒲まで来ず、蓮田市内の八幡神社前で折り返す便も多い。丸谷からは蓮田駅西口行きが、平日朝は約30分毎、平日データイム~夕と土休日は約60分毎で運行している。蓮田駅西口~丸谷は、片道約11kmで30分ほどの道のりである。大人片道運賃は、蓮田駅西口~丸谷が450円、蓮田駅西口~菖蒲車庫が560円である。

菖蒲町南部を走る路線であり、菖蒲町内での主な利用者は、蓮田駅が最寄りとなる南部の住民であると思われる(厳密には白岡駅や、埼玉新都市交通ニューシャトルの内宿駅の方が距離的に近いが、バスで行けるのは蓮田駅のみである)。久喜駅行きや桶川駅行きと比較すると、渋滞にはあまり巻き込まれず、定時性はある程度確保されているが、本数の面では不便である。なお全長約15kmのうち約9kmは蓮田市内を走行しており、沿線の蓮田市の住民の利用が多いと考えられる。

白岡駅と菖蒲市街を結ぶ路線で、片道約9kmの道のりを25分ほどで結んでいる。白岡駅は、菖蒲から見て南東の方角にある。途中の上町から菖蒲仲橋までは、久喜駅西口線と並走する。平日朝と夕は約30分毎、平日データイムと土休日は約60分毎で運行している。系統は1つで途中で折り返す便もなく、白岡駅と菖蒲市街をピストン輸送している。全区間乗車すると、運賃は大人片道400円である。

菖蒲町南東部を走る路線であり、菖蒲町内での主な利用者は、白岡駅が最寄りとなる南東部の住民であると思われる(JR宇都宮線の新白岡駅も最寄りとなるが、バスで行けるのは白岡駅のみである)。久喜駅行きや桶川駅行きと比較すると、渋滞にはあまり巻き込まれないが本数が少なく、蓮田駅西口~丸谷線と似たような概況である。全長約9kmのうち、約3kmは白岡市内、約2kmは久喜市久喜地区を走行しており、同地域の住民の利用も見受けられる。

※朝ラッシュ時の状況調査

(調査日時)2017年1月25日(水) 天気:晴れ

(対象便)菖蒲仲橋8:10発、白岡駅行き 筆者が菖蒲仲橋から白岡駅まで乗車し、調査した。

▼(表)調査結果(主要な停留所毎の発車時刻と車内乗客数を示す)

| 菖蒲仲橋 | 三箇上出 | 明石医院前 | 除堀 | 押出し | 学校入口 | 白岡駅 | |

| ダイヤ上の発車・通過時刻(※1) | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:28 |

| 実際の発車・通過時刻(※1) | 8:10 | 8:14 | 8:17 | 8:20 | 8:24 | 8:27 | 8:33 |

| ダイヤとの差(分) | ±0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +5 |

| 発車・通過時の車内乗客数(人)(※1)(※2) | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | 15 |

▼停車した停留所における乗降車の状況(筆者は含めない)

東小学校前(2人乗車)→三箇上出(1人乗車)→三箇小学校(2人乗車)→明石医院前(1人乗車)→権現神社前(1人乗車)→樋の口(1人乗車)→押出し(1人乗車)→篠津神社前(5人乗車)→興善寺(1人乗車)→白岡駅(15人降車)

※明石医院前までが菖蒲町、明石医院前より樋の口までが久喜市久喜地区、樋の口より先が白岡市である。

▼総評

途中渋滞に巻き込まれることはなく、白岡駅には5分遅れで到着した。途中通行する県道78号は、県道12号に比べると交通量が少ない印象であった。なお学校入口(終点白岡駅より1.5kmほど手前にある)の時点で2分遅れであったのが、白岡駅で5分遅れに拡大したが、これは白岡駅周辺の道路が狭く、思うようにスピードが出せなかったことが原因であると考えられる。ダイヤは、道路の線形に関係なく、距離のみを参考に決められているようである。また車内には、白岡駅到着時で15人の客が乗車しており、立つ人もいた。特に篠津神社前で5人が乗り込んでおり、白岡市内での需要も多いとうかがえる。この路線は前述の通り、久喜駅行きや桶川駅行きよりも本数が少ない。事実、調査した便の1本前は、菖蒲仲橋7:13発であり、つまり間隔が57分開いていることになる。調査の結果、同時刻の久喜駅行きや桶川駅行きのバスよりも客数が多かった訳であるが、これは本数が少ないために、客が集中したことが原因であると考えられる。このバスは白岡駅到着後、8:36発菖蒲仲橋行きとなる。6人の乗客を乗せ定刻に発車した。

蓮田駅と菖蒲市街を結ぶ路線で、片道約15kmの道のりを40分ほどで結んでいる。蓮田駅西口発菖蒲車庫行きが、蓮田駅を発車したのち北へ進み、菖蒲南部から菖蒲町内に入り、丸谷を越え菖蒲市街に着くのに対し、蓮田駅東口発菖蒲仲橋行きは、蓮田駅を発車したのち一旦北東へ進み、蓮田市東部にある住宅街を経由し、そこから北上して菖蒲南東部から菖蒲町内に入り、菖蒲市街に着く、という経路を辿る。なお途中の台から菖蒲仲橋までは、白岡駅線と並走している。蓮田駅西口~菖蒲車庫線と同様に総距離が長いが、全区間を走行するのは、上りが平日4本/日、土休日3本/日、下りが平日4本/日、土休日2本/日のみとなっている。ほとんどのバスが菖蒲町内まで来ず、白岡市内にある下大崎や、蓮田市内にある根金などで折り返し運転を行っている。全長約15kmのうち、約9kmは蓮田市内、約2kmは白岡市内を走行しており、本数も勘案すると、白岡市や蓮田市の沿線住民の利用がほとんどであると考えられる。

久喜駅と久喜菖蒲工業団地を結ぶ路線である。久喜菖蒲工業団地は、1977年に完成した、総面積約50万坪の大規模な工業団地で、久喜地区と菖蒲地区の両方にまたがっている。「管理センター」は、久喜菖蒲工業団地を管理する施設を指す(久喜地区側に所在する)。菖蒲町内を通る系統には大きく2つがあり、1つは、久喜駅を発車後、直接久喜菖蒲工業団地に向かい、工業団地を循環するように走って管理センターに着く系統(久喜菖蒲工業団地循環)、もう1つは、久喜駅を発車後、久喜地区西部を経由してから菖蒲町に入り、そして久喜菖蒲工業団地に入って管理センターに着く系統(清久工業団地経由)である。なお後者には、久喜菖蒲工業団地の手前にある、向野止まりの便も存在する。また菖蒲町内までは来ないが、大和観光バスは他に、久喜駅西口~資生堂前線や、久喜駅西口~アリオ鷲宮前線などを運行している。

大和観光バスは、菖蒲町内では、ほとんどが久喜菖蒲工業団地の敷地内を走行しているため、菖蒲町民の利用は少なく、工業団地の関係者の利用がほとんどであると思われる。久喜菖蒲工業団地循環は、下りは朝方を中心に、上りは夕方を中心に、平日4本/日、土曜2本/日で運行し、日曜祝日は運休する。清久工業団地経由は、平均すると平日は約60分毎、土休日は約90分毎で運行している。

各路線についてまとめると、菖蒲町内では、久喜駅西口行きは、菖蒲市街の住民とショッピングセンターの買い物客、桶川駅東口行きは、菖蒲市街と菖蒲西部の住民、白岡駅行きは、菖蒲南東部の住民、蓮田駅西口行きは、菖蒲南部の住民、モラージュ菖蒲の急行線は、ショッピングセンターの買い物客、大和観光バスは、久喜菖蒲工業団地の関係者、の利用が多いと思われる。

そして久喜駅西口行きと桶川駅東口行きは、本数は多いが定時性に欠け、白岡駅行きと蓮田駅西口行きは、定時性はある程度確保されているが本数が少ない、という状況にある。

また調査によると、平日朝ラッシュ時に、菖蒲仲橋発久喜駅西口行きは、全長8.2kmの距離を24分で結び(約342m/分)、菖蒲車庫発桶川駅東口行きは、全長10.2kmの距離を32分で結び(約319m/分)、菖蒲仲橋発白岡駅行きは、全長9.0kmの距離を23分で結んでいた(約391m/分)。なおダイヤ上は、久喜駅西口行きが17分(約482m/分)、桶川駅東口行きが21分(約486m/分)、白岡駅行きが18分(約500m/分)で結ぶこととなっている。

久喜駅西口行きと桶川駅東口行きは、途中通行する県道12号の交通量が多く、また渋滞に巻き込まれ、それぞれ久喜駅に7分遅れ、桶川駅に12分遅れで到着となり、定時性が確保できなかった。白岡駅行きは、途中通行する県道78号が、交通量が県道12号よりも少なく、また渋滞に巻き込まれることもなく、学校入口に2分遅れ、白岡駅に5分遅れで到着となり、白岡駅周辺を除いて、ある程度定時性が確保されていた。

そして久喜駅西口行きは、菖蒲町内で8人、久喜地区内で2人を乗せ、桶川駅東口行きは、菖蒲町内で6人、桶川市内で5人を乗せ、白岡駅行きは、菖蒲町内で6人、久喜地区内で2人、白岡市内で7人を乗せていた。

菖蒲町内を走行するのは、「除堀・所久喜循環」と呼ばれる路線である。久喜市役所が始発で、久喜駅西口を経由したのち、久喜地区南部に入り菖蒲へ向かう。菖蒲に入った後は、菖蒲南東部を反時計回りで循環するように走り、再び久喜地区に戻る。そして久喜地区西部を通り、久喜駅西口を経由し、再び久喜市役所に戻る、という経路を描く(逆方向には走らない)。久喜駅西口から三箇小学校北側(菖蒲南東部に所在)までは30分、三箇小学校北側から久喜駅西口までは40分ほどかかる。本数は1日6本で、日曜祝日は運休する。運賃は一律で、1回100円である。沿線には、久喜駅、久喜市役所、久喜市総合体育館、久喜総合病院などの主要施設がそろっている。

運賃が路線バスより安く、種々の公共施設へのアクセスが良好であるが、菖蒲から久喜市街まで40分ほどかかる上、1日6本ということで、毎日の通勤・通学には不便だろう。また菖蒲町内では、南東部の一部地域のみを走行しているということで、利用できる住民も限られてくる。なお市内循環バスは、この他に6路線あるが、いずれも旧久喜市内を中心に走行している。

※右の図は、久喜市ホームページ「デマンド交通(くきまる)とは:久喜市ホームページ」より引用

※右の図は、久喜市ホームページ「デマンド交通(くきまる)とは:久喜市ホームページ」より引用デマンド交通とは、いわゆる乗合タクシーのようなものである。菖蒲、鷲宮、栗橋地区において、久喜市との合併後の2013年10月より運行が開始された(経緯に関しては3-2.を参照)。「くきまる」は愛称である。久喜市のデマンド交通の場合は、利用者から予約があった場合に、自宅と、市が定めた乗降ポイント間、及び乗降ポイント同士間を、乗合方式のワゴン車やセダン車で運行している。利用するには予め事前登録が必要で、実際に利用したい場合は、乗りたい便の原則30分前までに電話などで予約を行う。運賃は1回300円である。

市内にあるタクシー会社に運営が委託されている。菖蒲地区は菖蒲地区内、鷲宮地区と栗橋地区は鷲宮+栗橋地区内でのみ運行されており、それぞれの地区を越えての運行は行わない。久喜地区内では運行されていない。車両は、菖蒲地区と鷲宮+栗橋地区にそれぞれ2台ずつ、計4台配置されている。7時発から17時発まで、毎時1本で便が用意されており、予約をする場合も、何時台の便に乗りたいかを申請する(ただし12時発は無い。日曜祝日は運休する)。予約が入った便は運行され、予約の無かった便は運休する。複数の予約が入った場合に、原則乗合方式となる。なお乗合方式として、順番に利用者を乗せて目的地に向かう都合上、「何時何分に迎えに来てほしい」や「何時何分に目的地に着きたい」という要望はできない。また予約したい便が定員に達している場合は、新たに予約をすることができない。

菖蒲町内には乗降ポイントが133箇所あり、病院や商店、寺院を中心に設定されている。自宅⇔乗降ポイント、乗降ポイント⇔乗降ポイントの利用を想定しており、自分で新たに目的地を設定することはできない。なお2014年に久喜市は、デマンド交通に関して、住民や利用者を対象にアンケート調査を行った。その結果は3-3-2.で整理する。

旧菖蒲町が2001年に策定した『しょうぶニュープラン第4次菖蒲町総合振興計画』の中で、「本町は水と緑豊かな自然環境の恵みを享受しながら発展してきましたが、都市基盤整備の遅れや鉄道駅がないことなどから、都市としての利便性やにぎわいの不足が課題となっています。」(菖蒲町(2001)『しょうぶニュープラン第4次菖蒲町総合振興計画』, p. 32)とあるように、旧菖蒲町は、都市としての利便性向上を町の課題の1つとしていた。そして、圏央道の開通に向けた市街地、道路の整備や、適正な土地利用の規制誘導と並んで、公共交通の整備に取り組んだ。公共交通の整備に関して旧菖蒲町が行っていた施策は、主に以下の2つである。

1つ目は鉄道誘致である。埼玉高速鉄道線(地下鉄7号線)と埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)の延伸誘致を行っていた。

※右の図は、埼玉県ホームページ「埼玉高速鉄道(埼玉スタジアム線・SR)‐埼玉県」より引用

※右の図は、埼玉県ホームページ「埼玉高速鉄道(埼玉スタジアム線・SR)‐埼玉県」より引用

埼玉高速鉄道線は、東京都北区の赤羽岩淵駅から、川口市を通り、さいたま市緑区の浦和美園駅に至る鉄道で、埼玉高速鉄道株式会社が運営を行っている。終点の浦和美園は、埼玉スタジアム2002の最寄り駅である。赤羽岩淵以南は東京メトロ南北線に直通運転を行っている(地下鉄7号線は、東京メトロ南北線と埼玉高速鉄道線の総称である)。1972年の都市交通審議会答申第15号で、地下鉄7号線目黒~岩渕町~川口市中央部~浦和市東部間の計画路線の延伸が答申されたのを機とし、2001年3月28日に開業した。また2000年の運輸政策審議会答申第18号で、地下鉄7号線について、浦和美園~岩槻~蓮田までの区間が、2015年までに開業することが適当な路線として答申されており、浦和美園以北への延伸構想が存在している。

採算性への疑問などから、いまだ延伸は実現していないものの、2012年に、地下鉄7号線延伸検討委員会(埼玉県とさいたま市の共同開催)が、今後の延伸の方向性に関して提言を行った。それによると、採算性等は厳しい結果だが、延伸実現に資する方策を組み合わせることで、プロジェクトの評価を高め、将来的に延伸を実現できる可能性あり、ということである(地下鉄7号線延伸検討委員会(2012)『地下鉄7号線延伸に関する報告書(要旨)』(pdfファイル)を参照)。そして現在では、埼玉県やさいたま市が、埼玉高速鉄道の延伸について、引き続き調査・研究を行っている。また関係自治体から成る「地下鉄7号線建設誘致期成同盟会」や、地元企業や市民から成る「さいたま市地下鉄7号線延伸事業化推進期成会」が、延伸に向けて働きかけを行っており、埼玉高速鉄道の延伸は、国、県、市、市民レベルで重要視されている。

しかし前述の通り、延伸工事着工とまでは至っておらず、いつ延伸開業するのか見通しが立っていない状態である。現在の久喜市も、旧菖蒲町に引き続き、埼玉高速鉄道の延伸誘致を行っている。

埼玉新都市交通伊奈線は、大宮駅から上尾市東部を通り、北足立郡伊奈町の内宿駅に至る案内軌条式鉄道で、埼玉新都市交通株式会社が運営を行っている。案内軌条式鉄道とは、走行路面の中央または側壁にある案内軌条に案内輪を当てて、ゴムタイヤで走行する交通システムのことである。埼玉新都市交通伊奈線の場合は、側壁にある案内軌条に案内輪を当てて走行している。

埼玉新都市交通伊奈線の愛称は「ニューシャトル」である。ニューシャトルは、東北・上越新幹線が建設される際に、その沿線にあたる大宮、上尾、伊奈地域の交通利便性を向上させることを目的として、建設された。そのためニューシャトルの走行路は、東北・上越新幹線の高架張り出し部分を活用する形で敷かれており、また路線も、終始両新幹線に沿う形で伸びている。1983年に大宮~羽貫間が開業し、1990年に内宿まで延伸、全線開通となった。沿線には、鉄道博物館や県立がんセンター、複数の高校が立地しており、地元住民以外の利用客も多い。なお内宿以北への延伸に関しては、埼玉高速鉄道線の場合と違い、本格的な調査・検討が行われていないのが現状である。

なお久喜市(2013)『久喜市地域公共交通計画』(pdfファイル)によれば、「合併における協議では、「久喜市の市内循環バス運行事業については、現行どおり存続し、公共交通機関をどのように新市において取り扱うか検討組織を設置して、廃止を含めた上で、合併後1年以内に検討する」こととなりました。これを受けて、〔中略〕久喜市公共交通検討委員会を設置しました。」(久喜市(2013)『久喜市地域公共交通計画』, p. 2)ということで、旧久喜市内でのみ運行されていた循環バスを合併後どうするのか、協議中に問題として浮上したということも、久喜市公共交通検討委員会が合併後7ヶ月の時点で設置されるインセンティブとなったようである。

こうして2010年11月から2011年12月まで、計6回にわたり協議がなされた。そして『久喜市公共交通検討報告書』がまとめられ、2012年1月に、市長に対して答申が行われた。

『久喜市公共交通検討報告書』では、久喜市の現状と市民アンケート(『久喜市総合振興計画市民意識調査』)の結果を整理するとともに、デマンドバスやコミュニティバスによる交通改善の先行事例が検討されており、そして久喜市の交通の課題と公共交通のあり方についてまとめられている。この報告書が、最終的な久喜市の交通政策につながることとなる。報告書の内容は、久喜市公共交通検討委員会(2012)『久喜市公共交通検討報告書』(pdfファイル)を参照されたい。久喜市の交通の課題と公共交通のあり方については、42ページから53ページに掲載されている。以下では、同報告書で提言されている、久喜市の交通政策の方向性について、ポイントを絞ってまとめていく。

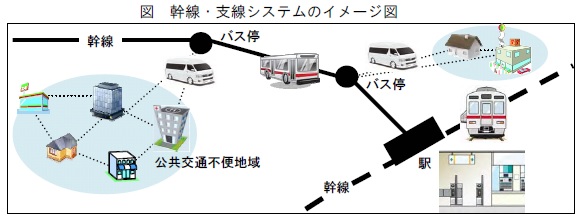

まず幹線・支線システムによる公共交通システムの形成についてである。市を構成する4地区間及び市と市外を結ぶ交通としての幹線と、バス停などから離れた地域の住民の足を確保する交通としての支線の、2段階構造でもって、市の公共交通網を形成しようということである。なお基本方針④(46ページを参照)にもある通り、幹線は民間事業者によって運営されているということで、市の役割は支線の整備と位置づけられている。幹線・支線システムは、いわゆる「ハブ&スポーク方式」を採用した交通システムである。ハブ&スポーク方式とは、地域間を結ぶ重要路線として幹線を整備し、乗り換える場所として交通結節点(ハブ)を設置、そこから支線を伸ばして(スポーク)、交通網を形成する方法である。路線網の合理化を図ることができ、少ない労力で高い交通利便性を確保できるとされている。久喜市公共交通検討委員会も、路線網の合理化を図り、少ない費用で高い効果を発揮させるために、幹線・支線システムを採用したものと考えられる。

次にデマンド交通の導入についてである。菖蒲、鷲宮、栗橋地区においては、近くに鉄道駅やバス停の無い公共交通不便地域が多く、主要な課題(43ページを参照)や基本方針②(45ページを参照)にある通り、このような地域における交通の確保が課題となっている。しかし「地域生活交通導入の方向性」(49ページを参照)にもある通り、人口密度の低い地域での定時・定路線バスの運行は、非効率となる恐れがある。そこで、ダイヤや路線に柔軟性があるデマンド型交通を運行させることにより、公共交通不便地域の住民の移動手段を確保しようということである。そして前述の通り、デマンド交通を支線、路線バスを幹線と位置づけ、市の公共交通網を整備しようということである。なお久喜地区では市内循環バスが支線と位置付けられており、また市内循環バスの菖蒲東部・鷲宮南部への延伸構想も示されているが、これらの方針が、現在の久喜市の市内循環バスやデマンド交通の運行方針につながっている。

菖蒲地区においても、幹線の路線バスと、支線のデマンド交通の、2段階による交通網の形成が示されている。また菖蒲地区は鉄道駅が無いため、路線バスの主要な停留所を結節点(ハブ)と位置づけ、鉄道駅との連絡強化を目指すということである。

また報告書では、事業化に向けた今後の検討課題として、「具体的ルート、デマンド交通の導入方式等の検討・計画」、「費用対効果を考慮した効率的・効果的な地域生活交通網の検討・計画」、「段階的な地域生活交通網の形成」の3つが示されており、これらの課題の検討を踏まえて、次項で述べる『久喜市地域公共交通計画』につながっていく。なお、幹線・支線システムの導入など、久喜市が目指そうとしている公共交通網をイラストで示すと、以下のようになる(※久喜市(2013)『久喜市地域公共交通計画』より引用)

久喜市発足後初めての定例会である、2010年6月定例会の時点から、交通改善を求める意見は出されていた。例えば、合併に伴い市民の交通機関に対する期待は大きくなっており、市は公共交通検討委員会で交通網の整備について検討するべきだ、や、旧久喜市内でのみ運行されている循環バスを、他地域にも拡げるべきだ、と一般質問がなされている。新市発足直後から、市議会議員レベルでも公共交通の整備が注目されていたことが分かる。これに対して市は、公共交通検討委員会で検討を進める旨を回答している。また2010年11月定例会では、公共交通検討委員会で検討課題となっているデマンドバスについて、実証運行を行ってみては、と提案がなされており、これに対して市は、デマンドバスの導入について検討を進めるとともに、実証運行となった場合は国土交通省の補助事業に応募することが考えられると回答した。(2010年6月定例会は、久喜市議会(2010)『久喜市議会だよりNo.2』、2010年11月定例会は、久喜市議会(2011)『久喜市議会だよりNo.4』を参照 ※いずれもpdfファイル)

2011年9月定例会では、交通不便地域や高齢者対策としての公共交通の整備について、市はどのように考えているか、デマンドバスの導入について市はどのように考えているか、と一般質問がなされており、これに対して市は、公共交通検討委員会において循環バスの再編及びデマンドバスの運行案が示されたと回答した。市議会で公共交通検討委員会の進捗状況について確認が行われた。そして2011年11月定例会では、デマンドバスの段階的な実証試験について、市としてどのように準備するのか、と一般質問、これに対して市は、実証運行等を行いながら新たに設置する地域公共交通会議で検討を進めると回答した。他にも、久喜駅西口のバスターミナルの整備についてどのように考えているか、や、高速路線バスの充実を図るべきだといった意見が出されている。(2011年9月定例会は、久喜市議会(2011)『久喜市議会だよりNo.7』、2011年11月定例会は、久喜市議会(2012)『久喜市議会だよりNo.8』を参照 ※いずれもpdfファイル)

久喜市地域公共交通会議は2012年10月に設置され、久喜市公共交通検討報告書に基づきながら、実際に交通改善を行うための協議を開始した。そして2013年4月に『久喜市地域公共交通計画』(pdfファイル)が策定された。この計画では、市の交通計画の基本理念と基本方針が定められており、また市内循環バスとデマンド交通の整備について、具体的な運行本数や路線網とともに提言されている。基本理念や基本方針は久喜市公共交通検討報告書を踏襲しており、また市内循環バスやデマンド交通に関しても、同報告書の指針に基づいて、運行計画が策定されている。こうして2013年10月に、久喜市地域公共交通計画に即しながら、市内循環バスの再編及びデマンド交通の運行が開始されたのである。

なお運行開始後も、久喜市地域公共交通会議が継続的に開催され、市内循環バスやデマンド交通の運行状況について検証が行われている。2-3-4.でも触れた通り、2014年11月~12月には、デマンド交通に関するアンケートが実施され、この結果をもとに、2015年には、運行の見直しについて議論が行われた。そして2016年1月20日には協議結果が出され、運行の見直しが行われ、現在に至っている(協議結果は、平成28年度第1回久喜市地域公共交通会議配布資料、『資料4 久喜市デマンド交通(くきまる)の運行内容について』(pdfファイル)で確認できる。また久喜市地域公共交通会議の会議録や配布資料は、久喜市ホームページ『久喜市地域公共交通会議:久喜市ホームページ』で確認できる。)。

なおデマンド交通に関して、市議会でどのような意見が出されたのかについては3-3-1.、住民アンケートの結果がどうであったのかについては3-3-2.、そして、これらの意見を踏まえた上で、地域公共交通会議でその協議結果が出された理由については3-3-3.でまとめる。

まず、デマンド交通の久喜市全域での運行を目指せるか、や、市民にさらに利用されるデマンド交通を目指すべきだ、という意見が出された。これに対して市は、今後アンケートを実施し、ニーズを把握するとともに、地域公共交通会議で検討していく、と回答している。

また圏央道の延伸開通を見据えて、高速路線バスの新設、バスターミナルの設置など、高速道路を活かした交通ネットワークを構築するべきだ、という一般質問もなされ、市は調査研究を進めていくと回答した。

久喜地区でデマンド交通が運行されていないことに関して、市内の一体化を進めていくためにも、市全域でデマンド交通を運行するべきだ、と一般質問がなされ、これに対して市は、地域公共交通会議の中で検討していくと回答した。

デマンド交通の利用者が多すぎて予約が取れないという声や、久喜地区でも運行してほしいという声があがっているが、市としてはどのように答えていくのか、という一般質問がなされ、これに対して市は、アンケート調査の結果をもとに、地域公共交通会議の中で協議をしていくと答えた。

まず、市民ニーズを把握するために、市内循環バスのアンケート調査を実施すべきだと一般質問がなされ、これに対して市は、実施に向けて検討すると回答した。次に、デマンド交通と市内循環バスの乗り継ぎの利便性を高めるために、路線や乗降ポイントの変更を検討すべきだ、と一般質問、市は地域公共交通会議で検討すると回答した。またデマンド交通と市内循環バスの乗り継ぎ割引を導入すべき、や、地図を併記した分かりやすいバス路線図を作成すべき、といった意見も出された。

菖蒲と桶川駅を結ぶバス路線に関して、市は事業者に対して、急行バスの小林・栢間地区での停車、または路線の大型商業施設経由への変更、を要望すべきだと意見が出された。これに対して市は、これらの要望は利用者の利便性を向上させるものと認識しており、バス事業者に要望を行っていくと回答した。また議員からは、白岡駅線や蓮田駅線も、利便性向上のため、大型商業施設経由に路線を変更するよう要望するべきだ、という意見も出された。

また菖蒲バスターミナル構想に関して、圏央道を利用して、成田空港や新宿とを結ぶ高速バスの運行を実現するべきだ、という意見も出されている。

デマンド交通に関して、アンケート結果で久喜地区への乗り入れの要望が多いが、市はどう考えているのかと一般質問がなされ、これに対して市は、委員の中にも乗り入れるべきという意見が出ているが、民間事業者からは事業撤退の声が出ており、現状のままで意見がまとまった、と回答した。

また地域公共交通会議の中で、料金値上げの意見が出ているが、市長はどう考えているか一般質問、これに対し市長は、未来永劫上げない訳にはいかないが、その都度状況を見ながら判断していくと回答した。

またデマンド交通に関して、菖蒲地区の利用者から久喜総合病院に行ってほしいという意見が多いが、検討できないか、と一般質問がなされ、これに対して市は、事業者との兼ね合いもあり、あくまでデマンド交通は、公共交通を補完する位置づけである、と回答した。

まず、デマンド交通は市全体で取り組むべき事業であり、高齢化に伴う社会変化に応じて大幅な見直しが必要ではないか、と一般質問が出され、これに対して市は、地域公共交通会議において、運行区域は現状のままで意見がまとまったことについて説明し、今後も検討を重ねると回答した。

また、公共交通の利便性向上のために、バスロケーションシステムやPTPSの導入について検討を開始してみてはどうか、と一般質問がなされ、これに対して市は、関係各所との調整や、調査研究を進めていくと回答した。

市民から、久喜地区、特に市役所や久喜総合病院へデマンド交通を運行してほしいと要望が上がっており、デマンド交通の拡張について検討するべきだ、と一般質問がなされ、これに対して市は、民間事業者への影響や費用増などのデメリットがあるため、運行区域を現状のままにしていると説明した。これに対して市議は、本当に民間事業者に影響を与えるのか、数字でもって検証するべきだと意見を述べ、これに対して市は、数値を把握するのは難しいと回答した。

なお2016年9月のデータではあるが、デマンド交通の登録者数は市全体で5,563人(菖蒲地区は811人)、うち利用者数は市全体で1,761人(菖蒲地区は259人)となっている。また年代別登録者数では、1位が70代で1,781人、2位が80代で1,259人、3位が60代で757人となっている。(平成28年度久喜市地域公共交通会議資料、『資料2 久喜市デマンド交通(くきまる)の利用状況』(※pdfファイル)を参照)

| 回答事項 | 選択率 |

| 乗降ポイント(目的地)は、より細かく設定し、もっと増やして欲しい。(個人宅、個人商店、コンビニエンスストアなど) | 32.3% |

| 新たに公共施設や医療機関ができた場合などに、増やして欲しい。 | 33.5% |

| 利用者のいない(少ない)乗降ポイント(目的地)は、廃止してもよい。 | 0.9% |

| 現在のままでよい。 | 20.1% |

| その他 | 7.8% |

| 未回答 | 5.3% |

| 回答事項 | 選択率 |

| デマンド交通と民間路線バス・市内循環バスの乗り継ぎは、市内全域に行けるので利用している(利用したい)。 | 19.1% |

| デマンド交通と民間路線バス・市内循環バスを乗り継ぐのは、不便なので利用していない(利用しない)。 | 23.5% |

| デマンド交通と民間路線バス・市内循環バスを乗り継ぐような外出の機会はないので利用していない(利用しない)。 | 40.8% |

| その他 | 6.3% |

| 未回答 | 10.3% |

| 回答事項 | 選択率 |

| 毎日運行して欲しい。(日曜、祝日、年末年始も運行) | 52.0% |

| 平日のみの運行でよい。(土曜日も運休) | 4.7% |

| 現在のままでよい。 | 37.3% |

| その他 | 2.5% |

| 未回答 | 3.4% |

| 回答事項 | 選択率 |

| もっと朝早くから運行して欲しい。 | 3.1% |

| もっと夜遅くまで運行して欲しい。 | 19.7% |

| 12時の便も運行して欲しい。 | 40.8% |

| 朝・夕の時間帯の便は、減らしてもよい。 | 0.3% |

| 現在のままでよい。 | 27.0% |

| その他 | 4.1% |

| 未回答 | 5.0% |

| 回答事項 | 選択率 |

| もっと安くすべきである。 | 11.9% |

| もっと高くすべきである。 | 1.9% |

| 現在のままでよい。 | 76.8% |

| その他 | 3.1% |

| 未回答 | 6.3% |

| 回答事項 | 選択率 |

| 菖蒲地区、栗橋・鷲宮地区とも、久喜地区にある市役所や病院など多くの人が利用する施設(機関)には、行けるようにして欲しい。 | 49.8% |

| 現行の利用料金(300円)以上の料金設定をしてでも、現行の運行区域外への運行を行って欲しい。 | 26.1% |

| 公共交通を維持・継続していくには民間事業者との共存が必要であり、民間事業者が運行している路線(区域)は、運行しない方がよい。 | 3.2% |

| 長距離・長時間の移動は、乗り合い運行という性質上この制度になじまないと思うので、運行区域は広げない方がよい。 | 4.2% |

| 運行後1年しか経っていないので、運行区域は現在のままで、もう少し様子を見た方がよい。 | 13.9% |

| その他 | 2.9% |

| 回答事項 | 選択率 |

| 大いに満足している。 | 26.3% |

| まあまあ満足している。 | 42.6% |

| あまり満足していない。 | 22.3% |

| まったく満足していない。 | 5.0% |

| 未回答 | 3.8% |

3-2-2.でも述べたが、久喜市地域公共交通会議は、このような市議会議員の意見や住民ニーズが浮上している中で、デマンド交通の運行見直しについて議論を行い、協議結果を出した。その協議結果では、「運行日」に関しても、「運行時間帯」に関しても、「運行区域」に関しても、「現状のままとする」となっている(平成28年度第1回久喜市地域公共交通会議配布資料、『資料4 久喜市デマンド交通(くきまる)の運行内容について』(pdfファイル)を参照)。上記3つの分野について、ニーズが明らかになっているにも関わらず、なぜ現状維持という結論にたどりついたのか。久喜市地域公共交通会議での協議の過程を詳しく見ていきたい。

アンケート結果が初めて会議で公表され、議論が行われた。

運行日や運行時間帯については「市内全域を365日いつでも走れるようになったら、民間交通事業者がみな撤退してしまう。その危険性をはらんでいるのを知りながら運行し始めたはず」という意見や、「「もっと安くすべき」、「12時の便も運行してほしい」、「24時間いつでも来い」などの意見があるが、人間の欲は計り知れない。どこかでブレーキをかけないと、いくら市にお金があっても足りない」という意見が出た。

運行区域については「区域を拡大すると、それだけ運行時間を要することになり、デマンド交通を使えなくなる人が多くなる可能性がある。バスやタクシーへ乗り継ぐという方法を含め、バランスを考えて交通網を構築する必要がある。」や、「健康な人は、乗り換える方法も含めてデマンド交通を利用してもらうのが大切ではないか」といった意見が出た。

その他「デマンド交通は税金を使って動く訳だから、費用対効果を考える必要がある。便数を増やすとなったら費用がかさむ。民間事業者とのバランスも考えなければならないし、デマンド交通の運行主旨をPRする必要があるのでは」や、「サービスすればするほど、税金はかかり、民間事業者がいなくなってしまう。事業者にとっても、市にとっても、市民にとっても良い交通を目指す必要がある。乗り継ぎの改善が1つ方法としてあげられる。」といった意見が出た。

つまり議論をまとめると、住民ニーズに対応する上では、「費用対効果」と「民間事業者への影響」の2点がキーポイントとなってくるようだ。

アンケート結果に基づき、運行見直しに関して議論を行うべき事案について、「乗降ポイント(目的地)」、「路線バス・市内循環バスとの乗り継ぎ」、「運行日(曜日)」、「運行時間帯(運行ダイヤ)」、「利用料金」、「運行区域」、「80歳以上の方の利用料金の半額化」の7つの論点にまとめられた。そしてこれらの論点に沿いながら、議論が開始された(ただし「80歳以上の方の利用料金の半額化」は、市長の公約が原因となって、論点として浮上している)。なお運行区域については次回に持ち越しとなっている。

運行日については「市内循環バスも日曜日は運行していないのだから、デマンド交通も運行日はこのままでいいのでは」という意見が出た。

その他「デマンド交通や市内循環バスの運行目的と、目的を達成するための費用対効果を考えなければならない。ニーズだけ取り入れたら持続可能な交通機関にならない」や、「デマンド交通で交通空白地帯を埋めるだけでなく、拡大の一方とするのなら、我々(路線バス事業者)は引かざるを得ない」という意見が出された。

前回に引き続き運行見直しについて議論が行われた。

運行区域については「デマンド交通でどこでも行けるようになったら、バスはやっていくことができない。その点も考えてほしい」という路線バス会社からの意見や、「デマンド交通で久喜市全域をカバーしたら、民間事業者は撤退せざるを得ない。仮に運行区域を見直すのなら、例えば菖蒲地区+清久地区にするなど、区域をしぼって検討すべき」といった意見が出された。

その他「デマンド交通で全部を完結しようという考えは強すぎる。あくまで公共交通の補完手段であるべき。例えば菖蒲では、デマンド交通でバス停に行ってそこからバスに乗るなど、既存の交通手段をどう活用していくのかを議論していくべき」や「地域の人がバスを使わなくなったらバスはなくなる。市でもデマンド交通だけでなく、デマンド交通とバスを組み合わせた移動などをPRしてほしい」という意見が出た。

市全体でデマンド交通が運行されることになった場合の、民間交通事業者の不安が浮き彫りになっている。

第2回と第3回で運行見直しについて議論が行われたが、これを踏まえ、今後実際に見直しを行うのか否か、議論が行われた。なお運行区域については、次回に持ち越しとなっている。

運行日については「市内循環バスも日曜日は運行していないのだから、デマンド交通も運行日はこのままでいいのでは」という意見が出ており、運行時間帯については特に意見が無かったということで、前述の通り、運行日については「現状のままとする」、運行時間帯についても「現状のままとする」ということで協議結果がまとまったのである。

運行日や運行時間帯の拡大については、会議の初期の段階から、費用対効果や民間事業者への影響という点で不可能ということで、雰囲気が醸成されていたのかもしれない。

前回に引き続き、実際に見直しを行うのか否か、議論が行われた。

運行区域について「バス会社は、デマンド交通に客を取られた場合、本数を減らそう、路線を廃止しよう、という話になる。民間事業者はボランティアで交通事業をやっている訳ではない。デマンド交通を本当に必要な人にどのように届けるのか、人の欲を制限する一番のベストミックスはどこか、バランスを考えながら交通網を考える必要がある」といった意見が出された。

そして副会長から「運行区域を少しでも変えると事業撤退の可能性まで話が進むということを、我々は認識できた。運行区域を変えてはならないということを、皆分かっているはず」、「運行区域の変更は、都市計画の転換などがあった際にすべき。現段階では、変更するには情報が浅すぎる」と提案があり、運行区域については「現状のままとする」ということで、意見が一致した。

交通政策を考える上では、「費用対効果」と「民間事業者への影響」の2点に注意しながら、市、市民、交通事業者、全てのアクターにとって良い交通網を考える必要があるということが分かった。

デマンド交通の運行により、バス停から離れた所に住み、自分で車を運転できない人の移動手段を確保することはできた。しかし菖蒲が交通不便である理由は、1.や2.で整理した通り、1つ目に、首都圏において重要な交通機関である鉄道が通っていない、つまり菖蒲と他市を早く正確に結ぶ交通が整備されていないということ、2つ目に、菖蒲と他市や鉄道駅を結ぶ役割を担っている路線バスも、渋滞に巻き込まれ定時運行できなかったり、本数が少なかったりと、不便な状態にあるということ、があげられる。

またデマンド交通に関しても、運行日、運行時間帯、運行区域に関して住民ニーズがある訳だが、本当に交通改善の方法はもう無いのだろうか。もし「費用対効果」と「民間事業者への影響」に配慮しながら、よりよい交通網を構築する方法があるのなら、実施していくべきである。

今後交通改善政策を考えていく上で、注意しなければならないのが「費用対効果」と「民間事業者への影響」の2点である。デマンド交通を用いた久喜市の交通政策では、「毎日運行してほしい」、「12時の便も運行してほしい」、「運行区域外へも運行してほしい」といった市議会議員や住民の要望と、「運行区域を広げたら民間交通事業者はやっていけない」、「費用がかさむ」といった地域公共交通会議の意見が、衝突したのだ。最も重要なのは、交通改善を行おうとする際の費用や、様々なアクター間のバランスであろう。

以上を鑑みて、さらに菖蒲の交通改善を行っていくために、今後の政策の方向性について、次の2つの点を提言したい。

①菖蒲と鉄道駅・周辺市を結ぶ地域間幹線を改善する

前述の通り、菖蒲が交通不便である理由の1つは、路線バスの定時性の不十分さや本数の少なさである。鉄道が通っておらず、首都圏において交通不便な状態となっている以上は、この地域間幹線を整備しなければ、菖蒲で交通改善がなされたとは言えないだろう。

たしかに『久喜市公共交通検討報告書』では、基本方針④「生活交通確保のための「地域生活交通網」の充実を目指す」で、「幹線システムは、市外を含む主要な地域間を連絡する大量輸送が可能な公共交通であり、現在一定水準について民間事業者による運営が行われています。そのため、久喜市の公共交通を充実させるためには、支線システムとして地域に密着したきめの細かいサービスを行うことが可能である「地域生活交通網」の整備を図ることとします。」(久喜市公共交通検討委員会(2012)『久喜市公共交通検討報告書』, p. 46)と書いてある。

しかし3-3-3.で整理した通り、地域生活交通であるデマンド交通が、現在の運行区域外で運行できない以上は、地域間を結ぶ路線として、幹線を整備する必要があるのではないだろうか。菖蒲地区を越えた広域的な移動需要があるということは、3-3-2.でも明らかになっている。地区内の支線だけ整備して、地区間を結ぶ幹線を改良しないのでは、交通改善が不十分であろう。

支線だけを整備しすぎれば、民間交通事業者に影響を与え、撤退の可能性もある、ということも、3-3-3.で明らかになっている。だからこそ、今後とも交通改善を行っていくためには、支線だけでなく幹線を整備しなければならないのである。

②幹線と支線の乗り継ぎを改善する

前述の通り、支線だけで区域を越えることはできない。そのため、広域的な移動需要に対応するために、また路線バスなど民間交通に乗ってもらうために、必要となってくるのが、幹線と支線の乗り継ぎの改善である。

事実、平成26年度第2回久喜市地域公共交通会議では「サービスすればするほど、税金はかかり、民間事業者がいなくなってしまう。事業者にとっても、市にとっても、市民にとっても良い交通を目指す必要がある。乗り継ぎの改善が1つ方法としてあげられる。」といった意見、平成27年度第2回久喜市地域公共交通会議では「デマンド交通で全部を完結しようという考えは強すぎる。あくまで公共交通の補完手段であるべき。例えば菖蒲では、デマンド交通でバス停に行ってそこからバスに乗るなど、既存の交通手段をどう活用していくのかを議論していくべき」といった意見が出されている。

市内循環バスやデマンド交通と民間交通事業者が共存していくためには、また広域的な移動需要に対応するためには、幹線と支線の乗り継ぎを改善し、幹線⇔支線による移動を見据えた、交通システムを構築する必要がある。またこれこそが、市の目指す真の幹線・支線システムであろう。

以上が、今後菖蒲で交通改善を行っていく上で必要となる、筆者の考える2つの視点である。つまり、幹線と支線を一体的に整備し、幹線⇔支線による移動を促す、交通ネットワークを構築する必要があるのだ。

忘れてはならないが、交通改善を行う目的は、自力で車を運転できない住民の交通手段を確保・改善し、住民の移動をさらに便利で快適にすることである。また交通改善を行うことで、回遊性の向上による観光客の誘致、公共交通の利用増加による環境負荷の低減、渋滞の緩和、公共交通それ自体の維持、など多方面に寄与することができるため、これらの点に配慮することで、交通改善の効果をより高めることができる。なお交通政策を考える上では、「費用対効果」と「民間事業者への影響」の2点に注意しなければならないということが、3-3-3.で明らかになった。そして筆者は、1.でも述べたが、採算性を考慮しながら交通改善を行うことを可能にした、BRTなどの新型交通システムを、菖蒲における交通改善の糸口として見ている。筆者の考える今後の政策の方向性は上に示したが、具体的にどのような交通網を描けばよいか、またどのように交通改善を進めていけばよいかは、次節以降、国の政策や、新型交通システムによる交通改善の先行事例を見てから、考えていきたい。

地域公共交通確保維持改善事業は、大きく3つの事業で構成されている。1つ目は「地域公共交通確保維持事業」で、地域の特性に応じた生活交通の確保維持を目的とする。具体的には、地域間幹線の役割を担う路線バスや、また離島航路の運行に関して、補助金を支給している。2つ目は「地域公共交通バリア解消促進等事業」で、快適で安全な公共交通の構築を目的とする。具体的には、点字ブロックの設置や、ノンステップバスの導入など、バリアフリー化を図る事業に対して補助金を支給している。またLRTやBRTの導入に要する経費についても、補助を行っている。3つ目は「地域公共交通調査等事業」で、地域公共交通ネットワークの形成に向けた計画策定の後押しをしている。具体的には、地域データの収集・分析や協議会の開催などの、計画策定にかかる経費や、企画切符の発行などの、利用促進にかかる経費を補助している。なおいずれの事業にも、いくつか補助要件は存在する。

※右の図は、国土交通省(2015)『人とまち、未来をつなぐネットワーク~地域公共交通活性化再生法の一部改正~』(※pdfファイル)より引用

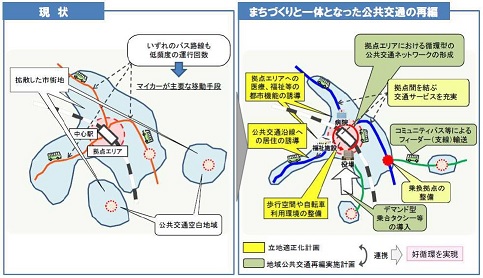

※右の図は、国土交通省(2015)『人とまち、未来をつなぐネットワーク~地域公共交通活性化再生法の一部改正~』(※pdfファイル)より引用前述の通り、公共交通は、人々、特に自力で車を運転できない人々の移動手段を確保する上で、必要なものである。しかし公共交通は、移動手段を確保するだけでなく、観光振興や環境負荷の低減、渋滞の緩和など、多方面に好影響を与える可能性を秘めている。またモータリゼーションの進展などに伴い、公共交通が厳しい状況に置かれ、また人口減少が進み、地域の活性化が課題となっている中では、地方自治体が中心となって、まちづくりなどの自治体の政策と組み合わせながら、地域公共交通ネットワークを構築していく必要がある。

つまり、公共交通を改善することで、住民の移動手段を確保し、利便性を向上させるとともに、公共交通を上手に活用することで、観光振興やまちづくりなどの自治体の政策の効果を高め、地域活性化につなげることができるのである。こうして2014年11月20日に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(地域公共交通活性化再生法)が改正、施行された。

改正地域公共交通活性化再生法では、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携しながら、面的な交通ネットワークを構築することが期待されている。そして交通改善を進めていくために、まず地域公共交通網形成計画の策定について定められている。地域公共交通網形成計画は、公共交通のあり方や、住民・交通事業者・行政の役割について定めるもので、交通政策を実施していく上での憲法のようなものである。地域における交通ネットワークを一体的に形作り、持続させることを目的とする。なお計画の策定にあたっては、まちづくりや観光振興などの、地域戦略との一体性の確保などが求められており、これらの諸政策との連携や、地域全体を見渡した広域的な交通ネットワークの形成が、期待されている。

そして、実際に交通改善を行っていくための事業として、地域公共交通特定事業について定められている。地域公共交通特定事業は、道路運送高度化事業(BRTの整備など)や地域公共交通再編事業などの、複数の事業で構成されている。その中でも、地域公共交通再編事業は、法改正後に創設されたもので、地域全体の交通ネットワークを全面的に再編するための事業である。具体的には、バス路線の幹線と支線の分割や、路線バスから一般タクシーへの転換などが、該当する。

なお地域公共交通活性化再生法は、自治体が交通改善を行っていく上で、必ず法らなければならない、というものではない。しかし地域公共交通活性化再生法の枠組みを利用して交通改善を行うと、関係法令の特例措置や、国による財政支援、地方債の配慮などを受けることができる。例えば、地域公共交通確保維持改善事業では、LRTやBRTの整備に対して、通常は補助率1/3等で支援を行っているが、地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に基づいて整備を行うと、補助率が2/5にかさ上げとなる。そして、まちづくりや観光振興などの諸政策を視野に入れながら、地域全体の交通ネットワークを構想し、一体的に交通改善を行っていくことで、交通改善の効果をより高めることができる。単体で一部の路線を改良するのではなく、地域全体を見渡して交通改善を行っていくことに、意義がある。

なお地域公共交通網形成計画等を作成する上では、行政や住民、交通事業者などから構成される、法定協議会での協議が必要となってくるが、例えば、道路運送法に基づく地域公共交通会議が既に組織されている場合は、必要な関係者を追加することにより、法定協議会としての要件を満たすことができる。つまり久喜市地域公共交通会議も、条件を満たすことで、地域公共交通活性化再生法の枠組みのもと、引き続き交通改善について審議を行うことができるのである。そして菖蒲の交通改善策を考える上でも、例えばブルーフェスティバルなどの観光振興や、工業団地、ショッピングセンターなどのまちづくりと連携することで、交通改善の効果をさらに高めることができるだろう。

では、この節からは、鉄道などの従来の交通システムよりも建設費や運営費が安く、採算を考慮しながら交通改善を行うことを可能にし、都市部から農村部まで、全国で導入されるようになってきた、LRTやBRTなどの新型交通システムについて、研究していきたい。まずはLRTである。

LRTとはLight Rail Transitの略で、日本語に訳すと「軽鉄道輸送」、外観が路面電車と似ている次世代の軌道系交通システムである。専用化された軌道敷を現代的な車両が走るのが特徴で、一般道とLRT専用の敷地、両方走行することが可能である。近年、道路交通を補完し人と環境にやさしい公共交通として再評価されており、言わば「現代の交通状況に沿った路面電車の改良版」である。従来の路面電車との違いは、LRTは大半が専用の敷地を走っているという点、速度が速く輸送能力も高いため比較的長距離を運行できるという点、があげられる。

またLRTには次のような長所があげられる。

富山ライトレールは、前述の通り、元々JR西日本富山港線というれっきとした鉄道路線であった。富山港線は、富山駅と富山市北部にある岩瀬浜駅を結ぶ全長8.0kmの小さな路線で、主な利用者は線路沿いの住民であるという、言わば都市鉄道としての性格を当初から持っていた。また付近の工場とを結ぶ多数の支線を持ち、貨物線としての役割も担っていた。富山港線は住民の足として、また工場の物資輸送として、富山市にとって重要な地域密着型路線だったのである。

しかし1986年に貨物営業が廃止され、また利用客数も減ってきており、1988年度は約6,500人/日であったのが2001年度には約3,800人/日にまで減ってしまった。地域密着型の重要な路線であるにも関わらず、なぜ減ってしまったのか。これには2つの原因が考えられている。

1つ目は富山港線のダイヤである。高度経済成長期以来運行間隔は朝夕30分、データイム1時間であったが、やはり利用客数の減少から減便が続き、LRTへの転換直前の2005年では、時間によっては2時間も間隔が空いてしまっていた。また富山発の最終電車が21:31発と早いことも、利便性の悪さを助長していた。事実「富山港線路面電車化検討委員会」が2003年10月に沿線住民へアンケート調査を実施したところ、「日中の運行本数が少ない」ことや「終電の時刻が早い」ことに対する不満が高く、使いづらい路線であったことが分かる。2つ目はモータリゼーションに対応できなかったことである。事実富山県は一世帯あたりの自動車保有率が1.712台と全国2位で(2015年3月末時点。1位は福井県で1.752台)、鉄道の顧客を自動車に奪われているのが現状であると考えられる。こうして富山港線は

富山市は、他の地方都市と同様、都市部の空洞化やモータリゼーションによる公共交通機関のサービス低下、少子高齢化が問題となっており、また当時北陸新幹線開通を踏まえた都市の整備・再開発が進んでおり、まさにまちづくりの転換点に来ていた。北陸新幹線開通による観光客の誘致を成功させるため、また上記の問題を解決するための魅力あるコンパクトなまちづくりをするためには、どうすればよいか。北陸新幹線の開業を見据えて、富山市はまず、交通拠点の整備や、富山駅で分断されている富山市の南部と北部の一体化を図るため、在来線を高架化する立体交差事業を始めとして、富山駅周辺の都市整備を進めた。それと同時に巻き起こったのが、このように利用者減少と利便性悪化に悩まされている富山港線をどうするかという議論であった。

3つの案が出された。1つ目は既存路線の高架化、2つ目は新規路面電車化、3つ目はバス代替による既存路線の廃止であった。前述の通り富山市は、北陸新幹線開業を踏まえた魅力あるまちづくりの推進、そして公共交通を大切にした少子高齢化に対応するまちづくりの推進を目指していたが、これに整合するのはどの案か。「既存路線の高架化」は道路の渋滞を緩和させることはできるがサービスが向上する訳ではない。また「バス代替による既存路線の廃止」は定時性や輸送力に問題があり、バスなど公共交通機関の利用率が低下していることを考えれば、富山市北部の公共交通のさらなる衰退が懸念される。

こうして富山港線の新規路面電車(LRT)化が提案されたのである。LRTであれば既存の鉄道よりも運営費が安く、また従来の富山港線の用地を利用することができるため定時性も確保でき、既存の線路を流用することもできる。そして停留場や車両をバリアフリーに合わせてリフォームすれば、全ての人に優しい魅力あるまちを作る事ができる。富山市は次のような整備方針を掲げ具体化を図っていった。

- 利便性の高い公共交通ネットワークを構築する

沿線住民の貴重な移動手段としての富山港線を将来的に維持し、かつ市内路面電車との接続(※1)により富山駅南北を結ぶネットワーク構築へと発展させ、市民にとって利便性の高い公共交通機関を構築する。- あらゆる市民層にやさしい交通機関とする

高齢者を含むあらゆる市民層にやさしい交通機関とするため、車両や設備のバリアフリー化や乗降場の増設といったハード面の方策は勿論のこと、ダイヤ、運賃収受方式、乗務員によるサービスといったソフト面にも十分工夫をこらす。- 富山市の顔にふさわしい交通を実現する

美しくモダンなスタイル、利用者の利用しやすさ、環境優位性の高さ等をアピールすることで、豊かな自然を誇る富山市、デザインの街富山市の顔にふさわしい、シンボリックで市民に愛される交通手段を創造する。- 公共交通サービスを安定的に提供できる運営体制とする

安全性と利便性は担保しながらも、効率的な事業運営を行い、公共交通サービスを安定的に提供できる持続可能な運営体制とする。※1富山地方鉄道富山市内軌道線(市電)のこと。富山駅南側を走っている。(筆者注釈)

※富山港線路面電車化検討委員会(2004)『富山港線路面電車化に関する検討報告書』より引用

懐疑的な意見もある中、ついに2006年4月29日、富山ライトレールは運行を開始した。すると開業初年度(2006年度)の利用者数は約4,900人/日(JR時代の約2.2倍)にまで増加、2012年度でも約4,800人/日と立て直しが成功したのである。何がこのような結果に結びついたのか。またJR時代に比べ何が良くなったのか。次の点が考えられている。

これが富山ライトレール導入の大まかな全容である。まとめると、通常の鉄道からLRTへ転換したことで①輸送人員の合理化が図られ、運行本数を増やすことができ②在来線高架化事業など他のまちづくり政策と一体となり③ランドマーク化がなさたことで、利用者数の増加につながり公共交通が再生したのである。富山市は今後も公共交通を大切にしながら都市整備を進めていくそうである。

※右の画像は「名古屋ガイドウェイバス ウェブサイト:ゆとり―とライン」より

※右の画像は「名古屋ガイドウェイバス ウェブサイト:ゆとり―とライン」よりガイドウェイバスとは、外観は一般的なバスであるが、車体の左右に車輪が付いており、車輪を道路の両端に設置されたガイドウェイに滑らせることで、モノレールのように走行するバスである。BRT=ガイドウェイバスではないが、専用レーンを走行するという点や、基本的に一般道も走行できるという点より、ガイドウェイバスもBRTの一種であると言える。専用レーンを走行している際、基本的にハンドル操作は不要で、道幅が狭くても安全に走行することができる。

名古屋ガイドウェイバスゆとりーとラインは、愛知県名古屋市にあるBRT(ガイドウェイバス)で、2001年3月23日に開業。現在走行している日本で唯一のガイドウェイバスである。名古屋市東部、大曽根駅から高蔵寺駅までを結ぶ。渋滞の激しい都市部では一般道の真上に建設された専用のレーンを走行するが、郊外では一般道を走行している。片道の所要時間は約40分で、朝ラッシュ時は約2分毎、データイムは約10分毎でダイヤを組んでいる。なぜ建設したのか、また開業による効果は何か、見ていきたい。

ゆとりーとラインは名古屋市守山区志段味地区という場所を通る。志段味地区は鉄道も地下鉄も通っておらず、ゆとりーとラインが開通する前は、交通機関は路線バスだけであった。しかし志段味地区は西に川、南に山という地形的制約を受けており、名古屋市中心部へ向かう道路が少なく、朝ラッシュ時には渋滞。名古屋市内でも交通渋滞の激しい地区の一つとなっていた。そのため路線バスも定時に運行することができず、志段味地区は交通不便な状況となっていた。それに加え、「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」というニュータウンの造成が計画され、さらなる交通需要にも対応しなければならなくなり、交通改善の必要性が迫っていた。

では鉄道や地下鉄を建設するのか。しかし鉄道や地下鉄では供給過多となり、また建設費が高いため採算が合わない可能性があった。そこで注目されたのが、ガイドウェイバスである。ガイドウェイバスは、1985年に当時の建設省が開発に着手しており、1986年度、名古屋市はガイドウェイバス導入について検討を開始する。ガイドウェイバスが採用された理由には、次の点があげられる。

また2001年度の利用者数は約5,300人/日であったが、2012年度では約10,300人/日と着実に増加してきており、志段味地区に根付いた交通機関となっている。以上をまとめると、BRT(ガイドウェイバス)を建設したことで、①交通渋滞に対処し、定時性・速達性を確保できた。②路線バスと鉄道の丁度中間の輸送力を有したことで、採算を合わせながらニュータウン造成による新たな需要にも対処できた。ということである。名古屋ガイドウェイバスは、志段味地区の交通改善に大きく貢献したと言えるだろう。

※右の画像は「石岡市公式ホームページ」より

※右の画像は「石岡市公式ホームページ」よりかしてつバスは、茨城県中部、石岡駅(石岡市)から新鉾田駅(鉾田市)及び茨城空港(小美玉市)までを結ぶ路線バスで、関鉄グリーンバス株式会社が運行している。一部区間はバス専用道を走行し、またバスの現在地が分かるバスロケーションシステムも導入しており、BRTの一種であると言える。石岡駅~新鉾田駅間は約1時間20分、石岡駅~茨城空港間は約35分で結んでおり、石岡駅近辺ではラッシュ時10~20分間隔、データイム約30分間隔、新鉾田駅・茨城空港近辺では1日を通して平均1時間間隔で運行している。

かしてつバスは、廃線となった鹿島鉄道の代替バスとして2007年4月1日に誕生し、2010年8月30日からは一部区間で専用道を通るBRTとしての運行を開始した。廃線となった鉄道路線を代替するための交通機関ということで、菖蒲で交通改善を行う場合とは少し事情が異なってくるが、農村部を走るBRTの事例ということで、その概要や効果を見ていきたい。

現在のかしてつバス石岡駅~鉾田駅間には、前述の通り鹿島鉄道という鉄道が走っていた。鹿島鉄道は、鹿島神宮へ参拝するための鉄道路線として建設され、1924年に石岡~常陸小川間が開通、営業を開始し、1929年に鉾田まで全通した(※なお鹿島神宮への鉄道の建設は断念され、のちに国鉄が千葉県佐原から鹿島線を建設する)。戦後も沿線住民の足としての役割を果たし、交通における重要な位置を占めていた。しかしマイカーブームの到来と人口減少のためか、徐々に利用者が減少する(1975年度:約254万人、2000年度:約99万人)。なお航空自衛隊百里基地への燃料輸送の収入があったため、利用者減少の中でもなんとか経営を成り立たせることができたが、パイプラインの老朽化や安全保障上の理由から2001年に燃料輸送が中止されてしまい、深刻な経営悪化に陥ることとなる。これに対し親会社である関東鉄道や、茨城県など沿線自治体が支援に乗り出し、一時的に廃線は回避されるものの、つくばエクスプレス(2005年開業)の影響で減収となった関東鉄道は、2007年度以降の支援を行わないとした。よって、親会社の支援なしでは経営が困難であるということで、2007年3月31日、鹿島鉄道は廃線となる。

そして翌4月1日から、廃線となった鹿島鉄道の代替交通として、かしてつバスの運行が開始される。鹿島鉄道に沿って伸びる国道355号を通る形で運行が開始されたが、この国道355号は特に石岡駅周辺で渋滞を起こしており、定時性・速達性を確保できないでいた。また鉄道時代よりも運行本数が少なかったこともあり、バス利用者は鉄道時代の約4割にまで減少した。鉄道の廃線による交通不便が浮き彫りとなり、また利用者が減少したことで、バスに転換してもなお経営上の問題が出てきたのである。

定時性・速達性を確保しつつ採算性も合わせるためにはどうすればよいか。その中で出たのが、廃線跡を利用してバス専用道を設置、BRTとして運行させるという案であった。5-2-1.や5-2-2.でも説明した通り、BRTの魅力は、全区間を専用道にする必要はないという点である。つまり渋滞の激しい駅周辺でのみ廃線跡を活用して専用道を設置、それ以外の区間では既存の国道を利用することで、定時性・速達性・採算性を同時に満たすことができるという訳だ。こうして2008年11月、沿線の石岡市・小美玉市は、鹿島鉄道跡地バス専用道化事業の実施を決定、交通改善が始まることとなる。

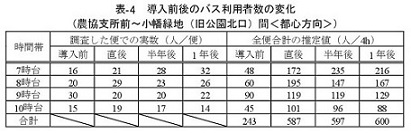

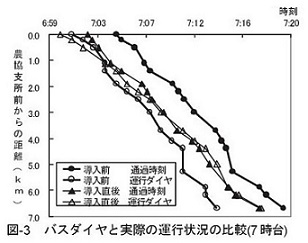

そして石岡駅~四箇村駅間5.1kmのバス専用道化工事を終え、2010年8月30日から専用道経由で実証運行を開始した。すると17~22分かかっていた石岡駅~四箇村駅間の所要時間が、4,5分短縮され13~17分になり、また渋滞に巻き込まれなくなったことで定時性を確保できるようになった。なお鹿島鉄道時代の所要時間は、石岡~四箇村で12分だったので、鉄道の持つ速達性にもかなり近づけたと言える。また運行本数を鉄道時代より増やし(44本/日→49本/日)、停留所を増設し(石岡~四箇村間:6駅→15停留所)、イスと屋根の付いたバス停の設置を促進し、利便性の向上に努めた。

では交通改善の結果、まず利用者数はどう変化したのか。平日の石岡駅~小川駅間に関して、鉄道時代2006年2月で平均1,608人/日、代替バス転換後2010年4月で平均794人/日、BRT導入後2013年4月で平均943人/日と推移。鉄道時代には及ばないものの、BRTを導入したことで利用者数が増加したことがうかがえる。次に利用者の意見である。かしてつ沿線地域公共交通戦略会議と筑波大学が、2010年11月にかしてつバス利用者を対象に実施したアンケートによると、BRT導入以前よりも利便性が良くなったと答えた人の割合は79%(N=214)、鹿島鉄道時代よりも利便性が良くなったと答えた人の割合は59%(N=260)にのぼり、BRTに転換したことで確実に利便性が向上したことがうかがえる。

※かしてつバスネットワーク会議事務局(2011)『かしてつバスネットワークニュース第2号』より

以上が、かしてつバス導入の概要とBRT化の効果である。「鉄道廃線を道路整備してバスを走らせる」というアイデア自体は、単純なものかもしれない。しかし単純そうに見える交通改善であっても、上記のように効果は出ており、事実BRTの実証運行に成功したということで、かしてつバスはBRTとして2014年度から本格運行を行っている。なお石岡駅~四箇村駅間の専用道整備にかかった費用は約8.3億円(約1.63億円/km)ということで、廃線跡を再利用できた点は大きいが、それでも鉄道建設が約200億円/kmかかることを考えれば、いかに安価でも交通改善を行うことが可能かが分かる。大規模開発をするのではなく、人口の少ない地域で、ちょっとした工事や発想の転換で、バスの定時性・速達性を確保する「地方型BRT」の事例である。菖蒲で交通改善を行う際にも大きなヒントとなりそうである。

1.や2.で述べた通り、菖蒲はいわゆる「交通不便地域」とよばれる地域で、多くの住民が交通に困っている。菖蒲が交通不便である原因は、首都圏において重要な交通機関である鉄道が通っていないということや、菖蒲と駅や周辺市を結ぶ路線バスも、渋滞にはまり定時性・速達性に欠けているということ、また本数が少なく利便性に欠けているということ、そしてバス停から1km以上離れ、公共交通が通っていない地区も存在すること、があげられる。

そこで、自力で車などを運転できない住民の移動手段を確保し、また住民の移動をさらに便利で快適なものとし、もって円滑で快適な市民生活を構築する、交通改善政策が必要となってくるのである。また交通改善を行うことで、回遊性の向上による観光客の誘致、利便性の向上によって利用者が増えることによる環境負荷の低減、道路渋滞の緩和、公共交通それ自体の維持、など多方面への好影響も図ることができる、ということである。

②久喜市の交通政策と今後の政策の方向性

久喜市の交通政策は、大きく市内循環バスの延伸とデマンド交通の運行の、2つである。これらの政策によって、ある程度の交通改善、特に自力で移動手段を持たない住民の移動手段を確保することはできたと考えられるが、残された課題がある。それは、菖蒲と周辺市や鉄道駅を結ぶ交通が整備されていないということである。菖蒲が交通不便である原因の1つの、路線バスについて、全く改善がなされておらず、渋滞にはまり定時運行できない、本数が少ない等の問題が、いまだ解決されていない。またデマンド交通に関する住民アンケートでも明らかとなった、菖蒲を越えた広域的な移動需要に、いまだ対応できていないのである。

同時に、交通政策を考える上では、「費用対効果」と「民間事業者への影響」の2点に注意しながら、市、市民、交通事業者、全てのアクターにとって良い交通網を考える必要があるということが分かった。そこで筆者は、①「菖蒲と鉄道駅・周辺市を結ぶ地域間幹線を改良する」ということと、②「幹線と支線の乗り継ぎを改善する」ということを、今後の市の交通改善の方向性として、提言した。いわゆる幹線・支線システム、ハブ&スポーク方式に基づく交通網を形成しよう、ということである。この方法により交通網を形成すると、路線網の合理化が行え、少ない費用で高い効果を得ることができると言われている。また久喜市地域公共交通計画の基本方針でも、幹線・支線システムについて定められている。

もちろん「費用対効果」と「民間事業者への影響」の2点に注意する、というのは、政策を考える上で全般的に言えることである。念頭に置く必要がある。

③人口減少とマイカー利用者の存在

現在、菖蒲町では人口が減少している。2000年10月1日時点で22,410人であったのが、2005年10月1日では21,425人、2010年10月1日では20,355人、2015年10月1日では19,636人、となっている(国勢調査より引用)。また久喜市(2011)『久喜市総合振興計画市民意識調査結果報告書』によると、菖蒲町民の日常生活の移動手段に関して、通勤・通学の際に用いられる移動手段は、1位が自家用車(74.1%)で、バスは2位(19.4%)となっている。また余暇・レジャーの際に用いられる移動手段は、1位が自家用車(88.1%)で、2位が鉄道(19.5%)、3位がバス(15.2%)となっている(p60を参照。複数選択可。菖蒲・三箇地区の結果と小林・栢間地区の結果に加重平均を施して、菖蒲町全体の結果とした。なお各選択率は、筆者が無回答者を除いて再計算したものである)。

4.でも述べたが、地域公共交通の利用者数低迷の原因の1つは、人口減少とマイカー利用者の存在である。できるだけ支出を抑えながら、いかに利用客を増やすのかが、菖蒲における公共交通でも、課題となってくる。

④高齢社会進展への対応

高齢社会の進展は全国的に言えることであるが、菖蒲町においても、高齢化が進んでいる。菖蒲町の全人口に占める65歳以上人口の割合は、2000年10月1日時点で16.0%であったのが、2005年10月1日では19.2%、2010年10月1日では23.6%、2015年10月1日では30.9%となっている(国勢調査より引用)。

久喜市公共交通検討委員会(2011)『久喜市公共交通検討報告書』においても、公共交通の主要な課題の1つに、「高齢社会の進展への対応」があげられている。今後自力で車などを運転することができなくなり、移動に支障をきたす高齢者が増加すると予想される中で、高齢者の移動手段の確保が、必要となってくる。また移動による負担を減らす施策も、同時に必要となってくる。

⑤ショッピングセンター・工業団地・ブルーフェスティバルの存在

2.で紹介した通り、菖蒲には、埼玉県内で2番目に大きいショッピングセンター「モラージュ菖蒲」や、「蔦屋書店」などの有名チェーン店が立ち並んでおり、多くの買い物客が訪れている。また圏央道や国道122号バイパスが通っており、その交通アクセスの良さから、3つの工業団地が立地している。そして「ブルーフェスティバル」という催し物が行われ、毎年約20万人の観光客が訪れている。その他、水運で栄えた往時の面影を残す菖蒲旧市街や、県指定史跡の「天王山塚古墳」、県内のJA直売所で2位の売上高を誇る「菖蒲グリーンセンター」に、地元野菜を使ったカフェなどが複数存在する。

菖蒲は、人口が減少し、高齢化が進み、公共交通も不便な状況にあるが、このように、地域振興につながる要素が、多く存在しているのである。これらの施設やイベントには、おそらく自家用車で来る人が多いと思われるが、これらの地域資源を活用して、公共交通の利用者を増やすことはできないだろうか。反対に、回遊性の向上により、さらなる買い物客や観光客の増加を、図ることはできないだろうか。

⑥住民の移動需要

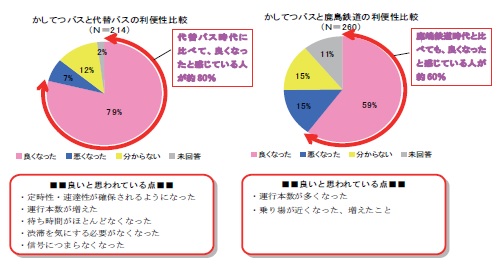

※右の図は、平成17年度国勢調査よりデータを引用、筆者作成

※右の図は、平成17年度国勢調査よりデータを引用、筆者作成

菖蒲の領域を越えた広域的な移動需要があるということは、デマンド交通に関する住民アンケートの結果でも判明している。その他、国勢調査では、常住地による従業・通学市区町村を知ることができる。つまり、菖蒲町民が、どの市区町村へ通勤・通学しているのかを、把握することができるのである。通勤・通学に関してではあるが、どの市町村に向かって、菖蒲町民の移動需要があるのかを整理してみたい。以下、平成17年度国勢調査よりデータを引用する(閲覧できる最新のデータは平成22年度のものであるが、久喜市との合併により菖蒲町のデータが把握できないため、平成17年度の国勢調査を参照した)。

2005年10月1日時点で、菖蒲町に住む15歳以上就業者は、全体で11,765人いる。うち自宅で就業している者は2,382人で、町内(自宅外)で就業している者は2,302人いる。

また町外で菖蒲町民の就業人口が多いのは、1位がさいたま市で1,108人、2位が現久喜市久喜地区で975人、3位が桶川市で520人、4位が上尾市で474人、5位が蓮田市で286人、6位が現白岡市で284人、7位が伊奈町で265人、8位が鴻巣市で248人、9位が現加須市加須地区で246人、10位が北本市で235人となっている。

なお東京23区の就業人口は944人(うち一番多いのは千代田区で121人)となっており、またさいたま市の行政区で、一番就業人口が多いのは、大宮区(299人)となっている。

そして2005年10月1日時点で、菖蒲町に住む通学者(15歳未満を含む)は、全体で2,863人いる。うち町内(自宅外)へ通学している者は、1,741人いる。

また菖蒲町民の町外の通学先として多いのは、1位がさいたま市で177人、2位が現久喜市久喜地区で94人、3位が伊奈町で80人、4位が桶川市で66人、5位が現加須市加須地区で46人となっている。

なお東京23区への通学者数は259人(うち一番多いのは豊島区で35人)となっており、またさいたま市の行政区で、一番通学者が多いのは、大宮区(55人)となっている。

以上が菖蒲町民の、市区町村別就業人口及び通学先人口である。そして就業人口と通学先人口を足して、通勤・通学の際の菖蒲町民の移動需要を示したのが、上の図である(10人未満の市町村に対しては線を引いていない)。この図を見れば分かる通り、菖蒲町民の移動方向は発散している。久喜市久喜地区だけでなく、様々な市町村に向かって、菖蒲町民の移動需要が存在しているのである。つまり、菖蒲の交通政策を考える上では、菖蒲と久喜を結ぶ路線だけでなく、周辺市や鉄道駅とを結ぶ路線も考慮しなければならない。久喜市久喜地区以外では、さいたま市や桶川市、また東京23区と、南の方角に通勤・通学する者が多いようである。

では、以上の点を踏まえて、政策提言をしたい。

3-2-2.や3-3-3.では、久喜市地域公共交通会議について整理した。久喜市ホームページ『久喜市地域公共交通会議:久喜市ホームページ』でその会議録を参照することができる。会議録を参照すれば分かる通り、久喜市地域公共交通会議では、主に市の運行するデマンド交通や市内循環バスについて、議論が行われており、路線バスなど市を走る他の交通機関については、議論が行われていない。この姿勢に問題があると筆者は考えている。前述の通り、菖蒲の交通の課題は、幹線が整備されていないということと、幹線と支線の乗り継ぎが悪いということである。そして支線だけ整備し過ぎれば、民間事業者を圧迫するということも分かっている。だとするならば、民間事業者の運営する幹線も含めて、幹線と支線、一体的に議論すべきではないだろうか。そして地域公共交通会議というのは、本来、市の運行する交通事業についてのみ話し合いをする、という場ではないはずである。

なお、実際、平成27年度第2回久喜市地域公共交通会議において、「この公共交通会議は、デマンド交通・市内循環バスを走らせるだけではなく、市全体の交通網を考えるというのが前提のはずなので、〔中略〕デマンド交通や市内循環バスに乗っていただいて、加えてタクシー、路線バスにも乗っていただく、皆様に外に出ていただくということを、この会議のどこかでやった方が。公共交通会議は、あくまでも市内の公共交通のことを話すものであり、デマンド交通や市内循環バスのみを話す場ではないので、何か話すきっかけをいただければいいのかな、というふうに思います。」(『第2回久喜市地域公共交通会議 会議録』(※pdfファイル), p. 14)という意見が出ている。これに対して会長は、今後検討させてもらう旨を回答している。

また3-3-3.でも整理した通り、その他、乗り継ぎを改善すべきという意見や、既存の交通手段をどう活用していくのかを議論すべき、という意見も出ているのである。地域公共交通会議で、市内循環バスやデマンド交通だけでなく、民間事業者の運営する幹線も含めて、一体的に市の交通整備について議論をすることで、市民の交通利便性を向上させることができるだけでなく、行政と民間事業者間の調整にもつながる。

また、前述の通り、交通改善政策は、観光振興やまちづくり、環境負荷低減、渋滞の緩和など、多方面に好影響を与える可能性を秘めている。市民の交通利便性の向上だけでなく、他分野への影響も視野に入れて交通網を構想していくことで、交通改善の効果を最大限に発揮させることができるのである。そして菖蒲は、ショッピングセンターや工業団地、ブルーフェスティバルなど、地域資源が多く存在する。これらの資源の活用と交通改善を一体的に考えることで、公共交通の利用者を確保するだけでなく、人々の交流が盛んになり、地域活性化にもつなげることができる。

観光振興やまちづくりなど他分野と連携しながら、幹線と支線を一体的に整備し、もって総合的・面的な交通ネットワークを整備する、というのは、地域公共交通活性化再生法につながる考えである。そこで、今後久喜市の交通改善を行っていく上では、地域公共交通活性化再生法の枠組みを利用し、地域公共交通網形成計画を策定する、ということもお勧めしたい。

②周辺市と連携して地域間幹線を整備する

※右の図は「Yahoo!地図‐地図検索・雨雲レーダー搭載の多機能マップ」より引用、筆者再編集

※右の図は「Yahoo!地図‐地図検索・雨雲レーダー搭載の多機能マップ」より引用、筆者再編集

菖蒲町民の移動需要というのは、久喜だけでなく、様々な市町村に向かって存在している。前述の通り、残された菖蒲の交通の問題点は、菖蒲と周辺市及び鉄道駅とを結ぶ幹線が整備されていない、という点である。また幹線・支線システムを構築し、幹線⇔支線による移動を促すためにも、地域間幹線の整備が必要である。菖蒲⇔久喜間の幹線の整備であれば、久喜市及び久喜市地域公共交通会議内で調整すれば、ことが足りるだろう。しかし菖蒲と周辺市及び周辺市の駅とを結ぶ地域間幹線を整備するためには、久喜市と周辺市とで連携する必要がある。

また久喜市を含め、菖蒲近辺では、それぞれの市がそれぞれ地域公共交通会議を持ち、別々に議論が行われている状態にある。しかし、人々の移動というのは、菖蒲町民を含め、必ずしも市域に一致しない。市域を越えた広域的な移動需要に対応するためには、それぞれの市や地域公共交通会議が連携して、地域間幹線を整備し、地域全体で交通ネットワークを構築していかなければならないのである。

特に、菖蒲近辺における広域的な移動需要に対応するためには、久喜市と白岡市と桶川市の3市が、連携する必要があると、筆者は考えている。2-3.でも述べた通り、菖蒲町の最寄り駅は、久喜駅以外では、高崎線の桶川駅や、宇都宮線の白岡駅・新白岡駅があたる。また2-3.では、菖蒲車庫~桶川駅東口線は、渋滞に巻き込まれ定時運行ができず、菖蒲仲橋~白岡駅線は、本数が少ないということを述べた。つまり、菖蒲⇔桶川・白岡間を結ぶ路線バスを改良し、これらの問題を解決することで、菖蒲町民がさらに鉄道を利用しやすくなるのである。また6-1.でも整理した通り、菖蒲から桶川市や白岡市に向けては、比較的大きい移動需要も存在している。菖蒲⇔桶川・白岡間で幹線を整備すれば、鉄道を利用しやすくなるだけでなく、これらの需要に対応することができる。

もちろん、菖蒲⇔桶川・白岡間の幹線を整備することで、桶川市民や白岡市民にもメリットがある。桶川市民のメリットとしては、1つ目にモラージュ菖蒲に行きやすくなるという点、2つ目に高崎線運転見合わせ時に、桶川→菖蒲→白岡と移動して、宇都宮線に迂回することができるという点、3つ目に桶川→菖蒲→久喜と移動して、久喜駅から東武線に乗ることができるという点、があげられる。白岡市民のメリットとしては、1つ目にモラージュ菖蒲に行きやすくなるという点、2つ目に宇都宮線運転見合わせ時に、白岡→菖蒲→桶川と移動して、高崎線に迂回することができるという点があげられる。また久喜市久喜地区の住民にとっても、久喜→菖蒲→桶川と移動することで、高崎線沿線、特に桶川以北へ行きやすくなるというメリットがある。菖蒲は宇都宮線と高崎線の丁度間に位置する。菖蒲と各最寄り駅を結ぶ地域間幹線を整備することで、鉄道と鉄道、自治体と自治体をつなぎ、広域的な交通ネットワークを構築することができるのである。

久喜市と周辺市とで連携するための、具体的な方法としては、例えば各市の地域公共交通会議を合同開催したり、他市の担当者に自市の公共交通会議へ参加してもらう、ということが考えられる。広域的な取り組みとなることから、埼玉県や関東運輸局に協議の調整をしてもらう、ということも考えられる。市営バスやデマンド交通の運行など、各市で支線を整備している状況にあるが、その支線も視野に入れながら、協力して幹線を整備することで、交通改善の効果をさらに高めることができるのである。

もちろん、桶川市や白岡市に加えて、他の自治体と連携・調整する方法も考えられる。例えば、蓮田市や伊奈町と連携して、菖蒲と伊奈学園やニューシャトル羽貫駅を結ぶ幹線を整備すれば、交通改善の効果があるだろう。菖蒲から伊奈町に向かっては、比較的大きな移動需要が存在する上、菖蒲と羽貫駅をつなげば、菖蒲⇔ニューシャトル沿線間で円滑に移動することができる。

ただし、どの市とどこまで連携がうまく行くのかは、筆者も未知数である。本当に連携できるのか、議論は紛糾しないのか、という疑問も生まれる。中部運輸局によると、中部地方の場合ではあるが、「管内市町村の連携をするうえでの問題点は、「予算の確保」「市町村間の負担割合等の協議」が多い傾向にある。」(中部運輸局(2010)『複数市町村の連携による広域的な地域公共交通の活性化に関する検討調査(報告書)』(※pdfファイル), p. 7)ということで、また「一方のみが連携の意向を持つ場合も多く、〔中略〕市町村間の協議や内部調整、人員・組織体制やノウハウの不足等、連携を始めるための課題も多岐に渡る。」(同上, p. 28)ということである。もし久喜市も、周辺市と連携する上で、上記のような問題が発生する場合は、埼玉県や関東運輸局に助言を求めるということが、必要となってくるだろう。

また同報告書では、自治体間で温度差がある中での交通改善事例として、静岡県袋井市、磐田市、森町の事例が紹介されている。「JR磐田駅と森町中心部を結ぶ事業者路線の磐田線が廃止の危機にあり、当該路線を最も必要とする森町が存続のための案を作成し、あまり存続に積極的ではなかった磐田市と袋井市と調整し、存続させることで合意した。」(同上, p. 14)という事例で、そのバス路線を必要とする自治体(森町)が、関係者が合意できる案を熱心に検討・作成した結果、周辺市と連携することができた、ということである。

菖蒲から久喜以外の方向へも、移動需要が存在しているということは述べた。また菖蒲と周辺市や各鉄道駅を結ぶ地域間幹線を整備することで、広域的な移動需要に対応することができ、菖蒲町民の移動だけでなく、周辺市の住民の移動も、より快適で便利なものにすることができる。連携する上で問題が発生するかもしれないが、大切なのは、久喜市内だけで交通網を考えるのではなく、広く様々な人の流れに配慮して、周辺市に面的交通ネットワークの形成を働きかけることである。

施策により

⇒菖蒲と鉄道駅とを速く、正確に結び、菖蒲町民が鉄道を利用しやすくする(住民の移動をさらに便利で快適なものにする、住民のバス利用の増加を図る)

⇒モラージュ菖蒲や工業団地へのアクセス性を向上させる(買い物客や工業団地関係者のバス利用の増加を図る、さいたま市方面から買い物客を誘客する)

⇒バスを待つ際の負担を軽減する(住民の移動をさらに便利で快適なものにする)

菖蒲が交通不便である大きな原因は、鉄道が通っていない、ということである。広域的な移動需要に対応するために幹線の整備が必要だ、ということは前述したが、特に、菖蒲と鉄道駅とを、早く、正確に結ぶ幹線を整備することが、交通の不便さを解消する上で、必要な施策となってくる。また、菖蒲町民が鉄道駅へ向かう際に、マイカーではなくバスを使ってもらうためにも、菖蒲と鉄道駅を結ぶ幹線は、便利なものでなければならない。

現在、菖蒲市街からバスで向かうことができるのは、主に久喜駅、白岡駅、桶川駅の3つである。しかし2-3.で整理した通り、久喜駅行きと桶川駅行きは、途中通行する県道12号が渋滞を起こすため、定時運行できず、白岡駅行きは、途中通行する県道78号はあまり渋滞を起こさないが、白岡駅周辺の道路が狭いため、白岡駅付近で遅延が発生してしまう。

繰り返すが、菖蒲と鉄道駅とを速く、正確に結ぶ幹線が必要である。そしてこの路線は、菖蒲と鉄道駅とを結ぶ点において、町のメイン路線となるだろう。もちろん、整備する上では、採算性も考慮しなければならない。そこで考えられるのが、定時性・速達性が確保された新型交通システムの導入である。5.では、新型交通システムとして、LRT、ガイドウェイバス、地方型BRTについて研究した。菖蒲に導入するとしたら、どれが参考になるだろうか。

そもそも、これらの交通システムが、定時性や速達性を確保できる大きな理由は、専用のレーンや専用道、つまり渋滞の発生しない道路を通っているからである。菖蒲には、渋滞の発生しにくい道路もいくつかある。費用対効果を考えながら整備するのなら、渋滞の発生しにくい既存の道路を、できるだけ活用した方がよいだろう。地方型BRTが参考になりそうである。

もちろん、渋滞が発生しにくい道路を活用するだけでなく、菖蒲町民が使いやすく、また移動需要に合うように、路線を定める必要がある。

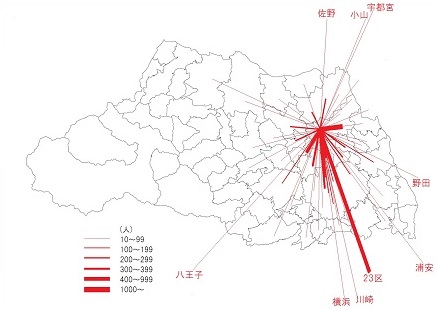

そこで提案したいのが、県道78号線を最大限に活用して、菖蒲バスターミナル(詳細は後述する)~新白岡駅間で、かしてつバスのような地方型BRTを整備するということである。「菖蒲ライナー」と命名したい。

県道78号線は、前述の通り、あまり渋滞が発生しておらず、また菖蒲と白岡を結んでいる点において、白岡駅や新白岡駅に出やすい道路でもある。そして、菖蒲町民の移動需要は、6-1.でも整理した通り、特に南の方角へ向かっている。白岡は菖蒲から見て南東に位置するため、白岡を経由して電車に乗るというのは、南へ向かう際に非常に合理的なのである。そして新白岡駅は、白岡駅と違い、駅周辺の道路が広い。また県道78号線からも近いため、終始スピードダウンすることなく、駅に到達することができる。つまり、県道78号線を活用して菖蒲と新白岡駅を結ぶということが、最も速く、正確に、菖蒲と鉄道駅を結ぶ方法なのである。また県道78号線は現在、白岡久喜バイパスの建設中であり、完成すれば、さらに速達性と定時性を確保することができる(以下、白岡久喜バイパスが完成したことを前提に話を進める)。

なお県道78号線は、現在、白岡駅~菖蒲仲橋線が通っているが、菖蒲ライナーは、この路線を踏襲して整備することとする。具体的には、東小学校前~樋の口間で、既存の白岡駅線を踏襲する。菖蒲ライナーは、菖蒲バスターミナルを発車したのち、県道12号線で西へ向かい(当該区間に関しては渋滞はあまり発生していない)、菖蒲宮本交差点を目指す。そして左折し、国道122号旧道を南下し、台交差点を目指す。そして左折し、県道78号線を直進、篠津道上交差点を目指す。そして左折し、新白岡駅前通りとの交差点を右折、新白岡駅に到着する。途中の停留所は、仲井、馬場、神南、東小学校前、三箇上出、釜屋前、三箇小学校、台、明石医院前、久伊豆神社前、局前、除堀、権現神社前、原、樋の口、新白岡八丁目とする(つまり、仲井~馬場は久喜駅西口線と重複、東小学校前~樋の口は白岡駅線を踏襲、神南と新白岡八丁目は新設する)。

※現在の「神社前」停留所(白岡駅線)は、「久伊豆神社前」停留所に改名する。朝日バス菖蒲営業所管轄のバス路線には、他に「菖蒲神社前」や「権現神社前」、「篠津神社前」、「八幡神社前」という名の停留所が存在する。これらの停留所と混同するのを防ぐためである。

菖蒲ライナーは、モラージュ菖蒲、菖蒲北部工業団地、菖蒲市街、菖蒲南東部の集落(三箇地区、台地区)、菖蒲南部産業団地、久喜市南西部の集落(除堀地区、原地区、樋ノ口地区)、そして新白岡駅と駅周辺のニュータウンを通る。沿線人口が比較的多いため、多くの地元住民の利用を期待することができる上、ショッピングセンターの買い物客や工業団地の関係者の利用も見込むことができる。菖蒲ライナーは、定時性や速達性が確保されており、また菖蒲市街やショッピングセンター・工業団地と、鉄道駅とを結ぶ点において、様々な人の利用が想定される町のメイン路線となるだろう。

新白岡駅や、菖蒲バスターミナル、及びミニバスターミナル(詳細は後述)、工業団地最寄りの停留所など、多くの利用者が見込まれる停留所には、イスや屋根を設置し、バスを待つ際の負担の軽減を図る。運行状況を示す電光掲示板や、タッチパネル式の路線図を設置してもよいかもしれない(詳細は後述)。また用地に余裕のある停留所では、バスが停車するスペースを確保する。これにより、一般車の通行に配慮する。採算性も考える必要はあるが、最終的には全ての停留所で、上記のような設備の導入を目指す。

菖蒲ライナーは、渋滞の少ない国道122号旧道や県道78号を通ることで、定時性や速達性が確保されているが、さらに定時性や速達性を向上させるために、上り線でPTPS(公共車両優先システム)を搭載することとする。これは、バスが信号機に接近すると、その信号の赤の点灯時間を短縮し、信号の待ち時間を減らすシステムである。バスの遅延による電車の乗り遅れは、円滑な移動を阻害する。鉄道が通っていない菖蒲からも、円滑に鉄道が利用できるようにする。また、バスロケーションシステムを導入してもよいかもしれない。これはGPS等を使ってバスの現在地を把握するシステムである。バス停の電光掲示板や、またスマートフォンのアプリを通して、運行状況を確認できるようにすることで、利便性の向上を図る。

なお、現在の白岡駅線(樋の口~白岡駅)に関しては、同区間で折り返し運転を行い、白岡市密着型の路線とする。そして樋の口にミニバスターミナルを設置し、両路線で乗り換えができるようにする。菖蒲仲橋~東小学校前間は廃止とする。ただし菖蒲仲橋と上町は、従来通り桶川駅東口線を利用できる上、仲町に関しては、付近に新設する神南が、代わりの停留所となる。樋の口~白岡駅間では、片道約10分の道のりを1本のバスで運営することになるので、現在よりも本数を増やすことができる。朝夕で30分毎、データイムで40分毎がよいかもしれない。

また現在の白岡駅線(台~菖蒲仲橋間)では、蓮田駅東口~菖蒲仲橋線も並走しているが、同路線は河原井~台~菖蒲仲橋間で廃止とし、河原井より北に位置する久伊豆神社前(菖蒲ライナー)を新たな終着点とする。つまり、蓮田駅東口~久伊豆神社前線に変更するのである。そして久伊豆神社前にはミニバスターミナルを設置し、菖蒲ライナーと乗り換えができるようにする。なお蓮田駅東口~菖蒲仲橋線は、現在、大半が根金(蓮田市)または下大崎(白岡市)で折り返し運転を行っているが、うち下大崎止まりの便を久伊豆神社前まで延長運転させ、下大崎~久伊豆神社前間で、最低でも1時間に1本、本数を確保することとする。下大崎と久伊豆神社前は約1kmしか離れていないため、延長運転しても、大きな費用増にはならないと考えられる。

そして菖蒲ライナーを運行する上で問題となるのが、菖蒲仲橋・モラージュ菖蒲中央口~久喜駅西口線の扱いである。現在、菖蒲市街と鉄道駅を結ぶ路線の中で、最も本数が多く、また利用者数も多いと考えられるのが、菖蒲仲橋・モラージュ菖蒲中央口~久喜駅西口線であり、町のメイン路線であると言える。しかしこの路線は、前述の通り、渋滞に巻き込まれ定時性に欠けている。そこで、県道78号線を通る菖蒲ライナーの新設を提案した訳であるが、完成後は、速達性と定時性が確保された菖蒲ライナーの方を町のメイン路線とする。つまり、菖蒲と鉄道駅や、さいたま市、東京を結ぶメイン路線を菖蒲ライナーとし、久喜駅西口線は、菖蒲と久喜を結ぶ一地域間幹線とするのである。

現在、菖蒲仲橋・モラージュ菖蒲中央口~久喜駅西口間の本数は、平日データイムで、菖蒲仲橋~久喜駅西口線が4本/時、モラージュ菖蒲中央口~久喜駅西口間が2本/時、合計で6本/時であるが、うち3本/時を菖蒲ライナーに転属させる。そして菖蒲仲橋~久喜駅西口線は、菖蒲車庫~桶川駅東口線と直通運転を行い(詳細は次項で述べる)、現在の桶川駅東口線と同様、平日データイムで約3本/時とする。モラージュ菖蒲中央口~久喜駅西口線は廃止とする。菖蒲ライナーは、白岡駅線の約1本/時も踏襲するため、平日データイムは約4本/時で運行することになる。平日朝に関しては、久喜駅西口行きは、現在約6本/時で運行しているが、うち2本/時を菖蒲ライナーに転属させる。菖蒲ライナーは他に、白岡駅線の約2本/時も踏襲することになる。よって菖蒲ライナーは、平日朝で約4本/時での運行となるが、さらに1本/時増発し、約5本/時で運行することとする(利用者が多い場合は、約6本/時に増やしてもよいかもしれない)。菖蒲ライナーを新設しても、新車購入費用はあまりかからないのである。

なお久喜駅西口行きは、現在、速達性を確保するためか、久喜上町を通らない系統が半数ほど存在している。しかし久喜駅西口行きは減便となるため、このままの割合でいくと、久喜上町を経由する便は、平日データイムで約1.5本/時となり、利便性の悪化が考えられる。速達性に関しては、菖蒲ライナーが担保することになる。したがって、久喜駅西口行きは、全ての便で久喜上町経由とする。久喜総合病院に関しては、従来通り、朝夜で病院前経由、データイムで病院玄関経由とする。また、新たに、菖蒲車庫発の便も創設する。現在の久喜駅西口行きは、出庫する際、一旦菖蒲車庫から菖蒲仲橋まで回送し、そして菖蒲仲橋発として運行しているが、桶川駅東口線との直通運転開始後は、菖蒲仲橋は始発でなくなるため、久喜駅西口行きを出庫させる際は、出庫の時点から営業を行うこととする。つまり、菖蒲車庫、JAアグリホールくき前、馬場、仲井、菖蒲バスターミナル、大久保、…、久喜駅西口というような路線となる。

以上をまとめると、路線は以下のように新設、変更となる。

▼久喜駅西口~菖蒲仲橋線

→桶川駅東口~久喜駅西口線と久喜駅西口~菖蒲車庫線に変更

▼白岡駅~菖蒲仲橋線

→白岡駅~樋の口線に変更

▼蓮田駅東口~菖蒲仲橋線

→蓮田駅東口~久伊豆神社前線に変更

▼新白岡駅~菖蒲バスターミナル線(菖蒲ライナー)を新設

では、菖蒲ライナーを整備することで、どれほど速達性を確保することができるのだろうか。2-3-2.では、現在の白岡駅線の実態について整理したが、特に渋滞が無く、また道路の線形も良い三箇上出~除堀間では、途中3つの停留所に停まりつつ、3.4kmの道のりを6分で走行している。つまり約567m/分で走行していることになる。菖蒲ライナーも、渋滞の少なく線形の良い道路を走っており、また上りに関してはPTPSも搭載している。500m/分で走行すると仮定した場合、菖蒲バスターミナルから各主要停留所までの距離及び所要時間は、以下のようになる。

| 菖蒲バスターミナル | 仲井 | 神南 | 三箇上出 | 明石医院前 | 樋の口 | 新白岡駅 | |

| 菖蒲バスターミナルからのおおよその距離(m) | 0 | 500 | 1250 | 2000 | 3900 | 6500 | 9200 |

| 菖蒲バスターミナルからの所要時間(分)(※) | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 |

次に、各主要停留所から大宮駅までの、現行の所要時間と、菖蒲ライナーを整備した場合の所要時間を以下に示す。現在の「モラージュ菖蒲前」は「菖蒲バスターミナル」、「菖蒲神社前」は「神南」に比定できる。現行の所要時間を算出する上では、筆者の行った状況調査を参考にしている。また、モラージュ菖蒲前、仲井、菖蒲神社前は、久喜駅西口線を使って久喜駅を経由した場合を、三箇上出、明石医院前、樋の口は、白岡駅線を使って白岡駅を経由した場合を想定した。大宮駅までは、宇都宮線普通列車で、久喜駅からは22分、新白岡駅からは18分、白岡駅からは15分かかる。なおバスから電車への乗り換えにかかる時間は、いずれも5分とした。

| 菖蒲バスターミナル | 仲井 | 神南 | 三箇上出 | 明石医院前 | 樋の口 | |

| 現行の所要時間(分) | 46 | 48 | 50 | 39 | 36 | 31 |

| 菖蒲ライナーを整備した場合の所要時間(分) | 41 | 40 | 38 | 37 | 33 | 28 |

| 所要時間の増減(分) | -5 | -8 | -12 | -2 | -3 | -3 |

また、菖蒲ライナーで貨客混載を実施してもよいかもしれない。貨客混載とは、貨物と旅客を同一の便に載せ輸送する方法である。近年、運送業のドライバー不足や、鉄道やバスの利用者数低迷に対応するために、推進されてきている。久伊豆神社前停留所付近には、ヤマト運輸の配達センターが立地している。また、菖蒲ライナー沿線には、菖蒲市街や、ショッピングセンター、工業団地が立地しており、配達需要も大きいと考えられる。具体的には、久伊豆神社前で菖蒲ライナーに荷物を載せ、菖蒲バスターミナルまで輸送、そして菖蒲バスターミナルでトラックドライバーが荷物を受け取り、トラックで各地へ荷物を届ける。貨客混載を行うことで、運送業のドライバー不足に対応し、バスの生産性も向上させ、また環境負荷の低減も図ることができる。

かしてつバスが、鹿島鉄道の廃線跡を活用して、速達性・定時性を確保したのに対し、菖蒲ライナーは、県道78号と新たに誕生する白岡久喜バイパス、及びPTPSを活用して、速達性・定時性を確保することになる。屋根やイスのあるバス停や、バスロケーションシステムも兼ね備えた菖蒲ライナーは、菖蒲版「地方型BRT」と言えるだろう。菖蒲ライナーを創設することで、定時性・速達性の向上による交通改善、利便性の向上による菖蒲町民の路線バス利用の促進、幹線⇔幹線、幹線⇔支線の乗り継ぎ改善による広域的な移動需要への対応、停留所の改善によるバスを待つ際の負担軽減、速達性や快適性の向上による、ショッピングセンター等の買い物客のバス利用の増加を図ることができる。

②桶川駅東口行きと久喜駅西口行きを相互直通させる

施策により

⇒菖蒲東部から桶川駅へ、菖蒲西部から久喜駅へ、行きやすくする(広域的な移動需要に対応する)

⇒菖蒲西部と久喜市中心部をつなぐ(菖蒲~久喜間及び久喜市を構成する4地区間の移動を円滑にする)

⇒桶川駅と久喜駅を短絡し、鉄道利用者のバス利用を促進する(利用者数の増加を図る)

⇒桶川駅からも久喜駅からも、菖蒲の各観光スポットへアクセスしやすくする(バスの利用者数増加と観光振興を図る)

2-3.でも整理した通り、現在、菖蒲から桶川駅や高崎線沿線に行くためには、桶川駅東口~菖蒲車庫線を、菖蒲から久喜駅や久喜市中心部に行くためには、久喜駅西口~菖蒲仲橋線を使う。しかし両路線は、菖蒲市街を境に西と東でそれぞれ運行しており(桶川駅東口行きは菖蒲市街から西へ向かい、久喜駅西口行きは菖蒲市街から東へ向かう)、菖蒲市街を越えての運行は行っていない。つまり、菖蒲市街より東に住む住民は、桶川駅や高崎線沿線へ出づらく、菖蒲市街より西に住む住民は、久喜駅や久喜市中心部へ出づらいのである。また桶川駅からは、菖蒲市街より東に位置するモラージュ菖蒲や菖蒲北部工業団地へ行きづらく、久喜駅からは、菖蒲市街より西に位置する菖蒲城址あやめ園や菖蒲グリーンセンターへ行きづらく、地元住民以外の利用客も不便な状況にある。また、このままの状態では、回遊性が低く交通利便性が悪いため、バスを利用した観光振興等も十分には行えないと考えられる。また厳密には、菖蒲仲橋~菖蒲神社前間(約500m)で両路線が重複しているため、運行経費の無駄も感じられる。

そこで提案したいのが、桶川駅東口行きバスと久喜駅西口行きバスを直通させることである。両路線をつなぐことで、菖蒲以西と菖蒲以東をつなぎ、菖蒲市街を越えた移動需要に対応することができる。高崎線沿線・桶川市・菖蒲西部から、モラージュ菖蒲・菖蒲北部工業団地・久喜総合病院・久喜市中心部・久喜駅へ、バスの乗り換えなしで行けるようになり、東武線沿線・久喜地区・菖蒲東部から、菖蒲城跡あやめ園・菖蒲グリーンセンター・桶川駅・高崎線沿線へ、バスの乗り換えなしで行けるようになる。

「桶川駅東口~久喜駅西口線」の創設である。途中の停留所は、菖蒲神社前までは現在の桶川駅東口線と同じで、そして馬場、仲井、菖蒲バスターミナル(モラージュ菖蒲)と行き、菖蒲バスターミナルから先は現在の久喜駅西口線(久喜上町経由)と同じとする。菖蒲バスターミナル~羽貫駅線の新設に伴い(詳細は後述)、現在桶川駅東口線で運行されている菖蒲総合支所前経由は廃止とする。なお朝夕の入庫・出庫の際は、車両運用の都合上、菖蒲車庫~久喜駅西口線、菖蒲車庫~桶川駅東口線、菖蒲バスターミナル~桶川駅東口線も運行する。本数は、現在の桶川駅東口線と同じく、朝で毎時6本(ただしうち2本は菖蒲バスターミナル~桶川駅東口線として運行、早朝は菖蒲車庫~久喜駅西口線及び菖蒲車庫~桶川駅東口線を運行)、データイムで毎時3本、夕で毎時3~4本とする(深夜は菖蒲車庫~久喜駅西口線及び菖蒲車庫~桶川駅東口線を運行)。なお現在の桶川駅東口線は、運行間隔に多少ばらつきがあるが、パターンダイヤを導入し、利便性を向上させることとする。高崎線や東武伊勢崎線のダイヤを考慮してもよいかもしれない。また久喜駅西口行きも桶川駅東口行きも、従来通り県道12号線の渋滞に巻き込まれるため、定時性の確保が難しいと考えられる。そのためダイヤ上は、菖蒲バスターミナルで5分の停車時間を設け、菖蒲バスターミナルで両路線の遅延を吸収することとする。現在運行されている桶川駅東口~(急行)~モラージュ菖蒲滝のコート南入口線は、利用状況を見ながら、一定期間運行を続けることとする(ただし菖蒲バスターミナル発着に変更)。

6-1.でも整理した通り、菖蒲町からは、久喜地区や桶川市、上尾市に向かって、多くの移動需要が存在している。菖蒲東部からも菖蒲西部からも、久喜と桶川両駅に行きやすくすることで、これらの移動需要に対応することができる。また、久喜市と合併した現在においては、菖蒲西部から久喜市中心部へ行きやすくなるというのは、市民生活を営む上での効果も大きいだろう。菖蒲西部から久喜市役所や久喜総合病院へ行きやすくなる。さらに、久喜駅からは鉄道を使って鷲宮や栗橋へ行くこともできるため、久喜市を構成する4地区間、つまり菖蒲⇔久喜⇔鷲宮⇔栗橋間の移動を円滑にすることもできる。また、桶川駅と久喜駅が直接つながることで、高崎線⇔宇都宮線・東武伊勢崎線間で短絡できるようになるため、これらの鉄道の利用者のバス利用も期待することができる。特に、前述した通り、高崎線運転見合わせ時の桶川市民の迂回や、宇都宮線運転見合わせ時の白岡市民の迂回に、菖蒲のバスの活用が期待できる。そして、桶川駅東口~久喜駅西口線沿線には、菖蒲グリーンセンター、菖蒲城跡あやめ園、菖蒲旧市街、モラージュ菖蒲など、菖蒲の観光スポットが多く立地している。桶川駅(高崎線)からも久喜駅(宇都宮線・東武伊勢崎線)からも、これらのスポットへアクセスしやすくすることで、観光振興とバスの利用者数増加を図ることもできる(詳細は後述)。直通運転すること自体は、路線の改廃であるため、追加費用はほぼ0であろう。安い費用で多くの効果を期待することができる。

③菖蒲バスターミナル~羽貫駅線を創設する

施策により

⇒菖蒲と伊奈町及びニューシャトルの駅とをつなぐ(広域的な移動需要に対応する、住民の移動をさらに便利で快適なものにする)

⇒モラージュ菖蒲や各観光スポットと伊奈町をつなぐ(バスの利用者数増加と観光振興を図る)

⇒菖蒲総合支所などの公共施設へのアクセス性を向上させる(住民サービスを向上させる)

6-1.でも整理した通り、菖蒲町からは、伊奈町への移動需要も比較的大きい。理由としては、伊奈町には、県立がんセンターなどの大型の病院や、複数の高校が立地しており、これらの施設へ向かう町民が多いからであると考えられる。しかし現在、菖蒲と伊奈町を結ぶ公共交通は存在しておらず、菖蒲から伊奈町へ行くためには、大宮駅からニューシャトル経由で行くか、マイカーや自転車を使わなければならない。また2-3-2.でも整理したが、現在、菖蒲南部を走る路線バスは、蓮田駅西口~丸谷・菖蒲車庫線である。しかし菖蒲南部からは、蓮田駅よりも伊奈町にあるニューシャトルの駅の方が近いため、蓮田駅を経由して鉄道に乗り南へ向かうというのは、非合理的である。また蓮田駅西口~丸谷・菖蒲車庫線の通る蓮田市北西部においても、同様に、蓮田駅よりも伊奈町にあるニューシャトルの駅の方が距離的に近い。

そこで提案したいのが、菖蒲バスターミナル~羽貫駅線の新設である。モラージュ菖蒲(菖蒲バスターミナル)から、菖蒲市街、菖蒲南部、蓮田市北西部を通り、伊奈学園やニューシャトル羽貫駅へ向かう路線を作るのである。これにより、菖蒲から伊奈町への通勤・通学が便利になり、また菖蒲南部や蓮田市北西部に住む住民は、さいたま市や東京など南方面へ行きやすくなり、伊奈町民はモラージュ菖蒲へ買い物に行きやすくなる。

途中の停留所は、仲井、馬場、菖蒲神社前と、菖蒲神社前から山方までは現在の蓮田駅西口~菖蒲車庫線を踏襲、そして高虫南、県民活動総合センター前、伊奈学園横、谷畑、羽貫駅とする。そして蓮田駅西口~丸谷・菖蒲車庫線は、蓮田駅西口~山方線に変更、山方にミニバスターミナルを置き、菖蒲バスターミナル~羽貫駅線と乗り換えができるようにする。つまり乗り換えにより、従来通り、菖蒲南部や蓮田市北西部から蓮田駅へ向かうこともできる。また谷畑と羽貫駅には、現在、朝日バスの上尾駅東口~羽貫駅前(・伊奈学園)線が通っているため、これらの停留所からは上尾方面へ乗り継ぐことも可能である。なお高虫南~伊奈学園横間に関しては、丸健自動車株式会社の運行する「けんちゃんバス」及び伊奈町町内循環バス(いなまる)と路線が重複するため、具体的な停留所の位置については、協議によって決めることとする(筆者の案では、仮に、県民活動総合センター前の1つのみを置いた)。本数は、朝夕で20分毎、データイムで30分毎がよいかもしれない。車両は、コミュニティバスで使われるような小型のバスを導入することとする。小型のバスを高頻度運行することで、経費の節約と利便性の向上を図る。

菖蒲と伊奈町及びニューシャトル羽貫駅がつながることで、菖蒲から伊奈町へ通勤・通学がしやすくなる。6-1.でも整理した通り、菖蒲から伊奈町への移動需要は比較的大きい。これらの需要に対応することができる。特に、伊奈町の高校へ通っている菖蒲町民は、現在、自転車を30分以上漕いで通学していると考えられるが、バスができることで通学が便利になるだろう。また菖蒲とニューシャトルがつながることで、宇都宮線や高崎線が運転見合わせとなった際に、ニューシャトルへ迂回することができる。そして菖蒲南部の住民や蓮田市北西部の住民は、さいたま市や東京など南の方角へ向かう際に、現在よりも移動時間を短縮することができる。伊奈町民はモラージュ菖蒲へ行きやすくなる。伊奈町には、若い家族が住むニュータウンが広がっているため、これらの人々を、バスを使ってモラージュ菖蒲へ買い物に誘導することができる。伊奈町の高校に通う学生も同様に誘導することができるだろう。また沿線には、菖蒲町内では、菖蒲旧市街や、菖蒲城址あやめ園、実野里フェイバリットガーデンが立地し、伊奈町内では町制施行記念公園とバラ園が立地しており、菖蒲バスターミナル~羽貫駅線を用いて観光振興を行うこともできそうである。沿線には花畑が多いようである。また菖蒲総合支所や県民活動総合センターなどの公共施設も立地しており、これらの施設へのアクセス性も向上させることができる。

④圏央道を活用して高速バスを運行する

施策により

⇒必ず座れ、乗り換えなしで、東京や成田空港へ行けるようにする(住民の移動をさらに便利で快適なものにする)

⇒成田空港への所要時間を短縮する(住民の移動をさらに便利で快適なものにする、埼玉北東部の交通利便性を向上させる)

現代の首都圏において重要な移動手段となっているのは鉄道である。電車に乗れば、さいたま市、東京、さらに日本全国へ向かうことができる。菖蒲は、その鉄道が通っておらず、鉄道駅へのアクセスが悪いということで、交通不便な状況となっているのである。しかし菖蒲は、2.でも整理した通り、道路による交通アクセスは良好である。国道122号バイパスや圏央道が通っており、東西南北へ向かうことができる。これらの菖蒲の利点を活かして、交通改善を行うことはできないのだろうか。鉄道は、移動手段のひとつであり、それ自体が目的ではない。もし、鉄道駅に出てから鉄道を利用するという、従来の菖蒲町民の移動スタイルよりも、便利で快適な移動スタイルを構築できるのなら、構築すべきである。

そこで提案したいのが、3-3-1.の通り久喜市議会議員からも提案されているが、圏央道を活用した高速バスの運行である。前述の通り、菖蒲には圏央道のインターチェンジがある。圏央道に乗れば、東西へ移動することができる。さらに久喜白岡ジャンクションから東北道に乗り入れれば、東京へ向かうこともできる。具体的には、菖蒲バスターミナル~バスタ新宿線と、菖蒲バスターミナル~成田空港線の創設を提案したい。

まず菖蒲バスターミナル~バスタ新宿線である。現在、菖蒲から東京へ向かうためには、一旦宇都宮線または高崎線の駅に出て、そこから電車に乗って上らなければならない。しかし、菖蒲から隣町の鉄道駅まで行くには時間を要する上、久喜駅・白岡駅・桶川駅からでは、朝方は着席することができず、1時間近く立った状態で東京へ向かうことになる。現在の久喜駅西口行きバスを使って久喜駅を経由した場合、菖蒲市街から東京駅までは、1時間30分ほどかかる。移動時間は長く、座席には座れず、菖蒲から鉄道を使って東京へ向かうというのは、体力的にも大変なことなのである。そこで、菖蒲バスターミナル~バスタ新宿線を導入する。この路線は、菖蒲バスターミナルを発車したのち、白岡菖蒲ICから圏央道に乗り、久喜白岡JCTから東北道へ移り南下する。そして首都高川口線と中央環状線を通り、中野長者橋ICで降り、バスタ新宿へ向かう。東京の中でもバスタ新宿を終点とした理由は、バスタ新宿はバスを停めるスペースが多くある上、他の高速バスへ乗り換えることもでき、また新宿自体がオフィス街・繁華街である上、バスタ新宿に併設する新宿駅からは、多くの鉄道路線に乗ることができるからである。

菖蒲バスターミナルからバスタ新宿までは、平日朝は平均1時間50分、平日データイムは平均1時間20分、休日朝は平均1時間、休日データイムは平均1時間10分かかる(現在、モラージュ菖蒲から久喜駅経由で新宿駅に向かった場合、1時間30分ほどかかる)。ダイヤは、平日は1時間~1時間30分毎で朝夜を中心に運行、休日は1時間30分毎で朝~夕を中心に運行するのがよいかもしれない。なお菖蒲ライナーが運行を開始すると、菖蒲バスターミナルから新宿駅までの所要時間は、宇都宮線利用で1時間20分となる。菖蒲バスターミナル~バスタ新宿線は、菖蒲ライナーの補完的な移動手段と位置づける。6-1.でも整理した通り、東京へ通勤・通学している菖蒲町民は約1,200人いる。また東京へ買い物等に行く町民も多いだろう。必ず座れ(*)、乗り換えなしで東京に行ける高速バスを創設することで、道路網に恵まれた菖蒲の特徴を活かすことができ、また町民の移動をさらに便利で快適なものにすることができる。

次に菖蒲バスターミナル~成田空港線である。現在、菖蒲から成田空港へ向かうためには、宇都宮線または高崎線で上野まで行き、そして京成スカイライナーに乗り換えなければならない。久喜駅西口行きバスに乗り、久喜駅を経由した場合、菖蒲市街から成田空港までの所要時間は、2時間20~30分ほどである。菖蒲ライナーを使うとしても、2時間10~20分ほどかかる。また、キャリーバッグなどの荷物を持った状態で、バス→宇都宮線→京成スカイライナーと乗り換えるのは不便である。そこで菖蒲バスターミナル~成田空港線を導入する。この路線は、菖蒲バスターミナルを発車したのち、白岡菖蒲ICから圏央道で東に向かい、千葉県成田市にある大栄JCTを目指す。そして東関東自動車道と新空港自動車道を通り、成田空港に到着する。菖蒲バスターミナルから成田空港までの所要時間は、平日は平均1時間50分、休日は平均1時間40分である。久喜駅から鉄道を利用した場合と比べると、移動時間を最大で50分短縮することができる上、必ず座れ(*)、乗り換えの必要もないため、快適に移動することができる。また途中通行する高速道路は、あまり渋滞を起こさないため、定時性もある程度確保することができるだろう。運行間隔は終日2時間毎がよいかもしれない。

従来は、菖蒲から成田空港まで高速道路で向かう場合、都心を経由しなければならず、定時性や速達性に問題があった。しかし圏央道が開通した現在においては、白岡菖蒲ICと成田空港が直接つながり、従来よりも早く、快適に、移動できるようになった。菖蒲と成田空港を結ぶ高速バスの創設は、圏央道が開通したからこそ可能となる政策であり、また圏央道の開通の効果を最大限に活かせる政策でもある。また、成田空港へ行くのが不便であるというのは、菖蒲だけでなく埼玉北東部全体で言えることである。この高速バスを創設することで、菖蒲だけでなく、埼玉北東部全体の交通利便性を高めることができる。菖蒲町民以外の利用も期待することができる。

*法律上、高速道路を走行するバスは、着席定員以上の乗客を乗せることが禁じられている。乗客は必ず座ることができる。定員を超えている場合は乗車できないため、菖蒲で高速バスを運行する上では、座席指定制を導入するとよいかもしれない(空席がある場合は予約なしでも乗車可とする)。

⑤菖蒲バスターミナル及びミニバスターミナルを設置する

施策により

⇒幹線・支線間、及び幹線・幹線間の乗り継ぎを改善する(広域的な移動需要に対応する)

⇒バスを待つ際の負担を軽減する(住民の移動をさらに便利で快適にする)

⇒人が集まる場所を創出する(小売店等の売上増加、地域振興を図る)

3.で整理した通り、久喜市は、交通改善政策として、デマンド交通と市内循環バスの運行を行っている。これにより、住民の必要最低限の移動手段は確保することができた。しかし、3-3.や3-4.でも整理した通り、デマンド交通は、菖蒲~久喜間や菖蒲~市外間といった、広域的な移動需要には対応していない。デマンド交通を菖蒲町外まで運行するというのも、費用対効果や民間事業者への影響という点から、不可能であるということが分かった。菖蒲ライナーの創設といった、幹線の整備については前述したが、次に、幹線・支線システムの構築、つまり幹線と支線の乗り継ぎの改善について政策提言したい。幹線⇔支線による移動を創出することで、デマンド交通(支線)を町外まで運行させる必要なく、広域的な移動需要に対応することができ、費用対効果や民間事業者への影響に配慮しながら、住民の移動をさらに便利で快適なものにすることができるのである。また、菖蒲は、宇都宮線と高崎線の丁度間に位置する。菖蒲と各最寄り駅を結ぶ幹線間の乗り継ぎも改善することで、鉄道と鉄道、自治体と自治体をつなぎ、広域的な交通ネットワークを構築することができる。

菖蒲バスターミナル及びミニバスターミナルの設置を提言したい。菖蒲バスターミナルは、各鉄道駅、東京、成田空港など、様々な場所へと向かう幹線、及びデマンド交通(支線)が乗り入れる、町の中心となる停留所である。ミニバスターミナルは、一幹線と一幹線、及び支線の乗り継ぎ地点となる停留所である。いずれの停留所も、いわゆる「ハブ(交通結節点)」と呼ばれるものである。ハブで円滑に乗り換えができるようにすることで、幹線・支線システムを構築し、広域的な移動需要に対応する。

まず菖蒲バスターミナルである。菖蒲バスターミナルは、モラージュ菖蒲横に設置することとする。現在のモラージュ菖蒲前停留所(久喜駅西口線)をターミナル化するのである。モラージュ菖蒲を町の中心の停留所とするのには、3つの理由がある。1つ目は、菖蒲市街に近いということである。需要や人口分布、鉄道駅までの所要時間を考えると、久喜、新白岡、羽貫、桶川の各駅へ向かう路線は、菖蒲市街から発散させるのが合理的である。菖蒲市街に近い場所に、各幹線の始発停留所を設置することで、合理的な移動を実現することができる。2つ目は、モラージュ菖蒲や菖蒲北部工業団地に近いということである。人口が減少する中で、バスの利用者を確保するためには、町民以外の利用者の獲得が不可欠である。モラージュ菖蒲や菖蒲北部工業団地へのアクセス性を向上させることで、これらの施設へ向かう人々のバスの利用を促す。また、モラージュ菖蒲へのアクセス性が向上することで、さらなる誘客につなげることができる。3つ目は、主要道路や広い用地があるということである。モラージュ菖蒲周辺には、国道122号バイパスや県道12号が通っており、道路によるアクセス性が良い。またターミナルを作る用地も十分にある。

菖蒲バスターミナルには、菖蒲ライナー(及びモラージュライナー)、桶川駅東口~久喜駅西口線(及び桶川駅東口~菖蒲バスターミナル線、菖蒲車庫~久喜駅西口線)、菖蒲バスターミナル~羽貫駅線、菖蒲バスターミナル~バスタ新宿線(高速)、菖蒲バスターミナル~成田空港線(高速)、デマンド交通が乗り入れる。バスターミナルはロータリー式とし、ロータリーを囲むように各線の停留所を設置する。屋根、イス、各停留所ごとの電光掲示板も設置する。そしてターミナルの乗り場入口付近には、タッチパネル式の路線図を設置し、初めて利用する人も分かりやすいようにする。また観光案内所も設置する(詳細は後述)。ターミナル周辺には駐輪場や駐車場も設置し、いわゆるパークアンドライドを促し、バスを利用しやすいようにする。ターミナルはモラージュ菖蒲直結とする。

菖蒲バスターミナルができることで、複数の幹線間、及び幹線支線間で、円滑に乗り換えることが可能となり、菖蒲の各地域、久喜、白岡、伊奈、桶川、新宿、成田空港と、様々な場所へ向かうことができる。例えば、新白岡から桶川に行く場合は、菖蒲ライナーで菖蒲バスターミナルに来たのち、桶川駅東口行きに乗り換えて行く、という動きが予想される。久喜から伊奈に行く場合は、桶川駅東口行きで菖蒲バスターミナルに来たのち、羽貫駅行きに乗り換えて行く、という動きが予想される。バス停から離れた菖蒲町内の地区から久喜へ行く場合は、デマンド交通で菖蒲バスターミナルに来たのち、久喜駅西口行きに乗り換えて行く、という動きが予想される。菖蒲町小林地区から成田空港へ行く場合は、久喜駅西口行きで菖蒲バスターミナルに来たのち、成田空港行きに乗り換えて行く、という動きが予想される。

菖蒲バスターミナルはモラージュ菖蒲直結である。こうして、各方面からのモラージュ菖蒲のアクセス性が向上し、買い物客や従業員のバス利用を促進することができる。アクセスの良さを売りにして、さらなる誘客につなげることもできるだろう。また、モラージュ菖蒲及びその周辺には、食料品店、衣料品店、家電量販店、書店、病院など、多様な店舗がそろっているが、菖蒲町内の各地域からのアクセスが良好となることで、菖蒲町民の日常生活の利便性も向上させることができる。ターミナルでのバスの乗り換え時間が長い場合には、モラージュ菖蒲内の喫茶店や休憩スペースで休むこともできる。乗り換えによる負担を和らげることができる。また、ターミナルに人が多く集まることで、小売店等のさらなる進出を促し、コンパクトシティの推進や、買い物の利便性のさらなる向上を図ることもできる。モラージュ菖蒲にバスターミナルを設置することで、様々な好影響を期待することができるのである。菖蒲バスターミナルは、菖蒲町民、モラージュ菖蒲の買い物客や従業員、菖蒲北部工業団地の関係者、バスを乗り継ぐ人など、様々な人々が行き来する、人と人とが出会う町の交流拠点となるだろう。フリーマーケットや各種イベントなどを開催してもよいかもしれない。

次にミニバスターミナルである。ミニバスターミナルは、バス路線から他のバス路線へ乗り換えることができる停留所である。菖蒲町内及び周辺では、馬場、台、久伊豆神社前、樋の口、下栢間、農協直売センター食堂前、菖蒲仲橋、丸谷、山方に設置する。馬場では、菖蒲ライナー・桶川駅東口~久喜駅西口線・菖蒲車庫線・羽貫駅線間で乗り換えができる。台では、菖蒲ライナー・市内循環バス・デマンド交通間で乗り換えができる。久伊豆神社前では、菖蒲ライナー・蓮田駅東口~久伊豆神社前間で乗り換えができる。樋の口では、菖蒲ライナー・白岡駅~樋の口線間で乗り換えができる。山方では、羽貫駅線・蓮田駅西口~山方線間で乗り換えができる。下栢間、農協直売センター食堂前、菖蒲仲橋、丸谷では、各幹線とデマンド交通間で乗り換えができる。ミニバスターミナルにはイスや屋根を設置することとする。また、樋の口には乗り場付近にコンビニエンスストアが立地しているが、このように付近に店舗がある場合には、連携して店舗内に休憩スペースを設置してもよいかもしれない。一般的な停留所ではなく、ミニバスターミナルを設置することで、バスの乗り換え時の負担を軽減する。

これらのバスターミナルを設置する理由は、バスの乗り換えによる負担を減らすためである。乗り換えの負担が減ることで、幹線・支線間の移動がしやすくなる。幹線・支線間の移動がしやすくなれば、幹線・支線間の移動を促すことができ、支線を菖蒲町外まで運行せずとも、菖蒲の域を越えた広域的な移動需要に対応することができる。つまり、費用対効果や民間事業者への影響に配慮しながら、便利で快適な住民の移動を創出することができるのである。また、幹線・幹線間の移動も円滑になることで、菖蒲周辺の鉄道駅と鉄道駅、自治体と自治体をつなぎ、広域的な交通ネットワークを形成することができる。菖蒲町民だけでなく、他市民も含め、人の移動を円滑にすることができる。また、バスターミナルは、人が集まる場所である。バスターミナルを設置すれば、その特徴を活かして、イベント等の開催や、付近の小売店の売上増加を図ることもできる。

3-3.では、菖蒲の域を越えた広域的な移動需要が存在するということが分かった。幹線・支線システムを構築することで、この需要に対応する。住民が広域的な移動を行う際に、幹線・支線の乗り継ぎを行ってもらうためには、例えば乗り継ぎの方法や、乗り継ぎやすいダイヤを紹介したバス路線図を作成し、住民に配布してもよいかもしれない。デマンド交通を菖蒲町外まで運行してほしいという意見が多い訳であるが、デマンド交通と路線バスを上手に使った移動方法を、住民に周知させる必要があるだろう。また、デマンド交通だけでなく、自転車・路線バス間の移動を円滑にするためにも、そして住民のバス利用を促進するためにも、バスターミナルに限らず、各停留所へのイスや屋根の設置、駐輪場の設置に努める。

⑥路線バスを使って観光振興を行う

施策により

⇒菖蒲の観光客数を増やす(観光振興を行う)

⇒観光客のバスの利用を促す(バスの利用者数を増加させる)

前述の通り、交通改善政策は、回遊性の向上による観光客の誘致など、観光分野へも好影響を与える可能性を秘めている。そして菖蒲は、6-1.で整理した通り、ブルーフェスティバルなどの観光資源を有している。今後人口が減少する中で、バスの利用者を確保するためには、また菖蒲の地域経済を活性化させるには、観光振興、特に公共交通を使った観光振興が有効な手段のひとつであろう。観光客が増えることで、人、物、金が行き交う。さらに観光客が公共交通を使えば、バス会社等の収入増加につながる。

また町内の観光スポットの多くは、バス路線沿線に存在している。例えば、菖蒲旧市街は、菖蒲ライナー・桶川駅東口~久喜駅西口線・羽貫駅線沿線に、菖蒲城址あやめ園とラベンダー畑(ブルーフェスティバル会場)は、桶川駅東口~久喜駅西口線・羽貫駅線沿線に、菖蒲グリーンセンターと天王山塚古墳は、桶川駅東口~久喜駅西口線沿線に立地している。既存のバス路線を活用できそうである。

バスを使った観光振興としては、例えば、各観光スポットで割引等を受けられる、バスの1日乗車券の発売が考えられる。菖蒲町内の観光地には、自家用車で来る人が多いと考えられる。バスで来た人を優遇することで、観光客のバス利用を促す。また、スタンプラリーの実施も考えられる。観光客は、各観光スポットの最寄り停留所でバスを降りる際、及び観光スポットに来た際に、スタンプを押す。そしてスタンプが全てたまった人には、菖蒲産野菜や、ラベンダーグッズ、またはモラージュ菖蒲で使える商品券をプレゼントするのである。季節によってプレゼント内容を変えても面白いかもしれない。また、スタンプラリーにはテーマを設定してもよいかもしれない。例えば「菖蒲カフェラリー」では、バスを一定回数以上使って町内のカフェを巡った場合に、「菖蒲歴史ラリー」では、バスを一定回数以上使って町内の史跡を巡った場合に、特典をプレゼントする。

前述の通り、菖蒲バスターミナルには観光案内所を設置する。菖蒲バスターミナルに観光案内所を設置することで、モラージュ菖蒲の買い物客やバスを乗り継ぐ人に対して、近場で観光できることをPRすることが可能になる。そして、これらの人々を町内の各観光スポットへ誘導するのである。菖蒲バスターミナルからは各方面へ向かうことができるため、各観光地へのアクセスの良さもPRできるだろう。観光案内所では、観光マップやスタンプカードの配布、1日乗車券の販売を行う。

6-2-2.の①から⑤の施策により、菖蒲の各観光スポットのアクセス性や回遊性を向上させることができる。そして、そのアクセス性の良さや、各観光スポットをバスで回れることをPRすることで、観光客の増加を図り、観光客のバス利用を促進するのである。想定される観光プランとしては、例えば、高崎線沿線住民をターゲットに、桶川駅からバスで下栢間まで来たのち、天王山塚古墳を散策し、そしてバスで城址あやめ園まで来たのち、ブルーフェスティバルを見物し、最後にバスで農協直売センター食堂前に来たのち、菖蒲グリーンセンターで菖蒲産野菜を買って桶川駅へ帰る、というプランが考えられる。また、モラージュ菖蒲の買い物客をターゲットに、菖蒲バスターミナルからバスで菖蒲神社前まで来たのち、イタリア料理店でランチをし、その後徒歩で菖蒲旧市街を散策、カフェで一息ついたのち、バスで再び菖蒲バスターミナルに戻る、というプランが考えられる。

⑦公共交通に対する市民の関心を高める

施策により

⇒持続可能な公共交通を実現する

交通は、市や交通事業者側から一方的に提供するだけでは成立しない。市民に利用してもらうことで、初めて成立する。持続可能な交通ネットワークを整備するためには、公共交通に対する市民の関心を高めることが重要である。

例えば、交通シンポジウムの開催が考えられる。現在、市の交通のあり方に関しては、主に久喜市地域公共交通会議で議論が行われている。しかし、問題を抽出したり、解決策を考える上では、市民の意見が重要となってくるだろう。市民のニーズに合わない交通を整備すれば、市民の交通利便性が高まらないだけでなく、利用低迷にもつながる。また、地域公共交通会議の存在を知らない市民も多いかもしれない。交通シンポジウムの開催を通じて、市の交通政策や路線バスの現状を知ってもらい、公共交通に対する市民の関心を高めるのである。交通シンポジウムは年2回ほどの開催とする。産業祭など、市民が多く集まるイベントと同時開催するとよいかもしれない。交通シンポジウムでは、市の交通の現状や、路線バスの仕組みについて紹介する。模型や映像などを用いると分かりやすい。また、交通改善案について、市、交通事業者、市民が自由に議論を交わせる場を設ける。産業祭と同時開催する場合は、飲食可能とし、雑談形式としてもよいかもしれない。大きな地図や路線図を用意するなど、視覚的に分かりやすいよう心がける。

また、バスを使った各種イベントの開催も考えられる。例えば、菖蒲バスターミナルで「朝日バス祭り」を開催する。ブルーフェスティバルのような形で、地元吹奏楽団の演奏や、郷土料理の販売を行い、また菖蒲営業所所属のバスの展示も行う。特別周遊バスを運行してもよいかもしれない。

また、市民参加による公共交通の維持・管理も考えられる。例えば、地元中学の美術部に、停留所に絵を描いてもらったり、小学生やボランティアに、停留所の花壇の管理をしてもらうということが考えられる。停留所付近の事務所や商店に、維持・管理を委託してもよいだろう。停留所の清掃や支障の報告等を行ってもらう代わりに、営業目的での停留所の活用を許可するのである。例えば、事務所であれば、大型の広告を設置したり、喫茶店であれば、飲食スペースを設けるということが考えられる。市や交通事業者だけでなく、市民に公共交通の維持・管理に参加してもらうことで、公共交通に対する市民の関心や愛着心を高め、持続可能な公共交通を実現する。

筆者は埼玉県久喜市菖蒲町に住んでいる。大学へ行くためには鉄道を使う必要があるが、菖蒲に鉄道は通っていない。そのため、まずバスに乗って、隣町の鉄道駅まで向かう。しかし筆者がいつも使っているバスは、1時間に1本で、乗り遅れると遅刻確定となる。一方で、駅まで歩けば2時間かかる。また大学から帰る際、電車が遅れてバスに間に合わず、駅で1時間近く待つこともある。自宅最寄りのバス停は大通りに面しているが、屋根もイスも待避場所も無く、雨の日に前をダンプカーが通ると、びしょ濡れとなる。また同郷の友人の中にも、1時間近く自転車を漕いで高校に通っていた者や、バスが渋滞にはまり駅の到着が大幅に遅れ、学校に遅刻してしまった者がいる。筆者は、菖蒲の交通の不便さを日々痛感しながら生きてきた。そして、どうにかならないものかという想いから、菖蒲における交通改善政策を研究テーマに選んだ。

菖蒲は昔、水運と牛馬が輸送の中心であった頃、見沼通船と往還の交差する、水陸両用の中継地として栄えた。しかし輸送が鉄道にとって代わられると、鉄道の無い菖蒲は大いに衰退し、交通不便地域と化した。しかし車やトラックの輸送が増えた現代においては、圏央道の通る菖蒲は、道路アクセス良好の地となった。大型ショッピングセンターや工業団地が次々と開発され、再び活気を取り戻してきている。菖蒲の歴史は、交通の歴史である。菖蒲の運命は、交通によって左右されてきた。菖蒲の交通が、これからさらに良くなることを、切に願っている。

Last Update:2017/03/22

© 2014 Kenta Ishida. All rights reserved.