介護福祉士不足の解消

~移住という観点から~

上沼ゼミ 社会科学部4年

松谷拓弥

研究動機

今回の研究には主に2つの動機がある。

私の実の母もホームヘルパーの資格はもっていた。しかし現在は別種の仕事をやっている。資格もかなり勉強してとっていたのにかかわらず、あまり長く続かなかったのは、どうしてだろうか。もしかしたら職業自体に問題があるのではないかと、興味が出たことが始まりである。

また、私はあるテレビドキュメント番組を見る機会があった。その内容とは介護不足を東南アジアの移民を受け入れ補っていく政策をしているとの内容。日本人が日本人の介護することが当たり前だと思っていた私はその事実に驚愕してしまったのである。私はそれ以降興味をもって調べていくうちにその政策は同じ先進国であり少子高齢化社会が進むイギリスでもおこなっていることが判明した。さらに、そこでは昔生じていた介護福祉不足問題は改善しつつあることを知った。それが日本でも応用できるのではないかと考えたことから、この研究をしようと決意をしたのである。

研究概要

人類の医学が急激に発展し平均寿命が高くなったことや若者の晩婚化、出生率の低下により少子高齢化が進んでいる。このまま進むと2050年には4人に1人が65歳以上となる計算だと言われている。

介護不足は2025年には30万人が不足する見通しであるので、対策が必要である。私はこれに対してロボットや国内育成などさまざまなアプローチがあると思うが、海外移民を受け入れるという形で進めてく。

章立て

- 第一章 日本の少子高齢化の現状

- 第二章 海外移民受け入れという政策

- 第三章 政策提言ー地方移住ー

- 第四章 政策提言ー海外移住ー

第一章 日本の少子高齢化の現状

さて、この章では日本における少子高齢化の具体的な現状を挙げつつ、さらには介護福祉士がなぜ足りないのか、を提示していきたいと思う。

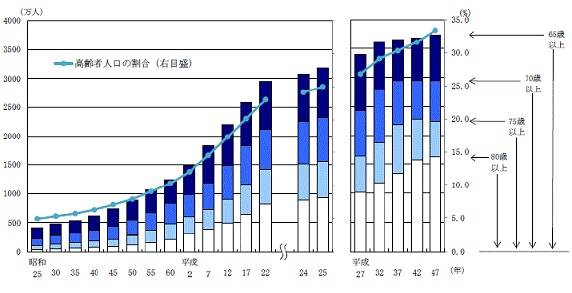

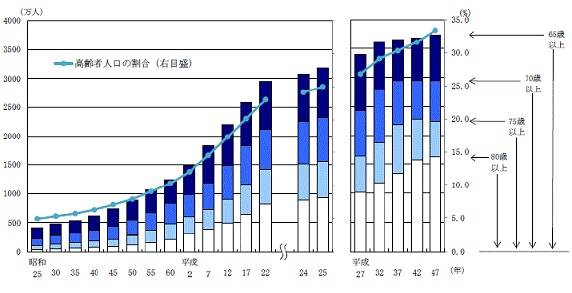

出典:総務省統計局 「高齢者の人口」

上の図を参照してわかるように65歳以上の高齢者は人口は3186万人(2013年9月15日)で、総人口に占める割合は25.0%となった。

年齢階級別にみると、70歳以上人口は2317万人(総人口の18.2%)で、前年と比べ61万人、、75歳以上人口は1560万人(総人口の12.3%)で、43万人、80歳以上人口は930万人(総人口の7.3%)で、38万人、それぞれ増えている。

高齢者人口の総人口に占める割合は、1985年にに10%を超え、2005年には20%を超え、その2013年にに25.0%(要するに総人口の四人に一人が高齢者)となり、急速に高齢化が進んでいる。

推計によると、この割合は今後も上昇を続け、2035年には33.4%となり、3人に1人が高齢者になると見込まれている。

このように近年進んでいく高齢者の増加、さらには労働者の減少にあいまって介護・福祉士が不足、間に合っていない状況となっている。

この限られた労働力の中から、国民のニーズに的確に対応できる質の高い福祉・介護人材を安定的に確保していくことは課題であり、国民生活を支える福祉・介護制度を維持する上で、不可欠の要素であると言える。

福祉・介護分野に従事する方々全体では2005年のデータでは約328万人であり、中で高齢者分野に従事する方々が約197万人と約6割を占めている。ここでさらに今後、約40万人から約60万人の確保が必要となるといった推計がされている。

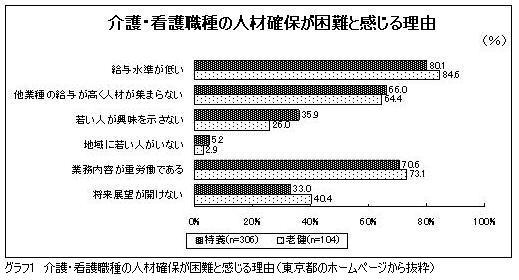

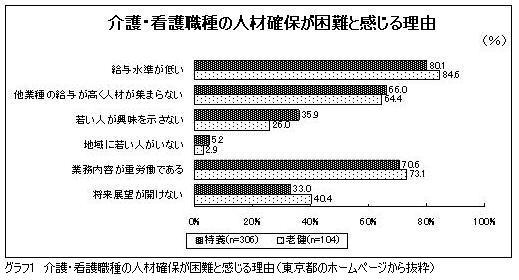

しかしなぜこのような人材確保がうまくいかないのか。下のグラフを見てみよう。

出典:医療介護CBニュース「介護現場で人材不足深刻化」

主には業務が重労働なのにかかわらず給与が低い、この割の合わなさを原因にしているのだと、医療介護専門サイトの記事では述べている。

さらに、介護福祉士国家資格取得者約47万人のうち、実際に福祉・介護分野で従事している方々は約27万人に留まっており、残りの約20万人はいわゆる、”潜在介護福祉士”となっていることが人材の安定した確保の妨げとなっている。

ここで、福祉・介護従事者のもっと具体的なデータを以下に記しながら説明していく。

【固定現金給与額】

平均勤続年数 支給額

福祉施設介護員(男) 4.9年 225万円

〃 (女) 5.2年 204万円

ホームヘルパー(女) 5.1年 207万円

【有効求人倍率】

〔常用〕 〔パート〕

・ 全 国 2.10倍(全職業:0.97倍) 3.48倍(全職業:1.30倍)

・ 東 京 3.52倍(全職業:1.30倍) 6.27倍(全職業:1.95倍)

【入職率・離職率】

介護職員+ホームヘルパー

・入職率 27.4%(全労働者:16.0%)

・離職率 21.6%(全労働者:16.2%)

(平成17年10月のデータ)

有効求人倍率というのは、-求人倍率(きゅうじんばいりつ)とは、経済指標のひとつ。求職者(仕事を探している人)1人あたり何件の求人があるかを示すもので、たとえば求人倍率が 1.0 より高いということは、仕事を探している人の数よりも求人のほうが多いということである(wikipediaから引用)-ということである。一番顕著に見られるところで述べると、東京のパート職では6.27を記録しているところからいかに人材が足りていないかは容易に理解できるはずだ。

さらには意外に入職率が高いようにも思えるが、離職も同様に高い数字であり、さらには先ほど述べた登録だけして従事していない”潜在介護福祉士”を考慮すると、安定して人材を確保できていないことも見られる。

第二章 海外移民労働者受け入れという概念

アベノミクスの三本の矢でもある成長政略、から外国人の大幅な雇用拡大政策を展開する。その流れから日本は海外労働者をどう受け入れるのか考え方が進んでいる。

今現在、外国人を受け入れる方法は4つあるとされる。①日系外国人②技能実習生③高度外国人材④経済連携協定である。一つずつ紹介していきたい。

①日経外国人について

89年の入管法改正により身分にもとづく在留資格によって在留が可能となった。日系人特に目的はなく、来日できる対象者を日系二世,三世に

限定することで,受け入れに関してある程度の人数規制を行おうとした.ま

た,来日する日系人たちも,数年での帰国を前提とした「デカセギ」として考

えていたものが多かったと言われている。、また、在留中の活動に制限がないため、ざまざまな分野で働くことが可能である。

②技能実習生制度について

技能実習制度とは、開発途上国の外国人を日本で最長三年間に限り、研修できる制度である。最長三年間という期間においての雇用関係の下、日本の産業、職業上の技能など修得熟度を図る71種でおこなわれている。2014年度現在の16万人がおり、国籍別では中国、ベトナム、フィリピンが多い。

今後の推移

2014年度に技能実習制度に介護人材を入れる閣議決定したが、2015年度には法案は成立しなかった。

しかし、今後組み込まれる可能性は高いので注目すべきである。

③高度外国人人材

専門的・技術的分野での就労を目的に在留を認める。産業及び国民生活などに与える影響を総合的に考慮して、個々の職種ごとに受け入れを決める。例えば、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教授、投資・運営、法律・会計業務、医療、研究、教育などの特異性が認められて在留資格が認められる。

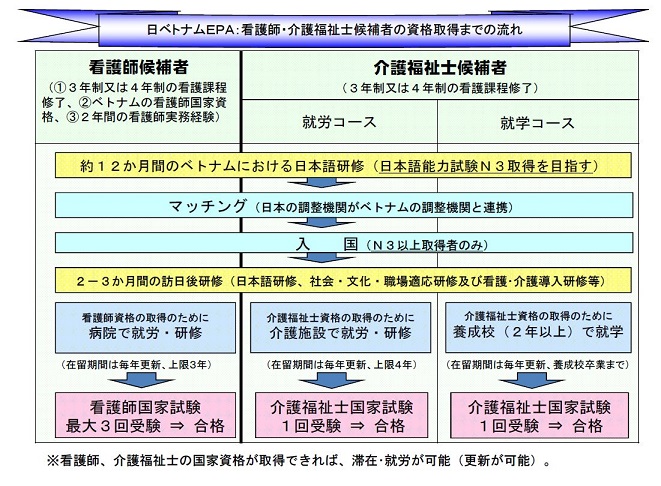

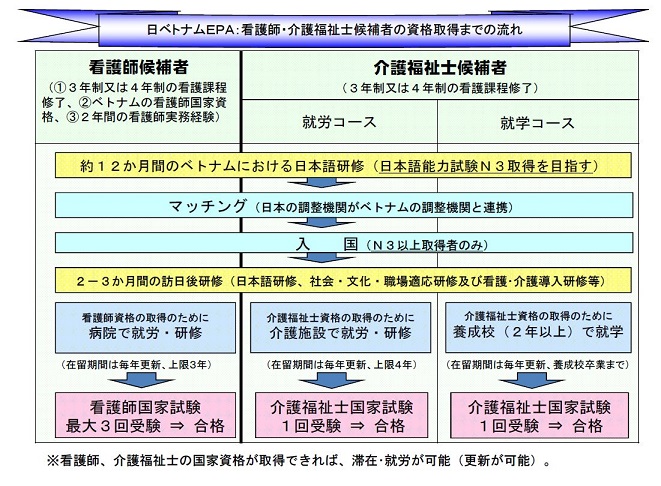

④経済連携協定EPA

EPAとは経済連携協定。自由貿易協定を柱として関税撤廃な

どの通称上の除去だけでなく、締結国間での経済取引の円滑化、経

済制度の調和、サービス・投資・電子商取引などのさまざまな経済

領域での連携強化・協力の促進などをも含めた条約。

EPAは以下のような手順である。

出典:厚生労働省 「インドネシア、フィリピン、ベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて

」

3月28日、36人の外国人「介護福祉士」が誕生した。経済連携協定(EPA)に基づきインドネシアなどから来日している95人が初の国家試験に挑んだ結果である。合格者は今後、日本に永住して仕事を続けることが許される。

外国人受験者の合格率は38パーセントと、日本人を含む全体の合格率64パーセントと比べて低かった。来日から3年で試験に挑んだ彼らには、日本語が壁となったのは明らかだ。とはいえ、厚生労働省も「予想以上」と認める合格率である。

やはり3月に発表された看護師国家試験では、同じくEPAで来日した外国人の合格率は、わずか11パーセントに過ぎなかった。

「予想以上」の合格率には理由がある。今回の介護福祉士の試験では、難しい漢字に平仮名が振られた。そして日本人の合格率も例年より15ポイントほど上がっている。つまり、試験自体の難易度が下がっていたのだ。2009年からEPA枠の外国人が受験している看護師試験では、ほとんど合格者が出ない状況にマスコミなどから批判が相次いだ。介護士までも大半が受験に失敗して強制帰国となれば、送り出し国からも不満が出かねない。そのことを恐れた厚労省が、難易度を操作した可能性が高い。当時から厚労省は、外国人介護士らの受け入れは「労働力不足の解消とは無関係」というスタンスだ。

しかし、日本人の人手不足が深刻化している介護の分野では、外国人介護士を切り札として期待する声も強い。

計画では、当初の2年間でインドネシアとフィリピンからそれぞれ1000人ずつの介護士・看護師を受け入れるはずだった。だが、受け入れ開始から4年が経っても、その数は達成されていない。厚労省の定める条件が余りに厳しく、受け入れに手を上げる介護施設や病院が集まらないからだ。

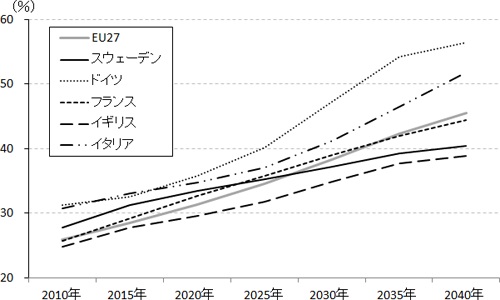

海外の移民介護政策

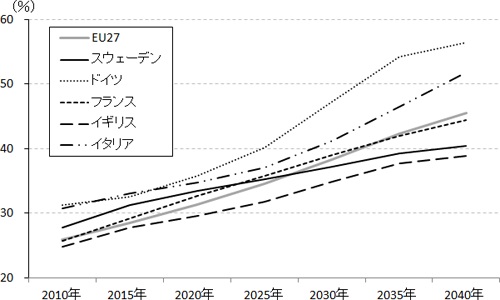

欧州諸国は日本と同じように先進国なので高齢化問題を抱えている。介護分野において共通した課題に直面していたにもかかわらず、各国における介護はそれぞれ独自の発展を遂げたため、各国の制度は多様なものとなっている。拡大を続ける欧州連合(EU)は、人の移動の完全自由化をはじめとして様々な分野で統合の動きが進んでいるものの、介護分野に関しては中心的な位置を占めるような単一のモデルはいまだ存在しない。

調査の結果、各国で状況は異なるものの、いずれの国でも介護福祉労働に従事する外国人・移民は増加傾向にあり、彼らに対する処遇のあり方や国内労働市場に及ぼす影響等が議論の的となっていることが明らかになっている。各国は経済・雇用、及び政治情勢に応じて、受入れの規制や緩和を常に変化させており、自国の労働者とバランスをとりながら政策を進めていることが分かった。

【フランス】

フランスは、2003 年に成立した「移民の抑制、外国人の滞在および国籍取得に関する法律」

により、質の高い移民の受入れについて寛大である一方で、非合法移民

の取締りを厳しくするという「選択的移民政策」をとる方針を明示している。

また、2006 年には「移民及び統合に関する法律」が制定され、10 年以上の滞在を証明で

きる不法滞在者に対する制度が廃止されるなど移民流入の抑制が

進められた。その一方で、同法では「移民選別の促進」が規定されており、高度人材受入れ

が進んでいる。

高度人材向けには、06 年改正により、能力と才能のある外国人を対象に3 年間有効かつ更

新可能な滞在許可証、「能力・才能」滞在許可証が創設されるとともに、「給与所得派遣者」

等の一時滞在許可証が新設された。この取得者は、他の一時滞在許可証よりも有利な条件が

設定されている。また、フランスで高等教育の修士以上の資格を取得した外国人学生について最大6 カ月間の仮滞在が許可されるなど学生に対する優遇措置も拡大している。

また、「ブルーカード」については、2011 年に「移民・統合・国籍に関する法」を定め、国内法を整備した。海外県を含むフランス全土で有効であり、有効期間は雇用契約の期間に応じて1~3 年となっており、「受入・統合契約」(社会統合契約)の締結は不要である。

【ドイツ】

ドイツでもやはり、少子高齢化による将来的な労働力不足と世界経済危機以降の景気回復

期における技能人材不足が課題となっており、その解決策の一つとして高度外国人材の受入

れを促進している。第二次世界大戦後の「低・中技能の外国人労働者の受入れ」から紆余曲

折を経て、2000 年には他の欧州諸国に先駆けて「グリーンカード制度」を導入した。これは

特にIT 技術者不足を補うための政策であったが、05 年に移民法の制定とともに廃止されて

いる。

最近の大きな動きとしては、05 年の「移民法」の制定と、その一環としての「滞在法」

が制定されたことが挙げられる。この新移民法によって高度外国人材の受入れ、滞在許可と

就労許可の手続の統一化(ワンストップガバメント)、社会統合政策の推進などが規定され、

現行制度の基礎が築かれた。高度人材については、09 年「労働移民活用法」が施行され、新諸外国における高度人材を中心とした外国人労働者受入れ政策が始まる。

さらに特筆すべきなのはドイツ語教育である。ドイツ語ができないことによる弊害、それは失業率や中途退学者率が高いことである。ドイツはこのことの対策として統合コースを始める。外国人にドイツ語などを学ぶことを義務付ける。コース内容はドイツ語600時間、信仰の自由、男女同権など、ドイツで尊重されている権利や義務などを学ぶオリエンテーションを45時間という設定である。

日本の地域では、外国人が住みやすい、自治体に受け入れられる地域づくりをしなければならない。そうでないと、たとえ移民が流入しても住みやすくないと帰国してしまうからだ。長期的に労働者数を増やすために必要で、その外国人の住みやすいプランを提案している自治体の例を今から紹介したい。

「愛知県の多文化共生推進プラン」

愛知では、外国人の多様化や永住化傾向が強くなっており、

全体的に多文化共生の担い手として状況に。地域の発展や暮らしやすい社会づくりを目指す計画的に総合的に推進していくためのプランである。

目標:

多文化共生社会の形成による豊かで活力ある地域づくり

施策目標1:誰もが参加する地域づくり

「自らの能力を十分発揮しながら活躍できる環境が整備されている状態」、

「外国人県民も含めた様々な担い手が対等な立場で連携・協働している状態」を目指す。

施策目標2:多文化共生の意識づくり

「外国人県民の人権が尊重され、地域で前向きに受け入れられている状態」を目指す。

施策目標3:誰もが暮らしやすい地域づくり

「外国人県民が自立して、安全で安心して暮らせる地域になっている状態」を目指す。

さらに指針としては以下のようである。

外国人県民の人権保障の推進

多文化共生の地域づくりの推進は、「国際人権規約」、「人種差別撤廃条約」、「日本

国憲法」17などで保障された外国人の人権尊重の趣旨に合致する。

国籍や民族などのちがいにかかわらず、すべての県民の人権が平等に尊重され擁護

されることこそ、平和で幸福な社会をつくる礎となる。

○ 地域の魅力向上と活性化の推進

社会経済活動全般においてグローバル化が進展する中で、世界に開かれた地域づく

りを積極的に推進することによって地域の魅力が高まり、県外や世界の人々に愛知県を

誇ることができる。さらに、海外から有用な人材を招き地域への定着に取り組むことで、

地域社会の活性化がもたらされ、地域産業・経済の振興につながる。

○ 地域のグローバル化の推進

多文化共生の地域づくりの推進により、地域住民の国際感覚や異文化に対する理解

が深まる。地域での異文化交流が進むことで、新たな価値を見出し、新しい豊かな

文化を創造する機会も増える。さらに、国際的に活躍できるグローバルな人材をより多

く輩出することにつながりが増える。

○ 安全で安心なまちづくりの推進

外国人県民に日本の法令や生活習慣などに対する理解を促すとともに、交通事故や

犯罪などの被害に遭わないように情報の提供を行ったり、生活環境を整備することによ

り、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりの推進につながる。

○ すべての人に暮らしやすいまちづくりの推進

多文化共生の地域づくりの推進は、言語や文化、能力など様々な特性やちがいを認

め合い、すべての人に配慮した暮らしやすいまちづくりの推進につながる。

さらに、多文化共生推進主体の連携・協働の強化のために様々な団体が関与している

○ 県関係部署・機関

多文化共生の推進を所管する専門部署である多文化共生

推進室が中心となって取り組んでい、多文化共生の課題は多岐にわたることから、

県関係部署・機関の横断的な連携をより緊密に行いながら、施策を推進している。

○ NPOなどの団体

、行政内だけでなく、多文化共生に取り

組んでいる NPO などの団体にも必要である。そのため、多文化共生分野の NPO と多文化共

生以外の分野の NPO との連携を図っている。

○ 自治体間

外国人が多数居住している自治体は共通の課題を抱えているため、広い視野での施策展開をし

て課題解決に取り組むことも効果的である。そこで、7県(愛知県、群馬県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県)と名古屋市で「多文化共生推進協議会」を設置して活動している。

【政策提言にあたって】

しかしここまで海外移民受け入れという政策を見てきたが実際のところ効能が少ないと考えられている。

その理由としては三つある。

一つ目に合格率が極めて低いということだ。候補者の初回の受験となった第24回介護福祉士国家試験て?は、受験した 95名の候補者のうち36名か?合格した。(合格率37.9 %)これは一般的な合格率より極めて低い。

二つ目は、国家試験を合格しても母国に帰国してしまう例が多発していること。

三つ目は、島国であるという日本の特徴から移民に対する環境が整えられていないということ。

以上のことから様々な問題が内包し、効果が現れてくるのには長期的であると考えた。

ここでは自治体、国からの目線で行ってしまっていたので、上記の動機でも述べたが今後私たちの世代にも関係していく問題であると考え、被介護者としてどのような制度を実現していたいかを改めて考察した。ここで選択肢の幅少ないことも一つの問題だと考えた。ある種東京に住んでいる人はそこで介護を受ける術しか残っておらず、介護士が不足している中で適切なケアを受けられるか不安であるだろう。私はこの少ない選択肢を拡充することを目指す。選択肢が広がったことで、被介護者が分散され結果的に介護不足につながると考えたからだ。選択肢の一つとしての「移住」を地方と海外の視点から論じていく。

第三章 政策提言ー地方移住ー

【地方移住の現状】

民間有識者による「日本創成会議」(座長は増田寛也・元総務相)が東京圏から地方都市への高齢者の移住を勧める提言を行った。名付けて「東京圏高齢化危機回避戦略」。「東京経済新聞」の記事によると、この提言への賛否は、賛成が52.2%で、反対の47.8%であり、一定の関心を得ていることが分かる。

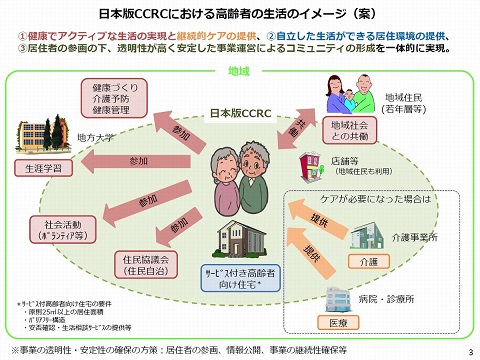

【CCRC構想】

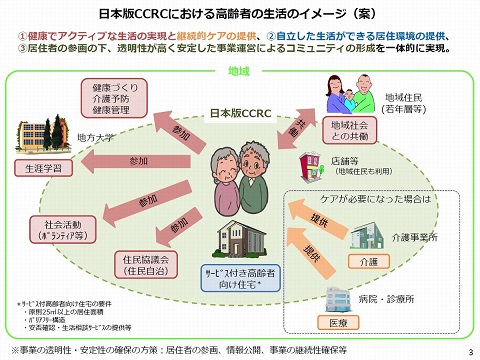

CCRC構想とは、「東京圏をはじめとする高齢者が、自らの希望に応じて地方に移り住み、地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療介護が必要な時には継続的なケアを受けることができるような地域づくり」を目指すもの。

【アメリカの事例】

米国の 65 歳以上人口は 2013 年て?約4310万人。総人口の約13.7%を占める。

米国の高齢者か?長期的な医療・介護ケアを必要とする場合、自宅て?のケアの他に、施設や住宅系サーヒ?スの利用か?考えられる。ます?、日常生活動作(ADL)11 て?の支援か?提供される施設としてアシステット?リヒ?ンク?(assisted living; AL)か?あるさらに高度の医療・介護ケアか?必要な場合は、ナーシンク?施設(skilled nursing facility; SNF)への入居か?可能。

CCRCは介護ケアや日常生活補助を必要とせす?自立した生活を行うインテ?ヘ?ンテ?ント・リヒ?ンク?(independent living; IL)を中心に,ALとSNFか?同一敷地内か近隣に設置される。入居者は、ます?ILに入居して生活する。たとえ高齢者のケアニース?か?変化したとしても、可能な限りそれまて?住んて?いた場所て?生活を継続することを可能にできるのだ。

運営主体としては,非営利団体か?約8割, 営利企業か?約 2割で、約半数か?宗教組織との関連性を持っている。また、約45%のCCRC入居者か?学士以上の学位を持っている。これは米国の高齢者全体の大学卒業率か?20%て?あるのと比較するとかなり高学歴な傾向にあるが分かる。

所得水準についても入居者の多くか?中位層から上位層て?ある。65 歳以上 全体の中位収入は,男性て? 27,612 ト?ル、女性て?16,040ト?ルて?ある。

日本との違いを述べるとするなら、米ではどちらかというと、様々な民間主体か?それそ?れ独自の経営判断にもとつ?いて展開している高齢者向け産業。日本版は、国と自治体か?主導する「地域政策」て? あり東京から地方への高齢者の移住や地方て?の産業振興に重点か?置かれている。また、公的介護保険の有無など環境面も大きく異なる。それにより米は富裕層むけでは、日本版ではそうではないのだ。

都心の例

郊外の例

出典:松井孝太・杏林大学杏林CCRC研究所 「米国における

継続的ケア付高齢者コミュニティ(CCRC)の現状と課題」

【日本での場合】

日本では、2014年 12 月 27 日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいて、高齢者が健康なときから移住して(希望制)、自立した社会生活を継続的に営める「日本版 CCRC」の導入に向けて、翌年2月から「日本版 CCRC 構想有識者会議」が開催された。

日本版CCRC構想は、「東京圏をはし?めとする高齢者か?、自らの希望に応し?て地方に移り住み、地域社会において健康て?アクティフ?な生活を送るとともに、医療介護か?必要な時には継続的なケアを受けることか?て?きるような地域つ?くり」を目指すものて?ある。

本構想の意義としては、1高齢者の希望の実現、2地方へのひとの流れの推進、 3東京圏の高齢化問題への対応、の3つの点か?あけ?られる。

また、CCRC構想は従来の日本の高齢者施設と異なっている点がある。

一つ目に従来の高齢者施設等は、要介護状態になってから入所するのが通常であるが、CCRC構想では、健康な段階から入居し、できる限り健康長寿を目指すことを基本としている。

二つ目に従来の施設等では、あくまでもサービスの受け手として「受け身的な存在」であった高齢者が、CCRC構想においては、地域の仕事や社会活動、生涯学習などの活動に積極的に参加する「主体的な存在」として活動することを目指す。

三つ目に、従来の施設等では、高齢者だけで居住しており、地域社会や子どもや若者などとの交流は限られているが、CCRC構想は、高齢者が地域社会に溶け込み、地元住民や子ども・若者などの多世代と交流・共働する「オープン型」の居住が基本となる。

出典:生涯活躍のまち会議資料

【静岡の事例】

杉並区は提言よりも早く、全国に先駆けて10年度から自治体間連携で特別養護老人ホームの整備を進めている。静岡県や同県南伊豆町と連携し、町有地に100床の特養を整備する計画。開設は18年1月ごろを予定している。15年3月に区と町、静岡県の3者で施設概要などについて覚書を締結し、5月から運営事業者の公募を開始した。計画を進めるために区は、特養入居待機者のうち優先度の高い人に、南伊豆町の特養が開所したら入所を希望するか質問し、ニーズを探った。回答者814人のうち、「すぐにも入居を希望」が101人、「検討する」が171人いた。

第四章 政策提言ー海外移住ー

【CCRC構想を海外を拠点をして行う】

まず初めに制度が全く整えられていないため、海外移住の事例がないことを述べておく。そのためこの章は私個人のアイデアベースの提案になることをご了承いただきたい。

さて、端的には前章で述べたCCRC構想の施設を海外で構築する。海外というのは医療大国で距離も近いなどの利点がある東南アジア諸国を想定している。

【生活形態】

医療介護アクティビティを一貫して行う。日本人の住民が多く住むコミュニティを形成する。自国の教育を受けた現地介護福祉士を配置。他言語でのトラブルが考えられるので、 現地の長は日本語が話せる日本人を置く。

【資金調達】

東京都と静岡間の提携とは比べられないほど規模の大きいもので現実的に難しいことかもしれない。

しかし、1現地の人材を使う事により、現地の就業率が改善。2見舞いを含め、人の往来が多くなり現地の交通・観光・宿泊業が盛んになる。この二点から得られるような効果を得ることができる。

また東南アジア諸国はEPAなど介護医療分野で積極的な姿勢を示し続けているので可能性は少なくないとは思えない。

さらにコミュニティを形成するためには、日本人が相当数必要である。前章の杉並区の数だけでは足りないと想定されるので東京都、または国単位での提携になる。まず先行例として進んで東京都が取り組み、段階的に浸透させ、確実なモデルケース形成を目指す。

【メリット】

貨幣価値の違いにより少ない金額で人手をかけた介護を受けることができる。さらに生活費も少なく自国に滞在している時よりも裕福な暮らしができる。また、外国人受入問題を考えなくてもいい。

介護にかかる費用を海外で安く済ませる為、予算に余裕が生まれ、介護職の給与の底上げが出来ることなどが考えられる。

また、移住するのは難しいと思うかもしれないが、移住の場合は退職者を対象にした「リタイアメント査証(退職者ビザ)」を利用する方法がある。リタイアメント査証は年金受給者などの退職者を主対象にした「長期滞在査証」さらに、年金も受け取ることが可能だ。老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金についても、海外で受け取れる。

実際に一つ事例を挙げるとするならばフィリピンのラグナ州である。

外国人向けに介護施設ローズプリンセスホームが存在する。

約30名のフィリピン人介護士による24時間体制の高齢者介護が実践され、日本人も共に生活をしている。要介護者が11名(日本人4名・フィリピン人7名)介護を必要としない元気な日本人高齢者が約15名、施設の一部屋を購入して年に数回来比される方が30名ほど居住する。

【終わりに】

以上少々まとまりのない論を展開していてきたが、CCRC構想を通して海外地方移住を促進をする提言を行ってきた。

被介護者にとって選択肢の幅があるということは老後の不安を軽減し楽しみを増幅させる効能がある。また、被介護者の分散により、介護福祉士の負担が軽減し、結果的に介護福祉士不足の解消につながる好循環を生むことができる。この被介護者、介護福祉士双方にとって利点がある社会が我々が目指すべき形ではないかと感じる。

参考文献

Last Update: 2017/2/6

c 2014 Matsutani Takuya. All rights reserved.