その中で高齢者の就労意欲は生涯現役を志向する傾向が増えつつあるが、実態としてはシルバー人材センターの利用率やボランティアの参加率の低迷といった状況があり、現代の高齢者のニーズに合っているとはいえない。

このような問題に対処するためには行政の力だけに頼るというのはもはや不可能であり、NPOや企業が、今まで行政が担っていた地域課題をソーシャルビジネスとして参画することで新たな雇用を生み出すことの可能性や、定年後に企業から住んでいる地域にスムーズに移行できるシステムを、先進的な取り組みをしている地域の事例研究を通して政策提言していく。

定年が間近に迫る両親の話や近隣で同年代の方の様子を見聞きする中で、今の日本において定年を迎えたからといって、年金収入の減少や親の介護、晩婚化による子供への学費の支えの遅れといった、まだまだお金のかかる現状がある中で、定年後は仕事をまったくしない生活をおくるわけにはいかない現状を痛感している。

また、私がたびたび出席している地元の町内自治体の集会やアルバイトにおけるアクティブシニアとの関わりの中で、定年したといえどもまだまだ体力やスキルがあり、家に閉じこもっていてもすることがないため、現役時代と変わらず活動を続けたいといった話をよく聞くようになった。

さらに、この問題は当事者である高齢者のみならず、若者世代である我々の将来の問題としても受け止めなければならないので、定年を迎えた後の雇用をいかに増やし、体力もスキルもある高齢者をいかに地域に回帰させるか、活躍の場を広げるのか、そして高齢者と仕事をどうマッチングさせていくのかを、その後の生きがいや地域産業の活性化などに関連づけて研究していきたい。

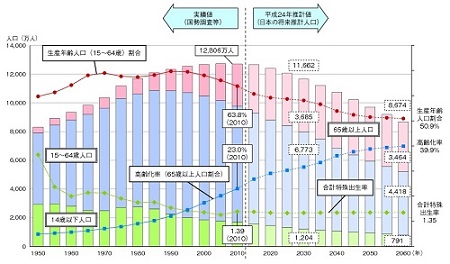

2-1 高齢化の進展

日本の人口について、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」における出生中位推計を基に見ると、総人口は、2030年は1億1,662万人、2048年には9,913万人となり1億人を割ってしまう。2060年には8,674万人になると見込まれている。また、生産年齢人口(15〜64歳の人口)は2010年の63.8%から減少し、2017年には60%台を割った後、2060年には50.9%とおよそ半分になるのに対し、高齢人口(65歳以上の人口)は、2010年の2,948万人から、団塊の世代及び第二次ベビーブーム世代が高齢人口に加わる2042年に3,878万人とピークを迎え、その後は減少に転じ、2060年には3,464万人となるとされる。そのため、高齢化率(高齢人口の総人口に対する割合)は2010年の23.0%から、2013年には25.1%で4人に1人を上回り、50年後の2060年には39.9%、すなわち2.5人に1人が65歳以上となることが見込まれる。

また高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正によって,2013 年からは希望者全員の65 歳までの雇用が義務化されたことで、働くシニアが益々増えることが予測される。しかし、多くの業種において,国内市場の拡大の余地は限られている、もしくは縮小可能性が高いと予想されている中で、大企業だけがシニア雇用の受け皿になり続けることは困難である。

このように、我が国は今後人口減少と少子高齢化の急速な進展が現実のものとなり、この中で新たな経済成長に向けた取組みが不可欠であるといえる。

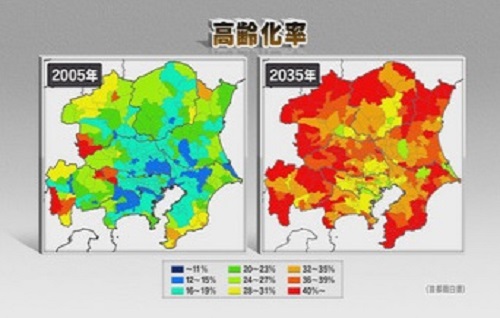

2-2 大都市近郊部の急速な高齢化

図2 NHK「時事公論」(2013/02/05)より引用

図3 ダイヤモンドオンライン 2013年4月2日より引用

「高齢化問題」と聞くと、思い浮かべるのは若者の少ない地方都市を想像されると思われる。しかし実はここ東京を中心とした首都圏が今後急速に進行していくのである。なぜなら2020 年以降は首都圏も高齢化率が 26%を超え、急激な高齢化局面に突入し、若者流入が依然続くとしても、団塊の世代をはじめ首都圏在住者が大量に高齢期を迎えるからである。これに対して地方の多くは高齢化率が徐々にスピードダウンし、最後はピークを迎えて安定化する。例えば、2000 年時点で最も高齢化が進んでいた島根県は、既に 33%近い高齢化率であるが、2040 年代に 40%近くに達した後は概ね横ばいとなる。 全体的には、2050 年代になると首都圏も地方圏もほぼ同じ水準となる。

高齢化の進展では、特に 75 歳以上の後期高齢者の増加が著しく、日本全体では後期高齢者は2015年の 1646万人から、団塊世代が後期高齢者に達する 2025年には2179 万人へと 533 万人増大する。このうち、首都圏は 2015 年の 397 万人が 2025 年には 572 万人へと、175 万人増加することが見込まれ、東京圏の増加数は、全国の増加数の1/3を占めることになる。

首都圏内の状況を見てみると2000 年までは高齢化率は東京都が最も高かったが、 2010 年以降は逆に千葉、埼玉、神奈川県の方が高くなり始め、2025 年の高齢化率は、 千葉県 30.0%、埼玉県 28.4%、神奈川県 27.2%に対して、東京都は 25.2%となることが見込まれている。

後期高齢者数についても同様の動きが見られる。2015 年から 2025 年の後期高齢者 数の動きを見ると、最も増加率が高いのが埼玉県(54%増)、次いで千葉県(51%増)、 神奈川県(46%増)であるのに対して、東京都は 34%増と周辺県より低い増加率となっている。また、東京都の中でも、都下の市町村部は 40%増であるのに対して、都区部は 32%増にとどまっている。

また、図3では65歳以上の人口増加率が高かった都道府県上位のランキングが示されており、1位の沖縄以外は日本の各大都市とその周囲の県で満たされており、先に述べた大都市県における急速な高齢化の進行が裏付けられている。そのため、2030 年代に向けて特にホワイトカラーの退職者が増えることが予見される。

2-3 高齢者の健康と就労意欲

2-3-1 健康寿命の増進

健康寿命について、平成13年と平成22年を比べると、男性は69.4年から70.42年へと1.02年、女性は72.65年から73.62年と0.97年延びている。一方、平均寿命をみると、同期間で男性は78.07年から79.55年へと1.48年、女性は84.93年から89.30年へと1.37年延びている。

また、国立・社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口によると、平成25年から34年にかけて、平均寿命は男性では80.09年から81.15年へと1.06年、女性では86.8年から87.87年へと1.07年とさらに伸びることが予想される。

今後、こうした平均寿命の延伸とともに、健康な期間だけではなく、不健康な期間も伸びることが予想される。国民の健康づくりの一層の推進を図り、平均寿命の延び以上に健康寿命を延ばすことは、個人の生活の質の低下を防ぐ観点からも、社会的負担を軽減する観点からも重要であるといえる。

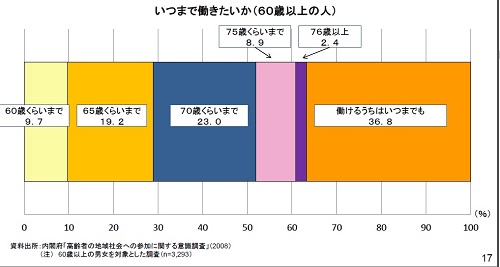

2-3-2 生涯現役志向の強さと実態

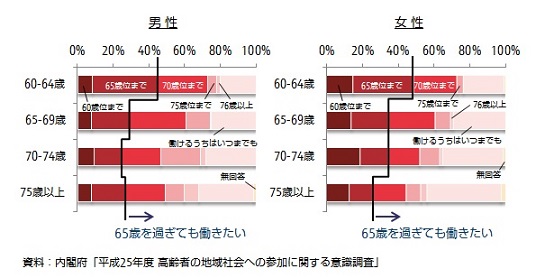

図4 平成22年「高齢者の雇用、就業の実態に関する調査」より引用

図4で示されている通り、現在働いている人または現在働いていないが就労を希望している人に対し、何歳まで働きたいかについて尋ねたところ、「働けるうちはいつまでも(31.2%)」が最も多く、「65歳くらいまで(25.7%)、「60歳くらいまで(18.5%)」と続いており、7割以上の人々が70歳以上、36%の人々が元気なうちはいつまでも働きたいという、いわゆる生涯現役の志向が強く表れている。

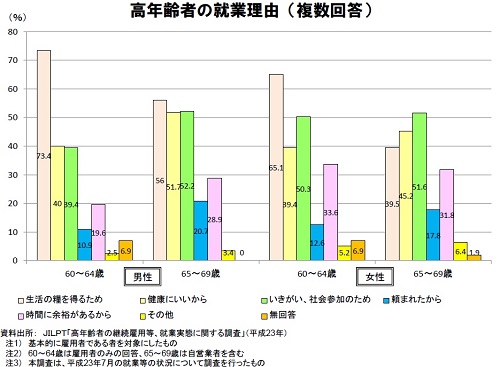

図5 厚生労働省「自治体も関与した高齢者の就労支援の 取組状況と今後の展望について 」より引用

年齢別に見ると、「経済上の理由」は男女ともに年齢階級が高くなるほどその割合は減少する一方、「健康上の理由」及び「頼まれたから」は、年齢階級が高くなるほどそれぞれ割合が男女ともに増加している。「いきがい、社会参加」及び「時間に余裕」は、男性では年齢階級が高くなるほどその割合が増加しているが、女性では相対的に横ばいに近い。このことから、定年を迎えた高齢者にとって、年代的に言えば必ずしも経済的な対価を求めるのではなく、健康増進を含めた生きがいや、社会参加につながる活動の場を増やすことが肝要であるといえる。

図6 倉重 佳代子(2015)「シニアの就労を活性化する人材マッチングの“3つの工夫“」富士通総研株式会社 より引用

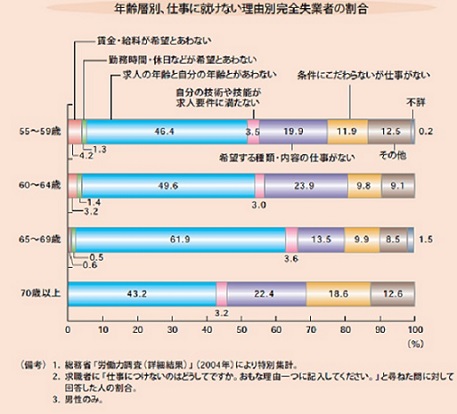

図7 高齢者の就業:意識と現実-内閣府より引用

しかし図6のように働き続けたいシニアが多い一方で、シニアの就業率はそれほどには高くない。60歳代では年々上昇傾向にあるものの、男性でも65-69歳で5割、70歳以上では2割にとどまっている。こうした背景には何があるのだろうか。求職中の高齢者に仕事に就けなかった理由を尋ねたところ、男性では年齢層が上がるにつれ、「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」と回答する割合が増加している(図7)。特に、60〜64歳の49.6%、65〜69歳の61.9%が再就職できなかった理由として「年齢があわない」を挙げており、採用・募集時の年齢制限が高齢者の就業機会を狭めていることがうかがえる。また、就業を希望していても求職活動を行っていない男性にその理由を聞いてみると、60〜64歳では、「探したが見つからなかった」が16.1%、「希望する仕事がありそうにない」 が15.8%で、合わせて3割以上が就職環境の厳しさから求職活動をあきらめている。65〜69歳においても、やはり3割程度が同様の理由で求職活動をあきらめている。

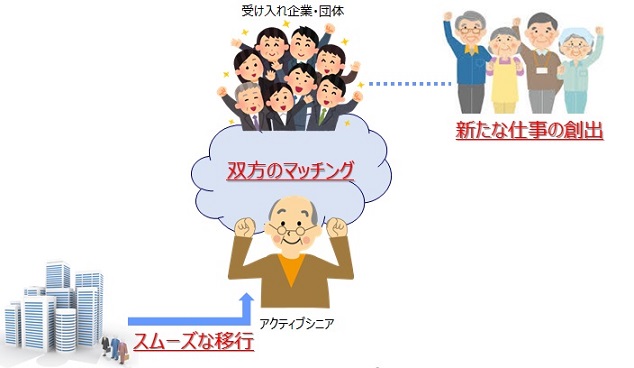

図8 筆者作成

以上を踏まえて政策提言の方針を示すと、図8のように①企業人から地域人へのスムーズな移行②求職シニアと求人企業・団体とのマッチング③さらなる雇用の創出といった3つの要素からなるスキームを効果的に回す必要があると考えた。

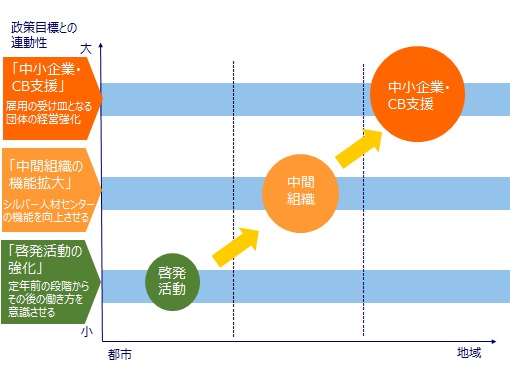

図9 筆者作成

より詳細にしたものが図9である。まず、啓発活動の強化として定年前の段階から定年後の働きかたを強く意識づけさせる必要がある。そのためにありふれたセミナーに終始するセミナーではなく、実践的な働きの場を経験させることで早いうちから能力の棚卸しや、準備に向けてのマインドセットを促す。

次に、新中間組織の機能拡大として既存のシルバー人材センターを主体とし、高齢者の多様なニーズ合わせた職種を開拓し、適切にマッチングできる仕組みを整える。最後に、中小企業。コミュニティビジネス支援として、雇用の受け皿にとなる団体の経営強化を行っていく。これは、受け皿となりうる団体を、中小企業とコミュニティビジネスとターゲティングし(詳細は後述)それらの経営強化を行うことで雇用創出を狙う。

3-1 退職シニアのニーズ

図10 高齢者の就業:意識と現実-内閣府より引用

図10の左図は、定年あるいは退職に備えて「準備した」こと、「やっておけばよかった」ことの調査である。ここで注目したのが、「準備した」ことに対して「やっておけばよかった」ことの比率の上回りが大きい項目である。それが「公的な資格の取得」、「定年後も生かせる専門的な技術の習得」、「定年後の生活設計のために講習や研修」、「再就職のための人材銀行・人材派遣会社に登録」であった。ここから退職シニアは、退職した後になって能力開発の重要性に気付く人が多いことがわかる。

また、右図は退職まで会社に「やってほしかったこと」、会社が「やってくれたこと」の調査である。ここでも「やってほしかったこと」が「やってくれたこと」を大きく上回る項目に着目してみた。そうすると「定年後の様々な働き方の実施」、「独立開業のための何らかの援助」、「退職後の生活設計のための講習や研修の機会、相談室の設置」、「退職後、他社に移っても役に立つような知識・技術の習得支援」であった。ここからは退職シニアにとっての就業関連や生活支援の補助を期待していることが明らかとなった。

ここまで考えてきて、この現状は何の準備もせずに就職活動の解禁日を迎えてしまうような就活生の様子とそう大差ないと感じられた。そうすると彼らにとって必要な施策としてセミナーのような当たり障りのない啓発活動よりも、半ば強制的に今後の生活を直視させられる実践型の施策が有効なのではないかと考えた。つまり「シニアインターンシップ」の普及によって第2の就活市場を作り出すのである。

3-2 株式会社マイスター60

【概要】

シニア社員の下がりがちなモチベーションをもう一度高め、戦力化することはもちろん、より広い視野を持って、高齢社会の中に活躍の場を自らの判断で見出せる力をつけてもらえる機会としてインターンシップの提供を始めている。

【内容】

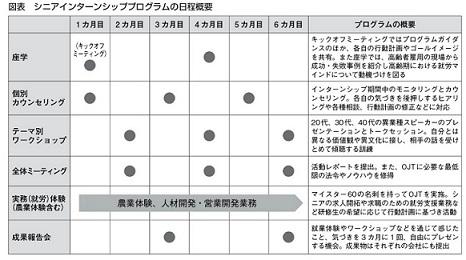

図11 啓発誌『エルダー2月号』、2015年2月号より引用

就業体験として、一般的なインターンのように派遣先企業で働くのではなく、マイスター60で実際に働くことになる。「高齢者会社」であるマイスター60は、高齢者の就業支援などを行っており、そうした現場に営業として帯同することで、シニアの就労市場というものが見えるプログラムとなっている。それによって、ひとつの企業に属し、外の世界をあまり見て来なかった人に対して、シニア市場における自身の価値を肌感覚で感じられる。

シニアで転職となるとどうしても、年収は大幅に下がりがちであるが、そうした現実をしっかりと認識してもらうことで、意識変革につながることを狙っている。同様の狙いで、ロールプレイングも行い、その際、学歴や肩書は一切出さず、あくまで一人の人間として、コミュニケーションしてもらうようにすることで素の自分を出し、そこでどんな魅力が出せるのかが問われる体験をしてもらう。

【考察】

特徴的だと感じたことは、シニアに対して在籍企業にとらわれず、より広い視野をもって活躍の場を「自分の判断」で見つけられる機会になっていることで、誰かに教え諭されるのではなくて自分で余生を生きる道に気がつけるプログラムとなっている。またそうしたプログラムは、従来の自分の能力やこれまでの経歴を書かせて不安を煽るような「たそがれ研修」ではなく自らを奮い立たせる、ポジティブなスタンスをとっていることが印象的であった。

3-3 多摩信用金庫

【概要】

地域に根差した金融機関として、「多摩CBネットワーク」を結成しており、ひとつひとつの各地に点在するコミュニティビジネスのプラットフォームとして運営に協力することを通して、地域版シニアインターンシップ構想を掲げており、その経験を積むために自社でスモールスタートを行っている。

【内容】

受け入れ先を探し、新入社員から中堅、50再前後のベテランまで辞意元NPOや中小企業などで就労を経験させている。また今後はベテラン社員の比率を増やしたり、ハローワークや東京しごとセンター多摩など、公的機関を巻き込んでいったりすることも検討している。

【考察】

信用金庫の同士の合併や減少が続く中で、地元中小企業やNPOとのパイプを持ち、コネクションだけでなく金銭面からも中間組織となりうる信用金庫をはじめとする地域金融機関の新しい存在価値を感じた。

3-4 シニアインターン

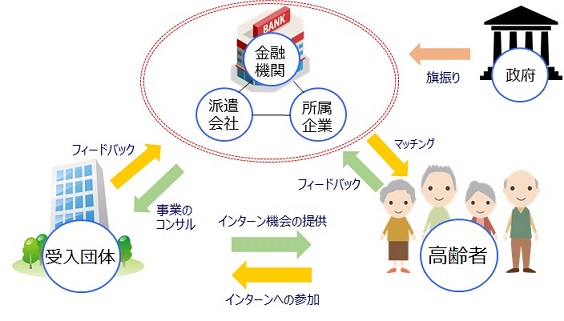

図12筆者作成

上記の例から地域版シニアインターンシップ制度は、人材を送り出す大手企業にとっても従業員の意識改革などの面でメリットがあるはずである。図12に示したようなスキームで、地元の団体・組織と大手企業の間にあって積極的にコーディネーターの立場を担うことができそうな地域金融機関が中心となって、国の旗振りによって人材紹介のノウハウをもつ人材派遣企業と経団連所属企業が連携し、シニア世代の能力・意欲向上に資する施策を導入していくべきである。

4-1 シルバー人材センターとは

自治体による高齢者の再就職支援と聞いてまず思い浮かぶものは「シルバー人材センター」だと思われる。よってまずはその立ち位置を確認したい。

シルバー人材センター(センター)とは「自主・自立、共働・共助」を理念とし、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に、地域社会の活性化に貢献する組織である。また、原則として市(区)町村単位に置かれており、基本的に都道府県知事の許可を受けた社団法人で、それぞれが独立した運営をしている。

センターは、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた 「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業(その他の軽易な就業とは特別な知識、技能を必要とする就業)」 を提供するともに、ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、 高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献している。(全国シルバー人材センター事業協会HPより抜粋)

4-1-2 センターの活動内容

請け負う主な仕事の例として

4-1-3 センターの現状と実態

図13 「ジーニアス株式会社」より引用

シルバー人材センターは、昭和55年(1980年)以来、着々と会員数を伸ばしてきたが、平成16年(2004 年)以降は会員数の減少が顕著となり図13をみても平成 16 年の 772197人をピークに平成24年には743969人まで減っている。高齢者の人口は増え続けているにも関わらず、登録会員数が減少しているというのはシルバー人材センターがうまく機能していないことの証左であり、現代の高齢者のニーズに合っていないことがわかる。

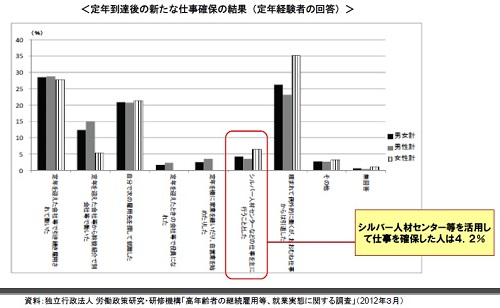

図14 独立行政法人労働政策研究・研修機構「団塊世代の就業生活ビジョン調査結果」より引用

また、定年後の新たな仕事確保の結果の調査によると、シルバー人材センターを活用したケースがたった4.2%と非常に少ない。このことからもアクティブシニアのニーズとシルバー人材センターの受注する仕事とのミスマッチが起きているといえる。

それでは、いったいどんな仕事をシルバー人材センターは請け負っているのだろうか。2011年のセンター受注件数の割合を職群別に見ると,一般作業群(除草,草刈,伐採,屋内外清掃等)50.6%,技能群(剪定,襖・障子張替,再生自転車等)23.7%,管理群(駐車場・駐輪場管理,施設管理等)12.5%,サービス群(福祉,家事援助サービス等)6.9%,技術群(自動車運転,まなび教室等)4.9%,事務整理群(宛名書き,賞状書き等)1.2%,折衝外交群(配達等)0.2%となっている。

また、この会員数減少や利用率の低下の背景に、企業に65歳までの雇用延長が義務付けられたことや、サラリーマンをはじめとしたホワイトカラー層の高齢者の増加による仕事のミスマッチが生まれたことにある。この改善のために、ホワイトカラーの仕事を増やせばよいのではと思われるかもしれないが、そもそもセンターの事業は「自主・自立、共働・共助」の理念のもとに作られた組織であり、営利目的ではないため、そのような職種の受注は難しくかつ若者との仕事の奪い合いもあり、非常に改善は非常に難しいと思われ、今後のシルバー人材センターには別の役割を求めなければならないといった現状がある

そういった中でのソリューションとして考えられるのが、一般的な公的機関のハローワークや民間の転職紹介などで行われる直接雇用契約ではなく、仲介者が人材を雇用することで受け入れ企業側の人材リスクを軽減する形である。いわゆる人材派遣や業務委託型の契約である。その利点として人材派遣の形にすることで、派遣先企業の指揮命令下で仕事をさせることが可能になるため、高齢者の扱いに関する裁量が大きくなり、企業も受け入れやすく点がある。

また、一旦退職したシニアには、それぞれの体力や能力、家庭環境、趣味・嗜好により、それぞれのワークライフバランスがある。また、年金を受け取りながら働くには収入の限度額もある。そうした事情を考慮する一方で、発注元に一定品質・納期の仕事を保証するには、数多くのシニアに登録してもらい、様々な仕事と柔軟に結びつけていくワークシェアリングとして複数のシニアが時間や仕事内容を分担しながら1つの仕事をこなす仕組みもある。以下で自治体や法人による事例を見ていきたい。

4-2 千葉県柏市豊四季台団地

【概要】

千葉県柏市は東京に通う会社員たちのベッドタウンとして発展してきた。その中で、ここ豊四季台団地は、JR柏駅の西側、徒歩約12〜20分に位置する旧公団開発の大規模賃貸団地(管理開始昭和39年)であり、昭和30年代後半より急激に人口を増やしてきたのであるが、現在は居住者の高齢化率が40%と、周辺地域が22%であることに比べると、大変高齢化の進行が著しく、都市の高齢化における「課題先進都市」であるといえる。

そこでここに、柏市、東京大学の高齢社会総合研究機構、UR都市機構の三者が連携したプロジェクトが発足し、高齢者の生きがいを図りながら、その活力を、地域の課題解決などを通して社会に活かす仕組み作りを狙う、「生きがい就労」の実現を目指し始めた。

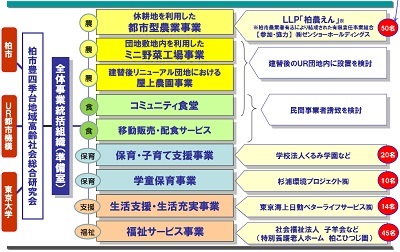

図15 厚生労働省「自治体も関与した高齢者の就労支援の 取組状況と今後の展望について 」より引用

【内容】

具体的なシステムとしては、事前に就業セミナーを開講し、業務の内容や求められる人材の説明などによって参加者の理解を促し、その後身体検査や職場体験を通して、図15のような「農」「食」「保育」「生活支援・福祉」の4つの側面からなる、10種類の就労モデルを設置し、それぞれに企業や様々な団体と結びつけることによって事業運営をしており、そこに高齢者がある程度の賃金をもらって働けるようになっている。また、ここではワークシェアリングやジョブコーチの活用や、iPadによる勤怠管理の実施やパワースーツの導入など、最新のテクノロジーも駆使して高齢者の就業をサポートしている。

【考察】

高齢者の雇用拡大・セカンドライフの生きがい創造に向けては、それをコーディネートする「中間組織」の存在及び機能が鍵を握る。特に柏市豊四季台団地の事例では就労にとどまらないシニアの「セカンドライフ」そのものを支援していく方針が伺えた。また地域内事業の多様さが雇用の創出にもなるため、地域課題や資源の把握を常にしておく必要性を感じ、またその課題解決の背景には各事業者の協力があったことが大きいため、市のバックアップが不可欠。そのため今後の高齢者の雇用拡大及び生きがい支援をはかっていくには、自治体が関与した

より総合的な「中間組織」=セカンドライフ就労支援組織づくりが求められる。

4-3 滋賀県シルバー人材センター連合会

【概要】

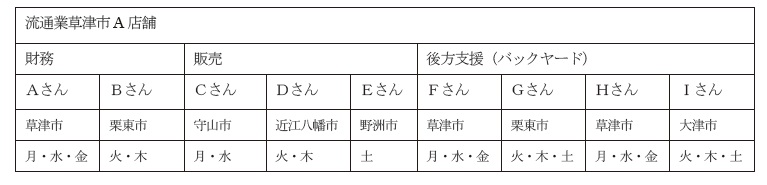

一般的にシルバー人材センターは請負・委任を主とするが、これと人材派遣(2005年の制度改正により届出制となった)を使い分けながら事業を拡大しているセンターもある。それが滋賀県シルバー人材センター連合会である。事務局は京阪エリアからの便が良いJR大津駅徒歩10分。対象者は2013年度末現在で13市6町、会員数1万1958人からなる。

【内容】

①全県データベースを活用した広域斡旋

データベースを用い、積極的に他の市域まで仕事の斡旋先を探す手法を取り入れることで区域を越えた契約件数は2件から48件と24倍を達成している。ちなみにシルバー人材センターの職業紹介範囲はそのセンターのある市内に限るケースがほとんどであるが、それには法的な制限はない。

②チームマッチング

図16 長島一由(2014)「シルバー人材センターの現状と課題」、リクルートワークス株式会社より引用

図16のように滋賀県では一つの求人を複数人のチームで請け負うチームマッチングにも取り組んでいることで就業率の向上につなげている。つまり時間・スキル・働く場所など働き方が制約された者同士をクラウドで結びつけ、1人の人材として成立させて派遣を行うことで働き手と企業双方のニーズに応えている。

③各市による仕事創出

県だけではなく、各市もそれぞれ新しい仕事の創出へ動いており、登録者が働く場を作り出している。例えば甲賀市では、剪定した枝葉からできた堆肥を利用し、休耕田を開墾して地元名産のかんぴょうの栽培を展開するバリューチェーンにおいて新たな仕事を作り出すとともに、伝統野菜の伝承も担う。また東近江市では、自治体や地元のスーパーチェーンと提携し、買い物弱者を支援する「ちょこっと買い物代行サービス」の展開の中で新たな仕事を作り出している。

【考察】

現状ではマッチングを滋賀県内に留めているが、これを京都大阪へ広げることができれば、これからアクティブシニアが急増する大都市圏において機能する可能性があるのではと感じた。そのためには情報量拡大が不可欠であり、地域間の施設における情報共有を通した連携やデータベースの構築が求められる。そして対面型の施設のありかたとして、機械的な職業紹介機能としてだけではなく、対面型だからこそできるコーディネーターの増員や強化、育成が急務である。

4-4 松山市シルバー人材センター

【概要】 シルバー人材センターがフルタイムの仕事を紹介するようなことは規制によってできず、行うにしても国家戦略特区の試みは国から選ばれた特定の自治体でしかできない。しかし、どこのセンターでも応用可能な手法で取り組む事例が愛媛県・松山市のケースである。

【内容】

①「いきいき仕事センター」の開設

上記の通り厳密には,シルバー人材センターはフルタイムの仕事の斡旋はできないため、松山市シルバー人材センターの母体となる公益社団法人がセンター事業とは別に、「いきいき仕事センター」事業を開設することで特区に頼らない運営を目指した。

②求職側、求人側の両方にキャリアコンサルタント

「臨時的かつ短期的,または軽易な業務」の働き方を希望する階層と、現役世代と同等の働き方を希望する階層の二極化が進む中で、キャリアコンサルタントの有資格者を営業担当理事に配置するほか、営業推進・実行委員を活用しながら、積極的に民間の仕事を受注する体制をとっている。つまり個人と向き合い,そのキャリアの相談を担うキャリアコンサルタントに対して、企業の経営者や人事担当者と向き合いながら、どのような人材ならばニーズに叶うかを調整していく専門家としてもキャリアコンサルタントを配置しているということである。

③データベースを生かした都市圏にすむシニアの確保

県人会を通じた、Uターン人材の確保に努めている。さらに、三大都市圏で求職者を対象に活動をしているキャリアコンサルタントと、求人企業を対象に地元雇用の掘り起こしを担ういきいき仕事センターが役割分担をして、シニアの就業のさらなる向上を目指している。

【考察】

制約を回避し、職業紹介を増やすためには既存とは別の組織を設立すること必要性があり、また地方自治体にとっては全国的なデータベースの存在がUターン就職を考える人材リーチするためには整備されるべきと考えた。

4-5 地域のワンストップサービスセンター

図17 筆者作成

高齢者の就労支援について、主に厚生労働省が中心となってシニア就労支援プログラムなどの実施が行われているが、企業と高齢者の自発的な動きに任せている部分が大きく、地域社会がベースとはなっていない。他方で高齢者のセカンドライフに対する取り組みは自治体が中心であって、就労とセカンドライフの支援におけるアクターが分かれてしまっている現状がある。

そこでこれまで取り上げてきた例から、シルバー人材センターが母体の別組織を設立し、そこでは地域課題や資源の把握に加え、雇用拡大の推進、コーディネーターによるきめ細かいマッチング機能を通して、セカンドライフ自体のナビゲートを行い、それに伴う多様な選択肢を整備することが肝要である(図17)。そして地域課題解決のために民間企業を積極的に巻き込んでノウハウを吸収し、また各組織間のデータベース整備を通して、高齢者の就労支援と生活支援について地域でワンストップに行えるようにすることが効果的なのではと感じた。

5-1 企業による高齢者雇用の実態と解決の方向性

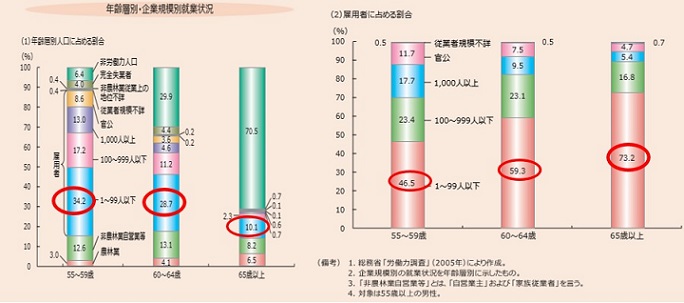

図18 高齢者の就業:意識と現実-内閣府より引用

就業している高齢者は、いったいどのような産業や企業規模、就業形態で働いているのか。企業規模別に見ると、55〜59歳では従業員数1,000人以上の企業で働く者の割合が13.0%、100〜999人の企業で働いている者の割合は17.2%、99人以下の企業で働く者の割合は34.2% となっている(図18)。

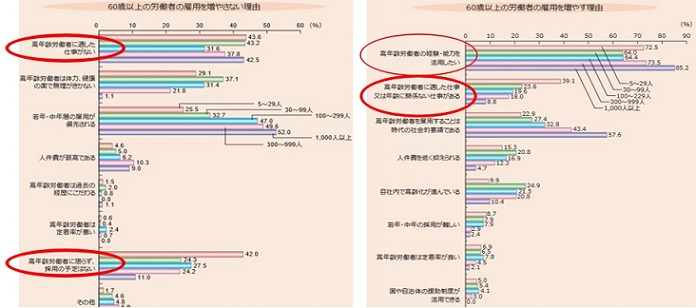

60歳以上の雇用を増やさない予定であると答えた事業所に、その理由(2つまでの複数

回答)を尋ねてみると、「高年齢労働者に適した仕事がない」と回答した割合が、規模の大小にかかわらず3〜4割に上っている(図18)。

これが60〜64歳では、1,000人以上の企業で働く割合は 4.6%、100〜999人の企業で働く割合は11.2%、99人以下の企業で働く者の割合は28.7%に減少している。しかし、大企業ほど減少幅が大きいため、雇用者全体に占める割合で見ると、99人以下 の企業で働く者の割合は、55〜59歳では46.5%であったものが、60〜64歳では59.3%に増加する。このことから、企業規模では「従業員数99人以下の企業」が60代の雇用の受け皿となっており、定年前後の労働移動において、50代後半より大企業から中小企業への移動がはじまっていることがわかる。

図19 高齢者の就業:意識と現実-内閣府より引用

一方、企業側の調査を見ると高齢者に対する需要はそれほど増えないと考えられる。60歳以上の労働者についての今後2年程度の雇用予定を尋ねたところ、「増やさない予定である」は36.0%であるのに対して、「増やす予定がある」と答えた割合はわずか10.9%にとどまり、ほかは「未定である」となっている。

またその理由として図19のように60歳以上の雇用を増やさない予定であると答えた事業所に、その理由(2つまでの複数 回答)を尋ねてみると、「高年齢労働者に適した仕事がない」と回答した割合が、規模の大小にかかわらず3〜4割に上っている。

ただし、「今後60歳以上の雇用を増やす予定」としている事業所もある。その理由(2つまでの複数回答)を尋ねてみると、「高年齢労働者の経験・能力を活用したい」と回答した割合が70.7%と突出して多く、特に「高年齢者に適した仕事又は年齢に関係ない仕事がある」と答えた企業は企業規模が小さいほど高くなっている。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正によって、2013 年からは希望者全員の65歳までの雇用が義務化されたことにより、働くシニアが益々増えることが予測されるが、多くの業種において、国内市場の拡大の余地は限られている、もしくは縮小可能性が高いと予想されている中で、大企業だけがシニア雇用の受け皿になり続けることは困難である。

シニアだけ職域を拡張しても年齢構成の歪みを生み、若手・中堅社員の成長機会を奪うことになるリスクもあり、雇用確保措置の拡大には限界がある。また、シニアの経験や知識を必要とするのは比較的中小企業が多いものの、収益に貢献する意欲や能力があり、かつ企業体力がつけば採用は増えるのではないかと考えた。そこで以下で地元中小企業や新規コミュニティビジネスが成功し、地域に根付いた事例やそれをサポートする団体の動きを見ていきたい。

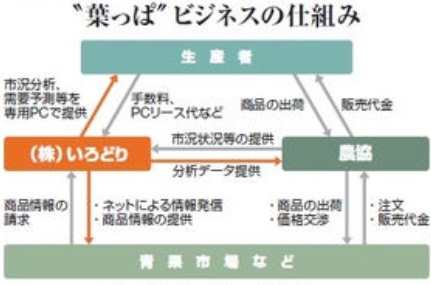

5-2 徳島県上勝町 葉っぱビジネス

図20 株式会社いろどりより引用

【概要】

徳島県上勝町は、徳島市中心部から車で約1時間の場所に位置しており、人口は1,696名 836世帯(平成27年12月1日現在)、高齢者比率が51.91%である。主な産物であった木材や温州みかんは輸入自由化や産地間競争が激しく、伸び悩み、1981年には局地的な異常寒波が上勝町を襲い、ほとんどのみかんが枯死。1年間でみかんの売上は約半分となり、農業は大打撃を受けた。さらに過疎化と高齢化が進む町で、「つまもの」を原資に高齢者とICT技術を掛け合わせたビジネスを展開している。

【内容】

「つまもの」を地域資源とし、栽培・出荷・販売する農業ビジネスを興すことで利益を上げている。特筆すべきは人的資源をすべて地域に住む高齢者で賄いかつ効率的な生産を行うためのICT技術を彼らに身につけさせたことである。

まず、市場からJA上勝に入る注文は、「彩ネットワークシステム」のファクシミリ機能を通し、全農家に対し一斉に送信される。次に、注文に応じる農家は電話でJAにエントリーし、先着順で注文を取り付ける。その後農家は、必要なつまものをケース詰めし、生産者番号と商品番号のバーコードをつけ、JA上勝の選果場に持参。選果場ではスタッフが無線ハンディターミナルでそのバーコードを読み取り、出荷情報として「彩ネットワークシステム」上で管理・共有する。つまものは選果場から専用トラック「彩号」と航空便で京阪神や首都圏の消費地市場に運ばれ、翌朝の競りにかけられる。競りが終わると入札価格が「彩ネットワークシステム」に入り、各出荷者の売上が確定する。

高齢者がICT技術を使いやすくする工夫として、入力デバイスとインターフェースの改良と、頻繁なユーザー講習会で対応している。入力デバイスについては、トラックボールと数字のテンキーだけを抜き出したキーボードを特注した。さらにパソコン画面の表示にも工夫をこらし、ITの複雑なしくみを理解していなくとも直感的に操作が出来るようにしている。また、システムの使い方やネットワーク上で提供されるデータの見方などを理解してもらえるよう、講習会を頻繁に開催している。

また、この事例で特徴的なことは「競争」を利用していることである。ネットワークシステム上では激励メッセージやニュースを毎日更新して頻繁なログインへの動機付けを行っているだけでなく、生産農家にとってお得な情報がたくさんちりばめられている。このネットワークシステム上では、株式会社いろどりの提供する販売動向予測、過去の出荷数量と単価の比較表などとともに、各生産農家の出荷実績や市場でついた価格、また月の売上金額累計を順位付きで見ることができるのである。これにより、生産農家は頭とデータを使うようになる。ネットワークシステム上の販売動向予測や過去の出荷数量と単価のデータを参照し、各々の出荷戦略や生産計画考え、実行するようになる。

このように全体の状況が見える環境を作ったことで、特定のアイテムに出荷が集中して価格下落を招くということも少なくなった。つまり情報によって各プレイヤーが自動的に調整を行うようになっており、参加者全員の効用最大化、上勝町全体が儲かるような仕組みが構築されており、機会の公平性を確保した上で「売上額の順位」「早い者勝ち」という形で受益者間に競争を持ち込んだことで、生産者間の程よい緊張感や活気を生みだし、品質の低下も食い止めている。

現在は上勝町から委託を受けて、上勝町の移住・交流人口の増加を目的としたインターンシップ事業を行い、町内で農業や企業の体験、ボランティア活動などを通じて町のことを知ってもらう取り組みをしている。2010年8月から2014年11月現在で500名以上を受入れし、約20名が町内に移住を決めた。今後は上勝町で起業し、新しいビジネスを始めた方も支援していく。

また、需要が高い葉っぱの木を計画的に栽培する専用の山の整備をはじめた。このため、上勝町は「彩山」と名付けた山にモミジや桜などの樹木を植え、計画的に生産量を増やすとともに、就業体験できる場としても整備していくことになる。

【考察】

地域を活性化する「葉っぱビジネス」を成功させた上勝町が、計画的に樹木の植林を行うことで生産を拡大すると同時に、担い手を育成する取り組みは、過疎化する地域活性化のモデルとなりうる。また、雇用の促進を通して一人当たりの医療費を抑えることができ、自治体の負担を軽くすることにもつながる。しかし、この成功には社長である横石氏の人脈や手腕といった面が大きく、こういった事業を起こしたいと考える経営者をどのようにサポートしていくのかがこれからの課題になっている。

5-3 岩手県紫波町 オガール紫波

【概要】

盛岡から約20分。10年以上も塩漬けだった約11ヘクタールの土地を公民連携で年間80万人が訪れる「補助金に頼らず利益を生む仕組み」つまり“稼ぐインフラ”を創った岩手県紫波町。図書館と9つのテナントが入る複合施設「プラザ」を12年6月に開業し、バレーボール体育館やホテルが並ぶ「ベース」を14年7月に、15年5月には町役場庁舎も移転してきた。

【内容】

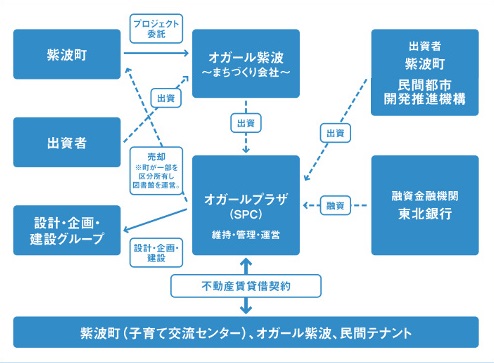

図21 日経BP「新・公民連携最前線」2015年2月18日より引用

①民間が建設・管理・運営する公共施設「オガールプラザ」

図21のように紫波町は株式会社オガール紫波という第3セクターの会社を設立するために出資を行い、次に株式会社オガール紫波は特定目的会社(SPC)であるオガールプラザ株式会社に出資。ここがプラザを所有して利益を配当として支払う。ビジネスモデルが成り立つための家賃から逆算して、建設に充てられる費用や建物のスペックを決めることで、赤字を垂れ流さず、はじめは出費するもののその後はキャッシュを生み続ける施設を建設した。

②バレーボール専用体育館を擁する「オガールベース」

オガールベースは、オガール株式会社によって、建設・管理・運営されており、完全に民間の会社として、建物を建てる賃金は出資金や銀行融資によって賄っている。要するにプラザ一体に民間資本をどんどん入れたのである。

【考察】

地域事業の持続的活性化を図るために、補助金に頼らず金融機関の融資を受けるという高いハードルを課すことによって逆にプロジェクトの持続可能性を大きく上げたと感じられた。これは「公共事業は税金で行い、税金で維持しなくてはならない」という発想を覆すものであり、民間企業にとっては至極当たり前のことだが、町の資源提供し、民間企業の活力を生かして事業を拡大させていくことで、雇用も増やしていこうとするこの研究にとって、新鮮な公民連携プロジェクトのかたちであると考えた。

5-4 京都シニアベンチャークラブ連合会

図22 NPO法人 京都シニアベンチャークラブ連合会より引用

【概要】

90年代初頭、京都市における先端技術産業の競争力低下を危惧し、高度経済成長期にベンチャー企業の発展を支えた当時の中核世代を再登板させる場の創出が叫ばれる。そこで京都市役所・堀場製作所・オムロンなどによりKSVU(Kyoto Senior Venture Club Union) を設立し、京都ならではの独自技術を保有する企業や行政のOBグループから構成された連合体として、中小・ベンチャー企業の事業拡大に向けた相談に乗り、その課題の解決にふさわしい人材(企業OB)のマッチングを中心としたコーディネート事業行う。

【内容】

①企業支援事業

OB人材の専門知識や専門技術を生かした企業支援の推進。OB人材データベースに登録された、長年の経験・知識・技術を有するOBがナビゲーターとしてクライアント企業の課題解決を行う。

②産学協同事業

大学のもつ知的財産を対象に事業性についての評価を下し、企業とのマッチングを行い、またその技術を中小企業が使いやすいように研究報告書にわかりやすく整理して公開する。

③教育支援事業

パソコンやインターネット技術の活用方法の指導を通した地元学生への教育活動や、「京モノレンジャー」題して京都市と連携した子供たちの体験学習のサポートを行う。

④省エネ支援事業

中小企業の省エネ診断を行うことを通して、電力の「見える化」それに伴うCO2の削減を実現し、また、まちづくりの推進や環境の保全も行う。

【考察】

歴史や観光のイメージが大きい京都であるが、独自の技術やビジネスモデルを持つ企業が多く立地している経済・産業の土地でもある。そういった企業を勤め上げた人たちが、経験や知識、技術を活かして、実務的に地場企業を支えるべく活動されている点で、アクティブシニアを活かせる土壌ができている。

しかし、受託事業を中心に運営しているため経営的には不安定な状態であり、事務局運営の人件費などが安定的に確保できる自主事業の確立が今後の課題といえ、在籍人材の高齢化も懸念されるので、新規の参加者をどう増やしていくのかも考えていかなくてはならない。

5-5 米NPO団体SCORE

【概要】

SCORE(Service Corps Of Retired Executive)はアメリカ中小企業庁が中心となり全米展開するNPOである。企業を引退した経営幹部によるボランティアとして、全米約400オフィス、1万人以上のカウンセラーが所属している。

【内容】

カウンセリングは1回につき1時間とし原則無料。対面式のみならずテレビ電話を使った対応も行っている。ちなみにSCOREへの参加認定には事前審査が必要であり、定期的な研修に参加することも必須となっている。引退後はお金ではなく社会参加をモチベーションに制度設計がなされている。

【考察】

先述の京都シニアベンチャークラブ連合会の全国組織版といえる。そもそも現在「創業支援」に関しては国としても声高に叫んでおり、最低資本金の額を下げたり、高齢者の起業家が高齢者を雇えば助成金がもらえたりするなど、動きを見せている。しかし、「成長支援」としての視点が欠けているといえ、こういったスモールビジネスの経営者へのカウンセリングを通した社会貢献の機会を提案することも一手である。

ここまで事例を見てきて、事業を興し地方活性化に繋げるためには適切に「儲かる」仕組みを創り出す必要があり、またそのためには適切に融資をしてくれる団体や実行力や構想力に優れたリーダーも必要であると感じた。しかし、特に事業に関してしっかりとしたコンサルティング能力を持つ経営者はそう多くはなく、地方活性化によって雇用を生み出すためにはそれ相応のバックアップを用意するべきである。そのためのアクターとして2つの団体を紹介したい。

5-6 信用金庫

本来信用金庫は信用金庫法に基づく会員出資による営利を目的としない共同組織の地域金融であり、営業地域は一定の地域に限定されている。中小企業ならびに個人のための専門金融機関として存在し、「地域で集めた資金を地域の中小企業と個人に還元することにより、地域社会の発展に寄与する」という理念があるため、政策を考える上で利益相反がないと考えられる。

また上記の多摩信用金庫のように地域のNPO・市民団体等の活動に参画し、コミュニティビジネス支援に取り組み、地域の課題を住民とともに 主体的に解決し、そのネットワークを当金庫の組織的な活動に結び付けようと多くの信用金庫が生き残りの道をかけて取り組んでいる。特に平成26年末に「まち・ひと・しごと創生法」が施行されたことを契機に「東京から地方への人の流れを作る」ためにニーズも大きくアクターとして参画させるにはうってつけの団体といえる。

5-7 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

こちらは中小企業やベンチャー企業等の事業者への助言や研修、中小企業者向けの高度化融資、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、中小企業総合展の開催、中小企業大学校の運営等を通じて中小企業者等の事業活動の活性化のために基盤整備を行っている。

また「J-Net21」と称した、同機構が運営する中小企業のためのポータルサイトを開設しており、公的機関の支援情報を中心に、経営に関するQ&Aや数多くの企業事例などを簡単に調べることができるサービスを行っており、中小企業・コミュニティビジネスのコンサルティングだけでなく、その事業の地域外への発信や、他の企業間との連携のサポートや提言も期待できるといえる。

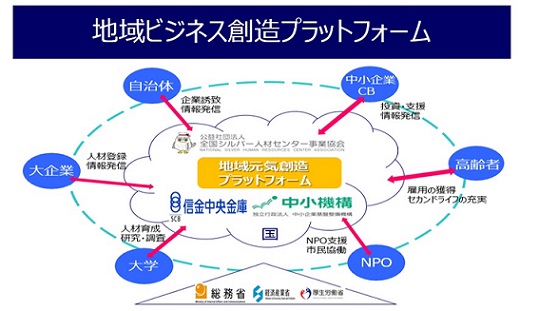

図23 筆者作成

ここまで第3章ではシニアインターンシップ普及による実践的な啓発活動による早い段階からの能力の棚卸しや生涯設計に対するマインドセットを強くし、第4章においては新中間組織の設立によって、地域間連携による就業機能とセカンドライフサポート機能のワンストップセンター化を提唱し、第5章においては自治体による特定事業へのサポートの不必要さや行政以外のアクターの働きについて述べてきた。

そこで最後に研究を締めくくる提言として、国になにができるのかとの私なりの結論としては、地域で事業を起こしたいまたは発展させたいと考えるすべての人と、それに協力したいと考えるすべての民間団体が繋がれる環境を作りだし「持続的に儲けさせること」に尽きると考えた。地元と事業者が持続的に儲けられることで、はじめて市場が生まれ、その市場を相手にした事業において雇用(高齢者)がされて、彼らが地域でより生産活動を行っていくという一連の「好循環」が生まれるのである。

結局はアクティブシニアの活躍の場を広げるためには、その地域の活性化が必要であり、地域の活性化とは「儲かる事業」を立ち上げて、地域に根差させるということである。そのために国はあらかじめ正解を想定して事業者をそこに導くのではなく、事業者が自由な発想で様々なことを実践する「フィールドを用意する」ことが大切であると結論付けたい。そのフィールドとして「普通のビジネス」を興し、発展するために様々なアクターと結びつきやすくするためのプラットフォームの構築を提唱したい(図23)。

このスキームでは核に「地域元気創造プラットフォーム」を用いる。これは、総務省が主体となって立ち上げた「地域経済好循環推進プロジェクト」の一環であり、地域力創造に関わる団体の過去の活動事例の紹介や、行政改革事例を主導した人材のデータベースとなっている。

これに第4章で提案したシルバー人材センターを母体とした新中間組織に加え、中小機構や信用金庫といった中小企業やコミュニティビジネスに強く、地域に根差した利益相反のないアクターを接続するプラットフォームを構築する。その中で民間団体による事業が次々と立ち上がって市場と真正面から向き合い、民間の金融機関から資金調達が可能な事業計画を立て、常に利益と向き合いながら事業に取り組んで雇用が増える。加えて各自治体によるマッチングが進み、優秀な高齢者を確保しようと、大企業では優秀な人材の良い条件での継続雇用が進み、そうでなくても人材を集めるためのシニアインターンが加速していくというサイクルが展開されていく。

経験と資産と課題解決能力を備えた高齢者の積極的な社会参加が増えれば、高齢者の健康も保て、医療費を抑えることができ、個人も社会も素晴らしい未来シナリオが描ける。また元気な高齢者が増えれば新しいサービス産業も生まれる。それに加え社会インフラも変わっていかざるを得ず、こういった高齢化に対応していくことで日本の潜在能力を世界に示し、世界中でこれから起こる高齢化に対してこれらの高齢化市場において有利に戦うことができる。そんな明るい未来を期待するとともに、これからの新しい民間主導の地域活性化によって高齢者が活躍していく事例も追跡していこうという決意を改めてもったところでこの論文を締めくくりたいと思う。

Last Update:2017/02/03

© 2014 Otsuka Shutaro. All rights reserved.