研究のながれとしては、静岡県の防災プランの特徴おさえるところからはじめる。そしてそのプラン作りにいたる経緯や、指揮系統をはっきりさせる。そこから課題をあぶり出し政策提言を行う。

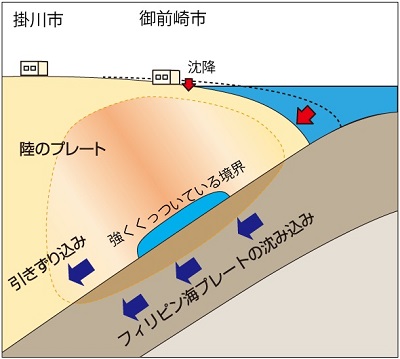

駿河湾の海底には、駿河トラフと呼ばれる細長い溝状の地形がある。駿河トラフは、フィリピン海プレートがその北西にある陸側のプレートの下に向かって沈み込むプレート境界だと考えられている。このプレート境界を震源域として、近い将来大規模な地震(マグニチュード8程度)が発生すると考えられており、これが「東海地震」である。

昭和53年(1978年)に、地震を予知し、地震による災害を防止・軽減することを目的とした「大規模地震対策特別措置法」(以下、「大震法」)が施行された。また、平成13年(2001年)には、中央防災会議(議長:内閣総理大臣)の専門調査会において、大震法施行後から20数年の間に得られた地震学の知見や観測成果をすべて取り入れ、それまで想定していた震源域についての見直しが行われた。

上の図を参照していただきたい。震源域となるフィリピン海プレートと陸側のプレートである。 ひとたび東海地震が発生すると、その周辺では大変な被害が生じると予想されている。そこで、東海地震の発生によって著しい被害が予想される地域が、大震法第3条第1項により「著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域」(「地震防災対策強化地域」)として指定され、数々の防災対策の強化が図られている。下図の黄色で塗られた領域が、現在の地震防災対策強化地域である(静岡県全域と東京都、神奈川・山梨・長野・岐阜・愛知及び三重の各県にまたがる157市町村、平成24年4月1日現在)。

研究「確率予測」に移行2016年9月に大規模地震対策特別措置法(以下、大震法)について、政府は抜本的な見直しに向けて有識者委員会の会合を行っている。この大震法というものは国内で唯一予知を前提にしたものであった。地震対策を考えるにあたり、地震予知に頼ることはできないと政府も判断したことの表れだといえる。静岡における東海地震対策を考えるにあたり、地震は予知できないものとして考えなければならないということである。これより、あくまでも突発的に地震が起きた際、いかに被害を少なくできるかということを中心に据えた政策提言をする必要がある。

東海地震の予知が「日本で唯一、可能性がある」とされてきた理由は、〈1〉前兆となる異常な地殻変動が起こる可能性がある〈2〉想定震源域が陸域もしくは陸域に近く、陸上の観測網で前兆を捉えやすいためだ。大地震の直前に、近くで異常が捉えられたとする記録も残る。だが最近、記録に疑義が生じ、「正確な予知は不可能」という認識が広がっている。

約40年前、日本を席巻した空前の「地震予知ブーム」をきっかけに予知への期待はふくらんだ。1975年、中国が国主導で、マグニチュード7級の地震を予知できたと発表。日本でも予知研究に多額の予算がつけられ、東海地方を中心に数多くの観測網が整備された。

地殻変動や地下水、雲の動き、生物の行動など様々な研究が行われたが、この40年で大地震を予知できた例はない。東京大のロバート・ゲラー教授は「予算をつぎ込んだ結果、予知できないことが分かっただけ」と切り捨てる。

一方、政府の大震法見直しの有識者委員会主査を務める平田直・東京大教授は「『普段と比べて大地震が起きる確率が高まっている』と注意を促すことは、現在の技術でも可能だ」と話す。海底の地殻変動などを調べ、地下にたまったひずみの状態から地震が起こる確率を予測する研究も進んでいる。

予知研究が目指す方向は現在、地震が起こる正確な規模や場所、時間を求めるものから、発生確率で示す「予測」へと移行しつつある。不確実さを含む「予測」をどう活用するべきか、社会全体で議論する必要がある。 (2016/9/16 読売新聞 東京朝刊)

第二に津波の問題がある。津波は東日本大震災で多くの被害を出したことは記憶に新しい。国が発表した被害想定では津波高が最大で33メートル、浸水域が150平方キロメートルとされている。静岡県の被害が最大となるケースでは、全死者数役114,300人のうち約100,300人が津波によるものだという算出である。こうした津波からいかに県民の命を守るかが静岡県の防災対策の最大の課題と受け止める必要がある。

第三に火災の問題がある。静岡県は県の中で人口に大きく偏りがある。人口密集地においては火災による被害が出ることが予想される。このほかにも、津波火災が東日本大震災で確認されていることから、こちらの延焼拡大についても対策する必要がある。以下が静岡県の人口内訳である。

人口総数 3,765007人 全国10位 (2010年国勢調査)

東海地震説が発表されてから1か月後、静岡県庁消防防災課の中に地震対策班がつくられた。班員は学会の中枢にいる地震学者らをまわり、情報収集をした。また、議員予算委員会に参考人として出席し、東井海地震説を肯定した浅田敏教授を自民党県連に招いて講演を依頼するなどして交流をもった。その後、静岡県は浅田教授をはじめ地震予知連会長の萩原氏、力武教授らのアドバイスを受け地震対策を進めていった。このように、静岡県の防災体制をつくりあげる過程として、地方行政のトップが学者の意見を中心に進めていったことがわかる。

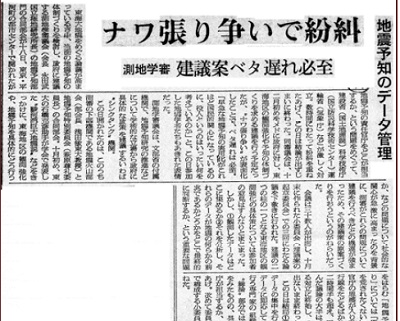

しかし防災対策を進めていくうえで、東海地震の規模を考えると地方行政だけでは手におえないという問題点が浮上した。つまり地震対策の一元化が必要であるという結論にいたり、ここから静岡県は国にこれを働きかけを行った。まず山本知事は関東知事会に「地震対策の一元化を国に要望する」ことを緊急提案し採択される。また12群県市が対策連絡協議会をつくり、東海地震の対策について国に働きかけることになった。ところが国ではどの官庁が一元化の親元になるかでもめてしまい、すぐに結論が出なかった(1977年に気象庁が地震予知情報課を新設する)。以下はその状況を伝える静岡新聞の記事である。

出典:静岡新聞 左(1976.11.12) 右(1976.11.10)

左の記事では12都道府県市が対策連絡会議を作ったことを報じる新聞である。関係自治体が初会合を行ったのである。これに加え、東海北陸7県の県議会議長会も国に予知体制の強化、また地震対策における助成の働きかけをしたことが確認される。これらの動きは石橋氏の東海地震説から3か月しか経っておらず、地方の動き出しが大変早かったことがここからわかる。 一方で右の記事では国の対応が遅れている様子がうかがえる。静岡県知事が国に対して地震対策の一元化を要望した際の国の混乱を報じたものである。地震に対してどこが責任を持つのかということで、国土地理院、防災科研、気象庁で激しく対立したことがわかる。この時代は防災対策の根幹は地震予知だという考えが強く、どこにデータを集めて分析するべきかでもめることになった。 このように、地方からの働きかけとは裏腹に、国としての対策が遅れがちになった経緯を読み取ることができる。

また、山本知事は東海地震対策を効果的に行うには地震対策の法律が必要であると考えた。これを全国知事会に提案し、知事会のなかで地震対策特別委員会が作られた。この委員会を中心に地震法の制定に向けて国にはたらきかけることになる。そして1978年4月に衆議院災害対策特別委員会で大規模地震対策特別措置法の審議が始まり、同6月に成立することになった。さらに法律ができても財源がなくては対策が進まないととのことで、財政特例法を求めた。これについては大蔵省がかなり難色を示した。しかし山本知事は直接田中角栄氏の自宅に向かい直談判をするなど強力に働きかけ、ついに1980年、地震対策特例法が成立した。

上記のように、地方行政がまず取り組みがはじまり、国に働きかけることで東海地震対策が推進されてきたことがわかる。

この地震の被害の特色は7つにわけることができる。

直接的な被害がもっとも大きかったのは家屋の倒壊による圧死もしくは窒息死によるものであった。死者5488人のうち、その77パーセントが建物の倒壊による圧死、窒息死によるものであり、火災による焼死、熱傷が9パーセントであることを厚労省が発表している。また高齢者と下宿している大学生の被害が大きかったことを考えると①②③④⑥はつながっていると考えられる。高齢者や下宿生は古い木造建築に住んでいるケースが多かったということだまた防火対策がきちんとおこなわれていないことが多かったため、火災が急速に広がった要因にもなった。これらのことは家屋の耐震・耐火構造の基準の見直しが求められることになった。一方でこのような大きな地震にも関わらず、耐震構造であった比較的新しい建造物の被害が軽微であったこともわかっている。このことからいかに耐震構造の家を普及させることが必要かがわかってくる。

また、⑤⑦に関してはシステムを事前に整えておくことが必要であることがわかる。⑤に関しては、東海道新幹線、東名高速道路と主要な都市を結ぶ交通網が静岡にはある。被災した際の救助援助においてここの交通が滞ることは避けたい。実際、阪神大震災阪神高速道路の一本脚高架線が600メートルにわたって倒壊した。地震が起こったのが早朝の6時前だったため直接的な被害はそう多くなかったが、あと一時間地震が来るのが遅かったら大きな被害が出たと考えられる。直接的な被害、そして救援による交通網の確保という2つの点で耐震性について考える必要があるであろう。⑦に関しては、行政組織の人間も被災することは当然想定できることである。それにもかかわらず対応ができなかったということは抜本的に被災後の対応について考え直すべきなのではないかと考えられる。

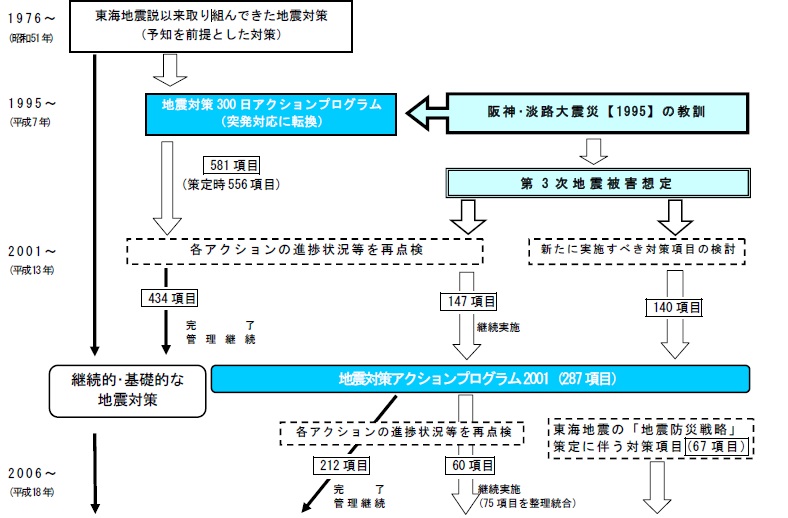

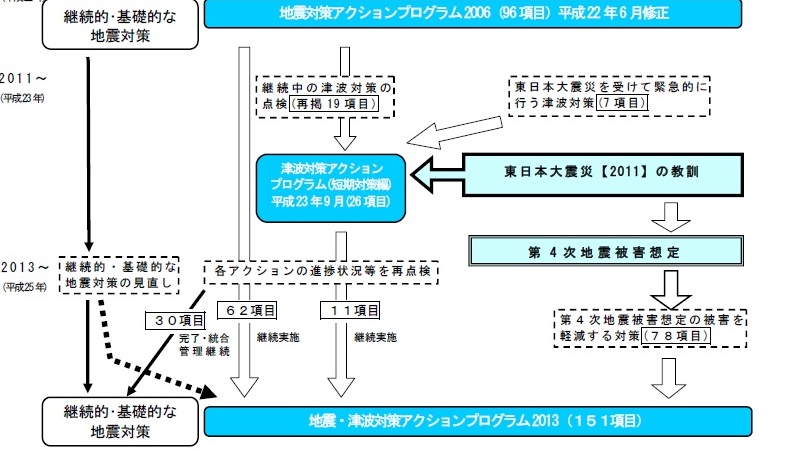

現在の東海地震対策において根幹をなしているのが静岡県地震対策アクションプログラムである。1976年に東海地震説が発表されて以来、静岡県として上記のような流れで対策をすすめてきた。当初は地震予知が最大の地震対策であると考えられていた。しかし、1995年に阪神淡路大震災を受けて、地震予知による防災が最優先課題ではないという見解が強まった。そこで地震が起きることを前提に、いかに突発対応できるかという方針に転換された。そこで生まれたのが静岡県地震対策アクションプログラムである。これは具体的な対策(住宅の耐震化、土砂災害の整備など)を細かく数値目標をだし、期限を決めて目標達成にむけて対策をおこなうというものである。基本目標としては①地震・津波から命を守る②被災後の県民の生活を守る③迅速、かつ着実に復旧、復興を成し遂げるという3点が掲げられている。この目標を達成するために多くの具体的な整備(アクション)が進められている。またこれらのアクションは進捗状況や新たな視点からの対策など複数回点検が行われている。それが2001、2006、2013と分かれている理由である。特に、アクションプログラム2013は東日本大震災の津波の大きな被害を教訓にして津波対策を多く取り込んだものになっている。

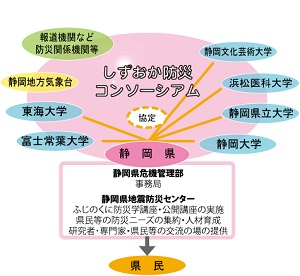

平成20年に、静岡県内における防災教育・研究の振興、防災対策の発展に係る相互の協力を強化するため、県内6大学と静岡県知事との間で協定を締結された。 これが契機となり、6大学に県内防災機関が加わって 県内の防災に携わる研究者や専門家等の多面的な交流・情報発信をはかることを目的に平成21年に4月21日に「しずおか防災コンソーシアム」は設立された。

以下にしずおか防災コンソーシアムの事業を示す。

出典:静岡大学防災総合センター

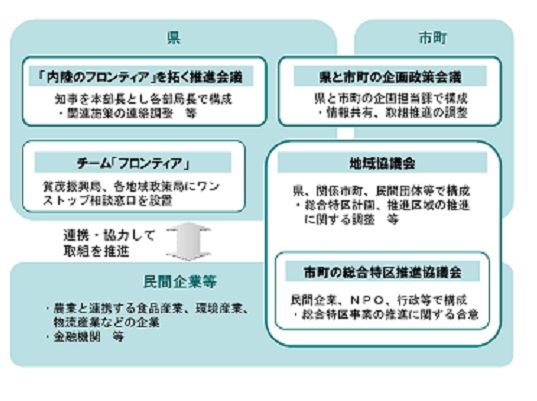

「内陸のフロンティア」構想の概要は、首都圏と中京・関西圏を結ぶ日本の大動脈の安全性を確保すること。そして内陸・高台部に津波の心配の無い地域を築き、沿岸・都市部では防災・減災対策を進めることである。

つまり防災・減災対策と地域成長を図る取り組みである。地域成長とは、地域産業の活性化や自然と調和した新しいライフスタイル等の実現のことを指す。

この構想は4つの基本目標と3つの基本戦略からなる。

推進体制は以下のようになっている。

この取り組みで印象に残ったのは民間企業と協力・連携した取り組みを推進しようとしている点である。ここは防災コンソーシアムと異なる点だともいえる。研究機関としての立ち位置ではないことがうかがえる。内陸フロンティア構想は東日本大震災後に発足しており、あの大災害を目の当たりにし、急ピッチで施策が進められていることが分かる。

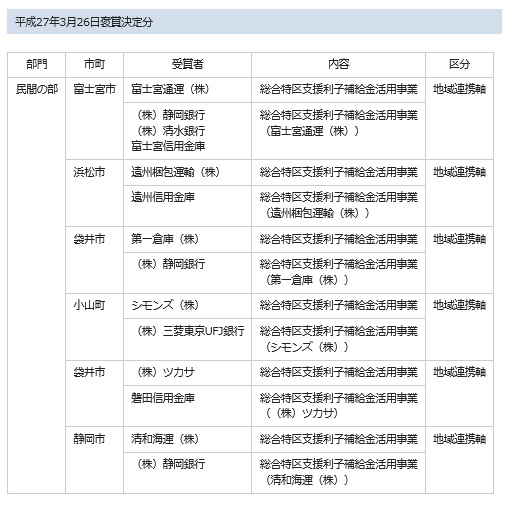

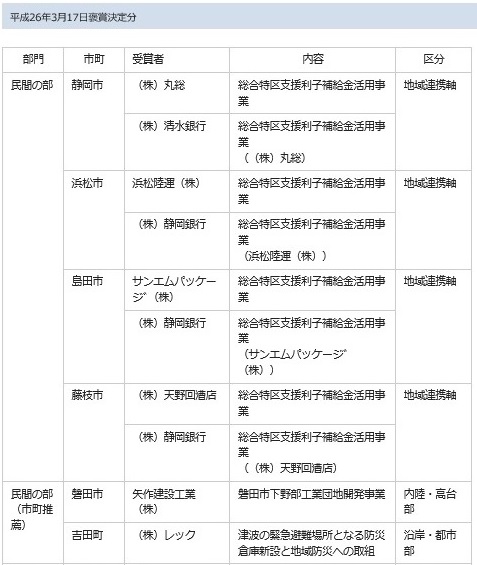

この内陸フロンティアのプロジェクトでは、多様な主体による取り組みの拡大を図るため、防災・減災と地域成長の両立を目指す取組のモデルとなる公共性の高い事業や取組を表彰する、プロジェクト褒賞制度を創設している。以下、受賞した一覧でどのような企業がどのような協力をしているのかを見る。

上記の表を見ると、金融機関が多いことが分かる。

特に「総合特区支援利子補給活用事業」という言葉が多く並んでいるのがわかる。聞き慣れない名前の事業はであるが、この説明として「総合特区の対象区域の事業者が、指定金融機関から融資を受けて対象事業を行う場合、最大0.7%の利子補給を5年間受けることが出来る。」としたものである。

私がこれを見て感じたことは、行政にとっては企業とのコラボは願ってもないことだけれども、果たして企業にとってはどうなのだろうかということである。表を見る限りは企業のCSR活動(利益度外視の社会貢献活動)である。こレはもちろん素晴らしいことなのだが、利益が関与しないCSR活動は企業にとっておおきな予算を割くわけにはいかず、事業として大きなことはやりづらい。

一つ気づいたことは、今まで紹介してきた様々な施策について私はほとんど初見のものであったものであったものであった。私自身の問題という指摘があるのも承知の上ではあるが、冒頭でも述べたように私は高校時代に地学部でそれなりに学んできた身である。少なくとも東海地震に対して情報感度が劣っていたとは思っていない。それならば、現在の行政の取り組みは一般の人々にとって認知度は低く、行政との温度差があるのではないか。この点について本章では考察していく。

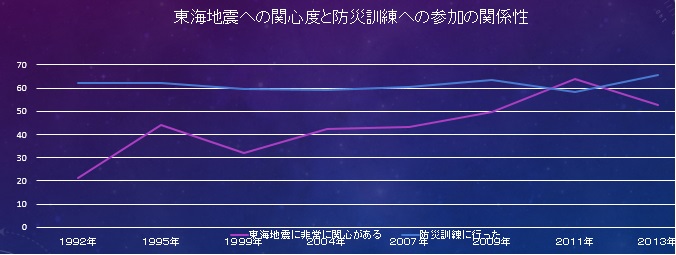

上記のグラフをご覧いただきたい。ここから分かることは、

「政策として防災訓練の周知化を政策として推し進めることに力を入れるのはあまり意味がない」

ということである。理由は県民の関心度と防災訓練参加率が必ずしも比例していないからだ。

そもそもこのグラフは、「前述の県民意識調査の中の、東海地震への関心度と1年以内に防災訓練への参加した人の割合を比較したものである(縦軸パーセンテージ)。東海地震への関心度は1995年、2011年に大きく上がっていることがわかる。これは1995年は阪神淡路大震災、2011は東日本大震災が起こった年である。他の地域で大地震が起こると県民の東海地震への関心度が上がるということがうかがえる。一方で防災訓練参加率はほぼ横ばいであることがわかる。つまり、地震への関心度と防災訓練の参加が結びついていない。

反論として、県民の意識を高めるプロセスが「防災訓練の参加→関心度UP」なのか、「関心度UP→防災訓練の参加」と考えるべきなのかは断言できない。それは個人の差異もあると考えられる。しかし、両者がすでに関連性が低いことは明確である。、つまり、政策として防災訓練の周知化を政策として推し進めることに力を入れるのはあまり意味がないということがいえる。背景として、①現在の防災訓練の参加率の伸びに伸びしろがない②訓練事体にマンネリ化が見られる ことが挙げられる。

では次に防災訓練以外の視点から考える。

そもそも、県民の意識向上とは具体的に何を示すのか。個々の住人が出来ること具体的な行動とは何なのだろうか。

答えはさまざあるが最重要だと私が認識したのは「備蓄」である。

なぜ備蓄なのかを以下で述べる。

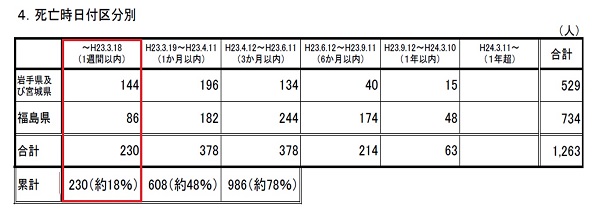

まず取り上げるのは”震災関連死”についてである。”震災関連死”とは、建物の倒壊や、火災、津波などの地震による直接的な被害ではなく、その後の避難生活での体調悪化や過労など間接的な原因で死亡することを言う。まず、東日本大震災の時の震災関連死について見ていただきたい。

ここからわかることは、震災が起きてから1週間以内での震災関連死が非常に多いということである。ここから、震災直後の生活がままならないのではないかという仮説を立てた。

(出典)「東日本大震災における震災関連死に関する報告」 震災関連死に関する検討会(復興庁)

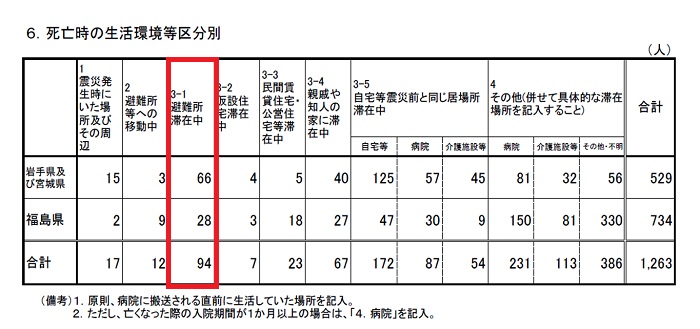

上の画像を見ていただくと、避難所の滞在中での震災関連死が多いことが分かる。実際、東日本大震災の時にニュースで話題になったのが、避難所での餓死者報道である。つまり、震災関連死において、食料問題による精神的・肉体的なストレスが多いのではないのだろうか。東海地震において予想される避難者は推定190万人である。これは東日本大震災の47万人と比べて約4倍の数字である。そうなると震災関連死の数も無視できない人数になってくるのではないだろうか。

資料を読むと、他地域と比べて防災の意識は高いという結論になる。参加率は60%前後を推移しており、これは全国調査の25%未満(2015年 ライフメディア リサーチバンク調べ)の2倍以上である。 また、単純に危機意識に関する質問に対しても徐々に上がってきており、同じく60%前後になっている。では私が感じた「静岡の人たちは危機意識が低い」と感じた理由は何だったのか。もし本当に静岡の人が地震に対して危機意識が高く問題が無いのであれば、政策提言をするまでもなく、防災意識の高い地域の事例であるという意見がもっともである。

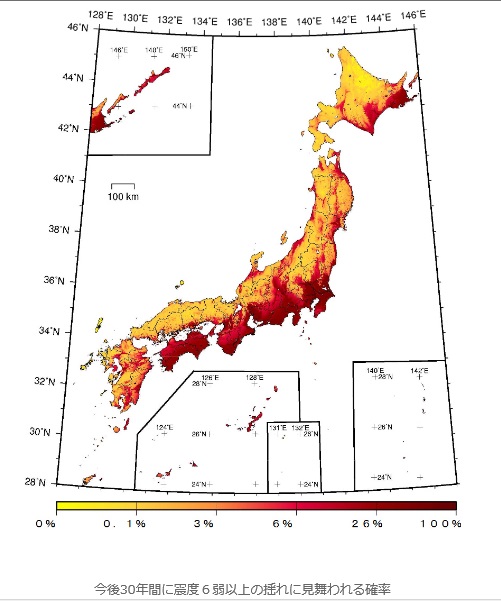

これに対して、私が考えたことは以下の2点である。1点目は、まず大前提として、防災意識は相対的に高い、低いで語られるべきではないということだ。次の表を見ていただきたい。これは大規模地震が来る確率を地域ごとに示したものだ。

出典:地震情報サイトJIS 全国地震動予測地図

見ての通りかなり地域によって差がある。静岡はかなり高い。この資料によると、静岡はほぼ地震が来ると考えて間違いない。そう考えた時に、果たして60%前後の危機意識は高いといえるだろうか。もっと高くなくてはいけないのではないかという見方もできるはずだ。 2点目は前述している備蓄に関することである。危機意識があると答えた人は多いものの、具体的な備蓄量を知っていた人は少なく、さらに知ってた上でその量を備蓄していた人はもっと少なかった。

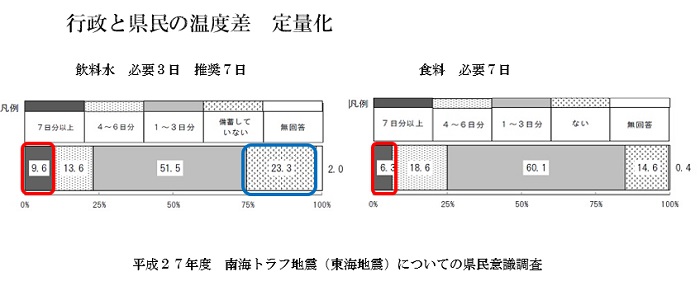

下の図を見ていただきたい。

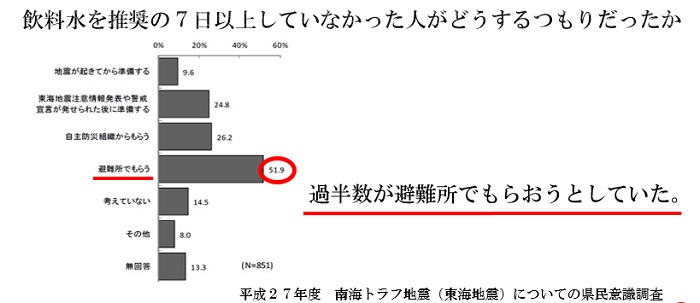

これは平成27年度に県が行った南海トラフ地震(東海地震)についての県民意識調査の結果である。それに私が少し加筆した。結論から申し上げると、地震への備えとしては不十分である。過半数の人が避難所でもらおうとしていることが分かっているが、十分に配給されるかは過去の事例からも不明確である。

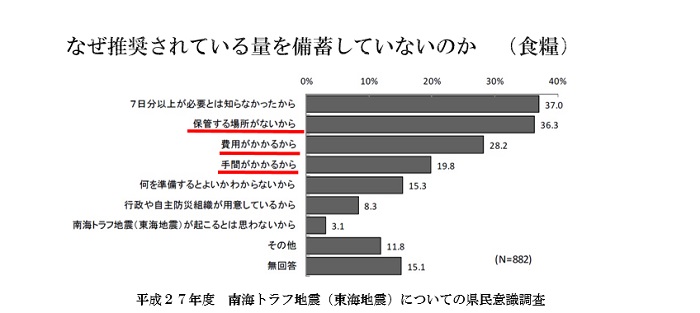

上の図を見ていただくと、7日分以上が必要とは知らなかったというものが最も多い。しかし、私はその下の赤線を引いた3点が気にかかる。必要だと知らなかったという人が多いならば広報を増やせばいい。しかしこの3点は単に広報をしても意味がないのである。広報を続けて7日以上必要だと知った後に、すぐ7日分買いに行く人は一体どれくらいいるだろうか。知った後に「保管する場所ないなあ」「お金かかるなあ」「面倒だなあ」そう思って買うことをためらう人が多いのではないだろうか。

この2点に関しての私の考えはこうである。防災訓練に関しては前述したとおり、参加率と危機意識とリンクしていないため、防災訓練の参加を推進する必要性はほとんどない。そして、多くの講演会などは開かれており、さらに静岡県の防災ページには細かく情報があり、知識を手に入れることは容易である。しかし、現実問題としてそれが行われていたり,HPの存在自体を知らないこともある。つまり私の考えは、もう「行政がトップダウン方式で知識を広めようと色々な施策を考えても意味がないのではないか」ということである。

知識を広める事例として東京の事例をあげる。知識を広める施策として「東京防災」という黄色い本が配られた。これは東京都と広告代理店が協力して無償で家に配布されたものである。私の知人は、この本を当初は興味深く見ていたものの途中で開くことはしなくなり内容もあまり覚えていないという話をしていた。辞典的な役割は果たすものの、突発的な地震に対して適切な行動がとれるようになったか、またはその備えの動機付けにになったかという点では効果は少ないのかもしれない。

またこれは私の実家の話であるが、熊本の地震を契機に飲料水や備蓄の食糧を買ったという。静岡では今までも知識を広めるために講演会やHPの呼びかけを行っていたのにも関わらず、行動に移したきっかけはいずれのモノでもなかった。

人を動かすということに関する手法として最先端をいくのが広告業界である。広告業界では、商品を知らしめるマス広告だけに頼らない手法が増えてきている。ブランドや商品を広く認知させ、さらに購買まで行動させるのが広告の役割である。これは、地震について知識を広め、行動に移させるという防災の目標に関わることがあるのではないか。

ここからは防災に関わらず、人々を認知から実行に移すような事例を調べる。

これは森永乳業が2015年、2016年の夏にオープンした期間限定のカフェである。これは広告代理店の博報堂が主導して行われた。ピノは知名度のわりに若年層でなかなか売り上げが伸びていないという問題に対し、ピノを使って楽しい思い出を作ってもらうという趣旨の広告イベントである。日によっては1時間半近くの行列ができる大人気ショップとなり、大盛況であった。普段とは違う楽しみ方を体験することは、すなわち強烈ブランド体験となりえる。そしてこのカフェを実施した2015年から、ピノの売り上げがV字回復した。

、

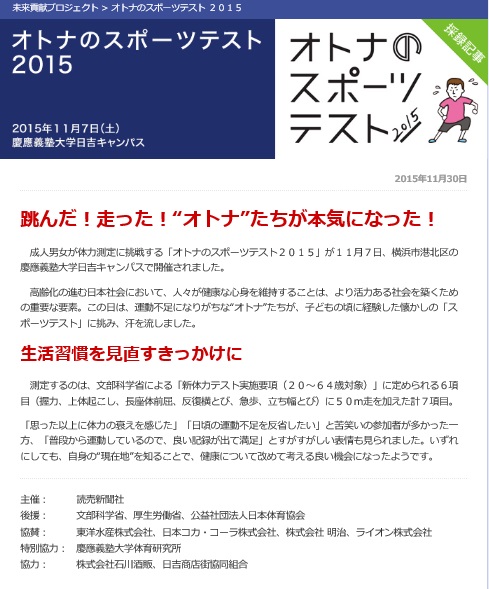

これは読売新聞広告局が行った広告イベントである。画像にもあるが改めて協賛や後援を記す。

主催:読売新聞社後援:文部科学省、厚生労働省、公益社団法人日本体育協会

協賛:東洋水産株式会社、日本コカ・コーラ株式会社、株式会社 明治、ライオン株式会社

特別協力:慶應義塾大学体育研究所

協力:株式会社石川酒販、日吉商店街協同組合

これは大人の運動不足に対して、行政の後援を受けていくつかの企業をスポンサーにつけて行ったイベントある。このイベントのポイントは2つある。1つ目は社会問題に焦点を当てたイベントであるということ。そして2つ目は企業のスポンサーを付けているため、行政が単独で行うイベントよりも予算が多いということである。例えばこの場合、スポンサーとしてコカ・コーラ社のアクエリアス(スポーツ飲料)などが協賛している。

2つの事例を見ていただいた理由は2点である。

1つ目は消費者が体験してもらうイベントであるということである。ピノは今までも多くのマス媒体で広告をやってきており、厚生労働省も大人の運動不足については注意喚起を行ってきた。確かにそれらを目にしたことのある人は多いかもしれない。しかし、それをみて実際に行動した人はどれくらいであっただろうか。現在はすでに一方的に情報を享受する時代ではない。興味のない情報はスルーされてしまう。そのためマス広告は認知にはつながるが購買・消費などの行動に移すまでに大きな壁がある。ましてや行政の広報などは、工夫を凝らした企業のマス広告よりもさらに目に留まりにくく、認知すらされていないことも多いと予想される。そのような背景で、消費者が体験するようなイベントは認知から実行へ移す起爆剤になりえやすいのである。現代では、強烈な体験はSNSでの投稿を促しやすく拡散も早いという利点もある。

2つ目は民間の企業にとっても有益だという点である。イベントの企画は、一般の方々に楽しんでもらえるようにやらなければ成功しない。しかし一方で予算の問題がいつもついて回る。ピノは森永乳業のプロモーションであるため企業にとって有益なのは当然であるが、「大人の運動不足の解消」をテーマにしたイベントで企業が潤うというのは着目する点であるといえる。

この2つの事例は成功例として挙げられるものである。前述したポイントを今一度抽出すると

であると考えられる。ではこれを東海地震に絡めて考えることはできないだろうか。すなわち、「静岡県民が東海地震に対して自分の問題ごととして捉えるようなアプローチ。そしてそれには一般企業にも参加してより効果のあるものに。行政×生活者×民間企業が win win win の関係を築く取り組みが出来ないか」という視点で考察していきたい。

CSV=共通価値の創造

結論から申し上げると、CSVという経営モデルを参考にすることが突破口であると考える。それに至る理由を以下に述べる。

第6章に書いた一般の企業にいかにお金を出してもらうかという問題は非常に難しい点である。なぜなら企業にとっては利益の追求は避けられない使命であるからである。上記の例で挙げたピノの事例などは、あくまでもピノのプロモーションであり、楽しさの共有という点では社会的に貢献しているがそれはあくまでも商品の特徴を別の形でイベントの形にしたものである。今回のテーマである地震のような社会問題とは結びつけにくい。一方で読売新聞社の事例は社会問題を絡めた事例であり、地震と結びつけるようなイベントも考えることが出来る。ただし、ここで2点留意する点がある。1点目は主催しているのが読売新聞社という、社会貢献など公共性を強く意識している会社であるということである。読売新聞社に限らず新聞社はそういった側面が強く、利益重視ではない事業を行うことがある。そのため、その他の一般的な企業に同じような催しを期待するのは難しい。2点目は、単発のイベントのメリットとデメリットを整理することである。メリットは、かなり強いインパクトを参加者に与えさせることが出来るところである。今まで他人事であったことがイベント参加によって自分事として捉えることが出来る。デメリットしては、傘下に障壁があることである。イベントは「認識」から「行動」の間を埋めることには大きな効力を持つが、その「認識」をさせることが少々難しい。実際私も、スポーツ振興に関する講演会に先日行った。内容は大変実りあるものであり大満足であったが、周りの人を見てみるとスポーツ関係者が多い印象を受けた。なかなか講演会に足を運びづらいというのは容易に想像できる。

当初、私の仮説はこうであった。

「県民と行政の意識格差は広報の問題である。伝え方を変えるべきである。広告手法で良く使われているある体験型イベントを行えば必ずや広まるはずである。」

上記でも述べたように、「誰が主催するか」、「誰が金を出すか」という二点の問題に直面してしまう。そこでCSVという考え方である。CSVとは「本業での高い収益と社会での課題を同時に解決する」経営戦略である。これはあくまでも企業が側の目線である。CSVについて以下で説明する。

参考:CSV経営戦略 名和高司著

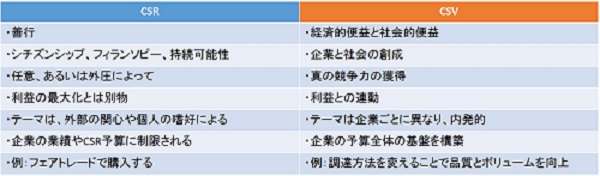

上記の図はCSRと比較したものである。また、CSR以外のものと比較したのが次の図である。

参考:CSV経営戦略 名和高司著

つまり、CSVとは社会貢献活動を利益の追求の延長線上で行うということである。どちらかに偏らない。以下にCSVの参考事例を挙げる。

経済価値=貧困地域での市場開拓

社会価値=貧困地域での健康増進、貧困層への教育支援

経済価値=コーラの市場開拓

社会価値=健康問題解決

BOPビジネス=貧困ビジネス

7章で述べたCSVと同様に、BOPビジネスについても触れておきたい。BOPビジネスとは貧困地域を市場と捉えるビジネスのことを指す。確定した定義はないものの、途上国のBOP層(Bace Economic Pyramid)を対象としたビジネスで、現地における様々な社会課題の解決につながることを期待されている。これはCSV活動と相対するものではない。上記で挙げたネスレの例は、CSV活動であり、BOPビジネスとも捉えられる。その他のBOPビジネスの例をいかに挙げる。

JBIC=株式会社国際協力銀行 日本政府100%出資の特殊銀行 であり、経済産業省が主導する形で国が関わっている。つまり、BOPビジネスは企業だけでなく国家として行っているといえる。では、本題の東海地震に戻す。前章で述べたCSVは主体が企業である。しかし東海地震対策に関わる事業を企業が自発的にやってくれるのを待つのは意味がない。そこで、BOPビジネスならぬ、震災ビジネスを展開するというのが私の提案だ。静岡県の人口はおよそ370万人である。例えば飲料水で考えると

370万人(人口)×0.23(全く備蓄していない人)×3リットル(1日に必要な水分量)×7日分=1787.1万リットル=2リットルペットボトル約894万本

370万人(人口)×0.67(1~6日分しか備蓄してない人)×3リットル(1日に必要な水分量)×3日分(1~6日分の中央値)=2231.1万リットル=2リットルペットボトル約1116万本

1787万+2231万=4018万(リットル)

以上が静岡県における県民の備蓄のみに焦点を当てた試算である。

清涼飲料水業界では1年間の販売数量が1万ケース{×500リットル(=1億2千万リットル)}が大ヒット商品と言われている。静岡県の備蓄のみに絞っての数であることを考えれば大きな市場といえるのではないだろうか。

これが私の政策提言である。そしてBOPビジネスの仕組みを参考に「震災ビジネス」を展開する。行政的な視点で言い直すと、震災ビジネスを行いやすくする土壌や仕組みをつくるということである。以下で具体案を述べる。

以上4点である。ポイントは企業に利益をもたらすこと、そしてそれをやりたいと思わせる仕組みづくりである.