働きやすい環境へ

〜仕事と残業の削減から〜

上沼ゼミ4年

社会科学部4年

鈴木佑弥

(出典:ワンオペ牛丼〜片付け編 http://app-liv.jp/876797409/)

研究動機

これは自分のアルバイトが関係している。自分はアルバイトの中で、働く環境には満足していて、一回一回勤務でやりがいや楽しさも感じている。

一方で職種のチェーン店では、人数不足による過酷な労働状況が取り上げられ、次々に従業員が辞め、ストライキ騒動も起こるという状況があった。

その時に同じ、職種のチェーン店でありながらどうしてこんなに差が出てしまうものなのか疑問に感じた。最近では、ネット上でこのような状況を「ブラックバイト」と呼んだりしている。

アルバイトなのだから、辞めたらいいのではないかという意見もあるが、なかなかそういかない労働環境の構造もあり、そういった面も是正が出来ないのかということにも関心も抱いた。

このブラックバイトがどうして起こってしまうのか、背景や、自分のようなアルバイトにやりがいを感じることが出来るようになるためにはどうしたらいいのか、並びにブラック企業を減らしていきたいと思ったことが研究の動機である。

研究概要

このホームぺージは2014年に開設されている。その当時から2016年までは「ブラックバイト、企業の事例から考える」という副題のもと研究を進め

ブラックバイトの是正、ブラック企業をなくすための様々な制度(残業代の仕組み、労働構造、ブラックバイトの種類、給与支払い体系)などを中心に研究を進めてきた。

しかし、その中で解決したい問題、学生が政策提言の段階で結論を導き出せるものは何かを考えた時に、「アルバイトなんて辞めれば解決する」といったことや「残業代未払いの問題は企業の裁量であったり、国との交渉でなんとかするもので、

一人の学生が未払い問題の政策を提言することは困難である」という結論を自分の中で出した。残業代未払いはやはり厚労省絡みで解決すべき問題であるなというのが率直な意見である。

なので2017年から方針を変更し、「今あるブラック企業を減らしていく、ブラックバイトを減らしていく」という漠然としたものではなく、「日本の労働者はなぜ残業をしてしまうのか、残業を減らすためにはどうしていくべきか」という論点で研究を進めていく。

今研究では第1章でブラック企業、ブラックバイトというものはどういうものであるかの簡単な概略を説明する。第2章では実際にあったブラック企業とブラックバイトの事例を数例紹介する。第3章では現在の日本の労働構造や各政党の働くことへの動き、また関係している労働政策を提示し、政治的な流れを簡単に紹介する。

第3章までは現状のブラック企業や日本の労働の大まかな、分析であるとすれば、第4章からは実際に働きやすい環境の実現に向けて、残業が発生する原因を究明し、それに対するアプローチを事例を交えながら紹介する。そして第5章では第4章の内容を受けて自分なりの政策提言をしていく。

章立て

- 第1章 ブラックバイトとは

- 第2章 実際に取り上げてられたブラックバイト、企業の事例

- 第3章 労働に関わる政策

- 第4章 働きやすい環境の実例やアプローチ法

- 第5章 政策提言

- 第6章 おわりに

第1章・・・ブラックバイトとは

ブラックバイトって一体どんな風に定義されているのか、この言葉がどうやって生まれてきたのかという背景を研究し、原因や、ブラック企業の雇用と関連づけて見ていこうと思う。それに対して自分もブラック企業を定義づけて考えてみたいと思う。

第2章・・・実際に取り上げられたブラックバイト、企業の事例

では、実際にどんな事例があげられたのか。先日の「ワンオペ」の例をよく知っていると思うのだが、その「ワンオペ」ってどういうことなのか、その他にも、私たちが知らない企業の間でそういう事例があるのではないかということに迫っていく。

第3章・・・労働に関わる政策

ブラックな現状を打破するための政策としてどういったものがあるのか、一つ例をあげれば、残業代0法案というものがあがった。こういった様々な政策がブラック企業の進行のストップになるのか、またまた滑車がかかってしまうのかという点を見ていこうと思う。

また、どういった労働法や労働行政がブラックバイトを生んでしまっているのかという点についても見ていきたいと思う。

第4章・・・働きやすい環境の実例やアプローチ法

働いてる人が働きやすい環境を作るための、企業独自の取り組みを調べていきたいと思う。まず、「残業」を減らすためにはどうすべきかに着目し、課題を設定する。

そののちに、その課題を解決するアプローチ方法を実例と共に紹介していき、次章の政策提言につなげていく。

第5章・・・政策提言

今までの内容を踏まえた上で、人々が過労などに、苦しまずに、その中でも、企業も平和な会社運営が出来るという状態を作るためには

どうしたらいいかということを政策として提言していきたいなと思う。

第6章・・・おわりに

このHPを書きあげて思ったこと今後に期待することはを簡単の述べる。

第1章 ブラックバイトとは

(1)①ブラックバイト

近年、「ブラック企業」という言葉が大衆に認知されるようになっている。そのブラック企業という言葉になぞらえて「ブラックバイト」という言葉も出てきている。

このブラックバイトという言葉、どういうことを指すのかというと、アルバイトで働いてる人が過酷な労働条件の元で働かせてることを指している。

次章で詳しく取り上げるが、例えば、簡単な例を挙げると飲食店でのアルバイトにおいてカウンターの接客から、調理までを一人でやらされる。

9時間働いて休憩が1度もない。サービス残業を強要させられる。テスト前であるために、シフトに入れない旨を伝えるも、考慮してもらえず、働かされる。

他にも、働く形態によって異なった過酷労働の形があるが何点か挙げると以上のようなものがブラックバイトと言える。

日本は基本的に働きすぎという傾向がある。3章でまた詳しく扱うつもりだが、多大な残業を取り締まる法律制度が定められていません。一例として今から書くが、

労働基準法では、労働時間は1日8時間で週40時間までという風に決まっていて、これが原則的な日本の労働規制である。これを破ると労働基準監督署という機関に取り締まられる対象となる。

しかし、この原則にいくつかの例外を加えることで、何時間働いても、ましてや、24時間働いても、違法にならない方法があるのが現状で、一例を出すと「36(さぶろく)協定」というものがある。この36協定を簡単に紹介したいと思う。

◎36協定

この36協定は時間外労働に関する労使協定の一つである。時間外労働を行う時に労働組合と書面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出ることで時間外労働、つまり残業をしても可能になるという制度出来上がっている。

この協定をあまり、理解していない労働者は何もわからず、署名をするなどして、残業が出来る体制が知らぬ間に出来上がっているという現状がある。

この協定の中身に関しては労働基準監督署が介入することはまずない。なので、無限に残業が出来るという状況が作り上げられてしまっている。

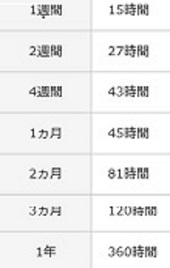

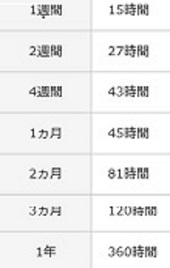

下に示されている図は36協定締結時の残業時間の目安の図になるのですが、これはあくまで目安であって、特例措置を行えば、この目安を越えての残業が認められるというシステムになっており、こうして、残業代が容認される社会構造が出来ている。

【図1】:36協定締結時の残業時間の目安の図

(出典:とっても大事なサブロク協定(36協定)|本当に知ってる?残業代の基礎知識|サービス残業・未払い残業代請求のことなら残業代バンク http://zangyou.org/information/36kyoutei/)

②原因

所詮アルバイトであるので、やめればいいじゃないかと思うかもしれないがなかなかそうもいかない背景も多々ある。

その背景についてブラックバイトという言葉を提唱した中京大学の大内裕和教授は3つの理由があると言っている。

一つ目が「経済的困窮」である。親の経済力から考えて、アルバイトをしなければ生活が送れないという学生が増えている。自分の知り合いも自分のアルバイトの給料を半分ほど、親に渡しているという子もいる。

二つ目に「フリーター増加による競争激化」がある。勤務時間に融通の利くフリーターが増えることにより、大学生などの時間に制約のある人材は価値が下がってきている。

なので、今のアルバイトをやめてしまった時に、もう次のアルバイトがないと考える学生も少なくない。

三つ目に挙げられるのが「職場の圧力」で、社員が担っていた責任の重い仕事、例えば、店長がいない時の店長代理の仕事などを任されるようになると

なかなか替えが利かないものであるので、辞めにくいし、会社も辞めさせたくないという現象が起こる。

以上述べた点から、バイトを辞めるということも簡単ではない社会構造が出来ていると考えられる。

③非正規労働者と正規労働者

学生のアルバイトの基本は飲食店、塾講師、コンビニの大手チェーン展開している業種で働いてる人が多い。そういった店舗では、店長のみが社員で、他は非正規労働者で店の運営をするということも珍しくない。そうして、非正規労働者に役職を付けて辞めづらい雰囲気を作ってる現状がある。

上で簡単に紹介した36協定も、学生が、労働に関する状況を理解してないというところから、「とりあえず、サインしといて」という感じで何事もないように署名させているということもある。

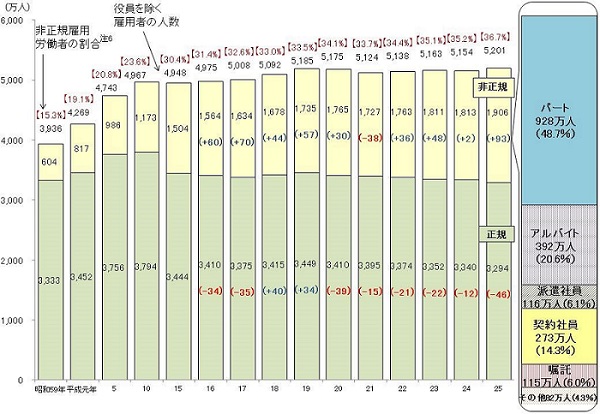

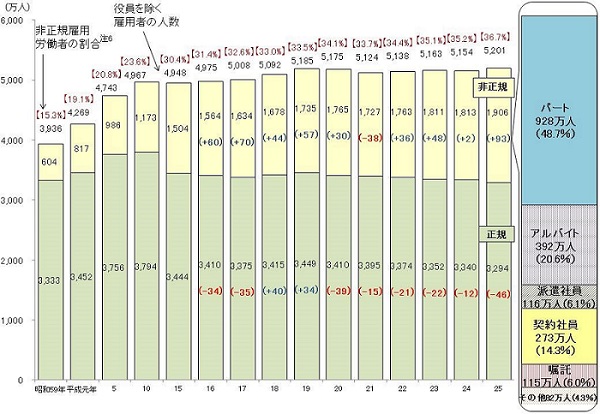

ここで三つ目の「職場の圧力」についてもう少し言及していく。以下の図2は、現状の正規労働者と非正規労働者の割合である。

(図2:【正規雇用と非正規雇用労働者の推移】)

(出典:「非正規雇用」の現状と課題|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046231.html)

図からわかるように、非正規労働者の割合は4割弱にもなっている。

★上述しているように店舗運営の軽い補助という位置づけであった、学生アルバイトで、店長の代わりの時間帯代行の業務をさせられるなど、社員並みの仕事量を強いられてるのである。

また、国民の所得の減少も大きく関わってくるものである。東京私大教連の調査で、首都圏の私立大学に通う学生の家庭からの仕送りは、2013年度で月平均8万9千円。ピークだった1994年度の12万4900円から減り続け、調査開始以来、最低となっているとの報告があった。

そんな中、仕送りから家賃を引いた1日当たりの生活費が平均937円になっており、ピークだった1990年度の4割以下になっている。

こうして国民の所得が減り続けるなかで、学生のバイト依存が高まっている。

奨学金制度というものもあるが、これは成績優秀者への優遇の場合などを除いて、すべて貸与制で、うち7割が有利子である。月10万円を4年間借りれば480万円、これに利子が付いて600万円以上を卒業後に返さなくてはいけない計算である。

就職難である、現代社会の中で、近い将来、安定した職業につけるか分からない不安などもあり、、奨学金を諦めるか、借りる場合でもできるだけ最小に抑えざるを得ない状況になっている。

若者から、労働相談を多く受けている首都圏青年ユニオンは近年、バイトを辞めても、次に新しいバイトが見つかるかわからない。だから、不満があってもなんとなく続けてしまう、という学生からの相談が増えていると伝えている。

ブラックなバイトを止めるために、大学生などにできる策として、奨学金制度を改善し、無償で受けられるものを増やしていくことや、世論的な包囲によって、知識のない学生が無理な働き方をしないように社会全体でこの問題を考えるといったことや

大学の中にも、こうした、労働の相談を受けられるための窓口をきちんと設置することや、地域の自治体や商工会も一緒になって、こうしたブラックバイトの問題に積極的に関わっていくことが大事であるなど、いくつかの策を考えることが出来る。

次の章では具体的なブラックバイトの事例を簡単に見ていきたいと思う。

第2章 ブラックバイト、企業の事例

この章では実際にあったブラックバイトやブラック企業の事例や事件を、現状こういったことがあるということを認知してもらうために紹介しようと思う。

◎ワンオペ

「ワンオペ」に関して具体的な事例を紹介する。今回問題になったのは、「ワンオペ」と言われるものである。このワンオペについて改めて詳しく説明しようと思う。

このワンオペとはどういうものかというと、お店の切り盛りを一人で行うことである。まず注文を受けるための接客→その注文を受けて調理→調理したものを提供→食後にお会計。この4つの基本的な流れがある。これを一人で行うのがワンオペと言われる問題である。

自分のバイト先を例にとっても、忙しい時間は一人で運営するということはなく、接客を担当する者、調理する者、店舗によっては3人も4人も使って接客をする店舗もある。

2013年の冬にある会社が「牛すき鍋膳」という新メニューを販売したところ寒い冬に安値でボリュームもある温かい食べ物としてこれが大盛況し、同じ業界の他者も翌年2月にこれを真似る形で鍋定食の販売を始めた。

しかし、この鍋定食は準備にすごく時間を使うものであった。ワンオペ制度であったこの会社ののアルバイト従業員はついに耐えられなくなり、辞めるものが続出し、一部店舗では閉店まで追い込まれるところもあった。5月下旬には実際に「ニクの日(29日)」にストライキを起こそうというネット運動も起こったりした。

ある店員は休日もなく、月に勤務時間が400時間を越え、4月には退職せざるを得ない状況まで追い込まれたという。従業員が大量に退職したことで閉店等に追い込まれた店舗では時給を上げて、バイト探しの人々を引き付けようとしたが、それも上手くはいかなかった。そういったお金以上に過酷な労働状況というものみんな嫌うものなのかもしれない。

ワンオペの弊害というのは他のところにも及んでいる。それは深夜営業の時に関してである。食い逃げ客や強盗が来ても、ワンオペであるため、店を離れることが出来ず、追いかけることが出来ないし、強盗へ抵抗することも出来ない。

同じ業界の中での強盗被害の85%をこの会社が占めている。なので、警察がワンオペ廃止を警告したようだが、その時に環境改善とはなっていなかった。それは、一人増やす人件費よりも、強盗に一時的に金を奪われる方が被害が軽いと社長が考えていると思われるからである。

◎「予選」期間

ある気象予報会社について取り上げる。携帯電話のアプリケーションであったり、テレビでの気象予報でも有名な会社で気象庁とも張り合う業界大手企業である。この会社内で起こった過酷労働について簡単に紹介する。

ある男性が気象予報士試験に合格し、面接も突破し、この会社へ入社をした。会社から高い評価を受けたことはきっと間違いない。しかし、この会社では、入社してすぐの間は「予選」という期間を設けていた。入社しての半年を選別期間として、見習いとして、仕事をし、その後に最終的に気象予報士として働けるかを見極めているのである。

この「予選」と呼ばれる期間で長時間労働に従事させても体力的に耐えて、精神的な病気に落ちないかなどを見ているのである。

男性は月に230時間の残業を強いられた。1日換算すると1日に7時間以上である。厚生労働省が定める「過労死ライン」というものがある。この定めるラインを超える残業を日常的に行うと人間最低限の睡眠時間を確保出来ないとされていて、このラインが月80時間である。つまり、軽く越えているのである。予選が終わった10月、耐えきれなかったのかどうかはわからないが彼は自殺をしてしまった。

会社は彼の死後、遺族への謝罪もなく、過労死と認定されてもきちんとした対応を取らなかった。2010年に、遺族が京都地裁に損害賠償請求訴訟を起こすと、マスコミで大きく取り上げられ、会社は態度を一変し、和解を提案し雇用環境改善にも尽力すると返答した。しかし、その後、労働組合が結成されて、会社はこの一件は忘れるようになどと社内で伝えているらしい。

この予選という考え方は現代ではよく見受けられている。就職難という時代を利用し、若者を最初に大量に採用し、その後にふるいにかけていくというもので、ITやアパレル企業などの業界の就職人気企業で見受けられる。

人気企業には毎年優秀な学生がエントリーし、面接を経て採用にたどり着く。その後に、面接だけでは見抜けない部分として、長時間労働に耐えられるかを予選という期間を設けて見ているのである。こういったすさまじい事件や、会社があるということの一例である。

第3章 労働に関わる政策や制度

(1)労働者派遣法改正案

第1章の政府の動きに関してまとめた際に話に挙がった、労働者派遣法改正案について簡単に説明する。

この法案は2014年の3月に通常国会で提出された法案である。簡単な概要を説明すると、企業が自由に派遣の労働者を活用できるようになるといった法案である。

具体的に言うと、企業が3年ごとに労働者を替えさえすれば、同じ職をずっと派遣労働者、つまり非正規労働者に任せることが出来る。

また、人材派遣会社は全ての国の許可制にし、派遣の労働者への教育訓練を義務付けた。非正規労働者には二種類あって、企業が正社員と同じように直接雇う従業員と、人材派遣会社が雇って工場などに派遣する派遣労働者に分けられる。

この法案は、派遣を登用することを認めるようであるといった野党の反対や、正社員の採用枠が減るなどの問題があるなどの指摘があった。ちなみにこの法案は廃案となっている。

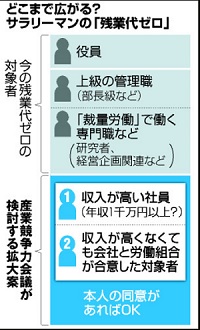

(2)残業代0法案

国がこうした労働環境に関して考えているかというものに「残業代0法案」と言ったものもある。これは労働時間に関わらず、賃金が一定となるような働き方を一般社員へ広げていこうというものである。

労働基準法では1日の労働時間を原則8時間として、残業、休日、深夜での仕事に関しては企業が追加で賃金を払うことを義務づけている。しかし企業には上で説明したすき家の例のように、人件費を上手く抑えたいなどの要求もある。

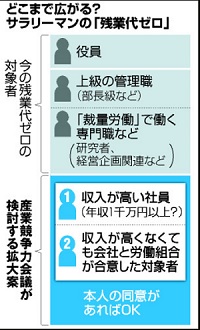

現在は『上級管理職や研究者などの一部専門職に限って、企業が労働時間にかかわらず賃金を一定にして残業代を払わないことが認められている。今回の提言では、この「残業代ゼロ」の対象を広げるよう求める。

対象として、年収が1千万円以上など高収入の社員のほか、高収入でなくても労働組合との合意で認められた社員を検討する。いずれも社員本人の同意を前提にするという。また、当初は従業員の過半数が入る労組がある企業に限り、新入社員などは対象から外す。』とされている。(朝日新聞デジタルから引用)

上の引用部分の現在の残業代ゼロの対象者とこの法案での対象者の違いを載せておく。

(図3:現在までの残業代ゼロの対象者とこれからの対象者)

(出典:「残業代ゼロ」一般社員も 産業競争力会議が提言へ|朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/photo/AS20140421004848.html)

この制度を取り入れると、仕事での成果に応じて、賃金が支払われる。そう考えると、成果主義というものはたしかに、社員や、雇用者のやる気を生み出すことに繋がるかもしれない。しかし、労働時間に比例して賃金が支払われないということに長時間労働を加速させることが容易に想像できる。

なので、従業員の健康状態を把握するために、労働時間の管理をきちんとするように企業に政府は命じたり、社内で労働時間の上限を設けるようにするなどの対策を取っているが、これがどこまで浸透していくか定かではないと思う。自分の中ではこの法案はブラック企業を促進させてしまうものであるとと思っている。

安倍政権は2015年の通常国会での法案提出を目指す方向である。

(3)野党の動き

①共産党

このブラックバイトというものに関しても政府も重大な問題だと取り上げ始めている。2014年の6月に日本共産党は、「ブラックバイトから学生生活を守ろう」という文書を発表し、国全体で考えるべき問題であると提起している。

新聞の各社でも取り上げられ始めている。大学職員からも、授業の時間中にバイト先から電話が来て、途中退出する現状やゼミ合宿にも影響するなど、大学での勉強の弊害にもなっています。人によっては、両立が出来ず、バイトの影響で留年してしまうという人もいるようです。

原因の3番目に取り上げた、職場の圧力というのは一つ影響していると考えられる。以前は学生バイトというのは、正規雇用の補助として捉えられ、シフトも自由に組めて、テスト前のお休みももらえて・・・という考えが一般的なように思う。

しかし、今では学生でも、責任の重い職に就かせることがあり、軽い店の補助とは言えないような仕事を任せるようになっている。この原因の一つには、非正規労働者が増加し、正社員として扱われている人が少ないことが挙げられる。

共産党は大学も一緒になって、学生にアルバイトを無理強いする現代の風潮は止めるべきであると提起している。奨学金の拡充をし、長時間働かないと生活できないという学生の現状を止める、

また、労働法などは、高校などで、勉強する機会があまりないため、その知識の乏しさに付け込んで、不正な働かせ方をしたりという現状があります。もっと社会的に世論で包囲するなどして、運動を起こすことが有効だと考えています。

現状、市民団体が動いて、労働環境が変わった事例もある。

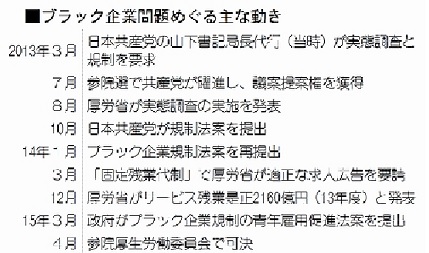

また、参議院選で議席数を倍増させた共産党は議案提出権を得たので、「ブラック企業規制法案」を提出し、厚労省がブラック企業の重点監督を行うなどの動きも見せている。

労働環境の是正に関して、国家も考えるようになってきているということが見てとれる。

このブラック企業規制法案の内容としては

残業時間の上限を年間360時間とする

次の勤務まで11時間の休息時間を保障し、きちんと確保する

サービス残業が発覚したら残業代を2倍にする

採用者・離職者数など労働条件・職場環境の情報公開を行う

パワハラを行った企業には指導・勧告などを行い、従わない場合は企業名を公表する

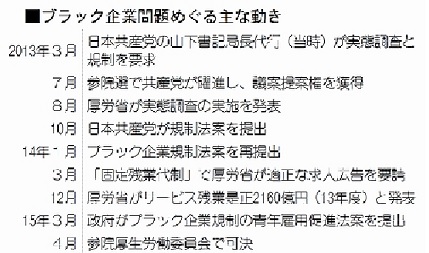

などブラック企業の手口を封じ、人間らしく働ける労働環境をつくるための法案である。以下に示す図が共産党がこの法案を提出するまでの流れに関する図である。

(図4:【ブラック企業規制法案関連の共産党の流れ】)

(出典:ブラックバイトから学生を守ろう http://www.jcp.or.jp/web_policy/2014/06/post-567.html)

②民主党

民主党もブラックバイトに関して学生との意見交換の機会を設けている。10月16日に海江田代表、泉青年委員長らがブラックバイト、残業代0に関してなど学生との意見交換を行った。

民主党の方から、正規と非正規の雇用形態についての説明などを行い、学生の方からは「授業以外の準備時間に関しての給料が支払われない」「口頭で2〜3時間の超過勤務を強要される」などのアルバイトの実体験を語り、ブラックな現状を報告した。

また、民主党は政府が提出した、労働者派遣法改正案に関して、「派遣社員の受け入れ期間や業種の制限を緩和することにより、雇用側にとって派遣はずっと派遣のままで働かせ続けることを可能とし、派遣労働の求人が増えることで正規労働の求人は減少、生涯派遣で低待遇を合法化し不安定雇用を蔓延させるものだ」と指摘し、

法律でもっと労働者を守るべきで、ワークライフバランスをより重視していきたいと民主党は掲げている。

学生の方からも問題提起があり、ブラック企業であるかの判断基準を学生は持っていないので、情報収集の仕組みを整えるべきであるといったことや、

こうした情報改善には、店長や社員が本社に声を上げていくべきであるが、その店長たちが、ブラック企業の犠牲者になっているので、声を上げられていない現状があるなどの、問題提起をした。

背景には親元のブラック企業や雇用体制の問題があり、アルバイトの負担を減らすためには、企業や、労働法の見直しが重要となってくると考えられる。

(4)残業

法案や政策とは少し離れるが、「残業」というものはブラック企業やブラックバイトを語る上では外せないものである。もらえるはずの残業代がもらえないであったり、

勤怠を切ったにも関わらずに実は働かせられるというサービス残業。残業という問題には触れておかないといけない。

①残業代の種類

基本時給以外の賃金が出る労働には3つの種類がある。時間外労働、休日労働、深夜労働である。

時間外労働は、1週間で40時間、1日8時間を超えた労働を行っているとき、これは時間外労働と呼ばれる。

休日労働は週に1度の休みの日に労働を行った際に発生するものである。

深夜労働は午後10時から午前5時までの間での時間での労働のことを指している

この3つの労働がある場合はいったいどのように賃金が発生するのかというと、

時間外労働1時間につき、時間単価の125%

休日労働1時間につき、時間単価の135%

深夜労働1時間につき、時間単価の25% 上乗せ

「時間外労働と深夜労働」=125%+25%=150%

「休日労働と深夜労働」=135%+25%=160%

「休日労働と時間外労働」=135%

「休日労働と時間外労働と深夜労働」=160%

以上のような計算の元で残業代が支払われるようになっている。

そうした中で、ブラック企業などでよく見られる残業代の種類として固定残業代という言葉がある。これは、基本の月給とは別に月に固定で支払われる残業代のことをいう。

この固定残業代を運用していうにはいくつかのルールがあり、この固定残業代が何時間分であるかをきちんと明示すること、固定残業代分の残業を行った場合、超えた差額分の残業代をきちんと支払うことなどがある。 を支払う

しかし、管理が甘いこともあり、ここの明示を曖昧にし、超えた差額分を払わないといった企業がいるという現状があり、きちんとした残業代の支払いになっていないのである。

(5)日本の労働市場について

働き方の改善を探るためには、日本の労働市場の理解というものも必要になってくる。ここでは、労働市場の社会構造システムについて言及する。

①労働市場の種類

主に労働市場と言われるものには二種類存在している。それは内部労働市場と外部労働市場の二つである。

内部労働市場・・・企業内部で雇用を維持するような労働市場。必要な人材を内部の配転、昇進、昇格などの

人事異動によって調達していて、余剰な人員を他部署に配転し、労働力の需給を調整できるものである。

⇒景気が悪くなり、業績悪化しても、リストラせずに従業員を抱え込む

⇒日本は古くからこの形である

外部労働市場・・・景気が悪くなれば、解雇されるような労働市場である。

企業の外側にある労働市場で、外部から労働力を調達し、余剰な労働力を外へ排出する。

年功などにはこだわらず、職種に着目して、能力を有無によって変わっていくものである。

⇒解雇されやすい分だけ、労働市場は流動的で、資格・能力を持っていれば職を得やすい。

⇒職能別労働市場。欧米などの主流

◎その中で、特に、日本の内部労働市場に着目する。

主に、この内部労働市場を支えるものには「終身雇用制度」・「年功序列型賃金」・「新卒一括採用」・「企業別労働組合」が挙げられる。

以下に詳しく記していく。

(1)終身雇用制度

日本の労働市場の中では、終身雇用制度が取られている。

終身雇用制度とは、就職してから、定年で辞めるまで同じ企業で働くことである。これが支持される背景には「解雇権濫用法理」の原則が存在するからである。

この原則は裁判所(司法)が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上な理由として是認できない場合は解雇権の濫用であるとする考え方である。

もっともな理由がない限り、企業は労働者を解雇扱いにすることは出来ないとしているのである。解雇前に、解雇回避の努力をしているか、人員削減の必要性がどこまであるかなどを判断するのである。

メリットとして、賃金を生活給のベースとする日本人にとって雇用が安定するので、安定感のある生活を送ることが出来るということ、幅の広い仕事能力を蓄積し、ジェネラリストになれる傾向がある点、

自社への忠誠心を確保して、帰属意識を持たせることが出来ることが挙げられる。

デメリットとして、衰退した、コストカットしたい産業から、人が移らなくなり、効率の良い労働配分が出来なくなってしまうこと、採用に慎重になる点、非正規社員が排除されたままになってしまうという点が挙げられる。

(2)年功序列型賃金

これも、日本の労働市場で多くみられるものである。これは、勤続年数や年齢によって、給料が上がっていく仕組みになっている。つまり、日本は勤続年数が基準となるのである。

欧米はこれに対して、職種に応じて、賃金が支払われる体制が出来ていて、勤続年数はさほど関係しない仕組みである。

この年功序列型賃金がなぜ用いられているかと言えば、従業員を自社に定着させることが一つある。また、年齢とともに、子育てに対し、費用がかかるのが現状であり、中年期にしっかりとした賃金をもらうことが出来る。

しかし、日本の気質も考慮した上でになるが、こうして年齢に応じて、給料がもらえることから恩恵を感じて、残業などをしがちになり、ワークライフバランスが崩れるといったデメリットもある。

(3)新卒一括採用

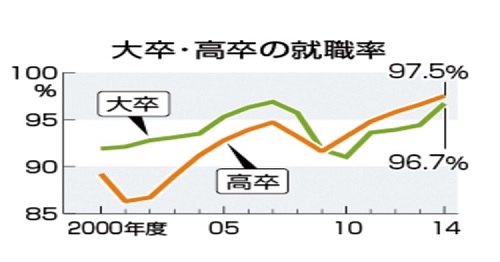

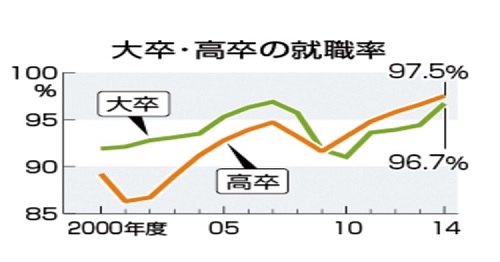

現在の日本の就職率は最終的に、9割を超えるようになっています。以下の図がその就職率の図です。

(出典:時事ドットコム 【図解・社会】大卒の就職率と内定率 http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_tyosa-koyou-college-naitei)

このような新卒一括採用の体制の中で、いくつか弊害も出ている。大学に在学中に就職活動が行われるため、大学の勉強がおろそかになること。その中で採用されなかった中でのブラック企業での就職などである。

これらの是正のために、大学卒業のあと、何日間は新卒扱いにするべきなどの議論も交わされている。

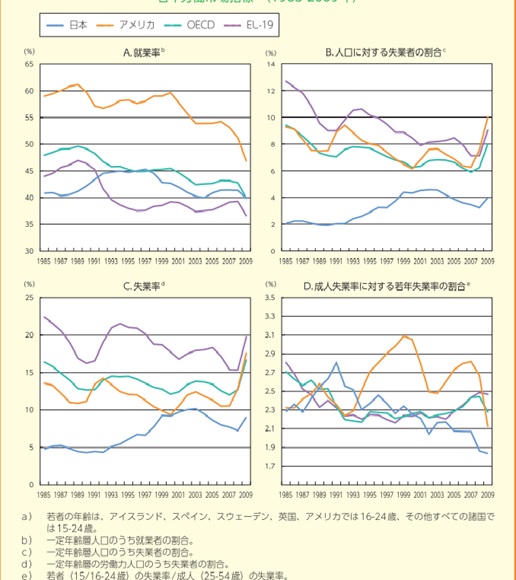

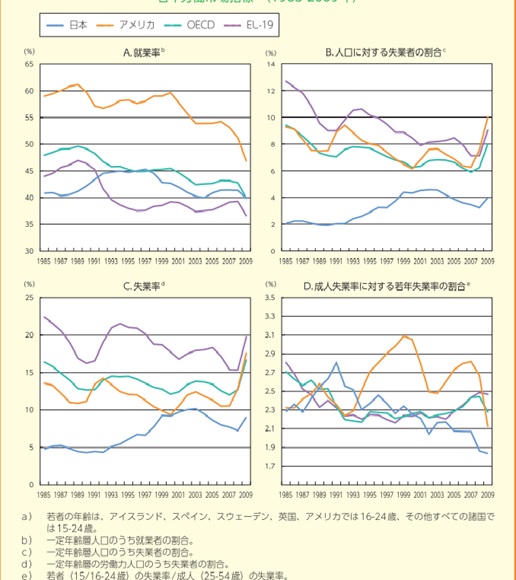

このような新卒一括採用にはメリットも存在している。それは失業率が低いことになる。欧州では20%台の失業率が基本であるのに対し、日本は8.2%となっている。以下の図はその失業率をまとめたものである。

(出典:第5章 国際比較から見た日本社会の特徴(87〜134ページ)- 厚生労働省 www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/12/dl/1-05.pdf)

第4章 働きやすい環境の実例とアプローチ法

①日本の残業の分析

まず、実際の事例を見ていく前に、日本の人間が残業が多い理由や残業の中身について図を用いて説明する。

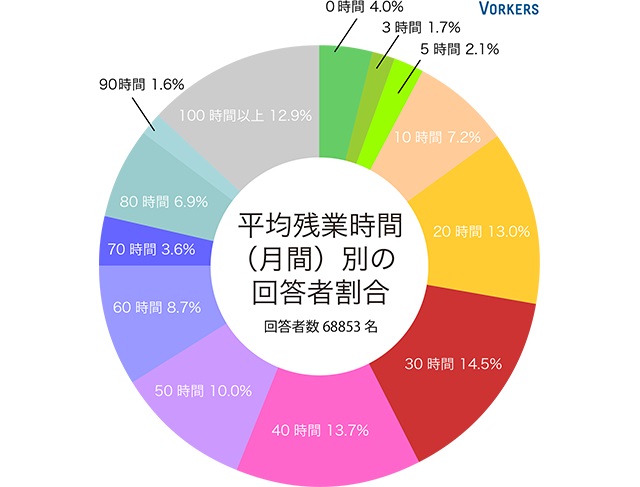

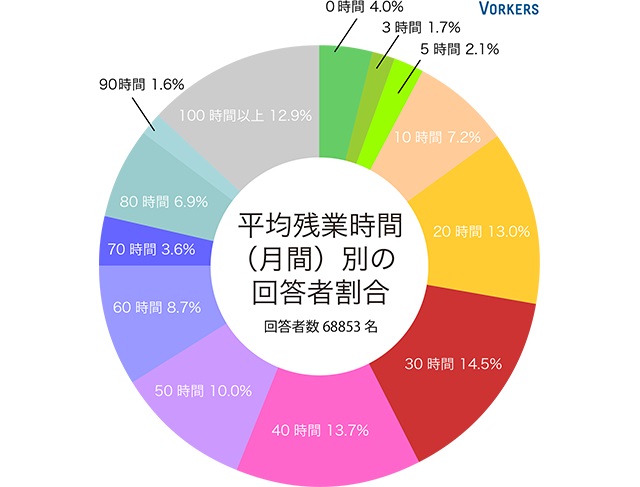

(出典:働きがい研究所 Vorkers http://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_4#ranking1)

上の図は働きがい研究所が2007年から2014年にかけて約6万8千人の様々な業種の会社員から月平均の残業時間のアンケートを取ったものである。

グラフから読み取れることとして以下のことが挙げられる。

57.4%の人が月間に40時間以上残業している

月間50時間以上残業している人も4割を超える人数がいる。

土曜日と日曜日を休みと捉えた時に、30日から2日×4週を引いて22日働くとすれば考えれば、月間50時間残業している人は

50÷22=2.27となるので最低2時間の残業を強いられていると考えると 9時から18時まで定時であれば20時頃まで働いており、帰宅するのは21時。

そう考えると、ごはんを食べてお風呂に入って明日の準備をしてとなるとなかなかプライベートの時間が取れていないことがわかります。

(出典:マイナビニュース http://news.mynavi.jp/news/2016/10/12/302/)

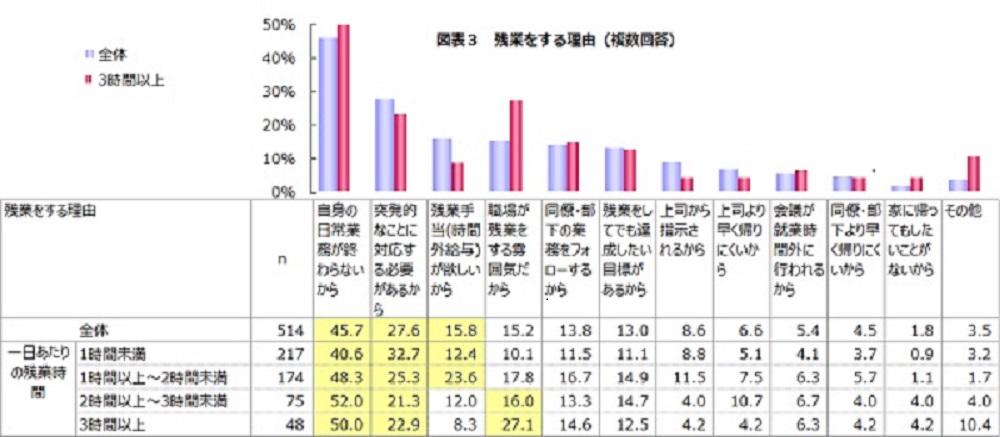

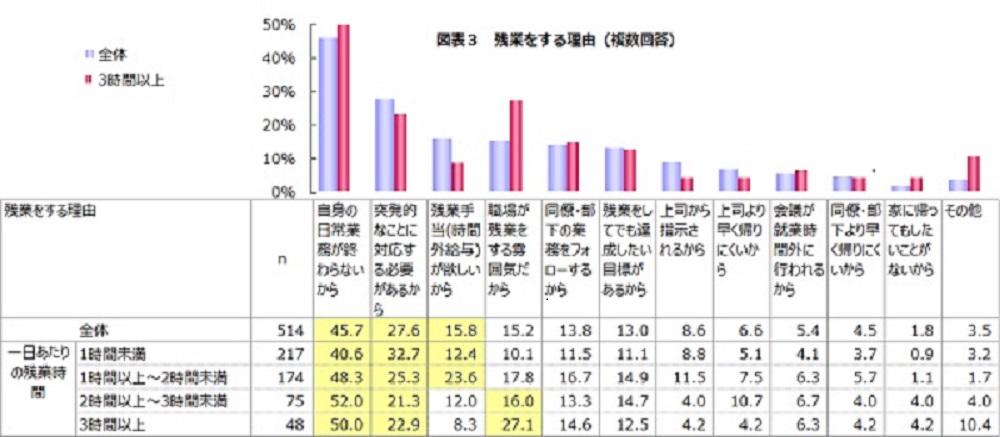

今回の上の図は日本能率協会総合研究所が2016年の7月26日から8月1日に20歳から69歳の就業者1000人にアンケートを行ったものである。今回調査した項目は「残業をしてしまう理由」である。

この図から読み取れることとして以下の問題が挙げられる。

「日常業務が終わらない」と答えた人が全体で45%いる

一日平均3時間以上残業している人は「職場が残業する雰囲気だから」と答えている人が27.1%いる

約半数の人が日常業務が終わらないため残業しているということがわかった。つまり、日常業務を削減したり、業務の効率化を図らないことには残業は減らないのである。

根性論でつぶやいてみたりその人がやる気がない。ということはあまり関係なく、単純に仕事量が多い。仕事を削減する必要性があると言える。

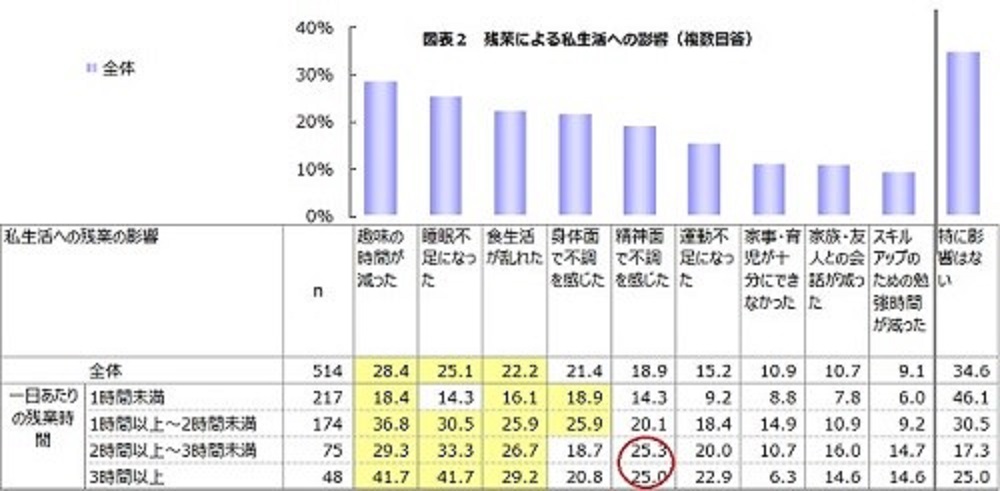

(出典:マイナビニュース http://news.mynavi.jp/news/2016/10/12/302/)

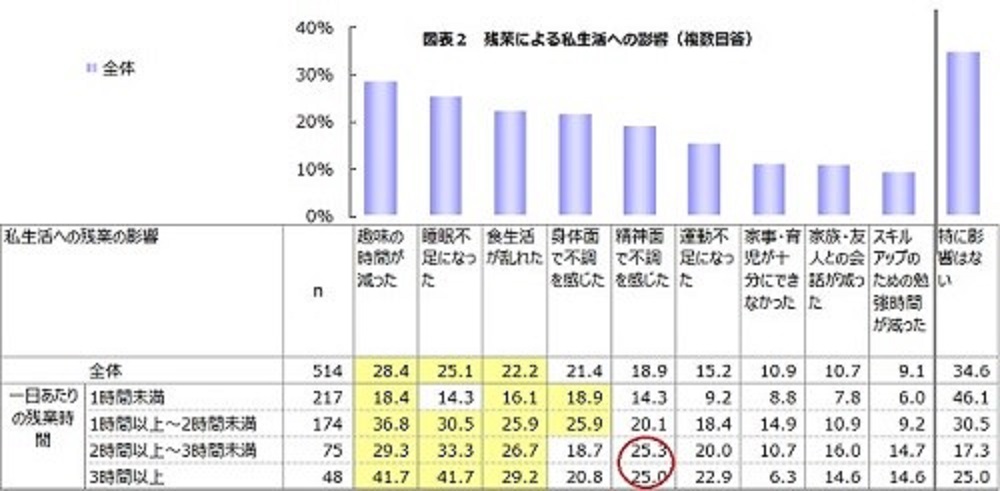

今回の図も先ほど同じ日本能率協会総合研究所の調査結果である。この中では特に目立った数字はないが、一点読み取れることとして

残業をすることで色んな私生活への影響が出てくる(趣味の時間減った⇒28.4%、睡眠不足になった⇒25.1%、食生活が乱れた⇒22.2%、どれも私生活への悪影響)

抜きんでた数字はないが、4位も21.4%で身体的に悪影響が出たという報告であり、誰かしらに何かしらの問題が生じてくるということがわかる。

ここまで3つの図を用いて日本の残業の理由、影響面について簡単に考察したが、課題を3点まとめると

半数近い人が一日平均2時間以上の残業を強いられている。⇒私生活に影響を及ぼし、充実した時間を過ごせていない。

残業の理由が日常業務が多いせいである⇒日常業務の削減、効率化が必要である。

残業しなくてはいけない空気感の存在⇒古くからの労働体制の改善の必要がある。

以上3点の課題に対するアプローチ策や実例を次節から見ていく。

②私生活充実への施策

(1)ノー残業DAY

まず課題の一つ目にあたる、私生活の充実への施策を見ていく。ここで取り上げたいのは「ノー残業DAY」というものである。

このノー残業DAYというものはどういうものかと言うと「週に一度残業しない日を作る」というものである。実施企業の多くは水曜日に実施しており、水曜日は定時の時間で帰ろうというものである。

2016年に経団連に加盟している企業のうち、67.8%の企業で実施されている。

このノー残業DAYを活用することで様々なメリットがあります。

オフィスの電気代の節約

「今日はノー残業DAYだから早く終わらせよう」という意識の中から業務の効率化の意識が芽生え、効率的に仕事をする方法を自ら考えるようになる。

個人のスキルアップや勉強会を開く時間を作れる

家族との時間や趣味の時間を作れる

このような数多くのメリットがあり、リフレッシュすることでモチベーションアップや仕事の効率化スキルの上達に繋がってきます。

一方でデメリットも何点か存在しており

ノー残業DAYに定時退社する分、他の日にしわ寄せが来て、会社によっては週単位の残業時間はさほど変わらない。

急ぎの案件に対応できない。

以上のようなデメリットも存在している。特に1番目の理由を防ぐためには業務改善を行い、仕事量を削減していかないと他の日の残業が増えてしまうので

業務改善、効率化を進めた後に、ノー残業DAYが有効手段になってくると考えている。

③業務改善施策

(1)アウトソーシング

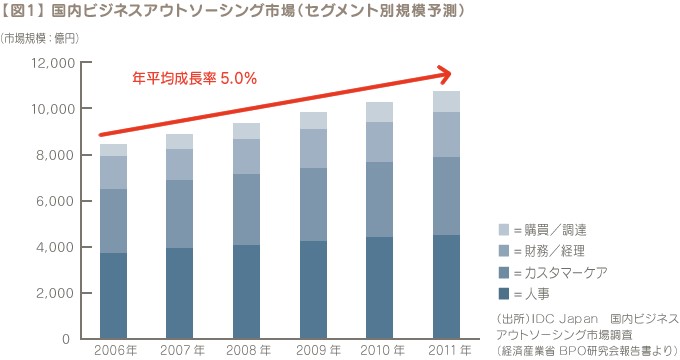

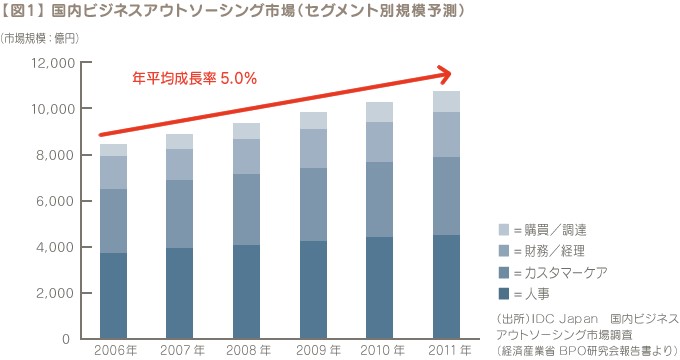

課題の2つ目にあたる業務を削減する、効率化するという方法の一つに「アウトソーシング」というものがある。このアウトソーシングという言葉の意味は

「企業が自社内部の業務を外部の専門業者に委託する」というものである。あまり聞きなれない人もいるかもしれないが、国内のビジネスアウトソーシングの

市場規模というものは大きくではないが毎年成長を続けており、それが下に示す図である。

(出典:Adecco 「アウトソーシングの現在と未来」http://www.adecco.co.jp/vistas/adeccos_eye/27/)

(2)アウトソーシングの種類

アウトソーシングの中にも種類が何個かに分かれている。

①単純業務を委託・・・自社の経営資源を有効活用することが出来て、単純業務を委託することでコア事業、主力事業に専念することが出来るようになる。

②組織に不足している技術やノウハウを委託・・・専門的な部分を取り入れてもらうことで新たな付加価値を創出することが出来る

③効率化の推進・・・施設運用とスタッフを抱える事業者に委託・・・効率化を推進しコストダウンを図ることが出来る。コールセンターの代行センターなどはこれに当たる。

また事業内容が現在では多岐に渡っている。先ほどのコールセンターなどの代行業務やITシステムの導入、人事評価制度や給与計算の人事面のアウトソーシングなどがあり、最近では福利厚生に関するアウトソーシングまで行う企業も存在している。

(3)メリット

このように様々な業務を委託することで「業務内容のスリム化、削減」が図れることが大きなメリットに挙げられる。単純な業務を委託することで業務を減らすだけでなく、

ITサービス運用委託(現在の流行はIoTか?)などをすることでIT化によって業務を中長期的に削減することが可能になる。

上手くアウトソーシングを活用することで「日常業務が終わらない」という日本の残業する理由の一番の大きな原因を解消する一手になると考えている。

(4)活用事例

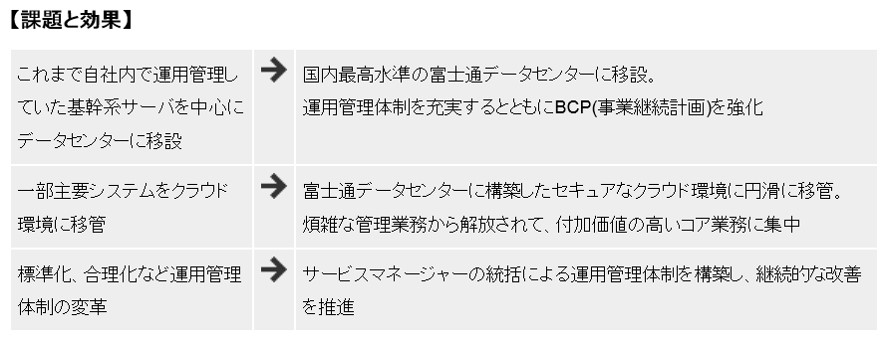

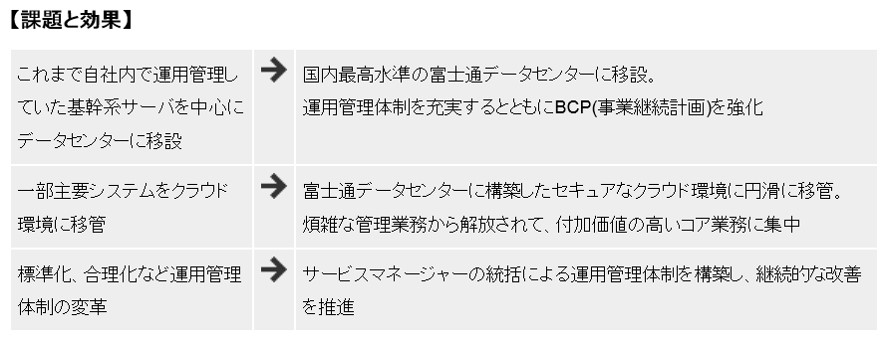

ここでアウトソーシングの活用事例を一つ紹介したいと思う。広告会社ADKから富士通へアウトソーシングを依頼した例である。

会社移転をきっかけにADK内で管理していた情報システムを富士通に移転。運用保守まで富士通が行うという形である。そのプロジェクトで挙がった課題面とそれに対するアウトソーシングを活用

した上での結果が下の図である

(出典:FUJITSU データセンターアウトソーシング導入事例 http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/data-center-services/case-studies/2014/adk/)

このアウトソーシングの導入によって「保守運用まで富士通に任せることで煩雑な管理をADKが済むことなく行うことが出来、経営資源の再配分が出来る」という点と、

「専門性の高いことを富士通にお願いすることによってより強固な保守体制を構築し、新しい付加価値が創出された」という2点でとても意味のあるアウトソーシングとなっている。

(5)その他の業務委託方法

ここまでアウトソーシングの説明を中心に行ってきたが、他にも、業務の委託方法はいくつか存在する。もちろん派遣社員の登用なども当たり前なのだが、今回はあまり触れず、

自分の実体験をもとにお話をする。その実体験は「内定者アルバイト」である。私の内定先では11月から1月にかけての繁忙期に内定者にアルバイトを呼びかけた。

シフトは自由で希望の日にちを伝え、時給制で実際にオフィスに入って働かせていただいた。主な業務は書類の仕分け、コピー作業、数字の打ち込み

などのいわゆる「単純業務」であった。しかし会社にとってはその単純業務を他の人員にやってもらえるので自分たちでないと出来ない仕事(コア事業)に専念することが出来る。

また、学生、内定者の目線から見ても、時給制でアルバイトが出来て、単純業務でありながらも実際の仕事の雰囲気や内容を掴め、先輩との関係構築も出来るので、とても良い制度で内定者と企業間でwin-winが

成り立っていると感じた。会社の機密情報を必ず守れる、また、秘密保護の研修を受けるなど、個人情報保護の対策が成されるのであれば、ぜひ多くの企業で導入すべき制度であると感じている。

(6)業務効率化プロセス

業務の委託についてここまで簡単に話をしてきたが、効率上げる方法として仕事中の飲食について言及したい。ダラダラとした残業はせず、集中力をしっかり持続する必要ためにはこまめな休憩を取ることが大事であり、

皆さんもご存知通り、チョコレートやコーヒーにはカフェインが多く含まれており、眠気防止や集中力向上に繋がる。またせんべいなどの硬い物を食べるときの

咀嚼も非常に有効で咀嚼することで集中力が増すと言われている。

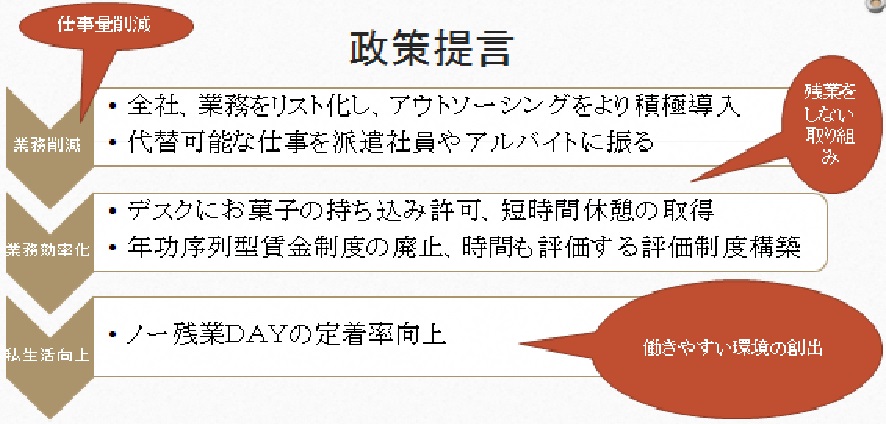

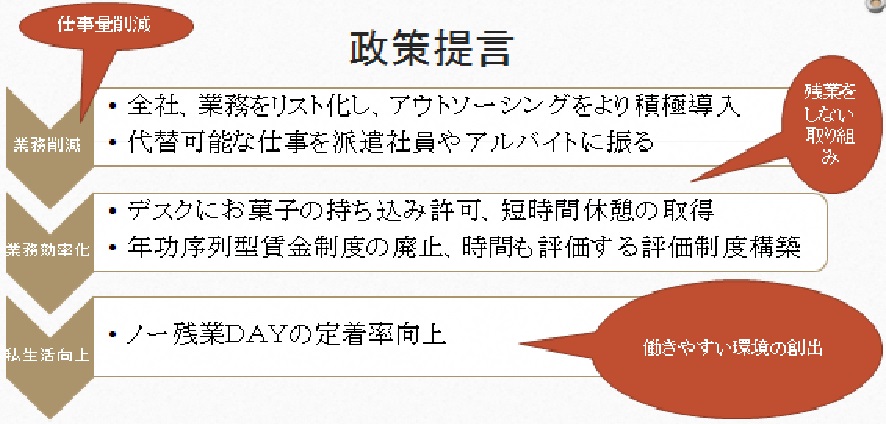

第5章 政策提言

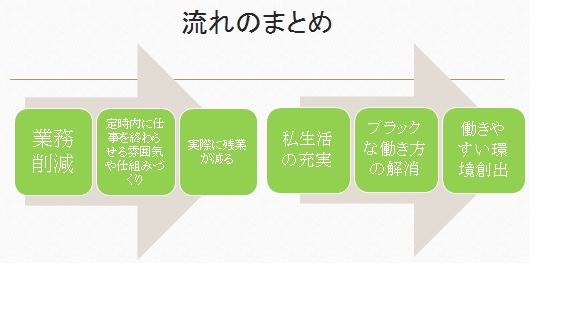

ここまでの様々な考察を踏まえて、政策提言を行う。まず全体としての政策提言を図として下に示す。

一つの大きな提言を作りたい気持ちは山々なのだが、仕事削減から残業を削減し、働きやすい環境を作るためにはこのどれかが欠けてもいけない。

また、業務削減⇒業務効率化という順番を崩してしまうとノー残業DAYが機能しなくなるのでこの流れの順も大事なのである。なのでこの3つの流れ、5つの施策をまとめて1つの政策提言とする。

一つ一つのセクションに分けて説明していく。

(1)業務削減

まず、最初に行わなくてはいけないことは残業をする半数近くになっている「日常業務が終わらない」という問題を解消し、ノー残業DAYを有意義なものにするために

業務の削減が必要である。そこで施策の一つ目「全社、業務をリスト化し、アウトソーシングをより積極導入」である。

最初に社内の業務を全て精査し、不要なもの、委託出来るもの、絶対に自社の社員でなければいけないもの、などにしっかりリスト化、見える化し業務を洗いなおす。

その後、委託出来る単純業務やコストダウン出来るものをアウトソーシングを積極的に導入する。そうすることでまず、仕事量を削減することを政策の一つ目として提言します。

また、施策の2つ目「代替可能な仕事を派遣社員やアルバイトに振る」というものも業務をリスト化した次にやるべき施策だと考える

今回の研究では、誰に仕事を振るかまでは言及しない。派遣社員でもゼミの同級生が研究しているシルバー人材であったり、内定者アルバイトであったり、

様々な人がいる中で適切に人材を使い、仕事を上手く使い、自社契約の社員の業務量を減らしていく必要があると考える。

(2)業務効率化

仕事量を削減した後には、残業をしないで業務を終えられる仕組みづくり、効率的な仕事をするにはどうしたら良いかという点に着目して施策を2点打つ。

一つ目は「デスクにお菓子の持ち込み許可、短時間休憩の取得」である。先ほどのチョコレートとせんべいの例を参考にし、短時間ずつでもしっかり休憩を取りつつ、業務に取り掛かることで

集中力の持続性を保てれば効率は上がるかなと考え、この施策を提案した。

2つ目の施策は「年功序列型賃金制度の廃止、時間も評価する評価制度構築」である。この部分は4章の課題に挙がっていた「労働体制改善の必要性」という部分に関わってくるものである。

現在の日本の給与支払い制度を改めて確認すると、

年功序列型賃金制度・・・勤続年数や年齢によって、給料が上がっていく仕組み

職能評価制度・・・自分の仕事の能力、何が出来るスキルがあるかで給料を決める仕組み

成果主義の評価制度・・・どれだけの成果を上げられたかで評価を決める仕組み

主にこの3つが主な支払い体系であり、年功序列型は徐々に減少にしており、成果主義と職能が主流になてきているが、

年功序列型の企業は早い段階で廃止すべきではないかと考えている。この制度があるからこそ、年配者が偉い=目上が残業しているから帰れない。といった悪循環が生まれていると考えている。

また、現行の職能評価制度、成果主義評価制度の中に、「時間」に対する項目をつけることで、短時間で業務を終わらせて高い評価をもらおうという意欲に繋がると考えている。

「どれだけの時間で出来たか」「定時内で終わらせられたか」といった具合である。より効率的に仕事をしようと考え、残業自然と減少していくと考える。

(3)私生活向上

仕事の効率性が重視され、残業が減ったこの状況下から初めて「ノー残業DAY」が大きく生きてくる。そこで最後の施策として「ノー残業DAYの定着率向上」を提言する。

働きやすい環境を作るという最終目標に向かうためには、残業を減らすだけでなく、私生活の向上までアプローチが必要であると考える。

現在はデメリットも何点かあるノー残業DAYですが、普段の残業が減った段階であれば、他の曜日への圧迫にならず、充実した水曜日を送れるはずである。

ぜひ、ノー残業DAYの定着率向上を実現し、国民皆が働きやすい環境にあればと思う。

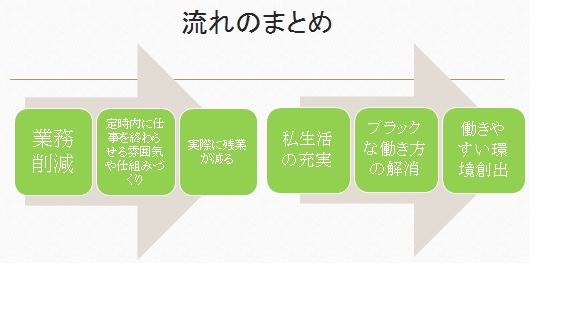

(4)政策の確認

ここまで(1)〜(3)で政策提言の内容を詳細に説明した。改めての確認になるが、業務削減⇒業務効率化⇒私生活向上

という順番でないとこの政策は成り立たないと考えている。改めて政策の流れだけ図で示して終わりたいと思う。

第6章 おわりに

第5章までに私が研究してきた過程を記してきた。最初はブラックバイトの是正から研究に取りかかろうとしたものの、アルバイトという業態を題材に卒論を扱うのは難しかったと思ったのが正直なところである。

自分自身答えが探せなかったが、現在、コンビニバイトの恵方巻ノルマの問題など、ブラックバイトの問題は今後どんどん社会的な問題になると予感している。

その時に、誰かがブラックバイト是正に関する論文又はホームページを作成し、書きあげてくれることを願って私のホームページは終わりにしたいと思う。

最後はバイトではなくブラック企業に焦点がいったが、自分なりの一つの結論は出せたと考えている。後世の研究に期待する。

参考文献

LastUpdate:2017/2/3

© 2014 Yuya.Suzuki All rights reserved.