出所:<広島高専>離島の知の拠点形成-離島高専の教育研究と離島の振興・活性化-

みなさんは「離島」と聞いて、どのような映像を思い浮かべるであろうか。海、動物、料理、風景など、人によっておそらく様々であろう。

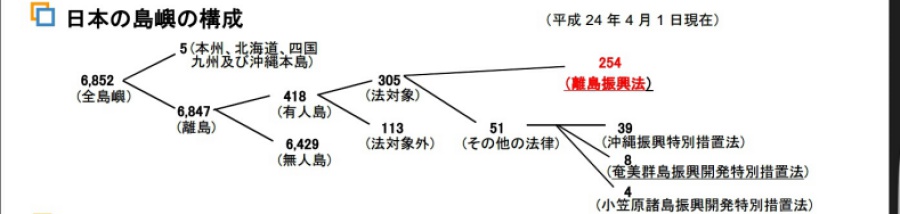

日本の島の数は、なんと6852にも及ぶ。その中で、北海道・本州・四国・九州・沖縄本島は「本土」と言われ、その5島を除いた6847の島は「離島」であるのだ。

そんな離島で何が問題となっているかというと、「離島存続」の危機である。ここで私が注意しておきたいことが、この存続の危機とは、離島内の経済が悪化してることから 生じるものであると言っておきたい。また、当然のことながら、焦点を当てるのは有人離島であることも述べておく。

昔と今を比較して、何が変わってしまい、存続の危機をむかえることになったのか。そこも踏まえて、「離島存続」にむけての政策提言を考えていこうと思う。

離島の重要性は無視できないものであると私は考える。研究動機にも述べたように、離島が私たちに果たす役割は非常に大きいのだ。

数多くの離島では、古くから農業や漁業、特産品生産で伝統のある文化を形成してきた。それは、離島が海上交通の拠点で、様々な離島や国との関わりを持ってきた

からだ。

そのような文化を失わせない(歴史を守る)ことは、日本の伝統文化を大事にするのと同じである。

そしてまた、離島が私たちの生活に結びついていることも忘れてはならない。一つ例を挙げると、「観光」だ。私は石垣島に以前行ったことがあるのだが、そこで驚 いたのが、きれいな海水や自然の風景である。感動という言葉で言い表せない感情が芽生え、優雅な一時を過ごせた。この、人を視覚的に感動させる魅力を離島はもっ ている。

しかしながら、自然や文化といったものは、私たちの生きる過程でさほど重要ではない。私を含め、近年多くの人たちの関心を引いているのは、「食糧の自給」であ ろう。

日本の食糧自給率は極めて低いのが現状だ。とくに、水産資源においては昔と比べ、かなり減少が著しい。水産物の約1割を離島に頼っている今、離島の存在は欠かせ ない。

つまり、もしも離島が存続せずに、海洋資源をとる機会が減ったら、水産物をはじめとして、農産物など日本全体の生産高に大きく影響するのである。

離島を存続させるためには、離島の経済を発展させなければならない。そのために私が考えたのが、離島漁業(水産業)再生によって、離島経済を潤すことである。離 島が衰退した主な要因とは、離島の重要産業の水産業が衰退したからで、他の解決方法があるにしろ、この水産業再生は長期的に離島存続を助けるものと私は考える。

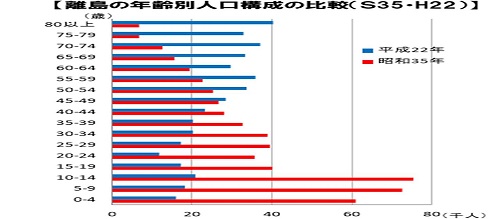

離島漁業が衰退したことには、当然理由がある。その一つには、漁業者高齢化と漁業者の跡継ぎ不足問題が考えられる。全国平均の高齢化率は約20%であるのに対し て、離島での平均高齢化率は約35%である。これにしたがって、漁業者の高齢化が進み、漁業の形態が変化し、遠洋漁業から沖合・沿岸漁業の割合が増えた。したが って、今まで遠洋でとれた魚が漁師の体力的な面で、とれなくなってしまったのである。跡継ぎ問題は、単純な理由から発生している。それは、漁業に魅力がないから だと端的に述べてよい。

賃金の安さ・安全面のなさ・仕事のやりがいに欠けるなど、若者が漁業に従事するための動機がないのだ。この跡継ぎ問題をどう解決していくかで、漁業の再生が見込 まれる。

また、離島漁業が抱え込んできた地理的な問題がある。その問題とは2つあって、「生産資源の不足」と「輸送時間の長さ」があげられる。

生産資源の不足とは、漁業を行う上で必要な道具を生み出すための資源の不足だと言ってもよい。本土と陸続きになっていない離島は、木材・鉄などの資源を手に入れ るためには海上輸送を使うほかない。だから、手間と時間と費用が本土の漁業者たちよりも、かかるのである。漁業を行う上で、資材が足りないというのは、離島漁業者 にとって深刻な問題なのである。

輸送時間の長さとは、離島漁業で獲れた水産物を、離島から本土に送る時間が長くかかってしまうということである。これにより、水産物の品質が落ちてしまい、近年

高品質嗜好の消費者に求められないものになってきている。輸送時間の長さは、離島それぞれによって異なってくるけれども、半島地域にある漁港場の短さには、どこも

劣るのは間違いない。輸送船の燃料消費額も年によって変わってくるが、輸送コストという面で燃料の額が高くなったら、どのように対処するかを考えとく必要がある。

これら重要性と問題点によって、漁業の形態が近年の日本で変わってきている。 特に先行研究で記述されていた文章を読むとその変化が非常に大きなものだと分かる。

離島の名前は香川県にある「直島」というところだ。直島はもともと個人で漁業を営む経営方式が多数を占めていた。しかしながら、高度経済成長で島の若者が都市に進出して、漁 業形態が変わったのである。個人で漁業を営むことが難しくなった漁師を取り組み、漁業を経営する会社が設立された。そして、会社はコストを減らすために、「とる漁業」から「

育てる漁業」に経営方針をシフトさせた。これにより、漁船を使って魚をとっていたスタイルから養殖業中心のスタイルとなったのである。

養殖業へのシフトは、離島を存続させるための一つの手段ではないかと思う。養殖業は安全で一定の収入を得られるからだ。だが、離島は独自の地理的性質をもっているので、養

殖業にむかない離島もある。となると、それぞれ違う特色をもつ離島を一言で、政策提言をするのは不可能に近いのではないか。

地理的条件を考慮することなしに、離島漁業再生を見込める事例が存在する。愛知県の「日間賀島」という場所では、水産業と観光業の提携があるのだ。例えば、島の特産物のタ とフグを活用し、「多幸の島」や「福の島」といった縁起かつぎでアピールを行っている。そして、島内の旅館でお客さんに比較的安価な値段で、タコ料理・フグ料理を提供する。 つまり、日間賀島では第6次産業化を念頭に入れ、経済政策に取り組んでいる。島の魅力となっている水産特産物をアピールし、それを現地で販売する。しかし、これを行うには、 観光面で宣伝する費用がかかる。離島経済が弱いところでは、実行できる可能性が低い。

政府は独自の力で離島存続できない有人離島にある一つの法律を定めた。これは、「離島振興法」といって、政府の主務大臣(農林水産省、国土交通省、総務省)に離島振興地域 と認定されれば、援助金をもらえるシステムとなっている。主に認定されるのは、地域の特色をもっていて再生が見込まれる・政府が政治的関係で重要だと思っている離島である。

では、この法律はどのような経緯で生まれたのかを説明したい。第二次世界大戦後、離島の産業力を重要視していた都道府県(長崎・東京・新潟・島根・鹿児島)の知事が高度成 長の中、衰退を始めた離島を救おうと動き出したのがきっかけだ。そして1953年に離島振興法が10年の時限立法として成立し、その後も改正・延長などが繰り返されている。 現段階で離島振興地域に指定されているのは254の有人離島だ。(平成24年度時点) 今後もその数は増えていく可能性があるが、財政援助が起点で再生が臨まれる離島がある かと問われれば、一概にあるとは言えない。

離島振興法は、自治体や政府の離島に対する強い関心から生まれたというのは当然であろう。それは離島振興法の基本理念から読み取ることができる。(以下一部抜粋)

「離島の振興のための施策は、離島が我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、

食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、厳しい自然的社会的条件を改善し、地域間の

交流の促進、居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進が図られることを旨として講ぜられなければならない。」

滋賀県の沖島という離島はこの離島振興法によって再生が見込まれる。この島は琵琶湖に浮かんでいて、元来から漁業を生業にしてきた。しかしながら、高齢化や漁業者後継不足 で、離島経済崩壊の危機に直面している。(高齢化率41.4% 平成22年度)

2013年7月に沖島は離島振興地域に認定された。今現在、沖島で行われている具体的施策(産業面で)は5つある。

(1)魚の新たな製品研究や加工食品の開発

(2)漁業後継者の育成の支援

(3)漁船を活かした周遊観光や体験漁業の実施

(4)安全で機能的な漁港の整備

(5)環境負荷の少ない、地産地消の再生可能エネルギーの研究および太陽発電・風力発電等の設備導入についての検討

これらの再生施策のうち特に重要なものは、漁業後継者不足の解消・育成支援であると感じる。なぜなら、漁獲量からみると昔と今とでは比較にならないほど昔のほうが獲れてい た。これは水産資源が元々豊富な沖島周辺だからこそ、人数をかけて獲る意味があったのだ。海流・気候などの条件で獲る漁業か育てる漁業中心になるケースがほとんどで、養殖 中心であれば人はそんなに要らないだろうが、やはり漁獲量をあげるためにも人は少ないより多い方がよいのは明らかだ。つまり、余剰にある水産資源確保のために沖島のケース では、漁業者不足解消にむけて動き出す意識が大切になってくる。

沖島だけではない。ほとんどの有人離島は漁業者不足に悩まされている。沖島の場合はほんの一例にすぎないが、離島振興法で存続にむけて動き出している離島は他にもあるはず だ。私は水産業の在り方から離島存続するためには「人」の重要性を認識している。水産業を起点にあれこれ施策を行うには、漁業者がいないと話にならないのは言うまでもない。

しかし、現状では離島に自ら移住しようとする人はほとんどいない。理由は各個人様々であろうが、島で魅力的なものがないとまず移り住むことはないと承知している。

島内のその魅力を最大限に生かし、誘致することが大事だが、離島ならではのデメリットがそれを上回ってしまう。別の視点にも切り替えて、考えていかねばならないと感じる。

政府が着目する離島は当然全ての離島ではない。日本国民や日本国土にとって有益となる離島を対象にしている。冒頭でも述べたが、その有益とは何を指標に語られるかという

と、大きく分けて三つある。一つは、水産物の供給が高いこと。二つ目は、環境資産が充実していること。三つ目は、海洋国境域に当てはまることである。

この三つは私の考えが前提であるのではなく、内閣(国土交通省・総務省)がこれらの重要性を深く重視しているからこそ、挙げた点だ。

254もの有人離島が離島振興法適用と認められているが、例外的に特別な適用を受ける有人離島もある。それは、南西諸島と小笠原諸島である。

これら二つの地域には、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法がそれぞれに適用される。離島振興法とは違い、この法律はとりわけ政府の保護色が強い。

具体的に事業の補助金の額が高いこと、誘致政策がしっかりなされていることからこの二つの諸島の政策提言は不要かと思われる。

私自身も南西諸島・小笠原諸島に目を向けていた。しかし、離島の存続が十分保障されているものを取り扱ったところで、意味のない研究になってしまうものと考えた。

どちらも水産業で発展は見込まれるが、やはり困難をきわめるのは「離島産業を支える人材の不足」である。しっかりとした政府の庇護のもとにあっても、この問題を完全に解決するのは難しい。

離島産業(特に水産業)によってどのように離島経済を活性化できるか、離島への人の誘致政策を考える、この二つが今後私が考えなければならない課題だ。

この課題や離島の多面的機能を十分果たす有人離島を紹介したい。長崎県にある「五島列島」である。自分の研究を進める上で、重要な離島であると感じた。

離島振興法適用に該当する離島である五島列島は人口約7万人で、長崎県に属する。主産業である漁業は、ここ近年人材不足が影響し、漁獲量が減少しているが、漁業に適した地形であるため発展性がある

また、豊かな自然や伝統文化もあり、特に「教会群」は世界遺産登録が期待されるほど重要な文化財だ。そして、海洋国境域にも当てはまり地理的に果たす役割も高いと言える。

五島列島の水産業を詳しくみると、五島列島の周辺海域にはマアジ、サバ類、ブリ、イカ類、マダイ、マグロ類、カツオ、トビウオ、タチウオなど多種類の水産資源が来遊する。

海岸線は大小の島々やリアス式海岸によって変化に富み、養殖に適した水域を形成している。平成16年のデータでは、長崎県全体の漁業生産高の20%を占めるほど水産資源が豊富である。

しかしながら、漁業就業者不足と中国漁船の乱獲が原因で、五島列島による漁業生産高は落ち込んでいる。ほとんどの離島では水産業がメインの産業であり、それは五島列島も例外ではない。

水産業の活性化により、離島経済が良くなり、離島存続につながるプロセスを意識し、五島列島で取り組む事業を調べることが必要である。

五島列島支援プロジェクトというのが、今回この五島列島の水産業を含めた産業活性化につながるのではないかと感じた。

そもそもこのプロジェクトを開始したのは、ある飲食店経営のコンサルティングを手掛ける会社の代表取締役である小島さんという人だった。

小島さんは自分の先祖の故郷である五島列島を2009年に初めて訪れた。その時衰退する離島の現状を見て、五島列島の歴史や文化を残そうと決意した。

地域活性化と言っても、そんなに簡単なことではない。そんな困難なことでも小島由光さんは無償でこのプロジェクトを行っているのである。

では、具体的なプロジェクトの内容を紹介したい。まずは、水産物の「流通改革」がこのプロジェクトのモットーである。

物流コスト・鮮度の低下が水産物を本土に供給する上で大きな問題であった。そこで市場を介さず、直接的に首都圏まで配送するルートを確立。

また、陸送でも2日間は鮮度が保てる氷の使い方や箱詰めの状態を確立した。これまで以上にでる利益の一部は世界遺産登録が期待される「教会群」に寄付される。

これは、プロジェクトの一部であるが、鮮度の質を低下させず販売先に直接届けることは、その水産業の発展を促進させる期待がある。

物流コストがかからないといった面もそうであるが、何より水産業者が特定の顧客に必ず販売できると確信できることが大きい。長期的に安定した収入を手に入れることが漁業者の夢だからである。

他の離島にこのプロジェクトと同様なものを導入した時、前提にあるのがそこでとれる水産物の魅力であろう。五島列島では、多種多様な魚をパッケージ化して直送している。

そこでしかとれない魚や、そこでしかできない商品といった魅力を持たせた上で、首都圏の顧客の買い入れを促せればよいのではないか。

上記二つの表は、平成18年度~平成24年度の漁獲量・漁獲高について示したものである。

五島列島支援プロジェクトが導入されたのが2009年の平成21年度頃なので、例えば平成19年度と平成24年度の漁獲量と漁獲高を比べてもらいたい。

平成19年度のほうが総漁獲量で多いのにも関わらず、平成24年度の総漁獲高より数値が低くなっている。

これは一概に結論を出せないが、五島列島支援プロジェクトによって首都圏に流通した魚が高値で売れたこと、また相対取引によって手数料をほとんどかけず輸送できたことが関

係しているかもしれない。

もしそうなら、漁獲高に比例して漁師の一人当たりの収入も上昇すると考えられるのである。

五島列島においては、島の魅力を伝えるためにツイッターやフェイスブックの活用を取り入れている。

これらの最終的な目的としては大きく分けて二つある。一つは、島内に人々を誘致して、島の経済を活性化させることである。

未だ五島列島の存在を知らない人に対し、リツイートなどで島の情報を知ってもらったり、それで興味を持った人が現地の離島に行くことで、島の経済活性化につながる。

また、訪れた人の中には五島列島に移住したいと考える人もでてくるかもしれない。そのような考えを持たせる機会を増やすSNSは個人的にかなり有効であると感じる。

二つ目として、五島列島支援プロジェクトを支える外部の人を募る狙いがある。当然このプロジェクトは、以前五島列島に住んでいた人や、今住んでいる人、そしてゆかりのある人が支えている。

少子高齢化が進んでいる五島列島では、いつまでも同じ地域で同じ人が活動を支えることは不可能である。つまり、島の活性化を本気で支援したいという人が新しく必要になってくるのだ。

離島に住んでいない個人の私たちにも、離島存続のために何かできることを考えさせるのがこのSNSのはたらきである。離島に興味がないと言ってしまえばそれまでである。

しかしながら、五島列島は支援金を募ったり、多くの観光客誘致に積極的な姿勢を示し、結果良い方向に今現在向かっている。

私は五島列島のこのSNSの取り組みが、基幹産業である水産業にも良い影響を及ぼし、離島経済を活性化させるものと信じている。

というのも、島内誘致した人々に提供する水産物の量が増加し、漁業者の収入をより安定させることにつながるからである。

五島列島支援プロジェクトのおかげで、漁業者の収入が増えたことからも、離島で漁業をしている者の収入を上げられる可能性が出てきた。

しかし、五島列島の場合はもともと地域社会創生を望んだコンサルティング業を手掛ける小島由光さんによって、五島列島と首都圏の飲食店を直接結ぶ販売経路が策定できた。

そうなると、他の離島で販売経路の開拓を行うとなると、小島由光さんのようなアクターがいるかと言ったら、必ずしもいるとは限らない。

離島と首都圏を直接結ぶルートの確立は、長年出てこなかっただけあって、実は人的・物的にも非常に難しいのである。

そこで、私が政策提言としてあげるのが、CSN地方創生ネットワーク株式会社の相対取引システムの導入である。これは五島列島支援プロジェクトのような水産物の相対取引を可能に

するシステムであり、CSN地方創生ネットワーク会社が確立したものだ。

一言、言っておくと、このシステムは五島列島から発祥したものではない。CSN地方創生ネットワーク株式会社社長の野本良平さんが考案したものである。

彼は日本の漁業者が、魚価の低下、水産資源の減少、燃油の高騰という問題を今現在抱えていることを知り、「漁業者の収入上昇」を掲げ、このシステムを構築した。

CSNの相対取引システムは、日本全国の漁業者と首都圏の飲食店・小売り店を空輸→陸路で結ぶものである。その中継地として、東京の羽田空港にある「羽田市場」を通している。

例えば、鹿児島で獲れた魚を埼玉に輸送する時、まず、近くの空港から羽田空港まで空輸する。次に、羽田空港内の羽田市場で水産物の品質チェック、必要があれば加工を行い、陸

路で飲食店・小売り店に届ける。

漁業者と購入者を結ぶのは、ICTを活用したウェブ上のオンラインシステムだ。購入者がウェブ上で欲しい魚の希望購入価格を提示、漁業者が売る魚の希望価格を提示し、上手くマ

ッチングすれば、取引成立となる。

取引が可能な時間は、配送する前日であり、このシステムは漁港直結流通とIT技術の駆使を行い、「大量相対取引」という前代未聞の所業を成し遂げたと言えるだろう。

このシステムの利点は3つある。まず一つ目が流通システム上漁師の収入が上昇することである。地方の漁港などから首都圏に水産物を送るときには、卸売業者を経由しなければ

ならなく、その分手数料がかかり、結果的に漁師の収入が低下していた。

しかし、CSNの相対取引システムを用いることにより、卸売業者を経由する必要性がなくなり、漁師の収入上昇につながる。一般的な流通では、漁師の収入は販売価格の34%でCSN

の相対取引システムの流通では、販売価格の70%と言われる。

次に、二つ目が遠い漁港からでも、高い鮮度で注文者に届けられることである。今までは、地方から首都圏に水産物を流通させるのに獲れてから3~4日はかかった。

だが、空輸で羽田まで運べるCSNの相対取引システムで、この日数が翌日までという大幅な削減ができるのである。

三つ目に漁師にとって仕事の負担が少なることを挙げたい。どういうことかというと、この相対取引システムでは漁の前日までに「明日にどれくらい魚を獲ればよいか」を知れる

ので、大幅に魚を獲りすぎて疲労するリスクを回避することができるわけである。

一方、問題点もあるのが実情だ。それは生産者にとって、予測した水揚げが100%できるわけではないということだ。

前日までに~kg獲ると決めていたのに、当日天候等などの理由からあまり獲れなかったということもあり得る。そうなると、購入者側も魚が届かなくて困ってしまうことになる。

また、このCSN相対取引システムでは原則羽田空港まで、その日獲った魚を午前中までに空輸しなければならない。

漁師たちは普段のセリの時間よりも、早くに漁に出る必要が迫られる場合もあるのだ。獲る魚によっては、漁師が活動を開始する時間は様々であるが、このシステムでは卸売業者を

通さないので、平均的に1~2時間早く漁をするのが一般的になる。

私は五島列島支援プロジェクトの事例からこのCSN相対取引システムの導入まで論を展開してきた。五島列島支援プロジェクトで確実に利益が出ている以上、このCSN相対取引シス

テムは本土の漁港だけでなく、離島の漁港でも効果は必ず得られると考えている。

現にCSNの相対取引システムで離島の魚が羽田市場まで運ばれてる事例もあるので、これから少しずつ離島でこのシステムを導入する所も増えていくと思われる。

五島列島の上五島町漁業協同組合は漁業後継者不足を解消するために漁業体験プログラムを子供たちに提供している。

プログラム内容として、子供たちが楽しめるような内容になっており、島内・島外関係なく広く募集をかけている。

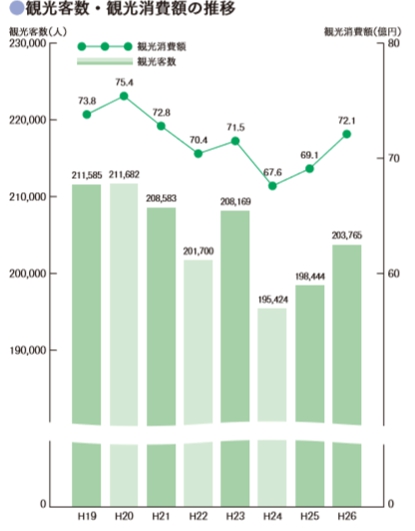

前述したように、五島列島は観光業にも力をいれており、その効果もあってここ最近では観光客数・観光消費額がともに増加している。

その中で、上五島町漁業協同組合などは島に来る子供たちのために漁業体験プログラムを提供しているわけだ。

私はこの漁業体験プログラムというものが将来どの程度、離島漁業後継者を生み出すかまだ分からないが、今日将来やりたいことが定まっていない子供に「漁業とはどのようなもの

と」というイメージを与えられる点で、非常に重要な役割をはたすものだと感じている。

もちろん、長崎県五島列島以外でもこのような体験プログラムを提供している離島はあるが、多数のプログラム・頻度という点においては劣っていると思われる。

離島によっては、観光客の人数が少なく、体験プログラムに消極的になる場所もあるかもしれないが、政府・観光業と一緒になって、推し進めていければと考える。

私たち大人の世代では漁業というと、辛くて安定的でない職業だと負の要素を抱いてしまう。今の生産者年齢にも離島・政府から補助金や生活費の支給など、手厚い保護もなされ

いるが、今の少子高齢化の中でどこまで漁業後継者不足を補えるかは、はっきり言うと全く補えないのである。

繰り返し述べるが、五島列島の漁業体験プログラムは、将来漁業者になるかもしれない子供に漁業に対する具体的イメージを持たせ、少しでもその中から漁業後継者となる者を生

み出す可能性を持つと私は考える。

決して絶対的な根拠はないが、これまであまり取り組まれてこなかったものであること、夢を持っていない子供に与える影響の大きさから、この五島列島の漁業協同組合が取り組む

プログラムを政策提言の一つとして挙げたい。

離島漁業における問題点で私が特に目を付けたのが、「漁業者の収入不足問題」・「漁業後継者不足の問題」であった。

政府の動向や主に五島列島が手掛けた水産業の在り方から離島存続にむけての政策提言を述べたい。

離島存続のために、離島漁業では何ができるかこれまで論じてきた。

先行研究が「離島」という点でほとんどなく、独自の考えで強引に結論付けてしまった部分もあるが、この離島存続にむけて行政でも活発に動いていくのは、まず間違いない。

漁業という点ではなく、教育・インフラ・医療など様々な面からこの問題を解決できれば一番良いが、この少子高齢化という現状でそれは本当に難しいのである。

これからの政府の動き・離島行政の動きに私はこれからも着目していきたいと思っている。

Last Update:2018/1/30

© 2015 Ryosuke AOKI. All rights reserved.