佐渡の棚田(撮影:稲垣)

また、その田んぼで作られたお米の味は、私がいままで食べたごはんの中で、格別においしく、食への興味を強く持つようになったきっかけにもなっています。生き物にやさしい農業が、同時に人間にも豊かな恵みをもたらしてくれる。このように、農業には作物を生産するという価値だけでなく、生物多様性や私たちの、より豊かな生活とも密接に関係しています。よって、生物多様性に貢献するため、佐渡のようなの農業を全国的に広げるための政策を考えていきます。

生物多様性の問題は、近年、深刻化・加速化しています。哺乳類の2割、鳥類の1割、両生類の3割、がそれぞれ絶滅危惧種となっています。さらに、たとえば、陸生哺乳類、維管束植物の約4割、爬虫類の約6割、両生類の約8割が、日本のみに生息する生物(日本固有種)であり、その割合が大変高い。というのも、日本には四季があり多様な環境が存在するからです。その中でも田んぼというのは、特に多様な生物がいる場所です。従って、田んぼの生物多様性を守ることが、生物多様性の推進にかなり有効的です。

全国の有機農家数は一万二千戸あり、全農家数の0.5%を占めている。面積は1万6千ヘクタールで、農業全体の栽培面積0.4%を占めている。また、有機農業数は年々増加しており、平成18年から22年までの間で35%の増加となっている。さらに、有機農業を行っている農家の年齢は観光農業を行っている農家に比べて若年化している。稲作農家は1336千戸で、販売農家全体の81.9%を占めている。稲作農家は、5年前よりも19.4%減少し、10年前より33.1%減少していて、その減少速度は加速している(2012現在)。また、日本の作付面積は零細なのが特徴である。

水田には多数の両生類が生息しており、その多くは固有種である。また、農業環境技術研究所の研究によると、カエルやアシナガクモ類が慣行農法から有機農業に変えることで増えたことが科学的に研究されている。

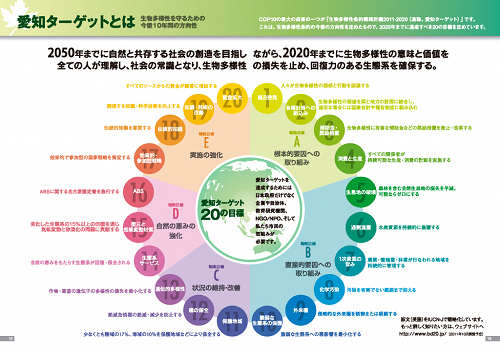

愛知で2010年にCOP10が開かれ、20個の目標が定められた。これを愛知ターゲットといい、ターゲット7において農業・漁業・養殖業の持続的管理が取り決められた。これより、締約国は農業生産の維持、生産基盤の管理、生物多様性との両立をおこなわなければならない。このことにより、日本の方針として生物多様性に配慮した農業を促進することが決められた。 佐渡は、新潟県ということもありお米づくりが盛んである。佐渡コシヒカリは、日本穀物検定協会の食味ランキングで毎年「特A」評価を得ている。佐渡は、トキが見られることで有名で、餌場づくりのために環境保全型農業が進められている。モデル地域として生物多様性条約締約国会議(COP10)で全世界に発信したことなどもあり、世界農業遺産(GIAHS)にも登録され、世界的にも先進的な取り組みとして評価されている。このトキ野生復帰事業と環境保全型農業を軸として、環境基本計画における持続可能な社会形成の一つである自然共生型社会の構築を目指している。傾斜を利用した棚田が多くみられる。海産物も豊富、牡蠣の養殖が盛んである。人口は約5万6千人で、面積は654.76km2。これは、島嶼部を除いた東京都(東京23区・多摩地域)の面1791.47km2の約48%にあたる。(参照:wikipedia) トキの餌場を確保するために、生物に配慮した農法を島全部で取り入れている。そのための制度が「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」だ。2008年より実施され、安全でおいしい佐渡米を佐渡市が認定している。この制度は、農林水産省が施策である「生き物マーク米」のひとつだ。この制度により認定された農家には、佐渡市から補助金が交付される。生き物マーク米の説明は次章で述べる。 認定される基準は以下の四つがある。

エコファーマーとは、「土作り技術」「化学肥料低減技術」「化学農薬低減技術」に取り組む計画を新潟県から認定された農業者です。(参照:佐渡市ホームページ) トキ米認証制度が基準とする生きものを育む方法は四つ(①冬水湛水②江③魚道④ビオトープ整備)あり、このうちの一つ以上を実施することが基準になっている。また取組む方法でそれぞれ補助される金額が異なっている。 制度開始直後の効果としては、朱鷺によるブランド化と農薬を使わないなどで上がった味の質より売り上げが向上した。この制度が施行されるまで毎年多くの在庫を抱えていたが、制度が施行された2008 年度産の米は全て売り切り、市場での競争力を回復させたのである。また、この制度の施行により、島内での環境保全型農業に取り組む農家は増加し、栽培面積からも2008年度の 420ha から2010年度の 1,234ha と大きな増加を遂げている。因みに、佐渡市では2012 年からは全島で5割減減栽培が実施されるようになり、水田環境の整備による朱鷺の餌場や餌生物の増加が推測されており、「環境と経済の共鳴」が成り立っている。(引用元:環境保全型農業に取り組む農家の意向に関する研究―佐渡市の「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」を事例として―小田幸・木南莉莉)平成26年2月13日 農業の歴史はトキと切り離しては語ることが出来ない。そこでトキと農業の歴史を同時にみていく。明治期にさかのぼる。トキは明治時代からトキの美しい羽を狙った乱獲で、大正時代ではすでに絶滅寸前で会った。戦中、戦後の森林大規模伐採・開墾、食料増産のための農薬使用、田んぼの区画整理(排水路のコンクリート化)などにより餌となる生物が田んぼから消えた。

⇒つまり、『トキ』は絶滅寸前であり『お米』の競争力は低下していた。 2003年に日本産のトキが絶滅する。そして、「トキ野生復帰ビジョン(環境省)」がまとまる。これをきっかけとして、トキの餌場づくり活動が広がる。 ⇒トキの野生復帰と保全農業の発展の流れがリンク

冬水湛水による基盤の軟弱化、減化学肥料栽培による生育後期の栄養凋落がある。そのための対策として、研究機関との連携を打ち出している。

Last Update:2017/02/06

概要

水田の生物多様性農法を促進する方法を考えます。

章立て:

第一章 生物多様性と水田

第二章 事例〜佐渡〜

第一節 朱鷺と暮らす郷づくり認証制度

第二節 環境保全型農業の経緯

第三章 稲作に関する政策

第一章 生物多様性と水田

1.日本農業の現状

2.水田の効用

3.水田保護に関する国際動向

愛知ターゲット

出所:国際自然保護連合日本委員会

さらに、愛知ターゲットの他に水田決議というものがなされた。内容は農業の生物多様性において、特に水田の重要性を認識し、ラムサール条約の「水田決議」を歓迎し、締約国に実施を求めることが決定。水田決議というのは、湿地システムとしての水田における生物多様性の向上を目指す決議である。

第二章 事例〜佐渡〜

第一節 朱鷺と暮らす郷づくり認証制度

1.制度概要

朱鷺と暮らす郷認証マーク(出所:佐渡市ホームページ)2.基準

3.取組状況と効果

主食用水稲作付面積5485haのうちすべてが特別栽培米であり、その中の24%が認証米の栽培である(2013年)。取組農家や認証水田面積の拡大が頭打ちになっているのが現状である。

4.生き物マーク米

生きものの生息環境の保全に配慮をしながら生産された農産物などに、保全対象となる生きものの名前などを冠したオリジナルマークを付ける動きであり、農林水産省の施策の一つであるが、農水省が定めている基準や認証制度はない。生き物マークの基づく農林水産認定地域は42あり、稲作での認定は22地域である。

第二節 環境保全型農業の経緯

1.黎明期

佐渡米は、魚沼産に次ぐ高級米であり環境保全型農業を行うインセンティブはなかった。だが、2004年8月に台風により佐渡産米がほぼ全滅、市場での競争力を失い毎年2割以上が売れ残るようになる。その後の米の生産調整もあり、耕作放棄地が増加した。

2.発展

2004年にはトキの野生復帰連絡協議会(通称:トキ連)設置され、翌年にはトキ連によって餌場づくり活動がまとめられる。2007年に新潟県と佐渡市が連携してビオトープ支援制度が成立する。

そしてついに2008年にトキの試験放鳥がなされ、同時に「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」が始まる。これを契機として2011年に世界農業遺産(GIAHS)に登録され、2014年まで順調に取り組み面積が増加していく。

3.課題と対策(新潟県施策)

4.まとめ

トキ認証米は国(環境省)が牽引するトキ野生復帰事業が主に認証制度を引っ張ていおり、それに加えてトキがシンボルとして住民の意識やモチベーションを大きく支えている。制度を始めた当初の広がりはブランド米としての付加価値による経済的効果の期待と実際的な利益増ではあったが、現在は技術的な課題や高齢化などの課題もあり、経済的付加価値への期待が失われ拡大が伸び悩んでいる。

第三章 稲作に関する政策

1.農林水産省生物多様性政策

基本方針は①生物多様性をより重視した農林水産施策の推進 ②国民に農林水産業及び生物多様性への理解の促進 ③多様な主体による地域の創意工夫を活かした取組の促進④農林水産業を通じた地球環境の保全への貢献

具体的な施策として、「農業生産工程管理」「生き物マーク米」の普及・推進がある。

2.食料・農業・農村基本法

平成27年に改定された。基本理念は食料の安定供給の確保と多面的機能の発揮。基本方針には、食料の安定供給、消費者視点に立脚した施策、農業の担い手活躍、持続可能な農業・農村の実現、技術革新・農業者所得向上と農村のにぎわい創出がある。

食料安定供給と持続可能性向上の両方を目指していることが注目すべき点である。具体的施策として、地域資源の保全管理、技術の次世代への継承がある。しかし、これら施策は未整備で不十分である。

3.その他の施策

主食米生産コストを低減のための農地集約化・直播栽培・作期分散、ホームページやメーリングリストを使用した情報の提供の充実化、米の生産調整や価格防止を目的に行われてる減反政策がある。減反政策に関しては、2013年に5年後(2018年)に廃止されることが決まっている。

環境保全型農業直接支払交付金

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)に基づて行われている施策であり、日本型直接支払制度の一つである。日本型直接支払制度には、多面的機能支払い、中山間地域直接支払がある。環境保全型農業直接支払い交付金は、自然環境の保全に資する農業生産活動の実施に伴う追加的コストを支援を行う。

TPP関連政策

環太平洋地域による経済連携協定。日本は議決されたがアメリカは脱退を表明している。お米への影響は、アメリカとオーストラリアから新たな米の輸入が決まっていた。主食用として流通する予定で、業務用に用いられる国産米の価格とほぼ同等価格とされる。これらは政府が買い取る。

「産地パワーアップ事業」

収益力向上のため、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系に転換を図るための取組を総合的に支援。

「外食産業等と連携した需要拡大対策事業」

国内需要創出のため、産地と複数年契約を締結する民間企業(外食・中食・加工業 者)に対し、国産農林水産物を活用した新商品の開発やそれに必要な技術開発等を支援。

緊急対策として、「高品質な我が国の農林水産物の輸出促進緊急対策」がある。

コメ・コメ加工品輸出特別支援事業

畜産、青果物、茶、木材、水産を含むオールジャパン体制

日本食魅力発信輸出促進緊急対策事業

海外メディア活用・料理講習会・海外消費者調査

安全管理規格・認証スキーム策定推進

4.まとめ

農水省の政策では生産量の拡大やコスト削減を中心としている。一方で生物多様性戦略も存在はしている。しかし、生物多様性農業を推進する具体的かつ効果的な施策は打ち出せていない。ただし直接支払制度については、その効果が注目されており、より詳しく調べていく必要がある。TPPは世界の動向が大きく変化しているので、今後の状況をおいつつどうなるかをしらべていく。

参考文献

© 2015 Riho Inagaki. All rights reserved.