早稲田にあるリーガロイヤルホテル※筆者撮影

私がこの研究をやろうと思った理由は大きく3つに分かれる。

一つは、自分は旅行サークルに所属していて、旅行するたびに宿泊にかかる費用がとても高いと感じることが多いから。また、海外の宿泊費用を調べた時に日本より高いところもあるが、ドイツなどは日本に比べて安い費用で泊まれるということもわかり、また日本の宿泊比喩王が世界的に見ても高いほうであるということが分かった。

二つ目は、私は今旅サークルに入っていてもともと観光に興味があったから。

三つめは、今、日本では外国人観光客が急速に増えていて、その増えた客の分のホテルの建設がなかなか追いついていないという現状がある。そこで、民泊というのがとても話題となっているのだが、民泊そのものに問題はあるのか?という単純な疑問を持ったから。また、近年シェアリングエコノミーと呼ばれる「買う」でなく「みんなで使う・使いたい時だけ使い共有する」ビジネスが急速に成長してきている。民泊もそのシェアリングエコノミーのひとつとされていて、問題点もある程度同じ感じになっている。そのため、この研究では、シェアリングエコノミーで最も知られていると思われるカーシェアを例にし、どこが問題で、現状どうなっているのかというのを見ていきたいと思う。

日本では、ここ最近特に外国人観光客が増えてきている。日本人の観光客は年々減ってきて、かつ宿泊しないで日帰りで帰ってしまう人が増えてきているものの、外国人観光客に関しては驚異的な増加を見せている。また、外国人観光客の場合、何日間か滞在する人が多くの割合を持っている。2013年の時は1000万人であった外国人は2年後の2015年には1973万人になっており、政府としては東京オリンピックが行われる2020年に倍の4000万人、2030年には6000万人にするという目標を持っている。政府は現状、GDP(国内総生産)におけるシェア1.9%の観光業をさらに強化することでGDPの600兆円を達成したいと考えている。中間目標として2019年には、観光業全体の経済効果を10兆円にし、雇用も50万人増やすとしている。また、政府は目標人数を達成するために現在も入国するのにビザが必要な中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシアの5か国のビザの発給の条件の緩和を進めるほか、観光の目立を作るとして文化財の修繕を進めたり、多言語解説の導入などを支援し、これまでの保全重視から観光活用への転換を促そうとしている。そのうえで外国人観光客のリピーターを増やしていこうと考えている。2014年では837万人、2015年には1162万人のリピーターを2020年に2400万人、2030年には3600万人というようにリピーターを増やすことで安定的な収入を増やしていきたいと考えている。さらに、大型国際会議の誘致や観光の人材育成などを進めていき、結果的に訪日外国人の旅行消費額を現在の3.5兆円から2020年に8兆円、2030年には15兆円を目指したいと考えているようだ。

一方で問題もある。東京・大阪などの大都市ではホテルの客室稼働率が85%となっている。一般的には、80%を超えると予約が取れなくなるという風に言われているので、この数字は結構危険といえる。また、東京・大阪などに限らず全国的にもこのホテルの客室稼働率は高まっていて2014年では40%くらいであったが、2015年には60%と急速に上昇している。もし、さきほどあげた政府の目標値を順調にクリアしていったらこの稼働率はさらに跳ね上がり、東京・大阪だけでなく全国的にもホテル不足が深刻化する。また、2020年の東京オリンピックの開催によって、都市部を中心にしてさらなる宿泊施設不足が考えられる。。みずほ総合研究所の試算によると、仮に五輪に向けた新たな宿泊施設ができたとしても内外からくる宿泊客数を多めに見積もった場合、約3・8万室が不足するという。

ホテル不足が深刻化し、予約が取れなくなるとホテルの経営者らはホテルの宿泊費用を上げることで、予約ができないというマーケティングロスの状況を避け、ホテルの収入をさらに増やそうとする。現在、東京の宿泊費用は平均で28116円である。ちなみに物価を表すとされる1人当たりのGDP(GNI)は42000ドルである。変わってドイツを見てみる。ドイツでは1人あたりのGDPは日本より高い49065ドルであるが、ドイツ・ベルリンの宿泊費用は平均で14120円である。ちなみに、同じアジアの香港では一人当たりのGDPが41337ドルであるのに対し、宿泊費用は平均で24787円である。この数字だけ見ても、日本の宿泊費が他の経済が発展している国・地域と比べても高い価格であることがわかる。また、価格そのものも2014年に比べ2015年現在、日本全国で約12%ほど料金が上がったことが分かっている。

ホテルは投資金額もかなりの額がかかってしまい、かつ建設できる条件も厳しく、建築にかかる時間も一般の建物よりも長くなってしまう傾向があるので、観光客が増えてもすぐにホテルを増やすということはなかなかしづらい。また、政府の目標通りにうまくいけばホテルの建設は進むかもしれないが2020年の東京オリンピック後もきちんと観光客が増えるのかという疑念もあり、なかなか建設に踏み込めないというのが現状であろう。そこで、政府はこれまで規制されていた民家での宿泊、通称「民泊」を一部地域で解禁するようになった。以下の章で「民泊」について書くことにする。

古代社会では旅行者は民家の宿を使い、異国の情報や土産品と引き換えに寝る場所と食事の提供を受けていた。しかし人口が増えて、旅行者も同時に増加してくると民泊はやがて宿泊施設や宿泊業という風に変わっていくのだが、それには3つの過程があったとされる。まずは、国家の要請によってできた公用旅行者の宿泊所である。街道の宿駅などがこの例とされる。国家ができ、発展していくと外国からの客や富裕商人が訪れてくるようになり、彼らを歓待するために宿泊の提供や交易の管理を行うための専用宿泊施設が作られるようになった。

二つ目は、慈善と隣人愛による無償の宿泊所である。寺院に所属する宗教宿がこの例とされる。公的宿泊所が国家にとっての客や商人を対象としていたのに対して、どんな身分でも泊まれる宿泊所としてできたのが寺院所属の宗教宿であった。それぞれの宗教団体は寺院を築き上げること祭事を執行することによって多数の信者を集めたが、そのために巡礼者を含めて多数の人々が宿泊できる場所が必要であった。無償の宿ではあったが、実際は寄付などの宗教財源によって運営されていた。

三つ目は、私営の兼業宿屋の発生である。酒場宿や下宿などがこの例とされる。都市が徐々に発展してくると、商品を持ち込んでくる商人や、職探しをしたり、学問を学ぼうとしてくる人、参拝客というように様々な宿泊需要が生まれてきた。都市では、もともとサービス業として酒場が発達していたが、当時の酒場は食堂や小売業・問屋業を兼ねた商売に過ぎなかった。人々はやがて酒場で女将や亭主の接待を受けることで、宿泊するようになった。ここで初めて飲食と接待と宿泊が一緒になったとされる。また、承認を止める宿主は商品の流通に携わるようになり、問屋と宿屋を兼業する交易所となっていくことになる。

近世になり、さらに経済が発展することによって、商用旅行者や参拝観光客がさらに増え、宿泊と食を提供する専門の宿が出てくるようになった。ここでは、町と街道にある宿と観光地における宿の二つに分けて説明したいと思う。

まずは町と街道における宿である。中世までは宗教の権力が強く、宗教宿も多かったのだが、近世にはいり徐々に宗教の権力は低下していった。そうすると、宗教宿の財源であった寄付金はなかなか入らないということにもなっていき、やがて、一般客も有料で受け入れていくようになった。特に英国では、駅馬車の定時運行が始まり、これに乗った旅行者を泊めるための「イン」と呼ばれる宿が発達したが、これは相部屋が基本の宿であったものの、宿泊と食事を提供する専業の宿であった。またこの「イン」は市民社会の形成に伴って地元に人々が集まるコミュニティーセンターの役割を果たすようになっていった。

次に観光地における宿を見ていくことにする。近世になってくると温泉療養や参拝観光する人が一般庶民まで広がった。また、街道近くの観光地でも観光客の受け入れが始まった。さらに、たとえばお伊勢参りのような参拝を建前として集団で観光する団体観光旅行が発達し、豪華な料理ともてなしの提供やほかの観光地への案内なども行うようになり、現代の団体向け旅館サービスの原型が作られた。

18C後半から始まった産業革命と市民社会の成立により旅行や宿泊業を取り巻く環境そのものが大きく変化してしまった。第一にこれまでの貴族階級と変わって中産階級や資本家階級という人たちが出てきたということである。また、安価で大量輸送・定時輸送できる鉄道と蒸気船が登場してきたことによって、商人や観光客がさらに大幅に増えたと同時に、宿の立地条件がこれまでの街道沿いから鉄道駅付近へと大きく変化したのだった。次にギルドと呼ばれた職業組合が衰退していくと同時に株式会社制度等の資本を集約する仕組みが出来上がったということで、事業の参入や拡大がこれまでに比べて容易になった。また、鉄筋コンクリートや配管技術の向上、エレベーター技術の進歩などによってこれまでの小さな宿から大型の宿泊施設ができるようになった。

これは、日本でも同様なことが言える。明治維新によって宿駅制度が廃止され、また四民平等によって身分制度が崩壊し、旅行の自由化、鉄道の開通によって旧街道の宿場町や本陣は衰退した。それにとってかわるかのように、鉄道駅付近にある旅館は発達していった。また、洋式化することは高級化することであるという当時の価値観に基づいて、壁と鍵のかかるドアによって区切られた客室、ほかにも衛生設備や電話などの近代設備も完備された。また、料金体系も昭和前期には1泊2食料金という体系が定着したりした。

次に現在よく使われているホテルはどのようにできてきたのか見てくことにする。18Cの西欧諸国では貴族文化・宮廷文化が発達したことで貴族は都市に住むようになり、その邸宅が貴族同士の社交場として使われていた。そしてそれをサポートしてくれる執事などのサービス専門職も発達していた。そして、産業革命によって新興の資本家階級の人々が出てくると、貴族の邸宅の建築様式とサービス体制をそのままに借用したホテルという大型宿泊施設が19C後半に登場した。ホテルは貴族の社交生活を提供していくことで貴族などの上流階級にあこがれている資本家階級の人々によって支持され、社交や商談の場、また観光旅行の宿泊において利用されていくようになった。そして、各都市にホテルが普及していくようになっていった。20Cになると中産階級の旅行はますます発展してきて、米国で中産階級の商用旅行者向けの新たなホテルが登場した。1930年にバッファローというところに建設されたスタットラーホテルは中産階級の商用旅行者が支払い可能な宿泊料を要求するというのを原点として、省力化・効率化された施設機能と損益管理システムを開発したという近代的なマネジメントとマーケティングにも続いたホテルであった。このホテルがオーナーに収益をもたらすことで不動産として評価されるようになった。その結果鉄道資本や工業資本がホテル業界に参入するようになり、ホテルチェーンの仕組みが確立された。

では日本にホテルが来たのはいつごろなのだろうか。日本では西欧に遅れて20年でホテルが導入された。それは一般庶民を宿泊させるためではなくもっぱら外国人の宿泊と接待や社交の場を作るというようなものであった。帝国ホテルなどがその例である。このように、最初は国威発揚のために国が主導でホテルを建設していたが、大正・昭和になってくると、外国人観光客誘致へと変わってくる。また、その手法も出資から公的な低利融資へと変化していった。さきほど述べた中産階級の商用旅行者を対象とするホテルは1938年の新橋第一ホテルが最初であり、そこのホテルの「東洋一のビジネスホテル、冷暖房完備」というキャッチコピーが戦後のビジネスホテルの語源になっている。

最後に、温泉地などでよくあるリゾートというのはどのようにできたのか見ていくことにする。明治から大正にかけて鉄道が開通した温泉地では、所要時間が大幅美短縮したことによって、温泉地などで一泊温泉療養や宴会宿泊の利用が増加し、ただ温泉に入るだけの場所が一泊観光地へと大きく変化した。特に鉄道経由の団体旅行の発生によって大型旅館の建設が始まった。しかし、建物は木造で経営も昔の宿と同じ家業で行われていた。また、西洋文化を取り入れようとする華族階級や財閥の人々によって箱根や軽井沢にリゾートホテルが開業し、温泉地にもホテル文化が入り込むようになった。

戦後、所得倍増計画などによって日本は高度経済成長期を迎えることになる。この高度成長によって、宿泊業も影響を受けるようになる。たとえば、まず経済の急成長によってレジャーブーム、観光ブームが発生し、需要が供給を上回るようになり、宿泊業に量的拡大をもたらした。次に団塊の世代が成長したことで、彼らの若者旅行や家族旅行の市場が膨張し、宿泊業に様々な分化をもたらした。また、工業の発達によって販売競争が激化し、そのためのマーケティング活動と販売網を築くために慰安旅行や報奨旅行が発達したことで、団体客市場が急成長し宿泊産業に大型化と均質化をもたらした。さらに、高度成長に伴う人手不足によって企業の福利厚生が重視され、勤労者が低価格で利用できる宿泊施設が求められたため、旅館業に省力化のためのサービス形態の変化が起きた。最後は、人々の生活水準が急激に上昇したことによって客室のリフォームなど、宿泊施設の増改築が頻繁に行われるようになった。このように時代の環境を受けて、宿泊業は大型化と量的拡大が進行し、また資本の充実よりも回転のほうが求められていたため、少ない資本のなかで事業規模が拡大していった。

一方で、日本では長期休暇制度が整っていないので、お盆や正月休みなどの休日に需要が集中していた。このような日の個人観光旅行客の需要を取り入れようとしたのが民宿などの季節営業の小規模宿泊施設や企業の寮、公的宿泊施設などであり、このような宿も発達していった。

1973年のオイルショックを契機として日本経済は高度成長から低成長の時代へと変わった。この変化によって以下の影響が宿泊業に来ることになった。まずは、高度成長から低成長になったことで単なる上流生活志向よりも自分の好きなライフスタイルを楽しむというように価値観が変化した。また、週休二日制度の普及。個人旅行化という変化も起き、宿泊業は個人客の対応をしないといけなくなった。次に、日本経済が世界の中で大きな地位を占めるようになり、急激な円高なども影響し、国内旅行よりも海外旅行という海外旅行ブームをもたらし、また同時に海外投資ブームを引き起こした。また、低成長時代に入ったことで商品の差別化が必要になって、これまでの大量生産・消費の時代から差別化商品の生産と選別された消費の時代になり、サービス業においても多品種少量生産が促進されるようになった。宿泊業もこれに伴い、これまでの均質なサービスを提供する大型施設から、個性的なサービスをそれぞれ提供する小規模施設が増加し、様々な業態の登場をもたらした。さらに、女性の社会進出が進み、女性が観光旅行を主導するようになった。それと同時に中高年の旅行が増加したので、男性の接待のための宿泊サービスから女性が重要視する入浴や食事面でのサービスの強化や家族や若者に向けたサービスではなく、中高年に向けたサービスの展開を行うようになった。最後に、温泉ブームなどによって全国の観光地が温泉地化し、都市近郊における健康ランドの増加と重なり、温泉の日常商品化が進行した。

次に現在の宿泊業がどのような形態になっているのかについてみていくことにする。

宿泊産業は面として3つのサービスの提供で成り立っている。まず、一つが宿泊サービスの提供である。これは、睡眠場所の提供である。二つ目が飲食や宴会などのエンターテインメントサービスの提供である。最後の3つめがリラックスサービスの提供である。温泉などがこれに当てはまるとされる。これは、旅行者だけでなく地元客(住民や事業者)もサービスの対象としている。

それでは次に、現在民泊が行われている都市部における宿泊業はどのようになっているのか見ていくことにする。都市部の場合、旅行者だけでなく多くの地元客も対象としているサービスを展開するホテルが多い(朝食やランチの提供など)。また、帝国ホテルなどのようにレストランやエステなど付加価値が多く付いているホテルが多いのも特徴的であるといえる。また付加価値が多く付いたホテルだけでなく、逆にレストランなどの飲食サービスやエステなどのサービスを取り除いた宿泊特化型ホテル(ビジネスホテル)が多く展開しているのも大きな特徴であるといえる。つまり、都市部はサービスの量などによって細分化が進んでいるといえる。都市の宿泊産業は大きく分けて以下のようになる、まず、一つ目に古い民家を宿として改装した町家賃貸というものである。これは、風呂屋家具などの完備という点で上質でかつ宿泊に特化された単機能型の宿と分類される(上質かつ単機能型)。次にウィークリーマンションというのがある。これは、週単位で部屋を借りるもので家具や家電など生活必需品やライフラインが完備されているものである(持ち物がなくてもその場で生活できるようにされている宿)。これは、昔ながらの家を再現している町家賃貸に比べると少し質は下がり、またレストランなどのサービスはついていないので単機能型宿と分類される(中質かつ単機能型宿)。次がゲストハウスである。これは、知らない人と部屋を共有してそこで寝泊まりするものである。ここは、ウィークリーマンションに比べ家具などのサービスは劣っているので、ウィークリーマンションよりさらに質は下がり、またゲストハウスもレストランやエステのようなサービスは完備されていないので単機能型と分類される(下質かつ単機能型)。次はビジネスホテルである。ビジネスホテルは、シャワーや湯沸かし器などの常備からゲストハウスよりは質が高いとされる。また、ビジネスホテルは、ホテルによってはレストランが完備されていたりするので中機能型と分類される(中質かつ中機能型宿)。次に大規模シティホテルである。ここでは風呂や家具などはしっかり完備されており上質であるといえる。また、レストランやエステなどもしっかり完備されていることから多機能型宿と分類される(上質かつ多機能型宿)。

これらの分類に民泊のことを含めて考えてみることにする。民泊は家の一部や空いた倉庫が主な対象であるとされている。そのため、エステやレストランがついた大規模ホテルのような多機能型宿の代替として使うことは難しいと思われる。民泊として使われるのは単機能型の町家賃貸やゲストハウス、ウィークリーマンションの代替として使うものとして考えるべきであるといえる。

次に宿泊産業を行っている事業主について見ていくことにする。

まずは、旅館や民宿の場合である。これは観光地に多く、資本力は弱く、また小規模施設が多い。基本的に一つの宿の経営というのが多く、後述するがチェーン店と違いチェーン側にお金を払うということもないので成果配分は多いが、それとともに大きなリスクもあるのが特徴である。また後継者不足が発生しており、兼業業者や脱サラして宿の経営を始めるというような事業主が多いのも特徴である。次にシティホテルやビジネスホテルの場合である。ここでは大きく2つに分かれられていて、一つが地場産業としての独立系ホテルである。そして、もう一つが各地に展開しているチェーンホテルである。これは、チェーン展開する際に必要資金は他人資本に依存しており、運営受託に特化するという形で経営されている。また、個人の宿と違って、チェーン側にお金を払わなければならず、成果配分は低くなってしまうものの、個人の宿に比べればリスクは少ないといえる。

また、今ビジネスモデルが変化しておりその影響もあり、宿泊特化型(単機能型)宿が増加している。また、コストがあまりかからない優秀な予約システムを持っているチェーンの増加や人手とコストがかからない低価格の客室の需要の拡大が起こっている。

では、次に人々がホテルや宿において何を求めているのか見ていくことにする。

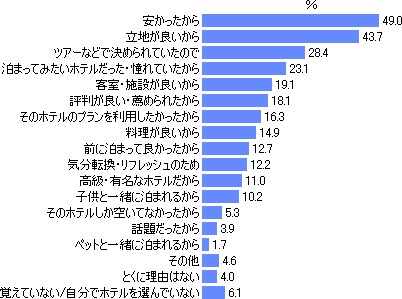

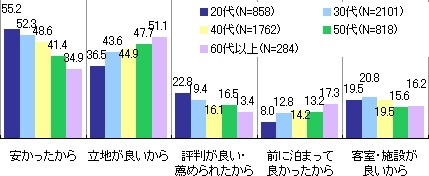

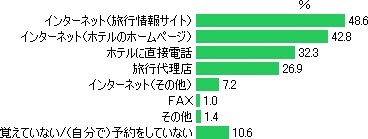

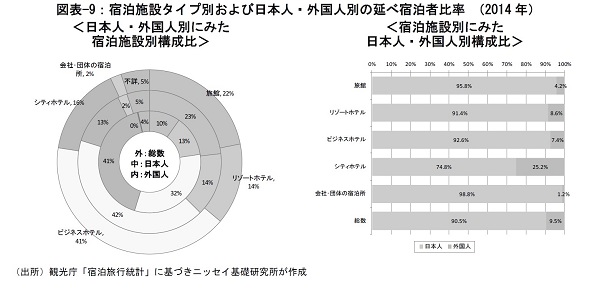

まずは、日本人について見ていくことにする。まずはどのような宿で宿泊したのか見てみる。一番多いのがビジネスホテルやシティホテルというような機能がいろいろあるホテルであり、68.6%と約7割の人が利用している。その次が、旅館で48.1%である。一方で、ホテルと比べて比較的民泊とニーズが似ているとされる民宿は17.8%と約2割の人が利用しているということが分かった。次にどういう目的でその宿を利用したのか見ていくことにする。一番多いのが、観光旅行(ツアー以外)であり66.6%と約2/3を占めている。また出張やビジネスとして利用しているのが31.2%となっている。また、社員旅行や修学旅行として利用しているのが12.0%となっている。次にその宿を利用しようと思った決め手は何かというのを見ていくことにする。やはり、一番多いのは価格が安いかどうかということである。これは49.0%と約半数の決め手になっている。次に続くのが立地の良さである。これも43.7%と高い数字になっている。また、面白いのが年代によっても宿の利用の決め手が異なるということである。20代や30代は立地の良さより価格の安さを決め手にしているのが多いのに対し、40代、50代、60代以上となってくると価格の安さよりも立地の良さを利用の決め手にしていることが分かった。次にどのような手段で予約をしているのかということである。これは、圧倒的にインターネットで旅行情報サイトからが48.6%、ホテルのホームページからが42.8%となっており、ホテルへ直接電話が32.3%となっている。つまり、予約のほとんどがインターネットからされているということがわかる。その影響からか、ホテル予約の際のプランの利用を見てもインターネット割引利用プランわ使っている人が35.6%と最も多くなっている。次に外国人について見てみる。外国人はシティホテルが41%、ビジネスホテルが32%、リゾートホテルが13%、旅館が10%となっている。つまり、外国人の場合は多機能型の宿が求められていることがわかる。つまり、これから民泊を増やしていったとしても、現状のデータからみると、民泊を利用してくれる外国人はあまりいないのではないかとも考えられる。

以上についてまとめてみると、若い人は安さを求め、年を取ると立地を求めるようになっていくため、民泊を多く利用する層がどの年齢層なのかというのを調べ、その世代が一番求めているものをしっかり認識する必要があると考える。また、外国人の場合は付加価値を求めていることが多いので、ただの泊るための宿では泊まってくれない可能性が高い。また、インターネットによる予約がほとんどなのでインターネットによる予約ができないとそれだけで大きなマーケティングロスが発生してもおかしくない。そのため、民泊を行うにしてもしっかりとインターネットによる予約システムが可能になるように構築しなければならない。

以上のことから、基本的に単機能の宿泊施設となってしまう民泊において、代替として使うことができるのは町家賃貸やウィークリーマンション、ゲストハウスくらいである。特に町家賃貸は、日本の文化なども感じることができるので、多機能を好む外国人でも満足できるものにおなるのではないだろうか。ただ、現実的に都市部に町家賃貸がそこまで多くないので、宿の数を増やすという意味ではあまり貢献できない可能性がある。2つ目は個人経営の場合、リフォームができるのかということである。民泊の場合でも、普通の空き家とかをそのままの状態で人に泊まってもらうということはできない。そのため、リフォームが必要になる。資本力が弱い個人にリフォームができるだろうか。また、インターネットの予約システムがなければ、それだけで収益が減ってしまう。個人経営の人がプライバシーがしっかり守られた予約システムを構築できるだろうかという疑問は感じる。また、都市部ではネームバリューが確立しているチェーンが多く、詳しくは後述するが所有者がわからないことが多い民泊において、個人経営は客に対して安心感の面から敬遠されるのではないかとも感じる。

「民泊」とは辞書的な意味では単純に民家に宿泊することである。つまり、一般で使っている家庭などが普段使っていなくて空いている部屋に有料で旅行者を宿泊させるものであって、後述するが、今問題の空き家問題対策にもなるのではないかといわれている。これまで、民泊は一時的な受け入れは営業に当たらないとされていたため、許可されていたが長期的な受け入れは旅館業法に基づく営業許可が必要で、民泊はこれまで許可されていなかったが、国体などで一時的に民泊を認め、営業をしていたこともあった。

そもそも、民泊の始まりはほとんどの場合、提供する側の善意に基づいて無報酬で行われていた。しかし、生活や文化の変化など時代が変わっていく中で旅人を家に泊めるというような機会は少なくなり、やがて、都市に住む人が農家や漁村での生活を体験するための「農家民宿」のような田舎体験型の宿泊が「民泊」と言われていくようになった。また、2008年ごろからAirbnbのようなインターネット仲介サイトを通して外国人観光客に個人宅や投資用に保有しているマンションを貸し出すという新しいビジネスモデルが出てきた。現在では一般的に個人宅や投資用に所有している家や部屋をネットを通じて貸し出すビジネスを「民泊」ということが多い。

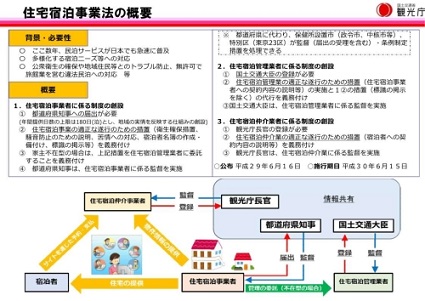

また、民泊そのものも大きく3つに分かれられている。一つは「旅館業法によって定められている簡易宿所といわれる民泊」、二つ目に「民泊新法で定められる住居として貸し出している民泊」、三つめは「民泊条例で定められる国家戦略特区の民泊」である。

政府は2017年末までに旅館業法の改正とは別に旅館業法の対象外になる民泊施設に関する法律の制定を目指している。旅館業法が適用される民泊や国家戦略特区における条例での民泊の建物は「ホテルまたは旅館等」となっているが、民泊新法における民泊の建物は「住宅」である。そのため、民泊新法では、ホテルや旅館が営業することが不可能な地域(住居専用地域など)でも営業することが可能になっている。ただ、住宅施設となっているが、すべての住宅というわけではなく、たとえば現状では、マンションの管理規約などで民泊が禁止されているような場合はマンションの部屋を民泊として貸し出すことは禁止されている。さらに、大きな特徴として「年間営業日数の上限」というのがあげられる。ホテルなどと異なり180日以上の営業はできない。これが新法の制定によってある程度緩和されると考えられる。

民泊新法は2つに大きく分かれる。一つは「家主居住型」の民泊である。これは家主が宿泊者と一緒に宿泊施設に泊まるタイプで住宅の一部を利用者に貸し出すという今の旅館に近いといえるだろう。家主居住型の民泊の要件は以下のようになっている。まず、個人の生活の本拠である住宅であること(原則として住民票があることを求められる)である。二つ目に、提供日に住宅提供者も泊まっていることである。三つ目は先ほどあげた年間提供日数などが「一定の要件」を満たすことである。なので、住民票があったとしても、休暇で家にいない場合、その間にその家鵜を貸し出すということはできないということになる。

次は「家主不在型の民泊」である。家主不在型の民泊とは、まず個人の生活の本拠でない、本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であることがあげられる。これは法人所有のものも含まれる。次に年間提供日数などが一定の要件を満たしていることがあげられ、三つめに提供する住宅において「民泊施設管理者」がきちんと存在することがあげられる。

つまり、新法の制定により、旅館業法や各自治体の条例の影響を受けることなく、一般の住居が改造なしに特区などのエリアを関係なく民泊としての運用が可能になるということである。だが、宿泊施設の増加増設を急務としている政府と後で語る近隣住民の安全などの配慮から慎重に進めたい自治体との温度差が依然としてあるというのはぬぐいきれない。詳しくは下記に述べる。

後で述べる条例で民泊が認められた戦略特区以外で、民泊を行う場合が旅館業法によって定められている簡易宿所といわれる民泊である。旅館業法では民泊の定義は示されていない。そこで厚生労働省は「民泊サービスとは、一般には自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するもの」と定義した。つまり、旅館業のうちの「簡易宿所」の定義のなかに組み入れることで、旅館業の許可申請をとるように促した。しかし、旅館業法の民泊の定義に当てはまるからと言って、ホテルや旅館のように旅館業の許可を必ず取らなければならないかと言ったらそういうわけではなく、あくまで「旅館業に該当する民泊サービス」を提供する場合に、旅館業の許可が必要になる。ちなみに、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されている。つまり、たとえ一般的に民泊だと思われていたとしても、「宿泊費」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。また、知人や友人を宿泊させる場合も生活の中の行為に該当するため許可は不要になり、民泊新法や国家戦略特区の条例による民泊も許可が必要でない。ちなみにAirbnbのようなインターネット仲介サイトを通じて反復継続して優勝で部屋を貸し出す場合は、旅館業法の適用対象となる。

ちなみに、旅館業法の簡易宿所について、2016年4月に一部の規制緩和がされ、以前に比べれば民泊が開業しやすい内容になった。具体的には、床面積の緩和33平方メートル以上から収容人数×3.3平方メートルに引き下げというのが挙げられている。これによって特別大きい敷地が必要というわけではなくなった。次に、フロントの設置義務が緊急時対応の体制を整えられていればフロントの設置義務はなくなる(しかし地方公共団体ごとによって詳細規定が定められている。)ということが挙げられ、フロントの設置のための改装が必要なくなった。以上から、以前に比べて簡易宿所での民泊開業は容易になったことはいえるだろう。だが、そうはいっても殆どの住宅用物件においては特に水回りや設備面での改造が必要になるということはいえる。

政府は2014年4月に国家戦略特区域法を制定した。これによって、国が国家戦略特区と定められている地域では旅館業法に関する規制の緩和が適用されるようになった。つまり、各戦略特区の条例に定められた要件を満たすことで、観光客に民泊を合法的に提供することが可能になった。しかし、これは国家戦略特区に指定されているすべての区域でできるのではなく、あくまでその地域で条例が制定されて初めて可能になるということである。最近では東京都の大田区が条例を制定して民泊が可能になった。具体的にいうと、条例によって以下の条件を満たせば、旅館業法が適用されずに民泊が合法であると認められる。まず、国家戦略特区の区域内であること。第二に賃貸借契約及びそれに付随する契約に基づくものであること。第三に使用期間が7〜10日の範囲であること。民泊新法や旅館業法ではこの制限はなく、条例における民泊の最大の特徴ともいえる。第四に居室が国家戦略特別区域法を満たしていること。第五に外国語の案内があること。最後に事業の一部が旅館業に該当することがあげられる。

2014年の国家戦略特別区域法の制定から、特区に制定された各自治体で民泊に関する条例が次々に制定された。民泊の多くは最低何拍以上というように設定されており、長いものだと一週間以上というのもある。また、これはその民泊がどの法律や条例に基づいて営業されているのかによって異なり、さらに提供者によっても異なる。価格だと12000円以下が50%以上になっているなど、大体はビジネスホテルと同じような価格に設定されている(京都府)。また、最低宿泊数が1泊以上となっているのが半数以上と比較的どんな人でも泊まりやすい用に設定されている。ちなみに、最低宿泊数が6泊以上なのがわずか1%となっている。また、現状では民泊における宿泊可能人数は1万人となっており、これから先さらに多くなっていくと思われる。16年1〜10月に海外などで民泊施設などを紹介するエアビー社のサイト経由で日本国内に宿泊した訪日客は300万人超にも上っている。この数字は2015年全体の2倍を超えている。また、2016年の1月から10月の訪日外国人は2千万人超であることを考えると訪日外国人全体の1割強が利用したことになる。このことから、日本において民泊が推し進められ、エアビー社のサイトに多く掲載されるようになった場合、訪日外国人が民泊するようになっていくのではないかという見方もある。

また、民泊には民家に泊まることでそこにある文化や生活をじかに体験することができる。そのため、地方で地域再生の一つとして民泊を推し進めようとする地域もある。たとえば、修学旅行生による民泊である。沖縄県伊江島も地域再生の一環で修学旅行生に対して民家宿泊体験というのをやっている。学校側のメリットとしては民泊などによって農家や漁業関係者と直接人間的に生徒が触れ合うことで生徒に成長をもたらしたいという意図がある。地域側の狙いとしては住民の生き甲斐の創出や地域内での話し合いや連携が深まることで相互扶助的な農山漁村固有の集落コミュニティの再生という社会的な効果を上げたいということである。実際伊江島では6年にわたって広島県内の高校の修学旅行生を受け入れており、生徒の満足度も86.9%ととても高い数字を残している。

しかし、残念ながら民泊に関するトラブルも多い。たとえば新宿区では2014年では9件であったホテルなどに対する苦情が9件であったのに対し、翌年の2015年では57件に跳ね上がり、うちの49件は民泊に関する苦情であった。では、民泊においてどのような問題点が発生しているのか見ていくことにする。また、伊江島における民泊も実施校と受入れ地域の密なコミュニケーションを持ち、実施校の教育方針と受入れ地域の運営方針がきちんとマッチングする必要があり、それが怠ってしまった場合はトラブルの原因になりかねない。

先ほどあげた民泊に関する苦情であるが、具体的にどのような苦情があるのかまずは例を挙げて見ていくことにする。

真夜中に外国人宿泊客に傘を盗まれたり、植木鉢を割られるなどの被害を受けた。

ナイフを持った外国人宿泊客が自宅敷地に入り込み、木を切っていたため警察に通報した。

中国人宿泊者が、自宅敷地に入り、物干しに多くの自分たちの洗濯物を干してしまうので警察に通報した。

ハロウィンの日に日本人30人が夜中に大音量の音楽を流すなどして騒いでいるため、警察に通報して注意してもらった。

以上から見てわかるように外国人のマナーに関する問題だけではなく、日本人でもトラブルを引き起こすということが分かっている。ホテルや旅館の場合、責任者や所有者が客に対して注意するといいうことが可能であるが、民泊の場合、責任者や所有者がいないケースも多いのでトラブルになる前に注意することで未然に防いだりするのが難しい。また、条例で定められておらず、まだ民泊を行ってはならない自治体でも、民泊情報サイトに登録し民泊サービスを勝手に行うケースもあり、本来行われていない地域でのトラブルもある。

また、根本的な問題が民泊にはある。それは責任所在の問題である。先ほどあげた苦情やトラブルが発生した際に行政側は責任者を探して注意するなどの対応をする。手順としてはまず所在を特定し、次に営業者の特定・調査を行う。次にそこで行われている営業行為を確認し、法律に基づいて指導や是正を行うということになっている。しかし、民泊の場合そもそも宿の場所が分からないという所在不明というケースが少なくない。また次の営業者の特定というのもできていないというケースも少なくない。このような所在不明や営業者不明の場合、行政側も調査不能となってしまい対応そのものができなくなる。たとえば、新宿区の場合民泊の全49件のうち8件が所在不明となっていて、所在が特定できた41件のうち8件が営業者の特定ができていないという状況である。また、処理全体で考えると、処理がまだできていないのが28件と半数以上が処理できてなく、処理そのものに時間がかかるという現状が分かる。

次に京都府を見ていく。京都府では所在地の特定が26.1%しか進んでいない。しかも所在している町すらわかっていないのが5.1%もある。また、京都府以外に住んでいる国内在住者が民泊を営業しているケースが26%、国外在住者が営業しているケースが25となっていて、いざトラブルが起きたときに行政側が迅速な対応をすることがなかなかできないという現状がある。

以上のように責任所在の問題を上げてきたが、責任所在が不明だと以下のようなことが起きるのではないかと一般的に考えられている。一つ目に、感染症の対応における支障で、つまりは清掃などの問題である。次に責任所在が不明で行政側が対応できないということからテロリストの潜伏所や違法薬物の取引所など犯罪拠点となる可能性があることなどがあげられており、民泊を行うことで治安が悪くなるのではないかという懸念があるのも事実である。また、災害時などの時の対応などが遅れる可能性もあるという問題がある。

2つ目として、民泊としての利用を前提とした住宅を有料で繰り返し提供している貸し手には本来、旅館業法による営業許可というのが必要なのだが、源氏インターネットに掲載して利用を募集している貸し手の多くが旅館業法による許可を取得していないという不透明な実態があるという問題がある。

また、後述するが民泊には最低宿泊日数というのが定められている。現状では6泊7日以上という風に国家戦力特別区域法には定められている。しかし、国家戦略特区がある都市部のある一つの場所に6泊7日以上の宿泊をする人がいるのかという疑問があり、需要がなかなか伸びないと民泊の事業者が予測しなかなか民泊サービスを始める個人や業者がいないという問題がある。

以上のような民泊における問題に対応するため自治体は自治体なりに対応しているが、ただ対応しているだけでなく、国に対応するように要望を出したりしている。また、民泊の規制だけではなく、民泊の拡大を求める自治体もあり、以下それぞれ例を出していきたいと考える。

大阪府の松井知事が石破大臣に特区民泊の使用期間の制限を2泊3日に下げるべきだと訴えた。ここには以下の理由があげられる。民泊の承認によって、需要の高さからたくさんの参入が見込まれた大阪市内における申請・認定があまり多くないということだ。大阪市は2016年10月末に制度を開始する前の段階で、承認されていないのに勝手に民泊サービスを開始している「違法民泊」が市内に1万件あるといわれていた。そのため、民泊の承認によって正規に参入する個人や業者が多く出てくれるのではないかと期待されていた。その証拠に大阪市が12月に開催した民泊の事業者向け説明会には役120人が参加し、関心の高さを表していた。しかし、これまで認定された件数は10件にも満たない状態である。(申請は19件、認定されたのは8件)大阪市より前に民泊の導入を開始した大阪府(大阪市など一部の自治体以外の対象)でも10件に満たない状態が続いていた。(申請が4件、認定が4件)この現状の大きな原因とされていたのが最低宿泊日数であるとされている。これまで、民泊における最低宿泊日数(最低でも宿泊しなければいけない日数)は6泊7日とされていた。しかし、6泊7日という旅行をする日本人はあまりいないし、外国人においても都市部の同じところに6泊7日というのはなかなか需要が出てこないのではないかといわれていた。現に、2016年における大阪観光局の調査では訪日外国人観光客の大阪における滞在日数の平均は3.9日とされおり、最低宿泊日数の6泊7日には到底及んでいないことがわかる。大阪市吉村市長も6泊7日の需要はほぼゼロでもおかしくないと述べた。政府が2016年9月に最低宿泊日数を2泊3日に緩和する動きを見せ、大阪府や大阪市も緩和に向け条例の改正に動くとみられる。

新宿区は大阪府とは異なり、民泊に対しさらに規定や旅館業法における位置づけをするように求めている。たとえば、以下の事項について旅館業法の適用除外としないこととして挙げている。

まず、営業者は、自ら管理者となって、必要な措置を講ずること。又は、営業施設ごとに管理者を設置することというのを挙げている。次に、管理者は、同一施設または敷地内に常駐し、宿泊しようとする者との面接を行うことを義務とすることとしている。また、旅館業法の衛生措置及び設備の基準について、条例で別に定めるものとすることとしている。さらに、営業者は、感染症の拡大を防止するため、宿泊者等に対し適切な措置を講じることとし、最後に旅館業法の立ち入り権限、不利益処分及び罰則について適用することとしている。

また、新たに以下の規定を設けるように要望している。まず、営業者は「民泊サービス」の営業申請に先立って、近隣住民に適切な説明を行わなければならないこと。また、管理組合の利用規約や施設所有者との賃貸借契約に違反していないことを確認するなど、近隣住民の理解を得るための措置を講じることとあげられている。さらに、営業者は許可を受けた施設に、利用者及び近隣住民が認識できるよう看板などでその旨の掲示をすることがあげられている。そのほかに建物の安全確保のため、国土交通省及び消防庁等との省庁間協議を行い、建築基準法、消防法等の関係法令の調整を行うことがあげられ、最後に旅館業法違反(無許可営業)の施設について、あっせん・予約を取り扱う者に対して、法に基づく適切な措置を講じることとしている。ちなみに新宿区には特区民泊はない。また、ホームページで無許可の宿泊営業は旅館業法違反ですという風に注意・警告を発している。

京都市は民泊に関する報告書について以下のようにしている。調査対象としている残り7サイトの調査を行うとともに,施設所在地の都市計画法に基づく用途地域の適合性や民泊施設における旅館業法の許可の有無についても確認を行う。また民泊施設周辺の地域住民や民泊仲介サイト運営事業者等、関係者に対するヒアリング調査を行い,より詳細な状況を把握する。これらにより把握した情報の詳細な分析を進め,民泊施設における課題を抽出し,安心・安全で周辺住民の生活環境と調和した宿泊施設の拡充の在り方についての検討につなげていく。

京都市は先程の民泊の問題で上げたようにあげたように、管理者や民泊をしている場所そのものが特定できていないため、まずはそこの対応とこれから先こういうケースが出ないような対策を講じたいのではないかと考えられる。

ちなみに、京都府における無許可の施設を含めた2017年全体の件数は、2016年同期比5割増の204件だった。特に観光客が多い宇治市などで増加が目立った。

新設施設のうち、旅館業法の許可を得たものが大半を占めており、京都府としては違法民泊に対する指導や規制の強化の効果が出ていると考えている。

港区もやはり責任所在の問題から苦情の対応に困っているようだ。しかし、港区の場合、新宿区と異なり、分かりにくい規制によって許可を出さない営業者がいるのではという風に考えている。そのため、国に対し旅館業法の簡易宿所営業の構造設備基準を緩和することで許可取得の数を増やすように要望している。また、緩和を通知という形でするのではく、しっかり法令で示すべきと要望している。また、旅館業法の許可を得た施設が、ほかの法律で抵触してしまうというような事態が生じるのを防ぐために、国の関係省庁でしっかりと調整するように要望している。

北海道の高橋はるみ知事と札幌市の秋元克広市長は2017年7月24日、民泊の環境整備に向けて連携することで合意した。一般住宅に旅行者を有料で宿泊させることを認める住宅宿泊事業法が2017年6月に成立したことを受け、北海道は、民泊における大きな問題となっている生活環境の悪化などを防ぐため独自の関連条例を制定する方針。そこで北海道としては道内における最大の需要地である札幌市と足並みをそろえることで、活用と規制のバランスを探ろうとしている。

これらの動きには札幌市などが招致をめざしている2026年冬季五輪・パラリンピックが関係していると考えられる。そのため、北海道と札幌市に加えて一部競技会場があるニセコ町など関係自治体を含めた協議会を設けるとしている。

自治体側はあまり民泊を強力的に推し進めていくことに抵抗感があるようだ。その理由としてはやはりトラブルの多さというのがあげられるだろう。確かにデータを見る限り、民泊に関する苦情が急増しているのは間違いない。また、仮にトラブルが発生した場合は地方自治体が対応しなければならないので自治体にとっては深刻な事態だと強く感じやすいのではないかと考えられる。また、トラブルが起こった際に責任者が誰だか把握できず結局対処できずにトラブルが放置状態になってしまうということも自治体は強く恐れているようだ。特に上記で示したように> 京都府では所在地の特定が26.1%、所在している町すらわかっていないのが5.1%というのは異常な数字と言ってもおかしくはない。また、大阪府のように衛生面やテロリストの巣になる恐れから宿泊期間を2泊3日以下に制限するという意見もあった。

また、国に対してある程度共通な軸となる規制を望んでいる自治体が多いというのも特徴的だと思う。上記で書いた通り、民泊に対するトラブルが多いので、それに対する一括的な規制を行ってほしいという考えのほかに、港区のように分かりにくい規制によって許可を出さない営業者がいるのではという風に考えている自治体もあるが、ある程度の規制を一括に取り扱ってほしいというてんではある程度一致している。

国としては旅館不足である今の状況を危惧していると思われる。その理由の一つとして訪日外国人の目標というのが挙げられている。訪日外国人が増えている今においてこれ以上増えてしまった場合、宿泊できないことが起こりうる。また、訪日外国人の多くが宿泊し、短期ではなく長期であるということと、政府自身が長期的に滞在してくれる外国人を増やしたいという思惑の達成のためにもホテル不足は早急に解消したい問題であるといえる。そのため、民泊をさらに推し進めていくために、民泊新法の制定を2017年にはしたいという風に考えている。

一方で上記のように自治体側は民泊によって発生してしまうトラブルについて深刻に考えている。何かのトラブルが起きたときに、対応するのは国ではなく各自治体であるからである。そのため、多くの自治体が民泊をこれ以上急激に推し進めていくことに疑問を持っている。以上から国と地方自治体では考えのすれ違いが起きてしまっている。しかし、国も省庁によっては、ある程度の自治体側に対しての理解を示している。たとえば、マンションを購入するときなどに必ず付いてくる管理規約などが例に挙げられる。そもそも管理規約は国土交通省が作成している雛形「標準管理規約」をもとに作成しているマンションがほとんどであるので、影響力は大きい。その雛型に今回、新たに民泊運営の可否を明示する事項を盛り込むと国交省は発表した。ちなみに管理規約には以下のようなことが定められているまずは建物の用途や区分である。

また、管理組合の業務内容や運営方法、管理費などが書かれている。この管理規約の中には使用細則というのがあり、ここではペットに関するルールやベランダや干し物のルール、駐車場の利用や料金などが決められている。この管理規約は管理者や所有者だけでなく賃借人にも同等に拘束力が発生する。民泊の場合、この使用細則に何も書かれていなかったり、定められていない場合がほとんどという状態であり、仮にマンションの一室が民泊として使われるようになった場合、マンション側としては何も防ぐ手段がない。そのため、仮に民泊によってトラブルが発生してしまったとしても直接民泊を禁止させるということができないのである。そのため、国土交通省の石井大臣は「マンション規約に部屋の利用を【住宅】に限ると明記している場合は、民泊には使えないと解釈する」という通達を出そうとしていた。

しかし、事業用やオフィスとしての利用を禁止している住宅専用としてのマンションは数多く、このような通達が出されてしまうと多くのマンションで民泊そのものができなくなってしまうので内閣府が待ったをかけた。内閣府としては政府と同様、民泊を推し進めていきたいと考えており、その結果、国土交通省は「国土交通省の標準管理規約の新文案作成」という形で民泊の規制を行うということになったようだ。国としては多くのマンションの管理規約のもととなっている国交省の管理規約に項目を立てることによって、今後マンションごとの話し合いなどによる判断にそれぞれ任せるようにしたといえる。この動きの影響もあるのか、特区の中でも先駆けて民泊が事業として認められるようになった大田区や大阪府ではマンションの管理規約に民泊についての項目が明確になっていない場合、特別に手続することなく民泊認定を行っている。一方で大阪市の場合、管理規約に民泊禁止の定めがある場合の禁止はもちろんのこと、管理規約に定めが書かれていない場合や管理規約に住宅のみにしようという風に書かれている場合、管理組合による民泊として使用を承諾する旨の書面の添付が必要としている。つまり、管理組合が民泊を認めなかった場合、民泊を実質上禁止できる。

このように、自治体によっては厳しく取り締まるようになる自治体もこれから出てくるのではないかと考えられる。また、マンションに住んでいる人が全員同じ意見であるわけではない。また、自身は反対なのに管理組合が民泊を決めてしまった場合、引っ越す金額もなく、やがてトラブルに合うというケースもなくはない。だからと言って、規約や自治体の条例を厳しくすると、宿泊施設を増やすことは難しくなってしまう。政府や国の動きを見ていると、民泊を推し進めて宿の数を増やし、競争力を高めたいというのがいの一番になっていることがわかる。

もう一つの国の大きな動きとしては要件緩和である。政府は2016年9月9日に国家戦略特区諮問会議を開き、民泊を認める最低滞在日数を、6泊7日から2泊3日に短縮する方針を決定した。理由としては6泊7日だと宿泊客があまりいないことや民泊サービスを行う個人や業者が需要の少なさを見て民泊に乗り出さないというのがあげられる。これを受けて国家戦力特別区域法施行令第12条2号における施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内という部分を三日からという風に改正されると思われる。この法律を改正してからは各特区の条例に委ねられることになる。

ここでも政府がいかにして宿の数を増やすか、民泊サービスを増やすかということを一番に考えていることがわかると思う。

住宅宿泊事業法が2017年6月9日に成立した。この日、石井啓一国土交通省大臣は同じ日の記者会見で民泊の問題化が顕在化しているので、ある程度のルールを定めて民泊の健全な普及を行っていくとした。

この法律は民泊サービスの普及や、多様化してきている宿泊ニーズなどへの対応、そして衛生面の確保や近隣住民とのトラブルの防止、違法民泊への対応を目指して制定されたものであった。

この法律の概要として、次のようなことがあげられる。

まずは、都道府県知事への届け出が必要である。年間での提供日数は上限として180日となっている。

次に住宅宿泊事業における適切な遂行のための措置(たとえば、衛生面の確保や苦情への対応、宿泊者名簿作成、標識が掲示されているかなど)を義務付けている。

さらに、家主が宿にいない家主不在型の場合、先ほどあげた適切な遂行のための措置を住宅宿泊管理事業者に委託することを義務付けている。

また都道府県知事は住宅宿泊事業者に対する監督を実施するとしている。また、都道府県に代わり、市や特別区が監督したり、条例を制定することができる。

住宅宿泊管理業者にたいする制度として以下のようなことがあげられる。

まずは国土交通大臣からの登録が必要になった。また、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置の実施、またはその代行を義務付けている。また国土交通大臣は住宅宿泊管理業者に対する管理権を持つことになっている。

住宅宿泊仲介業者に対する制度としては以下のようなことがあげられる。

まずは、国土交通大臣ではなく、観光庁長官の登録が必要になる。また住宅宿泊仲介業の適切な遂行のための措置を義務づけ、また観光庁長官は住宅宿泊仲介業者に対する監督権がある。

問題点は以下のようになると考えている。

まずは、あまりにも急に門戸が開きすぎなのではないかと思える。今回は特に制限もなく一般の方にも開放されている。つまり誰でも簡単に民泊を始めることができる。確かに誰でもできる、チャンスがあるという意味では意義が大きいように見える。ただ、民泊といっても、一時住むようなとこである。しかも日本ではあまりやっていなかった、禁止されていたビジネスだったので、民泊そのものの運営のやり方があまり定まっていないのが現状である。だとすると、なかなか情報が少ない一般の方が参入するのは難しいのではないだろうか。また、民泊は現状外国の方が多く使っている。一か国ならまだしも、いろいろなところから来る外国の方に対する対応やトラブルが起きた際の対応も一般の方ができるだろうか。また、ここ1年、闇民泊に関する新聞記事やテレビ特集が多かった。民泊に対してなじみがない日本人にとって、民泊に対するイメージは必ずしも良くないように思える。ある程度民泊に対し信頼が出ないと「高くてもホテルでいい」というふうになり、結局民泊を解禁した意味がなくなってしまうのではないだろうか。また、日本人の民族性的にシェアリングに関するリスクへの許容が低いので広がりにくいのではと日本交通の川鍋会長も指摘している。さらに、一般の方にも広く開放し、一気に民泊が始まり、果たして都道府県や国土交通省がきちんと監督できるだろうか。都道府県や国土交通省も民泊に対する対応は慣れてないように思う。その中で一気に開放し、それを監督しろというのも無理があるのではないだろうか。

次は仲介業者と管理業者で監督者を分けたことである。たしかに、エアビー社というビッグな仲介業者がある。日本にも登録されている物件数が多いので、対応を分けないといけないのはわかる。ただ、部署が違うと審査内容も変わってくることがある。果たしてこれから使おうとする人が、この審査の違いによって、不利益が出てくるのではないだろうか。私個人としては、もし分けるのであるのであれば、観光庁が監督している仲介は主に外国の方向け、管理業者は主に国内旅行者向けという風にしていくべきなのではないだろうか。

では民間はこの民泊をどのようにとらえているのか、また具体的に動いているのかということについてみていくことにする。また、個人で民泊を開始するときにどのようにして始めるのか、またその時に出てくる問題はないのかということも含め述べていくことにする。

みずほ銀行は2017年7月25日、民泊仲介大手のアメリカのエアビーアンドビーと業務提携したと発表した。入居者の少ない社宅など遊休資産を抱える取引先をエアビーアンドビー社に紹介し、民泊の受け皿を増やし充実させる。具体的には2017年度中に具体的な案を決め、2018年度からサービスを始める。日本の銀行がエアビーアンドビー社と連携するのは初めてである。連携の内容としては、宿泊だけにとどまらず損害保険や体験型観光など周辺分野でも協力するとしている。

みずほ銀行としては民泊に参入する企業への新規融資を見込見それをン狙いにしていると思われる。

民泊で一番の問題とされているのが責任者の問題である。これはなにか第三者や利用者に対して民泊の利用によって何らかの損害が発生した場合、ある程度の損害を賠償しなければならないからである。そこで、東京海上日動火災保険は2016年7月から住宅の空き部屋や空いた倉庫などに観光客などを泊める民泊などにおけるシェアリングエコノミーに対応した保険商品を販売している。

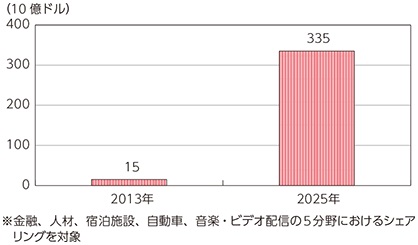

シェアリングとは、なんかしらのモノやサービスを赤の他人同士で貸し借りしたり、法人から借りたりするものである。具体例として、カーシェアリングサービスなどがあげられる。総務省によると、シェアリング市場は2025年に2013年比で20倍以上の役35兆円にまで膨らむとしており、これからの成長が期待できる市場であるとみて、東京海上はこのような保険を販売しようと思ったのではないだろうか。この保険は東京海上がシェアリングエコノミー協会と契約し、個人同士が出会うプラットフォームを運営する事業者役50社が保険に任意加入することで、たとえば個人が家事代行サービスや子育てサービスの際の事故が発生した場合、それによって起こる損害額を東京海上が補償するものである。また、これは家事代行サービスだけでなく民泊なども幅広く適用できるものである。なので、このような保険ができることでシェアリングサービスを行う際のリスクが軽減されるため、民泊などのシェアリング産業により参加しやすくなり、シェアリングサービスの普及につながるとみられている。

保険会社のほかに不動産会社も民泊に対し実際に動き始めている企業がある。

大京は2016年春から一般住宅に観光客などを有料で宿泊させる民泊サービスに参入した。国家戦略特区で民泊を認めている東京・大田区を中心に展開している。東京の空の窓口である羽田空港への利便性が高い地域で、近年急速に増えている外国人観光客らの需要を取り込みたいという狙いがあると思われる。すでに大京傘下の大京穴吹不動産は2016年春からサービスを開始しており、初年度に役100件の空き家を買収・改装し宿泊者を受け入れていきたいという考えのようだ。ちなみに宿泊予約は自社サイトである「旅家」で受け付けていて、クレジット決済によって宿泊料金を支払ってもらうというシステムになっている。また、カギの受け渡しや返却というような作業は協力会社に委託していく考えである。また、大京穴吹不動産は空き家の一戸建ての購入を進めていくほかにも、資産価値が上がった一戸建てに関しては、民泊利用を中止し売却するということも考えている。ちなみに料金は多少の差はあるが付近のビジネスホテルよりも安く設定されているようだ。

大京のように積極的に民泊を活用しようといった動きがあるのに対して、一方でマンションでの民泊禁止を進める動きもあり、大手不動産会社によって民泊に対する対応が分かれつつあるというのが現状である。先述したように、マンションの住民を中心に既存の住民から民泊の導入禁止を要求する意見も出てきているというのも事実である。この要求を受けて、管理会社大手の東急コミュニティーは入居者以外の宿泊そのものを拒否したいと要求しているマンションに対して、マンションの管理規約の変更を支援するサービスを始めた。具体的には規約に「不特定多数に宿泊・滞在目的で使わせてはならない」というような文言を入れることで、既存住民の意見によっては民泊禁止を可能にできるようにしていくようだ。また、東急コミュニティーのほかに住友不動産も民泊には慎重な姿勢を示しており、東急コミュニティーと同じように管理規約の変更を支援したり、一部の新築マンションで民泊を原則禁止にしている。

次に鉄道会社の動きについてみていくことにする。

民泊に対し、大手鉄道会社でいち早く参入を表明したのが京王電鉄である。民泊サービスを提供している百戦練磨に対し、京王は2015年10%の出資をしている。また、同じ年には自身の子会社を通じて都市部向けに作られたサイト「STAY JAPAN」というのも立ち上げた。東京でも民泊を認める条例を出す地域が出てきており、認められた大田区のマンションにおいて2017年2月から試験的に始めていき、京王は当面100物件以上の登録を目指していきたいとしている。京王の沿線には高尾山やサンリオぴゅーランドというような観光地も多く、訪日した外国人観光客を宿泊させ、自身の鉄道によってその観光地まで送客させ、一石二鳥としたい狙いのようだ。また、沿線の住宅地には少子高齢化が進んでいる地域もあり将来的には空き家と訪日外国人観光客を民泊によって結び付けていきたいという風に考えている。ちなみに、野村総合研究所の推計では2033年に空き家の数は2167万戸となり、2013年と比べて2.6倍と拡大してしまう。つまり、すべての住宅数の役3割が空き家になると予想している。民泊に参入するにあたっての京王の大きな武器は物件管理である。京王は自身の傘下である京王不動産が沿線を中心にマンションや一戸建てなど合計で約5000戸を管理している。またそれだけでなく、大規模改修を行う会社も自身の傘下にある。一方で京王がターゲットとしている外国人が利用する場合、宿泊客の募集やトラブルが発生した際の対応などにおいて外国語が必要になるケースも多くなると予想される。また、宿泊客が帰宅した際の清掃も必要になるなど、手間も結構かかる。最近ではライバルとなりうる民泊専門の不動産会社が出てくるなど不安もある。ほかにも京王自身が持っている既存のホテル業と民泊が競合してしまい、共倒れになってしみかねないというリスクもある。

また、京王のほかにも民泊に向けて動き始めている会社もある。

たとえば、小田急電鉄や京浜急行電鉄は、これまで高齢者が住んでいて、やがて彼らが転居したことで空き家になってしまった家を若者や子育て世代に向けリフォームしすることで若者や子育て向けに貸し出したいとしている。特に小田急は不動産のベンチャー企業であるグッドデイズホールディングスに出資し2016年10月から沿線で共同事業を行っている。また、阪急阪神ホールディングスは、京王と同様に沿線の空き家や部屋に観光客などを有料で泊らせることで住民や観光客を新たに取り込んでいきたいと考えている。そんな中、2016年9月中旬には沿線住民の空き家対策を代行する「阪急の空家サポート」というサービスを開始した。これは、希望に応じて売買や賃貸、民泊での活用、リフォーム、管理作業を引き受けるまた、予約仲介サイトの百戦錬磨と組むことで、空き家に多くの観光客などの利用者を集めていくシステムを作っていきたいとしている。

これまでは、日本の民泊についての対応を民間・自治体・国の3つの視点から見てきた。そこで、次に海外では民泊がどのように行われているのか見ていきたいと思う。なぜ、ここで海外の民泊を取り上げるのかというと、民泊自体、海外から出てきたもので海外のほうが歴史が古く、その分問題や功績がわかりやすく出てきているのではないかと考えたからである。ここでは、民泊ができた歴史も含めて書いていければいいと個人的には考えている。

民泊の歴史(特に民泊ビジネス)は、現在民泊情報を掲載している最大手のエアビーアンドビー社と歴史が重なっている。2007年、アメリカ・サンフランシスコのアパートで暮らしていたブライアン・チェスキー氏とジョー・ケビン氏の両氏のアイデアによってできた。ある時、ある会議の開催によって、周りのホテルがすべて満室という状態になり、ホテルに泊まれない来場者を両氏は目撃した。そこで、自分たちが住む部屋と2つのエアーベッドを宿泊客に貸し出そうというアイデアを思いついた。ここから、「エアーベッド・アンド・ブレックファースト」という民泊ビジネスが誕生した。その後、「エアーベッド・アンド・ブレックファースト」というのを略してAirbnb(エアビーアンドビー)と呼ばれ、それが会社名となった。現在、エアビーアンドビー社のビジネスサイトには世界191か国・200万件を超える短期滞在向けの貸し物件が存在している。都市別にみてみると、フランス・パリで約6万件、イギリス・ロンドンで約4.8万件、アメリカ・ニューヨークで約3.5万件というようになっている。そのほかでも欧米各国の主要都市が上位を占めている米投資銀行のパイパージェフリー社が行った試算では、2010年次5200万ドル(現在の日本円にして約53億6000万円)だったエアビーアンドビー社の宿泊規模が2016年には144億ドル(現在の日本円にして約1兆4800億円)に達する見込みである。またアナリストらによると、もし仮にエアビーアンドビー社が株式公開を行った場合、社の企業価値は300億ドル(現在の日本円にして約3兆1000億円)になると評価している。この金額は、現在世界最大のホテルチェーンであるアメリカ・マリオネット・インターナショナル社の時価総額よりも高い。つまり、実質世界最大のホテルチェーンより価値が高いとみられているということになる。

上記で述べたように民泊の広がりはここ5年で急速に伸びたものであるといえるだろう。その民泊に対し、一部では規制や規制の強化を実施しているところがあり、その動きは広がりつつある。ここではその動きについて見ていくことにする。

まず、ここ最近で起こったのがアメリカ・ニューヨークにおける規制強化である。2016年10月21日、アメリカ・ニューヨーク州知事のアンドルー・クオモ知事は民泊の規制を強化する法律に署名した。アメリカ・ニューヨークでは上記で述べたように、エアビーアンドビー社にとって約3万5000件の貸し物件を抱えるアメリカ最大の市場である。一方でその貸し物件の多くが違法的に貸し出しされているという実態がある。ニューヨーク州はこれまで、2010年に住宅地のある住居において、全体を30日未満の短期で貸し出すことを禁止する法律を定めている(ただ、貸主が借主と一緒に住んでいれば期間を問わず、違法と判断されない。)。この法律をきちんと守らせるためにニューヨーク州は、初めての違反に1000ドル(日本円にして約10万3000円)を、常習犯には7500ドル(日本円にして約77万3000円)の罰金を科すという法案をだし、クオモ知事はこの法案に署名した。この法律によってエアビーアンドビー社のニューヨーク州における事業は大きな制約がかかることになった。

では、なぜこのような動きが生まれてきたのか見ていくことにしよう。問題の根本的な原因の一つはビジネスモデルの変化であると考えられる。エアビーアンドビー社の当初のビジネス抗争としては、自宅の空いている部屋を旅行者に貸し出すということであった。しかし、ある貸主や企業家たちはもっとうまく儲けられる方法を考え見出した。その方法は、借り手や貸し手がまだついていない物件を集めて、それを競合するホテルより安い値段で貸し出すことでホテルに行っていた客を一気に取り込むというものである。現に、シェアリングエコノミーを研究しているトム・スリー氏が集めたデータによると、ニューヨークでエアビーアンドビー社に登録している物件の27%が、複数の物件所有する貸主によって貸し出されているとしている。この動きに対して全く面白くないのが既存のホテル業界である。ニューヨークのホテルの客室稼働率は90%近くだり、アメリカ国内において再考基準である(ホテル不足と考えてもおかしくないほどの水準)。そのため、ホテル価格はある程度高くても需要があるので、既得権益が強固に守られている市場であるといえる。一方、ニューヨークのホテル協会が依頼した調査によると、ホテルから宿泊客がエアビーアンドビー社の民泊に流れることで、市内の協会加盟ホテルの売り上げが2016年の1年間だけで7億8000万ドル(日本円にして約800億円)の損失になるとされている。また、2018年を計算すると10億ドル(日本円にして約1030億円)に膨らむだろうとされている。

ホテル業界団体は以上の資産などからエアビーアンドビー社のサイトを利用して事業として部屋を貸し出している貸主は既存のホテルと同じようにホテル業者としてみなすべきであり、しかるべき税金をホテルと同じように払い、またホテルと同様に衛星や安全面での規制に従う義務を果たすべきであると主張している。今回の規制の強化はこうしたホテル業界に対してクオモ知事が配慮したのではないかと考える人もいる。

もう1個の原因はやはり日本と同じように近隣住民との確執である。旅行で休日気分になっている宿泊客は騒がしく、礼儀をわきまえてないことがあると近隣住民は訴えている。特にエアビーアンドビー社のサイトに登録されている物件が集中しているエリアの近隣住民にとっては厳しい現実となっている場合が多い。

以上の動きや原因などから、ニューヨーク州は規制の強化に踏み切ったのだが、当然エアビーアンドビー社はこの規制の強化に対して異議を申し立てている。エアビーアンドビー社の主張としては同社が行っているサービスはオンライン市場にあり、第三者が同社のサイト上に提示している内容に関して、同社は責任を負わないとしている。つまり、ニューヨーク州はニューヨーク州はニューヨーク州が問題にしているのは貸主に対してであって、同社のサイトではないと反論している。アメリカでは以前にユーチューブやフェイスブックに対して同様な訴訟が行われていたが、ユーチューブ・フェイスブック共に訴訟において勝利しているため、今回もエアビーアンドビー社の主張が認められるのではないかとする見方もある。しかし、エアビーアンドビー社にとって、もっと深刻なのがほかの都市がニューヨーク州の動きに倣って規制強化に向かうということである。現に同じアメリカのサンフランシスコ市では2015年に、住居全体を貸し出す貸主に対して市への登録を義務付けた。また、その登録人数にも上限をかけるという規制の強化を行った。エアビーアンドビー社もこの規制には同意したが、登録しに来た貸主がほとんどいなかったということで、サンフランシスコ市はさらに規制を強化し、エアビーアンドビー社のサイトで部屋を貸し出した未登録の貸主に対して1日1000ドル(日本円にして約10万3000円)の罰金を科すことを決めた。

この動きは欧州にも広がっている。ドイツ・ベルリン市(エアビーアンドビー社のの登録物件数は約1.8万件)では2016年5月、マンションの部屋の短期貸し出しをほぼ全面的に禁止する条例を施行した。原因としては、市内の住宅不足と、近隣社会になじまない借り手のふるまいなどがあげられると考えられている。この条例を知っていて違反した場合は10万ユーロ(日本円にして約1150万円)の罰金になるという罰則も付いた。ただし、ニューヨークと同じく、住居の一部だけ貸し出す場合は、違反とはならないとしている。こうした規制の強化もあって複数の物件を所有する貸主が持つ部屋の割合は、規制が強化される前の2014年においては約36%であったが、規制が強化された後の2016年には20%とダウンしている。また、また、スペイン・バルセロナ(エアビーアンドビー社のの登録物件数は約1.8万件)では民泊を規制すると選挙前、公約として主張していたアダ・コラウ氏が当選。違法な貸し物件も掲載しているエアビーアンドビー社に対して60万ユーロ(日本円にして約6900万円)の罰金をさせる可能性を示唆した。また、民泊の貸主に対して、免許の取得を義務付けた。

このように、住宅不足や近隣住民との確執、治安・衛生の問題などから規制への動きも出てきている。また、罰則も付くようになり規制が強化されつつあるという動きがあるといえるだろう。

民泊を規制、または規制をさらに強化する都市が多くなってきているなかで、エアビーアンドビー社をはじめ、民泊に対して厄介者扱いしていない都市があるというのも事実である。その代表例がイギリス・ロンドン市(エアビーアンドビー社のの登録物件数は約4.8万件)である。ロンドンでは約40%が複数物件を持つ貸主による登録物件となっている(比率としてはニューヨークより高い)にもかかわらず、規制の強化に乗り出していない。ロンドン市としては、特にホテルの宿泊客がいかないようなところ(ロンドン郊外)における民泊推進による利点を高く評価している。つまり、都心部はホテル、郊外で民泊というようにすみわけしていけば問題ないと考えているようだ。

シェアリングエコノミーは急速に広がっているビジネスとされている。これは日本だけでなく、世界規模で急速に広がってきている。PwCによると、2013年に約1.6兆円の市場規模が2025年には36兆円近くの規模に広がると見込まれている。そもそもシェアリングエコノミーとは本来、個人が所有している資産の貸し出しを仲介するサービスである。ちなみに、矢野経済研究所によると日本での市場規模は2016年現在約503億円に上っている。これは2015年度に比べ26.6%上がっていて、この市場が今急速に広がって行っていることがわかると思う。ちなみに、同研究所によると2021年度には約1070億に成長するとしている。

このシェアリングエコノミーの中で、最も広がっていて身近であるものの一つにカーシェアがある。ちなみに私自身もこれを利用している。カーシェアはパソコンで予約し、借りる際に車がある駐車場まで行き、専用のカードや携帯で利用を開始する。返す時も専用のカードや携帯があれば返却できる。レンタカーに比べ人件費や整備費用がかからないので、レンタカーより費用が掛からない。たとえば、短時間であればガソリン代がかからなく、また保険もある程度(免責くらい)はすでに費用に入っているので余計な金はかかりにくい。実際、日帰りであれば、レンタカーの費用の半分くらいである。

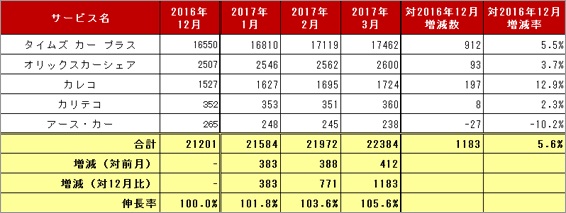

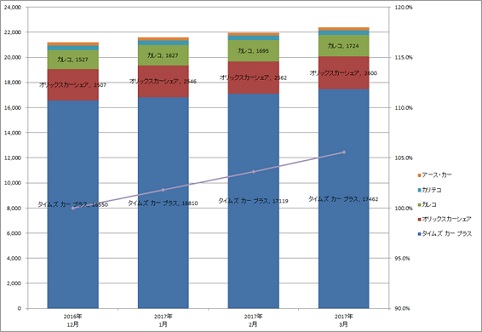

カーシェア業界は矢野経済研究所によると、2014年のカーシェア市場規模は154億円で前年比40%以上増加だった。現状、カーシェアの車がある駐車場であるカーステーションや車両の数の増加によって、ユーザーの利便性が高まってきたのが要因だとされている。また法人利用が増えたのもこの急増の原因のひとつとしている。また、2020年には2014年のカーシェア市場規模の2倍の295億円になるだろうと同研究所は予想している。

その中でも圧倒的な強さを示しているのがタイムズカーシェアである。パーク24がやっているこのカーシェアは「サービス提供会社別 車両台数推移」に書かれているように主要5社の7割以上を示している。そして、タイムズがやっているサービスは佐賀県以外の46都道府県で利用できるようになっている。実際、タイムズの寡占市場になってしまっているのがげんじょうであり、駐車場を所有していない会社はなかなかサービスが広がっていない。

タイムズが強いのには大きく見て以下の理由があるのではないかと思う。

まずは駐車場の保有力である。タイムズカーシェアを運用しているパーク24は駐車場の約80%を持っている。そこで、タイムズとしては自信が持っている圧倒的な量の駐車場のスペースを活用している。つまり、保有している駐車場のスペースの一部をカーシェア用として解放している。そのため、他社に比べて多くのところにタイムズカーシェアの車を置くことができる。そのため、県にかかわらず多くの地域にカーシェアを置くことができ、他社に比べていろいろなところで使える。タイムズは他社に比べ、カーシェア市場に参入するのは遅かったが、この駐車場の優位性を生かすことで、あっという間に他社に大きく差をつけることができた。

私自身も使ってみて、まず印象的には非常に便利であるということだ。特に駐車場の地価が高い都心部に住んでいる人にとってはとても便利なものであると思える。地価が高い都心部にとって、カーシェアがあることによって、車を所有していなくても日帰りの旅行程度までは十分にカバーできる。

また、車をあまり運転した経験がない学生やペーパードライバーも免責加入が可能である。ちなみに、レンタカーだと1年以上の運転経験や20歳以上などの年齢制限が存在している。こういう点でも、カーシェアのレンタカーに対する使いやすさがあるのではないかと思える。

一方で問題点もある。まずは車の汚さである。レンタカーは返却後、係りの者が返された車を掃除したりし、整備する。しかしカーシェアの場合は、駐車場に係りの者がいるわけではないので、返却された車はそのまま整備されることなく、次の人に貸される。そのため、使っている人が汚く扱ったとしても、そのあと整備する人がいないので汚い車のまま次の人が利用するということがある。こういう問題点があるので、タイムズは時々整備し、また返却時にきれい度アンケートという形で調査をしているが、レンタカーに比べ不十分ではある。また、返却時、ガソリンを満タンにして返さないといけないレンタカーと異なり、カーシェアは満タンにして返す必要はない。そのため、ガソリンを補給しないまま返さないというケースもある。私自身も、借りた時にエンプティーだったという時があった。タイムズはガソリンを補給するとポイントが付くという形で、ガソリンの補給を進めているが、そこまで広がっていないというのが現状だ。

ここまでをまとめてみると以下のようになるのではないだろうか。カーシェアの場合、車があるところつまりは駐車場を持っているところが圧倒的に強いと考えられる。これは民泊にも言えることではないだろうか。つまり、車を所有しているある個人がカーシェアのサービスを行うにしてもある程度の土地が必要になってしまう。そうすると個人がカーシェアに進出するのは難しい。また、寡占市場になっているカーシェアの現状を見ると、「みんなが使っている」「どこでも使える」「安いか」というの見ていると思われる。価格は主要5社間であまり変わりない。これはおそらく、無駄なもの(人件費や整備費)がどこもあまり変わらないからではないだろうか。だとすると、結局「みんなが使っている」「どこでも使える」というのを人々は求めているのではないだろうか。そうすると、結局は一番大きい会社が選ばれやすくなってしまう。私はこの論理は民泊にも当てはまると思う。結局部屋を借りたりするときに思うことは「本当に信用できるか」「清潔感はあるのか」ということである。なおかつ闇民泊の件が注目され多くの人が知るようになった今、民泊に対して「安さ」だけでなく「信頼」も求められているのではないだろうか。このことを踏まえて政策提言を行いたいと思う。

そこで政策提言は、民泊は業者による許可制にし、資産1億以下の民泊業者を認めないということである。そして当面は業者が部屋や空き家を借り、それを整備し業者名義で貸し出すようにする。また、民泊市場が一定程度広がって行ったときに、条件を徐々に緩和し最終的には一般の方にも開かれたものにしていく。ちなみに1億は300室程度あるホテルと同じくらいの資本金である。そのため民泊業者としてある程度の数の供給ができ、しっかりと責任をはっきりさせ、また外国の方にもきちんと対応できるほどの力はあるだろうと思える。

また、今回日程の件での改正は行わなくてよいと考えた。理由としては衛生的には掃除が必要だが、シェアリングエコノミーである以上、客が帰るたびにすぐ掃除に向かうというのは難しいと思える。そのため、ある程度の間隔(休みの日)が必要であると考えた。急速に民泊ビジネスを普及させるのではなく、「民泊もある程度安心できる宿泊施設です」ということをまずは認識してもらうことを優先した。

先述したように今回の提言で一番重要なのは安心感を与えられる民泊ができるかということである。民泊を含め、カーシェアなどのシェアリングエコノミーは年々急速に広がりを見せている。カーシェアを見ればわかるように、結局は駐車場を多く持っているタイムズの寡占市場になっている。シェアリングエコノミーにとって、重要なのは値段と安心感、そしてどこでも使えるかということである。この中で、値段はあまり考えないことにした。理由としてはホテルよりも人件費やメンテナンス費がかからないことは当然で、ゆえにホテルより安くなるというのは当然であるからである。現にカーシェア大手三社において値段の差はあまりない。

そして、どこでもある、安心感があるというのを満たすにはある程度の大手ではないと満たすのは難しいと思う。カーシェアが示すように、ある程度のもともとの資産(お金だけでなく、家や土地も含む)がないとなかなかサービス(どこでもある)を広げていくのは難しい。だからこそこの政策提言である。この政策提言を行うことで、一般の方にも広く開放されるよりも、衛生面などにおいて安定的なサービスが行われることができるようになる。また、ある程度監督する必要になる業者が特定されるので、国土交通省や自治体も監視・観察がしやすくなり、さらに民泊に対する不安の軽減や闇民泊(責任者が不明)の抑止になるのではないだろうか。そして人々の不安がなくなり、闇民泊(責任者が不明)の問題も解決につながり結果的に「安いし、安全だから民泊を使おう」となるのではないだろうか。また、サービスが広がっていくうちにさらに多くの人々に認識され、やがてさらに安心感が広がっていくのではないかと考える。そして民泊が広がることで、今問題になっているホテル不足の問題の解決につながり、価格は下がっていくのではないだろうか。

ただここである指摘があると思える。民泊はそもそも余っている家や空き室を貸すものであって、一般の人にこの政策では広げることができないのではという指摘がある。ただ、私が一番民泊における問題はあくまで責任所在の問題であり、広がりよりもまずは民泊に対する余計な不安を取り除くことを優先すべきであると考えた。さらに、今民泊を使っているのは外国の方が多い。このような現状であると一般の方が外国の方々に対応がきちんとできるのかといわれると疑問である。仮に現法律で認可が出たとしても、外国の方と近隣住民のトラブルが起きた場合、一般の方がこれに対応できるだろうか。そう考えると将来的に一般の方々がこの事業に参加できるように、カーシェアのタイムズのように業者によって管理してもらうことである程度の見本を見せ、まずは多くの方に民泊の良さを伝えるほうが大事なのではないだろうか。また一般の方が、業者に空き室などの民泊利用に関する契約を結ぶことで、多くの人が安定的な収益に安心して、多くの方が業者に貸すようになり、結果的に民泊を広げることができるのではないだろうか。また、業者の名義で貸したほうが結果的に多くの方が安心して利用できるようになり、最初から大きく緩和して問題が多発するより、民泊がより広がるのではないだろうか。そして、市場としてある程度大きくなったときに規制緩和することによって、独自性が多く出るようになり、さらに民泊が広がっていくのではないだろうか。そして、民泊が広がることで、ホテルの部屋数が増え、ホテルの価格の値段は下がっていくのではないだろうか。

Last Update:2018/2/24

© 2015 Keisuke Inoue. All rights reserved.