その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

私がアメリカンフットボールという危険度の高いコンタクトスポーツを行い、怪我が多く、膝や頸椎、腰椎などに完治しない怪我も追ってしまっている。

NFL(National Football League)において、脳震盪などが原因とされる後遺症による訴訟問題が大きくなっていることに興味を持った。

日本では、学生スポーツが盛んだが、危険な事故も多く生じており、時には死者も出してしまっている。

スポーツ障害とは、スポーツによって発生する怪我などのことで、中には命にかかわるものや後遺症が残るものも少なからず存在している。

よく発生するスポーツ傷害などでは、いわゆる捻挫などがあるが、大きいものでは、骨折や靱帯の断裂などさまざまなものがある。

それに加えて、脊髄損傷、脳震盪や熱中症なども含まれ、それらは、場合によっては、命にかかわる場合がある。たとえ命には関わらずとも、後遺症が残ることもしばしばある。

こういったスポーツによって身体に及ぼされる障害がスポーツ傷害である。

現状、このスポーツ傷害によって、多くの人が後遺症が残るような大怪我を負ったり、最悪の場合では、命を落とす人までいるなど大きな問題となっている。

次章からは、そのスポーツ障害のなかから、脳震盪のような頭部外傷をはじめとした、学生スポーツにおいて起こりうる、より危険性の高いものについて日本の学生スポーツにおける中心の部活動の際の対策を考えたいと思う。

日本国内におけるスポーツ障害としては、熱中症や脳震盪などといった、命にかかわるスポーツ障害に関する事故が学生スポーツの現場で起きており、問題となっている。

その一例として福岡市で起きた市立中学の柔道部での事故がある。

事故を報道する日本経済新聞2015年5月29日の西部朝刊に拠れば、

福岡市教育委員会は28日、市立中学校で1年の女子生徒(13)が柔道部の練習中に技をかけられて転倒し、入院先の病院で死亡したと発表した。市教委によると22日午後6時45分ごろ、2年の女子生徒(14)に大外刈りをかけられて転倒、頭と首を強く打ち、意識不明となり救急搬送された。病院で治療を受けていたが、27日午前死亡した。

他にも、日本での脳震盪に対する認識の低さが明るみになった事故があった。事故を報道する日本経済新聞2014年11月10日の夕刊に拠れば、

フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ第3戦、中国杯の男子フリーの直前練習で中国選手と激突し、頭部などを負傷しながら2位に入ったソチ冬季五輪金メダリスト、羽生結弦選手(19)が9日、日本で精密検査を受けるため上海から成田空港に帰国した。 羽生選手は車いすに乗ってマスク姿で現れ、取材対応はせずに東京都内の病院に向かった。関係者によると、検査結果は10日にも発表される。本人はGPシリーズ第6戦のNHK杯(28〜30日・大阪なみはやドーム)に出場する意向を示している。羽生選手は上海のホテルを出る際も車いすで現れ、足元がふらつくなか、介添えを得ながら車に乗り込んだ。

日本のスポーツの現状において、こういったスポーツ傷害に対する知識の不足は、目に余るものである。羽生選手の例について考えると、羽生選手は頭部から氷上に落下しており、その上、立ち上がった直後はふらついている状態だった。そのような状況で羽生選手は精密検査を行うこともなく、午後の本番に出場してしまった。日本ラグビー協会が定める規定では、「脳震盪の症状が確認された場合、医師のもとで精密検査を受けられない場合は、最低でも2週間、検査を受けられたとしても、最低でも丸一日は絶対安静にするべきである。」とされている。これを無視し、もう一度頭部にダメージを受けてしまった場合、セカンドインパクトシンドロームという状態を引き起こし、致死率は50%を超えるという。このことから考えるに、羽生選手の行為は専門的な知識を持つものからみればとても危険なものである。この場合問題視するべきだと考えるのは、羽生選手のようなトップレベルの選手にも、医師が大会への帯同がなく、周囲も出場を止めなかったこと、このことを、マスコミが美談としてまつりあげていたことが言える。これは脳震盪に対する知識が日本のスポーツ界において普及していないことが原因だと考えられる。

日本のスポーツ傷害に対する関心の低さは、全体としてみれば先に述べた通り、とても低いものであるが、ラグビーやアメフトというようなコンタクトスポーツを行う人々の中では、研究や対策が進められている。ラグビー協会では、先述した脳震盪の規定のように細かな頭部外傷に対する規定が明確な規定とされており、スポーツ傷害の対策を着実に進めている。

また、協会単位での活動ではないが、柔道事故被害の保護者による会は、予防や対応についての活動を行っている。現在、明確な規定が行われているラグビーやアメフトでの事故は少なく、日本の学生スポーツにおける事故が一番多いのは柔道である。柔道業界には、まだ、頭部外傷に対する知識の不足がみられ、精神論的な指導によっていまだ事故が起きてしまっている。

現在、公式ホームページ等での頭部外傷、熱中症に関する対策マニュアルなどを発表しているのは、日本アメリカンフットボール協会、日本ラグビーフットボール協会、日本柔道協会などであり、競技人口の多いメジャースポーツでは、行っていないところも多かった。日本サッカー協会では、熱中症に関してのみマニュアルを配布しているが、頭部外傷に関してはなかった。また、日本野球協会や、日本バスケットボール協会、コンタクトの多いアイスホッケーの日本アイスホッケー協会では、そういった活動の報告はなかった。熱中症はもちろんのこと、羽生選手の例にみられるように、コンタクトスポーツ以外でも頭部外傷が発生する可能性はあり、その危険度は高い。そのために対策としてのマニュアルは必須ではないだろうかと考える。こういったマニュアルに関しては、医学協会や、サポーターなどを販売しているスポーツ用品メーカーなどからもマニュアルの公開がされてあり、簡単な導入が見込めるはずなのである。特に日本ラグビーフットボール協会のHPに掲載されている脳震盪への対処法や各種怪我の対処などのマニュアルは、必要な事項が細かく記載されており、ラグビーフットボール協会の安全面の配慮の高さが見て取れる上、他の協会もこれをを模倣することで、簡単に導入できるレベルである。

こうしたことからわかる問題として、日本のスポーツ界には、各スポーツ間における横のつながりが極めて低いことが感じられる。というのも、日本において、様々なスポーツを大学レベルまで掛け持つことはほとんどなく、一つのスポーツに絞って専念するため、他のスポーツに触れる機会がなく、各スポーツ協会も閉鎖的なものになってしまっているのである。そのため、各スポーツ協会ごとに対応に大きな差が生まれてしまっているのではないだろうか。

アメリカにおいては、プロスポーツにおけるスポーツ障害の後遺症が問題とされている。アメリカで一番の人気を誇るスポーツであるアメリカンフットボールは、コンタクトスポーツであるため大きなスポーツ障害が発生しやすい。

その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

こういった規模の訴訟が起きている今、NFLはコンタクトに関するルールの改正などを行い対策に追われている。

これを機に、NFLは、脳震盪や脊髄損傷など引退後にも日常生活に支障をきたすようなスポーツ傷害の対策を講じている。

こういった怪我は、特に、タックルを受ける際もしくはタックルをする際に多く発生するため、もともと規定されていた危険なタックルによる反則をより厳しくとるようにした。また、2014年シーズンからリーグ規定によって試合中に脳震盪の疑いが見られた選手は検査行い医師の許可が下りない限り試合への復帰を認めないよう定めた。また、NFLが指揮を執って脳震盪に関する大々的な研究なども行われている。

また、アメリカの政府が主導し、脳震盪サミットというものが開催されている。脳震盪サミットとは、NFL(National Football Foundation)アメリカンフットボール協会,NCAA(National College Athletic Association)大学スポーツ協会,NATA(National Athletic Trainer`s Association)アスレチックトレーナー協会などが参加し、脳震盪についての対策について議論するサミットである。このサミットにはオバマ大統領も参加し、演説を行うなど、アメリカのスポーツ界での注目度は非常に高い。2015年の脳震盪サミットでは、脳震盪の対策には、専門的な知識を持つアスレチックトレーナーなどを高校レベルから、現場に配置するべきとしている。

2017年の調査では、死後提供されたNFL選手の脳の99パーセントが慢性外傷性脳症であったことが発表された。調査対象として提供された検体がCTEの症状を示していた選手の遺族によるものが多かったため、対象が偏っていた可能性も高いが、関係性も無視でいないだろう。また、検体となった選手の多くは、1950〜1990年代の選手が多く、アメリカでも根性論や精神論によって、現代では考えられないような危険なプレーをしていたことが考えられる。これにより、指導内容の更新や医学知識の更新も必要であることがうかがえる。

アメリカにおいて、これだけ大きな規模で脳震盪についての議論がなされているのは、アメリカンフットボールの人気と訴訟の規模の大きさからくるものだけではないだろう。アメリカにおける大学スポーツでは、シーズンスポーツとして、それぞれピークになる季節が違うスポーツを2つか3つほど掛け持ちしており、他のスポーツとの関わりが大きく、脳震盪サミットでもアメリカンフットボール以外のスポーツも参加している。こうした他のスポーツ協会から得る情報というものは、スポーツ医学のにおいては大きなものなのではないだろうか。

日本におけるスポーツは、伝統として学生スポーツは各学校の部活動として行うことが多い。

この時に問題とされるのは、クラブチームなどで活動を行う場合と違い、中学、高校レベルの部活動ではなかなかトレーナーやチームドクターといった専門の知識を持った専属の選手をケアを行う人間がいないことである。

これによって、知識の乏しい選手や顧問のみで行われる部活動は、危険が大きいになる可能性が高い。

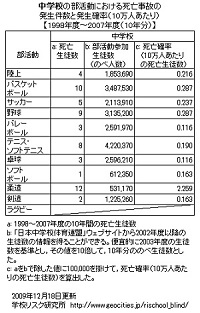

左の表は全国柔道事故被害者の会が公開している日本の中学生の部活動における死亡事故の件数である。先述した、福岡市の事故のように、日本ではこういった、柔道における事故が他の部活動に比べて多いのがわかるだろう。頭部付近でのコンタクトが多い、ラグビーやアメリカンフットボールに比べても多いのは、どうしてなのだろうか。これは、ラグビー協会やアメリカンフットボール協会がアメリカなどにならって頭部外傷などに対する明確な規定を行ってるのに対して、柔道業界では、そういった対応が遅れているからではないかと考えられる。

左の表は全国柔道事故被害者の会が公開している日本の中学生の部活動における死亡事故の件数である。先述した、福岡市の事故のように、日本ではこういった、柔道における事故が他の部活動に比べて多いのがわかるだろう。頭部付近でのコンタクトが多い、ラグビーやアメリカンフットボールに比べても多いのは、どうしてなのだろうか。これは、ラグビー協会やアメリカンフットボール協会がアメリカなどにならって頭部外傷などに対する明確な規定を行ってるのに対して、柔道業界では、そういった対応が遅れているからではないかと考えられる。

こうした事態の改善のためには、アメリカの脳震盪サミットで論じられていたように、チームドクターをそれぞれに配属するのが一番早い方法ではあるが、人材不足や資金面による問題によって、それが難しいのが現状である。

現在、日本において、スポーツドクターの資格を持っている人間の数は、5512人となっている。このうち高校の専属のスポーツドクターになるのはごく一部でほとんどはプロのチームドクターなどである。これから考えるに圧倒的に数が足りていないのである。特に公立中学や公立高校などにはほとんどおらず、こういった状況から考えるに現状のような各スポーツ団体ごとの対応でなく、全国の教育機関として、体育教師などに義務的に専門的知識を身に着けさせることで、事故の軽減を図るなどを考えていきたい。

他にも、羽生選手の事故の報道からみられるように、スポーツ選手の怪我をしながらも頑張る姿を美徳とするような姿勢や、日本の学生スポーツに多く見られるような精神論的指導による事故を減らしていくことも考えていかなければならない。これは脳震盪サミットでオバマ大統領やNFLのロジャー・グッデル コミッショナーも強く論じており、アメリカンフットボールにおけるハードヒットを信条とするような「ウォーリアーズ・スピリッツ」の風潮はなくしていくべきとしている。

こういった環境改善策として、指導者だけでなく、実際に競技を行う選手や、その保護者に対する知識の普及も考えるべきである。特に選手の保護者は、学生である選手の管理において、一番の効力を持っているのではないかと考えれる。保護者の関心を向けるためには、現在、一部で選手や指導者に向けて行われているセミナーなどをさらに保護者に向けても開催すること、保護者に向けたパンフレットもしくは、学校へ提出する入部届に付属して、競技に関する危険性の説明、ガイドラインなどを配布し、学生の競技参加に対する同意の署名などの提出を求めることなどができる。入部届提出の際に保護者に競技に伴う危険性を知ってもらうことは重要だと考えられる。しかしながら、これを行ってしまうと、アメリカンフットボールやラグビーのようなコンタクトスポーツの普及の障害となる可能性があるのが難点である。

ここでは、先行研究としてまず、横浜市立大学の南部さおり氏の『部活動の安全指導‐先生方に心がけて頂きたいこと‐』をあげてみたいと思う。これは、論文ではなく、名古屋市教育委員会主催で2014年9月17日に開催された「武道における安全指導研修会」において配布された資料である。これには、部活動においての事故に対する注意や、生徒を指導する際の注意事項や、考え方、様々な怪我の発生原因などについて、記されている。ここには、部活動において、生徒を指導する際にはそれぞれの生徒に対して、個々にあった対応、個々の技能や体格に合った指導を行うこと、新入部員などの入ってくる時期などのより注意すべき時期や、怪我の年齢別の特徴なども記されており、そのままマニュアルとしても使用可能になっている。また、ここには、実際にあった事故の実例とその状況から判決まで記されている。

アスレチックトレーナーとは、競技者の健康管理、傷害予防スポーツ外傷・障害の応急処置、アスレチックリハビリテーション及びトレーニング、コンディショニング等にあたる

現在、日本体育協会公認のアスレチックトレーナーは、平成27年10月1日の時点で、2623人である。この数では、到底日本の中学校、高校すべてに配属することはできない。日本におけるアスレチックトレーナーは、まだ知名度も低く、志す人も少ないため、数を確保できていない現状である。また、アスレチックトレーナーの資格のみでは、働き口が少ないのが現状であるのもその原因であると考えられる。実際、日本の高校で部活単位での契約でなく、学校専任のアスレチックトレーナーの用例はほとんどなく、雇用されていても、アスレチックトレーナーの資格だけでなく、英語教師の資格も所持した方が専任の教師という形で雇用されており、なかなか他の実現は厳しいように感じられる。 しかしながら、部活単位での契約は、コンタクトスポーツを中心にみられ、推進できる可能性があるのではないかと考えられる。そのためにも、日本体育協会と全国高校体育連盟が協力して、新たな雇用形態や契約を作る必要がある。そのための架け橋となるのが、次章で紹介する文部科学省スポーツ庁であるべきではないかと私は考える。

先述のアスレチックトレーナーの普及は、最も理想的であり、現にスポーツ医学の先進国であるアメリカでは、それを目指す結論が出ているが、現状日本においては、逼迫した学生スポーツの危険な現状から考えるに現実味のない案であることは、否めない。それに従い、現実に実現可能と考えられる施策としては、スポーツドクターや脳外科医、整形外科医といった専門知識を有した医師と協会単位での協力体制を築くことである。各スポーツの危険度に沿って定めた期間にしたがって定期検診を行うことや、試合会場や長期期間の遠征への帯同などの義務化をおこなう、そのためには各スポーツ協会を挙げてのシステム作り必要である。個々の部活動による個別の契約ではなく、スポーツに詳しい整形外科医などを紹介できるようなネットワークをスポーツ協会が作り上げていく必要がある。

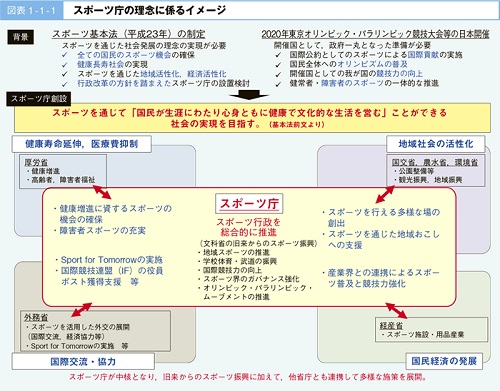

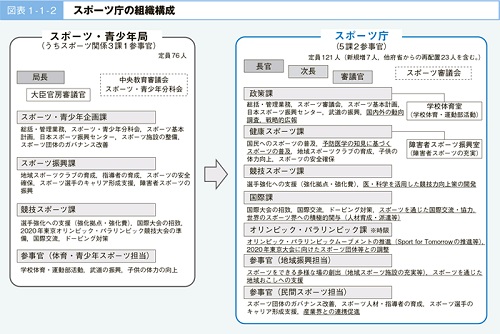

文部科学省スポーツ庁とは、平成23年スポーツ基本法制定や2020年東京オリンピック開催決定を背景とし、平成26年6月に新たに設置っされた部署である。そのなかには、健康スポーツ課というものがあり、国民へのスポーツの普及、予防医学の見地に基づくスポーツの普及、子供の体力向上などを行う部署とされているが、そのなかにはスポーツの安全確保という項目もあり、これは学生スポーツにおける安全確保を目指すこの政策を行うのには、最適な部署であると考える。しかし、現状スポーツ庁の政策としては、オリンピックに向けたスポーツ振興策がほとんどで、安全確保については動きがない。スポーツ庁に求めたい働きは大きく3つある。

日本における問題として、スポーツ障害に対する関心の低さが大きいと考えられる。特に脳震盪に関しては、世間の関心の低さが著しく感じられる。むしろ、怪我を押しての出場などを美談として語る風潮が強く、安全面を度外視した報道も多い。先述の羽生選手の事故では、専門家からは、専門の医師の帯同がなかったことや、コーチ陣が出場を止めなかったことに対しての批判は出ていたものの、報道ではそういった面に触れるものは、ほとんどなかった。こういった現状の改善のためには、まず、脳震盪など危険が大きいスポーツ障害に対する認知度を上げていくしかない。その為策としては、直接関係の大きいコンタクトスポーツの選手などによる啓発CMなどがあげられるが、資金面などに問題が大きく、難しいだろう。スポーツ庁の活動としては、求めたいことの一つになると考える。また、少なくとも競技に関わる人間やその家族には、最低限認知が必要である。そのため、選手やその保護者に向けた、ガイドラインなどの作成が効果的ではないかと考えられる。

ここでは、これまで述べてきた日本の部活動における解決すべき問題点についてまとめ、政策を練るための前提としたいと思う。

これまでの章で挙げてきた問題から、解決すべき問題としてこれらを前提とし、実際の政策を考えたいと思う。

まず一つ目の指導者の質とは、部活動の顧問という、あくまで教職員であり、コーチの資格や医学知識を有さない人間による指導において、現状個人の努力にゆだねている面が大きすぎるため、安全面においても大きな差が生まれてしまっている。正しいフォームなどの指導は、選手の身体の安全に直接つながることも多いのである。

二つ目の教職員の負担も大きな問題である。一つ目でも挙げたとおり、教職員個人に対する指導における知識の取得も当然負担となるが、休日返上で部活動の引率ということも多く、部活動における教職員の拘束時間の長さは問題となる。それにより、教職員の見ていないところでの練習など指導者、責任者のいない活動などが生まれてしまっているのが現状である。

三つ目の専門家の不足である。前述のとおり、アスレチックトレーナーやスポーツドクターといった専門家は、部活動のような場面にもすべて配備するには、圧倒的に数が足りていない現状である。アメリカの脳震盪サミットの報告のとおり、専門家の配備を必要とするのであれば大きな障壁である。

四つ目の資金の不足であるが、他の問題となっている人材の育成という面指導者や専門家の育成においては、そうした機関の作成や補助金などが必要となり、莫大なコストを必要とするだろう。しかしながら、プロスポーツと違い、すべての部活動という学生スポーツに対して、そうした金額は見合わないものである。

五つ目の各スポーツ協会ごとの安全面の配慮の差というのも大きな問題である。現状、顧問に対してのセミナー開催などをおこなう主体となっている各スポーツ協会の対応に差が出てしまっている状態は、そのスポーツ全体における問題といえるものとなっている。

六つ目の世間のスポーツ障害に対する関心の低さの象徴となるのは、羽生結弦選手の事故である。美談として語りながらも危険視する意見はほとんど出なかった。

七つ目の精神論・根性論などの悪しき風習は、日本の部活動における根深い問題のひとつである。こうした非科学的な考えからもたらされる無理な練習による熱中症や怪我は、確実に減らすことのできるはずの問題である。

これらの問題を前提とし、政策を立案、提言していきたいと思う。

日本におけるスポーツ障害の防止策としては、部活動顧問、常任の保険医等への教育義務化を、まず一つ目の試案として提案したいと思う。これには、問題として挙げた専門家の不足を解決するに大きな効果がある。

まず前提として、アメリカのようなアスレチックトレーナーの普及を目指すには、まだ日本は、スポーツ医学に関して後進国であり、世間の関心が低いため、現実的ではないと考える。そのため、代案として、もともと教育機関にいる人間への教育という手法にて、専門知識を有する人間の現場配備を試みたいと思う。これに関しては、文部科学省を主体とし、全国の教育委員会にて義務化をしていく。文部科学省と専門家集団により、予防に際した専門的知識、対処のためのガイドラインなどを作成し、教員の着任時や、教員免許取得時の教育内容に追加する。この方法に関しては、知識不足による事故の軽減にはつながるが、現状で問題となっている、教職員の部活動に関する負担がさらに増加してしまう。しかし、これまでの顧問個人の努力次第というような状況にくらべれべ、個人の負担や学ぶことへのハードルが幾分か下がり、安全の確保もできる策と言えるのではないだろうか。

次に各スポーツ協会、連盟からの指導、セミナー開催の義務化である。これは、指導者の不足を解消する策である。スポーツに関しても医学知識は、日々進歩するものであり、知識の更新が必要である。また、競技ごとにも、技術的な指導が怪我の防止につながることも多い。そのため、各スポーツ協会や連盟によるセミナーの定期的開催と部活動顧問などの参加の義務化により、専門家の不足による知識不足の解消を図る。この方法に関しても、教職員の負担の増加につながり、人手不足が大きな課題である。

啓蒙活動などによる世間の関心を集めることで、世間一般に対する、スポーツ障害の認知と危険を意識させることも重要だと考える。そこで、方法としては、テレビコマーシャルなどでスポーツ選手たちによる啓蒙活動、ソーシャルネットワークサービスなどによる公告や啓蒙イベントなどを行う。特にソーシャルネットワークサービスは、部活動を行う中高生やその親世代には広く普及しつつあり、効果が期待できるのではないかと思う。

最後の試案として、部活動に入部する際や、大会参加時などに配布する保護者に向けたガイドラインとそれに対する同意書の提出義務化である。部活動に参加する日本の学生に対して一番その身を案じ、影響力を持つのはその保護者である。その保護者に対してのガイドラインと同意書の作成は、保護者に対して、少なからず子供の安全に対して危機感を持つことへつながると考えられる。ただし、保護者の介入を必要以上に招く恐れや、スポーツに対するイメージの悪化につながり、競技の普及に悪影響を及ぼす可能性がある。

Last Update:2018/2/5

© 2015 Yuta ISHIKAWA. All rights reserved.