出典:総務省ホームページ「ユニバーサルサービス制度」

私は現在、コールセンターにて通信回線の営業のアルバイトをしている。

そこで、通信業界のユニバーサルサービス制度に対して疑問を持つようになった。

詳しくは後ほど説明するが、現在のユニバーサルサービス制度とは、固定電話の維持に焦点を当てた制度である。

しかし、最近ではインターネットやSNSの普及により、固定電話を利用する人は少なくなってきた。

実際、NTTは固定電話に関して毎年1000億円以上の赤字を計上しており、採算がとれていない。

にも関わらず、固定電話のインフラ維持を、携帯電話のインフラ整備より重要視するような現行の制度の見直しが必要ではないかと感じた。

そこで、この問題に対して社会科学・政策科学の観点から考察し、政策提言へとつなげたいと思う。

「国民生活に不可欠な通信サービスである、加入電話(基本料)又は加入電話に相当する光IP電話、第一種公衆電話(総務省の基準に基づき設置される公衆電話)、緊急通報(110番、118番、119番)は、

日本全国で提供されるべきサービスとして、基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)に位置づけられています。」

(総務省ホームページより引用)

「これらの電話のユニバーサルサービスは、NTT東日本とNTT西日本(NTT東西)が、法令に基づき、日本全国であまねく提供する義務を負っており、高コスト地域を含む日本全国で提供されています。」

(総務省ホームページより引用)

このように、ユニバーサルサービス制度とは、全国民が同じ基準で電話や緊急通報を利用することができる為の制度であり、その整備義務はNTT東西に課せられている。

現在、日本では固定電話や緊急通報はユニバーサルサービスに含まれているが、一方、携帯電話やブロードバンドサービスは含まれていない。

また、携帯電話未開通地域を抱える自治体などにおいては、開通にむけた要望が強まっている。

「孤立した集落があったが、携帯電話のサービスエリア内であれば状況は変わったかもしれない。」

「人口や世帯数が少ないから整備できないということではなく、非常事態、災害のときの迂回路になる集落に携帯電話の利用を確保してもらいたい。」といった要望である。

したがって、この研究では、「携帯電話未開通地域をなくす」政策の提言を研究のゴールとして設定したい。

また、ユニバーサルサービス制度は、そのための手段の1つとして捉える。

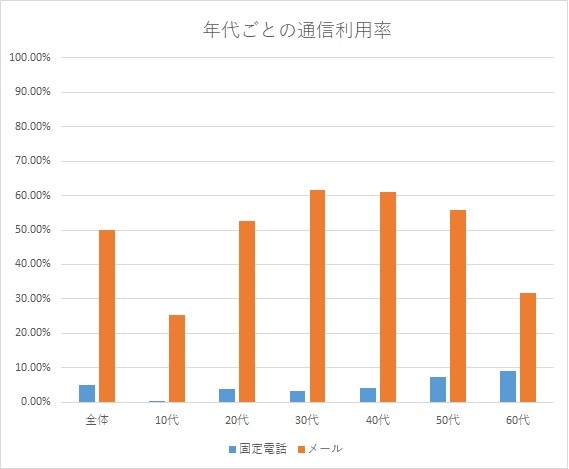

この表は、各世代のどれくらいの割合が平日に各情報通信メディアを利用しているかを表している。

各世代ともに、固定電話をほとんど利用していないことが一目瞭然である。さらに、10代に至っては0%となっている。

しかし、あまり利用していないにも関わらず多くの家庭で固定電話は契約されている。

なぜ固定電話を置いているのだろうか。

固定電話を置いている理由としては以下のようなものが挙げられる。

そこで、まずは「緊急時の固定電話の有効性」という点について考察していきたいと思う。

「震災発生時は即時性の高いラジオが評価。震災直後には双方向性を有する携帯電話・メールと、地上テレビの評価が高まる。その後はインターネットの評価が高まる。」

(総務省ホームページより引用)

「被災地でのインターネット利用は全体としては限定的であったが、震災直後から避難後にかけて、先進ユーザを中心にインターネットを活用した安否確認や地域に密着した情報収集等が行われており、有効活用した回答者の評価は高い。」

(総務省ホームページより引用)

これらは、2011年に発生した東日本大震災の際の通信サービス有効性を総務省がまとめたものである。

災害時には、輻輳(回線が混んでしまい電話等が繋がらなくなる現象)や物理的損壊によって固定電話や携帯電話を利用した通話はしばらくの間不可能になってしまう。

一方、携帯電話やPCを利用したインターネットやメール、SNSなどは輻輳の影響を受けにくいため、有効活用することができる。

したがって、災害時に固定電話は有効活用することができないのである。

この点からも、携帯電話の利用可能エリア拡大は必要であることがわかる。

では次に、「高齢者との連絡手段」という点について考察したいと思う。

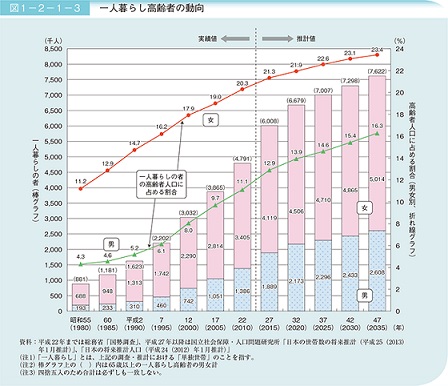

このグラフから読み取れるように、高齢者の独居化は年々進んでる。

つまり、多くの高齢者が若い世代の家族と離れて暮らしているため、何かしらの連絡手段が必要である。

では、離れて暮らす高齢者が携帯電話を所有するメリットを挙げてみたいと思う。

このように、離れている家族との連絡が容易になる点に加え、高齢者の暮らしが便利になり、不用意な外出中の事故等を防ぐことにも繋がるだろう。

したがって、高齢者の独居化が進んでいるいま、携帯電話が全国遍く使えるようになることはやはり重要なアジェンダであると言えるだろう。

ここからは、本章で述べた「緊急時における有用性」、「増加する独居高齢者に対しての必要性」の2点を根拠に、携帯電話の未開通地域ゼロに向けた政策提言を目指すこととする。

そこで、携帯電話の利用可能地域についての考察、利用可能エリア拡大における課題、その解決策(ユニバーサルサービス制度で規定するべきか否かも含め)の順で研究していきたい。

次に、前章で述べたように災害時の連絡手段としての評価が高く、また第四章で述べたように多くの独居高齢者にとって必要になる携帯電話の、現在の利用可能エリアについて考察したい。

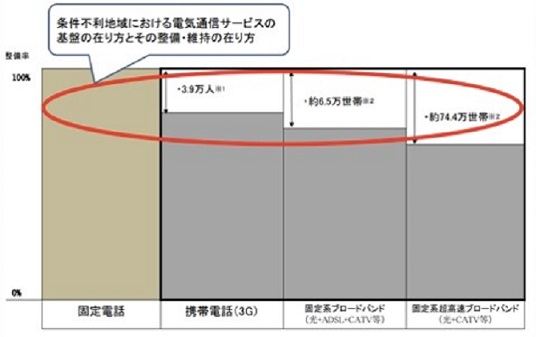

先述のように、固定電話はユニバーサルサービス制度に含まれてるため、日本全国どこでも利用できるように整備されている。

一方、携帯電話は現行のユニバーサルサービス制度には含まれていないため、島嶼部や山間部では利用できない地域がある。

現在、日本で携帯電話を利用できない地域で暮らしている人は約4万人であり、集落にすると3240か所にもなると言われている。

やはり、資金面での課題が大きい。

これらの地域をカバーするには、1000億円を下回らない費用が必要になると言われている。

携帯電話キャリアの1つであるNTTドコモも

「現状の制度を維持しながら「あまねく全国での提供」を確保することは難しい。」との見解を示している。

携帯電話の利用整備をするにあたって、以上の二つの選択肢が考えられる。

携帯電話サービスをユニバーサルサービス制度に含めれば、解決できそうだが、そうはいかない。

制度に含めるか否かについては、現在も意見が分かれている。

〜コストの在り方等と併せて検討すべき〜

〜ユニバーサルサービス制度以外の方法で進めるべき〜

このように、仮に携帯電話をユニバーサルサービス制度に含める場合、基金のユーザー負担が妥当か否か、また、そもそも携帯電話がユニバーサルサービスとして妥当か否かなどといった議論が必要になる。

ここでは、携帯電話の基地局設置にどのような人々が関わっており、どのような役割を担っているかを整理したい。

主に、参加者はこのように分けることができる。

では、どのようにして整備されてきたのだろうか。

まず、人口密度が高い地域・観光地などは、携帯事業者が自主的に整備した。これは、携帯電話の利用が見込め、採算がとれるからだろう。また、過疎地や辺地に関しては、採算性の問題があるため、国に補助金による補助事業の形態で進められてきた。

しかし、小さい集落やトンネル等では未だに整備がされていない。

では、なぜ未整備地域がなくならないのだろうか。大きく分けて2つの理由が考えられる。

①採算性の問題

②補助金の限界

である。①に関しては、先述のように過疎地域では携帯電話の利用が見込めないため、基地局ごとの採算が合わなくなってしまう。それに加えて、そのような場所は、山奥などの地理的特性があるため、普通の地域よりも高額なコストがかかってしまうのである。

これに対して、国からの補助金によって整備をしてきたが、国庫も無限にあるわけではない。

未整備地域をカバーするためのコストに関しては現在も不透明であり、1000億円を下回らない費用が必要になるとも言われている。

では、問題点を挙げたところで、どのような解決策があるだろうか。

ここでは、2つの解決策について考察していきたい。

①他事業者との協力

②需要の創出

の2つである。

平成26年度行政刷新会議では、国の支出を抑えるための事業仕分けが行われた。メディアでも取り上げられたので、記憶に新しい方も多いだろう。

この際、携帯電話の開通事業に関しても、国庫による補助の削減を命じられた。

そこで、携帯事業者は、鉄道トンネル内における整備費用の負担を鉄道事業者にも求めた。

この場合、携帯事業者にとっては整備費用の負担が抑えられ、一方、鉄道事業者にとっても、利用者の利便性向上につながるため、win-winの関係ができていると言えるだろう。

私は、このような形で、携帯事業者のコスト負担を下げることができれば、基地局整備も可能になると考えた。

では、この事例のように、win-winの関係となる事業者とはどのようなものがあるだろうか。

現在、収益が見込めないため整備ができない、というのが携帯事業者の主張である。

では、携帯電話の利用が住民にとって不可欠となるサービスがあれば、収益性の改善にもつながるだろう。

また、そのようなサービスを利用できていない地域の為に事業者が整備をすれば、携帯事業者が社会貢献として評価されることも考えられ、携帯事業者による整備のインセンティブとなるだろう。

では、どのようなサービスがあるだろう。

ここでは、緊急通報メールを例に挙げたいと思う。

緊急通報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、特別警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアの電話に一斉にお知らせするサービスである。(auホームページより引用)

現在、このサービスはdocomo、au、softbankの3社ともに行っているが、このサービスを導入している自治体のユーザーのみが対象となっている。

導入した例として、埼玉県飯能市がある。

導入前は、防災無線などの音声伝達を利用しており、気象条件の影響を受けたり、聞き取れない場合もあったという。

しかし、導入後は、回線混雑の影響を受けずに遠くの住民まで情報を届けることが可能となり、また、初期費用・運用費用ともに安価だったという。

このように、災害時の情報伝達は、命に関わる問題であり、住民からのニーズがあることは間違いないだろう。

つまり、携帯電話事業者が自ら整備するインセンティブにも繋がるだろう。

さらに言えば、これらのサービスが普及すれば、携帯電話が利用できない人々にとっての不平等感が生まれ、携帯電話事業者にとっても、整備することに対して義務感が生まれるかもしれない。

すなわち、携帯電話をユニバーサルサービス制度に追加する以外の方法でエリア拡大を図る場合、上記のような方法で費用を賄う、もしくは事業者のインセンティブを創出することが必要になる。

では、そもそも、固定電話がどのようにしてユニバーサルサービス制度のもと、維持が義務化されるようになったかを見ていこうと思う。

1985年

電電公社が担っていた通信サービスが民営化され、NTT東西が設立される。

「国民生活に不可欠な」電話のあまねく安定的な供給の責務がNTTに課されることになる。

1996年

NTTの経営努力のみでは、「あまねく」提供ができなくなるおそれがあるという理由から、新たな制度の必要性が議論され始める。

2002年

固定電話の維持のための基金設立を目的とし、ユニバーサルサービス制度が導入される。

また、1985年の民営化をきっかけとして、「日本電信電話株式会社等に関する法律」が制定されたため、その内容を一部見てみたいと思う。

NTTの責務を規定している第3条では、このように述べられている。

「会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な供給の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。」

このように、NTTの経営努力のみでは、適正な経営状態で、国民生活に不可欠な固定電話を維持することが困難であると判断されたために、ユニバーサルサービス制度という制度が生まれたものと考えることができる。

では、今回考察している携帯電話の場合はどうだろうか。

では、そもそも「ユニバーサルサービス」という言葉はそもそもどのような概念として用いられてきたのだろうか。

現在日本では、通信サービスのほかに、電気・水道・ガス・郵便・医療保険などが対象になっており、これらに共通しているのは、「社会全体で均一に維持され、誰もが等しく受益できるべき公共的なサービス」であるという点である。

つまり、生活に不可欠なサービスの公平な利用を担保するための制度・考え方であるということができる。

また、ユニバーサルサービスという考え方の中の「公平性」は、大きく分けて4つの観点に分類することができる。「地理的公平性」、「技術的公平性」、「社会的公平性」、「経済的公平性」の4つである。

つまり、生活に不可欠なサービスが、「地域に左右されず」、「同じ技術水準で」、「身分を問わず」、「誰にでも利用可能な料金で」利用されるべきことをユニバーサルサービスとして規定しているのである。

したがって、ユニバーサルサービス制度に携帯電話を追加することによって、「生活に不可欠である」携帯電話の利用における「地理的公平性」や「技術的公平性」が確保されることになると考えられる。

なお、未開通地域をなくすにあたり、本論文のように制度・政策を通してではなく、衛星を用いた方法などのハード面からの解決策も考え得るが、今回は、政策科学研究ということもあり、そのような解決策は除外することとした。