東京都のごみ処理問題

-名古屋市のごみ処理成功事例からー

社会科学部

政策科学ゼミナール4年

片矢 有紀

研究動機

筆者自身が愛知県名古屋市出身であり、小学生の時にごみの処分場不足を解消することを目的とした名古屋市のごみ処理革命(後述)に、一市民として参加した。その「革命」の結果、名古屋市は、市民の意識改革と行政の収集方法の見直しなど、多方面からの取り組みにより短期間での大幅な埋立量の削減に成功し、ごみの排出量自体も減少した。

私自身、高校卒業後、上京するまで名古屋市の厳しいごみ分別や環境への意識が常識だと思っていたが、東京都ではごみの収集の在り方(例えば「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」という捨てる側のさじ加減に依拠してしまう表記のごみ箱を目にしたことや半透明の袋なら何に入れても出すことが可能である点)に疑問を持つ事が多かった。

そして、東京都のごみ問題について調べていくと、かつての名古屋市と同じ危機に瀕している事(現行の埋立地が最終処分場でありその後の目処がたっていない)を知り、名古屋市をモデルケースとした政策の提言が可能ではないかと思った。また、日本の首都たる東京が、かつてのバブル期の大量生産・大量消費の思想を背負うごみ処理ではなく、現代に対応したごみ対策を行っていくことは、他の地域、他の国に指針を示す事になり、環境大国として世界に発信する意味でも非常に重要な問題になっていくのではないか。その文脈で、東京都におけるごみ処理の在り方を模索していきたい。

章立て

- 第一章 東京都のごみ埋立地問題

- 第二章 名古屋市のごみ処理革命

- 第三章 東京都の現行のごみ事情

- 第四章 参加者の定義とゴールの設定

- 第五章 応用可能な具体的政策

- 第六章 政策提言

第一章 東京都のごみ埋立地問題

まず東京都23区のごみは、収集・運搬された後、中間処理を施し埋立地に送られる。この埋立地というのは、現在使用されている中央防波堤外側埋立地新海面処分場であるが、この地での埋立が終了した後の新たな候補地は見つかっておらず、延命化が鍵となっている。今後の埋立地不足に対し明確な解決策がないというのが最も大きな問題である。

具体的には、中央防波堤外側埋立地新海面処分場には、1日およそ三千九百トンのごみが埋め立てられており、東京都環境局による試算では、この地の寿命は50年程度とされる。50年という期間はまだ十分猶予があるように思えるかもしれないが、ごみ処理において一朝一夕の対策は有用でなく、また、仮に処分場が満杯になり他の都道府県や自治体等に場所を借りようとしても、東京都の排出するおよそ日本全体の10分の1のごみを受け入れ可能な地を模索するというのは、非常に困難である。そのため早期から今後のごみ処理の先駆けとなるような施策を行っていく必要がある。

後述する名古屋市のごみ処理革命の立役者でもある、前名古屋市長の松原武久氏は、著書の中で、「名古屋は大規模な処分場を造ることを前提に、ごみを減らすという施策をしてきていない。未だに大量生産、大量消費、大量廃棄という非常に古い形のごみ施策をしている。(松原,2001:58)」という批判を受けた事を記している。これは東京にも当てはまる批判である。東京都は広大なごみ処理値と性能の良いごみ焼却場に依存し、目新しい対策を打ち立てず、現在のお台場を埋め立て中央防波堤に移行したように、処分場がなくなった際には、新たな処分場をやむを得ず使用する’セカンドベスト’の対策をとりつづけるしかないのが現状である。埋立処分場の残余年数という、都民や事業者の意識次第の流動性の高い試算に安心する前に、いま出来る施策を行う必要がある。

第二章 名古屋市のごみ処理革命

筆者自身も参加した名古屋市民のごみ革命について説明したい。

名古屋市のごみ埋立地問題が表面化したのは1990年代の事である。1997年、名古屋市は、岐阜県多治見市の愛岐処分場という埋立施設を、所在地である多治見市と共同利用していた。しかし、この処分場の使用可能年数は、当時、残りわずか3年半となった為、名古屋市は、新たな処理場の建設を余儀なくされた。同時に、他の自治体へ場所の提供を求めたものの、その莫大な量から受け入れを歓迎するところはなかった。

そこで新たな埋立地建設場として候補としてあがったのが、名古屋市熱田区にある藤前干潟である。ここで注意したいのは、名古屋市は処分場の寿命の直前でここに白羽の矢を立てた訳ではないということだ。1997年の地点で、藤前干潟への埋立地建設構想は約17年間練られてきた計画であった。しかし17年という歳月の中で、世の趨勢は変化し、1997年時に藤前干潟は、日本最大のシギ・チドリ等の渡り鳥の経由地として市民や愛鳥家に親しまれるようになっていた。

当該干潟を埋め立てる事に対し、名古屋市民だけでなく、渡り鳥の保護団体や環境保全団体をはじめとして、日本中から大きな反対運動が起こった。署名運動の広がりもあり、その結果、名古屋市は藤前干潟への埋立地建設を断念せざるをえなくなった。また、これを契機として藤前干潟は水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約にも登録され、その環境は保全される事となった。

出所:藤前干潟HPより

ここで名古屋市は、ごみ問題について大きな方向変換を行った。藤前干潟の代わりとなる新たな埋立地を造るのではなく、ごみの減量化を意図した施策を行う、というものである。埋立地が満杯となったから新たな埋立地を建設するという古い形の対策は、行政が主体となって行えばよいが、ごみの量自体の減量化には市民の協力が不可欠である。

そこで始まったのが、松原前市長が提唱した名古屋市民のごみ革命(ごみ処理第作戦)である。松原氏は、埋立地の増設を次善の策、’セカンドベスト’であったとし、名古屋市は「ごみ非常事態宣言」を発することで当該問題へ対する大きな転換を図った。このソフト施策を重視する市民と行政の二方向からの改革により環境都市としてごみの排出量の大幅な削減に成功し、現在でもいくつかの処分場の延命措置と並行しながら日々ごみ処理への努力を続けている。

まず、具体的な行政から市民へのアプローチを4つあげたい。

- ごみの16分別(ごみの種類を細やかに分別する事により燃焼など処分段階を最小限のコスト・エネルギー・埋立量に抑制出来る。)

- 指定ごみ袋の制度化(家庭用のごみ袋を有料化し自らの住んでいる地域にのみ出す仕組みを作る事で、市民一人一人がごみを出す事に自覚と責任を持つようになった)

- 事業系ごみの有料化(事業系ごみは当初第三セクター形式で民間の処理施設も併用して使用していたがこれは途中で頓挫し、現在は有料化し名古屋市が主な処理を請け負っている)

- 小学生など未来を担う世代を主とした意識改革(授業の一環としてごみ問題の学習を促すことで、子どもは学校内で得た知識を家庭で共有・将来は自らもごみを出すことに責任を持てるようになる。)

である。

これらの行政と市民が一体化して行ったごみ革命により、名古屋市は短期間に大幅な成果をあげた。2年間でごみの総排出量は20%減少し、埋立量は60%の削減に成功した。2015年現在も、名古屋市は市民一人当たりのごみの排出量は、全国で最小であり引き続き環境都市としての発信を精力的に行っている。

出所:名古屋市HPより

第三章 東京都の現行のごみ事情

<概要>

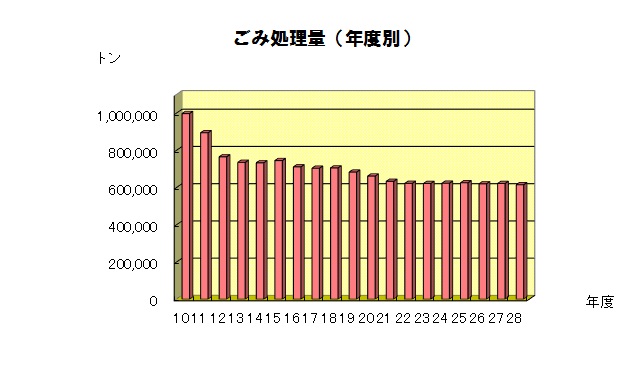

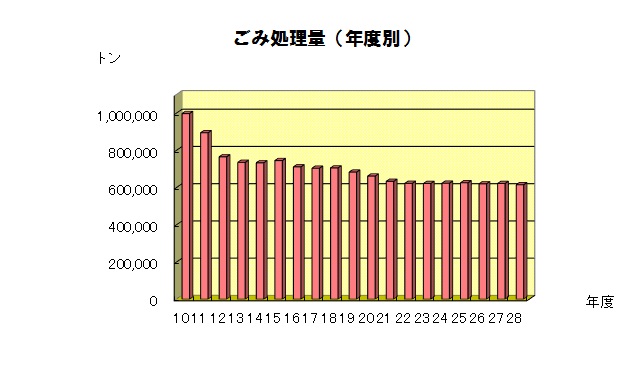

前述した通り、中央防波堤外側埋立地の寿命は限られており、新たな処分場の目処はたっていない。またその中央防波堤外側埋立地は大田区と江東区の間で帰属争いが起きており、一般に東京の「領土問題」とまで揶揄されている。これは中央防波堤の埋立終了後に現在のお台場(北部は港区、西部は品川区、南部は江東区にそれぞれ帰属した。)がその土地に関する莫大な税を徴収しているように両区にとって大きな財源となる事が期待される為である。それぞれの区の主張としては江東区は長年ごみ収集車は江東区を通り埋立地へ運ばれていることを挙げ、また地理的にも江東区の方が埋立地に近いため埋立地は江東区に属するべきであるとし、大田区は中央防波堤が埋め立てられる以前は大田区の漁師によるのりの養殖が盛んであり、江東区の埋立地に近いという主張はお台場を接収した結果にすぎない、と主張している。この帰属争いは未だ未解決でありすでに30年が経過している。またそのような中央防波堤外側埋立地の埋立終了後にむけ、東京都は現在延命化に向けて様々な策を講じている。例えば資源回収から再資源化までのルートを整備しリサイクルを推進したり、事業系ごみの有料化するなどの取り組みがそれである。特筆されるのは東京都廃棄物処理計画である(後述)。これは2006年から2010年に東京都主導で実施された。最大の意義は家庭用ごみの有料化に一部自治体(21/61市区町村)で実現した事である。しかし東京23区では検討に留まっている。3R活動についても一定の成果が見られるものの設定目標はあまり高いとはいえず更なる取り組みが期待されている。

他にもインターネットや講習会などを通じて、ごみへの市民の意識改革を行っている。このような取り組みにより東京都のごみ埋立量は減少傾向にある。しかし相対的に他の都道府県と比較すると、その量は日本全体の1/10を占めており、より高い次元の対策を講じなければならない状況である。

出所:東京都環境局HPより

<具体的施策>

東京都廃棄物処理計画

東京都廃棄物処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく計画である。都の廃棄物行政の基本的な方向を示し、東京都環境基本計画に基づく個別分野 の計画としての性格を併せ持っており、東京から循環型社会を実現していくために必要な施策を定めている。

当該計画書では6つの問題と解決目標を掲げている。

①依然として廃棄物を大量に発生させている社会

②埋立処分に依存している廃プラスチック類

③有効活用されていない大量の建設泥土

④徹底すべき有害廃棄物等の適正処理

⑤後を絶たない廃棄物の不適正処理

⑥健全な発展が求められる廃棄物処理・リサイクルビジネス

東京都独自の問題点として、オフィスの多さから分別が不十分な事業系廃棄物が多くごみのリサイクル率が低い点、またワンルームマンションの単身者が都心に集中している事から、より一人当たりのごみの排出量が多くなる点があげられる。

この平成19年度から平成27年度にかけて行われた第一回の東京都廃棄物処理計画では、上記の問題を是正し、最終的な減量計画として、平成27年度の最終処分量を平成19年度比30%減とする旨を定めていた。

現在では、2020年に開催される東京オリンピックをみすえ、より拡大した新東京都廃棄物処理計画が推し薦められている。

しかし、解決目標については具体的目覚ましい成果があがっていないとの指摘もある。

第四章 参加者の定義とゴールの設定

まず当該の問題への参加者の定義を行いたい。

都民、ごみ処理局の職員、行政、ごみ収集人、埋立地での労働者、ごみ分別ボランティア、観光客、ごみ袋作成業者と参加者を定義する。ゴールとしてはあくまでも名古屋市のごみ処理事例をモデルケースとし、ごみを収集する側(行政)、ごみを出す側(市民)、ボランティアなどごみの減量化に取り組む団体の三方向から、当研究を行いたい。

また最終的な政策提言のゴール設定として

①活用可能な埋立終了地を創出すること

②ごみ埋立量の大幅減量が可能な体系を創出すること

の2点を、行政・市民・第三者の3つの視点を織り交ぜた体系的な施策について考察する。

これは、名古屋市をモデルケースとした際、名古屋市にはごみ袋の有料化や16種類への分別を先導する参加者(市長)と政策が実現するタイミングである政策の窓として藤前干潟の使用反対運動が勃発したというきっかけが多く存在している反面、東京都は先導者も契機となるような事もないことから、施策として実現する可能性を高める体系としての考察を深める為である。

東京都の人口は名古屋市と比較しても流動しやすい為にごみを集める側の意識改革には限界があり、埋立地の所有元では「領土問題」すら存在し都と区のパワーバランスも不透明なままである。そのためごみを出す側、収集する側など1つの視点では政策の継続が難しい事が予想される。

さらに前述した通り名古屋市はあくまで市(行政)と市民の協力でのごみ減量に成功しており、第三者は大きな役割を果たしていない。(ごみを出す側とごみを集める二方向のみ)

東京都においてはこの視点(第三者)を持つ事で独自の可能性を追求する。

独自の可能性へ繋がるトリガーとして、2020年に開催される東京オリンピックという世界の関心事を契機とした環境大国日本としてのアピールとして予算を計上しやすい点、また現行の埋立地である中央防波堤外側埋立地は4つ目の通称’夢の島’であり、初代夢の島が現在「東京都夢の島熱帯植物館」や東京オリンピックの陸上競技場として注目を集めるなど他都市と比較した際に埋立終了地の知名度が高く、空港建設も検討されるなどその活用度合いが高い事が特筆される。

第五章 応用可能な具体的政策

ごみ収集サイドの取り組み

・イタリア・ナポリの例

ごみの埋立地問題の解決に失敗し、街にごみが溢れた。そこから民営化を図る事で立て直しを図ったがその民営化組織が反社会的組織と結びつくなど未だに根深い問題をはらんでいる。

(ナポリ市内のごみ箱。ごみ箱に捨てられるものと捨ててはならないものを詳しく明記する事で観光客でも適切な分別ができるようになった。)

・拡大生産者責任とドイツにおける容器リサイクル法

拡大生産者責任とはExtended Producer Responsibilityの日本語訳であり、EUの環境政策として日本が家電リサイクル法などにも適用した考え方である。

この拡大生産者責任の制度の特徴の一つに、廃棄物処理の責任を自治体から生産者に移すということがある。つまり、製品自体を作り、消費者に販売した生産者が、商品の廃棄まで責任をもって行うという制度である

1991年に施行されたドイツの容器リサイクル法が好例である。ドイツでは2008 年改正容器包装令第 6 条 1 項に基づき、製品を充填した販売包装を最初に流通させる製造者及び販売者は、これら販売包装の広域回収を確保するために1つ又は複数の回収システム加入することが義務付けられた。

この結果としてドイツにおいて目標値として設定させたプラスチック包装容器のうちリサイクルされるものの値が60%を上回ることに成功した。

他にもガラス・ブリキ・アルミニウムなど素材毎のリサイクル値を定め、EUの拡大生産者責任を代表する環境政策として機能している。

韓国でも拡大生産者責任を元とした生産者責任リサイクル制度を導入しており、廃棄物の再活用に対する法的義務は 生産者にあるが、生産者が廃棄物の回収から再活用まで全過程にわたっての 責任を担うことではなく、

消費者、自治体、生産者、政府が一部分を分担するシステムとなっている。

公害汚染対策に主軸をおいた環境基本法から派生した日本の現行の法整備は、ごみの減量化を抑制できずとも厳罰規定はなく、あくまで減量化の推進だけを明文化している。また市民の使用者責任、企業の生産者責任に言及する条文がないため、ドイツや韓国にみられる拡大生産者責任のような制度の導入には、政策の窓となりうる存在が不可欠。

・愛知県名古屋市でのごみ袋の有料化、及び16分別

名古屋市ではごみ袋の完全有料化に踏み切っており、市民は有料ごみ袋を購入し、自らの住む町内の住所を記載したもののみ収集するよう徹底を図った。この結果、ごみを出す際に費用がかかることやごみを自らの町内に出し町内会等で分別の徹底を図ったため意識改革に大きく貢献したといえる。

この有料ごみ袋はコンビニやスーパーなど幅広く取り扱っており、また町内会での地域清掃の特典としても活用され環境美化にも繋がっている。

また、ドイツでは拡大生産者責任という原則がある。これは生産した企業がその商品の廃棄にまで責任をもつというものである。例えばA企業が生産したペットボトル飲料水をA企業は購入者が消費し廃棄するまでの費用や労力を負担する。これは企業のCSR活動の一環でもあり日本でも検討の余地があるため、施策として

応用可能であるか、具体例を精査し研究に取り入れたい。

・国内でのスマートゴミ箱の導入

スマートゴミ箱とは、IoTを搭載したゴミ箱であり、ゴミの回収や分別を簡略化できるシステムである。

具体的に下記のシステムが搭載されている。

①ゴミの蓄積状況は携帯電話回線網を通じてリアルタイムに報告されるため、ゴミを効率的に回収。

②ゴミ箱ごとの回収状況がわかるため、ゴミがあまり溜まらない場所にあるゴミ箱を撤去したり、ゴミが溜まりやすい場所にゴミ箱を増設するなど、ゴミ箱の配置を最適化

③ゴミを自動圧縮する機能を装備しており、回収頻度の削減を実現。

④太陽光ソーラーパネルによる発電のため、CO2を排出せず環境にやさしい構造を採用

(NESWクラウドサービスHPより)

スマートゴミ箱をゴミの多く捨てられる観光地などに設置する事で、回収の頻度を減らし、人々にゴミを捨てる事への意識を明確化させることができる。

既に日本でも、長崎県の遊園地ハウステンボスや東京表参道で、実証実験が開始されるなど注目を集めており、本格的な導入が実現されればゴミにかかるコストの大幅な削減とそれに伴うゴミを捨てる事自体への人々の意識の向上を期待でき、また民間企業によるCSR活動の一環としての導入も可能である。

ごみを出すサイドの取り組み

名古屋市を始め横浜市などごみ問題へ積極的に対策を推し薦めている都市はごみ減量化をキャンペーン化することで幅広い層の市民の参画を奨励している。

特に市ではなごやエコスクールを開催しており、小学校の授業に週に一度環境の授業を組み込み、各小学校は1年間の活動を市に報告することによりエコスクール認定が得られる。これにより認定された学校は環境教育に熱心であること、環境施設の充実した学校であることをPRできる。

また、毎年名古屋市は

名古屋市環境学習プログラムガイドの配布も行っている。このような特に小学生などまだごみの捨て方へのステレオタイプを持たない世代を主眼に置いた意識改革は、名古屋市がごみ革命から十数年経った今でも全国で一人あたりのごみ排出量が最小である理由の1つである。

横浜市ではミーオくんというマスコットキャラクターを導入し小さな子どもでもごみ問題を意識出来るよう取り組みを行っている。

第六章 政策提言

前述してきたように、東京都では、ゴミ処理施設並びにゴミ処理への市民の意識感覚に大きな課題があるにも拘らず、愛知県名古屋市の松原前市長のようなイニシアチブをとる存在がいない。

しかし、その一方で埋立終了後の’夢の島’は都民のみならず知名度が高く多くの人に親しまれている。

人口の流動が激しく、都と区のパワーバランスの不透明な東京都において、中央防波堤外側埋立地の延命化の為と説明し、ゴミ埋立量の削減に関する政策を上からの改革として推進したところで、推進者や関心のある市民が少ない東京都では一定の効果が期待されない。

そのため、現在の東京都のゴミ処理問題に必要とされるのは、埋立地への視点の転換ではないか。

社会行動の中から廃棄されたゴミを捨てる場所ではなく、埋立終了後にも活用可能な安全性の高い埋立地’夢の島’を創出することへ3方向の参加社の視点の転換を図る事に一定の意義があるように思われる。

改革を行うイニシアチブの不在という東京都のゴミ処理問題の最大の課題を‘埋立場’ではなく‘埋立終了地’に着眼した三権分立を確立する事で克服する

その結果、企業(第三者)はCSRの充実を図り、市民(ゴミを出す側)は自らの街への保全意識をたかめ、行政(ゴミを集める側)は目先の減量だけでなく長期的な方針を見つめられるようになる。

未来の活用へ目を向けた維持活動を推進していく事で、東京都のゴミ処理問題への活路が見いだされるように思われる。

参考文献

- 井部正之(2009)「インサイドアウト 真相に迫る アスベスト公害、行政・企業の"ウソ"を暴く」『日経エコロジー』no. 125, pp. 68-71.

- 松原武久(2001)『一周おくれのトップランナー : 名古屋市民のごみ革命』 KTC中央出版

- 松山公正、新舎 博、 藤森修吾(2013)「5. 海面処分場の事例その1 : 東京都新海面処分場の例について(海面処分場の現状と将来性).」『地盤工学会誌.』 vol. 61, no. 7, pp. 53-60.

- 柳 在弘 原科幸彦(1999)「環境影響評価制度の住民参加手続における環境NGOの役割に関する研究-名古屋市藤前干潟におけるごみ埋立処分場計画を事例に-」『環境情報科学.別冊, 環境情報科学論文集 = Environmental information science.Extra, Papers on environmental information science.』vol. 13, pp. 245-250.

- 田澤眞樹、川辺みどり(2002)インタビュー ‘東京のごみの今--田澤眞樹さんに聞く (特集:ごみと海岸埋立)’.『水情報』vol. 22, no. 7, pp. 3-7.

- 東京都環境局廃棄物等の埋立処分計画(最終アクセス2016/08/14)

- 名古屋市名古屋ごみレポート (最終アクセス2017/08/01)

- エコパルなごや(最終アクセス2016/02/06)

-

東京二十三区清掃一部事業組合ホームページ(最終アクセス2016/08/14)

-

古紙ジャーナル(最終アクセス2015/07/12)

-

東京都廃棄物処理計画(最終アクセス2018/02/01)

-

東京都ボランティアページ(最終アクセス2018/02/01)

-

藤前干潟ホームページ(最終アクセス2017/08/01)

-

経済産業省ホームページ(最終アクセス2018/2/1)

-

NSWクラードサービスHP(最終アクセス2018/2/1)

Last Update:2018/02/01

© 2015 Yuki Kataya. All rights reserved.