都市部における自転車の利用拡大に向けて

〜コミュニティサイクル活用の再検討〜

政策科学ゼミⅢ

社会科学部4年

真壁 美々子

広島県広島市・2015年12月18日 本稿筆者撮影

研究動機

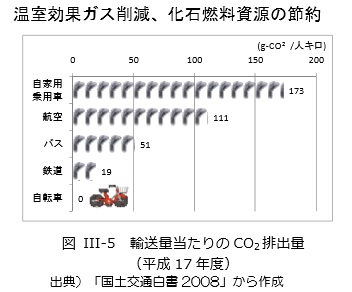

地球温暖化に始まり、今世界中で様々な環境問題が深刻化している。2016年に開催されたリオ・オリンピックの開会式でも、地球温暖化などの異常気象を取り上げ、世界に危機を訴えるシーンがあった。2020年にオリンピック東京大会を控えた日本でも、一人一人が環境保全へ意識を向け行動していく必要があるだろう。京都議定書以来、CO2の排出量削減は喫緊の課題である。21世紀においては「持続可能な社会」が求められている。これは「所有」から「共有」へと、社会や人々の価値観が転換していくシェアリングエコノミーの時代である。

コミュニティサイクルを利用したことを契機に自転車利用の推進について関心を寄せ、当ゼミの先達である武藤健太氏のホームページを知ったことで、この数年でコミュニティサイクルがどう変化し、どのような課題を抱えているのかを研究していきたいと考えた。

研究概要

自転車の利用拡大の手段としての、コミュニティサイクルの導入に関する再検討を行う。新しい交通インフラとしてのコミュニティサイクルが世界に普及する中、日本でも観光地を中心として試験的な導入が進んでいる。導入から数年がたち、今後のコミュニティサイクル事業はどうあるべきか、先行研究を参考に課題や問題点を再考し、2020年の東京オリンピックでの活用、コミュニティサイクルの利用拡大、ひいては自転車の利用拡大へと繋がる政策提言をしていきたい。

章立て

- 第1章 コミュニティサイクルの位置づけと現状

- 第2章 海外事例

- 第3章 国内事例

- 第4章 課題の検討

- 第5章 政策提言

第1章 コミュニティサイクルの位置づけと現状

1−1.自転車利用の現状

昨今、地球温暖化などの環境問題が深刻化していくにつれ、温室効果ガスを排出しない自転車の利用が推奨されている。東京都環境局のHPでも、「都は、自転車を近距離の移動に適した環境に優しい交通手段と位置づけ、TDM東京行動プランに基づいて自転車の利用促進を図るとともに、他の関係機関と連携し、自転車道の整備など自転車活用対策を実施して」いるとして、自転車利用拡大に積極的な姿勢だ。

東京都の自転車に対する施策の一つ「自転車の安全利用促進プラン(平成19年1月 東京都青少年・治安対策本部)」より、以下抜粋。

自転車の利用を促進することは、環境負荷の軽減や交通渋滞の緩和など、交通面からそ の効果が期待されるとともに、健康増進の観点からも有効であり、改めてその身近で便利 な短距離交通手段という特性を認識し、その利用を促進すべきである。

しかしながら、自転車の利用に関しては、交通ルールの遵守やマナーの向上、安全な走 行環境の確保など、解決していかなければならない課題も多く残されている。

例えば、自転車は車道を通行することが原則とされているが、ドライバーやライダーの 自転車に対する意識が必ずしも高くないこともあり、車道を自転車利用者が安心して通行 できる環境が整っているとは言い難い状況にある。また、自転車が安心して通行できる自 転車道ネットワークも形成されていない。

さらに、道路標識等により通行することができることとされている歩道については自転 車は通行することができるが、その場合も自転車利用者に歩行者優先の認識が不足してい るため、「自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する」などの交通法規が守られ ていないケースが多く見受けられる。その結果、歩行者からは自転車利用者に対してルー ル違反・マナー低下について多くの苦言が呈されており、歩道においても歩行者との共通 利用が適切になされているとは言い難い状況にある。

自転車の利用を促進するためには、このような課題の解決を図り、安全な自転車利用環 境を整えることが必須の条件となるが、そのためには、東京における自転車利用の位置づ けを明確にした上で、対策を講じることが大切である。

そこで、東京都では以下のことを前提に、自転車対策を推進する。

「自転車は、鉄道・自動車・徒歩などと並ぶ都市における主要な交通手段の一つであり、その利用を促進するための環境を整える。

各省庁、各自治体が自転車施策を行う理由は、以下に挙げられる。

- 健康的メリット

自転車は、交通手段の中で最も健康的であるといえる。脂肪燃焼・ダイエット効果だけでなく、下半身の筋力上昇、心肺機能の向上、免疫機能の上昇など。生活習慣病によって年間10.4兆円の国民医療費が使われ、財政を圧迫している。これは生活習慣を改善すれば防止可能であり、予防努力をする責務が行政、国民、企業にもある。自転車の継続的な利用は生活習慣病の抑制になる。

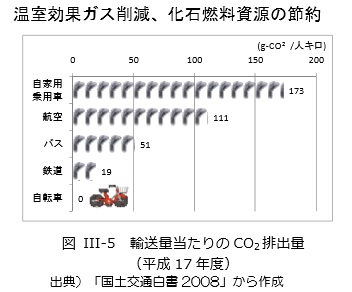

- 環境的メリット

自転車は、交通手段の中で最も環境負荷が少ない。温室効果ガスを排出せず、騒音もない。また、他の交通機関に比べ公共空間の占有も少なく、密集した都市においては有効で、環境に優しい交通手段であるだろう。また、渋滞をおこすこともないため、交通量を減らすだけでなく、中心市街の地域活性化にも繋がり、健康都市、環境都市としての都市政策に欠かせない存在である。

- 利便的メリット

自転車には、交通手段の中で最も経済的であるとともに、手軽であるというメリットがある。また、免許がいらないことや初期費用が安価であること、自動車に比べ駐車空間が少ないなど、都心の狭い生活空間にも適応しうる交通手段である。

- 災害時における即応メリット

なんらかの災害時において、燃料供給の必要がない自転車は最も使いやすい移動手段の一つになりうる。2011年の東日本大震災における避難時の交通手段は4.5割が徒歩、5割が自動車であった。避難当時では、信号が点灯していない、車渋滞で動けないなどの問題が生じ、避難後ではガソリンの不足などが問題になった。このことから普段から自転車と自動車を活用距離に応じて使い分けることの利点が分かる。

1−2.コミュニティサイクルの意義

東京都内では約1.8万の駐車場が偏在し、需要が供給を上回っている現状である。供給過剰の現状を利用して駐車場に自転車を止めることができれば空間の効果的な活用になる。そこで2012年ロンドンオリンピックで成功し、大きな注目を集めたコミュニティサイクル事業に焦点を当てた。2020年にオリンピックを控えている東京都では、オリンピック観光客のレンタサイクルが増加すると予想される。政府は選手村から8キロ圏内に全競技のうち28競技の競技場を建設する予定だという。オリンピック観光客により、普段よりも都心が混雑するため、オリンピックによる訪日外国人の多くがレンタサイクルを利用すると予想される。都市の交通機関を補完し、コンパクトシティを支える都市交通システムとしての役割を担うことが期待される。

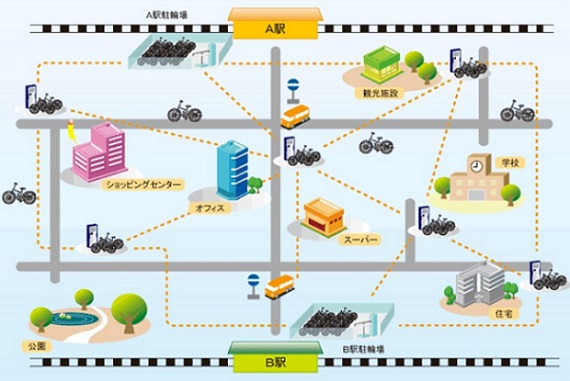

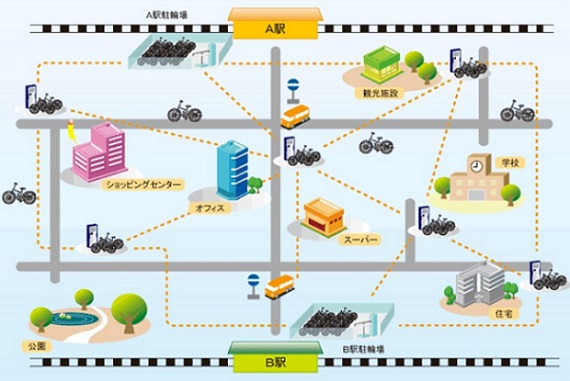

【コミュニティサイクル】

複数のレンタサイクルを結び付け、生活交通の利便性を追求ししたサイクルシステム。相互利用可能な複数のサイクルポートが設置され、面的な都市交通に供されるシステムである。従来のレンタサイクルとは違い、複数個所に設置された専用駐輪場(サイクルポート)であれば、いつでも、どのポートでも自転車を借りたり返却したりできる自転車共有システムである。「サイクルシェアリング」「自転車シェアリング」などとも呼ばれる。東京都のように一定区間内に商業区や住宅区が偏在する都市においてコミュニティサイクルは面的な交通網として有用であると考えられる。

出所:株式会社IHIエスキューブ「コミュニティサイクルとは?」

【コミュニティサイクル導入に向けて】

国土交通省により、平成23年以降毎年「全国コミュニティサイクル担当者会議〜まちづくりと自転車を考える交流会〜」が開かれている。コミュニティサイクル導入を「コミュニティサイクルは公共交通機能を補完し、コンパクトシティを支える都市交通システムとしての役割が期待されるものであり、導入にあたっては、政策的な導入目的や役割を明確にするとともに、目的に応じて関係機関と連携し、進めることが必要である。 事業の運営にあたっては、都市政策上の導入目的等を踏まえ、必要に応じて行政による支援を行うとともに、持続可能な運営に向け、利用率の向上による料金収入の確保、事業外収入の確保、コスト低減等、収支を安定化させるための効率的な取組が必要である。」と検討し、現状の把握と活用の向上にむけて議論された。

近年では全国各都市でコミュニティサイクルの社会実験及び本格的な導入事例が増えている。

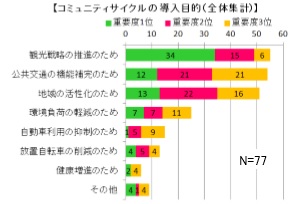

- 導入目的

コミュニティサイクルを効果的に導入・運用していくには総合的なまちづくり、都市交通施策としての位置づけなど、政策的な導入目的が明確であることが必要である。

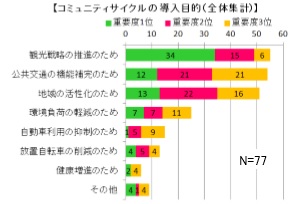

導入目的として、「観光戦略の推進のため」「公共交通の機関補充」「地域の活性化」が主なものとして挙げられている。

出所:平成27年国土交通省都市局「コミュニティサイクル取組状況に関するアンケート」

- コミュニティサイクルの位置づけと活用方法

コミュニティサイクルはコンパクトシティを支える都市交通システムとして、観光、回遊、業務、通勤等を支える一つの手段としての役割が期待され、戦略的な活用が必要である。

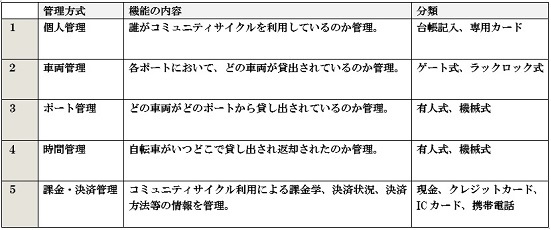

- サイクル事業の運営方法

コミュニティサイクルは街づくりの一環として導入が検討されるため、事業の初期費用やランニングコストを、自治体や公共団体による助成金や補助金によって支援されるケースが多い。ポートの設置や自転車の初期導入費用、運営管理費用を支援することで、実証実験や事業参入の機会を増やすことに結びついた。

出所:平成27年度公益財団法人東京都道路整備保全公社「都市部における駐車場を活用した広域的なコミュニティサイクルに関する研究」

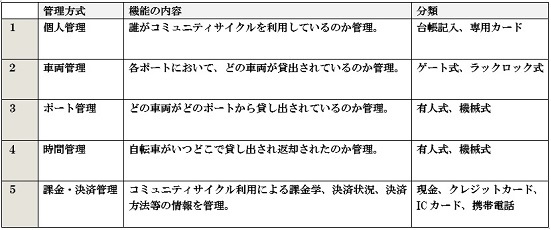

貸出方法には大きく分けて有人管理と無人管理がある。無人管理による貸し出しには、簡易的なラックにより自転車を固定・充電するラック式、駐輪場などで自転車を保管し利用者がゲートを通して貸出手続きを行うゲート式などがある。ポートの71%が有人管理、残りの無人管理うちラックによる貸し出し方法が16%と最大である。

1−3.国内のコミュニティサイクルへの事業の関与

・約7割の事業において、行政による財政的措置が行われている。

・財政措置の内容としては設備投資、サイクルポートの設置、運営費用などの支援が行われている。

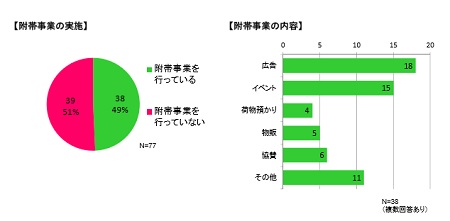

1−4.附帯事業の実施

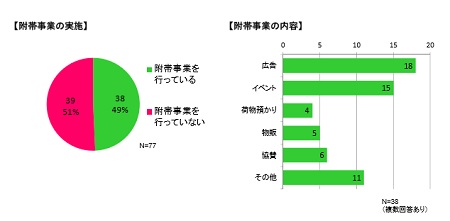

出所:平成28年国土交通省「コミュニティサイクルに関するアンケート」

国土交通省によるアンケートの結果、コミュニティサイクル事業のほかに付帯的な事業にも取り組んでいる団体は49%に当たり、行っている事業の内容としては、広告、イベントなどが多かった。海外では附帯事業として広告事業が大きな収益源となっている。国内でも自転車のサドルにつけるカバーなどに広告を掲載しているケースが多い。

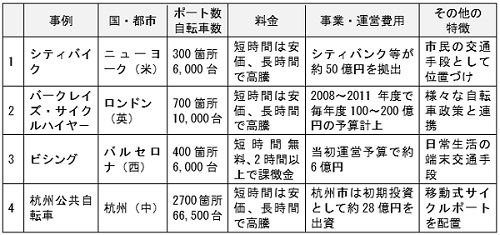

第2章 海外事例

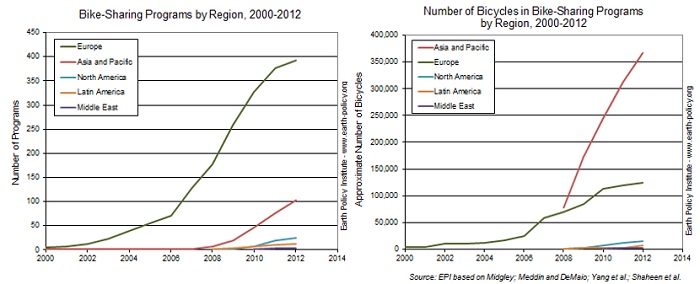

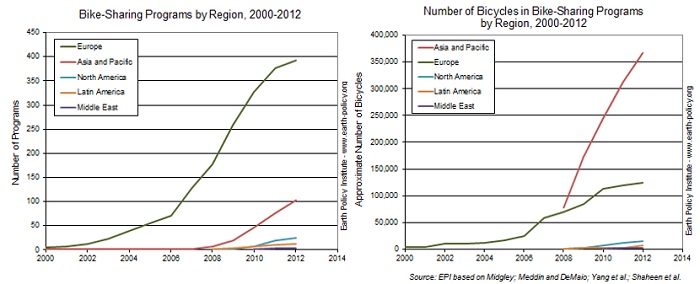

日本はコミュニティサイクル後進国である。世界各国では自転車シェアリング市場が拡大し、都市の交通機関の一翼を担うほどになっている。海外のコミュニティサイクルがどのような特徴があり、どのように大規模に展開し成功しているのかを考察する。

海外では地球環境問題への対処策の一環として、都市交通分野における戦略的取り組みの一環としてコミュニティサイクルシステムが導入されている。海外の様々な事例を研究し、日本でのさらなる円滑な運用に生かしていきたい。

出所:Earth Policy Institute

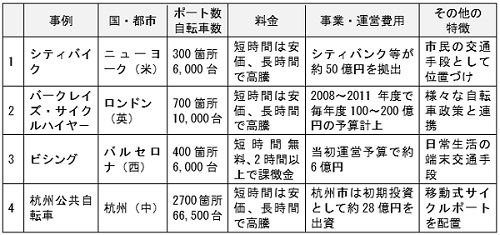

出所:平成27年度公益財団法人東京都道路整備保全公社「都市部における駐車場を活用した広域的なコミュニティサイクルに関する研究」

海外事例の特徴

1.導入面積が大きい

2.ポート数、車両数が多い

3.短時間利用に誘導する料金システム

4.環境改善。渋滞緩和など目的が明確

5.大規模な事業予算により実施(行政予算も多く投入されている)

6.道路や公共機関との相互乗り入れ対策を同時に実施されている

7.移動式貸出レーン車の整備

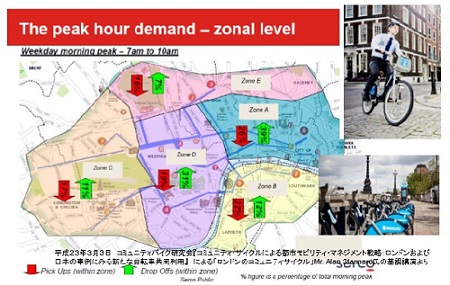

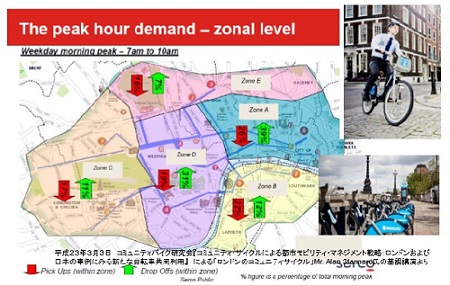

2−1.海外事例:ロンドン 「バークレイズ・サイクル・ハイヤー」

【概要】

イギリスではコミュニティサイクルを①渋滞緩和②肥満解消、健康促進の役割を担うものとして位置づけ、公共交通機関の一つとして扱われている。基本的な仕組みは日本と同様であるが、自転車走行環境の整備などの観点から、日本よりもはるかに利用が進み、導入規模は1万台以上、300〜500m以内にポートが存在する。。

【課題】

朝のピーク時には、周辺から中心部への通勤で台数が足りない事態が発生。

【考察】

ロンドンでは主に広告収入によってコミュニティサイクル事業が成り立っている。しかし広告規制や景観保全のための規則があまりない日本において広告事業で収益を賄うには課題が多いと考えられる。また通勤ピークの時間帯において台数の不足や運送を効率的に行うことが必要であり、そのコストについても検討が必要である。

出所:Slow Mobility Life Ploject

出所:平成24年国土交通省都市局「コミュニティサイクル導入の現状と課題」

2−2.海外事例:中国「モバイク」

【概要】

アジアにおける先進的な例として中国におけるモバイクが挙げられる。中国のコミュニティサイクルは欧米や日本で導入されているものとは少し異なり、利用に使うのはスマートフォンでのQRコード読み取りである。最低利用額が日本円で約8円、独自の「信用」という評価軸で利用者の格付けを行っている。また、ポートへ返却するのではなく、必要がなくなった時点でその場に乗り捨てすることが可能である。

【課題】

①採算性が低い

②シェアリング事業の急速な広がりによって、放置された自転車が各地にあふれている。

【考察】

放置された自転車の保管場所は「墓場」と呼ばれ、大量の自転車が投棄されている。環境面への配慮から推進されているコミュニティサイクルが逆に環境悪化を起こしている。アプリで登録したら後はQRコード読み取りで開錠というのは簡素で便利であるが、信用システムや乗り捨てといったシステムは日本に導入するには難しいと考えられる。また、中国の自転車シェアリング市場では多くの企業が経営破綻し、大手であっても合併をまずがれない状況にあるようだ。(朝日新聞2017年12月7日朝刊9ページ『中国シェア自転車 暗雲』より抜粋)

第3章 国内事例

第2章まで海外の事例の研究を進めてきて、先進的な政策を行っている地域があることが分かった。しかしながら、これらの政策を日本で行えるか、と言えばそうではなく、日本でコミュニティサイクル政策を進めるうえで、様々な実証実験が行われている。 国内における多くのコミュニティサイクルは運営が各自治体や事業者によって異なるものであり、広域的に相互利用が可能なものではなかった。しかし平成26年4月より東京都にて「東京・自転車シェアリング広域実験」が開始され、4区(現在では7区に拡大)での相互利用が可能となり、広域的な利用が可能になりつつある。日本において最も規模が大きく、かつ先進的な事例として、今後はこの東京都での広域実験に焦点を当てて研究を深めていく。

●事例:東京・自転車シェアリング広域実験

【概要】

平成26年5月より株式会社ドコモ・バイクシェアが提供する東京都における7区の自転車シェアリングサービスの相互利用に関する社会実験である。千代田区、中央区、港区、江東区、渋谷区、新宿区と文京区を加えた東京都内7区において、333か所のサイクルポート、2,470台の自転車を利用できる。

【ドコモバイクシェアの事業スキーム】

自治体との提携(自転車の利用に関しては規制緩和や公的資源の利用許可が必要。走行空間や公有地のポートの整備は自治体主体で行われるもの。安全第一。自転を貸すインフラを整えるだけでなく、マナーの普及、啓発にも取り組む必要がある)。民間で自由にインフラ展開していくのではなく、行政と連携していく事業形態である。これはコミュニティサイクルが社会インフラそして環境ビジネスという側面を持つためである。

【特徴】

自転車本体に通信機能やGPS機能を搭載

従来サイクルポートが担っていた自転車のロック機能や通信機能を自転車に付与したことで、大規模な導入工事をせずに設置コストの削減やサイクルポートの柔軟な設置が可能になった。また、GPS機能が自転車に搭載されたことにより、効率的な自転車の再配置が可能になった。

【アプリ】

ドコモバイクシェア社が導入した「ドコモバイクシェア ポートナビ」では現在の位置情報から最寄りのポートへの経路、現在の貸出可能台数などが分かるようになり、より実践的な導入が進んでいる。しかしこのアプリに関しての課題点も多く存在する。

課題点

- 地図の精度が低い。

- プッシュ通知の精度が低い。

- ログインの手間がかかる。

- 「よく利用できるポート」からの予約機能がない。

- アプリの動きが遅い。

- 画面サイズに対応していない(iPhone7Plusなど)

- 貸借時・返却時の通知方法がメールでの確認。

出所:APPStore「ドコモ・バイクシェア ポートナビ」

【考察】

広域実験の課題点を以後の章で検討していく。

第4章 課題の検討

コミュニティサイクル事業には、行政からの支援があるものの、設備投資に高いコストがかかることで、新規参入の見込みは低く、採算性も低い。そして海外では収入の多くを占める広告収入などの附帯事業については、実施している団体が49%と約半数になるが、日本での広告規制の基準が低い点から採算性は見込めない。また、地代が高い都市部において充電施設(駐輪場、ポート)の確保が必要である。このポートの設置については各種不動産所有者や、該当地のコンビニエンスストアとの事業提携、そして、駐車場の転用などにより、解決の兆しがある。現に、ドコモバイクシェアは大手コンビニエンスストアチェーンのセブンイレブンジャパンなどと事業提携し、広域実験区域内のコンビニへのポートの設置を順次進めている。これを機械設備や技術開発が必要なハード面と分類し、他の「人がコミュニティサイクルを利用すること」に関する課題をソフト面として大別した

しかし、上記した運営費用の採算が低い点に関しては、現段階において解決が困難な状況である。社会インフラとしての側面により公共性を保つ必要から、価格の大幅な変更は難しいためである。また、コミュニティサイクルは鉄道や航空、自動車とは異なり、付加的な交通手段であるため、利用者の誘致は限定的になってしまう。ドコモバイクシェアもは現段階では採算性よりも、認知度向上の段階であると表明している。

これを機械設備や技術開発が必要なハード面と、「人がコミュニティサイクルを利用すること」に関する課題のソフト面の二つに大別する。

ハード面の導入については上記に述べたように進みつつある。平成23年に走路空間を活用して、まちのにぎわい創出に資するための道路専有許可の特例制度が制定され、公共空間におけるポートの設置が容易になった。導入当初以来実施区域も拡大し続け、今後もさらに実施区域の拡大が見込まれる。ポートの数や自転車の台数も利用したいときに利用できる仕組みが徐々に確立しつつあることから、ハード面の状況は整いつつあると考えた。

コミュニティサイクルの事業モデルは、公共交通という側面から「採算性の低さ」という課題を抱えている。しかし、コミュニティサイクル運営会社の株式会社ドコモ・バイクシェアは、すぐに採算性の向上を目指すことは難しいため、長期的な改善を目指すと表明していた。そのため、ソフト面では、コミュニティサイクルの利用数の増加が課題である。

「利用率の向上」という課題を検討するにあたって、まず、利用像のイメージを明確にする。東京都中心部では通勤旅客の約90%が鉄道を利用している。この理由としては網目状に地下鉄が整備されていて利便性が高いこと、交通費が企業負担となるなどの理由が考えられる。対して自転車分担率は10%と低いため、通勤旅客がコミュニティサイクルを通勤手段として利用へシフトすることは考えにくい。そのため、通勤旅客は除外してターゲティングを行う。

コミュニティサイクルの利用を目的別に、日常での利用と観光での利用に分類する。日常での利用は、私事の利用や法人利用を想定し、観光利用は、外国人観光客と国内観光客の利用を想定する。

4−1.日常利用

①私事利用

買い物や、都心での用事等で利用する層を想定。2017年4月から株式会社ドコモ・バイクシェアによって「BE FREE Tokyo」という、コミュニティサイクルを活用した新しいライフスタイルの提案を行うプロジェクトが運営されている。一方近年では一般家庭における電動自転車の普及が進み、2016年では出荷台数が約54万台と10年間での二倍超の増加率を達成しているそうだ(朝日新聞2017年12月8日朝刊より)。この状況において私事利用層へのアプローチは難しいと考えた。

②法人利用

企業の営業活動等の移動で利用されることを想定している。保険が適用されるという大きなメリットから、今後利用の増加が見込まれる。また、近年では大学生協が発行するクレジットカードに付帯サービスを追加するなどの施策が行われている。

4−2.観光利用

訪日外国人観光客は上昇の一途にあり、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、さらに増え続けると考えられている。訪日外国人や国内の来街者をターゲットに対応を考えていく。

訪日外国人・国内来街者をターゲットとすることのメリットとして以下の点が考えられる。

・訪日外国人観光客は自国でコミュニティサイクルの利便性や使用方法をすでに認知している可能性があり、使用へのハードルが低いと考えられる。

・東京に興味をもって観光客は訪れるため、コミュニティサイクルを利用することによって東京の街並みや観光地を地理感覚をもって探索することが可能となり、回遊性の向上につながる。

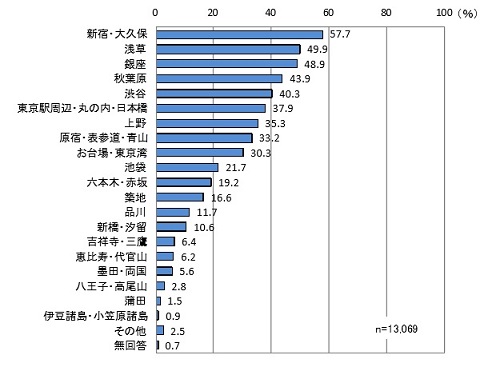

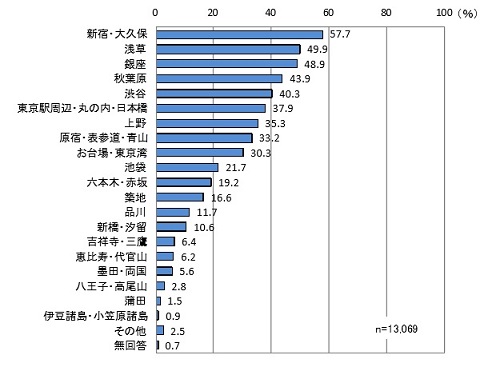

①外国人観光客の利用

以下の訪都外国人観光客の東京観光分布から分かるように、東京観光で訪れる著名な観光地は広域実験にほぼ覆われている。東京都産業労働局の「平成28年度 国別外国人旅行者行動特性調査結果概要」によれば、外国人観光客が訪都中に行った行動の第1位は「日本食を楽しむ(87.2%)」、第2位は「日用雑貨等のショッピング(66.3%)」、第3位は「高層ビル等の探索(60.7%)」、第4位は伝統建築の見学(53.7%)」である。他にも「自然を感じる」や、「街並み・景観、建築物を楽しむ」などの項目も上位に上がっている。また、利用した交通機関についてみると、全体では「地下鉄以外の鉄道」が75.9%、次いで「地下鉄」が59.5%、「タクシー」が20.7%であった。天候に恵まれない場合を除いて、日本文化を見て触れて楽しむことが可能な自転車という交通手段は、訪日外国人のニーズに合致すると考えられる。外国人観光客は母国でコミュニティサイクルが発達している場合が多く、日本での利用については認知度が向上すれば利用の増加も見込めると考えられる。

出所:東京都産業労働局「平成28年度 国別外国人旅行者行動特性調査結果概要」

出所:ドコモ・バイクシェア「自転車シェアリング広域実験」

さらに外国人観光客の利用を増加させる方策として、ドコモ・バイクシェアは2016年11月にジャパン・トラベルと業務提携した。これはジャパン・トラベルのもつ「訪日外国人旅行者への情報発信に関するノウハウ」を活かすことが可能となった。訪日外国人に認知されつ機会が今後さらに増加していくことが予想される。

②国内観光客の利用

日本人の東京都へ観光目的の訪都は平成28年度で約5憶人とされている(観光庁調べ)。東京は鉄道の交通網が非常に発達しているため、移動には主に鉄道が利用されている。市場調査メディアホノテ調査レポートの2017年に行われた「東京都民1万人にきく、自転車シェアリング利用状況把握調査」では、コミュニティサイクルを「知っていても使ったことがない」人は62.6%、知らない人は29.8%であった。コミュニティサイクルが最も発達している東京都であっても約3割に認知されず、認知されているが利用していない人が約6割の現状では違う地方の観光客はより利用から遠いことが分かる。日本人にとってあまり馴染みのないコミュニティサイクルという交通手段を①認知して、②利用へとこぎつけるかが課題である。

第5章 政策提言

以上の政策事例や各課題を踏まえ、コミュニティサイクル活用を再検討するにあたって、短期的政策として「日本人観光客を対象とした旅行代理店との業務提携の推進」を政策提言とする。目的は国内旅行者への周知と利用への足掛かりとしてこれまであまり対策の講じられていない国内旅行者の誘致を行うためである。

訪都日本人観光客向けに行ったソフト面での施策は特になく、業務提携も外国人観光客向けのものばかりである。設備は段階的に整っていくが、利用する顧客へ情報が届いていないことが、認知度の低さの原因であるだろう。これまで、SNSのインフルエンサーを利用して「BE FREE Tokyo」「TOKYO TEAM LUNCHARI」などの広報活動を行っているが、SNSでの評価数は平均して100前後と影響力が大きいとは言い難い。認知と利用の間のギャップを埋めるために、コミュニティサイクルを通した面的な観光の在り方をより広範囲の層に紹介することが肝要だろう。事業区域内の観光資源に関する情報を最も有するのは、国内の旅行代理店や観光案内所であると考えられる。具体的には「東京観光ツアー付属一日券の発行」や「コミュニティサイクルを活用した観光紹介」などが可能になれば、認知と利用のギャップへのアプローチが可能である。

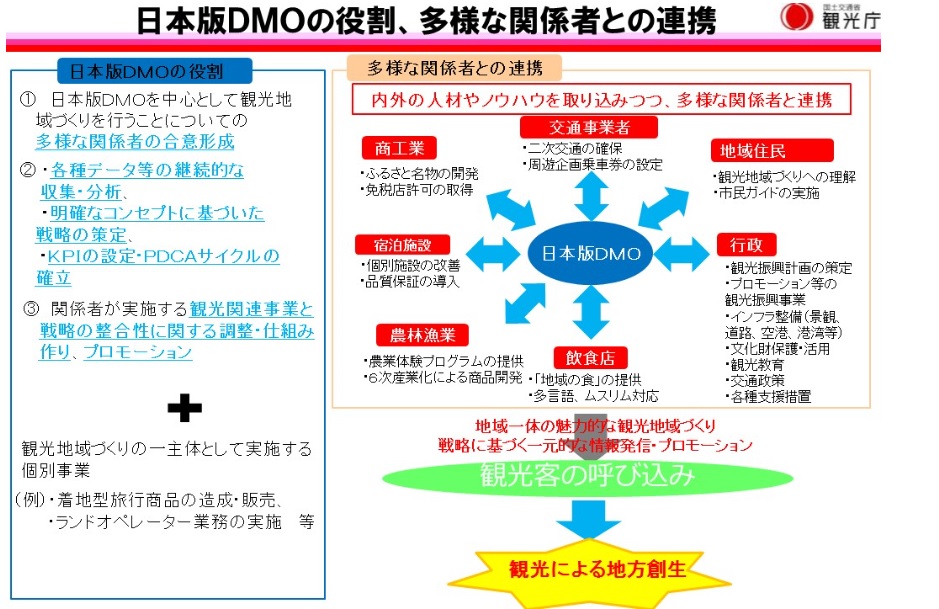

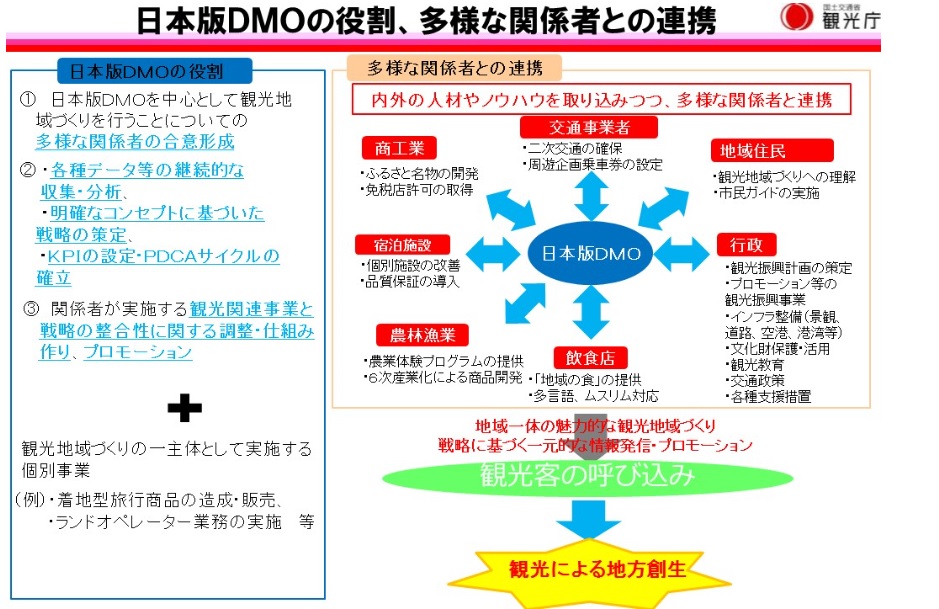

観光は、交通機関、宿泊施設、飲食店、商業者、行政など、複数のアクターが相互に関わって成り立っている。コミュニティサイクルは、他のアクターに存在を認知され、接続の機会を持つことでさらなる利用を生むことができる。これらの情報を一元的に管理し、戦略的に運用する存在が必要である。そこで、長期的な政策として「広域実験区域での日本版DMOの設立」を提言したい。

出所:観光庁「日本版DMOとは?」

日本版DMOとは「地域の『稼ぐ力』を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人」である(観光庁HP「日本版DMOとは?」より)。広域に展開しているアドバンテージを活かし、コミュニティサイクルの有用性を広く理解してもらうことが可能となる。アイデアベースの政策提言になってしまったが、一元的な観光戦略によってさらなる利用につながると考えられる。以上の短期的、長期的な2つの視点を以て政策提言とする。

参考文献

- 古倉宗治(2010)『成功する自転車まちづくり−政策と計画のポイント−』学芸出版社

- 秋山岳志(2012)『自転車が街を変える』集英社

- 「シェア自転車、中国快走 スマホで開錠・利用登録は1億人」『朝日新聞』2017年08月03日付

- 「シェア自転車、快走 通勤・観光・買い物…気軽に」『朝日新聞』2017年12月04日付

- 「中国シェア自転車、暗雲 競争激化、相次ぐ経営破綻」『朝日新聞』2017年12月06日付

- 「電動自転車、ぐんぐん成長 二輪車上回る出荷台数」『朝日新聞』2017年12月08日付

- 観光庁「日本版DMOとは?」http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html(最終アクセス日2018/01/31)

- 日本銀行調査統計局「2020年東京オリンピックの経済効果」https://www.boj.or.jp/research/brp/ron_2015/data/ron151228a.pdf(最終アクセス日2016/06/01)

- 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会https://tokyo2020.jp/jp/(最終アクセス日2016/06/04)

- 公益財団法人東京都道路整備保全公社「都市部における駐車場を活用した広域的なコミュニティサイクルに関する研究」http://www.tmpc.or.jp/03_business/03_pdf/h27_1_g.pdf(最終アクセス日2018/01/31)

- 東京都環境局「自転車利用の促進」http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/management/bycicle/(最終アクセス日2016/06/01)

- 東京都産業労働局「平成28年度 国別外国人旅行者行動特性調査の結果」http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/07/17.html(最終アクセス日2018/01/31)

- 日建設計総合研究所「都市のバリューを考える会」http://www.nikken-ri.com/valueup/column41.html(最終アクセス日2018/01/31)

- 早稲田大学 社会科学部 政策科学ゼミ 武藤健太「日本におけるレンタサイクルビジネスの有用性」http://www.waseda.jp/sem-fox/memb/12s/mutou/mutou.index.html(最終アクセス日2018/01/31)

- 株式会社IHIエスキューブ「コミュニティサイクルとは?」http://www.iscube.co.jp/contents/solution/cycle/communitycycle.htm(最終アクセス日2016/08/07)

- 株式会社ドコモ・バイクシェア「バイクシェア スマートシェアリング」http://www.d-bikeshare.com/index.html(最終アクセス日2018/01/30)

- App Store「ドコモ・バイクシェア ポートナビ」https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%93/id1003721975?mt=8(最終アクセス日2017/08/01)

- Slow Mobility Life Ploject「ロンドンのコミュニティサイクル『バークレイズ・サイクル・ハイヤー』」http://www.slowmobility.net/columns/world/2013-04-28_16-15/(最終アクセス日2016/08/10)

- 市場調査メディア ホノテ調査レポート「東京都民1万人にきく、自転車シェアリング利用状況把握調査」https://honote.macromill.com/report/20171031/(最終閲覧日:2017/12/04)

Last Update:2018/01/31

© 2015 Mimiko MAKABE. All rights reserved.