出典:空き家バンク制度|浜田市

きっかけは2点ある。

まず1点目は2年ほど前に、私の家の敷地にある物置の屋根(明治時代からある)が崩落したことだ。さらにその半年後、近所の牛小屋が何者かの放火によって燃えた(中の牛たちも丸こげ)。どちらとも共通して言えるのはかなり建造物が古く、大きな被害を被ったということだ。

これに関連して古い建築物の現状に興味がわいた。更にその後新聞やインターネットで調べていくうちに、現在空き家問題が大きくピックアップされていることでぜひそこに焦点を当てようと考えた。次に2点目はテレビ(NHK番組”あさイチ”)で空き家について身近に話題になっていたことだ。

インタビュー形式で取り上げられており、空き家の所有者だけでなく周りの住民の話も特集していた。この番組をきっかけに一層親近感がわき、ぜひ取り組んでみたいと強く思った。

空き家の問題点や歴史背景、更にそこから現状の問題点の理由を究明していく。その後2015年に施行されたばかりの空き家対策特別法に着目していく。この法律施行の有用性を検討しつつ、自治体・企業がいかにして危険空き家を減らしていっているのか注目する。 最終的には危険空き家をいかに増やさないか、そして所有者のいない危険空き家をどのように今後対処していくかの政策を提案していく。

空き家といっても一軒家だけではない。

マンションやアパートの一室も、人が住んでいなければ空き家とてカテゴリー化することができる。

それを踏まえたうえで次に空き家を用途別に区分していきたい。

まず大きく分けて所有者がいるか、いないかの2つに大きく分けることができる。更に所有者がいる空き家に関しては、3つにわけることができる。まず第1に賃貸用の空き家、次に売却用の空き家、そして最後に二次的別荘と呼ばれるものだ。

これはいわゆる賃貸用でもなく、売却用でもない空き家を指す。特に今問題となっているのは、所有者がいない空き家が増加しており、それが原因で社会に悪影響を及ぼしている。以下に代表的な問題を挙げていく。

空き家問題は①倒壊、②放火、空き巣、③管理不徹底、④景観悪化が挙げられる。

まず①だが、これは屋根や、建物自体が崩れることで、その家の住民の生命を脅かす危険性があり、更には付近の住民にも被害が及ぶ可能性があるため、懸念される。

次に②は主に犯罪の温床としての問題があり、それが治安の悪化につながってしまう。今何かと話題になっている暴力団や不法入国者が空き家をねじろにしていることが増えていることも問題となっている。

そして③だが、これは特に空き家の所有者がいない場合が多い。(または空き家所有者が高齢者のため外出できないケースもある。)空き家の敷地に植えてある木々が隣家に伸びてしまったり、下水道の悪臭が周りの民家に広がったりしたりする問題点がある。

最後に④であるが、例として観光客が街に来た時、落書きされている空き家を見てしまうとしたら、その人たちは訪れた街について、悪い印象を持ってしまうことが挙げられる。

以上に挙げたように空き家は様々な問題を引き起こし、厄介そのものである。しかし現在空家は増加しているのが現状だ。次の章では現在の空き家状況と、なぜ空き家が増えているのかのメカニズムについてみていく。

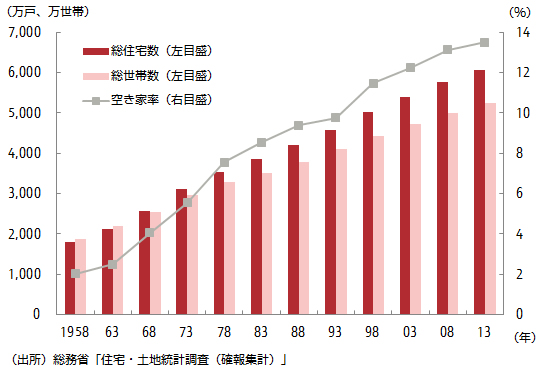

まず現在の空き家総数は900万戸近く存在する。更に下のグラフを見てわかるように今後も空き家は増加していくことは明白だ。野村総合研究所は2018年、2023年、2028年、2033年における日本の総住宅数・空き家数・空き家率(総住宅数に占める空き家の割合)の予測結果を発表した。

それによると、住宅の除却・減築などが進まない場合、2033年の空き家数は約2,150万戸へ増加すると見込んでいる。少子化もさらに加速する中で早急な対策が必要だ。なぜ空き家が増加するかの背景に大きく関連することに空き家の処理が大きく関係する。空き家の処理の仕方として、相続するか、しないかで大きく分かれる。

まず相続する場合の話であるが、実際相続をする場合は少ない。なぜなら今の若者は、マンションに住んでしまうからだ。特に一軒家だと維持費や固定資産税が多くかかってしまうからだ。

次に空き家を相続しない場合の話だが、これは売却と解体との2種類に分類できる。しかしどちらとも現在難しい。

なぜなら売却では地価の下落で不動産会社が買ってくれない。建物は10年たつと価値が半分になることと、新築志向で顧客が少ないためだ。

では解体の場合はどうか?まず解体費が空き家の規模によるが、100~200万円かかる。簡単にはできない金額だ。たとえできる余裕があっても、更地(建物が立っていない土地)は

宅地(建物が立っている土地)の6倍固定資産税が高くなってしまう。

以上のように処理しにくい現状に日本は直面している。

では空き家の歴史的なメカニズムとは何か?空き家増加のきっかけは高度経済成長期だ。当時は景気がうなぎのぼりであり、そのため富を持つことは当たり前であった。

もちろんその富の一つとして、住宅、つまりマイホームがあった。当時な考えは働くことで、お金がたまり、最終的に車やマイホーム(一軒家)を購入して、家族を幸せにする。という風潮が存在していた。

そしてそれらを、子供たちに引き継いでもらおうという意図が全体的にあった。そのため住宅の需要は非常に多く、建設会社はどんどん住宅を建築していった。その結果今では多くの高度経済期に建設された住宅(空き家を含む)が散見される。

しかし現在そのような風潮はない。なぜなら当時の子供たちは、今となっては固定資産税が高く、維持がめんどくさい一軒家には住もうとはせず、都会近くのマンションやアパートの一室に住む傾向が一般的だからだ。

(1)空家バンク:地方公共団体や地方公共団体から委任を受けた団体が住民から空き家の登録をインターネットを中心に募り、空き家の利用を希望する人に物件情報を提供する制度だ。歴史的に見て、この制度は20年以上前から 使われていたが、

全国に広がったのは最近である。インターネットによる登録制度の簡略化と移住、交流が当たり前になったことから空き家バンクのニーズが拡大化した。不動産会社と異なり、自治体が運営するため手数料はかからない。また不動産会社だと空き家など市場価値がない古い建築物には手をあまり出さないが、

自治体はいかに多くの人にその地域に定住してもらえるかが今後を左右するので地域によっては積極的に取り組んでいる自治体も数多く存在する。

しかし地方の自治体は人手不足で空き家が多いにもかかわらず、迅速な対応をできない地域もある。またそもそも知名度が低いという問題点もあるため、いかにより多くの空き家所有者、空き家購入希望者双方に有益な情報を送るかが今後の課題となる。

<実際の例>

珠洲市空き家バンクの特徴・・・珠洲市では空き家バンクによって空き家の有効活用を通して、本市への移住及び定住を促進させている。珠洲市で空き家バンクによる空き家に関する物件登録を受けようとする人は

は、珠洲市空き家バンク登録申請書(様式第1 号)を市長に提出しなければならない。その後市長が認めれば空き家を申請できたことになる。しかし申請されない存在する。それが以下の通りだ。

(1)申請内容に虚偽があるもの (2)老朽化している空き家 これらは空き家所有者が申請しても市長からの許可は下りない。

奄美市の空き家バンク特徴・・・

① 空き家情報の収集

・自治会等や新聞広告等で空き家を募集する。

②賃貸・売買物件(空き家)所有者からの登録申出。

※申請書等は不要

③奄美市と宅建協会による現地調査

・使用可能か、家賃はどの程度とするかの確認。

④賃貸売却売却物件の登録本申込み

・空き家所有者による登録申込みをし、奄美市にて登録受付を行う(現地調査で使用可能と判断された物件のみ)

⑤空き家バンクに登録・情報発信

・空き家バンク台帳への登録、奄美市のホームページにて情報掲載、移住希望者等への周知をする。

⑥空き家利用希望者を募集

⑦空き家利用希望者登録

・空き家利用・登録希望者を随時受付する。

⑧空き家物件の現地見学と物件交渉

⑨賃貸・売買契約

・利用希望物件の現地見学・物件交渉及び賃貸・売買契約を、空き家利用希望者と宅建協会が指定した不動産業者が直接行う。

⑩宅建協会から市への契約成立・不成立の報告

⑪空き家バンクからの削除等

・契約が成立した場合は、物件を登録から削除。(ただし、一定期間は、契約成立情報として奄美市のホームページにて掲載。)

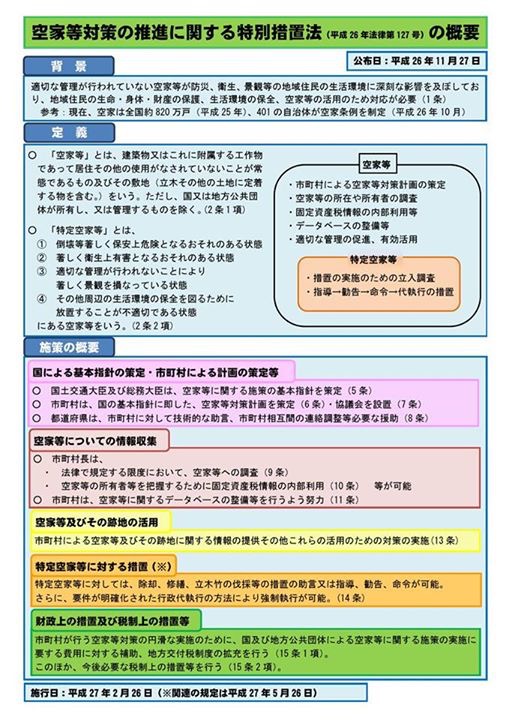

今までの対策と新しい対策の大きな違いは、政府が所有者不明の空き家を勝手に撤去できるようになったことだ。今までは個人の戸籍や不動産に関する資料を勝手にみることはできなかったが、それを可能にした法律が2015年5月に施行された。それが空き家対策特別措置法だ。

以上のように空き家特措法では自治体の限界があり、効率的に多くの危険空き家を対処することは難しいと分かる。そこでいかに危険空き家を減らしていくという観点で、そもそも危険空き家にしなければ今後増えないのではないかと私は考える。

そこで空き家の定期的な管理という方法がある。空き家の管理とは例えば水漏れの点検や、放置された庭の草むしりなど個人的にできることが多い。では空き家の管理者がいない場合、だれがやればいいのであろうか?以下に2点の例を挙げていきたい。

<具体例2> 高松市(香川県)の空き家管理システム まず管理作業は、不動産管理業務に精通し、多項目にわたる独自の審査を経て加盟した「空き家サポーターR」が行う。全国地場の優良不動産関連企業と提携することで、空き家管理だけでなく、売買・賃貸・リフォームなど、空き家に関する様々な相談にも応えることができる体制を整えている。

また動画によるレポートでは実際の管理の様子をお客さんは確認することができる。最後に台風や大雪時に緊急点検が必要な場合でも、無料点検をお客さんは受けることができる。

<具体例3>NPO 空き家管理センターによる「100円管理サービス」 。このサービスは毎月外部からの目視点検に特化したサービスになっており、所有する空き家が原因となる「事件」を抑制することを目的としている。

100円管理サービスを利用すると空き家センターの管理看板を設置し、管理者がいるということを知らせることで不法侵入や放火などの犯罪を抑制する効果がある。主な内容としては空き家の目視管理、クレームの一時管理、巡回状況の報告があげられる。

なぜ100円という安い価格でできるかというと「放置空き家をゼロに」の理念に共感してくれる全国の事業者からの支援、協力のおかげで空き家所有者の経済負担を少なくできる。

しかし一方で石川県では空き家管理代行サービスが進んでいない。背景として多くの住民が活用か、代行か決めかねているそうだ。戸建て1戸あたり月6000円と、首都圏などより料金を低めに設定し、月に数件は申し込みがあると想定していた。しかし、2年間近くでの利用は、首都圏に住む人から台風の際に緊急で見回りを依頼されたケースなど3件だけだった。市内各所にチラシも置いたが、目立った反応はなかった。

総務省の2013年住宅・土地統計調査によると県内の空き家は7万6900戸。住人の高齢者が長期入院したり、遠隔地に住む子どもが相続したりしたケースも多く、管理を呼びかけようにも、所有者を割り出すのが困難だという。

以上より管理システムがしっかりしている地域もあれば、そうでない地域も存在する。しかし地域の住民によってニーズはそれぞれ異なる。自治体だけでは一括管理した空き家システムや住民のニーズを引き出すことは非常に難しい。そこで企業との連携が今後不可欠となる。

不動産会社も空き家の管理代行を行っている。以下に例を載せておく。

2 東急リバブル・・2014年から空き家スマイルサービスの提供している。空き家スマイルサービスは、「急な転勤で自宅を空けることになった」、「相続による取得で使い道が決まっていない」など、何らかの理由により長期間居住していない

または居住する予定のない一戸建・マンションを所有者に代わって、当該物件を定期巡回するサービスだ。巡回スタッフが、庭木・雑草の確認、建物の通気・換気、通水・水漏れチェックなどを行い、現在

の状況を毎月報告する空き家管理に関する悩みや不安の解消に繋がるほか、建物の劣化抑止や防犯・防災などの効果も期待できる。このサービスでは3種類のプランを選べる。毎月1回屋外のみを巡回する「シンプルプラ

ン」(一戸建のみ)、毎月1回屋内外を巡回する「スタンダードプラン」、毎月2回屋内外を巡回する「エクセレントプラン」の中から選択可能だ。定期的に管理をされていない空き家は、遠方であったり、手間・費用がかかる等の理由から、増加

傾向にある。ゴミの不法投棄や雑草の繁茂等による生活環境の悪化や、放火や不法侵入等の犯罪の誘発に繋がるおそれもあり、こうした問題解決に役立つ。

・株式会社まちづクリエイティブ・・・千葉県の松戸市では築40年の借り手がつかない老朽化マンションや、「迷惑物件」と言われた駅前のホテル、更には築100年を超える古民家。放置されていたこれらの物件を、斬新なまちづくり「MAD

Cityプロジェクト」によりよみがえらせた。「まちづクリエイティブ」が推進する「MAD Cityプロジェクト」では松戸駅を含む半径500メートル圏内を核に「MAD City」なるエリアを称したまちづくりに挑戦している。

(「MAD City]とは再開発手法によらない、「人」によるまちづくりを指す)

不動産事業として、老朽化したマンションなどを家主から借り上げて家賃保証し、原状回復不要の「DIYでのリノベーションOK物件」として転貸している。その結果新しい住居者ぶとって自らリノベーションが可能であり、リノベーション後元の家賃よりもその影響で高く収入を得ることができる。

例えば元の家賃が2万だとしても、リノベーションで家の状態の質が上がれば、その倍でほかの人に貸すこともできるということだ。

そのうえ、「退去者がいたら連絡が欲しい」というウェイティングリストが伸び続けるほどの人気である。数年前には予想できなかったことが起きている。 その後2010年のプロジェクト開始以来、4年を経て150人以上のクリエイティブ層を誘致してきた。

・株式会社カチタス・・・群馬県にある不動産会社である。競売物件の買い取り再販でスタートした同社だが、現在は地方の空き家一戸建てをリフォームして販売する手法に注力している。空き家の処分に困っている家主と、手頃な中古物件を探している消費者のニーズをうまくつかんで業績を伸ばしている。

「一生ローンに縛られてまで新築住宅を買うつもりはない」という若い層が増えており、質の良い中古住宅を循環させるストックビジネスの仕組みの構築に力を入れている。この手法はそのため大手の不動産会社に対抗するため中小の不動産会社が特に力を入れ始めた。

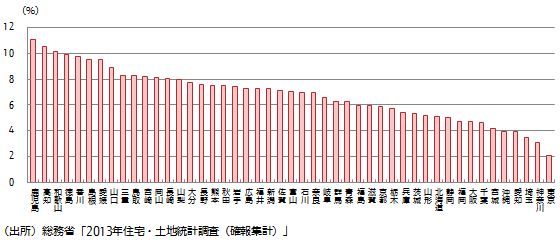

では次に東京都の空き家の現状についてみていきたい。上記のグラフは都道府県別の空き家率のグラフと空き家総数のグラフである。まず空き家率のグラフであるが、空き家率が最も高い県が鹿児島で約11%となる。次に高知が10・5%、3位が

和歌山で約

10%と続く。上位3位の県はどれも地方にあることがわかる。一方で空き家率が最も低いところが東京の2%となる。更に神奈川は4%と続く。つまり都会に位置する東京はいちばん空き家率が低いのだ。しかし

次に空き家総数のグラフを見てもらいたい。一番空き家数が多い場所は約81万戸の東京となっている。実にと号府県すべての空き家総数の約10%を占めているのだ。

先ほど空き家ちる上位だった県は空き家総数では上位10位にも入ってない。以上の点から空き家総数が最も多い東京に私は絞ることにした。

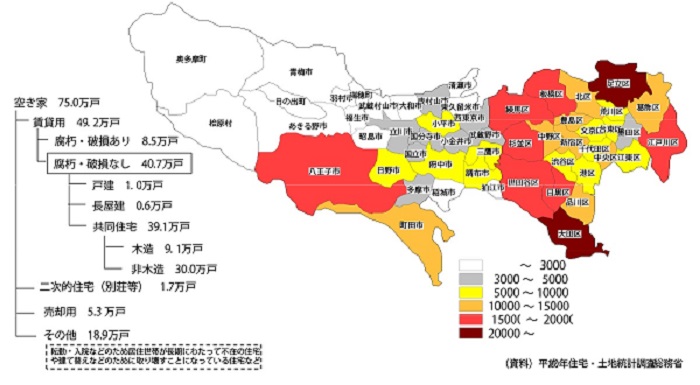

東京の中では上記の図のように八王子市、練馬区、板橋区、世田谷区、杉並区、目黒区、江戸川区が空き家率が非常に高い。また図からもわかるように東京23区のほとんどが非常に高い空き家率で色塗られている。

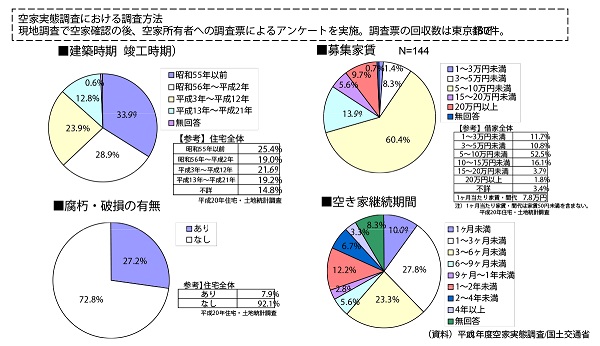

平成20年の東京都の空き家総数75.0万戸のうち、活用可能と想定される「腐朽・破損なし」の賃貸用の空き家数は40.7万戸で、活用可能な賃貸用の空き家は周辺区に実際は多い。では建築年数や空き家継続期間等はどうか?

下記表を見てもらいたい。建築時期では、昭和55年以前が約3割強を占めている。また腐朽・破損の有無では、3割弱に腐朽・破損がある。続いて募集家賃は、10万円未満が約7割を占めている。最後に空き家継続期間では3ヶ月未満が約4割全体で1年未満の割合が約8割となっている。

またリフォームに関してだが、約4割弱が行われている。中でも天井・壁・床等の内装の改修工事が高い。

入居者又は売却先の募集状況では、約8割が賃貸として入居者を募集している。最後に売却先や入居者が決まらない原因は、「市況が悪いため」につぎ、「募集し始めたばかりであるため」が上位になっている。

では最後に所有者、建て方・構造、立地状況を見ていきたい。所有主体別では、単独個人名義が7割を超え、法人が2割弱となっている。次に建て方・構造別では、非木造の共同住宅が約6割、木造の共同住宅が3割となっている。最寄り鉄道駅からの距離では、1km未満で7割弱を占めている。

そして最後に最寄り鉄道駅ま所要時間(徒歩)では、10分未満で6割強を占めている。

世田谷区は上記の東京全体図にあるように東京都の中で最も空き家が密集している地域だ。空家数で言えば5.3万戸と、都内では大田区の6.2万戸に次いで多い数字となっている。空き家率が低いのは、もともと世田谷区の住宅戸数が多いためと言われている。

また、マンションの空き家率でみると、世田谷区のマンションの空き家率は都区部で最も高く、12.8%にも上ると言われている。そのため、世田谷区の空き家事情は思ったよりもはるかに深刻であると考えられる。しかしその世田谷区では行政が中心となって様々な対策が講じられている。

1 法律の施行・・・「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に空き家等の適正な管理について必要な事項を定めることで、地域住民の生命、身体または財産の保護をすると同時にその生活環境の保全を図り、

安全で安心な地域社会の実現を寄与することを目的として、「世田谷区空き家等の対策の推進に関する条例」を施行した。主に空家の代行措置の書類の申請から提出について細かむ記されている。具体的には

必要な措置の代行の依頼は、安全代行措置依頼書(第1号様式)を区長に提出して、区長は、安全代行措置依頼書の提出を受けたときは、前項の措置の代行をするか否かを決定し、当該措置に係る特定空家等の所有者等に

安全代行措置可否決定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。(両方の書類の雛形はホームページで閲覧可能)更に区長は、前項の規定により第1項の措置の代行をする旨を通知したときは、あらかじめ、当該措置に係る特定空家等の所有者等に安全代行措置同意書(第3号様式)

を提出させるものとする。

2 空き家活用ゼミナール・・・ 世田谷区内で地域貢献型の空き家等活用を促進していくために、 オーナー及び活用希望団体・個人を対象に『第2回 世田谷の空き家等活用ゼミナール』を開催している。

「空き家等を活用して実現させたいプロジェクトがあるけれど、事業計画づくりがわかならい」 「使い方に合った魅力的な空間づくりを考えたい」「家賃に見合う収益事業をどう生み出したらよいか」 などの課題に対して、

建築・不動産・収支計画などの専門家を講師に迎えて、 少人数のグループワーク・演習で具体的な事業計画プランの練り上げを行なう2日間となる。 2017年5月に開催した『第1回 空き家ゼミナール』の参加者からも具体的な活用につながっている。

また参加者は一般の人でも参加できる。(ただし定員は40人のため、応募者タスの場合は抽選となる。いかにチラシがあるので参照してもらいたい。)

3 現地見学会・・・空き家、空室、空き部屋を地域のために活かしたいと考えている団体等を対象に、 「現地見学会」を開催する。見学会当日は、空き家等の実際の現場を見ることができるほかに、 オーナーが同席するので活用イメージなどについて意見交換ができる。

見学会はオーナーと団体のはじめての顔合わせの場となる。

4 空き家活用に関するフォーラム・・・このフォーラムは、これまでの相談窓口の取り組みや区外の先進事例の紹介を通じて、空き家等地域貢献活用を検討する区内土地・建物所有者のチャレンジを応援するための取り組みとなる。

世田谷では空き家等地域貢献活用モデル・地域共生のいえ・まちを元気にする拠点(公益信託世田谷まちづくりファンド)・市民緑地・小さな森など、様々な場が住民主体でつくり出されてきた。これら「新しい“小さな公共空間”」がどのような役割を果たしてきたのかを振り返り、

今後の可能性についてディスカッションするという内容となっている。 定員は100名となっており、前述したセミナーよりは多くの人が参加できるイベントとなっている。

世田谷区の企業の対策

1 ひとつ屋根の下プロジェクト・・・このプロジェクトは、地元の商店主たちが買い物難民救済の為の宅配を行うという目的で、空き家(高齢者住宅が多い。)となっているアパートを借りそこに学生を入居させて、その代りに宅配業務に携わってもらうというちょっと

変わったコンセプトとなっている。日本ではこうした活動はあまり見られないが、フランスなどでは一般化されているようで、日本に定着しさえすれば大きな可能性のある活動になるだろう。実際に緊急時の対応など難しい問題を抱えつつも活動は継続しているようで世田谷区からの情報発信が期待されている。

2 タガヤセ大蔵プロジェクト・・・世田谷区内は駅から徒歩で10分、20分かかる場所がかなり多く、そうした地域の空き家をリノベーションしても利用ニーズがあまりない点が指摘されていた。

そこでそうした欠点をふまえ発足したのが「デイサービスと認知症カフェを備えた地域の多世代交流拠点づくり」を掲げたタガヤセ大蔵プロジェクトである。

このプロジェクトによって、時代や地域に取り残された木造アパートを活用し、高齢化社会における生活空間の確保と共に心のよりどころが作られている。

今まで見てきたように空き家の対処法(空き家の解体・リフォーム・売却など)は様々あり、今からでも今後の空き家増加は食い止めることは可能だ。更に費用的には解体が難しい、また愛着ある家は残したいと思う人にとっても

空き家の管理や代替提案という方法がある。しかしこうしたことがあまり認知されていないことも事実だ。よってこれらをより多くの人に認知することが私の政策提案の一つだ。実際に長野県で空き家対策に当たって啓蒙活動の重要性を説いた方の論文があったため紹介していきたい。

まずこの論文では長野県の空き家相続者・相続予定者に今後家の終末を考えているかアンケートを取った。その結果なんと65%もの人が全く考えていないと回答した。

また考えていると回答した35%の中の人では80%近くが相続を考えていると回答した。では次に具体的な危険空き家予防啓発キャンペーンについて述べていく。

対象としては空き家所有者と空き家相続予定者だ。啓発させる行き来として空き家の売買・賃貸・解体をさせる。また相続についても直前ではなく、なるべく早く家族と話せるようにする。

以下に啓蒙の順番を示していく。

1 パンフレット作成・・・予防はそもそも認知が低いため、空き家予防を概念化させたパンフレットを作詞する。

2 情報発信・・・長野の空き家対策に「予防」を加える。更にパンフレットの配布

3 イベント開催・・・人気のある「終活」イベントとのタイアップして、予防意識の普及化を目指す。

最終的な長期目標として社会全体として空き家の予防と改称を行う仕組みを作ること。今後はパンフレットの具体化が緊急課題となる。

1 若者世代への認知・・・長野県の対策案にもあったが、空き家の処理や相続対策は早ければ早いほうがよい。つまりそうした知識を早いうちから知っておくことが重要となる。

ただ義務教育内では小・中学生にとっては内容を理解するには難しいだろう。また高校・大学では理解するのにそれほどは苦労しないと思うが、全体的に機会を作るという面では難しい。

そうなると一番いいタイミングが就職活動中だ。就活は否が応でも就活生があちらこちらに飛び回る。例えば全体説明会ではより多くの若者により高確率で

伝えることができる。ただ何の特典もなしに説明会でブースを構えているだけでは就活生は来ないと考える。そこでこれは私の経験だが、就活イベントでは3社ブースを訪れれば、クオカード、

5社で500円分図書券配布など、ある一定数の会社説明会に参加すれば特典がもらえることを利用することを提案する。

例えば空き家管理・対処の説明会に行けば、空き家に関するパンフレットや説明書をもらえるとともに、これは何でもよいが、図書券やクオカードを特典として付ければ

空き家を少し知っている人なら説明会に来る可能性は上がる。

2 DIY型住宅の有用性を不動産管理人に認知・・・DIY型住宅とは所有者が自分の好みに合わせて室内・室外をアレンジすることを指す。DIY型住宅の最大のメリットは第7章にも述べたが、

住まいの長期化を促進させ、不動産価値を上げることができる。特に東京では賃貸物件が多く、人の入れ替えは激しい。しかしそれと同時に住まいは通常より痛むのは早い。一般的に住宅の瑕疵は

大家さんが直さなければならないが、立て続けにそのようなことが起これば家主の負担は大きい。それを防ぐためにある程度の傷みは住人が負担して、一方で

DIY型住宅を容認すれば住人にとっては自由な住まいになり更に将来その部屋を別の人に受け渡すとき、不動産価値が高い状態で引き渡せるので非常に大きなメリットとなる。一方で大家さんにとっても費用負担減となる。

ただ家主のマンション・アパートの規則は様々でもちろんDIYをすべての家主が容認するとは思っていない。一番大事なことはDIY型住宅の有用性をすべての家主に伝えることだ。

これに関してはどの不動産会社にとってももうけになるので、企業が中心となってやることが望ましい。ただ自治体も相談窓口を作ることは必要だ。おそらくたくさんの不動産会社が流入してくるので、

家主にとってどの不動産会社に頼もうか迷うと考える。そこで自治体が不動産会社とパイプをつなぎ、すぐに各々の不動産会社と連絡を取り合えることができる環境を作れば

より一層効率的だ。

今までは所有者が明確な危険空き家を見て来たが、所有者が不明な危険空き家も対処していかなければいけない。そもそもなぜ所有者が不明な空き家が出てきてしまうのか?

それは戸籍に誰が空き家の所有者か明記されていないことが多い。第5章で紹介した空き家特措法でやっと自治体は個人データが載っている戸籍・謄本が

閲覧可能になったが、前述のように所有者が書いていない戸籍・謄本も存在する。その場合その所有を特定するため自治体は所有者の家族をはじめ、親戚の少佐関係性も調べなければならない。

結局今現在の自治体だけでは手が回らないのである。しかも現状では自治体が勝手に所有者不明の空き家を同行はできない。

そこで私は危険空き家と指定された空き家に関して特例を設けて必要事項を満たせし、かつ空き家所有者の親戚や家族に同意を求めればその家の改修は行ってもよいことを提案したい。

いま現在そのような法律はないが今後このような法律は絶対に必要になってくる。ただまずは新しい法律を作るよりも空き家特措法の見直しが必要だ。

この法律は危険空き家と特定するためにいくつかの項目があるが、実はこれらの項目は非常にあいまいだ。例えば屋根が崩れそうという項目があるが、

何を基準にしているのかが明記されていない。これでは自治体によって判断が違う可能性も出てくる。そこで空き家特措法の改定とともに、

先ほどの所有者不明の空き家に対しても、新たな法律というよりは特措法の改訂版として所有者不明の空き家の対処法を明記してもよいと考える。

ではここから空き家対策特別措置法(以後、特措法と記す)について説明していく。

<目的> 適切な管理が行われていない空き家が、倒壊や火災等で近隣の住民に悪影響を与えることを防ぐためにこの法律は作られた。制作過程としては地方で問題となっている空き家についての現状を国会で各地方出身議員が議題としたことから始まった。

国会で議論が交わされた後、2013年に自民党が「空き家対策推進議員連盟」を作った。これをきっかけに都市と地方の議員同士の連携、各省庁ごとの役割もしっかりと取り組まれた。その2年後の2015年5月26日に同法律は施行されるにいたる。

<詳細> 自治体や政府が危険空き家(倒壊等著しく保安上危険の恐れのある状態、著しく衛生上有害となる恐れのある状態、著しく景観が損なわれる状態、その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切な状態)と判断した場合、特に政府は空き家管理者に改善指導、勧告、命令、強制撤去と順々に権限を発揮できる。

更に自治体はこの法律のおかげでその家の固定資産税の情報が閲覧可能となり、より一層個人の特定がしやすくなる。

<費用>特定空き家に認定されると、固定資産税が4倍近く値上がりして、いずれ更地より高くなってしまう。今までは更地は宅地よりも6倍の固定資産税がかかっていたため空き家を放置することで、更地化を防いだ人たちが多かったが

この法律の施行で空き家が建っている宅地でも危険空き家と指定されればさらりと小野軸宅地よりも6倍高い固定資産税がとられてしまう。

<実施例>昨年の10月に横須賀市で空き家特措法に基づき、政府によって空き家が撤去された。

老朽化により、付近の住民に苦情が出ると政府が判断したため、政府主導の行政執行という形で行われた。

しかし空き家特措法の現状としては芳しくない。自治体としては人手不足、空き家所持不明者の解体費用を補助できない問題点があげられる。更に危険空き家所有者は解体費用を払えず、未払いが多数起きている。大阪の一部地域では7割の所有者からお金を回収できていない。(20件施行して5件しか集金できていない。)

第6章 空き家の管理について

<具体例1> 佐世保市(長崎県)のシルバー人材登用 佐世保市シルバー人材センターの人材は主にパソコン指導や経理事務、剪定など技術を要する仕事を行う。その中でも特にシルバー人材による空き家管理が進められた。その背景として、市内では約5200件もの空き家があり、住民側は「瓦がおちる」などと苦情を寄せていた。そこで

佐世保市と佐世保人材センターが2016年4月に提携を結んだ。その結果センターが見回りや破損確認、除草などのサービスを有料で提供する仕組みが整った。

またオプションメニューもあり、室内点検(800円)や台風・吹雪時の点検(3000円)がある。

#不動産会社の空き家の管理について

1 積水ハウス・・価格は定期的な巡回月額1000円からポスト整理・庭木の整備で月額3000円と選択肢は幅広い。

第7章 企業の先進的取り組み

第8章 東京都の空き家の現状

東京の空き家の種類は賃貸用の空き家が大半を占める。具体的には賃貸アパートや賃貸マンションの空き室や空き家を指す。

マンションは住人全員が管理組合に所属し、管理費や修繕積立金の徴収、維持・修繕の計画などを住人自らが行っている。管理会社が管理を請け負っていることがほとんどだが、管理組合は住人に他ならず管理会社は修繕の提案や管理の委託、費用の取りまとめをしているにすぎない。

例えば総戸数30のマンションのうち、10戸が空き家になってしまった場合、 管理費や修繕積立金は、単純に考えて3分の2しか集まらない。清掃頻度を少なくしたり、電気を間引いたりして不足分を捻出するしかないのだ。

一番の問題は、マンション全体の不具合や劣化を10年~15年などに一度、点検・補修・修理する大規模修繕の時だ。必要な時に、必要な経費が積み立てられていなかったら、大規模修繕を先延ばしにするか、局所的に修繕するしかない。

このように空き家率の高いマンションは満足な管理や修繕がおこなわれないことに直結し、劣化が早くなり資産価値の低下も早くなってしまう。

マンションは、「空き家が多くなったから」「古くなってきたから」といって簡単に立て替えたり、取り壊したりできるものではない。建て替えにも取り壊しにも、住人のうち一定数の同意が必要であり、「現状維持」しかできていないマンションも多くある。

そもそも空き家率の高いマンションは、建て替えや取り壊しの費用が捻出できないということもあるだろう。空き家問題は、「マンションの寿命」という問題にも深く影響している

世田谷区の空き家対策

第9章 政策提案その1(空き家の管理や対処法の認知拡大化)

空き家処理・管理を東京で行う場合の政策

第10章 政策提案その2(所有者不明の空き家の管理・対処)

参考文献

© 2015 Taichi NAKAMURA. All rights reserved.