子どもの貧困

~貧困ひとり親家庭に向けて~

社会科学部 4年

政策科学ゼミⅢ

富山ゆりな

神奈川県横浜市・本稿筆者の知人撮影

研究動機

1976年の経済協力開発機構(OECD)による所得格差の国際比較では、日本は最も平等な国という結果が示され、戦後の経済成長のみならず平等も実現した国であることが印象付けられていた。しかし90年代に入りバブル経済が終わり長期の経済停滞期に突入したところ、国内に大きな経済格差があることが露呈し、2008年のリーマンショックの頃からはさらに格差よりも貧困が問題視されるようになった。

2015年、塾講師のアルバイトで授業をしていた中学生に、「子どもの貧困と聞いたら何を思い浮かべる?」と聞いてみたことがある。その生徒が答えたのは、アフリカの飢餓に苦しむ子どもについてであり、日本にも子どもの貧困は起こっているという話をしたところ、非常に驚いている様子だった。その頃と比べれば2018年現在は、子どもの貧困はニュースや新聞で取り上げられることが増え、認知度は上がってきている。また、子どもの貧困率という数字だけに着目すれば、16.2%(2012年)から13.9%(2016年)と減少している。それでもなお貧困に苦しむ子供がいる状況をどう改善するか、そして貧困の連鎖を止め子供の明るい未来を照らすためにはどうすべきかを研究したいと思い、ゼミでのテーマとした。

現在、日本の子どもの7人に1人が貧困状態にあるという現状がある(2016年 国民生活基礎調査)。中でも、ひとり親家庭の貧困状態は厳しく、約5割が貧困家庭である。

子どもの貧困はすなわち大人の貧困であるとも考えられるが、研究テーマを子供に絞っている理由は二つある。一つ目は、貧困が自己責任だとされる風潮が強い中で、子どもには自己責任が課せられないからである。二つ目は、子どもは学校や保育所など様々な機関とつながっているため状況把握がしやすく、今支援を行い貧困の連鎖を断ち切ることで、将来的に支援が不要な大人になる可能性が高まるからである。子どもの貧困に焦点を当てて研究を進めるが、大人の貧困と分離したものとして捉えるのではなく、貧困はすべてつながっており連鎖するという認識をもって進める。

章立て

- 第1章 子どもの貧困とは

- 第2章 課題設定

- 第3章 事例の考察

- 第4章 子どもの貧困改善につながりうる様々な施策

- 第5章 政策提言とまとめ

第1章 子どもの貧困とは

1-1 貧困の定義

社会学では、貧困の考え方に絶対的貧困と相対的貧困の2つがある。

絶対的貧困とは、人間として最低限の生存を維持することが困難な状態にあることを指す。国や地域の生活レベルとは無関係に、最低限の衣食住を満たすことが困難な生活水準にある人々の状況を言う。

一方、相対的貧困とは、国や地域の生活レベルと比べて適正な基準で生活を営むことができない状態のことを指す。衣食住など最低限の生活は送れるものの、経済的な理由で高校進学を諦めたり部活に所属できなかったりする状況はこれに当てはまる。

相対的貧困を測定する方法は世帯所得における中央値を算出し、その約半分の値を貧困ラインとする。そして貧困ラインよりも世帯所得が下回る世帯を貧困世帯として定義する。

現在日本では、経済協力開発機構(OECD)の調査によって世帯収入から国民一人ひとりの所得を試算して並べた場合に、中央値の50%に届かない人を貧困状態にあると定義し、貧困率などの統計を取っている。

しかし、世帯所得という数値化された基準のみによって貧困の現状を把握することは難しく、より具体的な生活に即した調査として、「剥奪指標」がある。これは、社会の中で生活に必要とされる物品、サービス、社会活動などの項目を選定してその充足度を指標化したものである。例えば、「洗濯機が家にあるか」「1日3食食べているか」「病気になった時医療機関にかかることができるか」など全ての人が生活に必要だと納得するものがあるかどうかを尋ねる項目をx個定め、〇×で答えて何項目当てはまるかを調査するなどである。なぜこのような指標が必要なのかというと、世帯所得という経済的な指標だけで貧困を図ると、経済的な面からある程度の支援をすれば貧困から抜け出せるという考えになりかねないからである。しかしその考えでは、貧困が子どもに連鎖することや、生活保護を受けていた子どもが大人になって再度生活保護を受けるという状況が起こる理由がなくなってしまう。そのため、剥奪指標を用いて個々人の生活状態に即して調査をし、経済状況のみによって貧困を判断することがないようにすることも必要だと考えられる。

1-2 日本における貧困の現状

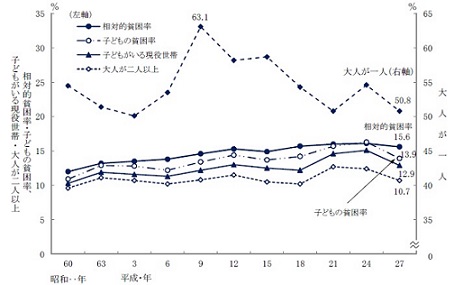

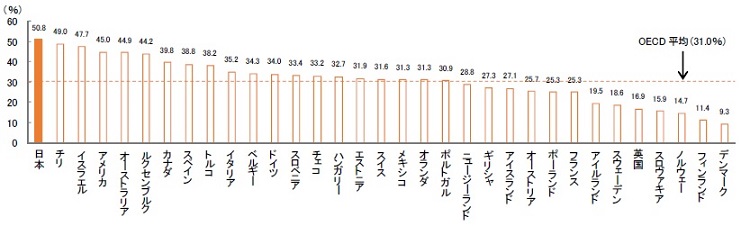

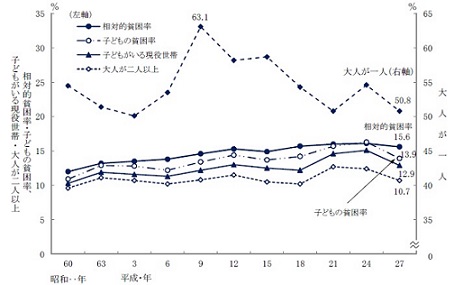

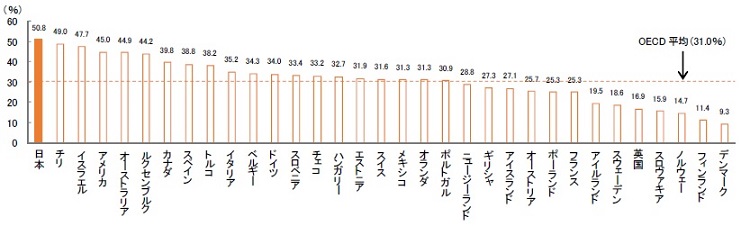

以下の《図1》は、前述した相対的貧困率の計算法によって算出した日本における子どもの貧困率の推移である。2016年の13.9%が最新の値となっており、子供の約7人に1人が貧困状態にあるというのが実情である。この数値はOECD加盟国34か国の子どもの貧困率ランキングによると、34か国中10番目に高く、平均を上回っている(平成22年)。また《図2》に注目すると、一人親家庭に限定した貧困率は50.8%で、これは加盟国の中で最も高い値である。昭和60年以降50%を下回ることはなく、日本における一人親家庭の子供の貧困率は加盟国の中で最悪の状況にあるということになる。

《図1 貧困率の推移 出典:厚生労働省 国民生活基礎調査》

《図2 こどもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯の貧困率の国際比較》

1-3 貧困の連鎖

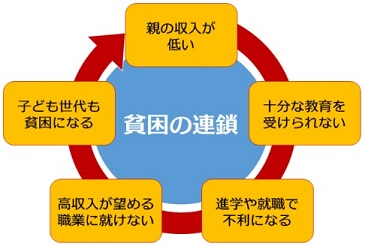

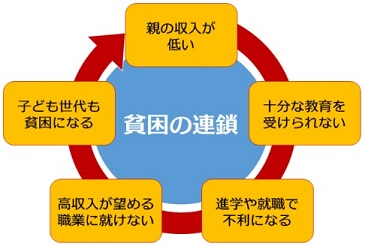

子どもの貧困は、下の図のような流れで連鎖するといわれている。

親の収入が少ないと、子どもが十分な教育を受けることができず、子どもが進学を諦めたり、就職で不利になったりすることがある。そのため、結果として高い収入を得ることができず、それが次世代に連鎖してしまう。

図2 貧困の世代間連鎖 出典:Huff Post

第2章 課題設定

2-1 制度の見直しの必要性

2-1-1 就学援助

就学援助は、教育の機会均等を目的として、経済的理由によって就学困難であると認められる学齢児童生徒の保護者に対して国や地方自治体が就学に必要とされる様々な経費(学用品費/通学用品費/通学費/修学旅行費/学校給食費 など)

を援助することである。対象者は要保護者、準要保護者で、平成26年度は150万人が対象となっており、年々増加している。平成17年度以降、準要保護者に対する国庫補助が廃止・一般財源化され、就学援助は市町村が単独で実施している。平成10-17年度の受給者の増加率は7.3%であったのに対して、平成18-20年度は1.3%になり、一般財源化が就学援助率の増加を抑えたと考えられている。また、財政力の乏しい市町村にとってこの影響は大きく、認定基準を厳しくしたり給付水準を下げたりしなければならなくなったことで、地域間格差が拡大したとも考えられる。

週就学援助制度には、地域間格差のほかにも様々な課題点がある。例えば、保護者が就学援助によって受けた費用をほかの出費に充て、学校納入金が未納になっているケースがあり、システムを見直す必要がある。また、教育の機会均等を目指して始まったこの制度だが、全国学力テストの結果では、就学援助率が高い学校のほうが、そうでない学校よりも平均正答率が低い状況が続いている。この状況を見直さなければ、教育という観点から貧困の連鎖に歯止めをかけることは難しい。

2-1-2 生活保護

受給者214万人 164万世帯 約半数が65歳以上 (平成27年)

貧困母子家庭の捕捉率は約15%

捕捉率:貧困世帯がどれくらい生活保護を受給できているかを示す数値

生活保護世帯の子どもの大学進学が制度的に認められていない。

進学すると、子どもは同居していても別世帯として扱う「世帯分離」が行われ、

親の保護費が減額される。また、生活保護の子どもが進学後に備えてアルバイトなどで貯蓄することも許されていない。そのため大学進学を諦める子どもが多い。昭和45年に高校に進学する際の世帯分離が廃止されたことを鑑み、大学等への進学についても早急に支援策を講じるべきである。問題点①財源の確保②生活保護を受けていない低所得世帯との公平性?生活保護への厳しい見方があること納税者への理解を得ること

保護世帯の大学など進学率は33%(全世帯80%)

→2017年6月 閣議決定 経済財政 「骨太方針」

保護世帯の子どもの大学進学支援に財源を確保すること、

制度の見直しを来年度行うことを明記。

2018年の生活保護見直しによって、ひとり親世帯に支給される母子加算が、現在の月21000円から月17000円に減額された。大学に進学すると世帯分離が行われる仕組みは現行のまま。

2-1-3 母子可算

第3章 事例の考察

3-1 国内の事例

3-1-1 大阪市こどもの貧困対策推進計画

様々な地方自治体が子供の貧困に対して策を考え講じているが、ここでは大阪市の取り組みについて考察する。大阪市を事例として取り上げた理由は主に二つある。一つ目は大阪府自体の貧困率が沖縄に次いで国内で2番目に高い21.8%という数値であること(2012年)。二つ目は、1章で述べた剥奪指標に近い方法を実際に用いて困窮度を実態調査していることである。

(1)実態調査

平成28年6月27日~7月14日にかけて、大阪市立小学校5年生、中学校2年生の全児童・生徒とその保護者、大阪市内認定こども園、幼稚園、保育所の全5歳児の保護者を対象に、学校園を通じて調査票を配付、回収した。(回収率76.8%)

この調査の結果確認された主な課題は6つある。

①家計と収入に関すること:例)相対的貧困にある世帯においても、就学援助や児童扶養手当を受給したことがないと回答した世帯が1割程度存在している。

②ひとり親世帯の生活の困難さに関すること:例)養育費の受給率は、困窮度に関わらず1割程度にとどまっている。ひとり親世帯の親は、ふたり親世帯の親に比べ心身の負担感が強い。ひとり親家庭(特に父子世帯)は、相談できる相手が少ない傾向にある。

③若くして親になった世帯の生活の困難さに関すること:例)親の最終学歴が中学校卒業や高校中途退学のため非正規で就業している割合が高い、10代で初めて親となった世帯の35%以上が相対的貧困にある。

④健康と経済的困難に関すること:例)保護者の健康診断の受診率が低くだけでなく、こどもを医療機関に受診させることができなかった割合が高い。こどもの朝食の頻度が低い。

⑤学習習慣・生活習慣と経済的困難に関すること:例)困窮度が高くなるにつれ、塾や習い事に通う割合や中学校の部活動に参加する割合、家族以外の大人と一緒に過ごす割合、保護者がこどもの将来に対して期待している割合、こどもが希望する進学先の学歴が低くなっている。

⑥繋がりに関すること:例)ふたり親世帯よりもひとり親世帯の方が、相談できる相手が少ない傾向にある。

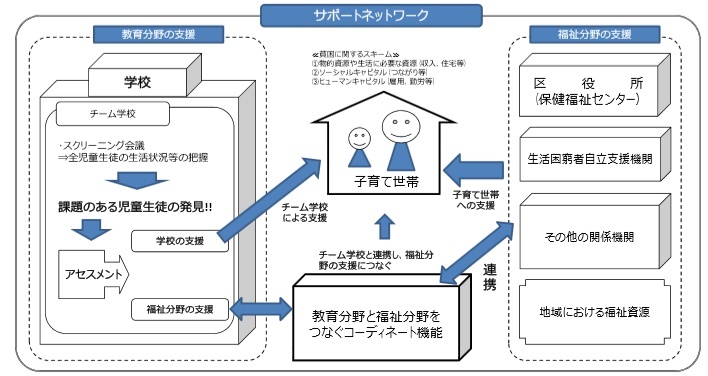

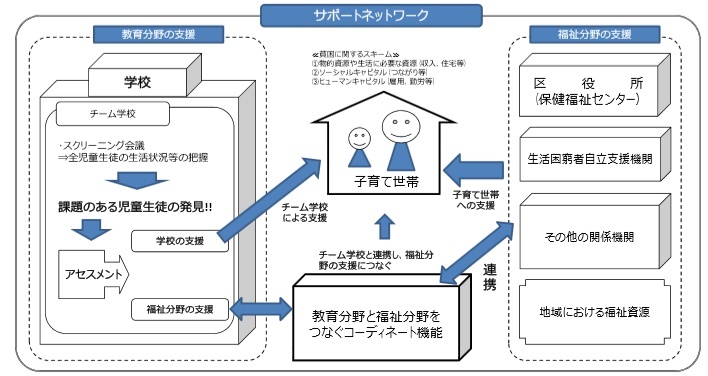

(2)こどもを総合支援するネットワークの強化

前述の実態調査からわかるように、支援の必要な子どもや世帯には、複合的な課題が存在することが多く、総合的な支援が必要であると考えられる。新しい施策を考えることだけでなく、現在ある施策を必要としている家庭に対して十分に届けることが重要である。すなわち、教育分野と福祉分野が連携下総合的な支援が必要であり、

図4 サポートネットワーク 出典:大阪市HP

(3)子供輝く未来基金

子どもの貧困対策のための寄付金を民間から募集し、ひとり親家庭への就学支援などに活用する。民間資金を原資とする子供の貧困対策基金は全国でも珍しく、安定的な収入が得られるかが課題となっている。ひとり親家庭の中高生を対象に、返還不要の奨学金を毎月数万円ずつ支給。児童養護施設出身で大学進学を希望する子どもにも学費を支援するほか、子どもの食事を無料または安価で提供する「子ども食堂」の運営などを補助する。

2018年4月からの志向を目指し、必要な条例の改正案が2月に2月に議会に提出される予定であり、筆者も今後の動向に注目していきたい。

。

3-2 海外の事例

3-2-1 イギリスの事例

イギリスでは、1999年に当時の首相トニー・ブレアが「2020年までに子どもの貧困を撲滅する」と宣言して以降、政府が多くの政策を打ち出し実績を公表している。1997年の政権誕生から2010年までの変化を見ると、子どもの貧困率は26%から18%に減少し、特にひとり親世代では49%から22%へと5割以下に減少している。

日本の政策と大きく違う点は、2010年に成立しいた子どもの貧困法で数値目標を明記していることや、対策の進行状況を政府が国会に毎年報告し目標達成のための戦略を3年ごとに見直すことが義務化されていたこと、社会保障制度の見直しを行う中で、教育関係の予算を決して削減しなかったことなどである。

ここで、イギリスの取り組みをいくつかあ検討する。

①児童信託基金:親が子ども名義の口座を作ると政府から一時金が振り込まれ、その後は子どものための貯金口座として使われる。一定額までは利子が非課税で、この口座の資金は子どもが18歳になるまでは引き出すことができないため、18歳以降の高等教育や職業訓練等に活用されるという仕組みにはっている。

②タックスクレジット:現金給付による支援で、日本のような児童手当の他に、納税額が一定基準を下回る16歳未満の子どもをもつ親に、年額約9万円の基本額と子ども1人につき最高40万円程度を給付する「児童タックスクレジット」。

低所得者の働いている親に年額約33万円の基本額、その他ひとり親には最高34万円を給付する「就労タックスクレジット」がある。現在は「ユニバーサルクレジット」という名称で、児童タックスクレジット、就労タックスクレジット、求職手当、所得補助など6種類を統合した低所得者向けの新しい制度ができている。

第4章 子どもの貧困改善につながりうる様々な施策

すでに貧困状態にある子供を救う救貧と、貧困状態に音いりそうな子どもがそうなることを防ぐ防貧に分けて記す。

救貧

- こども食堂

貧困でご飯が食べられない子どもや、貧困でなくとも親が仕事で忙しいなどの理由から一人で食事を取らざるを得ない「孤食」の子、不登校の子、また、赤ちゃん連れのシングルマザーなどが、300円前後で栄養のある夕食を食べられる食堂が、こども食堂である。

米や食材などは、近隣の農家の余剰野菜を譲り受けることもあり、スタッフは、ボランティアからなっている。開始当初は、都内にあるものがほとんどであったが、現在、全国的に数が増え、ますます規模が大きくなってきている。

- フードバンク

食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供するる団体・活動のこと。まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品(食品ロス)を削減するのがメインの目的であるが、貧困状態にある人に提供することに役立てることもできる。

フードバンクは、アメリカでは既に40年の歴史があるが、日本では2000年以降に設立されはじめたところであり、その活動内容等についての把握は、十分ではなかった。 このため、農林水産省が、平成21年度に「フードバンク活動実態調査事業」を実施し、日本における活動の実態を把握するとともに、今後の活動の活性化に資するようフードバンクの運営上の課題等を整理した。フードバンクを子どもの貧困問題への対策として生かすためには、フードバンク自体の知名度を広めることや、仕組みを必要最低限まで簡素化し参加しやすいようにすることが必要である。

フードバンクのシステムとしての問題は現在主に三つある。

- 一つ目は、制度自体の認知度の低さである。

フードバンク活動についての認知度は企業・一般市民ともに低い。企業等のアンケート調査においてフードバンク活動を支援できない理由として、「フードバンクの実態がよくわからない(情報がない)」をあげている企業等が多く、このことが支援を開始するに当たって妨げとなっている。他方、各種メディアへの露出によって影響を受けて支援を始めたり、実際にフードバンクを立ち上げた例も複数あることが指摘されている。したがって、フードバンク活動への企業・個人等からの理解・支援を得るためには、まずは認知度の向上が非常に重要であると考えられる。

- 二つ目は、フードバンクの信頼性の確保である。

食品を提供する企業等の支援者にとって、提供した食品が衛生上正しく扱われることや、転売などされずに食べ物を必要としている人に確実に届くことが保証されていることが重要である。しかし、現在、「フードバンク」の法的な定義等はなく、誰でもフードバンクを名乗った活動ができる状態となっている。このような状況においては、食品を提供する側にとっても提供される側にとっても、取引を開始しようとするフードバンクが信頼に足る組織であるかどうかを判断するのは難しく、取引開始の障害となる可能性がある。例えば、フードバンクの仕組みが確実に機能していることを担保する仕組みを検討することも必要である。

- 三つ目は、フードバンク間の連携が希薄でなことである。

フードバンクの認知度向上と信頼性確保のためには、国内のフードバンク間での連携が重要となる。現在、国内のフードバンクは、それぞれのフードバンクが持つ理念や地域特性等に応じたフードバンク活動を展開しているが、共通課題も多く、フードバンク間で連携することで、より効率的・効果的な解決策が考えられる場合もある。具体的には、ノウハウの共有や食品のやり取りといった実務的なレベルの連携から、フードバンクシステム全体が抱える課題についての社会への問題提起を連名で行うなどの取組みが考えられる。そのためにも国内のフードバンクを取りまとめる組織が設立が期待される。

- 救缶鳥プロジェクト

これは、世界の飢餓地域に向けて日本のパン会社「パン・アキモト」が行っているプロジェクトで、救缶鳥と名付けられた賞味期限3年間のパンの缶詰を、まず2年間は有事・災害時に備えて備蓄しておき、残りの期限が1年あるうちにディスカウントした価格にして回収したのち、NGOや日本国際飢餓対策機関を通して飢餓地域に輸送し支援物資とするものである。これは、世界向けに行っているプロジェクトであるが、日本国内の貧困家庭向けにも実行できる余地がある。

防貧

- 子どもの未来応援プロジェクト

「子どもの未来は日本の未来」をモットーに掲げ、子どもの貧困対策を講じているのが、子どもの未来応援プロジェクトである。生まれ育った環境によって、教育の機会が得られずに将来の可能性が閉ざされてしまう子供たちや、健やかな成長を育むための衣食住が十分確保されていない子供たちのために、教育支援・経済支援・生活支援・就労支援の4つの観点から支援を行っている。また、支援を受けたい項目や自治体、悩みの内容などから受けられる支援を探せるようにもなっている。

- シングルマザーへの就業支援

シングルマザーが受けられる就業支援には、マザーズハローワーク、教育訓練給付金、高等技能訓練促進費等の給付などがある。

マザーズハローワークでは、子育てをしながら就職を希望している人に対して、キッズコーナーの設置など子ども連れで来所しやすい環境を整備し、担当者制による職業相談、地方公共団体等との連携による保育所等の情報提供、仕事と子育ての両立がしやすい求人情報の提供など、総合的かつ一貫した就職支援を無料で行っている。マザーという名がついてはいるが男性が行くことも可能であり、日本全国に200箇所近く存在している。

教育訓練給付金は、雇用保険制度で提供されている就業のための教育訓練を、雇用保険に入っていない母子家庭の母が受講した場合に給付金が支給される。

口頭技能訓練促進費は母子家庭の母が経済的に自立するために必要な高等技能(資格)を習得する際の支援を行うために援助金が支給される。対象となる資格は看護師や介護福祉士、保育士など就業に結びつきやすいものが多い。

5章 政策提言とまとめ

5-1 政策提言

1.制度の見直し

第2章でふれた制度に関して、在り方を見直し、制度やシステム自体の改善をする必要がある。また改善したうえで、認知度を高め実際に活用されることも重要である。

2.貧困家庭の親や子どもんい対して様々な側面から継続的に支援する必要があるため、地方自治体や学校などの機関が一丸となってサポートできるよう一つのデータベース化を進めることが適策と考える。大阪のサポートネットワークを参考にしたい。

5-2 まとめ

日本における子どもの貧困という問題自体、近年ますます注目度が上がっているテーマであるため、今後の動向に注目していきたいと思おう。長期的な目線で考え、子どもへのアプローチを通して貧困の連鎖が止められることに期待して、よりよい政策を模索し続けたい。

参考文献

Last Update:2018/01/31

© 2015 Yurina TOMIYAMA. All rights reserved.