私はこれから、パチンコ依存症に関する研究結果や現状を打開するための政策を報告・提言するわけだが、実は、この私自身、過去にパチンコにのめりこみ、抜け出すことが困難な状況に陥ったことがある。

依存症という恐ろしい病に蝕まれていくうちに、「自分は意志が弱く、存在価値のない人間だ」などと、自らを卑下し、軽度のうつ状態になったのだが、あるドキュメンタリー番組との出会いにより、「依存症は本人の意思が弱いのではなく、正真正銘の病気なのだ」ということを知る。

この出会いがきっかけとなり、依存症克服へと一気に向かう。その闘病中、自らで克服のための調査をしていくうちに、ギャンブル依存症患者の悲惨な現状に直面し、「病的賭博」という言葉の社会的認知度の低さを思い知らされる。むろん、「病的賭博」という言葉を認知していなかった一人に、かつての私も含まれていた。

今回ギャンブル依存症に関する研究を始めることになった一番の要因としては、この拭い去れない負の記憶と闘病中に知り得た驚くべき調査結果の記憶が、私の中に深く刻まれていたことにあると考えられる。

前述のとおり、パチンコ依存症との闘病中に、私はパチンコ依存症を克服するための調査として、様々な書籍や映像資料にあたった。その調査の中で、ある大きな疑問にぶつかる。

「賭博は刑法で禁止されているにもかかわらず、なぜパチンコやスロットが存在するのだろうか。」

実は、この後すぐに、海外留学をしたために、この疑問を解決しないまま調査を終えてしまった。そこで今回、解決しないままにしていたこの疑問を解決するよい機会であると考えたことが動機の一つとなった。

そして昨年末にIR推進法が国会へ再提出されたことを知り、わたしの中に眠っていた負の記憶と調査結果に愕然とした記憶が一気によみがえってきた。

このことが契機となり、再度、ギャンブル依存症に関する書籍にあたってみると、なんと日本のカジノ導入によりパチンコ業界が技術提供などにより、ビジネスチャンスをつかむ恐れがあると明記されていたのだ。

その著者は続けて、「パチンコ業界が換金合法化や株式上場をたくらんでいる」と指摘している。過去にパチンコ依存症になった自分としては、カジノがパチンコ業界の温床となり、今以上に、依存者を増やしてしまうことだけは避けなければならないと考えた。この時から、自分の経験が時事問題と絡み、ある種の使命感のようなものを抱き始めたのだ。

前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数か所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当たり穴に入ると多数の球が出る遊技。(広辞苑<第5版>参照)パチンコホールでの遊技では、1球につき1~4円の小球を買う必要がある。遊技後、出玉はホール内の景品交換所にて、ライター石、ペンダントや金地金と交換することができ、その景品をホール近くの換金所に持っていくと、現金と交換することができる。

厚生労働省研究班の調査によると、日本のギャンブル依存者は推定で536万人も存在する。日本の18歳以上の人口(約1億660万人)から計算すると、およそ20人に1人がギャンブル依存症を患っているということになる。

また、536万人のギャンブル依存者のうち、およそ9割がパチンコを利用しているという結果が出た。

さらに、同研究班による他国との比較調査では、4000人の成人のうち、アメリカでは1.6%、香港では1.8%、韓国では0.8%、そして我が国日本では10.5%の依存者が存在するという飛び抜けて悪い結果を出した。

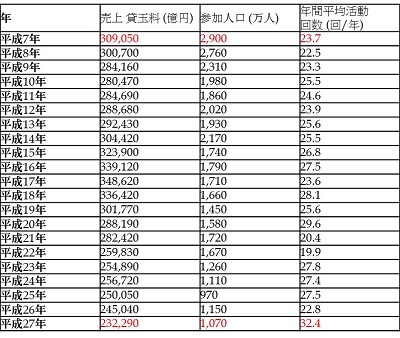

現在では、パチンコ遊技人口は大幅に減少してきているが、1人あたりがパチンコに投資する金額が増加し、以前の依存者は重度の依存者へと変貌していることがわかる。(レジャー白書2015 参照)その原因についての説明は、後の章(パチンコ依存症の社会的要因)に譲る。

パチンコ依存症が重症化すると、最悪の場合、犯罪行為に走ってしまう可能性がある。

たとえば、投資金調達目的の犯罪では、強盗、横領、詐欺、窃盗など挙げればきりがない。他の事例として、パチンコで負けたストレスが原因の放火や育児放棄といった、投資金調達目的以外の犯罪も度々報告されている。

また、上記のような犯罪に走るケース以外にも、深刻なトラブルを招く。

たとえば、借金、破産、離婚、うつ病や自殺などがあげられる。ここに挙げていない事例以外にも、深刻なものは数多く存在するものと思われる。

このようなパチンコが原因の犯罪やトラブルが毎年頻発しているのである。

個人的心理から、パチンコがやめられなくなる理由は以下のとおりである。

本章では、パチンコ依存症の個人的要因に対して、パチンコ依存症を誘発する社会的要因について紹介したいと思う。

まず第1に挙げられる要因は、依存者本人の周囲の環境である。周囲の環境と一口に言っても非常に幅広いが、ここでは家族と社会という二つの大きな枠組みで捉えて論を進めたい。パチンコ依存症の個人的要因について述べた章においても説明したとおりだが、家族が依存症を適切な治療を必要とする「病気」であると認識していないために、依存者をいつまでも放置してしまったり、家族が金銭面で依存者を援助し、依存者が自身の問題の認識を遅らせてしまう共依存を招いてしまうことが前者に該当する。

そして、後者には、クレジット・サラ金業界、パチンコ業界、政府の責任などが挙げられる。クレジット・サラ金業界については、特に業界の中でも中堅の業者や闇金融が簡単な審査だけで金を貸したり、金融法に抵触して、定められた金額以上の金を貸し付けることが原因となっている。パチンコ依存者が簡単に借金を作れる仕組みができているために、依存者の借金は膨れ上がり易く、問題を深刻化させているのである。

次に、パチンコ業界の責任であるが、レジャー白書の2015年度版からも見て取れるように、パチンコ業界全体としての収益は年々大幅に減少してきている。それゆえに、パチンコ業界は顧客のパチンコ離れを防ぐために、また、新規顧客獲得のために、遊技者に強い幸福感を与える射幸性の高い機種を導入し、依存者を増加させてしまっている。

最後に、政府の責任について述べたい。結論から言うと、パチンコ業界は行政と癒着している。ジャーナリストの寺澤有氏によると、パチンコ業界の各所(保通協、全日遊連、ホール、カード会社、交換所、景品問屋など)に、数多くの警察出身者が天下りしているそうだ。この天下り問題の背景には、団塊の世代の定年による、年1万人前後の警官退職が10年以上続いた「2007年問題」が関係している。一方、政界では、少なくない数の国会議員たちが、パチンコ業界から献金を受けている。ジャーナリストの三宅勝久氏が、2012年末に「My News Japan」で発表した記事では、民主党の海江田万里氏・赤松広隆氏、自民党の石原伸晃氏・甘利明氏がパチンコ業界から献金を受けており、他にも業界から献金を受けている議員はまだまだ多いと語っている。

実は、癒着問題は、まだ他方にも存在する。マスコミだ。本来ならば、パチンコ依存症問題や、それに関わる犯罪がもう少し大々的に取り沙汰されても不思議ではない。実際に、パチンコ依存症が深刻な社会問題であることは、これまで述べてきた内容で、ご理解いただけたと思う。にも関わらず、あまりこの言葉がメディアに登場することは少ない上、パチンコ依存が「病気」であるという認識を持つ者も少ない。これは、新聞社がパチンコ店メーカーからの広告収入にかなり依存しているため、パチンコ依存症問題やパチンコ業界の問題をほとんど取り上げないことが原因である。特に、地方では、そのことが顕著にあらわれている。つまり、ここで述べたいことは、政府がこのような状態を野放しにしてしまっていることに大きな責任があるということである。

確かに、これらの事実から窺えるとおり、パチンコ業界はその根を、社会の深くに下ろしているのが現状であり、簡単には、なくせなくなってしまっている。また、前記の「2007年問題」やマスコミの収入確保につながっていること、法律に抵触せず、娯楽として社会に定着していることを考慮すれば、完全にパチンコそのものをなくすことは難しく、完全になくす必要もないと考えるが、日本のギャンブル依存者536万人という数字は余りにも膨大すぎる。カジノ解禁を唱える前に、アメリカや韓国といった他国と同等の水準まで依存者を減らすことが、「筋」というものでなかろうか。先行研究において、パチンコ依存症の社会的要因が明らかにされているにも関わらず、ほとんど何も解決されていないことは非常に残念なことである。

第1に、カジノ導入と刑法との整合性が取れていないことが挙げられる。日本では、現在、刑法185条及び186条において、賭博行為と賭博場の開帳が禁止されている。しかし、カジノを導入するとなると、これらの法律を改正する必要があるのである。

第2に、法案にギャンブル依存症の対策が組み込まれていないことがある。仮に、このままの状態で、IR推進法が採用されてしまうと、さらなるギャンブル依存者が増加してしまうことは、明らかである。パチンコ依存者が、パチンコよりも賭け金を高く設定できるカジノに手を出し、依存症を重篤化させてしまう危険性も決して低くはないと考える。

第3に、統合型リゾートの管理責任の所在が不明確であることである。観光複合施設である以上、国交省が管理すべきであると考えられるが、カジノを賭博として扱うのであれば、パチンコ同様に、警察庁が管理すべきであると考えられる。このように、管轄が不明確な状態で、新たにカジノ施設を導入してしまうと、いざ、問題が生じた時に、責任の所在がはっきりしていないために、意思決定が円滑に進まず、迅速な対策が取られにくい状況が生み出される懸念がある。

ところで、余談ではあるが、IR推進法は、パチンコ業界にビジネスチャンスを与えて、パチンコをさらに蔓延させてしまうことにつながりかねないという議論も存在する。なぜなら、パチンコ業界は、カジノでも使われるスロットの知識を持っており、政界にも通じているためである。また、カジノ導入のための刑法改正の機に、パチンコ換金合法化がなされてしまうことも危惧しなければならないのである。

このように、IR推進法には、まだまだ議論を重ねられるべき項目がいくつかあるのだ。

メリットについては、先にも挙げたように、高齢者の通所を促進させることができる点である。娯楽の少ないデイサービスに、カジノを導入すれば、それに魅了されて、より多くの高齢者の通所が期待できるというものである。また、カジノは一人でプレイするものだけではないため、高齢者たちの所内での交流促進が期待でき、社交性の向上が見込まれる。そして、プレイと交流を通じて、脳を使う機会が増えるため、認知症予防も期待することができる。

しかしながら、まだまだ、改善すべきデメリットの部分が存在することも事実である。高齢者がカジノを長時間プレイすることによって、身体機能が低下してしまう可能性があることや、依存症になる危険性があることである。カジノを導入している一部のデイサービスでは、これらの問題に対して、対策を講じているようだが、本格的な導入となれば、国として明確なルールを立案する必要がある。

カジノ解禁議論については、これからも、パチンコ依存症問題の研究と同時並行で、調査にあたりたいと思う。

依存症者に対する医療及びその回復支援に関する検討会 厚生労働省では平成24年11月から平成25年3月にかけて、これまでの依存症に対する取組、調査・研究結果等や、有識者や医療機関、行政、自助グループや回復施設等の自助団体の意見を踏まえつつ、依存症を取り巻く現状や課題、今後必要と考えられる取組について検討を行いました。

- 本人や家族が気軽に依存症に関する相談ができる体制の整備

- 本人やその家族が身近に相談できる場所を積極的に周知すべき

- 国と学術団体等の関連団体が協力して相談支援ガイドラインを策定することが望ましい

- 医療機関や精神保健福祉センター、保健所などの関係機関の相談員に対し研修を実施することが望ましい

- 医療機関、行政、自助団体の連携体制の整備

- 国において地域における依存症対策の実態把握についての調査が求められる

- 関係機関同士の連携を図るガイドラインを策定し、適宜、関係機関同士が連携を図ることが望ましい

- 精神保健福祉センターの家族教室を充実させるとともに、専門相談員を配置し、相談支援や関係機関の連携・調整を図ることが望まれ る

- 必要な医療を受けられる体制の整備

- 関連団体が医療関係者向けの依存症診療ガイドラインを策定し、医療関係者向けの研修や教育カリキュラムを充実させることが望まれる

- 国と都道府県が連携して、各都道府県に1箇所以上の依存症治療拠点機関の整備し、地域全体の依存症に対する診療機能の向上を目指すことが期待さ れる

- 依存症の効果的な治療薬、心理社会的アプローチの開発には、国の研究開発への支援、治療効果の評価が期待される

- 当事者の状況に応じた回復プログラムの整備

- 関係機関で提供される回復プログラムについて、国と関係機関が連携して、当事者が必要な回復プログラムを受けられるような環境整備が望まれる

- 国の支援により、関連団体が患者の個別の状態像に応じた回復プログラムの研究・開発が期待される

- 地域における本人やその家族の支援体制の整備

- 国、精神保健福祉センターや保健所が主体となって、地域住民に対し依存症についての普及啓発活動を行うべき

- 精神保健福祉センターで家族向けの研修会を充実させることが望ましい

- 国の支援により、関連団体が家族向けの回復支援プログラムを開発し、家族の回復を図ることが期待される

相談・指導 全国の精神保健福祉センター及び保健所にて相談・指導を行っています。 精神保健福祉センター及び保健所での依存症に係る相談件数は厚生労働省で実施している統計調査で把握しています。

人材育成 厚生労働省では、依存症回復施設職員や依存症者の家族に対する研修を実施しています。 また、平成27年度からは、全国の精神保健福祉センターの職員に対する研修を実施します。

地域体制整備 厚生労働省では、依存症者やその家族が、適切な治療や支援に容易にアクセスできるよう、地域体制の整備を行っています。

また、平成27年度からは、精神保健福祉センターにおいて、認知行動療法を用いた治療・回復プログラム等を実施することができるよう、経費の助成を行います。

- 家族支援員の設置(8,525千円)

本事業実施自治体において、「家族支援員」を設置し、依存症家族に対する相談支援等を行う。

【家族支援員の主な業務内容】

- 依存症家族に対する相談支援

- 依存症家族への依存症回復施設(精神科医療施設、依存症リハビリ施設、自助グループ 等)の紹介や連絡・調整

- 依存症家族への依存症に関する普及啓発

- 地域依存症対策支援計画事業(11,285千円) 平成21年度から23年度にかけて実施した地域依存症対策推進モデル事業において、評価・検討を行った結果、特に評価の高かった研修事業、調査・研究事業、普及啓発事業等について実施するもの。

調査・研究 厚生労働省では、厚生労働科学研究において、依存症に関する調査・研究を行っています。

- 様々な依存症における医療・福祉の回復プログラムの策定に関する研究(平成22年度~24年度)研究代表者:宮岡等(北里大学精神科教授)

- 薬物依存症に対する認知行動療法プログラムの開発と効果に関する研究(平成22年度~24年度)研究代表者:松本俊彦(国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部)

- 様々な依存症における医療・福祉の回復プログラム策定・推進のための研究(平成25年度~27年度)研究代表者:宮岡等(北里大学精神科教授)

- アルコール依存症に対する総合的な医療の提供に関する研究(平成26年度~28年度)研究代表者:樋口進(独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長)

- WHO世界戦略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合的研究(平成25年度~27年度)研究代表者:樋口進(独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長)

以上のように、厚生労働省では、病的賭博を含む各種依存症に対してさまざまな政策打ち出していることがわかる。しかし、これらの政策から厚生労働省の課題も浮き彫りになっている。では、浮き彫りとなった3つの課題について、順番に言及したい。

第一に、厚生労働省では、さまざまな医療機関や大学と協力して、依存症に対する研究・調査を進めているが、これらの研究結果が一般的にまだまだ認知されていない。たとえば、厚生労働省の研究班が行った4000人の成人面接による調査結果が、仮に、一般的に認知されている状態であるとすれば、国民から病的賭博に対する意見が出され、深刻な問題であるとして、カジノ法案の議論を行う余裕もないほどに、強く改善を求められると考える。この異常な状態が野放しにされている背景には、日本における病的賭博の現状がまだまだ認知されていないことが大きな原因であり、病的賭博の認知度を広めるためのカギを握るのが厚生労働省の研究結果なのである。

第二に、相談室や自助グループの存在が遠いものになってしまっているという問題がある。確かに、厚生労働省では、精神福祉保健センターおよび保健所において相談・指導

を行っており、職員に対しては研修を行うことで、センターに訪れてきた依存症患者に対しては、相談・指導する体制は構築できているが、患者が訪れなければこれらの機関・政策も無駄になってしまう。ギャンブル依存症患者の多くは、自分が「病気」であると認識していない場合も多く、なかなか自発的にセンターへ訪れることはしない。訪れたとしても、その時は取り返しのつかないほど絶望的な状況であるケースが多いと思われる。その証拠として、厚生労働省が提示している依存症患者の相談件数では、保健所・精神保健福祉センター両機関ともにギャンブルについての相談件数が、アルコール・薬物・ギャンブルの中でダントツに少ない結果となっている。

平成25年相談件数 保健所

- アルコール :15,284

- アルコール以外の薬物:3,565

- ギャンブル :514

精神保健福祉センター

- アルコール :3703

- アルコール以外の薬物:6,201

- ギャンブル :1,945

以上の結果を見てもわかる通り、これらの機関がギャンブル依存症患者によって比較的に利用されていない現状がお分かりいただけたと思う。厚生労働省は、職員をギャンブル依存症患者のいる家庭に訪問させることや、ホールに保健所や精神保健福祉センターのポスターやパンフレットを設置させることで利用者を増やすことができるのではなかろうか。

第三に、病院・診療所の増設に関する政策が全く行われていない。前章で述べたように、日本には536万人のギャンブル依存症患者に対して、病院は39箇所、診療所も39箇所、相談室は11箇所しか存在していない。患者数に対して圧倒的に施設が不足しているのである。

本来ならば、この問題が一番大きく議論されてもおかしくないにもかかわらず、全く議論されていないことは問題である。

本章では、厚生労働省研究班による4000人の成人面接において、ギャンブル依存症者の割合が一番低かったスイスの依存症対策について見ていきたい。

スイスは2000年にカジノが合法化され、そのわずか二年後にはギャンブル産業は約7億フラン(約735億円)もの恩恵を経済全体に与える一大産業へと成長した。しかし、スイスでは、1998年に制定された賭博法の徹底により、依存者の増加を未然に防いできた。その結果が、厚生労働省の報告にある、調査対象となった先進国の中で最も依存者の割合が少なかった国として現れたのである。

さて、それではスイスの賭博法の内容を少し紹介したい。スイスの賭博法の中にある依存症対策の主な原則として、依存症の早期発見・早期治療がいかに有効であるかということが置かれ、治療や自助グループへの参加が法律によって定められている。また、依存症対策の原則を実現するために、賭博法第73条によって、カジノ事業者それぞれがギャンブル参加者の保護を目的とした様々な施策の実践を法律で義務付けている。さらに、顧客の来店記録などに基づいて、依存症のリスクのある顧客を早期に発見し、入場禁止措置など制限を行うよう取り組まれている。そして、カジノのエントランス付近にはギャンブル依存症の啓発のためのパンフレットを設置することによって、病的賭博の認知向上にも力を入れているのである。

スイスでは、上記のように、カジノ合法化と同時に盤石な依存症対策のプログラムが設定されており、国家のみが対策に取り組むのではなく、法律によりカジノ事業者を巻き込んで、国全体としてギャンブル依存者を増やさないように取り組んでいる。そこで私は、スイスの依存症対策は日本においても有効な手段であるのではないかと考えた。確かに、カジノとパチンコでは話が変わってくるのではないかという意見もあるかもしれないが、私は依存症対策という観点から、カジノもパチンコも同じものであると考えている。大きな違いとして、スイスのゲーミングマシーンやテーブルゲームはギャンブルとして定義されているにもかかわらず、日本のパチンコやスロットはギャンブルではなく、あくまで「遊技」として定義されていることである。スイスのような強制力のある賭博法を日本のパチンコに適応させるためには、まずパチンコをギャンブルとして定義される必要があるという障壁が存在することは事実である。

では、スイスの賭博法を参考に、日本においてはどのような政策が行えるかを考えていきたい。日本において、賭博法を改正してパチンコをギャンブルに含めることは実現可能性が非常に低い。そこで、国がパチンコ業界への規制強化と協力要請を行うことが有効であると考える。そのうえで、次のような取り組みがなされることが望ましい。

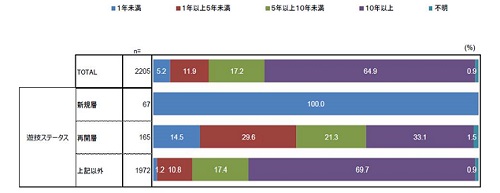

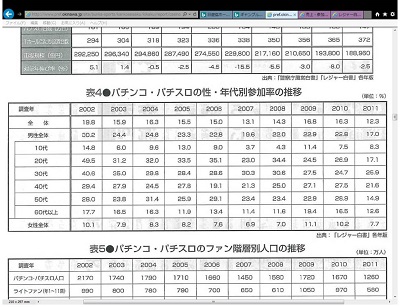

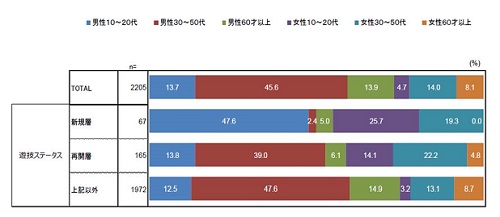

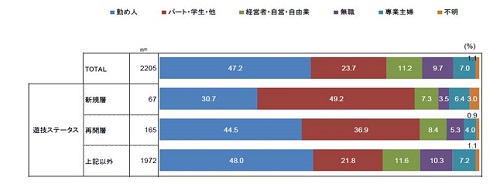

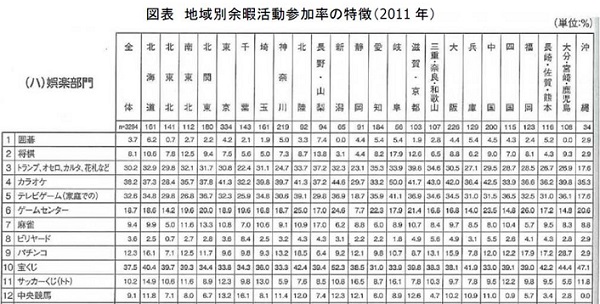

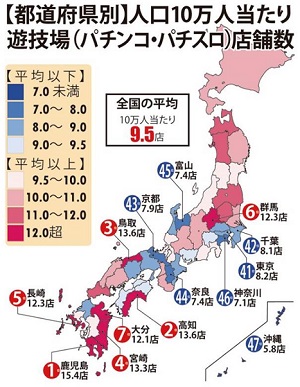

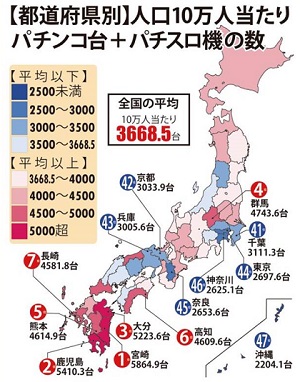

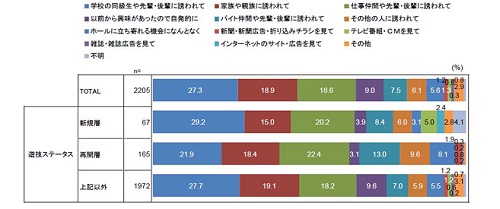

政策提言を行う過程において、必ず行わなければならないことは対象となる社会問題についての実態調査である。パチンコ依存症問題において、実態調査を行う意義としては、問題の核(どの年代の、どちらの性別の、どこの場所に重症な依存症者が多く存在しているか)を発見し、ターゲットを設定することで、より効率的かつ効果的な政策を打ち出し、大きな成果を得ようとすることにある。本章では、公共財団法人 日本生産性本部(パチンコ関連以外の組織)と全日本遊技事業協同組合(パチンコ関連組織)の資料を参考に実態を調査した結果を、経年、性別、年齢、職業、エリア、きっかけの順に報告し、最後に政策のターゲットを設定したいと思う。

グラフを用いた実態調査のまとめを次に記す。

前々回の発表では、カジノが導入されているスイスでの依存症対策について発表した。というのも、スイスではギャンブル産業による収入がかなり大きいにも関わらず、厚生省のデータにもあるように、国内のギャンブル依存症者の増加を未然に防いできたからである。

しかし、発表後のフィードバックでは、日本とスイスでは状況があまりにも違い過ぎるので、あまり参考になる例ではないのではないかという疑問が浮上してきた。確かに、そもそも、スイスにおけるギャンブルと日本におけるパチンコでは大きな違いがある。まず、利用者が違う。日本のパチンコホールではその多くが日本人に利用されており、利用者層も低所得層が多い。しかし、一方でスイスのカジノはスイス人の利用も多いが、外国人の利用も多い。ドレスコードは緩く、カジュアルスタイルでもはいれるところが多いが、やはり低所得者が来るというイメージは弱い。何より、人口が全く違うので、そもそも参加人口に大きな違いが表れている。そこで、かつて日本と似た状況にあった韓国の例を紹介したいと思う。

さて、まずはじめに韓国がどのような点において、日本と類似しているかについて説明したいと思う。韓国は、ご存知の通り、日本の隣にある国で、人口は日本の半分ほどの約5100万人。にもかかわらず、2006年に政府がパチンコを禁止するまで、全国で約15,000軒のパチンコホールがあり、無許可の店舗を含めると約20,000軒のパチンコホールが存在したという。韓国の倍以上の人口を持つ日本でもパチンコホール数が11,310軒に留まっているところから考えると、かなり大きな数字であることは容易に想像がつく。かつて、釜山の南浦洞や西面といった繁華街では、道路の両端にパチンコ店が並び立っていたそうだ。店の形態としては、日本と同じく「パチンコ」を置いたゲームセンターという位置づけだった。韓国のパチンコは、日本と全く同じ「パチンコ」ではなく、「メダルチギ」と呼ばれており、日本のパチンコ台を韓国式に改造したものだった。台の特徴としては、パチンコ台の釘を根元から切断しており、玉を用いて遊ぶのではなく、メダルを台中央部にある皿に流し込んでスタートボタンを押して遊ぶタイプのものだった。メダルがスタートチャッカーをくぐれば、液晶が回る仕組みである。この液晶はもちろん日本のパチンコ台でおなじみのものがそのまま使用されていた。店は24時間営業で、台に座ったまま、店のスタッフが飲食物を届けてくれたため、顧客は動かずしてずっとパチンコを打っていられることができた。この点においては、日本よりも一層依存症者を生み出す仕組みになっていたといえるのかもしれない。また、日本に類似する点としては、韓国のパチンコ店でも三店方式と似た方法が採用されていた。この三店方式について、はてなキーワードでは次のように説明されている。

【三店方式とは】 日本のパチンコ店で行われている営業形態。 1.ホールは客の出玉を景品と交換する 2.客は換金所で景品と現金を交換する 3.景品問屋が換金所から景品を買い取りホールに卸す なお、ホール・換金所・景品問屋は独立している建前になっている。この手順を踏まなければ賭博法違反となる。(はてなキーワード参照)韓国では、大当たり時にパチンコ玉の代わりに、商品券が出る仕組みになっており、その商品券を持って、店外の「ボックス」と呼ばれる小さな小屋に持っていくと、現金に換金することができる。まさに、日本と同じような構造でメダルチギを合法なものと位置付けていたことがわかる。

パチンコ依存症問題とは、様々な社会問題が複雑に絡み合った末に、現れたものであり、簡単に解決することはできない問題である。しかし、完全になくしてしまうことはできなくても、軽減することはできる。つまり、前述のとおり、厚生省の研究班の研究結果で挙げた他の先進国と同等の水準にまで、依存者数を減らすことはできるということである。

そこで、次のような標語を掲げたい。“とにかく治す、そしたら増えない。”すなわち、パチンコ依存者数を減らすためには、とにかく現在存在する依存者の数を減らすことに集中した政策を打ち出すべきであり、「日本のパチンコ依存症の実態」の章で説明したように、ホールにお金を落としている多くの人間は重症な依存者であるので、依存者が減れば、ホールの数も減少し、結果的に依存者の増加も食い止められるのではないかということである。

私の研究では、パチンコ依存症にのみ焦点をあてて、研究を進めることに決定した。また、国内のパチンコ依存症者の実態調査(性別、年齢、職業、エリア、経年、きっかけなど)を通して、依存症問題に対する政策を打ち出すにあたり、もっとも効果的なターゲットを絞ることができた。そこで、今後の研究では、メダルチギ(改造パチンコ)により多数の依存症者を生み出したにもかかわらず、メダルチギを撤廃することができた韓国の依存症対策を参考にして、いよいよ政策提言に向かいたいと思う。

Last Update:2017/07/29

© 2015 Yohei Tsutsumi. All rights reserved.