都市インフラの効率化

-コンパクトシティ構想に基づいた集約の試み

-

政策科学研究ゼミ3

社学4年

柳下 史弥

水戸市(出典)http://photohito.com/photo/1015634/

研究動機

私は城と温泉が好きで、一般的な観光客が行かないような地方都市に足を運ぶことが多い。そんな中で、道路や橋などのインフラが都市部と比べて老朽化が進んでいることが目に付いた。その後、そのことが気になり、調査した結果、道路や橋などの目に見えるインフラの他にも、水道管や電線などの様々なインフラが老朽化を迎えていることを知った。特に、秩父市が2016年に水道管の修繕費がまかなえないために、水道料金の値上げに踏み切るなど、財力のない小さな地方自治体が持つインフラをどう維持していくかが大きな課題となっている。

また、この問題は地方自治体だけにとどまらない。日本のインフラの多くは高度成長期に作られたため、近年になり一斉に耐用年数といわれる50年を迎え始めている。このままの現状では将来、既存のインフラの改修のみで公共事業予算を使い果たしかねないとされている。さらに、首都直下地震や東海地震といった大規模な震災も予想されているなか、どのように安全を維持していくかは緊急性を要する重大な問題だ。実際に、東日本大震災でも老朽化したダムの決壊や橋桁の崩落といった被害で死者が出ている。

インフラ老朽化問題は、11人の死傷者を出した2012年の笹子トンネル崩落事故を契機に注目された。私は2020年東京オリンピック開催が決まった今こそ、再びインフラ更新の議論が活発化する時だと確信している。多くの外国人選手や観光客が利用するであろう道路や鉄道、橋といったインフラは前の1964年の東京五輪の際に整備されたものが多く、老朽化したものも多い。今こそまさに、このインフラ問題を深く考えるいい機会だ。

インフラの今後を考える際は、5年や10年といった短いスパンではなく、何十年という長い目で見ることは非常に重要だ。例えば日本の都市そのもののあり方を、根本的に考え直すことになっても、これは避けては通れない道であろう。

章立て

- 第一章 日本のインフラの現状

- 第二章 現在のインフラ老朽化対策

- 第三章 コンパクトシティとは

- 第四章 コンパクトシティの現状

- 第五章 コンパクトシティ成功への課題

- 第六章 政策提言

第一章 日本のインフラの現状

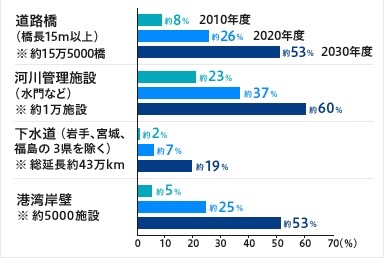

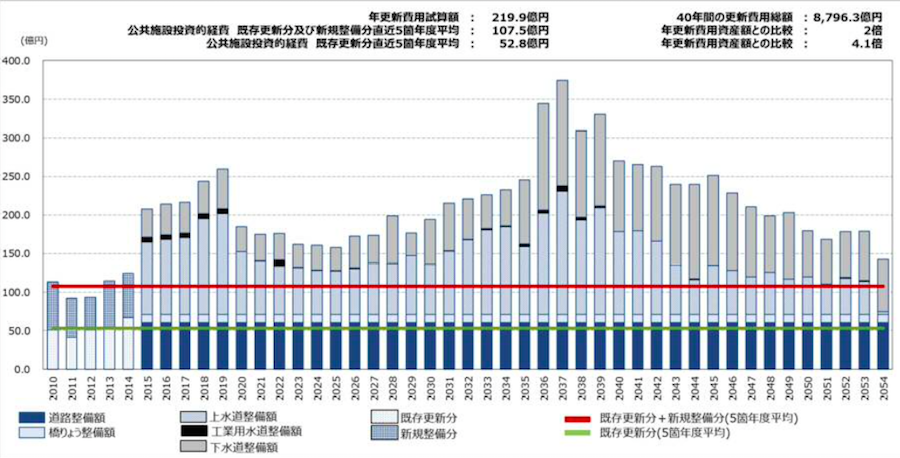

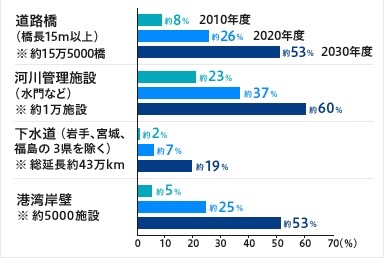

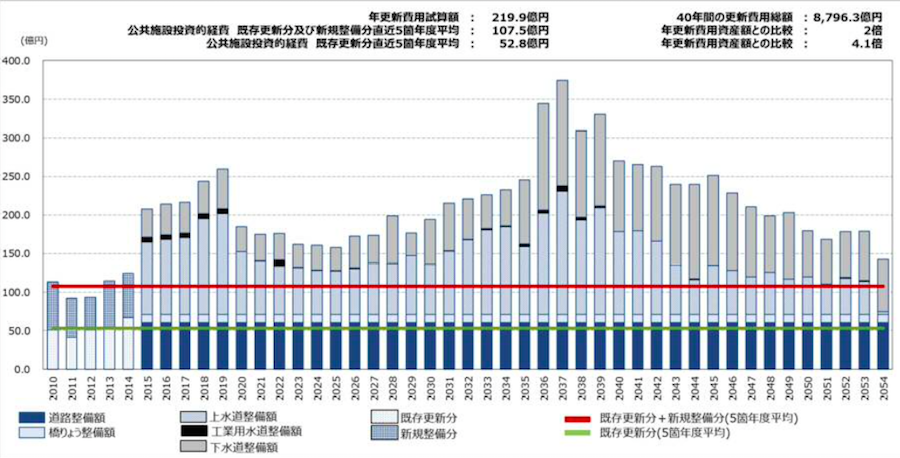

日本のインフラは今、大きな問題を抱えている。先述の通り、高度成長期時代のインフラの多くが、耐用年数と言われている50年を超え、建て替えの時期を迎えはじめている。現在はまだ余裕があるが、近い将来確実に、これは重大な問題となって私たちにのしかかってくる。下のグラフを見ていただきたい。

(出典)2010年度 国土交通省白書

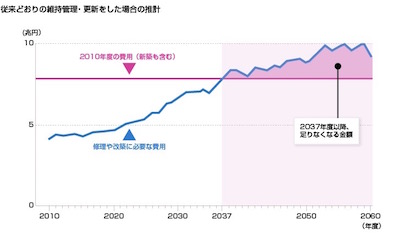

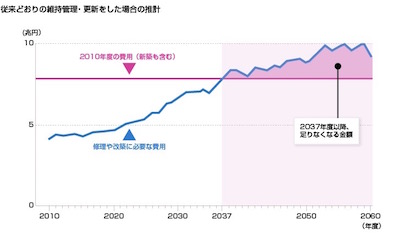

グラフからわかるように、2010年と2030年を比較すると、建て替えが必要な道路橋は8%から53%、河川管理施設は23%から60%、下水道は2%から19%、港湾岸壁は5%から53%へ急増すると推測される。また、国土交通省はこのままの維持管理、更新費用の支出を続けると、2010年に公共事業費の約3割を占めているインフラ更新費用が、2037年以降にはインフラの新築ができないほどに予算を圧迫し、更新もままならなくなる予想している。安倍政権は発足以来、インフラ老朽化対策を軸とした公共事業への投資を掲げている。しかし、予算が足りなくなることは目に見えている。そうなる前に対策を講じる必要がある。

(出典)2012年12月15日 日本経済新聞 朝刊 21ページ

インフラの老朽化はすでに具体的な形となって現れている。老朽化問題を考えるにあたって、2つの例を紹介する。

例1 首都高速道路

首都高速道路は高度経済成の1960年代に最初に建設され、現在は総延長301.3kmという莫大な範囲を、一日平均で91万501台(平成26年1月時点)が利用し、首都交通の中枢となっている。しかしながら、東京は建設開始当時から既存の道路や建物が多かったために、高架、橋、トンネルといった維持管理が必要な道路が全体の95%を占めるという特徴を持っている。つまり、これは他の道路よりも多くの点検、補修費用が必要となることを意味している。2015年現在、高架橋だけでも全約1万2000径間(支柱から支柱までのこと)のうち、30%の区間で補修が必要な構造的損傷が発見されている。これらの欠陥を放置した場合、道路使用者や周辺の人、建物に被害があるだけでなく、専門家の中では首都機能が麻痺するとの見方まである。

首都高を管理する首都高速道路株式会社は、この現状と東京五輪開催決定にあたり、「首都高速道路構造物の大規模更新のあり方に関する調査研究委員会」を設立した。この委員会によって緊急性を要する補修箇所が選定され、1号羽田線の東品川桟橋(築53年)などの大規模更新が決定された。

例2 水道

水道管の老朽化も深刻な問題だ。水道は私たちの生活に不可欠なものであり、もしも使用できなくなった場合、生活に大変な支障が生じる。このような事態が今、現実味を帯びてきた。

埼玉県秩父市には、年間700件を超える水道管修理の依頼が寄せられる。総延長600kmの水道管のうち、築40年を超える水道管の割合は全体の2割に達した。これは全国でもトップクラスの割合だ。この老朽化により、水道水のうちの30%が浄水場から家庭に届くまでの間に漏れ出していることがわかった。2003年に行われた、市による老朽化した水道管の交換費用の試算は41億円。当初は借金でこれを賄おうとしたが、その後企業、人口の流出などによる税収の減少により断念し、2016年1月から平均17.5%の水道料金の値上げに踏み切った。

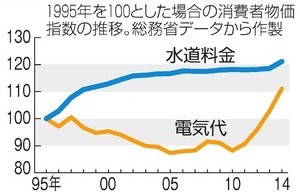

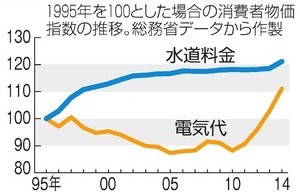

このような値上がりは、全国の自治体で行われている。日本水道協会によると、2014年の水道料金は全国平均3196円と過去最高。総務省の統計によると1995年と比較して2割増加している。この水道料金の増加傾向が今後も続いた場合、料金が高くて水道水が利用できないという、私たちの生活の根本を揺るがす事態になることも考えなければならない。インフラの老朽化はまさに生活に直結する、重大な問題なのである。

(出典)2015年9月7日 朝日新聞DIGITAL

第二章 現在の具体的なインフラ老朽化対策

【行政による解決策】

経営的マネジメント

1.今整備をしないと、大規模又は広域的な災害リスクを低減できないおそれのあるもの

2.今整備をしないと、我が国産業・経済の基盤や国際競争力の強化が著しく困難になるおそれのあるもの

3.今整備をしないと、「持続可能で活力ある国土・地域づくり」の実現に大きな支障をもたらすおそれのあるもの

4.今適確な維持管理・更新を行わないと、将来極めて危険となるおそれのあるもの

これらの基準に基づき、社会資本を「選択と集中」し、これまでと異なる革新的なアプローチで問題解決を図ること。

(ex)指定管理者・包括的民間委託、民間による社会資本の利活用、PFIの推進、社会資本の複合化、事業連携・広域連携、民営化

以下、これらの具体的な手法について解説する。だが、その前にVFMの概念を紹介する。

VFMの(value for money)概念

VFMとは、支払いに対して最も価値の高いサービスを提供するという考え方。従来型の公共事業手法で実施した場合の行政コストの推計値と、PFI手法で実施した場合の行政コスト負担予想額との比較から求められる。

1.指定者管理制度

指定管理者(地方公共団体が指定する法人)が公共施設の整備・管理を代行する制度。

民間企業や各種法人などを指定管理者とすることができ、施設全体の維持管理や利用料金の設定等を包括的に代行する。施設は自治体が建設。

【メリット】

民間のノウハウを活用した、サービスの向上、財務内容の改善

【事例】

都市公園、公営住宅

2.包括的民間委託

詳細な業務運営を定めず、性能発注方式によって、一連の業務を民間企業に委ねることで、民間の創意工夫を活かした効率的なサービス提供を行う。

契約期間の長期化(約9割が3年契約(最長6年))、民間企業のノウハウの発揮により、平均約10%のコスト縮減効果。調査、修繕、改築等を包括的に委託。

【メリット】

指定管理者制度よりも自由度が高い。

【事例】

下水処理場

3.PFI(Private Finance Initiative)

「設計」「建設」「維持管理」「運営」を一体的に民間事業者と契約。包括的民間委託 での業務に加え、「維持管理マネジメント」や「施設保全計画・ 管理」等も実施可能。

契約期間上限なし。「建設」及び「施設の全面除却を伴う再整備」を除く業務を行うことができる。事業者が利用者から直接代金を徴収することも。

【メリット】

包括的民間委託よりもさらに柔軟な対応が可能。

自治体の持つリスクが減少。

【事例】

庁舎、公営住宅、学校

横浜市におけるPFI活用

平成14年以来、約10件のFPIを導入。

平成22年、みずほ証券とPPP(Public Private Partnership=公民連携 )導入についての共同研究会を設立。

横浜市のPFI導入事業

戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業・仮設店舗整備等事業

横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業

横浜市立十日市場小学校整備事業

横浜市立サイエンスフロンティア高等学校整備事業

横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業

横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業

川井浄水場再整備事業

戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業

横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業

みなとみらい21中央地区 20 街区MICE施設整備事業

横浜市のPFI活用の事例

横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業

下水道工事等で掘削された建設発生土に、市が有償で供給する焼却灰を混合して良質な改良土を製造する施設を、下水処理場内に整備。

平成26年度末までの約10年間にわたり、施設の運営・維持管理を委託する。

本事業は、PFI事業者が施設の建設、維持管理,事業運営に要する費用を製造した改良土を販売して得る収入で賄う。

このように、民間を使った経費削減、効率化が図られているものの、その運営スタイルには限界がある。

(出典)http://www.pfikyokai.or.jp/about/about-pic/015.html

【民間による解決策】

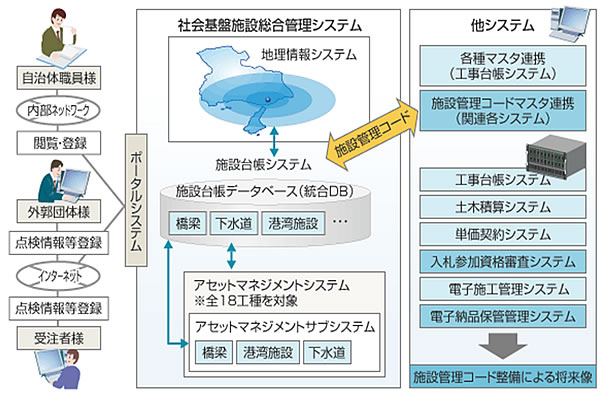

1.「公共施設マネジメントSaaS」、「社会基盤施設総合管理システム」

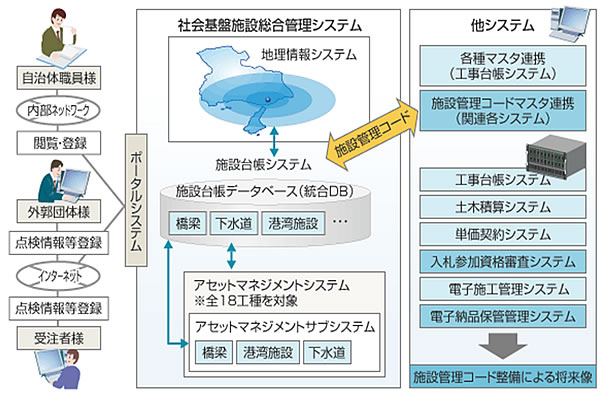

富士通は、庁舎や公民館など公共施設の長寿命化と全体最適化を支援する「公共施設マネジメントSaaS」と道路、河川、港湾などの土木構造物のメンテナンスサイクルを確立させる「社会基盤施設総合管理システム」の二つの製品を有している。

(出典)http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/public-sector/local-government/featurestory/140813.html

公共施設マネジメントSaaS

対象施設: 庁舎、公民館、学校、図書館、公営住宅、体育館、ホール、警察署、消防署、福祉施設 などの公共施設

公共施設の保全情報、コスト・利用状況などを一元的に管理

収集した情報から統計・分析結果を抽出することで、保全計画策定や全体最適化といった施設マネジメントの実施を支援

社会基盤施設総合管理システム

対象施設: 道路(橋梁、トンネル、舗装、道路附属物等)、河川(河川管理施設、排水機場、ダム管理施設)、港湾施設、上下水道施設、公園施設、空港施設 など土木構造物

部局ごとに管理している施設情報を工種を横断し一元管理

維持管理における老朽化対策の実施計画策定や予算管理を支援し事業コストの適正化・最適化・平準化を実現

(引用)http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/public-sector/local-government/featurestory/140813.html

兵庫県による導入例

富士通はクラウドサービスを活用し、兵庫県様の橋りょう、港湾施設などを一元的に管理する社会基盤施設総合管理システムの構築に着手している。兵庫県は、すでに地理情報システムなどの一部運用を開始しており、新年度には本格稼働の予定。

本システムは、橋りょうや港湾施設、下水施設など、18種類に及ぶ社会基盤施設の点検結果や修繕・更新履歴などのデータを一元的に管理して整備年次、施工業者などの基本情報の管理と、老朽化見通し、部材の劣化予測、修繕費全体計画などの施設維持管理を、一貫して行う。また、統合した管理台帳と、地図情報を連携しているため、利用者は地図上から選択した施設の状況を迅速に確認することができる。

これにより、兵庫県は、インフラメンテナンス計画を策定して計画的な保守を行うことができると同時に、整備・維持予算の平準化を図ることができる

。平成7年の阪神・淡路大震災を経験した兵庫県にとって、社会基盤施設の安全性確保は重要な命題であり、今後は本システムを県首脳部の意思決定と現場業務の標準化に活用し、より効率的な施設老朽化対策を推進していく予定だ。

(出典)http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/public-sector/local-government/featurestory/140813.html

(引用)http://pr.fujitsu.com/jp/news/2013/01/29.html

経費削減、効率化の限界

前章までで述べたものが、国や多くの自治体によるインフラを今後維持させていくための代表的な政策である。しかしながら、PFI事業は等のこれらの試みは、採算のとれる都市部でなら実現可能であるが、地方の小さい自治体ではなかなか難しい。また、地方自治体は民間企業と協力し、IT、システム化による費用の削減と効率化を試みているものの、税収が年々減っている現状においてそれはいたちごっこと言わざるを得ない。

したがって、私は今後地方のインフラを持続させるために必要な要素を改めて考えてみた。それが以下の4つである。

1.税収の増加

2.インフラの長寿命化

3.インフラ管理の効率化

4.インフラの削減

私は、先ほど提示した事例を鑑み、永続的にインフラを存続させるためには、根本的に1,4が不可欠であると考えた。そして、1,3,4を同時に達成するものとしてコンパクトシティに着目した。

第三章 コンパクトシティとは

コンパクトシティとは、都市的土地利用の郊外への拡大を抑制し、中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な機能が近接した効率的で持続可能な都市のことである。

コンパクトシティが解決できる問題とは

1.人口分散の抑制

現在の日本では、大都市だけでなく地方都市でも、住民が値段の安い郊外に家を建てようとする傾向があり、都市の範囲がどんどん拡大しています。それに伴い、郊外住宅のために新たにインフラを整備する必要があるほか、都市中心部の過疎化、空洞化が顕著になっている。コンパクトシティ化を進めることで、これらを防ぐことができる。

2.都市内移動の簡易化

従来の都市は、大都市を除いて郊外に行くほど交通網が貧弱であり、自動車を運転できない高齢者や子供などの交通弱者が発生していた。また、中心部へのアクセスが悪いため、経済活動が活発に行われていなかった。コンパクトシティ化によって、強い公共交通機関を使うことで、移動な簡易化、車依存からの脱却が実現できる。

3.都市中心部の活性化

先述の通り、中心部へのアクセスが活性化することによって中心部への人の流入が見込まれ、経済の活性化が見込まれる。また、従来郊外に建設されている大型ショッピングモールに対抗できる可能性が有る。

4.環境問題の改善

郊外開発を抑制することで、従来の郊外の自然を保護することが可能になる。また、車社会からの脱却によりCO2排出量の削減につながる。

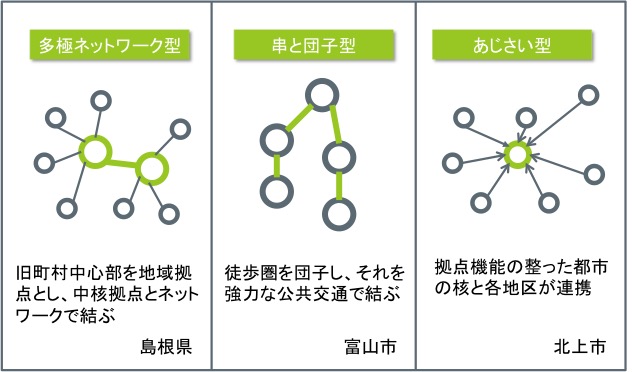

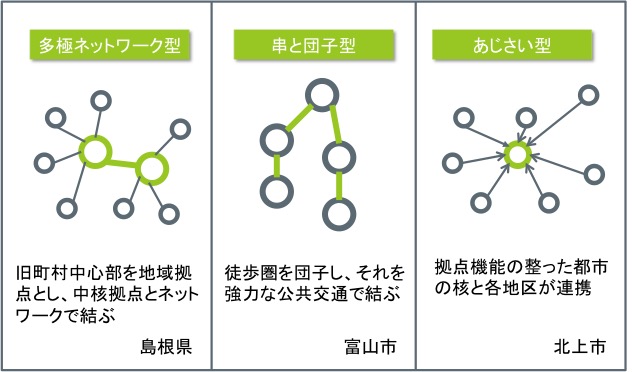

コンパクトシティの種類

コンパクトシティの定義は、一般的に、1)高密度で近接した開発形態、2)公共交通機関でつながった市街地、3)地域のサービスや職場までの移動の容易さ、という特徴を有した都市構造のことを示すと考えられている。従って、これらのどの特徴を重視するかによって、多極ネットワーク型、串と団子型、あじさい型等の複数のスタイルが存在する。

コンパクトシティがインフラに与える影響

先述の通り、居住区が郊外に拡大することを抑制し、人口を集中させることは、道路や上下水道の他、ハコモノインフラの数を減らすことにつながる。また、計画的な都市形成によってさらにインフラの無駄を省くことができる可能性を秘めている。

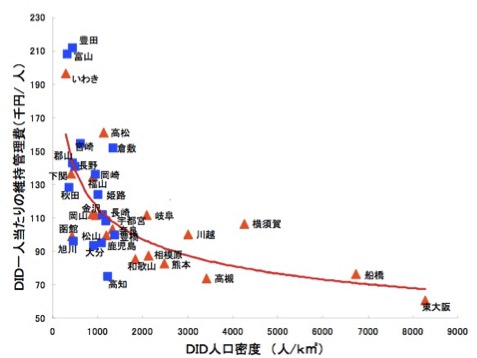

これは、インフラ効率のよい都市が、コンパクトシティの目指す高人口密度都市であることによって裏付けられる。

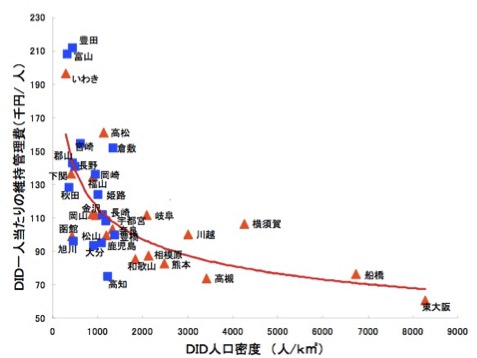

下の図はDID(Densely Inhabited Districtの略。いわゆる都市や市街地)人口密度とDID一人当たりのインフラ維持管理費用の関係を示したものである。

(出典)『土木計画学研究 論文集 Vol.27 no.2』

これを見ると、東大阪や船橋等、DID人口密度が高い都市ほどDID一人当たりのインフラ維持管理費用が低く、土木費の割合が低いことがわかる。一方で、富山や豊田といった、DID人口密度が低い都市は、DID一人当たりのインフラ維持管理費用が高く、土木費の割合も高い。このことから、

1.人口密度が高いほどインフラ効率がよい

2.土木費は他のインフラ費用よりも自治体の財政の負担になる

ことの二点がわかる。よって、インフラ効率をよくするためには、コンパクトシティ化を進め、郊外に拡散した住民を街の中心部に集中的に集め、郊外の無駄な土木系インフラを削減することが早道であると言える。

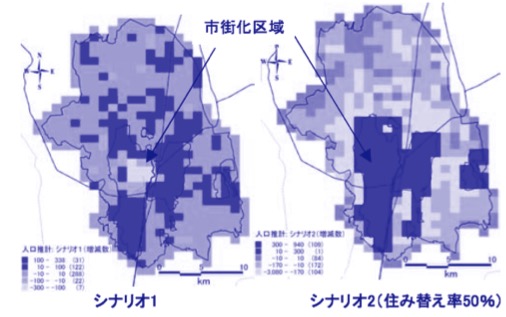

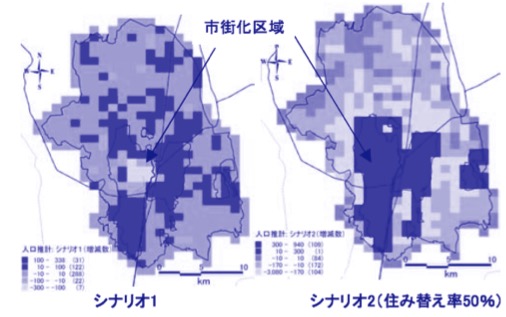

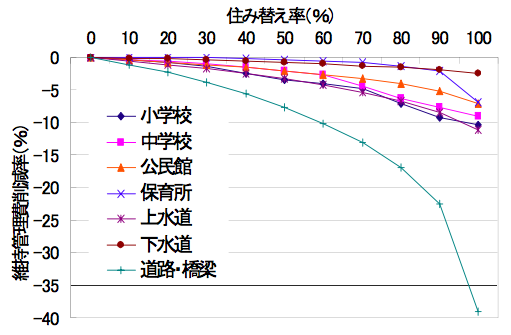

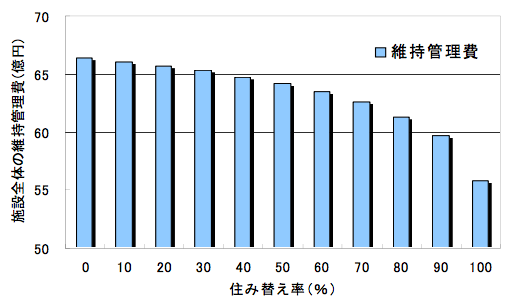

次に、具体的にコンパクトシティ化を進めることでどの程度のインフラ効率化がなされるかを宇都宮市を例に見ていく。

宇都宮市によるコンパクトシティ化とインフラ効率の向上の予測

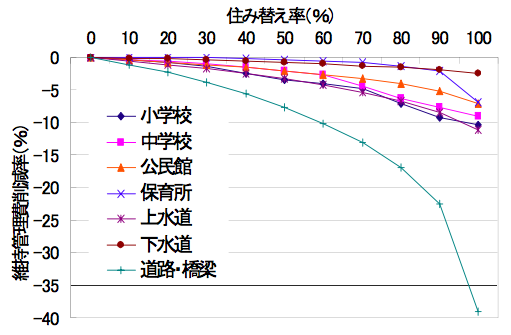

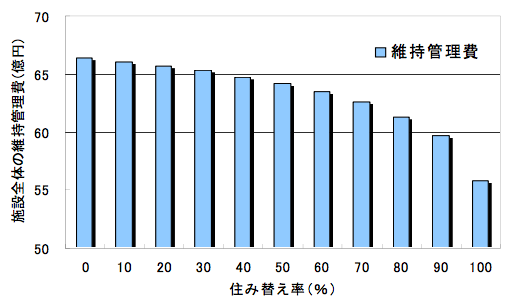

宇都宮市は、コンパクトシティ化を進めるにあたり、今現在と変わらない人口分布で2050年を迎えるケース(以下シナリオ1)と、住民を一定の市街化区域に住み替えさせ、集中させたケース(以下シナリオ2)を想定し、それぞれのインフラ費用の変化を予測した。

(出典)『(社)日本都市計画学会 都市計画論文集 No44-3』

その結果、すべてのインフラでシナリオ2の方がインフラ維持管理費削減率がよく、特に道路・橋梁は、住み替え率が上がるほど、劇的に維持費が削減されることがわかった。

また、全体で見ると、住み替え率50%で約3億円、80%で約5億円削減が可能であることが判明した。

(出典)『(社)日本都市計画学会 都市計画論文集 No44-3』

(出典)『(社)日本都市計画学会 都市計画論文集 No44-3』

現在の国のコンパクトシティ政策

改正まちづくり三法

現在の国のコンパクトシティ政策は、改正まちづくり三法を中心に構成されている。まちづくり三法とは、

1.中心市街地活性化法

2.都市計画法

3.大規模小売店舗立地法

の三法の総称である。そもそもまちづくり三法の制定にあたっては、従来の「大規模小売店舗法」の失敗が背景にある。大規模小売店舗法は、中心市街地に大型ショッピングモール等をつくることを規制し、市街地の商店街を守ることを目的としたが、逆に大型商業施設は規制を免れるために郊外出店を加速し、結果として商店街の衰退を招くいた。その反省と時勢の地方分権の流れに伴い、より柔軟にまちづくりをすべく1998年から2000年にかけて制定されたのが「まちづくり三法」である。その主な目的は市街中心部の活性化にあり、郊外の大型小売店との融和やゾーニング(一部区域での商業規制)によってこれを成し遂げようとした。

以下に、『国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 513 』(FEB.22.2006)からまちづくり三法それぞれの概要を加筆しつつ引用する。

【中心市街地活性化法】

同法制定以前は、個々の活性化策がばらばらに行われ、またハード面の整備に偏ってい るといわれていたことから、道路の整備等の市街地の環境整備(ハード面)と空き店舗対策等の商業振興(ソフト面)とを、関係省庁・地方自治体・民間事業者等が連携して一体 的に推進することを目的として制定された。市街地の整備は市町村が行うこととする一方、商業振興は民間のまちづくり組織が中心になって進めるのが望ましいとしているのも特徴である。

【都市計画法】

地域の実情に応じた柔軟な都市づくりを目的として改正された。地域の将来像に合った土地利用のため、市町村が独自に様々な用途の地域を定めることを可能にし、商業施設の立地調整を含む土地利用規制(ゾーニング)が推進されることを目指した。

具体的には、都市計画法に基づいて都市計画区域マスタープランや都市計画マスタープラン、市街化区域、市街化調整区域をそれぞれ都道府県、市町村が制定することができる。

都市計画区域マスタープラン

都道府県が都市計画法に基づいて作成するもので、都市計画や土地利用の基本方針が示されている。

都市計画マスタープラン

市町村議会によって定められた基本構想や開発方針に基づいてつくられるもので、「都市づくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、個別具体の都市計画の指針として地区別の将来のあるべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題とこれに対応した整備等の方針を明らかにする市町村のマスタープラン」(法改正当時の建設省都市局長通達)であるとされる。作成には住民の意見の反映が義務付けられている。

市街化区域

すでに市街化されていたり、優先的に市街化が望ましいとされる区域

市街化調整区域

原則的に開発は行わず、開発をする際は都道府県知事の許可が必要となる区域。

【大規模小売店舗立地法】

大型店の店舗面積や閉店時間等の調整を行っていた大店法の廃止と同時に施行された。大型店の出店や増設を行おうとする事業者に対し、周辺地域の環境の保全のため、駐車場の整備や、騒音・廃棄物の抑制等、周辺の環境への配慮を求めるものである。同法の下では、環境に配慮すれば、大型店の出店は原則自由であり、商業施設を適正な立地場所に誘導する機能は、都市計画法にゆだねられている。

しかし、この「まちづくり三法」は市街地の衰退に対してほとんど成果を挙げることができなかった。また、商業施設だけでなく、自治体がもついわゆるハコモノインフラ(役所、学校等)までもが地価が安く、人口もぞ増加した郊外に移動し始め、市街地の空洞化はさらに深刻なものとなった。

そのため国は、2006年に「コンパクトシティ構想」に基づき、まちづくり三法を改正することに至った。

法改正は中心市街地活性化法と都市計画法の二つで行われ、大規模小売店舗立地法は指針の改定のみが行われた。

この改正により、経済の活性化だけでなく都市機能集積促進、 街なか居住推進などに関する支援措置が追加されたほか、内閣に中心市街地活性化推進本部を設置するなど、国もより積極的にコンパクトシティ化を後押しすることとなった。

より詳細な改正まちづくり三法のポイントは『まちなか再生ポータル』「先進国の老朽化したインフラが無駄を呼ぶ」にわかりやすく紹介されているため、以下に引用させていただく。

【中心市街地活性化法の主な改正内容】

1.基本法的な位置づけへの改正

既存の法律名に含まれる「市街地の整備改善」、「商業等の活性化」にとどまらず、総合的に活性化策を進める必要性から、基本法的な性格を持つ「中心市街地の活性化に関する法律」へ名称変更する。また、多様な魅力を持った中心市街地の形成に向け関係主体が連携して取り組み、それに対し国が集中的・効果的に支援を行うという、活性化の基本理念を規定する。さらに国、地方公共団体及び事業者の中心市街地活性化のための責務規定を新設する。

2.国の体制等の強化

内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設置して関連省庁の連携・調整を図り、施策の総合的な推進体制を整える。また、市町村が策定した計画について、内閣総理大臣が認定を行う制度を導入するとともに、本部においては、活性化事業の実施状況のチェック&レビューを行う。

3.総合的推進体制の整備

TMOを発展的に改組し、商工会・商工会議所等に加え、市街地の整備や住宅開発等を行う事業者等、多様な関連主体が参加する「中心市街地活性化協議会」を中心市街地ごとに新たに設置(法定化)。

協議会は、基本計画に対する関係者の意見をとりまとめて市町村と協議したり、基本計画に基づく事業を実施する各主体が事前協議を行ったりするなど、地域のまちづくりを総合的にコーディネートする。これにより、多様な主体が目標を共有し、連携をとりつつ、効果的に事業を推進できる体制を整備する。

4.意欲的な中心市街地への支援拡充

市街地の整備改善、都市福利施設の整備、まちなか居住の推進、商業の活性化、公共交通機関の利便性増進など、認定基本計画に対して補助事業の実施等の支援を重点的に行う。

【都市計画法・建築基準法の主な改正内容】

都市計画法の改正法は、大規模集客施設の立地調整の仕組みを適正化し、郊外への都市機能の拡散を抑制するものである。この場合の大規模集客施設とは、延べ床面積が10,000m2を超える施設を指し、店舗以外にも、飲食店、劇場、映画館、展示場等が含まれる。

1.大規模集客施設立地の適正化

非線引き白地地域や準都市計画区域内で用途地域が定められていない地域での大規模集客施設の建設は原則不可能とする。

市街化調整区域への例外規定を廃止し、原則として全ての開発について許可制とする。

用途地域による規制を厳格化し、大規模集客施設については、原則として商業地域・近隣商業地域・準工業地域においてのみ立地可能とする。

三大都市圏及び政令指定都市以外の地方都市では、準工業地域において大規模集客施設の立地を抑制する特別用途地区を指定することが基本計画の認定を受けるための絶対条件となる。

都市計画区域外の取り扱いを見直し、農業関係の規制と連携させる。具体的には、準都市計画区域制度を見直し、農地を含め、土地利用の整序が必要な区域等に、幅広く準都市計画区域を指定できるようにする。

2.広域調整の仕組みの創設

都道府県が広域的な視点から望ましい立地を調整できるような仕組みを整備する。市町村が用途地域の変更等を行う場合には、都道府県知事の同意が必要となるが、その際、関係する他の市町村の意見を求めることを可能とする。また、準都市計画区域の指定権者を、現行の市町村から、広域的視点で指定が行える都道府県に改める。

3. 公共公益施設の中心市街地への誘導

開発許可の不要であった医療施設・社会福祉施設・学校についても開発許可の対象とする。

都市特別再生措置法

都市特別再生措置法とは、少子高齢化社会や都市経済の衰退、インフラの老朽化等の緊急な課題を解決するために2002年に制定されたもので、

1.都市の国際競争力と防災機能の強化

2.コンパクトで賑わいのある街づくり

3.住宅団地の再生

を柱としている。

その中で、平成26年に同法が改正され、自治体はコンパクトなまちづくりを進めるために「立地適正化計画」を作成することが可能となった。立地適正化計画とは、都市内の一定の区域を居住誘導区域(住民の居住を推進する区域)、都市機能誘導区域(住民の居住に必要な機能を集中させる区域)居住調整区域(工場等の誘致を否定せず、居住を誘導しない区域。任意で設定できる)に設定し、それ以外の区域で開発を行う場合は自治体の許可を求めなければならない仕組みである。これによって、民間による開発を都市中心部に緩やかに誘導することができるほか、この両区域は柔軟に変化させることができるため、常に最適な都市設計をすることができる。

なお、居住誘導区域外で届出が必要な開発基準は以下のものである。

(開発行為)

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為。

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m2以上のもの。

・住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定められたものの建築目的で行う開発行為。

(建築等行為)

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合。

・人の居住の用に供する建築物として条例で定められたものを新築しようとする場合。

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合。

(国土交通省立地適正化計画の作成に係るQ&Aより引用)

この立地適正化計画は、非常に多くの自治体によって作成されている。

まちづくり三法の都市計画法との違いは、都市計画法が大型小売施設の郊外建設規制を主な目的としていることに対し、こちらは民間の商業施設や一般住宅を中心市街地に誘致することを目的としていることである。なお、この立地適正化計画は、先述の都市計画マスタープランの一部とみなされることも多い。

一方で国土交通省は、この立地適正化計画の近隣自治体との関係に関しては以下のような見解を示している。

『近隣要に応じて都道府県の都市計画部局と協議することが望ましいと考えています。また、市町村が立地適正化計画を作成する場合には、「市町村都市再生協議会」を設置することができますが、これに都道府県や隣接市町村が参画することも考えられます。

立地適正化計画は、一の市町村で作成されるものですが、広域生活圏や経済圏が形成されている場合等には、複数の市町村が連携してそれぞれの計画を作成することにより、当該圏域における都市機能(医療、福祉、商業等)を一定の役割分担のもとで整備・利用することができ、広域的な地域の活性化と効率的な施設を図ることができます。このためには広域的な立地適正化の方針を作成した上で、これを踏まえて各市町村の立地適正化計画を連携して作成することが望ましいと考えられます。』

つまり、それぞれの自治体が各自に広域的な連携を必要と判断した際のみ、任意で協力することが望ましいという極めて自治体任せな判断である。

これは、複数の自治体間で広域経済圏を構築している都市等で、大型商業施設のいたちごっこが続いている現状において、物足りなさを感じる。

その他のコンパクトシティに関する政策

公営住宅整備事業

公営住宅の事業主体が既存の公営住宅を除却し非現地への建替えを行う場合、新たに建てられる公営住宅の土地が立地適正化計画に基づく居住誘導区域内であれば、除却費・移転費を助成する。(国土交通省HPより引用)

フラット35地域支援型

立地適正化計画による居住調整区域に住む住民が、居住誘導区域に移住する際に地方公共団体が住宅の建設・購入に対して、一定の補助金等の財政支援を行うほか、住宅ローンの利息を5年間0.25%引き下げる。

中心市街地共同住宅供給事業

・優良な住宅を10戸以上供給(延べ床面積の1/2以上が住宅)

・敷地面積がおよそ500m2以上

・地階を除く階数が3階以上

・耐火建築物もしくは準耐火建築物等である

ことを条件に内閣総理大臣と自治体首長が認可した住宅の整備費の補助の他、開発者に対する所得税の割増償却と土地提供者に対する所得税の課税繰延も行われる。

まちなか居住推進事業(各自治体)

居住誘導区域内の賃貸物件に転居する場合や、家を建てる場合に固定資産税の減税や、平均3~5%の補助金を出している自治体が多い。具体的には、富山市や鳥取市、岐阜市、新潟市、小山市、豊川市、白河市等様々な自治体が独自の政策を打ち出している。

第四章 コンパクトシティの現状

中心市街地の活性化について

中心市街地の活性化は、このテーマの主軸ではないが、コンパクトシティの成否を問う上で大きな判断基準となる。そこで、現在コンパクトシティ化が推し進められている自治体での変化を調べてみた。

すると、総務省が2016年に中心市街地活性化法に基づいてたてられた計画のうち、40の計画について調査した結果、目標を達成できた都市がゼロであることがわかった。日本で最も成功したコンパクトシティとされている富山市でさえ、市内の路面電車の1日利用者数13000人を目標としていたが、2000人も足らないことを鑑みると、市街中心部の活性化は未だ極めて高い難易度を持っていると言える。

都市の収縮が進んだとしても、中心市街地に住民が移り住み、より経済を活性化して税収を増加させないことにはインフラ維持、ひいては地方の自立は不可能である。

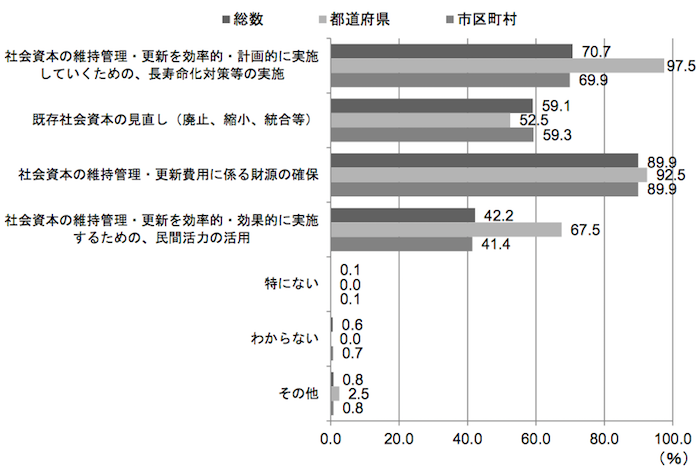

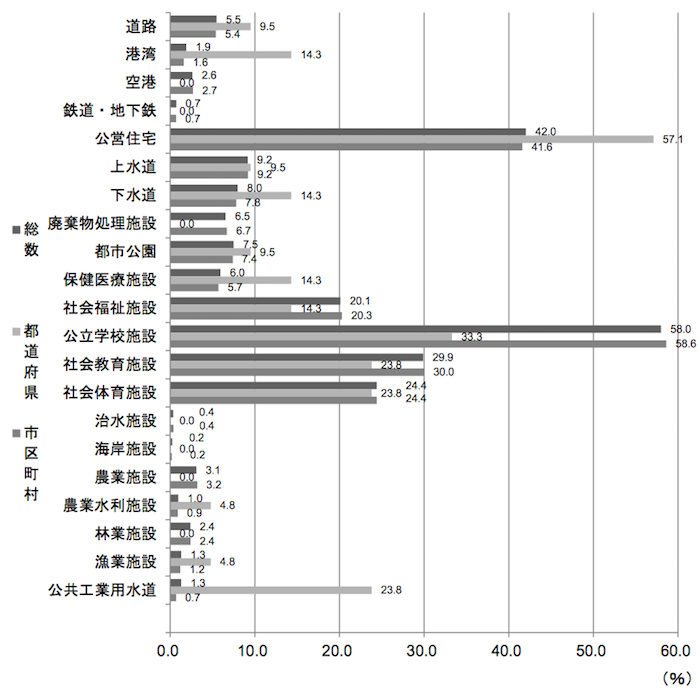

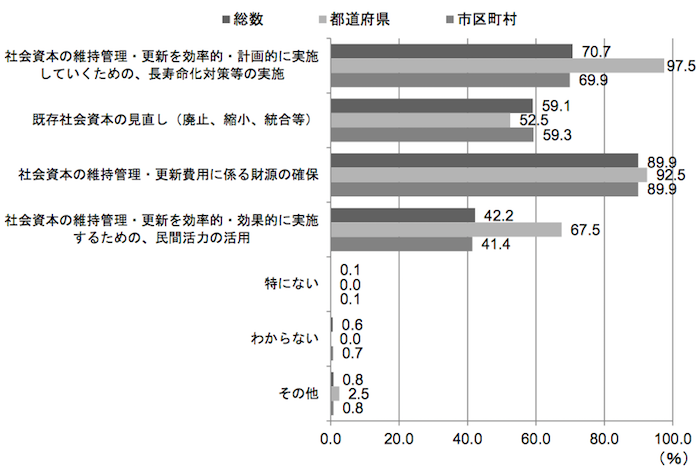

都市の集約

各自治体は、郊外にある大型小売店舗の新規建設規制にはかなり力を注いでいるが、現在あるインフラを削減することに少し消極的であると言える。その証拠に、総務省によってなされた『社会資本の維持管理及び更新に関する意識調査結果』の「社会資本の維持管理・更新需要の増大への対応方策として、関心があるもの(複数回答可)」という問いに対して、「既存社会資本の見直し(廃止、縮小、統合等)」と答えた自治体は60%未満と、他と比べて低いことがわかる。

(出典)http://www.soumu.go.jp/main_content/000144886.pdf

(出典)http://www.soumu.go.jp/main_content/000144886.pdf

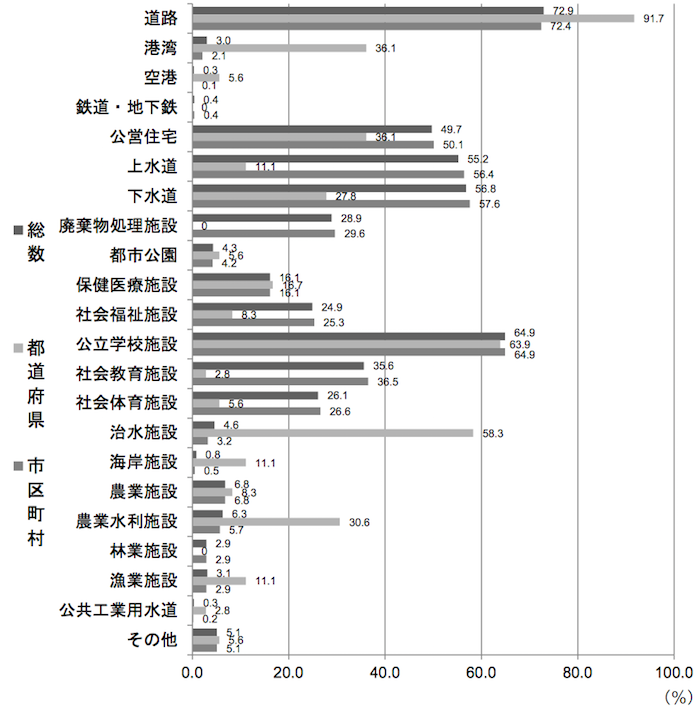

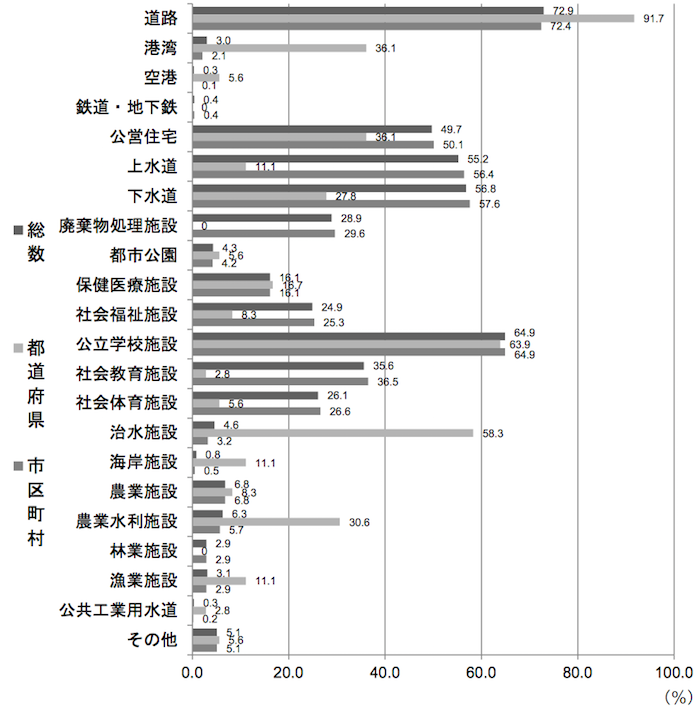

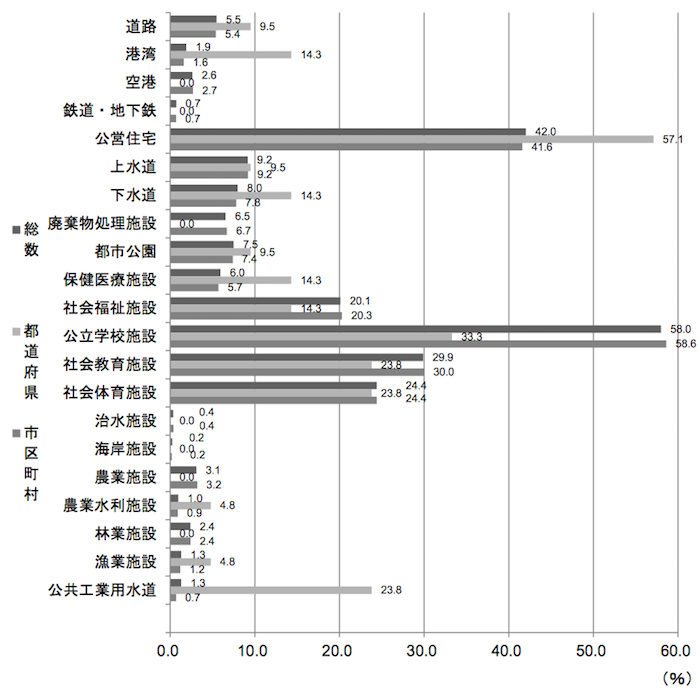

また、下の二つの図を見て欲しい。上の図は「今後、社会資本の維持管理・更新需要の増大が懸念される施設」、下の図は「自治体により廃止・縮小(間引き)・統合が有効と回答があった施設」に関するものである。

(出典)http://www.soumu.go.jp/main_content/000144886.pdf

(出典)http://www.soumu.go.jp/main_content/000144886.pdf

図からは、道路の維持管理・更新需要の増大が懸念されているにも関わらず、多くの自治体が既存道路の廃止が有効ではないと判断していることがわかる。

しかし、第三章で示したように、一人当たりのインフラ費用が安い都市ほどインフラ関連費における土木費用の割合が低かったこと、宇都宮市の試算によると中心市街地への住み替えにより最も費用を削減できるインフラが道路であったことを鑑みると、インフラ費用を抑えるには道路の削減が必要である。また、詳しくは後述するが、街の郊外化が止まらない理由として、車への依存も挙げられるほか、あらゆる生活インフラのスタートが道路であるとも言える。従ってその根本をなす道路をなくすことで、喫緊の課題であるコンパクトシティ化、高効率インフラ都市の形成がなされると考えている。

次に、コンパクトシティ化が進められた都市でなぜ郊外への拡大を止められないかを具体的に見ていく。

事例1 青森市

青森市は富山市と並んで日本で最も早くコンパクトシティ化に取り組んだ都市である。しかし、その政策は成功とは言えない。

青森市の抱える問題

1.排除雪に莫大な費用

本州最北端に位置する青森県は、年間降雪量792cmと、世界の中でもずば抜けて高い数値になっており、冬の除雪作業は必須である。しかしながら、街が郊外に広がるにつれ、除排雪が必要な道路が年々増加している。過去10年間で約230km増加し、平成17年には延1300kmに及ぶ。そのため、除排雪費用が市の予算を圧迫している。また、それに伴い上下水道の整備も負担となっている。

2.中心地の空洞化

郊外に大型小売店舗が次々と建設されたことに伴い住宅地が広がり、人口減や少子高齢化と相まって、ドーナッツ化現象が顕著になった。また、新幹線の駅である新青森駅と、市の中心部である青森駅が4kmも離れており、新幹線の経済的恩恵を得ることができなかった。

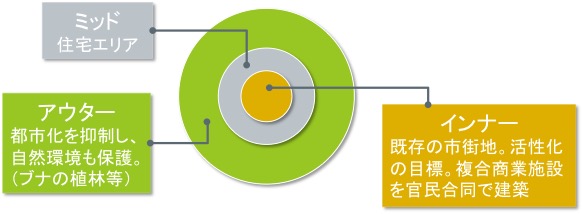

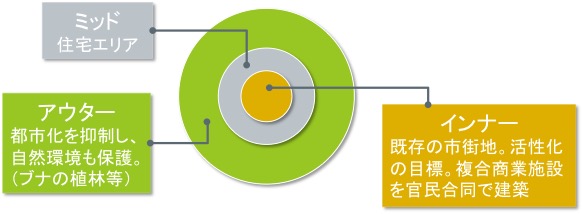

青森県の解決策

1.3つの区域分け

青森市は、青森駅を中心に下図のように「インナー」「ミッド」「アウター」の3つに区分けした。それぞれ市街地、住宅地、開発抑制地(自然保護地)に設定し、都市の無駄を省くデザインを設定した。これにより、道路の新設を防ぐ他、中心部の活性化を図るとともに、郊外の自然を保全することにつながると考えた。

2.複合商業施設の建設

アウガ(出典)http://skysky7.com/002-01aomori/01/32.jpg

アウガ(出典)http://skysky7.com/002-01aomori/01/32.jpg

「インナー」の活性化を促進すべく、当時の市長の音頭で平成13年、青森駅前に民間と共同の複合商業施設「アウガ」を建設した。市民図書館・男女共同参画プラザ・生鮮市場・ファッション系店舗などが入居し、当初は年間で約600万人以上が利用するなど注目を集めていた。

その他にもインナーやミッドに、アウターに住む高齢者が入居することを想定した高層マンションなどを建設し、人口誘導を図った。

青森市のその後

開業当初のアウガは業績もよく成功かのように思われたが、その後経営は年々悪化。テナントは全て閉店した。そして昨年にはもともとテナントが入っていた場所に市庁舎などが入り、全館が公営化された。市長はこの失敗の責任をとり、辞任した。

また、市街中心部に建設したマンションへの郊外の高齢者の移住は進まず、都市の集約は未だに一向に進んでいない。

青森市の失敗の原因

私は青森市の失敗には3つの原因があると考えている。それが

1.中心市街地の活性化にだけ力を注いでいる点

2.市内の公共交通機関の脆弱さ

3.住人との協議不足

である。

青森市の問題の根本は郊外に大型商業施設が建設され、都市の郊外化が進んだことにある。しかし、青森市は新規の大型小売店の建設は規制したが、すでに出来てしまった大型小売店とその周辺の住宅に対しては特に対策を行わなかった。そのため、郊外の住民は既存の郊外の商業施設を使い続け、市街中心部に人が集まらない結果となった。また、市が市街中心部に移住してもらうことを想定していた郊外の高齢者たちは、中心部の地価の高さや故郷を離れることへの抵抗感からほとんど地元を離れることはなかった。

つまり、青森市は郊外化の阻止と集約という最も優先すべき課題に対し、市街中心部の活性化という解決策しか提示しなかったことに問題があるだろう。

次に、日本で最も進んだコンパクトシティと言われている富山市の現状と課題を示す。

事例2 富山市

富山市の抱える問題

1.公共交通機関の衰退

富山市では、8割以上の人が通勤にマイカーを使い、世帯あたりの乗用車保有台数が全国トップクラスである。道路の整備率も高いため、自動車依存度が非常に大きい。そのため、公共交通機関が採算が取れず、縮小している。これにより、交通弱者が発生している。

2.市街地の低密度化

先述の通り、自動車がないと不便な都市になってしまった結果、住民の買い物が郊外の大型ショッッピングモールなどに、流れてしまい、中心部の活気がなくなってしまった。

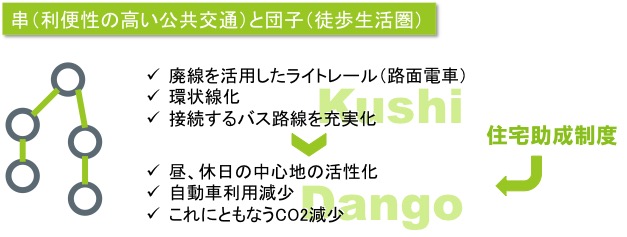

富山市の解決策

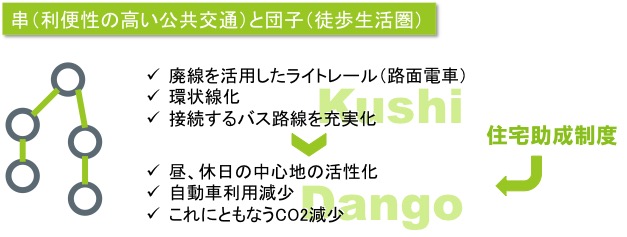

串と団子型コンパクトシティの形成

富山ライトレール(出典)https://matome.naver.jp/odai/2138286620036331801/2138287252539977303

富山ライトレール(出典)https://matome.naver.jp/odai/2138286620036331801/2138287252539977303

富山市はまず、廃線を利用したライトレール(路面電車)を導入し、市街地へのアクセスを強化した。その結果、ライトレールはJR時代よりも業績が改善した。その後、バスの環状線化や路線の充実化を行い、中心部へのひとの行き来がさらに活発になった。こうした公共交通の利用が増えたことでCO2排出量が減り、富山市は環境モデル都市に認定された。さらに、ライトレールや環状線沿線の住宅購入に対する助成制度を設けることで、郊外からの人の呼び戻しは一定の効果を得ているとされ、日本で最も成功したコンパクトシティとの評価を受けている。。

富山市の実情

しかし、富山市のコンパクトシティ化は必ずしも成功しているとは言い難い。先述の通り富山市は市内の路面電車の1日利用者数の目標を13000人としていたが、現在の利用者が平均11000人と目標に達していない。

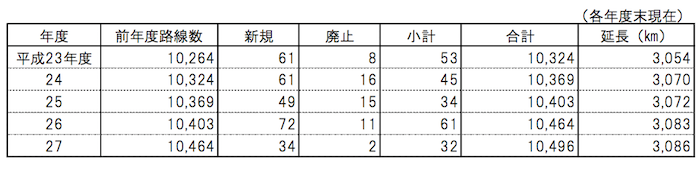

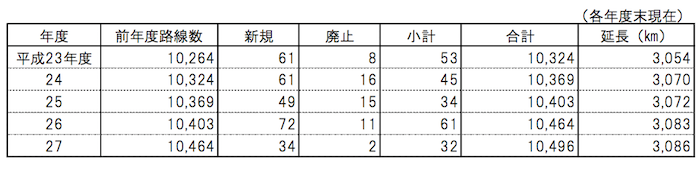

また、富山市が定める「居住推進地区」外の大型ショッピングモールの近くに現在も新しく住宅地が作られている。下の表は、近年の富山市の市道の新規整備数と廃止数の推移である。

(出典)富山市ホームページ http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16250/1/sougoukannrikeikaku.pdf

(出典)富山市ホームページ http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16250/1/sougoukannrikeikaku.pdf

本来、コンパクトシティによって高効率インフラを目指すのであれば、道路等のインフラは今よりも減らしていかなければならない。しかし、富山市でさえもこれを成し遂げることは当分難しそうだ。

(出典)富山市ホームページ http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16250/1/sougoukannrikeikaku.pdf

(出典)富山市ホームページ http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16250/1/sougoukannrikeikaku.pdf

上のグラフは富山市が予想した今後のインフラ費用の推移である。これを見るに、今のインフラ削減数では効果が薄いことは明白だ。富山市にはシビアではあるが、より一層郊外のインフラをなくすことが求められている。

さらに、都市の集約という面で別の問題も起きている。富山市が郊外の大型小売店の新規建設を規制した結果、砺波市に「イオンモール砺波」,射水市に「コストコ射水」,小矢部市に「三井アウトレットパーク北陸小矢部」がオープンするという市外への郊外化が進んだことだ。これにより、本来は富山市内で買い物をしたであろう住民が市外で買い物をすることによる経済損失のほか、近隣都市での郊外化が加速してしまう。

富山市に必要なことは近隣自治体と協力して大きな経済圏としてコンパクトシティ化を進めること、居住調整区域による小規模な開発も極力減らす努力と工夫であろう。

第五章 コンパクトシティ成功への課題

前章を踏まえ、コンパクトシティがなかなかうまくいっていない現状がお分かりいただけただろう。青森市や富山市を調査した結果、私は以下の6つの原因によりコンパクトシティ化が進んでいないと考える。

1.市街中心部の活性化にだけ力を入れがち

2.既存の郊外住宅地の成長を見過ごしている

3.税制が合理的な土地利用に対応していない

4.自治体間の連携が貧弱

5.車離れが進まない

1.市街中心部の活性化にだけ力を入れがち

日本ではコンパクトシティの成功度合いはもっぱら経済の活性化により語られてきた。しかし、経済の活性化はコンパクトシティの一つの側面でしかない。インフラの集約による中心部の人口密度の増加を行わないことには都市の健全化は達成しない。つまり、中心部の再開発や民間企業の誘致だけでなく、自治体全体を俯瞰した総合的な都市計画を作り上げることが必要不可欠である。

2.既存の郊外大型店舗、住宅地の成長を見過ごしている

都市計画法や都市特別再生措置法は、郊外への大型小売店舗の新規建設やまとまった規模の開発を規制しており、それはある程度の効果を持っていると考えられる。その一方で、すでに出来てしまった大型小売店舗のまわりの新しく作られ続けている住宅に関してはなかなか規制が進んでいないのが現状であり、富山市でさえもこの問題を抱えている。

自治体は将来的に既存の大型小売店も都市の中心部へ移転させ、住宅も無くしていくようなプランを立てていく必要がある。

3.税制が合理的な土地利用に対応していない

コンパクトシティ化が進む土地の中で、市街化区域や都市機能誘導区域のなかの農地がなかなかなくならず、高人口密度化を阻害している場合が多い。これは

4.自治体間の連携が貧弱

日本の自治体の多くが複数の都市をまたぐ経済圏のなかで経済活動をしていることは周知の事実だろう。富山市の場合、滑川市、上市町、立山町、舟橋村、射水市とともに富山都市圏を形成しており、さらに隣の高岡都市圏との関わりも深い。だが、先述の通り富山市が郊外の大型小売店舗の建設を規制したことで砺波市、射水市、小矢部市にそれらが逃げる結果となり、他都市の郊外化抑制を妨害している。改正まちづくり三法や都市特別再生措置法では近隣市町村や県と協議した上で都市計画を立てることが望ましいとしているが、このような現状から任意で済まされている自治体間の連携の薄さからくる都市計画の歪みはかなり大きいと考えられる。しかし、自治体間の連携に関しては、例えば郊外であっても税収面から大型小売店舗が欲しい自治体もあるだろう。そこの金銭的な折り合いを、郊外開発(自身の自治体と隣接する部分)を規制させたい近隣自治体や県、国とどうつけるかが課題となるだろう。

5.車離れが進まない

都市郊外の住宅や大型小売店舗の人気の根底には地方都市の「車を使って当たり前」という前提がある。自動車は電車やバスといった公共機関よりも自由度が格段に高く、道路さえあればどこへでもいける、まさに郊外化促進マシーンだ。車をなるべく使わせず、”決まったところにしか通らない”公共交通の利用を推進することが、自治体が描く都市計画に住民を誘導させるためには不可欠である。そのために、車を利用しないで済む充実した公共交通機関の構築と車利用の規制を合わせて行っていく必要がある。

第六章 政策提言

前章のコンパクトシティが進まない原因より、コンパクトシティ化、その中でも高効率インフラ都市を実現させるために必要なことをリスト化した。それが以下の4点である。

a.既存の郊外大型店舗、住宅街を拡大させない

b.公共交通機関の充実

c.車利用の規制

d.自治体間の連携強化

これらの要素を満たすために私が提案する政策が以下のものである。

①廃止予定インフラの事前通知

一般的に、都市の集約は数十年単位の長いスパンで考えることが必要であると言われている。しかし、近年のインフラ関連費用の劇的な増加と各自治体の現状を鑑みるに、数年の間にある程度強引にインフラを減らしていく必要がある。また、すでに郊外に出来てしまった大型小売店舗のまわりは住宅地として人気が高く、なかなか規制が進まない。そこで筆者が考えた政策は、「自治体が廃止したいインフラや人口増加が望ましくない地区周辺のインフラを利用状況に応じて、10年から50年先に廃止することをあらかじめ公表する」というものである。この政策の意図は、廃止予定インフラの周辺区域が将来的に住みづらくなることを市民が認識することで、居住誘導区域への住み替えの促進や新規移住の躊躇を促すことである。たとえ実際に廃止予定年になってもインフラが廃止できなくともこれにより都市の集約に一定の効果が期待できるだろう。筆者は特にインフラの中でも道路の廃止に重点を置いてこれを提案する。なぜならば第三章で語ったように、土木費が高い自治体ほど一人当たりのインフラ費用が高いという調査結果によるものである。道路が呼び水となって様々なインフラ整備の必要性が生じていることは明白だ。

一方で、廃止予定インフラに住んでいる住民が居住誘導区域に住み替えする場合の金銭的な補助や、公営団地への優先的案内といった補助的な制度は必要不可欠だ。さらに、住民達と話し合い、極力理解と同意を求めていく姿勢はなくてはならない。

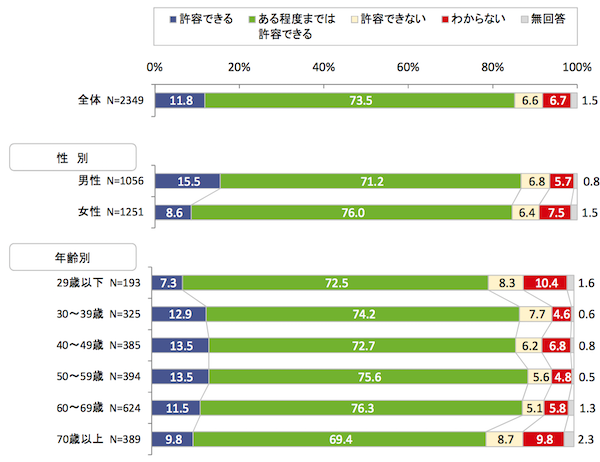

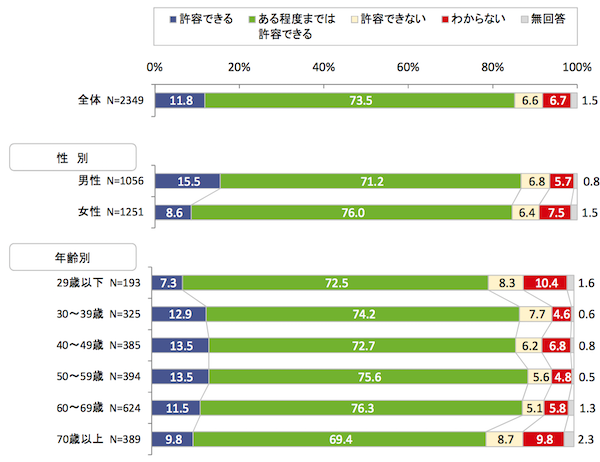

政策実現性としては、富山市が市民に対して行った「インフラの再編に伴う不便が生じた際に許容できるか」の調査内容と、現状の市道の廃止要項を参考にする。

まず、下の表が前者の調査結果である。

(出典)富山市公共施設等総合管理 計画 (案) http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16250/1/sougoukannrikeikaku.pdf

(出典)富山市公共施設等総合管理 計画 (案) http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/16250/1/sougoukannrikeikaku.pdf

これによると、インフラの再編による利便性の低下を許容できない人は全体の約1割にしか満たないことがわかり、より丁寧な説明をすることで住民の理解を得られるとかんがえた。

以下には、二つの自治体の市道の廃止要項を引用する。

【北海道釧路市】

第4条 市道路線の廃止は、当該市道が次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 他の道路の新設により不要となる場合

(2) 都市計画法、土地区画整理法等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合

(3) 国道又は道道として、国又は道に移管する場合

(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えする場合

(5) 周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合

(6) 公益上他の目的のために必要なもので、廃止をしても支障がないと認められる場合

2 前項第5号、第6号による路線の廃止は次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 廃道敷に隣接する土地及び家屋の所有者の同意があること

(2) 地域住民の同意があること。地域住民とは、町内会、近隣教育機関、周辺商店街等とする

(3) 占用物件の存置又は移設について、占用者と協議の調整がされていること

【埼玉県さいたま市】

第4条 市道路線の廃止は、当該市道が次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 他の道路の新設により不要となる場合

(2) 都市計画法、土地区画整理法等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合

(3) 国道又は道道として、国又は道に移管する場合

(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えする場合

(5) 周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合

(6) 公益上他の目的のために必要なもので、廃止をしても支障がないと認められる場合

2 前項第5号、第6号による路線の廃止は次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 廃道敷に隣接する土地及び家屋の所有者の同意があること

(2) 地域住民の同意があること。地域住民とは、町内会、近隣教育機関、周辺商店街等とする

(3) 占用物件の存置又は移設について、占用者と協議の調整がされていること

また、道路法では都道府県道、市区町村道の廃止について以下のように定めている。

【道路法】

第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。

3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。

これらの自治体の道路に関する条例や法律によると道路を廃止することの事前通知に関する制限はない。このことから、ある程度の実現性があると判断した。

②市街中心部と郊外部での自動車関連税の差別化

自動車税、軽自動車は各都道府県に支払われる。また、自動車重量税は国と市町村に割り振られる。筆者はこの自動車関連税を居住調整区域から居住誘導区域に住み替えをし、かつ当区内に車庫証明を持つ車に対して数年間税制面で優遇することを提案する。

また、将来的には居住調整区域で、仕事以外で利用されている自動車を複数台持つ世帯に対する増税のあり方を検討したい。

③都道府県マスタープランが市町村マスタープランの上位法であることを明確化する

現在の都市計画は、市町村が作成した都市計画マスタープランが具体的な効力を持ち、都道府県の都市計画区域マスタープランは、「~すべき」といった方針や目標を示すものでしかない。しかし都市計画は、単一の市町村だけではなく都道府県単位、さらには隣の都道府県をも跨いだ広域経済圏として見なければ現実に即したものにはならない。また、富山市の例で示したように、同じ県内の市町村の中で郊外化のいたちごっこが起こる状況からも、都道府県というある程度大きな区域でしっかりとした都市計画を立てることは重要なことだ。

そこで筆者は、都道府県がすべての市町村と協議して、市街化区域・市街化調整区域もしくは立地適正化計画を、都市計画区域マスタープランに組み込むことを提案する。その意図は、市区町村の垣根を越えて都市計画を立てることで経済的にもインフラ的にも最適な都市を形成することにある。

参考文献

Last Update:2018/1/31

© 2016 Fumiya YAGISHITA. All rights reserved.