日本には数多くのテーマパークが存在する。年間3000万人を超える来場者を集めるテーマパークから来場者が100万人にも満たないテーマパークまで様々である。東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンが注目を集め来場者が日に日に増えていく一方で、他のテーマパークに光が当たることはめったにない。長期休暇になると多くの人々が東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンを目的を旅行を計画し、その旅行目的を実現するために東京近郊や大阪に足を運ぶのである。

私はテーマパークの人気は地域振興を導くと考える。多くの人がテーマパークを軸として旅行計画を作成する昨今、テーマパークが人をその周辺地域に引き寄せるのである。そのため脚光を浴びていないテーマパークが人気を獲得し来場者数が増加することが、その地域の活性化につながると思われる。

テーマパークを研究する中で、建設ブームによって作られたテーマパークの多くが経営危機もしくは閉鎖に至っている状況を目の当たりにしている。テーマパークには解決しなければならない課題が山積している。これらの課題を乗り越えて順調な経営を続けていくためには経営母体だけの力では足りず、行政の力も借りていかなければならないだろう。しかし第三セクター形式でのテーマパークの経営やその他行政支援は現在のところ、ほとんどが失敗に終わっているように思う。それでは行政はどのような形でサポートしていけばいいのであろうか。前述した通りテーマパークが地域活性化の鍵になるためには、地域が一丸となってテーマパークを支えなければならないだろう。その中での行政の役割は非常に大きなものになる。そこで行政と地域がテーマパークを支えていく形を生み出したいと考える。

以上により本研究では、テーマパークにおける官民による新たな可能性を中心に考えていく。そしてテーマパークを介することで地域全体の活性化を目指す道を検討していきたい。

経済産業省は、テーマパークを以下の通りに定義している。

遊戯施設の有無に関わらず、一定のテーマで全体の環境を作り、ショーやイベントで空間全体を演出したレジャー施設。

(経済産業省「特定サービス産業実態調査」)

また日本大百科全書では、テーマパークを以下の通りに表している。

(Japan Knowledge Lib「テーマパーク|日本大百科全書」)

- 入場者の想像力に働きかけるアイデア(テーマ)によってすべての設備を組み立て、遊びを演出する大規模娯楽施設。

- 入園と同時にテーマの魅力にとらえられ、時間を忘れて物語の世界に浸ってしまうようにつくられた遊びの空間。

経済産業省は、テーマパークと遊園地を以下の通りに区分している。

(経済産業省「特定サービス産業実態調査」)

- 遊園地とは、樹木、池など自然の環境を有し、かつ、有料の各種遊戯施設を配置し、客に娯楽を提供する業務を営む事業所をいう。

- テーマパークとは、入場料をとり、特定のテーマのもとに施設全体の環境づくりを行い、テーマに関連するアトラクションを有し、

パレードやイベントなどのソフトを組み込んで、空間全体を演出して娯楽を提供する事業所をいう。

ハウステンボスは1992年、長崎県佐世保市に開園をした。しかし2003年に財政破綻により会社更生法の適用を申請することになる。その後、野村プリンシパル・ファイナンスが支援企業となるが、世界恐慌の煽りも受け経営状況は悪化する。2010年にHISによる経営支援・子会社化が決定し、後に黒字化を果たした。

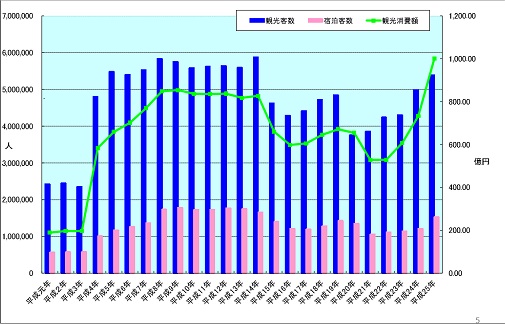

上図は佐世保市の観光客数の推移のグラフである。ハウステンボス開園年は前年の倍以上の観光客数・観光消費額を記録している。にもかかわらず会社更生法の適用申請後、観光客は100万人以上減少してしまう。その後HIS参入により観光客数が上昇し、さらに観光消費額が飛躍的に増加した。

佐世保市はハウステンボスに対して当初、第三セクター形式での経営という形で関わりを見せていた。しかしその経営は財政破綻という結果に終わる。その後ハウステンボスにHISが参入をした2010年に、佐世保市は原則10年間の「再生支援交付金」の交付を決定する。そしてハウステンボス・HIS・佐世保市が官民一体となり、再生に取り組んだのである。

ハウステンボスは前年2009年に経営悪化のため人員削減などを行っている。佐世保市はハウステンボスの閉園が、1000人以上の雇用喪失・350億円以上の経済ダメージ・連鎖倒産につながると考えていた。そのため「再生支援交付金」の交付を決定し、第三セクター形式とは違う形式でハウステンボスを支えることになった。そして経営再建を成し遂げることができたのである。

長崎オランダ村は1983年、長崎県西彼町(現西海市)に開園した。しかし2001年に閉園し、その後は西彼町(現西海市)が跡地を購入し、以下のように跡地利用プロジェクトが進められている。

まず2004年には内閣府地方創生推進室の地域再生計画を用いて、行政と民間事業者が連携した再生計画が始動した。「地場産業の活性化」「地域雇用の拡大」「文化創造」「福祉教育等の先進的まちづくり」の実現を目指し、地域活性化につなげることを目標としていた。そして2005年3月にCAS ViLLAGEがオープンしたが、約半年後に破産申請を行い全従業員解雇となってしまう。

次に2009年には跡地を「商業ゾーン」「福祉ゾーン」「公共ゾーン」の3つに分割し活用する計画を西海市が発表した。そして2010年に西海市役所西彼総合支所と長崎県央振興局農林部西海事務所を跡地に移転し、2012年には西海市が公園として跡地を公開している。

その後2014年には長崎バイオパークなどの地元企業で構成される新法人が一部跡地を管理・運営することを西海市は決定し、2016年春に新施設がオープンする予定である。また、ハウステンボスによる跡地利用の構想も進んでいる。

西海市の観光客数はピーク時に比べ半減しており、長崎オランダ村跡地の再活性化を課題としている。そして長崎オランダ村の知名度を利用した観光振興を図り、観光・物産情報を発信する拠点とするなどの新たな活用を目指している。

本節では窪谷治氏の「課題多い地方テーマパーク」を取り上げる。窪谷氏は当論文内で1988年以後の地方テーマパーク建設ラッシュを振り返り、それらの地方テーマパークに対する課題と対応策を挙げている。1992年当時の現状の分析ではあるが、現代にも通ずることが大いにあると考えられる。

そもそも1988年以後の地方テーマパーク建設ラッシュには3つの背景がある。具体的には①地域産業・経済の活性化手段、②事業採算・施設面でも地価水準の低さ・競合施設の少なさ、③全国的なリゾートブームなど起業ムードの高まり、が挙げられる。しかし景気後退の影響もあり、年間入場者数が目標に届かない所がほとんどであった。

そこで窪谷氏は①集客面②施設運営面③事業収支面④交通アクセス⑤環境破壊・自然破壊といった課題を見つけ出した。そしてテーマパークに求められるものとは立地・テーマ選定・施設規模・施設内容・集客対策・地元との関係・物販であり、自治体は総合的な地域活性化施設としての発展のための整備に対する役割を担うとした。

本節では河村誠治氏の「わが国のテーマパーク建設ラッシュを振り返って―テーマパークと地域振興」を取り上げる。河村氏は当論文内でテーマパークの持つ経済効果を分析しており、地域活性化に向けたテーマパーク・行政それぞれの役割を明示している。

そもそもテーマパークは①地域外の所得を観光収入として呼び込む投資効果と②幅広い最終需要に付加価値の大きい中間需要が結びつくことで生じる経済波及効果があるとされる。そして観光産業内部の連携の促進による観光客数・観光収入の増加だけでなく、地方の産業連間の再構築としての役割がテーマパークに期待されている。テーマパークはまさに観光開発の所産であり、開発過程で公共部門や不動産になど様々な影響を及ぼす。

地域に多大な効果をもたらすテーマパークは、地域活性化に向けて地域のGDP・地価・人口の指標に応えなければならない。そして行政もテーマパークを外部資金導入装置として有効活用し、資金の漏出を食い止める産業構造の構築・雇用創出・住民の地元での消費を追求するべきとしている。

上記事例から見るように、テーマパークと地域活性化は関連付けて考えられることが多い。地域全体の活性化さらに雇用の創出などのために、地域や行政が団結してテーマパーク経営に携わっているのである。

1988年以後のテーマパーク建設ブームは上記の通りまさに地域振興を目指したものであった。しかし現在、ほとんどのテーマパークは閉園もしくは経営難に陥ってしまっている。この状況下でテーマパークによる地域活性化の役割を最大限発揮するためには、これまでとは異なる地域や行政のサポートが必要になる。従来の第三セクター形式に代表される行政のあり方を変えることが、さらなる地域活性化を導くと考えられる。

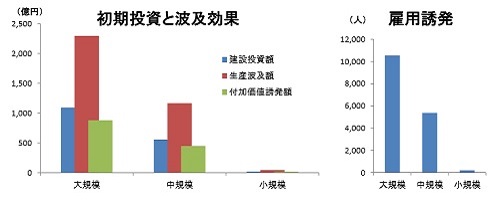

上図はテーマパークの経済効果と雇用創出効果を示したグラフと表である。初期投資が行われる建設段階から追加投資なども行われる運営段階までの各段階での経済効果を見て取ることができる。さらにそれに伴った雇用の誘発効果も理解することができる。

テーマパークが地域の観光客・観光収入の増加をもたらす根拠は、第1章でのハウステンボスの事例を参照してほしい。

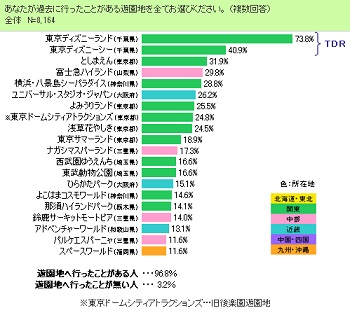

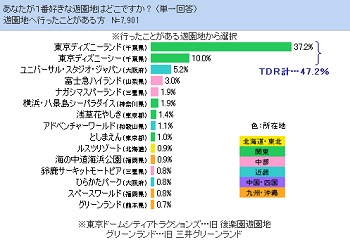

上図は「行ったことがある遊園地」と「1番好きな遊園地」に関するアンケートの集計である。見て分かるように両アンケートとも東京ディズニーリゾートが圧倒的である。特に「1番好きな遊園地」のアンケートでは大方が1%以下であり、集客力や人気の差が如実に現れてしまっている。またアンケートで上位となった遊園地のほとんどが関東圏であるという点も注目すべき問題である。

それゆえ各テーマパーク間の集客力・人気の格差は深刻な問題であり、格差の是正に向けた方策を考えなければならない。

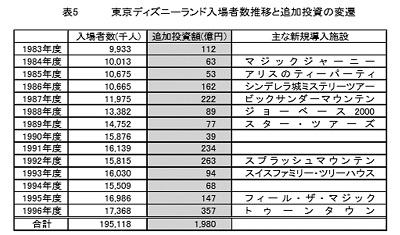

上図は東京ディズニーランド開園後14年間の入場者数と追加投資の推移をまとめている。東京ディズニーランドの初期投資は約1800億円であるが、14年間の追加投資ですでにその額を超えている。2016年現在までで考えると追加投資額は初期投資額を圧倒的に上回っているだろう。

大貫学氏は上図に関して、追加投資によりリピーターを引きつけ入場者を増加させていると考えている。追加投資が集客力UPに繋がりさらに追加投資が行われていくのである。

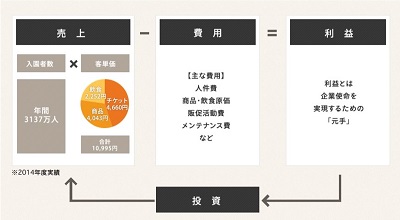

上図は東京ディズニーリゾートを経営する株式会社オリエンタルランドのビジネスモデルである。費用の最適化を図ることで売上をあげて利益の最大化を目指しており、それを元手に新たな投資をするのである。株式会社オリエンタルランドはこのようなサイクルで企業使命の実現を目指しているのである。

以上の通り追加投資は非常に大切なものであり、各テーマパークにおいてどのように行うかどのように財源を確保するかについて考えなければならない。

キッザニアは社会・職業体験のテーマパークであり、15歳までを対象にパビリオンで職業体験ができる。これは職業教育の重要性が叫ばれる中で画期的なビジネスモデルであり、エデュテイメント事業として成功している。

中島恵氏は「我が国のテーマパーク産業は、東京ディズニーリゾートの圧勝であるため、明確な差別化により直接競合しないことが生き残りの策なのである」と述べている。しかしコンセプトや世界観が不透明であるテーマパークは非常に多いのが現状である。

それゆえテーマパークのコンセプトや世界観を明らかにし、それに基づいた運営を行うことの重要性を考えなければならない。

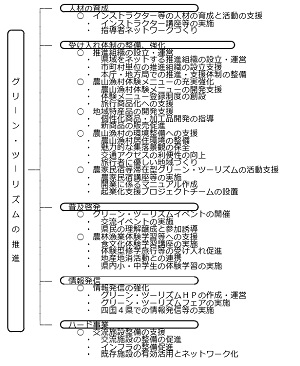

愛媛県では愛媛型グリーン・ツーリズムが活発に行われている。この愛媛型グリーン・ツーリズムの定義として、農山村の交流宿泊施設等での滞在型の交流や市民農園等における農林水産業等の体験、そして直売所等での都市住民との交流などが挙げられる。

愛媛県のグリーン・ツーリズム推進基本方針としていくつか挙げられている。具体的には地域からの意識の盛り上がりによる全県域へのグリーン・ツーリズムの拡大、効果的なイベント等の実施による県民意識の醸成・普及・啓発活動、ターゲットを絞った集中的・積極的な情報提供とインターネットによる情報発信などである。そして展開方向として癒しの心を生かした接客・受入体制の確立、利用者ニーズの把握と効果的な情報発信の実施、既存公共施設の有効活用とインフラ等の設備等が挙げられる。

上図のように推進方法が具体的に区分分けして明示されている。そして民間と団体と行政の役割も明らかにされている。農林漁家にとって最も身近な行政機関である市町は、地域における資源や活動の実態等を的確に把握することやインフラの整備などが挙げられている。一方で県の役割として、新たな人材の育成・連携ネットワークづくりや環境設備などの受け入れ体制の整備などが挙げられている。

刈谷ハイウェイオアシスとは2004年12月にオープンした愛知県刈谷市のパーキングエリアである。高速道路から入るパーキングエリアと都市公園が一体化した「ハイウェイオアシス」構想の下で誕生しており、現在では入場者数が全国第三位の遊園地としても知られている。エリアごとに管理会社は異なり、パーキングエリアを管理するオアシスタウン刈谷株式会社は刈谷市も出資する第三セクター形式が取られている。

刈谷ハイウェイオアシスの人気の秘密は大きく3つにわけられる。第一に遊園地とパーキングエリアという複合施設である点である。第二にアトラクションの規模の大きさや種類よりも健康器具・フードコート・市場などの施設の充実を図っている点である。第三に50円から100円の激安価格で利用できる点である。これにより高速道路の利用客と地元住民の両方に、充実した娯楽・商品を格安で提供できているのである。

刈谷ハイウェイオアシス株式会社取締役の澤田忍氏は、「安さを武器にお客を集め、地元に密着しながら長期間・継続的に足を運んでもらうのが一番の目的」とインタビューにて述べている。この刈谷ハイウェイオアシスは「刈谷モデル」として現在サービスエリア業界で注目されている。

第3章で2つの事例を検討したが、それを踏まえて以下の観点から新たな可能性を探ることとする。

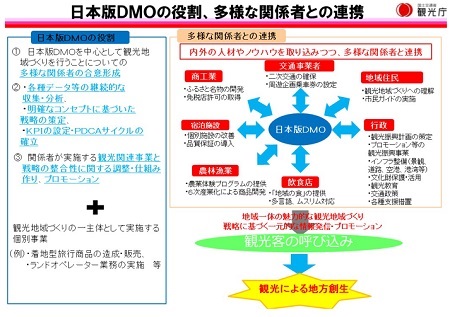

日本版DMOとは、地域の「稼ぐ力」を引き出すと共に地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりのかじ取り役のことである。明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定・実施するための調整機能を備えた法人を観光庁に登録し、登録法人に対して関係省庁連携支援チームを通じて支援することになる。

役割として上記の3点が挙げられるが、総じて多様な関係者との連携が必要となる。そのため地域一体の魅力的な観光地域づくりと戦略に基づく一元的な情報発信・プロモーションが行えるようになるのである。

そもそもDMOとはDestination Marketing/Management Organizationの略であり、地域全体の観光マネジメントを一本化する、着地型観光のプラットフォーム組織として欧米では主流となりつつある。実際に欧米では地域の観光振興マネジメントを担う専門組織としてすでに活躍しており、日本でも「観光」と「まちづくり」を統合して進める「観光まちづくり」を目的に導入が進められる。DMOのメリットとして「住んでよし」「訪れてよし」の両面からまちづくりを行えることが挙げられる。

気仙沼において水産業と観光業の融合を掲げ観光客数の回復を図るためにテーマパーク構想が持ち上がっている。この構想では水産事業の面白さを町のいたるところで体験できるリアル版キッザニアを目指しているのだが、計画を進めるうえで日本版DMOが活躍している。DMOチームが地域全体を会社に見立てて自ら経営企画や商品開発を実施し、市はインフラ整備を担う“総務部”として、観光業界は客を呼ぶ“広報営業部”として、商工会は人材育成を担う“人事部”として役目を果たす。このように役割分担をすることで明確に作業が行えるようになるのである。

メッツァは埼玉県飯能市の宮沢湖を中心としたエリアにあり、北欧時間が流れる森と湖での体験を通じて、こころの豊かさの本質に気づき日常に持ち帰る場所とされている。メッツァビレッジと2019年春オープン予定のムーミンバレーパークで構成される。

ムーミンバレーパークのオープンに伴い、飯能市は「ムーミン基金」というふるさと納税制度を設立した。周辺フラの整備や市観光事業などに活用することが目的とされ、返礼品はムーミン関連グッズとなる。

以上により観光客の受入体制の整備について2点の対応策が考えられる。

また2点目のふるさと納税制度においては、返礼品をテーマパーク体験型にすることで直接的な観光客誘致も可能になる。

テーマパークを存続させるために欠かせないものの1つに地域からの支持がある。これは地域住民からの反対があったらその場所での運営は不可能となるからである。

実際にいくつかのテーマパークは地域社会貢献を行っている。例えば東京ディズニーリゾートは、浦安市の小中学生に対して職場体験学習を行ったり、成人式のパーク内開催もしている。また企業等に対しても東京ディズニーリゾートのおもてなしを伝える出張授業や、様々な施設にキャラクターが訪問するなどの取り組みを行っている。

テーマパークにおいて利用客をリピーター化させるためには、費用・メインとなるもの・売店・施設の4点に対して対応策を講じなければならない。その中で地域住民に対して取り組むことができる項目は費用における利用費、メインにおけるパレード・ショー、売店における飲食物・お土産であろう。

まず利用費に対しては、年間パスポートの導入や地域限定割引の導入が考えられる。比較的高くつくテーマパークでの利用費について、これらを導入することで負担を軽減していくことが考えられる。

次にパレード・ショー・飲食物・お土産への対策に対しては、期間限定イベントの開催が考えられる。限定イベントは観光客の増加によってリピーターを獲得できることはもちろん、オフシーズンを解消させるという効果も持つ。また社会効果として、観光地の知名度上昇や文化交流を図ることも可能である。

以上により地域内での話題作りについて2点の対応策が考えられる。

前章で検討した点を踏まえ、下記の政策提言をする。

具体的な対応策は前章で挙げたものを想定する。

観光客の受入体制を整備することで、地域外から観光客を誘致し地域を活性化させる。一方で地域内で話題作りをすることで、地域住民が地域内で消費行動を行うよう誘導し地域を活性化させる。これを同時に行うことによって、地域内外の両面からテーマパークを用いた地域全体の活性化を目指していく。

Last Update:2018/1/27

© 2015 Hinako YOSHIMOTO. All rights reserved.