南房総市は筆者の出身地である千葉県内にあり実際に幼い頃から訪れることが多かった場所である。

海や花畑など豊富な観光資源を持っているが、何度か訪れる中で活気が失われていると感じる機会が少なくなかった。実際に南房総市は過疎化、少子高齢化が著しく進んでしまっている地域である。

そこで土地の魅力を最大限に生かし、光の当たっていない観光資源を活用することで活気を取り戻し地域活性化出来るのではないかと考えた。

また観光交流人口の拡大を受けて資金の流入、新しいビジネスや雇用の創出が目指せるのではないかと考えた。

南房総市は房総半島の南端に位置しており、北部には県で最高峰の愛宕山など300メートル級の山々を、また南部は東京湾に面し優美な海岸線を有している。車での移動であれば所要時間は千葉市まで70分、東京まで2時間といった具合で首都圏から日帰りすることも可能な距離である。近年では1997年に東京湾アクアラインが、2007年に館山自動車道が開通するなどその利便性は高まったと言えるだろう。その気候は温暖で冬でも暖かく一年を通して過ごしやすくなっている。

また産業としては漁業や農業が盛んである。漁業では海女の素もぐりによるあわびや天草の採取が有名で7月に白浜海女まつりを行い、海女の格好に扮する海女コンテストを開催するなど一般客への知名度を高めている。農業ではビワや温州みかんなどの果樹栽培、ビニールハウスでの花弁栽培が盛んで温暖な気候を生かして生産を行っている。

南房総市は平成の大合併の影響を受けて2006年に安房郡富浦町、富山町、三芳村、白浜町、千倉町、和田町の7つの町村が合併して誕生した、市としては非常に新しい場所である。

一方、先述の通り過疎化が深刻になり問題となっている。千葉県が過疎市町村と見なしている市町村が左の図で緑に塗られている市町村であるが大多喜町、勝浦市、天津小湊町(鴨川市)、鋸南町、長南町そして南房総市と南部に集中しており都心から離れた地域がその傾向にあることが伺える。

(出典)全国過疎地域自立促進連盟http://www.kaso-net.or.jp/map/chiba.htm

左の図は南房総市の人口の推移を表したものである。2005年には46600人いた人口が2014年には41400人にまで減り、10年間で5000人程減少している。またグラフには記載されていないが1960年の人口は66484人であったためその当時の三分の二以下にまで減少してしまったことがわかる。これは若者が進学などを理由に南房総市を離れ、そのまま戻ることなく転職先で就職することが多いことの表れだと言える。

右の図は2010年に行われた国勢調査における年齢別人口のグラフである。市で一番大きな割合を占めるのが最も棒が突き出ている65~69歳の人々であるため深刻な高齢化が伺える。またその次に多いのが50代の人々であり、10年後更に高齢化が進むことが懸念される。現に2010年の日本全体の高齢化率が23%なのに対し、同市の高齢化率は40.9%であることから事態の深刻さがお分かりいただけるだろう。

(左出典)南房総市地域公共交通網形成計画書

(右出典)平成22年国勢調査

ここで日本の一般的な観光産業におけるニーズの変化について叙述する。

観光産業の歴史をたどると1960年代までは社員同士で、また地域コミュニティでといった団体での旅行が主な需要を占めていた。それに伴い旅行会社が整備され、観光施設もより多くの客を収容出来るようにと巨大化を遂げた。しかし、旅行という概念が人々に定着し始めると今度は団体での旅行よりも家族や友達など少人数での旅行にニーズが傾き始め、人々は旅行により贅沢を求めるようになった。趣味目的であったり、癒し目的であったりそのニーズも多様化を見せ始めより一人一人に合ったプランの作成が必須となった。

21世紀に入るとまた異なった三つの変化を見せることとなる。

1993年に南房総市として名前を変える前の富浦町に設立された道の駅である。その当時、富浦町は農業や漁業、観光業など主な産業が衰退を見せており地域振興を目的とし「地域産業・文化・情報の発信拠点」として年間2000万円の赤字覚悟で設立したものだ。主な事業概要としては以下の5つに分類される。

①観光客誘致を目的とした一括受発注システムの導入

町内には小規模な農家や民宿が多く、それだけで観光客を誘致することの難しさが課題だった。そこでそれらの観光資源をまとめ旅行会社に一括して販売することで大規模な団体客の誘致を可能にしたのが一括受発注システムだ。集客の分配からメニューや代金の確定まで幅広く事業を展開しており、実際に集客数にも影響を与え飲食店と民宿など今まで繋がりのなかった主体が連携することとなった。

②観光農業の振興

観光客誘致のために農園の環境整備を行い、また品種改良なども手掛け農業技術の向上を図っている。

③商品加工事業

本来枇杷は収穫期の1ヶ月間でしか新鮮な状態で提供することが難しく、また天候の影響で不作だった場合などは経済的なダメージが非常に大きかった。そこで、枇杷をゼリーやジャム、カレーなどに加工することによって一年中販売することに成功し、また通常では食べることのない葉の部分も加工することによって不作時にも利益を得られるようにした。 (右出典)富浦枇杷倶楽部HP画像

④文化事業

伝統文化の保存を目的とし、人形劇フェスティバルの開催、道の駅内でのギャラリー展示、房州うちわなど伝統工芸

の作成・展示、ボタニカルアート教室など多彩な事業を展開している。

⑤観光サイト「南房総いいとこどり~観光コンシェルジュ」の運営

観光サイトを作成し、その中で南房総の自然や歴史、宿泊施設についてなど地元住民というよりは観光客向けの情報を配信することで集客効果を狙っている。http://www.mboso-etoko.jp/

現在これらの事業は南房総市100%出資の株式会社ちば南房総と南房総市商工観光部観光プロモーション課によって運営されているが、NPOであったり協力会もそれに加担し経営を行っている。道の駅は一般的に第三セクターが経営を行っているが、このように地域の幅広いアクターが連携しさらに主体的に企画の立案を行っている例は少ない。やはり第三セクターが市の100%出資で経営を行うことで民間の利害関係を含まず経営出来たことが非常に大きかったと言えるだろう。

南房総市では交通の便の悪さがかなり際立つため、車での来訪者がその7割を超える。実際に鉄道の広域的利便性が欠如した中で高速バス、路線バスへのニーズが高まりを見せており、鉄道の利用者数が減る中でバスの利用者数は増え続けている。南房総市が行っている取り組みとして高速バスを道の駅にも途中下車させたり、一般道における乗降制度を実施することでその利便性を高め気軽に利用するための取り組みを行っている。

路線バスに対する取り組みとして南房総市公共交通マップの作成が挙げられる。左図はその表面だが、公共交通の利便性を高め利用を促進することを目的としている。南房総地域の各交通事業者の路線網などを盛り込み運行内容を詳しく図示することで観光客に「わかりやすさ」を提供している。

日帰り観光客が大多数を占める南房総市だが宿泊客に対する取り組みも少なからず行っている。2010年に有志の人々が南房総市旅館組合を立ち上げ、現在では20件ほどの旅館、民宿が加盟しており協力して宿泊客の誘致を行っている。日帰りの観光客はお金を落とさず、かつパンフレットをもらっては捨てるような行動で利益に繋がらないことが多いのに対し、宿泊客は確実にお金を落としてくれるため市の地域振興にも更なる貢献が見込まれる。旅館組合が行っている取り組みとして以下の二点が挙げられる。

①南房総 蛍ファンタジア

5月下旬?6月にかけて行われる、蛍の鑑賞をメインとしたイベントである。開催時間帯を夜の21時頃に設定すること、また夕食やお酒を楽しんでから見に来てもらうことで確実に観光客を宿泊に繋げようとする試みである。

②房州海老まつり

10年以上続く10月の日曜日を中心に行われるお祭りで、客に伊勢海老を自分で釣って食べてもらおうという試みである。あまり知られていないが南房総市は伊勢海老の漁獲量が日本一でありそのことを売りにしている。割引を行ったり少々優先的に扱うなど宿泊客を呼び込む体制を整えている。

しかしこれらのイベントは期間がかなり限定されており継続して一定の観光客を呼び込むことには限界があるのではないかと考える。新しい企画の立案には時間もコストもかかるためなかなか踏み込めないかもしれないが1年を通じて集客出来るものを模索する必要があるだろう。

①南房総市地域公共交通網形成計画書(南房総市)

これは生活交通の維持のみならずまちづくり等の地域戦略との一体的かつ総合的な地域公共交通ネットワークの形成や将来を見据えた施策の検討を目的として作られた計画書である。観光産業の視点で作られたものではないが、「地域の利便性と観光交通はイコールであり、生活者の利便性を兼ね備えた整備が求められている」との記載がある。観光地としての来訪者の二次交通の需要を喚起することで地域住民の生活系交通と来訪者の観光系交通を融合させた地域交通ネットワークを構築し、魅力のある地域公共交通を創出するとともに活性化をはかる狙いがある。

②南房総市公共交通ナビ(南房総市)

3-2に詳細記載

③南房総地域観光圏(千葉県南房総市、館山市、鴨川市、鋸南町で構成)

バスによる二次交通の充実、地域をガイドする観光タクシーの充実、南房総地域の魅力に触れるレンタサイクルの展開、二次交通としてのレンタカーサービスの実施などを行っている。広域交通ネットワークの強化を踏まえ、域内交通の充実を見込んでいる。

左図は東京湾アクアライン周辺道路の利用者数の変化である。2005年から2015年の10年間でその数が3.5倍程増加していることがわかるだろう。東京湾アクアラインは1997年の開通時通行料が3000円であったが、2002年に社会実験の一環としてETC車2320円へ。2009年8月には国土交通省と千葉県が費用負担する形で800円となり大きく変化した。

大幅な値下げにより観光・レクリエーション施設など日帰り客用の施設、宿泊施設の両方が利用客数を伸ばす結果となった。(出典:東京湾アクアライン‐Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%B9%BE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3)

熊本地震の被災地を含めた九州地方の観光振興が目的であり、ETC普通車の場合最大3日間6500円で九州全域が

乗り放題となった。約5か月の期間限定で約13000円相当が半額となる場合があるためお得な面もあるが、3日間も乗らない場合が多いため1日1000?2000円程で販売して欲しかったという声も多い。東京湾アクアラインにおいても往復利用で割引を行うなどこれを参考にした施策が取れるのではないか。(出典:西日本高速道路・専用ウェブサイト

http://www.michitabi.com/)

○Narita Air&Bus!~成田空港から観光地へダイレクト!~(国土交通省観光庁と成田国際空港株式会社による官民一体の取り組み)

2015年夏より成田空港と観光地を直接結ぶバスを運行している。国内観光の振興・国際観光の拡大に向けた高速バス・LCCの利用推進を目的としている。成田空港の更なるゲート化が期待される。現在は日光、新潟、金沢・富山、京都、富士山・富士急ハイランドの5路線が運行されており、新たに東京ディズニーリゾート線も追加された。

路線ごとにおもてなしの心を感じてもらえるようなサービスを実施しているのが特徴で、具体的には予約・購入は多言語対応の予約サイトで取り扱ったり現地との連携による手荷物配送サービスの用意をしたり外国人の需要を汲み取ったサービスを行っている。

○ウェルカム成田セレクトバスツアー(「トランジット旅客の訪日観光促進協議会」とジェーアールバス関東による取り組み)

2017年4月より始まった成田空港周辺を約4時間で周るバスツアー。午前と午後に開催することで気軽に観光することが可能になった。トランジット旅客など外国人観光客に対し空港を通過するだけでなく、地域の魅力に気付いてもらう手段として活用している。

その名の通り2014年に廃校になった小学校を、全面的に改築し2015年12月に農産物直売所、カフェ、レストラン、宿泊温浴施設を兼ね揃えたおしゃれな複合施設に作り替えた施設である。改装されているものの例えば教室と職員室はそのまま飲食店舗になっているなど小学校時代の面影が残っており、懐かしい気分が味わえる。

注目したいのが宿泊施設である。道の駅に泊まれるというのはとても珍しいだろう。部屋は4人部屋の個室が10部屋、15名程度の大部屋が2部屋あり、個室は元々教室だった場所を改装したものだという。教室に泊まることになるため宿泊費は、4人部屋利用の場合大人4000円、小学生3200円、幼児2000円とリーズナブルに設定されている。価格設定が魅力的なため中国や東南アジアからの観光客も訪れることがあり、インバウンド向けに宣伝を行うことも効果的だろう。

道の駅は1993年に103か所が登録されたのが始まりで、現在は全国に1134か所ある。(2017年11月17日現在)全国的にその数はどんどん増えているため、他地域との差別化が大きな課題となっているのだが、宿泊施設を伴っているという事は大きな特徴だろう。日本人観光客に対しては、短時間では知ることの出来ない魅力を伝えられるという点でアピールできる。

(出典:小学校が大変身!南房総・鋸南町「都市交流施設・道の駅保田小学校」https://www.travel.co.jp/guide/article/14870/)

2019年1月現在、自転車を観光振興に生かそうとする動きが活発化している。これまで観光産業において南房総らしさを押し出すことが難しかったが、車や信号が少なくサイクリングしやすい地形が活かされている。南房総市も2017年度より「サイクリストさんいらっしゃい事業」を採択するなど官民連携で振興を推し進められている。

2017年4月に設立され、サイクリストと地域住民にとってより良い環境を整備することとサイクリングを地域活性化に結び付けることを目的としている。保育所を改築してクラブハウスを作り、クロスバイクの一式レンタルも開始するなど手ぶらでサイクリングが楽しめるような取り組みを行っている。「南房総は首都圏からアクセスが良く、車や信号が少ないことから、ストレスなくロードサイクルができる最適地です。海や里山といった景色も様々な表情を見せ、これほど充実したコースのある地域は全国でも珍しい。」(南房総サイクルツーリズム協会の発起人かつ事務局長の瀬戸川賢二さん)

(出典:ココロココ「外国人旅行客の少ない地域で、南房総サイクルツーリズム協会を立ち上げた”インバウンド観光プロデューサー”の思いとは」https://cocolococo.jp/22849)

サイクリストが自転車を解体せず、そのまま乗せて移動出来る電車の運行が2018年1月より始まっている。首都圏のサイクリング客を増やし、観光名所などの地域活性化に繋げる目的がある。これまでのように自転車を折りたたんだり袋に入れたりする手間はいらず、すぐにサイクリングコースに乗り出していけること、また車内にイベントスペースがありサイクリスト同士の交流が図れることが魅力である。かつては利用日5日前までの予約が必要だったが前日までに変更となり、より手軽に利用出来るようになった。

(出典:NIKKEI STYLE「房総へ直行 サイクリスト列車「B.B.BASE」の魅力」https://style.nikkei.com/article/DGXMZO30449070U8A510C1000000?page=3)

前章で検討した点を踏まえ、筆者は南房総版DMOの策定と更なるサイクルツーリズムの推進を政策案としたい。

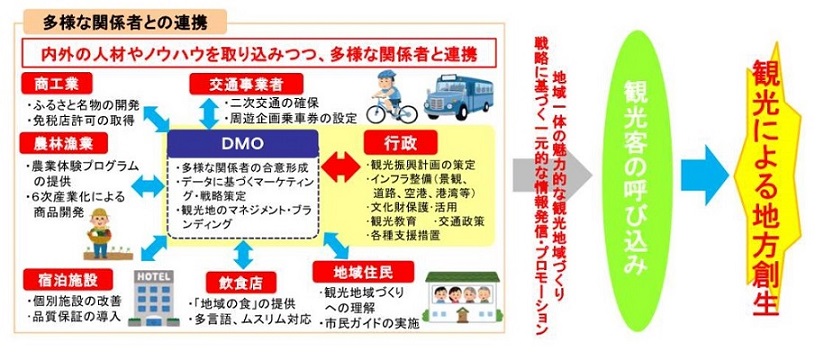

上記は観光庁による日本版DMOに関しての構図である。DMOとはDestination Management/Marketing Organizationの略であり日本版DMOとは、地域の「稼ぐ力」を引き出すと共に地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりのかじ取り役のことである。

日本版DMOの役割として下記の3点が挙げられる。(引用文献:観光庁「日本版DMOとは?」http://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000048.html)

①多様な関係者の合意形成

②各種データの継続的な収集分析・明確なコンセプトに基づいた戦略の策定・KPIの設定、PDCAサイクルの確立

③観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり・プロポーション

そこで第3章の3-1で検討したとみうら枇杷倶楽部を主軸とした南房総版DMOの策定を政策としたい。

南房総市においてDMO的役割を果たすのは道の駅「とみうら枇杷倶楽部」の企画運営を行う株式会社ちば南房総である。第3章で述べた通り既にそれぞれを結び付ける舵取り役となっているため、既存の体制の強化を目指す。道の駅「とみうら枇杷倶楽部」の取組みの中でも下記の3点は特に大きな役割を担っていると言える。

①観光客誘致を目的とした一括受発注システムの導入→農林漁業、飲食店、宿泊施設など域内産業への波及効果が見込める。

②びわの商品加工事業→農林漁業と商工業を結び付け6次産業化を実現している。

③観光サイト「南房総いいとこどり~観光コンシェルジュ」の運営→地域住民からの情報集めが容易に。行政と連携してプロモーション事業を行える。

③の南房総いいとこどりでは行政だけでなく地域の宿泊施設や飲食店、観光協会もサイトに最新情報を更新することが出来る点は強みである。しかし情報化の進展に伴ってより手軽に情報を手に入れることが出来るようにしたく、他地域で行われているようなアプリケーション化も検討すべきだろう。

第7章で述べたようにサイクリングを目的とした観光客が増加しており、東京オリンピックを目前として訪日外国人の集客を含め更に力を入れるべきだろう。対象としてはサイクリストに限られてしまうが、魅力を感じ取った彼らが更に踏み込んで旅行先や移住先として検討してくれるのではないだろうか。南房総サイクルツーリズム協会や房総神社サイクルライド推進委員会の今後の動向が、大きく影響を及ぼすと思われるため今後も注目していきたい。

ここでサイクルツーリズム振興の成功事例とも言える「瀬戸内しまなみ海道」について、またサイクルツーリズムにアプリを取り入れた「三江線サイクリング」について書き記していく。

①瀬戸内しまなみ海道

→瀬戸内しまなみ海道とは、広島県の尾道市から愛媛県の今治市まで、8つの島々を9本の橋でつなぐ海道である。広島県尾道市では2014年に同市を訪れたサイクリング客が前年比45%増、外国人観光客が前年比40%増とうなぎ上りの好調ぶりだ。なぜ「サイクリストの聖地」となり得たのか。成功に至ったポイントは「行政の壁を越えた自治体間の協力や、民間の活力を柔軟に取り込む気風があった」からだ。

具体的には広島県と愛媛県が手を結び、愛媛県が提案したサイクリストの聖地化という案を広島県が快く受け入れることで、行政主導でのサイクルツーリズム振興が動き出した。行政がベースを作り上げたため、民間が協力しやすい体制が整っていたのだ。具体例として佐川急便が、サイクリストのために前夜泊の宿から当日泊の宿まで荷物を当日配達するサービスを実施している。

上記より、南房総市においても行政主導で民間を巻き込んでいけるような体制を更に整えることが必要だ。民間側が動こうとしている時、行政がその壁にならぬよう先導役となることが求められているだろう。

(右出典:ダイヤモンド・オンライン「しまなみ海道が「サイクリストの聖地」になった理由」https://diamond.jp/articles/-/118998?page=4)

②三江線サイクリング

→JR三江線とは広島県三次市と島根県江津市を結んでいた路線である。(2018年3月に廃線)三江線サイクリングとは三江線沿線の自然や観光名所を楽しみながらサイクリングすることの出来るアプリで、具体的にはアプリのチェックイン機能を使ったスタンプラリーが楽しめる。スタンプを集めると抽選で商品が当たる仕組みだ。サイクリングと伝統文化や体験施設などを結び付け相乗効果が期待された。

上記のアプリが実際にどの程度集客に効果があったのかどうか、情報を得ることが出来なかったのは残念だ。しかししまなみ海道のような「達成感」を生み出したいのであれば、上記のようにアプリを用いることでより一層ワクワク感を掻き立てられ、良い効果を生むのではなかろうか。

(出典:モバイルマーケティング研究所「【随時更新】厳選62市町村!地方自治体が提供する観光アプリまとめ」https://moduleapps.com/mobile-marketing/10455app/)

上に政策提言を行ったが交通不便等、着手すべき課題はまだ残っているようにも思われる。観光振興や地域活性化に関しては、数年で状況が大きく変わると言っても過言ではない。今後の動向に常に気に留め、注目し続けなければならない。

Last Update:2019/01/31

© 2016 Risa ENDO. All rights reserved.