近年、報道を賑わせた様々な社会的諸問題があったが、その一つとして「高齢ドライバーによる危険運転・交通事故」が挙げられであろう。連日のように報道がなされた時期もあり、高速道路の逆走や駐車場でのアクセルの踏み間違い、認知症による徘徊運転など、ドライバー本人のみならず周囲にいた人々にまで死傷者が出る大惨事になった事故も多々発生し、事故例は枚挙にいとまがない。

また、私自身が二世帯住宅に住んでいることで、後期高齢者(75歳以上の高齢者、以下同じ)に位置する祖父と話す機会が多く、車の運転に関する話を何度かすることがあった。その話の中で祖父は、大きめの自動車を運転することや車庫入れ等でバックすることに対し不安を抱いている様子であった。実際に祖父が買い物等の外出の際に日常的に運転している軽自動車には(大きなものではないが)傷やへこみが見えるようになったことから、この問題は個人的にも少しでも早くに解決されるべきだと考えた。

高齢ドライバーの交通事故の増加に伴い、それらの解決策の一つとして「運転免許の自主返納」が報道で取り上げられているのを見かけることが多く、高齢者に自家用車を運転させないという方針はこの問題の解決策としては有効的である。しかし、地方では自ら車を運転することができなければ、生活していくことが難しくなる高齢者がいるという現実もあり、一概に運転免許証を返納させれば解決するという問題ではない。すなわち、高齢者に運転させないようにするだけということだけではなく、運転せずとも高齢者の「移動の自由」が保障されるシステムの構築が必要なのである。

その交通システムの事例としては、私が住む東京都武蔵野市のコミュニティバス「ムーバス」を挙げられる。ムーバスは現在7路線9ルートで運行され、毎日7000人以上の利用者がいる。このような「地域住民の足」となり得る交通手段を導入することで、高齢者の運転免許証を手放すことに対する不安を払拭しなければならない。

一方で、高齢者が安全に運転できるようにサポートすることにより、交通事故を減少させようという取り組みも実施されている。

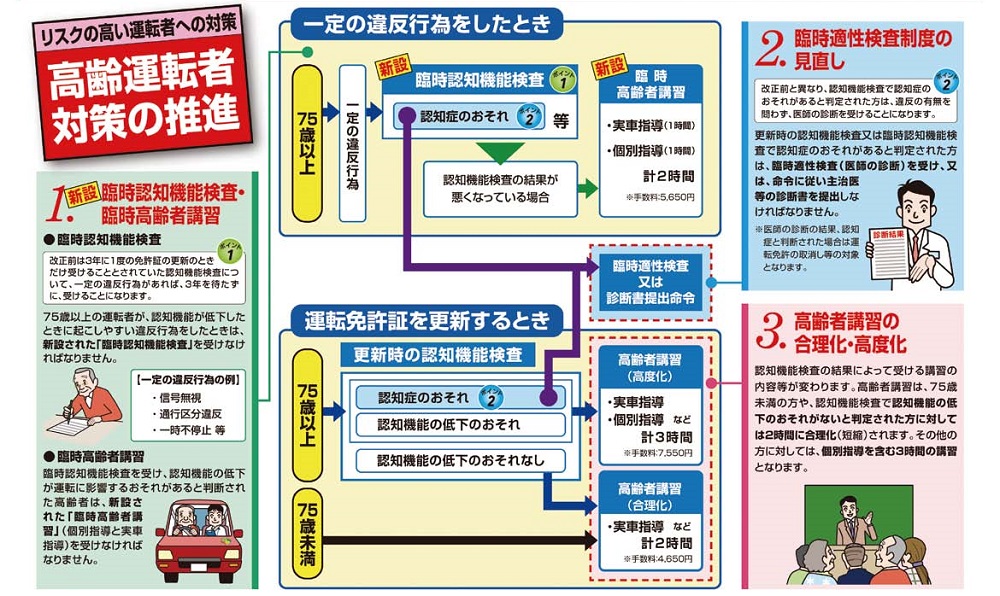

それに加え2017年3月12日に改正道路交通法が施行され、認知症の疑いがある高齢者に対応していく規定が整備されている。

まとめると、

したがって、高齢ドライバーと言っても、75歳未満の者は中年ドライバーと変わらず、さほど危険とは言えないが、75歳以上の高齢ドライバーは、人身事故、特に死亡事故を起こす危険性だ高いため、ここでは主に「(危険な)高齢ドライバー」=「75歳以上のドライバー」として考えていく。

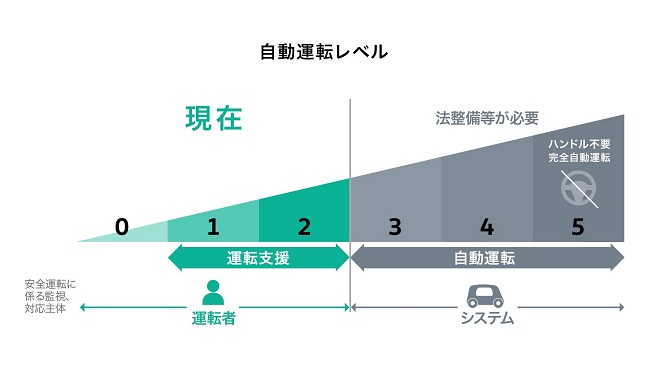

自動運転は、搭載される技術によって0〜5までのレベルに分けられており、現在国内では「レベル2」までが市販車に採用され、実用化が進んでいる。「レベル2」までは、主に運転をサポートする技術であり、万一事故を起こした際の責任はドライバー側にある。一方「レベル3」以上は基本的にドライバーが操作を行う必要がないため、事故の責任はシステム(クルマ)側になると言われており、「レベル3」以降の実用化は、政府を中心に法整備(事故時の責任など)やインフラの整備が必要とされている。

愛知県は、2017年12月14日、運転席に人を乗せずに公道で乗用車を走らせる無人自動運転の実証実験を同県幸田町で始めた。車両は人が運転に関与しない「レベル4」といわれる自動運転で、事前に作製した3次元地図を頼りにカメラやセンサーなどで走行地点を把握し、ハンドルやブレーキなどを自動制御する。

上記の愛知県の例など、国や自治体が民間企業と合同で2017年から自動運転の実証実験を開始し、トヨタや日産など多くの企業は2020年の東京オリンピックまでに実用化することを目標として掲げている。しかし、近い将来において、自動運転システムの導入は決められた特定の経路を走行する一部公共交通機関にのみ採用され得るもので、一般人が自由な交通手段として常に自動運転システムに依存し、ドライバーが操作を行う必要がなくなることは、法整備やインフラの整備の進行速度からしてもまだ先であると考えられる。

一方で、「レベル2」以下の運転支援システムをより一層普及させれば事故数減少につながるのでは、という意見もあると思われる。実際、大量生産による部品コスト低下によって、自動ブレーキと呼ばれる衝突被害軽減ブレーキや、走行車線からはに出しそうになると自動で修正する機能などの運転補助機能が付属した自動車が徐々に普及しつつある。また、今後の法整備によって新たに生産する自動車の運転補助機能装着義務化が段階的に進めば、どの自動車も同じような機能が付けられるようになる。しかし、松浦常夫らが70歳以上の免許保有者に行った面接調査によると、車にかかる費用が大変だと答えた人が4割、車の購入予定がないと答えた人が7割であったことから、多くの高齢ドライバーが新しい高機能自動車に買い替えるとは、考え難い。

以上のことから、短期・中期的に見た場合、自動運転技術の発展は、高齢ドライバーの事故削減に大きな効果があるとは想定できず、この研究では自動運転技術に関しては考慮は最低限とする。

(出典:フォルクスワーゲンHP)

2014年中の交通事故(第一当事者※が原動機付自転車以上のものに限る。以下同じ)の件数は54万4279件であり、2004年と比較して約0.6倍と減少しているが、2014年中の後期高齢ドライバーによる交通事故件数は3万3955件と2004年と比較して約1.4倍に増加している。

また、2014年中の免許保有者10万人当たりの交通死亡事故(第一当事者が原動機付自転車以上のものに限る。以下同じ)件数ついては、後期高齢者の者が第一当事者となったものが、他の年齢層(75歳未満)が第一当事者となったものと比較して約2.6倍となっているほか、同年中の後期高齢ドライバーによる交通事故死亡件数は471件と、若年層による交通死亡事故件数(443件)を上回った。

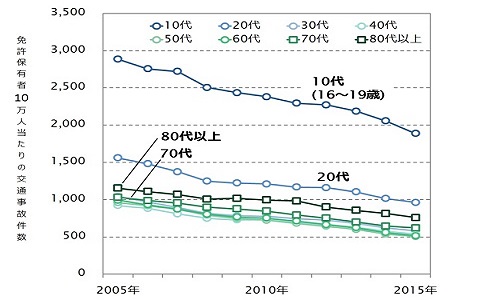

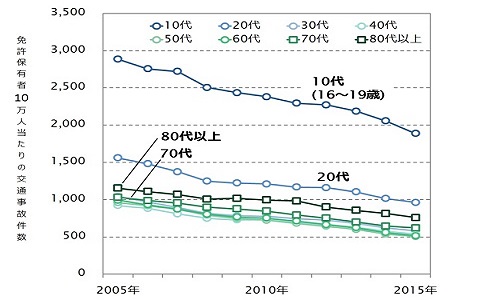

ひとつ断っておくと、交通事故における第一当事者を年代別に分けて、さらに年代ごとの免許保有者10万人あたりでどれくらい交通事故を起こしているのかを表している左図を見ればわかるように、10代(16歳から19歳)が一番交通事故を起こしやすく、続いて20代が事故を起こしやすいことがわかる。高齢者はその次であり、この状況は10年前から続いており、近年になって高齢者による事故が急に増えているわけではない。

しかし、今後の更なる高齢化に伴い、高齢者の人数自体が増加していくと予想され、高齢ドライバーに対する交通安全対策を講じることが急務である。

※第一当事者…最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。

(出典:THE PAGE)

高齢ドライバーが事故を起こしやすい要因としては、①視力(視野を含む)、②反応の速さ・バラツキ・正確さ、③自分の運転能力に対する過信、④認知症といった主に4つの側面がある。それぞれのポイントを以下で述べる。

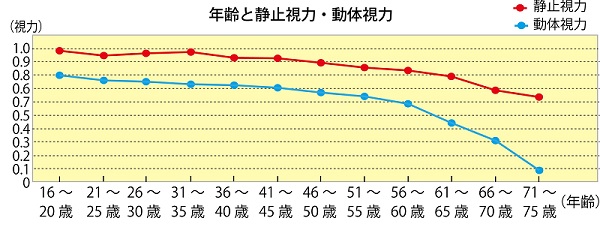

静止視力と動体視力の加齢による変化(下図)を見ると46〜50歳あたりから下降現象が始まっており、静止視力と動体視力との差は45歳頃から急激に増大している。

視覚に関しては、運転場面での夕暮れ時の物の見にくさ、トンネルに入ったときの状態などでの、暗いところで物が見え始める順応力、いわゆる暗順応も加齢とともに低下し、夜間視力についても低下が著しい。

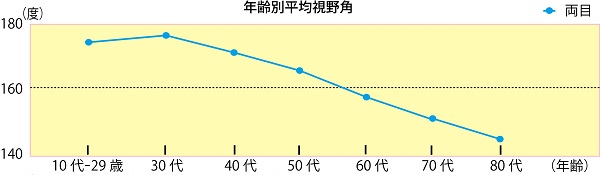

また、視野が狭くなることも大きな問題であり、高齢者の典型的な事故である交差点での出合頭事故や右折事故が発生しやすくなる。視野の加齢による変化(下図)を見ると、30代頃から一直線に狭まっている。

さらに、反応時間と事故との関係では、反応時間の速さよりも安定性が重要だとされており、特に高齢者は反応時間に速いときと遅いときがあり、事故を起こしやすいと考えられる。

他にも、ハンドル操作検査における年齢段階別のエラー状況は、40歳代から加齢とともにエラー反応が増大する傾向にあり、ハンドル操作の正確さにおいても問題がある。

すなわち、複雑な作業過程に対して、高齢者は若年者に比べて反応時間がかかるうえにエラー反応も増加しているのである。

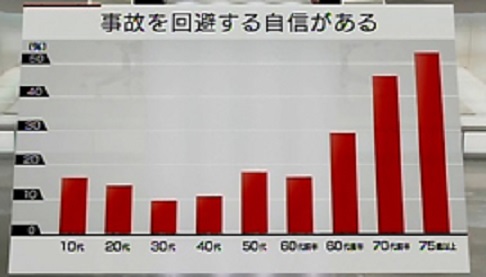

高齢者の場合、交通規則よりも自らの経験則を重視する傾向があり、その典型とされるのが交差点での一時停止違反である。高齢者の長年にわたる運転経験によって培った経験則に従えば、いったん停止しなくとも徐行で十分という判断となるが、そのような自分の経験に対する過信は、結果的に事故につながってしまう。

また、2014年中に交通死亡事故を起こした後期高齢ドライバーで事故前に認知機能検査を受検していたものの4割以上が、認知症のおそれがある者又は認知機能が低下しているおそれがある者であったことからも、認知機能の低下が高齢ドライバーによる交通事故にある程度影響を及ぼしていると考えられる。

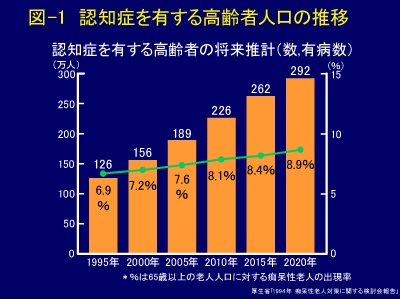

高齢化にともない増加するであろう認知症患者ではあるが、厚生労働省の2015年1月の発表(下図)によると、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人であり、65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されている。さらに、認知症の前段階とされる「軽度認知障害」と推計される約400万人を合わせると、高齢者の約4人に1人が認知症あるいはその予備群である。

そして、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占めると見込まれている。

高齢ドライバー対策の推進に関する規定の整備が含まれる改正道路交通法(正式名称は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)、以後「本法」とする)が2015年6月17日に公布され、公布日より2年内施行(一部を除く)という取り決めのもと、2017年3月12日に施行された。

本法では、主に

有効期限内に運転免許を返納し、その日から5年以内であれば、運転免許試験場へ申請することにより「運転経歴証明書」の交付を受けることができる。「運転経歴証明書」は、運転免許を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するもので、これまで安全運転に努めてきた証明や記念の品となるものである。現在、都内の各運転免許試験場(府中、鮫洲、江東)では、運転経歴証明書の即日交付を行っている。

また、「運転経歴証明書」を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることができる。各都道府県警察ごとに

様々な特典があり、たとえば愛知県警察ではスーパーマーケット、飲食店、テーマパーク、公衆浴場、理美容店、冠婚葬祭センターなどで活用でき、愛知県で2016年10月末までに約1万2000名の高齢ドライバーが免許証を返納している。(愛知県警察ホームページ)

警察庁によれば、75歳以上の免許証自主返納者数は年々増加しており、2017年における自主返納件数は42万3,800件で、そのうち約25万件が75歳以上のドライバーだった。

まず1つめの理由として挙げられるのは、返納手続きが大変であることである。運転免許証を自主返納する場合、住民票のある都道府県の運転免許センター、もしくは最寄りの警察署に、運転免許証と印鑑を持参して本人が直接出向き、用意されている「運転免許取消申請書」に記載し窓口へ提出せねばならない(もし申請者本人が病気や負傷によって介助が無くては行動できないという場合、代理人による申請も可能)。高齢者の中には、この「免許証を自主返納する際の手続き」が難しいと不安に思い、そのことが理由で返納への意欲を無くしてしまうというケースも多い。また、自治体によっては、運転免許証の自主返納・運転経歴証明書申請の手続きをする窓口が非常に混雑し、運転免許センターや警察署で長時間待たされるというケースもある。

2つめの理由としては前述した自分の運転能力に対する過信がある。

また、運転に自信がない場合でも、車がなければ生活できないため、運転免許証の自主返納ができないという実情もある。この3つめの理由が最大の理由である。老友新聞社が実施した自主返納をためらう理由のアンケートでは、70%が「車がないと生活に不便だから」と答えている。

政府は2017年以降、自動ブレーキやアクセル・ブレーキペダルの踏み間違え防止、車線の逸脱防止などの機能を搭載した車を「安全運転サポート車」と称して普及を図ってきた。代表的な機能である自動ブレーキの搭載車を2020年までに新車の9割以上とすることを目指しており、警察庁は運転支援機能付き自動車に限定した運転免許証を新設する方向で検討を進めている。 減税特例を導入すれば、消費者の購買意欲が高まり、高齢者らが運転支援機能付き自動車に買い替えやすくなる。自動車メーカーに対しても、安全性能に優れた車の技術開発を促す効果が期待される。減税特例を適用する要件は、国交省が今年4月に創設した自動(衝突被害軽減)ブレーキの性能認定制度を参考にする。認定制度は「静止している前方車両に時速50キロメートルで接近した際に、衝突しない又(また)は衝突時の速度が20キロメートル以下となること」などを要件としており、減税特例の対象はこの認定を受けた車が中心となる見通しである。

ビクトリア州での免許更新には、日本のような視力や認知機能の検査はないが、ドライバーには安全運転に影響を与えうる病気や障害を、更新時に限らず担当機関の「ビクロード」に届け出る義務がある。運転の可否は一人一人の状態を踏まえた個別判断が基本原則となる。認知症は症状が進むため、免許継続と判断されたら6か月〜1年毎に再チェックを行い、その進行具合に応じて「自宅から半径5キロ以内」「日中のみ」などの限定免許になることもある。距離や時間帯が限定され、段階を踏んで運転をやめていく人も多く、条件付き免許の猶予期間で、運転をやめて後の生活をどうするか、考えることができる。

一方、課題も有しており、運転評価など免許継続のための費用は自己負担で、6万以上払ったという人もいて、人によっては負担が大きい。さらに、認知症でも診断を受けず、届け出ないまま運転を続ける人がいるという「すり抜け」も存在している。

ただ、地区内には商店が少なく、車を持っていない人や免許を返納する人も多くいることから、ドライバーに負担になりすぎないようにどのように運行するのかという課題がある。さらに、同法人の無償運送はドライバーがガソリン代などを負担して運行しており、利用者の中には「ありがたいが、申し訳ない気持ちにもなる」という人もいる。

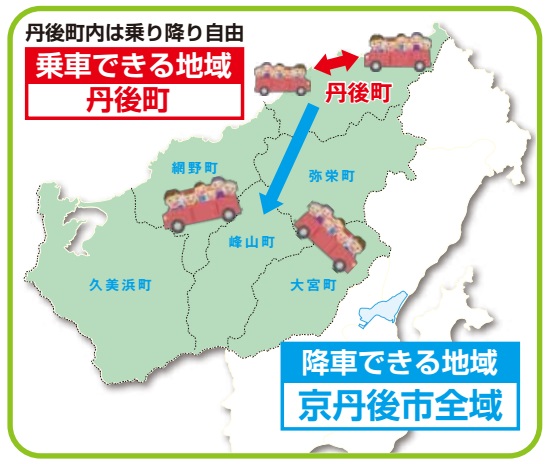

2016年5月26日、「NPO法人 気張る!ふるさと丹後町」を運行主体として京都府京丹後市丹後町において、道路運送法に基づく「公共交通空白地有償運送」(通称『ささえ合い交通』)が運行を開始された。住民ボランティアがドライバーとして、自分が所有する自家用車(マイカー)を使って地域住民や観光客等を運ぶという公共交通である。利用者が車を呼ぶには、スマートフォンでUber(ウーバー)のアプリを使ってマッチング(配車−乗車)を行うという、ICTを活用した先進的なシステムを取り入れられている。スマートフォンで配車し、GPSを用いてマイカーを使った「公共交通空白地有償運送」は日本初の試みである。

運行区域は、乗車は丹後町のみ、降車は京丹後市全体と少し限定的であるが、運賃に関しては、最初の1.5キロメートルまで480円、以遠は120円/kmを加算と概ねタクシー料金の半額である。これらの運賃は、運転手のガソリン代など、NPO法人の運営費、Uberのシステムの利用料に充てられる。

また当初は、スマートフォンでUberのアプリを使うことでのみ即時配車が可能であった。しかし、乗りたくてもクレジットカードがない、スマートフォンがない、使い方がよくわからないとの声も多く、2016年9月18日から代理サポーターが利用者に代わっての配車も可能となった。

さらに、支払い方法も「クレジットカード支払い」のみであったが、2016年12月21日から利用時に即「現金支払い」も可能となり利便性が増している。、他にも、地域住民以外の利用も可能で、観光客等来訪者も利用可能と、丹後町の新たな交通手段として確立している。

しかし、今は旧丹後町内からの利用しかできず、旧町外へ出かけると、帰りに旧町外からの利用はできない、また、大きな病院のある近隣市町へ出かけられないといった課題も残っている。

Last Update:2019/01/31

© 2016 Kazuki ICHIKI. All rights reserved.