出典:飛んでるローカル豊岡「『コミュニケーション教育』体験ワークショップ1月27日(土)@大阪」

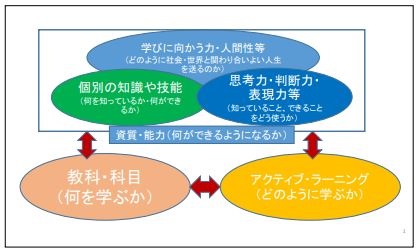

近年、報道や講義などでこれからの子供たちの「生きる力」を育むために、「アクティブ・ラーニング」、「コミュニケーション教育」という、従来の詰め込み式教育とは一線を引いた言葉を聞くことが増えている。

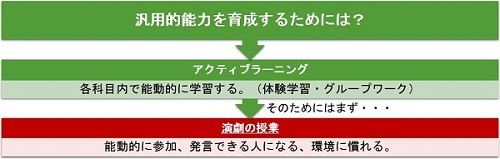

しかし、アクティブラーニングを例えば、国語や理科等通常授業でいきなり取り入れた際、「間違えることがこわいから答えを知っている人のみが発言する」、「自分の考えを言いにくい雰囲気がある」、「考えていたことを言葉で表現することが難しい」という、目には見えない障壁があるのではないか、と考えた。

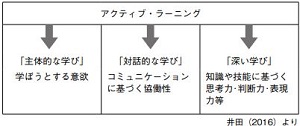

コミュニケーション教育としての演劇では、その多方面において表現力や論理的思考力が求められる。シアターゲームや演劇創作を通じて、アクティブラーニングの「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の、どれもを満たすことができるので、主要科目のアクティブラーニングの前段階の補助的な役割として導入したらどうかと考えた。

小学校で導入することで、”授業の中で発言しにくい”環境を打破し、"伝える勇気と面白さ"を、児童1人ひとりが当たり前に持つ教育現場にしたい。

「アクティブ・ラーニング」については、2014年11月に文部科学大臣が発表した諮問文に、主体的・協働的な学習方法として記されている。

演劇の授業では、従来のアクティブ・ラーニングに追加して身体性を伴った学習ができる。

劇遊びを通じて、自分のアイデアを創造的に身体性を伴って表現する

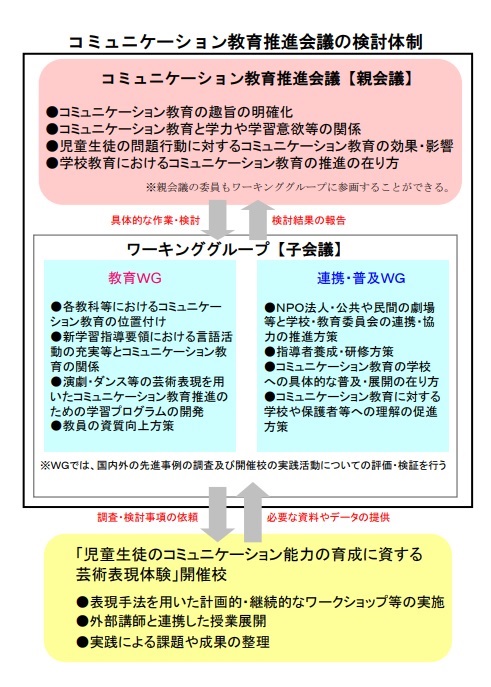

学校教育における演劇の取り入れ方については、制度的には、3つの選択肢が考えられる。

2003年に、「総合学習の時間」が導入され、学校決定科目・学校設定教科が各学校の裁量にゆだねられた。

この年の指導要領改訂により、演劇教育にも変化が起きた。

それまでの実践の場は小中学校が主であったが、高校、大学、地域コミュニティーなどでも演劇教育が取り入れられるようになった。

実践内容も劇づくりの過程や海外ドラマ教育の手法を取り入れるなど多様な実践が行われるようになり、それまで演劇人や劇発表に関心のある教師が実践者のほとんどを占めていたが、双方的な学びを求める教師、劇発表にこだわらない教師も実践を行うようになった。

2007年に、中央教育審議会が学指導要領の見直しする。

2008年の民主党政権時代の国会文部科学委員会では、議員から海外の教育では演劇専門の教師が初等中等教育の学校に配置されていて、日本でも演劇の授業を取り入れたらどうか、という意見が出たり、他の民主党議員が「演劇・コミュニケーション(ドラマ授業)の必修化」マニフェストを提案したりしている。

そして、実際に文部科学省指定事業として以下の参考がドラマ教育の研究開発推進校となる。

2005年〜2007年に文部科学省指定事業としてドラマ教育の研究開発推進校となり、キラリ課を設置する。

全学年週2時間キラリ課の授業を行う。

授業内容は、音楽鑑賞や、演劇鑑賞、各学年に応じ劇・ダンス・ミュージカルを取り入れた演劇活動を創作し、年1回学年発表を行う。

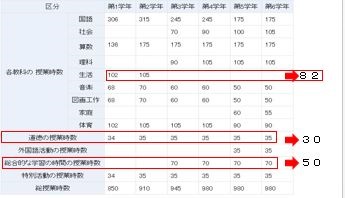

キラリ課を設置するにあたり、国語・生活・音楽・図工・体育(・総合)科から2時間を削減した。

小学校低学年では、「相槌を打」つ等、まずはコミュニケーションをとる際に使うリアクションを仕えるようにする目的がある。

中学年では、相互理解として「互いの考えの相違点や共通点、質問したいことを考えながら進んで話し合うこと」に視点を置いている。

高学年になって「自分の立場や意図をはっきりさせながら、計画的に話し合うこと」がある。綾南町立陶小学校(平成17年度)

鑑賞の目的が全学年を通じて変わらないことに対し、コミュニケーションと表現の目的は各学年ごとに変わっている。

段階を踏んでカリキュラムを変えていくことが重要といえる。

キラリ課での授業内の劇の制作・発表の過程から見えてきた生徒の学びとして、「平成17年度研究開発実施報告書(要約)」には、

しかし、問題点として、

また、授業時間の確保について、「生活科」(の)「15時間〜20時間程度の削減であればキラリ課との両立が可能である」(平成19年度報告書)と表記されている。

筆者の構想では、アクティブラーニングの補足的な役割として演劇の授業をいれたいと考えていた。生活科は、「生活上必要な習慣や技能を身につけること」(文部科学省)というねらいが、演劇授業との共通点であるため、生活科から授業時間を削減するということを、参考にしたいと考えた。

成績評価の課題については、4-3で述べていく。

小学生:表現遊びや演劇ゲームを通じて、自分の考えや気持ちを言葉にすること や身体で表現すること、友達や仲間と協力することを学ぶことを目的とする。体 と言葉での自己表現力を高める場であり、他者との繋がり・コミュニケーション を体験学習する活動となる。

中高生:演劇作品をつくるプロセスの中で、失敗や間違いを恐れることなく自分 のアイデアを表現することや、お互いを認め合うことを学ぶことを目的とする。 自分らしさを見つける場であり、演じることの奥深さを体験するだけでなく、自 分に対する自信に繋がる活動となる。

という。

上記2つの学校・団体に共通して言えることは、

身体性を伴ったアイスブレイクの一環として、エデュペディアに「平田オリザ氏に聞く、コミュニケーション教育(実践編)」が載っている。その一例を紹介したい。

「みんなで登校」

対象:小学3〜6年生

場所:体育館等広い場所

机を隣合わせにしてコミュニケーションをとるよりも、身体を使いながら会話していることが分かる。

日常会話のため、会話の内容は難しくないと考えられる。

しかし、タイミングを合わせたり、人数が増えても会話を続けるという点が、このシアターゲームの特徴であるる。

上記をアイスブレイクに用いることで、自身の頭も身体もいい意味でリラックスした状態で始められる。

また、相手ともタイミングを合わせながら会話をしていることで、その後の授業にも取り掛かりやすくなると考える。

インプロとは、即興劇のことで、台本がなく、役者たちがその場でセリフをつくっていくという意味である。

即興劇の場合、セリフがない状態で始まるため、「セリフを上手く話す」ということよりも、より想像力を使って相手(その役)の立場で演じることができる。その意味で、もっと相互理解を深められるのではないか、と考えた。

高尾・渡辺・山本・宮本・高山(2009) によると、一橋大学の「コミュニケーションと表現」(全学共通教育科目授業)では、インプロ(即興劇)を教育手段として用いながら、グループ作業を通じ、体験的に学ぶ授業を行っている。

「教養ゼミ」:即興で演劇をつくっていくための、物語の作り方、演技、仲間との関わり方を学び、最終的に公演を行う。

→相手に受け入れられやすい言葉や身体的な構えを試し、

相手がどう感じるかのフィードバックを得る授業。

生徒たちの感想としては、

インプロは、相手の立場に立って演じることを通じて、他者を理解することだけではなく、

自分に置き換えることで自分自身を知ることにもつながる。

授業が、日常生活への実験的な役割を果たすことができる点も、実践的といえる。

次に、創作演劇の参考となる事例として、

文系学生と理系学生がそれぞれの分野を理解し合うことが目的の一つ

1 組 :5〜7人グループ

期 間 :4ヶ月

作品時間:15〜25分

特徴:「最初の説明会、2回目のテーマ設定とグループ分けのあとは、全体での授業はなく、個別にアポイントメントをとって課題をクリアしていく」という、生徒一人一人との対話が可能なカリキュラムであるということが挙げられる。

また、テーマ設定に関しても、「演劇作品の『場所(空間)−背景(時間)−集団(登場人物)−問題設定(運命)』を全員が、一人一人ずつアイデアとして持ち寄り、その中からテーマが選ばれる。

「アイデア段階では専門領域を活かすように指示がなされるが、グループ分けの過程では、それぞれの先行は問われないので、結果として、自分の専門領域と関係のあるテーマのグループには入るとは限らない。」という、劇の内容構想段階から生徒たちが提案することが求められている。

作品事例:「義父の介護をしている主婦が、乳がんになり、それを家族にどう打ち明けるか」という設定。(看護学生が多いグループ)

内 容 :介護に理解がない夫だが、妻の献身的な介護にはとても感謝しているため、妻は自分の病状について言いだしにくいという話。

対象が大学院生ということもあり、かなり内容も充実して仕上がっていると考えられるが、 小学校高学年に演劇創作を導入する際も、このように、

桜美林大学の総合文化学科演劇コースのAO入試・推薦入試では、寸劇をグループワークでつくる形式を採用している。

以下は、入試試験として与えられたワークの内容を一部抜粋したものである。

ルール:小道具はあるもので補う。

セリフは覚えなくてもいい。

のびのびやること。オチはなくてもいい。

シチュエーション:高校のクラブの部室に、新入部員がやってくる。

課題:1.セリフから何部か判るようにする

2.各学年の生徒を登場させる

3.部員たちの中に必ず、進路やクラブ活動、恋愛で問題を抱えている人を登場させる

参考:1.部室で数人が、日常会話をしている。誰かが抱えている問題が少しずつ明らかになっていく

2.そこに新入部員がやってくる。部について説明等をする

3.遅れて他の部員登場。「問題」が少し膨らむ。

4.新入部員退場。

5.再び日常会話に戻る。

その評価対象をみると、「話し合いの過程・個々人の発想」と表記されていて、やはり感覚的な評価基準であると感じた。

演劇科目として扱う上で、感覚的な評価基準は避けられないと考えられる。

しかし、評価が低かった生徒が自己肯定感を下げてしまうことは、本末転倒になってしまう。また、教師側の課題点としても評価基準があいまいなことは、混乱を招いてしまう。

そこで、道徳科目のように記述形式での成績評価が適していると考えた。4技能で評価せず、教師自身の言葉で伝えることによって、生徒それぞれの個性を伸ばし、自己肯定感をあげるねらいである。

小学校に演劇科目を導入する政策提言として、

教師の負担を減らすこと、授業数的に2〜3週間に一回であれば、専門の講師が各学校をまわる方が、演劇の授業の質の担保にもつながる。

記述の成績評価自体は、専門講師だと各小学校の全校生徒分を書くことは厳しいため、各クラスの教員が、生徒たちの授業の様子を観察し、何がよくできていたか、何が課題かを記述形式で成績評価するものとする。

生活科、道徳、総合の時間数を演劇に充てる。アクティブラーニングを補助する役割が目的なため、授業時間は2〜4週間に一回程度とする。

Last Update:2019/01/31

© 2016 Yuri INOUE. All rights reserved.