出典:Education Career「アクティブ・ラーニングとは」

| 系統主義教育 | 経験主義教育 | |

| 教師が中心 | 授業主体 | 児童・生徒が中心 |

| 系統的な知識・技能 | 内容 | 体験・経験 |

| 文化遺産の伝承 | 目的 | 児童・生徒個人の発達 |

| 注入的教育中心 | 学習方針 | 興味・関心による主体的学習中心 |

| 改訂年 | 主な改訂内容、コンセプト |

| 1947年 | 6・3・3・4の単線型体系 経験主義と系統主義の混在 |

| 1958年 | 道徳の特設 系統主義の明確化 学習指導要領が法的拘束力を持つ |

| 1968年 | 科学技術教育の振興に伴う理数教育の改善 |

| 1977年 | 「ゆとりと充実」 知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童・生徒の育成 |

| 1989年 | 「新しい学力観」 生活科の新設 経験主義教育への移行 |

| 1998年 | 「生きる力」 完全週5日制の実施 総合的な学習の時間の創設 |

| 2008年 | 「生きる力と確かな学力」 思考力・判断力等の能力の育成 |

ー概要ー

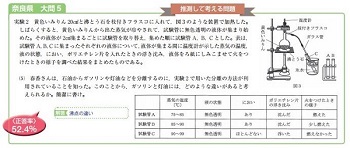

この授業では、中学2年理科「さまざまな化学変化」の単元においてアクティブ・ラーニングを実践した例である。

二酸化炭素のなかではろうそくの火が消えていたことから、二酸化炭素の中では物質は燃えないと生徒は考えていた。

そこで、二酸化炭素を満たした集気びんのなかでマグネシウムリボンが燃える現象(酸化還元反応)はどのような仕組みかを生徒同士で考えさせるように授業を組み立てた。

この授業の中では、生徒の既有知識を揺さぶり、燃焼という概念を再構成させ、酸化還元反応という新しい科学的原理の理解を得る機会を作った。

また実験のあとに仮説構成させることで、論理的説明力が育てられる。

ー二酸化炭素とマグネシウムの酸化還元反応ー

マグネシウムが燃えた後、集気びんの中に黒い物質(炭素)と白い物質(酸化マグネシウム)が残ることから、二酸化炭素を構成する酸素が離れ、その酸素がマグネシウムと結びついて

酸化マグネシウムとなり炭素が単体で残ることがわかる。

ー実践のポイントー

ーアクティブ・ラーニングとしての特徴ー

| 主体性 | 既有知識(酸化還元反応、化学式)をもとに、仮説を立てて検証する |

| 協働性 | グループで話し合いながら、既習事項では説明できない新しい現象を説明するための科学的根拠を、 図と化学式と文章を組み合わせてホワイトボードにまとめる |

| 創造性 | 既有知識を活用して、新しい現象を説明する化学反応式モデルをつくる |

②中学2年体育「サッカー」(愛知県尾張旭市立東中学校教諭 寺田泰次郎)

ー概要ー

この授業ではサッカーというチームスポーツを通して生徒同士が主体的に授業に参加し、

また作戦をチームごとに考えさせ実践させることで生徒が協力して問題解決する姿勢を

育てるねらいがある。チーム内での作戦会議を通して自分の考えを表現したり、友達の考えを

認めたりすることができる生徒の育成を目指す。

ー実践のポイントー

ーアクティブ・ラーニングとしての特徴ー

| 多様なミニゲームに積極的に参加する | |

| チーム内作戦会議でプレー改善に向けた話し合い | |

| 思考力・表現力・判断力 | 戦術を次のゲームで活かす、戦術を自分の言葉で表現する |

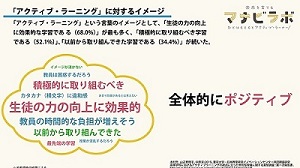

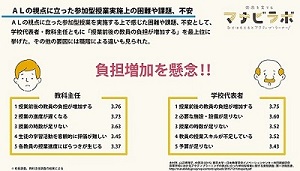

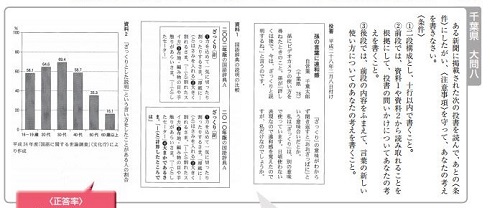

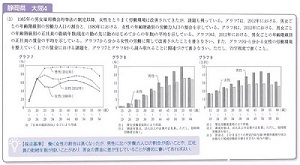

アクティブ・ラーニングへのイメージはポジティブなものが多く、取り組んでいると答えた割合も高い。しかしながら、現場の教職員はアクティブ・ラーニングの導入によって負担が増加することを懸念していことがわかる。

(2)推薦入試・AO入試

推薦入試は出身高等学校長の推薦に基づき、原則として学力検査を免除し、調査書を主な資料としては合否を決定する入試である。

AO入試は知識や技能を図ることを目的とした一般入試などの試験では問うことのできない能力・適性や学習に対する意欲、目的意識等を

書類や面接によって評価し合否を決定する入試である。

近年では推薦入試やAO入試を利用する受験生が増加し、大学入学者全体のうち推薦入試・AO入試を利用して入学した学生の割合は

40%から50%台で推移している。

推薦入試やAO入試の問題点としては、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」が問われない性格のものとして受け取られ、本来の趣旨・目的

に沿ったものとなっていない面があり、入学後の大学教育に円滑につなげることが出来ていないことが挙げられる。

(2)大学入学共通テストの試験科目・出題内容

【国語】

国語の試験においては、これまでのセンター試験同様マークシート方式での解答を求める他、

新たに記述式問題が導入される。記述式問題の実施方法等に関して以下のように定められた。

①出題の範囲

記述式問題の出題範囲は、「国語総合」(古文・漢文を除く。)の内容とする。

②評価すべき能力・問題類型等

多様な文章や図表などをもとに、複数の情報を統合し構造化して考えをまとめたり、その過程や結果について、

相手が正確に理解できるよう根拠に基づいて論述したりする思考力・判断力・表現力を評価する。

設問において一定の条件を設定し、それを踏まえ結論や結論に至るプロセス等を解答させる条件付記述式とし、

特に「論理(情報と情報の関係性)の吟味・構築」や「情報を編集して文章にまとめること」に関わる能力の評価を重視する。

③出題・採点方法等

記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。

多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間事業者を有効に活用する。

センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大学に提供し、各大学においてその結果を活用する

<記述式問題の導入意義>

○大学入学者選抜においては、高等学校学習指導要領に基づき育成された資質・能力をより的確に評価する必要があり、

このことは高等学校教育の改革充実という観点からも重要である。特に、現行の高等学校学習指導要領が、知識・技能を活用して課題を

解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育むため国語をはじめとする全教科等において「言語活動」(例:説明、論述、討論等)を

充実することを定めていることを考慮する必要がある。

○高大接続改革を国公私を通じて推進するため、国公私立大学の参画の下、共通テストにおいて、言語活動を通じて育成された資質・能力を

的確に評価することが重要である。特に記述式問題を導入し、より多くの受検者に課すことで、高等学校に対し、「主体的・対話的で深い学び」に

向けた授業改善を促していく大きなメッセージになる。

○あわせて、最終報告では、各大学の個別選抜においても記述式問題の導入が求められている。各大学の個別選抜においては、共通テストの積極的な

活用を図るとともに、高等学校学習指導要領を踏まえ、論理的な思考力・判断力・表現力等を適切に評価するため、例えば、国語を中心として、複数の

素材を編集するなどとして、自らの考えを立論し、それを表現するプロセスを評価できる記述式問題を課すなど、作問の改善等を図ることが重要である。

○共通テストと個別選抜の双方において、それぞれの特質を踏まえながら、記述式問題の充実を図り、言語活動を通して身に付いた資質・能力を的確に評価

することにより、高等学校教育・大学教育の改革充実により大きな好影響を与えることが期待できる。

【数学】

数学の試験においても、これまでのマークシート方式に加えて記述式問題が導入される。

①出題の範囲

記述式問題の出題科目は、「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」とし、出題範囲は「数学Ⅰ」の内容とする。

②評価すべき能力・問題類型等

図表やグラフ・文章などを用いて考えたことを数式などで表したり、問題解決の方略などを正しく書き表したりする力などを評価する。

特に、「数学を活用した問題解決に向けて構想・見通しを立てること」に関わる能力の評価を重視する。

③出題・採点方法

記述式問題の作問、出題、採点はセンターにおいて行う。

多数の受検者の答案を短期間で正確に採点するため、その能力を有する民間事業者を有効に活用する。

センターが記述式問題の採点結果をマークシート式問題の成績とともに大学に提供し、各大学においてその結果を活用する。

<記述式問題の導入意義>

○これまでのセンター試験では、問題解決における構想から結論に至るプロセスがあらかじめ文脈として提示され、

受検者は、与えられたプロセスに沿って必要な数値を求めていく、「与えられた問題解決の過程を再現する力」を測る問題が中心となってきた。

また、各大学の個別選抜の問題では、いわゆる証明問題を含む問題解決のプロセス全体を問うものが多いが、

個別選抜で数学が課されない入学希望者に対しては、能力の評価が「与えられた問題解決の過程を再現する力」にとどまる場合が多い。

○数学は、科学の言葉といわれることがあるように、広い意味で言語のような役割を果たす教科であり、各教科で身に付けた知識・技能を活用して

問題発見・解決をする際に重要な役割を果たす。また、「読み・書き・計算(そろばん)」などと表現されるように、数学は国語と並んで、日常生活や

大学におけるあらゆる学修の基礎となる内容を学ぶ教科であるとされる。

○中央教育審議会答申(平成26年12月)において、高等学校では、事象を式で数学的に表現することに課題があると指摘している。このため、様々な事象と数式、

図表やグラフ等の数学的な表現を関連付けること(事象を基に数学的な表現を行ったり、数学的な表現を事象に戻してその意味を考察したりすることを含む。)や、

問題解決に当たって解決の方向を構想すること等を記述式問題で問うことは、高等学校における指導の改善を促すことにつながる。

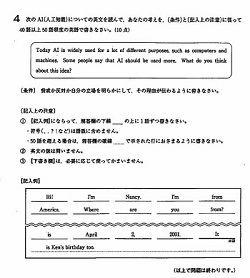

【英語】

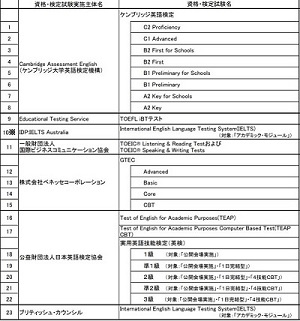

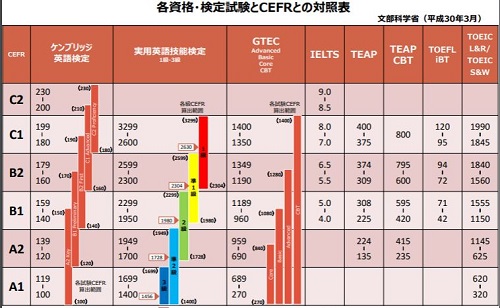

英語の試験は民間の4技能試験を用いることになっている。

○高等学校学習指導要領における英語教育の抜本改革を踏まえ、大学入学者選抜においても、「読む」「聞く」「話す」「書く」の4技能を適切に評価するため、

共通テストの枠組みにおいて、現に民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着している資格・検定試験を活用する。

○具体的には、以下の方法により実施する。

①資格・検定試験のうち、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要な水準及び要件を満たしているものをセンターが認定し(以下、認定を受けた資格・検定試験

を「認定試験」という。)、その試験結果及びCEFR(※)の段階別成績表示を要請のあった大学に提供する。

※CEFR…(Common European Framework of Reference for Languages:Learning,teaching,assessment)の略称。

外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠。

②国は、活用の参考となるよう、CEFRの段階別成績表示による対照表を提示する。

③センターは、受検者の負担、高等学校教育への影響等を考慮し、高校3年の4月~12月の間の2回までの試験結果を各大学に送付することとする。

④共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学への影響を考慮し、認定試験の実施・活用状況等を検証しつつ、

平成35年度までは実施し、各大学の判断で共通テストと認定試験のいずれか、又は双方を選択利用することを可能とする。

⑤各大学は、認定試験の活用や、個別試験により英語4技能を総合的に評価するよう努める。

○なお、認定試験では対応できない受検者への対応のための共通テストの英語試験の実施については、別途検討する。

<英語4技能評価の必要性>

○グローバル化が急速に進展する中、英語によるコミュニケーション能力の向上が課題となっており、現行の高等学校学習指導要領

(平成25年度~)では、授業は英語を用いて行うことを基本とし、英語4技能を総合的に育成することが求められている。

また、次期学習指導要領では、小・中・高等学校で一貫した目標を実現するため、外国語の能力を総合的に評価するCEFR等を参考に、

段階的な「国の指標形式の目標」を設定するとともに、総合的な言語活動を一層重視することとしている。

○大学入学者選抜においては、このような高等学校段階の「読む」「聞く」「話す」「書く」の4技能の総合的な育成を一層促すとともに、

その能力を適切に評価できるようにすることが必要であり、このことは、グローバル人材育成の取組など、大学教育改革にも寄与することになる。

<資格・検定試験の活用の必要性>

○センター試験では、従来、コミュニケーション能力を重視した出題範囲の設定(平成9年度~)や、リスニングの導入(平成18年度~)

等に取り組んできたが、大枠では「読む」「聞く」の能力を中心に選択式で問うものとなっている。

また、「話す」「書く」について、50万人規模での一斉実施のための環境整備等の観点から、現行のセンター試験のように、

大規模、同日に一斉に試験を実施することは困難である。

○一方、民間の資格・検定試験は、英語4技能を総合的に評価するものとして社会的に認知され、一定の評価が定着している。

高等学校教育や大学の初年次教育の場でも活用が進み、推薦・AO入試を中心に大学入学選抜にも活用されている。

(参考)・大学生の高校生時の英語資格・検定試験の受検状況

約37%(約23万人(推計))(H27文部科学省委託調査より)

・大学入学者選抜において資格試験・検定試験を活用している大学(H27年度)

国立大学では、推薦入試17.1%、AO入試14.6%、一般入試7.3%

私立大学では、推薦入試30.7%、AO入試21.2%、一般入試6.4%

○本件に関連して、「英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進について(通知)」

(平成27年3月31日文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)においても、高等学校や大学等における資格・検定試験の活用を

奨励しているところである。

さらに、最終報告でも「民間の資格・検定試験の知見の積極的な活用の在り方なども含め検討する」とされている。

○これらを踏まえ、大学入学者選抜において、資格・検定試験を積極的に活用することにより、「話す」「書く」を含む英語4技能評価を

推進することが有効である。

また、このことにより、高等学校までの段階における授業の改善を促進することが期待される。

現段階で、大学入試英語成績提供システムの参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験は以下のものである。

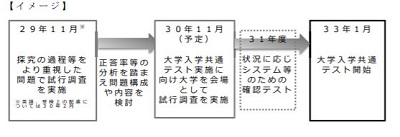

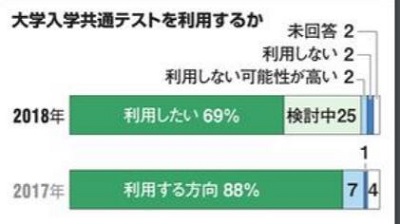

(3)大学入学共通テスト試行調査

平成33年から大学入学共通テストが導入されるに当たり、大学入試センターは平成29年、30年の2度にわたり、試行調査を実施した。

独立行政法人大学入試センターは試行調査の趣旨について以下のように示している。

大学入学共通テストの実施と試行調査(プレテスト)の趣旨

○試行調査で出題される問題は、あくまでも検証のためのものであり、今回の問題構成や内容が必ずしもそのまま平成32年度からの大学入学共通テスト

に受け継がれるものではないという点に留意。実際の大学入学共通テストの問題構成や内容等がどのようなものになるかは、今回の試行調査の結果等を踏まえ

今後さらに検討されるものである。

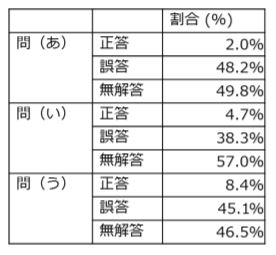

○記述式の問題は、小問3問で構成される大問1問を出題する。小問3問の解答字数については、20字程度、40字程度、80~120字程度をそれぞれ1問ずつ出題し、問題の内容や正答の条件の設定、

段階別評価の在り方に関し検証を行う。

【数学】

○数学的な問題解決の過程を重視した問題で試行調査を実施し、大学入学共通テストの問題の構成や内容の在り方を検証することとしている。

事象の数量等に着目して数学的な問題を見いだすことや、目的に応じて数・式、図・表、グラフなどを活用し、一定の手順に従って数学的に処理することが求められる。

日常の事象や、数学のよさを実感できる題材、受検生が既知ではないものも含めた数学の事実、定理等を既知の知識等を活用しながら導くことのできるような題材等も取り扱うこととしている。

○記述式の問題は、「数学Ⅰ」において設定することとし、マーク式問題と混在させた形で小問3問を出題する。数式を記述する問題、または問題解決のための方略を短文で記述する問題を出題し、

問題の内容や正答の条件の設定等に関し検証を行う。

【地理歴史】

(地理(地理B))

○地理に関わる事象を多面的・多角的に考察する過程を重視した問題で試行調査を実施し、大学入学共通テストの問題の構成や内容の在り方を検証することとする。

事象の空間的な規則性を分析して地域性を捉えることや、地域の変容や構造について考え、地域の課題を理解し将来像について構想していくことが求められる。系統地理と地誌の両分野からのアプローチ

を意識した問題も含まれる。

(歴史(世界史B、日本史B))

○歴史に関わる事象を多面的・多角的に考察する過程を重視した問題で試行調査を実施し、大学入学共通テストの問題の構成や内容の在り方を検証することとしている。

用語に関する知識ではなく、事象の意味や意義、特色や相互の関連等に関する理解が求められる。教科書等で扱われていない初見の資料についても、そこから得られた情報と授業で学んだ知識を活用しながら、

仮説を立てたり、歴史的事象の展開を考慮したりすることができるかどうかを問う問題や、時代や地域によらず「歴史の見方」のようなテーマを設定した問題、時間軸を長く取った時代を貫く問題なども含まれる。

(公民(現代社会))

○現代社会の課題や人間としての在り方生き方等について多面的・多角的に考察する過程を重視した問題で試行調査を実施し、大学入学共通テストの問題の構成や内容の在り方を検証することとしている。

文章や資料をしっかりと読み解きながら、重要な概念や理論等を活用して考察することが求められる。身近な社会的事象に重要な概念や理論等を適用して考察する問題や、各種の統計など多様な資料を読み解き、

さまざまな立場から考察する問題などが含まれる。

(理科(物理、化学、生物、地学))

○科学的な探求の過程を重視した問題で試行調査を実施し、大学入学共通テストの問題の構成や内容の在り方を検証することとしている。

自然の事象の中から本質的な情報を見いだし、課題の解決に向けて主体的に考察・推論することが求められる。教科書等では扱われておらず受検生にとって既知でない資料等を分析的、総合的に考察することができるかという、

深い理解を伴う知識や思考力を問う問題や、仮説を検証する過程で、数的処理を伴う思考力等が求められる問題なども含まれる。

【数学】

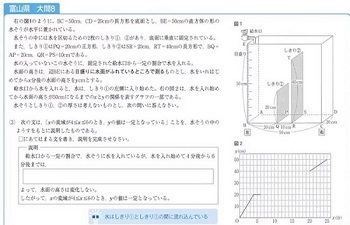

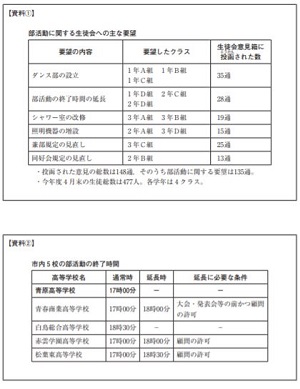

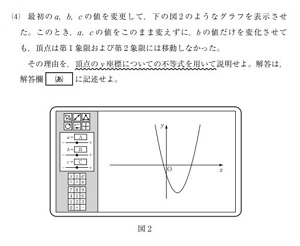

第1問〔1〕(二次関数、記述問題)のねらいは、コンピューターのグラフ表示ソフトを用いた授業場面を設定し、二次関数の係数の値の変化に伴ってグラフが移動する様子を考察する問題である。

単に計算によって式や数値を求める問題とはならないように工夫している。

論理的に推論したり解決過程を振り返ったりしながら、見いだした事柄の根拠を数学的な表現を用いて説明する能力を問う。

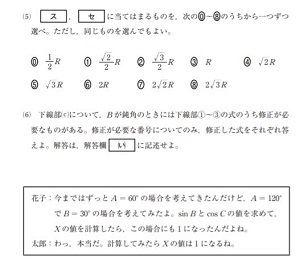

第1問〔2〕(図形と計量、記述問題)のねらいは、三角形の形状と三角比に関する命題について、その探求過程の会話文を読みながら、命題の条件を変えるなどして論理的・発展的に考察する問題である。

得られた結果を基に批判的に検討し、概念を広げたり深めたりする力を問う。

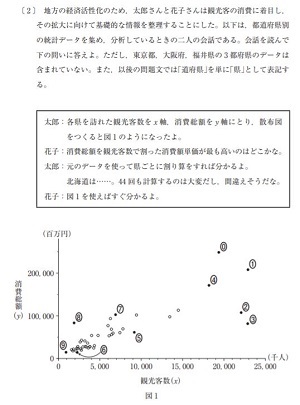

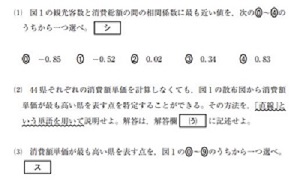

第2問〔2〕(データの分析、記述問題)のねらいは、都道府県別の観光客数やその消費総額などのデータについて、散布図や箱ひげ図を用いたり、データを処理したりして考察する問題である。

散布図におけるデータの特徴を読み取るとともに、その方法を数学的な表現を用いて説明する力を問う。

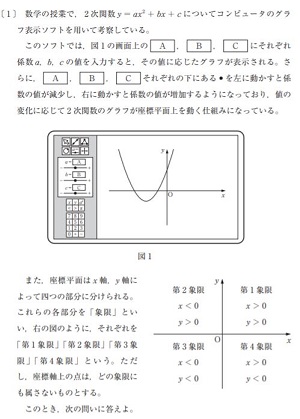

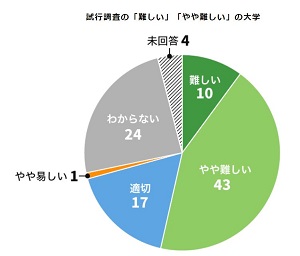

また、自己採点の一致率については次の通りの結果となった。

第2回大学入学共通テストプレテスト問題内容と実施結果

平成30年11月に行われた第2回のプレテストでは、高校2,3年生約8.4万人が受検した。(国語6.7万人、数学6.5万人が受検)

第2回のプレテストでは第1回のプレテストの結果を踏まえた工夫・改善が行われた。

【記述式問題】

○国語については、記述式問題の出題範囲となる主たる題材が、論理的な文章、実用的な文章、又はそれらの組み合わせとなる予定であることを踏まえ、これまで出題イメージを提示していない論理的な

文章から出題することとした。

特に、80~120字程度と最も多い文字数での解答となる問3については、解答として求める要素の整理など、言語活動の場面や正答の条件等に関する更なる精査を行った。

あわせて採点作業には多くの人数が関わることになるから、判断のブレが生じないような採点基準の工夫をさらに行った。

なお、国語の問題全体として、文学的な文章や古典を題材とした問題を引き続き重視し、主たる題材としてこれまで扱われにくかった詩からの出題など、マーク式問題についても新たな工夫を行った。

具体的な工夫内容として、記述問題で書くべき内容や書き方等の細かい条件設定を加えたり、

記述問題における自己採点と実際とのブレをなくすために記述問題の正答例を1つから3つに増やした。

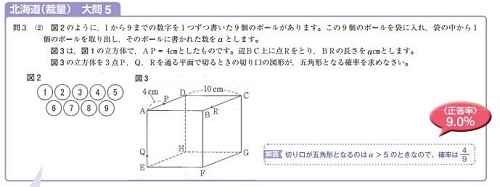

○数学については、平成29年の試行調査における正答率や無回答率を踏まえ、数式のみを記述させる問題や、短い文章で端的に記述させる問題とした。

【問題の分量と試験時間のバランス】

○平成29年の試行調査において、試験時間や問題の分量について指摘が多かった科目については、問題の分量や難易度と試験時間のバランスが適切なものとなるように特に留意して問題を作成した。

例えば、国語や生物において、文章量を2000字程度減らしたり、物理や化学において、数値計算を要する問題を精選したりするなどの改善を行った。

○なお、ペーパーテストという試験の性質上、国語以外の教科・科目においても問題文の読解力が求められることにはなるが、解答に当たっては必ず各科目で身に付けた知識や思考力等が発揮される設問となる

よう特に留意した。

(4)朝日新聞・河合塾共同調査「ひらく 日本の大学」

朝日新聞社と河合塾は共同で2011年から日本の全大学(大学院大学、通信制のみの大学を除く)を対象とした調査を行っている。

この調査では本当に学びたいことを学べる大学を選ぶため、よりよい進路選択ができる環境を整え、「偏差値」にとらわれない多様な価値観を提供することを目的としている。

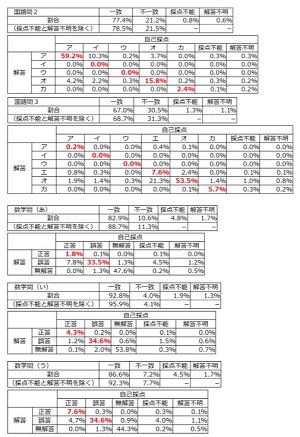

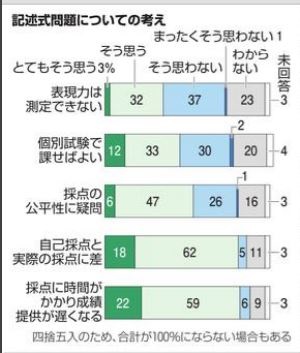

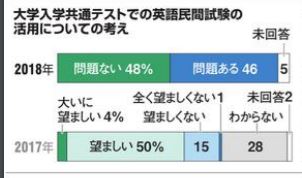

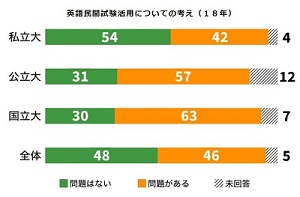

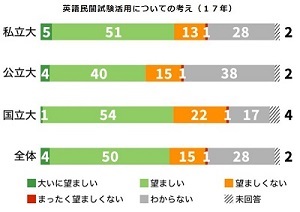

2018年の6~7月に行われた調査では、大学入試改革に伴い導入される大学入学共通テストの記述式問題や民間英語試験について各大学がどのように考えているのかが明らかになった。

①共通テストの活用

政治経済、国際教養、スポーツ科学部の入試では共通テストを課す。

共通テストを活用する理由として沖清豪・入試開発オフィス長は以下のように述べている。

「共通テストでは基礎学力を問い、そのうえで個別試験で思考力や判断力、表現力を丁寧に見たい。

センター試験は良問が出題されており、共通テストはマイナーチェンジと受け止めている。」

「入学者の7割が首都圏の1都3県出身という現状も変えなければいけないと考えている。

これまでの一般入試は3教科を集中して勉強できる受験生に有利で、国立大学を目指してセンター試験で5教科7科目を

受験する地方の高校生には難しい。こうした受験生も、ぜひ早稲田を選択肢に含めてほしい。」

また、政治経済学部の入試では数学を必須にした。高校生が2年から文系と理系に分かれて、文系の生徒が数学を学ばなくなることへの改革を

促し、他大学へのメッセージも意識している。そして、政治経済学部は一般入試の募集人員も減少させる。

18歳人口が減るなか、レベルを維持するためにも募集人員を絞る必要性がある。その背景として世界のトップレベルの大学と伍していくために

大学院を重点化する方針もある。

沖・入試開発オフィス長は、政治や経済を勉強する学生になぜ数学が必要なのかということに対して、

「数学の基礎がないと、大学の授業についていけない。経済だけでなく政治分野でも統計を使う授業が増えている。数学必須化で受験生が減るかもしれないが

必要な人材をとりたい。」と答えた。

②英語民間試験の活用

早稲田大学ではすでに国際教養、文、文化構想学部の入試で英語4技能の能力を測るため民間の検定試験を採り入れているが新たに政治経済学部でも採用する。

住む地域や経済的な事情で不利になるという生徒がいるという問題も認識はしているが「4技能は重視しない」というメッセージを出すのは改革と反する上、

独自試験の可能性も考えたが、実際に実施している大学の運営面を考え、大規模な一般選抜での導入は難しいと判断した。

独自試験では教科の試験をやめ、日英による長文を読み解く問題を出題する予定である。図表を読んで判断するなど、思考力を問う大問2問程度を考えている。

政治経済学部では英語に力を入れ、チューター教員1人と学生4人で生きた英語を学ぶ科目を必修にし、学部の全カリキュラムを日英両言語で提供する改革も進めており、

入試の見直しはその教育改革の一環である。

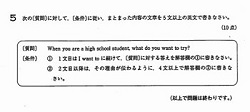

③主体性・多様性・協働性の経験

出願する段階で受験生に「主体性・多様性・協働性」の経験を書かせることを全学部で導入する。主体性を重視するというメッセージである。

学校が作成する調査書とは別に、受験生本人が生徒会や地域での活動など自分自身の経験を振り返り、文章化してもらう。

ただし、記入は出願要件にとどめることとし、得点化はしない方針である。

「生徒会長をやったら5点あげます」という使い方にすると、不合格者は「人間性が劣るから落ちた」ということになりかねない。

記入された経験に関しては、入学後にどんなタイプの学生が伸びるのかなどを分析し、教育改革に活かす方針である。

①民間の英語試験の成績

大学入試センターによって「大学入試英語成績提供システム」の参加要件を満たすと確認された民間の英語試験において、

CEFRの対照表でA2以上に相当するものの提出を求める。

東京大学のアドミッション・ポリシーで「国際的な広い視野と外国語によるコミュニケーション能力」を入学志願者に求めることがわかる。

入学後の教育を受けるために必要なかなり高いレベルの総合的な英語力は2次試験で問うことになるが、東京大学はその前段階として、基礎となるバランスのとれた

英語力を原則的にすべての入学志願者に求めることとしている。これはグローバル化時代を生き抜くために必須の基本的なスキルとして、

多くの高校生が卒業段階で身に付けておくことが望ましい能力であり、現行の第3期教育振興基本計画の目標設定に合わせてCEFRのA2レベル以上を目安としている。

②高等学校の調査書等の証明書類

CEFRのA2レベル以上に相当する英語力があると認められることが明記されている調査書等、高等学校による証明書類の提出を求める。

民間の英語試験の活用にあたり解決されていない中で受験生が不公平性やリスクを負わされる可能性は依然としてある。

そこで東京大学が民間試験と並ぶ選択肢として高等学校の調査書を活用する方針を出した。高等学校の現場で日常的に指導にあたっている教員の判断は、

緊張を強いられる特殊な状況で実施される限られた回数のテストの結果よりも信頼度が高いと判断した。

また、文部科学省は以前から「入学者の選抜に当たって、調査書を十分に活用する」ことを各大学に要請しているため、この方針はそれに合致している。

調査書に受験生の英語力に関する必要な情報が記載されていれば民間試験を受検していなくても出願要件としては十分であり、この方法であれば家庭の経済状況や居住地、

あるいは何らかの障害等で不利益を被ることなく出願できると考えている。

③例外事由の理由書

何らかの理由で上記1,2のいずれも提出できない者は、その事情を明記した理由書の提出を求める。

事故や病気など何らかの事情で、予定していた民間試験が受検できなかったとか、高等学校を卒業して何年か経たために調査書等に英語力に関する記載が得られないなど、

さまざまな理由で上記2種類の書類いずれも提出することができない(あるいは提出することが過重な負担になる)受験生や、

英語圏以外の外国で育ったとか、中学・高校で英語以外の言語を主要な外国語科目として履修していたなどの事情でどうしてもA2以上の英語力が証明できない受験生も

必ず存在すると考え、個々の事情を説明する「理由書」を提出してもらえばその受験生が「東京大学で学ぶに相応しい資質」をそなえているかどうかを個別に判断し、出願を受理するか

決定することで、「入るべき人を誤って見落とさない」方針である。

国立大学協会は受験生の受験機会の公平性を保証する観点から、民間の英語試験および国語・数学に記述式問題を含む共通テストを「一般選抜」の全受験生に課す方針を決めた。

しかし、京都大学や名古屋大学は東京大学と同じような方針を出した。

東京大学の方針は国立大学協会の方針と完全には合わない方針を打ち出したが、大阪大学など他大学からは調査書の活用について興味を示している。

現場の教員の意見としては、「民間試験に問題ありというメッセージ」「他大学を併願する生徒は結局、民間試験を受けなければならないのではないか」「CEFRのA2以上の英語力があることを

どんな根拠で示せばよいのか、具体的な方法を教えてほしい」など様々な意見がある。

①大学入学共通テスト

大学入学共通テストは全学部の試験で利用しない。従来通り、各学部のアドミッションポリシーに則った入学者選抜を実施する。

②英語外部検定試験

英語外部検定試験は利用しない。従来通り、英語外部検定試験の受検およびスコア等の提出は課さない。

将来的な英語外部検定試験の利用については検討を続ける。

③主体性・多様性・協働性の経験

学部一般入学試験のインターネットによる出願の際に、「主体性」「多様性」「協働性」に関する経験についての入力を求める。

入力は受験生本人が行うものとし、出願の要件とする。また、入力した内容は合否判定に用いることはせず、入学後の学習指導上の参考資料としてのみ活用する。

慶應義塾大学が共通テストや民間の英語試験を利用しないのは、大学独自に問題作成した方が大学の教育理念に沿った学生を選抜できるという考えがあるからだ。

【学力検査問題(数学)】

【学校選択問題(数学)】

【学力検査問題(英語)】

【学校選択問題(英語)】

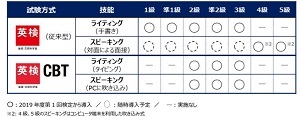

公益財団法人日本英語検定協会は、これまでAIによる自動採点について複数のAIサービス事業者とスピーキングテスト及びライティングテストの共同研究を

進めてきた。中国のiFlytek社(株式会社サインウェーブ)を含む複数のサービス事業者との共同研究において、人の手を介した通常採点と遜色ない成果が出た。

2019年度から従来型の実用英語技能検定ならびに英検CBTにおいて、通常採点に加え、自動採点を並行的に導入してゆく予定である。

【英検におけるAIによる自動採点の主な特徴】

【2019年度より自動採点導入の対象テスト】

わが国の英語教育は4技能のバランスの良い習慣が重視され、大学や高校入試に英検をはじめとする外部の資格・検定試験の活用が推進されている。

こうした潮流に伴い、英検の受験者数は増加が予想され、英検協会では、こうした受験者増に迅速かつ確実に対応する必要がある。そのためにAIによる自動採点の

実証研究のとおり、世界最新鋭のさまざまな技術を活用していくことで、時代に即した我が国の英語教育に貢献していく。

大学入学共通テストにおいても約50~60万人という大勢の受験生が一斉に受験するテストで記述式問題を導入する際の一番の障壁ともいえる採点の問題が、 この英検による実証研究により解決の糸口を得ることができたのではないか。

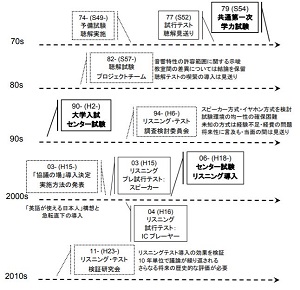

大学入試センターに英語リスニングテストがはじめて導入されたのは2006年(平成18年)1月である。現在のセンター試験では個別音源方式が採用されており、各受験者にICプレーヤーが配布され、

音声をイヤホンから聞いて解答する形式で実施されている。

1970年代、当時の国立大学協会は大学入試センター試験の前身である共通第一次学力試験の導入に向けて準備を進めていたが、1974年(昭和49年),1975(昭和50年)年の予備試験においては英語の試験の一貫として

聴解力テストが行われていた。しかしながら、1977(昭和52年)年には直近の予行演習として行われた試行テストでは聴解力テストは行なわれなかった。導入を見送った経緯としては明らかにされていないが、

試験室の環境の違いによる試験の公平性保持の問題や、実施上の安定的な運用面に不安があったのではないかと考えられている。

その後、第一次共通学力試験・大学入試センター試験での検討が重ねられ、共通テストという「均一性」という概念に適するよう個別音源方式を導入するに至った。

ここで目を向けなければならないのは運営面の課題である。

大学入試センター試験のリスニング試験が導入されたことはテストの実施運営面から見ると多大な労力が必要である。現在ではリスニング試験の試験監督を対象にして、不測の事態への対処法を効果的に身に付けるための

監督シミュレーション教材が開発されており、状況に応じて瞬時に対応するために医学教育で利用されている方式が応用されていたりする。このように、リスニングテストを行うに当たり、リスニング試験に特化した研修等が

行われていることからも運営面の安定性の維持には多大な労力とコストがかかるということを認識しておく必要がある。

またリスニング試験をはじめて導入した際にテレビや新聞等で大きく取りあげられた機器の不具合などといった事故が起きたことも再考する必要がある。導入される前段階の平成11年度時点ではイヤホン方式を導入するに当たり、

①大学入試や高等学校の入学試験で実施されたことのない方式であること。②いきなりセンター試験に導入して、予測不可能な事故が発生する可能性があること。③何十万という機器を実施者側で用意するための

膨大な経費の必要性。④機器の保管・管理、品質管理のために試験実施要員の増員が不可欠な点。⑤受験者の聴取状況を監督者が確認できず、再現性のない事故の場合に確認できないこと。などという問題点の指摘があった。

現在では問題なく行われているリスニング試験でも導入時には様々な課題を克服してきていることは、4技能試験を導入する際に参考になるのではないか。

【高校入試】

アクティブ・ラーニング型の入試問題の更なる導入と学校選択問題の利用を推進する

高校入試では、小学校や中学校で培われた力を問うような出題をする必要がある。

そこで、思考力・判断力・表現力を問う出題を積極的に導入することで、小学校や中学校の授業の中でアクティブ・ラーニングの手法が浸透すると考える。

しかし、思考力・判断力・表現力を問う問題の出題が増えることによりトップ層とボリューム層・下位層の間の学力の二極化が進んでしまう危険性がある。

そこで、高校のレベルに応じて学校選択問題を設定することで学力に合わせた出題が可能になり、より丁寧に生徒の学力が測れると考える。

学校の希望や判断に応じて応用的な学校選択問題を利用することで、極端に簡単・難しいというような入試を避けることができるのではないかと考える。

【大学入試】

記述式問題の更なる導入と採点時におけるAI(人工知能)利用を推進する

大学入試では、高校の授業で培った力を存分に発揮できるような出題をしなければならない。

そこで、思考力・判断力・表現力を問う出題を導入することで高校の授業でのアクティブ・ラーニングの手法が浸透すると考えられる。

共通テストでは各科目において記述式問題の導入、各大学の個別試験では出願段階で受験生に主体性・多様性・協働性の体験・経験を書かせて提出

することを提案したい。

単なる記述式問題だけではなく、科目の垣根を越えた融合問題等も出題を考えたい。

しかし、高校入試と同じようにアクティブ・ラーニング型の問題を増やすことで学力の二極化が進んでしまうのは避けなければならない。

そこで、大学受験者の大多数が受験する共通テストではアクティブ・ラーニング型の出題は必要最低限にし、国立・公立・私立関係なく

各大学の個別試験においてさらなる記述式問題の導入を促していくのが最善ではないかと考える。

記述式問題の導入を進めることで採点のコストの問題が生じるが、そこで利用するべきなのがAIである。

英検の採点でAIが導入されたように、共通テストでもAIを導入することで採点のコストが省けるだけでなく、採点時間の短縮により成績提供を

早く行うことができるという利点がある。記述式問題では様々なタイプの字を読み取る必要があるため、AIの改良が必要である。

私が特に推進したいのは私立大学の個別試験における記述式問題の更なる導入である。

有力私立大学においては国公立大学と比較すると受験生の人数がかなり多いため、記述式問題を導入した場合の採点のコストの問題が発生するが、

ここでもAIを活用することで採点者の負担軽減につなげることができるのではないだろうか。

大学入試センターが英語3技能試験(読む・聞く・書く)を作成・実施、のちに4技能試験(+話す)を検討する

現段階では英語4技能試験は民間の検定・資格試験を利用することになっているが、それぞれの試験の趣旨や目的、会場、費用等ばらつきがあり受験生にとって

負担が大きいと考えられる。特に練習のために試験を何回も受検するための経済的な負担と住んでいる場所によって受検できる試験が限られるという地理的な負担が大きい。

これらの負担によって受験生の大学選択に影響が出てしまうのは避けなければならない状況である。各大学による方針もばらつきがある中で大学ごとの対応に任せるというのは

現実的ではないと考える。そこで大学入試センターがまず英語3技能(読む・聞く・書く)試験を作成・実施することを提案したい。

話すも含めた4技能試験は会場設備や備品管理等の側面から慎重に進める必要がある。各検定や資格試験を参考にしつつ、約50~60万人もの受験生が一斉に受験する環境に合わせた

方策を考えなければならない。現段階では民間企業と連携して共通テスト用に開発されたタブレット端末等の利用が考えられるのではないか。

また、追加される2技能(書く・話す)試験の採点時のもAIを利用すれば採点のコストの削減につなげることができると考える。

高校入試改革・大学入試改革ともに受験生の将来を左右するような試験であるため足早に改革を進めず、慎重に検討を重ねる必要がある。

現段階では共通テストが2020年度入学者選抜から導入されることは決定しているため、さらなる改革については今後も検討し続けなければならない。

入試改革は受験生にとって最も有益なものである必要があると考える。そのためにも今後よりよい方策を考えていきたいと思う。