第三セクター鉄道の今後のあり方

-移動から観光への転換など-

政策科学Ⅲ

社学4年

成島 秀一

出典「日本の第三セクター鉄道」

研究動機

自分は、これまで、リニアのもたらす環境破壊に関する問題について研究をしてきましたが、リニアは政策提言する問題としてはあまりに小さく、これから研究していくのは難しいと考えました。

そこで、これからリニアや新幹線といった大都市間を結ぶ交通機関の開通によって、JRなどの元の経営母体から分離され、現在経営に苦しんでいる第三セクター鉄道の、今後についての研究をしたい。

第三セクター鉄道は、今後も、北海道新幹線や北陸新幹線の延伸開業による、その部分の平行在来線の経営分離が計画されており、これからもますます増える問題であります。第三セクター鉄道はJRやその他私鉄と異なり、沿線の自治体が主な経営主体となる鉄道です。沿線地域に直接根差した問題であるため、テーマとして取り上げていきたい。

そして、様々な事例を踏まえたうえで今後第三セクター鉄道がどのようにして地域の足として残していけるかということを最終的に提言したい。

現在の問題と研究概要

現在日本で営業している第三セクター鉄道は経営基盤が脆弱であり、赤字として厳しい経営を強いられているところが多い。なぜなら、今ある多くの三セクの多くは国鉄からJRに民営化される際に不採算路線として経営母体が移行されたり、新幹線が開業した際に並行在来線として経営分離されたものがほとんどである。つまり最初から収益が見込めない区間が多いので経営が苦しくなることはわかりきっていたのである。

第三セクター鉄道が急増したのは、借金が重なった国鉄が民営化されたことにより、鉄道会社が国営のものから民営のものとなり、経営の合理化のもとで、このような第三セクター鉄道が急増した。地方路線の運営がJRには困難であると判断され、路線の廃止か路線のあらゆる負担を沿線の自治体にまかせるかという自体になった時、多くの自治体がJRの手から離れても、自分たちの負担が増えるとしても鉄道路線を残すことを選んだのである。

企業が民営である以上、採算が取れないところはカットしたり分離したりすることはやむをえない事かもしれないが、鉄道というものは地元の足であり、単なる企業が扱う一事業を超えたものであると考えている。現在JR北海道では数年前に秘匿されていた大量の負債が発覚して以来、その負債を返すため多くの駅が廃止され、路線もいくつか廃止になり、アクセスはとても不便になってしまいました。私企業が鉄道経営をしている上で上記のような事態になってしまうと廃止という選択肢が選ばれやすい。さらに整備新幹線が順次開業していくにつれ、多くの路線が第三セクター鉄道への移管が予測されている。行政がとても大きくかかわっていく第三セクター鉄道はこれからの日本の鉄道のモデルにもなりうるのである。これからの研究では、そのような第三セクター鉄道が、どのようにすれば地元の足として存続できるかどうかを提言していきたい。

そして、様々な事例を取り上げていき、最終的には第三セクター鉄道が地方の足としてどのように残していくべきかということについての提言を示したい。

章立て

- 第三セクター鉄道の実情

- 現在行われている観光列車化による対策ー えちごトキメキ鉄道を例に

- 観光列車の限界と自分なりのあり方 地元の人に利用してもらうには

- 新たなる交通システム-DMV-

- 貨物と人を同時に運ぶあり方

- 民間との提携

- その他の試み

- なぜ廃止になってしまったのかと政策の提言

- 鉄道としての新しい役割

- 京都丹後鉄道と地域の街づくり

- 政策提言

第1章 第三セクター鉄道の実情

現在、日本には65社の第三セクター鉄道運営会社がありますが、そのうちの35社が経常赤字になっており、苦しい経営状態が続いている。

第三セクター鉄道の中には、私鉄から経営を転換したものもありますが、その中でも特に問題になりがちなのは、国鉄、JRから転換したものである。

もともと、JRの枝線を赤字化に伴い経営分離したり、もともとの幹線といえども今後の経営のメインを新幹線に置くために、新幹線の開業に伴い第三セクター鉄道の移管が、ここ最近は続いている。

第三セクターは、地元の自治体が経営する半官半民の鉄道会社です。この場合、一企業で賄えなくなった路線を沿線の自治体に大部分を移管することで、鉄道路線の廃止を食い止めようとして立ち上げられたスタイルの鉄道である。

しかし、多くの場合、路線を抱えることになる自治体の財政状況は決していいものでなく、運行を続ける場合は、路線が通る沿線すべての自治体の同意とすべての自治体からの出資が必要である。さらに、不採算路線を任されることになるので、移管と同時に多くの場合、赤字を補い経営を合理化するために、利用運賃を値上げしたり、もともとのJR時代から本数を減らしているのが現状である。

このことで利用者はさらに減少してしまう悪循環に陥り、最終的にはバス路線転換などの廃止に至ってしまうことが多い。もともと新幹線が開業する前に幹線であったところは、貨物列車そのものの運用はなくならないため、路線自体が廃止になるとは考えにくいですが、利用者が減りすぎてしまうと旅客が廃止され貨物専用路線になり沿線民の鉄道離れが懸念されている。

これから紹介する沿線第三セクター鉄道の中でも一番の赤字は、北陸新幹線の開業を受けて、JRからの経営分離の形で北陸新幹線に隣接するJR路線から移行した「えちごトキメキ鉄道」である。

「えちごトキメキ鉄道」は、旧JR北陸本線の新潟県部分を移管した鉄道会社です。ここの部分は、もとより普通列車の本数は多くなく、通過する特急列車や寝台列車の本数の方が多かった部分です。しかし、北陸新幹線が開業すると経営分離に伴い、もともとの特急列車や寝台列車は廃止になり、普通列車も経営分離に伴い、新潟県内のみの運用に限定されてしまっている。

急激な運用体制の変化で、「えちごトキメキ鉄道」は、大幅な経営体制の改革を迫られています。次からは、「えちごトキメキ鉄道」が現状どのような対策をとっているかを記述したい。

第2章 現在行われている政策ーえちごトキメキ鉄道を例に

何としてもこれ以上の赤字を食い止めたい第三セクター鉄道は、増収の対策として先ほどの「えちごトキメキ鉄道」を含めて、観光列車を走らせるなどして、観光客を呼び込むことで少しでも黒字化を図っているところが多い。ここでは「リゾート雪月花」なるものを紹介しようと思う。

出所「雪月花とは|えちごトキメキ鉄道」

これまで、この区間を在来線で利用する人の多くは、特急列車などを使いこの区間を通過するだけの利用客だけが、ほとんどであった。ところが北陸新幹線の開業に伴いこの路線の利用体系は大きく変わった。ただ通過して移動するために利用していた客は新幹線に移ってしまった。経営分離に伴い、優等列車がほぼ消滅した今となって、「えちごトキメキ鉄道」は、単なる移動手段だけでなく、乗ること自体が目的になるような列車を、作り出そうとしている。これまでの利用層とは違う新たな利用層を生み出そうとしているのである。それが、この写真の「リゾート雪月花」である。

この列車は、主に、北陸新幹線の上越妙高駅と糸魚川駅を、鈍行列車並みのスピードで移動する。車内では、新潟県の特産品を使った料理をふるまわれ、途中では、日本海の車窓を楽しむことが出来る。この列車は、夏休み期間は常に完売状態になるなど、一定の成果を上げている。

上記の列車以外にも、第三セクター鉄道は、様々な観光列車を保有し運行させている。

出所 「ろくもん 電車の旅」

出所 「ろくもん 電車の旅」

しかし、観光客に頼っているのでは、夏休みや冬休みなどの一時的な時にしか人は来ません。さらに、日本では観光列車は第三セクター鉄道以外の様々な会社でも導入されており飽和状態となってしまっている。現に観光列車同士で客の奪い合いが起こってしまい、競争に敗れたところは逆に赤字を増やす結果ににもなりかねない。結局のところ、地元に住んでいる人に利用してもらえなければ、本当の意味での鉄道としての存続を続けていくのは難しい。

第3章 観光列車の限界とそれ以外ののあり方 地元の人に利用してもらうには

今回、これから政策提言していく上で、自分は、観光客はもちろんのこと、第三セクター鉄道の沿線地元の人に、いかに地元となじんだものになるかを、提言していけるようにしていきたい。観光列車を導入すれば、観光列車という広告塔の下で、沿線以外の県の客や、あわよくば海外からの観光客も呼び寄せることが出来るからである。観光客がより多く用になれば、そのことで地元民が訪れた観光客へのおもてなしとしての用途がでてくるからである。一方で、地元に住んでいる人たちであまり鉄道を利用してこなかった層や、本数の減少に合わせて利用しなくなってしまったような地元の利用客へ向けた対策はあまり取り上げてこなかった。そこで、ここからは観光列車以外の実用化されたり実用化が決まっている技術や運用方法を提示することで、地元の人たちが利用したくなるような第三セクター鉄道利用への政策の提案を現在推し進められている様々な実例を含めて取り上げていきたい。

第4章 新たなる交通システムーDMVー

鉄道が廃止になる理由は第三セクター鉄道に限られずいくつもあるが、その中でもバスや車など他の交通機関の台頭により利用客を奪われ廃止に追い込まれるパターンも多い。バスや車のように道路を使う交通と違い線路の上でしか走ることのできない鉄道は小回りが利かないため競争には不利だとされているのである。そこでここでは線路の上でなく道路の上も走ることのできる新たな鉄道としてのDMV(デュアルモートビークル)を紹介し実例を出しつつ第三セクター鉄道存続につながるヒントを提示していきたい。

出所 「東京五輪目標に営業運行 線路・道路両用のDMV」

出所 「東京五輪目標に営業運行 線路・道路両用のDMV」

DMVは一言でいうなら道路を走れることのできる鉄道車両である。鉄道と道路を両方走れることでより細かな利便性の向上、また災害が起こり道路や線路が不通になってしまった時も柔軟に活用できる交通システムとして、細かな需要を拾い集めることが必要なこれからの地方鉄道においてとても重宝するのではないかと考えられている。

DMVそのものは200年代初頭にJR北海道やトヨタ自動車のもと試作品が作られさまざまな路線で数多くの試験走行を重ねた。そして、今年に入り3月に徳島県知事が徳島県、高知県をまたがる第三セクター鉄道の中で日本で一番の赤字係数を誇る阿佐海岸鉄道で2020年までの実用化が決定した。

出所『阿佐海岸鉄道、DMV路線へ転換なるか - 甲浦駅も大改造』

出所『阿佐海岸鉄道、DMV路線へ転換なるか - 甲浦駅も大改造』

阿佐海岸鉄道はもともと高知県南部の室戸岬を目指して計画された路線であったが予算の凍結などがあり建設は途中で中断されてしまい高知県甲浦で止まってしまっている。途中で路線が途切れてしまっているため室戸岬はバスでの乗り継ぎが必要となり、大変不便なものとなってしまった。また短距離であるがゆえに収入が得られず、より利益が求められる方向に延伸しようにも収入が得られないことで赤字になってしまっていることでどうすることもできず八方塞がりの状況であった。しかし、このDMVの実用化が決まれば道路を経由して一本で室戸岬までアクセスすることができるのである。さらに道路を通ることで駅以外にも多数の客を運ぶことができるのである。

むろんDMVにも欠点はいくつかある。まず輸送量の少なさである。現状のDMVでは上の写真のようにマイクロバスをベースとしている。そのため電車ほどは大量の人は運べず季節ごとの輸送力の変化には対応しづらい。

次に車両の制約である。DMVという車両の特殊さ所以からか現状ではDMVを線路に走らせると線路上はほかの普通の車両は走らせることができなくなってしまう。

さらに運行範囲の制限である。上の二つの点を踏まえると都市を通る路線にDMVを走らせることは難しく今のところはかなり田舎の地方ローカル線に利用は限られるのである。

上記の問題点以外にもまだ営業走行していない面ゆえの不安もある。しかしこのDMVが地方の第三セクター鉄道の今後の在り方を考えるうえで大きなポイントとなるのは確かである。

第5章 貨物と人を同時に運ぶあり方

次に貨物と旅客を同時に運ぶことを成し遂げることで第三セクター鉄道を存続させる考え方を説明したい。

出所「北越急行で貨客混載のモーダルシフト 運転手の稼働時間も削減」

上の写真は北陸地方の第三セクター鉄道である北越急行のものである。北越急行は第三セクター鉄道のなかでも数少ない黒字の会社であり、これまでさまざまでユニークな試みをしてきた第三セクター鉄道である。

2017年の4月23日に佐川急便と提携し旅客列車のうちの1往復で空いてる車両に貨物を混載する貨客混載運用を始めたのである。北越急行が通る路線は8割型鉄道専用トンネルで山脈を横切っており、トラックで同じ距離を走るよりも便利であると判断されたからである。トラックが最寄駅まで行きそこで電車にのせ集配センターの最寄駅でおろしそこから短距離をまたトラックで結ぶ方式である。

貨物と旅客を混載して運ぶやり方は今に始まったことではない。古くは国鉄時代に大都市圏同士を結ぶ旅客列車に併結する形で使われていた。それが現在となって全く新しいところで始まったのである。今は高齢化の影響もあり、自動車などの車から鉄道へのモーダルシフトが進んでいるとされている。また6月には他の第三セクター鉄道で貨客混載運用が始まったのである。京都丹後鉄道である。

京都タンゴ鉄道の前身である京都北部の天橋立付近に敷設されている北近畿タンゴ鉄道は数年前までは日本で一番の赤字の第三セクター鉄道であった。その会社が2015年に経営体系を大きく変えてリニューアルしたのが京都丹後鉄道である。

この会社は高速バスを運営する会社が主体であり、民間であるが故の独自の対策を打ち出していった。それが農作物の貨客混載である。

電車である程度運んだあと、道の駅までトラックで農作物を運ぶこのやり方は従来の30キロメートル離れた道の駅を往復2時間かけて運んでいた時と比べ物流の効率化を図ることが出来るとされている。そして農家の高齢化で長距離をトラックで移動することが困難である人たちにとっても非常に役立つものである。

現在は一部の区間のみであるが将来的には京都タンゴ鉄道全線でこの貨客混載の形をとる予定である。

今まで二つの貨客混載の例を取り上げた。日本の第三セクター鉄道の多くは通勤ラッシュの時間帯を除けば客はそれほど利用せず空気輸送になってしまっていることが多い。また第三セクター鉄道が現在走行している区間は少子高齢化が著しい地域が多い。そこで上記の貨客混載というありかたをより広く普及させれば空気輸送を減らすことが出来、高齢化への対策となり第三セクター鉄道の需要が高まる結果となるのである。それぞれのの地方の状況を見たうえで貨客混載というありかたを提案したい。

第6章 民間との提携

第三セクター鉄道の経営は行政が主体となっている以上運営上の縛りも多く、その運営も硬直しやすい。例えばもともとは一つのJRの路線であったのが、第三セクターへの移管に伴い運営の主体は都道府県ごとに分割されてしまい、県境を跨ぐ運転は大き減ってしまい県をまたぐ移動は以前よりも不便になってしまうことが多い。また、行政的なやり方で運営が硬直化した結果、赤字が悪化してしまうことが多々ある。

そこで第三セクター鉄道の会社の中には民間と本格的に提携し、民間なりの柔軟な経営方針を採用することで経営を健全化し、大幅な赤字による廃線の危機を救う例もあった。ここでは京都丹後鉄道という京都北部の三セク会社を取り上げたい。

京都丹後鉄道の前身は北近畿タンゴ鉄道という会社であった。沿線には天橋立などの観光地もあり、路線は観光客でにぎわっていたがモータリゼーションの影響で車や高速バスにその需要は奪われ多額の経常損失をだし、鉄道事業の存続はこのままだたと困難だとされた。

そこで新たに2015年に京都丹後鉄道という会社を新設した。この会社は高速バスの運営を主とする旅行会WILLERALLIENCE

が設立した子会社であるWILLER trainsに運営の大部分を委託した。

WILLERtrainsは単に、鉄道事業の赤字を減らすだけでなく、町作りと一体化した鉄道を目指そうとした。

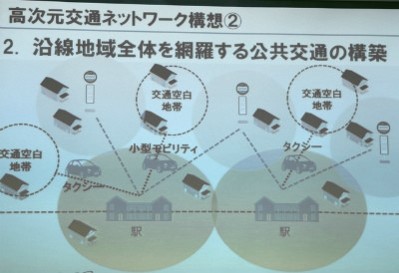

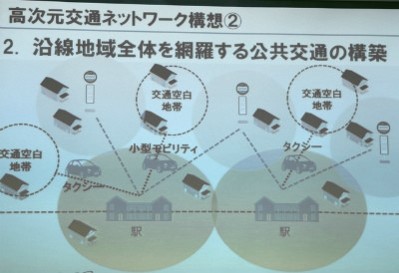

出所 「北近畿タンゴ鉄道から京都丹後鉄道へ - WILLER TRAINSの“大きな構想”とは?」

出所 「北近畿タンゴ鉄道から京都丹後鉄道へ - WILLER TRAINSの“大きな構想”とは?」

上記の図のように鉄道路線をなくす事無く、鉄道路線を中心にしたうえで、駅からバスやタクシー、公共交通の発着を拡充することで、公共交通の空白地帯をなくし、周囲の住人にとってより利用しやすい環境に作り替えようとしたのである。

京都丹後鉄道はこのほかにも家族向けのフリー切符や地元農家との提携や大学の誘致による教育機関との提携など様々な事業を行っている。

第7章 その他の試み

第三セクター鉄道を存続させ衰退が進む地域の街づくりの足掛かりにしていこうとする動きは今紹介したもの以外にもまだ多くある。

「近距離交通特集:廃線の危機から脱出できるか? 第三セクター・北条鉄道の挑戦」

「近距離交通特集:廃線の危機から脱出できるか? 第三セクター・北条鉄道の挑戦」

自転車を持ったまま乗車できるサイクリングトレインや、兵庫県の北条鉄道では沿線市民の中からボランティアで駅長を募集するステーションマスター制度、動物などをマスコット化することで集客率を高めようとする動物駅長などさまざまである。

例えばステーションマスター制度では、他県の人でも駅長になることが出来る。上記の写真では北条鉄道の沿線に戦国時代の代表的なの後藤又兵衛ゆかりの地があることから、出身の長野県から月1で駅長として出勤している。出身地が長野の上田であることから、真田の甲冑をモチーフとした武将姿をすることで北条鉄道沿線を個人的にも盛り上げようとしている。

そして、秋田県内陸の第三セクター鉄道では、地域に根付く民話の舞台への案内として鉄道を活用してもらうことで、同時に少子高齢化に苦しむ地方の活性化にもつなげられるのである。

上にあげた事例で共通していることは沿線の市民に寄り添う形の方式が多いことである。

第8章 なぜ廃止になるかと政策の提言

なぜ第三セクター鉄道の路線が廃止になってしまうの粉ということについてはいくつかの理由が挙げられる。経営の悪化や災害の発生で復旧費用が捻出できないとされたときのどである。

出所「高千穂鉄道と台風14号」

出所「高千穂鉄道と台風14号」

上の鉄橋はかつて宮崎県を走行していた第三セクター鉄道の高千穂鉄道の路線の一部である。

もともと経営状況はそこまでよいわけでもなかったが、即座に廃止にされるほどではなく、観光列車も走らせ、土休日は観光客も訪れるなど閑古鳥が鳴いているわけでもなく当面の廃止はないだろうとされていた。それが2004年の宮崎県を襲った台風で多くの橋脚や鉄道関連施設が崩壊し、復旧には莫大な費用が掛かるので、わざわざ莫大なお金を投資してまで復活させる必要はないとして、そのまま廃止になってしまったのである。

第三セクター鉄道の路線を含めた地方ローカル線の多くには輸送密度という足切り基準が存在している。これを下回れば即刻廃止になるわけではないが、高千穂鉄道のように一度でも自然災害により運行ができない状況になってしまったらそのまま廃止になってしまう例が多いとされている。

今まで多くの第三セクター鉄道の例を挙げてきたが、それぞれ状況が異なることもあり、共通の政策を提言することがむずかしった。しかし、京都丹後鉄道の例は多くの第三セクター鉄道の窮状を打開しうる可能性を持っている。バスへの利用客への転換が多いということはその地域に人がいないということではなく、人はいても利用しようとしないことが問題である。同様にJR北海道県内の路線でも赤字に伴い、多数の路線の廃止計画が持ち上がっている。このような場合でも第三せくてー鉄道と同じように反対運動を行う人は一定数いる。しかし、反対運動を行う人ですら、日常から鉄道を使っているかというと異なることがある。結局、鉄道は残す事が目的ではなく、いかに利用されるかということを考える必要があるのである。そこで京都丹後鉄道を中心として、鉄道線をを残し駅を中心とした交通体系を創出し、鉄道や駅を中心とした街づくりという観点から沿線客などの利用を創出していくことを目標とした政策提言をしたいきたい。

第9章 鉄道としての新しい役割

分離前に在来線でまかなっていた都市間輸送の役割を新幹線が行うようになり、 それ以外にもにも沿線での高速道路の開通などによって、「移動手段」としての鉄道の地位の低下しているように感じられます。よってこれからの第三セクター鉄道には存続していくためには「移動手段」以外の新しい役割の創出が必要ではないかと考えました。そこで私は、都市間輸送ではなく、鉄道の通る沿線地域のためにあたらしい役割を提供することが必要ではないかと考えました。地方の第三セクター鉄道の沿線の多くは、人口の減少などで衰退していることも多く沿線地域も衰退しています。そこで、第三セクター鉄道が沿線地域の街づくりに貢献する役割を担うことで、地域の活性をもたらして衰退を防ぎ、地域と一体になることで、沿線から必要とされる存在になることで、結果的に第三セクター鉄道の存続への足掛かりになると考えました。第三セクター鉄道は、経営母体として沿線ん地域の自治体が深くかかわっていることがおおきなポイントだと考えられます。自治体や役所が絡むとどうしても悪い意味でのお役所仕事のようなものをイメージしがちですが、地域の街づくりにもっとも身近に近づける立場である役所が積極的に経営母体として関われる立場にいるからこそ、自治体と積極的に提携し、街づくりに貢献できるのではないかと考えました。

次からは、鉄道を街づくりの一環と考えている京都丹後鉄道を例に挙げていきたいと考えています。

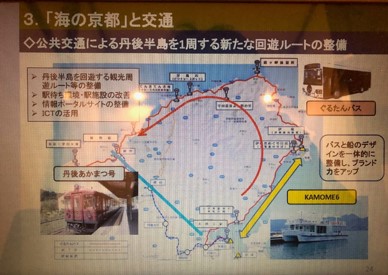

第10章 京都丹後鉄道と地域の街づくり

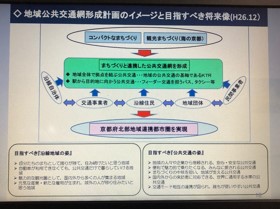

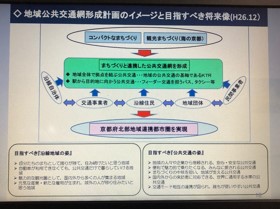

京都丹後鉄道がめざした、地域への街づくりへの貢献の形としてめざしたのは「京都府北部地域都市連携」という京都府主導の下で行われている取り組みの一員となる事でした。

出所「観光・まちづくりと一体になった地方再生の取り組み」

出所「観光・まちづくりと一体になった地方再生の取り組み」

ここでの目的は、鉄道を単なる移動手段だけでなく、

バスや船なども用いた他との交通連携による質の高い居住環境を創出を目的にするということでした。

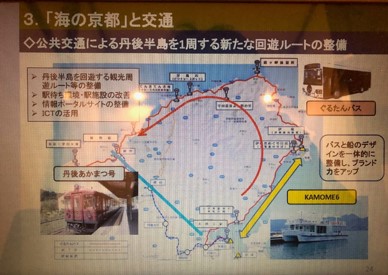

出所「観光・まちづくりと一体になった地方再生の取り組み」

出所「観光・まちづくりと一体になった地方再生の取り組み」

鉄道が鉄道である良さを活かしつつも、バスやフェリーといった他の交通機関と連携することで京都北部全体の観光需要掘り下げに貢献することが出来ました。

そして、デザイン性を考えた列車を導入することで、地域の若い人たちがかっこいいと思えるような列車を作る事に努めました。鉄道の存続にあたって必要と考えられる、地元からの理解を得ることにも努めていきました。その結果新会社に名称を変更してから次の年に利用者数は前年度比105パーセントを達成しました。(特にシルバーウィーク期間は前年度比132パーセントを達成した)このことから、京都丹後鉄道が行っている街づくりへの貢献に伴う利用者を増やす試みは一定の成果を上げていると考えることが出来る。

第11章 政策提言

これまでの研究を踏まえたうえで、地方の第三セクター鉄道がこれから残っていく形として、地方の復興と一体の形となって積極的に取り組んでいくことが大切だと考えました。残すことを目的としては、結局は意味がないと考えたからである。

そこで私は政策提言として、以下の文に第三セクター鉄道のどの地方の鉄道が、過疎などに苦しむ地域の地域振興に貢献できる形を提案してくことを政策提言として取り上げたいと考えている。

「沿線の第三セクター鉄道そのものを沿線自治体の街づくりの中核としての事業へ積極的に取りこむこと」

地方の第三セクター鉄道を含む多くの鉄道の沿線では、沿線の自治体でも衰退が進んでいることが多い。しかし、鉄道に対する地域の認識にも考慮すべき点があるのではないかと考えました。それは地元の人たちにとって、鉄道に対する認識が薄いのではないかということである。例えば北海道での廃止がささやかれているJR路線沿線では沿線人口のうちほとんどの人が利用していないという実情がある。実際に会社からの公式発表で廃線が決まれば、そのことに対する抗議運動が起こるが、それでも利用者が劇的に増えるわけではない。無くなることをしって一時的な駆け込み需要が増えるだけである。そのことが示しているのは、現状での利用する事への関心の低さである。確かにバスなどの方が、鉄道などに比べてメリットが多いところはあるのかもしれない。しかし、京都丹後鉄道のように会社の在り方を変えて、地域に寄り添い関心をもってもらおうと取り組んでいる。私自身が考えたことはこれからの第三セクター鉄道は、沿線の人たちにいかに身近なものとして関われるものになるかということである。単なる都市と都市を結ぶ移動手段を超えた、沿線の街を象徴するものを目指すことが必要だと考えている。そこで、私は地方の街づくりという地域に間近なものと組み合わせ、鉄道会社側からも街づくりとして、沿線住民に積極的に関われる立場になり、取り組んでいくことを政策として提言したい。

参考文献

- ホームページ じょうしょう気流「長野県魅力発信ブログ」 http://blog.nagano-ken.jp/josho/info/new_product/5988.html 最終アクセス:2018年10月22日

- ホームページ 鉄道交流ステーション「東北福祉大学・鉄道交流ステーション」http://www.tfu.ac.jp/rmlc/exhibition/0010/images/poster.jpg 最終アクセス:2018年10月22日

- ホームページ 日本の第三セクター「日本の第三セクター鉄道」http://rstarrailsearchob.fc2web.com/FILE/3162.htm 最終アクセス:2018年10月22日

- ホームページ えちごトキメキ鉄道会社 「雪月花とは|えちごトキメキ鉄道」https://www.echigo-tokimeki.co.jp/setsugekka/about.html 最終アクセス10月22日

- ホームページ しなの鉄道 「ろくもん 電車の旅」https://www.shinanorailway.co.jp/rokumon/ 最終アクセス10月22日

- ホームページ 本巣市観光協会「樽見鉄道で旅気分コース」

http://www.tfu.ac.jp/rmlc/exhibition/0010/index.html 最終アクセス:2018年10月17日

- 伯野 卓彦(2009) 『自治体クライシス : 赤字第三セクターとの闘い』講談社.

- 谷川 一巳(2016)『第三セクター鉄道の世界 : 経営危機を乗り越えたローカル線の仕組み』宝島社.

- 香川 正俊(2002)『第3セクター鉄道』成山堂書店.

- 綱島洋一(2009)『走れ!ダーウィン JR北海道と柿沼博彦物語』中西出版

- 産経フォト(2017) 「東京五輪目標に営業運行 線路・道路両用のDMV」https://www.sankei.com/photo/story/news/171104/sty1711040005-n1.html11月4日号 最終アクセス 2018年10月22日

- ホームページ yahoo! 地図ブログ北陸新幹線開業で「さらば?青春18きっぷ。」~北陸信越第三セクター物語

https://map.yahoo.co.jp/blog/archives/20150225_3sector.html 最終アクセス:2018年10月22日

- ホームページ 佐川郵便 「SAGAWA」http://www2.sagawa-exp.co.jp/newsrelease/detail/2018/1017_1214.html 最終アクセス:2018年10月22日

- 杉山淳一 (2015)「 北近畿タンゴ鉄道から京都丹後鉄道へ - WILLER TRAINSの“大きな構想”とは?」マイナビニュース 旅と乗り物 2月4日号

最終アクセス2018年10月17日

- ホームページ上越妙高タウン情報

「“雪月花” 10 月の売上 1,000万円超える」https://www.joetsu.ne.jp/2046

最終アクセス 2018年10月22日

- 宇都宮浄人(2012)『鉄道復権ー自動車社会からの「大逆転」』新潮選書

- 宇都宮浄人(2017) 「道路偏重をやめ地域再生へ」,『朝日新聞』2017年7月1日, 15面掲載

- ホームページ 環境ビジネスオンライン「北越急行で貨客混載のモーダルシフト 運転手の稼働時間も削減https://www.kankyo-business.jp/news/014747.php 最終アクセス10月22日

- ホームページTega Yoka.com「高千穂鉄道と台風14号」http://tegeyoka.com/zatsugaku/zatsu_taka_top.html 最終アクセス10月22日

- ホームページ NetdeHouse『 地域活性化への取り組み「秋田内陸循環鉄道による地域活性化」』

https://www.e-netdehouse.com/area/revitalize_1_3.html 最終アクセス10月22日

- 杉山淳一 (2017) 『阿佐海岸鉄道、DMV路線へ転換なるか - 甲浦駅も大改造』マイナビニュース 鉄道ニュース速報第52回 1月12日号 https://news.mynavi.jp/article/railwaynews-52 最終アクセス2018年10月22日

- ITPUセミナ‐参考資料 京都府副知事 城福 健陽 「観光・まちづくりと一体になった地方再生の取り組み」 平成28年 2月16日 http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/ITPU/seminar/2016-02-16/d/KYOTO_20160216ITPUseminar.pdf 最終アクセス(2018年 12月3日)

- 杉山淳一 (2009)

「近距離交通特集:廃線の危機から脱出できるか? 第三セクター・北条鉄道の挑戦」 ITメディア ビジネス オンライン

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0902/04/news005_6.html 最終アクセス(2019年 1月29日)

Last Update:2019/01/29

© 2016 Shuichi Narushima. All rights reserved.