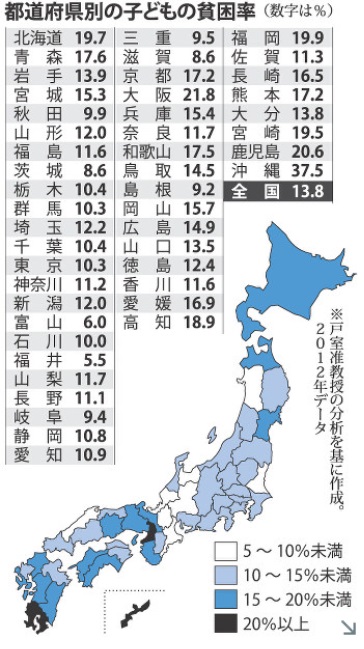

OECD(経済協力開発機構)の作成基準に基づき、等価可処分所得の中央値の半分未満の割合の状況に存在する子ども(17歳以下)の割合を指す。 貧困線は一人当たりの可処分所得が122万円(2015年度)であり、それ以下の人を貧困と称す。

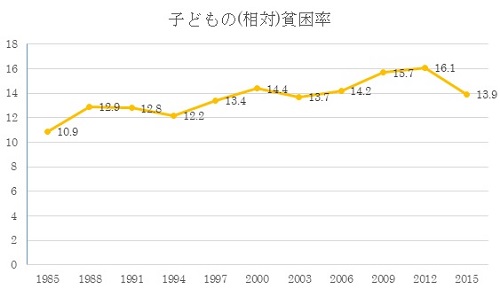

まず以下の図を見てほしい。

出典:厚生労働省

この図は子どもの貧困率を示すグラフである。2015年度の子どもの貧困率は13.9%である。2012年度の子どもの貧困率は16.3%であり、2.4ポイント減少している。この要因について調べてみる。

まず要因として挙げられるのは2点ある。1つ目は2013年に制定された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の影響、2つ目は景気回復である。

子どもの貧困対策の推進に関する法律

子どもの貧困対策の推進に関する法律第一条によるとこの法律の目的は以下のように述べられている。

この法律では、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、および子どもの貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とする。

つまりこの法律は子どもが貧困から脱却するために、さまざまな角度から対策を推進する目的である。

2013年に子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行され、2014年には政府による子どもの貧困対策に関する大綱が閣議決定している。現在は各都道府県で大綱を策定している。内容は、教育の支援・生活の支援・保護者に対する就労の支援・経済的支援の四つの視点により子どもの貧困から脱却するための対策を推進するものである。

以下は子どもの貧困対策に関する大綱、第四条の指標の改善に向けた当面の重点施策、1.教育の支援の抜粋である。

1 教育の支援

(1)「学校」をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の展開

貧困の連鎖を断ち切るためのプラットフォームとして学校を位置付け、 総合的な子供の貧困対策を展開する。

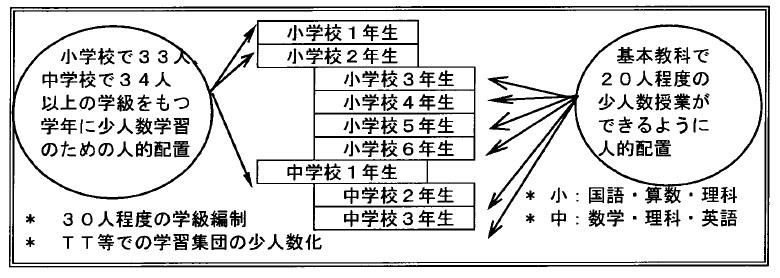

(学校教育による学力保障)

家庭環境や住んでいる地域に左右されず、学校に通う子供の学力が保障されるよう、少人数の習熟度別指導や、放課後補習などの取組を行うため、教職員等の指導体制を充実し、きめ細かな指導を推進する。 その際、学力や学校運営等に課題がある市町村に対し、国が直接改善 方策の専門的助言・体制の整備など重点的な支援を行うことを通じ、当 該市町村の自律的な改善サイクルを確立する。 また、学校における具体的な支援体制を充実させる観点から、現職教 員を中心に、子供に自己肯定感を持たせ、子供の貧困問題に関する理解を深めていくため、大学や教育委員会に対し、免許状更新講習や研修における関連講習、校内研修等の開設を促進する。

(学校を窓口とした福祉関連機関等との連携)

児童生徒の家庭環境等を踏まえた、指導体制の充実を図る。特に、学校を窓口として、貧困家庭の子供たち等を早期の段階で生活支援や福祉制度につなげていくことができるよう、地方公共団体へのスクールソーシャルワーカーの配置を推進し、必要な学校において活用できる体制を構築する。このような体制構築等を通じて、ケースワーカー、医療機関、児童相談所、要保護児童対策地域協議会などの福祉部門と教育委員会・学校等との連携強化を図る。また、児童生徒の感情や情緒面の支援を行っていくためのスクールカウンセラーの配置推進を図る。さらに、一人一人、それぞれの家庭に寄り添った伴走型の支援体制を構築するため、スクールソーシャルワーカー等と連携し、家庭教育支援チーム等による相談対応や訪問型家庭教育支援等の取組を推進し、保護者に対する家庭教育支援を充実する。

(地域による学習支援)

放課後子供教室や学校支援地域本部、土曜日の教育支援活動等の取組を推進し、放課後等の学習支援を充実する。その際、学習等に課題を抱える子供に学習支援や生活支援を実施しているNPOやフリースクール 等と各自治体との連携を促進するなど、子供の状況に配慮した支援の充 実を図る。さらに、学校・家庭・地域の協働の基盤となるコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の設置の促進により、地域による学習 支援等の一層の促進・充実を図る。

(高等学校等における就学継続のための支援)

高校中退を防止するため、高等学校における指導体制の充実を図る。 特に、学習等に課題を抱える高校生の学力向上、進路支援等のための人 材を高等学校に配置するとともに、課題を抱える生徒の多い高等学校で の優れた取組を推進する。また、高校中退者等について、学校がハローワーク等に対し高校中退 者情報を共有する等により、就労支援や復学・就学のための情報提供の 充実を図る。 高校等中退者が高等学校等に再入学して学び直す場合、卒業するまで(最長2年間)授業料に係る支援を受けることができるよう、高等学校 等就学支援金相当額を支給する。 さらに、学校と地域社会等による優れた連携・協働の取組への表彰や、 学校のキャリア教育の指導内容に関する手引・パンフレット作成、教員 向けの説明会の実施等により、各学校段階を通じた体系的なキャリア教 育の充実を図る。 高度な知識・技能を身に付け、社会の第一線で活躍できる専門的職業 人を育成することを目的として、先進的で卓越した取組を行う専門高校における調査研究を推進する。

教育の支援の観点から、子どもの貧困率を減少するための施策を、このように記している。

しかしながら2013年に制定されたばかりの法律であり、この法律が直接的に関与して起こった結果である可能性は低い。

またこの子どもの貧困対策に関する大綱には懸念点が存在する。

以下は第三章の子供の貧困に関する指標の一部である。

〇ひとり親家庭の親の就業率

・母子家庭の就業率:80.6%

(正規の職員・従業員:39.4% パート・アルバイト等:47.4%)

・父子家庭の就業率:91.3%

(正規の職員・従業員:67.2% パート・アルバイト等: 8.0%)

(出所:平成 23 年度全国母子世帯等調査)

○子供の貧困率 16.3%

(注) 17 歳以下の子供全体に占める、貧困線(等価可処分所得(世帯の 可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半 分の額)に満たない 17 歳以下の子供の割合。

(出所:平成 25 年国民生活基礎調査)

○子供がいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率 54.6%

(注) 子供がいる現役世帯(世帯主が 18 歳以上 65 歳未満で子供(17 歳 以下)がいる世帯)のうち、大人(18 歳以上)が一人の世帯の世帯 員全体に占める、貧困線に満たない世帯員の割合。

(出所:平成 25 年国民生活基礎調査)

上記のように25つの指標が示されているが、今後どのような数値したいのかの目標設定が明確に示されていない。詳しい数値の目標設定は各都道府県任せになっている。全体的な目標設定がないと都道府県によっての目標設定がまばらになってしまう。

(参考)イギリス政策

日本が掲げている子どもの貧困対策に関する大綱は具体的な目標設定画しておらず抽象的なものである。

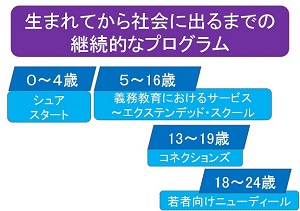

ここで取り上げるのはイギリスの政府における子どもの貧困対策である。イギリスでは1999年、トニーブレア前首相が子どもの貧困率を、2004年までに4分の1削減、2010年までに2分の1削減、2020年までに全滅という目標を掲げた。当時、子どもの貧困率は16.7%と現在の日本に並ぶものであった。しかし2011年には9.5%まで減少、12年かけて約半分近く貧困率を下げている。何かヒントがあるのではないかと思い、参考として取り挙げる。イギリスが子どもの貧困対策で提唱している三本の柱がある。- 生まれてくる時から社会に出るまでの継続的な支援プログラム

- 子どもがいる世帯への経済的支援の充実

- 民間組織が担う重要な役割

出典:日本弁護士連合会

*シュアスタート

1999年から始まったイギリス政府主導の施策であり、すべての子どもが最善のスタートができるよう、早期教育・保育・保健 ・家族支援・育児支援・親の就労支援・給付の支援等のサービ スを統合化して行うもの。サービスの内容は、各自治体が地域の実情に合わせて決定している。

* エクステンディッド・スクール

通常は学童保育と訳されており、実際には、学校の機能を拡張することにより、子どもを取り巻く問題の改善に取り組む試みが 行われている。エクステンディッド・スクールの取り組み例として朝食クラブ、メンターリングなどが挙げられる。

*コネクション

このサービスの目的は、若者にアドバイス、支援を行い、大人としての生活や職業生活への順調な移行をサポートすることである。政府、地方、地域の各レベルにおいて、関係政策・サービスを連携している。若者が社会との接点を失わないよう、在学中から働きかけている。若者を一般的アドバイス、サポートが必要な層から、集中的・専門的サポートを必要とする層までに分類し、特に後者を重点的にサポートしている。進学者には一年に一度、ニートには三ヶ月に一度接触。

【地方レベル】

- コネクションズパートナーシップ

地域のニーズに応じた戦略計画策定、資金供給の分配、サービスの質の監視をする役割。

【地域レベル】- 地域運営委員会

地域のパートナーの統合、サービス提供の管理・手配する役割。 - パーソナルアドバイザー

- 個々の若者をサポート

- ネットワークを形成し、若者が直面する教育、職業選択、差別、いじめ、健康問題、家族関係の問題などあらゆる問題に対し包括的支援を提供

- 社会福祉サービス、精神健康サービス、住宅サービス、ドラッグ予防サービスなどの専門組織と効果的に仲介 などの役割

* 若者向けニューディール

就労支援策「ニューディール政策」の若者向けバージョン。ジョブセンタープラスを通じて提供している。

- ゲートウェイ:最長4カ月間の求職支援 。パーソナルアドバイザーが、若年失業者との面談を通じて、就労の支援を行う。

- オプション:4つの選択肢の職業・教育訓練4ヶ月間のゲートウェイの期間を過ぎても就職できなければ、オプションと呼ばれる段階に入る。6ヶ月の期間中に、次の4つのいずれかの選択肢を選ばなければならない。

- 協力企業での就労(6か月、企業へ賃金助成と訓練助成有り)

- フルタイムの教育・訓練(最長12か月、求職者給付)

- ボランティア団体や公的環境保全事業での就労と訓練 (6か月、求職者給付と同等の手当支給)

- 自営業の開業(6か月の助成有り)

- フォロー・スルー:更に4か月の就労支援

まとめ

イギリスの政府による教育支援額は日本と比べて多く差があり、先行事例としては考慮するべき点である。しかしこれらのイギリスの取り組みから学べることとして以下のものが挙げられる。- 子どもに焦点を当てる

- 子どもの成長過程を意識した継続的かつ総合的政策である

- 民間を含む関係機関の連携

- 政府の徹底的な調査

日本はこれらのことを都道府県任せにするのではなく、改めて教育に関する法律や大綱を制定し各都道府県にヒントを与えることは重要だと考える。

景気回復

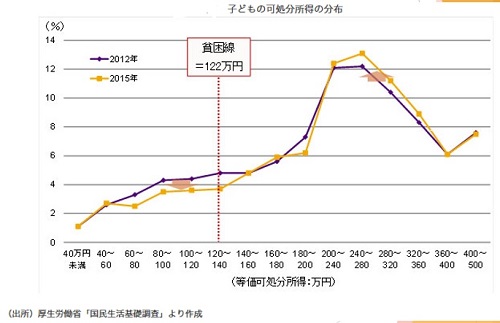

相対貧困率の算出の仕方は子供の実際の所得ではなく、世帯の所得や収入が直接的に影響していると考えられる。ここで2012年と2015年にかけて子どもがいる現役世帯・子どもがいる世帯の可処分所得の分布・総所得の内訳の三点から考えてみる。

図1

子どもがいる現役世帯、そのうち大人が一人の世帯と大人が二人以上の世帯すべての世帯が2012年から2015年にかけて減少している。

→大人が一人の世帯の減少率が一番大きいが、各世帯の子どもの貧困率が減少している。

図2

子どもの可処分所得の分布を表した図である。2012年から2015年にかけて貧困線より所得が低い60万円から140万円の割合が減少し、貧困線より所得が高い200万円から360万円の割合が増加している。

図3

総所得の割合を表した表である。2012年から2015年にかけて総所得は約35万円増加している。しかし児童手当と社会保障給付は減少、雇用者所得は約35万円ぞうかしている。

図1・図2・図3より2012年から2015年にかけて子どもの貧困率低下の一番の要因として、経済が好転する中で子どもを持つ世帯の収入が増加したことと考えられる。

今後も人口不足による労働人口減少や賃金の上昇による影響で子どもの貧困率が変化する可能性があり不安定なものである。無料塾や子ども食堂などの政策は充実していても短期的には影響しない。子どもの貧困の回復のためには、貧困の連鎖を断ち切る意味も込めて長期的視点、長期的政策が必要不可欠である。