農業が取りざたされる機会が増えた。1つにはTPP(環太平洋パートナーシップ)によって安価で外国産の農作物が流入し、価格競争力の乏しい日本の農業が衰退してしまうとして各地の農家が声を上げたからだ。ほかにも、食糧自給率の低下や放射能汚染や産地偽装問題に関する食の安全、農家の高齢化や深刻な後継者不足など様々な問題を抱えていることも起因しているだろう。こういった議論で、専門家の間でも多様な意見が既に述べられているのはご存知の通りであり、確かに一大学生が解決できる問題ではない。

しかし本当に大切なことは、この変わりゆく世界の中で「どう農業が変化すべきかを考えること」ではないかと思う。「食べる」という生物の最も基本的な営みに深く関係する農業を、直ちに工業化せよという言うつもりは毛頭ないが、かといって今までと同様の政策をとっていては時代遅れだ。そんなジレンマの中で、農業のありうべき変化の形を我々市民から考え問いただすことが重要である。

改めて、今回取り上げるテーマは「山形における農業戦略~業務用米の栽培拡大・シェア獲得に向けて~」である。私の出身、山形県の農業が生き残るための戦略として、現在の県の取っている農業戦略にメスを入れ、業務用米に活路を見出すことを提案している。現在問題となっている業務用米不足の背景に触れ、山形県の現状を紹介しながら、その課題解決するために何をすべきかを示したい。

私の実家は山形県の兼業農家である。育てている作物も多種多様で、コメはもちろん特産物であるサクランボや干し柿、ブドウを毎年出荷していた。出荷していない作物も多く割愛するが、自分の家で食べ、余りは親戚や周りの人におすそ分けしていた。しかし近年私にとって衝撃的な事件が発生した。サクランボやブドウの栽培・出荷をやめてしまったのである。この時初めて農家の高齢化や後継者不足、そして農家は金にならない、という事実を見せつけられたのである。私は現在東京に移り住んでおり家の手伝いをする機会も作りにくい。そんな状況だからこそ、私がこの農業問題を考え続けることは、兼業農家に生まれた1つの責務として果たしたいのである。

もう1つ動機になっているのは、TPPを中心に日本の農政に変化の兆しが見え始めたことである。安倍首相は「ブランド化や付加価値、大規模化を進めて国際競争力をつけ、世界に販路を開拓する」としており、農業に対して大鉈を振るう考えだ。このような農政の重要な局面において我々は抗議や賛成の声を上げるだけでよいのか、自ら主体的に考える必要があるのではないか、そのような思いがあった。

とりわけ地元の山形県に関しては、地理的に見ても生産品を見ても日本の農業の典型ともいえる特性を持っていると判断したため、これを中心に研究を展開することにした。山形県の特性や資産と戦略を結び付けた県の農業政策として結実させたいと考えた。

まず初めに、山形の農業にかかわると考えられる基本的なデータを概観する。

人口については、約1,141,000人(2013年) 高齢化率29.1%(全国で6番目の高さ) 2040年度(推測)39.3%、高齢化率の伸び10.2ポイントであり東北地方では平均的な数値である。

地勢については、奥羽山脈、出羽山地及び越後山脈との間に置賜、村山、最上の3盆地を挟み、日本海沿岸には鳥海山と月山に囲まれ肥沃な土壌と豊かな水に恵まれた庄内平野が広がる。これを最上川が貫流し日本海に注いでいる。これらの山間部の地域が振興山村(*)となっている。東側には奥羽山脈があるおかげでオホーツク海や太平洋の北東方面から吹き付ける「ヤマセ」の進入をさえぎるため、冷害が起こりにくい。北から上記の各盆地が並んでいる。

面積については、県土は9,323.15平方キロメートル、そのうち耕作地全体で100,792ha(田84,963ha、畑8,396ha、樹園地7,432ha)で、これは県土面積は全国第9位、森林面積は県土面積の約72%を占めており、耕地面積は全国第12位となっている。

特産品はさくらんぼ、メロン、ぶどう、すいか、桃、枝豆、りんご、かき、西洋なし(ラフランス)、米、牛肉、酒、ワインなどがあり、17のそば街道、54の酒蔵、12のワイナリーが存在している。

*振興山村:中山間地域の定義の1つにも挙げられており、山村振興法に基づき指定された場所。山形においては全222地域中54地域で該当している。山村旧市町村(昭和25年2月1日時点の市町村)単位に林野率(昭和35年)75%以上かつ人口密度(昭和35年)1.16人//町歩未満に当てはまることが条件。

ここからは山形の農業の全体的特徴を検討しつつ、のちの提案につながる米農の戦略について堀下げたい。

〇特徴

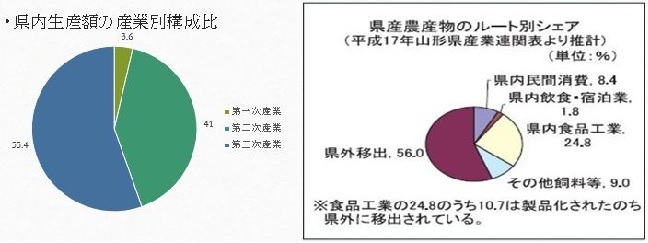

上の左図は県内生産額の産業別構成比を表しており、割合としては第一次産業が3.6%と最も少ない。しかし産業別県際収支を見てみると農業の移輸出額が情報通信機器に次ぐ二位となっており、全体の15%を占めている。したがって山形の県際収支を支える重要な役割を農業は担っている。

上の右図が表しているのは県産農産物のルート別シェア(平成17年度)である。県産農林水産物の44%が県内で消費され、56%がそのまま県外に移輸出されている。北海道や東北各県と比較しても、この県外移出の割合は高い。一方で44%の県内消費分のうち24.8%が中間需要として食品製造業等に投入され、県内消費分の中では、最大の需要を形成している。

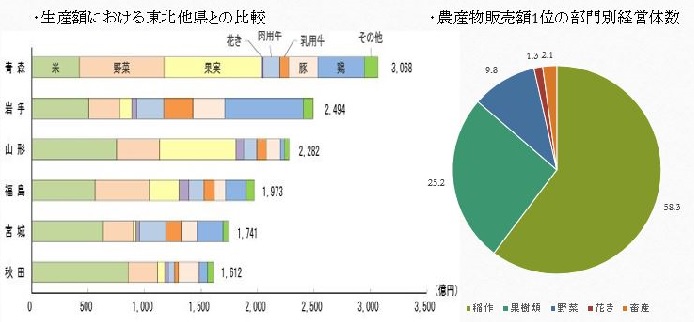

下の両図は農業生産額における東北他県との比較と経営体数を示したものである。山形の農業は米と果樹をメインに成り立っており、経営体数で見ると稲作農家が6割近くを占めている。またこの数値は伝統的に大きな変化がないことが分かっている。そこには県や市、町が特にこれらの生産を後押しし続けているからという見方が可能である。

そのほか

・耕地面積規模別経営体数は、0.3ha~5.0haでは減少、5.0ha以上では増加しているしていることから大規模化の傾向。

・平成22年度比較し、27年度の販売農家数は専業農家は14%増加、兼業農家で20%以上減少し今後も専業農家が増えていく見通し。

・就農者平均年齢は68歳を超え、就農者数は5年前と比べ5,000人以上減少。

・出荷先は農協が全体の84%を占めており、この数値は横ばいであることから脱農協化は未発展。(米やサクランボはJA経由のルートが確立しているためと思われる。)

〇現在の県の農業戦略

2017年3月に県が策定した「第3次農林水産業元気再生戦略」によると、

基本目標「地域の豊かさを支え、高いブランド力で国内外に展開する農林水産業」のもと7つの戦略で成り立っている。この中で特に気になった戦略が下記である。

戦略:水田農業の収益性の向上

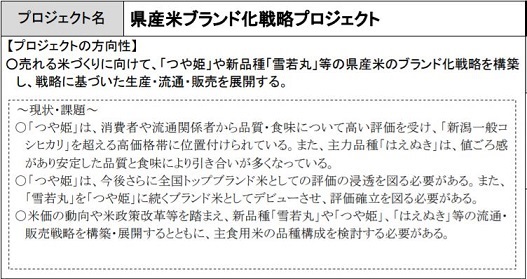

①県産米ブランド化戦略プロジェクト

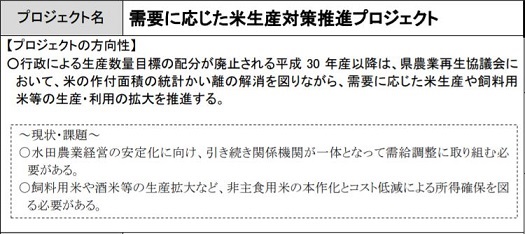

②需要に応じた米生産対策推進プロジェクト

①では、県が「つや姫」「雪若丸」を中心にブランド化戦略を積極的に推進していくと記載。価格の面では、魚沼産コシヒカリに次ぐ全国2位の実績が既にあり、これの維持とともに、輸出による米の産出額の増加をもくろんでいる。

②では、生産数量目標が廃止されたのちに安定的な取引が行えるように、非主食用米(飼料用米や酒米)の本作化が記載されている。

一見するとブランド米の生産と販路を更に広げつつ、消費が減り続けている主食用米を減らすという当たり前の戦略なのだが、私は、この戦略が既に支障をきたしつつあると考えている。

1つ例を挙げよう。2016年9月に行われた県産米輸出拡大チーム会議が開かれ参加者による討議が行われた。その際に

輸出業者「高級レストランなどに向けたブランド米の輸出はちょうど踊り場にきており、現地の外食チェーンに対してしのぎを削っているのが現状。業務用米などの増産も嫌に入れるべき」

との主張に対し、

県「国内で認知されている『はえぬき』や『つや姫』の収量を上げ、かつコストを下げて、輸出する方がいいのではないか」

と反論し、次年度(16年度産)の輸出拡大を決定した。

その結果、16年度の輸出量が15年産米の733tに比べ減少した。その事実が報告された2017年の同会議で、他県産ブランド米との価格競争の状況や、飲食チェーンなど業務用の拡大の必要性を、県は初めて自覚したのである。それにもかかわらず2017年の第3次農林水産業元気再生戦略には、相変わらずブランド米一辺倒、生産量調整には業務用の文言が一言も出ていないことから、県の危機感はかなり薄弱なのではないかと思われる。

業務用米のテーマに移る前に、他の戦略の可能性も検討しておこう。

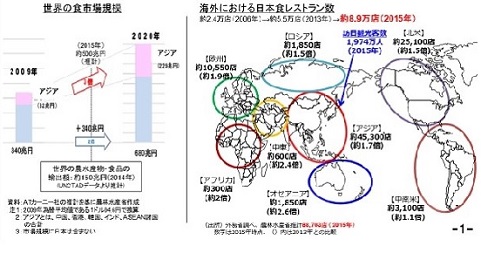

上図は世界の食市場規模(左)と海外における日本食レストラン数(右)を示したものである。食規模はアジアが2倍へと膨れ上がり世界全体でみても2倍に増大するとみられている。また日本食レストランの数もアジア圏の45,300店が堂々たる1位で、二位の北米に20,000店以上の差をつけている(2015年時点)。また同2015年にはミラノ万博において日本間で提供された日本食が人気を博した。こうしてみると日本食を通して農作物を売り出すのもそれほど難しくないと思われる。

しかし私は日本食を海外にこれ以上広げるのは農作物の輸出の強化にはつながらないと考えている。いくつか例を挙げよう。ミラノ万博が行われたイタリアの日本食料理店のオーナーの場合、そこで使われているかつお節は中国やベトナム産がほとんどであったり、米もカリフォルニア米であったりすることが多い。一般のレストランではコストがかかりすぎるからだ。また、開催国イタリアをはじめ、EUでは例えば日本からの豚や鶏の肉、それに乳製品については、輸入は一切禁止、牛肉や水産物も日本国内の一部の施設で処理されたもの以外認めていない。ここには国際的な認証取得の遅れが見て取れる。しかも海外の和食レストランのおよそ9割が外国資本であるため日本への経済効果は及びにくいのだ。和食の専門性、職人性や伝統を伝えることの難しさも輸出の妨げになりうる。食を輸出する際の相手国の具体的なニーズやターゲットを細かくセグメントする等の商業戦略は、国や県がが担うには範囲が広く分野も多岐に渡り費用対効果が悪いので、生産構造と物流網の改善、包括的戦略に注力することが重要。しかしながら現実にはこれらの解決には時間を要することが予想される。こうした行政的対応を待つうちに地方の農業の衰退が進む可能性は否定できない。

こうした日本食で見えた課題に加え、いわゆるブランド物と呼ばれる高級品が海外で売れているように評価する向きがあるが、そこにも注意を加えたい。まず単にブランド化したものが海外で売れるというわけではない。現在のブランド農産物の輸出阻害要因として例えば、「高コスト、オーバースペック」の問題がある。これはつまり現地のニーズに適合しない(値段と品質がともに高すぎた)品物が多く出回りすぎているということである。

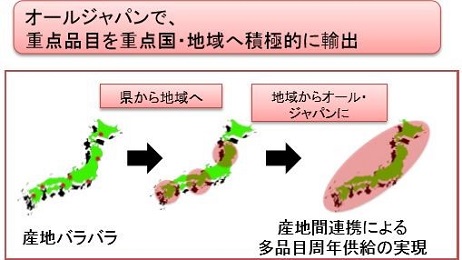

オールジャパン戦略はその中で生まれた発想であった。オールジャパン戦略は、「各県バラバラではなく、ブロックや地域でまとまって輸出に取り組む取組を支援するとともに、共同輸送・混載による物流費の抑制を図るため、事業者向け支援をメリハリ化することにより、ジャパンブランドの構築や産地間連携の取組を重点化(輸出総合サポートプロジェクト事業)する」することが目的だ。ここにも問題点がある。まず前提としていわゆる農業県といわれる地域は財政がひっ迫しており費用や作業の分担、物流調整にかかるコストを積極的に持とうとしない。仮にこの問題をクリアしたとして、都道府県が独自に研究開発を進めてきたブランド商品を売り出そうしている流れに、正面から対決することになり、その全国に対する説得は困難を極めると考えられる。オールジャパン戦略はそのメリットは大きいものの机上の空論と結論付けざるを得ない。

「コストダウン」の事例の一つとして、現在兵庫県養父市で行われている農業特区の取り組みがある。農業特区というのは、第二次安倍内閣が農業の規制改革として、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図ることを目的に定められた、国家戦略特別区域のことである。養父市は2014年5月に正式に指定を受け様々な規制緩和が今なされている。その中で注目を浴びたのは、地域の農業委員会が握っていた農地の売買・貸借の許可事務を市長に移す点だ。

いまだかつて市町村に対して権利委譲が行われたことがなく、このことにより農地の取得をより容易かつ短い期間ですることが可能になった点でここには一定の意義がある。同時に農業生産法人の要件を緩和することにより、企業の参加が増加し農地の集積化や6次産業化に期待されている。実は、農業委員会の業務の市への移管の経緯に関してはすでに全国で要望が出ていた。特区となる目途が立ってから養父市は農業委員会との協議を経て、農業振興を共通の条件として農業委員会の同意を得たが、この移管の構想は各地ですでにあったということになる。この構想のモデルとして養父市が選ばれたと考えるべきであって、それゆえに注目が集まっているのである。

一方でこういった企業参入は規模は異なれど各地で始まっているのも事実である。参入企業数は1,898社(2015年6月末)。2008年は400社あまりだったことから、7年間で実に4倍以上に増えたことになる。しかし一説によると、農業の新規参入の8割が鳴かず飛ばずに終わるという。農地の流動化によって農地の様々な担い手が増えたことは喜ばしいことかもしれないが、利益が出なければ意味がない。「コストダウン」の狙いが達成されるかはその経営体次第のところが大きい。実際に、山形県も農業特区の申請を行ったという経緯が存在する。

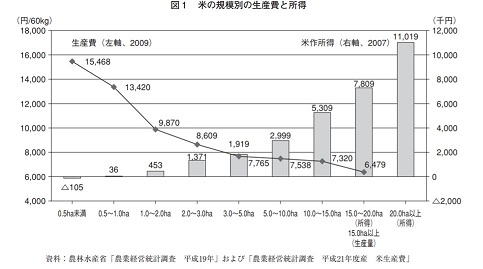

日本において農地の集約化が進むことによって得られるスケールメリットを具体的に示すと、稲作の場合日本における一般的な品種で10ha以上作付けをしている農家は1俵あたり7,000~8,000円のコストがかかるが、1ha以下の場合15,000円、つまり2倍近くのコストが買ってしまう。こうしてかかったコストは農家自身に跳ね返り収益を低下させることとなる一方で消費者にも負担を敷くことになる。比較対象としてアメリカで一般的に育てられている品種でみてみると約6,000円(米国と日本のコメの品質の差や流通制度に違いがあるため一概に比較はできない)となっている。つまり山形でもいわゆる中山間と呼ばれる地域においては、土地が分散しているため最初からコストダウンを図ることはあまり有効的ではない(庄内平野でようやく1人当たりの耕作面積は約2.63ha)。手間がかかりがちで流通量が多くない高級米のコストを削減しても、効率的であるとは言えず、むしろ、魚沼産コシヒカリに次ぐ品質の良さ=価格の高さでアピールしていることと矛盾してしまうのである。

いよいよ業務用米の現状についてである。端的に言えば、現在業務用米が不足している。例えば、

・ファミリーマート…おにぎりではご飯の量を5g減らして経費を削減

・ローソン…シーチキンおにぎりが110円から116円など一斉値上げ(おにぎり一つ当たりのあたりのコストが1円増加しただけで、莫大な利益損失)

こうした例は枚挙にいとまがない。主食用米の需要は落ちつつあるにもかかわらず、このような状況に陥った背景を、政治と市場とに分けて見ていくことにする。

〇政治的背景 直接的な原因:家畜のえさとなる飼料用米を作る農家の増加

根本的な原因:減反政策

まず、農家が飼料用米を作る理由は、主食用米よりも収入が安定するからだ。実際に図で表した通りだが、飼料用米の卸売り価格は1kgあたり20円ほどで、業務用米の200円に比べると、10分の1しかない。しかしこの差額を埋める程度の補助金が、国から支給される仕組みになっている。つまり主食用米は年によって価格が変動するが、飼料用米は補助金で優遇されているため、農家は安定的な収入が見込めるのだ。

では、なぜ飼料用米がそれほど優遇されているのだろうか?その原因が減反政策である。

減反政策とは、水田に他作物の作付けを行い、補助金を与えて転作・減反させることで主食用米の供給を減少させ、主食用米の価格を高く維持する政策のことである。この政策の結果、生産目標を達成するために、作物を植え付けても収穫しない捨てづくりが頻発。なにも作物を生産しないのに補助金を出すというのでは、世間の批判を浴びるので、「食料自給率向上」という名目で、転作した場合に補助金を与えることとした。しかし米農家は麦や大豆を育てることにはたけていない。よって政府は、米農家だから麦は作れなくても米は作れるはず、として飼料用米を転作作物として認める減反補助金を導入。

一定の需要がある家畜のエサである飼料用米を作ることを促すため、補助金を増やすことにした。これが、飼料用米が補助金で優遇されている背景である。

第二次安倍政権になり、農政の見直しが敢行され減反政策の廃止へに向かう流れは出来たものの、今回の廃止はあくまで「行政による生産数量目標の配分」の撤廃のみであり、転作助成金の廃止は含まれていない。むしろ、2015年に農林水産省で制定された「食料・農業・農村基本計画」では、食料自給率を維持すべく生産努力目標を主要品目ごとに示した。その中でコメの生産努力目標は、「2013年度の872万t⇒2025年度に872万t」と変わらず、中でも飼料用米は、「2013年度の11万t⇒2025年に110万t」への増加が努力目標とされた。これはつまり、主食用米の生産量を減らして飼料用米を増やすことにほかならず、業務用米の価格はさらに上がる可能性が高いのである。

〇市場的背景 直接的な原因:コメ市場自体は縮小傾向だが、業務用米は需要増。

根本的な原因:社会構造の変化による食の簡便化・産地と需要のミスマッチ

まず、米の1人当たりの年間消費量は、一貫して減少傾向にあることを確認したい。昭和37年度には118㎏消費だったが、平成28年度には54㎏まで半分以下に落ち込んでいる。しかし、農林水産省の試算によると、市場で必要とされる業務用米の安定的な需要量が250万tであり、現在の120万tの生産に対して130万tも不足しているという。

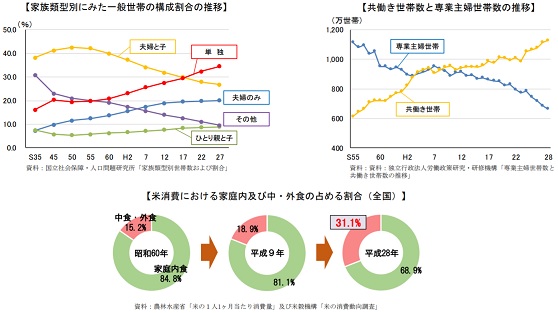

その背景の1つ目が、社会構造の変化による食の簡便化志向である、単身世帯の増加、女性の社会進出(共働き世帯の増加)等の社会構造の変化により、家庭で炊飯する割合が年々低下する一方で、中食・外食の占める割合は年々増加している。下の図は、そのデータを示している。現在米消費の三割以上が中食・外食に置き換わっていることが分かる。また高騰した結果、外国産米SBS入札の増加で、中食・外食業界だけでなく量販店でも販売拡大し、5年ぶりに10万t枠が全量落札し、カリフォルニア米・豪州米が流入するという結果を招いた。主食用米が不足しているにもかかわらず奇妙な現象である。

しかし、なぜ業務用米は増えないのだろうか?それが背景2つ目の、産地と需要のミスマッチである。主食用米全体の需給は均衡している中、産地においては、高価格帯中心(ブランド米)の一般家庭用の米を生産する意向。買い手においては、全体の3割を占める低価格帯中心の業務用などにも対応した米生産を希望。品質・価格のニーズがかみ合わない結果、需要があるのに生産が追い付かなくなっている。したがって輸入米による自給率の低下や、外食中食産業での米の提供量低下も始まるなか、いち早く市場のトレンドを抑えた業務用米づくりが欠かせないのである。

業務用米の増産で成功した場所がある。宮城県栗原市だ。この章では栗原市を管轄とするJA栗っこの事例を取り上げる。

JA栗っこには、地域内の米作りにおいて3つの課題があった。

・18年産から被災地支援「地域間調整とも補償」が廃止されたことで、米の作付面積が減少することが見込まれること

・18年産から「米の直接支払交付金」が廃止されたことで、稲作生産農家の所得が低下する可能性があること

・地域によってばらつきが他の産地より大きく、品質が不均一と言えること

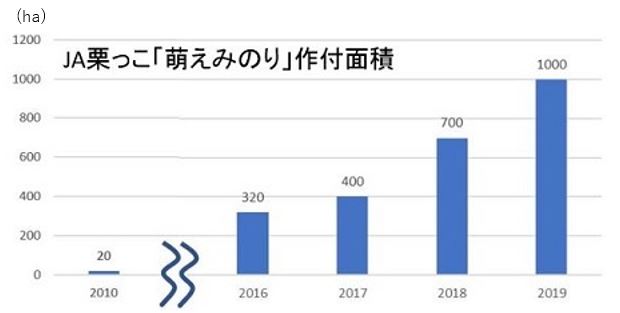

こうした課題を解決するために、2016年に地区ごとに活動を行っていた稲作生産部会を一本化し、新たに3部会(米戦略部会、ブランド米生産部会、多収穫米生産部会)を設立した。そしてこの、多収穫米生産部会によって業務用米の札付けが拡大していき、結果として、作付面積は9年で50倍になり生産者は20人から450人にまで増加したのである。上のグラフはJA栗っこで、業務用米として栽培されている「萌えみのり」という品種の作付面積の推移である。

さて本格的に増産を始めたJA栗っこだったが、最初は思い通りに生産の拡大は進まなかった。特に大きな壁になったのは、品種の知名度や業務用米のイメージが良くなかったことである。そこでJAが生産者が持つ印象を刷新するために行われたのが、以下のような取り組みであった。

このような地道なイメージアップは、ブランド力のある米を持っている地域だからこそ重要であると言える。以下の記事は新潟県魚沼市での転作で、反発にあった例である。

「魚沼市は増産による魚沼産コシヒカリの値崩れなどを懸念し、18年度から水田面積の34%を飼料用米などに、3%を業務用米などに割り当てる目安を策定。

一方でコシヒカリの収穫量に応じて農家から協力金を徴収。それを原資に業務用米などへの転作に協力した農家の支援金に充てる。ただ地元のコメ農家からは「魚沼産はもっと売れるはず」との不満もくすぶり、JAは「理解してもらうほかない」と不安をのぞかせる。」(毎日新聞 2018.02.23)

JA栗っこでは、イメージが改善し作付けが広がると、その他以下のような取り組みも行った。

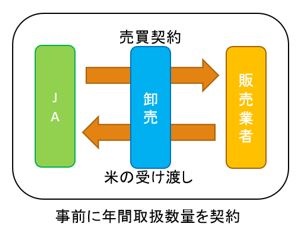

また、生産した米は全量買取の契約を卸売業者と結んでおり、安心して生産できるのが魅力となっている。JA栗っこと契約を結んでいる(株)ヤマタネは、多様化する消費ニーズへの対応を目指し、約10年前から仕入れルートの拡大に着手している。中でも、将来的な業務用米需要の拡大をにらみ、業界に先駆けて多収穫米に注力している。2017年時点では、東日本のJAを中心に約40産地と連携し、生産調整が見直される18年産で「萌えみのり」12,500t、「あきだわら」7,500tを集荷した。

事例でも取り上げたように、業務用米は各地で増産されつつある。その中で、山形が業務用米の作付け拡大を狙う際の強みと弱みは何だろうか。このことは、そもそも山形県で栽培を拡大を行う意味の再確認にもなる。

〇強み 1つ目は、山形県は業務用米の地域としてもブランド確立に成功している点である。2017年時点で「宮城ひとめぼれ」、「山形はえぬき」、「栃木コシヒカリ」の3銘柄は、2016年に引き続き割合が高く、3銘柄の合計が販売量全体(業務用)の2割を超えている。山形はえぬきは全国2位にあたる販売量の7%を占めており、卸業者からの産地としての信頼は厚いと十分考えられる。

2つ目は、コスト削減の余地が大きいことである。山形県の擁する庄内平野は、石狩平野・新潟平野に次ぐ米の生産量全国第三位の平野である。また(株)ヤマタネなどが卸売をする大都市圏へより安く米を輸送する手段として、貨物輸送の選択肢もある(後述)。

1つ目は、超高品質の「つや姫」の輸出を行っているが、業務用米への意識は乏しいことだ。山形県の戦略でも触れた通り、ブランド米一辺倒で生産量調整には業務用の文言がないところから、業務用米を育てようという意識が見られない。その結果、15年産では業務用米の販売割合が4位であったのに、16年産は業務用米の販売割合は7位まで低下、特に宮城や群馬の順位が向上している。

2つ目は、業務用米の栽培経験は少ないことだ。「はえぬき」は確かに業務用米としての引き合いは強いが、もともとは多収量品種ではなくブランド化があまりうまくいかなかった結果、食味に比べて安いことが、その原因の1つである。はえぬきを上回る、もえみのりのような多収量品種を使用、あるいは開発を検討する必要がある。

以上を踏まえて、私が提案する政策は下記である。

具体的な戦略としては次の3つである。

1に関して、実施内容を2つ挙げる

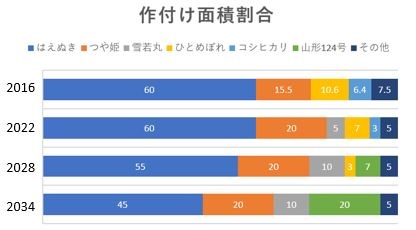

1つ目は、作付計画目標の策定である。山形県では、2022年度から多収量品種の「山形124号」が本格的にデビューする予定がある。現在作付けされている主な品種は「はえぬき」、「つや姫」、「雪若丸」、「ひとめぼれ」、「コシヒカリ」であるが、上図の通り2028年度までに「はえぬき」「ひとめぼれ」「コシヒカリ」の作付け減少させ、その余剰分の多くを「124号」の栽培に充てるのが良いと考える。「124号」が普及するまでは、いまだ業界でも引き合いのある「はえぬき」の作付けは維持し、登場後から徐々にシフトさせていく。登場から12年で県内シェアとしては20%(面積換算すると約10,000ha)を誇る一大品種とする。山形県においては、庄内平野の水田面積が約38,000haであることを考えると、その27%が新品種の作付けに利用されればよいことになる。つや姫が2008年から一般に作付けが始まり、8年で16%まで広がっていることを考えると、現実性のある数値と言えるだろう。

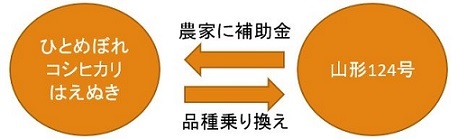

2つ目は、乗り換え補助金の支給である。イメージしやすいのは、携帯会社の乗り換えをすると、金銭的なキャッシュバックが受けられる仕組みだ。

まずは、①他品種から山形124号に乗り換えした場合、品種に応じて補助金を支給する。例えば、「ひとめぼれ」「コシヒカリ」は40,000円/10a、「はえぬき」は30,000円/10aは現実的な数値ではないだろうか。根拠としては、山形県の10aあたり平均収量=600kgを基準に考えた時、山形県産米相場が約160,000円/600kg、業務用米相場が約120,000円/600kgである。したがって10aあたりの価格では40,000円の価格差が出てしまうことになる。もちろん業務用米は収量が多いため、その価格差は十分カバーが可能なのだが、仮に品種の違いによって従来の品種と同じ収量しか得られなかった場合でも、その分は補填出来るという仕組みである。「はえぬき」の補助金額が小さいのは、「ひとめぼれ」「コシヒカリ」を優先的に新品種へと移行してもらうという狙いがある。

そして、②乗り換えは早い方がお得にするため、補助額を2年ごとに半減させる。乗り換えを進めてもらうために、期限を区切って補助金を段階的に減らしていくことも重要だと考える。例えば、「コシヒカリ」から乗り換えに関して2年ごとに半減させた場合、2022-23年は40,000円、2024-25年は20,000円、2026-27年は10,000円、2028年以降は0円となる。JA栗っこでもこのような取り組みは行っていないことから、より速いペースで新品種の作付け拡大が見込めるのではないだろうか。

2に関して、実施内容を2つ挙げる

1つ目は、業務用米のイメージの刷新と分かりやすいスローガンの策定である。 JA栗っこでも行っていたように、庄内平野が管轄のJAを中心に「1俵いくら」から「10aいくら」を合い言葉にし、宮城や秋田など他県の事例を農家に紹介する。またそれと同時に、業務用米の強みである「低価格の安定した品質」の訴求や商社を通した「エンドユーザーの情報を共有」、農家の「将来を見据えたマーケットセンスの喚起」を行っていく。そのほかにも栽培ごよみの作成、生産講習会の開催、栽培基準作りを行い、収量と品質の安定を図ることが重要である。

2つ目は、徹底的なコスト管理である。鉄道輸送(羽越線・新潟貨物ターミナル駅)の利用拡大があり得る。野菜など比較的単価当たりの重量のあるものを、鉄道輸送を活用しコスト削減に成功した事例が有るのだ。現在の輸送網の中で、山形の輸送量における貨物列車の割合はほんの数パーセントで、多くがJAのトラックなどに頼っている。庄内平野からであれば、羽越線がほど近く新潟経路で都市圏に運ぶことに対してのメリットは、県内でも特に大きいのである。

3に関しては、例を2つ挙げよう

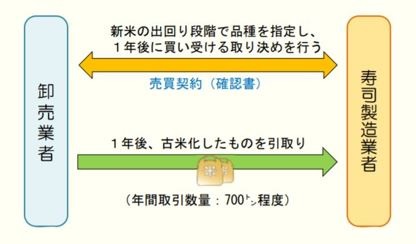

1つ目は、古米の播種前契約による周年安定取引である。これまで出荷業者は、古米となった場合の価格下落などを懸念して、本格的に新米が出回る10月末までに前年産米の契約・販売を終わらせようとする考えが根強い。しかし業者によっては古米を好む場合 もあり、事前契約を結ぶことで価格変動のリスクを減らせる。JAが卸売業者との交渉・保管を担当し仮に作りすぎても問題のないシステムを構築する。例としては寿司製造業者だ。寿司米は水分量が少なく、酢の吸収が良いものが好まれ、価格が安くなった古米が適している場合がある。しかし各年によって需給状況が変わるため、一定の品質や品種の古米をその都度仕入れるのは難しい。そのため、業者は新米の出回るタイミングで、指定した品種を古米になった後に買いうける契約を締結している。JAが卸売業者との交渉・保管を担当し、買取価格は調達価格に1年間の帆関係費を上乗せして設定しているため、仮に作りすぎても問題のないシステムが構築出来ている。

2つ目は、PB商品を扱う事業者との数量契約による周年安定取引である。安心・安全が確保されたプライベートブランド(PB)商品を取り扱う販売事業者は、PB商品となる米の仕入れに当たって、一定の品質が保障され、更に特別栽培米は農薬の 使用基準等をクリアした米の確保が必要である。したがって必要量を安定的に確保するために、複数の産地JAと契約している。この場合の数量契約は、豊作時は契約数量を基準として販売(残りは協議)、不作の場合は正品について全量買い取りをしている。また価格については、生産者の所得必要額及び生産・出荷に係る経費(平均)を積み上げ設定し、実需者等と最終的には交渉で決定している。農家単独では価格交渉が難しくても、卸業者やJAを噛むことで価格交渉力を担保出来ているのだ。

以上を踏まえて「業務用米の栽培拡大・シェア獲得戦略」にあたっては以下5施策の実施が重要である。

山形県が必要としているのは、業務用米不足に応えブランド米一辺倒の戦略に終止符を打つための大胆かつ丁寧な取り組みである。庄内平野を筆頭に広大な平地を利用した米栽培と、県内の40%を占めるその他地域での、より付加価値と希少価値の高いブランド米の栽培。それぞれに別の役割をもたせることで、山形の米農はさらに力強く発展していくだろう。

Last Update:2019/2/3

© 2016 Kotaro SAITO. All rights reserved.