地域農業を守り先導していくJAへ

〜宮崎県のJA出資型法人の事例から〜

社会科学部4年

上沼ゼミⅢ

関 駿輔

〜農の風景〜出典:農業・農村リアル素材 写真集 | 農政部農政課http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/nsi/real/kome1.htm

研究概要

今現在日本の農業は岐路に立たされている。食料自給率の低下、農家の低所得、高齢化。従来の保護される農業から競争の中を勝ち抜いていく農業への転換が大切だ。

そして戦後長らく日本の農業界の中心にいたJAグループ。ほかに例を見ないほどに肥大化し改革が求められている。

私の研究は、日本の農業の立て直しをこのJAグループをうまく活用もしくは改革し最終的には農家の所得を上げることで日本の農業が抱える諸問題を解決しようとするものだ。

章立て

- 第1章 研究動機

- 第2章 日本の農業の問題点

- 第3章 現在の日本農政について

- 第4章 JAについて

- 第5章 農業法人とJA

- 第6章 事例

- 第7章 事例についての考察

- 第8章 これからの農業の展望

- 第9章 政策提言

第1章 研究動機

私の祖父母は農業を営んでいたこともあり、私にとって農業とは身近なものであった。しかし私の父は手伝いこそしているものの農業だけでは食えない現実もあり専業農家にはなっていない。このように日本の農業は後継者不足が深刻だ。その結果耕作放棄地も多くなってきている。

私は、田んぼや畑に囲まれて育ったこともあり、四季によって姿を変えるその風景のよさや、そこで作られたもののおいしさを知っている。これらをなくしたくはないと思った。

また政治的問題として、耳にするJAグループ。本当に農家のための組織となっているのか怪しいところがある。しかしそのポテンシャルは相当高く、戦後の農業を支えてきたノウハウもある。この組織が本当の意味で農家のため日本の農業発展のために力を発揮するとなればきっと日本の農業はよくなると思い研究を始めた。

第2章 日本の農業の問題点

食糧自給率がカロリーベースにして約39%とほかの先進諸国より著しく低い。また、後継者不足問題では、平成27年においては日本の農業従事者は、約1,650,000人で、平成2年の約3,830,000人に比べて半数にまで減少してしまっている。加えて6割を超える人が60歳以上であり農家の高齢化も進んでいる。こうした農業従事者の減少に伴い耕作放棄地も増加している。

また農家の平均年収は他業種に比べて低く、それも農業が弱い原因である。これらの問題は、農業が営まれている農村、地域が抱えている問題といってもよい。人がいなくなり、企業が採算性の取れないという理由で撤退していき、生活インフラが悪化し、さらに若者が都市に出ていくという負のスパイラルに農村地域は陥ってしまっている。

第3章 現在の日本農政について

この章では、政府が進めている政策とそれに対しての市町村行政及び地域JAがどのような対応をしているのか見ていきたい。

3-1 政府の政策行政の政策

現在安倍政権の農政は、「農業の成長産業化に向けた構造改革」という基本路線である。農地中間管理機構を用いた農地の集積・集約化の加速化に力を入れる方針であり、平成29年度予算では、農地の出し手と受け手に支払う協力金の予算を大幅に増大している。

また、新規就農・経営継承総合支援事業を改め農業人材強化総合支援事業に統合して強化することで担い手の確保育成に努める方針である。

担い手への農地集積、担い手の大規模化・法人化の路線を加速する狙いがあるといえる。国の農政は、国際的な競争力を持ちうる大規模農家や農業法人、及び未来を担う新規就農者に対して予算を集中投下している。

これは、稲作にしがみつく小規模農家や高齢農家の離農を加速させる狙いもあると思われる。

3-2 市町村行政

市町村行政としては、大規模化・法人化を目指す方向は、国に任せて、そこから漏れた農家を独自の施策で拾い上げるようにしているところが多いようだ。

小規模農家や高齢農家であっても、市町村にとっては地域農業の担い手であり、農地の守り手であるし、すべての農家を守る義務があることから、大規模農家や新規就農者のみを支援することはできない。

今までは、国の政策(米に対する手厚い補助金)によって小規模農家であっても一定の所得を確保することはできたが、現在の国の農政の方針では厳しくなるので、独自の施策で拾い上げるところが多くなっている。

しかし、そのやり方によっては、農地集積の足かせとなり、国の政策に逆行する結果を招くこともあるようだ。

現に農地集約が停滞している一因はこの辺りにあるのかもしれないと私は考えている。さらに、地域の農家組織であるJAも市町村の行政と同じような立場である。

小規模でも高齢でも農家はJAの組合員であり、平等に扱われる。こういった構図がJAが国から国が進める構造改革の足かせになる団体として捉えられる一因になっている。

3-3 3章まとめ

農業政策の方向として稼ぐ農業という大きな流れの中で、地域がいかにその流れに逆らわないでそこからはみ出る農家をその波に乗せて上げれるかというのが重要だと考える。

さらに農業を考えるにおいてその土壌である地域の視点というのは、なくしてはならない。国の施策には、地域の視点が欠けているように思えるし、地域は、国の施策から、その多くを地域に還元できるような取り組みを行わなければならない。

地域資源をいかに農家の所得に結び付けるのか、これは、JAというグループが暗に解体されるかどうかの岐路に立たされている中、改革をしていく大きなテーマでもある。

第4章 JAについて

4-1 JAとは 協同組合と株式会社の違い

JA,農協は農業協同組合の略称である。農協数は全国679か所で職員数は21万人、組合員数は正組合員(農家)が456万人、准組合員数(地域住人)が558万人という組織である。農協の現在のシェアは、コメの販売においては、約51パーセント、飼料の購入は約28パーセントである。

一般に協同組合は、中小の業者・個人が出資金を出して作ったものであり、組合員は組合事業を利用する。議決権は、1人1票。利潤をあげて出資者に配当を返すことが目的ではなく、組合員が結束することで、組合を通して大きな経済規模に対抗し、組合員が没落せず、1人1人が安定した生活を送ることが目標である。

一方で株式会社は、多数の出資者からお金を集め、そのお金で事業を起こし、出資者に配当を返す。出資した分だけ配当が返ってくる。1株1票の原則。利潤を最大化することが目標であり、出資者と利用者が異なる。

4-2 JAの主な事業

JAグループには、4つの大きな事業があり、

大まかには農業関連事業である①農産物の販売事業②農業資材の購買事業

そして金融事業である③信用事業④共済事業

に分けられる。

農産物の販売農機具の購入を行う経済事業、組合員の事業に融資または組合員の貯金を受け取る金融事業、単位農協が保険の掛け金を受け取る共済事業、組合員が利用する病院や診療所、介護施設などを運営する厚生事業がある。 そのほかにも出版業や観光業なども行っていたりする。

また、農産物のシェアも米、野菜ともに50%は超えており、いまだに多大な影響を持っている。

農業者の組合でありながら行う事業は、多角的で、農協は総合事業性を持った協同組合といえる。

4-3 JAの歴史

1947年に農協法が設立された。これが現代の農協の始まりであるが、農村地域における相互扶助の考え方はそれ以前から育まれてきた。

地域相互扶助組織としての先駆けは、大原幽学(1787−1856)が創設した先祖株組合、二宮尊徳(1797−1858)が創設した報徳社である。報徳社は出資金を持ち寄ったり、意思決定が組合員の総意でなされた点など近代的な協同組合に近い性質を持っていた。

1900年に産業組合法が制定され、協同組合は法的枠組みを得た。その当時にして、集落や村単位で相互扶助組織は約400ほどあった。1906年に法改正され、信用事業と多事業兼営の祖息が増加していく。

第二次江会大戦中には国の統制により全農家が組合に所属した。このような下地があり第二次世界大戦後の1947年に、農協法は設立される。

戦後の農協法形成過程において、GHQは欧米型の専門農協を主張したが、日本の農民の農業経営に即さないことから、地域に根差した総合事業性を持った組合としてスタートした。党政治の名残からほとんどの農家が組合に参加した。

この当時は農地改革の時代であり、小作農から自作農への転換が図られていた。しかし農産物の生産に必要な肥料や農薬は高かったうえにそもそもの所得水準が低く、このままでは農家が困窮し再び小作農に転落してしまう。

こういう経緯のもと資材の共同購入・農産物の共同販売を行う農協の強化が待たれ、今日においては、規模の経済で、大企業並みの販売力・購買力を持たせることに成功した現在のJAがある。

4-4 組合員数の変異

農協の組合員数は、2013年で1013万人と年々増加傾向にある。

農協の組合員は農業に従事している人からなる正組合員とその地域に住み農業以外の仕事をしている人が、地元のJAに出資金を払い込み、その他の手続きをすることによって加入する准組合員からなる。

しかし、農協の組合員が増加する一方で農業に従事する人の減少に伴い正組合員の数は減り、組合員に対する正組合員の割合は年々、下がってきている。

これが農協が農業者のための組合でないなどと糾弾される原因にもなっている。

しかし、裏を返せば准組合員数の増加は地域住民のJAに対する信用や評価ととることもできると考える。

4-5 各農協の現状について

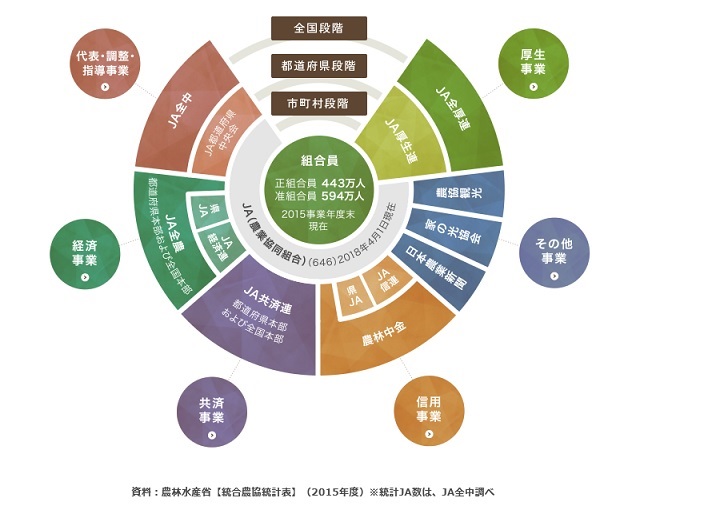

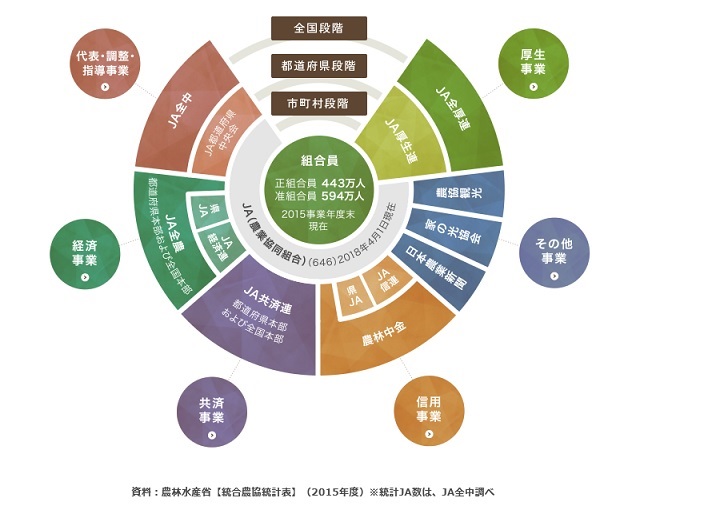

図にあるように各部門のトップは、JA全中、JA全農、JA共済連、農林中央金庫であり、その下に県連、さらには各単位農協がある。

単位農協は、その地域で農業を営んでいる農家や法人によって組織された、協同組合組織である。

全国に約650ある単位農協の中には、農業関連事業の赤字を金融事業の黒字で補填していることで経営を成り立たせてるところも少なくはない。

金融事業への依存からの脱却、そして本業である農業事業に力を入れていく必要がある。JAが生き残るには、農業関連事業で利益を生み、農家の経営に貢献する力が必要である。

出典「JAグループとは|JAグループ (組織)」

4-6 農協改革の経緯と背景

農協改革は、2015年8月、改正農協法が成立し決まった。

内容は、JA全中の単位農協への監査権限の廃止、JA全中は「特別な法人」から「一般社団法人」になるということで税制優遇が落ち、「非営利規定」を改め、「農業所得増大」を明文化、理事や経営管理委員会の過半を農業・販売・経営のプロにするもの、JAを株式会社や生協に組織変更できる規定を置くというものであった。

こうした背景には、日本経済と農業の構造転換がある。

日本経済は護送船団方式による安定成長の時代からバブルの崩壊を経て低成長時代に合った経済システムの構築が必要となった。

農業の構造転換からは稲作・小規模農家・農業中心の伝統社会から減反政策があったこともあり、稲作は兼業・園芸と畜産は専業という流れになり兼業と専業二極化の進展が進んだ。

この農協改革のメリットは、単位農協の活動が活発になること、市場の競争が保たれることなどである。特に、単位農協の活動が活発になることは、よい効果をもたらすと考える。

「農業所得の増大」を明文化したように協同組合でありながら、利益を追求していくことになる。

明確に、農業所得の増大に貢献度を高める狙いを示しており、実際に農業所得の増大につながるかどうかは、各農協の取り組み次第なところはあるが、それぞれの地域で事業競争力が問われることとなるだろう。

逆にデメリットとしては、地方の採算の取れない農協では、支所やガソリンスタンドなどが廃止され、JAが支えていた生活の拠点が消滅し、その地域の人が住みにくくなる。JAが大切にしてきた公共性が失われることだ。

4-7 JAの抱える問題点

2015年小泉進次郎氏が農林部会長に就任し、進めた農協改革が一つ世間に注目される大きなきっかけになった。

JAというグループが農業の成長産業とならない原因を作っているという主張であり、これは、長らく続いてきた、農協と農林族議員、農業学者などの利害の一致であり、農協に都合の悪いことは、目をつぶってきたことがあったからである。

今回、小泉農林部会長は、その部分に切り込み、注目するポイントとしては、海外と比較して肥料等が割高である点と流通で農家から消費者までに届くまでに問屋を何社も通し、多くの手数料が発生している点で、その間を取っ払い農家の収入を増やすことを求めた。

4-8 JA自己改革

JAは農協改革の流れを踏まえ、自己改革に乗り出している。

JAは、①持続可能な農業の実現

②豊かで暮らしやすい地域社会の実現

③協同組合としての役割の発揮

を掲げているが、そこに自己改革案として農業生産の増大・農家の所得の増大と地域の活性化をあげている。

特にその中でも農家が稼げるような販売体制の強化や担い手のレベルアップ、農作物のブランド化等を最重点分野に置き力を入れていく方針を示している。

協同組合として、株式会社のように利益を追求してこなかったJAが自己改革として、農家を稼がせるという方向に向かっているようだ。

私は、これは、基本的な幹の部分、農家の生活をサポートするという部分を時代に合わせた形であると考える。極端に言うと、稼げないと持続しないし、地域が活性化しないとそこで暮らす人々の生活が成り立っていかないということではないだろうか。これは、稼げる農業を実現することによって、日本の農業の抱える諸問題を解決していくという私の考えに通じるものがあると思う。

第5章 農業法人とJA

5-1 農業法人とは

農業法人は、一般に事業体のうち、農業経営を主目的とする法人格所有の事業体である。

平成28年度4月1日施行の改正農地法により、「農地所有的確法人」と呼称が変わり、農地取得の要件が緩和された。

法人化することによって、経営上と制度上の2つの面でメリットがある。農業法人といっても、他業種から参入してきたものや、集落営農や個人農家が法人化した者等、事業内容、規模様々なものがある。年々その数は増加しており、新規就農者の受け入れ先としても機能している。

成功するポイントとしては、会社経営同様しっかりとした経営方針があるかと良い作物をしっかりと育てる生産技術が欠かせないと私は考えている。

5−2 JA出資型農業法人とは

その中で私が注目したのは、JA出資型農業法人である。JA出資型農業法人は、農家の高齢化に伴い、農業が継続できない農家の農地が耕作放棄地とならない様にその農地を引き受け手として、農業を営んでいるものが多い。

その為、JA出資型農業法人は、前提として、「最後の担い手」として位置付けられてきた。

事業内容も土地利用型農業である稲作を7割のJA出資型農業法人が行っている。

全国の農業生産法人が4割弱であるから、JA出資型農業法人は、稲作等土地利用型農業、特に稲作を行う傾向が強いことがわかる。

本来は、高齢者のリタイアに伴う耕作地は、その地域の担い手のもとへうつり農業がおこなわれることが理想であるが、そういった担い手自身も高齢化してきており、受け皿がいないのが現状にある。

そこで農協が受け皿となる法人を設立し、主体的にかかわるケースが増えている。

またこれから農家の高齢リタイアが増えることから、より必要とされると考えることができる。

5−3 JA農業法人の優位性

ひとくくりにJA出資型法人といっても、出資割合、規模、目的等もさまざまである。

農業で大きな利益を上げることのできている大規模な農業法人には劣るが、一般の経営組織体よりは、売上を上げているものは多く、経営規模、売り上げ規模ともに大きな経営体である。

JAには、農地に関する情報が集まってきやすく、農地の利用に関する調整機能も発揮しやすい上に、JAという長年農家を支え、信頼と実績を上げていることは、土地の集約に関して、プラスに働くケースが多い。

そして、私は、JAが農業の生産に関わるというところに意義を感じる。

組織が肥大化し、本来ボトムアップであるべきところが、トップダウンの形になってしまっているとこが、JA改革が行われる大きな要因になっている。

その中で、地域農業に参加し、一担い手として、どのように利益を上げていくのか、各地域のJAが試行錯誤していくことが望ましいと考える。農業は画一的に行えるものではなく、その土地にあった営み方があるものだ。

そこで培ったものを従来のJAのネットワークに持ち寄り、高めあうことが理想であるはずだ。

その役を担うことができる存在が、これからのJA出資型農業法人になるのではないかと思う。

第6章 事例

6-1 JA宮崎中央の取り組み

JA宮崎中央の取り組み事例を挙げていきたい。JA宮崎中央は、

この法人の特徴は、JA宮崎中央のJA出資法人推進上の方針①モデルとなるJA出資法人の設立

②地域特性を生かしたJA出資法人による園芸生産団地の創設

に沿って作られていることにある。

育苗事業には、研修生の労働力を借り、そこで上げた利益を研修事業に用いて研修生を育てる好循環で持続的なシステムとなっている。

法人化を支援するだけでなくそれを束ねる、JAの青年部会のような法人に特化した組織を作った。

またここで培ったノウハウをもとに今までサービスが薄かった管内の法人支援、また第二第三の出資型法人の育成支援を図っている。

6-2 ジェイエイファームみやざき中央について

まず数多くあるJA出資型法人で、ジェイエイファーム宮崎中央は、90%以上がJA宮崎中央の出資であり、現存する部門を切り離す形で作られたJA色の強いJA出資型法人である。

このJA出資型農業法人の取り組みの特徴は、地域農業の担い手になりつつ、新たな担い手を育成しているところにある。

実績として新規就農研修生の受け入れは、平成18年〜28年まで合計99名受け入れ、うち90人が就農し、うち88人がこの地域に就農している。

作物の品目は主にミニトマトなど施設園芸中心で比較的習得しやすく、独立後に利益を上げやすい作物を教えている。また必要な経営に関する知識も研修内容に含まれている。

研修後は、離農やリタイアに伴う遊休農地等を活用し、就農できるJAと密な関係であることで、研修生が組合員、組合員組織を通して、地域のネットワークに溶け込むことができる。

また、遊休施設の活用が離農者にとっても、新規就農者にとっても、JAにとっても利益をもたらしている。さらに大規模産地の形成による地域農業の発展につながっている。一定以上の収量が見込めることは、農作物のブランド化、特に産地を形成するにあたり重要な点である。

これらの取り組みは、農業法人で地域農業の担い手を育てると同時に、地域にある他の農業法人へのサポートノウハウを培い、地域農業のモデルとしての役割を担っているといえると考える。

第7章 事例についての考察

ここで、上記の事例のようにJA出資型法人のような働きを多くの地域で行えるのか、宮崎県の農業事情を分析することで考察していきたい。

7-1 宮崎県の農業について

宮崎県は、温暖な気候や豊かな大地、平地から山間地に至る変化にとんだ地形や標高差など優れた地形を生かし、早期水稲や畜産、施設園芸などを生かした農業を展開している。宮崎県の農業産出額は、3562億円で全国5位となっている。特に畜産に強みを持っており、ブロイラーは1位で、全国シェアも20%をこえ、豚や肉牛に関しても全国で上位につけている。また、キュウリやピーマン、マンゴーといった品目にも強みを持っている。県内においての農業の位置づけも高く、総生産及び従事者も全国平均を大きく上回っている。

7-2 宮崎県における農業構造の現状

宮崎県の担い手については、全国と同様に農家戸数及び農業就業人口の減少が進んでおり、この流れは、本格的な人口減社会を迎え、より加速していくことが予想される。

また、有力な担い手農家も平成17年以降65歳以上の割合が50%を超え、優良農地の利用・保全、さらには、農村の生活活動にも支障をきたすことが懸念されている。

このように少子高齢化に伴う農家の高齢化と減少は、著しいうえに、宮崎県は、全国より5年も早く高齢化が進行しており、とりわけ農村地域においてその色は強く出ている状況である。

新規就農者は、毎年300人前後で推移しており、一定数いるものの、産地の核となる認定農業者数が平成21年をピークに緩やかに減少しており、中核を担う認定農業者の確保に追われている。また、新規就農者の半数は、農業法人に就農しており、近年増加傾向にある。

7-3 ジェイエイファーム宮崎中央の取り組み分析

以上のように、宮崎県は、日本においてトップレベルの農業県である。

しかし、稲作がメインであり、中でも条件が厳しく農村の抱える問題が深刻化してきた中山間地域のモデルケースとしては、宮崎県とジェイエイファーム宮崎中央とJA宮崎中央の取り組みは、収益性の高い畜産と園芸栽培が主力であることから、なりえないかもしれない。

だが、私は、この事例というのは、他の地域にも応用可能であると考える。

それは地域農業の問題に対してのアプローチである。

宮崎県の場合は、他の地域より5年も高齢化が進んでいる。さらに日本の農業の問題でもある、農家の高齢化、地域の担い手農家不足の危惧、後継者不足、高齢農家のリタイアに伴う耕作放棄地の増加という問題に直面していた。さらに取り巻く環境としては、法律や県の推進策もあり、他業種からの参入や農家の法人化等含め、農業法人は年々増え続けていた。

そこにアプローチしたのが、JA宮崎中央であり、その出資法人であるジェイエイファーム宮崎中央である。現状において、ジェイエイファーム宮崎中央の取り組みは、先進的な取り組み事例となっており、担い手農家は減少に転じているが、担い手農家となりうる若者がこの地域に根付き、農業を取り組み始めているのと同時に、大きな産地形成の旗振り役となれる存在に成長している。

また、農業法人を運営するノウハウ、サポートするノウハウがたまってきており、JA自体のサービス向上にもつながっている。

このように、地域農業の問題に向き合い、そこに一手を投じることと、その地域のリーダー的役割をJAが担っていくことは、どの地域においても行うことのできるものではないかと思われる。そして、その旗振り役として同じくその地域で担い手として農業を行うタイプであるJA出資型農業法人というのは、一つの大きな手段である。

第8章 これからの農業の展望

8-1 スマート農業

農林水産省は、農業における技術革新の大きな柱としてロボット技術やICTといった先端技術を活用した「スマート農業」の実現に取り組んでいる。研究開発の成果がこれからどんどん生産現場に広がることが期待される。

出典:農畜産業振興機構「スマート農業の実現に向けた取り組みの現状と今後の展望」

8-2 企業参入

法律の後押しもあり企業の農業参入は盛んにおこなわれており、企業経営ノウハウや資金力を農業経営に生かすことができる。新たな農業の担い手として期待できる。 イオンやJR九州、イトーヨーカドーなどが参入してきている。

8-3 農林漁業成長産業化ファンド

農林漁業成長化ファンドは、平成25年に開業した、農林漁業者が主体となって新たな事業分野を開拓する活動に対し、農林漁業成長産業化ファンドを通し、出融資や経営支援を行うものだ。主に6次産業化法の認定事業者に出資している。資金使途の自由度が高いのが魅力だ。

8-4 8章まとめ