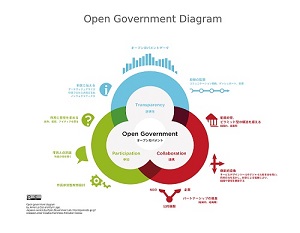

図1: 出典:Open Government Lab

近年、スマートフォンの普及などにより、インターネットがかつてないほどに身近な存在となっている。私は以前から情報技術に関心があり、情報技術を行政に活かすことはできないかと調べる中で出会ったのが「オープンガバメント」という考え方である。

普段の生活のなかで、行政の存在を意識する機会はあまり多くはないだろう。また、「行政サービス」と聞いてイメージするのも、お役所仕事のようなイメージかもしれない。しかしながら、情報技術を活用したオープンガバメントを推進し、市民に寄り添ったサービスを提供することで、このような固いイメージを変え、より身近で、市民の声を反映させた行政サービスを実現することができるのではないか、と考え、オープンガバメントを研究しようと思った。

オープンガバメントとは、文字通り「開かれた政府」を意味する言葉で、これは「透明性」「参加」「連携(協働)」の3つをキーワードに、政府を国民に開かれたものにしていく取り組みのことである。

この概念は、「Web2.0」という概念の提唱者でもあるティム・オライリーによって提唱された。この「Web2.0」という言葉は、Web上での情報発信が相互的になった、プラットフォームとしてのWebへの変化を表すものであり、オープンガバメントはそれになぞらえてGovernment2.0とも呼ばれている。これは、従来の、税を納めるとサービスが返ってくる「自動販売機」型から、参加者同士が自由に活動し、より良いものを生み出す「場(プラットフォーム)」を提供する形へと、政府のあり方を変えて行こうとする考え方である。

オープンガバメントを実現することは、行政にも市民にもメリットがある。例えば、市民の「参加」によって、利用者の視点により近づくことができる、プロセスやデータを公開し「透明性」を保つことによって、行政・市民の相互理解が深まる、市民との「協働」によって迅速な対応ができる、効率化やコストの削減が期待できる等である。

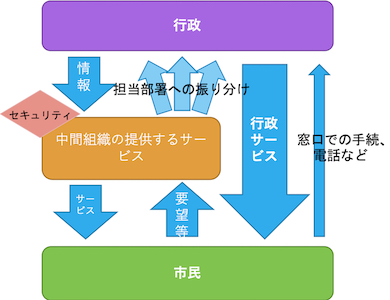

オライリー氏は、地方自治体がプラットフォームを制定しガバナンスを実行するスキームを提示している。これは、

まず、海外でのオープンガバメントの取り組みを紹介する。

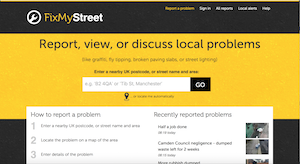

オープンガバメントへの取り組みとして世界的に注目されているものの一つとして、「FixMyStreet」がある。これは、英国のmySocietyが開発したアプリケーションであり、「道路上の問題を地図に表示し、それらの修繕を担当する議会に報告する("Mapping and reporting street problems to the councils responsible for fixing them")」ものである。(「FixMyStreet」より引用、筆者訳、2018/1/26閲覧)

また、FixMyStreetのソフトウェアは公開されており、他の団体でもこれを利用してサービスが導入できるようになっている。導入ページでは手順等も詳細に説明されており、2018年1月時点で世界14ヶ国でこの同様のソフトウェアを利用したサービスが展開されている。

次に、米国での取り組みを紹介する。

米国は、オープンガバメントの推進に積極的に取り組んでいる国の一つである。バラク・オバマ前大統領は、就任直後の2009年1月に「透明性とオープンガバメントに関する覚書」を公表し、透明でオープンな政府になるよう各政府機関に要請した。これに基づき、政府では「透明性(Transparency)」「参加(Participation)」「連携(Collaboration)」の三つを柱とした様々な取り組みを行っている。

「透明性」を高める為に、2009年から米国連邦調達局(The General Services Administration:GSA)はData.govというポータルサイトを開設し、政府や各都市が保有する様々なデータを公開している。Data.govのオープンガバメントについてのページ(Open Government - Data.gov.2017/2/5閲覧)では、データを公開することによって、市民の政治への参加を促し、経済発展の機会を生み出し、民間や公共の両方においての意思決定に関わる情報を提供する、と記載されている。また、政府が制定する規則や法規について、意見や提言を投稿できるRegulations.govというサイトを設置したり、民間と連携し、開発途上国でのモバイル技術の利用方向に関するアイデアを募集し、助成を行うDevelopment 2.0 Challengeという取り組みも行われた。

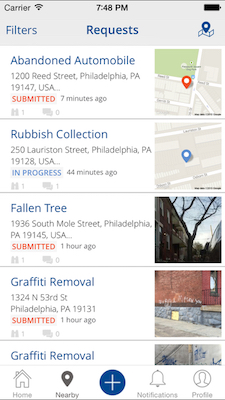

オープンガバメントへの取り組みは、地域レベルでも行われている。「Philly 311」は、フィラデルフィア市で導入されているアプリケーションである。これは、市が無料で提供しているアプリケーションで、市民が落書きや放置されたゴミ、道路の破損など緊急性の低い問題を報告するためのもの(non emergency contact center)である。使い方はとてもシンプルで、「問題の現場の写真を撮ってアップロードする」だけで、写真とGPSによる位置情報がリンクして地図上に表示され、行政は投稿された情報を元に効率的に問題の対処に当たることができる。細かい情報の入力が必要なく、電話での行政相談よりも気軽であり、また、他人の投稿内容や作業の対応状況がアプリ上で確認できるので、市民の安心感や、行政への信頼が高まる効果もある。

このアプリケーションは2008年に初めて導入され、2014年の大きなアップデートを経て、現在も活発に利用されている。また、2012年のハリケーンの際に、多くの市民が情報提供を行ったことで、効率的に復旧作業を行うことができたという実績がある。 このような地域密着・市民参加型のアプリケーションは他の市でも導入されており、「Pulse Point Respond」という、心臓発作を起こした人がいるという情報を近くの市民に発信することで、救命活動に協力してもらうアプリケーションや、ジョージア州ジョンズクリークの警察による、事件や事故の情報や行方不明者情報を提供する「JCPD4Me」というアプリケーション等がある。

日本では、現在様々な省庁がオープンガバメントに関わる施策に関わっている。

政府は、2013年から高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)を設置しており、各省庁などと連携して電子政府に関わる政策や、マイナンバーを利用した「マイナポータル」の導入などを進めている。また、総務省などにおいては、電子政府(eガバメント)に関する取り組みを行なっており、経済産業省では「オープンガバメント」の推進に取り組んでいる。

経済産業省では、G8の「オープンデータ憲章」や、平成25年6月14日に閣議決定した「世界最先端IT国家創造宣言」に基づき、経済産業省が保有するデータをオープンデータとして公開していく「OPEN METIプロジェクト」に取り組み、データカタログサイトである「Open DATA METI」を運営していた。また、平成26年度電子経済産業省構築事業 (オープンガバメントに係るプラットフォームの在り方に関する調査研究)の一環として、2010年7月に開設した「オープンガバメントラボ」を2015年2月にリニューアルし、オープンガバメントに関する研究や実践的な取り組みを行っている。

オープンガバメントに重要な要素である「透明性」に関しては、平成28年12月14日に公布・施行された「官民データ活用推進基本法」(官民データ法)を元に、取り組みが行われている。

「官民データ法」は、「国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与すること」を目的としており、「国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等」について規定している。(「オープンデータ基本指針」より)

「官民データ法」が制定された背景には、東日本大震災の存在がある。震災当時の新聞記事を振り返ると、「危機管理」「情報公開」がキーワードになっていたことが伺える。

また、震災関連情報の提供に関し、情報の加工が容易なファイル形式による情報提供について協力依頼が行われたほか、事業者が保有する道路の通行情報などが公開・活用された。しかしながら、このことは同時に、災害時の情報公開・管理体制の不足が表面化することとなった。

平成29年に公開された「オープンデータ基本指針」では、東日本大震災以降の、政府のオープンデータに対する認識の移り変わりが示されている。

それによると、震災翌年である平成24年に発表された「電子行政オープンデータ戦略」では、公共データを「国民共有の財産」と位置付けている。

そして、平成27年の「新たなオープンデータの展開に向けて」、平成28年の「オープンデータ2.0」では、データの公開を中心とした取組から、活用を前提とした「課題解決型のオープンデータの推進」への転換を示しており、平成28年の「官民データ活用推進基本法」では、官民データ活用の推進により国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現への寄与を目的として定めているほか、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等についても規定している。

ここで示されているように、政府の認識も、データの「公開」から「活用」へと移り変わっていることが分かる。

オープンガバメントに関連する組織として代表的なものに、「オープンガバメント推進協議会」と「一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構(VLED)」が挙げられる。

まず、一つ目の「オープンガバメント推進協議会」は、平成27年4月に設立された団体であり、武雄市・千葉市・奈良市・福岡市など12の一般会員(地方公共団体)と、日本アイ・ビー・エム株式会社など4つの特別会員(企業・団体)からなる団体である。現在は千葉市が事務局を担当し、千葉市長(熊谷俊人氏、2017年7月現在)が会長を務めている。

これは、平成25年4月に設立された「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会」を前身とし、マイナンバー制度の利活用の推進を新たに行うにあたり名称を変更したものである。

オープンガバメント推進協議会は、「ICTの進展と国や産業経済界の動向を踏まえ、企業・大学・行政が連携し、『マイナンバー制度の利活用の推進』や『ビッグデータ・オープンデータの具体的活用策の検討及び活用推進』に資する取組みを行い、『行政の効率性及び透明性の向上』、『市民サービスの向上及び市民主体のまちづくりの促進』、『産業の発展』に寄与し、市民・市内事業者にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現に資することを目的に活動している団体」である(千葉市ホームページ「オープンガバメント推進協議会の取り組み」より引用。2017/2/6閲覧)。オープンガバメント推進協議会では、平成26年度ビッグデータ・オープンデータの活用アイデア・アプリケーションコンテストで最優秀賞を受賞したアイデアの実現や、シンポジウムの開催、アーバンデータチャレンジへの参画などの活動を行っている。

アーバンデータチャレンジ(UDC)とは、一般社団法人社会基盤流通推進協議会が主催する、「地域課題の解決を目的に、地方自治体を中心とする公共データを活用した年間のイベント開催を伴う一般参加型コンテスト」である(「アーバンデータチャレンジ2016」より引用。2017/2/6閲覧)。UDCは、UDCが設定する「地域課題」の解決に効果的なツール・アイデア・データセットをコンテスト形式で募集するイベントであり、2016年度は30の地域拠点が参加している。2015年度のUDCでは、滋賀県大津市の「大津祭曳山ストーリーテラー」が、オープンガバメント推進協議会賞 金賞を受賞し、実際にアプリケーションが配信されている。

次に、二つ目の「一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構(VLED)」は、2012年7月に設立されたオープンデータ流通推進コンソーシアムを前身とした団体である。

VLEDは、産官学が共同でオープンデータ流通環境の実現に向けた環境整備を推進することを目的として、比較的自由度の高い運営が可能な一般社団法人の形態を前提に設立され、オープンデータの利用ルールや技術に関する検討、及び普及・啓発活動を行なっている。

上記の組織は、枠組みを構築するといった側面が強く、実行団体としての役割は薄い。

続いて、日本でのオープンガバメントの導入事例として、千葉市の例を取り上げていきたい。

千葉市は、オープンガバメントに積極的に取り組んでいる都市の一つであるが、これは現在の市長である熊谷俊人氏の働きかけがきっかけとなっている。熊谷俊人氏は、2009年に千葉市長に就任し、当時最年少の市長として話題になった人物である。熊谷氏が就任に至った経緯として、千葉市の前市長である鶴岡啓一氏が公共工事をめぐる収賄の容疑で逮捕され、市民の間で官僚政治や市政への不信感が高まっていたことがきっかけとして挙げられる。また、当時の千葉市は市債残高が政令市ワースト一位を記録していたため、市政の大幅な転換が求められていた。そのような背景の中で、早稲田大学政治経済学部出身であり、卒業後はNTTコミュニケーションズに入社した経歴をもち、クリーンな政治やオープンな政策を打ち出していた民間出身で若手の熊谷俊人氏が市長に就任したのである。

熊谷氏は、Twitterを活発に活用しており、2018年1月時点で、約14万人のフォロワーがいる。Twitterでは政策や市のイベントに関する情報を提供したり、市民からの質問/要望/クレームへの返答、市民へのアンケートを兼ねた質問などを投稿している。また、Twitterを通した対話会なども行なっており、市民へと開かれた市政づくりへと取り組んでいる。

熊谷氏は、2期目(2013〜)のマニフェストでガバメント2.0について言及しており、それに伴って千葉市では様々な政策が進められてきた。そして、先に述べたオープンガバメント推進協議会の前身である「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会」は、熊谷氏の2期目と同年の2013年に設立され、市長が会長を務めている。このことから、熊谷俊人氏が中心となってこれらの活動を進めていることが考えられる。

千葉市では、オープンガバメントに関連した取り組みとして、「ちばDataポータル」というサイトを設立し様々なデータセットの公開をしたり、千葉市や、千葉市のオープンデータを活用して製作されたアプリケーションを紹介したりするなどの活動を行っている。それらの具体的な取り組みの中で特徴的なのが、「ちばレポ」というサービスである。

「ちばレポ」は、千葉市が運用しているWebサービス/アプリケーションで、誰でも無料で利用できる。このサービスは、FixMyStreetやPhilly 311に近いサービスであり、市民が壊れた道路や道端のごみなどの問題の写真を撮ってアップロードすると、行政やボランティアが対応し、対応状況が目に見える形で表示されるというものになっている。

「ちばレポ」は、2014年9月から運用されており、現行のシステムは「Salesforce.com」と「株式会社 千葉システムコンサルタント」によって共同で受注され、提供されている。しかし、運用に至るまでの実証実験は、日本マイクロソフト株式会社との協働で行われた。ちばレポ実証実験の際は、千葉市はマイクロソフト社から「スマートフォンアプリ(iOS 版、Android 版)」「WEB サイト」「Dynamics CRM Online」及びクラウド環境(Windows Azure)等の提供を受けている(千葉市 市民局 道路行政セミナー資料より)。

この背景として、マイクロソフト社では、公共機関への技術提供やイノベーション支援を行う「Microsoft City Next」という取り組みを行なっていることがある。この取り組みは日本のみならず世界で行われている取り組みの一環であり、日本では、「社会インフラ・建設」「教育」「行政・住民サービス」など10分野を展開し、省庁を含めた日本全国の公共団体・教育団体などに、製品やサービスなどを提供している。ただし、「ちばレポ」実証実験に関してはCity Nextの導入事例として掲載されておらず、現行のサービスの提供元がマイクロソフト社ではないことから、現在の「ちばレポ」はCity Nextの取り組みとは関連が薄いものと考えられる。

「ちばレポ」が導入された背景としては、先に述べたように、深刻な状況に陥っていた財政の再建を目的としていたことが考えられるだろう。

千葉市では、2018年1月現在、次世代ちばレポとして「My City Report」の開発に取り組んでいる。

千葉市と東京大学生産技術研究所・関本研究室では、2015年9月から協力して「ちばレポデータの分析とその有効活用に関する共同研究」を実施しており、2017年1月から「次世代ちばレポ“MyCityReport”実証実験」を行なっている。さらに、同年9月からは、千葉市の他に室蘭市、足立区、墨田区、沼津市を加えた5都市において、市民も参加しての実証実験が行われている。

この実証実験は、「『ちばレポ』をベースにしつつもさらに機械学習、IoTや最適資源配分等の機能を組み込んだオープンソースベースの次世代型の市民協働プラットフォームを開発し、全国の地方自治体に展開を目指す“MyCityReport”の開発・実証を、自治体の関係部署や住民の参画により行っていく」(千葉市 市民局「現場の知、市民の知を有機的に組み込んだ次世代型市民協働プラットフォームの開発 」より引用。2018/1/26閲覧)ものである。

My City Report実現に向けた取り組みには、Georepublic Japanという会社の協力がある。Georepublicは、位置情報を活用したサービスを提供している会社である。Georepublicでは、「知らせて.jp」という「自治体の透明性向上に寄与し、市民から自治体へ課題を手軽にレポートしてその進捗を管理できるツール」(Georepublic「知らせて.jp」より引用。2017/8/1閲覧)を提供している。これは、「ちばレポ」と類似した機能を持っており、写真付きで「課題をレポート」し、担当者が「フィードバック」を行い、課題に対応するまでの「進捗を記録」することができるプラットフォームである。

このように、現在では行政・民間の双方においてオープンガバメントを支援する施策が行われており、他都市においても導入へのハードルは低くなっていると言える。

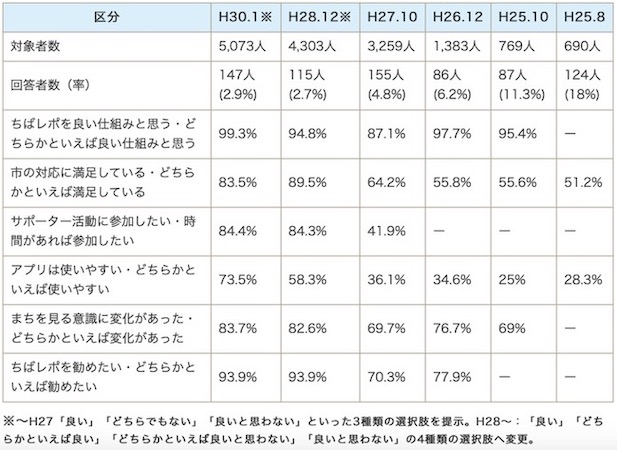

千葉市では、毎年「ちばレポ」に関するアンケートを行なっており、本格運用から3ヶ月後の2014年12月には、参加登録者向けに「ちばレポ第1回アンケート」を実施した。これは、「ちばレポ」の機能やしくみについての意見を募集するアンケートで、千葉市電子申請システムを利用して行われた。アンケートの対象者はちばレポ レポーター登録市民とされ、対象者数は1,383人、うち回答者数は86人(回答率6.2%)となった。(千葉市「ちばレポ第1回アンケート」より。2018/1/31閲覧)

これは、本格運用から間もない時期に行われたアンケートであるため、ちばレポ自体の利用者数も少なく、回答者数も非常に少ないものであるが、アンケートの結果について見ていきたい。

アンケートの結果、「レポートをしたことがある」という人は60.5%(52人)であり、そのうちアプリ利用者の44.2%(23人)、Webブラウザ利用者の34.6%(18人)が「使いやすい」と回答していた。また、Webブラウザを「使っていない」と回答した人が32.7%(17人)であり、アプリからの利用者が比較的多いことが伺える。

また、「使いにくい」(19.2%、10人)と回答した理由には、「アプリの動きが遅い」が56.3%(9人)と半数以上を占め、次いで「操作が分かりにくい」「入力項目が多すぎる」が共に12.5%(2人)と続いた。また、「操作が難しい」と回答した人は0人であった。「レポートをしたことがある」と回答した利用者のうち、55.8%(29人)は対応状況に満足している。しかし、「どちらでもない」「不満」と回答した理由として、対応のスピードが遅かったり、フォローアップが行われていなかったりといった不満が多く、また、「こちらの要望と対応する側の見解が違うので話にならない」(千葉市「ちばレポ第1回アンケート結果報告」より引用。2018/1/31閲覧)といった厳しい意見も見られた。

その他の質問に関しては、

好意的な意見が寄せられる一方で、アンケートには、「きちんと市民の声を理解してくれない」「都合の悪いレポは、すぐ非公開にする。対応が遅い」「ちばレポのレポートに頼らず定期的にパトロールしているのか」「意見だけ聞いて対応出来ないなら単なるガス抜きにすぎない」(いずれも千葉市「ちばレポ第1回アンケート結果報告」より引用。2018/1/31閲覧)といった否定的な意見も寄せられている。これらの意見から伺えることは、透明性を高めることで、却って対応の不透明さや認識のギャップがが浮き彫りになってしまい、それによって行政への不信感を与えてしまう可能性があるということである。

以上のアンケート結果から、

このアンケートの後、毎年アンケートが行われているが、図6から分かるように、サービスの満足度は年々上昇しており、平成30年1月時点では、各項目とも過去最高の満足度を記録している。

アンケートの結果を見てみると、初期においては対応への不満の多くは「対応が遅い」といったものだったが、年を追うごとにそれらの意見は少なくなっており、アンケート結果を活かした対応が行われていることがうかがえる。

一方で、警察の管轄である案件に関して「進捗が分からない」という意見が増えており、他機関との連携が課題として浮き彫りになっている。

「平成29年度ちばレポアンケート結果」(2019/1/29閲覧)には「コストもきちんと考えられた対応に感動した」という意見が寄せられており、「ちばレポ」によって市のコストが削減されることが税金の無駄遣いを減らすことに繋がっているという認識が利用者にも伝わっていることが伺える。

これらのアンケート結果で注目すべき点は、ちばレポの利用によって「まちを見る意識に変化があった・どちらかといえば変化があった」と回答している人の割合が増加しており、平成30年度には約8割に上っている点である。

これは、「ちばレポ」によって、市民の間に市政に関する関心が生まれたことを示しており、今後の市政やボランティアなどの市民参加型の活動に参加する人材を増やすことに繋がる。

「2.オープンガバメント(Gov2.0)とは」で述べたように、オライリー氏は、オープンガバメントを実行するスキームの存在を提唱している。そして、ここまで紹介した事例をそれらに当てはめると、

ここまで見てきたように、オープンガバメントへの取り組みは行政・民間共に行われており、千葉市など一部の都市以外でも導入の壁は低くなっている。しかし、実際に導入するに当たっては、行政側の対応能力と市民のニーズのギャップや、データの収集・公開の仕方、市民参加をどう促すかなど、克服すべき課題は多い。

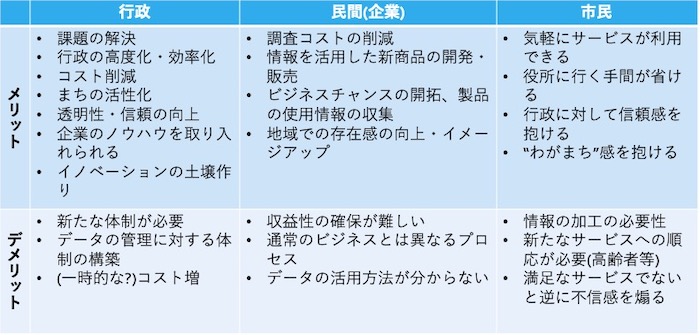

上の図7は、これまでの議論を踏まえ、オープンデータや協働のメリット・デメリットを、筆者がまとめたものである。

(参考:「オープンデータ基本指針」「SUSTAINABLE BLANDS JAPAN「自治体と企業が相次ぎ包括連携協定、課題解決目指す(上)」「日本総研「オピニオン 『包括連携協定』を題材に、公民連携を考える」)

この図から、オープンデータには大きなメリットがある一方で、導入に踏み切れないデメリットがあることが伺える。

そこで、政策提言を行うにあたり、中間組織の利用を検討したい。

上図におけるデメリットの中で、中間組織を活用することで解消できるものは、

これらのデメリットを解消する手段として、米国のベンチャー企業が行なっている取り組みを紹介したい。

VLEDが提供している「オープンデータ利活用ビジネス事例集」では、OpenGovを以下のように紹介している。

「OpenGov は、地方自治体の予算や支出など地方自治体の財務データをビジュアライズするWebサービスであり、2012年カリフォルニアで創業したベンチャー企業が開発した。 OpenGovでは予算や支出のデータを、ファンド、部門、費用種別などによってフィルタリングしたり、特定の項目を選択してさらに詳細な項目にドリルダウンして分析することができる。予算や支出の時系列の変化もグラフで簡単に把握することが可能である。

OpenGovは予算や支出という市民にとって関心の高いデータを、専門的な知識を必要とせず、一般の市民が極めて容易に調べることを可能とした。市民だけではなく、地方自治体の職員にとってもOpenGovは有効である。自部門の予算・支出の状況を把握できるのはもちろんのこと、他部門の予算・支出と簡単に比較することができる。従来は、膨大で難解な数字の山から自治体全体の傾向を把握しなければならなかったが、この作業がOpenGovによって大幅に効率化された。

OpenGovを利用することによって、連邦・地方を問わず政府の業務は効率化される。市民と政府職員が同じデータを同じツールで見ることで透明性は格段に向上し、市民と政府間の信頼関係が強まり、行政への市民参画を促す効果もある。」

(VLED「オープンデータ利活用ビジネス事例集(2016.06.22)」より引用。2018/12/29閲覧)

このサービスで画期的な点として、機械判読が容易なCSV、Excel以外のフォーマットのデータも受け付けていることが挙げられる。これによって自治体で形式を整える負担を減らすことができるほか、上記形式で提出すればデータの作成期間が短縮されるため、自治体に対して上記形式でのデータ作成を促す効果があると考えられる。

また、OpenGovの年間利用料は、地方自治体の予算書のコピー代を参考にして決定されているため、費用削減効果を効果的に訴えることができる。

OpenGovの事例は、先に述べた五つのデメリットに当てはめると、データ形式を問わないことで、「体制の構築」「情報の加工」の負担を減らし、サービスが「データ管理」「データの活用」を担うことで、「新たな体制の構築」を促している画期的な事例だと言える。

また、国内で自治体が取り組んでいる事例として、大阪府の例を紹介したい。

大阪府では、企業と自治体が連携して社会課題の解決に取り組む「包括連携協定」を積極的に推進しており、その一環として、2015年4月から民間企業に対応する専任部署「公民戦略連携デスク」を設置している。ワンストップの窓口を作ったことで、企業の自治体に対する提案がしやすくなり、16年には250社との面談を実現させている。

窓口を集約させることで、府としても府内部署への調整がスムーズになり、協定締結までの時間も短縮することが可能になった。

これは、中間組織による事例ではないが、窓口を集約することによって手続きを短縮し、それによって得られるメリットを示した事例であると言える。

(出典:「SUSTAINABLE BLANDS JAPAN「自治体と企業が相次ぎ包括連携協定、課題解決目指す(上)」)

以上の議論を踏まえて、私は、上図8のような中間組織が主体となって運営するサービスを実現したいと考えている。

そこでまず、参考となる既存の三つのサービスを紹介したい。

まず一つ目が、「マイナポータル」である。4.1でも紹介したが、これはマイナンバーカードを利用してログインすることで行政機関等からのお知らせを受け取ったり、行政機関等が保有する個人情報を確認したりなど、様々な申請を行うことができるサービスである。「マイナポータル」は内閣府が主体となって運営を行なっており、2017年11月より本格運用が開始されている。

「マイナポータル」は、政府の透明性を高め、行政や民間が連携することで便利なサービスを提供する画期的なものであるが、利用できる人が限られていることが問題として挙げられる。

2019年1月現在、ログインにはマイナンバーカード(通知カードでは不可)に加え、ICカードリーダライタかAndroid端末が必要であり、PCからの利用には専用のソフトウェアのインストールが必須である。また、iPhoneの対応時期は未定となっており、すべての国民が使えるとは言い難い状況である。

このことは、全国的で大規模なサービスであることや、マイナンバーという極めて重要な個人情報を利用したサービスであることから、セキュリティ面での要因が大きいと考えられる。

しかしながら、マイナンバーを活用して情報開示をしたり、様々な手続きの窓口を集約化することは、オープンガバメントへの大きな役割を果たしていると言えるだろう。

二つ目は、「ほじょナビ」である。

「ほじょナビ」は、「一般社団法人 みんなで作る良い行政サービス協会」(2017年8月1日設立)が運営するWebサービス/アプリケーションで、性別、生年月日、家族形態、居住地区などを入力すると、届出によって利用できる行政サービスや制度が表示されるサービスである。

スマートフォン向けアプリでは「通知」機能でお得な情報を教えてくれるなど、利便性の高いサービスであるが、東京23区のみでしか利用できない。

また、“お得な”サービスを教えてくれるが、年金など一般的な届出に関する情報は提供されていない。

公式サイトには、

「本サービス(以下、ほじょナビ)は、ほじょナビが独自に収集した情報を掲載をしており、各自治体・国等は運営・情報においてなんら関与しておりません。」「信頼できると判断した各種情報を基に作成しておりますが、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。」「制度の利用・検討をされる場合は、必ず各自治体・国等のホームページを参照ください。」(「ほじょナビ」より引用。2019/1/18閲覧)との記述があり、このサービスが公的なものではないことを示している。

「ほじょナビ」は、対象が東京23区に限られていることや、"非公式"であることが難点として挙げられるものの、検索の容易さや、利用者の属性に合わせた情報の提供など、市民に大きなメリットをもたらす画期的なサービスである。

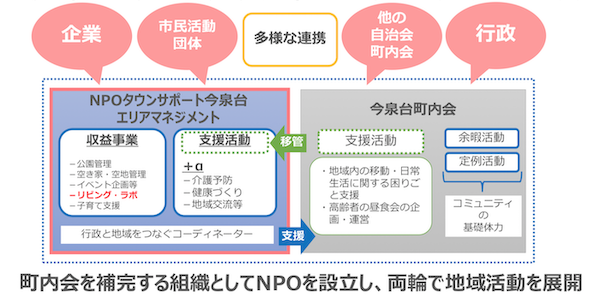

三つ目は、「鎌倉リビングラボ」である。

リビングラボ(Living Lab)は、2000年頃から北欧を中心に広がった取り組みであり、企業や自治体と市民が協力し、新しいサービスや製品の開発・検証に生活者の視点を活かす(共創)取り組みである。近年は日本での関心も高まっており、導入する自治体や企業が増えている。

そのうちの一つである「鎌倉リビングラボ」は、鎌倉市で2017年頃から行われている取り組みである。

地域の高い高齢化率を強みとして活かし、企業に対して高齢化社会に向けての商品開発のフィールドとして提供している。「鎌倉リビングラボ」は、住民にとっては社会との繋がりを実感する場、企業にとっては高齢者のニーズを発見する効果的な場となっている。(「鎌倉市事例紹介資料」より。2019/1/29閲覧)

鎌倉リビングラボで特徴的な点は、参加者には大学や企業から謝礼が支払われ、NPOにも大学から事業委託費が支払われていることだ。

これにより、NPO活動メンバーの呼び込みや運営資金の確保という効果に加え、参加者にとっては仕事だという意識が生まれ、NPOにはコミュニティービジネスの自負が生まれている。(「4者の知恵で課題を解決 住民・企業・大学・自治体『鎌倉リビングラボ』」『朝日新聞』より)

「鎌倉市事例紹介資料」では、取り組みに関して「行政・企業等との連携が重要であるが、自立した持続可能な活動にするために最も必要なのはノウハウの継承と資金」であるとしており、資金を循環させることによって継続的な運営と連携が実現されている。

しかし、それぞれのサービスにはデメリットや改善点もあり、自治体や民間企業にとって、導入等への障壁となっている。

また、千葉市の事例では、それまでの千葉市を取り巻いていた状況や、熊谷市長のような強力なアクティビストの存在が成功の大きな一因であるが、自治体にオープンガバメントに関心のある議員・職員がいたとしても、千葉市のように強力なアクティビストが存在するとは限らず、また、小規模な取り組みが各地で分散する要因にもなる。そこで、強力なアクティビストの存在の有無や予算等に関わりなく、より多くの自治体で導入できるしくみが必要である。

そこで、図8で示したように、サービスの運用に中間組織を活用することを政策として提言したい。

先に述べたように、導入・運用に伴うコスト・デメリットのうち、中間組織を活用することで解消できるものは、

まず、「新たな体制の構築」「協働の特殊なプロセス」の解消のために、一元化した窓口の役割を中間組織が果たす。これによって、行政側の導入に伴う負担を軽減することができる。

次に、「データの活用方法」に関しては、内部からの発案だけではなく、オライリー氏の提唱するスキームに則り、アイデアソンやハッカソンなどのコンテストを通して、一般から募集する。

これらのコンテストに関しては、すでに多くの自治体や企業などの団体が主催しているので、今回の提言には含まない。

「情報の加工」に関しては、OpenGovの事例のように、まずオープンデータを補助するサービスを導入することで、それに対応する形で徐々に移行していくことを目標とする。

「データの管理」に関して、当初はマイナンバーを利用することを想定していたが、「マイナポータル」の事例から、技術的にも難しいことがわかった。

そこで、利用者が登録するのは居住地や属性など、個人を特定しない範囲のものに限定し、管理すべきデータ(個人情報)を少なくすることでセキュリティと利用の手軽さを両立する。

個人を特定する情報を必要とするサービスとしては、納税や各種手続きが考えられるが、それらに関しては今後マイナポータルがカバーすべき分野であるため、提言には含まない。

中間組織の運用には当然資金が必要であるが、OpenGovの事例では、実際に削減されるコストをもとに利用料が設定されており、「鎌倉リビングラボ」の事例では、企業や大学から資金が提供されていた。 そこで、導入初期においては企業や大学等からの資金・技術援助を受けて運営をし、ロールモデルを作り、その後に全国の自治体にその実績をアピールし、導入に繋げたい。OpenGovの事例で示されていたように、具体的な金額のメリットを提示することは、導入にあたっての大きなインセンティブになるだろう。

以上に述べたように、オープンガバメントの実現は容易ではないが、中間組織は、オープンガバメントを導入する上で様々なデメリットを解消するのに効果的である。 当然のことながら、将来的なオープンガバメントの実現に向けては、国や自治体の改革が不可欠である。しかし、この中間組織を活用したサービス導入のしくみがその改革の一助となると考え、これを提言としたい。