本研究では、私が住まう埼玉県の有数の観光都市・川越市における、新たな観光振興策モデルの政策提言を行う。

観光を通じた地域振興に興味を持っていた私は、各地の住民向けアンケートに目を通したが、「観光地化におけるトラブルの不安」が数多くの都市で列挙されていた。観光への投資が流行する一方で、既存の観光都市においては、交通環境の悪化や騒音問題・ごみ問題等のいわゆる観光公害と称される諸問題。様々なアクターが観光の発展をいくら目指そうとも、これらの解決無くしては住民との溝が深まる一方なのではないか、という懸念を持つようになった。

そこで身近な観光地でありながら、観光客の中心市街地への一極集中が結果的に観光客・住民共に問題視されるようになった川越を舞台とし、一つの観光モデルを提案する。 2018年12月1日現在、川越市は埼玉県南西部に位置する人口約35万人の都市であり、この人口規模はさいたま市の122万人、川口市の56万人に続き埼玉県内第3位である。市内をJR、東武東上線、西武新宿線が走り、埼玉県南西部の交通の要所でもある。現在注目を浴びている観光の側面を除いても、県内でも十二分な存在感を発揮している。

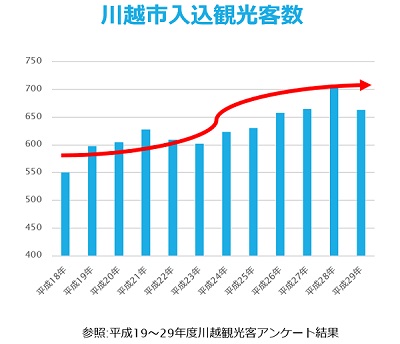

文化財の数では関東地方では神奈川県鎌倉市、栃木県日光市に次ぐ。埼玉県では唯一、歴史まちづくり法により国から2011年(平成23年)に「歴史都市」の認定を受けた。現在では年間約704万人ものの観光客が訪れ、賑わいを見せている。

川越は「小江戸」とも称されるが、これは江戸時代のような古風な町並みである、としたニュアンスのみを指す訳では無い。実際に川越には江戸文化が伝播し、幕府とも深い関係が築かれていたからこその「小江戸」なのである。観光都市・川越の観光施策を構築する際、現在の川越観光の人気の核である歴史的背景を踏まえたいため、まず江戸時代頃からの川越について述べていく。

川越市周辺は武蔵国中央に位置しているため、古来から軍事上の要であった。上杉氏や北条家の武蔵国支配の拠点となり、江戸時代以後も江戸の北の防衛拠点として機能した。「小江戸」の愛称が定着した川越には、川越藩と徳川幕府の強い結びつきを示すエピソードは複数ある。

まず1つ目は歴代藩主が幕府と深い関係性を築いていることだ。徳川家康の重臣・酒井重忠が川越初代藩主となった他、後に島原の乱を鎮圧した松平信綱や5代将軍・徳川綱吉と懇意であった柳沢吉保など名だたる幕府の重臣が藩主として統治した。その後、いったん川越藩は消滅するものの、家康の次男を祖とする越前松平家が川越藩主を受け継ぐこととなった。いずれも江戸の防衛の要を任されるのには相応しい面々が川越の地を治めた。

2つ目は、川越大師喜多院と徳川家の関係である。喜多院の始まりは古くは奈良時代まで遡り、伏見天皇の頃は関東天台宗の本山でもあったが、特に注目されるのは近世頃からである。家康と非常に懇意である天海僧正が第27世住職として入山し、川越藩主と共に喜多院の再興に努めた。1638年(寛永15年)に川越を襲った大火(川越大火)で喜多院も被害に見舞われたものの、3代将軍・徳川家光によって江戸城紅葉山の御殿が移築され再建された。川越喜多院といえば家光の乳母・春日局との関係が指摘されることも多いが、これは移転された御殿の一部に「春日局化粧の間」や「家光誕生の間」が含まれているからである。現在の皇居では、江戸城の建築物としては門や櫓を残すのみではある。しかし、喜多院では今もなお当時の江戸を偲ばせる遺構を保存しているのである。

3つ目は、江戸と川越を結ぶ川越街道と新河岸川舟運の存在だ。川越街道は中山道の脇往還として、藩主として例に挙げた松平信綱が整備した。また時同じくした頃、松平信綱は荒川の支線である新河岸川を改修し、江戸と川越を結ぶ新河岸川舟運を開き、川越が江戸の商品輸送拠点となる礎を築いた。こうして江戸と川越はより身近な存在となり、川越は江戸文化の影響を色濃く受けることとなった。

・明治~大正明治時代に突入してなお、川越は埼玉県経済の中心地のひとつであった。1889年(明治22年)に川越町として成立したが、1893年(明治26年)の大火により、川越全町の4割近くが焼失する事態に見舞われる。大火に耐えた建物として、江戸時代後期の蔵造りが注目を浴びることとなり、復興として中心市街地に蔵造りの商家が再建された。大正時代に突入すると、蔵造りの街並みに洋風建築も加わるようになった。第八十五銀行は白レンガ造りに改装され、現在も埼玉りそな銀行川越支店として活躍し、川越の洋風建築のシンボル的存在となっている。

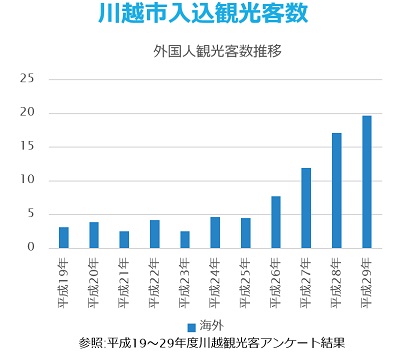

川越市が市のウェブサイトで公表している川越観光客アンケート調査によると、2003年(平成15年)で399万人であった川越市入込観光客数は、2016年(平成28年)には700万人を突破した。また、訪日外国人観光客に至っては、2007年(平成19年)当初は3.1万人であったのが2017年(平成29年)には19.7万人と、約6倍の伸び率を見せた。

これら観光客はどういった交通機関を用いて川越市内に来訪するか。2007年(平成19年)~2017年(平成29年)の11年の間でも、平均約36.3%自家用車、51.8%電車と推定されている。 観光バスの割合が減少する一方、電車の利用率は7%程度上昇している。電車の中でも、2008(平成20年)に副都心線・と2013年(平成25年)に東急東横線との直通運転を開始した東武東上線の利用率が上昇し、埼玉県外の観光客が増加していると考えられる。

2020年に開催される東京五輪のゴルフ競技の会場として、霞ヶ関カンツリー倶楽部が選定された。男子は2020年7月30日(木)~8月2日(日)、女子は8月5日(水)~8日(土)に開催される予定。ゴルフがオリンピック競技となるのは、1900年のパリ五輪、1904年のセントルイス五輪、2016年のリオデジャネイロ五輪、そして2020年の東京五輪と、実に4回目となる。

ゴルフの出場人数は男子女子共に各60名。男子女子共に世界ランキングから補正をかけたオリンピックゴルフランキングを独自に作成し、男子は2020年6月23日・女子は6月30日時点での上位59名に加え、開催国日本から1名の各合計60人に出場資格が与えられる。他の細かな規則上、日本人選手は最大各4名出場の可能性がある。2016年のリリオデジャネイロ五輪の際は選出選手の辞退が多発した。理由はジカ熱の流行と現地の情勢への不安、過密日程への忌避が推測されている。2020年の東京五輪の開催時では世界各国の選手がどのような状況に立たされるかは未定であるが、日本では実に60年ぶりの五輪の自国開催として注目を浴びており、海外からだけではなく日本人の観戦客の来訪も大きく期待されている。

ゴルフ競技の開催は、川越市の観光客の増加に寄与すると期待されている。

現時点でゴルフのチケット料金は3000円~10000円と設定されており、通常のゴルフ大会と相場通りであること(例として日本内のツアーで、世界ランキングに最もポイント加算される日本オープン選手権では、全日の入場券が前売り価格で10000円、当日券では3000~5000円である。)と、最終的な順位が決定する最終日が男女共に土日開催であることからゴルフでの大きな集客が見込まれている。霞ヶ関カンツリー倶楽部は川越市大字笠幡に位置し、最寄り駅は西武新宿線狭山市駅(徒歩15分)、JR笠幡駅(徒歩15分)の他、東武東上線鶴ヶ島駅(車15分)も選択肢内だ。どの駅を利用しても、川越市の中心市街地に存在する本川越駅・川越駅には約10分程度で到着するため、川越市はゴルフの観客を観光に結び付けることを狙っている。

先述した通り、川越の訪日外国人観光客数は約10年前と比較し6倍の19.7万人に達し、近年大きく増加している。訪日外国人観光客の増加の全国共通の理由としては、2014年(平成26年)のビザ緩和、消費税減免制度の拡充、円安など。川越市特有の理由としては、2012年(平成24年)に訪日外国人旅行者の受入環境整備事業の地方拠点に選出された波を受け、多言語に対応できるようなグローバルな観光地づくりに励んでいること。また、大手私鉄の東武鉄道や西武鉄道が販売するインバウンドパスの販売が好調なのも原因であろう。

3.2016年(平成28年)、第二次川越市観光振興計画策定第二次川越市観光振興計画では「世界に発信しよう!EDOが粋づくまち小江戸川越 」をテーマとし、東京オリンピックのゴルフ競技が市内にある霞ヶ関カンツリー倶楽部で開催されることを受け外国人観光客の受入環境の整備をはじめとしたインバウンド施策に新たに注力するとしている。先程の項と関連し、川越市側としても受け入れ体制整備に積極的である。

以上の川越を取り巻く動きからは、「オリンピック」「外国人観光客の集客/受け入れ体制整備」がキーワードであることがわかる。

2014年(平成26年度)、川越市の観光客による平均支出額は約4600円に留まった。観光客の支出額は

先述した通り、観光客数は2016年(平成28年)には700万人の大台を突破し、過去最高の約704万人となった。しかし、2017年(平成29年)は662万人に留まり前年割れとなった。まず、今まで堅調に観光客数が伸びてきた理由としては、アクセスの良さから埼玉県外からも日帰り観光が容易であること、川越観光のブランド化の成功の他、2009年(平成21年)のNHK連続テレビ小説『つばさ』のロケ地や2014年(平成26年)から始まった川越氷川神社の縁むすび風鈴の影響、外国人観光客の増加などが挙げられよう。また、2016年に観光客数が突出した原因としては、同年にユネスコ無形文化遺産に登録されたことが考えられる。

一方で2017年(平成29年)に観光客数が落ち込んだ要因としては、前年の文化遺産登録の追い風の反動の他、川越のアピールポイントの特性に拠るものだと考えられる。

川越観光は主に「まち歩き」といった屋外型観光が主流である。2017年(平成29年)に実施された川越氷川神社縁むすび風鈴アンケート調査によると、回答者総数6392人の中で、蔵造りの町並みが93.4%、時の鐘が92.2%、菓子屋横丁が90.8%と続く。四番目に来訪者の割合が高いのは喜多院50.1%、次に川越本丸御殿32.6%となり、観光客の9割以上が市内中心市街地の屋外の観光エリアを周遊していることが明らかだ。川越の町歩きが人気を博している証左であるが、これは即ち川越の観光は悪天候に弱いことと結びつく。気軽に小江戸・川越を回れることが川越観光の魅力であるが故、雨の日は敬遠されやすいのだ。

更に、首都圏から気軽に来訪できる立地から日帰り観光地としても人気であるため、川越観光を前々から決定していても当日の悪天候により中止・延期されやすいと推測される。実際、2017年(平成29年)の前年割れの原因は、観光シーズンや川越まつり開催日に台風が重なったからと考えられる。

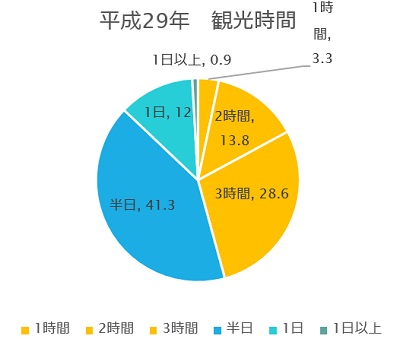

また、川越は先述したように首都圏からの日帰り観光地としての人気に特化しており、宿泊客数の割合は低い。2018年度(平成29年度)は日帰り観光客が96.9%に対し、宿泊客はわずか3.1%だ。都心から一時間以内で到着できるアクセスの良さや観光資源が市内中心にコンパクトにまとまっているが故に、宿泊客数が低調なのだ。2018年(平成29年)は、宿泊費の1人あたりの平均額は10263円と高額である分だけに、宿泊客の取り逃がしは川越市の経済にとって痛手である。日帰り観光客の滞在時間に注目しても、半日未満で観光を済ませる割合は約4割に超えており、いかに滞在時間を延ばすか、いかに宿泊客層を拡大していくか、は大きな課題である。

川越市の2つ目の問題は、川越市の中心市街地における交通問題である。当ウェブ上では、川越市中心市街地活性化基本計画に沿い、「川越駅周辺から蔵造りの町並み周辺を含む約255ヘクタール」の地域を「川越市の中心市街地」と指すこととする。 現在、交通の中で、観光面に限った問題は、中心市街地に位置する蔵造りの町並み周辺における徒歩の観光客と自動車の接触の危険性に関してだ。この懸案事項は長年観光客・住民共に問題視されており、観光客向けアンケート調査の要望カテゴリで「交通の安全性の向上」が毎年1位にランクインしている程である。接触の危険性の要因としては、主に自動車側に2つ、観光客(徒歩)側に1つずつ挙げられよう。

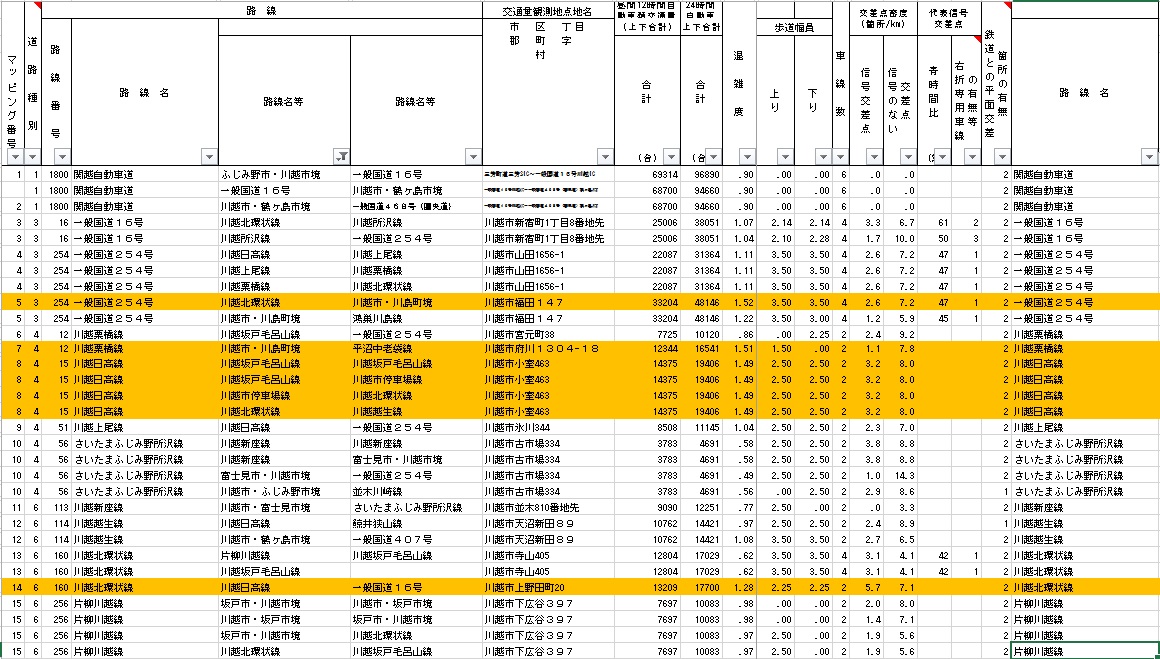

まず川越市は埼玉県内で3番目に多い人口を誇る上に、東にさいたま市、南東に東京23区、南に所沢・立川といった大規模な都市に囲まれた立地のため、通勤通学のために激しい人口の流出入が観測される。更に中心市街地を南北に国道254号・東西に県道16号が貫いているために、他都市の住民による通過交通も相まって中心市街地の交通量が多い。国土交通省が発表した「平成27年度埼玉県版道路交通センサス調査」の埼玉県版内のデータの中で、交通量観測地点が川越市のデータを抜き出した。更に、特段に混雑を認められる路線を可視化するため、路線の混雑度が1.25以上の交通量観測地点としてマッピングを実施した。結果、はっきりと中心市街地を取り囲むように混雑道路が走っていることが確認され、中心市街地における自動車の交通量の多さが認められるであろう。

こうした交通状況の傾向は2019年以前、昭和時代から続いている問題であり、川越市は都市計画道路事業を推進・実施することで解決を図ってきた。近年の川越バイパスの開通なども都市計画道路事業の一環であり、現在では観光客と自動車の接触が発生している蔵造り周辺も同様に、都市計画道路事業が計画されていた。旧来から、蔵造りの周辺の道路、特に中央通り線は中心市街地の真ん中に位置し生活道路として重要視され、11メートルから20メートルへの拡幅工事を含む都市計画道路事業が計画された。都市計画道路事業の他、高層マンション建設により、土地取得のために蔵造りの町並みを一部取り潰しの決定された。しかしその潮流のカウンターのように、蔵造りの町並みの歴史的価値が住民によって共有され町並み保全活動が開始されるようになる。町並み保護の取り組みを受け蔵造りは貴重な観光資源となり、川越市の入込観光客数は年々増加していった。これを受け、市は蔵造り周辺の都市計画道路事業の見直し、そして凍結へ舵を切ることとなった。

蔵造り周辺の観光客・自動車の混雑による接触の危険性は、一見すると該当道路の拡幅工事で解決可能であるように窺える。しかし、こうした歴史的背景及び歴史・観光資源的価値から非現実的であり、根本的に通過交通量を減らす取り組みを求められることとなるために、解決が難しい。

川越市の人気観光地は中心市街地に集中しており、いずれも徒歩圏内であることから、町並みと買い物を楽しむ町歩きが人気である。中央通り線の他、菓子屋横丁でも数多くの飲食店が軒を連ね、商品をテイクアウトして飲食のために立ち止まる、もしくは歩行速度が遅くなる観光客が増え、交通状況が悪化する事態が見受けられる。観光客のマナーの悪さ、充分な飲食スペースを設けられるほど飲食店の一軒当たりの敷地面積が広くないこと、飲食可能な広場等々の誘導が不十分であることが背景にある。

川越市は交通問題対策として、観光バス等の大型車が利用可能な駐車場や郊外型駐車場などの施設整備を実施している。他にも観光客が円滑に目的地に移動するための誘導装置の整備を行い、多言語対応の観光案内版や観光サインを増やした。中心市街地、特に都市計画道路事業が困難な中央通り線においては、道路そのものの状況が改善できないのであれば交通の流れを変化させることで当道路の自動車の渋滞・歩行者と自動車の接触問題を解決を試みようとする流れが起きた。2009年11月に、中央通り線における歩行者天国及び車の一方通行化の社会実験が行われたのである。

全体として、一番街が歩行者天国・一方通行化されたかといって極端に他の迂回ルートに使用されるであろう道路が混雑するわけではなかった。迂回で計測が増えた地点の分を含めても、合計の交通量は抑制されている。社会実験後のアンケート調査では、観光客、周辺住民ともに歩行者天国と一方通行によって安全確保されることは認識したが、当然ながら周辺住民は「観光<生活」であり、今後歩行者天国や車の一方通行を実施するにも、休日のみ実施などの条件付きの交通制限でなければ賛成できない、という意見が多数を占めた。(休日のみ歩行者天国実施に賛成は約65%)

周辺住民の懸念としては、「周辺道路の混雑」「バス停の位置やバスの通行ルートが変化することへの住民の不安」「一番街沿道での荷物や商品の搬入に支障を来す可能性」「来店客の減少」が挙げられている。前者3つは適切な交通誘導や情報提供で防止することで住民の理解を得ることはできるであろう。しかし、後者の「来店客の減少」に関しては触手不明・店舗の立地不明・観光客と住民のどちら側の客が減少したのかが不明ゆえ解決策の考案が難しい。

今も歩行者天国と車の一方通行は正式には実施されず、市と住民で話し合いが続いている状況である。

自家用車で訪れる観光客の多くは迂回して一番街の通りを避けており、混雑に巻き込まれる頻度や時間が短い。これはそもそも、川越の観光スポットとして有名な蔵造りの町並みやお菓子横丁は「町歩き」に適していることや、徒歩でも充分に歩ける距離であることから、住民が生活道路として多くの機会で通る道路をそもそも車で通らないのだ。車を使うにしても、喜多院など市街地から遠い場所にしかそもそも移動手段として適さない。つまり、市外から川越市までのアクセスとして自家用車は有効だが、市内から市内への観光スポット間のアクセスは徒歩が適している。市外から自家用車で訪れた観光客は、川越市が設置した郊外の無料の駐車場などに向かうため、市街地での交通渋滞を引き起こす要因となっていない(なりづらい)のである。

住民にも迂回ルートなど上手い誘導策を提示し、一番街の通過頻度を下げることができれば現在発生している問題(歩行者と車の接触・車の渋滞)は解決しそうではある。

観光客の過度な集中を防ぐため、京都市は観光客に対し、交通手段変更の誘導施策を試みている。近年住民から不満の声が上がっていたバスの混雑の対処として、2018年3月にバス1日券(市営バス・京都バスの1日乗車券)を500円から600円へ値上げした。更に同時に地下鉄・バス1日券(市営地下鉄と市営バス・京都バス・京阪バスの1日乗車共通券)を1200円から900円へ値下げすることで、バス以外にも地下鉄の利用を推進している。また地下鉄・バス1日券では京阪バスが乗車可能になり、行動範囲が拡大されたことで、値下げ以外にも新たな利用価値を付加した。(以下、バス1日券/地下鉄・市バス1日券の売り上げ推移を詳細にまとめる)

また、交通手段だけでなく観光客の来訪場所自体も分散させるため、京都市内外の観光地へ観光客を誘致する試みもされている。(以下、もうひとつの京都計画など記述)

鎌倉市では2017年頃から観光客を対象とした「ロードプライシング」導入の検討が盛んになっていることや江ノ電の社会実験等、所謂「政策の窓」が再び開きつつある状態である。(※ロードプライシング導入は1995~2001年まで検討されたが、一部の住民の反対運動により中止→中止に至った背景を調査することでより観光都市における住民の意識が判明する可能性が高い。当時の新聞などを調査する。)

政策の窓が開きつつある、と記述した根拠としては2つある。まず1つは2017年7月に国土交通省が公募した「観光交通イノベーション地域」に応募し、京都市と並んで選出されたこと。2つ目は2017年10月度の市長選で「ロードプライシング導入」を公約に掲げた松尾崇氏が3期連続当選したためである。勿論後者に関しては、松尾氏の1期目や2期目の実績や対立候補との他の政策での対立があったと十分考えられるため必ずしも「松尾氏の当選=市民がロードプライシング導入に全面的に賛成」という構図が成り立つ訳ではない。しかし、導入に賛成派である松尾氏が行政のトップに就任していることは、市内での何らかの観光交通に対する議論や条例などの動きが維持または活性化する可能性は大いにあると検討できる。

「ICT・AI 等の革新的な技術を活用し、警察や観光部局とも連携しながら、エリア

プライシングを含む交通需要制御などのエリア観光渋滞対策の実験・実装を

図る」地域のこと。(引用元:国土交通省道路局企画課 「観光交通イノベーション地域を選定しました」)2017年8月にかけて公募が行われ、全国4地域からの応募の内神奈川県鎌倉市と京都府京都市が選出された。

鎌倉市は、エリアプライシング・ロードプライシングを導入する事前段階として、その検討に必要なデータ収集を目的とした「交通流入台数の把握」や「通過交通量の把握」、「ETC装着車両の比率の確認」「映像による混雑状況の把握」等の実験を国土交通省に対して提案している。

京都市では、紅葉シーズンの嵐山エリアにおける混雑予測のデータを観光客向けに発信することで、観光客の「場所」と「訪問時間」の分散を試みた。

※今後の取組方針や実験計画等の更なる具体化に向けて検討を行う地域としては、長野県北佐久郡軽井沢町、兵庫県神戸市が選出された。(観光交通イノベーション地域とは異なり、あくまで実証実験の”計画”段階であることに留意する。)

2017年度からこの計画はスタートしており、公開されている情報などは少ない。しかし、当計画は指定地域で得られた実験のデータやエリアプライシング効果を収集し、他地域にも適用していく方針である。