日本の観光政策

―ゲストハウスのさらなる発展を目指して―

早稲田大学社会科学部3年

上沼ゼミナール

井上佳穂

出所:筆者撮影

章立て

- 研究動機

- 研究方針

- 訪日外国人の急増

- 宿泊施設の不足

- ゲストハウスについて

- 先行研究

- 成功事例

- ゲストハウスの例

- 今後の方針

- 参考文献

1. 研究動機

①訪日外国人増加のニュース

テレビにて、近年訪日外国人が急増しているというニュースを見た。もともと様々な理由で日本への観光客は増えてはいたが、オリンピックが東京で開催されることに決まったことがさらに訪日外国人数を増やすきっかけになったようだ。東京オリンピックに関心があったため、このニュースは印象が強かった。

②東京オリンピックにおける宿泊施設の不足

東京オリンピック開催決定に伴う訪日外国人急増の影響で、宿泊施設が不足するという話を耳にした。オリンピックということであれば、東京や東京近郊へ、外国からだけでなく国内からも宿泊者が押し寄せるだろう。この状況に対し、どうすれば対応できるのだろうと考えたのが研究のきっかけとなった。

③自身のゲストハウスの利用経験

旅行先でゲストハウスに泊まったことがあり、ゲストハウスの利便性の高さを肌で感じた。たしかに旅館やホテルでは当たり前のサービスがゲストハウスにはないこともある。しかし、その分旅館やホテルにはない良さもたくさんある。ゲストハウスにしかない出会いや発見もある。

①や②で述べたように、訪日外国人の急増により宿泊施設が不足すると考えられている現在の状況において、ゲストハウスが役に立つのではないかと思い立ったことからこの研究が始まった。

2.研究方針

①急増する訪日外国人観光客の受け入れ策としてのゲストハウスの活用と有効性について探る。

②今後さらに必要性が高まっていくと考えられるゲストハウスをより魅力あるものにするための策を講じる。

3.訪日外国人の急増

政府による訪日プロモーション活動や東京オリンピック開催に伴う注目度の高まり、アジア地域の経済成長、訪日旅行の割安感、ビザ緩和、日本文化の人気などにより、訪日外国人が驚異的に急増している。

下のグラフは、訪日外国人数を表しているグラフである。右に進むにつれかなり数が増えているのが明らかだ。2017年10月時点での訪日外国人数は2379万人にもわたり、近年の訪日外国人急増の様子がうかがえる。

(出所:JTB総合研究所「インバウンド 訪日外国人動向」)

(出所:JTB総合研究所「インバウンド 訪日外国人動向」)

政府はGDP成長を目的として、訪日外国人拡大を図っている。産経ニュースによると、「第二次安倍政権政府は30日、訪日外国人観光客の拡大に向けた具体策をまとめる「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」(議長・安倍晋三首相)を開き、訪日外国人観光客数の目標人数を倍増させ、平成32(2020)年に4千万人、42(2030)年に6千万人とすることを決めた。首相が掲げる名目国内総生産(GDP)600兆円の達成に向け、観光施策をその起爆剤にしたい考えだ。」とあり、今後とも訪日外国人は増加すると予想される。

4.宿泊施設の不足

① 宿泊施設不足の現状

訪日外国人の急増により、宿泊施設の不足が課題として挙げられている。実際、現在全国の宿泊施設の稼働率が軒並み上昇しており、東京と大阪では2014年に稼働率が81%を超えた。稼働率が80%を超えると、ホテルの予約が取れにくくなると言われている。また、部屋代も急激に高騰してしまう。

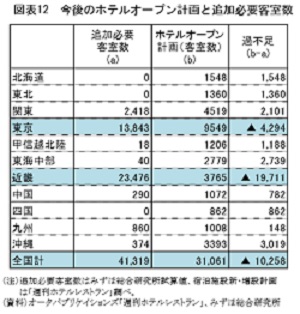

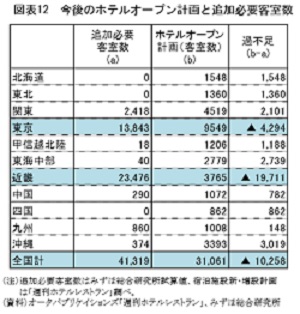

下の表は今後のホテルオープン計画と追加必要客室数を表したものであるが、東京をはじめ関東、近畿においてかなりの数が必要になっていることがわかる。

(出所:みずほ総合研究所「インバウンド観光と宿泊施設不足」)

(出所:みずほ総合研究所「インバウンド観光と宿泊施設不足」)

②宿泊施設不足の対応策

宿泊施設の新設が考えられる。しかし、新設には多大なる費用がかかるにも関わらず、オリンピックの開催後には訪日外国人の数が減ってしまうことを考慮すると、宿泊施設を新設して対応するのは最善ではないと考えられる。そのため、既存かつ訪日外国人の受け入れが可能な宿泊施設が必要となる。そこで、私は「ゲストハウス」の活用を考えた。

5.ゲストハウスについて

①「ゲストハウス」とは

母屋とは別に準備された客人向けの住宅のことをゲストハウスと呼ぶ。

世界の旅行者の間では、比較的安価な料金で利用出来る、バックパッカーの利用などに主眼を置いた宿泊施設を指して使われることが多い。それらは、ホテルとは違い、部屋によってはトイレ、バスルームがない場合もあり、共用のものを利用する。(Wikipedia「ゲストハウス」より)

要するに、個人宅を利用した安価な宿泊施設のことである。

②ゲストハウスの特徴

宿泊費が安い。(一泊2000円~4000円程度)

宿泊者同士やゲストハウススタッフと交流が生まれやすい。

部屋は基本的にドミトリータイプで、複数人が一つの部屋で寝泊まりをする。個室があるゲストハウスもある。

キッチン、シャワールーム、トイレなどは共用。

多国籍な空間となりやすい。

Airbnbなどを用いてインターネット上の予約が可能。

③ゲストハウスの有効性

ゲストハウスはほとんどが個人宅を利用しているため、新設費用がかからずに客室数がカバーできる。

宿泊費が安いため、若年層や旅費を抑えたい人にも向いており、幅広い利用客が期待できる。

ゲストハウスにおける訪日外国人客と日本人の文化的交流が期待できる。

グローバルな展開がなされているAirbnbで外国人もネット上で容易に予約ができるため利用しやすい。

訪日外国人の宿泊場所が分散されることで、各地域が活性化する。

Airbnbなどを用いてインターネット上の予約が可能。

6.先行研究

【上沼ゼミ4年の井上先輩の研究】

「ホテルインフラの未来~民宿はホテルのインフラとなりうるか~」

・・・民宿に関する事柄について歴史的、法的視点などからマクロ的に研究している。

先輩の研究から、民宿やゲストハウスの必要性は今後も高まっていくと予想できる。では、より魅力あるゲストハウスにするためにはどうすればいいのかを考え、ミクロ的な研究を進めていく。

【石川美澄さんの研究】

「国内における宿泊施設型フェストハウスの実態に関する考察―2017年に実施した質問紙調査を基に―」

・交流スペースの有無について

→96.1%のゲストハウスが交流スペースを作っていた。

・相部屋の有無

→80%以上のゲストハウスが、相部屋は常にあると回答。

・宿泊者の旅行スタイル

→1人旅中心:54.5%、2~4人のグループ:39.5%

【村上和夫さんの研究】

「訪日観光者の増加による観光地の革新についての研究―大衆、廉価、共有、地域連携などを軸とするArchitectural Innovation―」

・訪日観光者の志向的特性

①「日本的」な対象への志向

→日本の庶民生活への高い関心、都市生活、移動(公共交通機関)、食(現代の日本食)、自然、若者文化、伝統と近代の調和など

②施設やサービスへの志向

→宿泊や荷物等の移動のスタイルはグローバル形態が維持され廉価な商品が施行される傾向が強くなったといえる。

・ゲストハウスの基底には、現在のグローバルな生活を基礎にした高品質な空間で、旅行者どうしあるいは彼らと地域との交流がデザインされた空間がある。

【松原小夜子さんの研究】

「古民家ゲストハウスにおける宿泊者の行動と会話内容―人々の交流状況の着目して―」

・スタッフと宿泊者で買い出し、共同調理

・雑魚寝形式から生じる人と人とのつながり

・バーやカフェの併設→宿泊者、近隣の人、日帰り者が交流

・チェックイン→希望者全員による温泉→夕食の準備→夕食と飲酒→就寝 という流れ

・流しそうめん、川遊びなどイベント実施

〈交流の実態と宿泊者の意識〉

Q.他の宿泊者との交流があったか

A.「あった」65.3% 「まああった」13.7%=79%(交流が活発)

Q.いつ交流したか

A.「居間などでのくつろぎ時」80.3% 「夕食づくりや夕食時」58.7% 「庭など屋外でのくつろぎ時」38% 「銭湯や温泉での入浴時」27.4%

Q.交流してよかったこと

A.「観光情報 の取得」2~4割 「仲良くなれた」61.5% 「いろんな考え方と出会えた」59.2%

7.成功事例

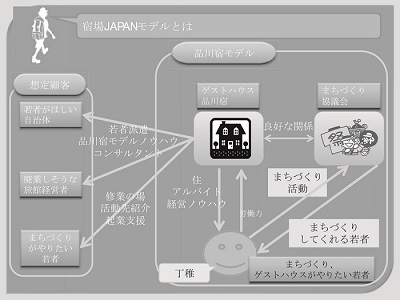

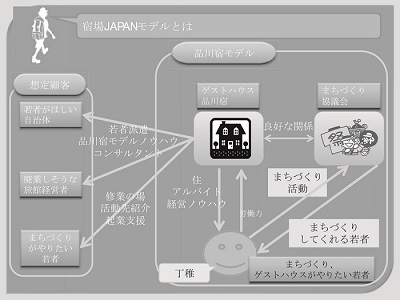

【宿場JAPANモデル】

宿場JAPANは旧東海道品川宿を拠点にゲストハウスを中心とする「地域融合型」宿泊施設の企画・運営を行っている。

また、そのノウハウを活かし、ゲストハウス開業支援や、地域に根差したおもてなしができる人材の育成を行っている。

(出所:渡邊崇志「地域融合型ゲストハウスで 外国人観光客の誘致とまちづくり」)

(出所:渡邊崇志「地域融合型ゲストハウスで 外国人観光客の誘致とまちづくり」)

8.ゲストハウスの例

ゲストハウス「ヤドカーリ」

・場所:広島県の尾道

・オープン:2013年

・宿泊費:ドミトリー¥2000~3000、個室¥3000~4000

・カフェ「チャイサロンドラゴン」と雑貨屋を併設

・特徴:“交流”に重きを置いている。

〈オーナーの話〉

(出所:筆者撮影)

大学卒業後ベルリンへ。DJとして2年間活躍し、その後ブラジルを経由して日本に帰国。

(出所:筆者撮影)

大学卒業後ベルリンへ。DJとして2年間活躍し、その後ブラジルを経由して日本に帰国。

→海外のように“交流”の場を作りたい。

→とりあえず“場”が必要。空き家を無料でもらう。

→道行く人「飲み物あると嬉しいです。」

→カフェを始めよう!

→ある少年「泊まるところがないんです。」

→宿作ろう!!“ゲストハウスの誕生”

〈人々の交流の場〉

一人旅をしているオランダの女の子、元スタッフで今は自分のお店を経営しているお兄さん、絵描きさん、番組プロデューサー、お坊さん大学生、ドイツで空き家再生プロジェクトに携わっていた人、ご近所からふらっと遊びに来た人など、人種の坩堝と化しているヤドカーリ。

毎日いろんな人が集まってきてパーティー状態だという。

ただの“宿泊”のための場所ではない。

人々のコミュニケーションが生まれる場所ならではの貴重な経験ができるゲストハウス。

〈経営の特徴〉

・交流スペースでの食事は、投げ銭方式。

→経営の工夫。各人の満足度に任せる仕組み。

・コンセプトが固まっているため、組織全体の統一感が成されている。

→オーナーがいない時でも 、常に交流を大事にしている。

・居心地のいい空間づくり。

→オープンな交流スペース。来るもの拒まず去る者追わず。外国人とのコミュニケーションも積極的。

ゲストハウス「有鄰庵」

・ホームページ:https://yuurin-an.jp/guest_house/

・場所:岡山県の倉敷、美観地区の中心地

・オープン:2011年

・宿泊費:ドミトリー¥3000~4000、個室¥4000~5000

・日中はカフェを経営している。夜~朝はゲストハウス。

・特徴:“交流”の重きを置いている。

〈交流のための工夫〉

・18:30チェックインの後、スタッフと宿泊者全員で自己紹介(名前、ニックネーム、好きなこと、一言)

・広い共有スペース

・近隣のお店紹介

→宿泊者の満足度の向上、“地域活性化”

・部屋は雑魚寝スタイル

→区切りがないため自然とコミュニケーションをとる。

9.今後の方針

ゲストハウスに求められているニーズを調べる。

ゲストハウスにおける経営、サービス、地域交流、費用、多国籍事情について調べる。

自治体によるサポートを調べる。

民泊解禁について調べる。

近隣への配慮、安全性の確保について調べる。

交流を求めない人へのゲストハウスはあるのか調べる。

訪日外国人の受け入れ策としての体制や構想を調べる。

ゲストハウスの数の面もピックアップする。

外国人の支払い問題について調べる。

参考文献

- 産経ニュース「政府、訪日外国人目標を一気に倍増 2020年=4000万人、2030年=6000万人」http://www.sankei.com/politics/news/160330/plt1603300039-n2.html(最終アクセス日:2018/1/31)

- JTB総合研究所「インバウンド 訪日外国人動向」https://www.tourism.jp/tourism-database/stats/inbound/(最終アクセス日:2018/1/31)

- LIFULL HOME’S PRESS「ホテルが足りない!?訪日外国人旅行客急増による宿泊施設事情とは?~宿泊旅行統計調査~」https://www.homes.co.jp/cont/press/report/report_00149/ (最終アクセス日:2018/1/31)

- みずほ総合研究所「インバウンド観光と宿泊施設不足」file:///C:/Users/inouekaho/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/BJDIFFY8/jp150810%20(1).pdf(最終アクセス日:2018/1/31)

- 渡邊崇志「地域融合型ゲストハウスで 外国人観光客の誘致とまちづくり」http://www.jiam.jp/journal/pdf/v75/tokushuu04.pdf(最終アクセス日:2018/1/31)

- 宿場JAPAN「会社概要」http://shukuba.jp/running/(最終アクセス日:2018/1/31)

- Wikipedia「ゲストハウス」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9(最終アクセス日:2018/1/31)

- 石川美澄『国内における宿泊施設型ゲストハウスの実態に関する考察-2017年に実施した質問紙調査を基に-』(2017)

- 村上和夫『訪日観光者の増加による観光地の革新についての研究-大衆、廉価、共有、地域連携などを軸とするArchitectural Innovation-』(2018)

- 松原小夜子『古民家ゲストハウスにおける宿泊者の行動と会話内容―人々の交流状況に着目して―』(2017)

- 有鄰庵ホームページ「ゲストハウス」https://yuurin-an.jp/guest_house/(最終アクセス 2018/6/4)

Last Update:2018/8/5

© 2018 Kaho Inoue. All rights reserved.