日本の子どもの貧困問題を母子家庭から考える

―横浜市を事例にして―

早稲田大学社会科学部4年 上沼ゼミナールⅢ

石井未宇

図1 出所:日本財団(2017/6/27)

章立て

- はじめに

- 日本の貧困現状

- 日本の離婚と養育費、母子世帯の状況

- 国による支援制度

- 養育費算定の見直しの動き

- 神奈川県横浜市の現状

- 横浜市の現在の取り組み

- 横浜市の課題

- 住宅支援 NPOの取り組み

- 政策提言

- 東京都の取り組み

- 貧困と保育園との結びつき

- 参考文献

1.はじめに

テレビや新聞などで「貧困」という言葉をよく耳にするようになった。しかし、貧困と聞いて第一に思いつくのはアフリカなどの国々のことで、日本とは関係ないように感じる人のほうが多いだろう。実際、私も中高大と私立に通っていたため、学費だけで合計約1180万円かかっている。一方で「中学の学費が払えない」、「高校に進学できない」といった声をテレビなどで耳にした。このように、自分の周りと現実との間に大きなギャップを感じた。初めは、教育格差の視点で日本の子どもの貧困について調べていたが、調べていく中で1人親の世帯が特に深刻な問題を抱えていることを知ったため、研究したいと考えた。さらに、以下で調べていくうちに母子家庭の貧困の深刻さに気付き、一時期住んでいたこともある横浜市を例に研究を進めることにした。

2.日本の貧困状況

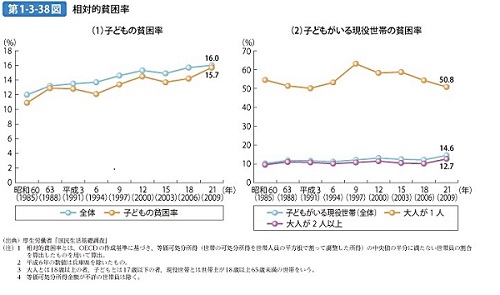

日本の貧困率とは、相対的貧困率のことをいう。いわゆるアフリカなどで思い浮かべる貧困は絶対的貧困で、必要最低限の生活水準を維持するための食糧・生活必需品を購入できる所得・消費水準に達していない者のことである。一方、相対的貧困はOECDによると「等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出)が全人口の中央値の半分未満の世帯員」の者のことで、所得の中央値の半分を下回っている人のことをいう。日本では、生活を維持していくことが難しい人よりも、生活水準や文化水準を下回る状態の人が多いため、「相対的貧困率」で議論をする必要がある。

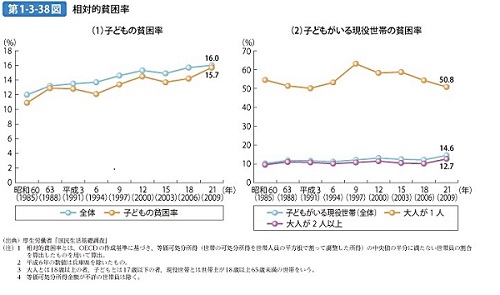

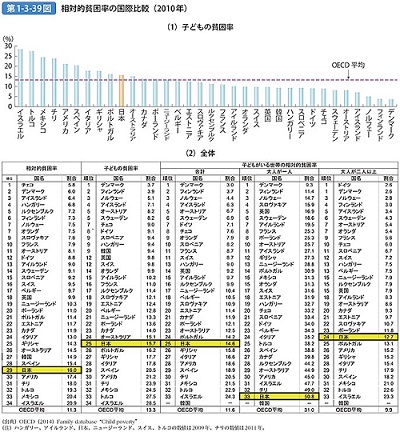

図2 出所:内閣府『平成27年度版 子ども・若者白書』

図2からわかるように、子どもの貧困率は、1990年代半ばから上昇傾向にある。平成24年には、貧困率が16.3%であることから、子どもの6人に1人が貧困状態にあると言える。特に、大人が1人の世帯の相対的貧困率は54.6%と、大人が2人以上いる世帯と比べて非常に高い。

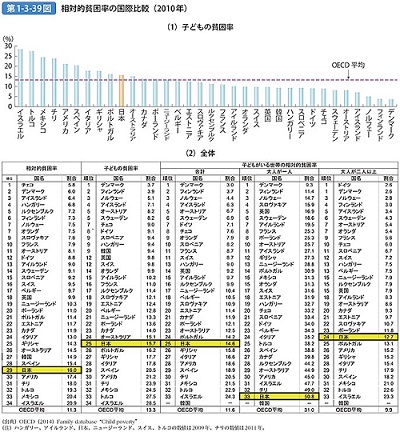

図3 出所:内閣府『平成26年度版 子ども・若者白書』

OECDによると、日本の相対的貧困はOECD加盟国34か国中10番目に高い。また、子どもがいる現役世帯のうち大人が1人の世帯の相対的貧困率はOECD加盟国中最も高い。先進国20か国中で見ると、貧困率は4番目に高い。このように日本は先進国の中でもきわめて貧困率が高いことが分かる。特に1人親の家庭は経済的に困窮しているのである。

3.日本の離婚と養育費、母子世帯の状況

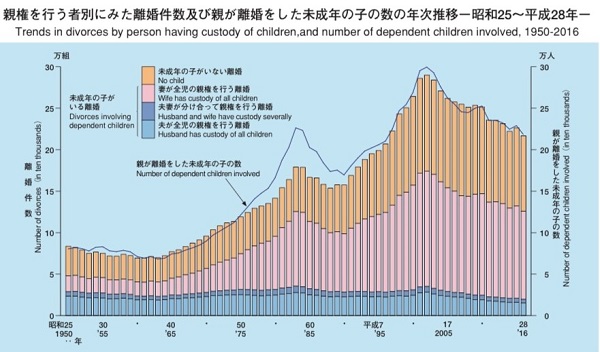

ここで、1人親を考えていくうえで日本の現在の離婚状況と養育費の受給状況を調べていく。離婚状況を調べる理由は、ひとり親の中でも夫と妻どちらが親権を持つ方が多いかを明らかにするためである。また、養育費の受給状況を調べる理由は、母子家庭が貧困状態になる理由として、養育費は切り離せない問題であると考えたためである。

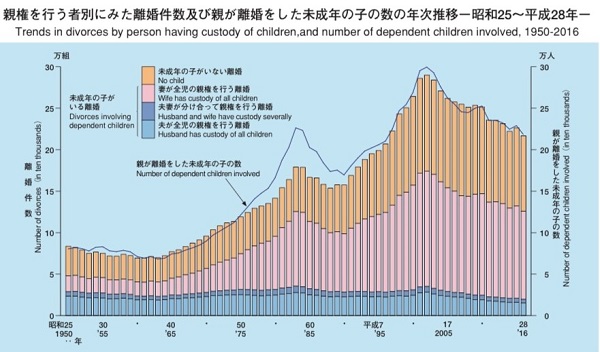

2016年における離婚件数は21万6798件で、離婚率は1.73%である。また、下の図4からもわかるように未成年の子がいる家庭で、夫が親権を持つより妻が親権を持つほうが圧倒的に多い。

図4 出所:厚生労働省『平成30年 「我が国の人口動態」』

また、養育費の取り決め状況は、平成15年では34%、平成18年では38.8%になっている。離婚した父親からの受給状況は、平成15年で、「現在も受けている」が17.7%、「受けたことがある」が15.4%、「受けたことがない」が66.8%である。平成18年で、「現在も受けている」が19%、「受けたことがあるが16%、「受けたことがない」が59.1%になっている。平成15年と比べると、平成18年は養育費の受給状況は若干増加傾向にあるが、まだ半分以上が受け取っていない状況にある。(「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」)

朝日新聞大阪社会部・長富由希子は、元夫婦だけで養育費の問題を解決するには限界があり、政府が動くことを求めている。

元夫の不倫が原因で3歳と7歳の子を連れ、離婚した神奈川県の会社員女性(36)の場合、元夫が養育費を払わないことで、子どもを大学に行かせられない状況にある。裁判所の調停で離婚した際、会社社長の元夫の収入などから養育費の額は2人で計月14万円と決まったが、約1年で不払いになった。裁判所から「不払いになっても相手の財産を差し押さえる強制執行がある」との説明を受けていたが、手続きが大変であった。女性は、裁判所が元夫に支払いを促す「履行勧告」をしたが、強制力がなく反応がなく、元夫の預貯金の差し押さえを考えたが、口座がある銀行の支店名まで自分で探す必要があった。夫の行動範囲の銀行を探し、法務局などで銀行の代表者事項証明書などを取り、裁判所に強制執行を申し立てた。弁護士への依頼は、15万円と言われ着手金が払えなかった。自力で手続きを進めて3つの口座を差し押さえたが、離婚時に相当額あった残高は、養育費から逃げるマニュアルがネットにあるため、元夫が強制執行を恐れ、貯金を移したことで10万円以下に激減していた。

労働政策研究・研修機構の調査では、子と別居する父の年収が500万円以上の74%もが不払いである。養育費を受け取る母子家庭は厚生労働省の2016年度調査で24%。OECDによると、子がいる大人が1人の現役世帯の相対的貧困率は先進国で最悪水準である。小川富之福岡大教授(家族法)は「政策決定の場に女性が少なく、困窮した母子の政治的影響力も小さい中、国が放置してきた」と指摘する。この事態にしびれを切らした兵庫県明石市は、養育費を立て替えた上、親に市が請求する独自条例案の検討を始めた。子が市民の場合に限られる見込みで、泉房穂市長は「国が動いて」と訴える。(『朝日新聞』2019.12.2 朝刊)

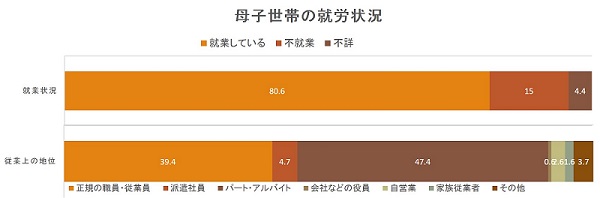

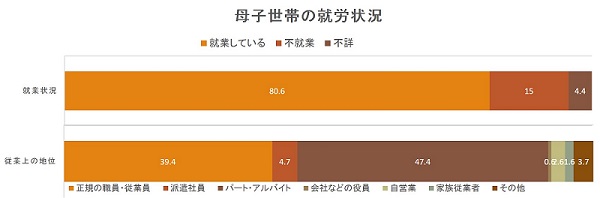

図5 出所:厚生労働省『平成23年度全国母子世帯等結果調査報告』

図5からわかるように母子世帯の50%が非正規雇用である。つまり、年収が一般世帯よりも低いと考えられる。実際、子育て中の一般世帯平均年収は626万円であるのに対し、母子世帯では223万円となっており、母子世帯の平均年収は一般世帯の3分の1である。母子世帯は経済的に非常に困難であることが分かる。

以上のことから、1人親といっても、特に母子家庭に視点を置いて調べていくことが、子どもの貧困の原因解明と政策提言に不可欠であると言える。。

4.国による支援制度

ここで、横浜市の議論に移る前に、国による支援制度について調べていく。国の支援制度の変遷を見てから、具体的な制度について調べていく。

4-1.母子世帯支援政策の変遷

北海道大学大学院教育学研究院の張思銘(「日本における母子世帯の就業支援と生活保障 : 無職期間を中心に」)によると、「1990年代から先進諸国では、ワークフェアという就労と福祉を統合して就労を福祉の条件にしている福祉国家の変化が進行している。日本も21世紀にはいると、同様の動向が見られる。その動向を背景として、2002年以降日本の母子世帯は、ワークフェアのターゲットになったと考えられる。具体的に、2002年の母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等の改正に伴い、母子世帯のへの支援政策は「経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」へ政策の方針が変更してきた。就業・自立に向けた総合的な支援

は「子育て・生活支援策」「就業支援策」「養育費の確保策」「経済的支援策」の「4つの柱」という4つの部分によって形成される。政策目標は母子世帯の母親たちをより高い収入をもたらす仕事に就けることを通して自立させ、母子世帯の貧困・低所得の問題を解消することである。しかし、総合的な自立支援政策を実施した後に、統計データを見ると上記の政策目標を達成したとは言い難い。母子世帯を自立させ、貧困から抜け出すことができていないのが現状である。その要因は2つあると考えている。1つ目は、学歴階層や就労年数によって、労働市場において不利であるという点である。そのため、自立できるまでのお金が稼げないのだ。2つ目は子育てや所得保障などの生活支援が不十分であるという点である。そのため、高い給料の仕事に就業できないのだ。」

4-2.経済的支援

ここで、4-1で見た「経済的支援」の具体例を見ていく。

- 児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当のことである。しかし、生活保護は1か月に1度支給されるにも関わらず、4か月に1回のまとめ支給。公共料金などまとめて払うことになるためすぐに使い切ってしまうという問題点がある。

- 児童手当

児童手当はひとり親家庭に限って支給される助成金ではなく、支給対象となる子どものいる全家庭を対象としたものである。児童手当の対象となるのは日本国内に住む0歳以上から中学卒業(15歳に到達してから最初の年度末)までの子どもとなる。扶養家族等の数に応じて所得制限があり、支給金額が変わる。しかし、児童手当の財源は、公費と事業主拠出金で賄われているため、給付期間や給付金額を拡大すると、その分の負担が国や地方等に大きくのしかかってくるという問題点がある。

5.養育費算定の見直しの動き

最高裁判所で、養育費算定見直しの動きが高まっている。ひとり親と養育費の問題は切り離せないと考えるため、調べていく。

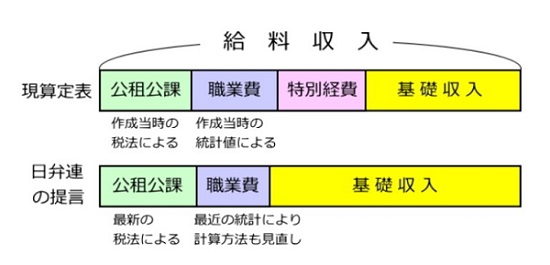

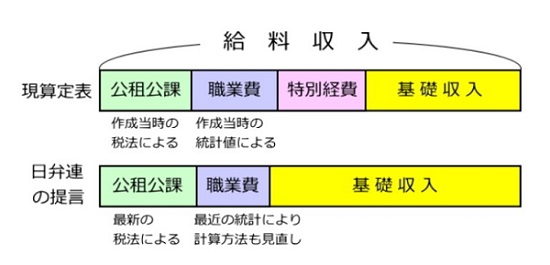

5-1.養育費算定見直しの検討

2018年8月、養育費の決め方を最高裁の設置機関が見直しを視野に検討を始めた。現行の方式は「簡易算定方式」といい、収入や子どもの数などをもとに計算する。この計算方法は迅速に額を算定できるが、最低限度の生活の生活を保障する生活保護より低くなる場合がある。これは主に夫に有利な傾向になる。なぜこのようになるかというと、下図のように現在の養育費算定表では、実際の給料収入(総収入)から税金・社会保険料・仕事をしていると必要となる費用(職業費)など「経費」を差し引いて、実際に手元に残るイメージのお金を「基礎収入」として割り出し、これに基づいて養育費の金額の相場を出している。基礎収入は給料収入の34~42%と低いため、結果養育費が低くなってしまう。

そこで、日本弁護士連合会が2016年に提案した計算方式を採用する司法判断が出始めており、現行方式が改められる可能性が高まっている。新しい算定方式は今まで「特別経費」とされていた住居関係費や保険医療費の控除などを生活費として取り扱い、総収入から控除する「経費」には含めないようにした。この方式にすると養育費は現行の約1.5倍に増える。(『読売新聞』2018.5.28 朝刊参照)

図6 出所:多治見ききょう法律事務所

5-2.改正民事執行法の成立

2019年5月10日、改正民事執行法が成立した。改正民事執行法とは、判決などで決められた子供の養育費や犯罪被害者らへの損害賠償金を支払わない不払い者の財産情報について、裁判所が銀行や自治体に照会できる新制度を盛り込んだものである。強制執行手続きの実効性を高める狙いがある。この法が改正された背景として、日本の民事司法は強制執行手続きが弱く、離婚した夫婦間で約束した子供の養育費や、犯罪者に対する加害者からの賠償金などが支払われず、泣き寝入りするケースが相次いでいたことがある。この法律では、判決文などを基に裁判所に申し立てれば、不払い者の預貯金口座の有無や残高、勤務先を特定できる。これにより、不払い者の財産が差し押さえやすくなる。また、裁判所の財産開示手続きに不払い者が現れなかったり、ウソの説明をしたりした場合の罰則が、これまでの「30万円以下の過料」から「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられた。(『読売新聞』2019.5.11 朝刊)

5-3.養育費算定の見直し

2019年12月23日、最高裁の司法研修所が離婚訴訟などで使われる養育費の新しい算定基準を2003年以来16年ぶりに改定し公表した。新基準に基づく受取額は、月1万~2万円増える例が多くなると予想された。新基準は、夫婦の年収や子どもの人数などを当てはめ、養育費の基準額を導き出せる。家庭裁判所ではこれをもとにして、夫婦の主張などを踏まえて調整し、裁判官や調停委員が最終的な額を決める。基準額を算出する計算式は新旧の基準で変わっていない。支払う側の親の年収から、税金や住居費、仕事に使う衣料費や通信・交通費などの「必要経費」を差し引いた額に、平均的な家庭の子の生活費や学費から導き出した係数をかけて算出する仕組みである。しかし、必要経費の算出に使う統計データは2003年以来変わっていなかった。子どももスマホを持つようになるなどの生活様式の変化も踏まえると、現状の養育費の額について当事者から「生活実態に合っていない」「低すぎて母子家庭の貧困を招いている」などの批判が絶えなかった。最高裁は現在の経済情勢を反映させる必要があると判断した。養育費を支払う側が会社員などの給与所得者の場合、旧基準では必要経費が年収の58~66%を占めていたが、新基準ではデフレなどの経済情勢が反映されて46~62%に減り、養育費に充てる割合が増えた。子どもの年齢が「14歳まで」は生活費分が増えた一方、「15歳以上」は公立の学費負担が減っており、増額幅は小さくなっている。算定表上は旧基準と同じ範囲になる場合もあるが、受取額はやや増えることになった。改定により、旧基準で合意した夫婦が新基準の適用を求める声も予想された。再度の調停申し立てもできるが、増額されるかどうかは個別の判断となる。

しかし、当事者からは「まだ不十分」との声も上がる。最高裁は算定基準をあくまでも「参考資料」と位置づけ、家裁の調停や審判では裁判官らが夫婦双方の状況を踏まえて額を決めていると強調した。しかし、当事者からは「裁判所は硬直的だ」との批判も強い。(『朝日新聞』2019.12.23/2019.12.24 朝刊)

6.神奈川県横浜市の現状

ここで、日本全体で貧困問題を考えていくことは難しいため、1つの地域に絞って調べていくこととする。そこで、一時期住んでいたこともある横浜市に焦点を当てて調べていく。

6-1.横浜市の基本情報

横浜市は神奈川県の東部に位置し、東京湾に面した神奈川県で最大の都市であり、県庁所在地でもある。東京から電車で30分ほどで交通アクセスが良い。18の行政区を持つ政令指定都市の1つで、人口の総数はおよそ370万人である。これは日本の市町村では最も多くなっている。河川や農地などの自然がある他、有名なみなとみらいや中華街などの観光地を有している。横浜港が開港してから貿易、商業、海運、造船などの活動で経済を発展させた。

図7 出所:えらべる倶楽部

6-2.横浜市のひとり親家庭の現状

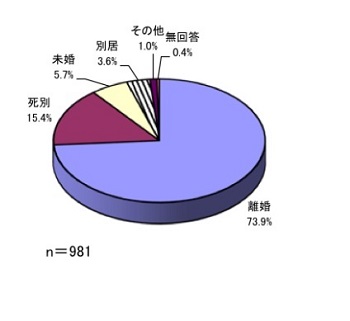

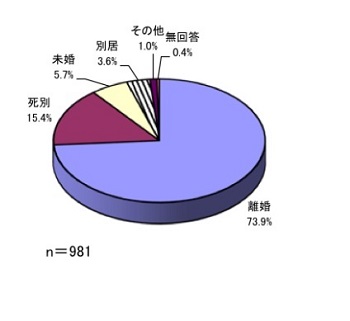

平成27年度の国勢調査によると、ひとり親世帯の数は26,391世帯。そのうち母子家庭は22,803世帯、父子家庭は3,588世帯となっている。ただしこの世帯数は、ほかの家族等との同居も含めた数値である。母親又は父親と20歳未満の児童からなる世帯の数は19,724世帯で、内訳は母子家庭17,600世帯、父子家庭2,124世帯となっている。この数は、政令指定都市の中で2番目に多い。この調査によると、ひとり親家庭になった理由は全体では、離婚が73.9%、死別が15.4%、未婚が5.7%、母子家庭では、離婚が77%、死別が10.2%、未婚が7.5%、父子家庭では、離婚が64.5%、死別が31.0%、未婚が0.4%となっている。

図8 出所:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

年間の世帯総収入(児童扶養手当、養育費等を含む)の全体平均は432万円(前回調査344万円)だが、母子家庭の平均収入は361万円(前回調査331万円)、父子家庭の平均収入は643万円(前回調査571万円)となっている。母子家庭・父子家庭ともに、収入は前回調査から増加しているが、母子家庭のみでは約4割が300万円未満となっている。

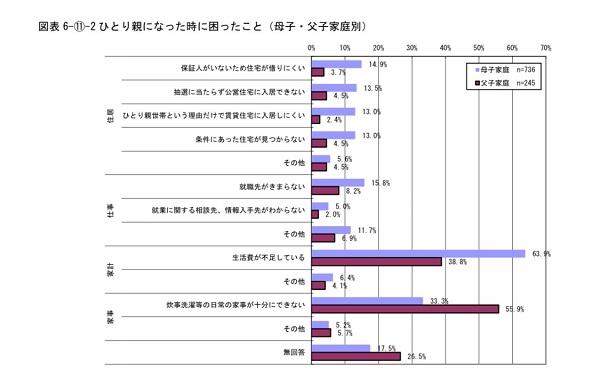

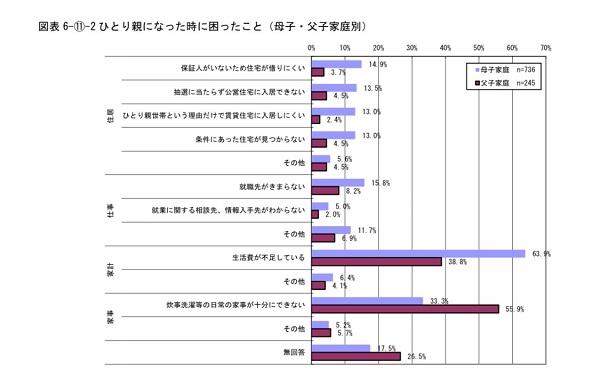

また、「ひとり親になった時困ったこと」は「生活費の不足」である。次いで、「家事が十分にできない」という家事に関すること、「就職先が決まらない」という仕事に関すること、「保証人がいないため住居が借りにくい」「抽選に当たらず公営住宅に入居できない」という住居に関するものが続く。

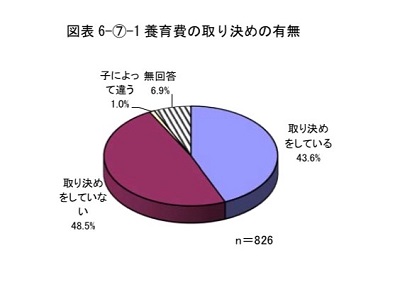

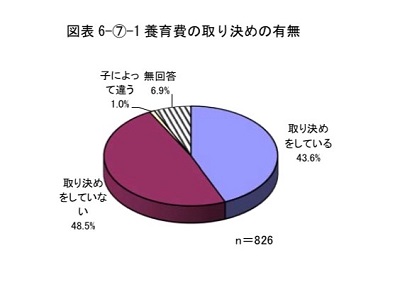

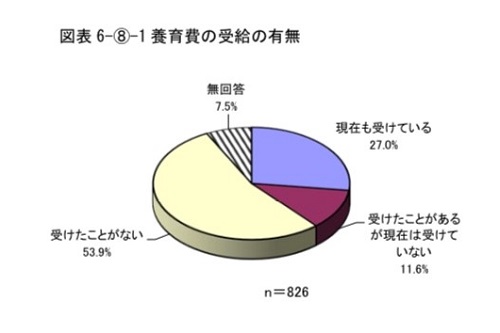

図9 出所:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

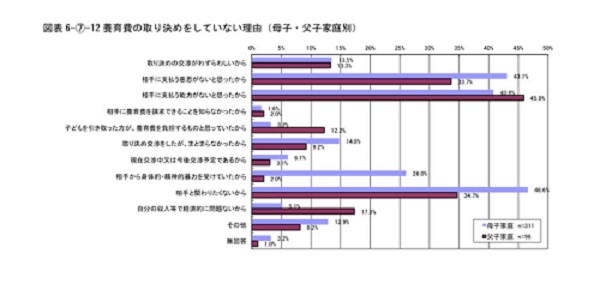

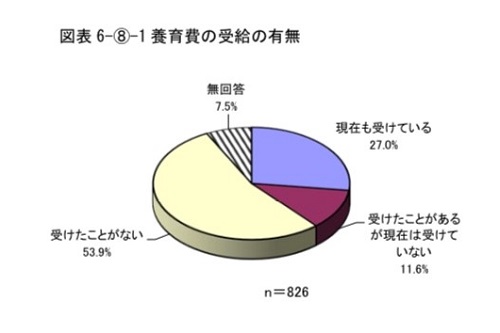

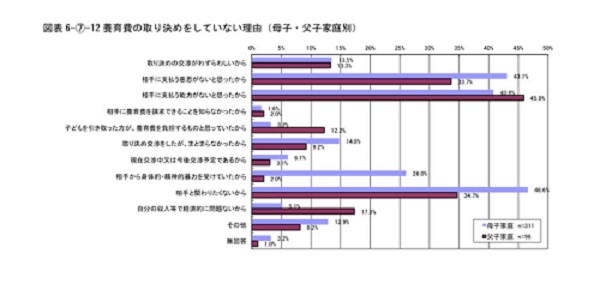

養育費の受け取り状況は、「取り決めをしていない」人が48.5%、「取り決めをしている」人が43.6%である。取り決めをしない理由として1番多いのは「相手と関わりたくない相手と関わりたくない相手と関わりたくないから」が46.6%。次いで、「相手に支払う意思がないと思ったから」の43.1%、「相手に支払う能力が無いと思ったから」の40.8%が続く。養育費の受給については、「受けたことがない」が53.9%、「現在も受けているが」27.0%、「受けたことがあるが現在は受けていないが」11.6%である。以上のことから、養育費は半数近くが取り決めをされておらず、以前は受けたことがある人も含めて現在受給されていないひとは6割以上に上る。

左上図10 右上図11 下図12 出所:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

6-3.横浜市現状に対する課題

上記の養育費の状況から分かるように、母子家庭は年収が平均的に低いため経済的に厳しいが、養育費の取り決め、受給がされていない。その理由として、離婚でひとり親になった家庭が多く、相手と関わりたくないと考える人が多い。また、相手に支払う意思や能力が無い、と考える人も多い。しかし、子どもの養育はどちらの親にも義務があり、片方が放棄することはできない。

7.横浜市の現在の取り組み

横浜市は「横浜市ひとり親家庭自立支援計画」に基づきひとり親家庭に向けた貧困対策を行うこととした。

7-1.「横浜市ひとり親家庭自立支援計画」が作られた社会的背景

「横浜市ひとり親家庭自立支援計画」が作られた社会的背景は、以下の3点に起因する。

- 子どもの貧困問題におけるひとり親世帯の深刻さ

平成28年国民生活基礎調査の結果では、子どもの貧困率は13.9%と3年前の前回調査の16.3%から低下し、数値的にはやや改善に向かっている。しかし、ひとり親家庭の貧困率は5割を超え、依然としてひとり親は厳しい状況に置かれている。

- 権利擁護の高まり

平成24年の民法の改正により、協議離婚の際に父母が協議で定める事項の具体例として「親子の面会交流」「養育費の分担」が明示され、協議においては子どもの利益を最優先に考慮しなければならないことが明確化された。一方、取り決めた養育費の支払いの不履行や面会交流における死亡事件などをはじめとした、さまざまな課題も出てきている。養育費の確実な確保や、子どもにとって望ましい面会交流のあり方が課題となっている。

- 教育費負担の増加傾向

貧困の連鎖を防ぐとともに、子どもが将来の自立に向けて必要な力を身につけるために、子どもの教育に対する支援の重要性が高まっている。しかし、世帯所得に占める教育費の割合が増大しており、奨学金の貸与を受けても返済が滞るなど、教育費の確保はひとり親にとっても大きな課題となっている。日本学生支援機構の奨学金に給付型が導入され、企業が新たにひとり親向けの給付型奨学金を募集するなど、民間資金の給付型奨学金も増えてきている。多様な制度の情報が必要とする人に的確に伝わるとともに、子どもにとって進学のモチベーションにつながるよう、支援につなげていくことが求められている。

7-2.「横浜市ひとり親家庭自立支援計画」の具体的政策

「横浜市ひとり親家庭自立支援計画」の具体的政策は、大きく分けて以下の6つである。

- 子育て・生活支援

現状ひとり親は、1人で生計の維持と子育てを担う負担を抱え、何かと余裕がない状況である。DVや児童虐待の問題、疾患や障害など様々な問題を抱えている場合もある。

そこで、ひとり親家庭が安心して子育てと就業の両立ができるよう、多様な子育てや保育サービス、適切な住環境の提供など子育てや生活面での支援を進め、生活の場の安定を図る。

具体的には、日常生活への支援として、病気や就職活動時等で支援が必要な人に対しては、ヘルパーの派遣により一時的な家事・育児等の手伝いをする。また、児童家庭支援センターにおいて、疾病・疲労等により一時的に児童の養育が困難になった場合の短期預かり(トワイライト・ショートステイ)や、相談支援を行う。また、求職活動や就業に際して、保育所の優先入所を実施し、安心して活動等が行えるようにする。病児や病後児の保育については、一般施策を引き続き充実させていく。住居の確保としては、安定した住環境で生活ができるよう、市営住宅の申込時の優遇や民間住宅への円滑な入居を支援するとともに、離職した人への住宅支援給付や、子育てりぶいんにおける賃貸住宅への家賃補助等を行う。また、新たな住宅のセーフティネット制度により、新たな住宅確保策に取り組む。生活面で重点的な支援が必要な母子家庭については、状況に応じて母子生活支援施設における自立支援や、施設退所後の継続的なフォローを行うなど、地域で自立した生活ができるような支援にも取り組んでいる。更に、地域全体でひとり親家庭を見守ることができるよう、民生委員・児童委員、自治会町内会、社会福祉協議会等地域で支援に関わる関係者や、子どもが日常的に過ごす保育園や幼稚園、小中学校等の協力を得ながら、ひとり親家庭の課題を理解し、支援につなげる取組を進める。さらに、身近な場所でひとり親同士が交流する機会づくりを行うなど、地域におけるつながりづくりをしていく。

課題としては、ヘルパー事業や短期預かり等のニーズの高まりへの対応をしていくこと。公営住宅だけでなく、民間における低家賃住宅のさらなる確保が必要であること。地域での関係者のつながりづくりの推進と見守り体制の構築することなどがある。

- 就業支援

現状横浜市ひとり親家庭の就業率は高く、母子家庭が86.3%、父子家庭が89.4%となっている。しかし、母子家庭の母の就業形態は「正社員・正規職員」が 44.6%となっているが、「パート・アルバイト」の34.6%、「嘱託・契約社員・準社員・臨時職員」の9%、「人材派遣会社の派遣社員」の5%を合わせた非正規職員は約5割となっており、母子家庭の母で現在仕事をしている人の32.9%が、より良い就労に向けて転職をしたいと考えている。そこで、ひとり親に必要な就業の支援は多様であり、就職活動をこれから始める人から、雇用の不安定さの解消や収入アップのための転職やスキルアップを希望している人までいることから、それぞれの現状と目標に合わせた対応を行う必要がある。

具体的には、就職に必要な技術や資格の取得、学歴確保のために実施している、様々な給付金などを実施する。さらに、安定的な就業に結びつきやすい社会的ニーズに即した講習会の開催やひとり親の方が受講しやすく、実際の就労につながりやすい環境を整える。また、実践的な就職活動への支援が必要な人に対しては、就職活動の仕方から職業紹介まで、個人の状況に合わせた伴走型の就労支援を、母子家庭等就業・自立支援センター(ひとり親サポートよこはま)を中心に行う。なお、母子家庭等就業・自立支援センターにおいては、ひとり親が働きやすい職場環境を備えた、企業の開拓・確保をする。また、求人情報の円滑な提供と効果的な指導を受けられるように、母子家庭に適した職業紹介を行うマザーズハローワークや各区役所内に設置されたジョブスポットなどと、より身近な場所で迅速に求人情報を提供できるように連携を強化する。

課題としては、子育てと就労の両立を支援するために、親または子どもの健康状態や子どもの年齢に応じ、ワークライフバランスも視野に入れ、仕事に必要な知識や資格の取得支援から生活条件に合う仕事のあっせんなど、個々の状況に合わせたきめ細かな伴走型の支援が求められていることである。

- 経済的支援

母子家庭の収入状況は5-2でも挙げたように厳しいことが分かる。ひとり親家庭になった時から現在に至るまで引き続き生活費が不足していると感じている方が多いことから、経済的支援はひとり親家庭の生活を守る大変重要な支援である。

横浜市独自の支援としては、市内バス、市営地下鉄、金沢シーサイドラインの利用を対象として、児童扶養手当受給世帯及び母子生活支援施設入所世帯に特別乗車券を交付し、経済的負担を軽減している。

課題としては児童扶養手当等の経済的支援策は国の制度において行われているが、国の制度を着実に実施するとともに、就労や稼働収入の増加など次のステップにつなげていく支援も必要となる。

- 養育費確保の支援

離婚等によりひとり親家庭となった子どもへ支払われるべき養育費については48.5%と半数近くの世帯で取り決めをしていない。養育費の取り決め率が低い要因としては、「相手に支払う意思や能力がないと思った」、「相手と関わりたくない」、「相手から身体的・精神的暴力を受けていた」といった理由から、養育費の確保に消極的になっている。子どもの養育は、親権の有無に関わらずその責務は両親にあり、別居している親も養育費を負担し、扶養義務を果たす必要がある。しかし、実際には養育費は子どもにとっての権利であるにもかかわらず、確保がすすまない場合も多い。そのことから、親の子どもに対する責務の自覚を促し、離婚する前からの意識付けや離婚時に取り決めを確実に行う必要性の周知を図るほか、個別の相談機能の強化に取り組む。

具体的には、パンフレット等による制度周知や、国が委託で実施している「養育費相談支援センター」の機能を活用する。さらに、横浜市母子家庭等就業・自立支援センターで、制度の周知や弁護士による無料法律相談により、養育費に関する相談や啓発等を行う。

課題としては、横浜市でも養育費の取り決めをしているひとり親家庭が半数を下回っている。そこで、母子家庭等就業・自立支援センターにおける相談機能や、啓発の取組の一層の強化が必要となっている。

- 相談・情報提供

ひとり親家庭の相談先のひとつとして、当事者同士のつながりでひとり親家庭ならではの悩みを共有し、不安を解消していくことも有効である。また、相談支援の場面では、DVや児童虐待の課題がある場合もあり、専門的な支援や様々な課題状況をふまえた、総合的な相談支援をしていくことも求められている。

現在、ひとり親家庭に対し、相談窓口や支援制度等を紹介した「ひとり親家庭のし

おり」を、区役所の戸籍課の窓口などで配付しているほか、ひとり親の相談窓口の案内カードを設置して周知している。

課題は、制度の周知を図り、個々の状況に応じて必要な支援情報を届け、利用につなげるために、ひとり親家庭に対して、紙媒体やウェブサイトなど様々な手法により、わかりやすく、身近で利用しやすい情報提供を行う必要があることである。

- 子どもへのサポート

子ども自身からの相談に応えられる体制の整備や、将来的に自立した生活が送れるよ

うに学習の機会を提供すること、別居している親と会うための支援などの充実が求められている。近年、子ども食堂の取組の機運が高まり、学習支援や多世代交流の機能を併せ持つような場も出てきている。地域であたたかく子どもたちを見守る取組の輪が広がるよう、支援をすすめていく必要がある。

8.横浜市の課題

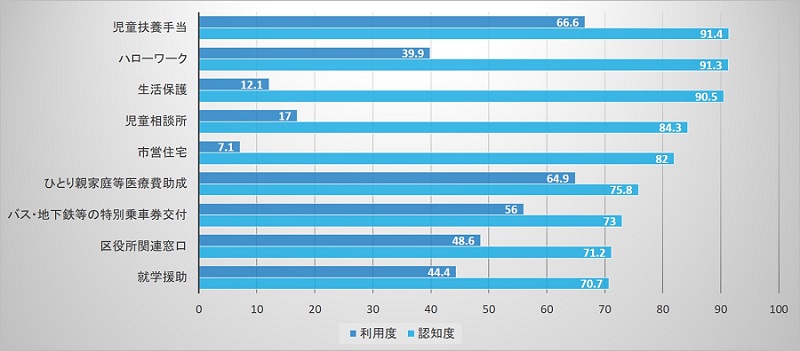

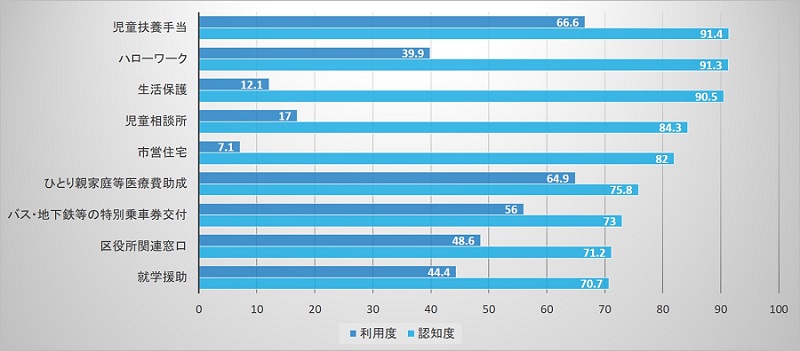

8-1.支援政策の認知度と利用度

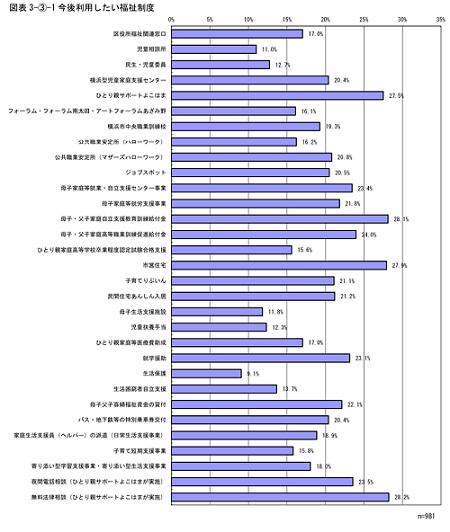

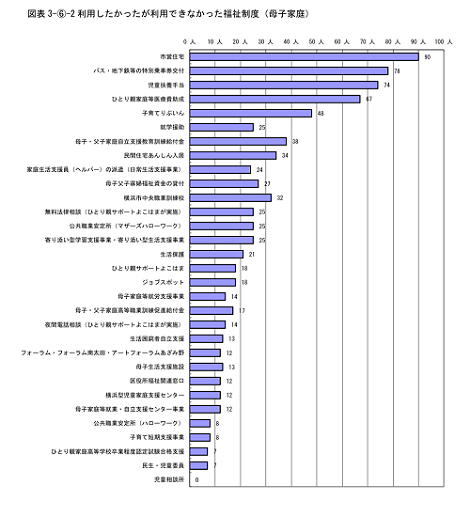

7-2でも述べてきたように横浜市には具体的な支援がたくさんあることが分かる。しかし、支援政策が多くあるにもかかわらず、貧困問題はいまだ解決されていない。そこで、横浜市での政策の課題点を見つけるため、支援政策の認知度と利用度を調べていく。下の図13より、児童手当やひとり親家庭等医療費助成、バス・地下鉄等の特別乗車券交付などの経済的支援は認知度も高く、利用度も高いことが分かる。つまり、経済的支援は比較的すぐ必要で、関心度も高いと考えられる。福祉制度を知った方法は、「区役所の相談窓口」(50.2%)、「ひとり親家庭のしおり」(40.6%)、「横浜市のホームページ」(19.2%)といった行政の広報が多くなっている。一方で、生活保護、児童相談所、市営住宅は認知度が高いにもかかわらず、利用度が極端に低い。ここから、利用度が低い理由として「これらの制度は必要とされていないのではないか。」、「制度自体が使いづらいのではないか。」、「収入などの条件が満たせず使えないのではないか。」などが考えられる。

図13 参照:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

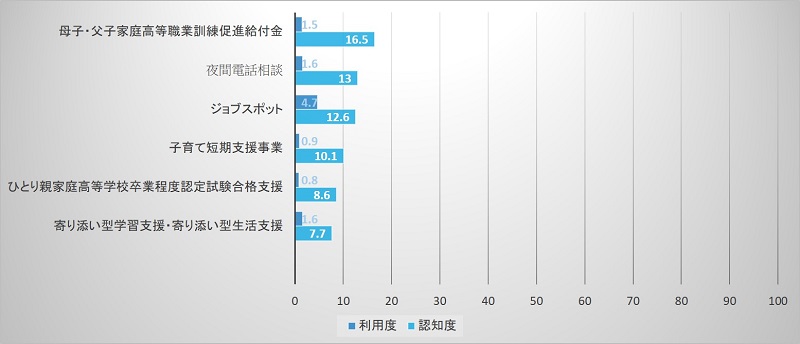

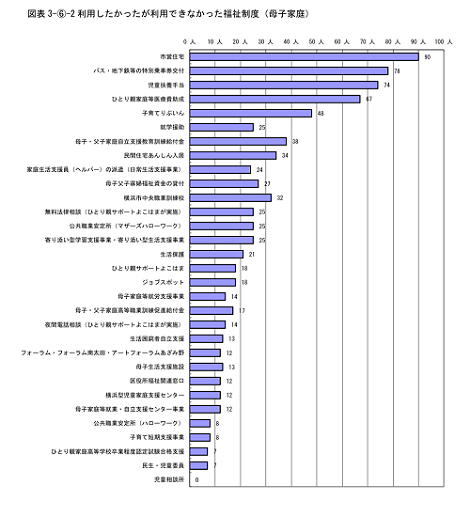

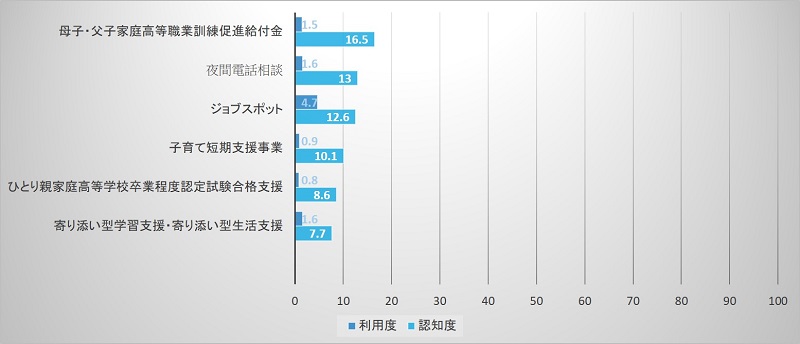

また、下図では母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金、ジョブスポット、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援などの就業支援と、寄り添い型学習支援・寄り添い型生活支援などの教育支援が認知度も低く、利用度も低い。ここから、「制度自体必要としていないのではないか。」、「広報が上手くいっていないのではないか。」という理由が考えられる。

図14 出所:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

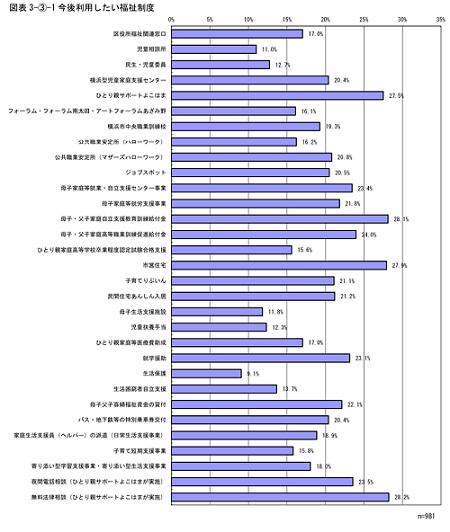

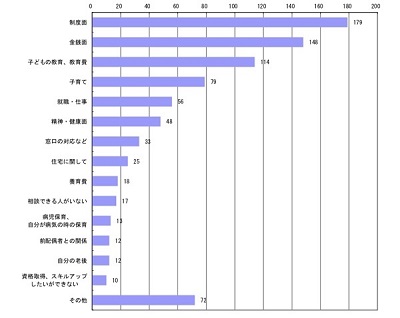

8-2.ひとり親の要望

では、具体的にどのような制度を利用したいと考えているのだろうか。横浜市が行ったアンケートによると要望が多いことが分かる。図11より、今後利用したい福祉制度として就業支援と住宅支援、相談・情報提供の割合が高いことが分かる。具体的に、就業支援では「母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金」、「母子家庭等就業・自立支援センター事業」が高く、住宅支援では「市営住宅」、「民間住宅あんしん入居」が利用したい割合が高い。相談・情報提供では「ひとり親サポートよこはま」、「無料法律相談」を利用したいと考えている母親が多い。 また、利用したかったが利用できなかった福祉制度として、経済的支援以外では上記同様、住宅支援と就業支援の割合が高い。

左図15 右図16 出所:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

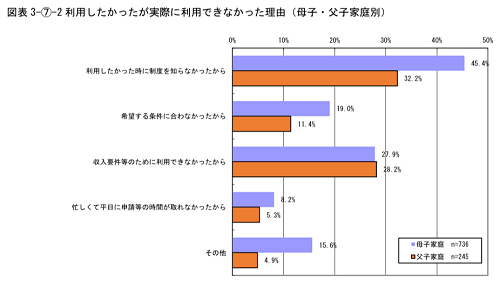

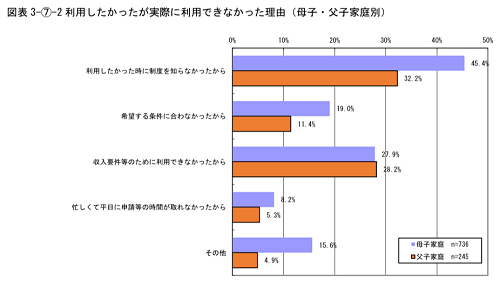

また、利用したかったが実際に利用できなかった理由は、「利用したかった時に制度を知らなかったから」の割合が高く、次いで「収入条件等のために利用できなかったから」「希望する条件に合わなかったから」、「忙しくて平日に申請等の時間が取れなかったから」という理由が続いた。

図17 出所:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

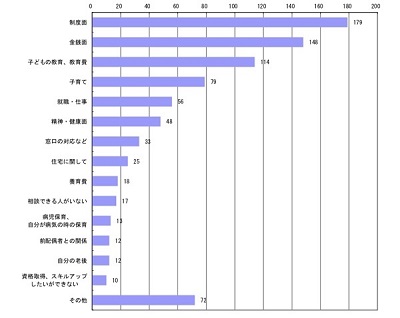

その他の意見として特に多いものは「支援制度についての情報がほしい」という制度面の要望であった。次いで「家賃が厳しい」、「生活費が足りない」という金銭面での要望や「教育費がかさむのが大変」「子供が望む十分な教育を受けさせてあげたい」という子どもの養育面での意見が続いた。

図18 出所:横浜市ひとり親家庭自立支援計画『横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果』

8-3.市営住宅

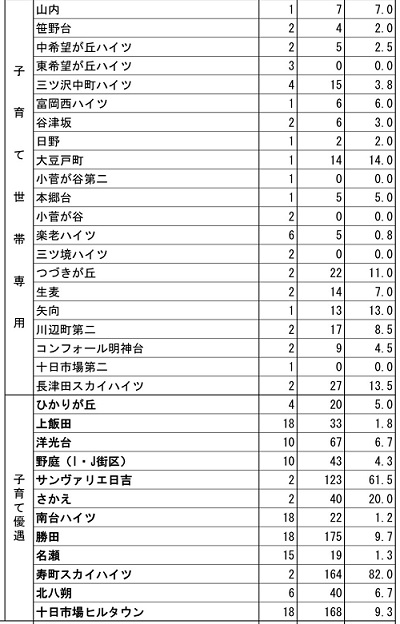

では住宅支援の1つである市営住宅はどのような課題があるのだろうか。横浜市の市営住宅は、入居者募集が4月と10月の年に2回行われる。応募資格は以下の7つの条件を満たすことが必要である。1.申込者は成人であること。2.申込者が、市内に在住(又は在勤)6か月以上であること。3.夫婦(婚約者及び内縁関係にある者を含む)または親子を主体とした家族であること。4.現在、住宅にお困りであること。5.申込者及び入居しようとする家族について、住民税の滞納及び市営住宅の使用に関する債務がないこと。6.市営住宅で円満な団地生活ができること、また、申込者及び入居しようとする家族が暴力団員で ないこと。7.世帯の収入が、収入基準以内であること。(ひとり親世帯は月収が214,000円以下)申し込みの受付区分には、「一般組」と、一定の資格を有する方が申し込める「特認組」があり、特認組の申込者は、一般組より当選率を優遇している。母子家庭は当選率を一般組の3倍にしており、子育て支援対象住宅は当選率を一般組の10倍にしている。

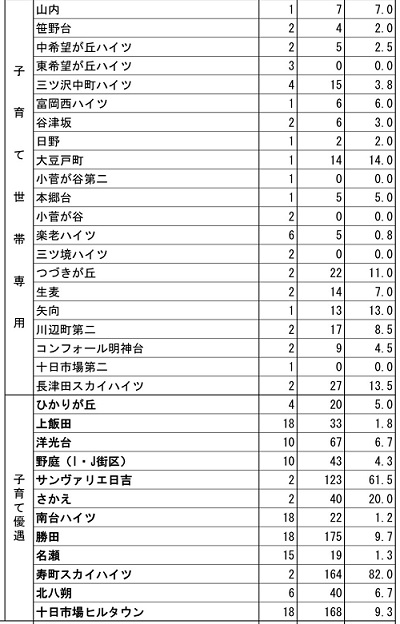

図19 出所:令和元年10月募集 市営住宅応募状況表

上図は令和元年10月募集の応募状況である。ここから分かるように、子育て世帯の市営住宅は人気が高く、特に子育て優遇対象住宅は倍率が高い。そのため、抽選に当たらず入居できない人が多くなっている。

8-4.横浜市ひとり親支援制度における課題

8-1、8-2、8-3から、横浜市の福祉制度には2つの課題があると考えられる。1つ目は、住宅支援が需要を満たしていないことである。8-2の「ひとり親の要望」や6-2の「ひとり親になった時に困ったこと」からも分かるように、市営住宅などの住宅支援は求める声が多い。にもかかわらず供給量と釣り合っていない。2つ目は就業支援の認知度が低いことである。6-2の「ひとり親になった時に困ったこと」から、「就職先がきまらない」ことが不安要因になっていることが分かる。そのため、需要はあるはずだが認知度が低い。広報が上手くいっていないことが予想される。

9.住宅支援 NPOの取り組み

8-4で明らかにしたように、住宅支援に課題があることが分かる。そこで、政策提言につながるNPOの取り組みを調べていく。

- NPO法人「ピッコラーレ」(東京都豊島区)

2015年に設立され、避妊の失敗、未婚での妊娠、想定外の妊娠、性被害などこれまで延べ1万3千件近い相談に乗ってきた。

2020年3月を目標に、漂流する妊婦が安心できる居場所「プロジェクトホーム」を豊島区内に計画中である。

- NPO法人「抱樸(ほうぼく)」(福岡県北九州市)

2000年に設立され、炊き出しのボランティアや居住支援を行っている。2017年9月から、家賃保証会社「オリコフォレントインシュア」(東京)と新たな取り組みを始めた。オリコ社は抱樸による生活支援を条件に、入居者の保証人になる。抱樸は入居者と契約を交わした上で生活保護費を代わりに管理。管理人による安否確認も支援の1つである。

10.政策提言

以上をふまえ、横浜市のひとり親家庭に対して以下の提言を行う。

- 市の主導で、養育費の確保をする。不払いの場合は市が立替え、支払い義務のある親から徴収、もしくは財産を差し押さえられるようにする。また、「横浜市ひとり親家庭自立支援計画」の一環である「ひとり親サポートよこはま」の女性弁護士による無料法律相談とも連携して、相手となるべく関わらないように配慮をする必要がある。

- 母子世帯の市営住宅の当選確率を上げる。また、 「ピッコラーレ」や「抱樸(ほうぼく)」などの居住スペースを提供したり、保証人になるといった支援をしているNPO法人と連携する。

- 就業支援の広報を強化する。例えば、離婚届けを出すときに就業支援についてのチラシなどを渡す。住宅支援や経済支援をするときなど、他の支援をするときに就業支援の話題も職員が積極的にPRする。

子供の貧困問題は原因が非常に複雑で、一行政だけでなく複合的な支援が必要である。市という行政の中でも部署を超えて支援を提供する必要がある。それに加えて、NPOといった外部の力も借りて長期的な支援をしなければならない。

<参考>東京都の取り組み

シングルマザーは都市部に多いのではないかという考えから、東京都のシングルマザーへの支援を調べたところ「東京都ひとり親家庭自立支援計画」というものがあった。これは、3つの理念をもとに4つの施策分野にわたって支援するというものである。

3つの理念

- ひとり親家庭の自立を支援し、生活の安定と向上を図る

- ひとり親家庭の子供の健やかな育ちを支援する

- ひとり親家庭の子供の健やかな育ちを支援する

4つの施策

- 相談体制の整備

- 就業支援

- 子育て支援・生活の場の整備

- 経済的支援

このような3つの理念に基づいた支援計画で行われている具体的な支援を紹介していく。

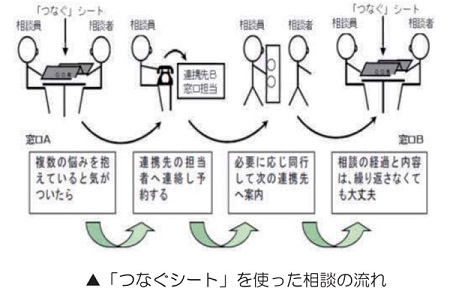

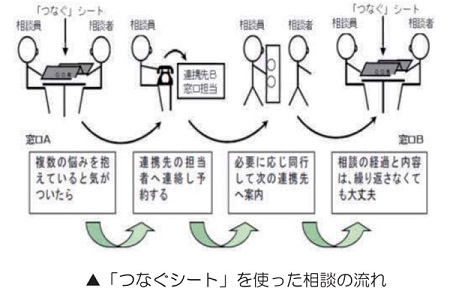

- 足立区・つなぐシート

複数の悩みを抱えている相談者にできるだけ早い段階でシートを利用し、複数の相談機関との連携で相談者の悩みを解決しようとする支援である。このシートによって、相談者が同じ話を何度もすることなく、負担軽減ができる。また、複数の相談員が支援することで「たくさんの問題を1人で抱えている」孤立感も軽減できる。1人親の転職相談に来た区民が転職以外にもいくつもの悩みを抱えていたため、このシートを利用し、問題解決の手伝いをしたという実績もある。

図20 出所:東京都福祉保健局『第3期東京都ひとり親家庭自立支援計画』

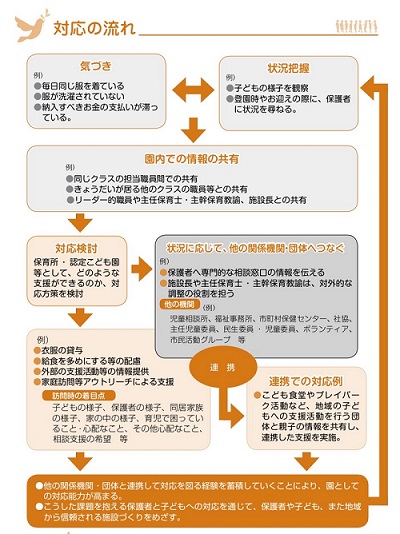

<参考>貧困と保育園との結びつき

参考文献

- 内閣府「平成26年度版 子ども・若者白書(全体版) 第3節子供の貧困」http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26honpen/b1_03_03.html(2017/6/27最終アクセス)

- コトバンク「相対的貧困率」https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E7%8E%87-552844(2017/6/27最終アクセス)

- コトバンク「絶対的貧困率」https://kotobank.jp/word/%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E7%9A%84%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E7%8E%87-548314(2017/6/27最終アクセス)

- ママモワ「支援・手当」 https://press.mamamoi.jp/225455?all=true(2017/10/30最終アクセス)

- 厚生労働省「我が国の人口動態」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html(2020/1/31最終アクセス)

- 厚生労働省「人口動態調査」http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html(2018/1/8最終アクセス)

- 厚生労働省「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/02-b16.html(2018/1/8最終アクセス)

- 横浜市「子ども青少年局児童扶養手当」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jidoufuyouteate.html(2019/8/6最終アクセス)

- 東京都福祉保健局「第2期東京都ひとり親家庭自立支援計画」http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/hitorioyakeikaku/hitorioya2ki.files/hitorioya2ki.pdf(2018/1/8最終アクセス)

- 東京都福祉保健局「第3期東京都ひとり親家庭自立支援計画」http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/hitorioyakeikaku/daisanki/3kikeikaku.files/03-2shou.pdf(2018/1/8最終アクセス)

- 東京都の統計「東京都世帯数」http://www.toukei.metro.tokyo.jp/syosoku/sy-data.html(2018/1/8最終アクセス)

- 全国保育士会「保育士・保育教諭として、子どもの貧困を考える」www.z-hoikushikai.com/about/siryobox/book/hinkon.pdf(2018/6/4最終アクセス)

- 厚生労働省「平成23年度全国母子世帯等結果調査報告」http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/(2018/6/4最終アクセス)

- 厚生労働省「平成28年度国民生活基礎調査」http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html(2018/6/4最終アクセス)

- Florence「ひとり親支援」https://florence.or.jp/news/2017/06/post18158/(2018/6/4最終アクセス)

- 読売新聞「養育費算定 見直し検討 母子家庭の貧困 背景 最高裁設置機関」2018年5月8日

- 多治見ききょう法律事務所「日弁連の新教育算定表とは」https://tajimi-law.com/rikon/santeihyo/nichibenren.html(2018/6/4最終アクセス)

- えらべる倶楽部「地図から検索ー神奈川県」https://www.elavel-club.com/map/kanto/kanagawa.html (2019/1/22最終アクセス)

- 横浜市「横浜市について」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/ (2019/8/6最終アクセス)

- 横浜市ひとり親家庭自立支援計画「横浜市ひとり親家庭自立支援計画(平成30年~平成34年)」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/plan/jiritsu-shien.files/all.pdf (2019/8/6最終アクセス)

- 横浜市ひとり親家庭自立支援計画「横浜市ひとり親世帯アンケート調査結果」https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/plan/jiritsu-shien.files/0016_20180802.pdf (2019/8/6最終アクセス)

- 朝日新聞「(いちからわかる!)離婚後の養育費、基準が変わったの?」2019年12月24日

- 朝日新聞「養育費「まだ不十分」母子家庭当事者ら 算定新基準」2019年12月24日

- 朝日新聞「養育費、月1~2万増 16年ぶり新基準 経済情勢を反映」2019年12月23日

- 朝日新聞「(記者解説)離婚後の子、どう守る 大阪社会部・長富由希子、専門記者・杉原里美」

- e-Start政府統計総合窓口「国勢調査平成27年度」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=000001049104&cycle=0&tclass1=000001049105(2020/1/26最終アクセス)

- 張 思銘,2017, 「日本における母子世帯の就業支援と生活保障 : 無職期間を中心に」『北海道大学大学院教育学研究院紀要』(129): 51-66

- 読売新聞「不払い者財産 特定可能 改正民事執行法 養育費回収を強化」2019年5月11日

- 朝日新聞「養育費の不払い分、市が立て替え方針 迅速支援狙う 明石の検討会 」2019年11月19日

- 朝日新聞「(社説)子の養育費 不払い防ぐ対策を急げ」2019年11月27日

- 横浜市住宅供給公社「市営住宅」https://www.yokohama-kousya.or.jp/municipal/(2020/1/31最終アクセス)

- アエラ「ここは僕の居場所です 住まいの貧困が急増中」2019年10月28日

- 朝日新聞「困窮者に保証人、住宅の安全支援 札幌11人死亡火災3カ月、北九州のNPOは/北海道」2018年5月1日

Last Update:2020/3/26

© 2017 Miu Ishii. All rights reserved.