富山市の富山ライトレール 2015年1月5日 筆者撮影

路面電車は、近代都市における主要な都市交通として多くの人々に利用されてきた。日本では19世紀末の京都に登場して以来全国各地に広まり、東京や大阪などの大都市をはじめ、中には都市内だけではなく郊外へ向かうもの、隣の町や村とを結ぶ路線も存在した。しかし、高度経済成長期になりモータリゼーションが到来すると、路面電車は交通の邪魔物として排斥される存在となり、多くの路線が廃止されていった。現在残っている路線の多くも赤字に苦しんでいる。

現在日本の都市は、少子高齢化、中心市街地の衰退、コミュニティの喪失等といった大きな問題をいくつも抱えている。こうした問題は、現在路面電車が残る地方都市において特に顕著である。私は上記に示したような、地域に存在する問題を路面電車を通じて解決していきたいと考えた。なぜ路面電車がそうした問題の解決方法として有用なのかについては次項で述べたい。

まず、地方における問題として、いくつかの問題が挙げられる。

一つ目が、中心市街地の衰退問題である。中心市街地の衰退要因はいくつか考えられるが、その一つに地方における買い物事情の変化がある。かつて、大型店舗の設置は大規模小売店舗法(大店法)という法律で規制されており、出店の際には既存の商店関係者との協議は必要不可欠であった。ところが、1980年以後の日米構造協議を経て、大店法は廃止され、1998年に大規模小売店舗立地法(大店立地法)が制定された。大店法は「周辺の中小事業者の事業活動の機会を適正に確保」することを目的としたのに対し、大店立地法は「周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の 配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保する」ことが目的とされた。大店立地法では、周辺で発生しうる交通渋滞などを防止するため、駐車台数の規定もされた。しかし広大な駐車場を設置できるスペースは中心市街地にはないことが多く、結果的に多くのショッピングセンターが郊外に誕生することとなった。その結果、中心市街地の小規模商店はもちろんのこと百貨店や大型スーパーまでもが打撃を受け、商店街の衰退につながった。こうした郊外型ショッピングセンターは車利用が前提であり、車を持たない高齢者や若者を中心に「買い物難民」を出現させた。

路面電車が走るのは、こうした旧来の中心市街地である。そのため、中心市街地の衰退は路面電車の経営に大きな影響を及ぼしうる。しかし逆に言えば、中心市街地を走っているからこそ、中心市街地活性化のために路面電車は大きな役割を果たせるのではないかと考える。

現在、日本は超高齢社会に入りつつある。現在、都市交通の中枢を担っているのは地下鉄やJR、私鉄である。都市部の多くの路線は、踏切の廃止による交通渋滞の緩和を目的に、立体交差や地下化がされていることが多い。そのため、列車に乗るには階段の昇り降りが必要となり、高齢者や体の不自由な利用者にとっては使いづらい。近年ではエレベータやエスカレーターの建設も進んではいるが、未だ不十分であるのが現状である。例えば、東京メトロ東西線早稲田駅では、エレベーターは西船橋方面行のホームにしか設置されておらず、中野方面ホームへは車いす専用の昇降機を利用するほかない。

一方、路面電車は道路の上を走っていることもあり、容易に乗り降りすることができる。最近では低床車両の導入により車イスでもシームレスに乗り込むことが可能になりつつある。高齢者や体の不自由な人にもやさしい交通機関として、路面電車はうってつけなのでである。

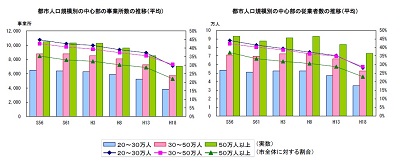

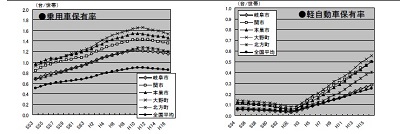

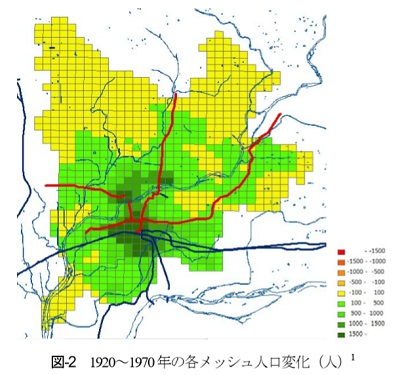

図2

図2

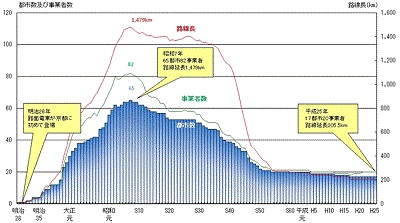

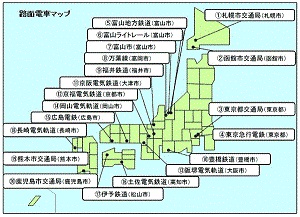

現在、日本には17都市20事業者、延長約206㎞の路面電車網が存在している。図1は、路面軌道の推移を示した表である。明治28年に路面電車が京都に誕生して以来、路線網は拡大の一途を辿った。最盛期の昭和7年には全国65都市で82事業者が存在し、総延長は1,479㎞に上った。戦時中には観光地に向かう路線や不採算路線が鉄資源確保のため休廃止に追い込まれたが、その後昭和30年代に入るまでは大きな変化もなく推移した。しかし、高度経済成長に伴いモータリゼーションが起こると、路面電車の廃止が急速に進行した。これは、交通渋滞の激化により、電車の定時性が大きく低下したことが要因である。例えば東京都では、1959(昭和34)年に警視庁により軌道内への自動車乗り入れが許可され、定時性が大きく低下した。東京都電は当時41系統まで存在し(26系統は昭和26年に廃止)、日本最大の路面電車であったが、1972(昭和47)年までに現在の荒川線の区間を除いてすべて廃止された。昭和30年から50年の20年間で、路線長は約7分の1まで減少した。

公営交通事業協会の調査によれば、2006年のデータで黒字を計上していたのはわずか5社であり、その中でも黒字基調で推移しているのは広島電鉄、富山地鉄、岡山電軌の3社のみである。路面電車の赤字基調の原因として挙げられるのが、コストの高さである。路面電車は車両が小さく定員が少ないので、車両のコストを定員で割ると他の鉄道と比べ割高になりやすい。また、路面電車はその特性上加減速の機会が多くなりがちであり、メンテナンスコストも嵩んでしまう傾向にある。加えて、潜在的な原因として速度の遅さが挙げられる。公営交通事業協会によれば、路面電車の表定速度は時速11~20㎞ほどであり、これは自家用車と大差ない。信号待ちや停車による時間のロスが「路面電車は遅い」という印象を強めていると考えられる。

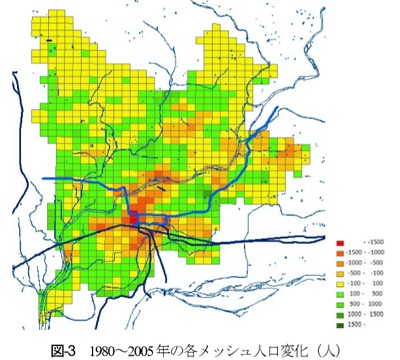

図2

図2

本章では、既存の路線網を有効活用しつつ、沿線の少子高齢化や中心市街地の衰退といった地域の問題を解決していこうとしている例として、福井県福井市の例を取り上げたい。

福井市は、面積536.19平方キロメートル、人口266,912人を有する福井県の県庁所在地である。福井市は県内最大の人口を有し、付近の鯖江市、越前市、坂井市等と共に人口50万超の福井都市圏を形成している。福井都市圏にはJRの北陸本線、越美北線のほかにえちぜん鉄道三国芦原線と勝山永平寺線、また福井鉄道福武線が走る。

岐阜県岐阜市は、岐阜県の県庁所在地であり、人口約40万人を擁する県下最大の都市である。隣接する本巣市、山県市、大野町、瑞穂市、北方町、岐南町、笠松町、各務原市と共に岐阜都市圏を形成し、都市圏人口は約82万人に上る。現在日本国内において路面電車政策の先陣を切る富山市の人口が約41万人(都市圏人口は約64万人)とほぼ同規模の人口を擁し、前段で例示した福井市(人口約26万人、都市圏人口約66万人)と比べるとより多くの人口を擁している。岐阜市が両都市と異なるのは、すぐ近くに名古屋市という非常に大きな求心力を持つ都市が存在していることが挙げられる。現在岐阜駅~名古屋駅間はJR東海道線の快速電車で19分で結ばれており、470円で移動できる。そのため、岐阜市民の多くが買い物や雇用を求めて名古屋市に向かう傾向が強まっている。また、岐阜市はもともと繊維産業で栄えていたが、近年では衰退傾向にある。そのような理由から、中心市街地の凋落が著しいのが現状である。

現在市域を走っている鉄道には、JRの東海道本線、高山本線、名古屋鉄道(名鉄)の名古屋本線、各務原線がある。2005年までは、岐阜市内中心部を走る名鉄岐阜市内線、岐阜市内線と直通し、北方町・大野町・揖斐川町方面へとつながる名鉄揖斐線、岐阜市内から関市方面を結んだ名鉄田神・美濃町線が存在した。こうした一連の路線群は、路面電車用の低い電圧である600Vの電圧で走行していたため、「名鉄600V線」と一般に呼称される。本稿でも以下この呼称を使用させて頂く。

路線バスは現在名鉄系の岐阜乗合自動車(岐阜バス)が担っている。2005年までは岐阜市交通事業部による岐阜市営バスが運行されていたが、慢性的な赤字経営に陥っており路線はすべて岐阜バスに転換された。岐阜市の資料によれば、昭和46年から平成13年の30年間で、市内におけるバス交通の分担率は三分の一に低下しており、他の地方都市と同様に自動車への依存が進んでいるといえる。

前述のとおり、岐阜市内には2005年まで名古屋鉄道が運転する軌道線が存在した。

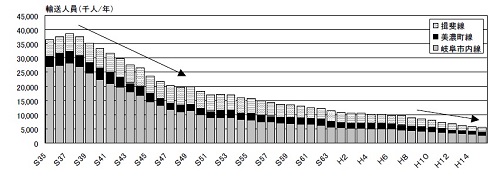

上の図は、岐阜の路面電車の乗降客数の推移を示したものである。路面電車の輸送人員は、1962(昭和37)年の約3600万人が最高であり、その後は減少に転じている。特に昭和40年代の下げ幅が深刻で、およそ10年間で半減している。昭和50年代以降も漸減傾向にあったが、平成5年以降再び減少幅が大きくなっているのがわかる。そこで次項では、岐阜市において路面電車の利用が滞ってしまった理由を何点か述べる。

高度経済成長期以降、日本の都市部に人口が集中し、それに伴う過密化や交通渋滞が問題になり始めた。こうした趨勢に対して、国や行政は公共施設の郊外移設をすすめた。国立岐阜大学は以前は市内線終点の長良北町電停付近にあったが(図中星印)、1981年以降郊外の柳戸キャンパス(図中丸印)に移転が進み、2005年の国立病院移転をもって完了した。その他の公共施設として、1982年に中心部から離れた地域に県美術館が、1995年には岐阜県図書館がほぼ同じ地点(JR西岐阜駅付近 なお西岐阜駅は1986年に開業している)に開業した。このように公共施設の郊外移転が進んだことにより、岐阜市民が中心市街を回遊する機会を失ったことが、路面電車の乗客減少につながった。

岐阜市の中心部はJR(旧国鉄)の岐阜駅の北側に広がっている。その中でも特に繁華だったのが柳ケ瀬地区である。柳ケ瀬は美川憲一の「柳ケ瀬ブルース」にも歌われ、昭和30~40年代には中京地方屈指の歓楽街として栄えた。岐阜市は戦前から繊維産業が盛んであり、通りにはアパレル関係の店舗がひしめきあっていた。この時期は、路面電車の乗客数がピークを迎えた頃と一致する。しかし昭和50年代になると郊外化志向やモータリゼーションの進展により、人々は郊外のショッピングモールなどに向かうようになった。また、先述したようにJR東海道線の増発・スピードアップにより名古屋へのアクセスが飛躍的に向上したことにより、買い物客が名古屋市へと流出した。その結果、大型店舗の閉鎖が相次ぐこととなった。閉鎖された主な店舗の名称と閉鎖年の一覧は以下の通りである。

路面電車を語るうえで避けて通れないのが定時性の問題である。道路交通法21条では「車両は、左折し、右折し、横断し、若しくは展開するために軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない」と定めている。しかし、前項の規定は高度経済成長期に進行したモータリゼーションの影響により形骸化し、自動車の軌道敷内乗り入れを認可する自治体が増加した。現在でも路面電車が主要な交通機関として活躍する長崎市や広島市では、行政が県警と連携し軌道内乗り入れを積極的に規制しているが、岐阜市においては特にこうした施策は取られなかった。そのため、軌道内には頻繁に自動車が侵入し、列車の定時運行の妨げとなっていた。また鉄道線であった揖斐線を除く他の線区はすべて軌道法に準拠しており、最高速度は40km/hに制限されていた。それに加え、岐阜市内線以外はほぼ単線であったため、一度遅延が発生するとなかなか取り戻すことができず、単線であるため行き違い列車も遅延する、という悪循環に陥っていた。こうした状況は、市民の路面電車利用機会を減少させる事態を招いたと考えられる。

路面電車は都市の中心部を走行する性質上、高頻度運転が望ましい形と言える。そこで廃止直前期における岐阜の路面電車の本数を見てみると、残念ながら望ましい本数があったとは言えない。岐阜市内線の日中はすべてが揖斐線直通電車となる関係で毎時4本、ラッシュ時は忠節折り返しの区間便が走ることで毎時6本であった。美濃町線は90年代末期までは毎時4本走っていたが、晩年は30分ごとの毎時2本であった。特に競輪場前~徹明町間においては日中1時間に1本しか走らない時間も存在した。一方で並行する路線バスは朝ラッシュ時毎時8本を確保しており、本数の差は歴然としていた。また速達性という観点から見ても、鉄道の劣勢は明らかであった。岩田知也・加藤博和(2011 名古屋大学)「鉄軌道廃線の影響分析―岐阜600V線を対象として―」の記述によれば、美濃町線の岩田坂~新岐阜駅間で比べると、朝7時台バスは7本あるのに対し、鉄道は4本のみであった。また、所要時間はバス20分に対し、鉄道30分であった。 運賃に関してはバス350円、鉄道310円と鉄道の方がわずかに優位であったが、速達性・利便性ではバスの後塵を拝していた。こうした点が鉄道離れを引き起こしたともいえる。

岐阜の路面電車の負の特徴といえるのが停留所に安全地帯がないことである。安全前地帯とは、路面電車の乗降者の危険を防ぐために、車道上に一段高く設けた施設のことをいう。(図2参照)しかし、岐阜市においては(図1)のように安全地帯が存在せず、ただ車道に緑色でペイントがされているだけであった。国土交通省の資料によれば、路面電車利用客並びに沿線住民ともに、路面電車利用の不満因子は「乗降場所の安全性がトップ」である。こうした実態は、路面電車の利用を敬遠する要素の一つであったことは容易に想像できる。

上の表は、路面電車沿線自治体の乗用車保有率の推移を表したものである。沿線自治体の乗用車保有率は全国平均の約2倍であり、かなりの程度車社会が進行していることがわかる。近年では世帯の2台目、3台目の車として軽自動車を保有するケースが増加しており、「一家に一台」の時代から「一人に一台」の時代へ変化しつつあることがうかがえる。以上からして、沿線のマイカー普及率の上昇が路面電車の乗客減少の一因となったことは容易に推察できる。

前項では路面電車が廃止になるまでの過程を述べたが、本章では路面電車廃止後の岐阜市の様子や政策について述べたい。

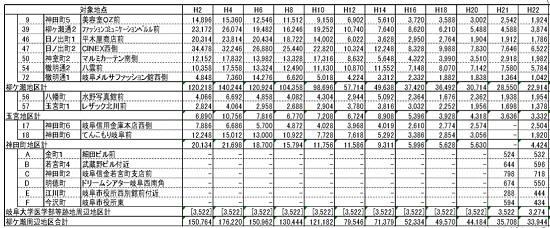

図2

図2

図4

図4

図6

図6

岐阜市では路面電車廃止後の都市交通として導入したのがBRT(バス輸送システム)である。岐阜市ではBRTシステムを以下のように定義している。

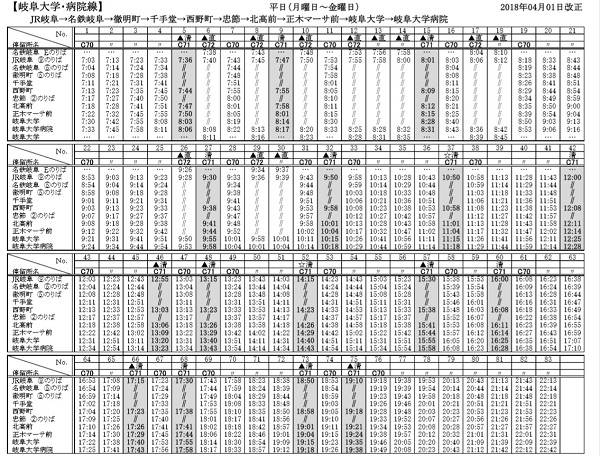

図1は、JR岐阜駅と岐阜大学を結ぶ路線の時刻表である。同路線は岐阜市中心部を通り郊外にある国立岐阜大学や岐阜大学病院を結ぶ基幹路線である。本稿冒頭に記した連接バス「清流ライナー」は、通常のバスに比べ2倍弱の130人の定員となっているが、このバスは運行を委託されている岐阜バスには4台しか存在していない。そのため、日中毎時4本のうち、連接タイプの車両で運転されているのは1本のみであり、他の3本は通常の路線バスタイプの車両で運転されている。BRTとしての輸送力が果たして本当に果たされているのかどうか、いささか疑問が残る。

次に、定時性の確保という問題もある。岐阜市では中心部の道路の外側一車線ずつをバスレーンとして整備している。しかし、中心部のみの導入では、市外へ向かうバスの遅延を防ぐのに効果はあっても、逆に市外からのバスの遅延を防ぐことはできない。以上の2点から、岐阜市のBRTシステムはその有効性に疑問符がつくといえよう。

BRTシステムの先進的な取り組みを行っている自治体に、ブラジル・クリチバ市がある。クリチバ市はブラジル南部・パラナ州の州都であり、2014年現在で約185万人の人口を擁する都市である。クリチバ市は1960年代以降急激な人口増加が起こり、それに伴う交通渋滞や大気汚染が深刻な問題になっていた。そこで市は新たなマスタープランを募集し、当時パラナ連邦大学の学生であったジャイメ・レルネルの案が採用された。レルネルは1971年に33歳の若さで市長に就任し、住民の生活や環境を優先とした新しい政策を推し進めた。レルネルは中心部の魅力向上と環境保持のため、中心部への自家用車乗り入れを制限する代わりに、BRT(バス高速輸送システム)を導入し、住民を巧みに中心市街地へ誘導した。現在ではバス路線網は市内の9割をカバーし、連接バスを用いる基幹路線とそれに接続する路線が緊密に連携しあうことで高度なネットワーク性を確立している。また市内の幹線道路の中央にはバスレーンが設けられ、定時性が担保されている。市民からも広く支持を受け、45%がバスを利用しているという。

こうした成功事例に比べると、岐阜市の事例は非常に小規模であり、限定的な効果しか得られていないのではないかと思われる。連接バスの導入事例は千葉県千葉市にも存在しているが、こちらは「BRT」という名称は使用していない。「BRT」という単語のイメージに捉われず、その中身に関してはまだまだ検討や見直しをしていく必要があると考えられる。

まずは、輸送力を比較する。まず、通常の路線バスタイプの車両の定員は70~80人程度である。しかしこれはあくまでも法定定員であり、実際は50~60人程度で満席になる。対して、通常の路面電車タイプの車両の定員は概して90~100人程度である。これは路線バスの法定定員の約1.3~1.4倍程度である。さらに連接タイプの車両だと定員は150人ほどに増える。このタイプの車両は広島の広島電鉄で実際に使用されており、ラッシュ時には大きな効果を果たしている。

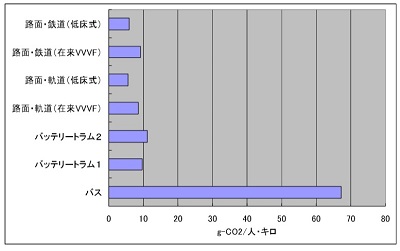

次に、環境面を比較する。交通安全環境研究所によれば、定員乗車を仮定すると、路面電車のCO2排出量はバスの1/7~1/10程である。そもそもの定員数を鑑みれば、路面電車はバスに比べ、少ない環境負荷でより多くの人間を運べることがわかる。

最後に、利便性という面から比較する。路面電車は軌道の上を走るため、電車がどこを走るかわかりやすく、旅行客やビジネス客が利用し易いという利点があるが、その反面、路線の延伸がやりづらいという欠点がある。一方バスは道路上を走行するため、どこへ向かうのか分かりづらく、旅行者が利用しずらいという欠点はあるがその反面、路線の延伸は容易に可能である。路面電車に限らず廃止された鉄道はバスによって代替されることがほとんどだが、多くの場合鉄道時代から大幅に利用客を減らしてしまう背景にはこのような事情があると考えられる。

本稿のⅤ、Ⅵ章では、岐阜市の立地条件も踏まえつつ、岐阜市における路面電車の衰退の原因として①公共施設の郊外移転、②中心市街地の衰退、③定時制の問題、④利便性の問題、⑤安全性の問題を挙げた。このうち①、②の問題については、岐阜市や周辺地域の都市構造が、路面電車の効率的な運営に寄与するものではなかったという事実が挙げられる。路面電車を利用するユーザーの多くは、高校生や高齢者など、自家用車の利用が難しい層であり、そうした層の需要をうまく取り込めていなかったと推察される。また、中心市街地の空洞化は、買い物客の減少につながり、結果的に路面電車の非定期利用者の減少を招くことにつながった。③~⑤の問題点については、運営者である名古屋鉄道では90年代以降新型車両を導入したり、2003(平成15)年には安全性向上を求めて試験的に安全地帯を建設するなど、様々な経営努力を重ねた。しかし、一民営企業の経営努力だけでは結果に限界があり、2005(平成17)年の廃線を迎えることとなる。

ここで、岩田知也・加藤博和(2011 名古屋大学)「鉄軌道廃線の影響分析―岐阜600V線を対象として―」の記述を参照してみる。同研究では、2005年に廃線となった鉄軌道線沿線の周辺人口の推移を、1920~1970年と1980~2005年で調査している。その調査によれば、1920年~70年においては鉄軌道沿線地区において人口が増加傾向にあるのに対し、1980年~2005年にかけては鉄軌道沿線と沿線地域の人口増加率に必ずしも相関関係が見られず、むしろ市内中心部では人口が減少していることがわかる。この結果から、鉄軌道の沿線自治体における存在感は、廃止の20年以上前から徐々に薄れていったことがわかる。また、鉄軌道の駅からの距離ごとに人口増加率を調べた場合もほぼ同様な結果が得られている。

以上3枚出典:岩田知也・加藤博和(2011 名古屋大学)「鉄軌道廃線の影響分析―岐阜600V線を対象として―」

岩田・加藤(2011)では、「本研究で対象とした岐阜600V線区では,鉄軌道があることによるメリットはほとんど見いだせなかった(中略)今後,鉄軌道が廃線の危機に瀕した際には、このような分析を定量的に行うことで,将来に向けた交通体系やまちづくりについて禍根を残すことがないようにすることが望まれる」と結んでいる。

私自身も、これまでの研究を通じて、岐阜600V線区の廃線は残念ながら避けられなかったのではないかと考える。路面電車は、通常の鉄道と異なり、道路空間という非常に公共性の高い空間を走行する。通常の鉄道ならば、ホームの改修や線形の改良工事は用地買収と収益性の問題をクリアすれば、鉄道会社の一存である程度は決定できる。一方路面電車では、安全地帯を設置するには道路の改修が必要となり、場合によっては道路交通を阻害してしまうことにもなる。だが、道路を走る路線バスや自家用車は、それが望ましい形ではないにせよ、概して路面電車と競合関係にあることが多い。”経営努力”をしようとも、自治体や警察の許可がなければ何もできない状況にあった。しかし、岐阜市は車社会が進展しており、自治体と鉄道会社の連携がうまくいかなかった点は非常に惜しまれる点である。2003年に名鉄が600V線区からの撤廃を宣言した時点で、既に600V線区の命運は尽きていたように思える。