和歌山県田辺市における地域振興

ー 観光業を基盤とした複合的なまちづくりの実現に向けて ー

早稲田大学社会科学部4年

上沼ゼミナール

水永 章

450年余の歴史を持つ「田辺祭」の笠鉾(2015/07/24 筆者撮影)

章立て

- 研究の意義と動機

- 田辺市及び南紀エリアの現状

- 観光地化政策を展開すべき3つの根拠

- 観光化への過程

- 政策提言

- おわりに

- 参考文献

1.研究の意義と動機

近年全国的な社会問題として常に挙げられる「地方衰退」は、具体的には人口減少と高齢化による地域社会の労働力不足、企業の後継者不足等が生じることで、地域経済が縮小し「地方衰退」が引き起こる構造になっている。それらを食い止めるべく、観光資源の活用や創出、移住者の誘致など各地域で様々な施策が行われているものの、依然として全国1,741市町村中647市町村が「過疎地域」とされている。本研究では、とりわけ人口減少が著しい和歌山県南紀エリアを対象に、地域に潜在する「観光資源」の活用をもって観光客の増加と消費行動を促し、地域経済活性化を図る公共政策案の提言を行いたい。また、地方における観光地化プロセスをモデル化することで、全国の地方衰退解決に対する政策立案の参考となれば幸いである。

研究対象である和歌山県南紀エリアは、田辺市と新宮市の7町1村を含めた地域を指す。その田辺市で生まれ育った私は、地域の自然・文化の素晴らしさを身をもって実感すると共に、駅前のシャッター商店街や地域企業の倒産等の地方衰退の現状も目の当たりにしてきた。一市民として危機感を感じ、高校時に地域活性化やまちづくりに関心をもった私は、当時行政関係者や地域企業の方々に田辺市の現状と今後の動向を伺った。その過程で、田辺市や近隣市町村に点在する観光資源の可能性に気づき、南紀エリアには「魅力的な観光地へと成長できるポテンシャルがある」と考えた。同時に、多くの市民が望む地域経済の活性化を、観光業の強化によって実現したいという想いが生まれた。

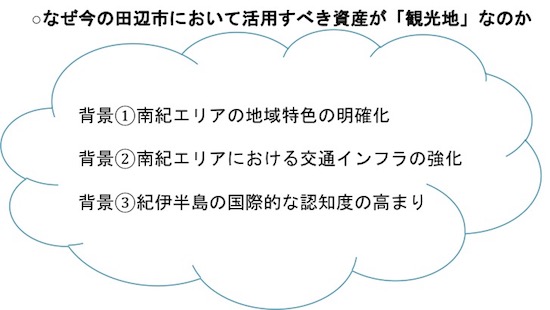

そして、大学に入学し政策科学ゼミに所属し具体的な研究を始めたことで、南紀エリアと南紀エリアを内包する紀伊半島の自然遺産に世界的需要があることや、付随して既に地域で観光地化を後押しする交通インフラ事業、民間事業が生まれていることを知る。また、南紀エリアの上富田町が官民一体となり様々な公共サービスを実現させ町の市場価値向上を図り人口増加を実現している事例を知った。つまり、1.マクロ的な視点から「世界的に需要がある観光資源」を保有している点、2.ミクロ的な視点で「交通インフラの強化」や「市町村の魅力が明確化」されている点を根拠に南紀エリアのポテンシャルを証明することができた。

以上より本研究では、和歌山県南紀エリアひいては田辺市の地域経済活性化を目的に、南紀エリアに潜在するポテンシャルを最大限に引き出し、インバウンド観光客の需要に応える観光地化政策案の提言を行う。

2.田辺市及び南紀エリアの現状

2-1直面する課題

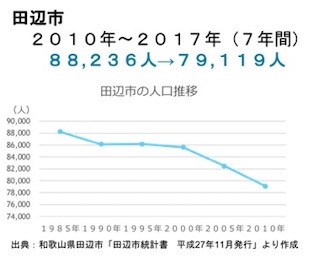

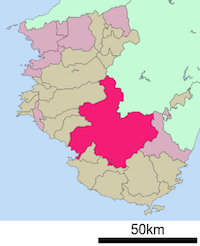

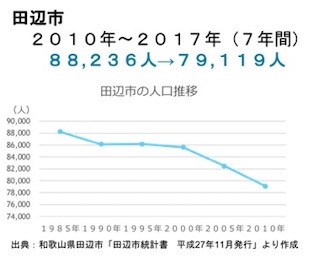

田辺市は、2017年12月末で総人口75,414人、面積1,026.91km2と近畿地方で最も大きな市である。平成の大合併で近隣の市町村と合併し、現在のような大きな市になったのだが、合併した町村を中心に田辺市は人口減少という深刻な問題を抱えている。和歌山県自体、24年連続で人口が減少しており、県内で二番目に人口減少が進んでいるのが田辺市である。下のグラフのように、田辺市の人口は年々減少していることが数値をもって確認できるが、特に合併した町村での人口減少や高齢化が目立っており、都市地域との人口・高齢比率の格差も問題となっている。

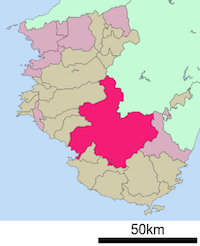

図1「和歌山県南紀エリア」出典:ウィキペディア「田辺市」

赤色の地域が田辺市以南が南紀エリア。

下の三角形のような地域が上富田町。

そうした問題に対し田辺市は、自然増減として少子化対策案を打ち出し、子どもを生み育てやすい環境づくりに取り組んでいる。社会増減としては、若年層の地元へのUターン、子育て世代の転入促進・転出防止、移住民への積極的な受け入れなどを充実させようとしているが、数値と市民の実感ともに効果を出していない。つまり、田辺市は深刻な人口減少問題を抱えているにもかかわらず、それを抑止できるだけの質の高い行政サービスが実施できていない。田辺市が今すべきことは、人口減少対策となる多様な政策を実現できるよう、既存の資源を活用し”財源の確保”することではないだろうか。

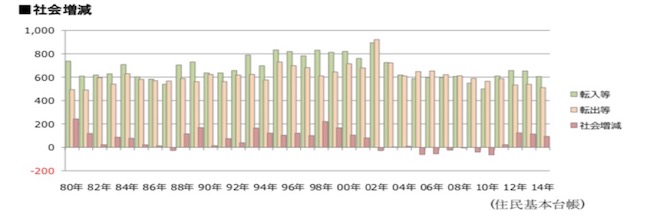

図2 出典:和歌山県田辺市「田辺市統計書 平成27年11月発行」より作成

また、観光面でも問題が見受けられる。田辺市の主な特産物は、梅やみかんなどの農作物だけでなく、海に面した地形により水産物にも恵まれており、国内でも有名な紀州備長炭や熊野牛といったブランド化された特産物も有している。観光資源では、「世界遺産熊野古道」や「熊野本宮大社」などの歴史遺産、日本三大美人の湯の一つでもある「龍神温泉」や、営業する公衆浴場としては世界唯一の世界遺産「つぼ湯」が有名な「湯の峰温泉」、450年余の歴史を誇る「田辺祭」がある。また、最近では伝統的な梅の栽培が「みなべ・田辺の梅システム」として世界農業遺産に登録された。しかしながら、こうした観光地の多くは市街地から離れた地域に存在しており、交通面での不便が生じることで魅力ある観光資源を活かしきれないのが現状と言える。よって、田辺市は「観光資源」が「観光商品」となるような交通手段の整備や情報発信の強化等のマネジメントを施す必要がある。

図2 出典:和歌山県田辺市「田辺市統計書 平成27年11月発行」より作成

また、観光面でも問題が見受けられる。田辺市の主な特産物は、梅やみかんなどの農作物だけでなく、海に面した地形により水産物にも恵まれており、国内でも有名な紀州備長炭や熊野牛といったブランド化された特産物も有している。観光資源では、「世界遺産熊野古道」や「熊野本宮大社」などの歴史遺産、日本三大美人の湯の一つでもある「龍神温泉」や、営業する公衆浴場としては世界唯一の世界遺産「つぼ湯」が有名な「湯の峰温泉」、450年余の歴史を誇る「田辺祭」がある。また、最近では伝統的な梅の栽培が「みなべ・田辺の梅システム」として世界農業遺産に登録された。しかしながら、こうした観光地の多くは市街地から離れた地域に存在しており、交通面での不便が生じることで魅力ある観光資源を活かしきれないのが現状と言える。よって、田辺市は「観光資源」が「観光商品」となるような交通手段の整備や情報発信の強化等のマネジメントを施す必要がある。

2-2潜在する可能性

次に、南紀エリアのポジティブな現状について紹介する。人口減少・高齢化といった問題は各市町村の共通課題であり、各々が様々な取り組みを実施している。田辺市市街地から車で南に20分ほど走った白浜町は、昔から近畿地方のリゾート地として有名で、夏シーズンには白い砂浜を有する「白良浜ビーチ」や「白浜温泉」を求めて多くの観光客が訪れている。また、同町に在る南紀白浜空港は2019年4月に民営化されたこともあって、羽田ー白浜間を1時間で結ぶ利便性から大手企業のサテライトオフィスの誘致にも成功している。今後は「南紀エリアの玄関」として重要な役割を担ってくことになる。

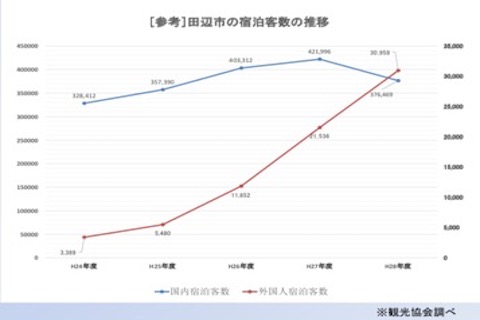

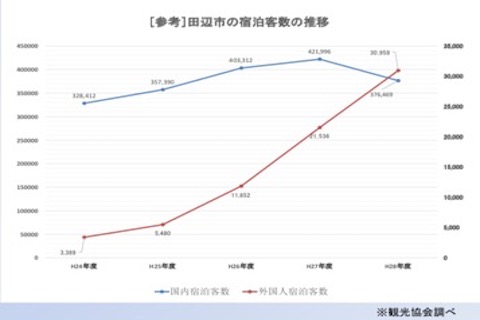

一方、田辺市は、世界的なシェアを誇るオーストラリアの旅行専門雑誌『ロンリープラネット』で、田辺市を含む紀伊半島が、世界の行くべき場所第5位に選ばれた。実際に、田辺市における外国人宿泊客数はH24年度が3,389人であったのに対し、H28年度には約10倍の30,958人にまで増加している。以上より、田辺市が世界の需要に応えられる観光資源がすでに存在していることを踏まえ、観光地としての知名度が高まってきている今、田辺市は観光ビジネスを強化することで消費拡大を図り、市街地と過疎地域の経済活性化を図らねばならない状況にあるのだ。

観光資源への需要増加と近隣の交通インフラの強化という背景から見える田辺市の本質的な問題点は、①人口減少が深刻であり経済が衰退している、理由の一つとして②恵まれた観光資源と将来性のあるインフラ事業が経済活性化に貢献していない、③それにより行政が潤わず有効な対人口減少サービスを実施できていない、とまとめることができる。そうした問題解決のプロセスを規模を縮小した形で実現し、人口増加を成功させた事例が同エリア内の上富田町である。

2-3人口増加成功事例:上富田町

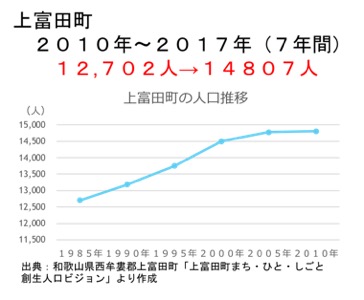

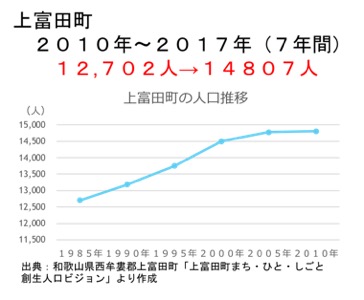

上富田町は、田辺市の近隣の町であり、2章の冒頭にあるマップにも記した地域で、海に面していない面積約57km2と小さな町である。世界遺産熊野古道の入り口である「口熊野」として知られているが、観光資源はほとんどない。電車も2時間に1本のJR西日本紀勢本線の朝来駅のみである。しかし、国勢調査で1965年の9,660人から2017年10月の15,088と、半世紀以上に渡って人口が増加し続けている。日経BP社「50年間人口が増え続ける、和歌山県上富田町の秘密」では、この政策を「巻き込み型戦略」と称し、町長を中心とした産官民一体の政策として紹介している。その記事から上富田町の施策をまとめるた内容が以下。

図3 出典:和歌山県西牟婁郡上富田町「上富田町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」より作成

上富田町は2018年に町長選挙が行われ、現職は奥田誠氏であるが、今回で引退となった小出隆道氏は、長年上富田町を引っ張ってきた立役者である。彼の行ってきた施策はこうだ。

①農業開発から企業誘致による地業産業のへの転換、②スポーツ施設の開発による地域経済の活性化

以上の政策を軸に、上富田町の町づくりは「行政に住民や企業を巻き込む」という戦略で進めてきた。こうした施策は、町に仕事を生み、人を呼び、経済を活性化し、町の安定した行政サービスに繋がった。その結果、県内や田辺市を含む近隣の市町村からの移転者も多くなっているのだ。つまりはベッドタウン化が上富田町における人口増加の正体といえる。

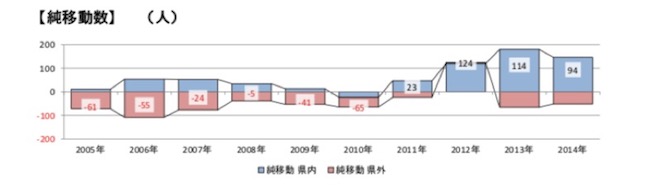

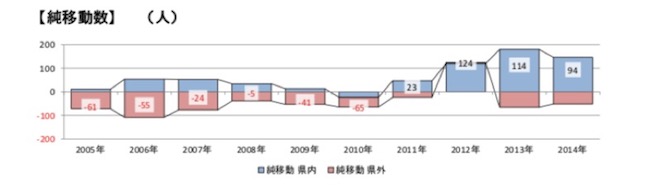

図4 出典:和歌山県西牟婁郡上富田町「上富田町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」

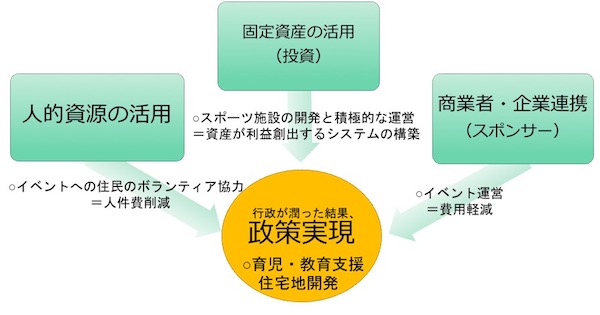

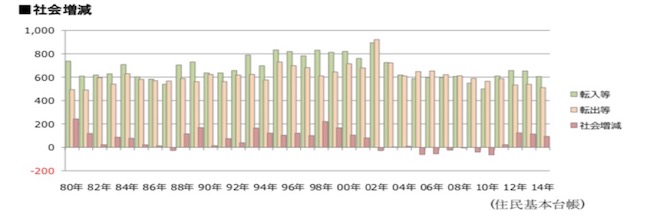

では、具体的な施策について述べる。一点目の企業誘致については、1970年から始まった。続いて1975年には二つ目となる企業誘致にも成功し、その際の企業団地造成が、現在の上富田町の発展に繋がっているという。二点目のスポーツ事業については、1995年に完成した「上富田スポーツセンター」が関わっている。大規模なこの施設は、1989年に「ふるさと創生事業」として交付された1億円をも投資して建設された。町長にとって、この投資は、未来への投資であった。スポーツ施設が出来ることで、スポーツ教育にも力を注ぐことができ、子供たちの将来につながる投資であったのだ。そして、スポーツ教育が盛んな町という印象は、町のPRポイントともなり、町長が大規模なマラソン大会を企画実行し、サッカーJリーグやなでしこジャパンのキャンプ誘致、プロ野球のウェスタンリーグの公式戦の招致、最近ではラグビー日本代表候補の強化合宿誘致も実現した。しかし、そうした大規模なマラソン大会などは、町の財政からの出資では、かなり厳しいものであった。そんな中で行ったのが、企業・町民との協力であった。

上富田町町長は、「お金がない」ことをキーワードに、何をするにしても企業と町民い協力を求めた。資金援助やボランティア協力を得て、町起こしでもあるイベント開催は実現された。また、こうした官民一体の政策は、町づくりに住民や地元企業を巻き込むことで、市民参加を促し、町民の町への愛着や誇りを持たせた。また、住宅地開発、子ども教育政策の強化より、町外の人々に「移り住みたい町」という印象を与えた結果、現在のような人口増加を実現したのである。今でも決して裕福な財源がある訳ではないが、町の目標やビジョンに着々と近づいている。

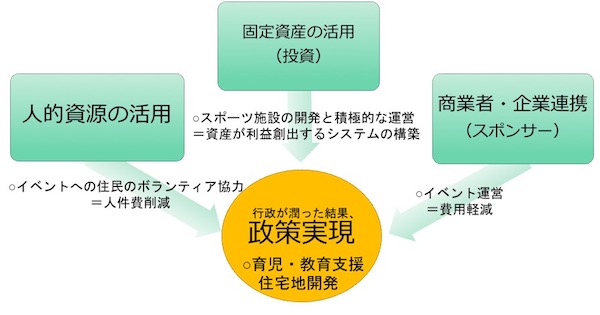

図5 出典:和歌山県西牟婁郡上富田町「上富田町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」

※企業誘致が行われた直後の80年代、スポーツ施設が完成した90年代にかけて転入が著しく多いことが分かる。

この「巻き込む」という行為は、いわば上富田町の”財”である「住民・企業・公共施設」を有効活用するという手段を実施したもので、企業で例えるところの「資産運用の成功」であり、上富田町の巻き込み型戦略の本質である。保有しているだけの資産から、「稼ぐ資産」へと改めた結果、地域イベントという新たな事業を実現させ、その利益のよって行政が潤った。また、「できないことは誰かに頼る」という積極的な協力要請を行うことで、企業誘致により「頼れる地元企業」という資産を得て、スポーツ施設の建設により「稼ぐハコモノ」を得た。この時点で、上富田町に存在する資源は、それぞれが独自に町に利益を還元する。それに加えて、地元企業・住民という資源の協力により、「地域イベント」を実現したことで、上富田町は様々な教育サービス・住宅地開発を実現し、近隣市町村からの転入というきっかけを生み出し、新たに「住民」という資産を増やしたのだ。

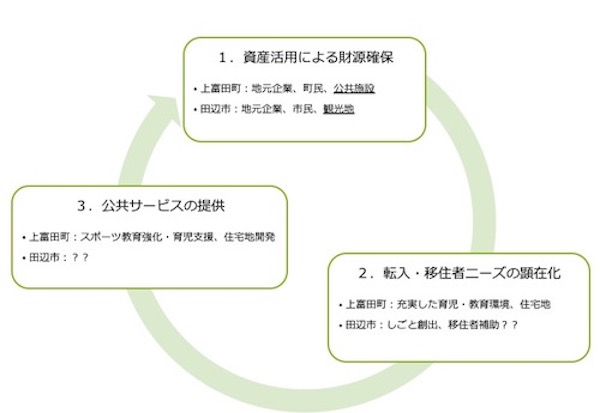

図6 筆者作成

3.観光地化政策を展開すべき3つの根拠

3-1政策実現プロセスとしての観光地化の必要性

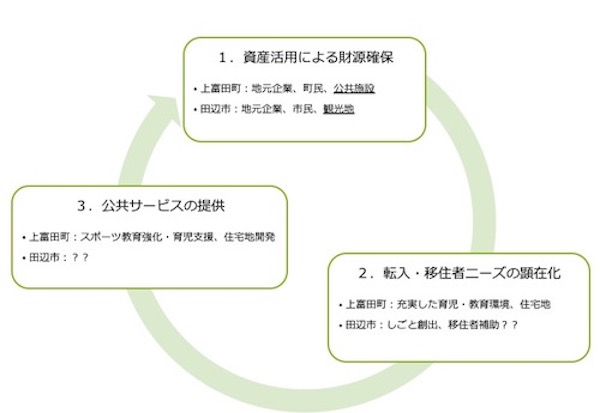

先述の上富田町の成功事例から学ぶべきことは、1.既存の資産活用による財源確保、2.市民ニーズの顕在化、3.人口増加を促す公共サービスの提供という3つのフェーズを体現し、魅力ある町づくりと政策実行までのプロセスを具体的に提示したことである。しかし、上富田町の政策は、あくまで上富田町の規模、保有する資産を基盤とした政策であり、田辺市が同じことを実施しても南紀エリア内で人口を取り合い互いに自滅する未来しか見えない。そのため、比較的規模が大きく観光資源を保有している田辺市が人口増加政策を実施するには県外や県庁所在地といった更に都市部からの転入・移住者に対してアプローチする必要がある。よって1.観光資源の活用による財源確保、2.都市部からの転入・移住者ニーズの顕在化、3.対応する公共サービスの提供というプロセスを一つ一つ長期的かつ段階的に進めるべきと言える。本研究では、政策実現において最も重要、かつ成功すれば街そのものの価値が向上する第1フェーズ「観光資源の活用による財源確保」について政策案を提言する。

図7 筆者作成

3-2各地に点在する”南紀エリア商品化”に必要な資源の存在

◯交通

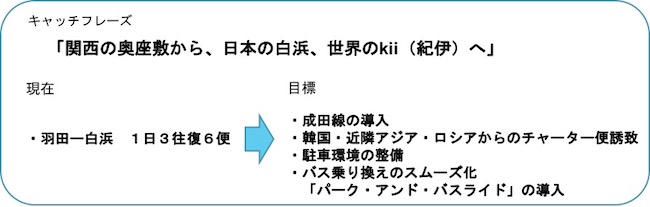

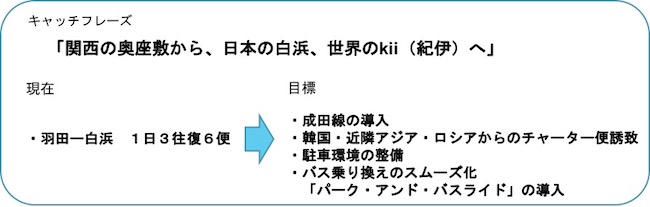

田辺市の観光地を商品化するにあたり重要な要素として「交通」が挙げられる。田辺市は、JR新大阪駅から特急くろしおで約二時間半、東京からは約五時間とかなり遠く、世界遺産・熊野古道や、日本三大美人の湯・龍神温泉に行くには、田辺市街地からバスで更に一時間以上と交通面において非常に不便である。しかし、南紀エリアには南紀白浜空港が存在する。現在は、羽田ー南紀白浜間のみであるが、飛行機を利用すれば東京から約一時間で白浜町に来ることが可能で、車で十分も走ればリゾート地域が広がる。さらに三十分以内で着く田辺市市街地を玄関口に、電車利用の半分以下の時間で熊野古道に向かうことができる。そのルートにとって、非常に大きな影響を持っている南紀白浜空港が今年、民営化を果たした。空港の運営権を民間に譲渡する「コンセッション方式」での民営化で、大手コンサルティング・投資会社である「経営共創基盤」など3社による「株式会社南紀白浜エアポート」が運営を担う。経営共創基盤のマスタープランは以下。

図8 経営共創基盤「南紀白浜空港マスタープラン」より作成

これにより、国際線が増え外国から紀伊半島への距離感が縮まるだけでなく、企業による運営はPR活動を通してさらなる国内からの集客も見込まれる。世界・国内からの南紀エリアの玄関口となる南紀白浜空港であるが、田辺市市街地へと観光客の流れを作る要素が更に増えるインフラ計画が「文里湾架橋」である。数十年前から計画され、ここにきてやっと実現する文里湾架橋計画は、白浜町と田辺市街地を結ぶ国道42号線の渋滞緩和を目的として計画された。国道42号線は、GWや盆休みの時期になると、住民を含め帰省する人々や観光客が渋滞に悩まされており、住民生活・観光の面で問題視されていた。また、文里湾架橋は、海岸沿いに学校や住宅地が広がる田辺市にとって、新たな避難経路という重要な役割を果たす。そして、南紀白浜空港の活性を目前とする今、文里湾架橋は、白浜ー田辺間を結ぶことで田辺市街地への人の流れを生み出す太いパイプとなるのだ。

こうした新規の交通インフラを”ただの橋”として建設するのではなく、田辺市街地へのパイプとして”高い付加価値を持った橋“とする必要がある。例えば、和歌山県も推し進めるサイクリングコースを文里湾橋に設け橋の実用性を高めることや、道の駅など特産品販売店舗を橋の近くに設け利用を促す。また、付随して田辺市街地の景観整備を進め、駅前の商店街および飲食店街を滞在可能な施設へとリノベーションすることも必要になる。橋を利用することに付加価値をつけ、南紀白浜から田辺市へと人が流れる”きっかけ”をつくることで南紀エリアに人の流れが生まれる。

◯将来的に需要が見込める観光地

図9 出典:熊野古道に外国人観光客を呼び込む着地型観光

紀伊半島を訪れる外国人観光客は年々増加している。旅行ガイドブック「旅行ガイドブック「ロンリープラネット」のライターが、世界で訪れるべき場所として5位に選んだ理由として「(1)紀伊半島には日本の称賛される魅力があふれている(2)神社仏閣、雄大な自然風景や湯気の立ち上る温泉、伝統文化と現代の利便性がある(3)都市特有の騒がしさから遠く離れ、人混みはない(4)旅行者にとって無理なく訪れる事ができるエリアとして注目され始めているーと評価している。」と記されており、ありのままの紀伊半島が認められていることが分かる。また、「不便に思われがちな交通手段についても「地方だが空港からも近く、意外と行きやすい」と評価された。」と、南紀白浜空港の民営化の今後の効果も期待ができる。

そして日本を代表する他の観光地に比べ利便性に劣る紀伊半島に、外国人観光客が増加する理由の一つに、彼らに紀伊半島の情報を発信している「田辺市熊野ツーリズムビューロー」などの情報発信団体の活躍が大きい。田辺市熊野ツーリズムビューローは、インバウンド客に非常に充実した情報・サービスを提供している。世界遺産「熊野古道」や温泉情報を中心にエリアガイド、交通情報としてバスの時刻表、田辺市の歴史や特産品の紹介、田辺市街地の飲食店情報の紹介、そして宿泊施設の予約を可能としている。どこに行って何を知り、どこに泊まって何を食すべきなのかを6ヶ国語に対応し、集合した情報として観光客に提供している点で、外国人観光客でも安心して訪れることができる環境を作り出している。観光業強化には、こうした団体の活動支援、観光地保護、利便性の向上を図るべく観光に至るまでの交通・情報提供の強化を世界遺産を有する田辺市が中心となり行っていく必要がある。(紀伊民報2017年11月14日付「紀伊半島が世界5位 ありのままの姿に人気」より引用)

図10 田辺市熊野ツーリズムビューローが運営する「熊野トラベル KUMANO TRAVEL」

図10 田辺市熊野ツーリズムビューローが運営する「熊野トラベル KUMANO TRAVEL」

出典:やまとごころ.jp

また、田辺市熊野ツーリズムビューローが運営しているトラベルショップ「熊野トラベル KUMANO TRAVEL」が田辺駅前商店街にオープンし、当日宿泊の予約手配、荷物の一時預かり・荷物の搬送サービスをおこなう他、熊野古道関連グッズの販売を行っている。産経新聞社の取材によると、熊野ツーリズムビューローの店舗には、開店3ヶ月間で入店客が計1251人あり、うち外国人は785人を占めている。店頭での物品購入が多いが、宿泊予約件数も178件あった。熊野ツーリズムビューローが実店舗を構えた背景を、田辺市熊野ツーリズムビューロー事務局長のノープランで来る外国人観光客が多く、彼らの旅行をサポートするとともに、田辺市に訪れる外国人観光客の存在を可視化することで、地元の商店街や事業者に田辺市が求められている観光地化の必要性を発信している。また、実店舗に蓄積されていく外国人観光客の需要をデータとして地域に提供することで、具体的な観光地化を推し進める重要な役割を担うことになる。インバウンド客を呼び込むには、田辺市に行く価値を提供する必要があり、インバウンド客の需要にマッチした駅前商店街、飲食店街を具体的な情報をもとに分析し、実行していくことが重要になる。つまり、地域の小売店や飲食店街に観光客のニーズを情報として提供し、反対に観光客には地域の情報を観光客に提供するという機能を果たす田辺市熊野ツーリズムビューローは、田辺市がインバウンド客を受け入れるために必要なソフト面での観光化を加速させる大きな資産だと認識でき、観光業強化の政策案に民間の観光業支援は必須と言える。

以上の背景から、田辺市含め南紀エリアは観光地化政策を今すぐに実行すべき状況であり、政策の窓が開く要素が多く潜在していることを主張したい。

図11 筆者作成

3-3長期的に見た観光業強化の必要性

南紀地方は、田辺市・上富田町・白浜町・串本町・太地町・那智勝浦町・新宮市を指す和歌山県南部のエリアである。田辺市・上富田町・白浜町はそれぞれが隣接したまちであり、この3つの地域には固有の機能が見いだせる。まず、先述の通り人口増加に成功した上富田町はベッドタウンとして「住むまち」になった。そして田辺市は熊野古道の世界遺産登録により「観光するまち」に、白浜町は白浜町はパンダの飼育が国内最多のアドベンチャーワールドが有名で、ビーチやリゾートホテルを多く保有し近畿では人気のリゾート地であり「遊ぶ・泊まるまち」になったと分析できる。そして、上富田町と白浜町に世界遺産はなく、田辺市と上富田町にリゾートホテルはない。また、田辺市も白浜町も、上富田町ほど住みたい街だと認識されていない。それぞれが独自の魅力を有しているのだ。よって、田辺市に不足する「宿泊」を白浜町が補完、白浜に不足する「観光」を田辺市が補完、田辺市・白浜町に不足する「居住」を上富田町が補完というように、市町村の壁を超え「観光」『宿泊」「居住」という3つの要素をもつエリアが実現されれば、南紀エリアは観光業を基盤とした財源創出により、利便性の高い交通環境と住みやすい街を提供する魅力ある複合型エリアへと変貌できる。つまり、田辺市が近隣市町村を巻き込み大規模な観光地化を進めることで、「観光」「宿泊」「居住」の各機能が潤う好循環を発生させ持続可能な地域振興が実現できるのではないだろうか。また直近の情報では、白浜空港→上富田町→田辺市に無料高速道路が開通し、この3つの街は交通面でも深く繋がっている。この無料高速道路を利用した3つの街を結ぶ公共バス路線の開発も政策案の一つとなりうる。

図12 ウィキペディア「田辺市」引用、筆者作成

4.観光地化へのプロセス

観光地化へのプロセスとして、阪南大学・森重昌之教授の「観光資源の分類の意義と資源化プロセスのマネジメントの重要性」の内容を前提とし考察したい。まず、森重は観光現象の構造として①観光客、②観光対象(観光地)、③媒介機能(観光情報・観光交通)、④観光政策・観光行政の4つの要素から成り立つとしている。また、「観光対象」とは観光客の欲求を喚起させたり、充足させたりする目的物を指し、観光システムの重要な要素の1つとしている。そして、観光資源は3つに分類でき、実際に南紀エリアを例に説明すると、1.自然観光資源として「熊野古道(世界自然遺産)」や「白浜温泉」「龍神温泉」、2.人文観光資源として「みなべ・田辺の梅システム(世界農業遺産)」や450年続く「田辺祭」、また対象化の視点を変えれば自然観光資源である「熊野古道」も巡礼の歴史と文化から分類すれば文化観光資源と捉えられる。そして3つ目の観光資源の分類が「複合観光資源」であり、南紀エリアに点在する自然・文化観光資源と熊野古道周辺や白浜町に存在する宿泊施設が連携されれば、南紀エリアそのものが「複合観光資源」となりえると考える。この章では、各観光資源を複合観光資源へと変化させ南紀エリアの具体的な観光地化を実現する政策案、森重が論ずる観光資源化プロセスである「対象化」「(狭義の)資源化」「商品化」の手順から、観光システムの構造に基づいて各フローに応じた南紀エリアの資源を明確化することで検討したい。

①観光資源の対象化

そもそもの「観光資源」の定義として、森重は「観光に利用するために,人びとの働きかけ の対象になり得る地域の要素」と分析しており、「人びとが地域の要素に何らかの働きかけを行う意向を持つ段階を『対象化』」としており、観光システムの①観光客と②観光資源(観光地)のフェーズである。主に、地域の要素に最も近い存在の地域社会や旅行会社が対象化を行うが、ある地域の要素に対してSNSやテレビ番組等の情報・流行に影響され、これまで無関係だった地域社会の人間が観光客として訪れるようになり、地域の要素が予期せぬ形で対象化され観光資源化されるケースもあるため、特に自然遺産であれば保全問題への発展等も視野に入れた慎重な対象化は行うべきとしている。つまり、地域の要素は何かの需要にマッチした瞬間に対象化されると分析でき、地域社会においては「経済活性化の手段として活用できる」といった地域の住民・自治体の需要によって要素に働きかけが生じ対象化が行われる。逆説的に考えると、需要を見据えた対象化は”働きかけ”を促進する手段になると判断でき、対象化の段階で住民・企業・近隣の自治体を巻き込めば、観光資源の対象化に加速をかけることが可能になる。また、森重は「実際の人びとの働きかけによって地域の要素を資源に変換するプロセスを『(狭義の)資源化』」としている。南紀エリアにおいては、熊野古道は世界の需要だと認識され観光資源としての歴史からも「対象化」の段階は既に終了している。しかし、田辺市が多くの関係者を巻き込み熊野古道の「再対象化」を行えば、多くの関係者との協力・連携を経て再び「(狭義の)資源化」を実施でき、観光資源としての存在感の高まりを実施できる。

②観光資源の商品化

観光資源化の第2プロセスとして「観光資源の商品化」がある。森重の定義では、狭義の資源化が行われた地域の要素が「生産・流通・交換できる財・サービスに変換するプロセスを『商品化』と捉えることにする。」としており、観光システムの③媒介機能(観光情報・観光交通)のフェーズである。地域の要素が観光資源として対象化され、観光客の需要を満たす観光資源となり消費対象へと変化する「商品化」のフェーズは、南紀エリアで例えるなら「南紀白浜空港の海外便の拡充」「南紀エリア内の交通手段の拡充」といった交通インフラの強化、「熊野ツーリズムビューローの機能拡大」であり、これらの迅速な強化の必要性が理解できる。

③観光資源のマネジメント

観光資源化の最終段階は、観光システムの④観光政策・観光行政にフェーズにあたる「観光資源のマネジメント」である。ここでは、マネジメントを”管理”ではなく”経営”、”やりくり”という意味で用いる。持続可能な観光業の発展には、常に観光客の需要に応えられる観光資源のマネジメントが必要になる。観光客の不満や期待を情報データとして顕在化し、それに応えるべく観光資源の媒介機能、すなわち交通整備や外国語への対応、観光地情報の発信を常に改善し続け、観光客が持続的に訪れる観光資源化を実現する最も実務的かつ長期的なフェーズと言える。

以上のプロセスに沿った観光システムを構成する各フェーズの再定義と強化が、南紀エリアの複合的な観光資源化にとって最も重要であり、それに対応する政策立案が必要になる。また、市町村を跨いだ連携を実現すべく新たな組織を発足する必要もある。

5.政策提言「複合型バスターミナルの開発」

■政策の目標と目的

2章で述べた通り、田辺市および南紀エリアは人口減少や少子高齢化といった課題を抱える一方で、①世界遺産「熊野古道」への国際的認知度の高まり、②南紀白浜空港の民営化、③道路交通網の拡充の3つの可能性が潜在している。また、4章で述べた「観光地化へのプロセス」で、南紀エリアには観光資源の対象化、商品化を促す起爆剤となる政策の立案が最優先事項であることがわかった。よって、南紀エリアに点在する各機能を結びわせ観光業を強化し、地域経済の活性化に繋げることを目標に政策提言を行う。

そして、その政策の効果によって田辺市が観光業を基盤とした持続可能な収入源を確保し、人口減少等の地域問題に応えられるような質の高い多様な公共サービスの展開を将来実現することを政策の目的とする。

■政策の具体的内容

結論として、JR紀伊田辺駅前に「複合型バスターミナル」を公共事業として開発する。ポイントは1.既存の要素を活用し、コストを最低限に抑えること、2.観光客の旅の拠点となるよう食・情報が集約された空間を創り出すこと、の2つである。

まず、既存の要素の1つ目として、駅のロータリーから市街地に向けて続く商店街を活用する。現状として、多くの空き店舗を抱えており、いわば空間利用に無駄が生じている。そこで、商店街の真ん中を通る公道の幅を押し広げ、バスの離発が可能なスペースへと再開発する。

要素2つ目は、200軒もの飲食店が軒を連ねる「味光路」の活用である。複合型施設をつくろうとなれば飲食店の誘致やフードコートの整備が必要になるが、紀伊田辺駅前には地域の方々により長い時間をかけ形成されてきた、地域の食材や文化がたくさん詰まった”魅力ある飲食店街”が既に存在している。飲食店街の案内情報や各店舗の情報をまとめたプラットフォームをつくり、多くの観光客に利用してもらえる仕組みを開発する。

要素3つ目は、熊野古道の魅力を国内外に発信し、訪れた観光客に様々なサポートを施している「熊野ツーリズムビューロ」の存在である。熊野ツーリズムビューロは観光案内サイト「熊野ツーリズムビューロ」を運営しながら、紀伊田辺駅前の商店街に実店舗を構えサービスを展開している。その熊野ツーリズムビューロがよりサポートの”量”を拡大できるよう既存のロータリーに新たな店舗をつくる。また、サービスの”質”を向上すべく、観光客のニーズや情報が物理的に蓄積されることも期待して新店舗の建設を行う。

要素4つ目は、交通道路網の拡充による紀伊田辺駅と南紀白浜空港、各観光地間の移動ルートの利便性が大きく向上している点だ。具体的には無料高速道路の開通、今後進むであろう文里湾架橋の建設が、南紀白浜空港ー田辺市間の移動時間を大幅に短縮させる。そのルートを使い、国内外から南紀白浜空港へ、空港から旅の拠点となる紀伊田辺駅バスターミナルへ、そして各観光地へ...といった”人の流れ”を明確に生み出す狙いがある。また、2019年3月より民営化された南紀白浜空港の運営権を持つ「みちのりホールディングス」に協力を得て、日本各地で新たな路線開発と運営に成功しているノウハウを提供してもらう。

以上の既存の空間と地元企業、飲食店を巻き込み、食・情報・交通が集約された複合型バスターミナルの建設をもって「南紀エリアの観光地化」を推進し、南紀エリア全体への経済効果の波及を実現させたい。

■政策の主体者

田辺市役所がバスターミナル開発という公共事業を実施する。そして、開発されたバスターミナルは、近年空港民営化で多く行われている「コンセッション方式」を用いて、地元企業により結成されたコンソーシアムにその運営権を委託する。

コンソーシアムの構成員は、熊野古道の情報発信と観光客サポートを行う「一般社団法人 熊野ツーリズムビューロ」、南紀エリアのバス会社各社、田辺市商店街振興組合連合会の3団体で構成することを理想とする。(可能なら先述の「みちのりホールディングス」にも協力を得たい)

■期待される効果

1点目は、南紀白浜空港に降り立った観光客が直接的に各観光地に移動するのではなく、田辺市に”旅の拠点となるバスターミナル”という付加価値をつくることで、人々に”田辺市を経由する”という選択肢を与え、南紀エリアの中で田辺市が担うべき役割を明確にする。

2点目は、近畿エリアから「特急くろしお」や高速バスを利用して紀伊田辺駅に訪れる人々にも、熊野古道を身近に感じてもらえるようになり、国内外の観光客を惹き付けることで持続可能な観光業の確立を期待する。そして、バスターミナルの利用をきっかけに田辺市街地の魅力 を知ってもらうことで多くの観光客が訪れるようになれば、田辺市内の住民や飲食店、企業の中にも「観光資源の対象化」が施され、将来的に密のある「観光地」が完成することを大きな目標としたい。

3点目は、観光資源の対象化が地域社会で進むことで、熊野古道への愛着や理解の深まりやバスの利便性への認知度を高めることで、観光客だけでなく”地域住民の流れ”も生み出し、より持続的に経済効果が波及することを期待したい。

6.おわりに

私自身が田辺市民として地域社会の諸問題に危機を感じ研究を始め、そして上富田町の「巻き込み型政策」モデルを参考するなどして、地域に潜在する可能性や各要素をフル活用し「複合型バスターミナルの開発」という政策を提言するに至った。その点で、一貫して”地域による地域のための地域の政策”が完成したことに、とても嬉しさを感じている。日本の地方にはその地域にしかない魅力が必ず存在するが、どう活かすかを模索することで初めて潜在する可能性に気づく。そして、この研究を通じ、ないものねだりではなく、既存の要素を掛け合わせ必要最低限の政策を実行することで、本質的な地域社会の問題解決の糸口を見出だせることを学んだ。あくまで未熟な一学生による構想ではあるが、田辺市や南紀エリア、または同じ境遇の地方自治体の地域活性化政策への参考にしていただけると幸いだ。

7.参考文献

Last Update:2020/03/24

©2017 Sho Mizunaga. All rights reserved.