「ニュータウンの景色」兵庫県三田市つつじヶ丘にて筆者撮影(2018年9月22日)

筆者出身の兵庫県三田市は、1980年代から北摂三田ニュータウンとして複数のニュータウンが同時に開発されたため、かつて10年連続で人口増加率が日本一になったことがある街であり、今後、集団的、かつ急速な高齢化が見込まれている。

加えて、全国各地のニュータウンの人口減少率と高齢化率が、他の地域の平均値を上回っており、自治会組織の主体が高齢者となっているために組織の存続が危ぶまれているという記事を見た。自治会組織は、多様な家庭が集まるニュータウンにおいては公共の設備管理を担う非常に重要な存在であり、住環境維持の重要なアクターである。

少子高齢化が進み、また高層マンションの建設などにより人口の都心部への集中が加速する日本において、ニュータウン地区に若い世代の家庭を呼び込んで若年層の人口を増加させるというのは現実的に難しい。そんな中で、ニュータウンに住む人々の快適な住環境維持には何が必要かを主な研究課題とし、ニュータウンの形成要因から調べ、ニュータウン各地の現状を考察、先行研究も参考にし、必要であれば実地調査も行うこととする。研究の進度、また途中で判明した事実などに柔軟に対応しつつ、最終的に政策提言に繋げたい。

朝鮮戦争による特需によって、1950年代初頭に日本は好景気を迎えていた。その中で、人口の都市部への集中が進み住宅不足が深刻化。対策として1955年に鳩山一郎内閣は「住宅建設10ヵ年計画」を策定し、これに基づきURの前身である日本住宅公団が設立される。

その後、高度経済成長期の1963年、住宅供給に加えて良好な居住環境の整備を目的として新住宅市街地開発法が制定され、この法律に基づく新住宅市街地開発事業がニュータウン造成の中心となった。

ニュータウンは都市部人口の受け皿ともいえるため、郊外に、かつ計画的に建設されたことが特徴として挙げられる。

これまでにニュータウンは公的供給46ヵ所、民間開発のものも含めると全国に約2000ヵ所存在する。代表的なニュータウンとしては大阪府吹田市、豊中市に跨る千里ニュータウン、東京都稲城市、多摩市、八王子市、町田市で構成される多摩ニュータウンなどがある。

ニュータウンの建設、造成にあたって、日本における建築計画学の祖である吉武泰水の提案により千里ニュータウンなどの住宅市街地計画や国交省の都市計画運用指針に反映された市街地形成の方法論として近隣住区論というものがある。

近隣住区論はC.A.ペリー(米、1872~1944)によって提唱されたひとびとの良好なコミュニティ形成を目的とした方法論であり、内容としては住宅地、商業用地、公園等をセットにした市街地形成を主としている。

近隣住区論には、方法論を構成するうえで欠かせない原則があり、

近隣住区論には、方法論を構成するうえで欠かせない原則があり、

①規模:小学校が1校必要な人口に対して住宅を供給。

②境界:住区は周囲を幹線 道路で区切る。

③オープンスペース:公園緑 地のシステムを持つ。

④公共施設用地: 住区の中央部か公共用 地の周囲に設ける。

⑤店舗地区:1住区に1カ所 以上、住区周辺、道路の 交差点等に設ける。

⑥内部街路体系: 住区内幹線道路を設け、 通過交通を排除する。

以上を「近隣住区論の6原則」と呼ぶ。

近隣住区論の概要図(出典:ニッポニカ)

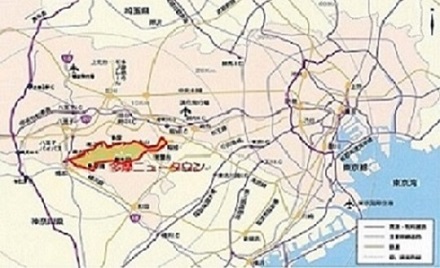

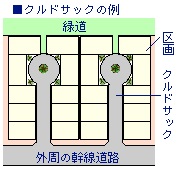

近隣住区論の代表的な実践例としてアメリカ、ニュージャージー州のラドバーンにおける宅地開発がある。このラドバーンで行われた宅地開発は1920年代に行われ、近隣住区論の考え方に加え、歩行者の道路と自動車の道路を分離させる歩者分離方式を採用したことで周辺道路の渋滞緩和を目指した。また、歩行者専用の道路スペースを確保するため、外周の幹線道路から住宅へつながる道路にクルドサック(袋小路)を採用し、通り抜けの必要なしに方向転換などを可能にした。

クルドサックの図(出典:goo 住宅・不動産)

開発開始から長いもので50年以上経過したニュータウンでは様々な問題が表れてきており対応が求められている。以下でニュータウンの現状を挙げていきたい。

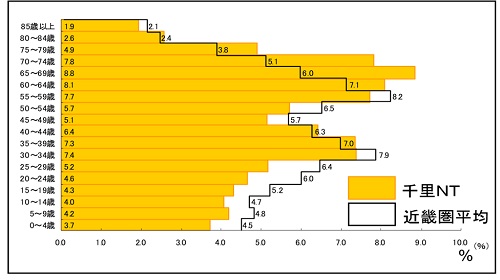

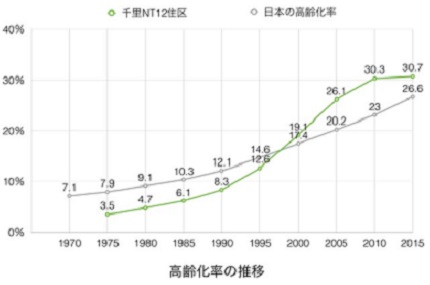

まず、少子高齢化の急速な進行がある。ニュータウンの入居開始当初、当時の20代や30代の若い年代の人々が一斉に入居したために現在、60代以上の高齢者の人口が多くなっており、高齢化率も他の地域より高い数値を示す傾向にある。また、現代の若い世代の「都会志向」や都市部での高層マンションの建設などによって住宅の需要がニュータウンのような郊外から都市部に移り若年層人口が減少していることなどが考えられる。

まず、少子高齢化の急速な進行がある。ニュータウンの入居開始当初、当時の20代や30代の若い年代の人々が一斉に入居したために現在、60代以上の高齢者の人口が多くなっており、高齢化率も他の地域より高い数値を示す傾向にある。また、現代の若い世代の「都会志向」や都市部での高層マンションの建設などによって住宅の需要がニュータウンのような郊外から都市部に移り若年層人口が減少していることなどが考えられる。

少子高齢化が進むと、空き家の増加や、自治会組織の担い手不足、近隣商業地域の衰退によって住環境の水準が低下してしまう恐れがある。しかし、現代日本において、少子高齢化を抑制することは男女共同参画の観点からも非現実的であると考える。これを踏まえ、少子高齢化と並行して実現可能な施策を検討する必要があるのではないか。

千里ニュータウンの年齢別人口比(出典:国土交通省)

次に、住宅等が更新期を迎えていることだ。

次に、住宅等が更新期を迎えていることだ。

ニュータウンの住宅を構成するものとして一戸建て住宅とマンションやアパートなどの集合住宅があり、それらの住宅が一斉に更新期を迎えている。一般的に木造一戸建て住宅の耐久年数は約40年と言われ、昭和30~40年代にかけて建てられた住宅はすでに耐久年数を迎えている。集合住宅の場合は70年~100年以上とされているがいずれ迎える更新期の向けて対策を講じる必要がある。

住宅の更新期到来に対しての対策が講じられないことで建物の安全性が保証されず、空き家や空きスペースの活用に支障をきたす他、空き巣の発生や不良の溜まり場化といった治安の悪化が懸念される。

現在、施策としては集合住宅において改修や建て替え工事が進む地域がある。しかし、実際に改修などの手段をとるとなると、そこに住む住民の合意を要するため、合意形成が難航する恐れがある。また、一戸建て住宅に対する改修工事などに対する補助が不透明であることも課題である。

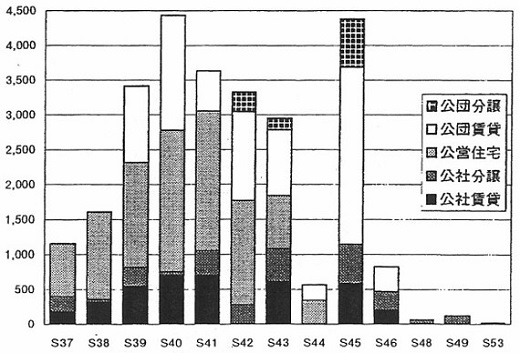

千里ニュータウンの年度別入居戸数(出典:国土交通省)

ニュータウンの再生に向けて行われている現状の取り組みとしては、大きく分けて下の5つに分けることが出来る。(参照:ニュータウン再生について)

①と②に関連する事業の具体例として、大阪府富田林市の「ふらっとすぺーす金剛」がある。

この事業団体は富田林市の金剛ニュータウンを拠点として活動しており、空き家を月5万円支払うことで借り受け、地域の人材活用の場に転用し、子育て支援事業を行っている。

この事例を踏まえ、久隆浩(2006)は、空き家のコミュニティ施設への転用条件として、団体が認知されるために必要な活動実績、空き家所有者に対するイメージ向上のための社会的信用のある仲介者の存在、近隣住民の安心感を醸成するために開かれた存在であること、空き家を転用するために必要な改修費用としての補助金を挙げている。

③に関連する事業として、愛知県の高蔵寺ニュータウンでの「サンマルシェ循環バス」がある。これは、高齢者を始めとする地域住民の移動手段として平成18年から運行が開始され、現在、年間15万人が利用している。ただ、運行時間が8~17時とあくまで買い物などに使う地域の足であり、通勤手段としての性格は持ち合わせていない。

④に関連する事業として、「MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト」がある。このプロジェクトは、UR(独立行政法人都市再生機構)と無印良品が共同して取り組む団地再生の取り組みであり、URが管理運営する団地の古い部屋を無印良品の家具などを用いてリノベーション(改修)し、新たな賃貸住宅として貸し出すことで、団地の活性化や、価値創造が見込まれている。

このプロジェクトのメリットとしては、団地がもつ交通アクセスの良さをそのまま享受できることや、部屋を自分好みにアレンジできること、同じ団地に住む様々な年代の人々とのコミュニティ形成、リノベーションされたことで新築並みの内装の家が手に入りやすいことなどが挙げられるだろう。対してデメリットとしては、もともと住んでいる人々が作り上げてきた団地独自の風習に対応しなければならないことや、建物自体の老朽化、これに関連するオートロックなどのセキュリティー面での不安があるだろう。

⑤に関連する事業として、「一般社団法人移住・住みかえ支援機構による住み替え支援」がある。この事業は、高齢者が住んでいた住宅を一般社団法人移住・住みかえ支援機構が借り上げ、子育て世帯等に転貸するというものである。転貸する際の耐震、改修は一般社団法人移住・住みかえ支援機構が担当する。高齢者は高齢者に適した住宅に住み替えできることに加え、毎月賃料収入を得ることが可能である。また、新たに入居する世帯にとっては手軽にマイホームが手に入るなどといったメリットがある。

ニュータウンの住環境維持の為に、今まで様々な取り組みが行われてきた。そこで、上記のように一定の成果を上げたものがあれば失敗したものもあるのではないかという前提のもと、失敗した取り組みを調べた。

しかし、現状として失敗例は無いに等しいことが分かった。

理由としては、

しかし、取り組みの早いニュータウンでさえ高齢化率は低下するには至っていない。

高齢化率の上昇傾向は鈍化しているものの、低下するに至っていない理由としては、現状の取り組みが若い世代にとって魅力的でない可能性がある。

高齢化率の上昇傾向は鈍化しているものの、低下するに至っていない理由としては、現状の取り組みが若い世代にとって魅力的でない可能性がある。

コミュニティバスの運行や、高齢者の生活支援は現状の対応策でしかない。やはり、高齢化率の低下に最も寄与する取り組みはニュータウンの立地を生かし、リノベーションなどを含めた、若い世代を住宅ストックへ誘致するものなのだろうか。

高齢化率の推移比較(出典:ニュータウン・スケッチ)

日本のほとんどのニュータウンが、高齢化に悩まされる中、高齢化しにくい構造を持ったニュータウンが存在する。その形態が成長管理型ニュータウンであり、日本で唯一と言っていい実行例が千葉県佐倉市のユーカリが丘である。

ユーカリが丘は山万株式会社が開発を担い、1979年に分譲が開始されたニュータウンであり、開発以来、一貫して人口が増加している。

一般的なニュータウンの形態は、「分譲撤退型」と呼ばれ、ディベロッパーは宅地を開発、分譲後に撤退し、街の管理運営は住民組織や自治体が担うものであるが、ユーカリが丘は先ほど述べた「成長管理型」のニュータウンであり、「ユーカリが丘ニュータウンでは、宅地開発事業 から入居後の各種サービスの川上から川下に至るまでを一貫して行う垂直統合型の事業構造を取っている。垂直統合型の場合は、宅地開発と入居後の各種サービス事業は同一事業者であることから ニュータウン全体の維持管理に関与し続ける。」(郷田、2011)という特徴を持つ。

一般的なニュータウンの形態は、「分譲撤退型」と呼ばれ、ディベロッパーは宅地を開発、分譲後に撤退し、街の管理運営は住民組織や自治体が担うものであるが、ユーカリが丘は先ほど述べた「成長管理型」のニュータウンであり、「ユーカリが丘ニュータウンでは、宅地開発事業 から入居後の各種サービスの川上から川下に至るまでを一貫して行う垂直統合型の事業構造を取っている。垂直統合型の場合は、宅地開発と入居後の各種サービス事業は同一事業者であることから ニュータウン全体の維持管理に関与し続ける。」(郷田、2011)という特徴を持つ。

ユーカリが丘人口と世帯数の推移(出典:山万株式会社HP)

ユーカリが丘の特徴としては、毎年の分譲戸数を約200戸とすることで、ニュータウン全体の居住世代が分散、常に若い世代が入居する。開発可能戸数は8700戸なので、約10年ほどは今後も新規分譲が可能である

ユーカリが丘の特徴としては、毎年の分譲戸数を約200戸とすることで、ニュータウン全体の居住世代が分散、常に若い世代が入居する。開発可能戸数は8700戸なので、約10年ほどは今後も新規分譲が可能である

また、保育所や、老人保健施設、商業施設などの近隣センター機能を持つものををディベロッパーである、山万株式会社が運営していることで、ニュータウンの開発に合わせたストックの提供が可能となっている。

加えて、「ハッピーサークルシステム」という住宅の住み替え支援も挙げるべきだ。このシステムは、「ユーカリが丘ニュータウンでの住み替えが円滑に進むことを目的とし、ユーカリが丘ニュータウンで山万(株)が新築分譲する物件を購入する際にはそれまでの住宅を買い取り、新たにその中古住宅(一戸建てマンション)をリノベー ションして山万(株)が再販売するというシステムである。 山万が査定価格の100%で買い取るほか、仲介手数料も無料で、住民にとっては住み替えや買い替え時の手続きや資金面でも軽減される」(郷田、2011)ことや、住み慣れた街に住み続けることもできる。山万株式会社としても、次々に若い世代を取り込むことが可能であるし、ニュータウンの価値低下を防ぐメリットがある。

ハッピーサークルシステム(出典:山万株式会社HP)

ユーカリが丘の事例からニュータウンの再生につなげることが出来ると感じたのは、”持続可能なコミュニティ形成”である。一般的なニュータウンのコミュニティは現在、住民が高齢者であることもありコミュニティ参画者も高齢者が多くを占めている。対して、ユーカリが丘では、様々な世代がコミュニティに参加しており、住環境の維持、向上が見られる。ただ、若い世代を入居させたいのであれば、ニュータウンの空き家を若い世代に受けるようにリノベーションすれば一定の成果は見込めるかもしれないが、住環境の維持、延いては街の再生に向けては、若い世代の入居に加えて、開かれたコミュニティの形成が必要だろう。

持続可能なコミュニティ形成について、これに関する文献、資料から必要のものとしてコミュニティ自体のオープン化、そして地域基盤、特に人的分野の再構築が重要であるとの認識を得た。オープン化は、自治会のような地域の維持を目的としたコミュニティではなく、積極的に情報や価値を発信、受信し、まちづくりの主役を担うようなコミュニティを目指すことである。

先の項目でユーカリが丘に代表される成長管理ニュータウンという言葉を取り上げたが、この項目では、「成長管理」という考え方の成立や意味、そして「スマートグロース」への変遷についてまとめたいと思う。

成長管理とは、「地方政府が新しい商業ビル、住宅、道路などの建設のタイミング、位置、量、密度をコントロールすることによって、急速な開発がもたらす悪影響を最小限に留めようとする過程」のことであり、一言でいうと、「規模と速度の適切なコントロール過程」である。

成長管理の興りは、1960年代のアメリカである。1960年代のニューヨーク市では経済の発展に伴って都市が郊外に拡大していた。その結果、歴史的建造物が集中していた都市部の低利用化が起き、地価の下落、空洞化が発生していた。この反省を踏まえて、都市拡大の規模、速度を見直し、歴史的建造物の価値保全運動に発展したものである。この事例は”開発しすぎ”を見直す契機となった事例である。

次に、オレゴン州の事例を挙げたい。この事例は、土地や資源の利用規制と都市の成長計画を両立させたものである点で優位である。オレゴン州では、1960年代の経済成長による開発圧力のために、郊外の優良農地が減少したことを契機として、成長管理の機運が高まった。1972年に当時の州知事が当該区域内の全開発行為を差し止め、適切な上下水道を備えたものにのみ開発を許可するよう指示、1973年に包括的土地・成長管理法の採択が行われた。また、同年LCDC(土地保全開発委員会)、LDCDの実務組織であるLCDD(土地保全開発局)が発足し、翌年の自治体の総合計画に盛り込むべき目標として14(後に5項目が追加され19)の項目を策定した。

この目標の中で私が取り上げたいのは「市民関与」「都市化」である。

「市民関与」は計画策定、実施段階に市民の意思反映プロセスを組み込むことである。LCDCが上記目標の原案を公開後、市民の関与、討議を重ねて策定されたものである。また、都市計画のゾーニング(区域分け)、開発案件の実行においても市民を招いた公聴会が開催されることがあり、その後行われる審議会での議決においても市民の前で行われることから、公平性、透明性が確保される。

「都市化」は、郊外土地の農村的な土地利用から都市的な土地利用への効率的な変換を図るものである。地方政府は、「都市成長限界線」を策定し、郊外地域と都市化可能地域を設定する。無秩序な開発をこの限界線で制限することにより、上下水道などの都市サービスの安定供給や、他の都市化可能地域との併合を果たすことが出来る。この都市成長限界線は、日本でいう市街化区域と市街化調整区域の区別に似ているが、実際の運用は日本では、5年毎の都市計画審議会による線引きの見直しを経て改正されるのに対し、オレゴン州のそれは、開発事案の発議に基づいて住民投票により、拡大が決することから、日本よりも厳格な運用となっている。

都市成長境界線と都市化保留地域(出典:後藤 都市成長限界線の仕組み)

ここからは、成長管理の問題点について述べたい。問題点として考えられるのは、場当たり的な導入により都市化の予測があいまいで長期計画が不完全である事、開発許可の取得にかかる金銭的、時間的負担の増加やインフラ整備コストのディベロッパーへの依存、地方自治体レベルでの成長計画が乱立したことによる広域的視点の欠如の3点がある。これらの問題点を克服する存在として「スマートグロース」がある。

スマートグロースは成長管理に、経済・財政面での健全化や社会的コミュニティ形成を含んだものとして成立し、97年以降のメリーランド州の事例が州レベルでの実例として挙げたい。

92年に成長管理を採択したメリーランド州では、97年に都市と郊外の区別、成長管理だけでないコミュニティ形成にも着目したプロジェクトを開始、これがスマートグロースへの転換と言われる。

このスマートグロース事業の特徴として、大規模な核店舗を中心とせず、個々の商店の賑わいを創出する「ヒューマンスケールの開発」、買い物と食事、娯楽を混在させ、都市性の向上を目指す「土地利用を通じた賑わい創出」、テラスの配置による歩行者環境と地区と公共交通の関連性向上を企図した「徒歩、公共交通中心の都市デザイン」、「既存市街地の開発」、駐車場の集約などによる「公共と民間の協働」の5点がある。また、99年に当時の民主党政権が「より活性化したコミュニティ」政策推進のために重点的投資政策を発表し、責任転嫁などの問題があった財政面の裏付けとなったこともスマートグロースへの変換、推進が進んだ要因と言えるだろう。

変わって、成長管理、スマートグロース共通の課題として

これまで、国交省などの公共アクターやディベロッパーといった事業者の取り組み、視点を述べてきたが、ここでそれらと並んで重要である居住者のニーズを探っていきたいと思う。

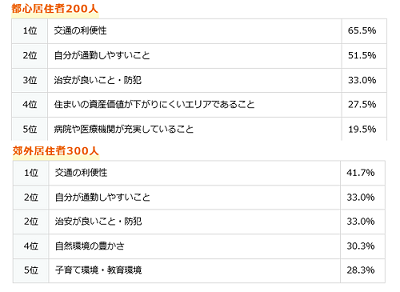

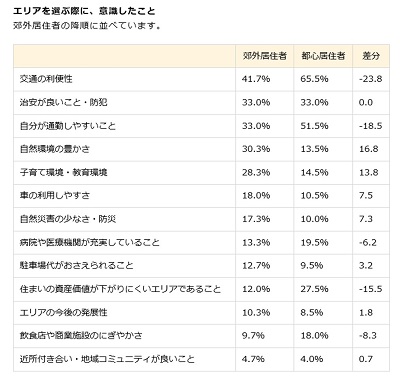

株式会社LIFULLの調査によると都市、公害居住者が住むエリアを選定する際に重要視したポイントとして以下のように分かった。

(出典:株式会社LIFULL)

この結果を見ると1~3位は両者とも共通しているが、4、5位に違いがみられた。都市居住者は病院や医療機関の充実も含めた資産価値を重視する傾向にあることがわかる。これは、一生その家に住むというものではなく、将来的な移住を視野に入れたものだと考えられる。対して郊外居住者は、自然や子育ての環境面を重視していることがわかる。自然豊かな場所で子育てをしたいと考える世帯は郊外での居住を選ぶ傾向にあるのだろう。

この表は各調査項目における都市居住者と郊外居住者の選択割合の差を表したものである。この表から、ニュータウンのような郊外地域が優位のもの、そうでないものが見えてくる。優位なものとして、自然、子育て環境の充実、車の利用しやすさ、自然災害の少なさ、防災がある。対して優位でないものとしては、交通、通勤のしやすさ、資産価値の低下しにくさ、病院、商業施設の充実などがある。

ニュータウンの再生、住環境維持には魅力あるまちづくりが不可欠である。その為に、この調査で判明した郊外地域に優位な部分をさらに伸ばしていくのか、又は、郊外地域が弱い部分を補完すべきなのかは今後の政策提言に向けて検討が必要になるだろう。

(出典:株式会社LIFULL)

ニュータウンの再生に向けた施策、政策の提言だが、これまでの研究内容、ニュータウンの特性などを考慮し、「DMO(のような)組織の設立による地方公共団体との協働」としたいと思う。

以下、この提言に至った理由について説明する。DMOとは、観光地域まちづくり法人と言われるもので、欧州などで発展し、近年は日本版DMOと言われる団体も存在する。主な活動としては地方公共団体と連携し、飲食店、農林水産業、交通機関などの様々な関係者を巻き込んで地方誘客の拡大を目指している。DMOを例に取った理由としては、ニュータウンの成功例と言われる千葉県佐倉市のユーカリが丘では、デベロッパーである山万と佐倉市が協調、協働関係を持ち、成長管理型ニュータウンという前例の少ない持続的なまちづくりに成功した。その他のニュータウンでは、デベロッパーが宅地分譲を終了するとあとの環境管理は管理組合や地方公共団体に任せる分譲撤退型であるのに加え、管理組合などはあくまで、ニュータウン内部の管理に傾倒し、まちの再生に関しては、地方公共団体に依存した部分が多くあった。そこで、地方公共団体と対等に類する関係を持つ組織をニュータウンに設け、新規入居者、事業体の誘致を行うことで、ニュータウンの再生を図ることが出来るのではないかと考えた。また、成長管理で重要な考え方であった「市民関与」という観点からもDMOハ様々な利害関係者の中心に立つ役割を持っている。以上の理由からDMOを例とすることとした。しかし、あくまで、ニュータウンの再生、住環境の維持が主たる目的であるので、そのDMOの類似する組織も目的はニュータウンの再生である。

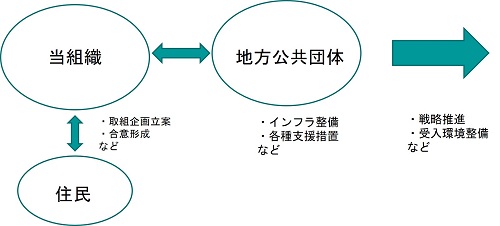

DMOのような組織(以下:当組織)の構成について説明する。当組織は現在ニュータウンなどにある自治会、町内会、管理組合を法人格を持つ団体に転換させることで設立する。構成員は当該ニュータウンに住む住民とし、そのうちの数十名が組織運営にあたる。(ここで地域、高齢者の雇用を創出できるとなおよい)資金については元々町内会費や管理費として集められていた住民を原資とする資金を用い事業を行い、得られた収益は清掃活動や祭りなどの住環境、コミュニティ形成事業に還元する。当組織は開かれた定例会を開催ものとし、この場において課題発見、今後の方針などを策定。市民関与、透明性、公平性を確保する。

当組織においてニュータウンの再生に向けた取組企画立案、住民の合意形成を図り、地方公共団体は新規入居者を迎えるに値するインフラ整備や当組織の金銭的、コネなどの支援措置を行う。その後、協働し、できるだけ対等な関係で事業の推進に取り組む。

当組織と地方公共団体の関係図(筆者作成)

10章より、子育て世代や自然環境を重視する層からのニーズがあることが判明した。また、近年、リモートワーク(在宅勤務)やテレワークなどの新しい働き方を導入する動きも見られ、必ずしも会社の近く、毎日通勤できる地域内に住まないといけないという必要性は少しずつ薄れつつある。以上から、ニュータウンなどの郊外地区に新規住民を呼ぶには優位な部分を伸ばすことが得策と考える。このようなニーズや時代変化をとらえた、ニュータウンの特性、利点を生かした策を期待する。

現在、行われている住宅ストックの再生事業や高齢者の移動手段確保に関する取り組みについては、継続して行われることを求める。再生された住宅はやがて新規入居者の住居となり、移動手段は高齢者だけでなく地域住民全体の交通利便性向上に寄与し得るからである。

住民主体の組織により、管理組合などと地方公共団体との関係性では実現できなかったニュータウン再生事業の協働推進を根底に、住宅再生、移動手段確保、住民活動の活性化など具体的な施策が生み出されることを期待する。

Last Update:2020/02/24

© 2017 Shoki MORIMOTO. All rights reserved.