「ガラスの壁・天井」出所:『東京新聞』2017年10月15日付記事より

私は、大学1年生のときに女性の労働問題についての授業を履修した。そこで、私は、なぜ女性であるということだけで、働く上で多くの制限を受けたり、依然として多様な働き方が認められていないのか、疑問を抱いた。ちなみにその授業では、かつての労働市場における性別格差、日本の法整備の歴史、そして様々な職種(パート、派遣)、そして1985年に「男女雇用機会均等法」が施行され、その頃には女性の労働力率は半分以下だったものの、これらの政策が講じられたおかげで、少しは改善したということを学んだ。しかし、現在も日本の性別格差はなくなっておらず、むしろ他国と比較すると、かなり対応は遅れている。

さらに、日本では、未だに、主に女性は家で家事をするもので、男性は外に出て仕事をするものという「性別役割分業」の概念が残っているために、女性の社会進出がなかなか実現されないという現状がある。

女性は、子どもを育てることに重きを置くか、子どもを産む選択をせずに自分のキャリアを優先するか、両方を選択することはなく、どちらかの選択肢しか選べない女性がほとんどである。そこで、依然として女性が働きにくい世の中で、より多くの女性が社会進出が出来るように、また、その妨げとなるものを少なくするために有用となる政策を提言したいと考えた。

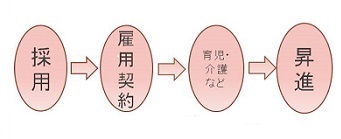

1章「はじめに」で述べた大学の講義にて、ある新聞記事が配布された。その記事によると、現在男女間には、性別役割意識をもとにした職種、役割制限や育児・介護を一方的に担わせる「ガラスの壁」だけでなく、女性が一定以上昇進できない「ガラスの天井」の存在が、世界的に問題とされている。また、働く上での段階ごとに、女性が制限されてしまっている現状があるという。

詳しく見ていくと、まず、採用において、女性は採らない企業は38.2%、女性を総合職では採らないという企業は44.2%、という制限がある。また、雇用契約においても、非正規雇用で働く女性は約6割で、配属先も部門や部署が限られ、教育の面でも、男性と比べると劣ってしまう。そして、育児においても、休暇を取った後に職場復帰をする女性は約半分である。さらには、課長級以上の女性は約1割というように、昇進についても制限がある。

女性にとって働きやすい社会を実現させるために何をすれば良いか?ということを考えたときに、この記事を参考にし、上記の図の問題それぞれを軸にして研究した方が良いのではないかと考えた。しかし、これら4つの問題を全て解決することは難しいため、その中でも育児休暇の取得・育児休暇後の職場復帰を中心にして研究をすることにした。理由は、先ほど紹介したガラスの天井の記事でも触れられていたように、約半数の女性は、育児を経験したのちに職場復帰できないということと、妊娠や子育てはほとんどの女性が経験するものであり、それによって自分のキャリアを優先するか、家庭を優先するかという選択を強いられる大きなポイントになるのではないかと考えたからである。

2章で述べたように、育児休暇の取得・育児休暇後の職場復帰を中心にして研究を進めていくが、この章では、なぜ女性活躍に育児休業後の職場復帰が重要となるのかという根拠を明らかにしていく。そこで、佐野潤子氏の論文「働く母親のキャリアの長期的見直し見直しの形成-大企業で育児休業を取得後復帰した女性の事例研究-」を参考にした。

その論文では、出生動向調査の調べによると、第一子出生後に無職となる女性はおよそ7~8割にのぼるという。また、子育てがひと段落した後も、多くは正社員としての復帰ではなく、非正規雇用者としての復帰となるという。さらに、一度離職すると、かなり不利な条件での就労復帰となる。具体的には、中高年(35歳以上)の女性の場合、4割以上が非正規雇用であったり、初めての再就職は、「パート・アルバイト」が際立って多いという(約6割)。

このデータから、出産というのはほとんどの女性が直面する事であるし、その後の職場復帰は女性活躍において重要な出来事となるのではないかと思う。そして、佐野は、就業継続の大きな要因として、キャリアの長期的な見通しがあるかが重要であると考えるようになる。そこで、大企業で働く女性10名に、プロフィールや出産前の仕事経験、職場類型、育休期間や復帰後の働き方などの聞き取り調査を行った。その調査をもとに、佐野は就業継続の大きな要因として五つ挙げられるとしている。

②出産前の仕事経験の有無

出産前にある程度昇進し、多くの経験を積んでおくこと

③キャリアの長期的見通しの有無

出産前の仕事経験が豊富で、その業務遂行能力を外部から評価されていたか(つまり、男女平等型の職場であること)

④短時間勤務者の評価

短時間勤務制度利用者でも評価が得られ、昇進の可能性があるか

⑤管理職の働き方の見直し

役職に就く期間が長期に渡り、定時で帰れないという男性モデルの管理職の働き方を問い直すべきである

次の先行研究として、金城学院大学の乙部由子氏、乙部ひさよ氏の「育児休業を取得する女性総合職増加に伴う課題」という論文を参考にした。その論文には、

続いて、現在、政府は、育児休業の取得率向上に向けて、どのような政策や取り組みを行っているのか、を調べた。

厚生労働省は、「イクメンプロジェクト」という活動を行っている。これは、2009年に育児・介護休業法の改正を受け、2010年6月に発足した。主な活動内容は、webページの開設、イベントの開催、そして、TwitterやInstagramにアカウントを作り、子育てに励む男性の写真などをアップしたりなどのSNSの活用も行っている。さらに、毎年イクメンアワードというものを開催し、男性の仕事と育児の両立支援に取り組む企業や団体、個人を表彰している。

先行研究として、論文や政府の取り組みについて調べたところで、実際に現在育児休業の取得に対して積極的に取り組む企業というのはどこなのだろうと思い、東洋経済ONLINE「「子育て社員」に優しい100社ランキング」ページを参考にした。この資料は、『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)』2017年版の最新データを使い、2015年度の育児休業取得者数のランキングを作成したものである。

このランキングによると、現在男女問わず育児休暇の取得率が高い民間企業ランキングは、1位から三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本生命保険、日本電信電話であった。1位の三菱UFJフィナンシャル・グループは、うち1994人が女性取得者である。また、同社の育児休業は法定よりも1年6か月より長く、また短期間で休業から復職する場合はサポート制度なども整っている。

さらに、全体的に見ても、やはり上位にランクインするのは、大企業の金融機関が多かった。この記事からも、やはり女性従業員が多い金融機関は、中堅の貴重な働き手として「子育てママ」が不可欠な存在となっている。ほかにも、各社で育児休業取得者の存在感を知るのに有効なのが、子育て世代の多い30代従業員数と比較した取得者の比率を見ることだという。例えば2位の日本生命は、販売員をはじめとした、30代女性の比率が多くを占めているため、休業が取りやすいとしている。

一方、男性が育児休業を取りやすい企業について調べた。東洋経済ONLINE「「男性社員が育休を取りやすい会社」トップ50」では、男性社員が育児休暇を取得しやすい民間企業というのは、1位から日本生命保険、古河機械金属、シーボンであった。ちなみに、日本生命は、2013年から3年連続で男性の育児休暇取得率100%を達成している。

育児休業取得率が高い企業に大企業の金融機関が多いのは、もちろん大企業の方が福利厚生が整っているうえに、金融機関は女性が多く勤務している(特に一般職)。つまり、誰かが育児休暇を取得しても、他の女性社員はたくさんいるため、企業側としては困らない。また、多くの女性は一般職であるため、大きな仕事を担っていないので休業を取りやすいという実態もある。

では、大企業の金融機関に勤めていない女性、総合職または中小企業で働く女性の、福利厚生が未だ不十分な会社が多いのは仕方がないのか。この疑問をもとに研究を進めていく。

先ほどの章では、一般職の女性は育児休業が取りやすく、総合職の女性は休業が取りにくいと述べた。しかし、最近総合職とも一般職とも異なる、「エリア総合職」という職種を採用する会社が増えている。そんなエリア総合職を設置することによって、女性の仕事と育児の両立を実現しうるのか、ということについて調べてみた。

まず、エリア総合職とは、総合職から転居を伴う異動がない職種のことであり、地域総合職・準総合職・特定総合職ともいわれる。現在、エリア総合職を採用している会社は、

三菱東京UFJ銀行、HIS、住友生命、野村證券、リクルート、山形銀行、佐賀銀行、三井住友信託銀行、JR西日本などである。

見ての通り、一度は名前を聞いたことがある大企業の金融機関や証券会社であったり、地方銀行などにもエリア総合職を採用している会社がある。

また、実際に、エリア総合職で成功した女性の事例として、大和証券に勤める女性が、社内でエリア総合職が新設されたため育休取得後早めに職場復帰し、社内で初めてのエリア総合職に選ばれた。その後課長代理、次長と昇級し、現在人事部上席次長として働いている(引用元:高橋伸子『新・女性の選択』株式会社マガジンハウス)。

そして、エリア総合職を導入している企業の中には、通常の総合職への転換制度を設けているところがある。エリア限定職で入社したものの、やはりキャリアアップを目指したいという社員に対して門戸を開き、モチベーションアップや優秀な人材の確保につなげるのが主な狙いである。また、逆に、結婚や介護などの理由で転居できないケースのために、総合職からエリア限定職への転換が可能な企業もある。

一方デメリットとしては、

4章にて、中小企業は女性に対する福利厚生が未だ不十分であるという結論が出たが、それでも女性活躍に先進的に取り組んでいる企業はないのかと思い、調べることにした。まず、中小企業の取り組みを調べるにあたって、先行研究として、田口由美子、松島桂樹、高島利尚による論文「関西の中小企業における女性活躍」を参照した。その論文を要約すると、

東洋経済ONLINEにて、2018年度の「女性が働きやすい会社」ベスト100の1位に輝いた富士通について調べた。

富士通では、多様性の受容をもとに女性の活躍支援を課題として精力的に取り組んでおり、女性幹部社員の確実な輩出に向けた数値目標を設置している。

さらに、個人に合わせた育成プログラムを策定・実施し、キャリアの振り返りや育成に向けたワークショップを開催している。

そして、女性社員のキャリア育成のために、社内外のロールモデルの講話やグループディスカッションを行うセミナーも開くうえ、女性リーダー育成プログラムのアドバイザーとして「ダイバーシティメンター」を女性上級幹部社員から選出している。

また、先に述べた女性幹部社員輩出のための具体的な数値目標については、下記のように行動計画または当社の課題をもとにした、目標と取り組み内容・実施期間を詳しく定めている。

計画期間 2016年4月1日~2021年3月31日

当社の課題

先生から情報提供していただいた記事に取り上げられていた山口理栄氏の文献『さあ、育休後からはじめよう』を読んで、特に印象深かった点を理由と共にまとめた。

最初に、政府の取り組みとして厚生労働省委託事業 女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」を取り上げる。

まず、101人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を図るための行動計画の策定・届出、公表・周知を義務付けられている。このサイトではその行動計画の公表を行っている。

働く人々に対しては、妊娠した際や育児休暇を取る際の会社への対応の仕方や、働く親を保護する法律や制度の紹介をしている。

そして、事業主に対しては、女性従業員が妊娠した際の対応の仕方や、ハラスメントの防止などについて紹介しており、また両立支援に取り組む企業の事例を掲載年度別・業種別・従業員規模別・地域別に掲載している。

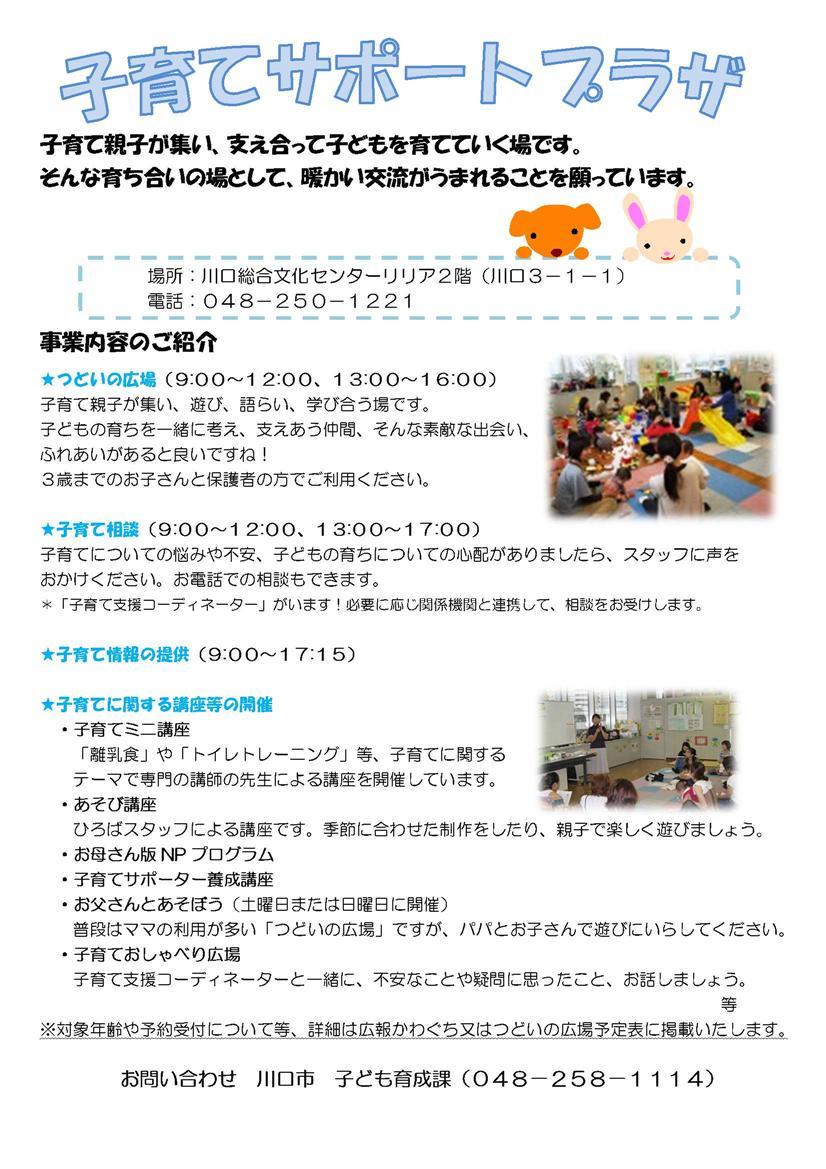

次に、自治体の取り組みとして、地域子育て支援拠点事業を取り上げた。自分にとって身近な事例として、現在私が住む埼玉県川口市の事例を調べてみた。

川口市のホームページによると、いくつかの子育て支援拠点があることが分かった。まず、「つどいの広場」では、小さな子供や父親・母親が集まって、遊んだりお互いに語り合ったりする場として開設している。

続いて「おやこの遊びひろば」は、3歳までの子どもとその保護者を対象に、遊び場の提供や子育て相談・情報交換の場として開催している。

また、児童センターは市内の3か所に開設されており、18歳までの子どもたちが遊べて専門の相談員のいる「子ども家庭相談室」もある。

そして、地域子育て支援センターでは、親子での遊び方のヒントや子育てに関する講習会を提供したり、月に2~3回で保育園の園開放や育児相談も行っている。

現状では、女性に家事や育児を任せている家庭がほとんどだと思われる。しかし、女性の社会進出実現のためには、今後は、やはり男性の協力も必要となる。そこで、男性の育児休業取得に関しても考察する。

2017年度の育児休業の取得率は、女性が83.1%に対して男性は5.14%と大差がある。国は、2020年までに男性の育休取得率を13%にする目標を掲げて、企業に協力を求めている。

また、男性の育休が増えない理由としては、労働力の低下や社内整備の手間がかかるといわれることや、上司の無理解や業務を肩代わりする態勢の不備など職場の問題が大きいといわれているほか、男性側が「育児は女性の役割」「休んでも自分にできることはない」といった思い込みも課題と言われている。

しかし、育休を取得することで家事や育児の大変さに気づき、自らの働き方や家族、子どもへの向き合い方を見直すきっかけになりうるということで、男性全員の育休取得への取り組みは、企業が導入を検討する価値のある施策にもなりうる。まずは、男性の育児休業を支援する制度について紹介する。

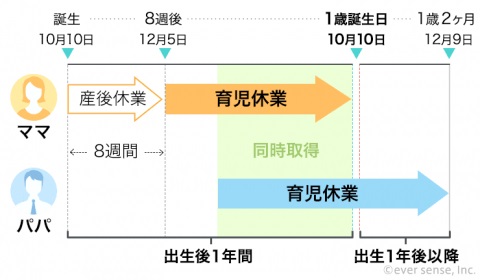

・パパ・ママ育休プラス

父と母の両方が育児休業を取得する場合に、政府が特例として認める制度である。原則、育児休業は子どもが1歳になるまでとされているが、この制度では、1歳2ヵ月に延長される。

しかし、平成25年度の調査では、この制度を「よく知っていた」と回答した男性正社員の割合はわずか3.6%で、実際にこの制度を利用したと回答した例は、わずか4%だったという点でも、この制度の認知の低さが課題といえる。

・パパ休暇

育児休業は、原則として一度しか取得できないとされているが、産後8週間以内に父が育児休業を取得した場合に限っては、合計1年間を超えない範囲で父が2度目の休業を取得できるというもの。

一般的に、出産した女性の母体回復に必要な期間は8週間と言われている。この期間、女性に代わって男性が育児を担うつもりで育休を取得することは、母体保護の観点からも必要不可欠といえる。

さらに、男性の育休再取得を可能にすることによって、より自由度高く育休を活用できるようになる効果も期待される。

・両立支援等助成金

厚生労働省が、事業主に対して支援する助成金のひとつに「出生時両立支援コース」がある。これは、子が生まれた男性に対して管理職での育児休業取得を推奨したり、育休についての研修を実施するなどの、男性が育休を取得しやすい環境づくりを積極的に行う事業主に対して一定額を支給する制度。

続いて、男性職員の育児休暇取得に関する制度を積極的に導入する事例を研究してみた。

・積水ハウス

積水ハウスは、子育てを応援する社会を先導する「キッズ・ファースト企業」を目指し、男性社員の1か月以上の育児休業完全取得を宣言した。また、2018年9月から従来の育児休暇を拡充した「特別育児休業(イクメン休業)」制度を新たに運用している。

この制度は、0歳から3歳未満の子を持つ社員を対象に、休業開始から1か月を有給とするものである。さらに家庭の都合や業務との調整が図りやすいように、最大4回に分けての取得も可能にした。

積水ハウスがこの制度を実現する上で、次々と育児休業者が出てくることに不安を感じた現場責任者の理解を得るのに苦労したという。だが、妊娠判明から育休に入るまでは一定の期間があるため、その間に業務分担の見直しやスムーズな業務の引き継ぎなどについて、十分な話し合いや調整ができることや、また、そのことにより助け合う職場風土が醸成され、お客様に対する提案力の向上も期待できるという効果も得られるとした。

・大成建設

大成建設は、2016年に男性社員の育休取得率100%を目指す方針を打ち出し、45才以下の男性社員とその上司約4500人を対象に、子育ての重要性や取得状況を定期的に知らせる「パパ通信」なるもので育休取得を促したり、加えて、制度改定にも着手し、これまで無給だった育休のうち、5日間は有給とした。結果的に、2016年度に子どもが産まれた育休取得対象となる男性社員259人のうち、93.8%にあたる243人が育休を取得し、平均日数も5.8日となった。

・ピジョン

育児用品メーカーのピジョンは、ダイバーシティの活用を推し進めていたり、女性の活躍促進支援の強化として女性管理職の育成にも注力している。また、女性が安心して出産・育児・復職できる環境を整備するために、女性へ向けた取り組みだけでなく、男性も対象とした子育て支援やワークライフバランスに関する取り組みも行っている。それが、「ひとつきいっしょ」という制度である。これは男性社員を対象とし、2016年1月から3年連続で取得率100%を達成している。また、育児や介護などを理由とした場合に、在宅で就業ができる「在宅勤務制度」もある。

・MSD製薬

MSD製薬でも、女性管理職比率に関して、長期目標として、2020年に25%という具体的な目標を定めている。そのために女性管理職に対してキャリア育成プログラムを実施したり、上司の意識改革及び勤務形態そのものの見直しも行った。また、2017年から、男女ともに育休中でも短時間働ける制度を作ったり、子育てや介護に関する情報やノウハウ、不安や悩みを共有し相談できる場として、「子育て&介護ネットワーク」を設立した。

女性活躍について先進的な取り組みをしているのは北欧諸国である。その中でもスウェーデンは、OECDによると、女性の就業率が80%を超え、女性議員の比率も45%と、女性の社会進出が積極的に進められている。しかしスウェーデンも、50年前は女性の労働力率は50%に過ぎず、決して男女平等社会とはいえなかったという。ではなぜこのような成果が上げられたのか、また日本も学ぶべきことはないか考察する。

続いて、先生から紹介していただいた山口慎太郎氏の文献『「家族の幸せ」の経済学 データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実』を参考にした。この本は、結婚や育児休業、そして離婚など、家庭にまつわる説を経済学の手法を用いて分析している。この本の内容を簡単にまとめると、

会社員や公務員などの配偶者であり、扶養をされている第三号被保険者は、年収が所定の額を超えてしまうとその資格が失われ、自らも保険料を支払わなければならないという、いわゆる130万や103万の壁が存在する。

この制度は日本ならではの制度だが、所得に制限があるために非正規雇用の増加、女性の社会進出を妨げている制度でもある。しかし、最近では女性の働き方が多様化していることから、女性が働く社会を前提にした社会システムへの転換が必要という声が上がっている。

そこで政府は、2018年に配偶者控除の見直しを行った。

そこで、130万、103万という上限を上げ、パートの労働意欲を向上させるという案や、夫婦控除制度という案が出た。この制度は、夫婦両方の所得の合計額が一定額以下ならば、夫婦の所得額から控除するというものである。ちなみに、このときは夫の所得が高く専業主婦がいる世帯では税の負担が増えることや、制度変更によって生じる混乱などを避けるという理由で見直しになってしまったという。

しかし、共働きの家庭が多くなり、専業主婦が少なくなってきた今、「夫婦控除制度」を導入した方が、恩恵を受けられる家庭は増えるのではないだろうか。とにかく、現在の第三号被保険者制度は、もっと柔軟な制度へと見直されるよう政府の迅速な対応が必要である。

ただ、中立的な社会制度の実現は、社会保障制度のみならず税制や企業の賃金手当などからも検討を進めるべきだとされているため、社会制度の改定はまだ時間がかかりそうである。

【育児休業の取得率を上げる】

①男性の取得率を上げるために、育休取得は義務化し、制度の見直し・規制緩和をする

そもそも育児休業制度は、女性が取得することを前提としており、男性の取得率の少なさが問題であることが分かった。しかも、その背景として、自分が休業を取ることで周りに迷惑がかかることや、収入が減ることを懸念しているからということも分かっている。

そこで、スウェーデンの「パパ・クォータ制」のように父親の育児休業取得は義務化し、その中で月80時間以内であれば本業として働くことも可能となるような、柔軟な制度づくりが必要とされるのではないかと考える。

②男性の育児休業に対する意識の低さについては、上司などが積極的に取得する

先に述べたように、男性が育休を取得しにくい要因として周りに迷惑がかかってしまうという点については、特に上司が率先して育休を取得することが重要であると考える。データでも、同僚が取得する場合よりも影響ははるかに大きく、一番効果的で実践しやすい取り組みであると思うからである。

【育児休業後の女性の職場復帰を増やす】

①地方公共団体・NPO法人・地方の企業の取り組みをもっと活発化させる

『さあ、育休後からはじめよう』より、育児休業後に就労を継続することができるかについては、国の施策だけでは限界があるという指摘があった。それを踏まえ、育休後の職場復帰については地方などの身近なところでの取り組みが重要ではないかと考えた。

特にNPO団体をはじめとする地方などでは、人との対話や相談に重きを置いた活動が多い印象を受けた。たしかに育児というのは、家に籠りっきりになってしまいがちで誰にも相談できない状況が生まれやすかったり、なかなか休業後も職場に復帰できたような人は周りにはいないだろうから、気軽に相談できる場を提供するということは非常に有用な取り組みなのではないかと思う。

②育休前から、キャリアの長期的見通しが立つ働き方をさせる

女性が育児休業後も職場に復帰したいと思うためには、やはり育休前にある程度経験を積んでおくことが大切である。経験が豊富であればあるほど、自分の仕事に対して自信が生まれたり、責任が生まれる。さらに外部からの評価も得ることにより、自らのキャリアの長期的見通しが立つ。この流れが非常に重要である。

この機会がどの社員にも当たり前に与えられるためには、上司がしっかりと多くの仕事を与え、そして適切に評価をしていくことが必要とされる。

③男女平等型の職場づくりを改めて見直す

先の提言を実現させるためには、男女平等型の職場づくりに励むことが求められる。例えば、従来の管理職は役職に就く期間が長期に渡り、定時で帰れないという、男性が役職に就くことを想定した働き方が一般的である。だから、このような男性中心の働き方をもう一度見直し、柔軟な管理職の働き方に変えていくべきである。

④社会保障制度の見直し

中立的な社会制度の実現のために、現行の配偶者控除制度を見直し、女性が働く社会を前提にした社会システムへの転換が必要である。そして、夫婦両方の所得の合計額が一定額以下ならば、夫婦の所得額から控除するという夫婦控除制度の導入が有効なのではないかと考える。

以上が私の提言する政策であるが、特に地方での取り組みや、企業のなかでの取り組みについては、積極的に行っている事例もあった。しかし、いかにこれらの政策を広く通用させるかが一番の課題であると思う。政府が女性活躍の政策に取り組み始めてから30年以上が経ち、ようやく社会でも注目されてきた話題であるため、女性活躍の実現は、まだ研究や考察の余地があると思う。