幼い頃、テレビやポスターなどで、たびたび地球温暖化問題に関するニュースを目にした記憶が今も残っている。今思えば、ちょうど京都議定書発効の頃であり、社会の環境問題に対する関心が高まっていたころだったのかもしれない。おそらく当時のメディアは「気温の上昇で大量の生物が絶滅する」「海面上昇で日本が沈没する」などといった温暖化の恐怖をやや煽情的に伝えていたのだろう。当時、小学校低学年頃であった私がこれらのニュースを見てイメージしたのは、当時私が大好きだった、恐竜の絶滅だった。絵や映像で見た恐竜の絶滅と、地球温暖化が重なり、幼い私にとって地球温暖化は、己の身にいつか降りかかる具体的な恐怖の対象となった。

それから10年以上経って大学生となった私にとっても、地球温暖化や環境問題は大きな関心ごとの一つであり、研究テーマにしたいと考えていた。しかし、以前のような具体的な恐怖の対象ではなく、規模の大きな、少し遠い問題の様に感じてしまっていた。そんな折に、上沼先生がプラスチックごみに関する資料を下さり、海洋環境におけるプラスチック汚染問題の現状を知った。そして、問題について調べていくうちに、私自身の日常生活におけるプラスチック利用が、海洋環境に大きな影響を与えている可能性があることが分かった。

本研究は、私自身が環境問題を、再び身近な危機としてとらえるためのもので在りたいと考えている。日本と海を挟んで隣接する、東アジアと東南アジアの国々が、世界の主要なプラスチック汚染源となっている現状を受けて、日本がこれらの国々の汚染にどのような影響を与えているのか。そして、私自身の日々の消費活動が、これらの国々の汚染にどのように関連し得るのか。以上について、アジアの発展構造や日本の産業構造にも留意しつつ調べていきたい。

本研究の目的は、日本におけるプラスチック利用が、生産・消費・廃棄の過程で、海洋環境におけるプラスチック汚染にどのように影響を与えているのかを調査し、その影響を軽減するために行うべき対策を考えることである。

そのためにまず、海洋環境におけるプラスチック汚染問題の概要について調べ、その要因を考察し、日本とのかかわりについて考えていきたい。

そもそも海洋環境におけるプラスチック汚染問題とは何か。プラスチックの定義、海洋におけるプラスチック汚染の発生経緯、その原因・問題点・対策について、簡単に説明する。

プラスチックとは、石油や天然ガスなどから抽出・生成されたモノマーの重合によって得られる合成有機ポリマーのことである。主に使われるものとして、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどがある。1907年に最初のプラスチックが発明されて以来、軽く、長持ちし、不活性で腐りにくいプラスチックの性質は、様々な用途に応用されてきた。特に1940年代に大量生産の技術が確立されてから、プラスチックの生産量は急速に増加しており、1950年代には世界で生産されたプラスチックは年間150万トンであったのに対し、2013年に生産された量は2億9900万トンに及んだ。(M. Cole et al., 2011; W.C. Li et al., 2016)

海洋でプラスチックごみが初めて報告されたのは1971年で、サルガッソー海における流れ藻の調査時に、プラスチック小片が採取されたものであった。これ以降様々な海域でプラスチック分布量に関する調査が行われ、プラスチックが海洋環境に大きな影響を与える危険性が指摘されるようになった。1997年時点で、海洋ごみ全体の60~80%をプラスチックごみが占めていることを示唆するデータが得られている。(山下ほか, 2016; J.G.B. Derraik, 2002)

プラスチックごみの海洋生態系への影響の懸念として、生物のプラスチック摂取とそれに伴う化学物質の暴露、プラスチックの海洋生物への絡まりについて説明したい。

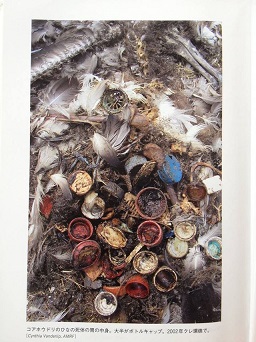

まず、プラスチックの摂食と化学物質の暴露について。山下ほか, (2016)によると、海洋生物によるプラスチック摂食は、鯨類やウミガメ類、海鳥類などの高次捕食者を中心に、1960年代から確認されており、摂食による影響については、腸閉塞、胃潰瘍、消化能力の減少、などの仮説がある。また、後述するマイクロプラスチックについては、プランクトンと間違えられてクラゲなどの低次捕食者に摂食される可能性があり、食物連鎖を通じて海洋生態系に広く影響を及ぼす懸念がされている(W.C. Li et al., 2016) 。

プラスチック摂取は、生物に有害な化学物質の暴露につながる可能性がある。プラスチックは疎水性が高く、同じく疎水性を持つ物質と水中で吸着する性質を持つ。そのため、プラスチックに添加剤として用いられるPBDEsや、海中に存在するPCBsなどの有害物質と吸着し、その状態で生物に摂取されることで、生物に暴露する可能性がある。特にPCBsのような残留性有機汚染物質(POPs)は、生物の体内に残留するため、食物連鎖を通じて濃度が増幅され、高次捕食者に高濃度のPOPsの暴露が起こる可能性がある(山下ほか, 2016)。また、海洋資源を口にする人類もプラスチックを摂取している可能性があり、オーストリア環境庁とウィーン医科大学の研究者による調査では、世界各国(日本含む)の検体8人の糞便すべてから、便10グラム当たり平均20個のマイクロプラスチックが検出された(https://www.ueg.eu/press/releases/ueg-press-release/article/ueg-week-microplastics-discovered-in-human-stools-across-the-globe-in-first-study-of-its-kind/)。

次に、プラスチックの海洋生物への絡まりについて。W. C. Li et al. (2016) によると、海洋ごみが生物に摂食されたり絡まったりしたケース340例のうち、プラスチックの摂食が31%であったのに対して、プラスチックが絡まった例は55%と、より高い割合を占めた。プラスチックに絡まるのは、ウミガメや海洋に生息するほ乳類、海鳥、甲殻類などが多く、絡まるものの多くは、ビニールひもや、釣り具などであり、漁業用具のごみが主な原因である。プラスチックに絡まった動物は、体の一部が壊死したり、傷口から微生物が混入するなどの被害が報告されている。

海洋環境でみられるプラスチックごみの発生源、対策について述べたい。しかしこの点に関して、15年ほど前と現在ではいくつかの違いがみられる。そこで2002年と2016年に雑誌に掲載された、海洋環境のプラスチックによる汚染に関する文献レビューを参考にそれぞれ説明したうえで、その変遷について論じる。

まず、J.G.B. Derraik (2002)を見る。海洋のプラスチックごみについて、まず主要な流入源として、商用船及びレクレーション目的の船舶からの流入が挙げられており、それに加えて海岸利用者の過失・故意による釣り具等道具の投棄、プラスチックの中間原料であるプラスチックペレットの輸送・利用中に誤って起こる海への流入が言及されている(p843-844)。そして、これらの汚染に対する対策・議論について、「法」と「その他」の二つの章立てでまとめられている。「法」については、1972年のロンドン条約(海洋投棄による汚染に対する国際条約)、1978年のマルポール条約(船舶由来の汚染に対する国際条約)について書かれており、「その他」に関しては、教育、経済発展との関係性、生分解性及び光分解性プラスチックの活用が挙げられている(p847-848)。

一方、W. C. Li et al. (2016)では、まずプラスチックごみについて、25mm以上のプラスチック片を指す「マクロプラスチック」、上述のペレットやスクラバーを指す「一次マイクロプラスチック」、プラスチック片が日光や微生物によって極小にまで破壊されたものを指す「二次マイクロプラスチック」の三つに分類されている (p335)。次に流入源として、大きく陸上由来と海洋由来に分けられている。陸上由来のものは海洋プラごみ全体の約8割を占め、人口密集地や工業化された地域のゴミ捨て、ビニール袋の使用、廃棄物処理が主な原因に挙げられている。一方、海洋由来のものは残りの2割を占め、商業船が主な原因に挙げられている(p335-336)。そして、問題に対する提言として、まず新しい問題であるマイクロプラスチックとPOPsの影響の深刻性と知識・対策の不足を指摘しており、国・政府による法的対策の必要性を唱えている。また、世界の海洋プラごみ排出の50%以上を、中国、インドネシア、フィリピン、スリランカ、ベトナムといった途上国が占めていることを指摘している。次に技術的対策として、”plastic-eating drone”や”The Ocean Cleanup Array”などのプラスチック除去装置の開発例、砂浜中のマイクロプラスチックを検出する装置の開発例を挙げている。さらに、船舶由来の汚染防止のマルポール条約に対応する、マイクロプラスチックに対する世界規模の条約や、産業界や消費者を含むキャンペーンを通じた、一般市民の意識改革の必要性を説いている。最後に、プラスチック産業界の、プラスチック処理に対する責任について、生分解性プラスチックの促進、リサイクルの視点から指摘している(p344-345)。

以上の二つのレビューから、いくつかのことが推察される。まず、汚染要因について。J.G.B Derraik. (2002)では主な汚染要因として船舶由来が挙げられていたのに対し、W. C. Li et al. (2016) では8割が陸上由来であるとされている。特に、陸上由来のごみの主要なものとして、産業地域における廃棄物が挙げられており、その内訳として、上述のアジア五か国が世界全体の50%以上を占めると述べられている。海洋環境へのプラごみ排出の絶対量の増加、産業地域の廃棄物由来のごみの総大量の増加、W. C. Li et al. (2016) のごみ排出国の内訳のデータは、アジアの産業地域の廃棄物による海洋汚染が、現在の海洋環境におけるプラスチック汚染問題の解決において、最も重要な位置を占めていることを示していると言えるだろう。

また、汚染要因の傾向の変化に応じて、提言される解決策にも変化がみられる。J.G.B Derraik. (2002)では、商船を主とする船舶由来の管理不足や過失によるごみ排出が主因であり、それに対して国際的な法的措置をとられるとされていた。一方W. C. Li et al. (2016) では、主要な汚染要因である産業地域の廃棄物の流入について、国・政府による規制が必要であり、現状では十分になされていないとしている。問題の所在が国内産業構造にかかわる以上、国際的な法的対策による規制が、船舶の規制よりも困難であることが推察される。そして、法に代わって具体的な対策例として挙げられているのは、技術的対策や、生産者及び消費者に対する働きかけである。

2016年の世界経済フォーラム(ダボス会議)のデータによると、2014年時点で、全世界で3億1,100万トンのプラスチックが製造されており、総生産量は50年間で20倍以上に増えており、今後も増加が予想される。そして、毎年少なくとも800万トンのプラスチックが海に放出されており、2050年までに、海中のプラスチック量が全世界に生息する魚類の総重量を超えるという見立ても出されている。また、Jenna R. Jambeck. et al. (2010) による調査では、以下の5か国が陸上由来の海へのプラスチック排出量が多いと推計された。

1位 中国 353万 t / 年

2位 インドネシア 129万 t / 年

3位 フィリピン 75万 t / 年

4位 ベトナム 73万 t / 年

5位 スリランカ 64万 t / 年

上位5か国はいずれも、東及び東南アジアの国である。尚、日本の推計排出量は6万トンで、30番目に多いという数値だった。

(出所:環境省「海洋ごみとマイクロプラスチックに関する環境省の取組」)

太平洋ゴミベルトとは、太平洋上の海洋ごみが集結し、停滞している場所のことである。北太平洋の中央部に位置し、日本国土の4倍という非常に広範囲な地域に及んでいる。ゴミベルトは、環状の海流の中心にあり、環太平洋な各国のゴミが海流に流され最終的に行きつく終着点となっている。その海洋ごみのうち、約8割は陸上由来のものであるといわれており、ビニール袋やペットボトル等のプラスチックの包装容器ごみが高い割合を占めている。上述のマイクロプラスチックも多く確認されており、これらの元となっているものも、多くがプラスチックの包装容器類であることが推定される。

非常に高濃度なプラスチック汚染がなされながらも、太平洋上でどこの国の領海でもないために、特定の国によって優先的に解決が目指されるというような状況は期待できないのが、ゴミベルトの特徴である。現在においても、この水域に対する効果的な解決策が実行されていない。

Christian Schmidt et al. (2017)による調査で、プラスチック廃棄物による海洋汚染問題の原因の9割が、世界10の主要河川を原因としていることが解明された。この研究では、マクロ及びマイクロプラスチックの流入量を河川ごとに測り、河川別の汚染量を調査していた。調査の結果、流入量の上位10河川によって海に流れ込む廃棄プラスチックの量は、世界全体の廃棄プラスチックの88~95%を占めた。この上位10河川は、中国の黄河、長江、インドのインダス川などからなり、このうちの8つがアジアの河川であり、残りの2つはアフリカの河川であった。またアジアの8河川のうちインダス川とガンジス川を除く6河川は太平洋に流れ出る河川であった。またこの研究では、河川におけるプラスチックの汚染量は、川流域で発生した管理不十分のプラスチック廃棄物(MMPW)の量と正の相関があることが示された。また、都市における土地利用度と人口密度にも、プラスティック濃度と正の相関があることが示されている。

・SDGs

SDGsは「Sustainable Development Goals」の略称で、2015年にMDGsに後継して国連サミットで採択された、2016年から2030年までの15年間での達成を目指して掲げられた開発目標である。17の大きな目標と169のターゲット、それらのターゲットに対応した指標(インディケーター)からなる(外務省ホームページより)。

SDGsの目的について、以下、外務省によるアジェンダの仮訳を引用する。

「我々は、極端な貧困を含む、あらゆる形態と様相の貧困を撲滅することが最も大きな地球規模の課題であり、持続可能な開発のための不可欠な必要条件であると認識する。我々は、持続可能な開発を、経済、社会及び環境というその三つの側面において、バランスがとれ統合された形で達成することにコミットしている。我々はまた、ミレニアム開発目標の達成を基にして、その未完の課題に取り組むことを追求する。」 (外務省「我々の世界を変革する持続:可能な開発のための 2030 アジェンダ(仮訳)」より引用)

SDGsの目標及びターゲットについては、「統合され不可分のものであり、持続可能な開発の三側面、すなわち経済、社会及び環境の三側面を調和させるものである」とされ、その実施手段においては「政府や民間セクター、市民社会、国連機関、その他の主体及び動員可能なあらゆる資源を動員して全ての目標とターゲットの実施のために地球規模レベルでの集中的な取組を促進する」ものとしている。このSDGsの17の目標の第14項に「海洋資源」に関する項目が含まれている。そしてこの項のターゲットの第1項目には「あらゆる海洋汚染の防止・減少」が記され、これに対応するインディケーターとして、[14.1.1 Index of coastal europhication and floating plastic debris density] (出所:United Nations「SDG Indicators」) と書かれている。 つまり、沿岸部の富栄養化と並んで、海上の浮遊プラスチックごみの浄化が海洋汚染防止の指標として挙げられている。

SDGsは、後述するUNEA3やシャルルボワサミット、EUのサーキュラーエコノミーパッケージを含む、多くのプラスチック汚染対策の中にその影響がみられる。問題を考えるにあたっては、上述のSDGsの姿勢、つまり、経済や社会を含むあらゆる国際問題と相互に連関して解決していくこと、そして、様々なアクターと連携して解決していくこと、にも留意していきたい。

2017年2月に、ケニアのナイロビで行われた国連環境総会。国連環境総会とは、国連環境計画の意思決定機関であり、原則2年に1回国際会議が行われる。今回は160か国の代表が集まり、日本からは環境省・高橋地球環境審議官及び外務省が出席。

この会議において、閣僚宣言「汚染のない地球へ向けて」が採択された。その内容については、以下の通りである。

我々は、以下により、大気、土地及び土壌、淡水並びに海洋の環境汚染を防止し、緩和し、及び管理するための行動を拡大することを約束する。

海洋ごみに関する決議では、海洋プラスチックごみ及びマイクロプラスチックに対処するための障害及びオプションを更に精査するための専門家グループ会合を招集することが決定された。

2018年6月にカナダで行われたG7シャルルボワ・サミットでは、海洋プラスチック問題の具体的な対策を促す「健康な海洋、海、レジリエントな沿岸地域社会のためのシャルルボワ・ブループリント」が採択された。そして、さらに具体的な対策を明記した「海洋プラスチック憲章」の署名が行われ、日本とアメリカを除く5か国が署名した。

「海洋プラスチック憲章」の内容をJEANの和訳からいくつか抜粋する。

EUが2015年12月に採択した、循環型経済の実現に向けた、EU共通の枠組み作りを目的とする提案である。循環型経済のシステムへの転換による、国際競争力の向上、持続可能な経済成長、新規雇用の創出を図る。行動計画には、食料廃棄物の削減、二次資源の品質基準の標準化、エコデザイン・ワーキング・プラン2015-2017の促進、肥料に関する規則の改正、循環経済におけるプラスチック戦略、水の再利用への取り組みが挙げられている(European Commission公式サイト「Closing the loop: Commission adopts ambitious new Circular Economy Package to boost competitiveness, create jobs and generate sustainable growth」参考)。このうちのプラスチック戦略について、2018年に欧州プラスチック戦略が採択された。

欧州プラスチック戦略は、プラスチックに特化した循環型経済の政策であり、次の5つの目標を掲げている。

この戦略で特徴的なのは、環境の保全と共に、経済成長とイノベーションを促すことを目的においている点である。プラスチックの生産、利用、廃棄方法を、循環的なアプローチに変えることで経済的利益を創出すること。そして3Rに配慮したプラスチックの生産・利用を行い、持続可能なプラスチック素材の開発をすることで、企業にとっての利益が生じることが期待される。後述の産業界の参入例には、サーキュラーエコノミーパッケージにおけるプラスチック戦略によって起こったものが挙げられる

この戦略の採択後の2018年5月には、使い捨てプラスチックに関する新ルールが欧州委員会によって提案されている。このルールは、海洋ごみ全品目の7割に相当する、10の使い捨てプラスチック製品と遺失・放棄された漁具を対象に、代替可能な使い捨てプラスチック製品の排除と、代替困難な製品の使用制限に焦点を当てている。

(出所:駐日欧州連合代表部 「 欧州委員会、使い捨てプラスチックに関する新ルールを提案」)各国で、レジ袋、食品容器、ストローなどの使い捨てプラスチックの対策への取組が行われている。手法は無償配布禁止(有料化)、課税、製造・販売・使用等の禁止などがある(出所:環境省資料「プラスチックを取り巻く国内外の状況」)。特にレジ袋の規制は多くの国で行われており、中国、ベトナム、スリランカなどの汚染排出上位国も含まれる。

2018年の6月に、三鷹市議会が国会に対して「全ての命を守るためプラスチック海洋ごみの発生抑制・削減を求める意見書」を提出した。内容は以下の通りである。

ギリシャ人の高校生ボイヤン・スラット氏が開発した、海洋プラスチックごみを回収するシステム。海流に合わせてごみをせき止め、その海域に浮きで柵を作り、そこに貯まったゴミをモーターによって回収するシステム。浮きによる柵のため海洋生物は脱出可能で浮遊するプラスチックごみだけを回遊できるシステムになっている、モーターの動力は太陽光から得る、ごみはリサイクルして得た金を管理代に充てる、など、環境負荷が少なく持続可能なシステムが考えられている。

スラット氏は、TEDを通じて世界にプレゼンテーションを行い、クラウドファンディングによって資金を集め、現在はオランダでNPO団体「The Ocean Cleanup」を設立し、活動を拡大している。日本の対馬市と契約し、2016年から対馬沖でこのシステムの運用を実施しており、2018年からは太平洋ゴミベルトでの運用が開始した。5年間で太平洋ゴミベルト中のごみの50%を回収できるという見立てになっている。 (The Ocean Cleanupホームページより)

民間人、特に高校生であったスラット氏のプロジェクトが、クラウドファンディングやTEDを通して知名度を高め、支持者を増やし、日本の対馬市との共同研究を経て、北太平洋での運用に至ったという経緯も注目すべきといえるだろう。

2018年ごろからムーブメント化しつつあるといえるのが、プラスチックストローの廃止運動である。マクドナルドでは、2018年6月にイギリスとアイルランドの店舗でストローを紙製のものへと移行すると発表した。7月にはスターバックスが、2020年までに全店舗でプラスチックストローを廃止することを発表した。

京都大学でマイクロプラスチックの研究をしている田中周平淳教授は、日本経済新聞の対談の中で、「使い捨てストローが注目されたのは、ウミガメの鼻に刺さった画像が世界的に拡散したことがきっかけだったとされる。」と述べている。

EU加盟国を中心にこのような運動が広がっている点については、上述のサーキュラーエコノミーパッケージ及びプラスチック戦略との関連が推察される。ウミガメの画像による世間の関心が高まりは、企業にとってプラスチックストローを廃止するインセンティブとして働いたと考えられる。また、特に影響力を持つ多国籍チェーンのマクドナルドやスターバックスによる脱プラスチック運動は、世界に問題意識を波及させていくきっかけとなり得ると言える。

プラスチックごみによる海洋汚染を食い止めるための共同宣言で、エレン・マッカーサー財団が主導して行った。署名した企業および団体は約250におよび、コカ・コーラやH&Mなども含まれている。署名した企業及び団体は、2025年までの7年以内に、商品のプラスチック包装を全て再利用、リサイクルもしくは堆肥化できるものに変更する。

BBC NEWS JAPAN「「2025年までにプラスチックごみ全廃」宣言 コカ・コーラなど大企業も参加」(2018年10月30日)https://www.bbc.com/japanese/46027505 SDGsを中心とする世界的な潮流として、環境問題は他の様々な社会問題と複合的に解決策が求められており、それがあらゆるステークホルダーの参加が求められているといえる。そのなかで、海洋におけるプラスチック汚染問題は、欧州のサーキュラーエコノミーパッケージの発想を中心に国際組織、行政、NGO団体、企業によって具体的な対策が行われつつあるといえる。これらのステークホルダーが情報を共有し、同じ目的・指標のもとで解決を図っていけば、かなり効果の高い海洋プラごみ問題の解決が期待できる。

しかし一方で、W. C. Li et al. (2016) やChristian Schmidt et al. (2017) を振り返ると、アジアを中心とする発展途上国の、不十分な廃棄物処理によるごみの流出が現状の主要な汚染要因とされている。上述の資源循環の実現に基づく取り組みは、これらの国々への廃プラスチックの輸出の減少という形での貢献はできるかもしれないが、直接的な解決につながるものとは言えないだろう。

この20年ほどでにわかに主要な汚染源となった国々について、発展の経緯や産業構造、他国との関係性から、汚染の原因を突き止めていく必要性がある。その一つは、資源ごみの輸入であったといえる。これには、先進国が途上国にごみを輸出し、ごみ処理の責任を転嫁していたという先進国と途上国の間の国際関係上の問題点も見えてくる。このような、汚染の発生する構造に内包される他領域の問題も、プラスチック汚染問題の調査から浮き彫りにして、複合的な解決策を考えていくのが、SDGsを中心とする今後の環境政策として、求められているものだと思われる。

Last Update:2019/1/31

© 2017 Daigo Nishizaki. All rights reserved.