超高齢社会における労働

ーシニア世代の安定的な就労促進に着目してー

早稲田大学 社会科学部5年 上沼ゼミナールⅢ

信江智子

章立て

- はじめに

- 日本の高齢者

- 高齢者と労働

- 各企業の取組

- 政策提言

- 参考文献

1.はじめに

人生の大半を占めている長い学生生活が終わろうとしている。来年からは就職し、これまで生きてきた時間の倍の時間を社会人として「労働」と共に歩んでいく。これまで年功序列と終身雇用、そして企業別組合を柱とした日本的雇用システムの中でほとんどすべての労働者が65歳で定年を迎え退職するキャリアプランを歩んできた。しかし、働き方の多様化が進み、定年という概念さえも多様化していく今後、我々はいつ労働から引退する世になるのだろうか。

2007年、日本における高齢化率は21%を超え超高齢社会と呼ばれるようになった。その後10年余り決定的な少子化対策がなされないまま今日まで高齢化率は日々上昇し続けている。さらに医療水準の向上により「人生100年時代」の実現が現実味を帯びてきている。近年、少子高齢化に伴い労働力人口が減少し続ける日本で働き手を確保するために、政府は高齢者の就労を促すようになった。本研究では、様々な目的をもって働くシニア世代の現状、そしてそこで生まれる課題の解決方法を探り、多くの高齢者が働きたいから働くことのできる社会を作る政策を提言する。

2.日本の高齢者

2-1 現状

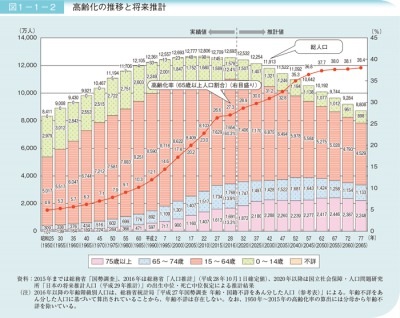

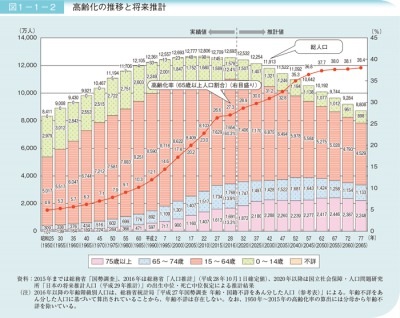

日本の1950年の総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は、5%未満であったが、1970年に7%を超え(高齢化社会)、その後1994年に14%を上回った(高齢社会)。そして、2007年に21%を超えてから(超高齢社会)、現在に至るまでその割合は毎年増加してきた。

令和元年版『高齢社会白書』によると、日本の総人口は2018年現在、1億2644万人であり、そのうち高齢者(65歳以上)の人口は3558万人で高齢化率は28.1%である。つまり、日本人の約3.6人に1人がシニア世代なのである。また、65歳以上人口のうち、「65~74歳人口」は、1760万人で総人口に占める割合は13.9%、「75歳以上人口」は、1798万人で総人口に占める割合は14.2%となっている。

「高齢化の推移と将来推計」出所:内閣府

「高齢化の推移と将来推計」出所:内閣府

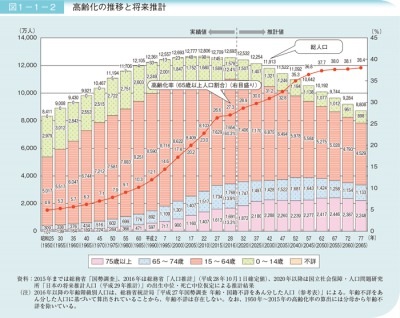

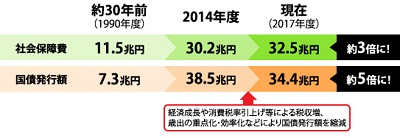

高齢化社会が抱える大きな問題として「社会保障費の増大」がある。年金、医療、介護、子ども・子育て等人が生まれてから死ぬまでのあらゆる場面に社会保障は存在し、日本の一般会計歳出の約1/3を占める、国家にとって最大の支出項目となっている。財務省によると、2019年度の社会保障関係費は33兆9914億円で同年度歳出額の34.2%であった。下図の通り、社会保障費は、30年間で約3倍にまで増大して、我が国の財政に大きな影響を与えている。また、社会保障給付費は、114.9兆円と2000年度の78.4兆円から約20年間で1.5倍近くにまで増加している。

「社会保障費・国債発行額の増大」出所:内閣府大臣官房政府広報室

「社会保障費・国債発行額の増大」出所:内閣府大臣官房政府広報室

2-2 将来推計

国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口によると、少子化に伴う人口減少により、2053年に、我が国の人口は1億人を下回る。その一方で、減少する人口に反して、医療体制が整い世界一の長寿国である所以から、65歳以上人口は増加し続ける。この傾向は、2042年にピークを迎え、高齢者の人口は3935万人に達する。この結果、2065年には高齢化率は38.4%に達して、約2.6人に1人が65歳以上の社会が到来する。その後、総人口減少の傾向の影響を受けて、高齢者人口も減少していく。

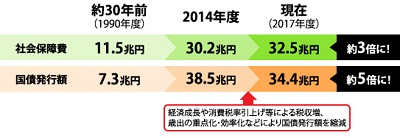

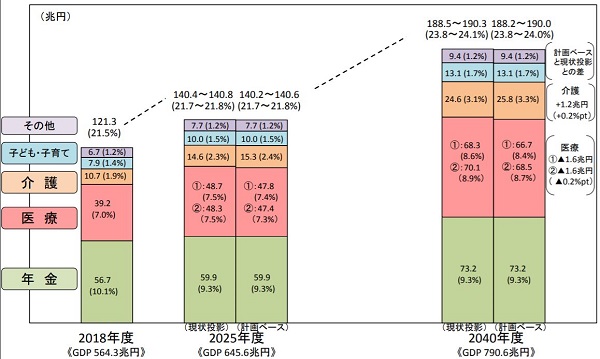

医療費及び介護費用の多くが、社会保障によって賄われており、現在も高齢化が進行し続けている日本においては、この費用は今後も増加していくことが予想されている。団塊ジュニア世代が65歳になる、2040年の社会保障給付費は約190兆円にまで膨らむ。

「社会保障給費の見通し」出所:内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省

「社会保障給費の見通し」出所:内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省

経済成長が緩やかで国の収入増加を期待できない状況においては、医療費をいかに削減するか、つまり健康寿命をどれだけ延ばすことができるか、について考える必要がある。本研究では、その一つの解決策として高齢者の就労に注目する。

3.日本の高齢者と労働

3-1 現状

現在、日本の一般的な退職年齢は65歳である。しかし、定年後も継続して働き続ける人の数は少なくない。

内閣府によると、2018年の労働力人口は6830万人であり、そのうち、65~69歳の者は450万人、70歳以上の者は425万人で、労働力人口総数に占める65歳以上の労働者の割合は、12.8%であった。シニア世代の労働者は、1980年から増加し続けている。この間、生産年齢人口(15~64歳の男女)の数は減少傾向にあるが、65歳以上の労働者人口が、それ以上に増加しているため労働力人口の総数も増加している。

「労働力人口の推移」出所:内閣府

「労働力人口の推移」出所:内閣府

60代前半層(60歳以上 64歳以下)の継続雇用の雇用形態は、業種によって差があるものの平均すると、嘱託・契約社員が6割を超える。雇用形態の変更が影響し、同年代の年収水準は300万~400万円がボリュームゾーンとなり、定年前の水準からは減額となっている場合が多い。このように、高年齢者にとって働くことは必ずしもいいことばかりではない。つまり、働くシニア層の増加傾向には、その他多くの要因がある。以下で、就労の要因となっている制度についていくつか紹介する。

3-2-1 高年齢者雇用安定法

2013年に施行されたこの法律により、退職後も継続して企業に雇用される高齢者の数が増加した。本制度の制定に伴い、各企業には従業員の定年年齢を60歳以上にすることが義務付けられた。それだけではなく、高年齢者雇用確保措置として、①65歳までの定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年の廃止、の3点のうち、いずれかの導入が求められている。また、現在は、希望者全員の再雇用制度も義務化されている。これにより、2018年の60~64歳の就業率が68.8%、また、希望者全員が65歳以上まで働くことのできる企業は、2019年時点で78.8%と、シニア労働者の安定的な雇用について、ある程度の水準が確保されている。

さらに、2021年から施行される「改正高年齢者雇用安定法」においては、65歳から70歳までの就業機会の確保についても、具体的な措置を講じる義務が生じる。このように、近年では、一般的に弱い立場にある労働者の継続した働き方を保護するために、行政によって制度が整えられている。

3-2-2 高年齢雇用継続給付

この制度は、60~65歳の高年齢者の雇用継続を支援することを目的に1995年に施行された。本制度創設時は60歳定年であったこともあり、賃金が60歳時点の75%未満に低下した際に、それを補てんする給付金が受け取れるようになっている。再雇用時に正社員でなく嘱託・非正規社員へと職種が転換される場合があり、その際に減額となる給与の差を埋める効果がある。

一方、本制度を利用できるのは65歳未満までの被保険者と限定されており、70歳までの就業機会確保を目指す現在の政府の方針とは、ずれが生じている。また、高年齢雇用安定法の改正により、60歳以上65歳未満の全ての労働者に対する継続雇用制度が実施されている影響もあり、2025年度以降、給付率を半分程度にまで縮小又は廃止する方向で検討が進められている。

3-3 高齢者の働く理由

これまで、働く高齢者の現状やそれを支える制度について述べてきたが、実際に高齢者が定年後も働き続ける理由はいったい何なのだろうか。

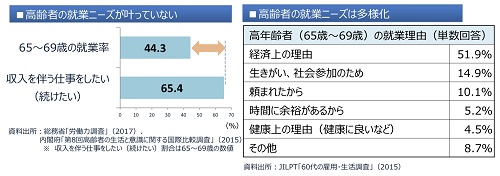

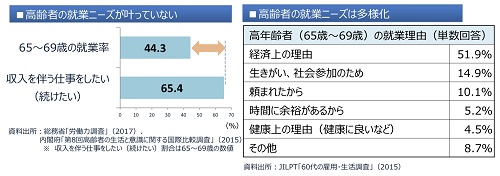

高齢者(65~69歳)の就業理由は多様化している。厚生労働省によると、半数以上が経済上の理由をあげている一方で、生きがいや社会参加、時間的余裕など、定年後の生活を豊かにするために能動的な労働意欲を持つ高齢者は、一定数いることが分かる。また、働けるうちはいつまでも働きたいと考えている人は、現在仕事をしている高齢者全体の4割を超えている。

「高齢者の働く理由」出所:厚生労働省

「高齢者の働く理由」出所:厚生労働省

3-4-1 労働災害

「働く」ことによって生まれるリスクは数多くあるが、最も代表的なものに、業務中及び通勤中に発生するケガや病気のことを指す「労働災害」がある。2018年の労働災害による死亡者数は909人、休業4日以上の死傷者数は12.7万人であった。また、同年に労災に遭った60歳以上の働き手は、前年よりも10.7%増え、労災全体の4分の1を占めた(『朝日新聞』2019.5.18 朝刊)。シニア労働者は、年齢と共に低下する認知機能や運動機能の影響で転倒等の事故に遭いやすく、また、ケガや病気からの回復も若い世代に比べて遅いため、入院や療養のための離職期間が長期に及んでしまう。労働災害の発生は労使互いに不利益となるため、高年齢労働者が増えていく今後は、防止のための措置が必須となっていくだろう。

3-4-2 高年齢労働者の安全・健康確保の取組

労働災害を防止し、高年齢労働者の安全・健康を確保するために様々な取り組みが行われている。例えば、体力向上のための体操を業務内に組み込んだり、転倒防止のためにバリアフリー化や滑り止め効果のある床素材へ入れ替えたりなど、その工夫は多岐にわたる。

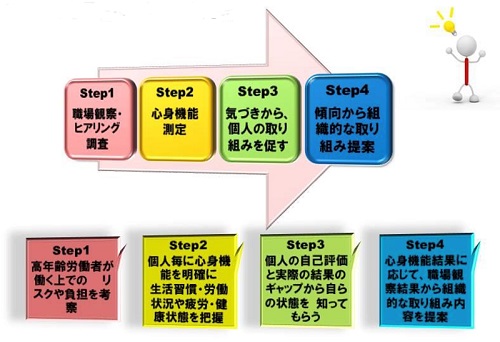

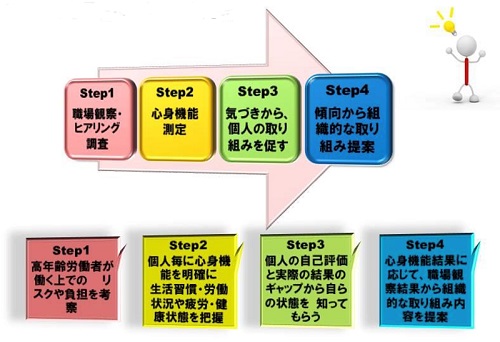

大原記念労働科学研究所では「高年齢労働者の労働安全・健康構築プログラム」を高齢者を雇用する企業に向けて提供している。このプログラムでは、労使それぞれに高年齢労働者の心身機能を認知してもらい、組織的な取り組みの提案を行うことを目的として、下図のようなステップで行われる。

「高年齢労働者の労働安全・健康構築プログラム 」出所:大原記念労働科学研究所

「高年齢労働者の労働安全・健康構築プログラム 」出所:大原記念労働科学研究所

4.各企業の取組

従来の日本的雇用型システムには当てはまらない柔軟な対応が求められる中、各企業は再雇用する高年齢労働者に対して独自の取組を行っている。

4-1 現在のシニア人材活用法

デロイトトーマツ(2015)によると、高齢労働者は以下の3つに分類することができる。

- 専門性発揮型:余人をもって代えがたい専門的な知見等を活用する。特別な技術の保持者や営業部門のスペシャリスト等を対象とし、シニア人材活用の成功例として挙げられるが企業全体に占める割合が非常に少ない。

- 現業継続型:定年前又は定年時に担当していた業務で継続活用する。各企業におけるシニア人材の活用方法として最も一般的である。JILPT(2017)によると、60代前半(60歳以上64歳以下)の継続雇用者の仕事内容については、「定年前(60歳頃)とまったく同じ仕事」(39.5%)、「定年前(60歳頃)と同じ仕事であるが、責任の重さが変わる」(40.5%)に回答が集中する。約8割の回答企業は、定年前後で仕事の内容そのものは変わらないと答えていることになる。しかし、このような労働形態は企業内の人員や役職の流動性を低下させる。そのため、高年齢者の数が増加すると新入社員の業務をしまう奪ってしまうような事態が起こる可能性がある。

- 単純労働型:(本来、非正規・派遣社員等が担う)単純労働に従事させる。業務の性質や人員配置等の都合で定年前の業務を引き継ぐことが難しい場合、庶務業務等の事務作業にシフトさせているケースが多い。この場合、②と比べて人員配置を柔軟に行えるため企業側にとっては都合が良いが、定年までの業務との差が大きく労働者側がミスマッチを感じやすくモチベーションの低下が起こりやすい。

現代日本において現実的かつ労使間での合意も得やすいのは②であるが、③を選択する企業も少なくない。しかし、いわゆるホワイトカラーからブルーカラー的な業務への転換等にはリスクも一定程度存在する。

4-2 アメリカ企業の取組

アメリカでシニア労働者を積極的に登用している企業では、彼らを

ブリッジ・ワーカー、正社員、ギグ・ワーカー、個人事業主、アルムナイ・ワーカー、アンコール・ワーカー

の6つに分類した。この方法により、各タイプの高齢者の就労理由や強みなどを聞き出して理解することで、適切な部門に適当な人員を配置することができるようになり、労使間のミスマッチを減らすことが期待できる。例えば、アンコール・ワーカータイプに対して一定の水準の給料と引き換えに単調な作業を要求したり、個人事業主タイプに型にはまった仕事をさせることは、作業効率の低下や早期離職の原因となりうる。しかし、彼らの目的を知ることで、そのような行き違いは起こりにくくなる。

「高齢労働者6タイプ」出所:デロイトトーマツ

「高齢労働者6タイプ」出所:デロイトトーマツ

定年時(再雇用時)に個々の労働者に聞き取りを行うことは簡単な作業ではないが、その後の働き方を左右する重要なステップであることは間違いない。松本(2018)によると、嘱託社員として再雇用された原告が、配転命令に違法性があるとして企業に対して、訴訟を提起した事案が発生した。判決では、配転命令の必要性よりも配転命令による不利益の方が上回っていると判断され、企業側には本来支払われるべきはずだった補てん退職金等を原告側に支払うことを求める判決が下された。

4-3 株式会社シニア東海

愛知県内を中心にシニア世代の人材派遣を取り扱う「株式会社シニア東海」は、労働意欲のある60歳以上の人々を、中小企業に派遣し活躍の場を提供している。同社の登録者として実際に就業している人の平均年齢は65.8歳、最高齢は77歳であり、高齢社会の基盤整備に大きく貢献している。派遣先企業と高年齢労働者の業務上のミスマッチを減らすための効果的な仕組みづくりを行っている。具体的には、登録者に対して事前の聞き取りによる通勤時間や業種の希望調査を行ったり、派遣先決定後、始業前に職場見学を行ったりしている。さらに1か月間働いた後に、最終的に就労するかを判断できるようにしており、登録者にとっての労働がより有意義なものになるような配慮がなされている。

ここで、シニア東海の特徴に、技術・技能系専門の人材派遣サービスであることが挙げられる。紹介される派遣先での職種も、設計や電気工事、加工など高度な技術や資格が必要とされるものが多い。そのため、登録者側は自らの能力を活かし続けられ、派遣先企業は、熟練の技術を持つ即戦力になる人材を低コストで確保することができる。工場のIoT化に多額の予算を割くことのできる大企業とは異なり、個々の労働者の技能に依存する部分の多い中小企業の需要に上手くマッチングしたサービスと言うことができる。

4-4 高齢者クラウド

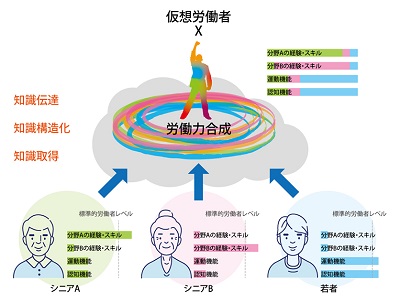

法整備や既存の就労スタイルに縛られず、データサイエンスの考え方を用いて新しい高齢者の就労モデルを提案する取り組みもある。東京大学とIBMが中心となって研究が進められている「高齢者クラウド」では、「モザイク型の就労モデル」を取り入れている。

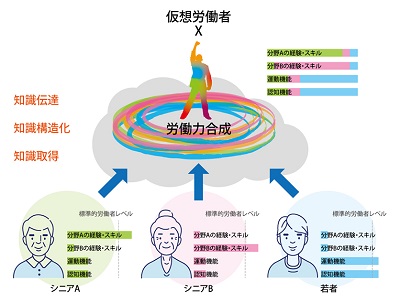

これは、労働意欲を持つ複数人が、それぞれの持つスキルや心身の機能を合体させて1人の仮想労働者を創り出す、という考え方である。1人で業務に当たらないため、時短勤務や在宅勤務等、労働者個人の事情に合わせた柔軟な働き方を実現することができる。下図の例では、標準レベルのシニアA、シニアB、若者の3人が、それぞれの足りない部分を補完し合うことでスキルや機能の優れた仮想労働者Xが合成されている。

「モザイク型の就労モデル」出所:日経ビジネス電子版

「モザイク型の就労モデル」出所:日経ビジネス電子版

このモデルをITによって実装したものが高齢者クラウドであり、「GBER(ジーバー)(=Gathering Brisk Elderly in teh Region)」というウェブプラットフォームである。本サービスはオープンで活発な地域コミュニティの創成を目指し、ボランティアや地域も、イベント情報等就労以外の情報も受け取ることができるようになっている。最初に自分の保有するスキルや位置情報、予定の空き情報等を登録しておくと、各個人に向けてカスタマイズされた地域のイベントやコミュニティが掲示板上に表示される。現在までに396件の案件が成約され、高齢者が2000回以上、依頼者に応えるために派遣されている。

「kashiwaGBERの実例」出所:東京大学

上図は、千葉県の柏地域におけるGBERサービスの利用例である。木々の剪定技術について学んでいる高齢者たちは、ほとんどのメンバーが未経験のホワイトカラー出身の退職者たちである。GBERの存在が、元気のある高齢者たちが新しい形の労働に携わる契機となっている。

ただ、本サービスが紹介する案件は、スポット的なもの、又は収益性の低いものが多いため、金銭的な収入を得ることではなく、生きがいややりがいの創出が主な目的となることが予想される。先述の通り、高齢者が働き続ける最大の要因は、経済上の理由である。このことから、収益性の低く不安定な状態のままでは、利用率の伸びは期待できないと考えている。

5.政策提言

以上を踏まえ、超高齢社会の中でのこれからの高年齢者の労働に対して、以下の提言を行う。

- 65歳での退職以前に労使間で今後の働き方についての合意をしておく。60歳以降から早期及び定期的に話し合いの場を設けておくことで、その後齟齬が生まれにくくなる。

- 「シニア東海」のような高年齢者向け人材派遣サービスを質・量共に充実させる。労働問題に関する専門家が、仲介役を果たすことでミスマッチが生まれにくくなる。

- 各企業に労働災害を防止するための措置を講じることを義務化させる。高齢者の労働災害による長期の業務離脱は、職場復帰を困難にさせ、企業側にとっても労働力喪失の痛手を負わせる。この件数を減らすことは健康寿命の延伸等にも繋がる。

生産年齢人口の減少に伴う労働力不足を解消するために、高年齢労働者の積極的登用が国策として進められている。その一方で、定年前後の変化に伴うミスマッチの発生や騒動災害による予期せぬ離職等のトラブルの解決も、並行して行っていくことが求められている。人生の大半を共にする労働と上手に長く付き合っていくことで、健康で自立した生活運営や持続可能な社会保障の維持にも繋がっていく。

6.参考文献

- 飯島萌乃「人材派遣のシニア東海 60歳以上 人材に特化 活躍の場を提供 最高齢77歳」『中部経済新聞』、2020年1月22日、朝刊、p.3

- 及川綾子「(問う2019 論点の現場から:4)家計のために、働く高齢者」『朝日新聞』2019年1月11日、朝刊、p.4

- 滝沢卓、内山修「労災、増える高齢者 60歳以上が26%、目立つ転倒」『朝日新聞』2019年5月18日、朝刊、p.1

- 「高齢者 経験生かせる場を」『中日新聞』2020年4月4日、朝刊、p.18

- 大原記念労働科学研究所(日時不明)「高年齢労働者の労働安全・健康構築プログラム」https://www.isl.or.jp/service/research/kounenrei.html(最終アクセス:2020/7/20)

- 沖津泰彦(2015)「「シニア人材」を活かす仕組みとは」https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/human-capital/hcm/jp-hcm-initiative-82-230415.pdf#search='%E3%83%87%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%88+%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%9D%90'(最終アクセス:2020/7/17)

- 株式会社シニア東海「株式会社シニア東海ホームページ」http://www.senior-tokai.co.jp/st04.html(最終アクセス:2020/7/20)

- 厚生労働省(2020)「改正高年齢者雇用安定法概要」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000626609.pdf(最終アクセス:2020/7/18)

- 厚生労働省(2018)「第1回2040年を展望した社会保障・働き方改革本部 参考資料」https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00001.html(最終アクセス:2020/7/15)

- 厚生労働省(2019)「第137回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料 参考資料1 雇用保険部会報告(案)(第136回雇用保険部会提示の「素案」からの修正点)」https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000578803.pdf(最終アクセス:2020/7/20)

- 小竹朝子(2018)「超高齢社会のジョブマッチング シニア就労をアプリで支える」https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z0508_00004.html(最終アクセス:2020/7/20)

- デロイトトーマツ(日時不明)「米国における高齢人材管理のトレンドから読み解く日本企業への示唆」https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/global-hr-journey-13.html(最終アクセス2020/7/17)

- 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)(2017)「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」https://www.jil.go.jp/press/documents/20160630.pdf(最終アクセス:2020/7/18)

- 内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省(2018)「2040年を見据えた社会保障の将来見通し

(議論の素材)」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000207399.pdf#search='%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B2%BB+%E6%8E%A8%E7%A7%BB+%E4%BA%88%E6%B8%AC'(最終アクセス:2020/7/20)

- 内閣府「平成29年版高齢社会白書」https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_4.html(最終アクセス:2020/7/15)

- 内閣府「令和元年版高齢社会白書」https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2019/zenbun/01pdf_index.html(最終アクセス:2020/7/15)

- 内閣府大臣官房政府広報室

「改革の必要性 社会保障費の増加と財政状況」https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/syaho/naze/hitsuyosei.html(最終アクセス:2020/7/19)

- 日経ビジネス電子版(日時不明)「高齢者クラウド 高齢者が社会を支える。「モザイク型の就労モデル+IT」で実現」https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/19/aging1902/(最終アクセス:2020/7/20)

- 松本昌浩(2018)「定年後再雇用社員に対する配転命令の適法性~京都地裁平成30年2月28日判決~」https://www.avance-lg.com/news/news_vol81.html(最終アクセス:2020/7/17)

Last Update:2020/07/20

© 2017 Satoko NOBUE. All rights reserved.