赤字空港の再建と活用

―民営化による稼ぐインフラとしての空港利用―

早稲田大学社会科学部4年 上沼ゼミナール

岡田涼介

「仙台空港」出所:名取市観光物産協会

章立て

- はじめに

- 空港の分類

- 地方空港の現状

- 空港の民営化

- コンセッション方式に関する先行研究

- 仙台空港はなぜ民営化したのか

- 事例:仙台空港の取り組み

- 着陸料決定のメカニズム

- 民営化がもたらす諸問題

- 政策提言

- 参考文献

1.はじめに

旅行好きな両親のもとで育ったことで私も今や長期休暇になると行かずにはいられないほど、生粋の旅行好きとなった。中でも飛行機を使った旅行は特別であり、空港で感じるあの高揚感には幼いころからたまらないものがある。それが影響してか、飛行機には乗らないが空港にただ赴いてデッキから飛行機を眺めたり、ターミナルで滑走路を眺めながら食事をすることが趣味の一つとなった。

現在、私のような飛行機を利用しない利用客を呼び込むため、旅行せずとも空港を楽しめるサービスやイベントを掲げる空港は数多く存在する。実際、私の地元である愛知県にある中部国際空港では百貨店等で多くの来場者を集める物産展や、ヒーローショー、お笑いステージといったステージイベントに家族連れ等多くの人で空港が賑わう様子をテレビで目にしてきた。

そんな私が興味を持ったのが「仙台空港民営化」というニュースであった。それまで国が管理・運営してきた空港が、民間により運営され始めた。その昔、国鉄がJRになった時と同様の流れが航空業界にも進出し始めたのである。このニュースに興味を持ち、研究対象としようとした動機は、前述した空港が好きという理由はもちろんであるが、他にも2つある。1つ目は、民営化が社会インフラにもたらす変化を体感したことがあったからだ。私が中学生の頃、地元の図書館が民営化し、街の新たな交流の場としてリニューアルした。勉強のできる開放的なフリースペースの設置、様々なイベントやステージの実施等それまでの「学校にある図書館の広い版」というお堅いイメージを見事に払拭し、休日にも訪れたくなるような市民の憩いの場所となった。2つ目は、インバウンド需要が高まる今、空港を拠点とした地方創生には、意義があると感じたからだ。空港は~~

現在多くの地方空港は赤字に悩まされており、経営の見直しを迫られている。そんな中、仙台空港を皮切りに地方の多くの空港で民営化が検討され、赤字脱却を目指している。本研究では、①安定した黒字経営を可能とする「民営化」を軸とした新たな空港のビジネスモデルの研究。 ②地域の拠点として地方創生、インバウンド需要の取り込みを担う、新たな空港像の創出、以上2つを研究のゴールとする。

2.空港の分類

日本に97存在する空港はその管理主体により三つに分類される。

- 会社管理空港(成田国際、中部国際、関西国際(関空)、大阪国際(伊丹)の4空港)

国が出資する管理会社が運営する

- 地方管理空港(青森、静岡、神戸、奄美等64空港)

地方自治体が運営する

- 国管理空港(東京国際(羽田)、新千歳、仙台、高松、福岡、那覇等27空港)

国が運営する

このうち関空と伊丹が2016年4月1日に民営化。さらに、同年7月1日仙台空港が国管理空港の中で初の民営化。さらに2018年4月、高松空港と神戸空港が民営化予定。神戸空港は地方管理空港の中では初の民営化となる。

3.地方空港の現状

高度経済成長期以降、各県が「一県一空港」、または「一県二空港」を要望してきた。近年新設は抑制されているが、赤字体質は改善されず国の補助金が投入され続けている。

地方管理空港は2013年度には64空港すべてが赤字であった。赤字額は合わせて155億円超であり毎年巨額の税金がその補填のために投入されている。次に国管理空港について見ていく。

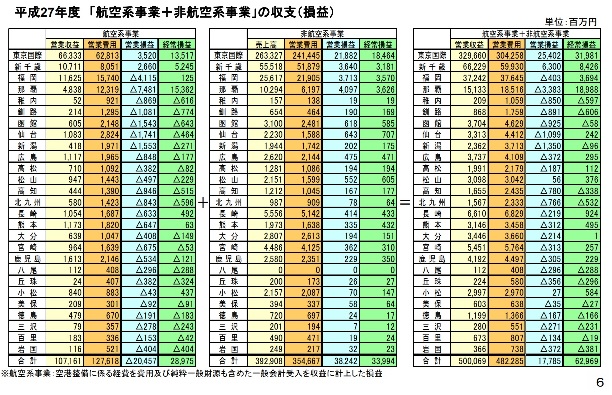

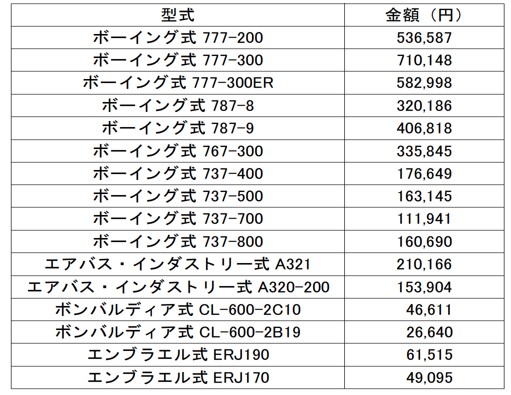

図1

平成27年度 国管理空港の空港別収支 出所:国土交通省

平成27年度 国管理空港の空港別収支 出所:国土交通省

27空港のうち23空港がいずれも営業損益において億単位の赤字(2015年度)(図1、右表参照)

毎年黒字である羽田、新千歳の収益で他空港の赤字を補填している。訪日外国人の記録的増加を背景に、LCCの就航便数や空港での商品販売増加。その影響で国管理空港全体でみれば2年連続の黒字であった。しかし、空港別の収支を見ると、営業黒字は数えられるほど。インバウンド観光にわく大都市の拠点空港と異なり、地方空港の苦戦は続いている。

4.空港の民営化

政策の窓が開いた

前章でも触れた、国管理空港が用いる空港整備勘定(空港の赤字を、数少ない黒字空港の収益と税金で補填する勘定方法)を問題視した当時の民主党政権が事業時分け時に収支改善を検討。これを機に、欧米では主流である「空港の民営化」が持ち出された。政治、政策、問題が揃った、まさに「政策の窓」が開いた瞬間であった。

<空港民営化への動き、「稼ぐ」インフラ化>

空港の民営化は2016年から本格的に始まった政策である。(2016年は「空港民営化元年」)民間ノウハウでインフラの赤字圧縮に期待するもので、日本では有料道路や下水処理場で既に取り入れられている。

また、民営化にはコンセッション方式を採用(民活空港運営法(2013)に基づく)した。滑走路などの所有権を国に残し、運営権を民間会社に与える方式である。従来(~2011)も指定管理者制度があったが、それに比べ運営機関が長い。さらに利用料金の決定、大規模設備投資も可能になる。

図2

「コンセッション方式のイメージ図」出所:日経ビジネス2018,1927,46-50

民営化がもたらすメリット・デメリット

~期待されるメリット~

まず第一に、民間の活力により自由で柔軟な経営が期待できる。また、重複している部分のコストの削減も容易となる。さらに空港は別の空港や別の交通インフラと利用客を奪い合う競争下に置かれるため、サービスの向上、新たなサービスの向上にも期待ができる。

~予想されるデメリット~

メリットにおいて触れた競争の発生の裏返しとして空港間競争激化による一部地方空港の経営悪化が懸念される。また、空港の転売(=運営権売却)等による空港の再編成が起こりうるとされる。

メリット、デメリットとも空港間競争の発生によるものである。それぞれの空港が会社となり、利益の追求を求めるようになるからだ。民営化後の空港が実施する具体的な施策については、第7章で仙台空港を事例に紹介する。

5.コンセッション方式に関する先行研究

第4章で言及し、本研究でもメインのキーワードとなる「コンセッション方式」について、その歴史及び先行研究を確認する。それらを通して「コンセッション方式」が有する性質を分析する。

フランスのAOTUと多様なPPP形態(板谷 2016)

コンセッション方式による民間委託は、フランスが発祥であり100年以上に渡る長い歴史を有する。フランスでは、公共交通の運営は原則として公共機関が責任を持つ。都市内の交通を管轄する組織をAOTU(都市圏交通局)といい、基礎自治体(コミューン)の一部門として各都市に存在する。AOTUは公共交通サービスの維持に関して責任を負うが、実際の公共交通サービスを担当する事業者は民間事業者がほとんどでPPP(Public-Private Partnership:公民連携)の考え方に基づいた契約関係で両者は結ばれている。AOTUと各事業者とのPPPには様々な形態が存在する。以下その種類であり、上から下に行くに従ってリスクの所在が行政側から民間側に移っていくと考えてよい。

- 管理人契約:AOTU側がすべてのリスクを負い、事業者は契約に従って日常的な運営・管理業務のみを行う

- 業務委託:管理人契約とほぼ同じだが、事業成績に応じてボーナスが得られる仕組みが加わる

- 固定料金契約:運賃収入はAOTUのものとなり、補助額は契約時に定められた想定総費用額となる。費用削減をすると利益が減るが、運賃収入の増減は事業者の利益と関係がない。

- 固定拠出契約:後述の経営委託と同じ枠組みだが、施設整備にかかるリスクは全てAOTUの責任となる。

- 経営委託:AOTUは施設の建設を行い、事業者はそれをリースして事業を行う。補助額は契約時に定められた一定額であり、事業状況が良ければ利益を出せる。

- 事業特許:施設の建設、管理、運営等について全ての責任を事業者側が持つ契約方式である。補助額は経営委託の場合と同様契約時に定められた一定額である。

民間企業と契約している177AOTUのうち固定拠出契約を採用してるのが全体の75%、固定料金契約が9%、管理人契約が3%、経営委託が4%、事業特許が3%となっている。

フランスの都市交通における契約は全体として民間事業者にサービス向上のインセンティブを与えるものが全体の 8 割以上に上り,旧来型の契約方法を採用する都市圏は少数に留まっている。ちなみに1970年代には全て旧来の管理人契約であったとされ,これが80年代に60%,90年代には25%と急激に減少したという。これは1982年のLOTI(国内交通基本法)制定とその後のPDU(都市圏交通計画)策定の普及,そして1993年のサパン(Sapin)法の制定によって交通政策の進め方が大きく変化したことの証左と言える。

こうした状況から、AOTUは「定額の補助を出す」ことで公共交通が事業として成り立つようにしていると考えられ、いわば「市場を創出」していると言えよう。

フランス都市交通における契約の特徴(板谷 2016)

ここで行政側によって創出された市場は表面的には一社独占であり,そのため都市圏内では原則として複数の事業者による顧客を奪い合うような競争は見られない。フランスでは表面的に競争状態を生み出すのではなく,入札の段階で競争しているのであり,また実際の運営に際しては,他の「交通事業者」ではなく他の「交通モード」と競争しているといえ,ある都市圏の運行権を得た事業者は,自家用交通だけで移動する層を増やすことのないよう,顧客獲得に向けた努力を怠ることはできない。これらを総合的に勘案すると,こうした契約方式公共交通事業が赤字であることを前提となるフランスの,国情に適したスキームと言えそうである。

日本における「コンセッション方式」の導入(板谷 2016)

1999年に公布されたPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)は,2011年の改正以降,基本的に何にでもPPPを適用可能な状況となっている。この改正PFI法では,公共施設等運営権制度(いわゆるコンセッション)が導入されており,これは公共施設等の運営等(運営,維持管理,企画)を行うものである。日本でコンセッションと呼ばれるのはフランスの経営委託あるいは固定拠出契約に相当すると思われる。

6.仙台空港はなぜ民営化したのか

国管理空港民営化第一号である、仙台国際空港の事例に早速移りたいところであるが、その前に民営化前に仙台空港及び地方空港が置かれていた背景を探りたい。それにより、地方空港が空港整備勘定(第4章参照)に頼らざるを得なくなった背景を探り、民営化の意義を再確認する。

背景①:上下分離方式~経営的背景~

上下分離方式とは、民営化後に実施されるコンセッション方式の反対にあたる運営方式である。”上”とは、レストランやテナントのあるターミナルビルやパーキング等の商業施設、主に非航空事業を担う場所。”下”とは滑走路や航空管制塔といった空港の基本施設、主に航空事業を担う場所である。この上下分離方式とコンセッション方式(=上下一体方式)の違いについては第4章の図2で説明した通りである。

大きな違いは、上下分離方式では、複数の運営主体が空港の機関をバラバラに運営するのに対し、コンセッション方式ではそれらの機関を民間が一括で運営する。上下分離方式においては、①膨大な費用が掛かる滑走路の整備費にビル運営で得た利益を充てられないこと、②機能や利便性の向上に投資できないことが挙げられる。以下で詳しく見ていこう。

以下は仙台国際空港の平成27年度(民営化の前年)における収支である。(国土交通省:平成27年度収支の試算結果についてより)

・航空系事業(百万円)

営業収益:1,083

営業費用:2,824

営業損益:▲1,741

・非航空系事業(百万円)

売上高:2,230

営業費用:1,588

営業損益:643

上の収支から、航空系事業に莫大な費用が掛かっていることが分かる。また、非航空系事業の売上高が航空系事業の営業収益を約2倍上回っている。空港経営において非航空系事業の売上が重要であることが明らかである。実際、赤字経営にある地方空港の多くが非航空系事業では黒字を記録している。

上下分離方式では、この2つの事業は別会計であるため、非航空系事業がどれだけ振るっても会計面で航空系事業に与える影響はない。運営主体が別だからである。せいぜい、利用者が増えることで収益が上がるくらいである。民営化し、コンセッション方式へと移行すれば、1つの運営主体の元会計が組まれる。航空系事業における滑走路の整備費をはじめとする莫大な営業費用に、非航空系事業で得た売上を充てることが可能となる。

また、民営化をすれば民間のノウハウを生かした新たなサービスの創出に期待ができる。それにより、空港の機能や利便性が向上すれば、非航空系事業の売上拡大が期待できる。そうなれば、航空系事業費用の補填も拡大する。民営化により、空港経営に好循環が発生するのだ。

参考:成田国際空港(会社管理空港)

非航空系事業の売上増を航空系事業へと還元した例として成田国際空港を挙げる。

2005年ごろから世界的に旅客機の軽量化が始まった。大型旅客機に比べ運賃を安く設定できるため、利用者拡大を目指す世界の空港は続々と旅客機の軽量化へと乗り出した。しかし、旅客機の軽量化に伴って運賃だけでなく、着陸料も安くなった。空港の航空事業の主たる収入源である着陸料は、旅客機が大型であるほど高く設定されている。着陸料収入を維持するためにも、旅客機の軽量化は避けたいところである。しかし、世界の主要空港が軽量化に乗り出し、運賃引き下げへと進んだため、成田空港も旅客機軽量化に迫られた。航空事業の主たる収入源である着陸料の減少を受け、成田空港は非航空系事業の収益拡大を目指し始めた。

成田空港の戦略キーワードは「2時間」であった。この時間は、利用者が空港に到着してから搭乗するまでの平均時間である。アメリカ同時多発テロの影響を受け、税関でのセキュリティが強化され長時間になり、利用者がより早く空港へ来るようになったことも「2時間」という長時間の一因であった。

2006年には出国審査後のエリアにブランドモールを設置。専門家の中途採用を行い、人材育成強化にも注力した。

「成田空港 ブランドモール」出所:Narita Airport

「成田空港 ブランドモール」出所:Narita Airport

この成果もあり、成田空港リテール事業の売上は、ららぽーと川崎、ららぽーとTOKYO BAY、ラゾーナ川崎といった強豪ショッピングセンターを抑え、2013年以降3年連続1位を記録した。(繊研新聞調査より)さらに、2014年度から非航空系が航空系事業収入を上回り始めた。2015年度の成田空港営業利益は466億円で、そのうち非航空系事業は399億円であった。この非航空系事業の拡大を受け、成田空港は着陸料を5.5%値下げ。非航空系事業の成果を航空系事業へと還元し始めたのだ。しかし、依然として着陸料は韓国の仁川空港やシンガポールのチャンギ空港の2倍であり、成田空港は更なる値下げを検討している。

海外の民営空港

海外の空港は非航空系事業で稼いだお金を原資に、着陸料等を引き下げてより多くの航空会社を誘致することが収益拡大のセオリーである。

オーストラリアのゴールドコースト空港は非航空系事業拡大のため、搭乗ゲート近くの待合スペースをフードコート化した。これにより、搭乗直前まで消費を促し、また見送り客もフードコートを利用できるようにした。このように、ゴールドコースト空港は空港利用客の消費機械最大化の工夫をすることで非航空系事業を拡大、着陸料等に還元している。

営業収益のうち非航空系事業が占める割合(2009)はアメリカで70%強、イギリスで45%強、羽田空港で30%、仙台空港で10%強(国土交通省より)

日本の空港は世界の主要国と比べて航空系事業への依存度が高い。民営化により、非航空系事業を活かした多角的経営へと変化する必要がある。

背景②:航空自由化~制度的背景~

続いて空港が置かれている制度の観点から、仙台空港が民営化した背景を探る。

航空自由化は「空の自由化」とも呼ばれる航空業界における大変革であった。航空自由化は国同士がオープンスカイ協定を締結することで果たされる。協定が発効されると、合意した国・地域間では原則的に航空会社が自由に路線、便数、運賃を設定できる。ちなみに協定締結がないと、政府間の交渉によりこれらは設定される。政府間交渉は時間が掛かり、変更したくてもすぐに変更することはできない。元々アメリカで始まった「空の自由化」であったが、日本ではアジアゲートウェイ構想(2007)によりオープンスカイ協定発効を開始。ここから日本でもLCCの台頭が始まった。

日本のオープンスカイ協定締結国・地域(一部)

2010:アメリカ、韓国

2011:シンガポール、香港、ベトナム、台湾

2012:イギリス、中国、タイ

2013:フィリピン、マレーシア

航空自由化が地方空港にもたらした問題

航空自由化が成されると、国内外の各航空会社が収益重視という明確な戦略を追求するため、空港は航空会社に選択される立場におかれる。その中で地方空港は需要格差の増長に晒された。

~需要格差の増長~

・需要の高い空港・路線

航空自由化→便数が増える→運賃が下がる→便数が増える→運賃が下がる・・・・

・需要の低い空港・路線

航空自由化→便数が減る→運賃が下がらない→便数が増減る→運賃が下がらない・・・・

国は空港存続のためにも、大規模空港のみならず地方空港にも何らかの改革をもたらさなけらばならなくなった。国交省は格差是正に乗り出すが成果は上がらなかった。国管理ではどうしても画一的な施策になり、各地方空港のニーズに合った施策は行えなかったのだ。

以下、本章のまとめである。

本章のまとめ

仙台空港をはじめとする国管理地方空港は、民営化前に抱えていた国管理空港特有の2つの背景により赤字へと傾いた。これらから脱却するために「空港民営化」が取り入れられたと考える。

背景①上下分離方式~経営的背景~

- 非航空事業収入を膨大な航空事業支出に充てられない

- 収入に占める航空事業収入への依存度が非常に高い

→民営化により非航空事業を活かした多角的経営へ

背景②航空自由化~制度的背景~

- 地方空港、需要のない航路は淘汰される

- 地方空港は改革に迫られるが行き届かず

→民営化により空港が航空会社を選ぶ立場へ

7.事例:仙台空港の取り組み

本章では2016年にコンセッション方式を採用し、東急前田豊通グループへと運営権が委託された仙台国際空港の取り組みを見ていく。コンセッション方式空港としては国内最先端となる仙台空港を参考にすることで、政策提言へと繋げたい。

ターミナルビルのリニューアル

リニューアル前後の比較出所:週刊東洋経済(2012)

リニューアル前後の比較出所:週刊東洋経済(2012)

機械的で冷たい印象だったターミナルビル。牛タン専門店や、コンビニエンスストア、昼夜問わず利用可能なカフェ等のテナントを誘致し、賑わいを見せている。

ランナーズポートの設置

ランナーズポートマップ 出所:Run Trip

仙台空港を拠点に周辺をランニングしたり気軽に散策した後にシャワーブースを利用できるこれまでにはなかった新しいランナーサポート施設。利用料金は一人1回あたり800円~となる。マップからも分かるように、ルート上には地元の名所や飲食店が組み込まれており、ランニングを通して地域との連携を図っている。利用者としては、航空機利用者に限らず空港に訪れる全ての人々をターゲットとしている。

農林水産物の輸出支援

東北地方の農林水産物を、仙台空港に集約。代金決済や検疫等の輸出業務を代行することで、中小規模の農業生産法人や水産加工会社を支援。貨物取扱量の拡大を目指す。こちらでは農産物を通して地域との連携を図っている。

着陸料変動制の導入

空港独自の着陸料金体系を導入。第8章参照。

8.着陸料決定のメカニズム

ここまでで何度か述べてきたが、空港は民営化を果たすことで、空港の主たる収入である「着陸料」を自由に設定することが可能となる。本章では、国内の民営空港を例に取りながら民営化後、空港が取り得る着陸料決定メカニズムの可能性を探る。以下の様に各空港の着陸料決定メカニズムと各空港の狙いを分析する。

①国管理空港

②成田国際空港

③大阪国際空港

④仙台国際空港

⑤その他の諸施策

①国管理空港

各民営空港の着陸料決定メカニズムを見る前に、比較対象として民営化以前、すなわち国営空港の着陸料決定メカニズムを見ておこう。

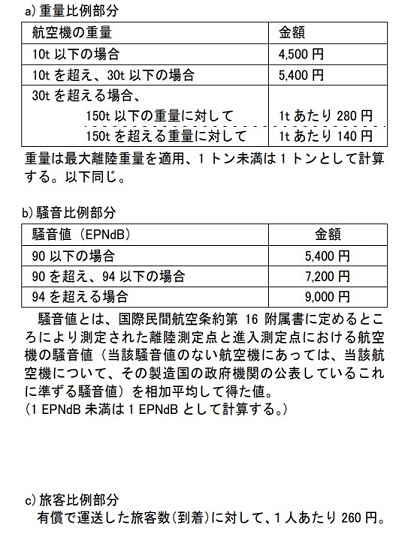

国土交通大臣設置及び管理の空港

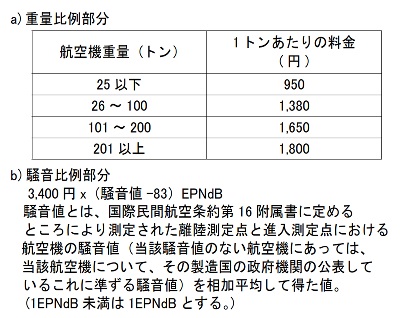

▶ターボジェット機の場合(国内線・国際線)※以降取り扱う航空機はすべてターボジェット機とする。

1998年より施行。着陸一回ごとにa)重量比例部分とb)騒音比例部分の合計額が着陸料として航空会社に課される。(図①参照)

▶着陸料の免除(民営化後も同様の免除)

外交用の航空機、効用の航空機、テスト飛行、緊急着陸等

▶着陸料の軽減

他人の需要に応じて有償で着陸する場合7/10に軽減、チャーター便の場合1/2に軽減等

図①

「着陸料等告示」出所:国土交通省

「着陸料等告示」出所:国土交通省

②成田国際空港

成田空港は2004年4月に民営化を果たした。成田国際空港株式会社が運営を担っている。

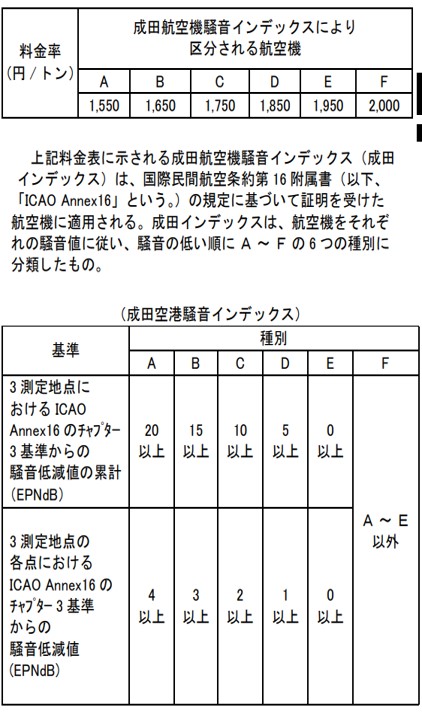

成田国際空港

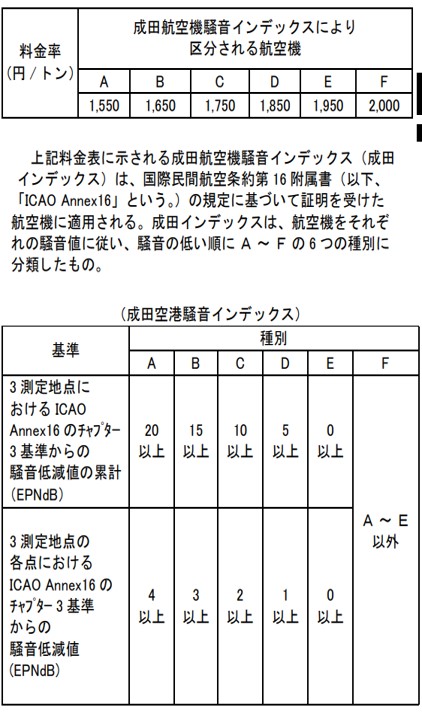

▶国際線の場合

2005年より施行。「成田空港騒音インデックス」に基づく騒音比例部分に最大離陸重量を乗じた額を着陸料として課す。(図②)国管理空港と比較すると、着陸料のうち騒音比例部分に係る割合が高いため、航空会社へ騒音の出ない航空機を利用するインセンティブを与える。結果的に成田空港の騒音対策に繋がる。なお、着陸料引き下げによる国際競争力アップを図り、料金率100円/トンの値下げを果たす(2013年4月)。

図②

「着陸料等告示」出所:国土交通省

例)騒音低減値25=「成田空港騒音インデックス」において種別Aに分類される200トンの航空機であれば、1,550円/トン×200=310,000円が着陸料として航空会社に課される。

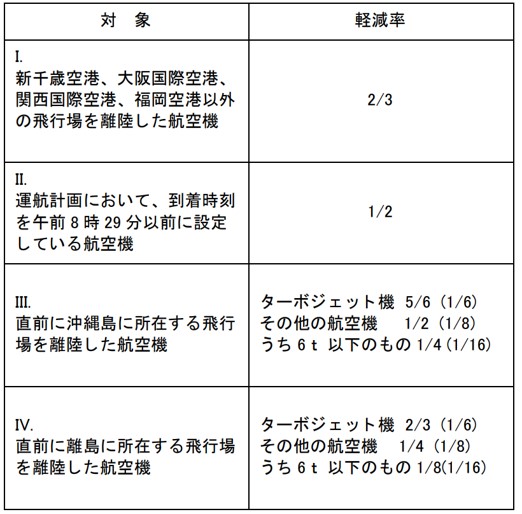

▶国内線の場合

国管理空港と同様にa)重量比例部分とb)騒音比例部分の合計額が着陸料として航空会社に課される。ただし、離陸時間や到着時間に応じた様々な軽減が適用される。(図③参照)

図③

「着陸料等告示」出所:国土交通省

「着陸料等告示」出所:国土交通省

地方の小・中規模空港からの便や早朝便、離島からの便に着陸料の軽減をしている。航空会社が通常敬遠する、需要の低い路線の新規就航を促進させようという成田空港の意図が汲み取れる。

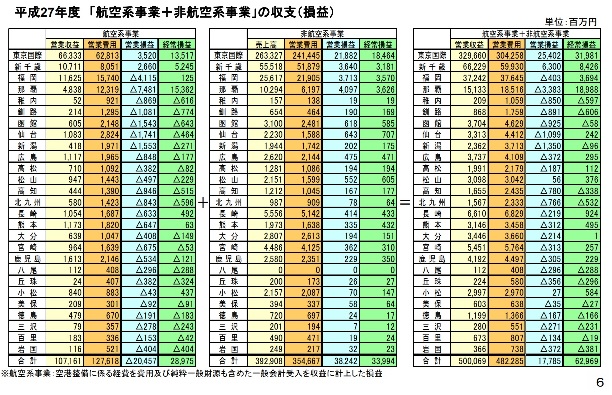

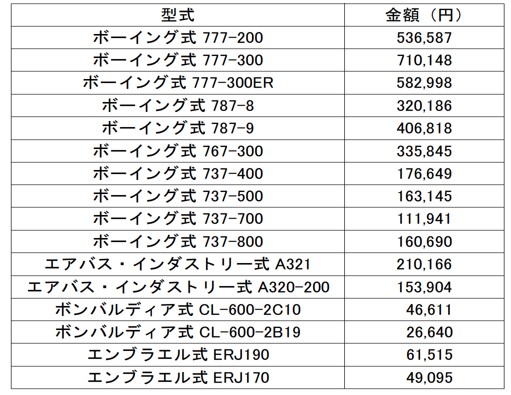

③大阪国際空港

大阪国際空港、通称伊丹空港。関西エアポートが運営権を担っている。2012年に関西国際空港と経営統合を果たした。

大阪国際空港

▶国内・国際線

ジェット機ごとに着陸料が設定されている。この形式を取るのは国内で大阪国際空港のみである。(図④参照)

▶着陸料の軽減

直前に離島又は沖縄島を離陸した航空機は着陸料が1/2に軽減される。

図④

「着陸料等告示」出所:国土交通省

「着陸料等告示」出所:国土交通省

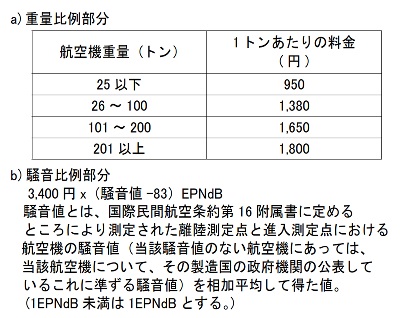

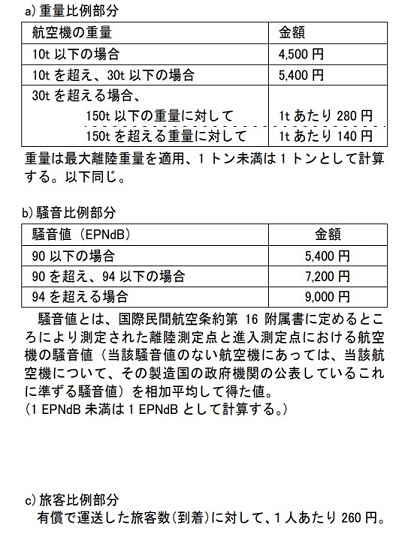

④仙台国際空港

仙台国際空港は2016年7月に民営化を果たした。国管理空港のうち初めて民営化を果たした空港である。東急前田豊通グループが運営を担っている。

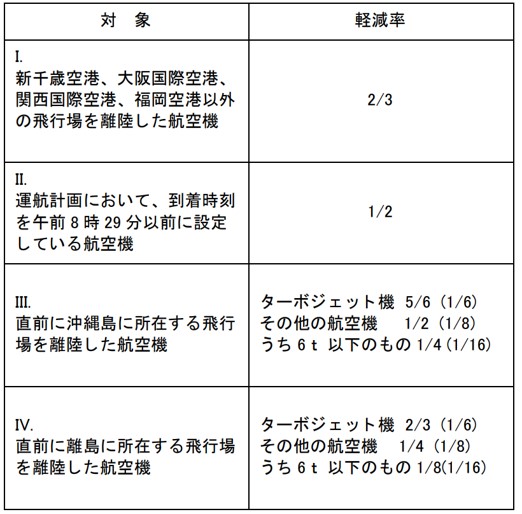

仙台国際空港

▶国内線・国際線

2017年4月より施行。着陸一回ごとにa)重量比例部分とb)騒音比例部分、さらにc)旅客比例部分の合計額が着陸料として航空会社に課される。(図⑤参照)

図⑤

「着陸料等告示」出所:国土交通省

「着陸料等告示」出所:国土交通省

仙台空港の料金体系には、新たにc)旅客比例部分が追加された。これにより、旅客数減少時には、航空会社の料金負担を軽減することが可能となった。さらに、a)重量比例部分は、小型機材よりも大型機材の方が1トン当たりの料金が安い。大型機材ほど料金が高い旧体系に比べ、大型機材の導入が容易となった。以上より航空会社は、コストの高い大型機材を導入しつつ、旅客数減少に伴う需要変動リスクを軽減することが可能となる。

▶実際に着陸料はどれだけ変わるの?

例)国際線、機材:ボーイング777-200(最大離陸重量203t、平均騒音値:93db(ブルドーザー程度)、座席数375席)

搭乗率90%の場合の着陸料

旧体系(図①):39万9400円

新体系(図⑤):12万3370円

搭乗率60%の場合の着陸料

旧体系(図①):39万9400円

新体系(図⑤):9万4120円

(各種割引は適用外とする)

▶新規就航及び増便への割引

以下の表のように、航空会社が仙台空港で新規就航及び増便を実施する場合、新規就航便及増便に対して最長3年間にわたる着陸料割引を適用する。

仙台空港による新規就航便及び増便に適用する着陸料割引

「着陸料等の割引制度」出所:仙台空港ホームページ

「着陸料等の割引制度」出所:仙台空港ホームページ

⑤その他の諸施策

近年、国営民営に関わらず各空港は航空会社を呼び込むため、様々な施策に取り組んでいる。最後にその一例を見ておこう。

国土交通大臣設置及び管理の空港

▶インバウンド割引(国土交通省)

2016年より施行。収支の安定した新千歳空港、羽田空港を除く全ての国管理空港で、国際線誘致、拡充に向けた取り組みがあると認められる場合、国際線の着陸料を1/2に軽減する。訪日外国人の「地方イン・地方アウト」拡大を図る。

成田国際空港

▶朝発ボーナス(成田国際空港株式会社)

2018年より施行。発着枠に余裕のある午前の時間帯(国際線は6時~8時59分、国内線は6時~7時59分)に新規就航便が出発する場合、着陸料を空港としての新規路線は3年間無料、航空会社としての新規路線は3年間半額にする。

本章のまとめ

航空会社に対する着陸料の割引は、より多くの航空会社を誘致することに繋がり、結果的に空港収入の増加をもたらす。さらに、着陸料の割引は結果的に利用客の航空券代金割引へと還元される。着陸料の割引は「空港」、「航空会社」、「利用客」という空港に関わる三者にメリットをもたらす。本章で紹介した着陸料に関する割引、軽減策は以下の通りである。

- 着陸時刻や行先による割引制度

- 使用機材による割引制度

- 新規就航や増便に対する割引制度

- 需要変動リスクをカバーする料金体系

なお、これら着陸料の割引・軽減は「着陸料収入の減少を商業事業等の非航空系事業収入でカバーする」ということが前提条件である。航空系事業収支と非航空系事業収支を同一会計で扱う「コンセッション方式」を適用する民営空港だからこそ成し得る施策といえる。よって、様々なメリットをもたらす着陸料割引・軽減を拡充する場合同時に、第7章で見たような非航空系事業収入を増加させる取り組みが必要となる。一概に、着陸料を下げれば良いというわけではないことに注意したい。

9.民営化がもたらす諸問題

10.政策提言

11.参考文献

- 国土交通省(2015)「航空:平成27年度空港別収支の試算結果について」(2018/1/31最終閲覧)

- 高田泰(2016)「国管理27空港は営業黒字も、空港別では「黒字はわずか4空港」その原因は?」ZUUonline(2018/1/31最終閲覧)

- 福士譲(2015)「空港民営化、何がメリット?」日本経済新聞(2018/1/31最終閲覧)

- 吉川忠行(2017)「空港民営化でサービス低下の皮肉」日経ビジネスオンライン(2018/1/31最終閲覧)

- 高田泰(2016)「空港民営化のメリットとデメリットは?11空港の取り組みは「地方創生」につながるか」ビジネス+IT(2018/1/31最終閲覧)

- 国土交通省「航空:空港経営改革」(2018/1/31最終閲覧)

- Yusuke KOHASE(2017)「国管理空港、羽田が2年連続黒字」Avation Wire(2018/6/19最終閲覧)

- 日経コンストラクション2016,650,46-49「仙台空港、関空・伊丹 インバウンド逃さず施設改修 (特集 動き出すコンセッション : 稼ぐインフラの争奪戦が始まった)」日経BP社(2019/1/31最終閲覧)

- 読売新聞 2018.2.20「地方空港 民営化の波 滑走路・ビル 一体運営に 集客力向上へ路線拡充」読売新聞社(2019/1/31最終閲覧)

- 日経ビジネス2018,1927,46-50「東急電鉄や三菱地所 インフラ事業の新星 離陸する「民営空港」 」日経BP社(2019/1/31最終閲覧)

- 週刊東洋経済2012,6385,66-67「国営空港が民営化へ 上下一体化で民間売却へ 赤字増に歯止めなるか (エアライン&エアポート2012 航空大革命) -- (「経営視点」で日本の空港は変われるか)東洋経済新聞社(2019/1/31最終閲覧)

- 野村宗訓(2017) 経済学論纂2017, 57, 3, 119-141「空港民営化の政策分析 : 官民連携の将来像を考える」中央大学経済学研究会(2019/1/31最終閲覧)

- 小川裕夫(2018)「オープンスカイ締結が30か国 6年で急速に進んだ「空の自由化」」The Page(2018/6/20最終閲覧)

- 山田英夫(2016)「成田空港を支える「非航空系事業」の知られざる収益力」DIAMOND ONLINE(2018/6/21最終閲覧)

- 国土交通省(2017)空港使用料について 着陸料等告(2018/11/14最終閲覧)

- 国土交通省(2018)地方空港におけるインバウンド拡大に向けた着陸料軽減について(2018/11/14最終閲覧)

- 仙台国際空港ホームページ(2017)お知らせ2017/3/24(2018/11/14最終閲覧)

- 読売新聞東京朝刊(2018)「成田 路線増へ助成拡充 19年度から 着陸料割引3年間に=千葉」(2018/11/14最終閲覧)

- 板谷和也(2016)創立五十周年記念論文集(1)307-321,2016-03「フランスの都市交通政策における契約に関する論点整理」流通経済大学(2019/7/27最終閲覧)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Last Update:2019/11/20

© 2017 Ryosuke OKADA. All rights reserved.