そこでこれまでの日本の言語教育を振り返り、他国や国内先進校の事例と比較しながら、外国人とコミュニケーションを取り意思疎通ができるレベルの言語政策を提言したい。よく指摘されるように「知識・文法偏重」ではなく、4技能を総合的に向上させることが目的である。 なお外国語の中でも英語に限っているのは、世界共通語として認識されている英語をまずは用い、言語政策が成果を挙げてから他言語にも挑戦すべきと考えているためである。

2.英語教育の変遷と現状

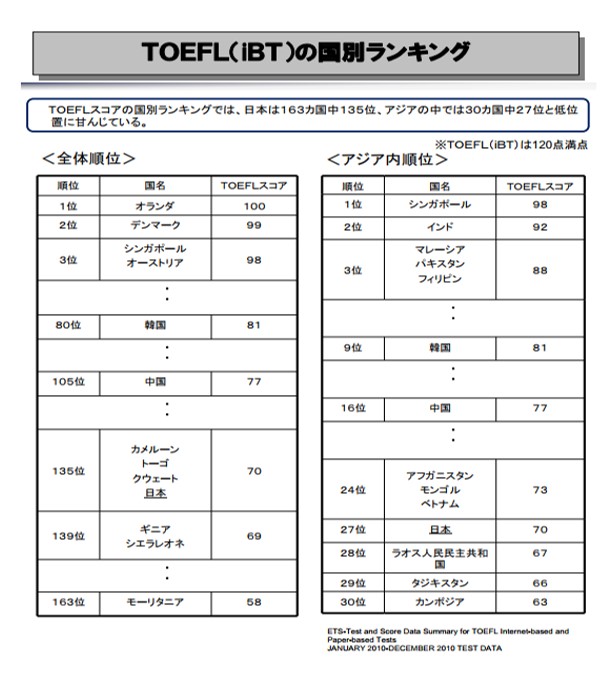

まず、初めに「英語ができない」と言われる日本の実情はどれくらいなのだろうか。一事例としてTOEFLテストの成績から見てみたい。

出所:首相官邸「グローバル人材育成推進会議 審議まとめ」(平成24年6月4日)

このTOEFL(IBT)テストのランキングを見ると、日本は2010年において全体で135位/163位、アジア圏で絞ると27位/30位と客観的に見ても明らかに低い数値である。

そもそもTOEFLとはどのようなものか。公式HPより引用すると、「TOEFLR テスト(Test of English as a Foreign Language)は、1964年に英語を母語としない人々の英語コミュニケーション能力を測るテストとして、米国非営利教育団体であるEducational Testing Service(ETS)により開発されました。大学のキャンパスや教室といった実生活でのコミュニケーションに必要な、「読む」「聞く」「話す」「書く」の4つの技能を総合的に測定します。」(出典: TOEFLテスト日本事務局「TOEFLテスト概要」)

なおTOEICはアジア圏受験者が多くの割合を占めることから世界的に受験されているTOEFL(IBT)のデータを用いた。

このように4つの技能を測るテストだが各国によって受験者層が異なるため一律して比較はできないが日本の英語力が「高い」という事実はないことが分かる。そこで、なぜこのような現状になってしまったのか公教育における英語教育の変遷を振り返りたい。

- 小学校

- いつから早期英語教育が始まったか

臨時教育審議会が1986年に出した第2次答申では「英語教育の開始時期の検討」が触れられた。いわゆる「早期英語教育」である小学校での英語教育は私立小学校でそれまで独自に行われていたが、公教育においては1990年代から徐々に取り組む学校が増えてきた。これは1992年に国際理解教育の一環として英語教育を実験的に導入する研究開発学校の指定も関係する。当時の新聞を見てみると、と記載されている。また、同年中央教育審議会の第二小委員会が報告案で、小学校に英語に親しむ時間を設けるよう提唱し、審議会にて了承されている。しかし、当時から早期英語教育に対する疑問の声は上がっていたようで、現在と変わらず「小学生は国語の能力を身に着けるべき」「誰が教えるのか」などの声は上がっている。「公立小学校で英語を教える試みが、府内でも本格化し始めた。今年度から文部省の研究開発校に指定された久世郡久御山町の御牧小学校では、全児童が毎週英語の授業を受けている。京都市教委が一九九四年度から独自に取り組んでいる「小学校英語教育実践研究」の実施校も今年度、二校から三校に増えた。読み書きより会話を重視した授業で、児童らは楽しみながら英語を学んでいるという。文部省の研究開発校は今年度、十四都県の十四校から四十七都道府県の一校ずつに拡大された。」(『朝日新聞』1996.9.27 朝刊,京都面)

以降本格的に英語教育導入が検討され、1998年の学習指導要領改訂では、2002年度から「総合的な学習の時間」の設定されたことから、中曽根弘文文相の私的懇談会「英語指導方法改善の推進に関する懇談会」では、この「総合的な学習の時間」を利用して、小学校3年生から楽しみながら英語に触れる機会を広げることを提言している。その後、各校で英語教育が進む中で文部省は全国的に教育を普及させたいと考え、指導要領のあり方を話し合う中教審初等中等教育分科会の教育課程部会の下に英語教育の検討グループを設け、本格的に検討を進めた。一方、全国的にも小学校への英語教育が浸透しており、2006年にはおよそ94%の小学校にて何らかの英語活動を行っていると教育課程部会(第39回)で報告されている。このことから教育内容にまとまりをもたせ、各学校間の取り組みのばらつきを解消し、教育の機会均等の確保や中学校との円滑な接続などの観点から国として共通の指導する内容を示す必要があるとし、2008年の学習指導要領改訂に向け、「小学5年生からの英語必修化」が検討された。そして学習指導要領の改訂により、2011年度から小学5、6年生で「外国語活動」(英語)が必修化される運びになる。この旧学習指導要領では、週1コマ程度、年間35時間だが、教科ではないので、成績はつかないし教科書もないもので、指導は担任を中心に、外国語指導助手(ALT)が加わることもある。

その後、2011年度から小学校の英語教育が名実共に始まったわけだが、2013年には第2次安倍内閣における教育提言を行う私的諮問機関である教育再生実行会議にて海外で働ける「グローバル人材」の育成を目指した第3次提言(同年5/28)がまとめられ、小学校では、英語を正式な「教科」にしたり、実施学年を前倒ししたりする拡充策を提案があった。これを受けて、第二期教育振興基本計画(同年6/14)として短期間で閣議決定された。ここでは「小学校における英語教育実施学年の早期化」を検討すると明示されている。そして同年12/13にグローバル化に対応した英語教育改革実施計画が発表され、この実施計画を前提にして、その中で細部を詰めていくという英語教育の在り方に関する有識者会議が2014年2月に設置され、小学校における英語教育の拡充強化や大学入試等が話し合われた。同年9月までに9回の会議を経て、今後の英語教育の改善・充実方策について 報告~グローバル化に対応した英語教育改革の五つの提言~において「中学年から「外国語活動」を開始」することが提言された。そして同年11月の中央教育審議会では文部科学大臣が英語の早期化などを含めた新学習指導要領を諮問し、12月には答申が提出された。学習指導要領について議論する教育課程部会にて2015年8月に新学習指導要領の骨格案ができ、2016年8月の中央教育審議会の学習指導要領の改訂についてまとめた答申が提出され、2017年に告示された新学習指導要領で「小学3年生からの英語必修化」「小学5年生から英語教科化」とされ、2020年度から実施する運びとなる。 新学習指導要領では、以下のような内容となった。- 小学3、4年生

週1コマ程度、年間35時間だが、教科ではないので、成績はつかないし教科書もない。指導は担任を中心。内容は「聞く」「話す」などのコミュニケーションが中心であり、読み書きの学習はまだ行われない。

- 小学5、6年生

- 年間70時間だがほかの科目の授業時間は削らないため1つの授業を3分割し、昼休み後などの時間で授業を行う可能性が示されている。

- 教科書については、4技能をバランス良く学び、実際に英語を使った活動に挑戦するものが多く、ある会社の6年生用の教科書には、好きなことやできることを伝え合うとして、「What do you like?」「I like ○○」などと児童同士に会話させる場面を掲載している。

- 習得する英単語数の目標は2年間で600~700。(現行の中学校段階の目標語彙数1200語の約半分)

- 文法は、小5・6の段階で疑問詞、代名詞、動名詞、助動詞、動詞の過去形などを使った基本的な表現を学ぶ。

- 年間70時間だがほかの科目の授業時間は削らないため1つの授業を3分割し、昼休み後などの時間で授業を行う可能性が示されている。

- 小学3、4年生

- 学習指導要領について

さらに現行と次期学習指導要領について学習指導要領の比較も行いたい。

2008年の学習指導要領では、外国語活動の目標として、外国語を通じて,言語や文化について体験的に理解を深め,積極的にコミュニ ケーションを図ろうとする態度の育成を図り,外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら,コミュニケーション能力の素地を養う。また上記の目標を踏まえ、次のような内容を設定している。〔第5学年及び第6学年〕一方、2020年施行予定の新学習指導要領では、外国語活動(小学3・4年生)の目標について、

1 外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるよう,次の 事項について指導する。

(1) 外国語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること。

(2) 積極的に外国語を聞いたり,話したりすること。

(3) 言語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知ること。

2 日本と外国の言語や文化について,体験的に理解を深めることができるよう, 次の事項について指導する。

(1) 外国語の音声やリズムなどに慣れ親しむとともに,日本語との違いを知り, 言葉の面白さや豊かさに気付くこと。

(2) 日本と外国との生活,習慣,行事などの違いを知り,多様なものの見方や考え方があることに気付くこと。

(3) 異なる文化をもつ人々との交流等を体験し,文化等に対する理解を深めること。外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ,外国語によ る聞くこと,話すことの言語活動を通して,コミュニケーションを図る素地とな る資質・能力を次のとおり育成することを目指す。とある。

(1)外国語を通して,言語や文化について体験的に理解を深め,日本語と外国 語との音声の違い等に気付くとともに,外国語の音声や基本的な表現に慣れ 親しむようにする。

(2)身近で簡単な事柄について,外国語で聞いたり話したりして自分の考えや 気持ちなどを伝え合う力の素地を養う。

(3)外国語を通して,言語やその背景にある文化に対する理解を深め,相手に 配慮しながら,主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする 態度を養う。

そして、外国語科(小学5・6年生)については、外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ,外国語による聞くこと,読むこと,話すこと,書くことの言語活動を通して,コミュニケーションを図る基礎となる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。とある。やはり、目標面では特に外国語科においては「コミュニケーション」という単語が頻出しており、いかに重視しているのかが伺える。

(1)外国語の音声や文字,語彙,表現,文構造,言語の働きなどについて,日本語と外国語との違いに気付き,これらの知識を理解するとともに,読むこと,書くことに慣れ親しみ,聞くこと,読むこと,話すこと,書くことによる実際のコミュニケーションにおいて活用できる基礎的な技能を身に付けるようにする。

(2)コミュニケーションを行う目的や場面,状況などに応じて,身近で簡単な事柄について,聞いたり話したりするとともに,音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語彙や基本的な表現を推測しながら読んだり,語順を意識しながら書いたりして,自分の考えや気持ちなどを伝え合うことができる基礎的な力 を養う。

(3)外国語の背景にある文化に対する理解を深め,他者に配慮しながら,主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養う。 - 小学校英語教育に対する反応

ここまで小学校における英語教育の変遷をまとめてきた。続いて現在の教育改革に対しての評価はどのようになっているのか検討する。- 児童

2013年に行われた「小学校外国語活動実施状況調査(H25)」によると小学6年生の約7割が小学4年生までに民間の英語塾などで英語の勉強を開始しており、約8割が英語の学習に肯定的である。また、2016年の調査結果では英語が好きと答える児童は7割を超えているが1割程度の児童がすでに英語が嫌いと回答している。さらに、2012年の調査結果によると、中学生の8割が「小学校の英語の授業で英単語を「読む」「書く」機会が欲しかった」と回答している。このことからおおよそ児童たちは英語楽しんで学んでいる反面、「教科」としての英語活動ではなかったため、民間の英語塾などに通っていない児童が英語の習得に対して苦労しているのだと想定できる。これは平成26年度「英語教育実施状況調査」によると中学2年生の約5割が英語の授業を半分以下しか理解できてないと答えていることを見ると明らかである。 - 保護者

2005年の文部科学省委嘱調査「義務教育に関する意識調査」報告書によると保護者の約7割が小学校から英語を必修化することに積極的な回答だった。一方、2012年3月29日の朝日新聞によると、英語指導に疑問を持つ保護者も一定数いることがわかる。2017年にも英会話学校を展開する「イーオン」が保護者1000名にアンケートしたところ、約半数が同様の意見を感じている。 - 現場

教員の負担が大きいという声は長年続いている。2014年、経済協力開発機構(OECD)が発表した「国際教員指導環境調査」では参加国・地域の小学校と中学校教師の平均勤務時間が1週間で38.3時間だったのに対し、日本は中学教師が約1.4倍の53.9時間と小学校教師もほぼ同量の54.4時間で最長。事務や部活動など授業外の校務に多くの時間を取られていることも明らかになった。 2016年2月、HATOプロジェクトが発表した「教員の仕事と意識に関する調査」によれば公立小中教師の学校での勤務時間は平均11時間を超える。約9割が「授業の準備をする時間が足りない」と回答している。このような状況下において、専門外である英語を教えることに対して不安な教員は多い。また、プログラミング教育も同時に始まるため現場への負担がかなり大きいことは自明である。

- 児童

- いつから早期英語教育が始まったか

- 中学校

- 学習指導要領の変化等

新制中学校が発足した1947年から制度上は一貫して選択科目であり続けた英語科だったが、戦後長い間「事実上の必修科目」であった。1951年に学習指導要領(試案)が作成されたが、これは日本語と英語述べ759項にも上る超大作であり、英語教育の目標や計画などが詳細に記載されている。本研究では試案の文字が消え告示となり、法的拘束力を持つようになった1958年の学習指導要領から検討を始める。この1958年のものは米軍による占領から独立して初めての本格的な改革であった。また、必修語が選定された。この背景には1956年よりすべての都道府県の高等学校入学者選抜テストで英語が実施されるようになったこと(鳥居1971:6)や,当時の多くの教科書に共通の語が少なかったこと(清水1979:71)などが挙げられる。授業時間数としては週3時間、(なお実際には選択科目と組み合わせて週4時間、3年生は週5時間)受けていた。

しかし、1960年2月17日の朝日新聞では読む英語に偏り、他の3技能は軽視されており、受験勉強がますますこの傾向に拍車をかけていると記載されており、当時から現在のような「英語が使えない」という意見があったことが分かる。

1969年の改訂では目標に「国際理解」の文言が加わっている。これは前回の目標の(3)を拡大したものである。なお1974年の朝日新聞では八王子市の小中学生にアンケートを取ったところ、約4割がついていけなくなる時があると回答しており、いわゆる「英語嫌い」がこの段階ですでに一定数いたことがわかる。

その後、1978年のゆとり教育の導入により1981年からは、それまでの週4時間から週3時間になった。これはそれまでの学習指導要領下での教育が能力主義・詰め込み主義であったという反省から人間性を重視した教育課程を目指したものであったが、現実には学力が身につかず「英語嫌い」になる生徒が続出した。一方1982年の英語不得意者同盟によるアンケートでは約9割の生徒は「英語を話せたらいいな」と感じており、授業への不満を感じるものは3割にも上っている。英語教育に対する期待が高まる中、生徒や保護者、学者などから多くの批判が寄せられた(行事などがあるため実際は週2.2時間が平均であった)。

1987年の教育課程審議会答申では、外国語科の改善の基本方針として、国際化の進展に対応し、特にコミュニケーション能力の育成や国際理解の基礎を培うことを重視しその充実を図ることが掲げられ、学習指導要領の改訂を求められた。そこで目標には「コミュニケーション」という文字が追加され、同年、JETプログラムが発足している。さらには授業時数も週4時間に戻された。1991年ごろから戦後3回目となる「英会話ブーム」が起き、学生や主婦だけではなく、80年代の経済大国化も受けてか日本企業の国際化の影響もありサラリーマンも「使える英語」を求めていた。1993年の学習指導要領施行後あたりから本格的に英語教育の改革の兆しが出てきた。同年には文部省の協力者会議が英文法や英文解釈に偏った英語教育を改め、意思疎通に重点を置いた「使える英語」を目指すよう求める報告書をまとめたこと、先述のように小学校での英語教育導入やセンター試験でのリスニング導入など大きな動きが確実に起きていたと言える。

一方、1998年の改訂はいわゆる「ゆとり世代」を生むことになったことは記憶に新しいのではないだろうか。全体として3割の授業時間が削減された。英語に関して言えば、長年「実質上の必修」であったこと、国際化時代の外国語教育の重要性を鑑みて、中学・高校ともに必修となったが時数としては実質週4単位時間であったものが3単位時間に削減された。また、先述した90年代の流れからより「コミュニケーション」重視の傾向となった。目標においては国際理解の文言が薄れ、代わりに「実践的コミュニケーション能力の基礎を養う」という文言が設定されていることからも明らかであろう。一方当時は全体的に学力低下が叫ばれており、英語に関してもコミュニケーション能力が上がった反面文法力などが低下していた。

2000年代は90年代後半からの学力低下問題や小学校での英語教育が総合的な学習の時間を用いて進められたことから世間では「英語の早期学習の是非」が議論され、中学校の英語に関しての記述は多くはない。一方、全体的には動きが顕著であり、2002年には文部科学省から「英語が使える日本人の育成のための戦略構想」が発表され、翌年から実施された。ここでも中学校に関する扱いは地味であり、「週に1回は生の英語に触れる」という文言くらいである。

2009年の旧学習指導要領では、小学校との連携を図ることが明記され、語彙も約900語から約1200語に増加された。そして、英語の時数も週3単位時間から4単位時間に増加され、全教科の中で一番時間数が多い教科となったことは英語教育史において特筆すべき点であろう。

2013年にグローバル化に対応した英語教育改革実施計画にて中学校での英語の授業を英語ですべきという提言がなされた。(なおすでに高校では英語での授業が始まっていた)2017年の改訂による新学習指導要領ではそれを引継ぎ、英語で授業がなされることとなる。また、学ぶ単語は現行の1200語から1600~1800語程度に増えた。これは小学校で学ぶ単語数が設定されたことに起因する。

- 東京都の高校入試について

英語民間試験が2021年度から、都立高校の入試に導入されることとなった。「中学校英語スピーキングテスト Supported by GTEC」を用いており、すでに2019年11月のプレテストを都内77校約8千人の中学3年生が受験している。また、2020年度の確認プレテスト(都内約8万人の全中学3年生)が控え、問題がなければ2021年度から導入予定だ。 - 仕組み

ベネッセコーポレーションと東京都教育委員会が共同で開発実施する。公立の中学3年生全員が前年の11月下旬~12月中旬の間に1回受け、結果は翌年2月の筆記試験の得点などと合わせて合否判定に使う仕組み。タブレット端末に録音したものを回収する方法を想定している。なお実施時期が早いのは採点に時間がかかるためという。45日以内で採点する。試験監督や採点作業は、ベネッセが担当。東京都教育委員会は「研修を受けテストに合格した常勤スタッフだけが採点することになっていて、心配はない」としている。(朝日新聞デジタル,2019/11/25)受験料は都が負担する。なお現在、スピーキングテストを独自につくっている都道府県はないという。

- 学習指導要領の変化等

- 高等学校

- 学習指導要領の変化等

さて、高校においても告示である1960年のものから検討を始めたい。前回からの改訂で新たに科目設定が行われ「英語A」、「英語B」の2科目が設定された。前者は3年間で9単位を基準に,英語の4技能の実際使用面に重点を置き、後者は3年間15単位を基準に,英語Aよりは文字言語に重点をおき,卒業後大学進学希望者を対象とした。惟任は、「この学習指導要領を作成した東京外国語大学の小川芳男によると、それまでの英語教育は大学受験のための集中的な勉強が課され、正しい意味での英語教育が阻害されていると指摘している。」(惟任,2017)と述べている。1970年の改訂では高校に入って初めて英語を学ぶ者のための初級英語が、加えて「話せる英語を」という世間からの要望を受け入れて「英語会話」という授業が設けられた。

1978年の改訂では、従来の、3年間同科目を履修するという状態を廃止し、難易別に「英語Ⅰ」と「英語Ⅱ」という総合科目を設定,また「英語Ⅰ」に接続する科目として、英語Ⅱ」と平行し、会話・読むこと・書くことのそれぞれの分野に特化させた「英語ⅡA」・「英語ⅡB」・「英語ⅡC」を設定した。

1989年の改訂では、前指導要領からの「英語Ⅰ,Ⅱ」に加え,「オーラル・コミュニケーションA,B,C」の3科目を中心的科目にすべく導入した。かつて,あまり実施されなかった「英語会話」や「英語ⅡA」の反省に立ち,外国語科目を置く場合はオーラルの科目のいずれかは必修,との但し書きを付けた。「英語Ⅱ」と並列する分野別科目である「リーディング」と「ライティング」を合わせ,7科目が揃った。江利川春雄は、「オーラル重視に傾き過ぎた結果、文法が分からない生徒が増え、特に表現力が定着していないのが現状です。」と指摘している。英語Ⅰが1,500語,英語Ⅱとオーラル各科目,ライティングは,2,000語レベル,リーディングが2,400語程度とされた。生徒の学習負担を軽減し,言語活動に十分取り組む時間を確保してもらうための削減ということであったが,教材内容が浅薄になるという批判は避けられないものだった。また、1985年3月25日の朝日新聞では、大学共通第1次学力試験が1979年に開始し、受験戦争にますます拍車をかける中で高校での勉強が受験本位に偏っているとの声が上がっているとしている。

1998年の改訂では、中学校で述べたように必修となった。英語を履修する場合に は、「オーラル・コミュニケーションⅠ」か「英語Ⅰ」のうちから1科目を選んで必履修科目とする、とされた。また「コミュニケーション」重視の傾向がさらに強くなり、学習指導要領「言語活動」の中では「コミュニケーション活動」という語が初めて用いられている。また前回の改訂では「外国語を理解し、外国語で表現する」能力と「外国語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度」を育成することが目的としておかれたのに対して、この改訂では「外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度」と「聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力」を育成することが目的とされ、「聞くこと」「話すこと」がさらに重視された。川又は、「改訂の根底にあるのが、「コミュニケーション能力」の育成と同じように、「国際化=英語」、「英語=コミュニケーションの道具」という考え方であることがわかる。」と述べている(川又,2009)。また、江利川は、日本の財界から、英語教育に対する強い改革の要請があったことが述べられている。(江利川,2009)

さて現行の学習指導要領は、「脱ゆとり」のため授業時間や授業内容が前回に比べ増加した。また英語の授業を「英語で行うことを基本とする」ことが定められた。「コミュニケーション」という文言自体は先述のように1989年のものに含まれているが、文部科学省によって『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」(2002)や「行動計画(2003)が出され、国家戦略として英語の「コミュニケーション」教育が推進されてきた。

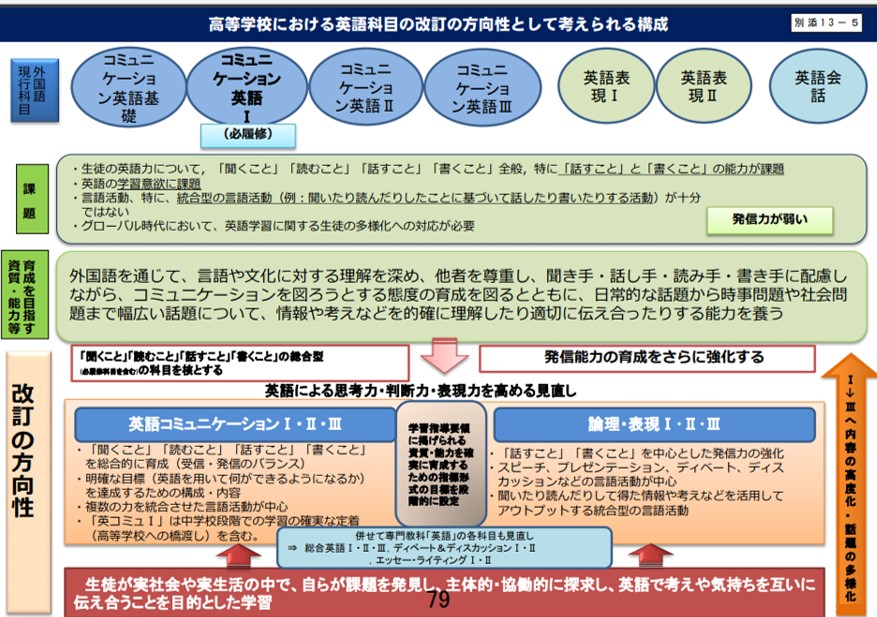

そして2022年施行予定の新学習指導要領は、今までになく大きなものである。高校だけではなくもっと大きな枠組で変えようというのだ。(なお詳しい経緯については次章で述べたい) 形態については、中学との接続を図る「コミュニケーション英語基礎」をなくし、その要素をいま必修の「コミュニケーション英語1」に組み込んで、必修の「英語コミュニケーション1」を新設する。「英語表現」は教科書の多くが文法中心だとして、発表したり書いたりする発信能力育成型の科目「論理・表現」に改めることとなる。

「高等学校における英語科目の改訂の方向性として考えられる構成」

出所:文部科学省「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)(中教審第197号)」

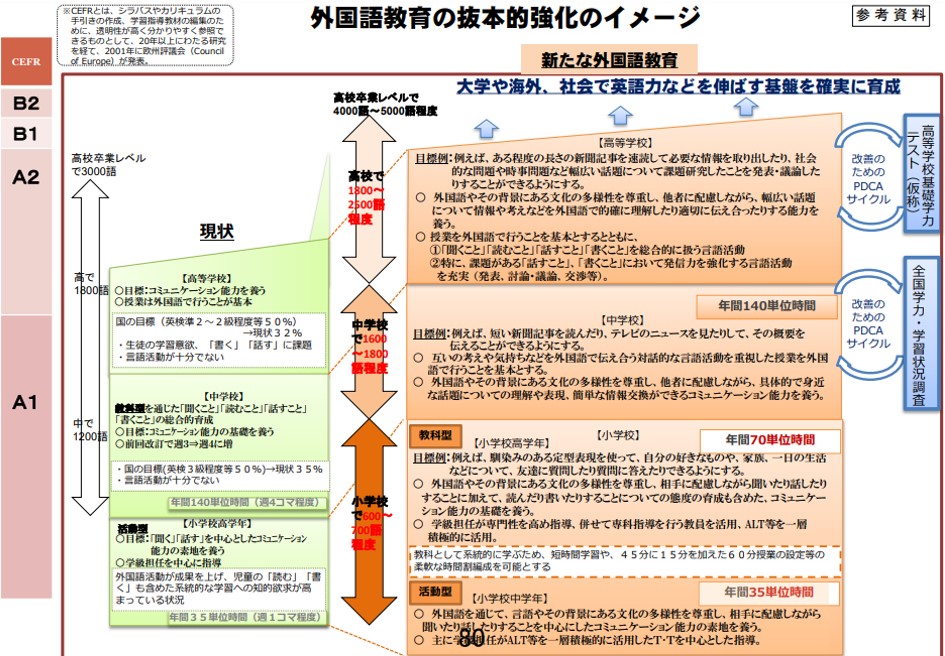

「外国語教育の抜本的強化のイメージ」

出所:文部科学省「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)(中教審第197号)」

3.大学入試改革

- 概要

新聞等では、関心の高い大学入試の改革が大きく取り上げられているが、今回、国が進めている改革は、高校教育、大学教育、そしてそれをつなぐ大学入学者選抜(=大学入試)の一体的な改革である。

高校教育改革においては、学習指導要領の抜本的見直しとアクティブ・ラーニングの視点からの充実を図る学習・指導方法の改善、そして生徒の基礎学力の把握と学習・指導方法の改善を目的としたテストの導入が掲げられた。

続いて大学入学者選抜改革では、これまで以上に多面的・総合的に能力を評価する入試への転換を掲げている。現在のセンター試験を廃止し、思考力・判断力・表現力を中心に評価する「大学入学共通テスト」を導入が掲げられた。

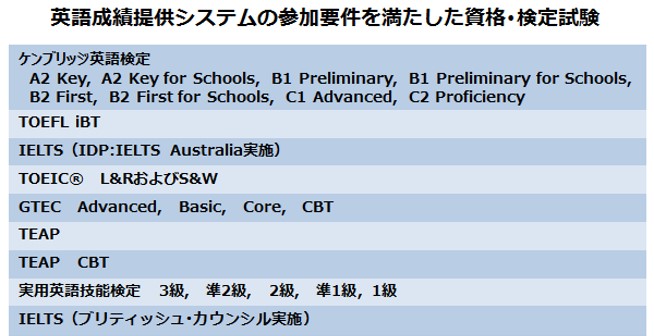

この大学入学共通テストの大きな変更点としてまず挙げられるのは、記述式問題の導入である。なおセンター試験のような大規模な集団に、同日に一斉に「話す」「書く」に関する試験を実施するのは難しいため、すでに4技能評価を行っている民間の資格・検定試験を活用することが提示された。下記が参加要件を満たした資格・検定試験である。なおTOEICについては参加辞退が昨年決定してる。

「英語成績提供システムの参加要件を満たした資格・検定試験」

出所:河合塾Kei-net「大学入試制度」

テスト結果の評価方法としては、成績提供システムに参加する資格・検定試験の受検者は、高校3年生以降の4月~12月の間の2回までの試験結果を活用し、活用する資格・検定試験出願時に、大学入試センターへの成績を送付することを実施団体に依頼し、その成績と段階別評価が大学入試センターから大学に送付される仕組みとなっている。

- 高大接続の経緯

高大接続の概要について簡単に紹介した。それではこのような動きが起こった経緯を振り返っていきたい。

2006年 12月 「教育基本法」60年ぶりに改正 2007年 2月 文部科学大臣、中央教育審議会「教育振興基本計画特別部会」審議要請 2008年 4月 中央教育審議会「教育振興基本計画―教育立国の実現のために―」答申 2008年 7月 「教育振興基本計画」閣議決定 2008年 9月 文部科学大臣、中央教育審議会にて「中長期的な大学教育の在り方について」諮問 大学分科会にて審議 2012年 8月 文部科学大臣、中央教育審議会にて高大接続の在り方について諮問 2013年 10月 教育再生実行会議 第4次提言

「高等学校教育と大学教育との接続・大学入試選抜の在り方について」2014年 12月 中央教育審議会 高大接続の在り方について答申 2015年 1月 文部科学省「高大接続改革実行プラン」公表 2016年 11月 第1回試行調査 2017年 2月 第1回試行調査 共通テストのねらいをより重視した問題で試行調査 2017年 5月 文部科学省「高大接続改革の進捗状況について」公表 大学入学共通テスト(仮称)実施方針(案)・意見募集 2017年 7月 文部科学省「高大接続改革の実施方針等の策定について」公表 2018年 11月 第2回施行調査 問題作成の方向性を踏まえた試行調査を大学を会場として実施 2021年 1月 大学入学共通テスト 実施予定→延期に変更

その後、部会において14回に渡る審議の末、翌08年の4月の中教審において「教育振興基本計画―教育立国の実現のために―」答申が行われた。これを受けて、同年7月に教育振興基本計画の閣議決定が行われる運びとなった。この教育振興基本計画において、今後5年間を高等教育の転換と革新に向けた始動期間と位置づけ、中長期的な高等教育の在り方について検討し、結論を得ることが求められた。そこで、同年9月に中教審において鈴木文部科学大臣より「中長期的な大学教育の在り方について」の諮問を受けた結果4年間大学分科会において議論が行われることとなった。

12年8月の中央教育審議会において、文部科学大臣より「大学入学者選抜の改善をはじめとする高等学校教育と大学教育の円滑な接続と連携の強化のための方策について」の諮問を受け、中教審総会の下に高大接続特別部会が設置された。そして2013年10月に安倍総理大臣の諮問機関である教育再生実行会議において、第4次提言が行われた。この提言の「高等学校教育と大学教育との接続・大学入試選抜の在り方について」において達成度テスト(基礎レベル)(仮称)及び達成度テスト(発展レベル)(仮称)が新たに設けられることとなった。また特別部会では同提言を取りまとめて、これを踏まえた検討課題について、高等学校教育部会との合同会議の開催も含めて審議やパブリックコメントや関係団体への意見照会等を行っている。政権の方針に沿い、2014年12月の中央教育審議会のセンター試験を20年度から新しくする入試改革という内容の答申を受け、高大接続改革実行プランが2015年1月に策定された。そして、この高大接続改革の実現に向けた具体的な方策を議論する高大接続システム改革会議が2015年3月に開始され、翌2016年3月までに14回の議論がなされた。当初記述式は「文科省は新テストでセンターが出題し、大学が採点を担う方式を検討したが、大学側からは負担を担いきれないと反発が起きた。途中でセンターが出題し、多くの大学が利用できる短文形式の案も加えたが、曲折の末、センターが作問し、民間事業者が採点する形に落ち着いた。」(朝日新聞2017/4/14)また、議論の末「基礎レベル」の試験は大学入試と原則結びつかない「高校生のための学びの基礎診断」となり、「発展レベル」は、記述式問題の導入を目玉とする共通テストとなり、センター試験の枠組みと同じになった。

- 英語民間試験活用に関する経緯

2013年12月に文部科学省は「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」を発表した。ここでは「外部検定試験を活用して生徒の英語力を検証するとともに、大学入試においても4技能を測定可能な英検、TOEFL等の資格・検定試験等の活用の普及・拡大」と述べられている。そしてこれを受けて2014年2月には「英語教育に関する有識者会議」が設置され、同9月までに9回の審議がなされた。特に同会議の提言では「入学者選抜に、4技能を測定する資格・検定試験の更なる活用を促進」することがなされた。さらに同12月の中央審議会の高大接続改革答申の「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」においては、四技能を総合的に評価できる問題の出題(例えば記述式問題など)や民間の資格・検定試験の活用を行う。」というものを受けて、2016年3月には高大接続システム改革会議「最終報告」では積極的に民間事業者の知見を活用する、と述べている。同5月には「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」検討・準備グループが「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」の制度設計などを行うために設置された。

同グループの会議では、英語4技能の評価に関して3案が考案された。A案(センター単独実施:センター単独で4技能を実施)、B案(4技能の全部又は一部について、センターが基準を示し民間委託)、そしてC案(4技能の全部又は一部についてはセンターが認定する複数の民間の資格検定試験を活用)である。初回の会議では、C案に賛成する議論の流れとなり、以降は民間の資格検定試験活用が前提となった。なお関根委員は「C案の資格検定試験であれば世界的にも通用するし、コストも削減できる。 」と述べており、デメリットとして挙げられていた、「離島・僻地等の受験生への配慮」に関しては岡本主査が「僻地でもスカイプとか手段はいろいろある。8年後にはきっと何とかなる。」と述べており、楽観視しているとも捉えることができる。そして同8月第3回目の会議では、「日程や体制等の観点から、民間の資格・検定試験を積極的に活用する必要」があるとされた。そして2017年7月の第11回目にて英語民間試験の活用を公表する運びになる。2013年 3月 産業競争力会議にて民間試験の活用が浮上 2013年 4月 自民党教育再生実行本部が民間試験の活用を提言 2013年 10月 教育再生実行会議がセンター試験の代替として新テスト導入と民間試験の活用を提言 2013年 12月 文部科学省「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」発表 2014年 2月 上記計画の具体化に向けて英語教育の在り方に関する有識者会議が設置される。同9月まで計9回の審議 2014年 9月 英語教育に関する有識者会議にて入学者選抜であるセンターの代替に4技能を正確に測る検定試験にすべきとの指摘 2014年 12月 中央審議会 「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革について(答申)(中教審第177号)」にて「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」では特に英語を「4技能を総合的に評価する」ものとして在り方を規定 2016年 3月 高大接続システム改革会議にて「民間試験の積極的な活用」「2020年度当初からの実施可能性について十分検討」などの最終報告 2016年 5月 「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」検討・準備グループが検討を始め、民間試験の活用に支持が集まる 2016年 8月 文部省が検討状況を発表し、民間の資格・検定試験を積極的に活用と方針発表 2017年 7月 文部省が2020年度の共通テストから民間試験活用を正式発表 2018年 3月 大学入試センターが民間試験を認定する

- 「大学入学共通テスト(仮称)実施方針(案)」(2017年5月)をめぐる意見の対立

A案⇒平成32年度以降、共通テストの英語試験を実施しない。英語の入学者選抜に 認定試験を活用する。

B案⇒共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受検者・高校・大 学への影響を考慮し、平成35年度までは実施し、各大学の判断で共通テストと 認定試験のいずれか、又は双方を選択利用することを可能とする。

- 実施案への意見

「英語の4技能を評価することについては総論として賛同するものが多い一方で、B案としつつ共通テストとして英語試験の継続実施を強く要望する意見(全国高等学校長協会)や、共通テスト英語試験 の廃止は認定試験の実施・活用状況を検証した上で判断すべきとする意見(国立大 学協会)、導入時期も含め慎重な検討を促す意見(都道府県教育長協議会)など、A案に否定的で、かつ、共通テストで英語を継続して実施すべきとする意見が多かった。」と2018年8月に文部科学省は、大学入学共通テスト実施方針策定に当たっての考え方 」で述べている。続けて、「このような意見を踏まえ、共通テストの英語試験については、制度の大幅な変更による受検者・高校・大学への影響を考慮し、認定試験の実施・活用状況等を検証しつつ、平成35年度までは実施し、各大学の判断で共通テストと認定試験のいずれか、 又は双方を選択利用することを可能とする。 この際、英語4技能評価が、早期に多くの大学で実施されることが望ましいことか ら、各大学は、認定試験の活用や、個別試験により英語4技能を総合的に評価するよ う努めるものとする。また、共通テストの出題内容について、英語4技能評価の必要性を踏まえ、必要な改善を行うとともに、その配点等のバランスについても、プレテスト等の実施を通じた検討を行うこととする。」と述べている。

- 入試改革並びに英語民間試験に関しての各方面からの意見

- 全国高等学校長協会より(2017年6月)

- 「大学入学共通テスト(仮称)」の導入について

目的、実施主体、実施開始年度、実施開始年度についての異存はない。国語、数学においてマークシート方式に加え、記述式問題を導入することについても賛同する。但し、記述式問題については採点の公平性の担保と、受験生が正確に自己採点できるよう生徒及び採点基準の示し方等についての配慮をお願いしたい。 - 英語の4技能評価について

方向性については賛同する。しかし、民間の資格・検定の活用については大きな懸念がある。大学入試における英語の試験は、大学教育を受けるに足りる英語の能力が、高等学校において身に付いているかどうかを測るものである。しかし、民間の資格・検定は、本来別の目的のために作られたものであり、また、資格・検定間の差異も大きい。認定にあたっては高等学校学習指導要領との整合性を第一にするなど認定基準を明確にし、受験生や高等学校関係者が納得できるようなものにしていただきたい。また、実施体制、検定料等についても資格・検定によって大きく異なっており多様な経済環境の生徒が在籍している実態や首都圏等に比べ受検に際しての負担が大きい地方の高校関係者からは心配する声が多く寄せられており、経済格差や地域間格差が生じないよう配慮をお願いしたい。実施方法のA案、B案については、民間の資格・検定だけで高校生の英語の能力を測ることについては前述のように大きな懸念があることから、B案でお願いしたい。なおB案では平成35年度まで大学入学共通テストにおける英語の試験を実施するとしているが、高校生の英語の能力を測る上で共通テストの役割は極めて大きいものがあるので、36年度以降も継続して実施することを強く要望する。

- 「大学入学共通テスト(仮称)」の導入について

- 国立大学協会(2017年6月)

- 「大学入学共通テスト(仮称)」の導入について

共通試験と個別試験の組み合わせは入学者の学力水準を保証すると共に、多面的・総合的な評価により、高い意欲・関心を有する多様な学生を受け入れるために極めて適切な方法であると評価する一方、記述式の導入に関しては、「①より多くのモデル問題例と明確な採点基準②採点の質や公平性担保の具体的方法③設問ごとの出題意図や重点付け党の示し方、段階別成績表示の具体的方法④採点に要する期間及び各大学への成績提供の具体的な時期と方法」の詳細を早急に示されることを求める」 - 英語の4技能評価について

方向性については賛同。しかし、新たに導入する認定試験について、認定の基準、学習指導要領との整合性、受験機会の公正性を担保する方法や、種類の異なる認定試験の成績評価の在り方などの情報がない中であまりにも不確定な事項が多く、現時点で共通テストの英語試験の廃止の可否を判断することは拙速と言わざるを得ない。

- 「大学入学共通テスト(仮称)」の導入について

- 日本私立大学連盟会(2017年6月)

- 「大学入学共通テスト(仮称)」の導入について

基本的には賛同する。しかし「共通テスト」の具体訂内容、実施方法、並びに各大学で行われる個別入試との関係などについて、困難な状況を生じさせる問題が散見される。記述式問題の導入について、「共通テスト」の難易度を高めると予想する。その結果選抜制の高い大学を除く多くの私立大学では、「共通テスト」が、識別性が低いテストとなり、有効に活用できなくなる可能性が高い。 - 英語の4技能評価について

国語、数学を含め他科目はマークシート式問題が中心であり、集団準拠型試験として利用しやすいが、英語のみが集団準拠型試験として利用しにくい、段階数の少ない達成度評価となるという齟齬が生じる。また、経済的、地理的な制約から受験機会に格差が生じないよう、すべての高校3年生が2回の受験が可能となるような支援策、さらには浪人生への対応や同様の支援策を含めた環境整備を早急に進めていただきたい」

- 「大学入学共通テスト(仮称)」の導入について

- 学長アンケート(2017年12月)

入試改革に関する意見を自由に書いてもらったところ非常に多くの意見が寄せられた。改革の理念は支持しても、進め方などの具体策で異議を唱える内容が多かった。

- 24%が反対

出所:日本経済新聞「大学新テスト、7割が評価 学長アンケート」 - 高校教員(2018年2月)

対象者のうち1,575人が回答しており、「反対」42%と「賛成」22%を大きく上回った。「反対」の理由としては、両方必須では受験生・学校側に大きな負担がかかるという意見がもっとも多かったという。そのほか、民間の資格・検定試験は地域や経済的な事情から受検機会が公平ではない、4技能は民間の資格・検定試験で評価できるため2技能を評価する共通テストは不要との意見

出所:livedoorNEWS「大学入学共通テスト「英語」高校教員42%が国立大学協会方針に反対」

- 全国高等学校長協会より(2017年6月)

- 概要

- 各大学の対応

- 国立大学

- 出願資格として活用…44校(埼玉、千葉、東京、東京医科歯科、東京外国語、東京農工、東京工業(個別学力検査(前期日程)英語の一部に活用)など)

- 点数化して加点…33校(北海道教育、室蘭工業、弘前、岩手、秋田、福島、茨城、筑波、筑波技術(産業技術学部)、群馬、東京藝術(美術)など)

- 出願資格及び点数化して加点…7校(小樽商科、横浜国立(教育学部、都市科学部都市社会共生学科)、信州(教育学部英語教育コース)、京都教育(英語領域専攻)、鳥取(医学部医学科)、長崎、大分(医学部医学科))

- 一定水準以上の成績で大学入学共通テストの「英語」を満点とみなす…3校(東京術(音楽)、福井(国際地域学部)、広島)

- 高校が作成する証明書等の併用…8校(埼玉、東京、東京医科歯科、一橋、浜松医科、名古屋、京都、奈良女子)

- 高得点利用(大学入学共通テストの「英語」の得点と比較)…1校(富山(人文学部,理学部,工学部))

- 活用するが、現時点で活用方法を明示していない…8校(北見工業、山形、宇都宮、東京学芸、山梨、奈良教育、和歌山、宮崎)

- 活用しない…4校(北海道、東北(※4)、筑波技術(保健科学部)、京都工芸繊維)

活用しないは4校に留まり、多くの大学で採用されることとなった。

出所:文部科学省「(大学入試改革)2021年度入学者選抜(一般選抜)における国立大学の英語資格・検定試験の活用予定の公表状況について~82大学中79大学が英語資格・検定試験を活用~(令和元年5月31日)」- 私立大学

- 法政大学…大学入学共通テストを利用。英語は、大学入学共通テストの教科「外国語」出題科目「英語(リスニング含む)」の得点を利用。英語外部試験についてはGIS(グローバル教養学部)と理工学部機械工学科航空操縦学専修において出願資格化するのみでそのほかの学部では用いない。詳細は現時点では不明。

- 明治大学…共通テストを全学部で利用し、4技能については用いない。詳細は現時点では不明。

- 早稲田大学…学部によって対応が変わる。政治経済学部では大学入試共通テスト、英語外部検定試験と学部独自入試の3つの合計点となる。一方、教育学部では大学入学共通テストも英語外部検定試験も利用しない。

- 東洋大学…「大学入学共通テスト」も外部英語検定試験(認定試験)も利用。詳細は不明。

- 日本大学…各学部の一般入試にて英語4技能を評価に入れる。詳細は不明。

以上、受験者数が10万人以上の大学ではある程度利用の方向で進んでおり、2019年10月末時点での「大学入試英語成績提供システム」を何らかの形で活用すると述べていた大学は、国立大の95%、公立大の86%、私立大の65%に上る。

- 大学入学共通テスト見送り

2021年1月実施予定でった大学入学共通テストが5年後に見送りされることが2019年11月に決定された。主な理由としては、①各大学での個別選抜の前に、採点スケジュールや各大学への成績提供の開始時期との関係から調整・解決すべき点が多いこと②自己採点の難しさ(施行テストでは約3割の受験生の自己採点とセンターの採点結果が不一致)③採点者の質の確保(約1万人の採点者が必要とされ、中には学生アルバイトらが含まれる)などを文部科学省は説明している。

今後の方針として、文部科学省は1年以内に方針を見直し(文部省内に作業部会の設立)、令和6年度から再度実施する方向で大学入学共通テストに関しては現状のまま、筆記100リスニング100、合計200点満点で2020年度から実施する方向である。- 反対派の主な理由

- 学習指導要領との整合性

民間試験はそれぞれ作成目的が異なるため、それらをそのまま適用することは整合性がないのではないか、という指摘がある。例えば、TOEICはビジネスに使える英語力、TOEFLは北米の大学・大学院に留学した場合のアカデミックな英語力を測るための試験であり、整合性の不一致があるのではないか。 - 4技能評価の意義と実際性

年間約50万人が参加する国のテストに民間の試験が道具として使用されることへの危惧があること、また採点の質の確保やトラブル回避も難しいことから「公正・公平を期すなら、 テストの一本化、国の管理下の運営が不可欠との指摘がある。さらにそもそもテストでスピーキング能力を測れるのか?という意見があるがこれに関しては、各関係者でも意見は分かれる。例えば羽藤氏は可能という見解、阿部氏は疑問を感じている。 - 各民間試験の比較可能性と CEFR対照表の適切性

出題方法、採点方法、採点基準がそれぞれに異なる。文科省が換算したものを公表しているがその換算がどれほど公正、妥当なものであるかを示す根拠はどこにも示されてはいないばかりか、この換算結果は各試験の運営会社自身が独自で行った「自己申告」に基づくものであり、共通テストへの民間試験の導入は文科省独自、あるいは、どこかの第三者機関が、比較検討して、換算したものではない。 - 地域や家庭状況の格差

センター試験は3教科で18000円程度であるがこれに対して民間試験の場合、最も高額な TOEFL iBT は 1 回約 26、000 円で家計への負担も大きい。また本番の2回以外に練習としての受験も含めて何回受験するか、 どの試験を受験するかは、家庭の経済的状況に左右されることになる。また、各民間試験は受験生の多い大都市圏ほど試験回数を多く設定しているので、住む地域により受験生間に受験機会の格差が生まれることとなり、公平性の担保が欠けるとの指摘。 - 高校の英語教育や学校行事などへの影響 高3の4~12月は部活動の公式戦等と被る可能性もある。

- 多くの高校生が同じレベルにあるため比較が難しい

全国6万人の国公立の高校3年生を対象に「読むこと」「聞くこと」「書くこと」「話すこと」の4分野に分かれて行われた平成29年度英語力調査結果(高校3年生)の概要によると「読むこと」の割合はA1が67%、A2が29%、B1が4%である。「聞くこと」「書く こと」「話すこと」は「読むこと」以上に数値が悪化し、「書くこと」は「0 点」が 18.8%にも上る。CEFRには6段階存在しているが現状ではほぼ3段階になってしまう上にA1に関しては評価のしようがないため実質2段階になってしまっている。

4.海外との比較

国名 中国 韓国 スウェーデン オランダ 導入時期 2001年 1997年 1960年代 1986 開始時期 第3学年

(大都市では第1学年)第3学年 第3学年 5歳 授業時数 週4回以上 3、4年:週2コマ

5、6年:週3コマ3、4年:週1コマ

5、6年:週2コマ週4回以上

多くの諸外国は日本より英語教育が早い。本論文では、上記各国の英語教育に絞り、触れていきたい。なお、中国や韓国は地理的・言語的距離が近いこと、同一言語で話していることから選定し、オランダやスウェーデンは世界最大規模の国際教育機関「EF(イー・エフ・エデュケーション・ファースト)」が実施する、EF英語能力指数ランキング(EF EPI)にて1位と2位のためである。なお日本は53位である。 - 学習指導要領の変化等

- 中国

- 都市部に限らず、農村部でも英語教育が充実しており、教員を助ける優れた教材が開発されている。

- 小学校の英語は専科の教員が担当している。

- 英語の授業は基本的に英語で教えており、英語で授業ができる教師が大変多い。

- 大学を卒業するために英検2級程度が必要。留学熱も高い。

- 「近年では,大学入試においても,オーラル・スピーキングが重視 されるようになってきた。日本よりもはるかに採点方法が進んでおり、機械に向かって英語で話をし、採点できるシステムが確立している。採点の精度も高いという。ビッグデータを持っているからこそ、機械による判別が可能とも言えよう。」(新保,2018)

- 中国の英語教育は、従来の文法中心から、大量の英文を読み理解し、その上で自分の意見を表明する方向へと変わりつつある。

- 韓国

- 英語が意思疎通、コミュニケーションの道具というより権力という認識(李、2019)

- 入学試験科目としての英語。英語の点数が高ければそれだけで名門大学に入れる。

- 韓国では、4 技能を測定するため、国の英語テストが考案されたが、混乱の末、白紙撤回された。2012 年にスタートし、2015 年には大学入試に導入される予定だったが、かなわなかった。ただし、韓国は何でもすぐに始めるので、スピード感はあるが失敗も多い(太田、2018)

- 小学校英語開始時から英語専科教師が教える。指導者の質の確保に向けて、国を挙げて予算や人材支援に集中して取り組んだため。

- 2000年には1万人のネイティブ教員が韓国の全ての小学校に各校1名ずつ配属された。現在は小学校英語教員の指導力が上がったため半数に減少。

- EU

「多様性の中の統合」を目指すEUは「母語+2言語習得」と異文化理解の促進を柱として言語教育政策を推進しており、アイルランドを除くすべてのEU加盟国で小学校の外国語教育は必修である。言語としては英語が多く次いでフランス語。授業時間は平均週3~4時間である。クラスサイズは25~30人程度。 - スウェーデン

- 国民の98%がスウェーデン人であり、残りは少数民族が占める。生活で英語を使うことはないためEFL(外国語としての英語)である点は日本と共通である。学習方法として、EUの欄で述べたように口頭教授法であり、小学3年生の最初の半年は一切文字を使わず、生徒は見る・聞く・話すという活動だけを要求される。

- 米英のドラマや映画が非常に人気が高く、またテレビ放送、劇場公開される場合は吹替ではなく字幕が基本。

- 国民の98%がスウェーデン人であり、残りは少数民族が占める。生活で英語を使うことはないためEFL(外国語としての英語)である点は日本と共通である。学習方法として、EUの欄で述べたように口頭教授法であり、小学3年生の最初の半年は一切文字を使わず、生徒は見る・聞く・話すという活動だけを要求される。

- オランダ

- 英語イギリスやドイツなどに囲まれ、国内でも外国語(特に英語)を使用する頻度は高い。

- スウェーデンと同様に吹き替えを行わないため外国製の映画・テレビ番組にはオランダ語字幕がつけられる。

- 1986年から初等教育7年生と8年生(最上級生)で必修化された。1993年に、オランダ政府は「中核目標」、日本でいう学習指導要領が作成された。

- クラスサイズは25~30人程度。子供たちの理解度を見ながらオランダ語を適宜利用している。90%の学校では教科書を利用しており、基本的には教科書に沿って授業が進められる。中でも英語を聞いて理解すること、また英語を話し相手に理解させることといった音声面の指導が重視されている。そして「4段階モデル」と呼ばれる指導手段に基づき指導が行われている。

1992年のCITO(国立テスト研究所)が行った2000名の子供を対象とした学力調査では、子供たちが一番身についているのは「英語を聞いて理解」することである。また同年の調査では必修科目の中で英語が好きだと答えた回答が一番多かった。これは子供たちが普段テレビや映画などを通して英語に触れる言語環境にあるという理由が挙げられる。段階 内容の説明 インプット 新しいトピックへの動機づけ、既存の知識の活性化 インプット 進出事項の提示、受容的行動 練習 新出事項を中心としたドリル的産出活動 応用 既習事項と新出事項の融合を図る、場面を設定したより自由な産出活動

5.国内先進校の事例

さて最後に国内の英語先進校の事例を参照し、課題の研究に移りたい。 - 英語イギリスやドイツなどに囲まれ、国内でも外国語(特に英語)を使用する頻度は高い。

- 研究開発学校制度

1976年に小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、幼稚園及び特別支援学校の教育課程の改善に資する実証的資料を得るため文部科学省によって設置されたもの。2008年の小学校学習指導要領における外国語活動の新設にも、研究成果が活用されている。- 成果

ここでは、平成16年度の文部省のまとめからある程度の年数が経過している学校を取り上げたい。学校名 指定年度 授業時数等 主な成果等 埼玉県春日部市立粕壁小学校 平成9年度(1997年度) 小1:43時間 小2~6:54時間 モジュールによる指導 意識調査によれば、約4割の生徒が、中学時点で小学校での英語学習が役に立ったと感じている。 千葉県成田市立成田小学校 平成8年度(1996年度) 小1:70時間 小2~6:80時間 モジュールによる指導 アンケート(小6。年度末)によれば、簡単な質問をしたり答えたりすることができる者が71パーセント、相手の考えを聞いたり、自分の考えを伝えたりすることができる者が17パーセント。 石川県金沢市立南小立野(みなみこだつの)小学校 平成8年度(1996年度) 小1:24時間 小2:35時間 小3~6:70時間 8割以上の児童が、身についた英語をできるだけ使おうと思っている。3年生以上の児童の約8割が、児童英検ブロンズに達した。 大阪府河内長野市立天野小学校 平成8年度(1996年度) 小1:34時間 小2:35時間 小3~6:70時間 モジュールによる指導 6年生を対象に2学期に高校入試リスニングを実施。9問中平均正答問題数が4.0問に達した。 出所:「文部科学省指定研究開発学校における英語教育一覧(平成16年度実績)」(一部抜粋、加筆)

- 成果

- 構造改革特別区域研究開発学校

2002年12月に成立した構造改革特区法は、実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあり、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的としたもので、この構造改革特法に基づき、各市町村や区によって構造改革特区域研究開発学校が設定され、小学1年生から英語を教えるなどの動きがあった。2年後の2005年時には計55校が小学校における英語教育に取り組む特区として認定されている。- 成果

2008年ごろまでは特区の成果の状況が多く見られるものの、それ以降は記述が少ない。

- 成果

- 教育課程特例校制度

2010年3月まで構造改革特別区域研究開発学校設置事業として行われてきた学習指導要領等の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施を可能とする特例については、平成20年4月から文部科学大臣の指定により行うことが可能となった。これが教育課程特例校制度である。ここでは「小学校英語教育に関する調査研究報告書」によって2015~6年度に実施された調査を取り上げたい。

同調査では以下の現状と課題を挙げている。- 小学校の外国語活動は,「外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ」ことが目標であって,中学校以降の英語教育のように英語の技能の定着を第1のねらいにはしていないものの,結果として英語を聞いたり話したりする力がついていること。

- 小学校の外国語活動において音声中心で学んだことが中学校でうまく生かされていな いということ。

- 外国語活動が歌やゲームだけで終わってしまい,児童が自分の立場で自分の考えや気持

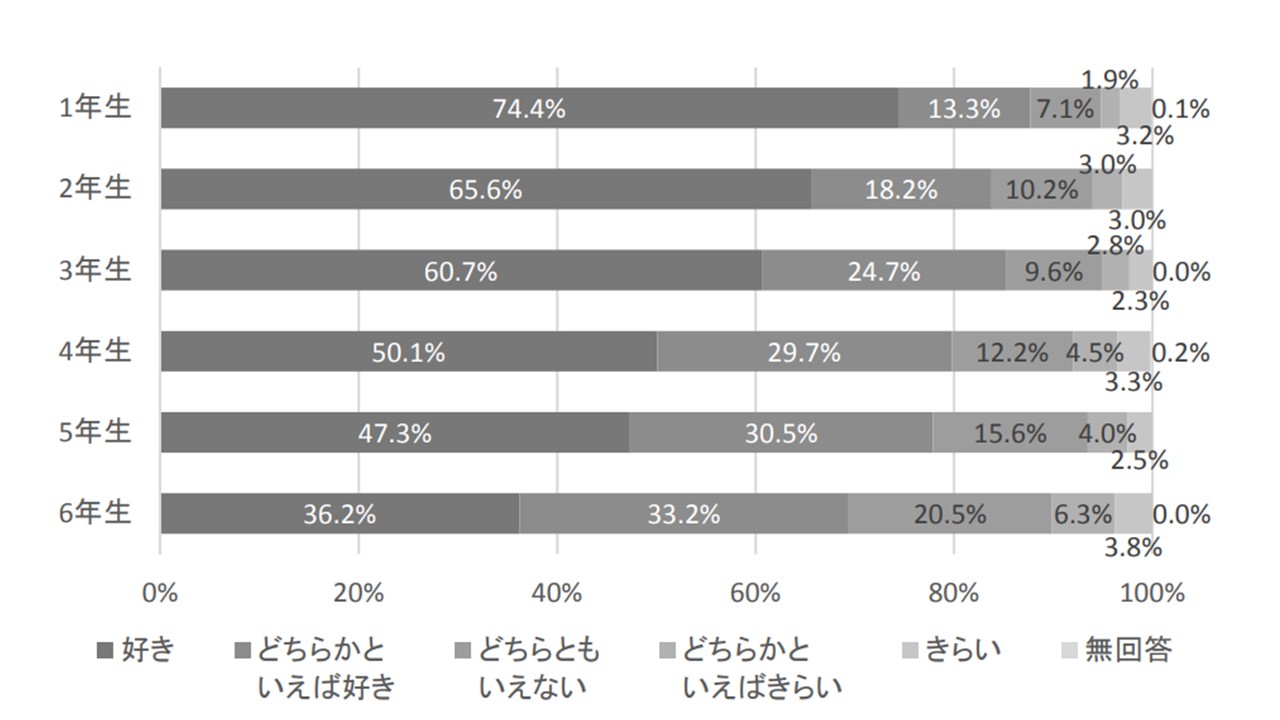

ちを指導者や友達と伝え合うコミュニケーションにまで至っていない可能性があること。また、授業の好き嫌いと児童の学年との関係を示した表を同調査では取り上げており、以下の通りである。

「学年ごとの授業の好き嫌い 」(一部抜粋)

出所:「小学校英語教育に関する調査研究報告書」の概要

6.英語教育の課題整理

これまで日本の英語教育の変遷並びに近年における大学入試改革について振り返ってきた。ここで英語教育における課題について整理するとともに「なぜ日本人は英語が話せないか」という本質的な課題について議論したい。- 日本語で生活でき、英語が日常的に必要がないため身につかないのではないか。

たしかに一理はある。例えば公用語でないにしろ、観光として発展(ないしは観光業に従事し、それで生計を立てる者)しているインドやタイなど多くの国で英語が通じる割合は実際に訪れてみて筆者自身も感じるところである。また、生活に必要であったり、複数の種族から成り立つ国であれば英語が橋渡しとなるので使う頻度は高いであろう。このように日本のような単一言語しか生活に用いず、「外国語」として、英語を勉強する国を「EFL」(English as a Foreign Language)と呼ぶ。しかし、韓国や中国も同じEFLの国であり、その成果は第4章で述べているように日本よりも高いものである。つまり、「EFLであるかどうか」ということと「英語ができない」ことは100%イコールではないと考えられる。 - 受験英語中心のため

日本では長らく終身雇用制が続いており、「大企業に入ること」が生涯の安定となっていた。大企業に入るには偏差値の高い学校に入るしかなく、そのため知識中心や文法中心のいわゆる「受験英語」が必要であり、必然的に4技能の総合力は身につかない。現在でも「高学歴信仰」は続いており、「受験英語」のための英語が続いている。また上述のように日本では英語を日常的に使用することはなく、使用する場面は限られてしまうためこのような状況下では到底英語を用いてコミュニケーションを取ることは英字新聞を読むことに比べてどうしても難しくなるであろう。しかし、逆に研究職などに就く場合英語のレポートを読む可能性が高く、そのような場合には役に立つであろう。ただ、コミュニケーションの観点から見た場合、言わずもがな4技能の総合的な育成ができていないのが現状である。 - 指導教員の英語力不足

上述のように受験英語の中で育ってきた教員達だが、英語教員になるのだから比較的英語に興味を持っている人が多いと想定される。しかし、文部科学省の平成30年度「英語教育実施状況調査」概要によると、CEFR B2レベル以上を取得している中学校の英語教師は約35%、高等学校では約7割である。B1レベルが英検準2級レベルであり、目安が高校卒業程度なので、比較的易しいものではある。また、受けている資格・検定試験によってどの技能を測るかも異なり、一概に比較はできないがあまり高くないことは推測できる。また平成26年度小学校外国語活動実施状況調査(文部科学省、2016)では、外国語活動に対する意識調査の中で、67.3%の教員が「英語が苦手である」と回答している。教育の質は生徒の学習能力に深く関係するため、 - 言語間距離が遠く、学習が難しい

日本語の起源は分かっておらず、孤立した言語であると言われている。そのため正確に英語との言語間距離を測ることは難しい。なお英語はインド・ヨーロッパ語族に所属している。そのためヨーロッパ人は言語間距離が近いので比較的修得がしやすいと言える。 - 政策の過程において言語学者や教員の声が反映されていない。

第2~3章では小学校英語教育導入や高大接続の経緯について振り返ってきた。共通して挙げられるのは、政府主導であるということだ。特に小学校での英語教育早期化と大学受験における民間試験導入は2013年の教育再生実行会議や産業競争力会議に遡ることができる。戦後から現在まで財界からの強い希望である「グローバル人財」を育成するためにこのような方向性が進んでいった。その議論の中で各校長や大学教授などは多くいたが、現場の教員の声を拾うことや言語学者を多く集め、その知見を活用することは多くはなかった。そのため「英語教育早期化」や「大学入試改革」などが専攻してしまい、2019年11月の発表のように見送りせざるを得ない状況が生まれてしまったと考える。

7.政策提言

前章で挙げた課題を踏まえて最終的な政策提言を行いたい。大きくは「大学入試改革」、小さくは「小中高における英語教育の質の改善」である。前章でも課題として述べたように日本においては現状英語を使用することは日常的にあまりなく、英語を学ぼうと思っても結局は高校・大学進学のために「読み・聞く」英語に特化してしまうことが避けられないからである。いくら授業で4技能を総合的に伸ばそうと考えても、進学校になればなるほど受験英語の対策になるであろう。そのため、大学入試を変えることは日本において英語4技能を総合的に向上させるためには必要不可欠なものであることは疑いようがない。一方、大学入試を変えたところで、英語教育の質が上がらない限りは生徒の英語能力は著しく向上しない。特に小学校での英語教育が英語に対する好悪を決める可能性は高い。