東京一極集中解消に向けて

〜都市部パンクと地方格差を是正する〜

早稲田大学 社会科学部4年

上沼ゼミナールⅢ

高林明日美

はしがき

筆者は、東京の郊外に住んでおり、毎日1時間ほどかけて電車で通学している。しかし、駅には常に人があふれかえっており、階段やエスカレーターから降りることもできないような状況も少なくない。当然、満員電車が慢性化しており、毎日多大なストレスを抱えざるを得ない。こうした状況でさえ異常なのだが、都市部には、まだマンションが建ち続け、さらに人が流入する見込みである。こうした状況では、近いうちに東京はパンクするのではないだろうか。

また、趣味の国内旅行や親戚宅への訪問で各地を訪れた際、東京との様相の差に驚くことも少なくない。特に、現在父が住んでいる地方の里山は住んでいる人がほとんどおらず、限界集落と化しているとの話を聞いた。こうした現状を打開するための政策提言に向けて、研究を進めていこうと思う。

章立て

- 第一章 一極集中の問題点

- 第二章 一極集中の要因

- 第三章 これまでの国家戦略事例

- 今後の方針

- 参考文献

第一章 一極集中の問題点

一極集中は、一見すると、経済資本も文化資本もコンパクトにまとまるため、効率よく見えるかもしれないが、その裏には多くの問題点をはらんでいる。

その問題点の一点目として、地方との格差が挙げられる。増田寛也氏の「地方消滅」、通称『増田レポート』によると、都市部への人口流入が引き金となって、近いうちに896もの地方自治体が消滅する、といわれている。増田(2014)によると、単に地方から人が流出することで、地方の人口が減少するという単純な話ではなく、流れ出た人々が十分に子育てをするほどの環境が都市部には整っているわけではないため、日本全体の出生率の低下を招いているという。

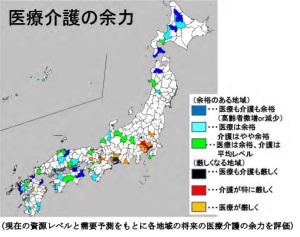

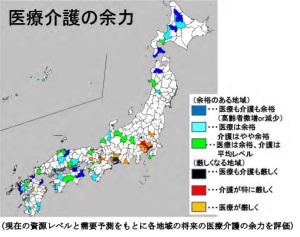

二点目に、医療介護や介護的側面の問題もある。首都圏に人が多く集まると、被介護者に対しての介護者や施設が足りなくなる。下の図1にある通り、地方と都市部では医療介護の余力に大きな差があることがわかる。高齢化が進む日本において、この問題は今後さらに重大になってくるだろう。

図1(出典:第9回社会保障制度改革国民会議)

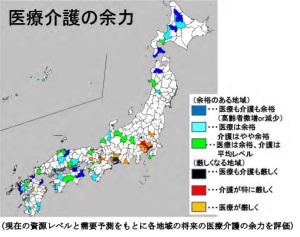

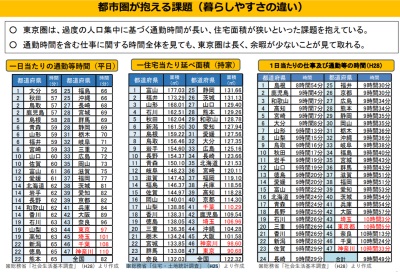

三点目に、暮らしやすさの側面も挙げられる。冒頭で指摘した通り、首都圏では異常なほどの満員電車が慢性化している。毎日こうした環境に身をさらしていると朝から疲弊し、ストレスばかり溜まっていくのは当然であろう。また、次の図2にもあるように、一住宅当たりの面積も首都圏では小さくなっている。首都圏一極集中が加速すればするほど、人々は暮らしにくくなっていくのである。

図2「都市圏が抱える課題(暮らしやすさの違い)」出所:総務省ホームページ

第二章 一極集中の要因

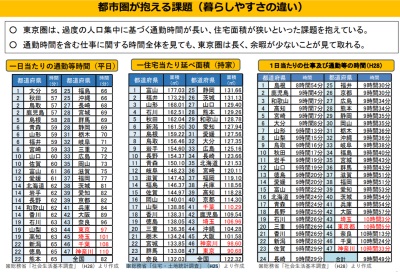

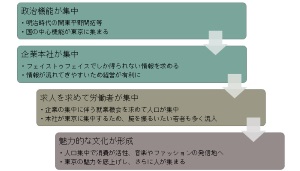

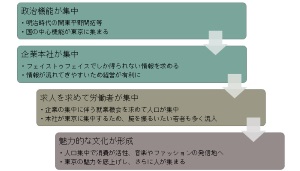

次に、なぜ東京のような極端な一極集中が起こるのかを分析していこうと思う。首都機能移転問題研究会の「首都機能移転の構想」によると、明治以来の政治・行政の集中を背景としてし、あらゆるカルチャーが東京で生まれ育って行ったという。つまり、政治機能が東京に集中する、その周辺にあるビジネスチャンスを求めて企業が集まる、そして就業機会を求めてさらに人々が集まり、集まった人々によって最先端のカルチャーが形成される。そうして、東京はより魅力的な街になり、さらに多くの人を呼び込むような構図となっているのである(図3参照)。

しかし、情報化が進んだ現代ならば、わざわざ東京に集まらなくとも、ビジネスチャンスをゲットすることができるのではなかろうか?しかし、現状としては、大企業はじめ多くの企業が、東京に本社機能を置いている。これは一体なぜなのだろうか。

この理由としては、政治機能の周辺で得られる情報を求めているというのが大きい。こうした場所では経営に有利になる情報は、主にフェイス・トゥ・フェイス(対面)でしか得られないことも多い。そのために、本社機能を首都圏に置くという企業が多いのである。そうして、腕をふるいたい若者も多く東京へ流入し、首都圏への一極集中が加速していくのである。

図3:一極集中の構図(筆者作成)

第三章 これまでの国家戦略事例

当然、これまでも国を挙げてこうした事態への対策が試みられたことがある。しかし、現状さらに一極集中が加速している通り、とりわけ効果があったといえるものはなかったようだ。ここでは、今までに行われてきた戦略事例を分析しながら、政策提言へのヒントを探してみようと思う。

- 首都移転構想

「東京がパンクしそうなら違う地域に首都機能を持たせればいいのではないか」といいう考えから考案されたのが、この首都移転構想である。一見すると、この構想は突飛なものに思えるかもしれないが、1992年ごろには「国会等の移転に関する法律」が成立されるなど、かなり本格的に議論が進んでいた。

例えば、国土庁では、「今年度、首都機能移転先の新都市について、環境面から計画に対する適切な配慮を行うために必要な事項等についての検討を行う。検討に当たっては、環境及び都市計画分野に関する専門家からなる「首都機能移転の環境に関する研究会」(座長 井手久登東京大学名誉教授)を設置し、戦略的環境アセスメント(計画段階等の早期段階における環境アセスメント)、自然環境との共生、環境負荷の低減などの視点に着目する。」(平成12年6月23日 国土交通省HPより抜粋)とあり、こうした観点から「栃木・福島地域」「岐阜・愛知地域などが有力な候補地として挙げられるようになった。

しかし、移転先の論争、さらにはバブル崩壊に伴い移転構想は頓挫した。また、移転構想がうまくいったとしても地方と都市部の関係性が変わるわけではないため、首都移転構想に関してはさらに深い議論が必要となる。

- 日本列島改造論

「人々が東京に集中することで一極集中が起きるならば、地方に工業を配置したり、大学を分散させればよいのではないのか?」、こうした仮説から提唱されたのが日本列島改造論である。

ジャパンナレッジによれば、「日本列島改造論とは昭和47(1972)の自由民主党総裁選挙で田中角栄が提唱した政策構想。また、その内容を記した著書。過密都市から地方への工業分散、新地方都市の建設、高速道路・新幹線などの高速交通網の整備を柱としたものである。しかし、ハード面の整備は一生懸命行ったものの、ソフト面での整備が追い付いていなかったために本質的な解決には至らなかった。また、この列島改造計画はそれが具体化する前に、企業による激しい土地投機をうみ、積極財政によるインフレの加速をもたらして、国民の反発を呼んだうえ、四十八年十月には石油危機の追打ちで、日本経済が低成長への転換を余儀なくされたため、一年たらずのうちに完全に挫折し、地価暴騰の後遺症のみ長く傷跡を残すことになったという。」(ジャパンナレッジより)

このことから、ただ中央政府が財源となって仕組みを整備するだけでは本質的な解決には至らないということがわかる。

- 道州制

「政治機能が東京に集中することで一極集中が生じる。ならば国の権限を少しずつ地方に分散させればよいのでは?」、こうした仮設から提唱されているのが道州制である。

道州制とは、関東・東北といった数都府県に及ぶ地域を単位とした広域行政体のことである。2000年以降は地方分権推進の動きと並行し、再び道州制が主張されるようになった。経済のグローバル化(国際化)の渦中にあって政府維持コストを下げるには都道府県制度が重荷であること、都道府県の区域を越える行政課題(災害、介護、医療、産業政策など)にこたえる必要性、東京一極集中を是正して多極多彩の活力ある圏域を創出する、中央集権型国家による官僚制の弊害から脱却し地方分権化を図る、などが主張の背景にある。

一見すると、道州制についての議論は有効であるようにも思われる。しかし、日本経済新聞朝刊(2019/04/18)によると、「他県に置かれる「州都」への一極集中を警戒する声は根強く、例えば東北6県の推進派は、東北で最も人口が多い仙台市を抱える宮城県だけだった。平成の大合併の再来を恐れる全国町村会も反対の論陣を張った。

人口減が加速する令和の時代には、今より効率的な行政が必要なのは間違いない。それには、住民に近い地域の自治体がもっと大きな役割を担うべきだが、肝心の地方が分権に消極的では話にならない」とある。

役割分担の検討、財源の調整、現在よりもきめ細かいサービスができないなどの理由から、現在、道州制についての議論は停滞してしまっている。

第4章 地方自治体の構造〜ダム型構造的視点から〜

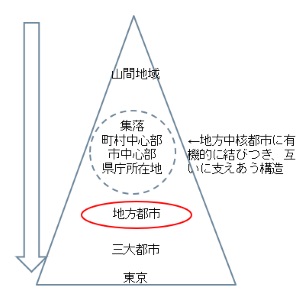

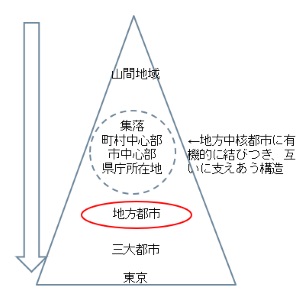

ここで、地方自治体と大都市の構造を確認していこうと思う。下の図は、増田寛也(2016)『地方消滅』に記載されている、ダム型構造と呼ばれる図式である。下に行くほど大都市化していく形になっている。

この図を見てもらうとわかる通り、一極集中を食い止めるためには、地方都市のような自治体が、ダムのように人口流出をせき止めることが重要となる。この構造を維持するには、国が地方に指示する形では効果が薄い。地方が主体となって柔軟に施策に取り組むことによって、はじめて効果が発揮されるのである。田中角栄首相(当時)の「日本列島改造論」からの反省にもあるように、ハード面の整備だけではなくソフト面へのアプローチが重要になってくことがわかる。

(図4:増田寛也氏の資料を基に筆者作成)

また、増田によると、人口流出のタイミングとしては、「大学や専門学校への入学」「就職」「40代ごろの再就職・転職」「定年」が主に上げられるという。この4つの時期に人を呼び込んだり呼び戻すこと、さらにはこの4つ以外にも人口移動の要因を作ることで、都市部への人口流出を防げる可能性がある。とくに、持続可能にしていくためには「大学や専門学校への入学」「就職」といったタイミングにフォーカスをして、若年層をターゲットにした政策を考えていくことが重要になると考えられる。

今後の方針

若者へのアプローチを前提としつつ、各自治体の取り組みと効果を調べる。今自分の中で考えている政策提言がすでに実行および検討されていないか、問題点はないかをソフト面・ハード面の両側面から検討する。

参考文献

- 国土庁大都市圏整備局 (監修), 首都機能移転問題研究会 (編集) (1992) 『首都機能移転の構想 : 東京一極集中の是正を目指して』 住宅新報社

- 八田 達夫(1994)『東京一極集中の経済分析』日本経済新聞社

- 塚田 博康(2015)「「東京一極集中」はなぜ問題か」」『都政研究』 48,pp.4-9.

- 増田 寛也(2014)『地方消滅 : 東京一極集中が招く人口急減』中央公論新社

- 増田 寛也・冨山 和彦 (2015)『地方消滅 創生戦略篇』 中央公論新社

- 日笠 端・一河 秀洋・田中 啓一 (1995)『新首都・多極分散論』有斐閣

- 江崎 雄治(2015)「東京への人口一極集中とその未来図」,自治体問題研究所編『住民と自治』pp.6-10.

- 第9回社会保障制度改革国民会議(平成25年4月19日)高橋国際医療福祉大学大学院教授 提出資料

- 国土交通省 国会等の移転ホームページ 東京一極集中の是正につながる地場産業の活性化 (最終アクセス:2020/01/29)

- 国土交通省 国会等の移転ホームページ 舛添洋一「首都機能移転の考え方」(最終アクセス:2020/01/29)

- ジャパンナレッジ 「日本列島改造論」(最終アクセス:2020/01/29)

- まち・ひと・しごと創生本部東京一極集中の動向と要因について(最終アクセス:2020/01/29)

- リクルートキャリア大学生の移動(最終アクセス:2020/01/29)

Last Update:2020/01/29

© 2020 Asumi Takabayashi All rights reserved.