教育格差の是正

〜現在の政策を活用しながらより効果的な教育支援とするには〜

早稲田大学 社会科学部4年

上沼ゼミナールⅢ

吉見 稔里

はしがき

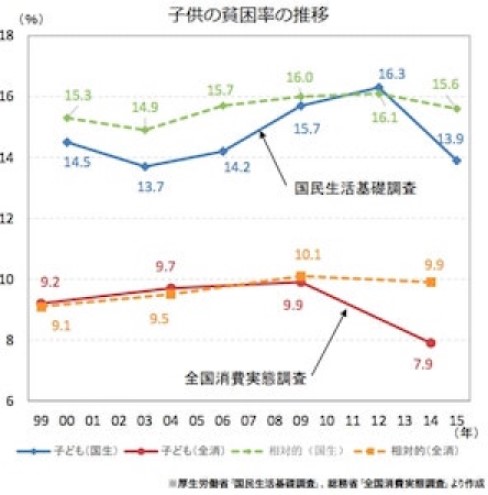

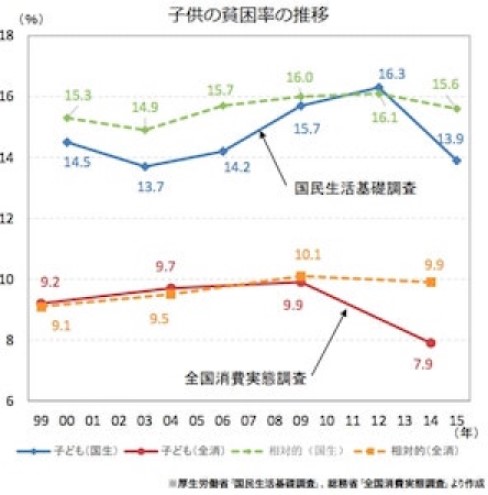

高校生の時に厚生労働省の調査における子どもの貧困率(相対的貧困率)が16.3%になったことを知る。子どもの貧困とともに次世代の格差にも繋がる教育格差が社会問題としてより注目されるようになり、子どもの貧困問題を根本から解決するためには教育格差を是正することが必要であると感じ、教育格差を研究テーマにした。

また、教育格差の是正にあたり、義務教育機関での対策が全ての児童を対象にできるという点で有効であると考え、小中学校において児童全体に高い水準の教育を与えるにはどうすべきかを検討することにした。

章立て

- 教育格差

- 国の政策

- 地方自治体における施策

- 政策提言①(地域住民への働きかけ)

- 政策提言②(子どもに支援を届ける)

- まとめ

- 参考文献

第1章 教育格差

本章においては、子どもの貧困問題と教育格差の問題がどう繋がっているか、という点に言及する。そのためにまず、貧困世帯における子どもの現状について述べたいと思う。

ここでは、相対的貧困世帯のことを貧困世帯ということにする。相対的貧困率とは、等価可処分所得の中央値の半分の額である貧困線に満たないものの割合のことである。そして、子供の貧困率とは、17歳以下の子供の全体数に対する、貧困線に満たない子供の割合のことである。以下の表にもあるように、現在では、2012年時の16.3%よりも2.4%低下した13.9%が子供の貧困率だ。

(内閣府 「子供の貧困に関する指標の推移」より引用)

子どもの貧困問題の中には様々な問題があるが、その中でも教育格差に注目したのは、子どもたちの将来、そして次世代にまで繋がる問題であるからだ。出身家庭により教育機会や文化資本、意識等に差があり、その差が学力・学歴の差として現れる。その結果、高い学歴がないために恵まれた職に就けずに低所得になり、また、その連鎖がその子どもにも引き継がれる、という「貧困の連鎖」(負の連鎖)が存在するといわれている。

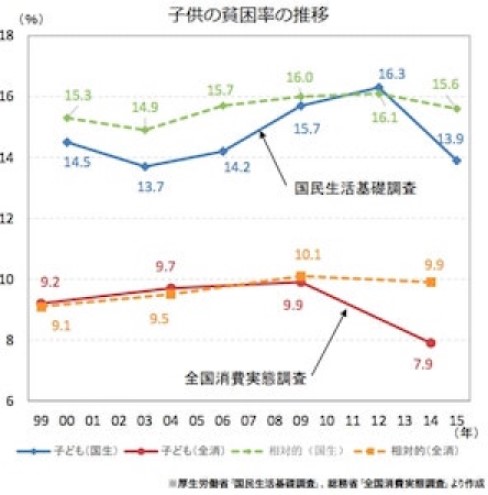

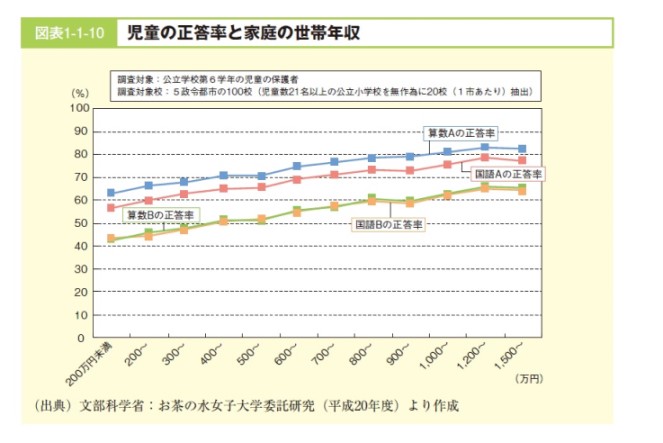

下のグラフは、世帯収入と児童の学力調査の結果の関係である。世帯収入と学力結果が比例していることがわかる。

(文部科学省『文部科学白書』より引用)

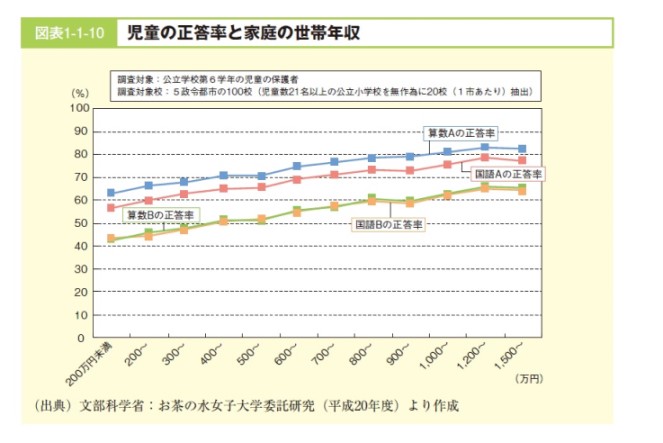

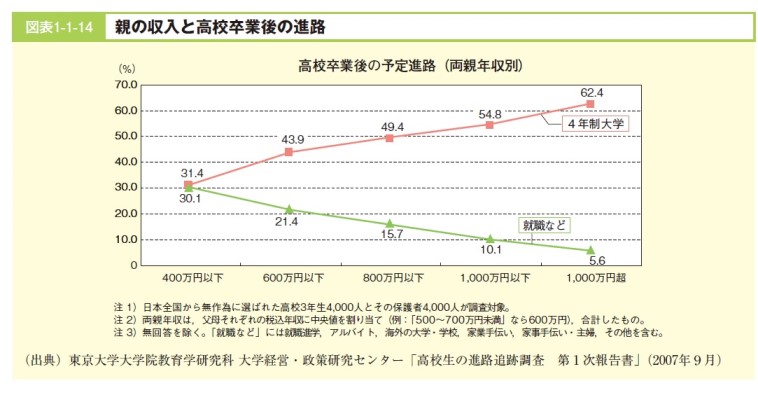

次に示す図が、世帯収入と学歴の関係である。年収が高くなるほど4年制大学への進学率が高くなることがわかる。

(文部科学省『文部科学白書』より引用)

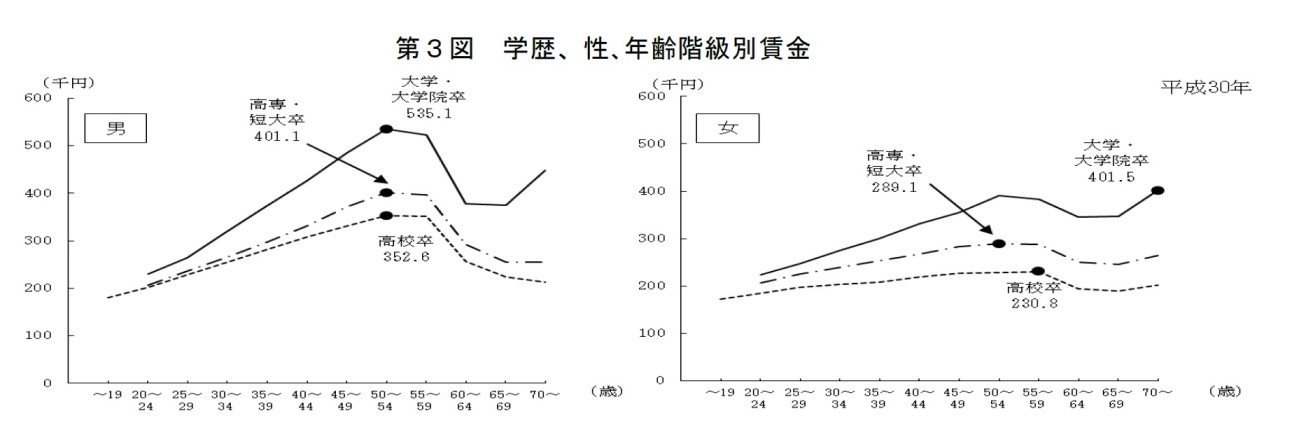

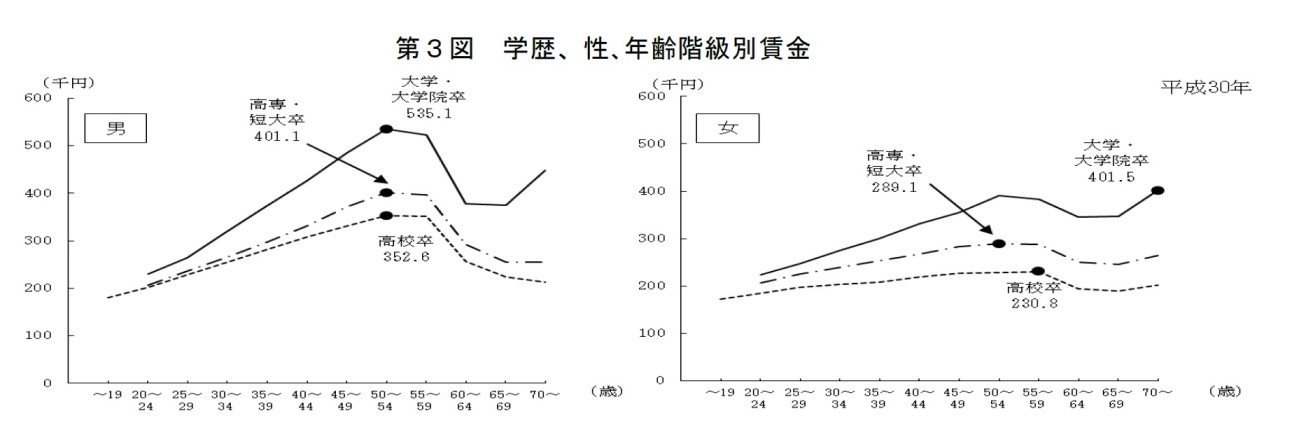

そして、次のグラフが、学歴別にみた賃金差である。学歴によって賃金に差が出ていることが明白である。

(厚生労働省『平成30年賃金構造基本統計調査』より引用)

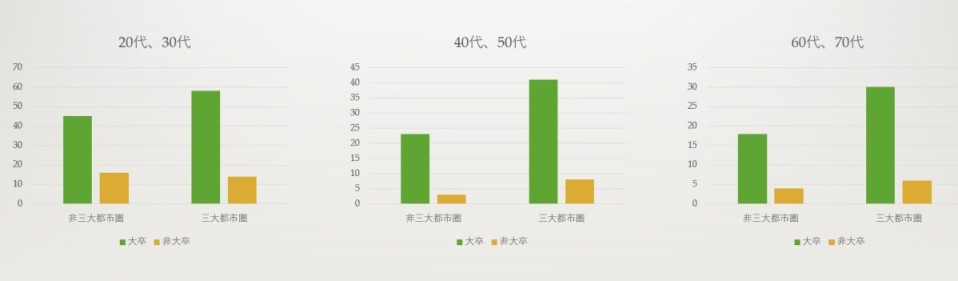

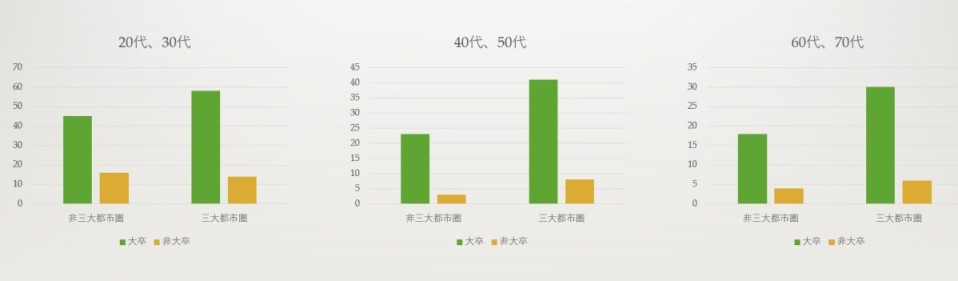

以下のグラフは、年齢別に見た場合の父親の学歴別大卒割合である。グラフから、どの年代においても父親の学歴によって大卒であるか否かに非常に差が出ていることがわかる。

(松岡良二『教育格差』より作成)

以上より、世帯収入によって学力・学歴に差が出ることが多く、そして、それが将来や次の世代に影響を与えており、貧困の連鎖が実際に存在する、ということが推測される。そのため、この連鎖を断ちこることが、子ども自身、そして将来の経済格差の拡大を防ぐためにも重要となってくる。連鎖を断ち切るためには、学力・学歴の部分で格差を是正することが有効だろう。

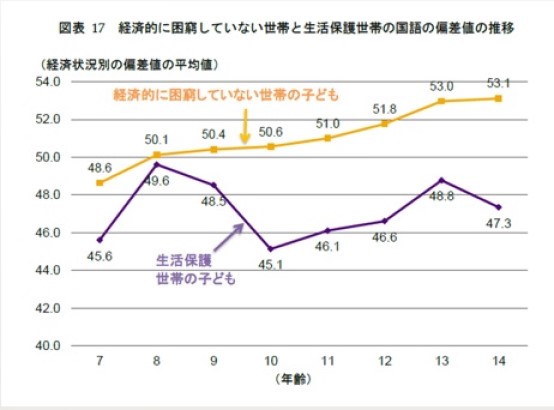

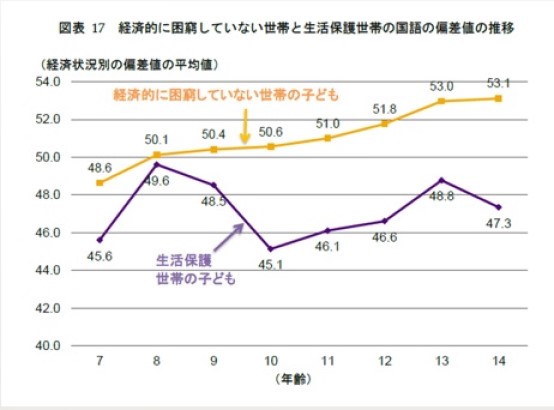

下のグラフは、年齢別に見た時の、生活保護世帯とそれ以外の世帯の子どもの学力差である。このグラフから、差が明白に広がるのは小学生であり、その後はその差が一定になってしまうことがわかる。そのため、差が広がる小学生時点で何らかの対策を講じるべきであると考えた。よって、本ページでは小学生における教育政策に焦点を当てたいと思う。

(日本財団 『家庭の経済格差と子どもの認知能力・非認知能力格差の関係分析-2.5万人のビッグデータから見えてきたもの-』より引用)

第2章 国の政策

2000年代、子供の貧困問題に注目が集まりようになり、2013年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定された。その後、2014年に「子どもの貧困対策に関する大綱」が閣議決定された。子どもの貧困対策に関する大綱では「国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。」と定められ、様々な子どもの貧困に対する施策が足られるようになった。

子供の貧困対策に対する大綱によって定められた施策は、子供の未来応援国民運動(子供の貧困に関する情報提供)等の国が直接行うものもあるが、直接的に子供に関わる施策はそれぞれの地方自治体を通したものが多い。以下が、子どもの貧困対策のうち、教育に関する主な施策である。

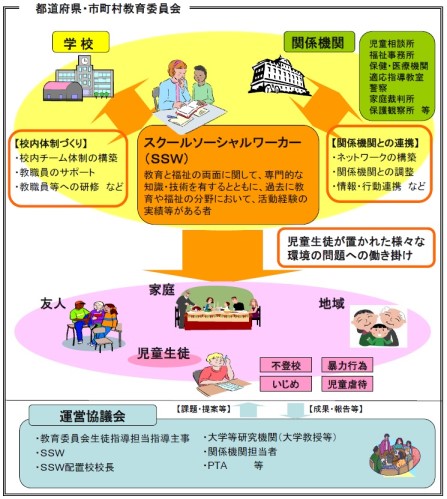

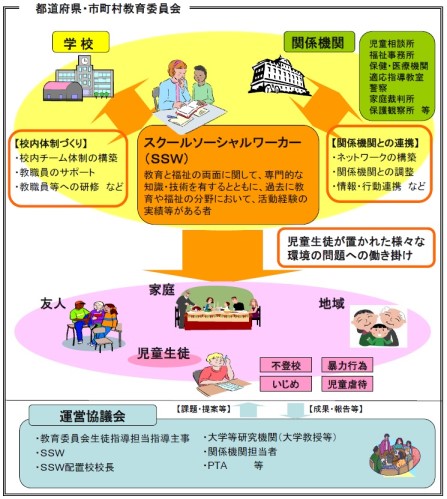

スクールソーシャルワーカー

子どもの家庭環境による問題に対処するため、外部機関や教員と連携し、働きかけをする福祉の専門家。学校をプラットフォームとして、子供やその家庭が抱える課題への対応を図るため、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの配置が推進されている。問題を抱えている児童に対して、スクールソーシャルワーカーに相談が持ち掛けられ、担当教諭や外部機関と連携し、解決を図ることが多い。

主な役割:

- 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け

- 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整

- 学校内におけるチーム体制の構築、支援

- 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供

- 教職員等への研修活動 等

(文部科学省『スクールソーシャルワーカー活用事業』より引用)

家庭教育支援チーム

身近な地域で、子育てや家庭教育に関する相談ができたり、親子むけの取組や学習機会、地域の情報などを提供する。また、学校や地域、教育委員会などの行政機関や福祉関係機関と連携しながら子育てを支える。チーム員は各地域によって異なるが、子育て経験者や教員OB、PTA など地域の子育てサポーターリーダーをはじめ、民生委員、児童委員、保健師や臨床心理士など、様々な地域の人達や専門家が関わっている。

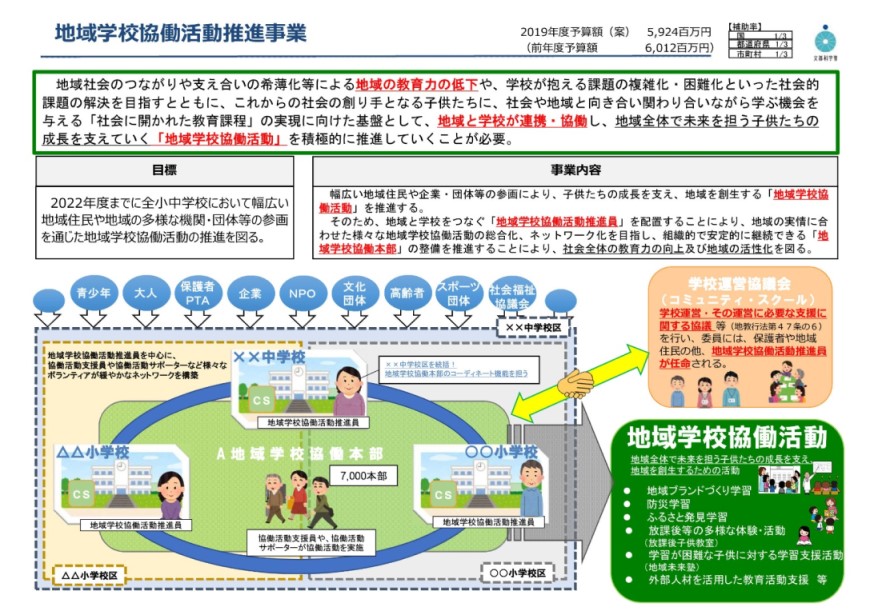

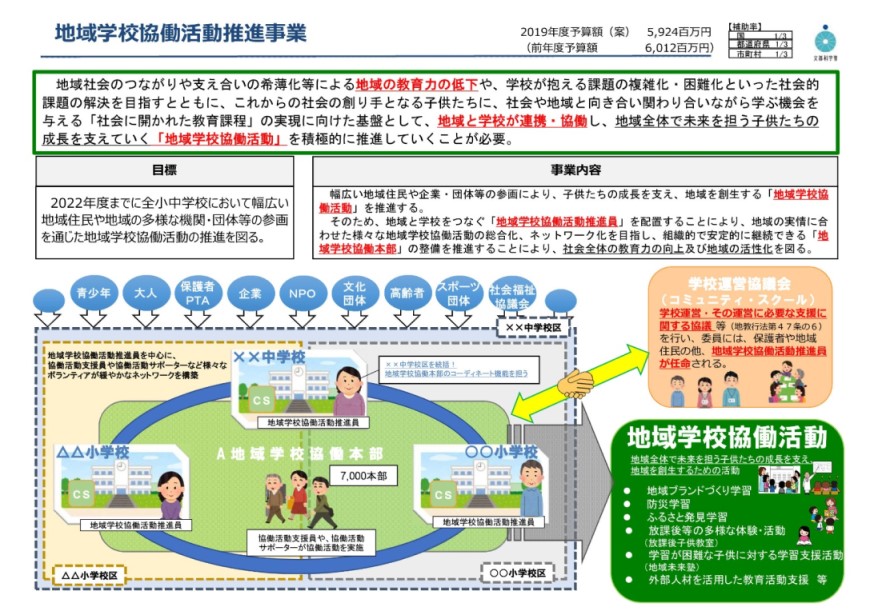

地域学校共同活動推進事業

地域学校協働活動とは、「幅広い地域住民等の参画を得て、市域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動」である。この活動は平成29年度、法律に位置付けられた。

地域の持つ教育資源に精通している地域学校協働活動推進員がコーディネーター役として学校と地域との調整をする。地域の人材を活用して文化教育や環境教育等、地域にあった活動がなされている。

(文部科学省『学校と地域で作る学びの未来 国の政策』より引用)

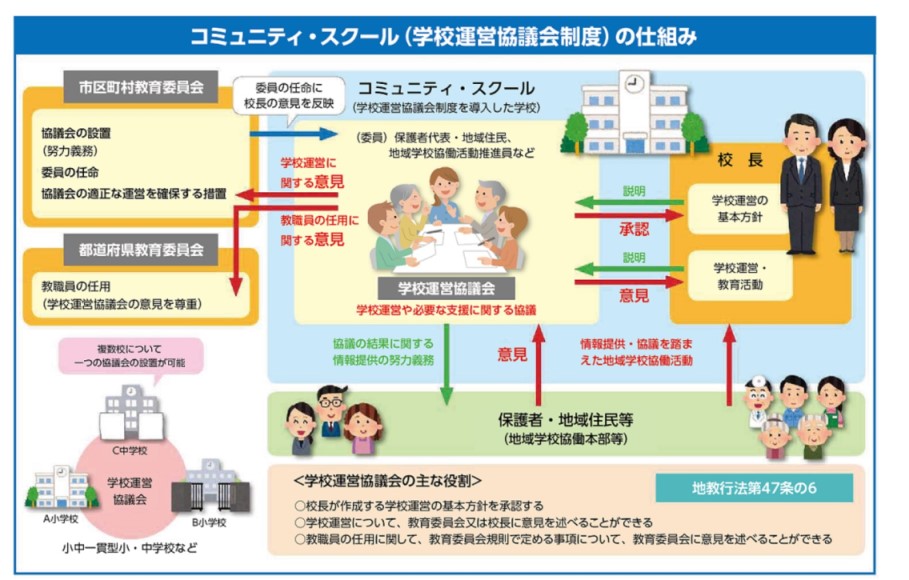

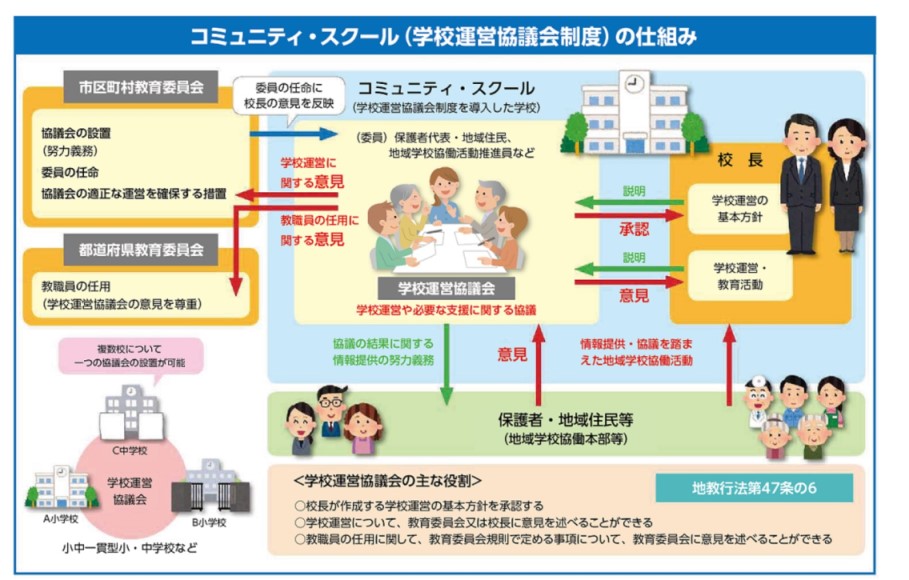

コミュニティスクール

保護者や地域住民の意見を学校運営に反映させ、共に協働しながら子供たちの成長を支えることを目指している。地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)の改正を踏まえた制度内容の周知や域内の各地域や学校をつなぐ推進協議会の開催、学校運営の充実に向けた管理職研修等により、持続可能な推進体制の構築を図る。

主な役割:

- 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する

- 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる

- 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる

(文部科学省『コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)』より引用)

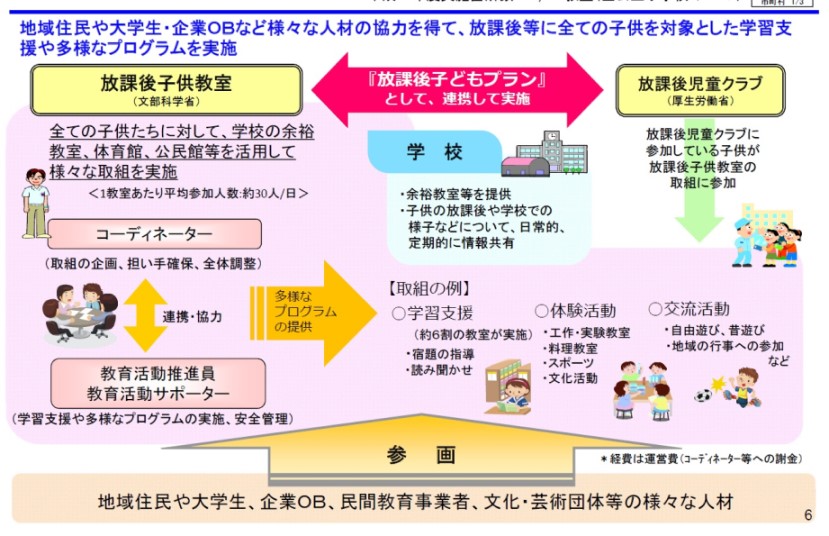

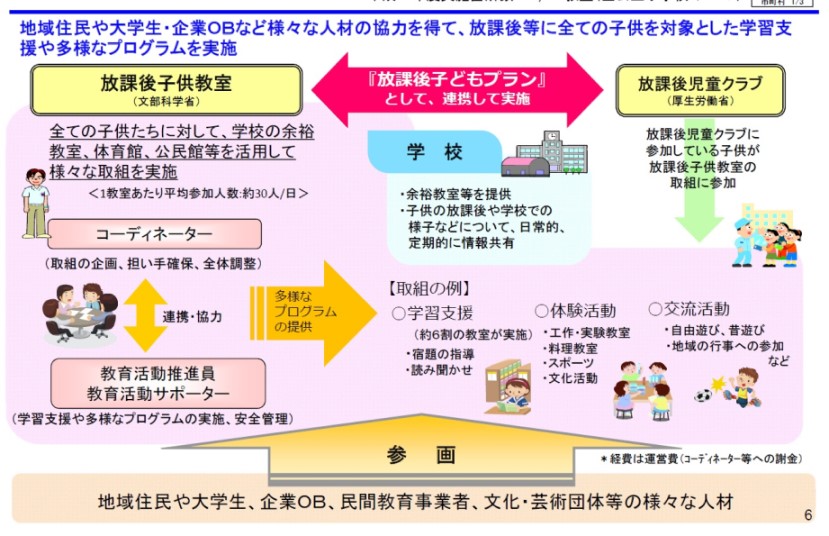

放課後子ども総合プラン

児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブ及び放課後子供教室等、放課後の適切な遊びや生活の場の提供、放課後の学習支援や体験機会の提供及び居場所づくりを実施する。また、放課後子供教室と放課後児童クラブを同じ校内で行うことで、放課後子供教室参加後に放課後児童クラブにも参加する等のことが出来るようにすることも推進している。

(文部科学省・厚生労働省『〜放課後子ども総合プランについて〜』より引用)

第3章 地方自治体における施策

この章では、ある地方の事例に焦点を当てていきたいと思う。上述したように、子供の貧困対策は、大枠は国が決め、予算を出したとしても、実際に動かしているのはそれぞれの自治体であることがほとんどだ。そのため、地方によってやり方は異なり、その効果にも差が出ている。それ故に、より効果があると考えられる地方の事例を研究することで、どのように教育支援を行うべきなのか、もしくは、国の政策はどこを改善すべきなのか、ということが見えてくるのではないか、と考えた。

焦点を当てる地方を選定するにあたり、私は、2つの地域を選びたいと思う。大都市と地方の小さな村である。これは、都市と地方とでは子どもたちを取り巻く環境が大きく異なっているためである。そのため、両者の事例について調べることでより広範囲で活用可能な政策案を出せるのではないか、と考えている。

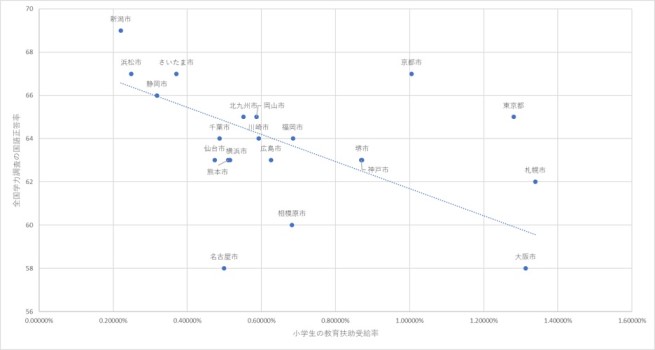

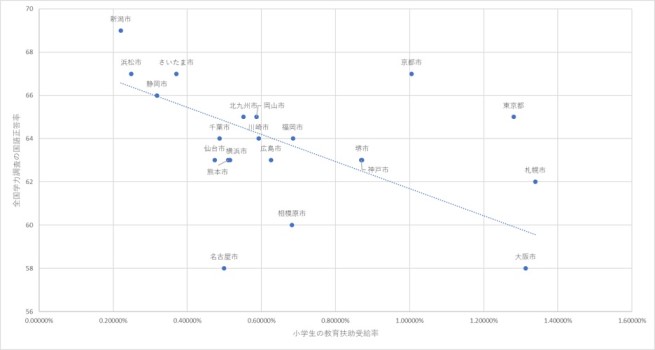

事例① 京都市

下記のグラフは政令指定都市と東京都の学力調査の結果と教育扶助(生活保護世帯に対する義務教育を受けるうえで必要な費用の支給)率について比較したものである。グラフでは、いくつかの都市を除いて、左上から右下にかけての線に沿っている。そしてその線から離れている京都市が教育扶助受給率に対して学力が高いことがわかる。

(e-stat『教育扶助受給人員、小―中学校・都道府県―指定都市―中核市別』国立教育政策研究所『全国学力・学習状況調査 調査結果資料 【都道府県別】』文部科学省『学校基本調査』より作成)

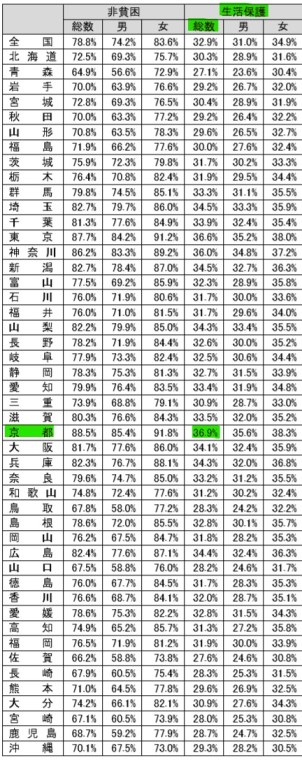

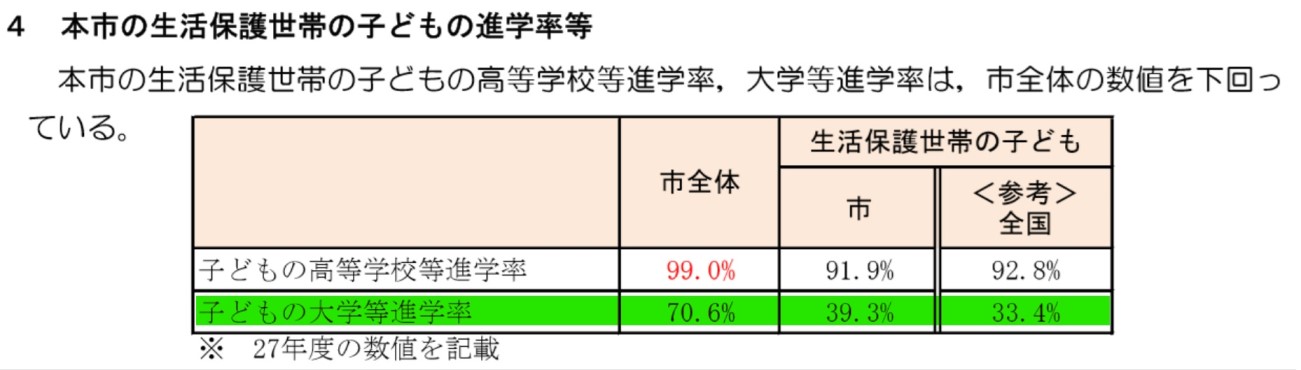

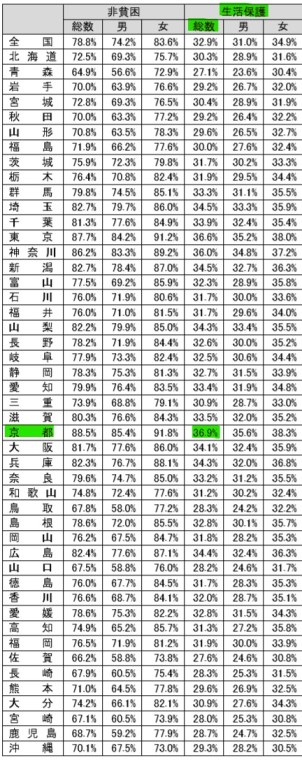

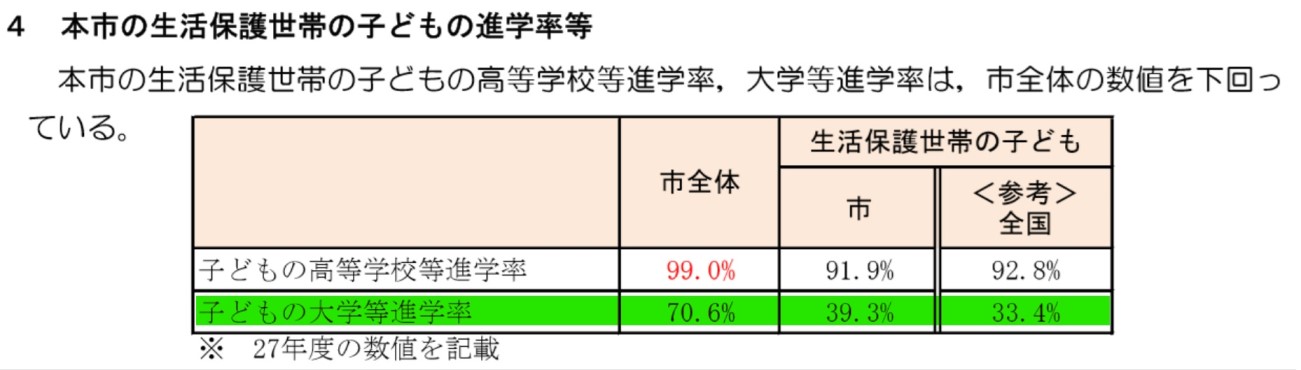

以下の表1は平成26年度における全国の都道府県別の生活保護世帯の大学進学率である。下記の表1より、京都府が最も生活保護世帯における大学進学率が高いことがわかる。また、表2は平成27年度における京都市の生活保護世帯の大学進学率を示している。39.3%と同年の全国の値(33.4%)を大幅に上回っている。

表1

(日本財団『子どもの貧困の社会的損失推計 ー都道府県別推計ー レポート 2016 年 3 月 11 日訂正版 』より引用)

表2

(京都市『京都市貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画 (骨 子)』より引用)

以上より、京都市における政策が大都市の貧困世帯の子どもに対しての学習支援として効果的であるのではないか、と考えられるため、京都市の教育政策についてみていきたいと思う。

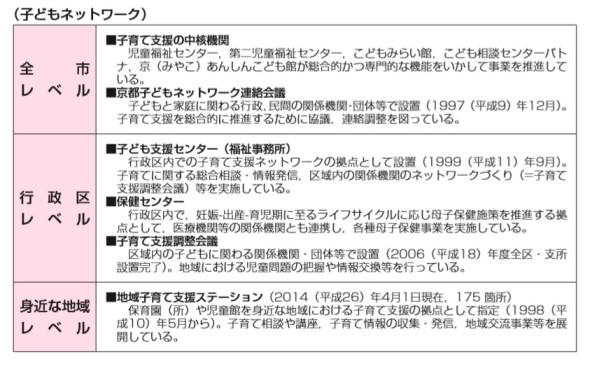

京都市における貧困家庭の子ども等対策

京都市では学童クラブや放課後学び教室(平成19年度)、土曜塾等の放課後や土日の子どもの居場所づくり等、地域団体等の自主的な子育て支援活動が展開されてきた。また、同市は「一人ひとりの子どもを徹底的に大切にする」という教育理念を掲げ、小中一貫教育を軸とした小中間連携など切れ目のない支援を推進している。もう一つの特徴として、京都市では学校関係者、児童館等の子育て支援施設の関係者、地域団体、NPO等が参画し、様々な情報を共有するとともに、子育てを支えあう活動の実践主体ともなる「子どもネットワーク」を構築している。このネットワークは全市レベル、行政区レベル、身近な地域レベルの山荘で構築されている。さらに、市民への情報発信も積極的に行っており、市民全体が子どもに対して高い意識を持てるようにしている。

放課後学び教室

放課後まなび教室は、大きく分けて、「学校生活や家庭学習をつなぎそれを補う場」、 「学校や家庭ではできないことが体験できる場」としての役割がある。学校の職員や保護者に対して、 放課後まなび教室の取組を情報を発信したり、逆に学校や家庭の様子を聞いて、放課後まなび教室の運営にいかしていくことを重視している。 例えば、「学校だより」などでの活動報告や、スタッフ会議の内容を学校と保護者に伝えていくことで、子どもの放課後の様子を把握してもらうといった取組事例などがある。

内容は、自主学習、交流・体験活動、季節の行事などだ。平成19年度に始まり、平成21年度には市内の全小学校で実施が開始された。

また、放課後学び教室と学童クラブが連携しているところもある。両事業の登録児童を対象とした行事の実施や、児童の所在確認についての連携など、地域のじょうきょうに応じた連携を進めるとともに、平成24年度から、小学校と同一敷地内に設置した児童館において、放課後学び教室終了後に直接児童館を利用できるようにする取り組みを実施するなど、両事業の一層の連携を図っている。

みやこ子ども土曜塾

土曜、日曜、夏休み等の学校休業日において、保護者や地域の諸団体が協力し、地域の特色を生かした社会体験や生活体験など、児童生徒及び地域との交流が促進される様々な取組を行っている。

活動を情報誌「Go Go土曜塾」に掲載し、私立、国立を含む市内の幼稚園、保育所、学校を通じて、子どもたちや保護者の皆様に配布している。あわせて、市役所、区役所・支所、図書館等の窓口でも配布している。

(京都市情報館『広報紙「京都はぐくみ通信/GoGo土曜塾」(1・2月号)』より引用)

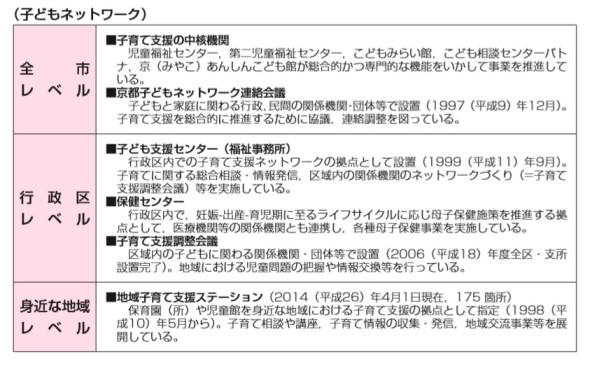

子どもネットワーク

市民や地域、行政が一体となって子育てを支える「子どもネットワーク」を構築している。このネットワークは身近な地域、行政区、全市レベルの三層からなっている。地域レベルでは1998(平成10)年5月から保育所や児童 館を地域子育て支援ステーションとして指定し、身近な地域で子育て相談や講座や交流事業等を行っている。行政区レベルでは,1999(平成11)年9月に各区・支所で子ども支援センターを設置し子育ての総合相談・情報発信、区内関係機関のネットワーク化を通じた子育て支援サービスを充実させている。全市レベルでは,児童福祉 センター、こどもみらい館、こども相談センターパトナがネットワークの中核施設としての事業を進めるとともに、1997(平成 9)年12月に子どもと家庭に関わる行政、民間の関係機関・団体等で設置した「京都子どもネットワーク連絡会議」で,子育て支援を総合的に推進するための連絡調整を行っている。

(京都市情報館『京都市未来こどもプラン』より引用)

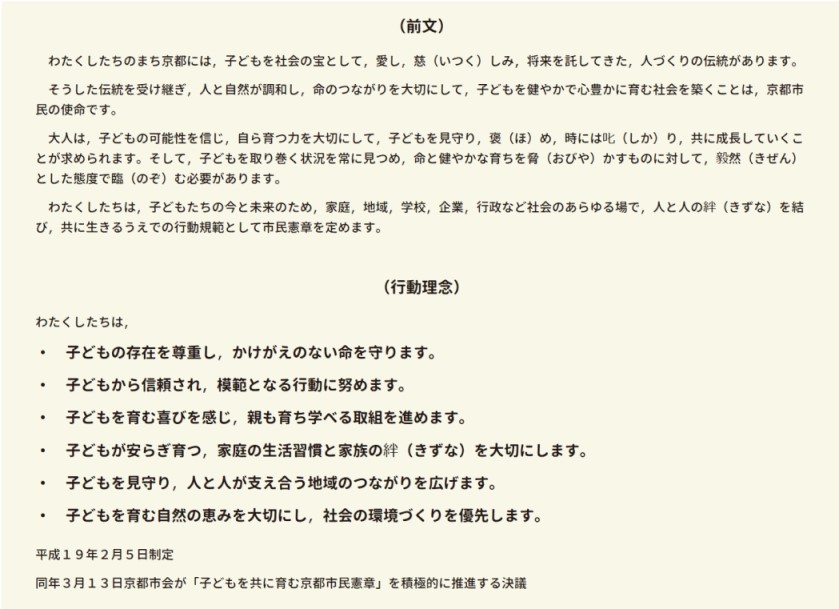

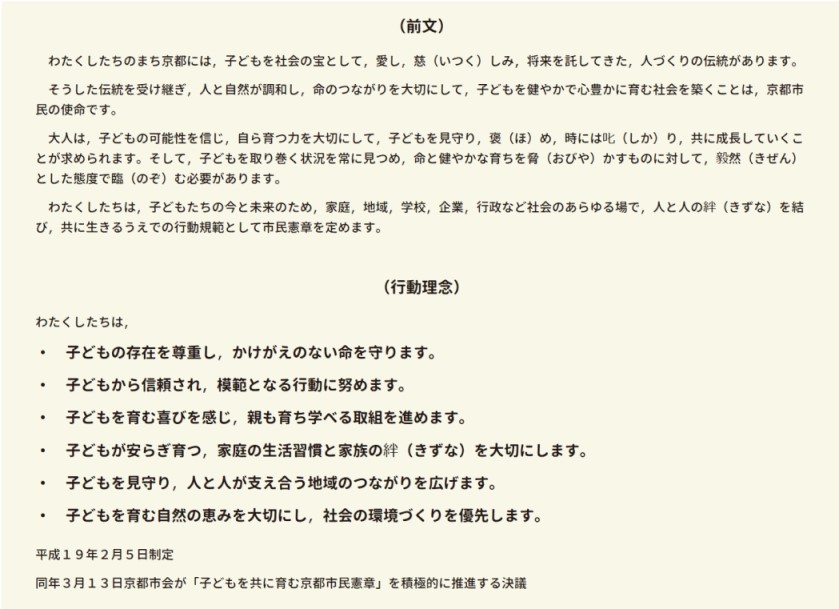

子どもを共に育む京都市民憲章

京都市の子どもに対する政策として特徴的なのが「子どもを共に育む京都市民憲章(以下、京都はぐくみ憲章)」である。京都市は明治維新により衰退の危機に面した際、「まちづくりは人づくりから」との理念から、聴衆が私財を投じて、日本初の「番組小学校(学区制小学校)」を創設した。このことからもわかるように、京都市には昔から地域で子どもを支える、という文化があった。しかし、現代社会になり、家族間や地域での人と人との売れあいや繋がりが失われつつある、という危機感を持つ市民が増えていった。そして平成10年に発足した13の行政区・地域において104団体からなる人づくり21世紀委員会と京都子どもネットワークが中心になり、平成19年(2007年)京都はぐくみ憲章が制定された。

京都はぐくみ憲章は、「子どもたちの今と未来のために、大人として何が出来ますか?」を合言葉に以下の前文と行動理念で構成されている。また、憲章制定後、平成23年度に「子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例」を施行し、同年6月には「子どもを共に育む京都市民憲章協議会」が設立された。

(京都はぐくみ憲章『子どもを共に育む京都市民憲章について』より引用)

おやじの会

“「わが子の父親」から「地域のおやじ」へ”を合言葉に、子ども達を取り巻く課題についてPTA等と連携し、シンポジウムを開くなどしている父親の会。下記を会の理念としている。

- 「地域のおやじ」は、わが子の父親として頼りがいのあるところを大いに示し、わが子のみならず、地域のおやじとして熱い心で地域の子どもたちを守り育てます。

- 「地域のおやじ」は、時には厳しく、時にはやさしく、常に前向きに、子どもたちの健やかな成長を目指し行動します。

- 地域のおやじ」は、父親同士の活動と交流の輪を地域に広げ、喜びとともに安心して子育てのできる人の絆を、地域社会のすみずみまで広げます。

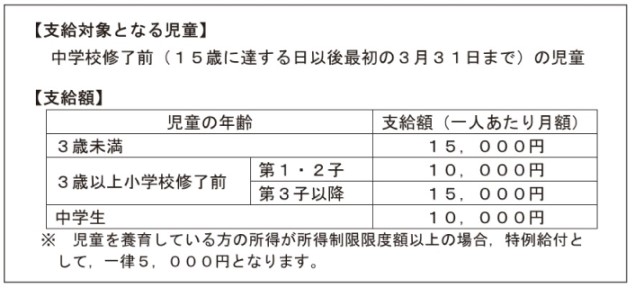

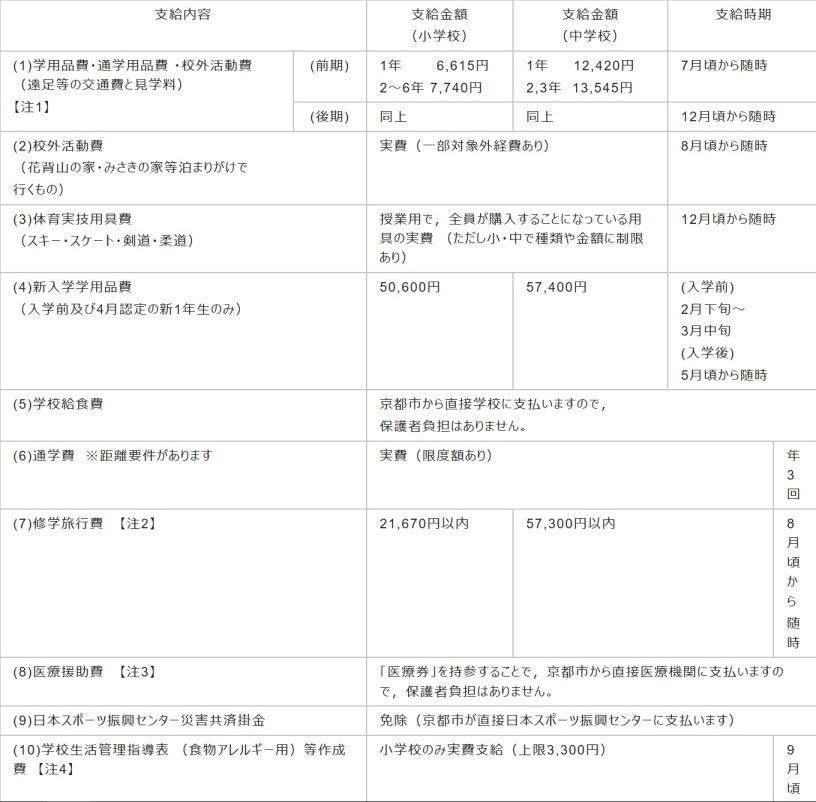

経済的支援

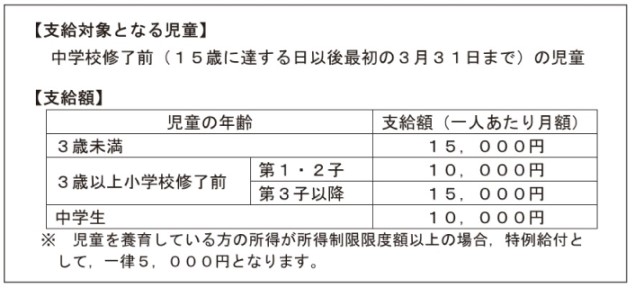

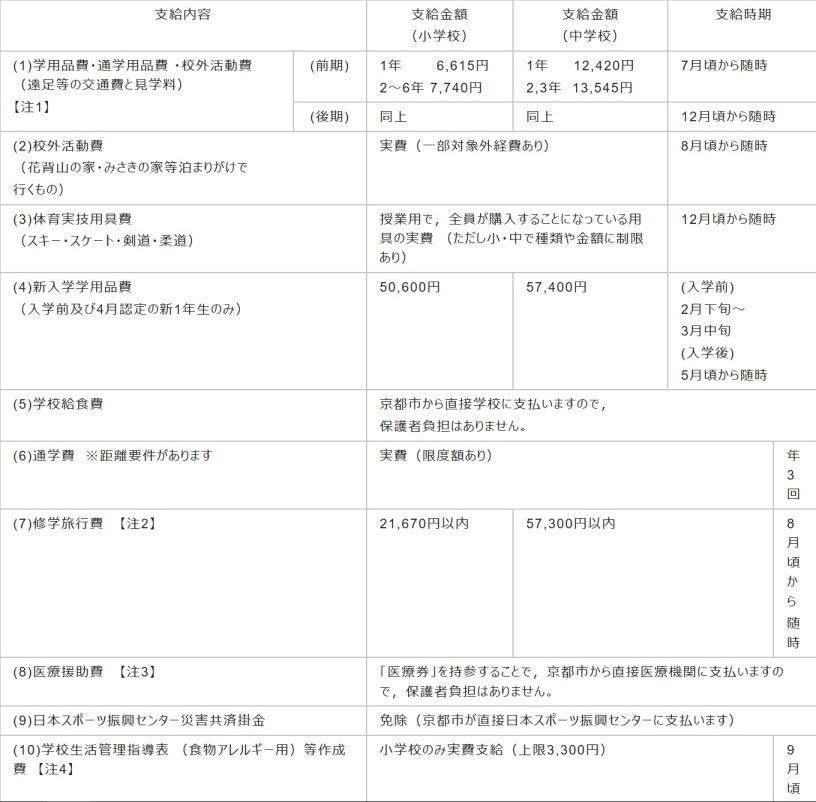

京都市における教育においての経済的支援としては以下のものが挙げられている。

(京都市『児童手当』より引用)

(京都市教育委員会『京都市立小学校・中学校・小中学校の就学援助制度について』より引用)

事例② 秋田県東成瀬村

学力調査において好成績を残している秋田県の中でも特に学力が高いと言われる村。秋田市から約100キロ離れた人口約2500人の小さな村で過疎化が進んでいる。児童数は小学生が137人、中学生が76人である(2012年度)。また、教員数は小中学校合わせて30人程度。学習塾などは存在せず、学校や家庭の教育のみで高い学力を保っている。

東成瀬中学校はもともと、村の人口減少のために、村の中にあった5つ(本校1 分校4)の中学校が統合され作られたものである。しかし、分校では小学校に中学を併設していた関係で小学校の授業時間枠で授業が行われるなどしていたため、明らかに規定された時間よりも受けた授業時間が短かかったのだ。そのため、東成瀬中学校の生徒は他校に比べ授業時間が圧倒的に短く、勉強不足、学力不足が外から指摘されてしまっていた。そして現在のような教育体制へとスタートを切ったのは鶴飼孝教育長が東成瀬村教育長についた2006年からだろう。鶴飼教育長は「子供達に異質なものを受け入れる力をつけさせること」をモットーに教育行政を推進してきた。村に生きる子供達は1学年に1クラスしかないような小さなコミュニティの中で育つ。このような特殊な教育環境は子供達の教育的欠陥であり、視点を変えれば最大のメリットにもなりうると考えたのだ。少人数だからこそできる小中連携教育を進めた。また、小中の九年間はとにかく異なる価値観に触れさせようと児童と地域の大人や先生を混えた300人ほどのグループで一緒に様々な活動をする。さらに子ども一人一人の学習状況を九年間にわたって追跡し、つまずきがあれば小中の教師で情報を共有し、フォローをする。このように東成瀬村では少人数という欠陥にもなりうる環境の特徴を活かした教育方法がなされてきた。

東成瀬村の教育の特徴

一貫した教育

東成瀬村では「小中連携」に力を入れている。これは子どもの数が少なく、同じ顔触れで育つため、同級生との交流だけでは異なる価値観に触れぬまま、社会に子どもたちが出ることになってしまうからだ。このことを防ぐために、小・中の9年間、学年を超えたグループで一緒に様々な活動をすることで異なる価値観に触れさせようとしている。連携を進めるために中核に実行委員会と知徳体に対応する三部会を置いている。知育部会では、大学教授を招くなどして授業研究会を開き、授業改善に努めている。また、指導案を小中一緒になって検討を重ね、作成している。徳育部会ではボランティアを行うなどして子ども達に心の教育を行なっている。体育部会では小中の生徒が一緒になって体育の授業を行う機会を設ける、などしている。

また、子ども一人ひとりの学力状況を9年間にわたって追跡し、つまずきがあれば、小・中双方の教職員が情報を共有し、解決を図る。さらに、東成瀬村では児童館の管理もすべて教育委員会の所轄であるため、幼児のころから中3まで教育委員会が一貫した教育制度、教育方針で子どもを育てられる。

読書

東成瀬村では子ども一人に対して組まれている図書館予算は6000円であり、全国平均の1395円(2015年度学校図書館調査)に比べてはるかに高い。朝に10分間の読書の時間があり、月に一度ほど15分程度の読み聞かせのプログラムもある。

地域と繋がる教育

学校だけでなく、地域全体で子どもを育てるという意識を持ち、学校と地域が協力して教育を行うという体制が整っている。村独自の文化を教えるふるさと教育や、保護者に限らず地域の住民が授業見学をできるみんなの登校日などがある。また、地域に生きる人だけでなく、村から離れていった人も講師に呼び、子供達自身に自分たちの将来について考えさせる機会を与えている。

第4章 国と二つの地域の施策から

この章では、国と京都市、東成瀬村の施策を比較検討したいと思う。以下に簡単にそれぞれの施策をまとめる。

国

- スクールソーシャルワーカー

- 家庭教育支援チーム

- 地域学校協働活動

- 放課後子供総合プラン

- コミュニティスクール

- 各種経済的援助

京都市

- 放課後学び教室

- みやこ子ども土曜塾

- 京都子どもネットワーク

- 子どもを共に育む京都市民憲章

- おやじの会

- 各種経済的援助

秋田県東成瀬村

一貫した教育

読書

地域とつながる教育

京都市の教育政策の特徴として、地域との連携、ネットワーク、市民への発信が挙げられるだろう。子どもネットワークとして支援機関を体系化することで、支援機関同士の連携がとりやすくなり、総合的な支援がしやすくなっている。支援機関同士の連携が取れていることは情報の行き来もしやすくなるため、それぞれのケースについてしっかりと把握し、適した支援を提供できる。また、市民への発信としては「GOGO土曜塾」等、様々な活動について地域住民に積極的に発信している。また、京都市民憲章やおやじ会からも分かるように、市民自身が教育・子育てに対して様々な活動を展開し、イベントなどを開き、他の市民も巻き込んでいこう、という姿勢がうかがえる。京都市の市民が歴史的に見て、教育に対しての意識がもともと高かったのもあるかもしれないが、発信等の活動によって、より多くの地域住民が教育や子育てに対して関心を持ったのではないだろうか。これは地域と学校の連携であるコミュニティスクール等を上手く運営していくうえで非常に重要な条件になっていくように思う。

東成瀬村の特徴としては一貫した教育と地域との繋がり、そしてきめ細やかな教育が挙げられるだろう。人数が少ないからこそ、一人ひとりに目が行き、子供の情報も小中で共有しやすい。その結果、子どもに何か課題があれば、見逃すことなく支援に繋げていける。また、以前から地域との繋がりを重要視しており、多くの地域住民が教育、子育てに対して協力的である。地域と連携した学校として非常に成功している例であるといえるだろう。

京都市においても東成瀬村においても地域と学校の連携を重視していることがわかる。また、政府もコミュニティスクールや地域学校協働活動、放課後子供プランなど地域と連携して行う施策を推進しており、全国の自治体に普及し始めている。そのため、全国的に見て特徴的な施策であるとはいいがたい。では、どのような点が他の地域との差をつけているのだろうか。これは上述したように、京都市であれば、ネットワークと発信、東成瀬村であれば一貫した教育と地域住民の協力的な空気だろう。京都市の地域住民への発信と東成瀬村の地域住民の協力的な空気は、結果が地域住民の教育・子育てへの協力である、という点で同じカテゴリーに入るだろう。そして京都市のネットワークと東成瀬村の少人数教育は、情報のスムーズな共有によって適した支援を提供する、という点で共通であるように思う。また、東成瀬村の少人数教育は子どもの躓きや問題を見逃さない、という点で非常に重要である。これらの特徴を踏まえ、2つの政策案を考えていきたいと思う。一つ目は地域住民への働きかけである。京都市、東成瀬市ともに地域住民の居郁への意識が高いことが特徴としてある。そのため、地域と学校の連携に力を入れたときにその効力を最大限に発揮できているのではないだろうか。もちろん両方の地域とも、もともと他の地域に比べ市民の地域全体で子どもを育てるという空気があったのかもしれないが、京都市の住民への働きかけなどを参考にしながら、どう住民の意識を高められるか、ということを考えたいと思う。二つ目は、支援が必要な子どもに確実に適切な支援を与える政策である。

第5章 政策案①(地域住民への働きかけ)

現在、政府が放課後子供教室など地域の住民が活躍する教育の場の普及を進めている。その結果、多くの場所で地域の住民が教育に携わりたいと思い、それぞれが調べれば、携われるような環境が出来ている。しかし、多くの施策で地域住民の能動的な協力が不可欠になっているため、市民が積極的に協力するような方法を考える必要がある。その際に、京都市のように積極的に活動内容を発信し、市民の理解を得る、そして市民が協力したくなる市民にとってのメリットがある、ということが必要になってくるのではないか。京都市では様々な場所にパンフレットを置くなどして、活動の発信を行ってきた。また、HPにおいても非常にわかりやすくそれぞれの活動についてみることが出来る。また、企業にパンフレットを置くことで、子育てへの関わりが薄くなりがちな男性や定年後に協力してくれる可能性がある住民への働きかけが出来ると考えている。

そして、市民にとってのメリットとしては、自治体が協力して、協力してくれる住民たちの組織を作り、イベント等を開くのはどうだろうか。平日に行われる活動などもあることを考慮すると、仕事を引退した方に協力を仰ぐのが良いと考える。その場合、その方々は何のコミュニティにも参加していないことも多い。そこで、市が率先して支援員たちのコミュニティを作り、お互いの交流が盛んになるような方策を練ることで、より多くの方が参加してくれるのではないだろうか。また、支援の継続率も長くなると考えられる。また、支援員の人たちの中でより積極的に協力してくれる人が出ることで、京都市のおやじの会のように、コミュニティが情報を発信していってくれるのではないだろうか。

以上より、私は地域住民への働きかけとして①市が支援員たちのコミュニティを作り、交流を図る②HPや紙媒体での発信を積極的に行い、市役所や児童館だけでなく、企業など住民の日常生活でかかわる場所でも情報が目に付くようにする。という2つの政策を提案したい。

第6章 政策案②(子どもに支援を届ける)

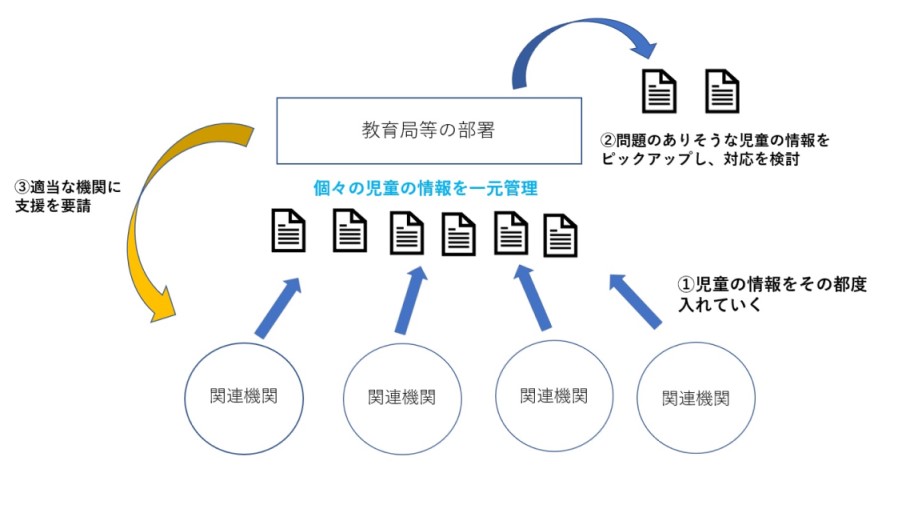

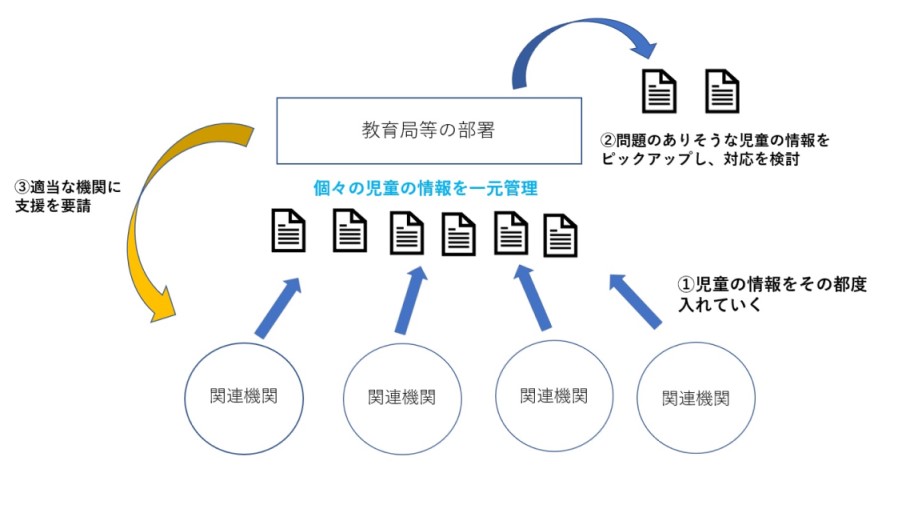

様々な学習援助や就学援助が各地で存在する。しかし、世帯収入の低い家庭はそもそも教育への意識が低く、子ども自身も学習意欲が低いことが多々ある。その場合、制度が存在していてもそれを認知していなかったり、認知していても活用しない可能性が高くなる。そうなると、いくら制度を整備しても本当に必要な子どもたちに支援が行き届かなくなってしまう。それを防ぐために、学校等の何らかの機関が子どもの状況を把握し、適切な支援に繋げていく必要がある。そのためには、京都市と東成瀬村の事例から考えると、2つのことが重要だろう。一つは子ども一人一人の状況把握だ。そして二つ目は関係機関の連携とスムーズな情報共有である。

一人一人の状況把握に関しては、学校の成績の推移だけではなく、家庭環境や放課後子供教室等の活動記録、受けた支援の履歴をも含めた情報であることで、より適切な支援を選定できるのではないか。また、情報を一元管理することで情報のもれを防ぎ、成績等の数値などを用いることで問題のある児童を客観的に見つけ出すことが出来るのではないだろうか。さらに、支援の効果なども図ることができ、新たな施策を立てるときに役立つだろう。

そして、二つ目の関係機関との連携に関しては、連携の目的が情報共有とスムーズな支援の選定であると考えると、それぞれがお互いに連携するのではなく、まとめる機関を一つ作るのが良いだろう。これはすでにある各自治体の教育関連の部署が担うのが良いのではないだろうか。

以上の点を踏まえて、以下のような制度をつくることを提案する。

第7章 まとめ

地域住民への働きかけ

①市が率先して支援員のコミュニティづくりをする

②企業などの住民が日常的にかかわる場所を含めて様々な場で情報発信をする

子どもに支援を届ける

その地域の関連機関と連携し、児童の情報を継続的に一元管理し、支援の必要な子どもにもれなく適切な支援を届ける

以上が私の政策案である。

子どもの貧困、そして教育格差に注目されるようになってから10年以上がたち、様々な対策がとられてきた。しかしそれでも教育格差はいまだに深刻な問題であり、政府の取っている対策が十分に効果を発揮できていない部分がある。今回、私が提案した政策は、新たな対策、というよりはこれまで政府が推進してきた対策をより効果的にするもの、と考えている。

全国的に利用できる政策を提言したが、やはり地域によって事情は様々である。例えば、事例で用いた秋田県であれば、学力的には高くても、地理的な問題からか、大学進学率は低い。このように、地域によって異なる問題をそれぞれ抱えている。それらの問題も各自治体が地道に解決策を考えていく必要があるだろう。教育格差は背景が複雑に絡まりあっており、対策の効果も長期的に見なければわからない。そして子どもを取り巻く環境も時代と共に変化していく。常にどのような施策をとるべきなのか、ということを追求していかなくてはいけない、ということを研究を通して感じた。

参考文献

- 文部科学省「文部科学白書」https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/1295628_004.pdf#search=%27%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81+%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%99%BD%E6%9B%B82009+%E7%AC%AC1%E9%83%A8%27(最終アクセス日 2020/1/29)

- 厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2018/index.html(最終アクセス日 2020/1/29)

- 松岡良二(2019)『教育格差』ちくま新書

- 日本財団「家庭の経済格差と子どもの認知能力・非認知能力格差の関係分析-2.5万人のビッグデータから見えてきたもの-」https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/01/wha_pro_end_07.pdf#search=%27%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B2%A1%E5%9B%A3+%E3%80%8E%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%AE%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E3%81%A8%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%83%BB%E9%9D%9E%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%88%86%E6%9E%902.5%E4%B8%87%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%8F%27(最終アクセス日 2020/1/29)

- 文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/046/shiryo/attach/__icsFiles/afieldfile/2016/08/24/1376332_001.pdf(最終アクセス日 2020/1/29)

- 文部科学省「学校と地域で作る学びの未来 国の政策」https://manabi-mirai.mext.go.jp/torikumi/yosan/chiiki-gakko/gaiyo.html(最終アクセス日 2020/1/29)

- 文部科学省「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm (最終アクセス日 2020/1/29)

- 文部科学省・厚生労働省「〜放課後子ども総合プランについて‾」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000054557.pdf#search=%27%E6%94%BE%E8%AA%B2%E5%BE%8C%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%27(最終アクセス日 2020/1/29)

- e-stat「教育扶助受給人員、小―中学校・都道府県―指定都市―中核市別」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001125455&cycle=7&tclass1=000001125457&result_page=1(最終アクセス日 2020/1/29)

- 国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査 調査結果資料 【都道府県別】」(最終アクセス日 2020/1/29)

- 「全国学力・学習状況調査 調査結果資料 【都道府県別】」https://www.nier.go.jp/19chousakekkahoukoku/factsheet/19prefecture-City/(最終アクセス日 2020/1/29)

- 文部科学省「学校基本調査」http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/1268046.htm(最終アクセス日 2020/1/29)

- 日本財団「子どもの貧困の社会的損失推計 ー都道府県別推計ー レポート 2016 年 3 月 11 日訂正版」https://www.nippon-foundation.or.jp/app/uploads/2019/01/wha_pro_end_04.pdf(最終アクセス日 2020/1/29)

- 京都市「京都市貧困家庭の子ども・青少年対策に関する実施計画 (骨 子)」https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000217/217994/siryou3.pdf(最終アクセス日 2020/1/29)

- 京都市情報館「広報紙「京都はぐくみ通信/GoGo土曜塾」(1・2月号)」https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000000898.html(最終アクセス日 2020/1/29)

- 京都市情報館「京都市未来こどもプラン」https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000077495.html(最終アクセス日 2020/1/29)

- 京都はぐくみ憲章「子どもを共に育む京都市民憲章について」http://hagukumi2525.kyoto.jp/detail.html(最終アクセス日 2020/1/29)

- 京都市「児童手当」https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000182/182951/pamphlet.pdf(最終アクセス日 2020/1/29)

- 京都市教育委員会「京都市立小学校・中学校・小中学校の就学援助制度について」(最終アクセス日 2020/1/29)

- 「京都市立小学校・中学校・小中学校の就学援助制度について」https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000250632.html(最終アクセス日 2020/1/29)

- 菅野雄介「学力アップ、秋田に学べ 全国調査で上位 学校現場の視察、村に年500人」『朝日新聞』2017年1月27日朝刊

- 内閣府 「子供の貧困に関する指標の推移」https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/yuushikisya/k_4/pdf/s1.pdf(最終アクセス日 2019/1/31)

- 学力向上と組織マネジメント「秋田県東成瀬村の取り組み」http://www1.iwate-ed.jp/kenkyu/happyoukai/h23/houkoku01/z_01.pdf(最終アクセス日 2018/3/15)

Last Update:2020/03/17

© 2018 Minori Yoshimi. All rights reserved.