東京都の小池都知事は都知事になった当初、政策として「花粉症ゼロ」を掲げていた。この問題は、生まれてから東京都に住んでおり、花粉症患者である私にとって身近なものである。そこで、花粉症問題や対策について調べていくと、花粉症被害の拡大の大きな原因の一つは、木材の利用が進んでいないからだということがわかった。詳しいことは後々述べるが、木材が利用されず、放置された樹齢の高い木が増えることで、花粉の飛散量が増加するのである。

また、この問題について掘り下げていくと、森林が放置されることによる悪影響や、放置されるに至ってしまった原因、同様の問題が日本全体で起きていることなど、様々なことが見えてきた。こうした現状を知る中で、木材を利用し、適切に森林を管理していく方法について研究していくことは非常に重要なことだと考えた。

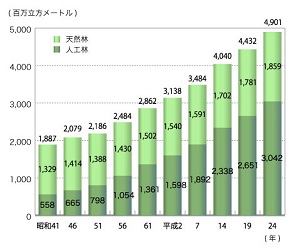

日本は、世界有数の森林大国であり、その面積は国土のおよそ2/3にあたる。首都である東京都の場合も、その面積の約4割が森林である。さらに、森林蓄積(森林の体積)は図1のように、長期的に見て大きく増えている。

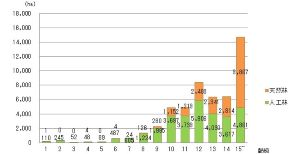

これは、戦後、東京都を含めた日本各地に植えられた人工林の成長によるものである。このことは、図2の多摩地域における民有林の樹齢構成(平成31年)を見るとよくわかる。51年生以上である11齢級の木が7割を占めているのである。

人工林の多くを占めるスギは植林から45~55年ほどで十分な大きさに育つと言われているので、多くの木が伐採可能であることがわかる。しかし、現状では、十分な伐採が行われているとは言い難く、今後も樹齢の高い木が増えていくと思われる。

このような現状を招いた原因は、木材需要の低下によるものである。住宅への木材利用の減少などにより、需給バランスが崩れ、木材価格が低下し、採算がとれなくなったということだ。

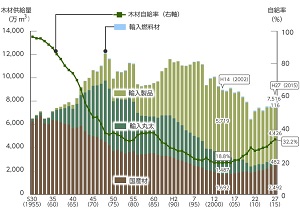

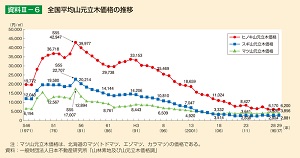

図3は木材自給率、図4は山元立木価格(丸太の販売価格から伐採・運搬費などを引いたもの)の推移を示したものである。荻(2009)は、木材価格と自給率の変化を大きく3つの時期に分けて分析している。まずは、1960年台ごろまでの時期である。当時は戦後の復興需要により、木材は売り手市場であり、品質にかかわらず、価格は大きくつりあがっていた。次は、1970年から1990年ごろである。このころになると、輸入解禁による需給の安定により、等級の低い木材の価格は下がった。一方、目に見えるところに等級の高いヒノキを使う住宅が多かったため、ヒノキの価格は高かった。最後は、1990年台以降である。この時代には、洋室の増加や扱いやすい欧州製集成材の台頭、不況による住宅価格の低下などによって、ヒノキ価格も下落する。それ以降は、全国ほとんどどこでも木材価格の下落が上昇に転ずることはなく、現在にいたっている。自給率に関しては、近年、国の政策や新興国の木材需要と関連した輸入材価格の高騰などにより、増加している。しかし、需要が増えているのは集成材やチップ向けの、等級の低い木材のため、価格は低いままである。このような中で、林業従事者の減少や高齢化といった問題が起きており、手の行き届かない森林の増加にもつながっている。

木材が利用されず、森林が放置されることによる悪影響は様々なものがある。一つは、下層植生の減少による土壌流出だ。森林は本来、適切な間伐などの手入れを行うことによって、土壌流出の防止などの機能を十分に発揮することができる。しかし、こういった手入れが行われないと、図5のように、地面に低い部分まで日光が行き届かなくなり、下層植生が減少してしまう。すると、土壌流出が起こりやすくなり、大雨の際に被害が大きくなるなどの問題が発生する。

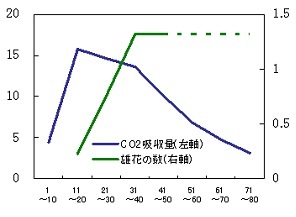

また、樹齢の高齢化によって、CO2吸収量が減少するとも言われている。図6からスギのCO2吸収量を見てみると、40年生を超えた辺りから、大きく減少することがわかる。CO2の吸収は、森林が持つ役割として非常に大きなものであるが、木材の利用が進まないと、この役割を果たすことができないということである。ただし、熊崎ら(2019) は、高齢の樹木が光合成を止め、CO2を吸収しなくなるという説には十分な根拠がないとしている。

さらに図6において、雄花の数を見てみると、これも高齢になるにつれて増えることがわかる。雄花の数は花粉の飛散量に関係するため、高齢の木が増えると、花粉症の被害が大きくなるといえる。近年では、花粉の発生量が少ない品種のスギも開発されているが、これも、現在生えているスギを切り、利用しないことには植えることができない。

以上のように、森林が適切に維持管理されていないことによる被害は様々な領域に及ぶが、木材価格が低迷する中で、放置された森林が増加しているのが現状である。このような問題に対して、東京都や各市区町村は、公共建築物への多摩産材(多摩地域で取れた木材)の利用、多摩産材を利用した住宅への補助金、木質バイオマス利用などの取り組みを行っているが、いまだに十分な結果が得られているとは言い難い。

林野庁は、平成28年制定の「森林・林業基本計画」において、木材自給率を2025年までに50%以上にするという目標を定めている。この目標を達成する上で重点を置いているのが、需要の創出と集約化である。

需要の創出においては、CLT等の普及、非住宅分野での木材利用、木質バイオマスの利用、東京オリンピックを契機とした国産材の利用促進などが挙げられている。特に、CLTや木質バイオマスは比較的新しい技術であり、「持続可能な開発」が叫ばれる中で、これからの普及が期待される。

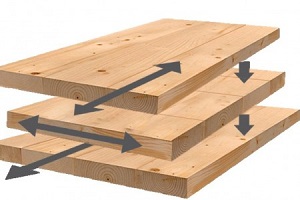

CLTとは、Cross Laminated Timberの略であり、図7のように、繊維方向が垂直になるように複数の板を貼り合わせて作られる木材である。現在ではヨーロッパを中心に利用が進んでおり、非常に強度が高いため、地震国のイタリアでも7階建て程度の建築物を建てることができている。

木質バイオマスは、間伐材や木材加工により発生した木くずを図8のような木質ペレットやチップなどの形に加工し、それらを燃やすことによってエネルギーとして利用する。木を燃やす際にCO2を発生させるものの、木は成長過程でCO2を吸収し、また持続可能な資源であることから注目されている。近年では、バイオマス由来の繊維なども開発されており、これからの利用が期待されている。

集約化に関しては、林業の大規模化や、ICTの活用による効率化、需給の調整、またそれらを利用した林業を経営できる人材の育成が必要とされている。熊崎ら(2019)は、林業先進国であるオーストリアやドイツと比べて、日本はこれらの部分で大きく遅れているとしている。

林業の大規模化を促進するための法律として、「森林経営管理法」が平成31年4月1日より施行された。この法律は、森林所有者に対して、森林の伐採・造林などの管理を義務付けたものだ。これによって、森林所有者は管理する意欲の有無を示さねばならず、意欲がない場合は市町村に経営管理を委託する必要がある。これを受けた市町村は、森林を林業経営に適したものと不適なものに分け、適したものは意欲のある経営者に再委託し、不適なものは市町村が自ら管理する。

また、林野庁は、木材産業の拡大に加えて、森林の多面的機能を発揮させることも目標にしている。これは、安全な水源の維持、教育林やレクリエーション林、里山景観の保全など、その目的に応じた管理を行うというものである。もちろん、これらの木材伐採を積極的に行わない森林においても、伐採を含めた適切な管理が必要である。

林野庁の方針に基づいて、都も様々な政策を実施している。東京都内では、東京都都産業労働局を中心とするアクターによって、需要創出や集約化に向けた様々な取り組みが行われている。以下では、代表的なものとして、イベント開催、補助金制度、多摩産材認証制度について紹介する。

一つ目のイベントについては、定期的に開催する、建築士や建築学生に向けた伐採現場や加工現場を回るツアーや、三鷹市にあるモデルハウスでの子供向けの木を使った工作体験などがある。この中でも特に、建築士に向けたツアーは定員が埋まっていることも多くあり、多摩産材を知り、使ってもらうための取り組みとして、ある程度の効果を上げているといえる。

二つ目の補助金制度は主なものに、「にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業」、「保育園等による木育活動の支援事業」、「森林経営効率化促進事業」がある。

「にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業」は公益財団法人東京都農林水産振興財団によって実施されている事業である。この公益財団法人は、東京都内において、農林水産業の振興や森林整備などを行っている。役員や職員の多くが都庁を中心とする公務員であり、また東京都から多くの補助金を受けているため、東京都と関係の深い組織だといえる。この事業は、都内にある誰でも利用できる民間の商業施設など、人が多く集まる場所の整備に対して補助金を出すというものである。整備する上では、多摩産材を目立つ形で使った内装・外装の木質化や、什器の設置などが含まれる。事業者は、審議会により採択されたのちに補助を受けることができるが、補助の上限額は5000万円であり、上限率は経費の1/2である。この事業は、2018年度以前から行われていたが、2019年には、実施期間を2024年3月までとしている。図9は、2020年に建て替え工事が終了した小田急電鉄の参宮橋駅のイメージであるが、工事にかかる費用の一部は、上記の補助金によってまかなわれてる。多摩産材はホーム上家の柱や天井面、改札口上部など、多くの箇所で使用されている。

「保育園等による木育活動の支援事業」は、東京都産業労働局によって実施されている、「木育」を推進するための事業である。「木育」とは、幼少期に森や木に触れることによって、木の良さや利用意義、さらには森林の役割について知ってもらおうとする取り組みである。この事業においては、木育を推進するために、私立の保育園や幼稚園を中心とした保育施設に補助金を出している。この補助金の対象になるのは、木育活動計画に基づく木育活動と、多摩産材を使用した内装の木質化や木質遊具、什器、外構施設の整備の2つであり、補助を受けるためには前者の実施が必須である。2つの事業のうち、木育活動には森林体験の経費や木製玩具購入費、人材育成費などが含まれ、経費の1/2まで、50万円を上限とした補助金が支給される。施設の木質化の補助率も同様に1/2であるが、こちらの上限は400万円となっている。この事業は各年度ごとに行われており、募集も年度ごとに行われている。

「森林経営効率化促進事業」は、東京都森林事務所による事業である。この事業は、林業事業者による森林経営を効率化を補助するものと、作業道を整備するものの2つに分けられる。森林経営の効率化には、複数の所有者の森林を林業事業者がまとめて管理することが必要である。この事業では、そのために必要な所有者への説明会や、森林境界の明確化などの実地調査に対して補助金が支給される。支給額は、森林所有者への説明会については1/2まで、実地調査については最大全額である。作業道の整備は、間伐材や丸太を運搬するコストを抑えるために必要なものである。こちらの補助額は、1年間に120メートルまで、1メートルあたり10万円が上限となっている。いずれの事業も年度ごとの実施であり、予算の上限に達し次第終了するとされている。

三つ目の多摩産材認証制度は、東京都が2006年4月から始めた制度である。都は同時期に花粉対策のための主伐事業を始めており、この事業によって伐採された木材を認証する試みであったと考えられる。木材がこの認証を受けるためには、伐採を行う業者だけでなく、流通・加工を行う業者も認証を受けている必要がある。また、多摩産材認証を受けている林業事業体や流通・加工業者の中には、SFCやSGECという国際的な認証を取得している業者も多い。ただし、吉田(2019)は、日本では、森林認証を取得しても、消費者の認知度が低いため、認証取得にかかるコストに見合う利益が得られないということを指摘している。

3で取り上げた政策を見ると、「木材の伐採や利用を増やすために補助金を出す」というものが多いことがわかる。上で挙げたものは東京都によるものだが、これは全国どこでも同じである。国産材の伐採や利用に補助金を出すことは、短期的には、木材の自給率が向上し、林業が再生しているように見えるかもしれない。しかし、長期的に見ると、山主や林業家に利益をもたらすとは言い難い。木材の需要が増えない中で伐採量を増やしても、木材の価格が上がることはないからである。森林ジャーナリストの田中淳夫は、著書『絶望の林業』で、現在の補助金に依存した林業を絶望的な状況だとしている。この本には、伐採後に植林が行われないはげ山が増えていることや、建材としても利用可能な木材がバイオマス発電のためのチップとなっていることなど、近年の補助金政策が招いた結果が記されている。

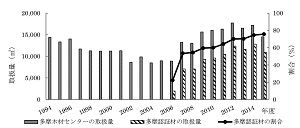

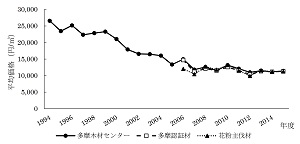

当然のことながら、多摩産材の価格も低迷している。亀山ら(2018)の研究では、木材認証を受けた多摩産材の流通量について分析している。図10に示すように、木材認証を取得した木材の流通量は、おおむね増加傾向にある。しかし、多摩産材の価格は、図11のように、長期的に見て低下している。この原因として、先行研究では、花粉主伐材の不良木の増加と供給量の増加があげられている。東京都による主伐事業は、採算の取れない木を補助金を出して伐採する事業であるので、そこで伐採された木材の品質は決して高いとはいえない。また、木材は環境認証を受けているものの、吉田(2019)は、現在の日本の市場では、環境認証によって製品に価値をっ加えることが難しいとしている。このように、需要が増加しない中で伐採を進め、価格の低下を招いているのは、東京都でも起こっていることであり、大きな問題なのである。

補助金政策に問題があるのなら、どのような方向の政策をおこなうのがよいのだろうか。先ほども触れた田中(2019)は、「希望の林業」を実現するためには、「経営の多角化」、「健全な森づくり」、「林産物をもっとも利益の出る商品に仕立てるプロダクツ」の3つを組み合わせることが大切で、行政の役割は、それらをサポートすることだとしている。また、木材に関する歴史の研究者として有名なラートカウ(2013)はそれぞれの地域で、様々な業種の関係者が「木材クラスター」を形成し、その地域に合わせた木材利用や森林管理をしていくことが大切だとしている。さらに熊崎ら(2019)は、ドイツのフォレスターの事例を取り上げつつも、森林管理を行う上では「自らの置かれた状況をよく見て、悩みつつ試行錯誤しながら、地道に考え築いていくより他はない」としている。これらをまとめると、林業や木材利用のありかたには「正解」はなく、地域に合わせた方法を考えていくことが大切だといえるだろう。

このことを踏まえた上で、東京都の特徴について考えてみる。まず、規模が非常に小さい。農林水産省のデータによると、2017年の東京都の木材生産による産出額は1億9000万円だが、これは大規模な林業を行っている北海道(354億円)や宮崎県(226億7000万円)などに比べてかなり少ない。また、東京都なので人件費も高い。さらに、多摩の森林は急斜面が多いとされるので、機械の導入も難しい。これらのことを踏まえると、大規模化してコストを下げることには限界があると考えられる。

一方で、消費地に近いというのは大きなメリットである。東京は日本一の大都市であり、個人、法人ともに消費者の数も多い。森林のある奥多摩町や檜原村には、都心から電車やバスで訪れることもできる。以下では、このことを活かし、山主や林業従事者に利益がもたらされる方法、およびそれらを実現するための政策を考えていくこととする。

東京都内では、林業の六次産業化によって高付加価値住宅の販売に成功している事例がある。この章ではそれについて分析を行う。6次産業化とは、ある生産物の生産者が、それらの加工・流通にも取り組むことである。第1次産業から第3次産業までを統合して行うので、1.2.3を足した6という数字が用いられる。第六次産業化により、生産者は、価格を自由に設定できたり、また、生産物の価値を高めたりすることができるので、収入を増加させることができる。6次産業化は、農業・漁業・林業各分野で様々な事例がある。

多摩産材の利用に関して6次産業化を行ったのは、一般社団法人TOKYO WOOD普及協会である。この会社は現在、多摩産材を利用した高付加価値住宅の建築・販売を行っている。以下、高橋(2017)の先行研究を参考にしながら、この事例について述べる。

そもそも、林業が衰退してしまった直接の原因は、本論の2章でも触れたが、バブル崩壊後までさかのぼる。このころ、新しく住宅を購入する団塊ジュニア世代向けに、「ローコスト住宅」が増加した。この住宅は、大手の住宅メーカーが、地域の工務店を傘下に入れ、安い輸入材を用いてつくるものである。このビジネスモデルの台頭により、林業関係者は大きな損害を被った。

まず、森林を保有し、木材の伐採を行っている林業家は、輸入材の増加による木材価格の低下により不利益を受けた。本来、バブルが崩壊した時期は、戦後に植林されたスギやヒノキが利用できるようになっていた。しかし、木材の価格が、森林の伐採や森林の管理にかかる費用をまかなえないほど低かったので、木を伐採すればするほど赤字になるという状況だった。そのため、林業家は数を減らし、これは現在の森林の放置につながっている。次に、木材を住宅などに使える形に加工したり販売したりする流通・加工業者は、輸入材を加工することで利益を出していたが、住宅価格を低く抑えたい住宅メーカーからのコスト圧力により、廃業が相次いだ。さらに、住宅を建てる工務店は、住宅メーカーの傘下に入ることが多かったが、住宅価格の低下により、収益が減少した。住宅メーカーの傘下に入らず、顧客から直接受注するという選択肢もあったが、これは、工務店に直接家を注文する顧客は少なく、難しかった。

このような状況に陥った中で、それぞれの業者はおのおので収益増加策を実施した。林業家は、都内の高級ピザ屋や焼き鳥屋が薪や木炭を使用して調理した商品を作っていることに注目し、都内の燃料問屋と提携した。これにより、薪や木炭を販売し、利益を得ることができた。流通・加工業者は、多摩産材を利用した家具の直販や、自治体と協力し、都内の公共施設に多摩産材を使用するなどの取り組みを行った。このとき、多摩産材普及のために使用したブランド名が「TOKYO WOOD」であり、現在ある会社の名前の一部になっている。また工務店は、難しいながらも、高付加価値住宅の需要を見出し、これらの販売などを行っていた。

この中で、あきる野市の秋川木材組合と小金井市の小嶋工務店は、東京都主催の「東京の木・いえづくり協議会」に参加していた。この協議会は、多摩産材を使用した家づくりを通じて、安全で安心できる居住環境の実現と、持続的な森林資源の構築、循環型社会への貢献への寄与に努めている組織である。ここで、小嶋工務店は、「地域型住宅ブランド化事業」を提案した。これは、秋川木材組合に所属する沖倉製材所・中嶋材木店に注文した多摩産材の全てを、市場価格以上で買い取ることを約束するものである。この提案は否決されるが、2012年には、これをもとに、一般社団法人TOKYO WOOD普及協会が設立された。この協会は、多摩産材を使用した高付加価値住宅の販売を目指す組織であり、2017年時点では年間80棟を超える受注を達成している。

多摩産材を使用した住宅をつくる上で課題となったのは、木材の安定供給である。現在の多摩地区では、林業従事者の数は少なく、木材を安定的に手にすることが難しかったのである。原木の出荷には、林道の敷設など、設備投資が必要だが、このコストを回収するためには、中長期的な取引を実現させることが必要である。そこで、TOKYO WOOD普及協会は、檜原村の林業事業体である東京チェンソーズと連携し、東京美林倶楽部を実施することにした。家の受注で得た収入の一部を東京美林倶楽部に寄付し、山林の維持や30年後に家のリフォームや家具として還元していくという仕組みである。これによって、木材の安定供給が可能となり、2017年時点では年間100棟の受注にまで対応できるという。

このように、TOKYO WOOD普及協会は、林業家・加工業者・工務店が協力して住宅の建設、販売を行ったことから実現したといえる。この事例では、家をつくることが主な取り組みであるが、潜在的には、六次産業化によって、多摩産材を利用したほかの製品を作っていくことも可能であると考えられる。

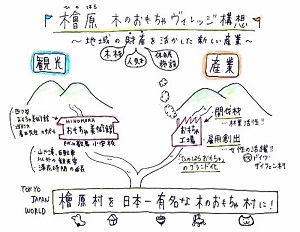

東京都の最西部に位置する檜原村では、檜原村をおもちゃの生産地にするという、「トイビレッジ構想」が進められている。この構想は、2014年に検討が開始され、その後も様々なイベントや会議を重ねられてきた。2021年には、「檜原村のおもちゃ美術館」がオープン予定であり、これによって一つ目の大きな節目を迎える。トイビレッジ構想の軸は以下の図に示すように「観光」と「産業」の2つだ。

檜原村の観光では、おもちゃ美術館だけでなく、サイクリングコース、釣り堀、キャンプ場など、様々な自然を活かした施設に訪れることができる。観光地に関しては「檜原村観光協会」がとりまとめており、ホームページを見ると観光に力を入れていることがわかる。しかし、平成29年度の観光客数(実人数)は、西多摩地域広域行政圏協議会の報告書によると、あきる野市の187万6503人や、奥多摩町の98万3648人に比べ、27万8562人と少ない。アクセス面などで大きな違いがあるため、ある程度は仕方がないものの、観光客を増やすのは重要な課題である。

産業面では、前章で触れた6次産業化を通じたおもちゃや木工製品作りが中心である。2021年現在では、先ほどもあげた東京チェンソーズが中心となり、おもちゃ工房の運営や、製品のネット通販などを行っている。ここで重要なのは、木材の中で建築等に使用できない部分まで商品化し、収益を増やすことである。この点において、木のおもちゃというのは非常に相性のいい製品の一つである。

「檜原村のおもちゃ美術館」は、観光においても、産業においても、重要な施設である。おもちゃ美術館は「東京おもちゃ美術館」から姉妹館として全国各地に広まっていった施設だ。1984年に完成して以降、2021年1月現在では全国に4つの姉妹館が誕生しており、檜原村は5つ目となる。地域ごとに施設の中身は異なるが、現在では、どの美術館も、ファミリー層をターゲットにし、おもちゃ作りやおもちゃ遊びを楽しんでもらうことを目的にしている。また、それと同時に、子どもと一緒に来た大人にも、木材の良さを感じてもらい、様々な製品に興味を持ってもらうことを大切にしている。檜原村でも、東京チェンソーズが中心となってショップの運営が行われる。この美術館の出資元は檜原村だ。檜原村における令和2年度の予算は37億3700万円であるが、このうちおもちゃ美術館の工事費や地域材利用促進費などを含めた「林業振興費」は3億3462万6000円が計上されている。過去数年も同様に予算の1割程度が林業振興のために使われており、力を入れていることがわかる。運営には、他のおもちゃ美術館と同様に、寄付金制度、ボランティアスタッフを活用する予定だ。平成30年に発表された「檜原村木育・木材産業推進基本構想」によると、4万人の入館料3400万円、900万円のショップ収入、100万円の寄付金があれば収支がつりあうという。ただし、新型コロナウイルスの影響により、修正を余儀なくされると考えられる。

ここまで、日本林業界全体が抱える問題や、それに対する取り組み、特に東京都における檜原村や民間企業の取り組みについて述べてきた。林業に関する政策や企業の取り組みはこの10年で大きな変化が起きている。東京都においては、林業の6次産業化が進んだといえ、今後も6次産業化のトレンドは続いていくと考えられる。また「木育」の推進も盛んに行われている。田口(2012)は、木育によって、幼児だけでなく、小学生から大学生、保護者、教員まで、様々な層に木材や森林に対する興味を持ってもらうことができるとしている。木育の推進によって、森林を単なる木材の供給地とみなすのではなく、森林の持つ多くの役割がより強く意識されるようになると考えられる。一方で同論文では、現在の木育は一定の関心のある層にしか届かないこと、経済的な効果が明らかになるためには長い時間が必要であることを課題としている。以下ではこれらのトレンドや課題を踏まえて政策提言を行う。

6次産業化においても、木育の推進においても、様々な業界の人をつなぐネットワークが必要だ。ネットワークの構築については、北海道において木育に関わる木育マイスターの取り組みが非常に参考になる。遊(2019)は、木育マイスターを2種類に分類している。一つは木育に関するプログラムの作成、運営などを行うタイプで、もう一つは専門性を活かして部分的に木育にかかわるタイプだ。後者のタイプのマイスターがかかわることで、アロママッサージやツリークライミングなど、木材や林業に興味を持たない人に対しても開かれた体験を提供できるようになると考えられる。現在檜原村では、おもちゃ美術館の運営に向けて、おもちゃ学芸員やそとあそび学芸員の育成が行われている。これらは、時間のある高齢者がターゲットとなった制度であるが、例えばこれらを拡張し、休日だけ専門分野を活かしてサービスを提供できる制度や、美術館のノウハウを活かして村の外で活動できるような制度を作ってもいいかもしれない。これによって、少しずつ森林に興味を持つ人が増えるきっかけになると期待できる。

また、これは私個人の考えであるが、6次産業化を中心に木材に付加価値をつけることにおいては、研究開発に関する補助金を出すことが一案として考えられる。多くの企業において、今まで使ってこなかった材料を使うというのは大きなコストがかかる。そこで、木材を扱う民間企業の研究開発に補助金を出すのである。もし育林コストに見合った価格で販売できる製品ができれば、長期的に木材を高く販売でき、補助金なしでも収益を得ることが可能になる。現在の建築物に対する補助金は、林業を持続させるためにはもちろん重要であるが、長期的に見ると木材加工技術の向上や消費者のニーズを意識した製品開発にはつながらない。建築用の補助金を一部だけでも研究開発に使うことで、この現状が変わっていくと期待できる。

木材や森林に興味を持つ人が増え、安定して収益をあげられるようなビジネスが出てくれば、森林を適度に利用しながら管理することも可能になり、持続可能な森林の実現につながる。スギやヒノキばかりになっている森林を変えていくこともできるだろう。「きつい」「もうからない」というイメージで、長期的に見て右肩下がりになってきた林業従事者のイメージが変わる日がくるかもしれない。周辺産業にも雇用が生まれる。このような未来が、今の日本が目指す姿である。

Last Update:2021/01/31

© 2018 Taichi ARAMAKI. All rights reserved.