梓川高校「学校の憲法」の活動風景

図1 出所:法学館憲法研究所校

2015年6月17日、選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が参議院本会議で全会一致で可決、成立した。この選挙権年齢の引き下げは、終戦直後の1945年に「20歳以上」になって以来、実に70年ぶりである。そしてこの18歳選挙権が全国規模で初めて適用されたのが、2016年6月22日公示・7月10日投開票であった第24回参議院議員通常選挙である。この選挙は初の18・19歳による投票がされる選挙として、メディアに大きく取り上げられた。

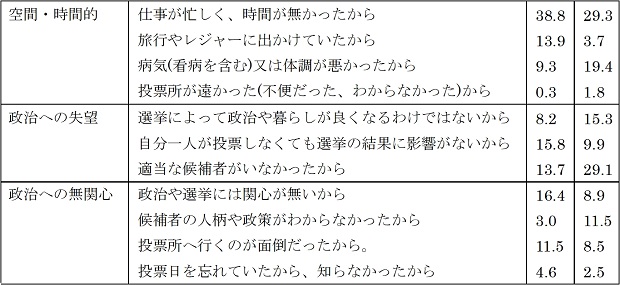

では、第24回参議院議員通常選挙での18・19歳以上の投票率は一体どんな結果になったのか。総務省によれば、18歳は51.17%、19歳は39.66%で、18歳と19歳を合わせた投票率は45.45%だった。また、全体の投票率は54.70%と前回の参院選を2.09%上回ったものの、1947年の第1回以降で4番目に低い投票率となった。この投票率の低さに衝撃を受けた私は高校時代の卒業論文において「若者による投票率の低迷〜選挙そのものから見える原因〜」という題名で、なぜ若者の投票率が低いのかを稚拙ながら論じた。その結果、投票率低下の原因としては「仕事が忙しく、時間が無かったから」等の空間・時間的な厳しさ、「選挙によって政治や暮らしが良くなるわけではないから」等の政治への失望、「政治や選挙には関心が無いから」等の政治への無関心、の大きく3つが浮かび上がった。一つ目の原因に対してはネット選挙の進化を対策として挙げたのだが、二つ目三つ目の原因に対しては主権者教育による国民の意識改革が必要であるとして、それ以上の考えを深めることができなかった。

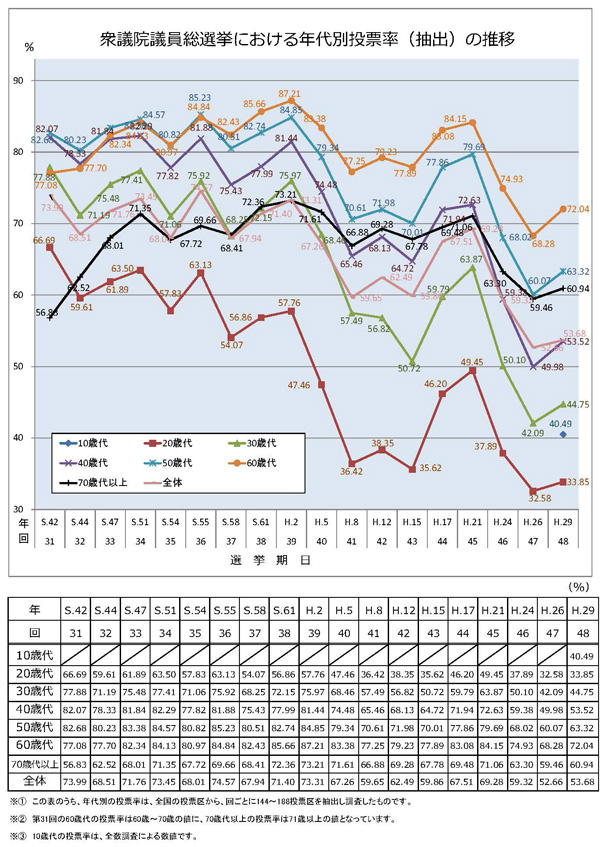

ここでは「若者」を10〜20代とする。若者の政治への関心を表す一つの指標として、投票率が挙げられる。18歳・19歳に関しては前章で述べたが、今までの若者の投票率はどうだったのか。下に総務省のデータを示す。

総務省が平成二十三年四月から十二月までに開催した「常時啓発事業のあり方等研究会」の最終報告書においては、二十歳代の有権者の投票率を踏まえて、「若い有権者の投票率が低いのは、他の世代に比べて、政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚が低いからであると考えられ、・・・その一因として、有権者になる前の学校教育においては、政治や選挙の仕組みは教えても、政治的・社会的に対立する問題を取り上げ、関心を持たせたり、判断力を養成するような教育がほとんど行われていないことが挙げられる」と指摘され、「国として取り組むべき具体的方策の例」として、「選挙事務への協力の拡大」や「大学との連携の推進」等により「若者の政治意識の向上」を図ることや、「出前授業・模擬投票の推進」等により「将来の有権者である子どもたちの意識の醸成」を図ること等が提言されている。

政府としては、今後、若年層の投票率向上のために、このような取組を積極的に進めてまいりたいと考えている。

政府の公式見解においても、若者は他の世代に比べて政治的関心、投票義務感、そして政治的有効性感覚が低いことを認めている。この三点にどうアプローチできるかが、本論文のゴールにつながると考えられる。

まず初めに、現代の政治的な教育の形に至った歴史的背景、そしてなぜ18歳選挙権が成立したのかを押さえなければならない。

戦後教育は、GHQ最高司令官であったマッカーサーが発出した「四大教育指令」によってはじまる。文部科学省によれば「四大教育指令」は以下のようなものであった。

総司令部は昭和二十年中に教育の改革に関するいわゆる四大改革指令を発した。

第一は、十月二十二日の「日本教育制度ニ対スル管理政策」で、教育内容、教職員、及び教科目・教材の検討・改訂についての包括的な指示と、文部省に総司令部との連絡機関の設置と報告義務とを課したものである。

この指令に沿って、十月三十日に第二の指令、「教員及教育関係官ノ調査、除外、認可ニ関スル件」が発せられた。これは、軍国主義的、極端な国家主義思想を持つ者の教職からの排除について具体的に指示したもので、これによりいわゆる「教職追放」が施行されることになった。第三の指令は、十二月十五日に発せられた「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」である。これは、信教の自由の確保と、極端な国家主義と軍国主義の思想的基盤をなしたとされる国家神道の解体により、国家と宗教との分離と宗教の政治的目的による利用の禁止という原則を実現させようとしたものである。そして十二月三十一日に第四の指令「修身、日本歴史及ビ地理停止ニ関スル件」が発せられた。これは、軍国主義的及び極端な国家主義的思想の排除を教育内容において徹底しようとするもので、修身・日本歴史・地理の授業停止とそれらの教科書・教師用参考書の回収とを命じたものである。

上記引用の経緯から、「公民教育思想」という考えが出てくる。1947年3月、戦前において政治教育が一方的な国家統制的色彩が強かったことの反省にたち、教育基本法第8条「政治教育」条項が定められたのである(現在は、2006年の教育基本法改正により「政治教育」条項は第14条に移動)。

第8条 (政治教育) 1 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

また、1952年のサンフランシスコ講和条約締結による独立国の地位回復を受け、占領下の教育政策を見直しが行われた。その中で注目に値するのは、教職員の政治的行為を抑制するための「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」(中確法)の制定及び「教育公務員特例法」の一部改正である。教職員の政治的行為の制限を国家公務員並みに強化するとともに、勤務評定を実施した。これには当時激化していた東西冷戦が背景にある。1960年には、安保闘争の盛り上がりを背景に、高校の生徒会が学校外の問題を扱うことを不適切とみなす文部事務次官通達が出された。さらに1969年には、学園紛争の激化を背景に、高校生が個人として政治的な活動に関わることを望ましくないとみなす文部省初等中等局長通知、通称「昭和44年通知」が出された。

このように政府は国内外の社会情勢を鑑みて教育現場での政治教育を良しとしない施策を行っていき、教育基本法第8条の1項は一時保留にし、2項を推し進めるという流れが教育現場内外で出来上がっていった。これが現代の若者の政治への無関心、ノンポリ化へと繋がっていると考えられる。

このような中で18歳選挙権が導入されたのはなぜか。それにはいくつかの背景があるが、政策的な面では安倍内閣の進める改憲の環境整備の一環としての意味が大きい。2014年6月に、国民投票で投票できる年齢を18歳に引き下げる「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。憲法改正となれば国民投票をすることになるが、より多くの国民の意思を反映するために国民投票での選挙権年齢をまず18歳に下げたのである。これに続いて、2015年6月に「公職選挙法等の一部を改正する法律案」によって18歳選挙権は導入された。これには、若いうちから社会に目を向けてほしい、という考えと、世界の国の9割にあたる176か国が18歳で選挙権を認めており、日本も国際基準に準じたいという背景もある。これらの背景に関する政策過程は、改正公職選挙法案提出者の代表として船田元議員がした発言から読み取ることが出来る。詳細は村上,2016,p39-41を参照のこと。2015年10月には前述の「昭和44年通知」が廃され、それに代わって「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」という文部科学省初等中等教育局長通知が出された。

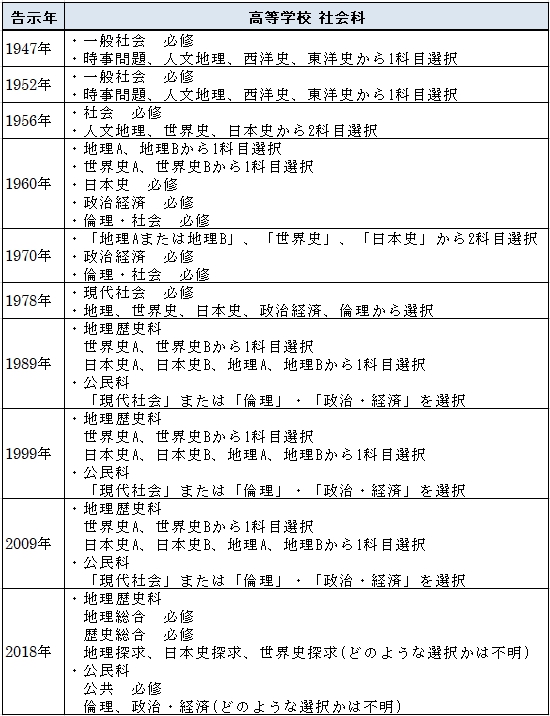

なお、戦後の社会科の具体的な変遷は以下の表の通りである。

さて、本章まで政治的な事柄に関する教育の名称として「主権者教育」、「政治教育」、「シティズンシップ教育」などいくつかのものが出てきているが、本章で一度、これらの概念整理をすると以下のような二点となる。

第一に、「政治教育」について。この名称は最も古くから使われているものであるためいくつかの文献が見つかったが、教育哲学者の林忠幸氏は『日本大百科全書(ニッポニカ)』において

政治教育とは何かということは、教育の内容として「政治」をどう解するかによって、その意味内容が異なってくる。田中耕太郎はそれを「政治の理念や現実に関する一般的な理論や法則」と「現実の社会において存在する政党政派の立場や具体的な政策・主張」という二つの意味に解している。この場合、前者の意味で政治教育とは「政治に関する一般的基礎的な知識を授け、現実の政治についての判断力、批判力、信念などを養うことを目ざす教育」を意味し、後者の意味では、「社会の成員に対して、特定の政治意識、政治的イデオロギーを注ぎ込むために行われる教育」を意味する。たとえば、政党、労働組合および各種の政治結社、社会団体などで行われる教育がそれにあたる。

と定義している。この中で前者とされているのは現在の教育現場で必要とされているものであり、後者とされているものは教育基本法第14条2項が教育現場において最も禁じているものである。また、教育学・教育思想史の学者である堀尾輝久氏による『世界大百科事典』における説明では「政治教育」を、

政治に関する基本的知識を与え,現実の政治に対する科学的判断力や批判力を培い,主権者としての自覚を養うことを目的とする教育。

としている。これは林氏の説明における前者とほぼ同義であろう。

第二に、「主権者教育」について。『現代の基礎知識 2019』において「主権者教育」は

学校教育において、民主的な国家・社会の形成者としての意識と能力を育むことの重要性が改めて強調されている。「若者の政治離れ」や選挙権年齢の18歳引下げが背景にある。

(中略)しかしこれまでのところ、公職選挙法や選挙の仕組みについての学習が多く、現実の政治問題について話し合ったり、模擬選挙を実施するなど、実践的な学習は一部にとどまっていることが課題。文科省の通知「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(15年10月29日)では、政治的中立性を確保することを強く求めており、これが実践的学習をさせにくくしているとの指摘もある。(後略)

と述べられている。また、『イミダス2018』において早稲田大学教育・総合科学学術院教授の菊池栄治氏は、

国や社会の問題を自分の問題として捉え自ら考え自ら判断し行動していく主権者としての学びを促し、必要な知識・判断力・行動力等を育成する教育。シティズンシップ教育の重要な一翼を担う。

若者の政治的無関心はいまに始まったものではないが、たとえば20代の投票率は年々低下傾向にある。少子高齢化が進む中、年齢構成のアンバランスが生じ、若者の意思が政治に反映されにくいことが懸念されている。また、改正国民投票法(2014年成立)、改正公職選挙法(15年成立)により、16年から選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられる中で、主権者教育の必要性がこれまで以上に認識されている。(中略)現象を多面的・批判的に吟味するとともに、少数意見や異質な声に耳を傾ける対話的関係性が求められる。

と述べている。上記二つの引用においては、本論文1.や2.で私が述べたことと同じことが分析されている。それに加え、菊池氏は「シルバーデモクラシー」についても言及している。また、「主権者教育」は「シティズンシップ教育の一翼を担う」としているところは注目に値する。

では、第三にその「シティズンシップ教育」について。これは新しい概念であるため文献が少なかったが、『現代の基礎知識 2019』においては

シティズンシップとはある共同社会の完全な成員である人々に与えられた地位身分を指す。したがって、シティズンシップ教育とは、共同体の成員として主体性を発揮できるようにするための教育であり、そのためには、政治的なリテラシーを身に付けることが必要である。その点で、シティズンシップ教育は主権者教育や政治教育と同義であるといえる。日本でも18歳選挙権の導入により、にわかにシティズンシップ教育の必要性が叫ばれるようになった。

と定義されている。「シティズンシップ教育」は他二つに比べてその射程がとても広く、「政治的なリテラシーを身に付けることが必要である」という点においては「主権者教育や政治教育と同義であるといえる」とされている。

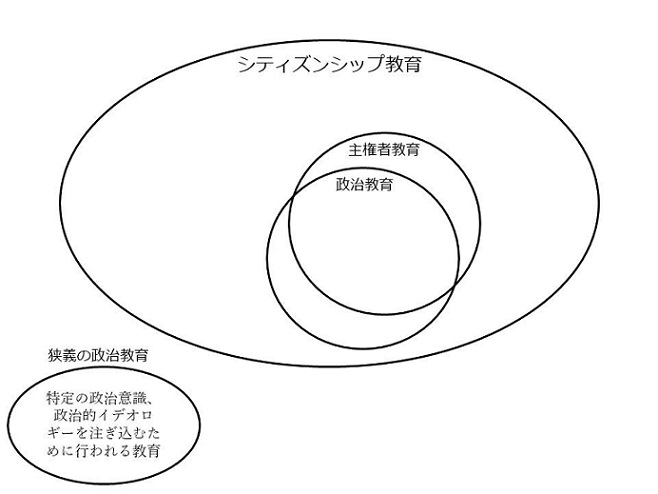

以上をまとめると、以下のようになる。

主権者教育…国や社会の問題を自分の問題として考え、判断し、行動していくことを促し、それに必要な知識・判断力・行動力等を育成する教育。

シティズンシップ教育…共同体の成員として主体性を発揮できるようにするための教育。そのためには、政治的なリテラシーを身に付けることが必要。

政治教育…基本的な政治的知識を与え、現実の政治に対する科学的判断力や批判力を培い、主権者としての自覚を養うことをめざす教育。

また、図にすると以下のようになる。

では、政治的教育について論じていくにあたって当然に生まれる疑問は「本当にそれは必要なのか?」というものである。政治的関心、投票義務感、そして政治的有効性感覚が低いとされる若者自身、ひいては国民自身が政治的教育を求めているようには考えられない。一体だれがそのような教育をもとめているのか。そこで、ここでは政治的教育の意義をはっきりとさせたい。

そもそも、政治的教育はなぜ始まったのか。『政治学事典』において同志社大学政策学部教授のオフェル・フェルドマン氏は

近代社会の初期において、多くの民衆は政治から除外されていた。しかし、民主主義制度が確立すると、民衆が政治の主体となるため、成人になって実際に政治に関わる時のために必要な知識を子どもに対して教える必要が生じた。それ以外にも子どもは何らかの形で政治について知り、それなりの意識を持つようになっていく。このようにして政治学習という概念が出来上がった。

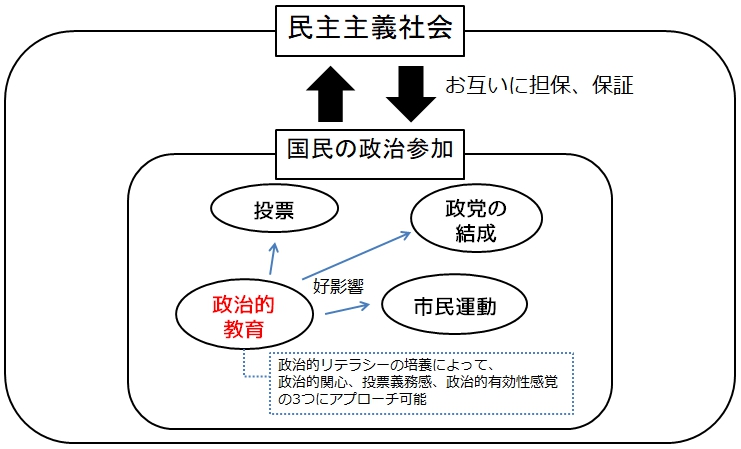

と説明している。つまり、民主主義社会の始まりが政治的教育の起こりであるということである。政治の主体である国民は、当然政治について学習する必要がある。これは教育基本法第14条1項が「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」としている通りである。ではこのような教育は具体的にどのような機能、役割を持つのか。同じく『政治学事典』において慶應義塾大学准教授の鬼塚尚子氏は

参加民主主義における「参加」とは、民主主義それ自体の正当性の源泉であると共に、市民の「運命自決権」の行使を意味する。それゆえ「参加」の範囲は、選挙を通じた間接的参加に止まらず、政治過程への直接参加、あるいは地域、職場、国際組織などあらゆる領域における「参画」へと拡張される。さらに「参加」には、

(1)政治的機能(可変的で実験的な政治を可能にする「開かれた」政治制度の構築)

(2)社会的機能(親密なコミュニティの創造)

(3)市民教育(公共心に富む自律的市民の育成、政治的有効性感覚や政治知識・技能の向上)

など、多様な機能が期待されている。

とその役割を3つに分けて述べている。民主主義の正当性は国民の「参加」によって担保されており、その「参加」は選挙における投票行動等に留まらず、政治的教育のことも指すということである。これに加え、『国際政治事典』において小樽商科大学教授の相内俊一氏は政治的教育の必要性を、

社会は成員にその社会の支配的な価値やルールの獲得を求め、それを内面化しようとする。とりわけ、政治システムにとっては正統性意識の培養はきわめて重要である。政治的支配層が教育制度を統制し、公教育をおこなうのはそのためである。また、参加型デモクラシーは、広範な大衆の政治参加によって正統性が獲得されるシステムであり、この政治システムをもつ社会では、政治的エリートの養成を目的とする教育のみならず、成員全体に対し政治的知識、価値、技能を教育する制度が必要となる。環境の大きな変化や政治システム自体の変更が生じた場合には政治教育の必要性が顕在化する。

としている。つまり、教育というシステム自体は民主主義社会というシステムに組み込まれて保証されている一方、民主主義社会は国民の政治参加によって担保され、その「参加」には政治的教育が含まれる、という相互関係になっているのである。では、冒頭の疑問に戻ろう。「誰が」政治的教育を必要としているのか。それは上記の定義、説明を踏まえると、国民ではなく、民主主義社会という社会システムそのものなのである。それは、政治的教育による「参加」が投票行動や具体的な政治参加と同じように民主主義社会の正当性を担保しているからである。図にすると、以下の通りになる。

前述の投票率の推移から、民主主義社会を保証する国民の政治参加が低下しているのは明確である。そして若者におけるこの低下の要因は政治的関心、投票義務感、そして政治的有効性感覚が低いことである。前章や本章の諸引用から、これら3つの要因に政治的教育は効果的であると言える。つまり政治的教育は、それ自体が政治参加の機能の一つであると同時に、投票行動等の他の政治参加機能を向上させるものでもある。

本論文では、高等学校における政治的リテラシーの培養を考える。そこで、最新の言説であり、政治的関心、投票義務感、そして政治的有効性感覚の向上に有効であるとされる、シティズンシップ教育を参考にしたい。まず、『社会を変える教育』のp.55〜63を参考に、英国におけるシティズンシップ教育の導入過程を以下に述べる。

戦後の1944年教育法によって、英国の義務教育制度は次のような枠組みで行われていた。

①5から15歳までの義務教育の保証(のちに16歳までに延長)

②多くの教会立学校をボランタリー・スクールという形で政府の統制下に組み込み民営化。それに加え、地方教育局(LEA)が管理するカウンティ―・スクールが公営学校に位置付けられ、無償の義務教育を保証している。

③公的な教育の概念を拡大し、地方教育局の管理下で幼児学校、および18歳以降の継続教育(Further education)を設置。手厚い就職保障のための多様な教育を実現する。

④地方教育局が責任をもち、管理するシステムの成立

⑤中央教育諮問審議会(CACE)による政府への答申システムの設置

1970年代後半から1980年代において、世界は経済不況を迎える。英国でも経済状況を立て直し、国際的な経済競争に勝ち残るべく、保守党のサッチャー政権による教育の中央集権化と競争原理の導入が始まる。1988年の教育改革法では以下のような改革が行われた。なおこの転換の背景には、地方教育当局が労働党の巣窟となり、中央の意思が反映されにくかったことがあったといわれる。

①ナショナル・カリキュラムとそれにもとづくナショナル・テストの設定

②ガバナー制度の改革

③地方的財政経営(LFM)による財政権限の学校への移譲

④国庫補助学校(Grant Maintained School)の創設

⑤CTC(City Technology College)の設立

⑥学校へのオープン・エンロールメント・システムの導入による学校選択の促進

⑦大学システム、制度の変更

⑧インナー・ロンドン教育当局(ILEA)の廃止

LEAの統制を抜けて国家から直接財政支出を受けられる国庫補助学校を創設し、ILEAを廃止して13の小さなLEAに分割したことで、LEAから各学校に権限を下ろし自主権を与える一方、その結果の管理については中央でできるようにしたのが、1988年の教育改革法の特徴である。

続くメージャー政権下の1992年教育法では、教育基準局(OFSTED)が設置された。これは教育技能省(DfES)から独立した政府機関であり、教育機関の監査、教育技能大臣への助言を大きな役割としている。監査の結果、許容できる水準を下回ると失敗校として特別措置を要求され、40労働日以内に改善計画を提出しなければならない。なおこの当時、「Citizenship」は、教科横断的な学習であるPSE(のちのPSHE)の1テーマとして存在するに過ぎなかった。

1997年5月に労働党が勝利し、第一期ブレア政権が誕生すると、教育雇用大臣にディビット・ブランケットが就任する。ブレア政権における教育改革としては、以下のようなものが主に挙げられる。

①小・中学校の教育条件(読み書き計算)の改善

②国庫補助学校の廃止

③小学校低学年における30人学級の実現

④教育への公財政支出の増大、民間資金の積極的導入

⑤Citizenship Educationが新教科として必修に

ディビット・ブランケットは英国初の盲目の官僚であり、その恩師は政治学者バーナード・クリックである。このクリックを委員長として、Citizenship Educationのための諮問委員会が組織される。1998年に提出された最終答申書「シティズンシップのための教育と学校で民主主義を学ぶために(Education for citizenship and the teaching of democracy in schools)」は、彼の名にちなんでクリック・レポートと呼ばれている。英国では、社会に積極的に参加し、責任と良識ある市民を育てるための教育として、Citizenship Educationの必要性が謳われるようになる。そして2002年、本答申を受けて、中等教育では、CitizenshipをPSHEから独立させ、必修教科に導入されることとなった。なお、初等教育では従来通り、PSHEの1テーマとして位置付けられている。

Citizenship Educationの導入背景として、ブリティッシュ・カウンシルのRosalind Mortonによれば、国民の「政治的無関心」、「投票率の低下」、「政治・社会システムの理解不足」を挙げている。また亜細亜大学国際関係学部教授の栗田充治氏は、Citizenship Educationの必修化の背景について、①国家の役割の変化、②青少年の現状、③文化的多様性の3つを挙げている。

以上、『社会を変える教育』における、シティズンシップ教育推進ネット代表・埼玉大学講師の大久保正弘氏の記述を引用しながら記した。Citizenship Educationの導入背景として、国民の「政治的無関心」、「投票率の低下」、「政治・社会システムの理解不足」が挙げられているのは注目に値する。これはまさに日本で現在問題になっている政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚の低さにそれぞれ対応するのである。また、栗田氏が挙げている文化的多様性というのは、多くの民族が共生するイギリスならではの背景であるが、近年日本在住の外国人は増加傾向にあり、同様の状況を抱える可能性もある。

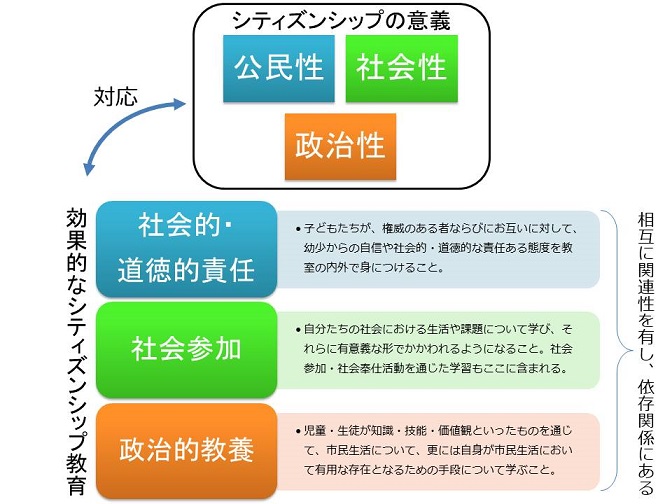

さて、このCitizenship Educationの狙いや目的、具体的目標について、クリック・レポートからまとめると以下のような図の通りとなる。

クリック・レポートでは、まずシティズンシップの意義としてT.H.Marshallのシティズンシップ解釈を引用し、公民性、政治性、社会性の3要素があると指摘している。そして「citizenshipの意義は幅広く、全員が納得するような定義づけは不可能」とした上で、「Marshallが示した3要素については定義の中に具体的に明示し、またそれらを相互に関連づけなければ」ならないと述べている。このような解釈のシティズンシップをクリックは「積極的なシティズンシップ」と称しているが、これは古代ギリシアにおいて特権的な資格として捉えられていた「シティズンシップ」に近く、参加型シティズンシップとも呼ばれるものである。

そして、上記のような意義をもつシティズンシップを教育する、「効果的なシティズンシップ教育」とはどのようなものを指すのか、という問いに、クリックは社会的・道徳的責任、社会参加、政治的教養の3つを扱うものであると答えている。具体的な内容は図に示した通りである。これに鑑みると、シティズンシップの意義と効果的なシティズンシップ教育は、それぞれ公民性と社会的・道徳的責任、社会性と社会参加、政治性と政治的教養で対応していると考えられる。シティズンシップの意義3要素を、具体的な取り扱い内容として、シティズンシップ教育を支える3本の柱を示したということである。また、クリックはこれらを「相互に関連性を有し、依存関係にありつつも、教育課程上ではそれぞれ多少異なる場面で多少異なる扱われ方が求められる」としている。

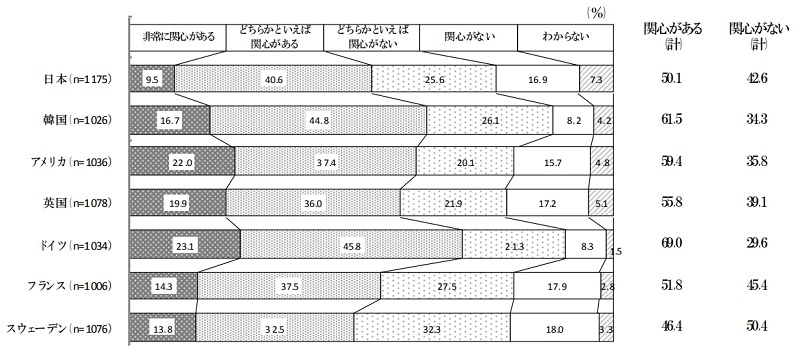

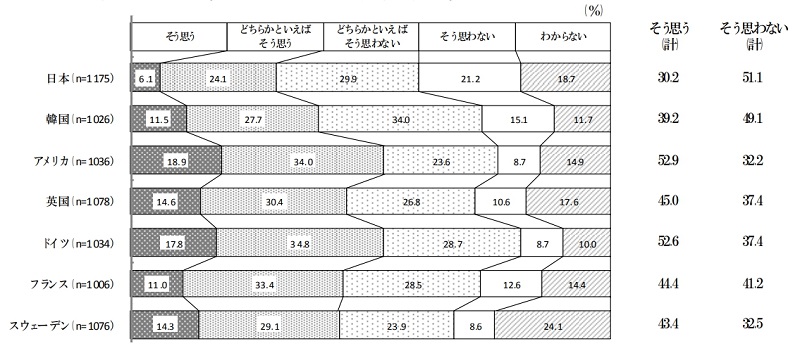

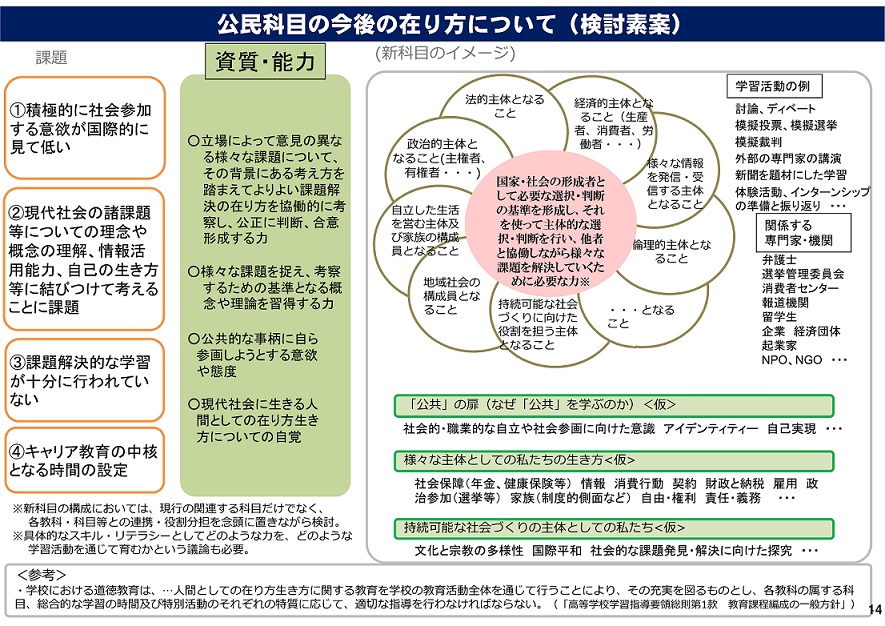

以上のような導入背景、過程と内容を持つシティズンシップ教育であるが、日本の政策においてはどのように取り扱われているのか。まず、2015年5月25日に行われた、文部科学省における中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 教育課程企画特別部会(第8回)での配布資料、「資料2 高等学校等における教科・科目の現状・課題と今後の在り方について(検討素案)(公民教育)」において、シティズンシップ教育の文字が登場する。この特別部会は、第1回の議事録によれば、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」という下村文部科学大臣からの諮問を受けて、その方向を審議するために設けられたものだという。この「資料2」では各種データを用い、高校生や若者の意識や実態として、「積極的に社会参加する意欲が総体的に見て低い」、「理念や概念の理解,情報活用能力が十分に身についていない」、「政治や経済の仕組み,働く意義等を学ぶことへの関心は高い」、公民科教育の現状については「課題解決的な学習を取り入れた授業を行っている」、「調べたことを発表させる活動を取り入れた授業を行っている」と考えている教員が少ないと分析した上で、諸外国の公民教育についても分析しつつ、以下のスライドを用いて検討素案を示している。そしてシティズンシップ教育は、この検討素案の参考として、事例がいくつか紹介されている。なお、この検討素案は後に論点整理され、2018年に告示された学習指導要領の公民科必修科目、「公共」に昇華されている。

①政治的中立性の確保

1969年通達から2015年通知での転換を強調し、政治を扱わないということではなく、むしろ政治をタブー視しないことが中立性の確保に、本当の意味でつながるとした。②18歳の脱政治化について

一般論として18歳の脱政治家が語られるが、それはデータを見るとそれは間違いである。高校3年生に限ると有権者全体の投票率を上回っており、問題なのは高校を卒業してしまうと途端に政治に参加しなくなるという現状。高校を卒業した後、大学に入ってからの問題と一貫して考えていく必要性がある。③高大接続改革の中に主権者教育の位置づけを

上記の②を受け、初等中等教育は知識を習得する場であり、高等教育からが知識を生産する場であるという考え方を、高大接続改革によって転換させる。初等中等教育の段階から知識を生み出し、探究していくことによって、研究と教育の分業関係を転換させていくというところが、高大接続改革の中の非常に重要なポイントになってきている。

上記は主権者教育推進会議(第8回)の議事録と、「(資料3)小玉委員の発表資料」から小玉教授の指摘を要約したものである。上記①において、政治教育の問題を考える上でシティズンシップ教育を紹介している。まず政策サイドからのシティズンシップ教育の推進として、2004年から2006年にかけて経済産業省が三菱総研と協力して出した「シティズンシップ教育宣言」と、2011年に総務省が出した、常時啓発事業のあり方等研究会の最終報告書を挙げている。そして、様々な価値観・考え方・見方の存在する論争的な課題を教育する中で、シティズンシップ教育における政治的リテラシーの重要性を示している。

以上のことから、2018年に告示され2022年から施行される学習指導要領における、新科目「公共」は、その素案の時点からシティズンシップ教育の影響を受けていることが分かる。またその告示後も、主権者教育を推進する上でシティズンシップ教育が考慮されており、「公共」の施行にシティズンシップ教育の影響があらわれることが予想される。

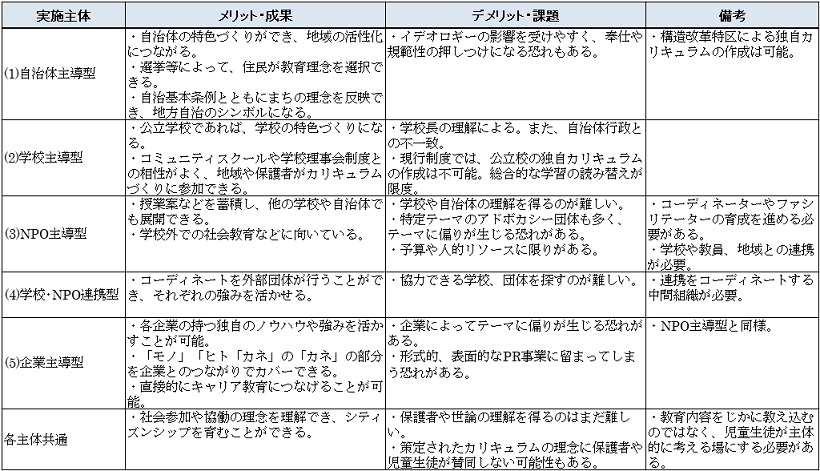

それでは、日本の教育現場におけるシティズンシップ教育の事例を挙げる。これに際して、『社会を変える教育』内で大久保氏が、教育実施主体・連携形態による明快な分類を行っていたため、これを借用させていただき、新たに企業主導型を付け加えた。

(1)自治体主導型

・東京都品川区 「市民科」

・神奈川県 「シチズンシップ教育」

・神奈川県横浜市 「市民・創造科」

・愛知県 「選挙出前トーク」、「子ども議会」

・長野県茅野市 「多目的スペースCHUKOらんどチノチノ」

(2)学校主導型

・お茶の水女子大学付属小中学校 教科「市民」

・立教池袋中学校・高等学校 「市民性学習」

・東村山市立秋津東小学校

・上尾市立東中学校 「グローバルシティズンシップ科」

・八幡市教育委員会 「やわた市民の時間」

・福津市立福間中学校 「福招き年賀状大作戦」

・堺市立浜寺小学校 「サークルタイム」

・杉並区立和田中学校 「よのなか科」

・長野県立梓川高校、松本美須々ヶ丘高校 「学校の憲法」

・琉球大学附属中学校 「市民性副読本」

・長野県立須坂商業高校 「まちかどショップ」

・大阪教育大学附属池田中学校 「市民科」

(3)NPO主導型

・NPO法人Rights

・シティズンシップ教育推進ネット

・NPO法人ドットジェイピー

・NPO法人日本ファシリテーション協会

・信州南短大・辰野町社会福祉協議会

・NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター

(4)学校・NPO連携型

・杉並区立杉並和泉学園中学部 「社会貢献活動」

・高森町立高森中学校 「熊本地震で被災した南阿蘇鉄道復旧のための募金・寄付活動」

・桶川市立加納中学校 「ローカル・マニフェスト」

・郁文館夢学園

・長野県立松本筑摩高校

(5)企業主導型

・阪急阪神ホールディングス 「未来のゆめ・まちプロジェクト」

・阪急電鉄株式会社 「阪急 ゆめ・まちわくわく WORK プログラム」

・大和ハウス工業株式会社 「桜プロジェクト」

・パナソニック株式会社 「オリンピック・パラリンピックを題材にした教育プログラム」、「キッド・ウィットネス・ニュース(KWN)日本」

・株式会社西日本シティ銀行 「お金の学校 / School of Money」

・株式会社りそなホールディングス 「りそなキッズマネーアカデミー」

上記の事例群は、『社会を変える教育』p.43〜51、日本フィランソロピー協会「シティズンシップ教育の実践を深める」、大友・大久保・原口「シティズンシップ教育の意義と可能性」、藤原「日本におけるシティズンシップ教育の可能性」を参考に、大久保氏の分類を流用して列挙したものである。また、データベース的性格を求めたため、「市民科」のような科目のように恒常的に実践されているものから、学校主導型に見られるような一学年限りで試みられた事例まで挙げている。また、学校主導型のいくつかは文部科学省研究開発学校の指定を受けて実施し始めた事例であり、厳密には「学校主導」とは言えないものもあることを留意されたい。以下に、『社会を変える教育』において大久保氏が作成した実施主体別によるメリット・デメリットの整理を引用する。

以上を踏まえた上で、本論文では高等学校におけるシティズンシップ教育を論じるため、長野県立梓川高校、松本美須々ヶ丘高校の「学校の憲法」を分析する。なお、立教池袋中学校・高等学校の「市民性学習」については分析できる文献が見つけられず、今回は見送った。以下、法学館憲法研究所が公開している林直哉教諭の記述、「メディア・リテラシーからみた学校の憲法」から分析を行う。

「学校の憲法」のきっかけは、「憲法公布50年の年、松本美須々ヶ丘高校で憲法の学習会を行おう」という発案であったという。この発案に対し、林教諭は「言葉」や「知識」のみとして定着し、実生活と結びつかない憲法学習に異議を唱え、憲法作成の過程の追体験という形の学習を提案した。当時制服も校則もなかった松本美須々ヶ丘高校の憲法作りは、1996年に行われた。実際の過程を記していく。まず、単純に全校生徒に条文案のアンケートが行われた。しかし集まった条文は、「上下履きの区別を付けよう」「掃除をさぼらないようにしよう」というような生徒を縛る「校則」と変わらないようなものばかりであった。「学校の憲法であれば生徒の自由を保障するために学校の運営側を縛るべきだ」という視点の喪失に直面し、憲法と一般の法律とは何が違うのか、いったい何を「学校の憲法」に盛り込むことが必要なのか、といった討議がその後行われる。討議の後、「教職員、保護者を含めて学校を構成する全ての立場の人を「主語」にすること」、「否定形はつかわず「……しよう」という表現を使うこと」という2つのルールを加えた上で、再びアンケートが行われた。そして、全校生徒から2000行の条文を集め、文化祭で公布されたのが次の条文である。

松本美須々ヶ丘高校憲法

1996年8月30日制定

第一条 自由に甘えず、自由を育てよう。

第二条 人に左右されずに「自分」を精一杯表現しよう。

第三条 クラブも授業も真面目に参加し、自分で自分を鍛えよう。

第四条 クラス、学年にこだわらず、助け合い協力しよう。

第五条 購買のおばちゃんに感謝しよう。

この憲法作成の中心になった生徒は、「最初の自由は『何をしてもいいという自由』で、後の自由は『何かができる自由』です。私たちがこだわってきた『自由』を二種類に解釈することで条文に松本美須々ヶ丘高校らしさをこめられたと思う。憲法というのは『守るものではなく、目指すもの』ではないかと強く感じるようなった。」と振り返ったという。

対して梓川高校の憲法作りは、それから10年後の2007年、憲法公布60年の年に『梓川高校憲法』という形で世の中の空気や雰囲気を表現することに挑戦するという主旨で始まった。こちらも実際の過程を記していく。まず、6月に全校450人から3条ずつ計約1000条が集められた。これを30種類に分類し、さらに4つに統合しながら、4条のコンセプトとキーワードに絞り込み文案作りがすすめられる。 7月27日、学校の特色に言及した第1条を加えて全5条の原案が形になる。評議員会を通じて各クラスに下ろし討議開始、職員にも検討を依頼し意見が吸い上げられる。検討会議は第1案が上がってから22回、2回のクラス討議を経て条文は大きく5回書き換えられる。そして、11月26日に文案決定し、12月13日に生徒総会で全校生徒に「公布」という手順を踏む。翌年2月にはさらに10年後の見直し(改憲)が明示され、梓川高校生の大きな目標、そして心の背骨となってほしいという願いを込めて、卒業記念品となるタイルレリーフに焼き上げて昇降口に設置された。条文は次の通りである。

第1条 上高地線の運賃にも、河岸段丘の急な坂にも負けず、下原スイカのように日本のONLY ONEになろう。

第2条 輝くあいさつで、やさしく、厳しく、あたたかい環境をつくろう。

第3条 一人ひとりのできることを持ち寄って、仲間を思いやる気持ちを形にしよう。

第4条 素直に「ごめんなさい」心から「ありがとう」 言って言われてみんな笑顔になろう。

第5条 一度しかない現在(いま)だから、失敗を恐れず自らの限界に挑戦し青春しよう。

この憲法作成の中心となった生徒は、「この条文に使われている文字数は、全部で183文字です。とても少ない文字数に、私たちは今の梓川高校の前向きで意欲的な空気を閉じこめ、これから10年間の「方向性」を示そうとしました。その過程で、たった一字でも使い方によって意味や感じかたが変わることを知りました。そして、きっと日本国憲法もこのような表現との戦いの中で作られていったのだろうと思いました。」と活動をまとめたという。

林教諭は上記2つの実践を2つのポイントで評価している。第一に、法の制定の営みを全体性として実感で捉えようとした点である。松本美須々ヶ丘高校での実践において、「学校の憲法で学校の運営側を縛る」という視点が最初に現れなかった点に、林教諭は「読み解くことを中心とした憲法学習の限界」を見出している。討議の結果、この限界を超えることができたことは、生徒が語った「2つの自由」の解釈から分かるだろう。第二に、日本国憲法策定過程への想像力が生まれたことである。これは第一点と極めて近しい関係にあるが、第一点により第二点が発生、向上したと考えられる。「言葉」や「知識」ではなく、日常生活から想像できる範囲の延長として日本国憲法を捉えることが、この実践の目標であったため、これが達成されたということである。

「学校の憲法」の実践を、シティズンシップ教育の視点で分析する。本事例は、効果的なシティズンシップ教育の3本の柱それぞれの点において、評価できる。まず社会的・道徳的責任からは、権威のある者、つまり今回は学校の運営主体に対して憲法の制定という形で社会的・道徳的責任ある態度を示しているという点で、評価できる。これは「2つの自由」の解釈の発見が最たるものである。次に社会参加においては、憲法改正が謳われる現代社会において、憲法作成の過程の追体験を行ったことで、その課題について学び、有意義な形で関わることができたと考えられる。最後に政治的教養については、一般的な憲法学習では得にくい、実生活と結びついた実感的な憲法の理解ができたという点で、評価に値する。また、全校生徒の条文案に触れたことで、多様な価値観の学習にもつながったと考えられる。しかし一方で、両校の「学校の憲法」は、実際の日本国憲法とかけ離れた文体であり、実際の法令を読み解く力の培養や、アンケートに答えただけで憲法作成に関わることのできなかった生徒への影響などは疑問である。また、本事例がどのような時間を用いて行われたかが不明確である(図11で示した通り、公立校の独自カリキュラムの作成は不可能である)。さらに「学校の憲法」は、日本においてシティズンシップ教育が注目され始めた2000年前後の事例であるため、林教諭自身や他の研究者による、シティズンシップ教育の視点からの分析が行われていない。そのため十分とは言えないが、本事例の分析はここで一度終わらせたい。

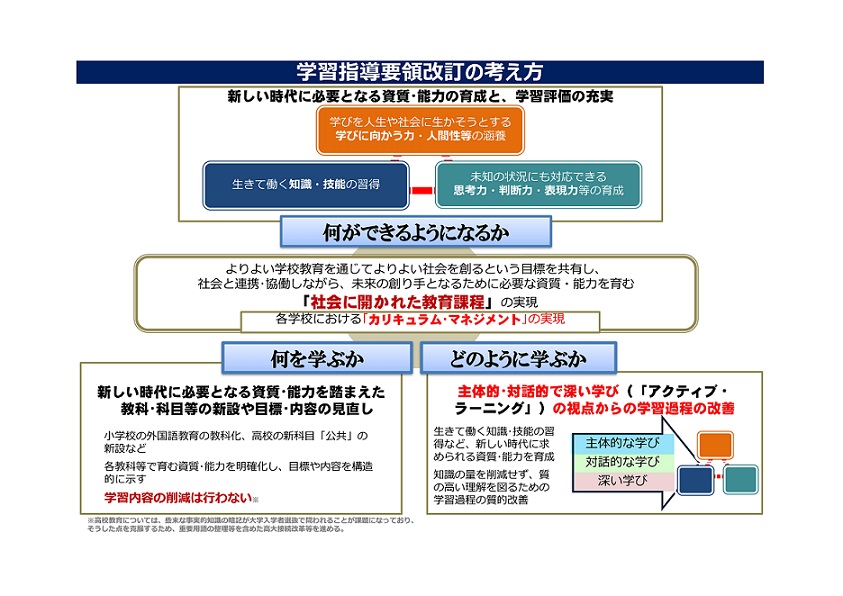

2018年に告示され、2022年から施行される学習指導要領において、公民科には「公共」という必修の新科目が設置された。7章で述べた通り、この「公共」にはシティズンシップ教育の影響が含まれる。そのため政策提言の前に、「公共」について分析したい。以下、学習指導要領改訂の考え方、高等学校学習指導要領における「公共」の改訂の方向性の図である。

新学習指導要領は3つの柱から成り立っている。第一に、「何ができるようになるか」であり、これはさらに「学びに向かう力・人間性」、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の3つに分けられる。これは前学習指導要領のキーワードであった「生きる力」の再定義、具体的記述と捉えられる。文部科学省 初等中等教育局教育課程専門官の石田有記氏は、「この資質・能力の3つの柱を、各教科等の授業を通じて学校教育全体で育成していくことにより、「生きる力」の育成につなげていこうということ」と解説している(株式会社Sky「学習指導要領改訂の動向について」)。第二に、「どのように学ぶか」であるが、これは中央教育審議会答申(2016年12月)にて

平成26年11月の諮問において提示された「アクティブ・ラーニング」については、 子供たちの「主体的・対話的で深い学び」を実現するために共有すべき授業改善の視点と して、その位置付けを明確にすることとした。

と位置付けられたのを受けている。最後に、何を学ぶかについては、「新しい時代に必要となる資質・能力を踏まえた教科・科目等の新設や目標・内容の見直し」と記されており、これに「公共」が含まれる。そして、上記3つの柱によって「社会に開かれた教育課程」、各学校における「カリキュラム・マネジメント」を実現するとしている。

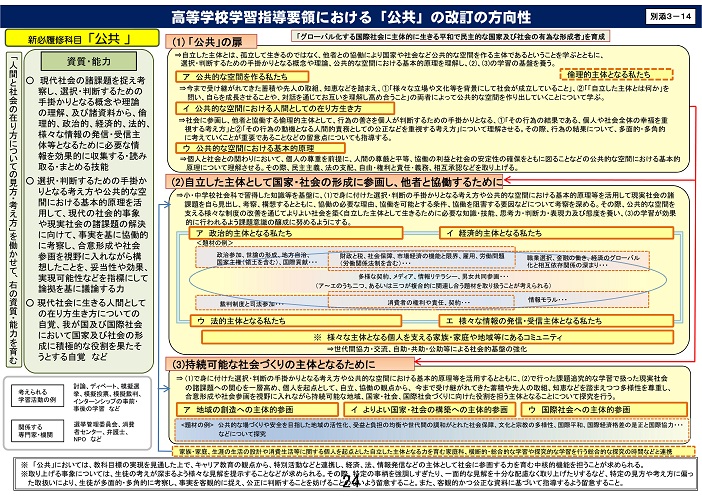

それでは「公共」の分析に移る。図13(文字が小さいので拡大していただくか、原典を参照されたい)を見ると、その学習段階は(1)「公共」の扉、(2)自立した主体として国家・社会の形成に参画し、他者と協働するために、(3)持続可能な社会づくりの主体となるために、の3段階になっている。高等学校学習指導要領には、この順序の通り学習するよう規定されている。育まれる資質、能力としては①概念や理論の理解、情報収集・判断能力、②現実社会の課題に対する社会参画、議論する力、③現代社会に生きる人間として積極的な役割を果たそうとする自覚、の3つが挙げられている。これはシティズンシップ教育の視点から見れば、①は政治的教養、②は社会参加、③は社会的・道徳的責任と本質的に同じものであると考えられる。『高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)解説公民編』においては、「公共」の改善・充実の要点として次のようにまとめられている。

ア 「人間と社会の在り方についての見方・考え方」を働かせ,考察,構想する学習の重視

イ 現実社会の諸課題から「主題」や「問い」を設定し,追究したり探究したりする学習の展開

ウ 社会に参画する際に選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論及び公共的な空間における基本的原理の習得

エ 自立した主体として社会に参画するために必要な資質・能力を育成する内容構成

また、図13や学習指導要領には、一度も明確に「市民」や「シティズンシップ」という言葉は登場しないものの、繰り返しキーワードとして用いられている(学習指導要領解説内で63回)、「自立した主体」というのは実質的に同じ概念を指していると捉えられる。また、図13と図10の検討素案とを比べると、その多くが引き継がれている。

上記のことから、新科目「公共」にはシティズンシップ教育の影響が色濃く出ており、根幹の理念の多くを共有しているといえる。

ここまで論じた高校生や若者の実態、そしてその解決に向けたシティズンシップの課題を一度整理する。

高校生や若者の実態としては第一に、政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚が低いことが挙げられる。第二に、第一の課題と関連して「積極的に社会参加する意欲が総体的に見て低い」こと、「理念や概念の理解、情報活用能力が十分に身についていない」こと、一方で「政治や経済の仕組み、働く意義等を学ぶことへの関心は高い」ことが分かっている。この2点において、「政治的関心」について一見食い違っているように思われるが、第一の「政治的関心」は実生活に結び付いた実感的関心であり、対して第二の「政治や経済の仕組み」は知識的、教養的関心である。「学校の憲法」の事例において林教諭が指摘した「読み解くことを中心とした学習の限界」が後者であり、「日常生活から想像できる範囲の延長として」捉えられるのが前者である。そして第三に、小玉教授の挙げていた、高校卒業後、大学に入ってからの脱政治化である。

上記のような実態の改善の必要性、そしてその方法としてシティズンシップ教育が有効であることは今まで論じてきたが、日本におけるシティズンシップ教育には課題がいくつか見られる。第一に、図11で示した通りの、その実施主体によるメリットとデメリットの存在である。大久保氏はこれに加えて、カリキュラムの策定主体によるメリット・デメリットも存在すると指摘している(『社会を変える教育』p.102)。第二に、小玉教授の指摘から政治的中立性の確保が挙げられる。そして第三に、高等学校教育におけるシティズンシップ教育事例の少なさが挙げられる。8章で列挙した事例を見ればわかる通り、その多くが小中学校におけるものである。また、愛知県で行われている「選挙出前トーク」の平成26年度実績は小学校44校、中学校11校、高等学校2校となっており、筆者が収集できた事例が偏っていたわけでもなさそうである。まさに主権者になろうとしている高校生に対して、このようにシティズンシップ教育の実践事例が少ないのは大変残念なことである。主権者になろうとしているからこそ政治的中立性の確保の前に躊躇されてしまっているのか、大学進学や社会へ出る準備の中でシティズンシップ教育が後回しにされてしまっているのか、原因はいくつか考えられるが、エビデンスは得られなかった。

このような課題を抱える中、いわば政府主導型としてシティズンシップ教育が取り入れられたのが「公共」である。この「公共」の登場により、いくつかの課題が解決されると予想される。まず学校主導型に見られたデメリットである。「公共」は学習指導要領に規定された必修科目であるため、学校長や自治体行政との擦り合わせは必要とせず、独自カリキュラムの作成が容易になった。またカリキュラムの策定主体のデメリットも、「公共」の大枠を政府が用意しているため、小さくなると考えられる。第二に、政治的中立性の確保である。小玉教授は、1969年通達から2015年通知によって、未成年の政治的活動が好ましくなかったものから期待されるものに転換したことを指摘していたが、「公共」はさらにそれを後押ししている。具体的には、「政治参加、世論の形成、地方自治、 国家主権(領土を含む)、国際貢献」などが題材の例として挙げられ、「討論、ディベート、模擬選挙、模擬投票、模擬裁判、インターンシップの事前・事後の学習」などが学習活動の例として考えられ、現実社会の諸課題の考察・構想が求められている。第三に、高等学校教育におけるシティズンシップ教育事例の少なさが解消されることが予想される。「公共」は必修の科目であり、その中でアクティブ・ラーニングが重視されている以上、高等学校における事例がこれから蓄積されていくという希望的観測が可能である。

以上の分析を踏まえ、以下2つの政策提言を行う。

小玉教授は、高校卒業後の脱政治化の解決策として、高大接続改革の中に主権者教育をしっかりと位置づけることを挙げていたが、私はそれを支持する。「公共」という科目として主権者教育、シティズンシップ教育のフレーミングが行われたことで、これはより実現性が増したと考えられる。現時点で、大学入学共通テストにおいて、「公共」という科目が設けられるかどうかは不明であるが、文部科学省「大学入学共通テスト実施方針策定に当たっての考え方」では「国語・数学における記述式問題導入の状況を検証しつつ、歴史総合、地理総合、公共が共通必履修科目となる次期学習指導要領に基づくテストとして実施することとなる平成36年度のテストから、地理歴史・公民分野や理科分野等でも記述式問題を導入する方向で検討を進める。」と記述されている。高校を単なる「出口」とせず、接続部である大学入学共通テストにおいて「公共」を位置づけ、大学においてもシティズンシップ教育が推進されることが望まれる。

「平成17年度教育課程実施状況調査」によれば、「課題解決的な学習を取り入れた授業を行っている」と考えている教員は政治・経済では21.2%、倫理では28.8%、「調べたことを発表させる活動を取り入れた授業を行っている」と考えている教員は政治・経済では11.4%、倫理では20.1%と低い数値で留まっている(どの数値も「行っている方だ」、「どちらかといえば行っている方だ」の回答合計)。「公共」によって、シティズンシップ教育の推進が期待される一方、実際の教育現場が現状から急転換できるとは考えにくい。また、広範囲の現代社会における課題を取り扱うため、学校外部の協力を有する可能性が高い。文部科学省「資料2 高等学校等における教科・科目の現状・課題と今後の在り方について(検討素案)(公民教育)」においては、「指導方法の変革を支援する方策」として以下が挙げられている。

●学校外部の専門性を有する人材の活用

学校外部の専門性を有する人材(例えば、弁護士、税理士、社会保険労務士や、選挙管理委員会などの関係行政部局の担当者、消費生活相談員など)や地域の大人、大学生などの積極的な活用を図る手立ての検討(土曜学習の活用も含む)

●授業で活用可能な教材等の充実

文部科学省及び各省庁(金融庁、消費者庁、法務省等)、都道府県教育センター等や各種団体が保有する教材、事例集などコンテンツの共有の在り方の検討

これらを踏まえ、自治体主導型やNPO主導型といった「コミュニティ・市民」によるシティズンシップ教育、企業主導型の「市場・企業」によるシティズンシップ教育のさらなる拡充が必要であると考えられる。現在の日本においては、「これまで官が行うべき領域を、市場や市民の力によって補う時代を迎え、市場であれ市民であれ、新しい公共を理解し、その担い手となることが求められている」(大友・大久保・原口「シティズンシップ教育の意義と可能性」)。この拡充によって、学校は外部に協力を求めやすくなるが、しかしそれと同時に各主導型におけるデメリットが顕著になると考えられる。考えられるのは、自治体、団体、企業によって扱うテーマが偏ってしまうことや、協力先が見つけられるかどうか、つまり各学校や教員のコネクションに教育の質や機会が左右され、偏りが生まれてしまうことである。この予防のために提言したいのが、「学校」、「コミュニティ・市民」、「市場・企業」のマッチングシステムである。各学校は求める協力を示し、各団体や企業は提供できるプログラムを提示する。このシステムは政府や自治体が提供する。教員の負担を減らし、全国の学校の「コネクション格差」を未然に防ぐものである。

本論文では、日本における若者のシティズンシップに関する実態を分析し、政治的な教育の必要性、現状の課題に対するシティズンシップ教育の有効性を論じた。そして、政府主導型シティズンシップ教育ともいえる「公共」に寄り添うような形で、2つの政策提言を行った。私の力不足に加え、執筆時流行したCOVID-19により参照できる文献が限られたため、本論文の分析が十分とは言えない。さらなる分析、考察の余地を以下に列挙する。

一方で、政治的教育の必要性・必要主体の考察や日本におけるシティズンシップ教育の事例収集、新科目「公共」を見据えた政策提言という点では、本論文には一定の価値を見出すことができると思われる。上記4点を今後の課題とし、今後の日本におけるシティズンシップ教育の推進、ひいては若者のシティズンシップに関する課題解決を願い、指導教授の上沼先生に心から感謝の念をここに申し上げ、本論文の結びとしたい。

Last Update:2021/1/29

© 2018 Kotaro IWAKI. All rights reserved.