水道事業運営形態の可能性

〜水道法改正が与えるものとは〜

上沼ゼミⅢ

社会科学部4年 木崎恵介

「公園の水飲み場の水道」 images labo

章立て

- はじめに

- 水道事業の定義

- 水道事業の現状と課題

- 水道法改正

- 水道事業の広域化の事例

- 民営化の事例

- NPOによる水道事業運営

- 今後の研究方針

1.はじめにー研究動機ー

私が水道民営化を問題として取り上げる理由は、二点ある。

一つ目は、インフラ整備に興味があったためである。近年、地震などの災害や老朽化によるインフラへの不安が募るなか、国や自治体においてどのような対策が実行されているかを、調べたいと思ったためである。

二つ目は、インフラの中でも、水道が、民営化により注目を浴びているからだ。私の住む地域では、水道工事が定期的に行われており、現状では水道管路の改修工事の遅れを感じることはない。しかし、他県・他地域では、深刻な問題になっているのである。この現状を踏まえ、水道事業には地域差が存在し、水道事業の安定存続が大きな問題となっていると考えられる。

今後の水道事業の持続可能性を高める一つの解決策・改善策としての「民営化の可能性」を研究する。その問題に対応するために、日本における水道民営化の是非を問うのでは、今後の水道事業の可能性につながらないため、新たな水道事業の形態につながる政策提言をゴールとする。

2.水道事業の定義

まず、水道事業の定義から始めたい。水道事業の定義として日本の水道のルールにあたる水道法の定義に則ることとする。水道法は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする法律である。

水道法の第3条では以下のように水道及び水道事業の定義づけられている。

- この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

- この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。

- この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。

- この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。

- この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。

- この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

- この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

- この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあっては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であって、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。

- この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

- この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。

- この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

- この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。

(昭五二法七三・平八法一〇七・平一三法一〇〇・一部改正)

上記の水道法第3条によると水道事業の中に上水道事業と簡易水道事業の2つに区分されている。水道事業は給水人口100人以下であるものを除くため、上水道事業を給水人口が5001人以上、簡易水道事業を101人以上5001人以下と定義している。

本論文のテーマとして、水道事業の持続可能性を高める事業形態を探ることを目的としている。そのため、広い範囲に給水しており、多くの市民に影響のある水道事業を対象とする必要があると考えられる。そのため本論文では水道事業の中で上水道事業を研究対象とする。加えて水道民営化・広域化や統合などさまざまな施策が行うために、比較的財力があると考えられる人口が集中している市区町村や都道府県が運営または運営委託しているものを対象とする。

3.水道事業の現状と課題

厚生労働省の平成30年度の「水道の基本統計」によれば、水道の普及率は、高度成長期に急激に上昇しており、現在では約98%に及んでいる。そして高度成長期に整備された管路・施設の更新時期が到来している。 というのも現在多くの水道設備は、1960〜70年代に整備されたものが50年を経過し、一斉に更新時期を迎えている。水道法に規定されている法定耐用年数は敷説から40年であり、既に更新時期を超え利用されていることになる。全国に敷設されている水道管の総延長66万163キロのうち、12.1%に当たる8万192キロで、既に耐用年数を超過している。管路の更新工事が進んでおらず、平成25年度では、全国平均の管路更新率が0.79%となっている。この進行では、すべての管路工事を完了するのに約130年かかると想定されている。

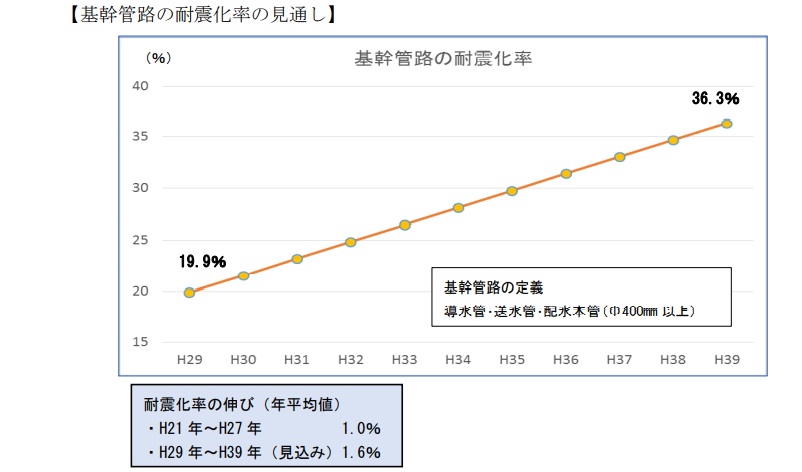

一方、水道施設の耐震化の進捗状況を見ると、平成28年度末(平成29年3月末)現在、水道施設のうち基幹管路の耐震適合性のある管の割合は約38.7%、浄水場の耐震化率は約27.9%、配水池は約53.3%である。そして平成29年度末では基幹管路は約39.3%、浄水場は約29.1%、配水池は約55.2%であった。総じて1〜2%の上昇という早いとは言えない進捗状況となっている。というのも耐震化計画策定指針の策定を通じて、水道事業体の耐震化計画の策定支援を行っているものの、中小水道事業体を中心に耐震化計画策定率は低い状況にある。将来的に南海トラフ地震が起こるといわれている中で、この進捗状況では不十分であり、災害発生時のライフラインとしての役割を果たせないとともに、水の資源を絶たれた場合より災害の被害が拡大すると考えられる。

そのような現状の中水道事業には3つの課題に直面している。

施設整備費の拡大、料金収入の減少、水道事業に携わる職員の減少である。

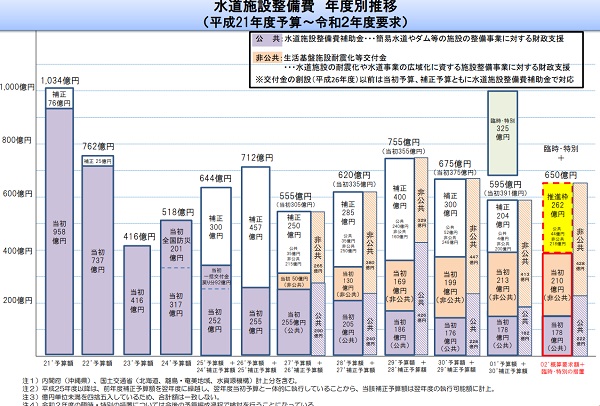

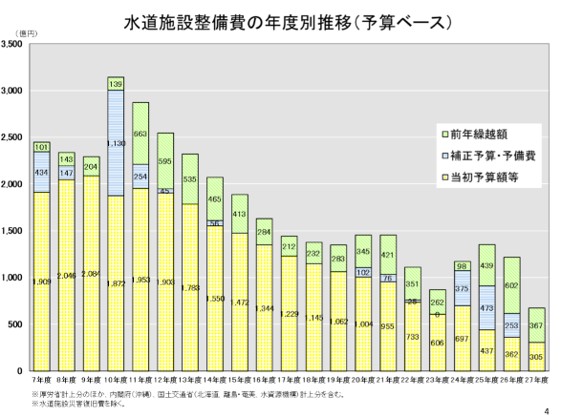

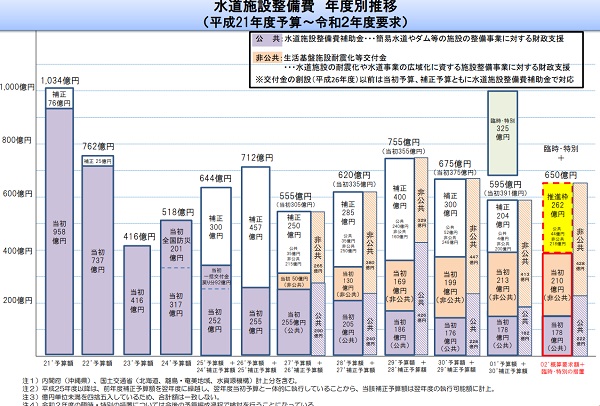

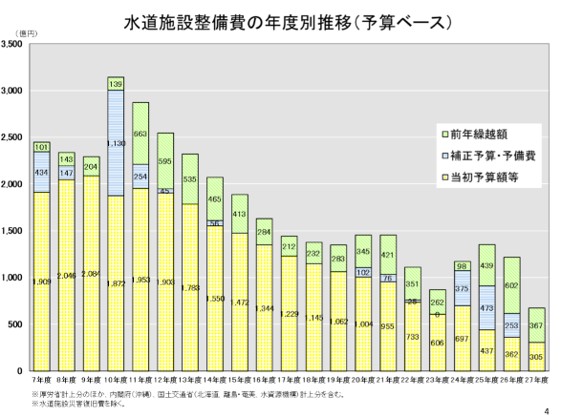

下の図は、全国の水道施設整備費の年度推移である。平成10年度から年々減少しており、平成27年度では、ピーク時の約5分の1の整備費になっている。この減少は続いており、今後も減り続けると考えられる。毎年災害などの影響により補正金を出してほとんど倍の補助金となっている。しかし当初予算額は年々減少する傾向に変化はない。また補助金の平均として600億円前後であるが、厚生労働省の推測によると将来20年間(2019年〜2038年)の更新費の平均値は約1兆9千億円なのである。

「水道施設整備費の年度別推移」出所:厚生労働省

「水道施設整備費の年度別推移」出所:厚生労働省

「水道施設整備費の年度別推移」出所:厚生労働省「水道統計」

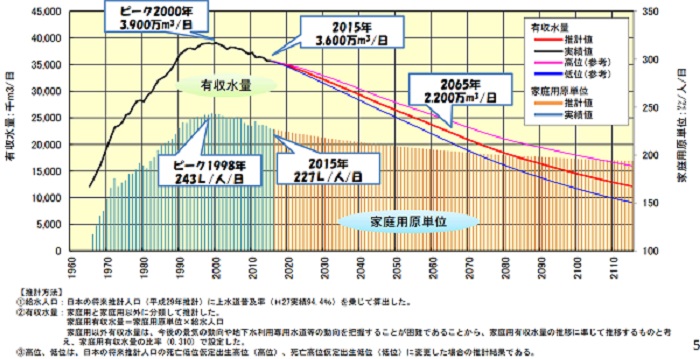

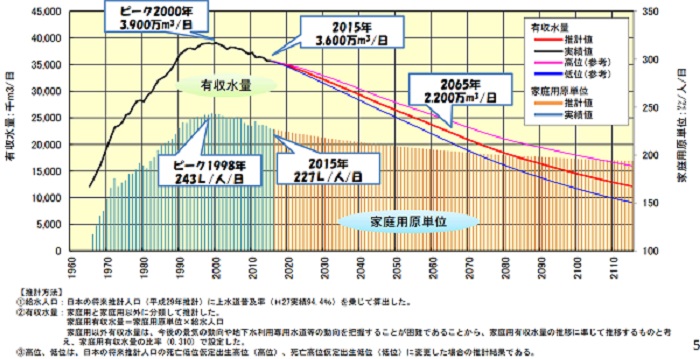

この状況に加え、日本の人口減少や、節水機器の普及等による家庭での一人当たりの使用水量の減少により、有収水量は平成12年(2000年)をピークに減少しており、50年後(2065年)にはピーク時より約4割減少し、今後も減少する傾向にある。水道事業は、原則水道料金のみで運営されているが、人口減少に伴い料金収入も減少し、水道事業の経営状況は厳しくなるとともに、施設整備用途の資金調達も困難となっている。

「水道統計」出所:厚生労働省

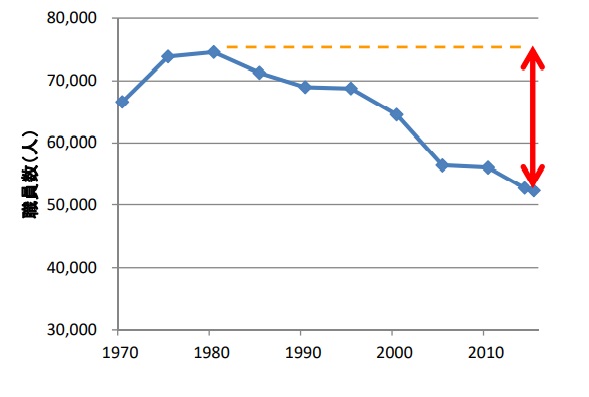

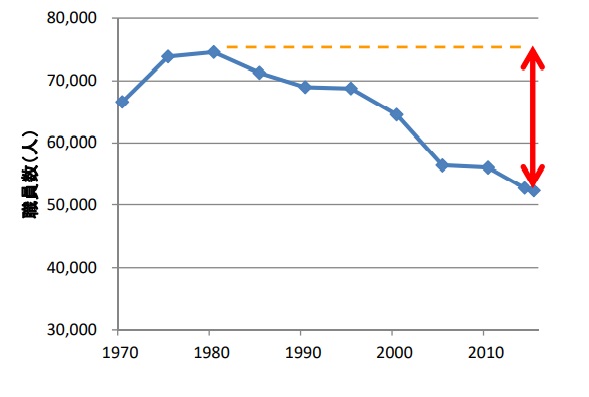

最後に水道事業の人材の減少である。

図のように水道事業の職員数は約30年前に比べて約3割減少しており、また給水人口1万人未満の小規模事業は、平均3人の職員で水道事業を運営している。この状態では、基盤の強化どころか安定して業務の行える基盤づくりが必要であると考えられる。

「地方公営企業決算状況調査」出所:総務省

4.水道法改正

平成30年12月12日に水道法の一部を改正する法律が公布され、令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行された。厚生労働省によると水道法改正の背景として人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題があり、水道の基盤強化を図るための水道法改正ということである。

また、給水需要の増加に合わせた水道の拡張整備を前提とした時代から、人口減少に伴う水の需要の減少、高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化の進行等の状況を踏まえ、既存の水道施設を維持・更新するとともに、必要な人材の確保が求められる時代となったことに対応し、水道の計画的な整備から水道の基盤の強化が求められているようになったからである。

というのも改正前の目的としては、水道の布設及び管理を適正かつ合理的に行うとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。それに対し改正後では、水道の布設及び管理を適正かつ合理的に行うとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的としている。つまり、水道事業は保護育成の段階から基盤強化の段階に変化しており、改正前の水道法では現状の事業形態では対応できなくなっているということである。

水道法改正の中で大きく分けて5つの項目で改正されている。関係者の責務の明確化、水道事業の基盤強化及び広域連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善・その他の主な改正事項の4項目である。

水道法改正内容は、厚生労働省ホームページによれば、以下の通りである。

- 関係者の責務の明確化

①国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならないこととする。

②都道府県は水道事業者等(水道事業者又は水道用水供給事業者をいう。以下同じ。)の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならないこととする。

③水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこととする。

- 広域連携の推進

①国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとする。

②都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとする。

③都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとする。

- 適切な資産管理の推進

①水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように、維持及び修繕をしなければならないこととする。

②水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならないこととする。

③水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければならないこととする。

④水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、公表するよう努めなければならないこととする。

- 官民連携の推進

地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。

- 指定給水装置工事事業者制度の改善

資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定に更新制(5年)を導入する。

この水道法改正の中で水道事業改善の方向性として2つ示されている。

広域化推進とコンカッション方式による民営化の推進の2つであり、以下で触れていきたい。

まず広域化推進について取り上げる。

改正前の水道法において広域化を推進する条文はなく、改正後の条文で事業の広域化・統合を推奨・推進するものが追加された。

まず第1条で法律の目的における「水道の計画的な整備」を「水道の基盤の強化」に変更され、第2条では国、都道府県、市町村、水道事業者等に対し、「水道の基盤の強化」に関する責務を規定している。特に、都道府県には水道事業者等の広域的な連携の推進役としての責務を規定している。第5条では国が、水道の基盤を強化するため、基本方針を定めることとし、都道府県は水道の基盤を強化するため必要があると認めるときは、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができるとしている。また、都道府県は、水道事業者等の間の広域的な連携の推進に関して協議を行うため、水道事業者等を構成員として、広域的連携等推進協議会を設置できるとしている。

このように水道事業の目的が変更されたことが起因し、広域化推進されている。広域化による利点として料金収入の安定化やサービス水準等の格差是正、人材・資金・施設の経営資源の効率的な活用、災害・事故等の緊急時対応力強化等の大きな効果が期待されている。

次に事業民営化について取り上げる。

平成14年4月1日に水道法は改正されており、現行制度第24条においても、PFI法に基づき、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定することは可能となっている。ただし、施設の運営権を民間事業者に設定するためには、地方公共団体が水道事業の認可を返上した上で、民間事業者が新たに認可を受けることが必要。地方公共団体から、不測のリスク発生時には地方公共団体が責任を負えるよう、水道事業の認可を残したまま、運営権の設定を可能として欲しいとの要望が存在した。つまり改正前の水道法においては事業の民営化は可能であったが、民間事業に運営権と責任を設定する仕組みであった。

これに対し、改正後の水道法では最低限の生活を保障するための水道の経営について、市町村が経営するという原則は変わらない。一方で、水道の基盤の強化のために官民連携を行うことは有効であり、多様な官民連携の選択肢をさらに広げるという観点から、地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、水道施設の運営権を民間事業者に設定できる方式を創設している。具体的には、地方公共団体はPFI法に基づく議会承認等の手続を経るとともに、水道法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けることにより、民間事業者に施設の運営権を設定するものである。また、水道民営化の不安要素についても言及している。運営権が設定された民間事業者による事業の実施について、PFI法に基づき、 運営権者は、設定された運営権の範囲で水道施設を運営。利用料金も自ら収受。 地方公共団体は、運営権者が設定する水道施設の利用料金の 範囲等を事前に条例で定め、運営権者の監視・監督を行うものとしている。

つまり、平成14年に改正されたことにより可能となった民営化では運営権や責任も民間企業に設定されるという課題が発生したため、今回の改正によりコンセッション方式により地方公共団体に責任を設定したままの運営権の委託が行える仕組みづくりを行ったのである。

上記のように水道法改正により、国の事業改善の方向性として広域化とコンセッション方式による民営化の2つであることが示されている。

5.水道広域化の先行事例

前章において国の事業方針として広域化が取り上げられている。都道府県に推進の責務を与えたことから、今後広域化が実施されることが推測される。広域化・統合に関しては、水道事業以外(市町村合併や公立学校合併等)において多く実施されており、人口の減少と運営費の減少・削減の問題に対して有効であることが分かっており、民営化より信頼度の高い施策であると考えられる。

水道事業の広域化において事業統合、経営の一体化、業務の共同化の3形態がある。

事業統合は経営主体も事業も一つに統合された形態であり、経営の一体化は、経営主体は同一だが、水道法の認可上、事業は別であり料金体系も別という形態である。業務の共同化は、経営主体や事業は別であるが業務の一部や施設利用を共同で行う形態である。

この3形態の中で、事業統合が他2つに比べて料金収入の安定化やサービス水準等の格差是正が可能になっており、事業改善の効力が高いと考えられる。そのため今回広域化の例として事業統合の形態を導入した香川県広域水道企業団を取り上げる。

香川県広域水道企業団は、地方自治法で定める一部事務組合であり、各家庭等に水道水を給水する水道事業を行う地方公共団体である。

県内の水道事業は、人口減少に伴う給水収益の減少が見込まれるなか、老朽化が進む水道施設の更新や、近い将来に高い確率で発生が予想されている南海トラフを震源とする巨大地震への対応、また、水道事業従事者の技術継承のほか、渇水への対応などの課題をかかえている。香川県と県内市町では、こうした課題の解決を図るため、平成20年より水道事業担当者による勉強会の開催に始まり、協議会において、水道事業の広域化について、具体的な検討を行ってきた。将来的に安全で安心な水道水を安定的に供給できる体制を確立するため、香川県と8市8町での協議を経て、水道事業を統合することによって経営基盤の強化を図り、香川県広域水道企業団を設立した。

香川県広域化水道企業団は平成30年3月28日に、水道事業について厚生労働大臣より認可を受け、事業を開始した。広域化の主な事業として、業務運営・施設整備・財政整備の3つを行っている。

業務運営に関しては、8市8町の既存の仕組み・業務を統一するものである。注目すべきは施設整備である。

施設整備は広域水道施設整備と経年施設更新整備と2つに分かれており、双方ともに施設の効率利用を目標とし、施設の重要度に基づき取捨選択を行うとしている。つまり供給範囲を拡大させることで、重複する施設を休廃止させることで全体的にかかる施設利用費用負担を削減しようとするものである。また休廃止する施設を設定することで、老朽化対策の更新整備の総数が減少するとともに、全体で更新にかかる期間も減少させることができると考えられる。

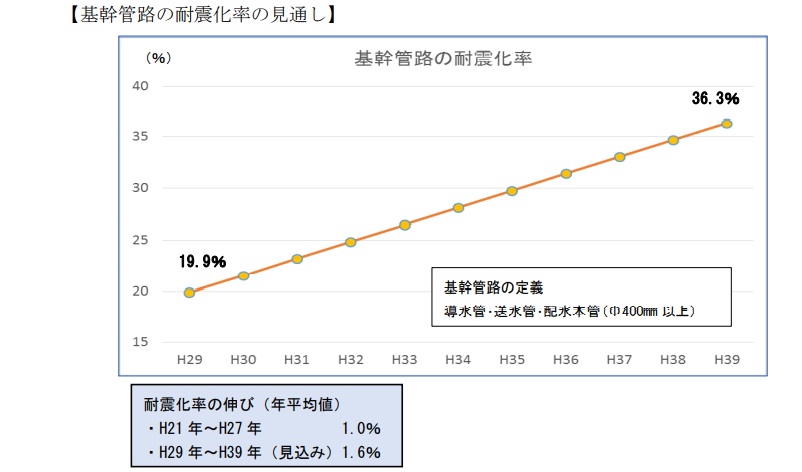

この計画によると以下の図のように平成39年(令和9年)には基幹管路の耐震化状況の

全国平均である24.9%(水道事業における耐震化の状況(平成29 年度)厚生労働省)を超え、約37%まで進めることができる。

「香川県水道広域化基本計画」出所:香川県広域化水道企業団

6.先行事例−浜松市−

浜松市は、同市ホームページによれば、2018年4月から仏ヴェオリアに、下水道運営を委託している。20年間でコストを14%、86億円減らすことをめざしている。

浜松市は、この民間委託により自治体からの人件費が削減できる。

水道料金は、市が直営で行った場合の水準をベースに、市で上限を設定し、民間事業者は、その範囲で料金を徴収する。これにより、市が提示した範囲内になるため、現実的な料金に収まると想定されていた。

ところが、翌年3月になり、浜松市長は、上水道に関して慎重になり、導入検討の延期をしている。「民間企業に丸投げするような誤解が、市民に広がっている。理解を浸透させたい」とコメントしている(「水道事業へのコンセッション方式導入の延期を決定(2019年4月現在)」)。

主な経営課題として膨大な施設の耐震化や老朽施設の更新需要の増大や人口減少等による水道料金収入の減少また、職員の減少や高齢化による技術継承への懸念があったからである。

7.先行事例−宮城県−

宮城県は、2019年3月県議会において水道事業のコンセッション方式を導入する条例改正案を可決した。そして上水道・下水道と工業用水の運営をコンセッション方式で担う事業者の公募型プロポーザルを実施する。県が行っている水道事業のうち、2つの水道用水供給事業、3つの工業用水道事業、4つの流域下水道事業に合計9の運営権を設定し、同一の事業者が運営することが前提としている。県はこれを「みやぎ型管理運営方式」と呼んでおり、いわゆるコンセッション方式である。民間ノウハウの導入によって9事業合計で約247億円のコスト削減効果(事業期間:20年間)を見込んでいる。また、県では国内初となる民間事業者による新たな運営方法の確立や価値の創出、その知見が全国の課題解決モデルとなることに期待している。水道料金については県議会の議決をもって決定するため、大幅な値上げは制限されると考えられる。

運営の基本方針として県は、以下の4つを挙げ、運営権者に遵守を求めている。

- 3種の水道事業一体での全体最適を目指した長期的視点での事業運営

- 性能発注に基づく施設運営と事業期間にわたる不断の見直し

- 責任ある事業運営の担い手としての情報公開・説明義務の履行

- 地域経済の成長,地域社会の持続的発展への貢献

事業開始は2022年4月1日を予定し、事業期間は20年と長い期間である。延長する場合も合計5年を限度とする。運営権の対価は9事業合計で10億円としている。

水道料金などは県が改定して収受し、運営権者に送金する。人件費や修繕費など事業に必要となる費用については、応募者が提案する。提案額の上限は9事業合計で1403億円。さらに、応募者には第二次審査の一環として改築提案書の提案が求められており、うち下水道事業の改築費用は4事業合計で265億円となっている。この問題点として、約1700億円もの資金力を持ち、3年以上の水道事業の経験を持ち合わせている企業となると絞られてしまう点である。現状日本国内では国内企業による完全な運営はなく、水メジャーが有力候補となると考えられる。

第一次審査書類、第二次審査参加者と競争的対話などを行い、実施契約、要求水準の調整を行う。そして、プレゼンテーションを実施して事業者の選定を行う。

「みやぎ型管理運営方式」への理解を深めてもらおうと、宮城県企業局は導入の背景やメリットなど事業の概要を紹介するスライドショーの公開を始めた。県のホームページ(HP)で視聴できるものであり、民間の経営ノウハウを生かして薬品代や光熱費をカットし、契約期間20年でコスト削減額が247億円に上るとの試算を示している。

しかし、河北新報によると市民団体「命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ」は13日、宮城県に6月に提出した公開質問状の回答を公表した。「県民の疑問に答えようとしておらず、多くの内容が不誠実だ」として、改めて質問状を送る考えを示している。このように、県民の認知度を高め信頼を得ようとしているものの、不透明性や根拠といった点が大きな壁となっている。

宮城県は2020年3月13日、水道民営化の公募を始めた。応募期限は2020年5月1日。県は2021年3月に優先交渉権者を決定した後、22年4月に民営化するとしており、現在のところ予定通り実施するという。

令和2年9月9日に行われた「みやぎ型管理運営方式」に関する事業説明会において以下のような質疑応答が行われた。

- 下水についても上水と同等の水質管理や検査体制は維持されるのか。

各種法令に基づく排水基準はもちろん,それ以上に厳しい県基準を設けている項目については,現在と同等を求める。また,検査体制は同等以上を求めることから,現在以上の体制が確保される。

- 仕様発注から性能発注に変わることに関して,県が行う定期的な法定検査の間の水質は安全と言えるのか。

水道法に基づく法定検査は変わらず県が実施する。運営権者が行う検査体制は現行以上を求め,契約に定めてこれに基づき実施することから,水の安全性が低下することはない。

- 事業費削減額としてのVFMは期待値との説明であるが,妥当性はどうか。

県の公表したコスト削減額は,導入可能性調査の段階で県が設定した期待削減額であるが,この削減額は公募の条件として明示しており,現時点で3企業グループの応募があることから判断しても,一定程度の妥当性があると考えている。

8.NPOによる水道事業運営

NPOによる水道事業運営〜ウェールズ〜

日本において現在、水道法改正により水道の民営化が一番有力な水道事業の改善方法とされている。そこで水道民営化と国営以外の選択肢を導入したウェールズの例を挙げる。

前章で示したように、水の利権化が進む中で「水」の中で何を最優先にするかによって、水道事業の在り方が変わってくると考えられる。ウェールズの例では、NPO法人を設立し、水の安全性・水道事業の持続性を重視した選択であった。

1989年に、サッチャー政権により、イギリス上下水道が完全に民営化された。

しかし、ウェールズ地方では、1997 年に発足した労働党ブレア政権が、民営化後の公益事業が巨額な利益を上げていることを問題視し、追加的な課税を実施した。

さらに、OFWAT(水道局規制局)設立以降、株価下落や格付けの引き下げによって水道企業の経営は悪化していた。そのような中、2001年5月に新たに設立されたのが、非営利団体(NPO)の水道会社Glas Cymruである。

Glas Cymruは、一般の株式会社(Company Limited by Shares)と違い、保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)という形態をとっている。保証有限責任会社は有限責任会社の一種である。全ての有限責任会社は目的を掲げなければならない。

目的としては、一般的な商業目的を掲げることも可能である。しかし、社会的企業の場合は、より特定された目的を掲げることが望ましい。チャリティ資格をもつ社会的企業の場合は、目的は必ずチャリティ目的でなければならない。Glas Cymruに関しても利益を目的とせず、水道の安定供給を目的に掲げている。

Glas Cymruには大きな特徴が二つある。

一つ目は、買収に必要な 18 億ポンド(3,420 億円)の資金をほぼ全額社債発行によって集めたことである。これはデットファイナンスと呼ばれ、「借入金融」のことである。株式会社が株式を発行し、株主から資金を調達するのに対し、デッドファイナンスは企業が借入によって資金を調達する手段である。ウェールズでの水道事業は、需要がほぼ一定であり安定しているということで、国際格付け組織からも、ある程度の評価をもらい、融資を受けることが可能であった。

もう一つの大きな特徴としては、効率的な運営によるコスト削減のために、業務の大半を民間企業に外部委託している点が挙げられる。外部委託ではあるが、主な責任・権限は企業に与えられておらず、事業全体の資本投資の責任はあくまで Glas Cymru にある。1 つの企業に委託するのではなく、業務内容ごとに細分化していることが分かる。契約期間も 3、4 年と短めであり、これはサービス契約/マネジメント契約というレベルの民営化である。これは日本の水道民営化で検討されているコンセッション方式と似ている形式であるが、契約期間の短さ・業務の細分化が大きな違いである。契約期間と業務を細かくすることで、民間企業の持てる権限を少なくし、あくまでGlas Cymruによりコントロールできる状態にしており、民間企業の大規模での業務の質の低下などのリスク回避が可能となっている。

9.政策提言

現在の日本において実施されている、または試されている政策は広域化と民営化の2つである。令和元年に改正された水道法によりこの2つの事業が推進されている。その中で水道事業の民営化は水道の安全性やライフラインとしての役割が損なわれるという考え方も存在する。だが水道法改正によりもたらされたものは、水道の危険性ではなく事業形態の多様性であると考えられる。改正前に比べて、完全な民営化からコンセッション方式の民営化が可能になったことで、地方自治体の選択肢が増えたことに間違いはない。しかし、ここで問題となるのはコンセッション方式に参入する企業である。浜松市、宮城県の事例共に民間企業に変わることで水質・価格の変化が不安視されていたのである。この不安視の改善としてウェールズの例のように非営利組織が有効であると考えられる。非営利組織を設立することを義務づける、または非営利組織のみ参入できる仕組みを設置する必要がある。この仕組みにより、商材としての水道では無くなり、水道の安全性が保障されると考えられる。

以上の点を踏まえて、以下のような制度をつくることを提案する。

10.今後の研究方針

参考文献

- imageslabo「公園の水飲み場の水道」https://imageslabo.com/photo/867(2018/11/30最終閲覧)

- 堀篭俊材「簡易水道、遅れる統合 国想定の2.5倍残る 過疎地、維持に課題」『朝日新聞』2018年07月01日付。

- 堀篭俊材「身の丈にあうインフラとは 設備老朽化、人口減で収益悪化」『朝日新聞』2018年07付き01日付。

- 吉沢龍彦「安く安全な水、黄信号 浦上拓也さん、橋本淳司さん」『朝日新聞』2018年06月27日付。

- 富田洸平、菅沼栄一郎『朝日新聞デジタル』「蛇口から安全な水、いつまで? 法改正で手探りの自治体」 https://digital.asahi.com/articles/ASLDC3J5RLDCUTIL00D.html?rm=579(2018/12/16最終閲覧)

- 大平祐嗣「浜松市で下水道初の運営権 仏ヴェオリア陣営が取得 」『日経新聞』(2018/11/19閲覧)←日経オンライン記事?紙版?

- 浜松市「海外の水道民営化の事例に関するもの」https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidow-s/suidou/kanmin/e_qa.html(2018/11/30最終閲覧)

- 厚生労働省「水道法の改正について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/index_00001.html(2018/1/31最終閲覧)

- JICA「池上彰と考える!ビジネスパーソンの「国際貢献」入門「水の問題」」

https://www.jica.go.jp/aboutoda/ikegami/01/(2019/6/14最終閲覧日)

- 岸本聡子(2019)「公共サービスの再公営化がなぜ進んでいるのか」『世界』2019年6月号pp.199-205

- 国土交通省「水資源」http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/index.html(2019/6/14最終閲覧日)

- 宮城県

「上工下水一体官民連携運営(みやぎ型管理運営方式)」

https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagigata/(2020/8/9最終閲覧日)

- 河北新報

「水道みやぎ方式の質問状回答「不誠実」 市民団体が県批判)」

https://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/202008/20200814_13008.html(2020/10/12最終閲覧日)

- 香川県広域化水道企業団

「企業団の概要」

https://union.suido-kagawa.lg.jp/site/kagawawatersupply/list150-583.html(2021/1/28最終閲覧日)

- 厚生労働省

「水道法」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79044000&dataType=0&pageNo=1(2021/1/28最終閲覧日)

- 厚生労働省

「水道法の改正について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/index_00001.html(2021/1/28最終閲覧日)

- 厚生労働省

「水道法の基本統計」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/database/kihon/index.html(2021/1/28最終閲覧日)

Last Update:2021/1/28

© 2018 Keisuke KIZAKI. All rights reserved.