図1:出所 https://konkatsu-collecton.com/articles/nS6rw

孤独問題について興味が湧いたのは、コロナ禍の中で人との関わりが一気に変化したからである。毎日の報道で感染者数を追うだけの数字が流れ不安になることが増えた。私には一人暮らしをする祖母がいる。その祖母との会話が減っただけでなく、祖母自身も人との関わりが減り大変孤独を感じ不安になることが増えたという。そこで孤独についての問題意識が芽生えた。既に未知のウイルスは多くの命を犠牲にしてきた。中高年や高齢者は生活が一新し、孤独を抱える苦しみや死に目をむけることが増えた中で、誰にも見向きもされない孤独死は社会的にも避けたいことである。これが私の孤独死問題を研究する動機である。

孤独が我々に与える影響や、人生百年時代と言われる中での処方箋として理解していきたい。

孤独(孤立)死という概念自体は比較的高齢化が進んだ現在になって注目されたと思われがちだが、明治期には単身者が自宅で死亡しているケースが報道されており、現在と同じような事例であった。最近になって孤独死が注目されたきっかけは、阪神大震災や東日本大震災が指摘される。震災後の仮設住宅で多発した孤独死が報道され、社会的に大きな問題として取り上げられた。当時は災害のため地域コミュニティが崩壊し、単身者の異常が気付けないものだとされていたが、現在は日本中で孤独死が確認されている。

ただ孤独死の社会的関心と比較して、医学的なアプローチは中々進んでいない。また、市町村レベルでの行政機関における孤独死の調査状況の取り組みが十分でないことが指摘される。

日本医科大学法医学会での金涌 佳雅氏によると『孤独死(solitary death)は広く人口に膾炙される言葉であるが,その他関連する用語として孤立死独居死、無縁死がある.ただしそれぞれの研究者は,これらの用語を明確に使い分けているわけではない.したがって,多くの調査研究で使用される孤独死や孤立死という用語も,それぞれの研究ごとで,その意味にかなりの相違があることに十分留意する必要

がある.ところで,社会学の分野では,孤独(loneliness)と社会的孤立(social isolation)という用語は異なる概念であるとされる.それは,1954 年,イギリスの

Townsend が,ロンドンの東地区の高齢者を対象に実施した親族との関係調査において,両者を次のように区別したことにはじまる.

孤独:仲間づきあいの欠如あるいは喪失による好ましからざる感じを持つこと.

社会的孤立:家族やコミュニティとほとんど接触がないということ.

この区別に従えば,「孤独死」は本人の主観を問題にし,「孤立死」は客観的・外形的な事実を重視した用語になろう.学際的な議論を円滑に進めるためには,孤立(孤独)死の用語法は,Townsend の概念に準拠したほうが望ましいだろうと考えられる.』

私研究においては孤独死として呼称を統一することにする。

孤独死や孤立死の定義について共通するキーワードとして5つが挙げられる。①自宅内の死亡、②看取りなし、③独居、④社会的孤立(ケアがない、一定の接触がない、社会的なつながりの欠如)、⑤自殺の有無だ。 死亡診断書のデータから①と⑤を集計することは可能である。一方、ほぼすべての孤独死の定義に共通した項目である②や③は、死亡診断書から調査することは困難である。故に全国レベルでの孤独死調査を難しいものとさせている。そして孤独死例での生前における社会的孤立である④の共通点を、警察や行政が確信をもって断定することは、現実的には困難なことも少なくない。

孤独死の死因構造を分析した金涌は,その死因の特徴として次のものを報告している。

i 循環器疾患

異状死の病死例では,急性虚血性心疾患やくも膜下出血などの突然死が占める割合が元々高いが、これは孤独死でも同様となっている。

ii 自殺

自殺の世帯の種類別死亡率の研究から,中年の男性の単身世帯者は自殺率が高まることが明らかにされている。男性孤独死例で自殺の占める割合は少なくない。厚生労働省・警察庁が発表した『平成28年中における自殺の状況』によると原因・動機が健康問題が一番多く、次いで経済生活問題、家庭問題、勤務問題となっている。

iii アルコール性肝障害

男性孤独死者の自宅内は酒の空瓶が散乱状態であることにしばしば遭遇する。また生前にアルコール性肝疾患やアルコール依存症と診断されている事例もしばしば見られ、男性孤独死では慢性アルコール性肝障害の死因が有意に多い。

iv 死後変化高度による不詳

死後経過日数は、女性と比べて男性で長い傾向にある。このため、孤独死で死後変化が進行した男性死体は多く死因として「死後変化高度により不詳」とせざるを得ないことは少なくない。そのため、男性孤独死の1割強は、死後変化により死因が特定できていな い状況となっている。

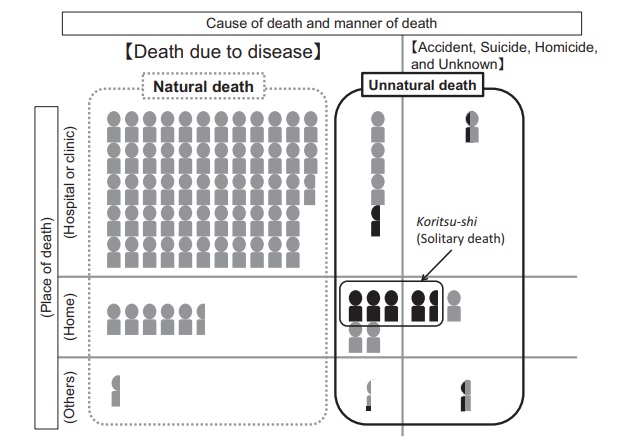

図1では東京都特別区における死因(病死、自殺、他殺、不慮の外因死、死因不明)と場所(医療機関、自宅、その他)についての概要を示す。このうち孤独死は、自殺、不慮の外因死、死因不明の自宅での死である。

例えば、2016 年の東京都区部の死亡総数は 76826人でその内異状死が 12780 人であった。この異状死の内、孤独死は 4604 人であった。すなわち異状死の 36.0% が孤独死であることが分かる。この異状死に占める孤独死の割合は、年々増加傾向にあり、1989年では 16.5% であったが、2001 年では 26.3%、2016年では 36.0% となっている。

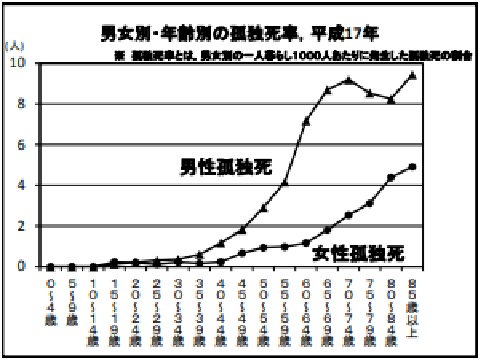

図2より東京都の調査による資料『東京都23区における孤独死の実態』によれば、男性は仕事のリタイア年齢となる60代から爆発的に孤独死件数が増加している。これはつまり、男性の人間関係とは結局のところ、そのほとんどが仕事上の関係を基礎として成り立っていることを示唆している。仕事をリタイアするということはそうした繋がりを喪失しやすい。そして、家族といった繋がりがなくなってしまうと、一気に孤独のリスクに直結することになる。

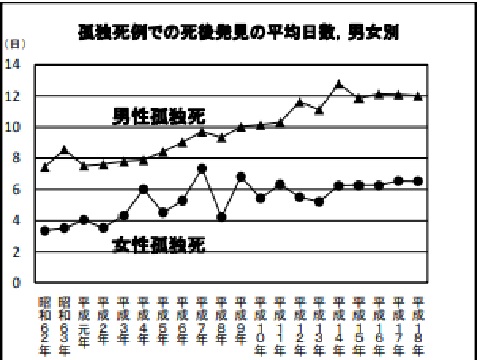

また図3からさらに注目すべきデータが存在する。孤独死した遺体が発見されるまでの平均日数には男女間でおよそ2倍の開きがあるのだ。女性側は死後平均4〜6日程度で発見されることは、日頃コミュニティに属し、姿を現すことが心配されることが少なくないことが推測される。しかしながら男性側発見されるまで約12日も要してしまう。つまり遺体発見のきっかけは他者からの心配ではなく、遺体の腐乱臭や、住環境の異変が無い限り、見つけることが困難であることを示唆している。高齢男性や単身者といった属性の人が社会から姿を消したとしても、気に掛ける仕組みがあまりに脆弱であることを示している。

・ソーシャルキャピタルは先進国最低

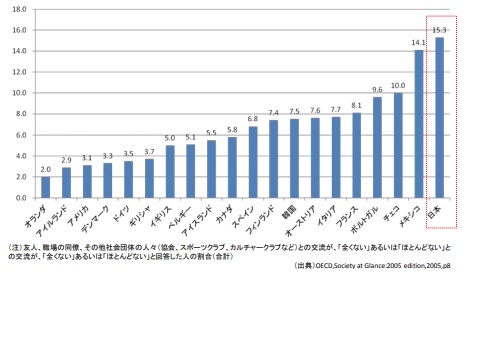

ソーシャルキャピタル(社会関係資本)とは家族以外のネットワークや地域活動参加や地域での信頼関係を指す。友人や同僚といった家族以外との交流のない人の割合がOECD諸国で最も高い値の15.3%になっている。従来ならば地域内での助け合い、近隣住民同士の助け合いなどにより補えたものが希薄になり、例えば車に乗り合って買い物に出かけたり、買い物を代わりに行うなどの助け合いがなくなってきている。

自然発生的な地域コミュニティが失われつつある場合、公的な仕組み、仕掛けでそれを補う必要が出てきている。このため、商品を自宅まで届ける「宅配サービス」を創設・活用するとともに、見守り、安否確認機能を宅配サービスに付加することも重要であり、併せて民間サービスとの連携・活用も有効である。一方、宅配サービスだけでは外出の機会を奪うことにつながり、本人の自立を阻害する可能性や認知症等を進行させてしまう可能性もある。このような取り組みについては行政だけではカバー出来ないことが現状に上がる。

・孤独死の原因

前述した定義や主たる自殺の原因を鑑みて、結果として「経済の問題」「身体・精神の問題」「社会的な問題」紋切り方に分けているが、実際はこのような要因が絡まり、孤立に至るという。

では一体孤独死を遠ざけるにはどうすればいいのだろうか。 予防するという観点で社会的問題をカバーすることによって、事前に孤独死へといたる人間関係の遮断をどう防ぐことができるかが、孤独死解決への道筋になると想定し、地域コミュニティーの希薄化等社会に関わる部分を基に議論する。

・孤独死のコスト

大きく残留物処理と現状回復に分かれ、前者は平均費用20万1174円、最大損害額は178万1595円で後者は平均費用39万1541円で最大損害額は415万8000円にも上る。

身元保証にもそれなりのコストがかかり、葬儀費用、死後事務、遺言実行等の契約で100万近くかかる。死後放置する状況は人間の尊厳を傷つけ、孤立生活が更に不健康や貧困に繋がるのだ。孤独死は死亡から発見まで日数を要するため、死亡順序に関わる遺産相続の法的紛議が起こる可能性がある。死後経過時間の推定は、遺族にとって命日を確定させる意義もあるが、死体所見や警察の捜査結果などから、科学的合理性を十分に確保した死亡日時の推定が求められる。

また、孤独死後の遺体の埋葬方法も問題となる。墓地埋葬法9条1項より、死体の葬または火葬を行う者がないときまたは判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない。墓地埋葬法9条2項より、また、その埋葬または火葬を行ったときは、その費用に関しては、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定を準用することとなっている。孤独死での埋葬費用は自治体にも負担が大きいものとなっている。

・孤独による健康リスク

米ブリガムヤング大のジュリアン・ホルトランスタッド教授の分析によると社会的つながりが強い人はそうでない人よりも50%生存率が高いという。また孤独は一日15本タバコを吸うのと同程度の健康の悪影響がある。(出典:Holt-Lunstad J Smith TB,Layton JB. Social relationship and mortality risk:A meta-analytic review. PLoS Medicine 2010;7(7):e1000316)

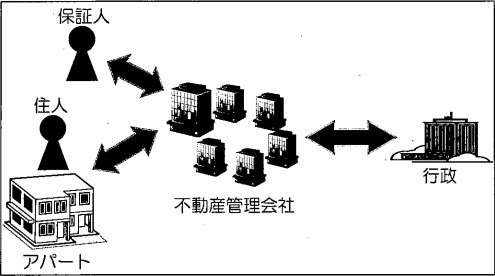

認知症高齢者・障害者等の増加、身寄りのない高齢者の増加から、保証人の必要性の有無など、保証機能の検討、死後の財産管理・処分の問題が顕在化している。これらの状況から、判断能力の低下や契約支援の必要性等により社会福祉法による福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)から成年後見制度へ移行する支援も増加しており、単身世帯の増加等により身寄りのない人々も増加していることから、親族後見人や専門職後見人のみでなく、法人後見や市民後見の必要性等公的に権利擁護の仕組みを確立していくことが求められている。

個人情報保護法関連制度の開始により、個人情報保護意識が過剰に高揚し、必要な情報が必要な機関、支援者等に伝わらず、支援を困難にしている例が生じている。自治体が保有している個人情報の取扱いについては、各自治体が自ら定めた条例によることとされ、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16年 4 月 2 日閣議決定,平成 20 年 4 月 25 日一部変更)においては、「いわゆる『過剰反応』が一部に見られることを踏まえ、地方公共団体においても、法の趣旨にのっとり、条例の適切な解釈・運用を行うことが求められる。」とされている。一方で、守秘義務のある公務員等と地域住民との連携の中での個人情報の取扱については課題があり、守秘義務を持つ民生委員と住民間の関係構築も慎重に行う必要がある。

地域や団体、関係者との連携、実際の仕組みとして動かすためには中核となる人材、コーディネートが出来うる専門職、責任者が必要である。また税収不足や他の資源に財源を分配するにあたって、扱える金額は限られている。

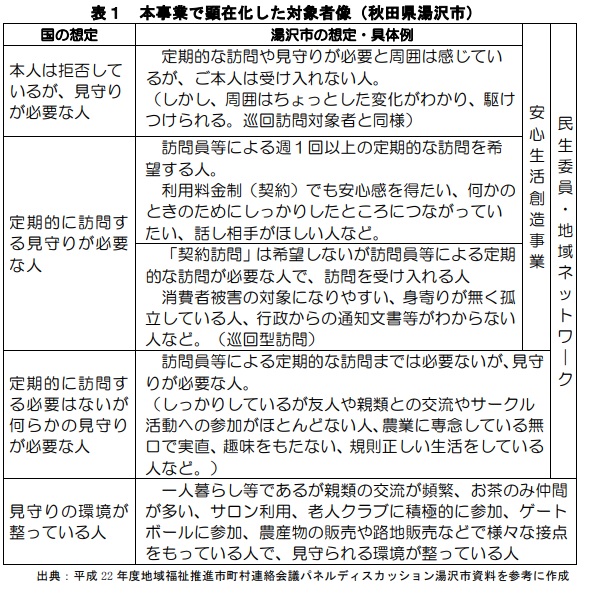

これまでに「想定していた対象者」は下記のような対象者だった。

・定期的な訪問が必要と判断されるが訪問を受け入れない人(巡回訪問対象者と同様)

・「契約訪問」は希望しないが訪問員等による定期的な訪問が必要な人で、訪問を受け入れる人(消費者被害の対象になりやすい、身寄りが無く孤立している人など)

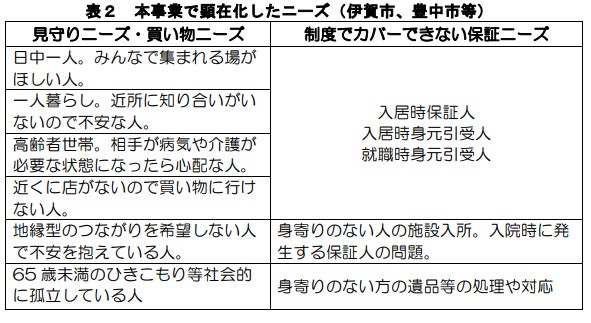

しかし、本事業から新たに顕在化した利用者・ニーズ等はこのようななる。

・地縁型のつながりを希望しない人で不安を抱えている人がいる(有償の仕組みで支援) ・近隣の助け合いだけでは見守り支援が難しい過疎地域、小規模高齢化集落がある ・一見すると元気に見える人でも、軽度認知症や関節痛等を抱えているなど何らかの支援が必要な人がいる ・65歳未満のひきこもり等社会的に孤立している人 ・もれない把握によって精神障害者の閉じこもり実態 ・入院時等に発生する保証人の問題。入居時引受人等 ・身寄りのない方の遺品等の処理や対応

孤立を未然に防ぎ、ニーズに答えながら、要援護者やをもれなく支援する体制の作り方が求められる。

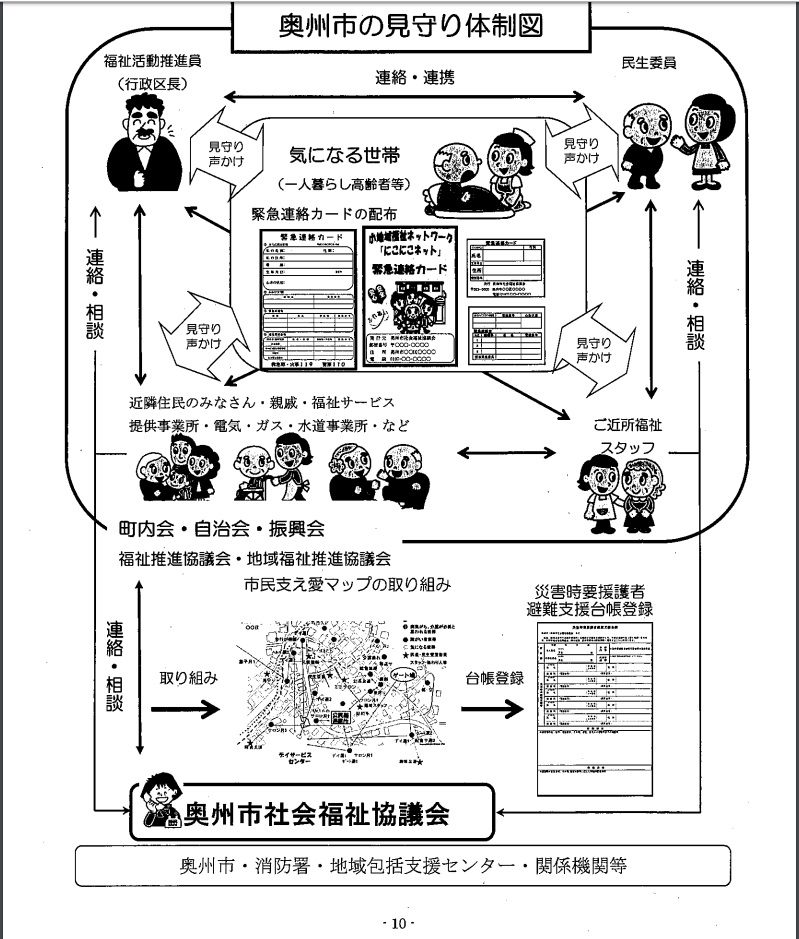

東日本大震災の発生により、災害時要援護者の把握と支援方法の確立(確認)の必要性が再確認された。これらの状況から、見守りが必要な方々が確実に見守られている仕組み、システムが求められていることが示され、「もれない把握」、「もれない体制づくり」の確立は喫緊の課題となり、「地域での要援護者に係る情報の把握・共有、安否確認方法について」盛り込むこととなっている地域福祉計画の重要性が再確認されている。また、対策を図る上で1、孤独死の発見 2、孤独死の救命 3、孤独死の予防が基本の3本柱となる。

基本料金は月に1000円程度であり、追加料金で、電話による毎日の体調確認を行うほか、買い物支援サービスも用意している。日本中にネットワークを有する日本郵便ならではのサービスと言える。

陰の功労者は、労働党のジョー・コックス下院議員(享年41)だ。選挙運動で、移民や労働者の多い英中部で何千軒と戸別訪問するなかで多くの人が孤独を抱えていると気づく。コックス氏自身も地元を離れた大学時代や子育てを通じて孤独を経験し、その辛さを理解していた。世代にかかわらず影響する孤独の問題は政策的な対応が必要だ。そう決意した彼女は15年に初当選すると、超党派の委員会を立ち上げるが、翌年6月、極右の男に射殺されてしまう。新人議員の地道な活動は、事件の衝撃と共に注目を集め、遺志を継ぐ機運が高まった。与党保守党のメイ首相は当時、国論を二分するEU離脱問題でEU側と合意した離脱案をめぐって議会と対立。しかし、この孤独の問題では大きな反対はなく、大臣任命に踏み切ることができた。

「対孤独戦略」と銘打った18年10月発表の報告書で、英政府は「孤独」について次のような定義を採用している。 「人付き合いがない、または足りないという、主観的で好ましくない感情」「社会的関係の質や量について、現状と願望が一致しない時に感じる」 それに先立ち、2000万ポンド(約28億7000万円)を計上すると政府は発表。ここまで本腰を入れるのは、「孤独」が医療費や経済を圧迫しかねないからだ。ロンドン大経済政治学院(LSE)が17年発表した研究によれば、「孤独」がもたらす医療コストは、10年間で1人当たり推計6000ポンド(約85万円)。生協などの調査では、孤独が原因の体調不良による欠勤や生産性の低下などで雇用主は年25億ポンド(約3540億円)の損失を受ける。

公的医療が無料の英国では、地域の初期診療を担う総合医療医のもとに様々な患者が訪れる。孤独に悩んで医師に話を聞いて欲しいと受診するケースも多い。「診察の2割は医療が必要なのではなく、孤独に悩む人」という報告もある。 英政府は、23年までに全国の健康医療システムに「社会的処方」を適用する方針を決めた。総合医療医が医療ではなく「社会的処方」が必要だと判断すれば、「リンクワーカー」に連絡。リンクワーカーが孤独な人のニーズに合った地域活動への参加を手配したり、ケアを受けたりできるよう調整したりする。 政府主導の「孤独について語ろう」キャンペーンも始まっている。「孤独はスティグマ(汚名、恥辱)とされ、認めることは克服し難く感じられるかもしれない」と、政府報告書は指摘する。なぜ、スティグマなのか。自分が孤独だと認めることは「弱さの表れ」と考えたり、「他人を煩わせたくない」と思ったりするからだという。BBCラジオなどの調査では、16〜24歳の若者がどの年代よりも頻繁に最も強く孤独を感じるという結果だった。20年度からは小中学校のカリキュラムに孤独の学習を組み入れることを決めた。 英政府は「それぞれに友人をつくることはできなくても、よりつながりのある社会を創造しようとしている」と報告書で自信を見せる。しかし、EU離脱のあおりを受け、世界初の孤独担当相はわずか1年半ほどの間に2回交代、すでに3人目となっている。

①人口規模が小さく顔見知りの多い地域であっても、地域特性に係わらず年齢で線を引かない「制度からもれる者をもれなく把握する」仕組みをシステムとして構築するこが重要である。

②行政だけでは、財源やマンパワーのリソース不足である。

③個人情報の扱いや権利擁護の点から法改正が無ければ自由に動けるわけではない。

④行政、地域住民、企業、NPO法人の包括的利用、又親族のサポートが孤独死防止また孤独死の早期発見につながると考えられる。

⑤孤独死実態調査を行っていない自治体があることを鑑みて、国や都道府県が安心生活創造事業のようにモデル構築を啓蒙することが、孤独死を予防する礎になる。

①行政、民間企業、NPO団体、地域住民が孤独死を網羅確認できるネットワーク構築を徹底する。各セクターのみのネットワーク構築は予算や人員配置的には不可能である。また、行政だけでなく、住民一人一人の孤独死リスクを啓蒙する必要があり、各個人が死への準備を行うことでリスク分散が可能となる。上記のようなシステム化には、市町村が主体的に取り組まなければ不可能である。

②各地方公共団体での孤独死確認のモデル作りをする。2008年での金涌の調査によると孤独死実態調査の予定がないところは約 7 割であり、孤独死の定義が不統一なまま実態調査が行われている課題を報告していることから、未だに市町村レベルではモデル構築を行っていないことが多い。その現状を打破するため、地域福祉推進市町村の取り組みを例に、各自治体が対応可能な施策を導入すべきだ。また、政府から自治体に対し、モデル構築への発信を強化すべきである。民生委員児童委員や自治会等これまで地域の支援担ってきた人々を大切にしながらも、新たな人材を養成し、これまで地域の支援を担った人々と連携しながら取組む仕組みを構築する。

③市町村での人材・財源確保

大学との連携・協力や若者の協力など、地域人材を有効に活用し、見守りや買い物支援等を充実することも期待される。また、共同募金や民間事業者による寄付制度の活用、募金箱や寄付金付自動販売機の設置等を行い人材と財源確保に努める。市町村単位に地域福祉財源を助成するための委員会を創設し、住民に見える地域の財源づくりと助成を行う仕組みが必要である。

Last Update:2021/1/31

© 2021 Kazuki KOSAKO. All rights reserved.