ナイトタイムエコノミーの推進

―インバウンド消費増加に向けて―

上沼ゼミ4年 西田賢治

図1:「渋谷の夜(写真:まちゃー/PIXTA)」

出所:塚田紀史(2017/7/9)

はじめにー研究動機ー

筆者は、大学に入ってから海外旅行する機会が増え、観光問題に対して関心が大きくなっていた。そこで、日本の観光問題について調べていると、増加する訪日観光客数に比して、1人当たりの旅行支出額は、逆に減少しているという観光問題を知った。そして、1人当たりの旅行支出の増加させ、インバウンド消費の拡大を目指す新戦略として、政府や自治体、企業が、ナイトタイムエコノミーに注目していると知った。筆者自身、海外旅行を通じて、海外のナイトライフを体験してきた。ニューヨークでは、日本と比べ遅い時間からも鑑賞可能なミュージカルを楽しみ、24時間営業の地下鉄で宿に戻ることができた。ロンドンでは、深夜帯までパブで飲んでいても、深夜帯にも走っているバスに乗り込み、宿へ安心して帰ることができた。このように、海外のナイトタイムエコノミー先進都市のナイトライフを経験しているため、研究に反映することができるのではと考え、本テーマを研究することに決めた。

新型コロナウイルスの影響で、2020年から訪日観光客は激減しており、現状インバウンド消費の拡大は見込めない。しかし、新型コロナウイルス収束後、必ず海外旅行の需要は復活する。収束後、海外旅行が再開した世界に向けて、現在、日本がとるべき施策を考察する意義はある。そこで、本論では、東京都におけるナイトタイムエコノミーの推進に向けて、ウィズコロナの世界で、現状とるべき政策提言を行う。第1章にて、日本の観光業の問題を説明する。第2章にて、ナイトタイムエコノミーを推進する意義を述べ、第3章にて、その記述を補足する。第4章にて、観光庁が提示するナイトタイムエコノミー推進における課題を記述す。第5章にて、東京の現状を示すデータを示し、第6章にて、筆者が考える東京の課題を論述する。、第7章にて、ロンドンの先進事例、第8章にて、ナイトタイムエコノミー議連の取り組みを取り上げる。第9章にて、政策提言を行い、最後に、本論分の課題を述べる。

なお、研究の対象地域を東京に限定する理由は2つある。1つ目に、東京は、訪日観光客が日本で最も訪れる都市であるためである。日本政府観光局(2020)の「日本の観光統計データ」によると、2019年の訪日外国人による東京都の訪問率は47.7%であり、都道府県別で1位である。2つ目に、海外のナイトタイムエコノミー先進都市は、東京と同様に、その国の最大都市もしくは首都であるためである。東京はその特性が似ているため、海外の先進事例を参考にすることができる。以上の2つの理由から、本論では東京を研究対象にし、ナイトタイムエコノミー推進に向けた政策提言を行う。

章立て

- 問題の所在

- なぜナイトタイムエコノミーなのか

- 風営法改正とナイトタイムエコノミー

- 観光庁が提示する課題

- 東京の現状

- 東京の課題

- 先進都市ロンドンの事例

- ナイトタイムエコノミー議連による取り組み

- 政策提言

1.問題の所在

観光庁(2016)の「明日の未来を支える観光ビジョン」によると、日本政府は、「観光立国」を目指し、2030年までに訪日観光客を6,000万人までに伸ばし、旅行消費額を15兆円まで上げるという目標が掲げている。旅行消費額の目標を達成するためには、訪日観光客数の増加に加えて、訪日観光客1人当たりの消費支出額を25万円まで増大させることが不可欠である。しかし、近年では、訪日観光客数は年々増加しているが、1人当たりの旅行支出額は、減少傾向にある。

図2:「訪日客1人当たりの旅行支出額と訪日客数の推移」

出所:お金のキャンパス(2018)

図2は、訪日観光客の1人当たりの旅行支出額と訪日観光客数の推移を示したグラフである。訪日観光客数は毎年増加しているのに対し、消費支出額は2015年が最も高く、それ以降減少している。観光庁(2019)の「訪日外国人消費動向調査」よると、2018年の訪日客数は、初となる3000万人を突破し、7年連続で前年を上回っている。しかし、消費額は節目の5兆円には届かず、4兆5064億円であった。1人当たりの消費額が15万3000円であり、3年連続の減少傾向であるためである。

また、クローズアップ現代(2017)がUNWTOより算出したデータによると、訪日観光客の1人当たりの旅行支出額は、世界の国々と比べても低い。2016年の実績では訪日観光客は世界16位であるのに対して、1人当たりの旅行支出額は世界44位に過ぎず、日本は遅れを取っている。

これらの現状から、日本では、インバウンド消費の拡大し「観光立国」を目指すために、1人当たりの旅行支出額を増加させる戦略を考える必要がある。その新戦略として注目されているのが、ナイトタイムエコノミーである。

2.なぜナイトタイムエコノミーなのか

まず、ナイトタイムエコノミーについて説明をする。カジノ研究所所長、木曽崇(2017)によると、「ナイトタイムエコノミーは、昼間に行われる一般的な経済活動に対し、日が落ちた瞬間、すなわち夜から翌朝までの間に行われる経済活動の相称」である。夜間の経済活動には、居酒屋やナイトクラブ一般的に夜遊びといわれるサービスのみではなく、夜間医療や24時間体制で営業するインフラなどを含む。新経済連盟(2016)によると、日本のナイトタイムエコノミーは、約80兆円の経済効果をもたらすとされる。現在、このナイトタイムエコノミーは、1人当たりの旅行支出額を増やし、インバウンド消費を拡大させる新戦略として盛り上がっている。では、インバウンド消費の拡大のため、ナイトタイムエコノミーを選択し、推進を目指す理由は何であろうか。以下に4つの理由を述べる。

1つ目の理由は、近年では、観光消費のスタイルが「モノ消費」から「コト消費」へと移行しているためである。つまり、商品やサービスの機能に価値を感じてお金を使うのではなく、商品やサービスによってもたらされる経験に価値を感じてお金を使う消費傾向へと変化しているのである。顕著な例を1つ挙げると、訪日観光客として最大である中国人1人当たりの消費額は、2015年4月以降減少しており、これは「爆買い」の減少に起因する。この減少の背景には、越境ECサイトの発達、中国政府による関税の引き上げ、リピーター増加による体験型観光の需要の拡大が挙げられる。このように、訪光客1人当たりのの消費額を増加させるには、減少傾向にある「モノ消費」ではなく、「コト消費」を拡大する必要がある。体験型観光であるナイトタイムエコノミーは、コト消費の一部であり、注目されるのは必然であるといえるだろう。

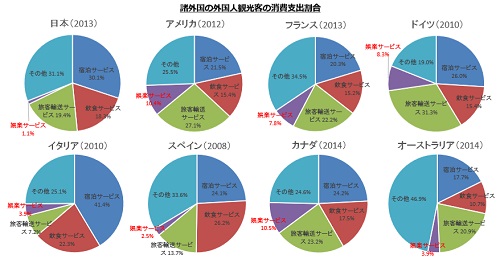

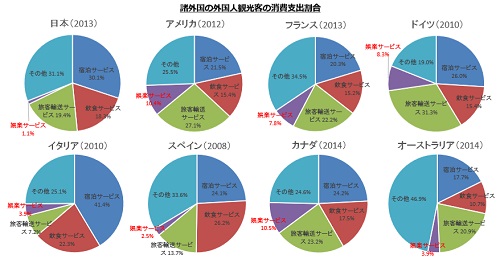

図3:「諸外国の外国人観光客の消費支出割合」

出所:観光庁(2017)

2つ目の理由は、訪日外国人旅行支出額のうち、娯楽サービスの割合が非常に小さいためである。図3は、諸外国の外国人観光客の消費支出割合を示したグラフである。図3から、日本の娯楽サービスの割合は、諸外国に比べ極めて小さいことを読みとることができる。2013年において、観光先進国であるアメリカ(10.4%)、フランス(7.8%)に比べ、日本は1.1%に過ぎない。娯楽サービスは、まだ伸びしろがあると推測される。さらに、娯楽サービスは、宿泊、飲食、交通、買い物等の消費全体に波及効果を及ぼすため、その消費額を上げる意義がある。

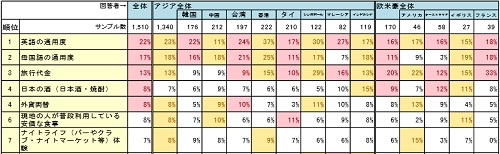

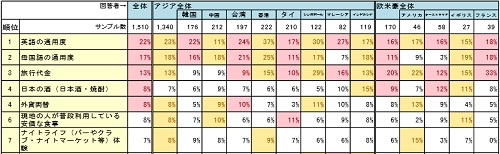

図4:「訪日外国人旅行者の意向調査」

出所:日本交通公社(2016)

3つ目の理由は、訪日外国人のナイトライフに対する不満があるためである。図4は、訪日外国人に日本旅行での不満を尋ねた調査の結果である。7位にナイトライフ体験への不満が入っている。訪日外国人はアメリカを筆頭に、言語の普通や旅行費用の高さに次いで、日本のナイトライフに不満を感じていることを読み取ることができる。つまり、裏を返すと、日本のナイトライフにはニーズがあるということがわかる。

4つ目の理由は、2016年の風営法改正が、ナイトタイムエコノミー推進の追い風となるためである。風営法改正の背景とナイトタイムエコノミーとの関連性については、次章で詳しく述べる。

以上の4つの理由から、ナイトタイムエコノミーを推進する意義はあるといえる。

3.風営法改正とナイトタイムエコノミー

風営法改正運動を牽引した斎藤貴弘(2019)によると、運動のきっかけとなった出来事は、2012年に起こった大阪、京都におけるナイトクラブの一斉摘発である。この摘発は、町の治安の悪化が主な原因である。以降、激しい摘発に苦しんでいるナイトクラブを救済するために、風営法改正運動が盛んになった。斎藤(2019)は、風営法改正までの流れを、世論喚起とロビイングを中心に、以下のように述べる。

一般的に世論喚起というと、社会的弱者とともに草の根的なデモや署名活動をしたり、裁判所の前でのビラ配りなどが想像される。しかし、斎藤が行った世論喚起はユニークな方法をとっている。ナイトクラブではなく、広く音楽文化に浸透し、知名度が高い人の呼びかけを意識した。そこで、坂本龍一さんやいとうせいこうさんなど著名な有権者を巻き込むことで、海外メディアにも注目されるようになった。また、コピーライティングを「ナイトクラブではなくダンス」と設定し、より多くの人々の共感を得るように仕向けた。このように、世論喚起を行い、メディアを通じて風営法改正に向けた機運を醸成することで、政治家も情報を耳にするようになり、具体的な政策提議に動きやすい雰囲気をつくった。

一方、具体的なロビイングとして、2013年に著名人の呼びかけなどから集まった約16万票の署名を議員会館に提出し、「ダンス文化推進委員連盟」を組成した。この時期に政権に復帰した自民党では、規制改革会議が、「成長戦略のために岩盤規制を崩す」というキャッチフレーズのもと、立ち上がった。そこで、規制改革会議や安倍政権の問題意識に刺さるアプローチとして、夜間市場創出による経済的利益を訴求した。また、政治家を味方につけるため、政治家も参加する社交ダンス業界との連携体制をつくることで、国会議員とのネットワークを作成した。

このように、世論喚起とロビイング活動を通して、世論の共感を獲得し、政治を動かすことに成功した。そして結果として、2016年に風営法が改正された。ナイトタイムエコノミーが、本格的に注目されるようになったのは、改正後である。

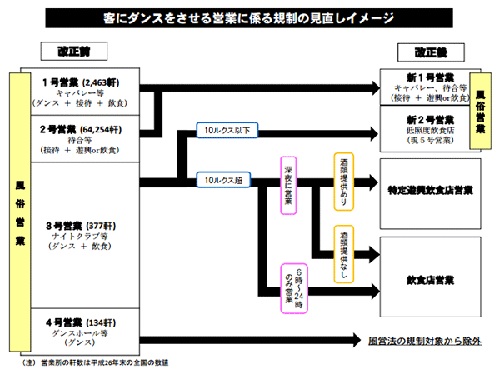

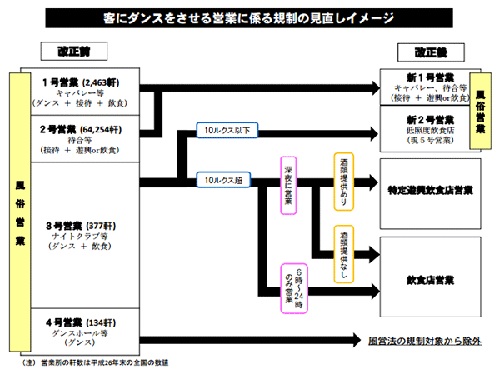

図5:「客にダンスをさせる営業に係るイメージ」

出所:風俗行政研究会(警察庁主催の有識者会議)(2016)

では、風営法改正で何が変わり、どのようにナイトタイムエコノミー推進に貢献しているのか。風営法改正での変更点は多数あるが、最も注目されるのは、ダンス営業の見直しである。図5は、風営法改正による、ダンス営業の見直しを表している。風営法改正以前は、ダンスは「風俗営業」であったため、ナイトクラブの深夜営業(0時から6時の営業)は禁止であった。風営法改正後は、照明が10ルクス超であれば、ナイトクラブの深夜営業が可能となり、お酒の提供がない店は飲食店営業に当たるようになった。お酒の提供がある場合も、設置許容地域は限られているが、「特定遊興飲食店営業許可」を取得すれば、深夜営業が可能になった。また、深夜営業の営業時間も、改正前は最大深夜1時までだったが、改正後は条例により延長が可能となった。

ナイトクラブや飲食店の深夜営業は、ナイトタイムエコノミー推進のために重要な要素の1つである。ナイトクラブの深夜営業が可能になると、クラブからクラブへのはしごや飲食店への移動などにより、消費額は上がると予測される。インバウンド消費の拡大の観点からみても、滞在日数が長い欧米からの観光客は、ナイトカルチャーが浸透しているため、日本のナイトクラブは魅力的である。そのため、ナイトクラブや飲食店の深夜営業は、消費額の増加につながると考えられる。このように、風営法改正はナイトタイムエコノミー推進の追い風となっている。

4.観光庁が提示する課題

しかし、ナイトタイムエコノミーの推進には、様々な課題が存在する。観光庁(2019)の「ナイトタイムエコノミー推進に向けたナレッジ集」は、ナイトタイムエコノミー推進における課題として、以下の7つを提示している。

- コンテンツの拡充

訪日外国人のニーズを捉えたコンテンツの開発、開拓、活用が必要。

- 場の整備

夜間コンテンツを開催する施設等を適切に活用することが必要。

- 交通アクセス

訪日外国人が快適に夜間の観光を楽しめる交通インフラの整備が必要。

- 安心安全の確保

生活者、訪日外国人等全てのステークホルダーが夜間を安心安全に楽しめる環境の整備が必要。

- プロモーション

訪日外国人向けのプロモーション(チケッティングの仕組みの構築)が必要。

- 推進体制

複数のステークホルダーが関係するため、効果的なナイトタイムエコノミー推進体制の整備が必要。

- 労働

ナイトタイムエコノミーを推進するための労働力の確保・維持、適切な処遇が必要。

観光庁は、以上の7つをナイトタイムエコノミー推進に向けて、検討すべき課題の要素として挙げている。同資料(2019)では、「各要素について個別に取り組むのではなく、ナイトタイムエコノミーに関する地域の課題をまず定義し、その課題解決に向けて各要素を同期させながら取り組む計画を作成」することが重要であると、記述されている。以上の7つの課題を基に、次章にて、東京の現状と課題について論述する。

5.東京の現状

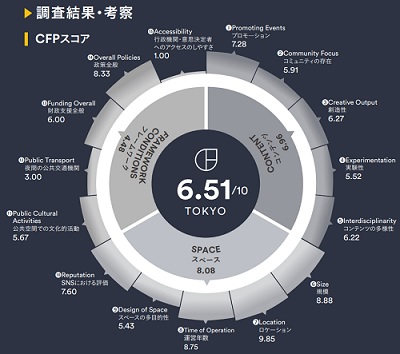

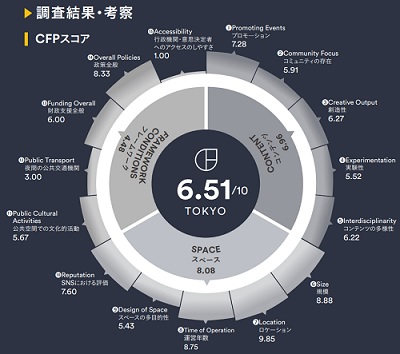

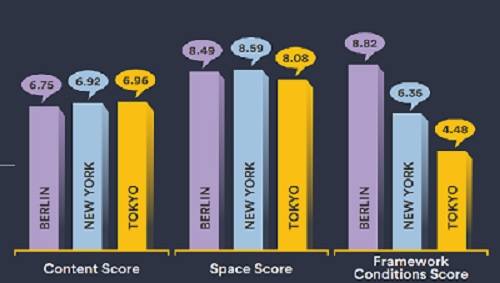

ナイトタイムエコノミー推進協議会(2020)は、夜間文化調査「Creative Footprint TOKYO」を公表した。同資料(2020)によると、この調査の目的は、「ナイトタイムエコノミーを含む体験型観光施策を、観光業だけで完結させるのではなく、文化振興やまちづくりと有機的に連結させていくこと」である。つまり、ナイトタイムエコノミーは、訪日客による観光消費額の増加を目指す経済施策であると同時に、文化推進政策でもあり、そして、まちづくり施策でもあるということだ。この目的の下、ナイトタイムエコノミー、文化の拠点となりうるミュージックベニューの調査(CFP)実施された。CFP(Creative Footprint)は、音楽の先進性や拡張性に着眼し、都市の総合的な文化力を調査するプロジェクトである。このプロジェクトは、アムステルダム初のナイトメイヤーであるミリク・ミランと、ベルリンのクラブミッションメンバーであるルッツ・ライシェリングによって、設立され、東京の前に、ベルリンとニューヨークにて、実施されている。「コンテンツ」「スペース」「フレームワーク」の3つの観点から、ミュージックベニューの文化的可能性を表し、その課題を可視化する。

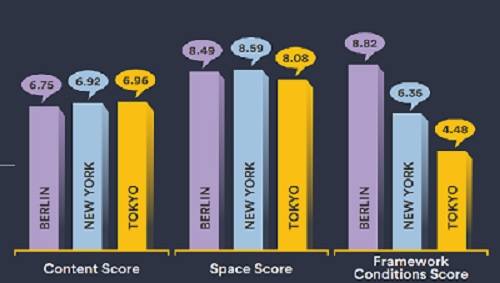

図6:「Creative Footprint TOKYO」

出所:ナイトタイムエコノミー推進協議会(2020)

図7:「ベルリン・ニューヨーク・東京の比較」

出所:ナイトタイムエコノミー推進協議会(2020)

図6は、東京のCFPスコアであり、図7は、3つのパラメーターごとの、ベルリン・ニューヨーク・東京の比較である。CFPの総合評価では、東京は、ナイトタイムエコノミー先進都市であるベルリンやニューヨークに劣っている。しかし、個別の項目をみると、「コンテンツ」では両都市をやや上回っており、「スペース」でやや劣り、「フレームワーク」では大きく差をつけられている。アーティストやベニューのオーナーから行政へのアクセスが乏しく、公共空間での文化活動のハードルが高い、また、行政から夜間の文化活動への財政支援があまりない。そして、夜間の公共交通機関の整備が不十分であることが、課題として挙げられた。

CFP東京では、新型コロナウイルスの影響で移動の自由と人同士の接触が制限される時だからこそ、アフター・ウィズコロナにおける本質的な文化体験を考える上で、役に立つ視点を提示している。そして、その視点は、ナイトタイムエコノミーの価値を再確認するために必要不可欠である。

6.東京の課題

第4章で取り上げた、観光庁が挙げている課題を基に、CFPの調査結果を踏まえて、ナイトタイムエコノミー推進に向けた、東京の課題を導き出す。東京の課題は、以下の4つであると考えられる。

- 交通機関の整備

- 場の整備

- 安心安全を確保する制度や仕組み

- 推進体制の構築

東京においては、観光庁が挙げた、「コンテンツの拡充」「プロモーション」「労働」は、優先的に取り組むべき課題ではない。その理由は以下の通りである。

CFPの調査結果では、東京のコンテンツは、ナイトタイムエコノミー先進都市を上回っている。「Creative Footprint TOKYO」(2020)では「コンテンツ」のスコアに関して「東京にはオリジナリティのあるアーティストが多く、そのパフォーマンスを目当てに客が訪れるヴェニューが多い」と分析している。「プロモーション」は、図6の①プロモーションのスコアが7.28と高いことから、充実していると考えられる。「労働」問題は、ナイトタイムエコノミーが推進されれば、自然に解消されていくだろう。ナイトタイムエコノミーを楽しむ人が増えれば、夜間の客数が増え、売り上げが上がる。売り上げが上がれば、企業は利益を求めて、営業時間を伸ばために、夜間の労働力を確保しようとする。そのために企業は、賃金を上げる、もしくは、テクノロジーを活用し、労働の代替を図る。結果として、労働不足は解消するだろう。また夜間の労働環境は、安心安全の確保する制度が構築されることにより、改善していくだろう。このように、「労働」問題は、ナイトタイムエコノミーが推進されると、自然に解消されると推測される。

以上の理由から、東京にてナイトタイムエコノミーを推進するためには、「コンテンツの拡充」「プロモーション」「労働」を除いた、上記の4つの課題を、優先的に検討すべきである。

7.先進国イギリスの事例

海外では、ナイトタイムエコノミーが進んでおり、日本もその推進にあたり学ぶことが多い。観光庁(2019)の「ナイトタイムエコノミー推進に向けたナレッジ集」よると、ナイトタイムエコノミーの先進都市であるロンドンの夜間市場は、イギリス全体に年間263億円ポンド(約4兆円)の経済効果を生み出している。この夜間市場を支える3つの政策が存在する。ここでは、自治体国際化協会(2019)の「英国のナイトタイムエコノミーについて」とAssociation of town and city management(2021)のホームページを参照して、以下に3つの政策を要約する。

- 地下鉄のが24時間営業

ロンドンでは、2016年に開催されたロンドンオリンピックに向けて、「ナイトチューブ」と呼ばれる、地下鉄の24時間営業が開始された。夜間交通の導入、運航路線の選定に際して、導入後の経済効果や需要の高い路線を調査し、需要の高い路線の順に段階的に導入を行っている。現在では、5路線が毎週金曜日と土曜日、週末に24時間運行している。さらに夜間において観光資源が集積しているエリアを結ぶ地上鉄道を導入しており、利用者の夜間における交通手段の拡充を図っている。また、従来から、多くのバスが毎日終日運転を行っており、地下鉄とともに観光客や住民のナイトライフを支えている。ロンドンでは深夜運行の導入の際に、人員体制やメンテナンス体制の変更を行うことにより、安全な運行を実現している(自治体国際化協会,2019)。

- ナイトツァ―(夜の皇帝)の設置

ナイトツァ―は行政とナイトカルチャーをつなぐ存在であり、ロンドン市長によって、任命・雇用されている。ナイトツァ―は、ナイトタイムエコノミー推進の「顔役」として広告塔の役割を果たす。また、産業界、行政部局などの「調整役」として、規制の見直しなどに働きかける役割もある。ナイトツァ―に類する職や組織は、世界の様々な都市に存在している。ロンドンのナイトツァ―という公職は、アムステルダムに存在する、ナイトメイヤー(夜の市長)に倣って、設置された。日本にもナイトメイヤーは存在しており、渋谷区では、ナイトアンバサダーを設置している(自治体国際化協会,2019)。

- パープルフラッグフラッグ制度

パープルフラッグ制度とは、国が安全な地域であると保証をする、認定制度である。犯罪率の低下や治安の改善、飲酒者への適切な健康対策など7つの厳しい評価基準を満たすと、各地域の自治体は、パープルフラッグを獲得することができる。パープルフラッグを獲得することで、パブリックイメージの向上、人々の消費拡大、犯罪率の低下、長期間の経済成長が見込まれる。また、インバウンド消費の拡大の観点からみると、初めてその地域を訪れる観光客を呼び込みやすくなる。2021年1月時点で、イギリスとアイルランドに位置する、70を超える町や都市が、パープルフラッグを獲得している。(Association of city and town management,2021)。

以上の3つの政策は、ロンドンのナイトタイムエコノミーの発展に大きく貢献しており、日本はそれらの政策から、学ぶことが多い。3つ目のパープルフラッグ制度を、日本で応用する取り組みについて、次章で紹介する。

8.ナイトタイムエコノミー議連の取り組み

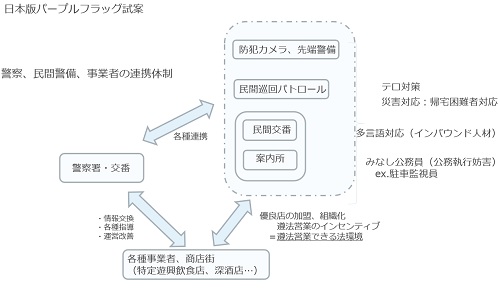

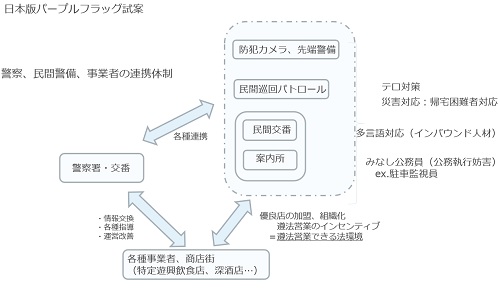

風営法改正により規制が緩和された後、新たな産業をつくる動きが生まれ、2017年、自民党内にナイトタイムエコノミー(時間市場創出)推進連盟が発足した。この議連は自民党の有志議員により設立され、経済相、国交省、観光庁、文化庁、内閣府の担当者が集合している。ナイトタイムエコノミー議連により、ナイトタイムエコノミーは、国政レベルで議論されている。斎藤貴弘(2018)が発表した、「楽しい国、実現に向けて」では、安心安全の確保に向けた取り組みを紹介している。そこでは、上述したイギリスのパープルフラッグ制度を参考にし、日本版パープルフラッグ制度を提示している。

図8:「日本版パープルフラッグ試案」

出所:斎藤貴弘(2018)

図8は、ナイトタイムエコノミー議連が提示した、日本版パープルフラッグの構造を示した図である。警察、事業者、民間警備が相互に連携をとることにより、各店舗が所在する街や地域における安全の確保が図られることを示している。この試案で注目すべき点は、防犯カメラの設置や民間交番の活動拠点の設置を含む民間警備が、安心安全の確保のため有効な手段の1つとなっている点である。民間交番とは、警察ではなく地域住民が常駐しパトロールを行う拠点である。地域住民の理解を得るためには、地域住民によるパトロールなどの取り組みは、非常に効果的であると考えられる。地域住民が安心安全だと感じる環境を作るためにも、民間警備の協力は必要な要素の1つであると考える。この連携体制を強化していき、安全性が制度的に担保されているエリアを、国が保障し認定していくという制度である。ナイトタイムエコノミー推進を目指す地方自治体は、治安問題の解決策として、この制度を導入するか検討する意義は大いにある。

9.政策提言

東京にて、ナイトタイムエコノミーを推進するためには、6章にて挙げた、4つの課題に取り組む必要がある。

1つ目の公共交通機関の整備は、市場を拡大していくために、必要不可欠である。東京では、2013年12月から社会実験として、六本木―渋谷間で都営バスの終夜運転が実施されたが、利用者の低迷から、1年足らずで中止となった。また、2020年開催予定であった東京オリンピックに合わせて、鉄道の終電繰り下げが実施される予定であったが、その実施は見送られた。2021年、東京オリンピックは、開催される予定であるが、外国人観光客の来日は見込めず、終電繰り下げは現実的ではない。このような状況においては、二次交通の充実・強化が必要不可欠であろう。自治体や夜間事業に係る企業が協力して、観光バスのシェアリングや乗り合いタクシーなどを整備し、現在ある配車サービスを拡大し、まずは、それぞれの地域内で、夜間にも帰れる「公共の足」をつくる必要があるだろう。

2つ目の場の整備は、コンテンツを保護する制度を意味するが、風営法の改正で、ナイトクラブ営業の規制は緩和された。しかし、規制の在り方は不完全であり、外国人に人気が高い「小箱」と言われる個性的なナイトクラブは、特定遊興飲食店(朝5時までの営業ライセンス)の営業所設置許容地域から外れている。今後は、こうした夜の観光資源を保護するため、条例による、適正なエリアの指定が、必須であろう。

3つ目の安心安全を確保する制度や仕組みには、第8章で記述した、日本版パープルフラッグ制度の活用が、有効である。警察、民間警備、事業者の連携体制を促すような制度をつくり、安心安全の確保を図っていくことは、ロンドンの事例からわかるように、可能である。この制度を導入するため、ナイトタイムエコノミー推進協議会と国が協働して、安全性を担保できるような、日本独自の認定基準を作成する必要がある。その基準の中には、地域住民のナイトライフに対する理解と協力を得るために、住民が主体となっている、民間警備の設置を義務付けることが、有効であるだろう。

4つ目の推進体制の構築は、上記の3つの課題に取り組む上で、礎となる、最も重要な要素である。ナイトタイムエコノミーには、住民、民間企業、地方自治体、政府等、様々なアクターが存在しており、各地域の実態に即した官民連携の推進体制を構築する必要がある。多様なステークホルダーを調整しながら巻き込むために、ナイトメイヤーの導入は、効果的である。現在、東京では渋谷区にナイトアンバサダーが設置されているが、この役割を他の地域にも拡大する必要がある。その拡大を促すために、渋谷区が中心になって、日本独自のナイトメイヤー制度のガイドラインを作成するべきであるだろう。

ウィズコロナ次代では、これまで以上に、自治体が住民に寄り添い、住民と密なコミュニケーションを図り、ビジネスコミュニティの信頼を得て、あらゆる利害関係者の間で真のパートナーシップを構築する必要がある。そのため、住民の意見をすくい上げ、行政につなげる役割を果たす、ナイトメイヤーの拡大は、最優先事項であろう。

おわりに

本論では、東京において、ナイトタイムエコノミーを推進するために、必要な政策提言を行った。本論のテーマは、インバウンド消費拡大に向けた、ナイトタイムエコノミーの推進であるが、訪日外国人が、日本のナイトライフに求めるニーズに関する論述はされていない。この論述の欠如は、新型コロナウイルスで訪日観光客が激減し、ニーズの把握が困難であることに起因している。訪日観光客のニーズ調査と、そのニーズに対応した施策の提案に関する研究は、今後の課題としたい。

参考文献

Last Update:2021/2/3

©2018 Kenji NISHIDA. All rights reserved.