「教師の労働環境は過酷を極めている(写真:kou / PIXTA)」

出所:富田頌子(2017/09/11)

本稿筆者がこのテーマに興味を持ったきっかけの1つとして挙げられるのは、労働問題への関心である。大学生という社会に出る直前の立場になり、今後、自分はどのような環境で働きたいかを考え始め、実際の企業などの労働環境や、それに関連してどのような取り組みが行われているのかに関心を持つようになった。近年、過労やそれによって引き起こされる精神疾患や病気、過労死などが大きくメディアで取り上げられるようになり、多くの企業で働き方の見直しが行われているという話をニュースなどでよく耳にするようになった。過労による自殺や過労死が社会問題として注目されるようになり、企業の労働体制に対する世間の目が厳しくなった結果、社会全体がそのような風潮になりつつある。しかし、その一方で、なかなか働き方が改善しない職業、職場も依然として存在する。その1つとして挙げられるのが教員である。

本稿筆者自身は教員志望ではないのだが、本研究で教員を研究対象にした理由は、労働問題の中でも一番身近に感じた問題が教員の労働問題だったからである。本稿筆者は、大学に入るまでに小中高と教育を受けてきたなかで、実際に過労の教員を間近で見てきた。小学2年生、中学3年生、高校3年生のときの担任が体調不良で倒れて入院した。いずれも命に別状はなく、後日復帰したのだが、朝の6時や7時から部活を行い、生徒が下校する19時以降もほとんどの教員が働いていることに、中高生頃は違和感を持たなかったが、今になり、これが相当なハードワークであることに気がついた。これらの経験から労働問題が身近にあるということに気づき、そのきっかけになった教員の労働問題を研究したいと考えた。

教員の仕事は多岐にわたり、授業だけでなく、クラス管理、部活動、学校行事、学校運営などがある。そして、そのほとんどを教員だけで行っている。そのため、公立の中学教員については50%以上が過労死ライン(後述)を超える残業を行っているのが現状である。労働の改善が進まないことで、本来の役目であるはずの授業の準備にかけられる時間を失い、授業の質が低下する可能性がある。また、こどものいじめ、不登校、自殺などに対応できないことにもつながるかもしれない。教員の労働問題は、教員だけの問題ではなく子ども、もっといえば次世代の育成に影響するものであり、研究する価値のある重要な社会問題だと考えられる。なぜこういった問題が続いているのかを明らかにし、解決するための手段としてなにができるか、研究を通して考えていきたい。

本章では、教育現場における超過労働の実態について、他産業や業務別の労働時間を比較をしながら論述する。

過労死ラインとは、過労が原因だと思われる死を労災として認めるための労災認定基準である。また、実際にどれくらい働いたら過労死するリスクがあるかという、目安として使われる場合も多い。時間で説明すると、1ヶ月間に約100時間以上の残業、または2~6ヶ月間に毎月約80時間以上の残業(およそ週20時間以上)を超えた労働の末に死亡した場合を指す。

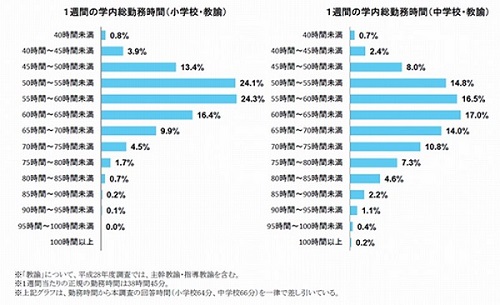

まず、前提として知ってほしいのだが、1週間当たりの勤務時間は38時間45分である。つまり、1日当たりだと7時間45分である。そこから計算すると、1週間当たりだと、だいたい58時間45分以上働くと過労死ライン超えとなる。図を見ると、小学教諭は55-60時間働く層が多く、中学教諭は60-65時間(つまり過労死ライン超えの労働時間)働く層が最も多い。

また、小学教諭の1週間当たりの平均勤務時間は57時間(週19時間程度の残業)であり、中学教諭の1週間当たりの平均勤務時間は週63時間である(週25時間程度の残業)。過労死ライン超えの労働をしている教員の割合については、小学教諭で33.5%、中学教諭で過労死ライン57.7%と過半数を上回っており、過労死ラインを超えた残業が日常化していることがわかる。これらに持ち帰り業務を含めるとさらに多くの教職員が過労死ライン越えの残業を行っていると考えられる。

ちなみに、過去10年で実際に過労死したとされている人数は63人である。この数を多いと感じるか少ないと感じるかについては個人差があるだろうが、上記のデータを踏まえた上で見ると少ないと本稿筆者は感じた。上でも説明したが、過労死ラインは過労死の目安だけでなく、労災認定基準にもなっている。とすれば、これだけの数の教員が過労死ライン超えの労働を行っているのに、公に「過労死」として扱われた人が10年で63人というのは少なすぎるのではないだろうか。そもそも労働時間そのものが本当に管理されているのか、またそれが証拠として残っているのかということにも注目する必要がある。

教員の労働時間が多いといっても、それがどれほどなのかイメージすることは難しいかもしれない。そこで、上記の教員の労働時間と他産業の労働時間を比較することで、教員の労働時間が通常の労働時間からどれだけ逸脱しているのかを明らかにしてみたい。まずは、日本全体の労働時間の変化について見ていく。

上図は、日本全体のサービス残業時間を表すグラフである。2000~2010のサービス残業時間は特に長かったが、ここ数年の傾向として、サービス残業は減少しており、2000年の約260時間に比べて約60時間減少している。これは、近年、企業の長時間労働や労働環境が問題として注目され始め、その改善に向けて、働き方改革が行われるようになったことが要因であると考えられる。

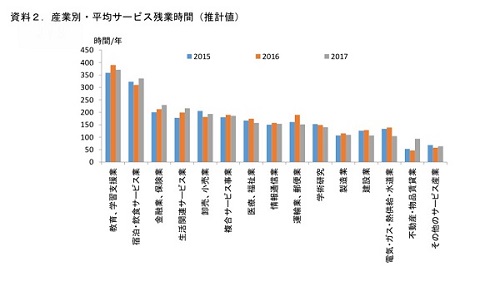

続いて、上図は産業別のサービス残業時間の平均(推計値)を表すグラフである。教育・学習支援業は、全体平均より150時間も多い約350時間もサービス残業を行っている。これは、教員というくくりではなく、このグラフはあくまで業界ごとのデータであるため、塾なども含めたものであるが、業界レベルで見ても教育業界のサービス残業時間はトップであることがわかる。業務の性質として、労働時間が長くなりやすい、もしくは「こどものため」ということから、サービス残業も良しとされているなどのことも考えられる。中学校教員(公立)に限定した場合について、簡単に計算すると、週約25時間×4で月平均100時間であり、夏休みなどの閑散期や教職調整額を考慮しても年間1000時間超えのサービス残業時間となると考えられる。これは他産業と比べても圧倒的な数字であるといえる。

教員の長時間労働について考える上で、何が原因となっているかを特定する必要がある。様々な原因があると考えられるが、その中でも「業務」が教員の労働時間に与える影響は大きい。ここでは、超過労働の原因について、業務別労働時間を通して考えていく。

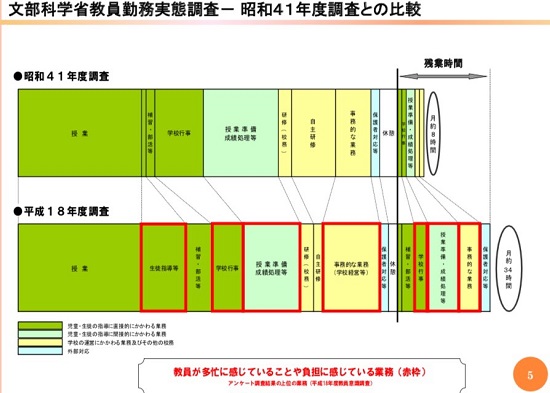

上図は、昭和41年度と平成18年度の業務別労働時間に関する、文部科学省の調査結果の比較データである。主に労働時間が増加している業務は、生徒指導、補習・部活、事務といった教員の本来の業務ではないものが多い。逆に、労働時間の内訳に占める割合が大きく減少している業務は、研修、自主研修であり、これらは教員の質、能力を高めるゆとりがないことを表しているとも考えられる。

また、労働時間の増減に関わらず、教員の負担感が大きい業務については、生徒指導、行事、授業準備、事務が挙げられる。ここで気になったのは、労働時間が増加しているはずの部活動が、負担感という点では含まれないことである。教員の長時間労働について議論するときに、部活動について争われることは多く、その是非について問われる。しかし、実際の現場には、部活動に対して積極的な教員も多く居て、すべての教員が部活動を長時間労働の原因となる問題だと認識しているわけではない、ということがわかる。外部の人間と教員、あるいは部活動に対して積極的な教員と部活動に対して消極的な教員といった内外、また、内部間での認識の違いを考慮する必要がある。

前図のデータが平成18年度と少し古いものであったため、上図の平成28年度との比較データで補足する。平成18年度と平成28年度を比較しても、特筆すべき変化はあまりない。強いて言えば、授業時間が増加しているが、早期英語教育やアクティブラーニングなどの新カリキュラムの増加が原因と考えられる。他の業務に関して言えば、誤差の範囲内での変化だけである。しかし、逆に言えば、10年前の調査から問題視されていたにも関わらず、平成18~28年度で労働時間はほぼ改善されていないということがわかる。

教員の労働の現状について知ったところで、次は制度面での課題について見ていく。公立の学校教員は分類としては地方公務員であるが、労働に関して、他の公務員と大きく異なる部分が残業に関する制度である。本章ではその制度について論述する。

公立の学校教員には大きな問題として、残業代が出ない、という問題がある。その根拠となる法律として、1971年5月に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(以下では給特法とする)というものがある。どういうものかというと、「教職調整額」として月給料の4%(週2時間分程度)を支払うかわりに、残業代が出さない、というものだ。公立学校においても基本的に労働基準法は適用されるのだが、この法律によって労働基準法第37条の「適用外時間外勤務や休日勤務については、割増賃金(残業代)を支給しなければならない」という部分が適用外となっている。

では、なぜこの法律が制定されたのだろうか。その経緯については、萬井隆令(2009)の論文の中で説明、考察が行われていたため、これを要約して記述する。

戦後、日本では労働法関連の諸法規が整備された。しかし、実際の教育現場では教員の超過労働に対して、残業代の未払いは是正されなかった。1960年代になり、全国各地の教職員組合によって残業手当請求訴訟が繰り返し提起され、その結果として、多くの訴訟で勝訴し、裁判所は残業手当の支払いを命じた。それに対して、文部科学省は「教員の職務と勤務態様の特殊性を考慮し、教員には、時間外勤務手当はなじまない」と主張し、昭和46年(1971)に給特法を制定した。(萬井隆令(2009))

給特法に関して、無制限に教員を働かせるための法律という誤解が広がっているが、次の文部科学省訓令28号には教員の超過勤務が無制限になされることを禁止する規定がある。

教育職員に対し超過勤務を命じる場合

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 学生の教育実習の指導に関する業務

(4) 教職員会議に関する業務

(5) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 (文部科学省 訓令28号「教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合に関する規程」)

給特法の問題の1つとして、当時と現在の労働時間の乖離が大きくなっていることがあげられる。残業代の代わりに支給される月給料の4%という数字は、40年前の月平均の残業時間から算出されている。40年前の月平均残業時間は約8時間である。前述の通り、現在は週25時間程度であり月平均で100時間近く残業を行っており、月給料の4%では明らかに割に合わないものとなっている。

労働問題の原因として、まず考えられるものに人手不足が挙げられる。教員の労働問題も、教員の数が足りないことで引き起こされているのだろうか。本章では教員の人員に関する現状と課題、そしてその対策可能性について考察する。

労働時間増加の要因になりうる問題の1つとして、教員不足がある。氏岡(2019)によると、2019年5月1日現在で1241人不足している。なぜ、教員が不足するという事態になっているのだろうか。まずは、平成29年度の教員採用試験の倍率について見ていく。文部科学省(2018)の『平成29年度公立学校教員採用選考試験の実施状況』によると、

平均 小学校3.5倍 中学校7.4倍(追記2019年度小学校約2.8倍、中学校約5.5倍)

最低 小学校2.4倍(富山、広島、高知) 中学校4.0倍(茨城)

となっており、この数値を見ると、必要人数を確保できていることいえる。しかし、ピークである2000年度は12.5倍、約17.9倍という倍率で、その時に比べれば実際に受験者数はかなり減っている。近年、民間就職が好調で教員をはじめとした公務員全体の人気が落ちていることや労働環境への懸念が減少の要因の1つであると考えられる。しかし、少子化が進んでいるとはいえ、大量採用時代のベテラン層の引退もあり、採用数を極端に減らしているわけではない。教員採用試験の倍率低下は教員、教育の質の低下にもつながり、この問題も放置されるべきではないと考える。とはいえ、倍率は1倍以上であるにもかかわらず、なぜ全国で教員が不足しているのだろうか。これは教員不足が、正規教員ではなく非正規教員の中で起こっていることだからであると考える。その根拠について記述していく。

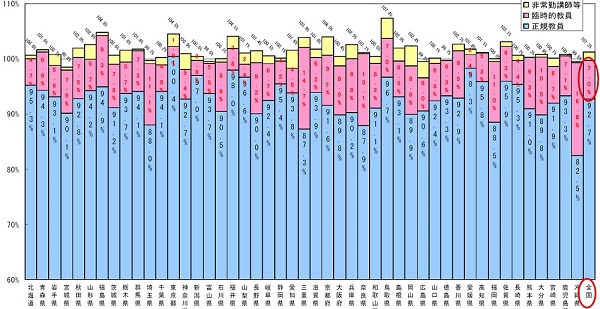

上図は、2011年の全国の教員に占める正規、非正規教員の比率を表すグラフである。2011年の臨時的教員の占める割合は全国平均で7%であるが、データが古いため補足すると、全国平均は2017年においても7.4%であり、2010年代では非正規教員の比率はそれほど変動していない。

2000年代での非正規教員増加の背景として、地方分権政策が関係していることを佐久間(2019)は指摘している。これを参考にしつつ記述する。地方分権の中で色々な権限が国から地方へ移動し、地方の裁量で様々なことができるようになった。これは教員の人員についても同様である。2001年、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(以下義務標準法)の改正が行われた。改正前は国が負担する教員の人件費は、正規の教員分にしか使えなかったのだが、改正後は非常勤講師の人件費にも使えるようになった。また、2004年には総額裁量制が導入され、国が負担する費用で雇う教員の種類、数まで決める権利を自治体が持つようになった。簡単に説明すると、改正前は国が負担する分は正規教員を1人雇うと決まっていたが、改正後は同じ額で非正規教員を2人雇うことも良いとされた。これらが、非正規教員を増やすことにつながっているのではないか、と佐久間(2019)は主張している。

本稿筆者は上記のような政策が、全国単位の非正規教員の増加だけではなく、地域間の格差をも引き起こしていると考える。上のグラフを見ると、地域ごとの差が激しく、臨時的教員の比率は東京都が最も低く、1.9%である。反対に最も高いのは沖縄で、16.8%である。正規率82.5%で全国ワーストの沖縄県の事例を取り上げる。上原(2016)の論文に非正規教員として働く理由が紹介されていたため、これを要約すると、比較的地元を離れにくい教員との親和性が高く、沖縄は教員に限らず、非正規が多く賃金が低い(これも全国ワーストである)ため、アルバイトやその他の職業より教員の非正規のほうが待遇が良いというケースも多い、とあり、こういった背景から非正規教員でも働きたいという需要が高まり、結果的に非正規教員の比率が高まったと考えられる。ちなみに、明確な関連性は確認できないが、沖縄は学力試験でもワーストである。こういったことも問題の背景になっている可能性がある。

また、地域にかかわらず、非正規教員を続ける理由として、採用試験浪人、仕事に対するやりがいなどが一般的である。そのため正規、非正規に限らず、教員が大幅に不足することはなかったが、教員志望の学生の熱意やモチベーションに依存する形での非正規教員の確保にも限度はあり、現在は、教員採用試験に落ちても民間企業に就職するなどした方が良い待遇を得られることも多くなり、非正規教員の需要に対して、供給が不足してしまうことになったと考えられる。

上で述べた非正規の問題について補足するため、教員の種類について原北(2019)を参考に記述する。

教員の種類は主に正規の教員、講師(非正規教員)の2つに分けられ、講師には常勤講師、非常勤講師がある。待遇は正規教員より劣っており、特に、非常勤講師はコマ数によって異なり、賞与がなく、社会保険も自己負担であるため、収入面では非常に不安定である。また、日本の教員免許は主に3種類あり、①普通免許状(有効期間10年)、②特別免許状(有効期間10年)、③臨時免許状(有効期間3年)がある。普通免許状については、さらに専修免許状(大学院修士課程修了程度)、一種免許状(大学卒業程度)、二種免許状(短大卒業程度)があり、基本的には短大以上の学歴と教職課程の履修が必要となっている。特別免許状は、普通免許状を持っていないが、優れた知識や経験を持つ社会人を正規の教員として雇用するための制度である。臨時免許状は、普通免許状を有するものを採用できない場合に限り、教育職員検定に合格したものに授与するものであり、普通免許状を持っていなくても3年間に限り助教諭として教えることができるという特例制度である。1年あたり発行数に関しては、普通免許は小学校28000前後、中学校は50000前後となっている。特別免許状は、小学校では1年あたりほぼゼロ、中学校においては50前後である。臨時免許は、小学校では1年あたり3000前後、中学校では2000前後である。((原北(2019))

特別免許状は、現状、ほとんど活用されているとはいえない。しかし、今後、教員の人手不足が深刻化する場合、民間出身者を登用できる制度があることは、人員問題解決の糸口になりえるのではないかと筆者は考える。

臨時免許の発行数については「普通免許状を有するものを採用できない場合に限り」という割には多すぎると感じられる。また、千葉や群馬などでは300を超える臨時免許の発行がなされているにもかかわらず、助教諭の任用はほぼゼロで、講師(=非正規教員)として採用している。このことから、正規の教員の代わりではなく非正規の人手不足のために、臨時免許の発行が行われている可能性が高いといえる。

人手不足、超過労働に関連する課題として、休職者の問題がある。休職者といっても、産前産後や私傷病によるものなど、必ずしも労働と関係があるとは限らないが、過労により心身の健康を損ねてしまうこともあり、労働問題を考える上で重要な問題であるといえる。ここでは、休職者の中でも、特に労働と密接な関係があると思われる精神疾患について扱う。

上図は、精神疾患によって休職中の教員数の推移を表すグラフである。平成29年度の調査では、精神疾患休職者は5077人で、ここ10年間では常に5000人前後で推移している(同調査の内訳 小学校2,333人(0.57%)、中学校1,384人(0.59%)、高校742人(0.40%)、特別支援学校612人(0.69%)、その他6人)。在職者全体は92万人であり、パーセンテージで表すと、精神疾患休職者は、全体の0.55%であることから、少ないと感じるかもしれない。しかし、日本全体における精神疾患の労災の請求は、1年あたり約1500件、その中で認定された件数は500件程度であることから、一般的な企業と比較するとかなり大きい割合だと考えられる。また、上記の調査はあくまでも精神疾患として扱われている休職者に限るものであるため、実際には精神疾患になり、または、そうなる前に辞めてしまう教員がいることや、精神疾患が原因の病気でも、普通の病気として扱われているケースなどもあり、メンタル面での問題を抱えている教員は、表面上のデータよりさらに多いと推測できる。

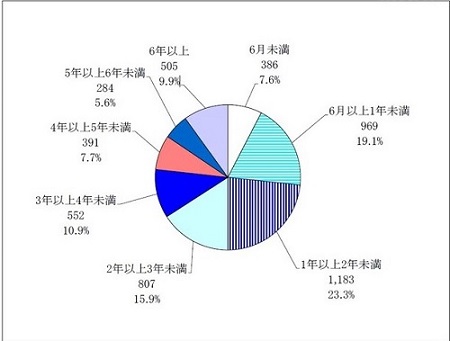

上図は、精神疾患による病気休職者の勤務期間を表すグラフである。図からわかるのは、精神疾患による休職者のほとんどが、若手の教員であるということである。精神疾患休職者のうち、半数は2年未満、90%(約4500人)は6年未満で休職に至っており、若手人材の大幅な喪失につながっている。一方、6年以上勤める者の休職者は少ないことから、勤務年数が長くなるほど定着しやすいと見ることもできる。しかし、過度のストレスがかかる職場でそのストレスに耐えられるものが残り、耐えられないものが辞めたり、精神を病んだりしてしまうということは、どの職場においてもありうることである。しかし、教職という社会的に必要不可欠な職場で、やる気のある若者が、こういった職場のストレスが原因で去っていくことは重大な問題である。

このような問題が続く中、文部科学省は平成25年ごろから医者などと連携し、休職者の抑制に向けた対策を行っている。予防措置としては、メンタルチェックの実施している。また、休職者の職場への復帰に向けて「復職支援プログラム」というものも実施している。このプログラムは47都道府県それぞれで実施されており、復職希望の者の申出後、復帰のための訓練などから始め、その後軽い業務をこなしつつ、段階的に業務復帰を目指すことができる制度である。また、復帰後のフォローとして、相談にのるなど、復帰した者の再求職や離職を防ぐような取り組みも行っている。しかし、現状としては、あまり成果は出ておらず、同調査では平成29年度時点での精神疾患による休職者のうち、

となっており、休職者数も復職者数ともにほぼ変化していないということになる。もちろん、メンタルチェックや復職支援プログラムは、休職の予防や復職者のスムーズな復帰のためにこれからも必要だが、やはりまず職場の労働環境を整え、心身ともに健康に続けられ、復帰したいと思える職場づくりが根本的な解決には必要である。

また、教員不足の要因としても、中途離職、休職者の存在は大きい。このことに関連する事例が、NHKのニュース(2017/7/14)で取り上げられていたので紹介する。熊本県天草市の本渡中学校では教員の急な休職のため、ポストが1つ空席になってしまい、臨時の教員を募集するためハローワークに求人を出し、最終的には隣の県まで探すなどしたが、誰も見つからなかった。結果として、空席のままで担任や授業などの業務を他の教員がカバーすることとなり、周りの教員に多大な負担をかけることとなった。

この事例を紹介したのはこの学校が特別な状況に置かれているというわけではなく、全国で似たような事が起こりうることを伝えるためである。また、ここで主張したいことは、中途で休職、離職をすることが他の教員の迷惑になるということではない。この事例が表していることは、臨時教員の需要低下、新卒、春季の採用に対して中途採用の難易度は高いということである。教員は通常教員免許がなくてはなれず、中途採用では大学時代に取得していて、かつすぐに働ける人材を集めなくてはならない。多くの場合、既に働いている場合が多い。正社員であれば臨時教員になるメリットが待遇面でもあまりなく、そもそも免許がなくてはスタートラインにも立つことができず、中途採用のハードルは高いといえる。春まで待てば、新規の採用のチャンスはあるのだが、それまでの周りの教員の業務が増えしまうことや今後も同じことになる可能性もあることから、放置すべき問題ではないといえる。これを解決するためには、休職者の抑制、臨時教員の待遇改善、特別免許状などの制度を活用した民間から教職への新規参入の容易化などが有効であると考える。

労働問題を解決するための方法として、まず考えられるものに人員補充がある。教員の労働問題においても、教員の数を増やせば、教員の労働時間を削減することができるのだろうか。文部科学省の実施する『教員勤務実態調査』をもとに試算されたデータでは、時間外勤務手当を導入すると、約9000億円が必要となるといわれており、いきなりこれだけの財源を確保することは難しいといわざるを得ない。つまり、給特法の廃止や大規模な職員の増員による解決は現状では難しい状況にあるといえる。これらの手段をとるためにはまず教員の業務量そのものの削減も必要であると考えられる。

前章ではの業務量そのものの削減も必要と述べたが、どうすれば良いのだろうか。業務削減の方法の1つとして考えられるのが、分業である。分業の一例として、部活動において専門のコーチとして外部の部活動指導員を導入できる制度がある。しかし、すべての学校で同様の導入ができるのか、また、部活動以外の分業は進められているのかなど様々な問題があり、本章ではそれらを取り上げる。

業務削減、分業を考える上で、まずは、どの業務を優先して行い、どの業務を削減・外部委託等をする必要があるのかを考える必要がある。その参考として、日本と海外の教員の役割の違いを見ていく。

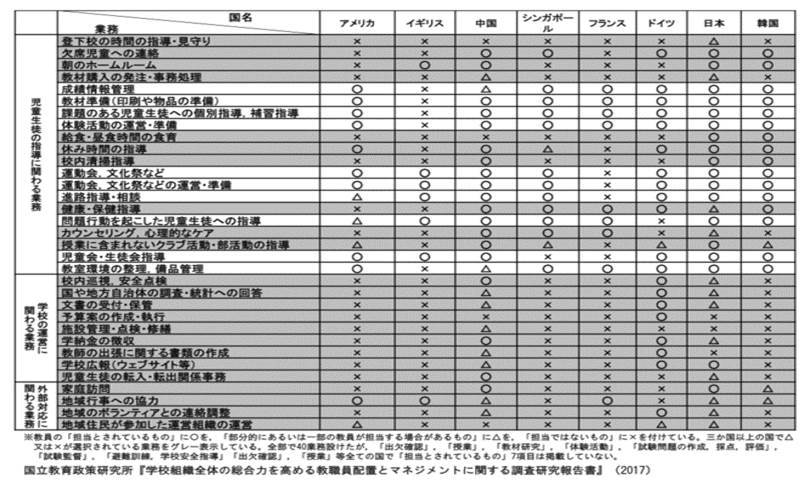

上図は、日本と他7か国の教師が担当する業務の比較データである。日本の教員は最も担当する業務が多く、続いて中国、ドイツも他国に比べて担当する業務が多い。一方、その他5か国は上記3か国に比べ、担当する業務が明らかに少ない。これらの国々に共通して言えることは、教員が学校の運営に関わる業務に一切関わっていないことである。また、国によって種類は異なるが、分業(もしくは効率化)が進んでいることがわかる。日本と海外では、学校の形態が異なり教員に求められるものも違うため、必ずしも同じように当てはめられるものではないが、事務職員と教員の完全な分業が可能であれば、かなりの業務の削減が期待できる。また、上記の報告書では、どのように分業を行っているかについても調査がなされている。例を挙げると、

といった専門職が学校内外で活躍している。

部活動は教員の労働問題についての議論で度々取り上げられ、こういった話題の中でも悪者として扱われることが多い。本当に部活動は悪者なのか、そして何が問題視されているのかについて明らかにしていく。

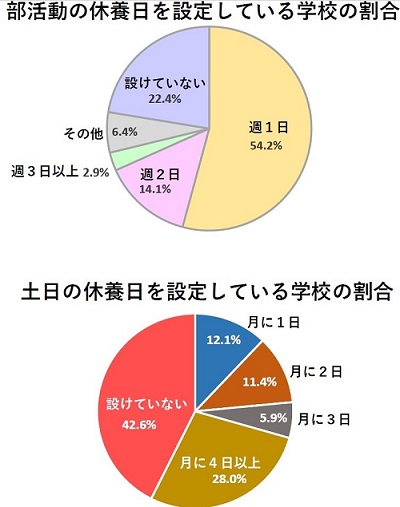

部活動の歴史は長く戦前から存在している。ここではまず、部活動のおおまかな歴史について紹介していた朝日新聞(2018/7/1)の記事を参考に説明する。部活動が拡大したのは、1964年、つまり東京五輪の後からである。64年までの中学生の運動部活動加入率は45%前後にすぎなかったが、五輪の影響を受け77年60%、87年66%、96年にピークを迎え73%となり、部活動が日本の教育の一部と認知されるようになっていった。現在は運動部72%、文化部20%とおよそ9割の学生が何かしらの部活動に所属している。制度の大きな変化としては、69年に必修クラブ活動が生まれた。これはそれまでの部活動や体育とは異なる制度で、全学生が何かしらのクラブに属すことを義務づけるものであった。79年には一部競技にしかなかった中学校のスポーツ全国大会が開始した。部活動は過熱化し、89年には必修クラブの代替として部活動を認めた。その後、体罰などの間違った指導による自殺などの事件から指導の問題も表面化し、部活動のガイドラインが13年に策定され、17年には休養のためのスポーツ庁のガイドラインが出され、平日2時間、休日3時間、週休2日間という制限を設けた。(張守男、円山史(2018/7/1))

ここまで長い歴史がありながら、なぜ部活動の問題は放置されていたのだろうか。これは89年の部活動を必修クラブの代替として認めたという背景から、部活動=義務という認識が残ったのではないかと朝日新聞(2018/7/1)の記事では指摘されている。また、本稿筆者は2008年の学習指導要綱の改訂も関係していると考える。改訂により「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」と明記されており、これは半ば義務化している部活動に釘をさすためなのだが、実際には変化は起きなかった。その理由について、学生の視点から考える。平成29年度のスポーツ庁調査よると実は全員入部制がある公立校は全体の3割である。また、そうではない学生にとっても、全体の9割の学生が部活動に所属する中、所属しないという選択をとるのは心理的に難しい部分もあるのではないだろうか。部活に所属しないことで周りから浮いてしまう、友人ができないなどの不安もあると考えられる。また、大会などの実績がある場合には内申点は大幅に増加し、特に実績はなくとも少しは評価に反映される。公立高校受験においては内申点のウエイトが大きく、教師からの評価を気にしている学生からすれば、不真面目な学生だと思われるリスクもあり、なるべく部活動に入るべきだと考えるだろう。

同じように、教員側も9割の学生が部活動に所属するため、気軽に部活動の顧問を断ることは難しいといえる。また、部活動は生徒が自主的にやるものと定めたことによって、悪化した部分もある。このことは、部活動が教育課程の外であると完全に認められたことでもあるからだ。そのため、教員にとっても、部活動に顧問として参加することは自主的なものとされ、結果的に、部活動=労働時間外としての認識が強まったと考えられる。そのため、もともとタイムカード導入率も5割未満であり、労働時間の管理が杜撰な教育現場の中でも、特に部活動の時間は軽視されることになったのではないかと本稿筆者は考える。教員の過労死に関する裁判もいくつかあるのだが、そこでも文科省の公式回答は「自主的、自発的な参加」であるため、この「自主的」という部分を主張する学校、自治体がほとんどである。それぞれの裁判では最終的に過労死として認定されているものの、亡くなってしまうこと自体が問題であり、その前段階から防ぐためにも認識を変えていく必要がある。

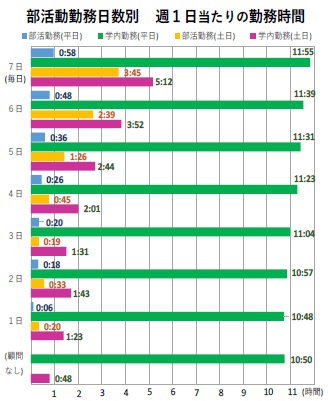

次に、部活動日数と教員の労働時間の相関性についても考える。下図は、部活動勤務日数別の週1日当たりの勤務時間を表すグラフである。週7日の活動をしている教員は、土日の休日出勤の時間がかなり長く、土日の1日当たりで5時間、つまり週10時間以上、月当たり40時間となっており、平日にも残業を行っている事を考えると、部活動がかなり業務を圧迫していると思われる。グラフからも分かるように、部活動日数が多ければ多いほど、全体の労働時間も多くなっており、部活動日数は、特に土日の勤務時間と強い相関性があるといえる。

部活動が原因で残業が多くなっているのであれば、部活動を担当しなければいいのではないかと思われるかもしれない。しかし、全国の中学校の87.5%で、全員が顧問を担当することを原則としている。生徒に関しても全体3割の学校に全員入部制があるが、教員はそれ以上に選択権がない、というのが現状である。

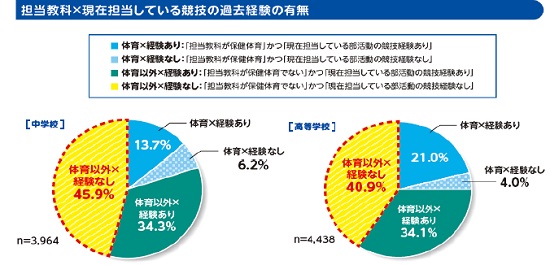

また、それに付随する問題として、特定部活動を教えることができる人材の不足がある。下の図は、部活動顧問における特定の部活動経験者又は保健体育教員の比率を表すグラフである。グラフから分かる通り、全体の45%の教員が、未経験者かつ非保健体育教員となっており、約半数の部活動において生徒に専門指導を行うことが難しい状況にある。もちろん、未経験の状態から専門知識を学ぶ教員もいるとはいえ、経験者以上に部活動に対する負担が大きく、生徒、教員双方にとって大きな問題であるといえる。

これらのことから、

以上の4つが主な課題として挙げられる。

まずは、この制度の概要について、文部科学省(2017)『部活動指導員の制度化について』を参考に説明する。部活動指導員は、2017年に制度化された比較的新しい制度である。部活動における外部指導者の活用自体は、2017年以前から私立校、公立校ともに一部学校で行われてはいたが、国の制度として正式に全国の自治体に適用されたのは、この制度が初めてとなる。募集は主に市町村単位で行われ、採用された者は、研修を受け、そこから各学校に派遣されるという仕組みである。主な職務内容としては、実技指導、安全・障害予防に関する知識・技能の指導、学校外での活動(大会・練習試合等)の引率、用具・施設の点検・管理、部活動の管理運営(会計管理等)、保護者等への連絡、年間・月間指導計画の作成、生徒指導に係る対応、事故が発生した場合の現場対応等、と多岐にわたり、部活動に関連する一連の業務を網羅している。また、採用に関わる費用に関しては、国の補助金があり、負担の割合は国1/3、都道府県1/3、市町村1/3となっており、各自治体の負担を抑えつつ、学校ごとの負担はないという仕組みになっている。ただし、国庫補助は無条件ではなく、要件として、学校全体が部活動ガイドラインを守っているかどうかが判断基準とされている。(文部科学省(2017))

上記の制度は、全国統一のものだが、採用に関する条件は自治体によって異なる。そこで、いくつかの自治体の採用に関する待遇・応募資格の条件をまとめる。まず、待遇は、主に時給1000円~2000円前後となっており、相場は時給1500円前後である。応募資格に関しては

などが挙げられる場合が多く、上記のすべての要件、もしくは一部を満たすことを求められ、誰でも簡単になれるというわけではない。

この制度に期待される効果として、文部科学省(2017)は

を挙げている。また、従来の外部指導員は活動の指導が役割とされ、単独の大会引率などは制限されていたが、部活動指導員は、引率を含めて様々な業務を引き受けることができるようになった。

しかし、一方で課題もある。一番の問題として考えられるのは、単純に普及が進んでいないということである。2019年の日本中学校体育連盟の調査(運動部活限定)では、全国の中学校における外部指導員の数は、約28800人、部活動指導員は3600人となっている。2019年度の文部科学省予算案では、9000人の部活動指導員導入を想定し、全国公立中学の3割にあたる3000校に配置できる予算約10億円を組んでおり、次年度はさらに増えた12000人分の予算に拡充している。そのため、普及しない原因は、予算不足ではなく他にあると考えられる。その要因について、本稿筆者は以下の4つが障壁となっていると考える。

要因①採用要件の厳しさ

部活動指導員だけを職業として生きていくのは難しいため、兼業が可能、もしくは生活や時間に余裕がある人になり手が限定される。平日夕方、土日などに必ず定時通り勤務が可能であるとなると、リタイア人材、主婦、フリーター、大学生など一部の属性の人しか採用できない。そこから、さらに、教員免許保持者、特定の競技に関する経験・知識を持っている人、指導ができる人となると、さらに絞られてしまう。

要因②負担・責任の重さ

外部指導員の数に対して部活動指導員の数が少ない、ということも注目すべきだと考える。部活動指導員は学校の職員という立ち位置となり、引率や他の業務ができるようになったが、一方で、その負担や責任も大きい。外部指導者の中にはボランティアとして参加している場合も多く、仕事として休日の指導や指導以外の業務まで担当するというハードルは高いと推測できる。

要因③地域間格差

前述したとおり、部活動指導員は国主導の制度だが、採用や配置は自治体ごとに任されており、自治体ごとの格差、対応の差が懸念される。日本中学校体育連盟(2019)の調査によると、一番配置人数が多いのは愛知で558人、2番目は千葉で475人である。一方、香川、長崎、鹿児島は配置人数はゼロ人である。必要人数の違いもあると考えられるが、自治体ごとの採用力や人口、制度に対する積極性の差も一つの課題である。

要因④学校間格差

自治体だけではなく学校側の対応も重要である。まず前提として、学校全体が部活動ガイドラインを守っていることが補助金の要件とされているが、特に休養日についてはガイドラインを遵守している学校が少なく、部活日数が多く負担が大きいと感じている職場で、そもそも導入ができないという点で問題があると考える。また、それに付随して最終的に部活動指導員を導入するかは現場だけでは決められず、学校長、自治体の判断にゆだねられるため、各学校の理解によって対応の差が出てしまうことも問題だと考えられる。

対策としては、一部の自治体で教員免許の所持を不問としたり、指導経験の有無を不問とするなど要件の緩和が行われており、ほかにも地域の人材バンク、民間の派遣業者の活用などの対策をとっている自治体もある。また、日本スポーツ協会のスポーツ指導者資格や日本部活指導研究協会の部活動指導検定など、資格制度を活用することによってすでに指導経験のある者を採用するだけではなく、指導人材の育成という観点から講習や研修を充実させることで制度への信頼度を高め、なり手を増やそうという動きもある。

現状では、全学校の部活動の教員負担削減や専門人材の供給は難しいといえる。ただ、まだ新しい制度でもあるため、これから認知や改善が進んでいく可能性もある。実際に導入した一部の現場では効果が出たという声もあり、活用できる余地はあると本稿筆者は考える。これからは新規参入の容易化と育成、制度に関する認知度や信頼度を高めていくための対策がより必要になっていくと考える。

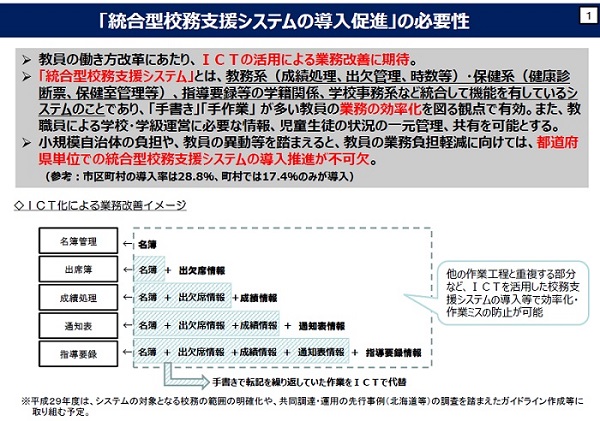

ICTとはInformation and Communication Technologyの略である。統合型校務支援システムとは教務系(成績処理、出欠管理、時数等)・保健系(健康診断票、保健室管理等)、指導要録等の学籍関係、学校事務系などを統合したシステムである。いわゆる「クラウド」と呼ばれるものを校内で作成し、手書きで行っていた生徒や学校情報を一括管理することで従来より業務を効率的にこなすことを可能にする。実際に導入されている地域もあり、大阪市では年224時間、北海道では年119時間の残業を削減することに成功している。

変形労働時間制とは、労働時間を1日単位で管理するのではなく、月単位や年単位で調整し、1日あたりの労働時間を柔軟に変化させることを可能にするための制度である。文部科学省は2018年10月15日、中央教育審議会の部会で提言した。その後2019年10月に閣議決定され、2021年4月1日から施行される予定である。その内容は、公立学校の1年間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件に、業務の多いときは最長10時間働き、その分、業務が少ないときには労働時間を減らし早く帰り、夏休みなどの休日を増やすというものである。1日単位の残業量をいくら制限するよう呼びかけても、仕事が多い以上、改善しないというのが現状であり、そこから抜け出すための制度である。年単位の残業時間を減らすことがこの制度のねらいだが、勤務時間より早く帰ることや、休日を増やすことは実際に可能なのだろうか。そもそも、業務が少ないときがあるという文科省の想定は正しいのだろうか。

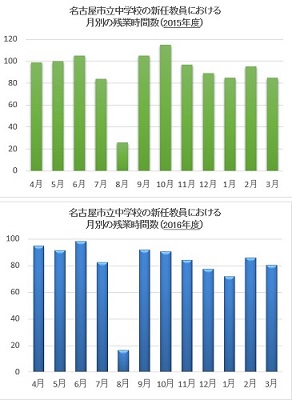

上図は、名古屋市立中学校における月別残業時間のグラフである。ちなみに、名古屋市立中学校は、一般的な公立中学であり、その一例として紹介する。グラフを見ると、夏休みに当たる8月は、残業時間が少なく、1か月当たり20時間の残業しかしていないのが特徴的である。しかし、それ以外では業務の少ない時期がないどころか、過労死ライン超えの残業が日常的におこなわれており、夏休み以外で定時より早く帰ることは難しいといえる。

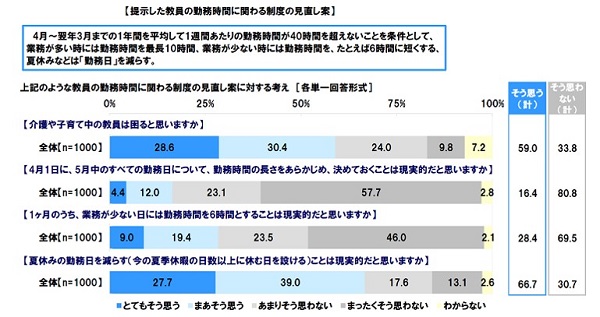

次に、教員から見た変形労働時間制に関して分析していく。図は、10月18日に発表された日本労働組合総連合会の「教員の勤務時間に関するアンケート」 の一部である。この図から変形労働時間制について、教員はどう考えているのかがわかる。問題の1つとして挙げられているのは、介護や子育て中の教員が困るという点である。【介護や子育て中の教員は困ると思いますか】という質問に対して、全体の6割程度が「そう思う」と答えている。仮にすべてがうまくいったと仮定し、長時間働いた分、閑散期にしっかり休みをとれるようにして、労働時間のつり合いがとれたとしても、常に介護や子育てを行っている教員は、毎日同じ時間に帰りづらくなって、介護や子供のお迎えに行けなくなり、不都合が生じる恐れがある。

また、2つ目の【4月1日に、5月中のすべての勤務日について、勤務時間の長さをあらかじめ、決めておくことは現実的だと思いますか】という質問に対して、8割の教員が現実的ではないと考えている。1か月先の労働時間をあらかじめ決めることすら難しいのに、1年間で調整するのは厳しいといえる。

3つ目の【1ヶ月のうち、業務が少ない日には勤務時間を6時間とすることは現実的だと思いますか】という質問でも、7割程度の人が現実的ではないと考えている。通常期間に定時より早く帰ることは多くの教員にとって難しいようだ。

4つ目の【夏休みの勤務日を減らす(今の夏季休暇の日数以上に休む日を設ける)ことは現実的だと思いますか】という質問に対して、約66%の人が現実的だと考えていた。この質問に関しては賛成意見が多く、夏季休暇の増加については、考える価値があるといえる。

本稿筆者は変形労働時間制には罰則などがなく、強制力がないということが問題であると考える。「残業時間を月○○時間以内にします」ということは、他の政策やそれに関連する会議でもよく言われている。しかし、指針や目標数値、ルールだけを定めても、それを達成するための手段が確立していないため、悉く失敗しているのが現状である。変形労働時間制を正しく機能させるためには、週当たりの残業量の制限を厳格化し無制限に残業させないようにすることが必要である。

また、現場の裁量に任せている、というのも問題である。労働時間の管理方法、残業時間と休暇の数のつり合いはどうやって算出するか、ということについて明確な基準を定めなくてはならない。

以上をまとめると、

良い点としては、次の2点がある。

問題点としては、次の6点を指摘したい。

初期段階とはいえ、課題の多さが目立っており、変形労働時間制に対する批判の声は多い。しかし、長期休暇を増やす可能性もあり、また、自治体が必要に応じて導入できるため、活用できる余地はあると本稿筆者は考える。

学校における変形労働時間制の導入を検討するにあたり、先行事例として一般的に使われている変形労働時間制についても見る必要がある。

そもそもの始まりは、労働基準法が制定された昭和22年(1947年)にさかのぼる。当初制定された労働基準法にも、4週間単位の変形労働時間制が存在していた。そして、昭和62年(1987年)の改正で大きく変化が起こる。改正では週の法定労働時間が48時間から40時間、つまり、日曜の1日休みから土日の2日休みが一般化したことが大きな変化としてあげられる。変形労働時間制も3か月単位、1ヶ月単位、1週間単位のものが導入された。その後、1993年に3か月単位の変形労働時間制は1年単位に延長された。現在は、1週間単位、1か月単位、1年単位の変形労働時間制、そして、フレックスタイム制がある。

変形労働時間制は、それぞれの対象期間を平均し、法定労働時間(原則40時間)を超えない範囲で特定の週、日において8時間以上働かせても良い、という法律である。これによって、繁忙期の残業時間を繁忙期以外の労働時間の少ない日などで相殺し実質的な残業を減らすことができる。今回、学校で検討されているのは、1年単位の変形労働時間制であるため、それに沿って説明する。まず、1年単位の変形労働時間制といっても1か月超え~1年以内と対象期間が広い。対象期間が3か月を超える場合、労働日数は280日が上限である。また、対象期間に関わらず、1日当たり10時間、1週間当たり52時間と上限があり、連続して労働させる日数も6日までという規定がある。このように、全体の労働時間が範囲内であれば、無制限に残業ができるというわけではない。それぞれの上限を超えたとき、残業として扱われることになる。

では、実際にどれだけ使われているのかということだが、厚生労働省(2018)の調査によると、日本全体で60.2%の企業がなんらかの変形労働時間制を採用している。このことからこの制度は日本全体に広く普及しているといえる。内訳をみると、

となっており、1年単位の変形労働時間制最も主流であり、反対にフレックスタイム制はあまり普及していない。これは職業、業務内容によっては導入しづらいためだと推測される。

公務員の場合はどうだろうか。教員を含めた地方公務員の場合は、地方公務員法58条第8項によって、1年間の変形労働時間制は適用除外になっている。そのため、現在は、給特法を改正し、この適用除外の対象から教員を除外しなければ、1年単位の変形労働時間制を導入することはできない。フレックスタイム制も、同じく地方公務員法58条第8項で適用除外になっている。しかし、フレックスタイム制の場合は、全国でいくつかの自治体で導入事例があり、教育現場に導入、導入を検討している自治体、学校も存在する。しかし、明確な理由は不明なため、あくまで本稿筆者の推測なのだが、

などの理由があるのではないかと考える。民間における導入率は低いとはいえ、公務員の場合は、法改正が必要ない分、1年間の変形労働時間制より導入しやすいのではないだろうか。

変形労働時間制の活用事例としては、朝日新聞(2015/8/20)の記事でユニクロを取り上げていたため、それを要約して紹介する。ユニクロは、変形労働時間制を活用し、週休3日制を導入している。どういうことか説明すると、まず、通常の法律では一日8時間を超える残業は禁止されており、36協定というものを結ぶことで合法化される。しかし、その8時間を超える労働時間は残業として扱われ、企業は従業員に残業代を支払う必要がある。変形労働時間制を利用することで週の労働時時間を10時間に延長し、週4日で40時間働き、1日休みを増やしている。(奥田貫「ユニクロ、週休3日制導入へ 10時間労働で給与同水準」『朝日新聞』(2015/8/20))

小売店、サービス業であれば、平日より週末に、お盆、年末年始、ボーナス時期などにより多く働いて欲しいと企業は考えるだろう。また、シフトを組み、一日当たりに一定の人数を保つことができれば、一人一人の休みを創出することも可能である。そのほかの企業でも経理などの部署では、決算など局所局所で特に残業が多くなる時期は予測でき、このようにわかりやすい繁忙期がある職場との親和性が高い。

しかし、一方で、制度が悪用されることもあり、いくつか裁判も起こされている。ここでは『毎日新聞』(2010/04/08)より要約した1つの事例をとりあげる。あるパスタ店でアルバイトをしていた従業員が運営会社の日本レストランシステムに、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟がある。その判決で、東京地裁は同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。変形労働時間制は事前に労働日や労働時間を明示することが条件であるが、事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。この後、この企業では変形労働時間制は廃止された。(東海林智「不払い残業代訴訟:変形労働時間制認めず 説明なく適用、支払い命令--東京地裁」『毎日新聞』(2010/04/08))

この事例から、安易な変形労働時間制の導入によってそれを運用する側にとって都合よく残業時間を操作されるという危険性もあるということが分かる。制度を導入を検討する上でこういったリスクについても同様に考慮する必要がある。

最後に、変形労働時間制導入における、企業と教員の違いから見える課題について、本稿筆者としては以下の3点を挙げたい。

横浜市では、教員の労働改善のため、『横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン』というものを作成している。主な内容についていくつか挙げると、研修にeラーニングを導入し、時間場所を気にせずに受講できるようにして時間を削減し、書類作成では、調査、回答方法の簡素化(具体的には保護者アンケートでQRコードを用いて、オンラインでアンケートを回答できるように、集計の労力を削減)、勤務時間外の留守番電話の設定など具体的で細かい内容が多く、実施されやすくなっており、上記の内容などは既に実施されている。また現時点では実施されていないが、テレワーク(2021年度実施予定)、教職員版フレックスタイム制(2021年度実施予定)など有効な内容が多く計画されている。

となっており、着実に達成しつつあるが、9時までに退勤する教職員の割合70%以上という項目はほぼ達成しているのに対し、月80時間超の教職員の割合が中学校において、32.8%と高く、業務の一局集中、閑散期と繁忙期の差などが考えられる。達成目標は時間外勤務月80時間超の教職員割合0%(2018年度小8%、中32.8%) 19時までに退勤する教職員の割合70%以上(2018年度ほぼ達成) 有給全員10日以上消化(73%平均14.6日)

(横浜市(2018)『「横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン」2018年度の取組状況を報告します』)

前章では、国や自治体の取り組みを紹介したが、本章では、より自由度が高く、学校ごとの裁量で行うことができる学校現場での取り組み事例を扱う。

2018年2月に静岡市で行われた教育研究全国集会にて発表された、神奈川県立希望ケ丘高校の事例について取り上げる。これは西日本新聞(2018/5/15)で取り上げられていた部活動の事例である。これを参考に事例の概要について記述していく。この高校は「生徒の主体性」を重視しており、他の学校にはない珍しいルールがいくつかある。まず、この高校では部活動の顧問は生徒が先生と交渉して決めなければならない。教員側は必ずしも部活動の顧問を担当する必要はなく、交渉そのものや交渉の結果を拒否することができる。交渉は、部活の顧問をやるか、やらないか、ということについて決めるだけではなく、その中では、約束事や条件についても交渉することができる。例えば、家庭の事情で土日の練習は見られないと先生が言えば、練習は平日だけにするなどのルールを決めたりする。契約は1年単位で更新され、顧問が転勤した場合や継続を拒否した場合は、また顧問探しをしなくてはならない。また、顧問がいなければ活動はできず、廃部となる。顧問を3人以上の教員が行う場合もあり、8人の顧問がいる部活動もある。また、顧問探しだけではなく、運営も主に生徒が行っており、同高校のラグビー部では、部費の管理や会計処理、用具の注文購入、活動届けなどの書類提出などもすべて部員が行っている。希望ヶ丘高校では部活動にだけではなく、文化祭、合唱祭、球技大会なども同様に、生徒が企画運営し、教員は「生徒指導部」ではなく、「生徒支援部」(8人)を置き、支援に徹している。

これら一連の制度が教員1人当たりの負担を減らしつつ、部活動練習量を確保することを可能にしている。また、運営を生徒が行うことにより、先生の負担を減らすだけでなく、生徒が従来のように「練習を頑張る」ことだけでなく生徒の自主性や組織管理能力を高めることにもつながっている。

とても優れた制度を採用しているようにも見えるが、希望ケ丘高校の取り組みに対する意見として、

「全ての学校で同じようにできるとは思えない」という指摘もあった。特に前者は、この制度を活用する上での最大の課題だといえる。この高校は元々、比較的偏差値が高く、入学する段階で既に主体性を持った優秀な学生が多くいるという見方もでき、同じように他の高校や普通の公立中学にそのまま当てはめて考えると失敗する可能性がある。また、主体性を重視するあまり生徒に負担をかけすぎてしまう可能性もあり、課外活動と学業との両立にも懸念がある。

「教師の指導者意識が低くなるのではないか」(西日本新聞(2018/5/15))

だが、学ぶべきところも多くある。部活動は生徒、教師ともに自主的に行うものとされているのにも関わらず、強制的に加入しなくてはならない場合も多く、拒否権が教員側にあるということはとても重要だと考える。また、拒否するだけではなく、練習量を含めた日程も交渉することや複数の教員と契約することで互いの負担にならないように調整しながら活動することもできる。これらは生徒の質(主体性)にかかわらず、コストもかからないことから、どの学校でも活用できる制度であるといえる。

中日新聞しずおかで取り上げられていた、静岡市立大里中学校のフレックスタイム制の事例について紹介する。広田和也(2019/2/20)によれば、 平成31年度の4月から大里中学校ではフレックスタイム制を導入した。この学校現場へのフレックスタイム制の導入は公立校では全国初である。内容を簡単に要約すると、教員は通常勤務(8:15~16:45)と2時間目出勤の遅番(9:30~18:00)からどちらかを選択し、お互いに調整することでトータルでの勤務時間を減らすことを目標にしている。また、他にも改革がなされ、これまで、19:30までやっていることもあった平日の部活動を原則16:00~18:00までの最長2時間に制限、生徒下校時間は通常17:00、部活動日18:00としている。(広田和也(2019/2/20) )

画期的な学校改革だが懸念点を上げるとすれば、平日の部活動日が火、金曜の2日しかないこと、持ち帰り業務が増えないかどうか、そして実際に守れるかどうかである。1つ目については、平日の部活動時間が少ない分土日に回るのではないかということとと、この学校では既に決定された事なので問題ないが、他の学校で導入する際、部活動好きの教員や生徒の反発やルールの無視が想定され、どう説得するか、折り合いをつけるかが重要だと本稿筆者は考える。2つ目、3つ目についてはそのままで、実際にこれまで文部科学省などは部活動時間や残業時間を制限するようなルールを作ってきたが、強制力がないため、守られてこなかった。仮に守られた上で、早く帰れるようになっても、持ち帰り業務が増える可能性もあり、自宅での業務まで管理する必要がある。

もちろん、この事例から学ぶべきこともある。この事例は学校内だけの改革であり、国や自治体は関与していない。つまり、国や自治体に頼らずともこのような改革は学校内でも可能ということである。また、資金が必要となる対策ではないため、他の公立校でも比較的実現しやすい。

フレックスタイム制の導入はこの学校でも導入されて間もなく、また、前例もないため成功事例も失敗事例もないというのが現状である。そのため、何が実現の障壁となっているかは本稿筆者の推測になってしまうのだが、そもそも学校内でこういった改革をしようという動きがないことが原因であると考える。この決定に関しては、校長の役割が大きく、一般の教員が提案してもなかなか実現は難しいだろう。しかし、この学校では校長である山下由修校長自身が教員の労働問題に強い関心があったため、校長の主導で進めた結果、実現に至った。つまり、各学校の学校長の裁量が重要であり、学校長の労働問題への意識や関心を高めることが障壁の解消にもつながるのではないかと推測する。また、第5章③で紹介した横浜市の『横浜市立学校 教職員の働き方改革プラン』にも2021年にフレックスタイム制の導入する旨について記載されており、フレックスタイム制はこれから全国で広がっていく可能性があり、今後の活用が期待される。

校長の工藤氏は従来の1学級に1人の担任教員が固定で張り付く担任制を、「1人の担任に生徒のすべてを委ねることになる制度」だと指摘し、全員担任制を導入した。全員担任制では、複数の教員がチームを組み、1学年を8人程度で運営している。この制度には授業の構成力に長けた教員、ICTの活用に長けた教員、保護者対応に長けた教員など、教員それぞれの得手不得手を考えた上で教員の配置が柔軟にできるといったメリットがある。また、その他の効果として、クレームの減少が挙げられている。これは、生徒・保護者が、悩みの内容によって相談しやすい先生を選ぶことができるため、コミュニケーションがとりやすくなり、対応の差による不満が少なくなったからである。一方で、頻繁に担任が変わるため、事務的な引継ぎでミスが起こってしまうことや、接触する生徒数が増えるために名前や顔を覚えるのが大変であるといった事がデメリットとして挙げられていた。

本章では前章までで述べた課題、事例等を踏まえ、4つの政策案の提言を行う。

(補足:教員の労働時間管理の現状について)

タイムカード等の最新の導入率は、伊藤(2020/12/25)によると、全国平均で2019年は48%、2020年は約72%である。一方で秋田、福島、山梨、広島、徳島、鹿児島などは40%台となっており、年々普及は進んでいるがまだ全国に普及しきっているとは言えない。

まず、この政策をなぜ初めに提言したのか、という事についてだが、各教員の労働時間を正確に把握できていない現状で労働改善政策を打ち出しても、その効果の有無を正確に把握できず、政策そのものの効果が薄れてしまう可能性が高いと本稿筆者は考えた。そのため、本稿では他の政策より前に、まず対処すべき課題であると位置づけた。想定される主な効果としては、超過労働の見える化が進む点、労働改善政策の前提となる調査データがより正確になる点、各教員の業務バランスを調整しやすくなる点が挙げられる。

この政策の目標は、タイムカード等の客観的に労働時間を把握するためのツールの普及率を100%に引き上げることである。具体的な政策内容については、想定される課題をいくつか列挙し、それを踏まえつつ考える。

まず、なぜ本政策案で社会人経験者を採用のターゲットとしたか、ということだが、従来の新卒人材より流動性が高く、春季以外の採用が可能であることから人手不足の解消に効果があると考えたためである。その他に想定される効果としては、民間企業等での業務経験を生かした組織の改革、生徒に対する新たな知見や多様な価値観の提供などが期待される。

3章でも述べたが、基本的に教員免許がなくては教員にはなれず、中途採用では大学等で既に免許を取得していて、かつすぐに働ける人材を集めなくてはならない。そのため、必要数に対して採用のハードルが高い職業の1つであるといえる。その問題に対処する方法として、特別免許状などの制度を活用し、民間から教職への新規参入を容易化させることを提言する。現状では、特別免許状はあまり活用されているとは言えないが、大学等で教員免許を取得していない人間を採用する数少ない制度である。

しかし、教員の質の担保ができるのか、ということが懸念点がされるため、採用は慎重に行うべきであるのも事実である。ただ、一定の分野で優れた知識や経験を持つことが特別免許状の採用要件となっており、特別免許状制度で採用された人間による不祥事についても確認されていないため、現時点では能力的にも人格的にも問題がない教員を採用できていると思われる。しかし、採用数を増やす場合には、制度への信頼度を高めるためにも、面接等だけでは判断できない部分を補う新たな施策を追加する必要がある。具体的には、学力がきちんとあるかを測るペーパーテストの実施や、本採用前に3ヶ月から1年、中長期で有給の実習を行うことで問題のある教員の採用やミスマッチを防ぎ、質を保ちつつ人数を増やしていく。

上記の提言は6章③の麹町中学校の事例を参考にしたものである。事例では教員の得手不得手を生かせる点、また、生徒にとっては、悩みの内容によって相談しやすい先生を選ぶことができる点がメリットとして挙げられていた。この事例そのものは、教員の労働問題に主軸を置いたものではなかったが、一人の教員が解決できない悩みや問題を、複数間で共有することで、問題の見える化が進み、教員一人一人の負担軽減にもつながると本稿筆者は考えた。

また、この制度では、必ずしも朝や夕方のホームルームを特定の担任1人が担当する必要がないため、時間割次第では教員間の調整で遅出勤、早帰りなどができる。特に2021年4月施行予定の変形労働時間制や、フレックスタイム制との親和性が高いため、これらの制度の活用も視野に入れ、柔軟な労働環境を形成することにも繋がるのではないかと考える。一方で、事例の中でも指摘があったように、頻繁に担任が変わるため、細かい部分でミスが起こりやすくなるリスクがあるため、毎日の情報共有を徹底して行う。また、変形労働時間制、フレックスタイム制を併用する場合は本人が職場にいないケースも想定されるため、コアタイム等の決まった時間に情報共有するか、PC等でも連絡や相談ができる体制を整える必要がある。

政策の具体的な内容については、4章②で本稿筆者が指摘した以下の課題からそれぞれ考える。

Last Update:2021/2/23

©2018 Yoshinori NISHIKAWA. All rights reserved.