「新国立競技場」

出所:産経新聞社「新国立競技場、全工事が完了 整備費は1569億円」

2021年東京において57年ぶりとなる夏季オリンピックが開催される予定だ。オリンピックが近づくにつれ、テレビやネットニュースなどのマスメディアで盛り上がりを見せている。しかし、その一方で、開催費用の高騰による反発や、過去のオリンピック会場の現在の惨状も報じられている。さらには、新型コロナウイルスの影響を受け、1年延期をしての開催となるため、国の負担はさらに増すばかりである。

この現状においてもなお、多額の費用を費やし実施するオリンピックの成功のためには、競技会場をはじめとする跡地を負のレガシーとすることなく、持続可能なレガシーとして次世代に引き継いでいく必要性を認識した。また、日本が抱える社会問題、例えば少子高齢化や防災対策などは、大規模な開発の際には避けて通れない課題である。つまり、持続可能な開発とは、このような社会問題の解決に一役買うべきものだと考える。ゆえにオリンピックを一過性のイベントと捉えた開発ではなく、開発を通し、日本の社会問題の改善を本研究の指針としたい。研究の対象とする施設は、新国立競技場とした。新国立競技場は、大会の競技施設として最大規模であり、建設費も多額である。それ故に、数々の問題を抱えているこの施設を取り上げ、政策提言を行うことで、オリンピックレガシーを負の遺産としないことは勿論、今後のスポーツ施設のあり方を提示できるとのではないかと考える。

2021年1月現在、世界各地で新型コロナウイルスが蔓延したことにより経済的にも多大なる影響がもたらされている。2020東京大会も例外ではなく、一年の延期の決定がなされた。一年の延期で済むのか、もしくは再延期・中止の判断がくだされるのかについては未定であるが、少なくとも一年延期により跡地利用の指針にも変化が生じるであろう。本章では跡地問題の所在について検討を行うにあたって、現段階(2021年1月)における、本研究対象となる五輪跡地利用への影響を論述したい。

新型コロナウイルスによる影響として、本研究に関わるところでは跡地としての利用の延期が挙げられる。一年延期したことで、民営化の結論も先送りにされてしまい、2021年1月現在も結論が出ていない。さらに、延期後も開催が不可能となり、中止という判断がされると、オリンピックレガシーとしての意義も失いかねない。

故に新型コロナウイルスの影響を考慮した上で、新国立競技場の有効活用に関して政策提言を行うには、オリンピックレガシーとしての存在に止まるのではなく、今後のスポーツ施設開発・運営管理のベンチマークとなるような、収益化・活用プランを検討していく必要がある。

はじめに、新国立競技場に関する問題について著述し、政策提言にあたっての緒を探っていきたい。新国立競技場に関する課題は複数あるものの、本論の主題である跡地有効活用に関連して、①建設費②収支③利用法の3点について言及したい。

まず、建築費について、新国立競技場に要する建築費は約1569億円である。建設費については、この数字自体が一人歩きしたメディアの発信もあり、国民から厳しい目が向けられている。例えば、2020年に日経アーキテクチュアが行ったアンケートでは、206名を対象に「整備費1,569億円に対しするイメージを教えてください」との質問がされた。「とても高い」が32.0%、「高い」が40.3%と、建設費が不当であるとの印象をもつ割合は70%を超える。(日経アーキテクチュア「 一般市民へのアンケート調査 「印象良い」半数も建設費に厳しい目

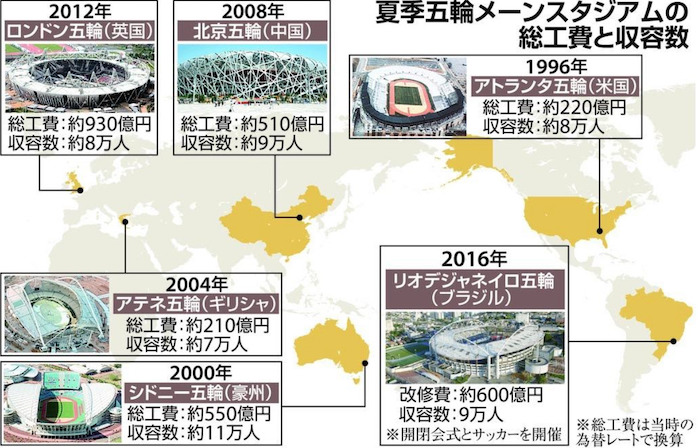

ただし、アンケートによるイメージについての回答は、主観によるところも大きいため、客観的に批判を行うために、近年行われた大会のメインスタジアムとの比較を行いたい。 以下は産経新聞社による、過去大会で使用されたメインスタジアムの総工費及び収容数のまとめである。

ちなみに、追って記述するが、新国立競技場の収容数は68,000人である。アトランタ大会以降に開催されたオリンピックにおける競技会場は、新国立競技場と比較して収容数は同等もしくはそれ以上なのに対し、総工費では下回る。建設資材・人件費・耐震設計の必要性など、これまでと比較しても工費がかさむ要因はあれども、新国立競技場が「高い」といった国民の認識はあながち間違っていないと考えられる。

続いて、跡地としてレガシー存続の要である、競技場運営にまつわる収支問題である。新国立競技場の所有・運営を行う日本スポーツ振興センターによれば、収入約38億4000万に対し、支出が約35億円と、差し引きで3億円強の黒字とされる。この数字だけ見れば収支に問題はないと見られるが、この試算にいくつかの問題があるとみられる。

第一に、この試算においては大規模修繕の費用が計上されていない。日本スポーツ振興センターの発表によれば、「なお、新競技場の改築事業に係るいわゆるライフサイクルコストを明らかにするため、改築後50年間に必要な大規模 改修費を試算したところ、約656億円となった。(この金額を賄うための修繕費は、上記の収支計画に含まれていない。)」とされており、656億円を年割で考えると、とても黒字を維持できるとも考えづらい。

さらに、計上項目である「プレミアム会員事業」の売上見込みが年約12億とされているが、この売上が実現可能か疑問が残る。プレミアム会員事業は、「ボックス:700万円×54室、会員シート:15万円×3,798席、10万円×3,411席 ボックス飲食・会員レストラン・バー売上 7.9億円」といった内訳からなる。果たして、会員権は完売できるのであろうか。現状プロスポーツチームがホームとして使用する予定もなく、年間172日の稼働日のうち、3分の1に近い54日が陸上競技用として使用される。陸上競技は世界陸上等国際規格の大会であっても、席の完売は実現できない。興行に不向きな競技の実施が多い、新国立競技場の会員権は毎年完売できるのか疑念は晴れない。やや楽観的な試算とも見て取れる。

新国立競技場の後利用については、これまで方針が二転三転してきた。特に陸上トラックの存続については、建設時には一時利用とし、大会後には撤去・客席の増設を行うとされていた。2017年4月時には、球技専用スタジアムに改修するとの意向が示されていた。(日刊スポーツ2017年4月29日)しかし、2020年10月には一転してトラック存続の検討について萩生田文科相の言及があった。(時事ドットコムニュース 「陸上トラック存続に言及 五輪後の国立競技場―萩生田文科相」)本来であれば、文科相の発言についての報道の時点では大会は終了しており、跡地利用が明確となっていないのは不可解である。建設時点で明確にしておかなかったことが、事の顛末を引き起こしている。

陸上トラックを残すメリットであるが、①改修費の削減、②陸上競技の振興が考えられる。ただし、②について、国内大会(学生の大会?日本選手権など)は実施可能であるが、国際大会を開催するための規格を満たさない。実施にはメイン会場から一定の距離にサブトラックの整備をする必要があるが、立地の問題でそれを設けることができない(五輪開催中は明治神宮球場をサブトラック使用にして対応)。

また、政府が掲げる民営化についても、現状引き取り手がいない。「②収支」で述べた改修費、さらに年間24億円と試算される、運営管理費が事業者にとって負担となる。さらに屋根が観客席上部しかないため、雨天時の懸念・音質の観点からイベント実施が忌避されかねないことが、この問題を引き起こしている。

以上事前に後利用を明確にしなかったこと、費用削減のために中途半端な構造となってしまったこと、これらが後利用を非常に難しいものとしている。しかし、本論文は、あくまで跡地としての有効活用を目指すため、設計上の構造は所与のものとして、後利用の明確化に焦点を当て、政策提言を行っていく必要がある。

以上、2020年大会については、課題が多数あることを示した。そこで、日本における先行大会である1964年東京大会の跡地利用状況について言及していき、従来のスポーツ施設等の開発・運用手法の課題を捉え、政策提言に向けた手がかりを得たい。

1964年の東京大会は、東海道新幹線や首都高速道路のようにインフラレガシーも残したが、ここでは前章に関連して選手村・並びに国立競技場について取り上げる。 なお、以下では、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)HPにおける紹介を参考にし、跡地利用・課題を整理していきたい。

1964年大会における選手村は、戦後のGHQによる接収を経て、ワシントンハウスと呼ばれる米軍居住地となっていた代々木一帯に設けられた。基本スペックとしては、敷地面積66万平方メートル、収容人数5900人であった。大会終了後は住居としての役目を果たし、再整備を経て現在の代々木公園となっている。なお、当時の建物の一部が資料として現存している。

国立競技場(国立霞ヶ丘競技場)は、オリンピック招致のためのアピールとして開催された、1958年の第3回アジア競技大会のメイン会場として整備された背景を持つ。東京オリンピック招致が決まった後に、スタンドや電光掲示板などが整備され、総合競技場として生まれ変わった。大会開催後には、室内水泳場における水泳教室やトレーニングジムの設営などにより、国民に対してスポーツ振興を行う拠点として活用されてきた。また、1996年には国立競技場では、初の文化的イベントである「3大テノール日本公演」が開催され、競技場利用の多角化の先達となっている。

さて、この国立競技場の後利用としての課題であるが、「国立競技場」ならではの課題として、特筆すべき点はない。むしろ、旧来のスポーツ施設の課題が顕著に現れていると考える。 第一に施設の老朽化である。日本におけるスポーツ施設の多くは高度経済成長期に整備され、スポーツ庁によれば築 30 年を経た施設が 5 割程度となっている。(スポーツ庁「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」) 国立競技場も例外ではなく、築後56年の経過とともに施設の老朽化が進んだのみならず、耐震設計も現在の水準と比較した際に十分ではなかった。

第二に考えられるのが公設公営である点だ。ただし、一概に公設公営であることは批判できないことは述べておきたい。都市部ではない地域において、地域のインフラとしての機能を果たすためには行政の力が不可欠ではある。

しかし、国立競技場のような都市部かつアクセスも良好な場所にあって、公設公営の体制を維持するのは適切であるとは言い難い。民営への移行、一部権限の移譲などを行うことによって、民間からの投資を促し、サービスの拡充を狙う策は従来取られてこなかった。(なお、付帯施設である東京体育館のトレーニングジムは、スポーツジムを経営する株式会社ティップネスが運営を行っている。)この結果、バリアフリー化の遅れ等、施設の機能性が国際大会水準に達していない状況に直面し、取り壊し・新国立競技場の建設へ舵が切られたと言えよう。

以上の問題について、跡地の利用法を前提とした開発及び、管理運営主体の明確化が有効な対策となると考える。したがって、初めて、開催後の利用を明らかにし、持続可能な開発を進めたロンドンオリンピックを先行事例とし、その取り組みについて論じたい。

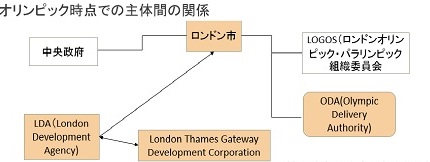

まず、ロンドンオリンピック前後における、主体間の関係について整理したい。

関連図を見てわかる通り、以上の組織の中で中心的役割を担っているのはロンドン市であり、おおよそすべての組織とコネクトがある。また、関連図には入っていないが、ロンドン市の下には30以上のバラと呼ばれる基礎自治体が属しており、ODA等を含むと複数の組織が同じ分野における事業を担う場合が生じる。そのような場合、ロンドン市の都市計画が、全体としての開発指針を立て、許認可の一元化を可能とし、事業の実施の円滑化につながっているのである。

ここで、跡地開発を主導している組織であるLLDCについて組織成立の経緯、及び権限についてまとめていく。

先に参照した村木美貴によれば、LLDCは2012年ロンドン市長下に設置された。オリンピック以前のオリンピックパークエリアにおける都市計画権限を有していた、ODA(オリンピック開発公社)、及び地域の価値創造を進めていたLDA(ロンドン開発局)・London Thames Gateway Development Corporarion(ロンドンテムズゲートウェイ開発会社)が共に廃止されたため、これらの権限を兼ね備えた公社として成立した。

ODA(オリンピック開発公社)との具体的な相違点としては、 ①ODA(オリンピック開発公社)が競技場の整備のための施設・インフラ整備を担っていたのに対し、LLDC(ロンドンレガシー開発公社)は、それらの跡地利用の全体計画と計画許可が、主な役割となったことがまず挙げられる。したがって、ODAと比較すると計画行政としての性格が強くなったといえる。②また、前述したように、LDA(ロンドン開発局)が廃止されたことにより、対象地域の価値創造(地域経済活性化)も担うこととなったため、レガシーの有効活用を推進させ東ロンドンの活性化という使命を負うこととなった。(出所:村木美貴(2015))

続いて、ロンドンオリンピックで使用された競技施設の活用について考察したい。ここでは、主な成功例を二つ取り上げ、「環境整備」「利用法」「管理運営主体」の三つの視点から述べ、次に、具体例から学ばれることについて論じていく。

ロンドンオリンピックにて当施設では、カヌーのスラロームが実施された。五輪期間中存在した10000席は全て仮設として用意され、現在ではそのスペースにボートの倉庫が置かれている。その他の整備として、450万ポンド(約6億2500万円/2019年5月28日現在)が資金として投入され、ロッカールームの増築や駐車場の整備が実施された。

・利用法オリンピック後には市民に対して開かれ、カヌー体験(8万円/9人)のほかロンドン在住の児童に対して、無料のカヌー教室の実施実績がある。一方でトップアスリートの利用もあり、英国カヌー協会によりトレーニングセンターとして指定がされているほか、「ICFカヌースラローム世界選手権」が2015年に実施されている。

・管理運営主体オリンピック後にはLLDC(ロンドンレガシー開発公社)により上記の整備がなされたのち、Lee Valley Regional Park Authority(リー川流域公園管理局) に運営・管理が委託されている。

当施設は、水泳競技で使用され、競技用・トレーニング用・飛び込み用の3つのプールから構成されている。五輪開催中17500席あった観客席は、2500席まで削減された。削減によって生まれたスペースには、ドーピングコントロール室及び託児所が設置され、市民・アスリート両者の利用に配慮された整備が行われた。以上の整備に対しては、2600万ポンド(約36億円/2019年5月28日現在)

・利用法現在市民の利用としては、民間企業であるGLL(グリニッチレジャー株式会社)によりレベルに応じた水泳教室が実施されている。また英国水泳連盟により、ナショナルトレーニングセンターとして指定がされており、トップアスリートによる利用もなされている。

・管理運営主体オリンピック後には、LLDC(ロンドンレガシー開発公社)と前述のGLL(グリニッチレジャー株式会社)との間で契約が締結され、管理運営が一任されている。

以上の二つの代表的な成功例について述べてきたが、次に、これら2つの事例に共通している、我々が学ぶべき点について論じてたい。先に結論を述べると、ロンドンオリンピックの事例では、①「用途の明確化」②「コストカット」③「所有と運営・管理の分離」の三点について、事前に計画が練られ、大会後に徹底されたことが跡地の有効活用に寄与していると考える。以下各項目について説明を加えたい。

第一の「用途の明確化」は、五輪後の利用法について市民の利用の促進と、トップアスリートのトレーニング拠点の指定を同時に行い、公共性と競技力向上の共存を実現している。その際どちらか一方の追求に終始しないことで、より多様な利用を可能としている。また、設計の段階で跡地の利用方法を明記することにより、採算をとるための方向性、および、そのために必要な再整備の計画の指針を立てることを可能とした。

第二の「コストカット」では、競技施設の改修の際に上記の具体例のように、適宜規模を縮小し維持・管理費を行うことである。また、改修を容易とするために、ロンドンオリンピックでは仮設資材を用いた建設が適宜行われた。

第三の「所有と運営・管理の分離」では、オリンピック開催以前に民間事業者(若しくはそれに準ずる半官半民組織)との契約を結び、管理や運営の委任が行われた。以上の三点は、いずれもオリンピック以前に計画がなされたことに大きな意義が存在している。

先行事例として取り上げるロンドンオリンピックの中でも、新国立競技場の有効活用への指針を得るため、最大規模の新規施設であるロンドンオリンピックスタジアムの有効活用について、成功点及び課題について取り上げたい。

はじめに、ロンドンスタジアムの基本スペックを、新国立競技場と比較しつつまとめいきたい。以下の図は、ロンドンスタジアム・新国立競技場の竣工年・収容数・建設費・所有者・運営者をまとめたものである。

ロンドンスタジアムの所有者兼運営者であるE20は、前述のロンドンレガシー開発公社(LLDC)の完全子会社として設立された。ロンドンスタジアムの運営会社であるロンドンスタジアム185リミテッド(LS185)を買収したことで、スタジアムの運営管理権を手に入れたという経緯を持つ。

成功点は多目的利用・かつ継続的な収益源の確保である。多目的に関しては、サッカー・陸上競技兼用のスタジアムであるのみならず、2019年6月には米国のメジャーリーク・ベースボールの公式戦が開催された。メジャーリーグのイギリス国内での開催は初めてのことであり、スタジアムもそれに伴って野球仕様へと、模様替え(人工芝や、仮説のクラブハウス)が行われた。この既存の活用法に捉われない、柔軟な利用計画は参考にすべきポイントだと考える。また、陸上競技に関しても、2017年に世界陸上の大会を誘致するなど、高収益を産むイベントを開催することで、収益性を高めている。これも、跡地として陸上トラックを残存させるという明確な意思があったからこそのイベントであろう。

他方、継続的な収益源の確保については、メインテナントとして、サッカープレミアリーグのウエストハム・ユナイテッドを迎えたことが挙げられる。スタジアムの稼働日を確保するためにも、観客をスタジアムの固定客にし、1人の観客のライフタイムバリューの最大化を追求していくためにも、ホームチームの誘致は必須であろう。ホームチームのサポーターがスタジアムに集うことで、近隣商業の活性化を図れ、賑わい創出へとつながっていく。

一方で、課題は運営管理費の増大・収益化の失敗にある。本論文では、ロンドンオリンピックはレガシー活用の成功例との紹介の仕方をしたが、ロンドンスタジアム についてはその限りではなく、現状を見る限り負のレガシーの側面が大きいとも言える。ロンドンスタジアム は建設費だけ見れば、新国立競技場よりも安価ではあるが、改修費が非常に嵩んでいる。ロンドンスタジアムはオリンピック開催後に、客席を減らして60,000席へ改修を行なった。加えて前述の通り、サッカー・プレミアリーグ一部のウエストハム・ユナイテッドのホームスタジアムとなることが決められ、サッカースタジアムとしての仕様にするために改修を行なったため、410億円もの改修費を要したのである。

また、単年での収支も、2020年2月時点で、年間39億900万円の赤字となっている。その中でも多くを占めるのが、運営管理費とサッカー・陸上間での仕様変更のための費用、24億9500万円である。サッカーの仕様変更だけでも8億6500万円を年間で要した。(The Stadium Business News「LOSSES INCREASE FOR LONDON STADIUM 」)ロンドンスタジアム は、陸上・サッカー兼用としての利用ができるよう、スタジアムのうち前方の客席を可動式としている。その座席の稼働費用がスタジアム運営において、大きな足かせとなっている。他方、ネーミングライツのスポンサー探しが難航しており、数億?数十億にもなるネーミングライツ料を得られていない。これらが重なった結果、赤字増大の一途を辿っていると言えよう。

以上、ロンドンスタジアムの成功点と課題について論じたが、レガシー運用の成功例として取り上げられるロンドンであっても、メインスタジアムの運用には苦戦しているように感じられる。改修にかかわる費用問題はまさに、これから新国立競技場が直面し得るものだ。アクアティクスセンターなどで行われていた、「用途の明確化」「コストカット」「所有と運営・管理の分離」は、より施設の規模も改修費用も大きいロンドンスタジアム では一貫して行えなかった。特に、多目的利用を意図して取られた、陸上・サッカー兼用化の方針は、「用途の明確化」「コストカット」を目指す上で大きな障壁となった。従って、ロンドンの状況を踏まえると、大規模なメインスタジアムは単一での収益化が難しいと考えられる。そこで、スタジアム単体での収益化ではなく、周辺地域に与える効果に着目した施策について検討をしていきたい。

続いて、これまで述べてきたロンドンのレガシー政策に対する、東京都の見解について見たい。まず、2015年に東京都が示した、競技施設に関する方針を引用して述べていこう。

(新規恒久施設) 新規恒久施設を、大会後も都民・国民の貴重な財産として末永く親しまれ、有効活用 される施設とするため、「新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議」を設置 し、各分野の有識者や民間事業者、地元自治体、競技団体の意見を取り入れながら「後 利用の方向性」を取りまとめた。

この「後利用の方向性」に基づき、公募により選定した民間支援事業者と協力して検 討を進め、民間の知恵とノウハウを生かした具体的で実現性の高い施設ごとの「施設運 営計画」を策定し、大会後の施設運営に万全を期していく。

(選手村) ○民間事業者の活力とノウハウを活用した選手村の整備

計画段階で、「事業協力者」として選定した民間事業者の高い技術力やまちづくりの豊富な経験を生かし、より魅力ある選手村計画を策定していく。 選手村整備においては、市街地再開発事業の特定建築者制度を導入し、民間事業者の 活力や開発ノウハウを活用していく。

(引用:東京都オリンピック・パラリンピック準備局 「2020年に向けた東京都の取組-大会後のレガシーを見据えて-」)

この方針の中で重要な点は、民間との協働という点にある。ロンドンの事例においても民間との連携により、行政側のコストの削減が図られていたが、東京では、より民間への依存度が高くなっている。なぜなら、選手村の建設がロンドンではODA(オリンピック開発公社)が担ったのに対し、東京では「特定建築者制度」が適用され、民間企業に建設が委ねられているためである。また、計画策定段階においても民間事業者の参画を方針としているので、運営と計画の両面で協働が重視された方針であるといえる。

ここまで、ロンドンにおける各種の跡地利用の計画について見てきたが、改めて本研究における都市の持続性について定義したい。都市の持続性とは、ロンドンと日本との間では当然求められるものも異なる。そして、やや曖昧な表現であるため、定義付けを行いたいと思う。定義付けに際して、国土交通省の管轄に設置されている「持続可能なまちづくり研究会」による提言を引用したい。

持続可能なまちづくりに向けた課題

- 低炭素・循環型のまちづくり

都市の社会経済活動に起因する二酸化炭素排出量の増大を抑え、都市の低炭素化を図るため、都市機能の集約化等を目指すまちづくり計画の策定 低炭素建築物の整備促進等が必要 指すまちづくり計画の策定、低炭素建築物の整備促進等が必要。

- 高齢社会に対応したまちづくり

人口減少傾向の中、大都市郊外の大規模住宅団地及びその周辺で、人口減少、高齢化、施設の老朽化が顕著。高齢者の居住施設、医療・介護サービス提供施設等の不足に懸念。

- 安全性・防災性の高いまちづくり

東日本大震災を契機に都市の防災性への意識が高揚。大都市の拠点駅周辺での安全確保、その周辺の密集市街地の整備改善、老朽化マンションの安全性向上等が急務。

- 活力と魅力のあるまちづくり

地方都市等で、中心市街地の活性化に加え、長期に利用されない空家の活用等が課題として顕在化。

- 官民の連携等による持続可能なまちづくりの実現

多様・複雑な課題を解決し持続可能なまちづくりを実現するには、官民が役割を補完し連携すること、既存ストックを十分に活用すること、まちづくりの専門家を活用することが重要。

以上、5つの項目が挙げられている。5つの項目のうちスポーツ施設との関連度から、「活力と魅力のあるまちづくり」「官民の連携等による持続可能なまちづくりの実現」の2つを、本論文における持続可能な開発で目指す目標と定める。この2点にアプローチ可能な施策として、次章ではスマートベニューR?を取り上げていきたい。

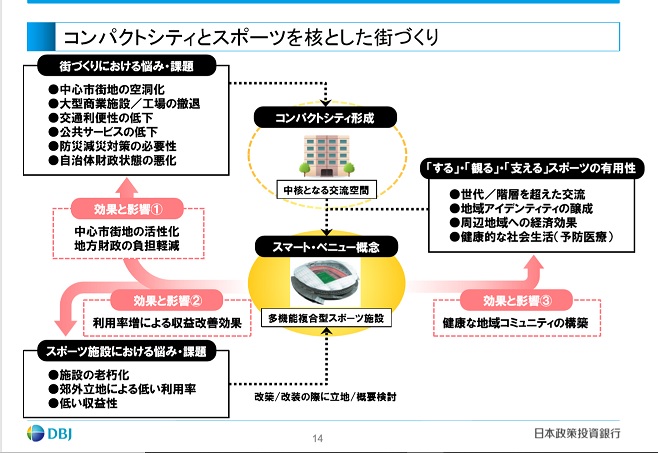

競技施設の活用について、前章の都市の持続可能性の定義に基づいた施策として「スマートベニューR?」の考えを検討したい。スマートベニューR?は株式会社日本政策投資銀行(DBJ)によって提唱される、コンパクトシティに関連した都市デザインの概念である。コンパクトシティでは街の機能を中心にまとめることで、エネルギーの効率化や行政サービスの効率化を図る。

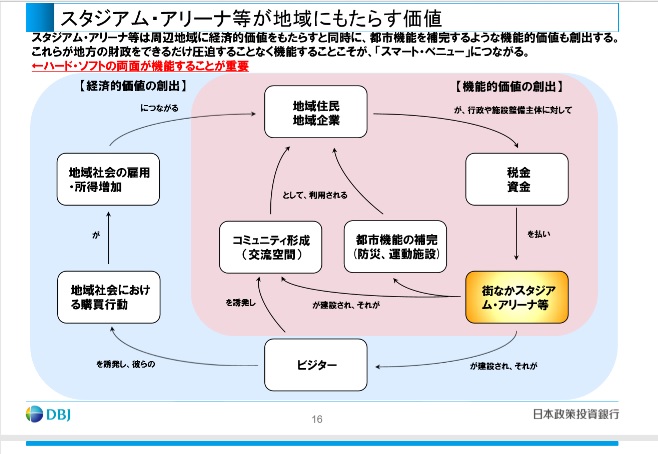

以上の通り、スマートベニューR?は多機能複合型のスポーツ施設を核に、地域経済・コミュニティの振興を図り、そこから税収の増加を期待する考えである。ただし、ロンドンの例や新国立競技場の現状を考える限り、スポーツ施設をただ多目的にするだけでは、スマートベニューR?を実現することは難しい。そこで、杉元・間野(2020)『スマートベニューハンドブック』では、スタジアム・アリーナ実現のための段階論として、6段階のモデルを提示している。以下その6段階モデルについて引用をし、スマートベニューR?について整理していきたい。

杉元・間野が提唱するモデルの第1段階は、「ハコ貸し主体」とされる。地方公共団体が整備から運営管理まで行う旧来の形態であり、サービスや収益向上が難しいとされる。第2段階は「ホームチーム(関連企業含む)以外の民間事業者による管理運営」だ。指定管理者制度や、PFIなど民間へ業務委託や運営権譲渡を行うことで、市場原理に基づきサービスの向上が図られる。ただし、整備については公共団体によるものが多い。続いて、第3段階は、「ホームチーム(関連企業含む)による管理運営」と定義される。地方公共団体による整備を経て、民間に運営委託される点は第2段階と同じだが、運営主がスタジアムをホームとするチームであることに特徴がある。ヴィッセル神戸のノエビアスタジアム神戸などが、これにあたる。スポーツ観戦という観点からは、試合開催時に更なる収益・サービスの向上が可能な形態だと考えられる。

この進化系が、第4段階の「ホームチーム(関連企業含む)による建設・所有・管理運営の一体経営」だ。行政側の負担は大きく減る手法だが、あくまで資本力のあるチームに限られる。例としては、阪神甲子園球場などが挙げられている。第5段階は、「公共施設や商業施設等との複合施設化」である。一体経営に加え、商業・ホテル・マンションなどを加えた複合施設としていく。杉元・間野(2020)は、この事例はまだ国内では事例が少ないとしつつも、福岡PayPayドームや構想中の長崎シティプロジェクトがこれに該当するとしている。「BOSS E・ZO FUKUOKA(ボス イーゾ フクオカ)」の名称が付けられた、エンタメコンテンツ・アミューズメント施設が隣接して設けられている。飲料ブランドであるBOSSの名が、スタジアム自体でなく隣接施設に付けられていることは、ネーミングライツの新しいあり方として注目すべき点だ。

そして、第6段階は、「その先へ」と銘打ちをし、「スタジアム・アリーナが周辺エリアと連携し、不足する都市機能を補完したり、コンパクトシティの形成等、あるべきまちづくりの実現に貢献したりするモデル」(杉元・間野(2020))としている。この代表例について、先行事例として「10-3.スマートベニューR?の実例」内で紹介していく。

次に、スマートベニューR?導入の検討にあたって、同施策のついて国内の流れを見ていきたい。この国の流れを見ていくにあたって、杉元・間野(2020)『スマートベニューハンドブック』に詳しいので、適宜文中引用していきたい。

杉野・間野は、スマートベニューR?に大きな影響をもたらした国内の動きとして、2015年にスポーツ庁が発足したことが挙げている。東京オリンピック誘致にあたって、日本国内におけるスポーツ産業を成長曲線に載せるために設立がされた。そして、このスポーツ庁、並びに経済産業省が共同で「『スポーツ未来開拓会議』を設置し、2025年までにスポーツ産業の国内市場規模を15兆円に拡大する政策目標を策定した。」(杉野・間野(2020))これは政府が策定した「官民戦略プロジェクト10」の中の一つ、「スポーツの成長産業化」として組み込まれている。加えて、「スポーツ未来開拓会議」の中では、スタジアム・アリーナに関して、「スタジアムを核としたまちづくり」を現在の2.1兆円から、3.8兆円までに増加させるとしている。ここからも、DBJ(日本政策投資銀行)が主導するスマートベニューR?の必要性は高まっていると言えよう。

前述の流れを受け、近年日本各地で計画・着工・運用されている施設の中でも、スマートベニューR?の思想を踏まえたケースがみられるようになってきた。ここでは、それらの中でも先進的かつ成果を上げている国内の事例、および、海外の先進事例を取り上げ、新国立競技場への応用として、政策提言に繋げたい。

ここでは、杉野・間野が提唱する6段階の発展モデルのうち、6段階目に据えられている横浜スタジアムの事例を取り上げたい。横浜スタジアムの概要については以下の通りである。

横浜DeNAベイスターズは、2011年に株式会社ディー・エヌ・エーに経営権を取得され、同じく運営者である株式会社横浜スタジアムも、同社の連結子会社となった株式会社横浜DeNAベイスターズがTOBを行い、グループ内に取り込まれた。球団と球場の権利者が一体化することによって、より収益の効率化を図った。実際に買収後は、2011年時点では年間30億であった赤字が2017年には黒字に転換を果たしている。球場と球団とが一体経営を行うことで、球場内のショップ・さらには内装までベイスターズカラーで統一していき、訪れた観客の気分を高揚感を高める仕掛けが施されるようになった。

次に、本事例の成功要因となった官民連携について見ていく。株式会社横浜スタジアムについては、設立時に横浜市が出資を行っていた。公共施設として適切な運営がされるよう、監督することが目的だ。そしてこの観点から前述の買収後も株式は保有しており、連携を維持していくことを表明している。杉元・間野によれば、2017年から2020年にかけて行われたスタジアム改修の際、その承認に関して横浜市庁内での調整を、通常よりも迅速に完了させ後方支援を行ったとされる。またベイスターズ側は、「横浜スポーツタウン構想」を発表し隣接するエリアのまちづくりプロジェクトに民間として参画することを表明している。この中では「THE BAYS」という歴史的建造物を利用した、ライフスタイル提案施設の運営が核となっている。

横浜DeNAベイスターズの提唱する横浜スポーツタウン構想のパイロットプログラムとして、新たな取り組みを発信する拠点「THE BAYS(ザ・ベイス)」。Sports×Creativeをテーマとして、新たなライフスタイルや産業を生み出していくことで、日本大通り地区 や横浜のまち全体に賑わいを創り出していきます。(出典:横浜ベイスターズ「THE BAYS」)

中には飲食・物販店舗もありながら、ビジネスマッチングのためのスペースも設けられ、上記コンセプトの実現が目指されている。この施設についても、横浜市は耐震補強などの工事の実施、建物の定期建物賃貸借契約での貸付などで支援を行っていると杉元・間野は説明する。

続いて海外の先進事例について取り上げたい。杉元・間野(2020)内で取り上げられた中から、著者が海外事例として選出したのは、米国、サンフランシスコに所在する多目的アリーナである、チェイスセンターである。 新国立競技場とは異なり、完全に民間資本からなる施設であり、かつアリーナの形態をとるため、全てが参考にできるわけではないが、多目的利用・効率的な収益化に関して興味深い例なので取り上げたい。横浜スタジアム同様、チェイスセンターの概要を以下の表にまとめた。

こちらは、横浜スタジアムとは異なり、所有者もホームチームのケースである。年間稼働日は200日あるが、その間はホームチームの試合とは別にコンサートも開催がされている。施設内には、商業施設やオフィスも併設され、収益源は多岐に渡っているのが特徴だ。この施設における参考ポイントは、2つある。一つ目は施設のハード設計の工夫だ。チェイスセンターはサンフランシスコのうち、開発が進む市街地に存在している。そのような施設は視覚的にも圧迫感を与えるのみならず、導線を複雑にしかねないリスクがある。このリスクに対して、地域景観に沿った流線的な外観、並びにアリーナ外にオープンスペースを設けたりすることで、上手く街に溶け込んでいる(杉元・間野(2020))。このように地域との一体感をアリーナ設計によって実現することで、アリーナ自体の活性化のみならず地域の活性化にも寄与しているのである。

2つ目のポイントは、収益源の安定化である。そのための手法のうち、スポンサーの確保とスイートルームの充実の2点に着目したい。はじめに、スポンサー確保については、ネーミングライツ付きスポンサーとして、JPモルガン チェイスと(チェイスセンターはここから)20年契約を結んでいる。長期契約を結ぶことで、スポンサー料の継続的な確保が実現されている。また協賛スポンサーでは、アクセンチュアや楽天、Google Cloud、オラクルなど名だたる大企業が名前を連ねている。これらによるスポンサー料によって、収益の安定化を実現させているのである。次にスイートルームについてだ。杉元・間野(2020)によれば、チェイスセンターのスイートルームでは、一室5?10年の契約期間を設けているので、安定した収入を得られている。ただし、そのためのインセンティブづくりにも注力しており、1室のルームには常駐スタッフがおり、上質な接客を受けることができるように取り計らわれている。これらによって、非日常感、高揚感を届けることでスイートルームの契約へと誘導しているのである。新国立競技場にもvipシートがあることから、この長期契約の手法は応用可能だと考えられる。

以上スマートベニューR?の国内外事例について取り上げてきたが、新国立競技場をスマートベニューR?化するにあたって、参考にすべきポイント、課題についてまとめたい。

まず、参考にすべきポイントであるが、第1に「メインテナントの確保」である。ロンドンスタジアム の成功点でも述べたが、メインテナントとしてホームチームを誘致することは、収益化にあたって必須だと考える。年間稼働数が目標に達することを防ぐためも勿論だが、スタジアムとその周辺の活性化のためにも、固定客を獲得することが大切だ。第2に「官民連携」である。横浜スタジアムの事例からも、行政側とスタジアム運営者とが目指すべきビジョンを共有し、不足分を補い合うことがスマートベニューR?の実現には不可欠だと分かる。民間に運営を委託しサービスの拡充を図るとしても、リスクを行政側が負担することなしでは民営化は不可能である。第3に「地域課題解決としての賑わい創出の実現」だ。横浜スタジアム・チェイスセンター双方が果たしていた役割であるが、スポーツ施設は、近隣エリアの産業やコミュニティの活性化の拠点として生まれ変わっていく必要がある。

次に、以上を新国立競技場に取り込んでいくにあたっての課題を述べていく。そもそもの設計がコンサート利用に適していないなどの課題もあるが、それについては建築に関わるところであり、本論の本旨とは異なるため触れないこととする。その上で課題として考えられるのは、民営化の滞り、及び世論の2点だ。民営化の滞りについては、初期段階で後利用を明確に定義づけられなかったことに起因すると考える。スマートベニューR?を実現し、収益化を効率よく行うためにも、補助金や改修費等の負担などにより、民間企業のリスク負担を最小限にしつつ、契約をいち早く締結することが、急務であると考える。またその上で障壁となるのが世論だ。2章「新国立競技場をめぐる問題」でも述べたが、新国立競技場単体での建設費、収支に大変厳しい目が向けられている。確かに単独でみれば、数年赤字を出す可能性はあるが、長期的に見たときに「地域課題解決としての賑わい創出の実現」など、無形の便益がもたらされれば、跡地の活用としては成功となるのではないか。この無形の便益の認知をより進めていくことが、今後の課題だと考える。

この章では、新国立競技場の課題、並びに選考事例を踏まえて、政策提言を行いたい。本論文で提起した跡地の有効活用として、「新国立競技場のスマートベニューR?化」を提唱したい。しかし、スマートベニューR?はあくまで概念であるため、それを実現するための具体策を3点論じていきたい。

結論から述べれば、この施策は現状実現が難しい。なぜならば、旧国立競技場は、Jリーグの規定としてホームチームを置かないと定められているからである。しかし、聖地としての国立競技場が負債を抱え、サービス提供を行えない状況となれば本末転倒である。従ってJリーグの規程変更を行うことが、必須となるだろう。ただし、ホームチームの誘致ではなくとも、一定の観客を呼び込み続けられる運営者が運営を担える場合、この限りではない。

政策提言で提唱する施策のうち、最も重要なのが民営化を確定させることだ。先行事例で挙げた、横浜スタジアム、チェイスセンターは、共にホームチーム(関連企業含む)が運営主体であった。9章で述べた、スマートベニューの6段階論に基づけば、ホームチーム(関連企業含む)が運営管理を行うことは、スマートベニュー化には不可欠である。ホームチームの誘致と合わせ、この施策を行うことで、継続的な収益の確保に向けて、サービスの効率化を図るべきだと考える。2章.「新国立競技場をめぐる問題」で言及したが、民営化の手続きは、現状、その構造や年間24億円もの運営管理費が障壁となって進んでいない。これを乗り越えるためにも、一時的な追加支出は止む無しで、行政側が改修費用やその他リスクに対する補償を行うべきだと考える。

ロンドンスタジアムの課題、並びに現場の収支見通しを踏まえると、新国立競技場単体での収益化は厳しい道のりである。そこで、スマートベニューR?が目指す周辺の経済・コミュニティ活性化を行い、新国立競技場含めたエリアの課題解決を行うべきではないか。①②で参画したホームチーム・運営主体が、行政と連携をし、周辺のエリアマネジメント(イベント開催など)を行うことで地域活性を狙う。ホームチームや運営主体にとって、短期的には明確な成果は出ないかもしれないが、長期的にはサポーターや地域住民など、新国立競技場の関連人口が増加し、黒字転換に繋がると考える。

以上3点の施策を行うことで、継続的な収益基盤創出(①ホームチーム誘致)、行政の負担減・サービスへの積極的な投資(①ホームチーム誘致②民営化後の運営主体との契約)賑わい創出による地域課題の解決(③周辺のエリアマネジメント)を実現していき、スマートベニューR?のモデルとしての地位を確立できると考察する。これらの施策を行うためにも、「官民連携」が不可欠である。ロンドンの競技施設活用の事例、横浜スタジアムの改修や、「THE BASE」の取り組みのいずれも、官民連携によって、成果が上げられたものである。従って新国立競技場においても、一早い運営主体先の選定・契約を行い、計画段階から参画することで、行政・民間とのビジョンの共有が行われることを切に願う。