小学校における「いじめ」をなくす

―学校の制度改革の観点から―

上沼ゼミⅢ

社学4年 繁本史香

図1「いじめられる子ども」出典:Patch

章立て

- はじめに-研究動機-

- いじめの実態

- 事例

- パワーハラスメントとの比較

- スクールロイヤーの導入事例

- AIの活用

- 教育によるいじめ防止

- 民間団体の活動

- 「いじめ防止対策推進法」の施行

- 政策提言

1.はじめに-研究動機-

人権侵害は言うまでもないが、「いじめ」は、人の命に関わる可能性があり、非常に重大な問題である。そして、「いじめ」は、最近になって注目されるようになったものではなく、昔から大きな問題とされてきた。しかし、現在も有力な解決策は見つかっておらず、「いじめ」はなくなるどころかむしろ増えていると言われている。一部の人々にとっての弊害ではなく、広く社会問題と認識されている内容を扱いたいと思い、新聞やニュースで頻繁に取り上げられるこのテーマを選んだ。

また、私は学校という場が好きだったため、教師になることを考えた時期があるが、学習指導以外の、「いじめ」等の問題対応も業務の一環になるという点がネックだと思っていた。教師の負担を減らす、という意味でも「いじめ」の問題は重要になってくると思う。そんな私自身、小中高時代にクラスや部活など周りに「いじめ」があるという環境を経験しており、誰もが加害者や被害者になりうるという「いじめ」の実情を目の当たりにしているため、取り組みやすいと思ったことも動機である。

では、長年問題視されてきたテーマであるのに、なぜ「いじめ」はなくならないのか。私は、自分の学校生活を振り返ってみて、いじめ防止教育が不十分であるように思う。また、「いじめ」が起きてしまった際に、相談する場がないことや、その対応に問題があるということが深刻化の原因となっていると考えられる。そのため、いじめを引き起こさない環境がどのようなものなのかを考えていきたいと思う。更に、「いじめ」の被害者が今度は加害者になる、という連鎖が起こるリスクもあるため、「いじめ」の発生自体を防ぐことも当然重要だが、予防だけではなく起きてしまってからの対応についても併せて考えていきたい。小中高生のうち、教育初期段階にあること、「いじめ」の認知件数が急増していることを踏まえ、公立小学校の生徒を対象にして研究をしていく。

2.いじめの実態

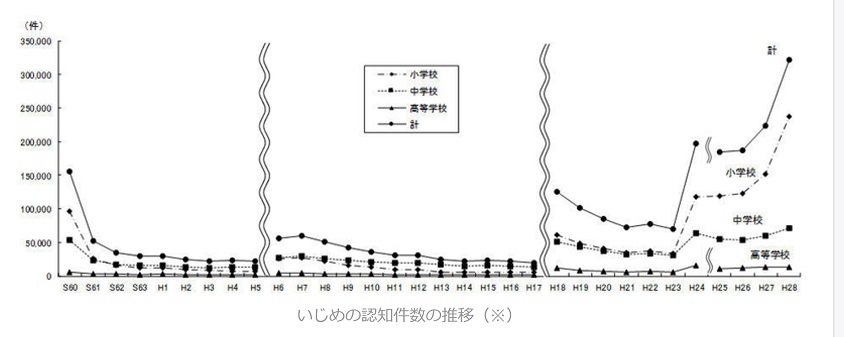

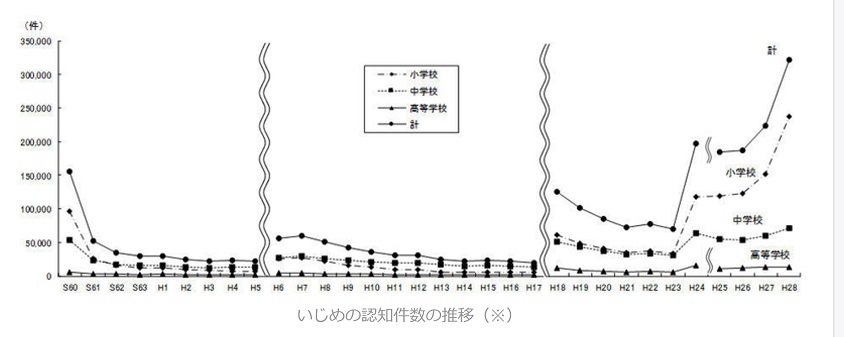

文部科学省が発表した『児童の問題行動調査』によると、

2016年度に全国の小中高校と特別支援学級で認知されたいじめの件数が

1985年の調査開始以来最多の32万3808件となった。

図2によると、近年の小学校における認知件数は増加し続けている。また、H18以降全体として減少傾向にあったが、H23~H24の期間に小中高すべてにおいて著しい増加がみられる。H23~H24(2011~2012年)にかけての急増の原因としては、2011年10月の大津いじめ事件を受け、社会全体でいじめ問題に取り組もうという姿勢が強まり、各学校の調査が進んだと思われる。ただし、これはいじめの認知件数であって、発生件数ではないので、いじめ自体が増えたと捉えることはできない。

また、ネットの普及により「いじめ」の定義が広がったことも、認知件数の増加の一因と考えられる。

図2「いじめの認知件数推移」出所:文部科学省「平成27年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について」

いじめの定義

平成25年「いじめ防止対策推進法」第一章第二条では、「いじめ」の定義は、以下のように記されている。

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」が「いじめ」である。

周囲の対応

いじめには、主に「被害者」「加害者」「傍観者」の3種類の人間が出てくる。いじめの現場を目の当たりにした時、「傍観者」となる人が多いのではないだろうか。

文部科学省の資料によると、「いじめを見た時、その場に居合わせた時の子どもの対応」の1位~7位は以下の通りであった。

- 関わらないようにした

- 後でその人を慰めた

- やめるように言った

- 後で先生に話した

- 後で親に話した

- 一緒にいじめられた

- いじめを応援、参加

上位の2つにあるように、関わらない、見て見ぬふりをする、といった「傍観者」の行動がいじめを止めるチャンスを潰してしまっている可能性がある。子どもたちの意識の中で、大人に頼るという選択肢の優先順位をもっと上げていく必要があるだろう。ここでは、相談しやすい信頼関係を作ることが欠かせなくなってくる。

原因

いじめが起こる原因として、主に以下の2つがある。

1つ目に、社会的環境によるものだ。いじめの起こりやすい環境が社会全体で作られてしまっている。現代では、少子化社会が進み、一人っ子で育つ子どもが増えたことや、地域社会の関係が希薄になったことにより、子どもが親以外の人と接触する機会が減った。こうして他者との関わり方を学ぶ機会のないまま育った結果、子ども同士のケンカの仕方が分からなかったり、何をされたら他者は傷つくのかということが分からなかったりする。

2つ目は、「被害者」が「被害者」になりうる特徴を持つ場合である。いじめの「被害者」には共通した特徴がある場合が多い。過度に自己中心的、内向的だったり、複雑な家庭環境で育ったために、対人関係が不得意であると、周囲との不調和を生みやすい。また、自慢をされたり、自分より優れていることを羨んだ結果、嫉妬の対象となりいじめに発展するケースもある。肥満や運動神経が悪いといった身体的特徴によるものも多い。

社会的環境が原因のいじめに対しては、地域・学校が、町内会活動やクラブ活動など、他者との関わりを学ぶことのできる場を設ける必要がある。一方、「被害者」的特徴を変えることは容易ではないので、この場合も他者理解や共生の能力を育てていくプログラムが有効となるだろう。

特徴

次に、いじめの種類について見ていきたい。文部科学省の「平成30年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果の概要」によれば、小学生のいじめで一番を多いのが、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」というものである。言葉を使ったいじめは、日常的なコミュニケーションの延長線上のつもりであったり、相手を傷つけるという自覚がなく発してしまうこともあるために、頻繁に起こりやすいのではないかと思う。

一方、小学生と一括りに言っても、成長が著しいこの期間は、発達の状態によってそのいじめの態様も様々であるので、学年群別の特徴を以下に羅列する。

- 小学校低学年

- 目に見えやすい(たたく、物を取る、悪口を言うなど)

- 生徒から教師への報告も多い

- 1対1の形態、自己中心的な考えから起こるものが多い

このような、比較的わかりやすく複雑でない低学年のいじめに対しては、「ピア・メディエーション」を活用するとよい。

ピア・メディエーションとは

ピア(peer)=仲間、クラスメイト

メディエーション(mediation)=仲裁、調停、仲介

生徒間の問題に対し、教師が間に入るのではなく、生徒同士で問題解決させるための方法である。中立的な立場の生徒が、双方の言い分を聞き、両者の納得できる合意点を探し和解に導くという進め方で、何度も意識してヒアリングを繰り返すことで、相手の立場や気持ちを聞き出し他者を”理解しよう”とする習慣が身についていく。低学年のうちからこの方法を実践することで、妥協・共感・許しなどの良好な人間関係に不可欠なスキルを学び、高学年でのいじめの再発防止につなげることができる。また、こうした着地点を見出す能力は、社会人になっても大切になってくるため、ロールプレイ形式などで積極的に取り入れていくべきだろう。

- 小学校中学年

- 目に見えやすいものに、仲間外れ、無視などが加わる

- グループ化が進み自分と違う者を排除するようになる

- 小学校高学年

- 大人への信用度の低下、恥・プライドから報告が減る

- 集団によるいじめ

- ネットを使った、心理的ないじめ

こうした特徴からもわかるように、学年が上がるにつれ、物理的な目に見えやすいいじめから心理的ないじめに変わっている。高学年のいじめは子どもたちをよく観察していなければ気づけないものが多い。

発見のきっかけ

では、ほとんどのいじめは教師により気づかれないのか、という疑問が出てくる。いじめの存在はどのような形で発見されているのだろうか。

文部科学省「平成27年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について」によると、多いものから順に、アンケート調査などの学校の取り組みが55.5%、本人からの訴えが15.1%、学級担任の発見が12.4%である。自発的な報告よりも、学校の取り組みで発覚することが多いという結果となった。そのため、定期的なアンケート等の実施は重要になりそうだ。

ネット上のいじめ

小学校高学年のいじめの特徴に現れ、また、近年のネットの普及によりその存在感を増しているネット上でのいじめについて見ていく。

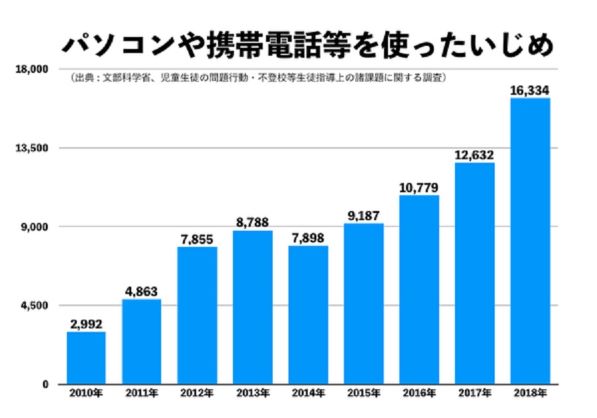

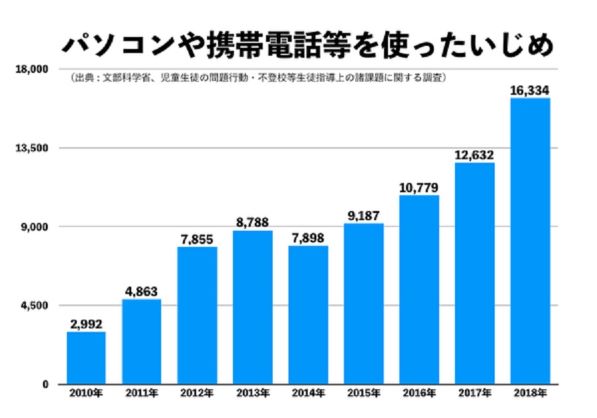

下の図は、2010年~2018年のネットを使用したいじめの件数の推移を示したものである。年々その数が増加していることが読み取れる。

図3「ネットいじめ件数」出典:BuzzfeedNews

2019年10月に公表された文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、小中学校、高校の「パソコンや携帯電話等を使ったいじめ」の認知件数は16334件。全体に占める割合は3.0%と低いが、ここ数年増加傾向にあり、過去最高だった。AIによる分析結果では、「SNS中傷のいじめは深刻化しやすい」との調査結果も出ている。

文部科学省は、この調査のアンケートにおいて、ネットいじめの具体例として以下のような項目を掲げている。

- 名前や顔写真などの個人情報を、無断でTwitterに流された

- 悪口や事実ではないことをTwitterやLINEに書かれた

- LINEはずしをされた

この結果からわかるように、「ネットいじめ」と言っても、そのほとんどが「SNSいじめ」と言っても過言ではないだろう。

また、文部科学省『ネット上のいじめ』から子どもたちを守るために-見直そう!ケータイ・ネットの利用のあり方を-子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ【第2次】によると、「ネット上のいじめ」の特徴として、

- 不特定多数の者から、特定の子どもに対する誹謗・中傷が絶え間なく集中的に行われ、また、誰により書き込まれたかを特定することが困難な場合が多いことから、「被害が短期間で極めて深刻なものとなる」こと

- ネットが持つ匿名性から安易に書き込みが行われている結果、「子どもが簡単に被害者にも加害者にもなってしまう」こと

- 子どもたちが利用する学校非公式サイト(いわゆる「学校裏サイト」)を用いて、情報の収集や加工が容易にできることから、「子どもたちの個人情報や画像がネット上に流出し、それらが悪用されている」こと

- 保護者や教師など身近な大人が、子どもたちの携帯電話やインターネットの利用の実態を十分に把握しておらず、また、保護者や教師により『ネット上のいじめ』を発見することが難しいため、「その実態を把握し効果的な対策を講じることが困難である」こと

が挙げられている。

ネット上のいじめは、他のいじめと比べ「見えにくい」ということが最も重要な点となる。定期的な情報教育や実態調査を実施することで、端緒の発見に繋げていかなくてはならない。

3.事例

ここでは、これまで行われてきた対策事例を見ていく。まずは、都道府県別のいじめ認知件数ランキングで下位、つまりいじめの件数が少ない都道府県の取り組みを調べた。出所:平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

あくまで認知件数であって発生件数ではないので、ここでいうランキングの「下位=いじめが少ない」とも言い切れないことは記しておく。

以下は、47都道府県のうち45位だった香川県、46位だった佐賀県の事例である。

3-1.香川県

香川県では、2018年8月22日、子どもたちによって、いじめをなくすためのサミットが開催された。香川県教育委員会「いじめゼロ子どもセミナー2018」のページによれば、

2009年から自主的に集まった児童生徒による実行委員会が、県内の小・中学生に呼びかけて、3年に一度開催している。児童生徒一人ひとりがいじめを許さないという強い気持ちを持ち、自分たちの手でいじめをゼロにしようという意識を高めることを目的としたサミットである。

今回のサミットのテーマは、「『みんな』で感じ 考え つながろう」。いじめを一人で抱え込むことなく、友達と先生と、そして地域の人たちと「つながり」、「みんな」でいじめの問題について取り組んでいきたい、という実行委員80名の強い思いが込められたものになっている。香川県内の小・中学校の代表児童生徒約280名、教員約120名、保護者、一般参加などを含め、600名を超える参加者を得た。また、今回は瀬戸大橋開通30周年記念交流として、岡山県からも中学生が参加したり、カマタマーレ讃岐、香川オリーブガイナーズ、香川ファイブアローズからスポーツ選手が駆けつけて活動を共にしたりするなど、みんながつながっていじめの問題に取り組むサミットとなった。

サミットの内容としては、以下のようなことが行われた。

- 街頭アンケート(具体的な設定・場面を用意し、このときあなたならどうするか選択肢回答式で調査)

- パレード(子どもたちで作詞したいじめゼロの歌を披露、地域の人たちに協力を訴える)

- 子ども会議(アンケートの振り返りや具体的に始めたい取り組みについて話し合う)

以下は、子ども会議の中で実際に行われた取り組みの一例である。

動画を見て、被害者、加害者、観衆、傍観者の4つの立場から、「①どこに問題があったのか」「②どうしてそうなったのか」「③この後、だれとどのようにつながるか」などについて班で話し合い、それぞれの立場から、どのようにつながり合うことで、いじめの問題の解決に向かうことができるかについて考える。

このように、「子どもが主体的にいじめ問題に向き合う機会を持つ」ことがいじめ防止につながっていると考えられる。

3-2.佐賀県

佐賀県HPによると、佐賀県は、平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」第12条の規定に基づき、平成26年9月「佐賀県いじめ防止基本方針」の策定をした。

以下では、その概要について要約してみたい。

基本方針

- 学校の内外を問わず、いじめが行われないようにする。

- いじめは許されない行為であることを児童生徒が十分に理解できるようにする。

- 行政、学校、地域、家庭等の連携のもと、いじめ問題を克服することを目指す。

県の取り組み・概要

- 学校の取組への指導・支援

いじめの未然防止、早期発見・早期対応、再発防止など、学校の主体的・組織的な取組を積極的に指導・支援する。

- 警察との連携

警察が行ういじめの未然防止、早期発見・早期対応、再発防止などの取組等について連携に努める。

- 保護者・地域の取組への支援

社会総がかりで子どもの悩みや相談を受け止め、いじめの防止等につなげることができるよう、保護者・地域の取組を支援する

- 市町教育委員会との連携及び取組への支援等

市町教育委員会との積極的な連携を図り、県全体のいじめの防止等の取組のさらなる充実を図る。

- いじめの防止等のための調査研究

県内大学等との連携・協力のもと、いじめの防止等のための方策等に係る調査研究及び検証を実施する。

具体的な取り組み

- 教職員の研修等

- いじめへの対応力の向上を図る教職員研修の推進

いじめの防止等に向けた教職員の対応力の向上を図るため、校種や経験年数に応じ、研究協議や演習等を取り入れた研修を実施する。

- いじめ問題の解決へ向けた資料等の活用

生徒指導主事研修会等において、教職員向けリーフレット「子どもたちのSOSが聞こえますか?」など、いじめの防止等に関する資料を紹介し、 これらの資料の効果的な活用を図る。

- いじめの未然防止

- 道徳教育・人権教育の改善・充実

生命を尊重する心や他者への思いやり、倫理観などの豊かな心を育み、確かな人権感覚を身に付け、望ましい人間関係を構築させるため、学校教育活動全体における位置付けを明確にした道徳教育及び人権教育の取組の改善・充実に努める。また、いじめの未然防止につながる各学校の優れた取組を紹介する。

- 児童生徒の自主的な取組への支援

児童会活動や生徒会活動などにおいて、児童生徒が自主的・自発的に いじめ問題を考え、自ら改善に向けた活動を進められるよう学校の取組を促すとともに、先進的な取組を紹介するなど、児童生徒の自主的な取組への支援を行う。また、いじめ防止子ども会議等の取組を促す。

- インターネットを通じて行われるいじめの防止

情報モラルに関する指導者養成のための研修会を実施し、指導法の改善・充実を図るとともに、学校における児童生徒の状況に応じた情報モラル教育の充実に努め、インターネットを通じて行われるいじめの防止を図る。

このように、県全体でいじめ問題に対して取り組む姿勢と学校や地域の連携が、いじめの認知件数の少なさにつながっていると考えられる。

次に、海外の事例を見ていく。

「いじめ大国」と呼ばれるほど、いじめが社会問題として深刻化した時期があり、いじめの発生率を7割減らしたという実績を持つ(全国ICTカウンセラー協会安川雅史のページより)ノルウェーの事例を参照する。

3-3.ノルウェー

1980年代からの深刻ないじめの社会問題化を受けて、国を挙げての対策が練られた。様々ないじめ対策プログラムが大学などの研究機関で開発され、その一部には国からの助成金も出せれた。そこで生まれたのが、「オルヴェーズいじめ防止プログラム」と呼ばれるものだ。このプログラムは、現在、カナダやイギリスなど世界12カ国で導入されている。子どもではなく大人たちがいじめを予防し、起きたときには逃げずに向き合い、解決のすべての責任を取るというのが特徴である。

news every.でのノルウェーのいじめ対策の特集をまとめた「白狸の考現家」のブログ記事によれば、小・中・高校生の一部学年が無記名で回答したアンケートでは、プログラム実施の結果、「いじめられている」と答えた子どもは

- 2010年7.2%

- 2011年7.5%

- 2012年6.8%

�

- 2013年4.3%

�

- 2014年3.9%

と減少傾向にあり、実際にこのプログラムを導入後、3年間でいじめが3割減ったという学校(ビトーネ学校)があるという。

以下では、そのプログラムの要点を示しておきたい。

取り組み内容

「つながる世界の歩き方」より引用する。

- 学校全体に向けた実施内容

- 「いじめ防止協議委員会」を設置する

- アンケートを実施する

- スタッフミーティングを定期開催する

- いじめに関するルールとペナルティを導入する

- 生徒の見守りを行う

- 保護者を巻き込む

- クラスに向けた実施内容

- いじめに関するルールを守らせる

- クラスミーティングを定期開催する

- 保護者ミーティングを定期開催する

- 個人に向けた実施内容

- いじめが起きたときに全てのスタッフが即座に介入する

- いじめに関わりのある生徒と話し合う

- いじめに関わりのある生徒の保護者と話し合う

- 地域に向けた実施内容

- 地域住民の参加、協力関係の構築

- 地域に活動を広げる

効果を上げた実施事項

- 2週に1回のクラスでのいじめに関する話し合い

- 『いじめに関するルール』

- 絶対に友達をいじめない。

- もし、いじめられている友達がいたら助ける。

- 一人ぼっちの子がいたら仲間に入れる。

- もし、いじめを見付けたら大人(先生か親)に話す。 ←特にこのルールが子どもたちに徹底されている

- 『先生向けのルールブック』も用意され、いじめに対しどう行動すれば良いか170頁以上に渡って詳しく書かれている

- 先生はルールに従い、休み時間はいじめが起きないよう、先生は黄色いベストを着て常に巡回する

- また、先生は、月に1回、10人程度に別れて『いじめに関する会議』を行っている

「白狸の考現家」によれば、以上のように、プログラムが明確に示されることで、大人が「いじめは許さない」という一貫した行動を取っていた。このような大人の下、子供たちには「いじめを見付けたら行動しなくてはならない」という考えが染みついていた。

定期的にいじめについて考えさせられる機会が与えられることが、いじめの減少につながったと言えるだろう、と評価している。

最後に、他の事例とは方向性が異なるアメリカのいじめ対策を紹介する。

3-4.アメリカ

アメリカでは、いじめの対策として「いじめ反対法」を制定する動きが高まっている。いじめに関する法律は州ごとに制定されているため、規定の厳しさは州によってばらつきがあるが、現在全米どこの州でも、いじめ行為が刑法上の規定に該当する場合には、未成年であっても、有罪になれば、懲役になる可能性がある。最も規制の厳しいいじめ対策法を導入しているとされるマサチューセッツ州では、いじめ行為を刑法の対象にできるよう、既存のいじめ対策法、そしてまた法律も併せて改正して、特定のいじめ行為が、嫌がらせ、つきまとい、電話・ 電子機器による迷惑行為の罪に該当するようになった。また、情状酌量が認められ、最終的に裁判で無罪になってとしても、言論の自由が広く認められるアメリカでは、裁判中の様子がテレビ中継されてしまったり、加害者の情報が流されたりという可能性は十分にあり、以前と全く同じ生活を送ることは難しくなりそうだ。未成年の更生のチャンスを潰してしまってよいのか、という議論については、論点がずれてきてしまうためここでは保留しておくが、いじめを犯罪として決して許さないという姿勢は見習うべき部分なのかもしれない。

また、アメリカでは、いじめに発展する前の段階から大人が積極的に関与していくことでいじめの発生を最小限に抑えているようだ。ハートリボン運動のHPより、山梨大学大学院総合研究部教育学域教授で心理学者の尾見康博の発言を引用する。

いじめはどこの国にもありますが、日本特有の面があります。アメリカの場合(州と地域で差があるので単純にアメリカとしていえませんが、ミドルクラスのアメリカで考えると)、例えば子どもたちの些細なことでも、すぐに学校に親が呼び出されます。日本では些細なことで親を呼び出してまで注意しないと思います。ちょっとした小突き合い程度は、日本だと発達の過程で健全なプロセスだと思っています。だから「ある程度見守りましょう」となります。それがすごく多いように感じます。逆にアメリカは対応が早く、いじめの芽はどんどん摘んでしまう傾向にあります。そう言う意味で、アメリカにおいていじめは日本より少ないと思います。確かに見守ることが健全な発達を促してることもありますが、本当に先生が見守り続けられるか?と言うと、登下校も含めて全ての時間監視できるわけではないで、それは不可能です。いじめは親も先生も見ていないところで生じます。特に登下校はいじめの温床として大きいと思っています。大人が気づきにくい環境でいじめが起きます。日本の子どもたちは自分たちだけで登下校しますが、アメリカはスクールバスで送迎します。だから、日本の「先生が見守りましょう」では対処できないところが多分にあると思います。

4.パワーハラスメントとの比較

学校でのいじめと、職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラとする)では、強者が弱者に権力を振りかざし、彼らの所属組織の対応が事態の行方を左右するという点が類似しており、何か参考になるものがあるのではないか、と考え、パワハラの対策について調べた。

以下では、パワハラ対応の現状を紹介する。

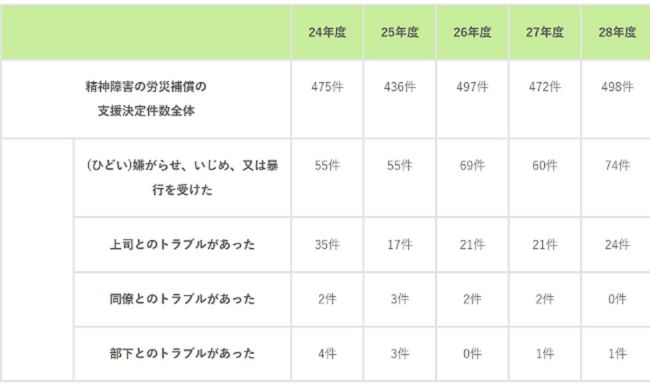

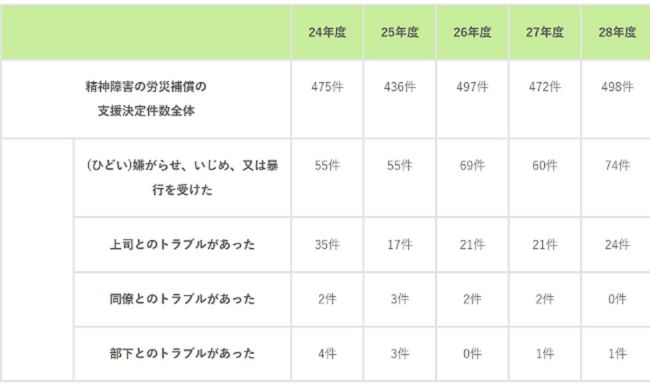

- パワハラにも精神疾患として労災が降りるように(医師の診断書、労働基準監督署の申請書)

図4「労災補償状況」出所:厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」

- 合理的な就業規則(事前に明確な処分の根拠が記されている)により懲戒処分に科すことも可

この点で、学校のいじめ問題とは異なり、加害者への罰則が厳格であると言える。

企業が行っている対策

- 相談窓口の設置

- 管理職向けの講演(効果〇)

- 就業規則に盛り込む

- パワハラが職場や企業に与える影響として、企業イメージ悪化、損害賠償、職場の生産性低下など様々な不利益があるため企業も対策を取るところが多い

ここにも、学校の対応との違いが見て取れる。学校はいじめによるイメージ悪化を恐れ隠蔽に走るため、そこの取り締まりが必要になりそうだ。

5.スクールロイヤーの導入事例

始まり

2013年に「いじめ防止対策推進法」ができたが、学校や教育委員会による不適切な対応がなくならなかったことを背景に、2018年度からの予算案に文部科学省が盛り込んだ。2018年1月に日本弁護士連合会より文部科学省に対し、「スクールロイヤーの整備を求める意見書」が提出されたこともその契機となった。

目的

いじめの未然防止と教員の負担軽減

役割、活動

学校側がいじめに対し適切に対処できるよう"助言"する。また、場合によっては、いじめの加害者が刑事、民事上の責任を問われることを伝える授業や教材づくりなど、"予防教育"を行う。学校に常駐する弁護士(職員)が採用されるわけではなく、法律事務所で日常的に業務をしている弁護士が、必要に応じて、学校に出向いたり、電話相談を受けたりする。学校側の代理人となって対外的に活動を行うものではない。

課題

人材の育成が大きな課題である。トラブルが予想されそうな段階から学校の相談相手となるため、スクールロイヤーには法律的な知識だけでなく、学校の現状や課題、福祉や子どもの発達などへの理解が求められる。そのため、法律家に対する学校理解のための勉強会の実施が効果的なのではないか。

具体的に何をする?

「スクールロイヤーの整備を求める意見書」によると、

- いじめが発生した場合、事案によって、学校が行う事実調査・認定、指導・ 支援方針のプランニング、保護者への説明等に対する助言・指導を行う。これらの取組は、保護者対応の安定化にもつながるものである。また、学校の責任の有無や程度を検証し、予防的な教育や指導の重要性について助言する。

- 文科省が期待するのは、法的な知識と経験に基づいたいじめ"予防教育"のほか、言い分の食い違う関係者の紛争を調整する専門家として、学校の"法的な相談"にのること、また、いじめ防止対策推進法に基づいた対応が学校側で徹底されているかどうかの"確認"

- スクールロイヤーの設置形態や権限・活動内容等については、大阪府のように地域ごとのブロックに担当弁護士を置いたり、スクールソーシャルワーカーのように指定校に配置したり、中学校を拠点巡回するなど様々な形態が考えられる。

相談の流れ

大阪府では、国に先行して2013年度から独自に、大阪弁護士会推薦の弁護士9人が、スクールロイヤーとして学校の相談に応じてきた。

例えば「担任を代えろ」と難しい要求をする保護者への対応に苦慮した学校が、教育委員会を通じて相談。教員らが弁護士事務所を訪れ、保護者の怒りや要求の背景、原因を見立ててもらう。その上で、保護者への話し方や対応の方針にアドバイスを受ける。相談は年間百件程度あり、保護者への対応のほか、いじめによる不登校などの内容が目立つという。

学校や教育委員会へ寄せられる保護者の苦情の件数に変化はないが、「学校が負うべき責任の線引きが明確になった」「こじれるケースが減った」などの感想が学校側から聞かれるという。

図5「スクールロイヤーへの相談イメージ」出典:朝日新聞デジタル

現状

スクールロイヤーは米国で一般的に導入されているが、日本では法律に定義されているわけでなく、教育委員会が学校から相談を受け、問題が深刻か、大きくなる可能性があると判断した際、教育に精通した弁護士に対応を依頼している段階である。スクールロイヤーは、弁護士事務所で通常の業務をしながら、依頼を受けて動き出すが、常勤のスクールロイヤーを希望する教育委員会や学校も見られるという。

大分、大阪、三重など独自に導入を始めている自治体があるが、まだ全国には広まっていない。「スクールロイヤーの整備を求める意見書」によると、大阪府では、2013年から「大阪府いじめ防止基本方針」に基づき、市町村教育委員会の要請に応じて弁護士を担当スクールロイヤーとして定め、必要に応じて派遣し、法的な観点から児童生徒及び保護者への対応に関する助言を行う事業をスタートしている。また、大阪府教育庁小中学校課の芳野和宏首席指導主事は、「従来から、学校の教育課題に対し、弁護士やスクールソーシャルワーカーなどの専門家がチームを組んで、支援する体制をとっていました。いじめ防止対策推進法を契機に、スクールロイヤー制度を正式に立ち上げることにしました」と導入の経緯を語っている。大阪維新の会の平成31年2月定例会一般質問(概要)によると、「スクールロイヤー活用後に実施している学校向けアンケートにおいて、スクールロイヤー活用のメリットを感じていると回答したものは 100%でありました」との発言が教育長よりなされていて、その効果を実感している模様だ。

大分県HP「安全・安心な教育環境確保」の事務事業評価調書によると、大分県では、平成30年にいじめ・不登校等解決支援事業(スクールソーシャルワーカー活用不登校等対策事業)を実施し、小学校いじめ解消率98.5%を達成している。

では、大分県教育委員会のHPを参考に、実際の活動について見てみる。

スクールロイヤーは、学校と保護者の中立的な立場からの、いじめ対策における予防や解決に向けた以下の業務を行う。

- 法的側面からのいじめ予防授業・講演及び教職員研修

- 公立学校における法的側面からのいじめ予防の授業・講演

- 学校の適切ないじめ対応等の教職員研修

- 学校からの法的相談への対応

電話もしくは面談による学校からの相談対応、法的な観点からの指導・助言

- 児童生徒・保護者を対象とした法律相談

年3回期間を定めての電話等による相談会

3の電話による相談会の昨年度の実績は、1回につき5件程度の相談で、ほとんどが保護者からのものであった。

また、大分合同新聞Gateによれば、大分県弁護士会では、この事業とは別に、今の若者はあまり電話をかけないので、未成年者向けのLINEアプリを活用した「ふくろん先生のなやみ相談」という相談活動を2018年7月より始めている。県弁護士会によると、弁護士会がLINEで相談業務をするのは全国で初めて。LINEでは従来の電話相談(毎週水曜午後4時半~同7時半、無料)に加え、友人間のいじめ、親や教師の虐待、体罰など法律相談に限定せず複数の弁護士が対応し、相談者とメッセージのやりとりをするする。対応は月に2回(第2、第4水曜日)。プロジェクトを担当する古田奈々弁護士は「電話と違い本人からの相談が多く、反応も良い」と効果を実感する。弁護士会によると、本年度の相談件数は64件(2020/3/15日時点)だと言う。

萩生田文科相は、2019年9月に、スクールロイヤーを全国に300人配置する方針を示しており、今後の動きに注目していきたい。スクールロイヤーは、いじめ問題のみならず、子どもの非行や学校事故、体罰等、様々な分野の問題に対応することができるため、導入の意義は十分にあると思う。

6.AIの活用

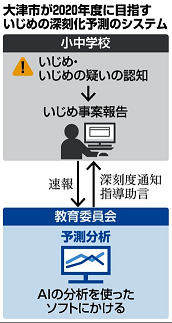

近年、AIの発達により私たちの生活がより便利になり、これまで不可能とされてきた様々なことが実現してきた。そして、いじめの分野にもAIを導入するという研究が進んできているようだ。以下、氏岡真弓2020年1月19日朝日新聞朝刊26面の要点をまとめた。

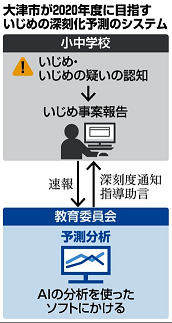

各地の教育委員会で、AIによるいじめの分析結果を学校の指導に生かす試みが始まっている。例えば、いじめによる自殺事件があった大津市では、2013年から、いじめの疑いがある場合、24時間以内に教育委員会に報告を義務化した。その結果、2011年度には151件だった報告件数が、2018年度には3893件と26倍近くの件数になった。被害者の欠席日数が3日以上で、収束までの期間が4か月以上などのケースを「深刻化事案」と定義。その結果、収束までのデータがある2017~18年度に報告された約5000件のうち、9.6%が「深刻化事案」とされた。こうしていじめの事例を集め、どんなケースが深刻化するのか、どのような対処をすれば収束に向かうのかなどをAIで分析する取り組みを行っている。

また、大津市の教育委員会は、各小中学校に「いじめ対処チェックシート」を配布する予定だ。これは、いじめが起きた際に「加害児童生徒への指導を行った」「加害保護者への説明を行った」「被害児童生徒は登校している」などの質問項目を設置し、1項目でも「いいえ」があると「深刻度が高い傾向にある」とされる。

大津市と日立システムズは、AIを活用して小中学校でのいじめ事案約9千件のデータを分析し、深刻化の可能性などを予測する取り組みを進めるための協定を締結した。日立システムズの分析では、加害者を24時間以内に指導しても、SNSが絡む場合約8割が深刻化し、加害者指導を24時間以内にせず被害者ケアもしないと全てが深刻化、などの傾向が確認された。加害者が男女混合の場合深刻化する割合が高いという傾向も判明した。「悪口を言われている」段階では、学校の規模や学年、悪口に使われている言葉などから、AIがどのように対応すれば短期間でいじめが収束する可能性が高まるかを予測して対処法を示す。

同市によると、市の介入が必要なほど深刻化したいじめ事案の多くが、若手教職員のクラスで起きているという。AIが提示した深刻化するパターンやリスク要因をもとに、先手を打って対策を取ることで、教職員の経験不足を補う狙いだ。今後はデータの分析をし、ケースごとの対処法をまとめた冊子を教員に配布する。さらに、電子書籍化し、教職員に配布されているノートパソコンでも閲覧できるようにするほか、データも随時更新する予定だ。2020年度には、学校から報告を受けると、市教委がAIの分析結果を使ったソフトで助言するようにし、その後は教員が参考にする対応を手元で確認できる仕組みをつくりたい、としている。今後は分析の精度を上げるべくより多くのデータの収集、システム化の費用の自治体間の協力負担などが必要になってくる。

図6「大津市深刻化分析システム」出典:朝日新聞デジタル

この記事を読み、AI導入の可能性を実感した。学校の教員は、いじめ問題に対する十分な知識や教育を受けていないために、迅速で適切な対応をすることが難しいというのが現状である。教員に対する指導方法の教育を充実させていくことも当然必要にはなるが、AIの力を利用することで、教員の教育にかかる費用も時間も省くことができ、何より人間とは比にならない膨大な知識・データ量を処理しているので、判断の信憑性もより高くなることが期待できると考える。深刻化する前の段階でいじめの解消を図ること、またそれぞれのケースに合わせた対応の仕方の提案が現時点での役割となるだろう。

7.教育によるいじめ防止

小学校でのいじめについて研究をしているが、言うまでもなく、生徒が多くの時間を過ごす学校、そして学校での教育が生徒に与える影響はかなり大きいと言えるだろう。そのため学校教育の中で、いじめ防止につながる授業を取り入れることの意義は大きい。

以下、学校教育に導入することができるのではないかとされる題材を羅列する。

- こども六法

図7「こども六法」出典:

弘文堂

2019年8月に出版された山崎聡一郎著の児童向けの法律書。2019年12月時点で20万部の売り上げを突破するなど異例のヒットを博している。

『こども六法』は、いわゆる六法全書の内容を、子どもでも容易に理解できるよう、わかりやすく「翻訳」したもの。憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法から、商法を除外しつつ、少年法といじめ防止対策推進法を加えた構成となっている。条文を平易な表現に書きくだしつつ、可愛らしい動物キャラクターたちが日常生活のトラブルに直面する様子をユーモラスに描いたイラストや、より理解を深める解説コラムなども活用している。

多くの学校が夏休み明けとなる9月1日に、子どもたちの自殺が増える、「9月1日問題」を強く意識し、8月中に刊行された。この本は、いじめの被害者だけでなく、加害者、そして周りで見ているだけの傍観者である子どもたちにも手に取ってほしいという願いが込められている。

実際に私も一部に目を通したが、殴る・蹴るであったり悪口を言うであったりと具体的な行動のイラストと、それらの行動が大人の世界ではどういった罪に相当するのかということがわかりやすく書かれていた。ただ口頭で注意を受けるよりも、法律と掛け合わせることで、自分の行動の罪の重さを想像しやすくする点が画期的だと感じた。課題図書にするなどして、学校教育の場に取り入れることができるのではと考えた。

- 情報モラル教育資材

情報モラル 指導者研究ハンドブック

いじめの実態でも見てきた通り、近年ではソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下SNS)を利用したいじめが増えてきている。そしてこの手のいじめには学校や保護者の介入が難しいケースが多いと考えられる。そのため、学校教育の中でSNSの使い方について学ぶ機会を設けることも必要になってくるだろう。まずは、教師や指導者が情報モラルに関する知識をきちんとつけることが要求される。

8.民間団体の活動

様々ないじめの相談窓口や支援を調べていく中で、学校とは直接の関係はないものの、参考になるものがあると感じた活動があるので紹介する。

1つ目が、特定非営利活動法人オレンジハートリボン協会が主催する、「ハートリボン運動」である。この活動は、これをすればいじめは減らせる、という単純なものではないこの難題に対し、今できることとして、活動を通していじめについて考える輪を広げていくことを目的としている。「ハートリボン」には、人を思いやる心を繋ぐというメッセージが込められている。情報発信等の啓発運動に加え、子どもたちへの直接的支援、子どもたちのケアをしているNPOなどに、資金的支援、活動アドバイスなどを行なっていく間接的支援を行っている。直接的支援では、ウェブ上での24時間対応の相談窓口を設けているほか、スポーツや音楽などの指導を通じて、人を思いやる気持ちを教える、アスリート派遣教育プログラムなどを実施しており、この取り組みはモデルとなるのではないかと考えた。その理由として、このプログラムは一見してその道のプロの話を聞く機会であり、いじめがテーマだ、と構えることなく取り組むことができるので、子どもたちに与える影響が大きいと思ったからだ。学校で行われるような道徳教育は、実際のいじめの事例を扱うなど、かなり直接的にいじめに向き合う機会となり、具体的なイメージを持ちながら考えることができる点で意義のあるものだと思うが、一方で、いじめを扱うことが目に見えることで、身構えてしまい柔軟な思考ができなくなる可能性もあるように思う。そのため、このようなプログラムと現行の授業とを上手く組み合わせることも検討したい。

2つ目が、「ピンクシャツデー運動」である。この取り組みは、2019年より光村図書出版の中学校道徳教科書に掲載されるなど、複数メディアで紹介されているようだ。私はこの運動の始まりに感動させられた。事の発端は、カナダで、ある男子生徒がピンク色のポロシャツを着て登校したところ、周りからホモセクシュアルだとからかわれ、耐えきれずに帰宅したこと。この出来事を受け、いじめに嫌悪感を抱いた同じ学校の上級生が、ピンク色の服を着て学校に行こうと周りに呼びかけた結果、学校中がピンク色に染まり、被害者生徒も安堵の表情を浮かべたという。この行動がきっかけとなり、毎年2月の最終水曜をピンクシャツデーとして、賛同者がいじめ反対を表明する日になった。日本のいじめの現状として、「傍観者」が多いことが挙げられると思うが、具体的に行動できなくても、勇気を出していじめ反対の意思表示をすることが大切だという強いメッセージを感じた。

9.「いじめ防止対策推進法」の施行

平成25年9月28日、いじめ防止対策推進法が施行され、第28条第1項においていじめの「重大事態」に係る調査について規定された。

いじめ防止対策推進法により、学校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとされた。しかし、こうした基本方針が策定された後も、いじめの重大事態が発生しているにもかかわらず、指針に基づく対応を行わないなど不適切な対応があった。

これを受けて、学校の基本的姿勢や適切な調査の進め方などを定めた「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」が策定された。この中には、いじめの発生から調査結果の説明・公表までの学校対応の流れが示されている。

以下にその内容をまとめた。

重大事態の定義

第28条第1項において、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」とされている。改めて、重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識すること。

早期対応の必要性

ガイドラインには、以下のように、学校に対し早期の対応を求める記載がある。被害児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む)は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たること。児童生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。

発生報告義務

- 学校は、重大事態が発生した場合(いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき)、速やかに学校の設置者を通じて、地方公共団体の長等まで重大事態が発生した旨を報告する義務が法律上定められている(法第29条から第32条まで)。この対応が行われない場合、法に違反するばかりでなく、地方公共団体等における学校の設置者及び学校に対する指導・助言、支援等の対応に遅れを生じさせることとなる。

- 学校が、学校の設置者や地方公共団体の長等に対して重大事態発生の報告を速やかに行うことにより、学校の設置者等により、指導主事、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーをはじめとする職員の派遣等の支援が可能となる。重大事態の発生報告が行われないことは、そうした学校の設置者等による支援が迅速に行われず、事態の更なる悪化につながる可能性があることを、学校は認識しなければならない。

- 重大事態の発生報告を受けた学校の設置者は、職員を学校に派遣するなどして、適切な報道対応等が行われるよう、校長と十分協議を行いながら学校を支援すること。

支援体制

必要に応じて、公立学校の場合、市町村教育委員会から都道府県教育委員会に対して、重大事態の対処について相談を行い、支援を依頼すること。

調査組織の構成

調査組織については、公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行うことができるよう構成すること。このため、弁護士、精神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有するものであって、当該いじめの事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図るよう努めるものとする。

学習環境の整備

学校は、必要があると認めるときは、いじめを行った児童等について、いじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

再発防止、教職員の処分

- 学校の設置者は、調査結果において認定された事実に基づき、いじめの未然防止、早期発見、対処、情報共有等の学校の対応について検証し、再発防止策の検討を行うこと。

- 学校におけるいじめ事案への対応において、法律や基本方針等に照らして、重大な過失等が指摘されている場合、教職員に対する聴き取りを行った上で客観的に事実関係を把握し、教職員の懲戒処分等の要否を検討すること。また、学校法人においても、法人としての責任を果たすべく、これらを含めた適切な対応を検討すること。

この章で見てきた通り、学校には、「疑い」レベルからの早期の対応、発生報告、支援依頼、調査、環境の整備、教職員の処分と様々な責任があることがわかった。いじめの存在を否定、もしくは隠蔽しようとする学校があることが大きな問題となっているが、最悪の事態を防ぐことが何よりも優先されるべきだと学校に意識させること、そしてスクールロイヤーなどの中立的な立場の者が間に入り、客観的な判断を下すことが重要になってくる。問題の生徒に関わりのある教員が、自らの評価や待遇を優先して事実を誤魔化し、学校全体としていじめがなかったことにされることのないよう、第3者機関からの圧力をかけるなどの手段を選ばざるを得ない場合があることも考慮に入れておく必要があるだろう。

10.政策提言

以上の内容を踏まえ、現状の制度の中でのいじめが根強く残る原因としては、「不十分な相談環境」「他者理解の教育機会不足」「生徒・教師共にいじめへの問題意識の低さ」「学校の責任感問題」が挙げられる。これらを軸に政策提言を行う。

学校の教育改革

- 月1の生徒向けアンケートの実施を義務化する。教師の観察のみでは生徒の異変に気付くことは難しいため、いじめの手前の段階から生徒の状況を把握しておく。

- ロールプレイング形式でのグループワークや体験型の授業を導入。文章教材で「いじめはいけないことだ」と教えるよりも、ハートリボン運動を参考にした講師を招いての授業や、生徒が自ら考え意見交換をする授業を増やす。正解を見る前に、まずは「あなたならどうする?どう考える?」と投げかけることで、人の立場に立って考える力を身に着けさせる。また、嫌なことをされたとき、一番初めの選択肢として大人に頼ることが浮かぶように指導を徹底する。

- 法律といじめを絡めた授業を行う。「こども六法」を教材とし、いじめが「なぜ」いけないのかを説明する。例として、「DVDを壊した生徒がDVDの持ち主からいじめられた」というケースでは、真下麻里子弁護士のAERAdot.における発言を引用すると、「往々にして教育現場では、『DVDを壊した生徒も悪い』と五分五分にし、握手をさせて仲直り、という解決方法が取られてしまいがちです。でも法的な見地から見れば、DVDの破損は財産権の侵害で、いじめは個人の尊厳・人格権の侵害にあたります。その違いを認識し、どうすれば解決できるのか、生徒たちに考えてもらいます。」というように、具体的な権利名と照合しながら授業を進める。また、現状として未成年に犯罪歴をつけるようなアメリカほどの過度な法整備はできないが、アメリカを例に、受験・進学の際に不利になる可能性のある、内申書に備考としていじめに関与していた等の記載が残される程度の罰則を設ける。

新制度の確立

- スクールロイヤーを全国に設置し、いじめの相談があれば必ずスクールロイヤーに調査依頼をすることを義務化する。弁護士の数に対し、全国の学校数は遥かに多く、常駐は現実的に不可能なため、都道府県ごとに担当を決め要請を受けて学校に出向く。

- AI分析を全国の教育委員会で導入。アンケート結果や相談を元に、AI分析で深刻化リスクを確認し、危険性があれば即時当該生徒との話し合いを行う。

- 学校からの統一相談ツールを発信する。知らないだけで世の中には沢山の相談口があると思うが、どれを利用したらいいのかわからない上、実際に相談を持ち掛けることのハードルはそれなりに高いのではないかと考えた。今の時代の子どもたちには、一番身近なツールであるLINEを利用した相談が最適だと思う。大分県を参考に、県の弁護士会や児童心理学を心得ている教師等が主催し、学校を通じてその存在を生徒・保護者どちらにも周知させ、利用促進を目指す。

参考文献

Last Update:2021/1/31

© 2018 Fumika SHIGEMOTO. All rights reserved.